La continuada atracción de Moscú

TRAS COMPROBAR QUE el único apoyo externo efectivo radicaba en la Unión Soviética, Negrín siguió movilizando los recursos metálicos. Los suministros que no eran chatarra venían de Moscú. Tal como escribió Azaña (p. 222), sólo había dos fuentes de guerra: el oro y el material ruso. La ayuda soviética se hacía cada vez más imprescindible, a pesar de las reticencias que Stalin había expresado en febrero de 1937. Ahora bien, los gobiernos democráticos seguían viendo en ello o bien la continua proyección de sus exagerados temores a una eventual implantación soviética en España o una hoja de parra conveniente. En estas circunstancias todo el movimiento trotskista y rodas las simpatías que en ciertos sectores de la izquierda internacional despertaban los anarco-sindicalistas no podían cambiar el balance de fuerzas.

SE INCREMENTA EL RITMO DE LAS VENTAS DE ORO

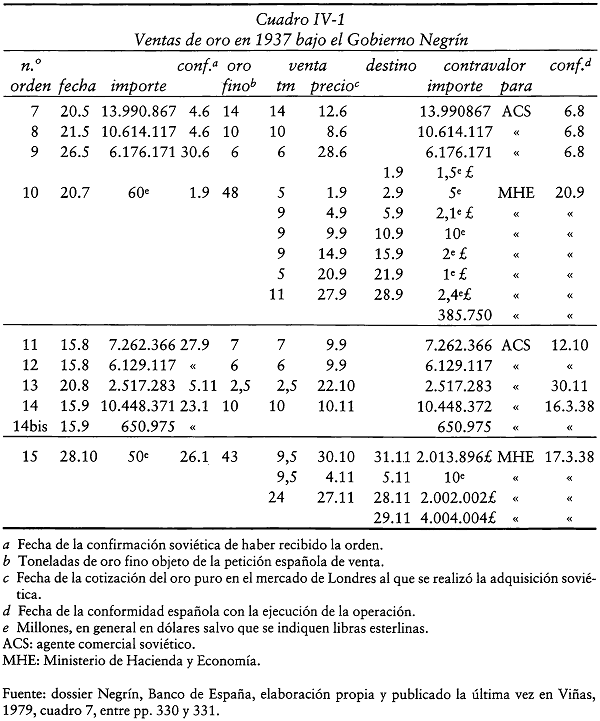

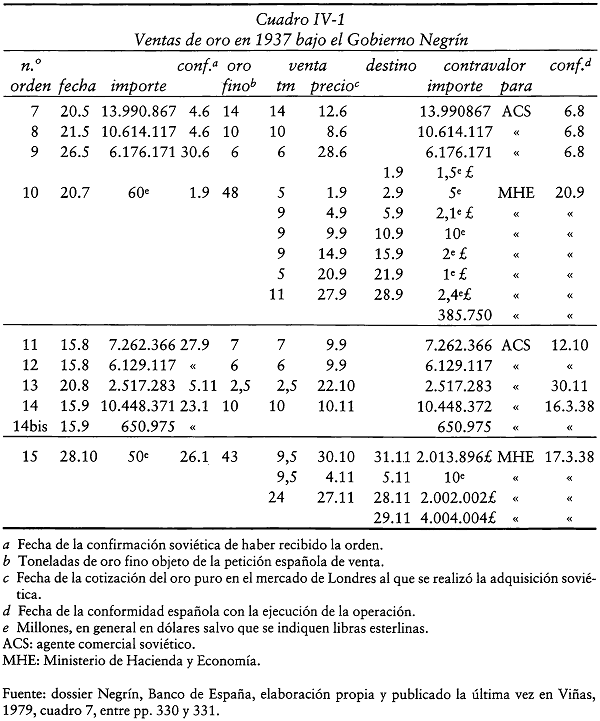

Lo que antecede no es una reconstrucción a posteriori. Ya se vio así en la época. En el informe económico presentado por el exsubsecretario de Hacienda, Jerónimo Bugeda, al Comité Nacional del PSOE el 17 de julio de 1937, utilizado por Moradiellos (2006, pp. 250s), figuraron varios desiderata: precaverse ante el agotamiento de las reservas, imposibilidad de obtener créditos en el mundo capitalista, necesidad de forzar la producción interna, evitar el despilfarro, etc. Intenciones muy plausibles pero no fáciles de realizar. Una primera plasmación se había manifestado en febrero en el deseo de negociar con la URSS un acuerdo general de crédito tan pronto como se contabilizó la totalidad del depósito. No pudo ser. En el verano, Negrín persistió pero no tuvo más remedio que forzar la enajenación del metal. En 1937, la República dictó quince órdenes de venta. Las seis primeras las firmaron Largo Caballero y Negrín. Las restantes, este último en su doble condición de presidente del Gobierno y ministro de Hacienda y Economía. Se emitieron por montantes redondos expresados en las divisas que se deseaban recibir o por los importes correspondientes como pago de suministros bélicos previos. Bajo el nuevo Gobierno la primera orden se dio el 20 de mayo y la última el 28 de octubre. El cuadro IV-1 resume la operación.

Este cuadro merece no sólo una glosa técnica. También exige una mínima interpretación política. En lo que se refiere a la primera se observará que, como ya indicamos en El escudo de la República, la operación se desarrolló siguiendo las peticiones, que se confirmaban tan pronto como era posible. El plazo medio solía oscilar en alrededor de un mes (órdenes 7, 8, 9, 11 y 12). A veces, sin embargo, se sobrepasaba ampliamente. Esto podía estar relacionado con la complejidad de la ejecución (órdenes 10 y 15) o por otras razones de las que no hemos encontrado constancia (órdenes 13 y 14). El tema era de altísimo secreto y Negrín se cuidó mucho de que los detalles no salieran fuera de un pequeño círculo de iniciados. Confirmada la orden, los soviéticos la cumplimentaban. Bien de golpe, cuando se trataba de abonos a la cuenta de su agente comercial en Moscú (órdenes 7 a 9 y 11 a 14bis), bien en etapas, cuando había que hacer transferencias en divisas (dólares y libras) a las cuentas republicanas abiertas en el BCEN parisino. En contrapartida, Moscú adquiría las toneladas de oro fino sobre las cuales recaían las órdenes. Se valoraban en divisas al precio del mercado de Londres en un día determinado[1], generalmente poco después de haber confirmado la recepción de la orden (7, 8), con frecuencia antes (9 a 14) y en ocasiones en la misma fecha. Esto implica algún tipo de comunicación urgente que no hemos localizado. Las órdenes de ejecución más compleja fueron la décima y la decimoquinta. Recayeron sobre volúmenes importantes de oro fino (48 y 43 toneladas respectivamente) y su contravalor fue muy elevado. Negrín dio su conformidad a la cumplimentación, generalmente reuniendo varias (7 a 9, 11 y 12, 14 bis y 15). El plazo medio osciló en torno a los tres meses salvo en las dos últimas, cuando dilató de forma considerable.

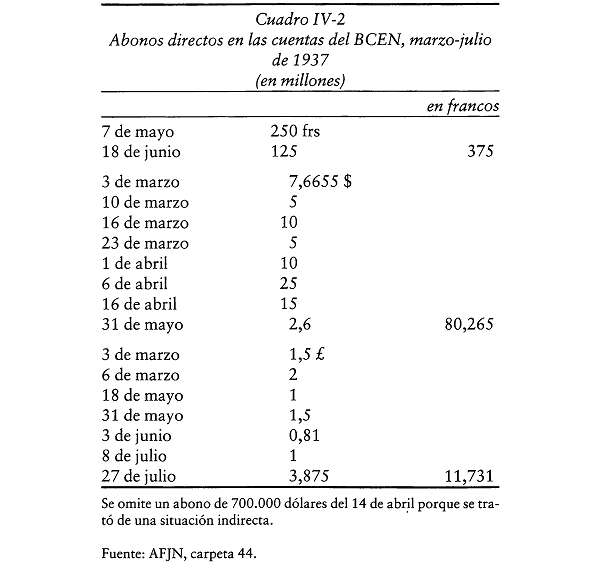

Por desgracia, es imposible reconstruir el movimiento de las cuentas en el BCEN. Existen, eso sí, datos desperdigados. Por ejemplo, una lista, reproducida en el cuadro IV-2, sobre abonos directos a las cuentas en él abiertas y que llega hasta finales de julio de 1937. Da una idea de la complejidad de las transacciones cuyo soporte documental, si existe, debería encontrarse en los archivos ministeriales rusos, ya que la contabilidad del BCEN ha desaparecido y la que hemos localizado en los republicanos es demasiado fragmentaria.

VALORACIONES POLÍTICAS

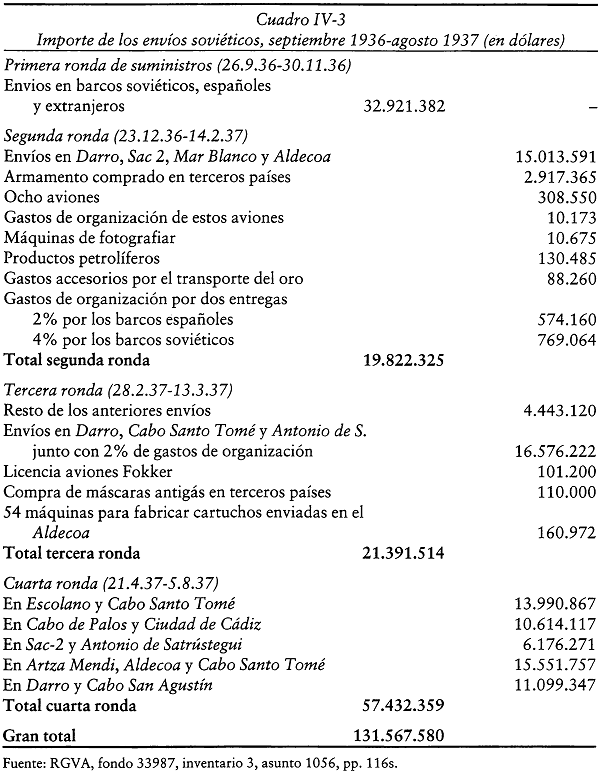

En este plano interesa destacar que los pagos por suministros se hicieron con toda rapidez. Desde mayo hasta finales de 1937 se realizaron más transferencias a la cuenta del agente comercial soviético que al BCEN. Esto significa que la República financió su guerra casi al contado, con independencia de los deseos de Negrín o de Bugeda. La URSS no incurrió en riesgos financieros durante esta parte de la operación. Podemos avanzar en nuestro conocimiento de la misma gracias a la documentación moscovita. Así, por ejemplo, en una nota elevada el 7 de agosto a Vorochilov se indicó que desde septiembre de 1936 a agosto de 1937 se había enviado a España «mercancía especial» por un importe total de 131,6 millones de dólares, incluidos los gastos de organización. Pues bien, a mediados de agosto los republicanos habían situado en la cuenta del agente comercial la friolera de 107 millones. La reacción de Vorochilov, al día siguiente, fue que no debían realizarse nuevos envíos hasta que no se liquidasen las cuentas. Esto es una demostración de que los soviéticos concedían plazos de pago muy cortos (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunto 1056, p. 109). El redactor de la nota agregó que los documentos que confirmaban la entrega de las «mercancías» eran las actas que firmaban Largo Caballero o Prieto. En ellas se consignaba una enumeración detallada de los pertrechos, el valor y la suma total exigida. No había discrepancias entre la documentación de carga de los barcos y las actas de recepción. Las cuentas se llevaban con precisión y, a excepción de los últimos cinco buques, tenían la luz verde republicana (ibid., p. 112). Esto debería contribuir a resolver muchas de las especulaciones que aún subsisten en la literatura y que no es del caso rectificar aquí. El cuadro IV-3 resume el desglose financiero correspondiente.

¿Cómo se pagaron los suministros? La documentación soviética permite responder con precisión a esta pregunta sobre la cual hasta ahora no había sido posible hacer sino afirmaciones generales[2]. Retrocediendo a los datos expuestos en El escudo de la República (pp. 153-157) sabemos que el primer pago comprendió el material referido a lo que en el cuadro anterior se denomina «primera ronda» y a una parte de la segunda. El total satisfecho entonces (orden número 1) ascendió a 51 160 888 dólares. Para el resto, la información contenida en la fuente del cuadro anterior permite establecer una secuencia precisa: la orden número 4, por 22 602 162,7 dólares, sirvió para pagar las partidas que empiezan en los gastos de organización de los ocho aviones reseñados así como la casi totalidad de la segunda ronda. Las números 7 a 9 saldaron las tres primeras partidas de la cuarta. El 6 de agosto todavía no se habían recibido los fondos referidos a las dos últimas pero su importe se liquidó poco después merced a las órdenes 11 a 14.

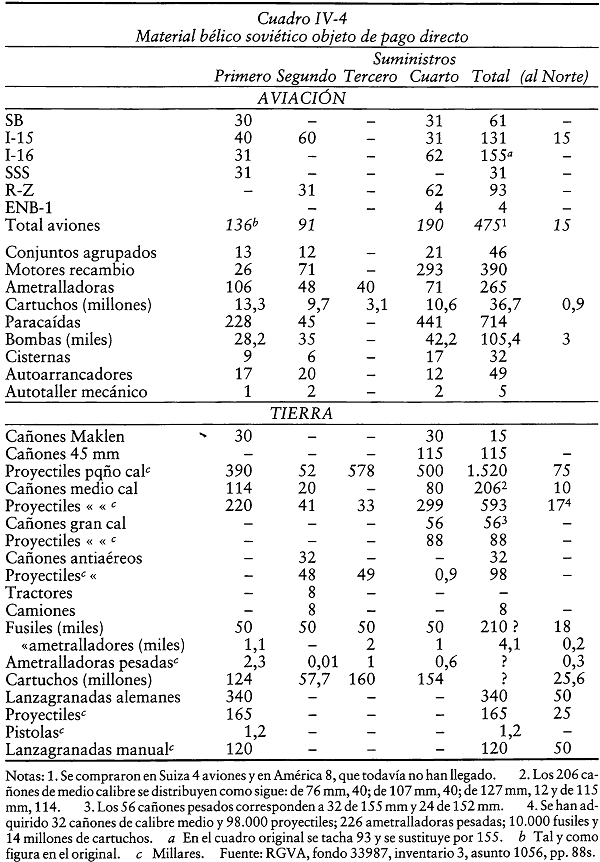

Queda, pues, establecido documentalmente que la República cumplió con puntualidad y exactitud sus compromisos de pago y que hizo frente a ellos de manera casi inmediata. Naturalmente cabría pensar que tales exigencias de cobro eran exageradas. Este es un juicio de valor que la documentación localizada no permite sustentar sin más. También puede argumentarse que la situación de divisas de la URSS no era demasiado boyante y que es altamente verosímil que el material contuviese inputs extranjeros que los rusos habrían adquirido contra pago en divisas. Sólo un análisis más pormenorizado de la documentación soviética podría permitir progresar en el esclarecimiento de esta cuestión. En cualquier caso, las estimaciones británicas sobre la producción de oro en la URSS en 1936 y 1937 la revisaron a la baja y, analizando informaciones públicas, se hicieron eco de que los objetivos del plan quinquenal no se habían cumplido[3]. Afortunadamente, se dispone de estadísticas de contrapartida de los anteriores suministros, cerradas al 2 de agosto de 1937. El cuadro IV-4 las resume.

Naturalmente, este cuadro no es completo. Faltan, por ejemplo, los tanques, los vehículos blindados, las lanchas torpederas, los torpedos, etc[4]. También los combustibles. Ello no obstante, permite una gran aproximación a los suministros y desmonta definitivamente los mitos sobre la red de empresas fantasmas que, según él, creó Krivitsky para abastecer a la República desde terceros países. Lo que los soviéticos adquirieron en estos últimos parece que fue bastante modesto en el período considerado.

A diferencia de los suministros que recibía Franco con regularidad y previsibilidad, aspectos que ya hemos destacado, demostramos en otro trabajo (Viñas, 2008) y resaltamos en el CD del apéndice (docs. 37 y 39), los republicanos experimentaron considerables dificultades. Aparte de las aleatoriedades e incógnitas que creaba su adquisición por los oscuros canales del contrabando, no ayudaban el bloqueo italo-franquista de las costas mediterráneas ni los mil y un obstáculos que entorpecían la navegación. En el apéndice, a mero título ilustrativo, reproducimos un cuadro (doc. 8[d8]) que da cuenta de las incidencias que hubieron de sortear los mercantes soviéticos con carga inocente y que se dirigían no a España sino a otros destinos. Además, los republicanos tenían dificultades propias. De aquí que el 13 de julio de 1937, el subsecretario de Armamento se dirigiese al director general de la marina mercante pidiéndole el envío de un estado diario del movimiento de barcos en territorio leal, españoles o no, así como las noticias que llegasen de los diversos buques que prestaban servicio con puertos extranjeros. Habían surgido problemas con la distribución y se necesitaba que los embarcadores anunciasen los nombres de los buques, las fechas de salida, las aproximadas de llegada y el puerto de destino, enviando los conocimientos de las mercancías o por lo menos una copia. En el caso de la URSS la reserva era máxima pero lo cierto es que por aquella época no podía controlarse la llegada de las expediciones hasta la entrada a puerto. Era preciso saber el día de arribada previsto y la relación del cargamento. ¿Qué significa lo que antecede? Simplemente que la planificación de la distribución de armamento no era fácil y que la mecánica de dotación a las unidades adolecía de numerosas aleatoriedades (IHCM: rollo 494, fotogramas 4 y 6 respectivamente).

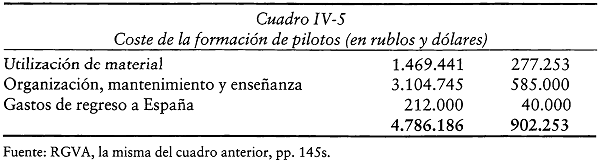

Los pagos a la URSS se hacían no sólo en concepto de material, bélico y no bélico. Precisamente en agosto de 1937 se realizaron en Moscú algunos cálculos sobre el coste de la formación de los pilotos en la escuela de vuelo de Kirovabad. Los gastos de organización, mantenimiento y enseñanza de un grupo de 188 personas durante cuatro meses alcanzó la suma total de 4 786 186 rublos, es decir, 903 053 dólares. El tipo de cambio aplicado, al tratarse de una exportación de servicios y no de mercancías, fue el oficial de 5,30 rublos por dólar. El desglose era el siguiente:

Así, pues, el costo por alumno ascendió a 25 458 rublos o a 4800 dólares m términos redondos. El GRU consideró que esta cifra no resultaba exagerada. En el Reino Unido la preparación de tres años de un piloto militar ascendía a unos 15 000 dólares, en Estados Unidos, también con tres años, a 20 000 y en Francia, con dos años, a 10 000. Berzin, nuevamente director del GRU, creyó conveniente que se anunciara a los republicanos que en lo sucesivo el curso costaría 4200 dólares por alumno, una cantidad algo inferior a la inicial. Vorochilov ordenó que se comprobaran las cuentas con toda exactitud para presentar la correspondiente factura. Quizá como consecuencia de la revisión efectuada, el 23 de octubre un proyecto de decisión recogió que el coste de la enseñanza ascendía a 5 147 878 rublos, es decir, a poco más de un millón de dólares y a 5380 por alumno. De la suma total en rublos, 3,1 millones se habían compensado mediante un recargo del 2 por 100 sobre el valor del material suministrado y los soviéticos se resarcieron de ello en divisas. Esto explicaría, quizá, cómo engordaba el concepto de gastos de organización (ibid., p. 157). En él figuraban, desde luego, los relacionados con las expediciones que transportaban el material (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunto 1149, p. 60)[5].

Los soviéticos también contabilizaron los gastos en que habían incurrido en relación con el envío de personal. Eran de muy diversa naturaleza: equipamiento, alojamiento y alimentación durante el viaje, costo de este, gastos de subsistencia en divisas a la ida y en rublos a la vuelta, estancias en hospitales, pagos a familias, etc. A lo largo de 1937 se habían devengado algo más de 6,5 millones de rublos y unos 326 000 dólares, en total unos 1,6 millones de dólares. El número de personas enviadas a España había ascendido a 1555, de las cuales habían regresado 931 (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunto 1149, p. 21). Obsérvese que este número es mucho más reducido que el que suele aflorar en la literatura profranquista.

El contingente soviético recibía igualmente pagos en pesetas, pero estos no planteaban problemas de financiación. Como curiosidad, que no hemos visto reflejada en ninguna obra, cabe señalar que se conservan algunas nóminas de las satisfechas al plantel de generales, jefes y oficiales (amén de sus intérpretes) adscritos al Ministerio de Defensa Nacional. Las que hemos localizado van del mes de septiembre de 1937 al de julio de 1938 (con algún que otro hueco entremedias). El número osciló entre las siguientes cifras máximas y mínimas: 7 oficiales generales (5 con la categoría de divisionarios)[6] y 3 (ningún divisionario); 22 coroneles y 13; 35 tenientes coroneles y 25; 51 y 12 mayores; 91 y 51 capitanes y 46 y 22 tenientes. El número de intérpretes se movió entre un máximo de 176 en la última fecha y un mínimo de 84 en febrero. Los divisionarios cobraban 2460 pesetas, los generales 2340, los coroneles 1609, los tenientes coroneles 1460, los mayores 1324, los capitanes 1004 y los tenientes 821, siempre deducidos los impuestos. En cuanto a los intérpretes, que eran absolutamente esenciales, el sueldo habitual correspondía al de capitán. Hubo ligeros aumentos a lo largo del tiempo (IHCM: rollo 22). Si se localizasen las nóminas satisfechas a los restantes asesores, es decir, a los adscritos a las unidades, cabría trazar con precisión el perfil cuantitativo del total contingente soviético y sus variaciones a lo largo del tiempo. El que hemos identificado no parece demasiado amplio[7].

Por último conviene destacar, también en esta perspectiva de interpretación política, que la República se encontraba bajo fuertes dificultades de financiación exterior. En relación con la orden número 10, Negrín telegrafió a Pascua el 29 de agosto que gestionase con toda urgencia «situación rápida total o parcial sesenta millones de dólares pedidos para necesidades avituallamiento y material. Tenemos retrasos cerca quinientos millones francos y peticiones del doble». Esto significa que, al menos durante ciertos períodos, las divisas no se remansarían largo tiempo en las cuentas del BCEN. Otro caso de urgencia está relacionado con la última orden. Tres días antes de emitirla, Pascua se dirigió a Molotov, por orden de Negrín, para rogarle la transferencia lo más rápida posible de hasta 50 millones de dólares. En esta ocasión, y sin duda a instancias de Molotov, el Gosbank empezó a realizar transferencias en divisas pocos días más tarde.

Los datos anteriores, más los ya indicados en El escudo de la República significan que, a consecuencia de las primeras quince órdenes de venta, el Gobierno recibió en 1937 la suma de 396,5 millones de dólares, aplicados a pagos en Moscú y a transferencias a París. Junto a la enajenación de reservas a través del Banco de Francia, se aprecia una aceleración creciente en el esfuerzo financiero de guerra. En poco más de un año, la República liquidó, tanto el metal remitido a Francia como el 80 por 100 del enviado a Moscú. En dieciséis meses de operaciones bélicas se habían obtenido divisas por un importe mínimo de 512 millones de dólares. Esta era una suma importante (equivalente a unos 6925 millones de dólares actuales y, por consiguiente, a unos 5752 millones de euros, a tenor de los cambios y equivalencias de septiembre de 2005) y muestra que la gestión de Negrín se tradujo en la generación de una masa de divisas con las cuales fue posible atender a los pagos exteriores que imponía la contienda, en primer lugar en concepto de armas y material de guerra y en segundo término para importar víveres, materias primas, productos industriales y diversos.

La contabilidad conservada por Negrín permite también seguir la pista al proceso de transformación del oro en Moscú en términos físicos. En 1937, la República enajenó un 80 por 100 aproximadamente de las reservas enviadas desde Cartagena. En tal año desaparecieron casi todos los dólares, libras, francos franceses, florines y pesos argentinos y chilenos. Entre el peso definitivo del oro amonedado según el acta de recepción y el manipulado en la refinería soviética la diferencia es mínima: unos 7,6 kg de oro amonedado que se explica fácilmente por la divergencia entre la realidad y las hipótesis de leyes con las que nos memos visto obligados a trabajar. Las órdenes de venta de 1937 implicaron la fundición de 414 824,4 kg de oro amonedado, que arrojaron 414 712,93 kg en la primera fase de transformación. En la segunda se determinó el fino que contenían las barras. En esta fase se separaron el oro y la plata que dieron unos pesos totales de 374 388,21 y 1 341,75 kg respectivamente. Se refinaron después. Se produjeron las pérdidas estándar de 0,13 y 0,285 por 100 en cada caso, según las normas soviéticas que Negrín conocía. Ascendieron a 486,7 kg de oro fino y a 3,84 kg de plata fina. En definitiva, las 414,8 toneladas de oro amonedado enviadas a fundición permitieron obtener 373,9 de fino. Es decir, el 80 por 100 del oro tenía una ley media efectiva de 901,4 milésimas. Suponemos que la del resto no sería muy diferente[8].

PRIETO Y LOS COMISARIOS POLÍTICOS: PRIMER ACTO

En la situación de continuada amenaza en el Norte, de progresivo avance franquista y de apremiantes solicitudes republicanas de material de guerra debemos ubicar ahora un tema esencial. Su protagonista se cuidó mucho de no dar demasiadas pistas para desentrañarlo. Nos referimos a la actitud de Prieto ante los comisarios políticos, uno de los pilares fundamentales del EP. Entre sus primeras actuaciones como ministro de Defensa Nacional figuró la destitución uno de los subcomisarios generales, Antonio Mije, miembro del Buró Político (Gaceta del 23 de junio). Más tarde ordenó que se estableciera una lista completa de comisarios por edades. Aprovechando la asistencia de algunos mandos comunistas del EP, entre ellos Cordón, a un mitin en Barcelona tomó medidas drásticas. Expuso en Consejo de Ministros la conveniencia de cambiar los métodos de trabajo en el mismo. Era preciso, afirmó, que el EP fuese apolítico, ya que de lo contrario existía el peligro de roces y altercados entre las diversas organizaciones antifascistas. Tal justificación, si fue la que efectivamente utilizó, nos parece tenue. El EP era lo que era y se había formado como se había formado. Pensar en hacer de él un instrumento al margen de la pugna ideológica era como pedir la luna. Para bien o para mal, el PCE se había convertido en uno de los puntales del nuevo ejército de la República. Prieto no lo ignoraba. Una OM (Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, 28 de junio) prohibió todo tipo de propaganda en el EP destinada a incitar al ingreso en un partido o sindicato determinados (Bolloten, p. 816). Uribe y Hernández protestaron pero ante la opinión unánime de los demás ministros se echaron para atrás. Según Azaña (p. 187) se sometieron al acuerdo del Consejo afirmando no obstante que, en las circunstancias reinantes, el Ejército debía ser político. «Conformes —opinó el Gobierno— si por ello se entiende su adhesión a la República, pero no un ejército de partido ni trabajado por las propagandas de partido».

Al día siguiente, sin embargo, el CC encargó a los dos ministros comunistas que fueran a visitar a Negrín y le pidieran, «de forma categórica», que se revocara la decisión. Se generó mala sangre ya que se trataba de una quiebra de la solidaridad ministerial. Uribe y Hernández consiguieron que Negrín convocase una reunión entre los tres y Prieto quien, naturalmente, se molestó (Azaña, p. 279). En ella afirmó que el 33 por 100 de los comisarios eran comunistas, sin contar un 16 por 100 de la JSU. Los republicanos tenían una minoría muy reducida y los socialistas estaban por debajo de lo que les correspondía. Su idea era corregir tal desigualdad. En lo que se refería a los mandos, en los nombramientos y ascensos se habían seguido las propuestas del EMC. Prieto se mostró muy duro. «Está en el Gobierno por deber, pero si le abren las puertas, con un ligero empujón es suficiente y se irá muy contento», recogió Azaña. Uribe y Hernández respondieron que se sentían muy complacidos con tal conversación porque disipaba recelos y desacuerdos, sobre todo en la perspectiva de una fusión de socialistas y comunistas. Prieto debió mostrar cierta brusquedad: le tenía sin cuidado porque ya había decidido que en cuanto acabara la guerra liquidaría su vida política para siempre. «En el primer barco que salga para el país de habla española más lejano, tomaré pasaje». No fue así.

Nada de lo que antecede llegó a «Stepanov». En un informe a Dimitrov, muy famoso[9], planteó la cuestión de quién era el que realmente mandaba en el Gobierno, si Prieto o Negrín; creyó que era el primero, arremetió duramente contra él y no dejó demasiados títeres entre los demás ministros, si bien extendió un certificado de buena conducta al presidente. Este informe se hizo eco de grandes desavenencias en el seno del gabinete[10] y cómo el PCE hubo de batirse en retirada en más de una ocasión, lo que dolió al autor. Repleto de chismorreos y con errores evidentes, es un documento que han utilizado algunos autores como evidencia de los propósitos del PCE: ocupar el poder y no soltarlo hasta llegar al establecimiento de un régimen parasoviético en España. Tales historiadores, entre quienes sobresalen en los últimos tiempos Beevor[11] y Radosh, olvidan un par de aspectos bastante obvios. El primero es que no cabe juzgar la actuación de un mariscal por las afirmaciones de un teniente. Beevor, como antiguo militar, debería saberlo. A «Stepanov», hombre de terreno y bastante sectario, le preocuparía lo que en la IC pudiera pensarse de él, sobre todo en un verano de «purgas». Más valía prevenirse. Con todo, y por muy dogmático que fuese, no se le olvidó subrayar que todos los esfuerzos políticos, y del PCE, estaban orientados a ganar la guerra, que era la tarea central. El segundo aspecto es que si bien reconocía que el papel del PCE crecía, lo cual era obvio, «Stepanov» atribuía a sus ardorosos miembros la noción esencial de que ni la guerra ni la «revolución» podrían terminar con éxito si el poder no pasaba a los comunistas y que no habría que sorprenderse si «el pueblo pudiera empezar a solicitar que se les transfiriera»[12]. Este es el único documento, debidamente tergiversado, con el que Beevor justifica su versión de la tesis profranquista.

Los motivos últimos de la actuación del ministro de Defensa no son obvios. En la literatura suele mencionarse de manera rutinaria su acendrado anticomunismo, amamantado a lo largo de toda su vida. Ello no obstante, en la primavera de 1937 había abogado por una fusión entre el PSOE y el PCE. Después había trabajado bien con los comunistas y era totalmente consciente de la necesidad imperiosa de los suministros soviéticos. Él mismo la subrayaba. Quizá pensase, conociendo como conocía los puntales de la estrategia de Stalin, que cabría disociar las relaciones de Estado a Estado de las relaciones con el PCE. En cualquier caso se plantea la cuestión de si Prieto apreciaba en toda su complejidad la situación interior y exterior de la República o de si se dejó llevar por emociones primarias, incapaz de controlar. Lo primero no cabe descartarlo. Si ya lo había hecho en el caso Deutschland, no es imposible que lo repitiera en otros. Lo segundo sería negativo para la aureolada figura del dirigente socialista. No se hace la guerra en base a palpitaciones anímicas. Por desgracia, la base documental no arroja demasiada luz y las propias explicaciones de Prieto a posteriori han de tomarse con varias toneladas de sal.

Morel se hizo eco, el 22 de junio, de que se intentaba realizar una revisión general de ascensos. Los jefes de las grandes unidades debían enviar al Ministerio la lista de oficiales proponiendo su mantenimiento en los mismos o su descenso. No se privó de señalar que la idea le parecía muy imprudente por sus efectos morales, que hubieran sido muy elevados incluso en un ejército victorioso pero que lo serían mucho más en otro que se fraguaba en el combate. Aunque sus efectos a largo plazo fueran quizá beneficiosos, no se recató de criticar las actuaciones prietistas que explicaba por el deseo de crear un ejército obediente políticamente, que no pusiera obstáculo a los intentos que atribuía a Prieto de establecer, junto con Negrín, una dictadura militar y policial con la ayuda de los comunistas (DDF, VI, doc. 100).

Prieto era consciente del grado de influencia comunista en el EP. Es verosímil que ya entonces el EMC siguiera de cerca su expansión. Se trata, obvio es decirlo, de un tema muy controvertido. Algunos datos hasta ahora ignorados que reproducimos en el CD del apéndice (doc. 4[d4]) contribuyen a clarificarlo. Los soviéticos conocían bien las vicisitudes por las que había atravesado la formación del EP bajo Largo Caballero. Era algo obligado por su condición de asesores y, al menos en aviación y tanques, por su participación directa en las operaciones. Les interesaba no sólo la situación de armamento, a la que eran los únicos contribuyentes efectivos, sino también factores intangibles relacionados con el espíritu de combate y procedencia de los efectivos, elementos esenciales para mejorar la moral. Así, por ejemplo, recopilaron datos sobre ciertas Brigadas con un total de 200 000 hombres, muy por debajo de los efectivos globales del EP. Alpert (p. 90), en base a fuentes diversas, indica que hacia junio de 1937 estos se situarían en torno al medio millón de hombres y que para entonces la militarización ya estaba llevada a cabo. En mi modesta opinión, subsistían reservas no explotadas y ni el Gobierno Largo Caballero ni su sucesor se atrevieron a decretar la movilización general, a pesar de las peticiones que en tal sentido les llovieron[13].

No he podido determinar las razones por las cuales los soviéticos no captaron todas las Brigadas existentes. ¿Hicieron una muestra: 74 de las 195 que existían en julio de 1937[14]? ¿Se concentraron en aquellas en que abundaban tropas comunistas? Posiblemente trabajaron sobre efectivos reales y no sobre las dotaciones teóricas de plantilla, que se habían fijado en un principio en 3700 hombres y 150 oficiales (Engel, p. 6). Ninguna de las reseñadas alcanzó tal nivel en julio de 1937 salvo la 21 que lo superó con 4415. Más interesantes son los datos recopilados en materia de afiliación política. Por desgracia los que hemos podido localizar sólo se refieren a 23 Brigadas. Es difícil saber, por supuesto, hasta qué punto son representativos de la globalidad del EP. De un total de más de 50 000 hombres unos 18 000 se ubicaban en la esfera comunista (incluidas las JSU). A muy larga distancia les seguían los anarquistas y socialistas con los republicanos a la cola. Lo que más nos interesa en estos momentos es la panorámica sobre la afiliación política de los emisarios y delegados. Desgraciadamente tampoco sabemos hasta qué punió era representativa y cuál era el universo de unidades que abarcaba. De tolas formas, dado que los comisarios fueron una de las cuñas esenciales que impulsaron la politización del EP, no son datos como para desecharlos a la ligera. Los comunistas siempre tomaron muy en serio la institución del Comisariado, a diferencia de otras formaciones políticas (Alpert, p. 190).

Si englobamos dentro de la misma constelación al PCE, PSUC, JSU (una parte de la UGT también pertenecía a la misma pero no contamos con instrumentos para segregarla) se observa que, como no extrañará, la presencia de los comisarios de filiación comunista era preponderante tanto en términos absolutos como relativos: 321 de 715, es decir, el 45 por 100. Es el mismo dato que esgrimió Prieto en la reunión con Negrín, Uribe y Hernández. En comparación, los anarquistas ocupaban el 25 y los socialistas el 12 por 100. Las diferencias disminuyen en el escalón superior, es decir, de división. Los comunistas representaban el 22 por 100 en tanto que socialistas y anarquistas alcanzaban el 16 y el 14 por 100 respectivamente. Comunistas y anarquistas estaban casi a la par en el nivel de brigada (26-25 por 100) en tanto que los socialistas descendían considerablemente (10 por 100). Tales constataciones son importantes.

En resumen, según los datos anteriores, y en consonancia con las tendencias que ya hemos examinado en El escudo de la República, hacia el verano de 1937 el EP estaba profundamente influido por los comunistas en primer lugar y por los anarquistas en segundo término. Los socialistas iban en tercer lugar y a la cola los del marchamo republicano de diversas tendencias. Esta evolución se había registrado, no hay que olvidarlo, durante el período de gestión de Largo Caballero. Si, según se afirma habitualmente en la literatura, sobre todo la de carácter neofranquista, el líder ugetista tenía como meta cortocircuitar la influencia comunista en el naciente EP, fuerza es reconocer que cosechó un rotundo fracaso, por otro lado inevitable. Al PCE y a los contingentes comunistas en el EP afluyeron quienes buscaban la victoria, se negaban a admitir una eventual derrota, estaban hartos de las querellas internas, buscaban disciplina y sentido a la lucha, eran sensibles a la intensa política proselitista y, no en último término, aceptaban que sin la ayuda soviética difícilmente podría zafarse la República de la tenaza en la que la encerraban la retracción de las potencias democráticas y el asalto de las potencias fascistas. Tampoco hay que olvidar a los «trepas» ni a quienes ansiaban calentarse al sol, aspecto subrayado por Helen Graham. Si las potencias democráticas hubiesen ayudado a la República es verosímil que los socialistas y los republicanos hubiesen conseguido mayores avances. Negrín y Prieto, hombres fuertes del Gobierno, tenían inquietudes que hoy caracterizaríamos de socialdemócratas y sentían más inclinación por Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos. Sin duda les hubiera gustado seguir las recomendaciones de Stalin de pegarse a las democracias[15]. Pero estas no respondieron.

Merece rescatar de la oscuridad de los archivos la valoración de Marchenko a finales de agosto de 1937 (AVP RF: fondo 011, inventario 1, asunto 37, carpeta 4, pp. 95-101)[16]. No la hemos visto reflejada en la literatura y constituye un documento importante. Para el encargado de negocios Prieto se orientaba hacia una política militar más bien pasiva, con cálculos de victoria basados esencialmente en la posibilidad de descomposición de la retaguardia franquista. En el EP procuraba asegurar el equilibrio entre los viejos cuadros y los nuevos y no se fiaba ni de unos ni de otros. Fuera de él, se sentía con fuerzas para emprender actuaciones duras, llegado el caso, contra los anarquistas y los caballeristas, aunque le preocupase el crecimiento de la influencia comunista. Zugazagoitia le servía de escudero y preparaba el camino para que el Gobierno pudiera retroceder, llegado el caso, en el combate contra el «trotskismo» (léase el POUM). Marchenko veía a Prieto como el motor del Gobierno, no a Negrín. Dado que este era también el enfoque de «Stepanov» atribuimos a tal valoración una cierta importancia. En un período en que tantos historiadores antirepublicanos ven a Negrín como el «hombre de Moscú», resulta que los soviéticos divisaban en Prieto la cabeza pensante y actuante del Gobierno. ¿Y qué veían? Indecisión en la «limpieza» de mandos, desprecio por los comisarios, blandura hacia el POUM, presiones sobre la prensa comunista, «unificación» de los medios de comunicación para que apoyasen la postura del Gobierno, emancipación gubernamental de la influencia del PCE, etc. Un catálogo de agravios. Sólo en el desmantelamiento del feudo anarquista de Aragón se habían registrado progresos.

Marchenko criticó al PCE. Le achacaba que careciese de una política consecuente. Apoyaba al Gobierno con precaución. Un error. Si el Gobierno quizá le sustituyera otro claramente «contrarrevolucionario» o incluso uno de dominación comunista («lo cual, desde luego, nadie intenta»). Por eso era preciso apoyarle, incluso al coste de cesiones y limitaciones para «asegurar la consolidación del Frente Popular y proteger al PCE del aislamiento». No es esta una valoración que permita pensar que el Gobierno era un juguete comunista.

Al igual que ya había detectado Togliatti, a algunos dirigentes comunistas les habían entrado ciertos sueños de grandeza, señaló Marchenko. Se atribuían el derribo de Largo Caballero cuando en realidad había sido obra de Prieto. Se manifestaban de forma tal que provocaban el rechazo de los republicanos y socialistas. El tenor de una famosa prohibición de que los militares participasen en mítines lo habían incluso anticipado militantes comunistas en una propuesta al CC que fue rechazada. Marchenko pensaba, con razón, que la prohibición se interpretaría como dirigida contra el PCE. El sectarismo de este último, en una palabra, abría brechas en la relación con los ministros socialistas y, a la postre, era contraproducente. El PCE vivía al día a día, sin reflexión política de largo alcance y sin someter su comportamiento a una perspectiva general. Dicho esto por un diplomático soviético, convengamos en que el tema no deja de tener cierto morbo, todavía escasamente apreciado en la literatura. Esperamos con impaciencia la tesis doctoral en elaboración de Fernando Hernández Sánchez.