La República pasa, por fin,

a una cierta ofensiva

LOS DIRIGENTES REPUBLICANOS entendieron que la principal ayuda que podían dar al Norte era a través de una ofensiva en el frente central. Para ello se necesitaba preparación. Entre los factores de rémora figuraba el retraso de los pilotos que terminaban su aprendizaje en Kirovabad. Según el consejero militar jefe soviético en los momentos en que los franquistas imprimieron velocidad a su ataque a finales de mayo, 125 aviones se encontraban en situación de reserva por falta de tripulaciones. Cuando llegaron los pilotos hubo escaso tiempo para organizar las operaciones militares[1]. Algo se hizo en dirección a Segovia y en Huesca. Fueron pequeños intentos en los que se gastó una considerable cantidad de munición. Lo que podía dar y no dar de sí el EP se demostró en otras ocasiones.

DE BRUNETE A BELCHITE

Sobre las relaciones entre Negrín y Prieto en aquellos momentos, respecto a las cuales se ha especulado bastante, da cuenta una carta sin fecha escrita a mano del primero en la que incluía una horrenda traducción de un artículo aparecido en un periódico alemán sobre las operaciones en torno a Madrid. Negrín había intentado mejorarla. Aprovechó la ocasión para reflejar su pensamiento en torno a ciertas cuestiones militares:

Sin ánimo de influenciarle en lo que a la marcha y desarrollo de las operaciones se refiere, estimo que debe acelerarse su ritmo, poniendo el máximum de reservas de otros frentes en el empeño y procurando que en ningún punto se convierta la lucha en un desgaste recíproco de fuerzas y sobre todo material. Creo que la audacia, la movilidad y el dar extensión al frente juegan papel decisivo. A mi juicio tampoco deben descuidarse las operaciones de diversión en que se pensó, ni el hacer que en todos los sectores se procure, por golpes de mano, mantener en tensión al enemigo, sin dejarnos por nuestra parte distraer por los movimientos de enemigo, en cuanto no representen un riesgo fundamental[2].

Ya fueran de cosecha propia, o porque se las insuflara alguien, las opiniones de Negrín eran razonables. Obsérvese que no escribía a Prieto como superior sino presentando sus personales valoraciones a un amigo que lo primero que había hecho, según recordaría años más tarde Vicente Rojo, fue reunir en sus manos, no en las del mando militar, la dirección del Ejército de Tierra, la Marina y la Aviación. El EMC, por su parte, funcionó como una especie de consejo de administración que no tenía sino tareas asesoras y no constituyó un organismo de dirección conjunta de las tres armas (AHN: AGR, 36/2). Esto fue un error capital y que se mantuviera más o menos hasta el amargo final ha de ponerse también en el debe de Negrín. En su descargo, hay que señalar que nunca contó con el necesario apoyo político. Los partidos y jefes de facción se opusieron y Negrín, con frecuencia tachado de «dictador» por muchos de ellos, hubo de malvivir con tal situación que, para muchos, fue causa esencial de la derrota[3]. En cualquier caso no parece que Prieto se quejara nunca, no en vano se había convertido en el zar de la guerra. Ahora bien, según Rojo, su acción como ministro se caracterizaría «aparte su derrotismo, incomprensible en el jefe supremo de las fuerzas armadas en tiempo de guerra, en la adopción de una serie de medidas orgánicas absurdas y en el empleo de unos procedimientos de mando totalmente capciosos». Un enjuiciamiento duro que pondría el énfasis, además, en el signo personalista de su actividad, en la resistencia a adoptar decisiones difíciles y en una actuación un tanto demagógica. Las responsabilidades de Prieto abarcaron una amplísima gama: seguridad interna (con la creación del SIM, a propuesta soviética), temas de política exterior mediante un servicio de información particular, relaciones con la zona franquista —todavía hoy en la sombra—, las fuentes de producción, sobre todo industrias de guerra, etc. Que se las apagara después para evadirse de ellas ante la historia es, realmente, un tour de force admirable.

La primera acción por la vía ofensiva, en este caso para despejar el frente de Madrid, tuvo lugar en las calcinadas llanuras en torno a la capital. Hasta entonces las escasas victorias del naciente EP habían sido más bien en la defensiva, fuera de algunas acometidas parciales. Brunete dejó en mantillas al Jarama y a Guadalajara. Sobre su génesis existe en la literatura cierta controversia. No nos interesan aquí tanto los pormenores de la acción, abundantemente narrados, cuanto su trasfondo. Sobre este gravitan dos incógnitas que cabe resolver gracias a la documentación de la época. Una es la evaluación que recibió por parte soviética. Es importante porque Moscú seguía siendo el principal apoyo de la República. Para Shtern, quien a principios de octubre a ofreció en una alocución ante los jefes y oficiales del NKO, fue una batalla un tanto singular. Por su escala y volumen de medios la más moderna desde el conflicto mundial y el choque más significativo hasta aquel momento en España. En la dirección de la ofensiva principal, sin contar sectores auxiliares, y en un frente de unos 12 km se contaron hasta 80-85 000 soldados, 500 piezas de artillería, más de un centenar de tanques y unos 450 aviones[4]. Duró del 6 al 30 de julio.

La segunda incógnita se refiere al origen de la operación. Es muy de lamentar que Beevor (p. 413) haya apoyado con su prestigio de historiador militar el viejo mito de su atribución al PCE y pasado por alto la cuidadosa reconstrucción de Ramón Salas (pp. 1215s) a tenor de la cual se había preparado ya en fecha temprana en el Ejército del Centro[5]. Según Shtern, al Consejo Superior de Guerra se elevaron dos planes, uno de los cuales fue el que realmente se llevó a cabo aunque con grandes modificaciones. El otro tenía previsto dar el golpe principal más al sur de Madrid, desde Aranjuez, y cortar las comunicaciones del enemigo en dirección a Illescas. Miaja y Rojo se apusieron de forma categórica aduciendo la falta de preparación de las fuerzas. Resultaba complicado realizar un ataque por sorpresa ya que el lugar de concentración era completamente abierto. Hubiera sido preciso ampliar el campo de operaciones en la orilla occidental del Tajo. También argumentaron que los efectivos republicanos se sentirían muy inseguros con el río a sus espaldas. La primera variante es algo que, al parecer, Rojo venía madurando desde noviembre de 1936.

La operación se discutió de nuevo en una segunda sesión del CSG. Según Shtern, los civiles —miembros del Consejo de Ministros— vacilaron. Subrayaron la necesidad imperiosa de despejar el frente de Madrid. Fue en tal momento cuando los rusos pusieron su granito de arena al declarar que apoyaban la operación que deseaba Rojo. Esto no significa que hubiera una imposición por su parte, como se ha argumentado ad nauseam. Tampoco implica que neguemos que en otros momentos tratasen de hacerlo. Sin ir más lejos, Rybalkin ha mencionado casos en que aquel estratega de salón que fue el mariscal Vorochilov dio órdenes al consejero militar jefe para que influyese sobre los republicanos con el fin de que las operaciones se hicieran de una forma y no de otra. A veces se le hizo caso. A veces no. El EP no era un brazo del EM soviético[6]. En el caso de Brunete es verosímil que, tarde o temprano, Rojo se hubiera salido con la suya, sobre todo si él y Miaja hubiesen continuado oponiéndose a la alternativa. Según Ramón Salas, la primera noción operativa lleva fecha del 19 de junio. Si la narración de Shtern es correcta, el origen hemos de hallarlo, pues, en la decisión adoptada por los miembros civiles del Consejo Superior de Guerra, es decir, Negrín, Prieto, Irujo y Uribe, etc. Es una lástima que, como ha señalado Alpert (p. 72), las actas de sus reuniones no se hayan localizado todavía[7].

Shtern indicó que la organización de la operación deberían estudiarla minuciosamente el mando y el EM soviéticos[8]. La concentración de las unidades en la dirección del ataque principal se realizó en tan sólo tres días. Tuvo lugar con éxito y la operación resultó una sorpresa para el enemigo, algo que también reconoce Salas. La intensidad del flujo de carga fue muy elevada. Durante un día, por ejemplo, pasaron cerca de 7000 camiones por el mismo punto del camino casi sin averías y sin que fuese necesario regular el tráfico. Esto podía considerarse como una proeza logística. El cuidado se extremó hasta el punto de que el mando circuló rumores desinformativos respecto a otra dirección de ataque. Se realizaron vuelos simulados y se practicaron fallos movimientos.

Los problemas de la retaguardia deberían someterse también a un estudio detallado, argumentó Shtern. A pesar de los esfuerzos franquistas por perturbar su funcionamiento no hubo interrupciones en el abastecimiento. Era algo muy de destacar teniendo en cuenta que la infantería estaba equipada con armas harto diferentes. El servicio sanitario funcionó bien. El avance desde la posición de partida se organizó espléndidamente. Si el mando hubiera tenido suficiente tenacidad y decisión la penetración inicial hubiese sido más intensa, algo con lo que coincidió Salas (pp. 1257s) muchos años más tarde. Entre los fracasos Shtern mencionó a uno de los mandos no comunistas, el coronel Enrique Jurado, quien «no creía en el éxito». Se le relevó en pleno combate. En las condiciones de España, afirmó, «realizar ceses no es tan fácil»[9]. La lucha fue encarnizada. Sólo en Quijorna se contabilizó un millar de muertos.

La batalla también se desarrolló en el aire. «Al principio los ejércitos republicanos contemplaron con mucha tranquilidad la aparición de la aviación del enemigo considerando que nosotros teníamos la nuestra, pero luego empezaron a fallar los nervios y los soldados abandonaban los refugios cada vez que la enemiga hacía acto de presencia sobre el campo de batalla». El EP, que al principio no sufrió demasiadas pérdidas, tuvo que encajarlas muy fuertes poco después. Los efectos de la aviación provocaron, según Shtern, más de 4500 víctimas, entre muertos y heridos, es decir casi la cuarta parte del total. Que el EP no estaba todavía demasiado endurecido se demuestra en que la división de Lister no pudo aguantar un ataque por sorpresa de los marroquíes que aprovecharon el humo y el polvo levantados por las explosiones de las bombas lanzadas por más de 70 bombarderos. Sólo con gran dificultad se logró reformar a quienes huían y evitar la escapada de las unidades cercanas. El 24 de julio se pasó por las armas a cerca de 400 soldados que habían emprendido la fuga. Los combatientes quedaron extenuados por la ininterrumpida lucha, el asfixiante calor y la falta de agua. Los bombardeos nocturnos dificultaron el descanso. Se tomaron medidas para contrarrestarlos. En una patrulla de I-15, especializada en vuelos de noche, un soviético, alias «Carlos Castejón», derribó un trimotor Junkers en la primera acción. Pocos días después, otro, alias «Rodrigo Mateo», abatió un segundo. Los vuelos no se repitieron[10].

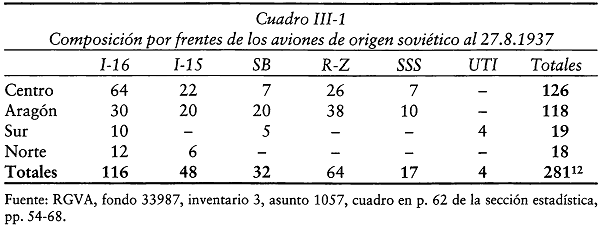

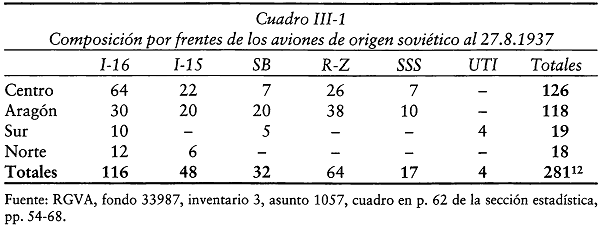

Sobre Brunete se dispone también del coetáneo comentario efectuado por el teniente coronel Morel. Fue mucho más crítico. Subrayó la calidad todavía mediocre de una gran parte de la infantería republicana y sobre todo que ambos bandos apostaran demasiado por la aviación. En el EP, a causa de la carencia de una preparación artillera adecuada. Por lo demás, hubo grandes desconexiones entre los bombardeos (realizados con poca precisión) y los ataques por tierra. En los veinte o treinta minutos que transcurrían entre unos y otros, los defensores se habían rehecho[11]. El resultado de todos estos esfuerzos no fue considerable. Las pérdidas republicanas fueron elevadas, demasiadas para un ejército todavía endeble. Se detuvo durante algunas semanas la implacable progresión franquista en el Norte. Más adelante el CSG examinó las posibilidades de actuación. El Gobierno exigía nuevas operaciones. Al final se llegó a la conclusión de que atacar en las cercanías de Madrid era imposible. La aviación sólo podía apoyar una operación, ya que no tenía personal y material para emprender dos a la vez. Los datos manejados por el EM soviético en Moscú se reflejan en el cuadro III-1.

El desgaste experimentado por las FARE se observa teniendo en cuenta que, siguiendo el mismo orden del cuadro precedente, el número de aviones enviados hasta aquella fecha ascendió a 475 (93, 31, 61, 131, 155 y 4 respectivamente). De estos 475 se habían perdido 194 (un 41 por 100). Por categorías habían sido: 29 R-Z, 14 SSS, 29 SB, 83 I-15 y 39 I-16. Las pérdidas alcanzaron los 242 aparatos mes y medio más tarde, el 18 de octubre. Los aviones más afectados fueron siempre los «chatos» (I-15) y los «moscas» (I-16). Los primeros porque habían constituido la espina dorsal de la caza (131 enviados a esta última fecha), los segundos (155 enviados) a causa de la aparición de los Messerschmitt, de defectos de fabricación de origen y del mal manejo e insuficiente entrenamiento de las tripulaciones, sobre todo en la época del «general Montenegro», es decir, de Lopatin[12].

EL EP EN ACCIÓN: VALORACIONES SOBRE LA MARCHA

Los informes de Morel dan testimonio del seguimiento que en el país vecino se hacía de la evolución militar, un tema aún sin estudiar adecuadamente. En junio de 1937 dejó renovada constancia de la admiración que le producía el fortalecimiento del EP, algo impresionante en comparación con el desorden que había reinado seis meses antes. Ello no obstante, se planteaba interrogantes sobre su capacidad combativa. La transformación había sido demasiado rápida como para que fuera sólida, demasiado extensa como para que fuese profunda. Era evidente que el EP había desarrollado una cierta aptitud para la defensiva pero sobre su valor para la ofensiva las dudas eran permisibles. En las más recientes operaciones no había podido romper las líneas enemigas a no ser que fuesen débiles o discontinuas y siempre había fracasado tan pronto como se topaba con un frente sólido y bien abastecido. A diferencia de lo que suele escribirse en la literatura exacerbadamente prorepublicana Morel reconoció las dificultades e incluso incidentes que se habían producido a la hora de incorporar nuevos reclutas[13]. Se trataba de indicios preocupantes de que el entusiasmo popular iba erosionándose. De aquí la legítima pregunta de si el Gobierno Negrín estaría en condiciones de despertarlo otra vez, como lo había suscitado en sus comienzos el Gobierno Largo Caballero entre la clase trabajadora y los habitantes de las zonas urbanas. Morel no esperaba, al menos por entonces, grandes cosas del nuevo gabinete, encabezado por «un financiero razonable» y cuyo inspirador y ministro de Defensa era «un especialista en “combinaciones” y “arreglos”»[14].

El problema era todo menos desdeñable. La moral de los combatientes constituía el activo más preciado del EP. Morel destacó que su equipamiento seguía siendo malo. Las operaciones se veían condicionadas de manera determinante por la carencia de material, sobre todo de artillería. Existía una gran distancia entre las dotaciones teóricas y las reales. En abril, por ejemplo, una brigada de tres o cuatro batallones no contaba con más de una batería, de cuatro o cinco piezas. Ello impedía una correcta preparación del terreno, el apoyo directo a la infantería, el tiro de contrabatería sistemático o las acciones de masa. De aquí que hasta entonces los combates hubieran pivotado sobre la acción de la infantería apoyada por la aviación y los tanques. Como se pondría de manifiesto repetidamente en el Norte, la gran baza la constituía el arma aérea. En infantería, el material básico que, aparte de los mosquetones, sostenía el esfuerzo bélico republicano era la ametralladora, pero en el EP los stocks eran extraordinariamente heterogéneos, resultado de adquisiciones de contrabando o de fortuna en los más variados países.

Aparte las deficiencias materiales, la educación e instrucción eran pobres, incluso entre los cuadros. Estos, si eran profesionales, tendían a gravitar hacia las planas mayores. Además, escaseaban. La organización táctica del combate era primitiva. La infantería solía concentrarse en los primeros objetivos pero carecía de la necesaria capacidad de articulación para alcanzar los siguientes y explotar las operaciones. Ello no obstante, la doble necesidad de instrucción y de disciplina había terminado calando en las masas, con independencia de los planteamientos ideológicos. Se trataba, en definitiva, de un Ejército que se estaba formando para hacer la guerra en la dura escuela de la guerra misma. Era una máquina militar en devenir, tributaria de los apoyos exteriores, que iba mejorando y, subrayémoslo de nuevo, más adecuada para la defensiva que para la ofensiva[15].

Dos conclusiones se desprenden de aquellas reflexiones coetáneas sobre Brunete y Belchite. La primera es que en las condiciones en que se desarrollaba la guerra parecía imprescindible emprender algún tipo de operación de naturaleza ofensiva. De lo contrario la moral se resquebrajaría, algo que el nuevo Gobierno no podía consentir, enzarzado como estaba en rehacer la retaguardia, fortalecer el esfuerzo bélico y poner coto a las tendencias centrífugas. Pero esta opción era arriesgada. El EP no había tenido demasiado tiempo para ir curtiéndose en acciones menos espectaculares. Su fogueo se hizo casi siempre en primera línea. Las mejores unidades combatían de forma desesperada, sufrían bajas y dejaban su lugar a las menos aguerridas, que se desmoralizaban con facilidad. Como señaló Rojo «se sabe combatir en posiciones, pero no maniobrar» (J. A. Rojo, p. 168). De haber existido una abundancia de equipamiento y material quizá hubieran podido emplearse para salvar efectivos. Pero no la había. El resultado eran retrocesos que, a su vez, desplomaban la moral y aumentaban las dudas sobre la posibilidad de alcanzar la victoria final. Brunete puso al descubierto, en definitiva, los activos y pasivos. Entre los primeros figuraba su capacidad de reunir medios. Había llovido mucho desde que las desordenadas milicias retrocedían sin parar y sin poder montar contraataques. También había aumentado la capacidad de resistencia. Pero predominaban los pasivos. La incapacidad de coordinar con eficacia grandes volúmenes de fuerzas, las dificultades de escalonar los ataques, la carencia de mandos con espíritu de iniciativa[16], la insuficiencia de recursos para sostener las ofensivas… Errores tácticos se añadieron al cuadro. Prieto analizó lúcidamente la situación (Azaña, 1978, p. 160). Cuando el adversario echó al combate fuerzas no menos poderosas, el EP resistió, al principio con buena moral, pero no ilimitada. Subsistían unidades que se negaban a aceptar mandos profesionales. Sobre todo ello echaba una sombra ominosa la relativa carencia de medios de aviación que se desgastaban rápidamente[17].

La segunda conclusión es que la pugna ideológica en la retaguardia (revolución vs. guerra, poder autonómico vs. poder central, nacionalismos vs. «españolismo», comunistas vs. anticomunistas) añadió sus efectos deletéreos. Dificultó el aprovisionamiento del frente. Atajar la desorganización terminó convirtiéndose en una prioridad absoluta. La guerra no la perdió la República a causa de la contención impuesta a los ensueños revolucionarios o a las pretensiones nacionalistas o porque la economía se desplomara. La República la perdió a consecuencia de los fracasos en los frentes. Detrás gravitaron siempre un problema de abastecimiento de material, en comparación con lo que recibían sus adversarios, y un problema político. La movilización de recursos, aunque Negrín la impulsó, tampoco fue lo suficientemente audaz. Pero nada de ello quita un ápice a las responsabilidades de Prieto que, en vez de desgastarse en su pugna contra los comisarios comunistas, quizá hubiera bebido poner su gran peso político en racionalizar la dirección de la guerra.

Tras lo que antecede debemos subrayar que el deseo del nuevo Gobierno de desmochar el poder autónomo de la CNT, de instaurar una justicia republicana, reglada, en sustitución de la espontánea y revolucionaria y el paso hacia una nueva política militar formaron parte de un mismo enfoque. Ante la unificación de mando militar, político e ideológico de la zona franquista, no cabía mantener un elevado nivel de discordia interna. Para el Gobierno de Valencia la caída de Bilbao fue determinante. Contra el ariete de la Cóndor no cabía oponer mucho. Sólo un régimen fuerte podría, tal vez, invertir la tendencia. Ello implicaba continuar el proceso de reforzamiento del EP[18].

Si la campaña de Brunete fue de origen español y se emprendió por decisión del CSG, lo que terminaría convirtiéndose en la batalla de Belchite tiene una etiología menos clara. Rybalkin (p. 85) ha indicado que en un telegrama a Shtern del 26 de agosto, Voroshilov, estudiando un mapa en la soledad de su gabinete, indicó la dirección a que debía atenerse la operación principal contra Zaragoza. Se escapa a nuestras posibilidades explorar la congruencia entre las instrucciones moscovitas y lo que realmente se llevó a la práctica. Sabemos, eso sí, que el jefe del EMC escribió a un tal general «Josef» diciendo que habían tenido que «improvisar esta ofensiva fulminante» pero que la «falta de continuidad en la acción y lo difícil que aún resulta manejar» al EP hizo que se empezara tarde (AHN: AGR, 6/4). La paternidad de los planes iniciales se la atribuyó un militar profesional republicano, el teniente coronel Antonio Cordón, comunista. En uno u otro caso, los aprobó el EMC y pasaron a convertirse en una nueva operación, destinada a tomar la capital aragonesa. Que el CSG diera su visto bueno no es sorprendente teniendo en cuenta la lamentable situación del frente Norte. Retrasar la caída de este fue, en el verano de 1937, una verdadera obsesión. En su primera versión, la avanzada por tierras aragonesas debía constituir una distracción para lograr que el adversario parase o redujese la marcha hacia Santander. Sin embargo, las dificultades logísticas y la carencia de la necesaria cobertura aérea hicieron que, como señaló el propio Cordón, la ofensiva empezara con retraso, cuando la capital montañesa ya había caído.

Según la autopsia posterior de Shtern, que es la que nos interesa aquí, la operación se organizó bien. Su realización fue harina de otro costal. La 45 división no se vio apoyada. Una brigada de la 27 división, que tomó Zuera, se embarrancó porque tras la minúscula victoria los soldados empezaron a emborracharse[19]. El enemigo se aprovechó de las circunstancias, entró en el pueblo con pequeñas unidades y se lanzó a un tiroteo que provocó el pánico. La brigada retrocedió y en la confusión creada cayó bajo fuego de las unidades propias. Tampoco en la división Lister, una de las más curtidas, las cosas fueron mejor. La columna de sus camiones se alargaba a 10 km y avanzó «en medio de canciones y bailes». Shtern inspeccionó la cabecera, donde se encontraban los comandantes de las 1 y 9 brigadas. De pronto empezaron a caer proyectiles. A nadie se le ocurrió bajar la artillería de los camiones. En medio del desbarajuste apareció el enemigo, que se atrincheró. Ya no fue posible desatascar al ejército. Todas las desgracias, afirmó, ocurrieron «por las correctas actuaciones de los comandantes»[20].

La valoración que llegó a Londres, enviada por el cónsul general en Barcelona y rábido antirepublicano, Sir Norman King, ya ennoblecido, se hizo eco del desencanto que produjo lo que caracterizó como una «victoria pírrica», que ocasionó cuantiosas pérdidas al EP. (Lo mismo plasmaría en un documento privado el propio Prieto). Sir Norman predijo que lo que, en los primeros momentos de euforia, la prensa había caracterizado como «la reconquista de España» no podría continuar a tal nivel de desgaste. Desde el punto de vista de la opinión pública, detectaba cansancio de la guerra en Cataluña, preocupación por la deficiente situación alimenticia, temor al invierno y escaso entusiasmo por continuar la lucha, «nunca demasiado elevado entre los catalanes». Con todo, reconocía que si Franco se dirigía contra Cataluña debería abordar una tarea muy diferente a la del Norte. El Gobierno disponía de hasta 300 000 hombres, bastante bien armados, aunque en gran parte con material de producción local, y con una moral combativa muy superior a la catalana. De aquí que se creyera que Franco no se atrevería. Lo que preocupaba era a situación alimenticia (en lo que coincidía, como veremos posteriormente, con su colega soviético). De no haber una mejora radical, la población no aguantaría otro invierno[21].

En definitiva, el Gobierno Negrín se encontró desde el primer momento en una posición harto difícil. La hostilidad británica apenas si disimulada, la ambivalente actitud francesa, la lucha contra un enemigo que iba apoderándose de una región clave para volcar en su favor el balance de recursos internos y que seguía gozando de la ayuda italiana y alemana y, no en último término, la debilidad del EP apuntaban a un riesgo de asfixia. La alternativa se perfilaba nítidamente: buscar la mediación o resistir. Azaña optó por la primera. El Gobierno eligió la segunda. Lo que implicaba era claro: evitar que la discordia interna interfiriese con el esfuerzo de guerra y mantener buenas relaciones con la Unión Soviética.

A lo largo de los meses de julio a octubre la pregunta clave era: ¿qué más cabía hacer? Ante todo, fortalecer el EP, material y moralmente. Rojo y el EMC prepararon sus análisis y los elevaron a Prieto. La traición de un teniente coronel obligó a cambiar de planes, a suspender varias actuaciones ofensivas y a plantear una depuración de los cuadros de mando, reforzar su prestigio y amparar «la unidad espiritual que hoy no existe» (Sánchez Cervelló, pp. 364ss). Shtern suscitó, por su parte, la necesidad de que Moscú realizase un esfuerzo adicional y que suministrara mayores volúmenes de material de guerra. Presentó detallados cuadros a Stalin que, por desgracia, no he logrado descubrir.

REFLEXIONES EN MOSCÚ

Negrín cortó de tajo el nudo gordiano: no había alternativa a la orientación hacia la URSS. Tampoco parecía originar costes inasumibles. El Gobierno tenía noticias frescas acerca de lo que se pensaba en Moscú sobre la guerra civil y el contexto europeo. Las ultimísimas las llevó Pascua a Valencia, adonde llegó raspando a la reunión de embajadores. Había agotado todo el tiempo que pudo porque no quiso perderse el proceso a los altos jefes militares. No se sabe mucho, sin embargo, de su actividad de asesoramiento. Sí se conoce algo de lo que dijo a Azaña porque este dejó constancia de ello en sus memorias. A estas alturas, el lector no debería sorprenderse. Son ideas que no suelen aflorar en la literatura de carácter antirepublicano. Según Pascua, Stalin le había reiterado que

… no persiguen ningún propósito político especial. España … no está propicia al comunismo, ni preparada para adoptarlo, y menos para imponérselo, ni aunque lo adoptara o se lo impusieran podría durar, rodeada de países de régimen burgués, hostiles[22]. Pretenden impedir, oponiéndose al triunfo de Italia y Alemania, que el poder o la situación militar de Francia se debilite[23] … El Gobierno ruso tiene un interés primordial en mantener la paz. Sabe de sobra que la guerra pondría en grave peligro al régimen comunista … El pueblo ruso sigue con pasión el curso de la guerra [de España], muy al día y con el mayor detalle. El Gobierno toma increíbles precauciones para los envíos de material, nunca en barcos soviéticos … Gran interés en no tropezar con Inglaterra. (La URSS parece el hombre a quien se admite en sociedad porque no hay otro remedio, pero de quien nadie quiere ser amigo). (Azaña, pp. 74s)[24].

Lo que el presidente de la República no recogió en sus memorias (quizá porque Pascua no se lo dijo) es que poco antes de salir para España el embajador había tenido una entrevista con Litvinov. Este, en lenguaje diplomático, le había expresado sus dudas respecto a la actitud leal de algunos agentes de la policía y de la Administración republicanas hacia los representantes soviéticos. Sobre cómo se veía en Moscú el contexto da cuenta la reacción a la solicitud de instrucciones que el 22 de junio de 1937 Litvinov planteó a Stalin (con copias a Molotov, Vorochilov y Kaganovich). El motivo fue la postura a adoptar ante una sugerencia del presidente del CNI, lord Plymouth, a tenor de la cual los dos bandos en liza deberían evacuar una cantidad pequeña, pero aritméticamente igual, de voluntarios. Se trataba de una propuesta inadmisible para los republicanos ya que, como dijo Litvinov, tenían muchos menos que Franco (algo en lo que la historiografía profranquista no suele detenerse). Maisky había contraatacado y sugerido que la reducción se hiciera en porcentajes. Litvinov aprovechó para indicar que se mostraba demasiado activo en contra de las sugerencias británicas, «incluso sin esperar nuestras instrucciones». Añadió significativamente:

Se olvida que la parte más interesada es básicamente el Gobierno de Madrid y que es a él al que se le debe dar la oportunidad de decidir qué es lo que le conviene y no le conviene. Surge así la sensación de que Inglaterra y Francia proponen medidas para suavizar la situación en España y evitar la guerra mientras que nosotros las frustramos todas[25].

Con todo, Maisky tenía razón. El mismo día, el Buró Político decidió que promoviera en el CNI la idea de que los franquistas debían poner fin a las detenciones en alta mar de barcos extranjeros y que sugiriera que, en caso contrario, podría entrar en acción una fuerza naval punitiva. También se le autorizó a defender su idea de la proporcionalidad pero se le recordó que se abstuviera de hacer declaraciones precipitadas y demasiado activas o de tomar posición inmediatamente en contra de las propuestas, reservando la decisión a los Gobiernos soviético y español[26].

Los observadores británicos en Moscú pensaban que la orientación de la política soviética estribaba en forzar desde el exterior un control efectivo de las ayudas foráneas, lo cual implicaba una retirada de todos los voluntarios, para dejar a los dos bandos que dirimiesen luego por sí solos sus diferencias (DBFP, XVIII, doc. 498). El encargado de negocios, MacKillop, excelente analista, interpretaba erróneamente que el objetivo consistía en criticar la indecisión y debilidad británicas y francesas frente a la agresión del Eje alentando a los Gobiernos de Londres y París a que protegieran a la República mientras el Kremlin se abstenía de adoptar un compromiso irrevocable a favor de esta (telegrama del 1 de junio, TNA: FO 371/21335). Esto significaba que a no ser que mejorase la capacidad de persuasión soviética —y no mejoró, antes al contrario— Stalin corría el riesgo de no lograr sus objetivos.

URGENCIA DE SUMINISTROS Y PLANES QUE NO CUAJAN

En el ínterin la situación era tan tensa que pocos días antes Vicente Rojo se había dirigido a Prieto para contarle la entrevista que acababa de tener con varios oficiales soviéticos. Estos se habían manifestado de acuerdo con el envío al Norte de varios aparatos («propiedad del Estado español») tripulados por aviadores rusos para tratar de reforzar las defensas. Los pilotos se sacrificarían[27]. Sin embargo, era imposible destinar más de 6 u 8 monoplanos y 9 bombarderos. Dada la manifiesta inferioridad de las FARE, Rojo sugería que se solicitaran a Moscú 30 cazas con carácter urgentísimo y 215 (31 katiuskas, 62 natachas, 62 monoplanos y 60 biplanos) con carácter urgente. Era un pedido descomunal que se cursó al día siguiente (AFIP, carpeta Ministerio de Marina y Aire). No sólo se necesitaba aviación. También ingenieros con sus correspondientes intérpretes. El 29 de mayo, Prieto había ordenado que se pidiera a Stajewsky el envío inmediato de especialistas para la industria de guerra con el fin de que ayudaran a la construcción de motores para aviones, torpederos, tanques y camiones blindados, cañones y morteros, torpedos, proyectiles, materias explosivas, ametralladoras, fusiles y sus municiones e incluso para producir aluminio (ibid.).

A mediados de junio, Negrín y Prieto expusieron nuevas necesidades a Shtern. No he localizado sus cartas pero el consejero militar jefe aprovechó el envío para comunicar a Moscú sus impresiones. La caída de Bilbao había tenido un efecto demoledor sobre muchos mandos, de tal suerte que sólo un reducido porcentaje era de confianza. Diariamente hablaba con el presidente del Gobierno y el ministro de Defensa. Con frecuencia se veían 3 o 4 veces. Reclamó que se insistiera en la necesidad de enviar los suministros (RGVA, fondo 33987, inventario 3, asunto 1056, p. 27).

En el preocupante contexto de la progresión del rodillo franquista, Pascua regresó a Moscú. No tardó en afirmar rotundamente ante el NKID que las dudas que había tenido Litvinov podían disiparse. Había hablado largo y tendido con el ministro de la Gobernación. Una prueba del deseo de preservar las mejores y más amistosas relaciones con la URSS se evidenciaba en la censura de todas las informaciones y artículos de prensa referidos a las mismas. No se dejaba pasar nada que pudiera ensombrecer la amistad hispano-soviética. Incluso se pecaba de cierto exceso de rigor. El comisario adjunto Potemkin anotó que en los círculos dirigentes republicanos seguía dominando el optimismo con respecto al resultado final de la guerra pero que muchos, incluido el propio Pascua, empezaban a dudar de una victoria militar decisiva. También reseñó que la situación de la retaguardia no era favorable. Subsistía la falta de disciplina. Proliferaban los elementos proclives a los anarcosindicalistas, a los caballeristas y a los «trotskistas» y estos últimos se presentaban como víctimas de las políticas del PCE[28]. En el NKID se seguía con atención lo que ocurría en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. En el primero aumentaba la hostilidad hacia los comunistas en las filas del Independent Labour Party. Pascua calificó tales fenómenos de peligrosos porque debilitaban el frente antifascista y desunían sus fuerzas. Con el fin de superar las fricciones, el Gobierno seguiría un curso más firme[29].

Entre los esfuerzos por superar la parálisis heredada, Negrín concibió en el mes de julio un proyecto ambicioso. Ir a Moscú. Lo consideraba indispensable por razones militares y financieras aunque la ofensiva de Brunete estaba en marcha. Azaña (p. 160) despachó con él el 22 y le preguntó a qué se debía a lentitud de los suministros soviéticos, si a la parsimonia en los pedidos o en los envíos. Negrín respondió que seguramente Moscú no remitía más y más aprisa porque no podía[30]. Una semana más tarde habló de nuevo de su plan con Azaña (p. 176). A este le pareció peligroso, tanto por el viaje mismo como por la ausencia. Negrín le leyó unos telegramas de Pascua a tenor de los cuales no se sabía nada sobre la situación del embajador Gaikis ni de otra persona «que intervenía en cosas comerciales y financieras». Era Stajewsky[31]. El tema no afloró de nuevo hasta el 6 de agosto (ibid., p. 188). Pascua le comunicó haber hablado con Stalin y Vorochilov sobre los pedidos de material. Le habían dicho que serían atendidos si no en su totalidad sí en su mayor parte.

En efecto, el embajador republicano se había dirigido a Vorochilov el 18 de julio y transmitido la apremiante petición para que se hiciera todo lo posible a fin de suministrar el mayor número de aviones. La República, afirmó, corría el riesgo de agotar los propios en tanto que los franquistas seguían recibiendo material de las potencias fascistas. Era una realidad indudable. Prieto también urgía el regreso de los pilotos de la tercera promoción formados en Kirovabad que eran imprescindibles[32]. Una semana más tarde, Pascua transmitió una petición análoga proveniente de Negrín. El enemigo sufría pérdidas cuantiosas pero los republicanos no podían reponerlas tan fácilmente. Las brigadas, por ejemplo, no disponían de la dotación de ametralladoras reglamentarias. Los aviones desaparecían velozmente. La ayuda soviética no sólo seguía siendo imprescindible sino que cada vez se hacía más urgente[33].

El 3 de agosto, Pascua se entrevistó de nuevo con la alta dirección soviética. Sus apuntes no indican con quién exactamente. Presentó excusas por su insistencia. Abordó la construcción de aviones en España y la necesidad urgente de motores. Subrayó el continuado apoyo de Alemania, Italia y Portugal a Franco y el indirecto de Inglaterra. Se preguntó sobre la ayuda de Francia. Repasó el tema de los submarinos y el bombardeo de Almería. Reconoció que las argumentaciones jurídicas tenían escaso valor. No dejó de mencionar la situación de los partidos socialista y comunista, las quejas por el proselitismo de este último y los problemas de una eventual fusión. Poco después anunció que salía para España. El viaje, tan próximo al anterior, tuvo que responder sin duda a razones importantes pero su telegrama a Negrín fue críptico:

Como Molotov aludióme hoy también incidentes embajada Valencia expliqué que defensa clara significación socialistas y seriedad gubernamental Zugazagoitia y conjunto Gobierno y su presidente atribuyendo hechos quizás algún error elementos subalternos quitándole importancia. Pareciéndome él y otros amigos satisfechos. Telegrama que recibirá por Estado explica mi rápido viaje Valencia. Atendidas en lo posible solicitudes Vd. y Prieto sobre material cantidad importante y calidad variada. No conveniente dar detalles este telegrama (AHN: AP, 2/17.1).

El 13 de agosto informó a Azaña (pp. 214s). Había hablado con el trío soviético y Stalin le había preguntado: «¿Cómo va usted a dar cuenta de todo esto a su Gobierno?». «Yéndome a Valencia». «Me parece muy bien», repuso Stalin. Pascua contó que los soviéticos pensaban hacer todo lo que pudieran en cuanto a abastecimiento de material de guerra, si un bloqueo más riguroso no lo impedía. Le habían dicho que era preciso incrementar la producción bélica en España, no sólo en previsión del bloqueo sino para reducir los desembolsos, próximos a un límite ya no lejano en opinión del embajador. Azaña preguntó a Pascua sobre lo que se pensaba en Moscú respecto a la situaron internacional. Las impresiones de este dieron en el clavo: Inglaterra jugaba por Franco. Se creía que la idea era dejar a España extenuada, eliminándola del Mediterráneo y poniéndola bajo su férula en lo económico. Subrayó que a Stalin le preocupaba que Inglaterra apostase también a dejar que los rusos se atascaran en España y que él no estaba dispuesto a hacerlo. Azaña respondió que la URSS no haría nada que pudiera embarullar sus relaciones con el Reino Unido ni comprometer su posición en la escena internacional. Ello ponía límites objetivos a la ayuda rusa. «Eso no ofrece duda ninguna —replicó Pascua—. Para la URSS el asunto de España es baza menor». Había visitado con Prieto algunas fábricas de material en Cataluña, entre ellas las de aviones de Reus, en donde la intervención rusa era mayor de lo que se creía en Moscú. Había visto el primer avión fabricado. Le habían dicho que podrían llegar a montarse cinco por semana. Un optimismo exagerado. Azaña preguntó si los rusos creían en la victoria republicana. La respuesta es que la consideraban muy difícil. Sin embargo, confiaban en que podría formarse en España un gran ejército. Pascua, por su parte, ya no lo creía[34].

Durante algunas semanas, Negrín pensó que por razones financieras todavía podría verse obligado a ir a Moscú. Las divisas obtenidas por la venta paulatina del oro se consumían rápidamente. Sin embargo, nunca se desplazó. Como recordó más tarde a Pascua (telegrama del 13 de febrero de 1938, AFCJN, carpeta 25, 13 a-26), había tenido la impresión de que en la URSS su viaje no se consideraba oportuno. No sabemos a qué pudo deberse. Es obvio que su presencia no hubiese pasado inadvertida. ¿No había sugerido el propio Stalin unos meses antes que no convenía demostrar ostentativamente un vínculo especial con la URSS? El no ir a Moscú implicó que Negrín hubo de seguir acudiendo a intermediarios para atender el frente soviético. Por otro lado, la reunión de la SdN fue la primera cita multilateral en la que intervino. Si con Largo Caballero, había sido el ministro de Estado quien había presido la delegación española todavía no había acudido un presidente del Gobierno. Pascua también asistió e hizo gala de nuevo de sus cualidades. Falta hacían porque las necesidades de material bélico no disminuían. El 20 de agosto Prieto solicitó a Nemov[35], grandes cantidades de municiones: 250 000 proyectiles para el cañón de 115 mm; 100 000 para el de 107; 150 000 para el 76,2 de campaña; 30 000 para el 76,2 de montaña; 200 000 granadas rompedoras para el cañón 45 antitanque; 100 000 para el 37 y 150 000 para el 76,2 antiaéreo (AFIP, carpeta Ministerio de Marina y Aire)[36].

Las peticiones no cesaron. El 1 de septiembre, Pascua escribió a Vorochilov y le transmitió un deseo cuando menos un tanto inhabitual. El envío urgente de dos o tres aviones de transporte comerciales del tipo ANT 35 para asegurar las comunicaciones aéreas con Asturias, que eran muy difíciles y que no permitía el limitado radio de acción de los aparatos de que disponía la República. Dejó caer una golosina. Podían utilizarse igualmente para evacuar a los pocos soviéticos que permanecían en el Norte. Como se trataba de aparatos comerciales podrían enviarse por vía normal con las escalas necesarias. Prieto deseaba además que el Gobierno soviético artillara los barcos Cabo San Agustín y Cabo Santo Tomé, a la sazón en el Mar Negro, habida cuenta de los ataques a que se veía expuesta la navegación republicana en el Mediterráneo (AHN: AP 2/8.2).

Lo pedido se estudió con urgencia. El 3 de septiembre, Vorochilov escribió a Stalin, Molotov y Yezhov (el sangriento jerarca de la NKVD). Informó que por dificultades logísticas no era posible suministrar aviones de transporte. Con todo, siguiendo las instrucciones del propio Stalin, se habían hecho gestiones a través del representante en París del RKKA. Este se había cerciorado de que era posible adquirir tres aviones adecuados en Francia, dos para el Gobierno español y uno para los rusos. En la propuesta desapareció la referencia al representante en París. Serían el GRU y la NKVD quienes llevasen a cabo la operación. La adquisición se haría con las divisas del fondo de reserva del Sovnarkom. La decisión fue rápida. Pocos días más tarde, Vorochilov ordenó la compra y el envío inmediato. En lo que se refiere al artillado de los barcos, Stalin dio también su aprobación. Hasta entonces se habían armado 18 buques con cañones de 45 mm y ametralladoras pesadas. Sin embargo, en el caso de navíos de mayor desplazamiento cabía instalar cañones de 100 mm, lo cual permitiría oponerse mejor a los submarinos y los barcos de vigilancia adversarios. El armamento tenía que enmascararse con cuidado. Los navíos se equiparían como los «buques trampa» de la primera guerra mundial gracias a los cuales los británicos habían liquidado decenas de submarinos alemanes[37].

El 22 de octubre, Prieto dio a conocer el orden de prioridad para el material que no era de aviación: en primer lugar artillería antiaérea, después fusiles y ametralladoras del 7,62 y, por último, artillería de campaña y de montaña siempre con el municionamiento adecuado (RGVA, fondo 33987, inventario asunto 1056, p. 152). Esta petición es muy importante porque, como veremos posteriormente, Stalin mismo recortó los suministros ya preparados para envío. Se observa que todo este equipo pesado que necesitaba la República sólo podía proceder de un Estado. El escudo montado sobre la movilización del oro, la capacidad del EP y los suministros soviéticos, incluso por detrás de los que se necesitaban, era lo que podría, en el mejor de los casos, detener al adversario.