Stalin y Hitler al rescate.

Mentiras y tergiversaciones

LA REPÚBLICA SOLO tenía una única posibilidad de continuar la resistencia. Condición necesaria, aunque no suficiente, era que la URSS otorgase ayuda masiva e inmediata. Negrín la solicitó con urgencia y dejó constancia de que la cesión en Munich ante el Tercer Reich la consideraba como un mero episodio de la política de apaciguamiento de las democracias pero que, tarde o temprano, se produciría una reacción contra la expansión nazi-fascista a no ser que Francia y el Reino Unido decidiesen renunciar a su papel de grandes potencias. Para tal supuesto, que con presciencia situó en el verano de 1939, aspiraba a que en algún rincón de España ondease todavía la bandera tricolor. Franco también tuvo una reacción espasmódica: pedir más y más armas. El objeto de su atención fue Hitler ante el cual repitió lo que ya había hecho en más de una ocasión: por mor del armamento echar por la borda principios y objetivos por los que su gente se había batido durante meses, algo que la historiografía profranquista no se ha apresurado a esclarecer. Es más, incluso hoy lo oculta contra toda evidencia. Al tiempo ha aparecido algún tergiversador nato que no duda en falsear el pasado con el fin de presentar sus engaños bajo la forma de «descubrimientos» sensacionales.

NEGRÍN SE DIRIGE A LA TROIKA SOVIÉTICA. UNA DECISIÓN ULTRA-RÁPIDA EN MOSCÚ

Ya hemos indicado que en Barcelona se sabía que el embajador Suritz había visto llegar el escenario de Munich por lo menos desde marzo y que acentuó tal percepción en julio. Los resultados no debieron de sorprender demasiado a Negrín. Maisky era hiper-crítico de la política británica y es improbable que no hubiese trasladado sus opiniones a Azcárate, con quien se veía con frecuencia. Este, a su vez, había estado insistiendo en que la actitud de Chamberlain ante la República era indisociable de la mantenida ante los problemas de la paz en Europa. Como Carley y Roberts han demostrado, la dirección soviética estaba a su vez inquieta y trataba de no quedar aislada. Con todo, la apuesta de Stalin por la seguridad colectiva no había perecido, aunque poco a poco cambiase de signo: lo que terminó siendo necesario para él fue una auténtica alianza con las democracias occidentales[1]. Sigue siendo especulativo hasta qué punto hubiera participado en una operación de salvación de Checoslovaquia, si Francia hubiese hecho honor a sus compromisos y le hubiera pedido que interviniese[2]. No extrañará que la decepción del dictador soviético, ocultada tras una máscara de impasibilidad e impenetrabilidad, fuese enorme. Es obvio que en la nomenclatura muchos vieron confirmados sus peores temores y que urgieron un giro hacia el aislamiento frente a un entorno hostil. Sin embargo, cambiar de estrategia de golpe y porrazo era difícil. El apoyo a la política de seguridad colectiva continuó, faute de mieux. Esto significa que, en la nueva situación, los parámetros en que se encuadraba la ayuda soviética a la República hubieron de variar. Lo que la había explicado antes, hasta Munich, ya no servía.

El mantenimiento del derrotero no pasó inadvertido para los británicos. Lord Chilton, al analizar el naufragio de Munich, no se llamó a engaño. Su informe del 18 de octubre se reproduce en el CD del apéndice (doc. 33[d33]). Laurence Collier, con su capacidad analítica habitual, identificó el dilema moscovita. Por un lado, al Kremlin le gustaría inhibirse de lo que pasaba fuera de las fronteras, pero se daba cuenta que era un lujo que podía permitirse incluso menos que antes. Es un aspecto duramente discutido en la literatura. Ello no obstante, pocas semanas más tarde, el jefe del EM del Ejército Rojo, B. M. Shaposhnikov, no dejó lugar a dudas de que los adversarios más peligrosos eran, en Europa, Alemania e Italia, y en Asia, el Japón. A corto plazo, el GRU tendió a acentuar más bien el riesgo japonés, pero pronto empezaron a llegar informes que predecían, correctamente, que tras los Sudetes iba a tocar el turno de Polonia y que Hitler estaba convencido de que ni Francia ni Inglaterra intervendrían para salvarla (Pozniakov, pp. 224ss). Respondían a la realidad. El problema era mantener la faz de póquer de la diplomacia soviética, sin abrir el menor resquicio a cualquier reconocimiento de debilidad. Litvinov, muchos de cuyos cuadros diplomáticos en el exterior se habían visto sustituidos por gente de confianza de la NKVD, continuó al frente del NKID. No cesó en sus esfuerzos, a pesar de todos los contratiempos, por seguir buscando algún tipo de acercamiento a las potencias occidentales (Roberts, p. 111). Stalin, sin embargo, sustituyó a Yezhov por Beria. El ejecutor operativo del terror no tardaría en morder a su vez el polvo.

En este contexto debemos insertar la última gran carta que quedaba a Negrín. Se sabe de ella desde hace muchos años, pero con interrogantes que podemos aclarar un tanto. A principios de noviembre de 1938 ordenó al general Hidalgo de Cisneros que fuese a Moscú a pedir ayuda. Le entregó sendos escritos para la poderosa troika con la que Marcelino Pascua había solido entrevistarse. La misión y sus resultados son archiconocidos en sus grandes rasgos. Muchos detalles, no. Y es en los detalles en donde, tópicamente, se esconden los diablillos.

A Stalin, Negrín se dirigió en español, con el fin de precisar —según dijo— hasta donde fuera posible los matices de su pensamiento. Las otras dos cartas las redactó en francés. Los tres escritos, que constituyen un conjunto documental de excepción, se reproducen en su totalidad en el CD del apéndice (doc. 34[d34]). En su carta a Stalin, (GRE, IV, entre pp. 328 y 329), el político canario dio muestras de ser mejor profeta que el temporal inquilino de Downing Street. ¿Es que Negrín pensaba racionalmente en tanto que Chamberlain no veía más allá de sus anteojeras? Negrín dudaba mucho que el verano de 1939 transcurriera sin que estallase un conflicto general, a no ser que las democracias se humillasen una vez más ante la agresividad de las potencias fascistas. Si se compara este diagnóstico con los que por la época hacía Chamberlain sobre el futuro político de Europa no es difícil observar la distancia sideral que separaba la predicción española y el mundo de Alicia en el país de las maravillas en que se mecía el altivo primer ministro. Si Negrín le criticó durísimamente, su lenguaje fue casi cortés en comparación con el empleado por Daladier en conversación con el embajador norteamericano William C. Bullitt para caracterizar a Chamberlain y, de pasada, al establishment conservador británico[3]. Ya anotó Zugazagoitia (p. 499) que Negrín había regresado de Ginebra «con un profundo resentimiento contra los políticos ingleses y franceses. Los considera muy inferiores a su cometido». Tenía razón.

La carta no ha merecido demasiados comentarios en la literatura. Es necesario conocer algo del trasfondo. En ella Negrín vertió, en su estilo directo y sin florituras, una gran cantidad de informaciones procedentes de las fuentes reservadas que manejaba. Llama la atención que tres cuartas partes las dedicara a la situación internacional. Ello estaba en consonancia con las informaciones que sobre la estrategia soviética hacia la República Pascua le había suministrado periódicamente. Les dio, eso sí, un toque propio y la realidad exterior la describió desde el prisma de los intereses republicanos. Para plasmar su visión de la política británica y francesa prefirió concentrarse en personalidades más bien que en tendencias. Este ángulo era adecuado para Francia. Quizá lo fuese menos con respecto al Reino Unido aunque meses antes también Maisky había empezado por analizar en términos de la psicología socio-política de Chamberlain la crisis que llevó a la defenestración de Eden. Negrín, por las razones que fuesen, prefirió no argumentar como hacía Azcárate en sus informes de fondo. En cualquier caso mencionó tres verdades rotundas: la importancia de los factores internos a la hora de explicar la política de Chamberlain (algo que no solía enfatizar la investigación tradicional), el temor cerval al comunismo y la admiración de los círculos capitalistas más reaccionarios hacia aquel gran domador de la izquierda alemana que se llamó Adolf Hitler. Obsérvese que no dudó en caracterizar a Chamberlain y a sus acólitos como los peores enemigos de la República. La hostilidad británica, uno de los leitmotivs de nuestro trabajo, es algo que conocía bien. Fue claro en afirmar que era muy poco lo que podría hacerse con el Gobierno de Londres.

Con respecto a Francia, Negrín advirtió una contradicción esencial: tenía un gran ejército pero no política exterior propia (Duroselle la caracterizo como la de una etapa de decadencia). Sus críticas a los políticos franceses fueron duras y, en general, correctas. Sus invectivas las reservó, lógicamente, para Daladier y Bonnet[4], pero también para Lebrun y Blum. Reconoció el valor de Herriot y con particular énfasis a un pérfido Anatole de Monzie, ministro de Obras Públicas, cuyo nombre no dice nada al lector de nuestros días. ¿Sabía Negrín que de Monzie estaba en contacto con políticos catalanes y franquistas y que preconizaba una salida de Cataluña de la lucha?, ¿qué deseaba que los catalanes llegasen a un acuerdo con Franco, aisladamente? Ante un agente franquista de Monzie se había declarado poco antes como el peor enemigo de Negrín en Francia. Albergaba ideas precisas sobre cómo deseaba que se organizara el Estado vencedor: no como una monarquía sino como una dictadura militar[5]. También tenía «un magnífico concepto del Generalísimo como gobernante y soldado». Es una muestra de cómo se contemplaba el futuro español en un sector del Gobierno francés. Negrín depositaba su confianza en el sentido patriótico del EM, en el que ciertamente existía preocupación ante las acometidas del Eje. Se permitió ofrecer una caracterización del sucesor de Coulondre como embajador en Moscú, Paul-Émile Naggiar[6]. Probablemente Negrín ignoraba que los soviéticos habían tratado vanamente de llegar a algún tipo de acuerdo a nivel de Estados Mayores. De aquí su recomendación a tal efecto.

Sus apreciaciones sobre las consecuencias de Munich eran correctas. Alemania iba a engullirse el área y la Pequeña Entente había pasado a mejor vida. Desde la óptica republicana de prevenir el futuro asalto nazi, Negrín comprendía que la única alternativa viable era una concertación de las democracias con la URSS (algo que coincidía con los planteamientos de Stalin y de la parte más realista del establishment británico, empezando por Churchill y varios ministros, alguno de los cuales había dimitido). Sus reflexiones sobre la situación internacional no eran ingenuas. En el caso más próximo al republicano, el de Francia, su argumentación se anticipó a la de uno de los decisores que estaban en el corazón mismo de todas las angustias francesas. Gamelin remedó a Negrín un mes más tarde, cuando afirmó que «toda la cuestión estriba en saber si Francia quiere renunciar o no a ser una gran potencia europea» (Doise y Vaïsse, p. 394). Negrín sabía que la concertación con los soviéticos era un tema difícil pero, naturalmente, no supo predecir hasta qué punto. Tampoco falló en su valoración de la postura de Roosevelt, que había ido modificándose a lo largo del conflicto[7]. Menos aún en que era difícil desconectar el conflicto español del panorama exterior.

La información que dio sobre los problemas interiores republicanos fue muchísimo más escasa pero no se recató de defender su política pragmática y del paso a paso[8]. Subrayó que aunque la situación interna había mejorado, todavía no contaba con fuerza suficiente. Era verdad. Aprovechó la ocasión para alabar al PCE: en él encontraba los mejores y más leales colaboradores, algo que el embajador de Francia había dicho a París hasta cansarse. Abordó dos temáticas imprescindibles: la situación de abastecimientos, que era dramática, y la del EP. En la primera se remitió a lo que ya había planteado Pascua en Moscú tres meses antes. Las estadísticas reproducidas en el CD de apéndice (doc. 31) hablan por sí solas. Respecto a la segunda indicó que Hidalgo de Cisneros proporcionaría informaciones complementarias. Como habían dicho tantos altos asesores soviéticos, pidió ayuda no a cuenta gotas sino de golpe. Subrayó la urgencia. Reconoció que aunque la producción industrial había mejorado en la zona republicana (lo cual no era demasiado exacto) era impensable intensificarla ya que las condiciones no lo permitían.

No puede en modo alguno afirmarse que el político canario pintara un cuadro en términos satisfactorios para los soviéticos, como le achaca Payne. De dónde extrae este autor la conclusión de que Negrín era consciente de que el «semipluralismo» republicano era inadecuado para los soviéticos se me escapa[9]. Negrín especificó las causas del encono contra los comunistas: influjos exteriores, propaganda enemiga, celos de otros partidos, manejos múltiples, etc. Ciertamente dejó de lado el proselitismo del PCE. ¡No iba a criticarlo en una carta a Stalin! En un párrafo, quizá porque temiera que de lo contrario no le hiciese demasiado caso, indicó que si las demandas que formulaba le satisfacían «será militarmente posible derrotar a los facciosos antes de fin de la primavera». Por lo demás, incluso en aquella hora durísima se abstuvo de hacer fáciles promesas. Indicó que la reconstrucción de España la harían los españoles mismos[10] (Franco había espejeado a los británicos que participarían en ella, pero también lo esperaba de los alemanes y se enganchó a estos), que existían grandes posibilidades y que para muchos españoles sería un honor colaborar en el futuro con la URSS, sin más precisiones. Esto último respondía a una realidad. Había muchos españoles agradecidos a la URSS por su ayuda, la única recibida, aunque fuese a cuentagotas. Payne deduce de lo que caracteriza de «extravagantes pretensiones» la conclusión de que la República victoriosa «seguiría siendo una firme colaboradora política y militar de la URSS en la Europea occidental» y que Negrín se comprometía a ello. Es leer algo que este no dijo e ignorar la política del cortejo a las democracias e incluso el intento fallido de aproximación al Reino Unido[11]. Por le demás, el distinguido profesor norteamericano no parece entender que cuando se pide material por muchos millones de dólares, sin medios para pagarlo, conviene mostrarse amable con el destinatario. Para compromisos, los de Franco: los que ya había asumido y los que iba a asumir[12]. ¿Encontró Bolloten, o ha encontrado Payne, alguno equivalente por el lado republicano?

La carta a Molotov, en francés, tenía otro tono. Sin duda Negrín conocería por Pascua algo de la personalidad del presidente del Consejo de Comisarios. Fue mucho más corta y más rotunda. Su propósito era formalizar el pedido de material de guerra. Se disculpó por un malentendido (ignoramos cuál) que había retrasado la reacción soviética a deseos republicanos expresados previamente. Quizá se tratase de una forma de salvar la cara. Negrín consideraba que la situación militar era relativamente satisfactoria pero que podía cambiar de un momento a otro, dada la afluencia masiva de material bélico alemán e italiano (lo cual era rigurosamente cierto y relativiza la afirmación que había hecho a Stalin). Había que compensarlo. No cabe argumentar, a lo Payne, que Negrín era superoptimista. Dijo, eso sí, que si se llegaba a la paz en España quizá la conflagración mundial que podía estallar en el verano de 1939 tal vez se evitase. Desde luego esta afirmación no era evidente, dado que Hitler estaba lanzado a un juego de expansión en el filo mismo de la navaja, pero Negrín podía pensar que acertaba con el núcleo de la estrategia soviética. También en esta carta se encuentra un tipo de mensaje parecido al que enviaba a Stalin pero Negrín no podía por menos de esgrimirlo ya que el pedido que solicitaba era masivo. Apuntó a un nervio sensible para Moscú: la catástrofe checoslovaca, un tema cuyas consecuencias estaban en el candelero en el Kremlin. Es más, también hizo un guiño hacia el resentimiento y los temores soviéticos respecto a un futuro —y renovado— «pacto a cuatro»: el de unas democracias que, incapaces de hacer frente al fascismo, se aliaran con él. Era una argumentación hábil porque realzaba el papel republicano como bastión de la lucha antifascista. En cualquier caso, para poder continuarla se necesitaba el apoyo soviético. Si no…

La carta a Vorochilov tocó a su vez otros registros. Era muy breve y contundente. No pintaba una situación brillante. Al contrario. Indicaba su precariedad: stocks de material y producción insuficientes, abundancia de recursos del enemigo, apoyo continuado de las potencias del Eje, peligro de retrasos, in resumen, Negrín narró a la troika soviética las cosas como eran, con unos toques de optimismo, indispensables pero mínimos. ¿Cuál hubiese sido la reacción moscovita si hubiese confesado que la República estaba a punto de verse sumida en la derrota? Negrín no tomó compromisos, salvo los que dictaban el agradecimiento y la mera cortesía. ¿Por qué los iba a tomar entonces si no lo había hecho antes?

El que la URSS hizo un esfuerzo a finales de 1938 para ayudar con un material cuantioso a la República no es nada nuevo. Aparte de que no pudo desconocerse porque una parte del enviado cayó en manos franquistas, la literatura se ocupó del tema desde fecha temprana. Además de Zugazagoitia, uno de los primeros historiadores que lo puso de relieve fue, que sepamos, Ramos-Oliveira (III, p. 357). Ello, no obstante, durante la guerra fría fue de buen tono negarla. Tan puntilloso en ciertos aspectos, Bolloten ignoró a dicho historiador, quizá porque su pedigrí socialista no le inspiraba demasiada confianza. También hizo caso omiso a Fischer, descalificado como prosoviético, quien dijo algo (p. 470) sobre los últimos suministros soviéticos a la República. Pero Fischer, y la historia canónica del PCE, tenían razón. Quien no la tenía era Bolloten[13].

Hidalgo de Cisneros, a quien Payne presenta como «jefe nominal» de las FARE[14], narró con algún detalle en sus memorias su segundo viaje a Moscú y ofreció más datos que en el primero, algo que, por supuesto, ignoran Radost et al. La literatura occidental y la historia canónica del PCE se han atenido a sus recuerdos[15]. Llama la atención, sin embargo, que no mencione para nada el viaje de Uribe a Moscú y que tuvo lugar pocos días antes. En el diario de Dimitrov (Bayerlein, p. 224, no en la edición de Banac), se recoge una conversación entre ambos el 14 de noviembre (también que por entonces Gerö estuvo en la capital soviética informando sobre la situación en España durante, al menos, tres días). Nada de ello lo advierte Payne[16]. El viaje de Uribe hace pensar si quizá Negrín preparase la llegada de Hidalgo. En sus memorias no publicadas, el exministro comunista no hizo, sin embargo, la menor referencia a tal desplazamiento[17].

Esto explicaría por qué Hidalgo llegó un poco más tarde a Moscú. Se presentó a Vorochilov el 27 de noviembre y le entregó las cartas de que era portador. También le rogó que hiciese llegar cuanto antes a sus destinatarios las de Stalin y Molotov. Argumentó convincentemente para que se acelerase lo más posible el estudio de las peticiones y se le diera cuanto antes una respuesta. Tenía prisa por volver. En España la situación era difícil. El EP estaba necesitado del armamento más imprescindible. No disponía de suficientes fusiles y batallones y regimientos enteros en el frente carecían de ellos. No había artillería ni tampoco proyectiles y el material de aviación era escaso y muy gastado. Según comunicó Vorochilov a Stalin y Molotov, Hidalgo le dijo textualmente:

Excepto Vdes., nadie vende nada. Eso sí, el dinero nos lo sacan unos u otros truhanes pero algo que equivalga a ese dinero no nos lo da nadie. Si por alguna razón Vdes. no están en condiciones de darnos todo lo que pedimos, les rogamos que nos presten su colaboración para obtener armamento en otros países.

Vorochilov prometió que dentro de unos días le daría la respuesta. A Stalin y Molotov les escribió que la consideraba imprescindible, en un sentido o en otro, con tal de que fuera lo más rápido posible[18]. Todo esto bastaría para destruir las tesis de quienes pretenden que los republicanos trataban de enmascarar a realidad. El pedido era enorme. Según las fotografías de los documentos reproducidos en GRE, IV (entre pp. 328 y 329) se refería a tres conceptos fundamentales: artillería y armamento ligero, tanques y material de aviación. En el primero se incluían 2027 piezas de artillería de diversos calibres, 400 000 fusiles, 6000 fusiles ametralladores, 4000 ametralladoras, 176 piezas del 37 para alindados, 18 cañones y 86 antiaéreos para la Marina, 24 baterías de costa, 100 Torpedos, 18 lanchas de varios tipos, 150 000 espoletas para artillería antiaérea y 300 000 disparos para artillería. En el segundo 50 tanques. En el tercero se reproducía el pedido que ya hemos mencionado en el capítulo duodécimo del 23 de junio y que se había revisado el 2 de septiembre. Se modificó adecuadamente por lo que en su forma final incluyó 200 aviones del tipo «mosca» más 6 para entrenamiento, 60 «chatos», 90 «katiuskas», 6 de transporte tipo «Douglas», 31 aviones de caza I-17 o más modernos, 20 de gran bombardeo utilizables de noche y 15 aviones para entrenamiento avanzado. Se pedía que los cazas y bombarderos tuvieran los depósitos de combustible protegidos y que los motones fuesen aptos para vuelos de gran altura. Los repuestos serían los habituales, con 100 hélices para el motor M-100 y 60 de estos últimos[19].

No hay por qué dudar de la descripción general que Hidalgo de Cisneros hizo de la reacción de Stalin (pp. 545s)[20]. Sin amedrentarse por la enormidad del pedido, al día siguiente de la visita a Vorochilov le dio personalmente una respuesta favorable. Es difícil pensar que a Stalin no se le hubiera preparado algún apunte sobre la situación en España, por desgracia no localizado También es evidente que hubo de transcurrir algún tiempo para que los servicios del RKKA estudiaran cómo poner en práctica la decisión. Lo que importa es destacar que en tal ocasión, en las postrimerías de la República, no hubo dilaciones por parte soviética. Lo que Stalin no había consentido a lo largo de los doce meses anteriores, se llevó a cabo en dos semanas. Es un fenómeno sorprendente que no se ha destacado en la literatura sobre la política soviética del período[21]. Tampoco se detienen en ello los historiadores que siempre han subrayado que Stalin no quiso nunca correr el menor riesgo externo y que por ello mantuvo los suministros a la República a un nivel bajo.

No hemos encontrado documentación que ilustre las razones de Stalin, lo cual no significa que no exista. Los historiadores rusos tienen aquí otro desafío. Sin evidencia empírica, no queda sino especular. Se me ocurren tres posibles motivos. El primero es que, en contra de lo que se ha afirmado habitualmente, Stalin no se había desentendido de la búsqueda de algún tipo de actuación contra el Tercer Reich. Si ya había movilizado tropas al acercarse el punto culminante de la crisis de Munich y se había sentido profundamente disgustado con el resultado, la ayuda a la República mostraría que su disposición a oponerse al expansionismo nazi seguía siendo válida[22]. El segundo es que no deseaba aislarse del núcleo duro de los asuntos europeos, en el que desde el punto de vista soviético la guerra civil seguía figurando prominentemente, aunque la República estuviese en vías de desahucio por las democracias. Por último, las circunstancias internacionales habían cambiado. Una primera versión del temido «pacto a cuatro» ya se había materializado. No era posible ocultarse en segunda línea. La ayuda renovada indicaba un apunte del comienzo de cambio de las bases que hasta entonces habían sustentado la política de seguridad soviética y que desembocaría en la búsqueda directa de una alianza con las potencias democráticas. Esta no afloraría claramente hasta meses después, en 1939.

Naturalmente, soy consciente de que tales especulaciones chocan con un amplio sector de la historiografía pero es preciso explicar el renovado apoyo a la República, rápido y en gran escala, una vez que la tesis del «abandonismo» ha quedado desacreditada, algo que el mismo Payne se ha visto obligado a reconocer[23]. La idea de que Stalin perseguía el mantenimiento de una guerra de dilación en la península, como han dicho algunos, no me parece corresponder a los hechos. Tampoco la noción, que han afirmado otros, de que fuera igualmente ilusoria la confianza de Negrín y Azaña en llegar a un final razonable de la contienda aunque por vías muy diferentes. El primero tenía bazas que podían traducirse en la consecución de apoyo material básico para continuarla. El segundo, no.

MENTIRAS SOBRE NEGRÍN

La base documental utilizada hasta ahora se conoce, en su mayor parte, desde hace tiempo. No pretendemos haber descubierto el huevo de Colón. Por eso conviene llamar la atención sobre lo que podría ser un hallazgo sensacional. El que debería latir tras la muy reciente afirmación de César Vidal (2006b, p. 420) al referirse a una entrevista celebrada, del 16 al 19 de noviembre de entre los generales Rojo y Matallana[24]:

… justo en la época en que Negrín llegaba a un acuerdo con la URSS para implantar una dictadura sometida a Stalin al final de la guerra.

Nos apresuramos a señalar que no se ofrece la menor prueba. Vidal no se refiere a la carta a Stalin, que ignora, lo cual es de por sí un fallo imperdonable. Tampoco fue ni remotamente nada similar a un «acuerdo». Por supuesto, es posible que nuestra capacidad de análisis epistemológico, hermenéutico o semiótico dé para mucho menos que la de tan esforzado defensor de los mitos franquistas. Con el fin de pasar revista a la gama de posibilidades abordaremos los documentos soviéticos de por aquella fecha que se relacionan con España y de los que tenemos noticia. Un acuerdo de tamaña significación y de consecuencias potencialmente tan dramáticas es difícil que no hubiese dejado algún rastro.

El primer documento se refiere a un balance preparado en el NKID para remitir al Soviet Supremo, que Vidal naturalmente desconoce. Se trata de uno de los habituales análisis trimestrales sobre los acontecimientos políticos interiores y exteriores en la España republicana. Hemos podido consultar borrador que el 4 de noviembre se transmitió a Marchenko para que lo comentara. Tal y como los autores las veían desde Moscú, las actuaciones políticas en el plano interior y exterior del Gobierno Negrín se habían orientado hacia el fortalecimiento de la organización para resistir la intervención fascista y hacia la defensa de los legítimos derechos de la República en sus relaciones con otros países. No parece que esto fuese demasiado inexacto. A largo plazo el objetivo estribaba en derrotar a los sublevados y conseguir la salida de las fuerzas alemanas e italianas.

En el plano interior los esfuerzos se habían decantado en fortalecer el poder estatal, en poner en pie de guerra la economía para atender a las necesidades de la defensa, en mantener el abastecimiento del EP, en la movilización de los escasos recursos alimenticios, en reforzar los mandos militares y en poder desempeñar un papel satisfactorio en los frentes. Los esfuerzos se habían desarrollado en un entorno sobre el que impactaban las intrigas de todo tipo de adversarios (espías, saboteadores, «organizaciones fascistas-trotskistas»), los capituladores, los estados de ánimo locales, las tendencias separatistas de parte de los nacionalistas catalanes y el trabajo subversivo de algunos grupos anarquistas. Ayguadé e Irujo habían actuado de frenos al reforzamiento del orden republicano y a la elevación de la capacidad combativa del EP. Con la remodelación gubernamental de agosto se había logrado una mayor cohesión. Negrín había recibido el apoyo incondicional del PCE, del PSUC, de las JJSS, de la UGT y de la dirección del PSOE. Entre los republicanos burgueses había habido vacilaciones pero no se habían decidido a oponerse. Los sindicatos anarco-sindicalistas también apoyaron, en ocasiones en contra de la opinión de un sector de la FAI.

El NKID destacó la continuación de la colaboración PCE/PSOE (la separación se produjo después). El Comité de Enlace había creado una comisión de conflictos para resolver los problemas que se presentaran. Una carta conjunta, firmada por José Díaz y Ramón Lamoneda, dirigida a todas las organizaciones locales, recomendaba una cooperación más estrecha. Frente a ello, la oposición al Gobierno, «relacionada de una u otra manera con grupos reaccionarios de Inglaterra y Francia y con los conspiradores fascistas y anarco-fascistas», carecía de una base de masas. A pesar de todas las artimañas, en Moscú se detectaba que la influencia del Gobierno Negrín había aumentado considerablemente en el pueblo y en el EP (una versión demasiado optimista).

En el plano exterior, el informe destacó el seguidismo francés de la política británica y el que un tribunal negase la devolución del oro depositado en Mont-de-Marsan. En lo que se refería a la actitud de las potencias del Eje, subrayaba, con razón, que seguían abasteciendo a Franco con material bélico y efectivos. Abultaba, eso sí, las dimensiones de los contingentes: entre 20 y 30 000 personas en el caso alemán y entre 80 y 100 000 en el italiano, cuando en realidad las cifras oscilaban en torno a los 6000 en el primero y en torno a los 40 000 en el segundo.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el NKID consideró que transcurrían «en una atmósfera de comprensión mutua, de solidaridad de la URSS con el pueblo español y de ayuda moral a la España republicana». Sólo Moscú apoyaba enérgicamente al Gobierno en sus exigencias de que se restablecieran las reglas normales del derecho internacional en el tráfico con España. De no haber sido por la piratería fascista en el Mediterráneo y el sabotaje anglo-francés, los flujos comerciales (en los que se englobaban, pero no se identificaban, los de naturaleza militar) hubieran aumentado considerablemente[25]. Es obvio que el NKID pintó una imagen que no desfavorecía a la República. No sabemos si este tipo de información, complementada con la adicional que ofreciera Marchenko, estaba o no en la mesa de Stalin cuando decidió aceptar las peticiones de Negrín. Pero ¡qué casualidad!, no hay la menor referencia a acuerdos bilaterales. Naturalmente, ello podría explicarse por razón del destinatario. Incluso en la URSS de Stalin, el Soviet Supremo podría no carecer de infiltrados. Así, pues, recurriremos a las comunicaciones que llegaban de Barcelona por los canales, a prueba de «pinchazos», del NKID.

Ignoramos cuántos fueran los telegramas de Marchenko que se elevaran a Stalin. Algunos llegaron a su mesa. Todos contenían informaciones de la más alta importancia sobre las interioridades de la escena política republicana. Se referían a:

– las tendencias separatistas;

– escaramuzas internas;

– la posición de Negrín;

– el caso de Rojo;

– la situación militar.

Marchenko se había informado de las fuertes discusiones en la reunión del Consejo de Ministros del 17 de noviembre. En ella, Azaña se deslindó nítidamente de los partidarios de la capitulación. Acusó a Salvador de Madariaga y a otros políticos refugiados en París de participar en intrigas y atacó incluso a su amigo Marcelino Domingo. Con gran vehemencia se pronunció en contra de los separatistas catalanes y, en particular, de ERC llegando a afirmar que prefería la victoria del fascismo antes que la desmembración de España. Al parecer, le había producido una gran impresión la declaración de expresidente de las Cortes catalanas, Joan Casanova, que testimoniaba de la existencia de serias intrigas en contra de la República[26]. Companys, por su parte, que de nuevo había amenazado con dimitir, había aconsejado al ministro José Moix que también lo hiciera, con el fin de mostrar ante el mundo que Cataluña no apoyaba al Gobierno Negrín. Por otro lado, no había podido firmarse un acuerdo entre el PSUC y ERC, elaborado por Comorera y Tarradellas y acordado con Companys. Se trataba de un proyecto que, si bien débilmente, se refería al apoyo al Gobierno central pero que contenía una serie de puntos que iban indirectamente en su contra. Para colmo de males, habían llegado noticias, que merecían crédito, de que Comorera y un amigo suyo, cuyo nombre no mencionaremos, habían sacado de contrabando tres toneladas de azafrán, producto muy valioso. Las habían vendido por cinco millones de francos a un precio considerablemente inferior al normal. Los socialistas se abalanzaron sobre el rumor. Todo ello colocaba en una posición muy incómoda a la dirección del PSUC así como a los mandos del PCE que, indudablemente, no conocían tal fraude.

El cese de un comisario del frente de Madrid provocó tensiones entre socialistas y comunistas. Los ataques hechos al PCE eran, dijeron estos últimos, absolutamente injustificados. El cese lo habían decidido el comisario general el republicano Ossorio y Tafall, y el ministro de Defensa. En tales discusiones se advertía, señaló Marchenko, una quiebra de la disciplina socialista. Quizá para recomponerla había habido grandes discusiones respecto a una posible remodelación gubernamental. Se había pensado en atraerse a Besteiro nombrándolo ministro de Estado. Álvarez del Vayo pasaría a Defensa o iría como embajador a Washington. Marchenko sabía que Negrín estaba disconforme con parte de la dirección del PSOE. En una conversación con Uribe, que fue probablemente la fuente de información, Negrín se había referido a la misma en términos despectivos. No era, sin embargo, algo nuevo ya que Negrín, por las razones que fuese, había utilizado tal tono en una de sus comparecencias ante las disminuidas Cortes. Zugazagoitia lo destacó y se asombró ante su falta de mano izquierda.

El caso de Rojo presenta un interés particular. El general se había quejado a Negrín diciéndole que algunos socialistas habían esparcido chismes sobre él, afirmando que había sido falangista. También confesó que deseaba determinarse políticamente. Insinuó, al parecer, que estaba dispuesto a ingresar en el PCE. Negrín respondió inmediatamente que no debía hacerlo y le pidió que anduviera con extremo cuidado, ya que «yo no puedo tener un jefe del EMC que sea comunista[27]». Por si las moscas, Negrín informó de tal conversación a Uribe. Naturalmente, Rojo no tenía la menor vocación comunista. Entrar en el PCE en noviembre de 1938 tampoco era una bicoca y menos para él. Entendemos que su caso es representativo de lo que para numerosos militares profesionales republicanos debió de ser uno de los motivos de atracción del PCE: su compromiso con la lucha en defensa de la causa común.

Marchenko informó a Moscú que, según todos los datos, el enemigo se preparaba para avanzar en Cataluña en fecha próxima[28]. Ello podía crear una situación muy grave. El EP todavía no se había repuesto del desgaste del Ebro y estaba mal armado. Algunas divisiones no tenían sino entre un 35-40 por 100 de la dotación reglamentaria de fusiles y ametralladoras y de la artillería era mejor no hablar. Por último, subrayó que había visitado al ministro de Hacienda y Economía, Méndez Aspe, quien le había confesado la grave situación en que se encontraban las finanzas y que ya no había recursos con los cuales atender al pago de los futuros suministros soviéticos[29]. No vemos en este tipo de informaciones la menor referencia a lo que habría debido ser el punto estrella de la época: ese acuerdo para el futuro al que alude Vidal.

Naturalmente está la vía de la Comintern. Ahora bien, en la fundamental obra de Elorza/Bizcarrondo tampoco figura ninguna referencia al presunto acuerdo y Vidal no menciona tan seminal trabajo, lo cual no deja bien paradas sus dotes de «historiador». Queda otra alternativa: el informe de Erno Gerö, uno de los representantes de la IC en Cataluña desde los primeros momentos de la guerra y que, ¡oh casualidad!, sí cita (2006b, pp. 382s)[30]. No contiene, sin embargo, la clave de la explicación. Llegó a la mesa de Stalin y de otros miembros del Buró Político el 4 de diciembre. Se lo remitió Dimitrov, quien quizá lo pidiera tras hablar con Gerö en Moscú pocas semanas antes. Sus conclusiones coincidían, según escribió, con el punto de vista del PCE. No dijo que se tratase del de Negrín, como parece insinuar Vidal.

Gerö entendía que la República se enfrentaba a una situación límite. Se avecinaban nuevos suministros italianos a Franco que preludiaban una ofensiva militar. Era cierto. Se estrechaba el cerco diplomático que impulsaba el Reino Unido. También era cierto. Se intensificaba la actividad disolvente de los enemigos del Frente Popular (en los que, en la mejor tradición de los funcionarios de la IC, metía a los «trotskistas», caballeristas y anarquistas). El único punto fuerte lo constituía el EP, que había mejorado y cuantitativamente era superior al franquista. Gerö no puso en primer lugar la cuestión de la dotación de material, aunque sí reconoció la superioridad de la aviación enemiga (en proporción de 5 a 1) y el desgaste de la artillería republicana. Pintó un ejército en el que la combinación PCE/PSUC controlaba los puestos de mando, en particular en los Ejércitos del Ebro y del Este, lo que era exacto; les seguían los anarquistas y relegaba a los socialistas al último plano. La moral no parecía mala, aunque abundaban síntomas inquietantes. Cargó las tintas sobre el estado de la Armada (carencia de mando único, predominio anarquista, composición del cuerpo de oficiales, sabotaje del enemigo, debilidad comunista) y en los fallos estructurales de la industria de guerra.

En el plano político, Gerö reconoció una mayor estabilidad en el Gobierno pero criticó a Negrín por incurrir en numerosas dilaciones y aplazar decisiones importantes. Recomendaba a Moscú que era necesario centrarse en reforzar su sostenibilidad, por ejemplo con la reincorporación de representantes del PNV (!)[31] y la entrada de alguno de ERC. El Frente Popular no estaba lo suficientemente activo, aunque el PSOE se había consolidado. Gerö reservó sus más aceradas críticas para los caballeristas (en vías de transformación «trotskista», anticomunistas, antisoviéticos, capitulantes y antigubernamentales), que a su vez se aproximaban a los prietistas. Esto último era cierto. Los anarquistas recibieron menos. Los buenos estaban aglutinados en torno a la CNT. Los aventureros, en torno a la FAI. Entre los republicanos burgueses predominaba el cansancio. El PCE proseguía su expansión, aunque una gama considerable de miembros del CC no estaba a la altura de los problemas. Había que reorganizar el Buró Político, muchos de cuyos miembros no podían prestar suficiente atención a sus responsabilidades por causa de otras ocupaciones, generalmente en el EP. Había que intensificar la presencia en Madrid (prueba de que la capital se había olvidado y que el autor ignoraba lo que estaba ya cociéndose en la misma). En el PSUC el problema de liderazgo era incluso más agudo. Ambos partidos habían crecido exponencialmente y la organización no seguía. Daba en la diana en algunas de sus observaciones: se extendía la opinión de que los trabajadores extranjeros no ayudaban lo suficiente al pueblo español y que no era posible esperar una contribución activa de los mismos. Añadió, pero sin entrar en detalles, «por otra parte es necesario admitir que la ayuda que se ha prestado hasta ahora es insuficiente»[32]. Como buen comunista reclamaba una acción de masas en el exterior para cortar los planes de Hitler-Mussolini-Chamberlain y Daladier para ahogar a la República. De nuevo el fantasma del «pacto a cuatro».

Dado que el informe puede consultarse fácilmente en su totalidad en Radosh et al., no haremos una crítica pormenorizada a las conclusiones que de él extrae Vidal. La pregunta clave es: ¿dónde encuentra tal autor pruebas del pretendido acuerdo Stalin-Negrín? Nosotros afirmamos, aquí y ahora, no sólo que no existió sino que sería imposible argumentar que los datos que sobre la España republicana se acumulasen sobre la mesa de Stalin y sus colegas de troika fuesen excesivamente positivos. Pintaban un cuadro de querellas internas, de disociación partidista con respecto a la dirección suprema de la política y de la guerra, de tensiones separatistas, de pobreza militar y de carencia de recursos financieros. Que se informara a Moscú de que destacados elementos comunistas no dudaran en defraudar a la República, fuese o no cierto, era todo un síntoma.

NUEVOS SUMINISTROS SOVIÉTICOS: LOS ÚLTIMOS

En comparación con estos datos, y más allá de todas posibles especulaciones sobre el impacto en Stalin de los anteriores informes, a veces contradictorios, lo que sí cabe documentar es que en el corto lapso de tiempo de dos semanas los servicios del RKKA identificaron lo que la URSS podía suministrar de entrada. Empecemos con el material de artillería: 120 antitanques del año 1932; 40 obuses ingleses; 20 obuses de 122 mm; 17 cañones ingleses del 127; 14 cañones japoneses del 107; 60 cañones franceses del 76; 40 antiaéreos del año 1931 y 180 cañones para tanques. También figuraban 15 lanchas torpederas y 30 torpedos. Obsérvese la presencia de material de origen no soviético. Desgraciadamente no sabemos de qué tipo se trataba ni tampoco si ello se debía a la dificultad de allegar a corto plazo material propio. Ciertamente los antitanques y antiaéreos eran modernos. En lo que se refiere al material ligero cabe mencionar 1000 ametralladoras del 7,62 y 2000 fusiles ametralladores del mismo calibre con 100 000 cartuchos. (En municiones para artillería contabilizaron casi 1,4 millones de diversos tipos y calibres que no detallaremos amén de 1350 toneladas de pólvora para los distintos proyectiles). Se previeron 40 tanques T-26 con 25 motores y 30 cajas de cambio de repuesto, amén de 5 cañones de 45 mm con cierre eléctrico. Entre el material de aviación figuraban:

| SB | 50 |

| I-16 | 70 |

| I-15 | 30 |

| ENB-4 | 6 |

| P-10 | 18 |

a los que habría que añadir 140 hélices, 80 motores, 40 chasis I-16 y una gran variedad de piezas de recambio para los motores M-25A y M-100[33].

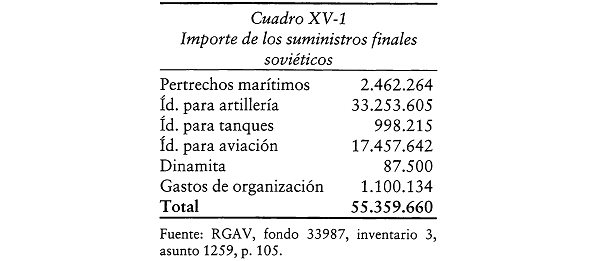

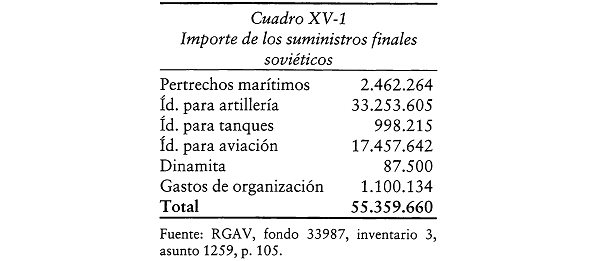

Todo ello ascendía a un total de 55,4 millones de dólares, cuyo desglose fue el siguiente:

Lo que no está claro es cómo se pensó en Moscú que los españoles podrían pagar tales suministros. La afirmación de Hidalgo de Cisneros (p. 548) de que al día siguiente de entrevistarse con Stalin fue a ver al comisario para el Comercio Exterior, Anastas Mikoyan, y que este le concedió de buenas a primeras un préstamo de algo más de cien millones de dólares no la he visto documentada. Quizá fuera así, pero chocaría con la experiencia por la que había pasado Pascua en la negociación del crédito de marzo. Se aproxima más a la reacción rápida con respecto al segundo, cuya formalización ulterior quedó en manos de Marchenko y Negrín. He aquí otro desafío para los historiadores rusos. Quizá lo que Hidalgo firmase fuera un compromiso de compra[34]. Llama la atención, no obstante, que el importe establecido quince días más tarde por el Ejército Rojo coincida casi con el del segundo crédito, firmado en Barcelona poco después. ¿Se pensaría que pudiera servir para atender al pago de los envíos?

La ayuda soviética se centró, naturalmente, en el aspecto material pero una vez que Stalin dio la luz verde quedó abierto el camino para continuar el apoyo personal, si bien limitado. El 7 de diciembre de 1938 un general, el komdiv Orlov, nuevo adjunto al jefe del GRU (ignoramos lo que había ocurrido a Guendin), elevó a Vorochilov un resumen de lo que se había hecho en este campo en los últimos cinco meses y lo que se preveía hacer. Se habían repatriado a 200 personas cuyos viajes, dietas, viáticos, uniformes, condecoraciones, etc. ascendían a un millón de rublos. En el mismo lapso de tiempo se habían enviado a España 63. En lo que se refiere a pilotos y soldados republicanos regresaron 194 y fueron a la URSS 144. Para el mes de diciembre se preveía la vuelta a España de 50 pilotos, finalizados ya sus estudios, y la llegada de 75 personas. En el caso de asesores soviéticos se pensaba enviar a la República 50 más. Se habían generado gastos por un importe de 1,6 millones de rublos para atender el envío de suministros y devengado algo más de 1,1 millones relacionados con las variaciones de las rutas, las motonaves, las entradas y salidas en puertos y la permanencia en estos. A ello habría que añadir otros 1,55 millones en la preparación y envío de material. Vorochilov se apresuró a solicitar la aprobación de Stalin de los gastos totales de la operación para el segundo semestre de 1938 que alcanzarían algo más de 7 millones de rublos y 25 200 dólares (RGAV: fondo 33987, inventario 3, asunto 1081, pp. 70-75). Una parte de los gastos sería cubierta por los pagos españoles, cargados al importe de los suministros bélicos. El resto se les sometería calculándolo a precios internacionales.

Las prisas condujeron a algunos errores. Así, por ejemplo, el 8 de enero de 1939 el subsecretario de Aviación, Carlos Núñez Maza, informó a Negrín de que no eran necesarios los seis aviones para escuela y tres partidas de bombas; en otras («el repuesto») lo que los rusos anunciaron equivalía al 10 por 100 de lo pedido hacía nueve meses pero ya no se precisaba el resto, que había podido adquirirse en otros países o producirse en España; el número de hélices para los «moscas» y el de motores para cazas, de bombas de gasolina y magnetos resolvía el problema de momento pero habría que completarlo porque, de lo contrario, resurgiría en breve plazo. En consecuencia. Núñez Maza se pronunció por un pedido adicional de 200 hélices pan «moscas», 200 motores M-25B, 100 bombas de gasolina, 200 magnetos y 100 carburadores, por un total de casi 1,5 millones de dólares. Cabía prescindir, por el contrario, de bombas incendiarias.

Estas se habían enviado a España en el vapor Winnipeg que llegó a Francia el 15 de enero de 1939. Se trataba de 26 000 unidades (1000 de 50 kg 5000 de 2,5 y 20 000 bombas E-1). Del volumen de pertrechos que Núñez Maza había pedido se habían despachado ya 60 hélices M-25, 20 motores M-25B, 30 bombas de gasolina, 50 magnetos y 50 carburadores. Cabía enviar más a lo largo del primer trimestre, según indicó el 21 de enero el comandante mayor Penchevski (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunte 1259, p. 17). Esto suponía que sobre la marcha debieron hacerse arreglos, Tal hipótesis es correcta y la versión de Hidalgo de Cisneros que tanto disgusta a Payne puede contrastarse en este punto. Con él y con su esposa. Constancia de la Mora, viajó el coronel de Aviación Manuel Arnal, ingeniero, como asesor técnico. Arnal se quedó en Moscú y se desplazó a Murmansk para supervisar la carga de los barcos[35]. Estas afirmaciones de Hidalgo, en las que no repara Payne, son exactas. En su informe, Núñez Maza señaló que Arnal, secretario general de la Subsecretaría, había recibido instrucciones de permanecer en la URSS durante un mes o mes y medio, el tiempo que se calculaba indispensable para la preparación y embarque del material. Sin duda, las FARE no pensaban en un colapso súbito. Arnal debía sentar las bases para mantener desde Moscú relaciones continuas con las autoridades soviéticas por lo que su acreditación era imprescindible. Negrín dio luz verde y Núñez Maza gestionó con el coronel Sapunov el que Arnal pudiera continuar la misión de Hidalgo de Cisneros. El ruso aceptó inmediatamente (AJNP).

Que Stalin deseaba reforzar la resistencia republicana se advierte de las decisiones adoptadas el 26 de enero de 1939 por la IC (Banac, pp. 93s). Se instruyó a Thorez para que influyera sobre Herriot y otras figuras destacadas de la política y de los medios de comunicación franceses para que el Gobierno Daladier no cejara en su ayuda, indirecta, a los republicanos. Se le dije además que enviara una delegación del PCF a Cataluña para que ayudaran al PCE a contrarrestar las tendencias a la claudicación dentro del Frente Popular y se hizo hincapié en la necesidad de reforzar la campaña de propaganda a favor de la República, sobre todo en Estados Unidos.

No hemos podido reconstruir a nuestra satisfacción el ritmo de envíos que implicó la decisión de Stalin. Zugazagoitia escribe (pp. 509s) que se esperaban con impaciencia. Los servicios de inteligencia registraban el copioso y modernísimo material de guerra que recibía Franco. Tras el comienzo de la ofensiva franquista la situación se puso al rojo vivo pero el soviético «no acaba de llegar» (ibid., p. 513). Era inútil el heroísmo «como elemento de victoria, cuando se carece del material adecuado para administrarlo»[36]. Un íntimo de Prieto, Víctor Salazar, pensaba que llegaría a tiempo. El 14 de enero telefoneó a Barcelona y el 15 de madrugada lo confirmó por telegrama a Negrín: el primer barco llegaría por la noche o al día siguiente (AJNP). «Todo el complicado aparato de transitarios, transportistas, ferroviarios, receptores, etc. etc., estaban a punto para hacer, por primera vez, un trabajo velocísimo». Pero aun así, mientras Franco avanzaba, se carecía de noticias concretas. Negrín confiaba (Zugazagoitia, pp. 515, 517). En realidad, todo hace pensar que la habitualmente lenta maquinaria soviético-francesa fue, en aquella ocasión, bastante rápida. Pero el avance de Franco, «gracias principalmente a la riqueza y abundancia del material» que se ponía en juego, fue más rápido aún. Haría falta recibir los pedidos con urgencia y en grandes cantidades (Zugazagoitia a Pascua, 15 de enero de 1939: AHN, AP, 2/6). Siguiendo las instrucciones de Dimitrov, el PCF se movilizó. Dutilleul pidió a Pascua que apoyara ante Léger una gestión que ya habían hecho con el fin de que se cedieran a la República urgentemente 150 ametralladoras especiales y solucionar una situación apurada. ¡A tales extremos se había llegado! Pascua la hizo de inmediato e informó a Negrín (AJNP). Por desgracia, no están bien documentados los escollos o las dificultades que aparecieron. Muchos tuvieron que ver con la actitud francesa.

Pascua se había convertido en el embajador más importante de toda la red republicana. Si no lograba desmantelar los obstáculos, el resultado del combate no dejaría lugar a dudas. Fue en aquellos momentos cuando la decisión de mantenerle en París a pesar de todas las presiones contra él reveló su acierto[37]. La víspera del día en el que el primer barco soviético descargó en Barcelona, las comunicaciones de Zugazagoitia adquirieron un tono desesperado:

El enemigo está progresando … Nuestros soldados parecen desmoralizados, justamente por la superioridad de elementos del adversario, que los abruma a cañonazos y bombardeo. Estamos evacuando los archivos y oficinas … Le escribo un poco bajo de tono. He perdido la confianza en que Francia reaccione con energía y nos ayude a resolver la situación. Y no esperando eso, ignoro qué es que se puede esperar. ¿Material? Entra, en efecto, pero nuestra gente está cansada, fatigada y un poco falta de fe. Quiere acabar. Me lo explico. Las pruebas son demasiado duras y excesivamente largas. Don Juan [Negrín] parece firme, pero la procesión debe andarle por dentro…

Al día siguiente se declaró el estado de guerra en todo el territorio republicano. Los suministros iniciales se repartieron a marchas forzadas. Barcelona se evacuó y el 25 de enero Zugazagoitia reiteró a Pascua, desde Figueras, que «todas las esperanzas están puestas en su trabajo. Temo a las eternas condicionales … Esto nuestro parece fallado y para sentencia. A menos, naturalmente, que ahí le den a Vd. lo que pida, cosa bastante poco probable». (CD doc. 43[d43]). Esto permite pensar que Pascua no sólo solicitaba el arrumbe de los obstáculos que entorpecieran el paso de los suministros soviéticos sino también ayuda directa. Innecesario es subrayar que el caos se extendía a marchas forzadas y que, en tales condiciones, el Gobierno francés no ayudó. Si: no lo había hecho antes, menos lo iba a hacer entonces. De golpe y porrazo el aparato estatal, y en parte militar, republicano se descompuso, como muestran las memorias de Cordón. A la luz de la correspondencia de Zugazagoitia a Pascua se comprende el lamento que Negrín no dejó de plasmar en una de sus posteriores cartas a Prieto:

En Cataluña tuve que arrastrar la fatal combinación de un funesto ambiente que periódicamente rebrotaba gracias a los sempiternos malandrines embaucadores del pueblo, con un desgaste de material bélico no reparado, porque las previsiones de abastecimiento fallaron gracias a la política del señor Bonnet. Vencidas las dificultades tras grandes esfuerzos y a última hora, no lo fueron con tiempo bastante para evitar la derrota catalana (Epistolario, p. 46).

Negrín no mentía. Mientras estaba aguardando la llegada de los primeros suministros soviéticos, había recurrido de nuevo a Francia. El 6 de enero no sólo se entrevistó con Marchenko, como veremos en el próximo capítulo, sino también con Morel. Por su conducto solicitó a Daladier el envío urgente de 2000 ametralladoras y 100 000 fusiles (Bahamonde/Cervera, p. 297). Morel le informó que, en su opinión, Daladier haría lo que pudiese (AJNP). En ello reveló toda su delicadeza. Según Du Réau (p. 334) no había logrado entrevistarse con él y hubo hacerlo con el nuevo embajador Henry. Obsérvese que, en todo caso, se trataba no de material sofisticado, sino de piezas básicas. Tal era el grado de desabastecimiento del EP[38]. Negrín cursó igualmente instrucciones a Pascua para que apoyara la gestión. Cuando escribió a Prieto es difícil que no recordara alguna de las reacciones francesas que recibió de Pascua quien se entrevistó el 16 de enero con Georges Mandel, ministro de Colonias, y Paul Reynaud, de Finanzas. La atmósfera la describió al día siguiente en una carta reproducida en el CD del apéndice (doc. 42[d42])[39].

En un primer intento, Pascua no consiguió hablar con Daladier (e ignoramos si llegó a hacerlo). En cualquier caso, las impresiones no fueron demasiado halagüeñas. Los dos ministros expresaron reservas, se hicieron eco de desavenencias en el seno del Gobierno, destacaron la pusilanimidad de Daladier y Mandel, en particular, aludió a la influencia deletérea de Bonnet. Pascua agradeció a Reynaud la autorización de un seguro de crédito para la exportación de 40 000 toneladas de harina, un gesto raro en aquellos momentos. Reynaud confesó que estaba coartado en sus movimientos pero que haría todo lo posible. Pascua, ya preparado, le solicitó que permitieran el tránsito por la frontera de unos cincuenta vagones con armamento, en vez de utilizar el tráfico marítimo (Reynaud aceptó) y le advirtió que Negrín estaría dispuesto a continuar la lucha en tanto en cuanto quedara una aldea libre en España (AJNP). El Gobierno francés, sin embargo, dijo un poco después Léger a Pascua, tenía que ir con cuidado, habida cuenta de la atmósfera política. Daladier no se atrevió a actuar. Si no lo había hecho antes, cuando la posición republicana era más sólida, menos tentado estaría de hacerlo en enero, cuando su propio ministro de Exteriores estaba en plena luna de miel con los alemanes. Incluso los británicos llegaron a alarmarse (Lacroix-Riz, pp. 455-462).

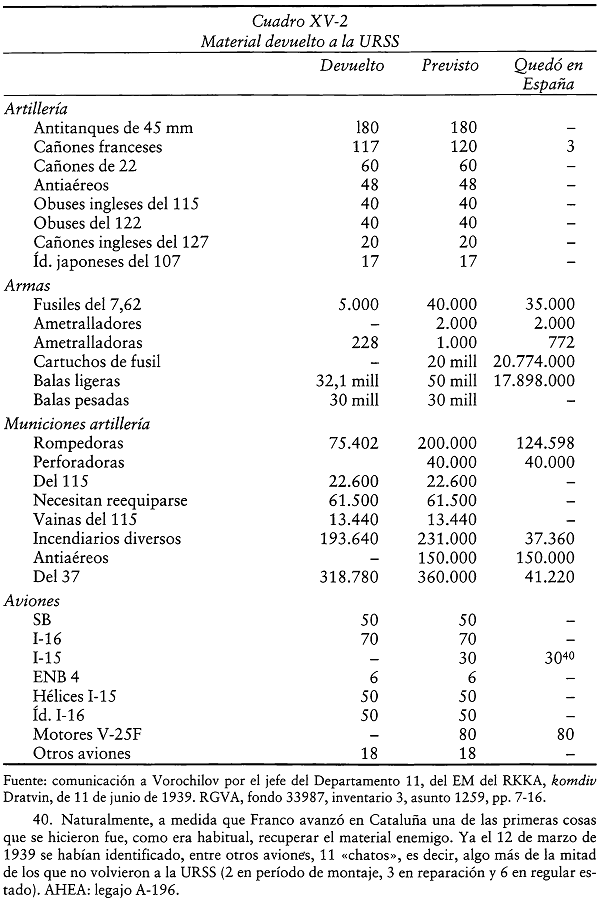

Gracias a la documentación conservada en los archivos moscovitas es posible determinar, de forma indirecta, el material que pasó, el que quedó en España (y cayó en gran medida en manos de Franco) y lo que regresó a los arsenales del RKKA. Es un tema harto controvertido y no aspiramos a decir, en este menos que en ningún otro aspecto, la última palabra. Las rúbricas más importantes se detallan en el cuadro XV-2.

Como es fácil colegir, sólo 30 aviones I-15 y unas cuantas piezas de artillería quedaron en España de entre los materiales de mayor significación[41]. El cuadro anterior permite también incidir con datos más precisos en las controversias que afloran en la literatura sobre las dimensiones de la última ayuda soviética a la República. Así, por ejemplo, se observa que en Moscú no se había previsto enviar más de 30 «chatos», como ocurrió, y no los 90 o 93 que ha mencionado Abellán (p. 14). Si bien no se indica en el cuadro anterior, la masa que NO regresó a la URSS se componía de armamento ligero, municiones, piezas de recambio para los motores de aviación y municionamiento y otros equipos. Su valor se elevó a 6 274 051 dólares, es decir, en torno al 11 por 100 del importe de los envíos efectuados. Sería muy deseable colmar las lagunas de información que aún subsisten pero sólo será posible con un análisis más detallado de la documentación soviética.

La ambigua actitud francesa obedecía a causas y desgarros endógenos pero era también, en parte, consecuencia de la británica. A principios de enero, Ciano había hecho saber a Londres y a Berlín que en el caso de que el Gobierno Daladier ayudase a la República, saltaría por los aires la política de «no intervención». Los italianos estaban dispuestos a enviar divisiones regulares y harían la guerra a Francia en tierras españolas (Ciano, p. 235). En esta atmósfera Chamberlain y Halifax fueron a Roma del 11 al 14 de enero y se toparon con un dúo petulante. Ciano les encontró temerosos del rearme alemán y nada dispuestos a batirse. Su impresión es que se achantarían (ibid., pp. 238s). En tales condiciones, los dos paladines del apaciguamiento se abstuvieron de poner ninguna carne en el asador. Si no lo habían hecho antes, ¿por qué lo harían entonces? En cuanto se marcharon Ciano convocó al embajador británico y amenazó con enviar a España treinta batallones (Avilés Farré, p. 179). Que los franceses dejaran pasar una parte de los envíos soviéticos puede considerarse hoy como un mini-éxito republicano, aunque notoriamente insuficiente.

Las cartas de Negrín a la troika, la misión de Hidalgo de Cisneros y las gestiones subsiguientes de Arnal respondían no sólo a la necesidad imperiosa de prepararse para las futuras ofensivas de Franco. Fueron el contrapeso imprescindible a la ayuda que, prácticamente sin solución de continuidad, había recibido Franco de sus protectores fascistas, tema que ni Bolloten ni el profesor Payne parecen considerar digno de mención. En comparación con lo que había hecho Mussolini por Franco, la ayuda soviética no sólo llegó demasiado tarde. Es que apenas si estaba en el mismo diapasón. En los tres primeros meses de 1939 los alemanes, por ejemplo, enviaron la friolera de un centenar de aviones modernos a Franco (36 Me-Bf 109, 36 He 111, 13 He 112, 8 Hs 126 y 6 Fi 156), amén de 8 He 59, 3 Ar 95 y 2 He 115 (Manrique García/Molina Franco, p. 498). A ellos habría que añadir los italianos, que no hemos visto identificados. En unos momentos en que los republicanos se desfondaban, todos estos refuerzos no venían nada mal. Daban cuenta de que el apoyo nazi-fascista no declinaba y debieron subir aún más la ya elevada moral de victoria franquista.

Sí se conocen desde hace tiempo las expediciones italianas de hombres y material a lo largo de 1938 y hasta el final de la guerra. Se reproducen en el CD del apéndice (doc. 37)[42]. En tal período Mussolini envió, cuando mínimo, la friolera de 65 000 toneladas de material bélico. Que no se trataba de una fruslería lo demuestra el hecho que superó el tonelaje de suministros que Stalin remitió a los chinos poco más o menos en el mismo período. Y dado que es verosímil que en aquellas toneladas no se computaran los aviones, que podían llegar a España en vuelo directo, parece claro que el empeño del Duce a favor de Franco y su causa debió de ser muy superior al soviético en una operación que había sido lanzada, en solitario, por Stalin mismo. No cabe minusvalorar de ninguna forma las aportaciones italianas[43].

De las estadísticas se desprenden varias conclusiones de no escasa significación. Ante todo, y la más importante, estriba en el claro acompasamiento de los envíos fascistas a las necesidades de la guerra que Franco seguía. Los meses en que llegaron más barcos (once en cada ocasión) fueron julio (de cara al Ebro), noviembre (de cara a Cataluña) y enero (de cara a la persecución final), flanqueados por expediciones mensuales de cuatro y, una vez, de cinco. En los dos últimos meses del conflicto se registraron siete y seis respectivamente. Fue un ritmo febril que, naturalmente, no sólo benefició al CTV sino al ejército franquista en su conjunto. Le permitió reponer pérdidas y desgastes y, sobre todo, le proporcionaría gran confianza en la proximidad de la victoria. Es axiomático que cuando se tiene material en abundancia, disminuyen las penas. Mussolini no abandonó jamás a su protegido, ni con material ni con soldados. No conozco la obra de ningún historiador profranquista que se haya detenido en tales incómodos hechos, que hemos ampliado hacia atrás merced a nuevas estadísticas divulgadas por Rapalino. Con ello se ha cubierto casi en su totalidad el período que abarca esta obra[44].

Menos interés tiene lo que los italianos dijeran a los ingleses, que es lo que suele figurar de forma prominente en la literatura. Chamberlain o bien se dejó engañar o, más probablemente, prefirió cerrar no un ojo sino los dos. Los servicios de inteligencia británicos y el Foreign Office nunca ignoraron el choque entre demagogia barata y la dura realidad. Muy rápidamente notaron que Mussolini se había atenido a los términos del acuerdo anglo-italiano al principio, pero que en junio ya empezó a cambiar. La oferta de retirar 10 000 «voluntarios» (que para los fascistas constituían «la mitad de las fuerzas italianas en España») era insuficiente, pero habría que aceptarla como el cumplimiento de la condición para que entrase en vigor el acuerdo (así ocurrió)[45]. De aquí que no nos detengamos en los juegos malabares anglo-italianos que configuraron los escarceos diplomáticos en la escena post-Munich. Es más, como es obvio, Mussolini no actuó solo. A su ayuda hay que añadir la que Franco recibía de Hitler y que, precisamente, se acentuó en este período, algo que no suelen subrayar los historiadores profranquistas, bastante tacaños con lo documentable cuando no casa con sus preconcepciones ideológicas.

MENTIRAS SOBRE FRANCO Y LOS ALEMANES

Uno de los últimos ejemplos que han llegado a mi atención (quizá haya otros) es la sedicente «historia» militar de la guerra que ganó Franco (Vidal, 2006b). El lector buscará vanamente en ella referencias a la dinámica de los suministros alemanes. Tampoco encontrará mucha información sobre las manifestaciones de la permanente dependencia franquista con respecto al Tercer Reich, que no dejó de tener importantes consecuencias políticas. Se trata, sin embargo, de un tema suficientemente conocido y sobre el cual existe una amplia literatura que utiliza como punto de partida los documentos de la Wilhelmstrasse, publicados a mitad del siglo pasado. La más moderna se basa también, claro está, en los no publicados. Mi limitada experiencia me hace pensar que no cabe esperar de muchos historiadores profranquistas que se desplacen a Bonn (hoy a Berlín) o a Freiburg para consultar estos últimos. Por consiguiente mi análisis y mi crítica se basarán, en este punto concreto, en los documentos conocidos y en las obras de referencia debidas a Merkes y Abendroth, que tampoco son precisamente de anteayer. Para no cansar al lector me concentraré en las aportaciones de dos grandes adalides académicos: los profesores Luis Suárez y Ricardo de la Cierva. A pesar de que no merece la pena detenernos en autores menores, haremos una excepción con e: tan mentado Vidal dado lo reciente de sus afirmaciones.

No se trata en modo alguno de un enfoque gratuito. Es obligado contraponer, aunque sea con brevedad, la ayuda recibida por Franco por un lado y las angustias republicanas por otro ante la común necesidad de apoyo exterior. El núcleo de la cuestión es muy simple: Franco ni pudo ni quiso prescindir de la ayuda italiana y alemana (si bien Mussolini no le sometió a la misma presión que Hitler). En lo que se refiere a la aportación del Tercer Reich e punto de partida fue que, con el enrarecimiento del clima europeo en torno al Anschluss, los suministros germanos se habían debilitado e incluso la temible Legión Cóndor no había recibido los repuestos que necesitaba. En ADAP (doc. 604) una nota del 11 de junio de 1938 recoge que desde el mes de marzo no se le habían enviado refuerzos, ni en aviones ni en artillería. Lo que tenía se había desgastado tras un empleo intensivo. En aviación de caza, por ejemplo, de 30 aparatos sólo podían emplearse 16. En otros casos eran completamente inutilizables. Existían tres posibilidades: reducir la Cóndor, completarla o retirarla. La primera aniquilaría su valor como unidad integrada. La tercera planteaba cuestiones tanto militares como políticas y de prestigio. No aminoraría su impacto la posibilidad española de quedarse con el material usado, ya que no podía repararse con los medios propios. Es decir, no parece que desde el punto de vista alemán se pensara que la España de Franco hubiese ya reconvertido hasta tal punto la tan cacareada base industrial que había arrebatado a la República. En Berlín se preguntaron, además, lo que harían los italianos. La respuesta fue clara: el Duce no estaba dispuesto a marcharse. En cuatro días se decidió, pues, que era mejor que la Cóndor se mantuviera a los niveles adecuados, que es lo que ya había solicitado Franco (ibid., docs. 610, 613). Su fortalecimiento significaba un sacrificio para el Tercer Reich en aquellos momentos de tensión internacional, lo cual produjo retrasos.

Los soldados y diplomáticos alemanes continuaron apoyando las peticiones franquistas e incluso Bernhardt, metido hasta el cuello en las tensas discusiones mineras, se mezcló, en su caso dirigiéndose en agosto al mismo Göring. Franco necesitaba con urgencia artillería, motores de aviación, municiones (ibid., doc. 651). Más tarde, el 25 de septiembre el propio Generalísimo dijo a Bernhardt que la carencia de suministros tendría consecuencias devastadoras (ibid., 665). No exageraba. En la batalla del Ebro la Cóndor estuvo disminuida. Para colmo, el Caudillo se encontraba completamente a oscuras con respecto a las intenciones de Hitler de cara a la crisis checoslovaca. Sus embajadores en Berlín y Roma no llegaban con facilidad a los centros de decisión. Los escalones inferiores de la Wilhelmstrasse se preocuparon, eso sí, de responder a sus inquietudes: no se esperaba que estallara el conflicto y tampoco parecía aconsejable que Franco declarase su actitud neutral hacia unas potencias que, en la propia percepción franquista, eran enemigas del Tercer Reich. Pero Franco no se fio y, por si las moscas, el 27 de septiembre se proclamó como tal, no de forma abierta sino de manera confidencial ante los Gobiernos de Londres y París. Los alemanes se enfadaron, no tanto porque lo hiciera —se comprendía que no tenía margen de maniobra— sino porque les informó demasiado tarde y no con la suficiente amplitud acerca de los contactos que había sostenido con franceses e ingleses y en los que habría evocado la posibilidad de internar a la Cóndor. Más adelante Berlín se enteró de que esto último no respondía a la realidad (ibid., doc. 704). El lector quizá no sepa que tanto los componentes del CTV como los alemanes estaban considerados formalmente como parte integrante de las «tropas nacionales» a todos los efectos (ibid., doc. 666[46]). Un internamiento era una medida durísima y, para los dictadores fascistas, inaceptable.

Abendroth ha demostrado que Gómez-Jordana no tuvo inconveniente en esgrimir varios «camelos» ante los alemanes, entre ellos el que la declaración de neutralidad provino esencialmente de los franceses y británicos (ibid., doc. 70), quizá para aliviar el enfado. Cuando Franco se entrevistó el 13 de diciembre con el nuevo comandante en jefe de la Legión, el ya general Wolfram von Richthofen, no tuvo inconveniente en aludir a los momentos de congoja e impotencia por los que había atravesado y que explicaban su declaración. Es importante destacar algo que ya mencionó Merkes (pp. 327s). Según el diario de von Richthofen, el Generalísimo describió detalladamente su impotencia ante las medidas militares que pudieran tomar las democracias en unos momentos en que apenas si le quedaba pólvora para mes y medio y reiteró su deseo de orientarse hacia el Tercer Reich en lo económico en cuanto terminara la guerra (¿lo sospecharían los británicos?). Más tarde, en enero de 1939 escribió prolijamente a Hitler para que no quedase rencor.

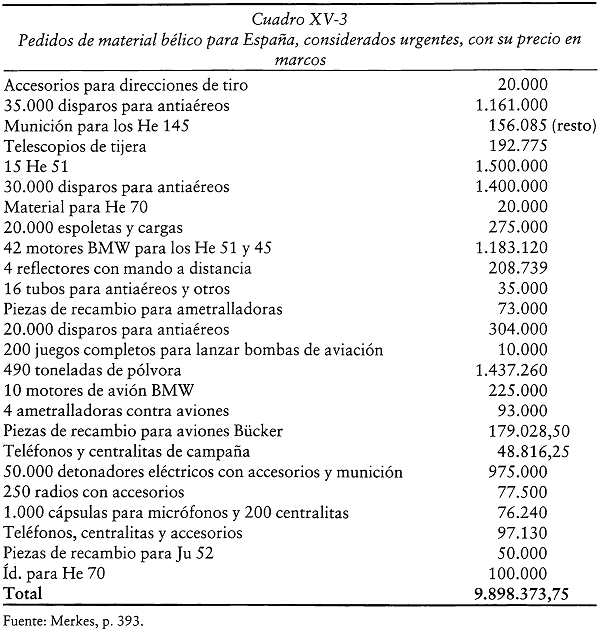

Hacía meses que Franco se sentía feliz. Nada más liquidada la crisis de Munich, a Gómez-Jordana le faltó tiempo para insistir en el envío de nuevos suministros. Aparte del material destinado a la Cóndor, Franco había solicitado, entre otras cosas, 50 000 fusiles, 1500 ametralladoras ligeras y 500 pesadas, un centenar de piezas de artillería del 7,5 y grandes cantidades de pólvora y explosivos (ibid., doc. 685). No era un pedido de las dimensiones del republicano pero tampoco debió de ser una fruslería. Se añadía a otros que los servicios germanos habían caracterizado de urgentes y cuyo volumen y costo, según comunicó el Ministerio de Economía al de Finanzas el 17 de agosto de 1938 con el fin de que habilitase los créditos correspondientes, se recogen en el cuadro XV-3. Son datos que se conocen desde hace casi cuarenta años pero que no he visto reproducidos en la literatura profranquista.

Obsérvese la amplia gama de productos que tales pedidos, urgentes, comprendían. No sólo se trataba de grandes elementos esenciales para una guerra que ya era moderna (aviones y accesorios) sino de suministros sin los cuales sufrirían las operaciones militares. Muestran el tipo de dependencias que la contienda había ido imponiendo a Franco en cuanto a fuentes de aprovisionamiento extranjeras. ¿Quién sino el Eje iba a proporcionárselos? Es más, cabe establecer la hipótesis de que todos ellos se enviaron pues cuando Franco identificó el pedido urgentísimo a que ya hemos hecho referencia no aludió a ellos para nada, salvo a la pólvora. Y aun aquí podría pensarse que se trataba de un nuevo pedido.

En la Wilhelmstrasse hubo un movimiento lógico a satisfacer estos últimos deseos. La guerra iba bien y la victoria estaba fuera de toda duda. Además, Franco había prometido meter en cintura a los «rojos» (ibid., 674). No existían problemas en cuanto a artillería y fusiles, pero las ametralladoras representaban la producción de un mes y retrasarían el rearme del Tercer Reich en un arma sensible. En lo que se refiere a la Cóndor, ya habían decidido, de acuerdo con los italianos, volver a los niveles habituales, es decir, de antes de marzo de 1938 (ibid., docs. 681 y 686). A finales de octubre, Franco repitió sus demandas a Canaris y le dijo que cotejaba dos posibilidades para continuar la ofensiva: contra Cataluña o contra Levante pero que necesitaba material (ibid., doc. 687). Von Richthofen propuso triplicar el número de aparatos alemanes pero Hitler, esta vez, declinó (ibid., docs. 695 y 697).

Sería negar la evidencia, conocida desde mitad del pasado siglo, afirmar que los deseos de Franco no están documentados. Pues bien, si el lector se molesta en echar un vistazo a la magna obra del profesor Suárez (por ejemplo, de las páginas 638 a 665) buscará vanamente la menor referencia a lo aquí expuesto. Tal silencio, en alguien que escribe (p. 641) que «un historiador tiene que atenerse a los hechos», no carece de cierto morbo. Es, en cualquier caso, un silencio compartido. Tampoco en el profesor de la Cierva (1986, 1996) encontrará nada el curioso lector. Eso sí, en su hoy por hoy última obra sobre la guerra civil (2003, p. 1057) no falta una alusión a que Franco ganó la batalla del Ebro «sin recibir ninguno de los suministros pedidos a Alemania desde el final de la ofensiva aragonesa».

Este tipo de afirmaciones categóricas sirve para ocultar o enmascarar el fenómeno general de la dependencia franquista del Tercer Reich. Para contrarrestarlas nada mejor que desempolvar datos que la terca historiografía proclive a los vencedores se ha empeñado en ignorar. En el CD del apéndice (doc. 39[d39]) hemos tomado, de la seminal obra de Merkes, un cuadro en el que se relacionan las expediciones marítimas desde el Tercer Reich a la España franquista a lo largo de la guerra civil. Para destacar con claridad el mensaje implícito en tales fríos datos estadísticos lo hemos dividido en dos períodos. Uno corresponde al primer año de guerra (desde el último día de julio de 1936 a mitad de julio de 1937). El segundo se extiende hasta el final. Obsérvense las cadencias e intensidad de las expediciones del primer período. Si, al principio, fueron equivalentes a un barco por semana (agosto), rápidamente aumentaron a barco y medio (septiembre) y a dos barcos (octubre). Se dispararon en flecha coincidiendo con el embarque de la Cóndor: nada menos que 26 expediciones en noviembre de 1936. En diciembre se volvió a un ritmo más pausado que duró hasta el reforzamiento y modernización de la Legión: 11 expediciones en febrero de 1937. Ello refleja la creciente expansión a la que ya hemos aludido y dejó paso a un cierto compás de espera, que no duró demasiado (tres meses).

En julio de 1937 volvió a aumentar la cadencia de envíos. Hubo una pequeña inflexión y, coincidiendo con la campaña del Norte, el ritmo se situó a un nivel de barco por semana durante tres meses, cadencia que con suaves bajadas esporádicas se mantuvo en febrero, abril, junio y julio. Esto significa que incluso durante la época en que se densificaban los nubarrones en Europa, el ritmo no decayó. Es más, en agosto, durante la primera fase de la batalla del Ebro, aumentó considerablemente. Tras Munich hubo un ligero bajón para reanudarse con más fuerza en diciembre de 1938, sin duda de cara a la preparación de la futura nueva ofensiva y resuelto el problema de las cesiones mineras. El ritmo equivalente a una expedición por semana recomenzó de cara a la avanzada final. La última partió el 29 de marzo de 1939.

Quedan, pues, demostradas inequívocamente la regularidad e intensidad de las aportaciones nazis al esfuerzo bélico franquista. Es muy verosímil que la carga de los buques que participaron en tales expediciones fuera sobre todo de material de guerra. Aunque, por desgracia, no se sabe el peso de la que transportaron muchos de entre ellos, las estadísticas reseñadas ofrecen dos cifras que son dignas de consideración. En el primer período, incontestablemente el más importante por cuanto que en él, Franco no disponía todavía de las bases materiales que le dio la conquista del Norte y que fue cuando la ayuda soviética a la República resultó más intensa, recibió no menos de 32 000 toneladas. En el segundo obtuvo, por lo menos, en torno a las 47 500. En total, unas 80 000 toneladas. Unidas a las 65 000 mínimas, ya indicadas, por parte italiana para el año 1938, es evidente que el orgulloso Caudillo se benefició de un chorro importantísimo de ayuda foránea, principalmente de material bélico. Insistimos en que trabajamos con datos que obran desde hace años en el dominio público pero que, quizá por ignorancia culpable, no hemos visto reflejados en la literatura profranquista existente, ni siquiera la más moderna (incluido Payne, 2008). Los cuadros estadísticos reproducidos en el CD del apéndice (docs. 37 y 39) muestran que, sin contar las expediciones que a partir de diciembre de 1936 transportaron el grueso de lo que sería el CTV, durante la guerra Franco recibió no menos de 177 (95 italianas y 82 alemanas). Esto equivale a un ritmo superior a una expedición semanal, si se computan 132 semanas (agosto de 1936 a marzo de 1939) de intervención nazi-fascista.

El tema de los suministros es importante porque, en ocasiones, se distorsiona violentamente a favor de uno u otro bando. Incluso es posible leer en un librito de popularización sobre la Rusia de Stalin (Evans, p. 116) que los soviéticos enviaron a la República en torno a 10 000 aviones en tanto que a Franco los italianos sólo remitieron 660 y los alemanes 600. Tras denunciar tales silencios y omisiones, recordaremos que en los primeros días de noviembre de 1938, Hitler decidió por fin dar seguimiento a las peticiones de Franco. Eso sí, el 7 de noviembre los alemanes ligaron dos «cosillas» cuya presentación se dejó al buen saber de von Stohrer: convenía resolver las dificultades que durante un año largo los españoles habían interpuesto contra la plena adquisición por parte alemana de toda una serie de propiedades mineras; también convenía que se reconociera una parte de los gastos que hasta entonces había ocasionado al Tercer Reich la ayuda a Franco (ADAP, doc. 691). El Caudillo ni se inmutó y aceptó inmediatamente el día 10 (ibid., doc. 692). No se le olvidó decir que lo de la deuda era una mera cuestión formal. Si los alemanes llegaron a creerle, se llevarían una amarga sorpresa. La cuestión se dilató hasta 1944 y nunca se resolvió del todo contractualmente. Las minas fueron otra cosa. Autorizar que la inversión alemana pasara del 40 al 60 por 100, o más, en el capital de las empresas afectadas debió de ser una pequeña fruslería para el eminente soldado que había querido ocupar cuanto antes la huerta de Valencia en vez de yugular a la República cuando estaba de rodillas. Tan pronto como se vio con la espalda en la pared debió pensar de nuevo que las penas con armas son menos, que la victoria bien valía una misa y que lo importante era ganar. Suponemos, por otro lado, que Munich habría aumentado su admiración hacia el Führer y su desprecio a las decadentes democracias. Es este quid pro quo, penoso sin duda para quienes durante tanto tiempo habían pugnado para poner freno a las apetencias alemanas, lo que suele distorsionarse en gran parte de la literatura profranquista, a pesar de que está documentado minuciosamente. Digamos en su honor que Suárez (p. 665) no ignora que Franco se plegó a las presiones[47]. En cambio, de la Cierva, en una extraña fijación (2003, p. 965) impermeable a todo tipo de contrastación documental, afirma que Franco «resultó claramente vencedor». Vidal (2006b, pp. 380 y 574) tampoco se queda corto y afirma con rotundidad:

El impasse militar estaba a punto de concluir. Franco volvió a recibir material alemán y, en contra de lo señalado ocasionalmente, no fue al coste elevadísimo de conceder más derechos mineros a Alemania y de avenirse a sufragar los gastos de la Legión Cóndor…