Negrín, alma de la resistencia

A ALGUNOS LECTORES les parecerá especulativo el que Franco hubiera podido acortar la guerra. No es especulativo que Negrín aprovechó el respiro de la mejor forma posible. Aunque contaba con cartas marcadas, al concentrar el poder político y militar en sus manos pudo jugarlas al máximo. Convirtió al general Vicente Rojo en su asesor áulico y le transmitió la mayor responsabilidad posible, algo que se criticó por parte soviética. No tuvo en Álvarez del Vayo a un nuevo Metternich que, como dijo en alguna ocasión, no buscaba pero sí a un ejecutor bastante leal. Sobre el EP y ciertas relaciones exteriores privilegiadas reposó la estrategia de resistencia negrinista. No ha concitado demasiados entusiasmos y sí numerosas críticas. El trágico final amparó un inmenso ajuste de cuentas entre los vencidos. Más tarde, se reinterpretó según las conveniencias de la guerra fría. En el espacio a nuestra disposición no continuaremos aplicando la metodología seguida hasta el momento. Sí podemos centrar la atención en aspectos que siguen suscitando profundas controversias. Gracias a los trabajos de historiadores no prejuzgados como Ángel Bahamonde, Marta Bizcarrondo, Gabriel Cardona, Javier Cervera, Antonio Elorza, Helen Graham, Gabriel Jackson, Ricardo Miralles, Enrique Moradiellos y Paul Preston, entre otros, ha ido abriéndose paso lo que implicó que sobre el catedrático de Fisiología recayese el peso de la resistencia republicana.

NEGRÍN Y EL PCE

Las primeras actuaciones de Negrín se centraron en el Ministerio de Defensa Nacional, en el EP y en la subida de la moral. Es un tema bien estudiado. No sabemos si la valoración que hizo a Marchenko de la gestión de Prieto respondía o no a sus propias convicciones. En lo que a él mismo se refiere, señaló Morel, habría que inclinarse ante su esfuerzo. Pronto se advirtieron los resultados: la policía detenía a los desertores, los partidos políticos intensificaron el reclutamiento, una amplia gama de órdenes draconianas mantuvieron la disciplina en el frente, los no combatientes se dedicaron a fortalecer las líneas de repliegue y, en general, un nuevo espíritu galvanizó a las tropas (DDF, IX, doc. 168). Es obvio que encontró en los comunistas sus principales apoyos y que promovió, conscientemente, a valores seguros de entre los mismos como mandos superiores. Esta política ha sido muy criticada[1], incluso por el propio Zugazagoitia (SECC, p. 287). En esa línea, otro de los generales republicanos, Juan Perea Capulino, no tardó en pergeñar unas memorias tremendas en las que Negrín y el PCE son ennegrecidos como los culpables de la derrota. Según Perea, sólo dos políticos civiles pudieron, de haberlo querido, cambiar el curso de los acontecimientos. El primero fue Prieto, pero nunca creyó en la Victoria. El segundo, Negrín, que sí creía en ella, pero cuya «equivocación más lamentable fue la de haber puesto su confianza en el poder y en la lealtad de los dirigentes del partido comunista, cuya fortaleza como su lealtad fueron la más grande mentira de la guerra» (p. 43)[2]. Estas críticas palidecen, no obstante, en comparación con las aseveraciones hechas por Prieto, quien acusó a Negrín de querer «asegurar el predominio» del PCE (Epistolario, p. 23).

Es cierto que dicha estrategia alentó en último término tendencias escisionistas en el PSOE. En su haber puede afirmarse que sentó las bases, si bien frágiles políticamente, para continuar la contienda y superar el trauma de la división del territorio. Aunque Negrín no dejó nada escrito sobre sus intenciones sobre esta política en aquellos momentos, podemos intuirlas, en parte por lo que dijo, en parte por lo que escribió más tarde a la troika soviética y finalmente por su férrea convicción de que en Europa estallaría un conflicto en el cual la República debería participar del lado de las democracias.

En cualquier caso, lo que es curioso es que la crítica que se hizo y se hace a Negrín (que ya Vázquez Ocaña, pp. 132s, empezó a refutar) no se haya visto acompañada por lo que hubiera debido ser su correlato: la identificación de alternativas viables. Negrín intentó alguna a través de una diplomacia soterrada (que Prieto conocía puesto que aflora en las cartas que recibió y que figuran en el Epistolario, pero se abstuvo de entrar al trapo). Para Negrín, quien nunca se equivocó de enemigo, los comunistas no constituían un peligro para la República. El peligro lo representaban Franco y sus valedores fascistas. Fue complaciente, incluso en demasía, con aquellos en la medida en que eran disciplinados y eficaces para sostener el esfuerzo de guerra. Se lo dijo con toda claridad, por ejemplo, al embajador francés[3]. Los autores que ven en la llegada a las cúspides del mando operativo a militares comunistas, ya fuesen profesionales (Cordón, Ciutat, Galán) o de milicias (Líster, Modesto, Tagüeña, Vega), como si fueran transmisores de una presunta estrategia estalinista de aherrojamiento de la República, se dejan llevar por preconcepciones ideológicas o no han calado en la documentación relevante de la época[4]. Ignoran la presencia de profesionales no comunistas en puestos significativos y olvidan a un Azaña que siempre llamó la atención sobre la diferencia entre la URSS y el PCE y que era consciente de que Stalin no seguía tal estrategia. Añadiremos que, de haberla seguido, Stalin no se hubiera comportado como se comportó ante las múltiples peticiones de ayuda que iban llegándole. Tampoco hubiera mantenido los flujos de suministros a niveles tan bajos. ¿Cómo iba a establecerse en España una república popular avant la lettre si los comunistas, junto con las demás variopintas fuerzas republicanas, perdían la contienda? Embarrancado en China, que absorbía más y más recursos, y por otras razones internas (entre las cuales las inmensas purgas de la época no eran las menores) y externas (en un clima europeo enrarecido y en el que su estrategia sobre el reforzamiento de la seguridad colectiva podía venirse abajo) continuó sin sobrepasar la «segunda línea de defensa» de la República. Ahora bien, tal y como pensaban Malinovski y Togliatti, entre los no comunistas creció la irritación ante el proselitismo del PCE. Esto abrió grietas en las que se enquistó un potencial de rencor que salió a la superficie tan pronto como, en febrero de 1939, tras nuevos reveses militares y la dimisión de Azaña, la constitucionalidad y legitimidad del Gobierno Negrín se vieron puestas en entredicho.

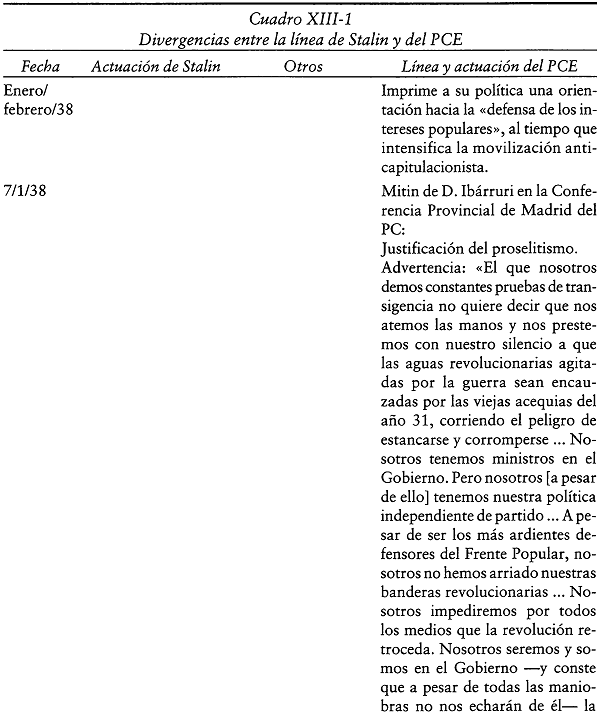

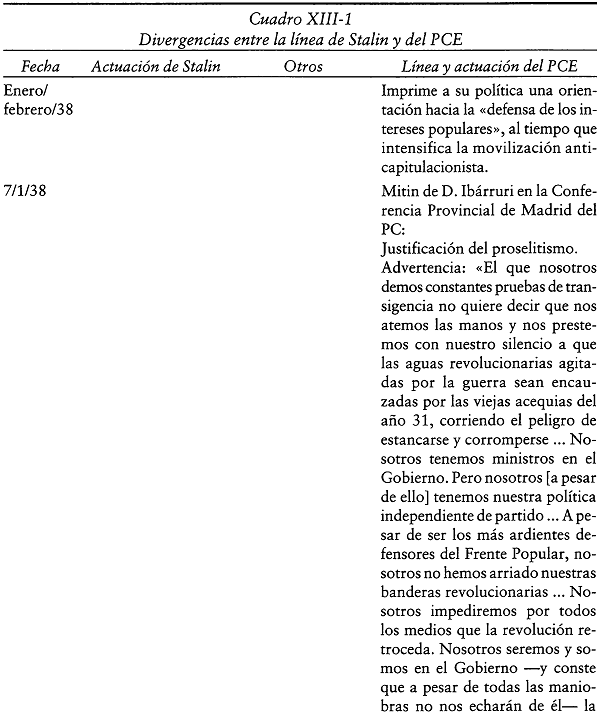

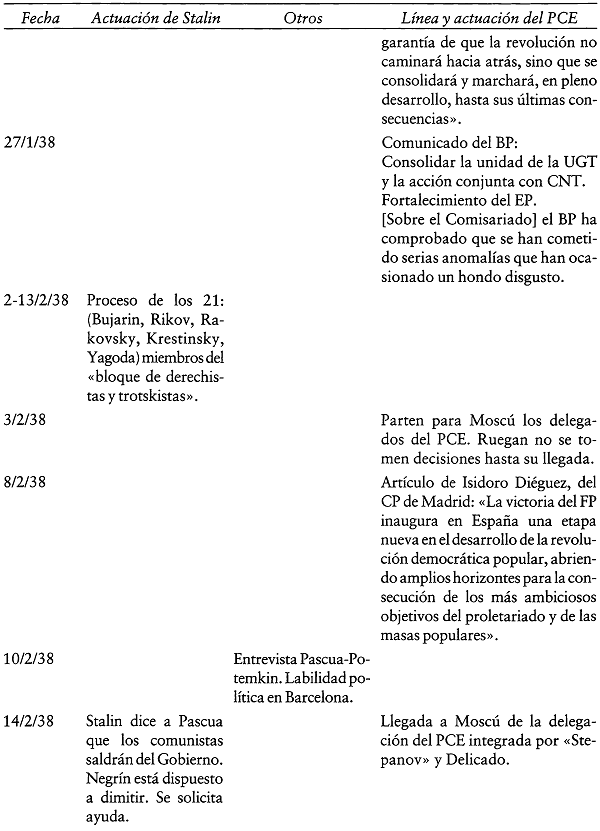

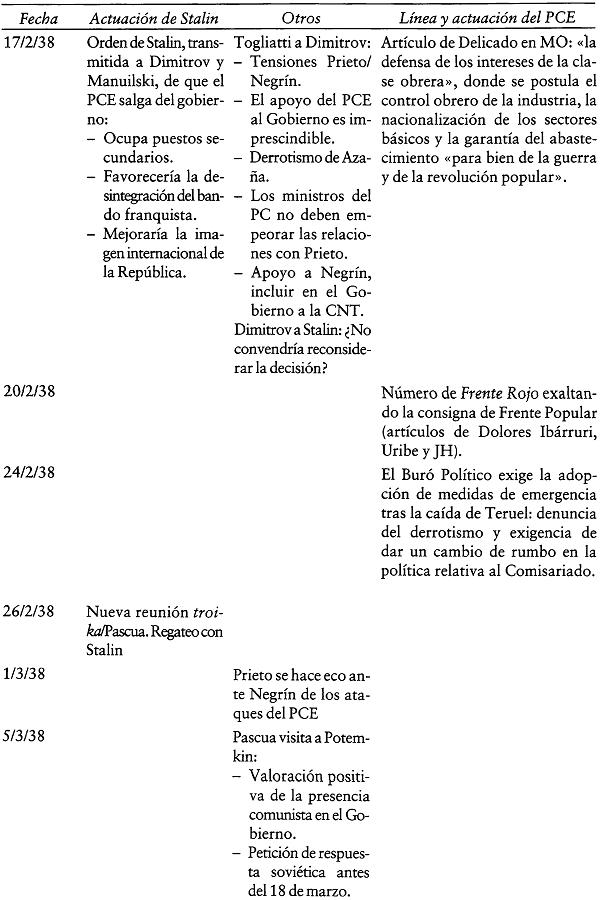

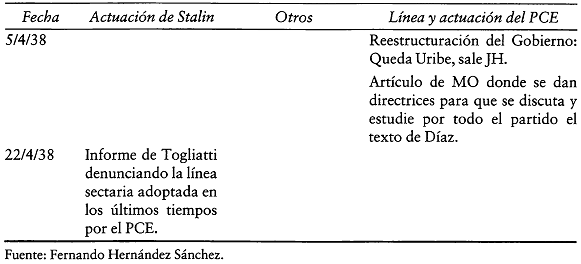

Cuando el catedrático de Fisiología asumió las máximas responsabilidades operativas en materia de defensa, ciertos sectores del PCE habían empezado a evidenciar, a impulso de las condiciones locales, una clara divergencia con respecto a las concepciones que defendía Togliatti, guardián de la línea de la Comintern. Fernando Hernández Sánchez aborda en su tesis doctoral en elaboración la deriva detectable en el PCE desde comienzos de 1938 hacia la defensa de «los intereses de las masas populares» y «del pueblo que lucha». No es nada irrelevante que en la prensa comunista de aquel período aparecieran cada vez con más frecuencia referencias a un término tan ambiguo e impreciso como el de «revolución». Es, sin embargo, perfectamente explicable. Marginado el caballerismo, liquidado el «trotskismo» y contenido el anarco-sindicalismo, el PCE pasó a autopresentarse como el garante de los intereses de la clase obrera y campesina. Fue una orientación que acabaría suscitando en algunos círculos la tentación de aspirar a alcanzar un mayor poder. Es el momento de integrar en un todo coherente las principales divergencias a que hemos ido aludiendo, en el momento cronológico correspondiente, en los capítulos anteriores.

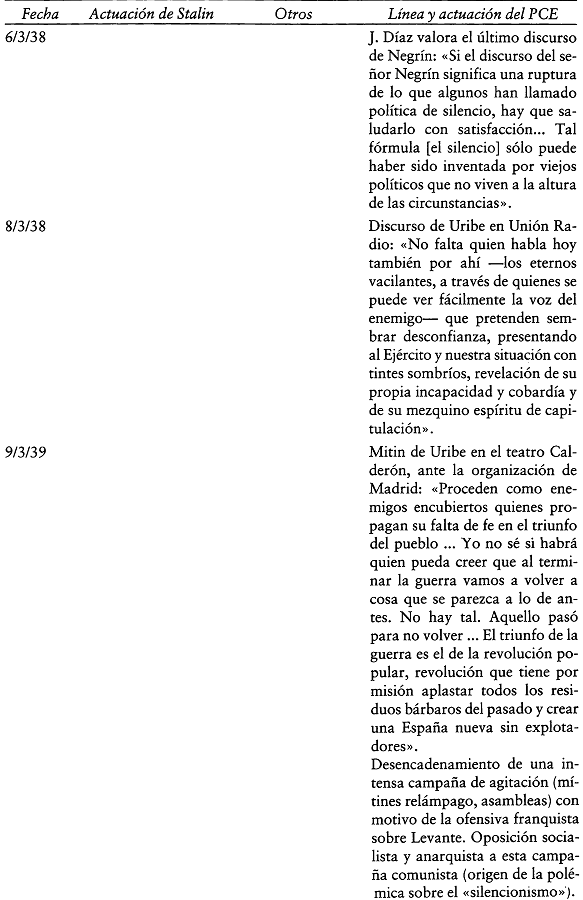

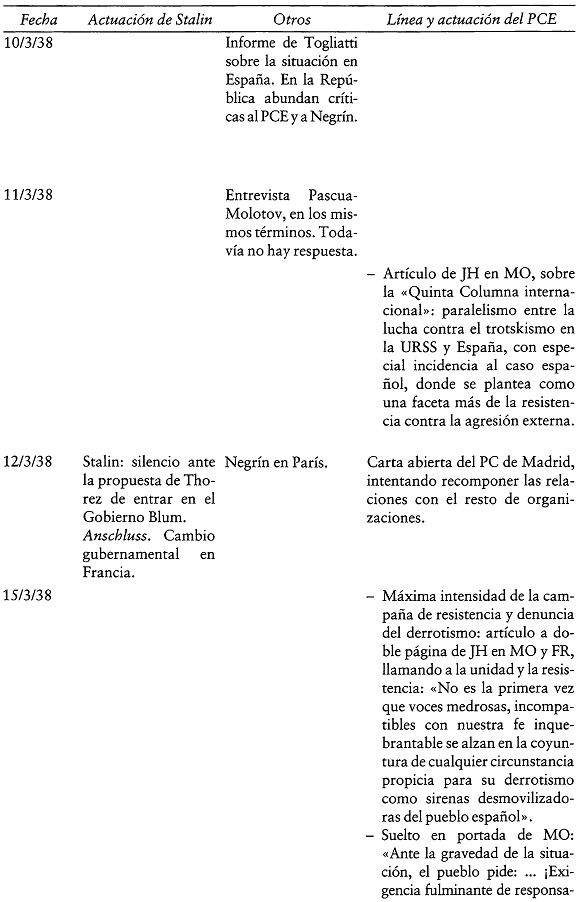

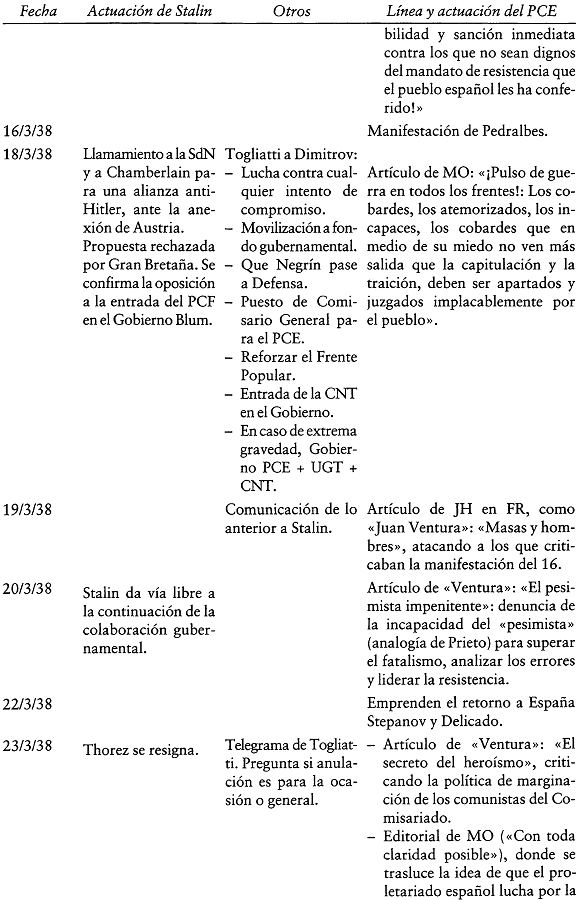

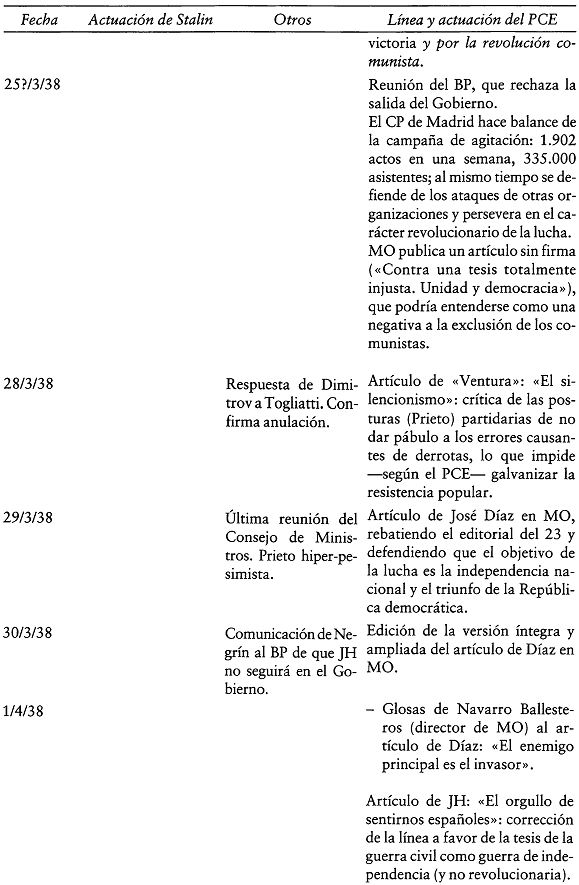

Por el cronograma anterior se observa que mientras se negociaba en la esfera diplomática (contactos de Pascua) y se discutía en el plano bastante alejado de la Comintern, el PCE intensificó localmente y a ras del suelo su campaña de movilización para sostener e intensificar el esfuerzo de guerra. Fue un movimiento in crescendo que arrancó más o menos con la ofensiva franquista en Aragón y que recogió ecos de la defensa de Madrid en 1936. Se materializó en la manifestación del 16 de marzo. Tuvo mucho de agitprop callejera (lo que suscitó la crítica de sectores socialistas y anarquistas), de ataque genérico al derrotismo y a la traición (artículo de Hernández sobre la «quinta columna internacional», de lectura interna) y de defensa de la unidad frentepopulista en un bloque gubernamental sólido del que habría que purgar a los capituladores. Esta campaña no se dirigió sólo en contra de Prieto, como se presenta habitualmente, siguiendo una de las falsas pistas que sembró a posteriori. Fue también una pisada de acelerador que llevaba potencialmente al PCE mucho más lejos de lo que querían sus mentores soviéticos. Mientras se debatía el ukase de Stalin, una parte del PCE —y no la menos importante como era la organización de Madrid— se lanzó, por ejemplo, a postular el carácter que atribuía a la guerra y el objetivo último en caso de victoria. Había que leer entre líneas, desde luego, pero no cabía duda de que lo que se tenía en mente era el triunfo final del comunismo.

Esto fue sin duda mucho más allá de lo que Togliatti y los líderes moscovitas estaban dispuestos a tolerar. De lo contrario no se explica la intervención personal de José Díaz (escribiera él mismo o no su carta del 29 de marzo, aparecida el 31, reconviniendo a Mundo Obrero). En ella recordó duramente al partido el carácter auténtico de la lucha. Utilizó expresiones contundentes: «La única solución para nuestra guerra es que España no sea fascista ni comunista»; «el pueblo de España combate… por su independencia nacional y por la defensa de la República democrática»; «nuestro partido no ha pensado nunca que la solución de esta guerra pueda ser la instauración de un régimen comunista»; «nosotros queremos que [los] Estados democráticos nos ayuden, pensamos que defienden su propio interés al ayudarnos, nos esforzamos en hacérselo comprender y solicitamos su ayuda: no debía caerse en el error de olvidar el carácter internacional de nuestra lucha, que es una lucha contra el fascismo», etc.

Que no se trataba de una tarea fácil es algo que cabe presumir teniendo en cuenta la llamada a todos los militantes para que acatasen el texto canónico del secretario general[5]. La probabilidad de que la dirección comunista supiera que el partido había transitado por una vereda distinta a la deseada por Moscú puede contrastarse con el hecho de que solicitara a Dimitrov una segunda confirmación sobre la permanencia del PCE en el Gobierno y en que hubiera de atender a resolver las fricciones subsiguientes, frenando las pulsiones desencadenadas por la intensa campaña de agitprop[6]. En general la literatura ha olvidado (con la relevante excepción de Miralles) la apreciación que a un observador crítico de los acontecimientos como era el teniente coronel Morel le mereció el comportamiento del PCE, un partido que

… desde el comienzo de la guerra ha constituido el principal elemento de orden y de disciplina… Frente a la blandenguería de los partidos burgueses, de la incoherencia de los sindicatos y de los anarquistas… ha creado los primeros elementos del EP. Representa una cosa muy diferente de la que sugiere su ideología y no debe aplicársele ninguna analogía de política interior [francesa] al cruzar la frontera. El PCE, que en la España actual es un partido de tipo jacobino y patriota, es el elemento más sano y más fuerte de la España republicana (DDF, IX, doc. 168)[7].

Los comunistas se insertaban en aquellas fuerzas jóvenes y jovencísimas, «penetradas de ideología y de pasión, salidas de las capas más humildes del pueblo e impregnadas del orgullo de haber escalado a los puestos de mando y de responsabilidad». Entre ellos figuraban también los elementos que, desde que se intensificó la movilización, eran más conscientes que nunca de su papel en la guerra y de las amenazas que emanaban de la dictadura a la cual se enfrentaban. Y, no en último término, rodeadas unas y otras de una auténtica exaltación patriótica contra los invasores del Eje, Labonne dixit (ibid., X, doc. 58). En definitiva, en un contexto de crecimiento exponencial de la militancia y de irradiación de su influencia, el PCE se encontró ante un tempo político que no coincidía con lo que convenía a la estrategia estalinista. Este tempo local no tenía por qué preocupar a Negrín si contribuía a movilizar las energías populares en el EP, en la producción y en la retaguardia. En el terreno de las ideas, era difícil discrepar desde la óptica gubernamental de la línea expuesta por Díaz, sobre todo en lo que se refería al carácter de la lucha. Algo similar había escrito el propio Negrín tras sus entrevistas en París quince días antes y algo similar escribieron Pablo de Azcárate y Marcelino Pascua a principios de abril en un comunicado dirigido a los Gobiernos francés y británico para hacerles ver que la naturaleza del conflicto español estaba enraizada en las coordenadas internacionales[8]. En él se afirmaba:

A la vista del mundo entero y sin el menor escrúpulo, haciendo de ello gala y público motivo de vanagloria, Italia y Alemania no han cesado un instante desde que estalló la rebelión española de proveer a los rebeldes, no sólo de inmensas cantidades de material bélico de todas clases, sin otra medida que las exigencias de las mismas operaciones militares, sino de considerables masas de combatientes y gran número de expertos formando parte de los Ejércitos regulares de ambos países… Es preciso tener el valor de reconocer que la intervención alemana e italiana en España aparece tan hondamente arraigada, tan sólidamente vinculada a la trayectoria histórica de sus respectivos regímenes totalitarios que impone a esos dos pueblos que las consideraciones, motivos y finalidades que han servido de base al acuerdo de no intervención podrían ejercer la más mínima influencia sobre ellos… El Gobierno de la República… se cree autorizado para dirigir a los Gobiernos de Francia y del Reino Unido un solemne llamamiento… a los inmensos peligros que encierra para el porvenir su ciego y arbitrario mantenimiento…

Ya el 9 de abril, a los pocos días del cambio ministerial, Jesús Hernández, elevado por Prieto a la categoría de su azote, entonó en Mundo Obrero loas en su honor, expresó la confianza de que el nuevo Gobierno contaría con su ayuda y subrayó la necesidad de superar la desconfianza y la división entre las fuerzas antifascistas. Era más fácil escribirlo que lograrlo. Para Negrín lo importante era, precisamente, su total movilización. Exigía voluntad y dirección estratégica, tanto en el interior como de cara al exterior. En el primero, el condicionamiento esencial era la disciplina, algo en lo que la República había sido notoriamente laxa. Si Labonne, en febrero de 1938, había detectado ya (DDF, VIII, doc. 150) que la España republicana se alejaba progresivamente de la vida normal y que se transformaba a ojos vista en una inmensa fortaleza, cualesquiera que fuesen las apariencias legales, apoyada en el EP y en la policía, ¡cuánto más no sería preciso avanzar en tal dirección tras las derrotas de la primavera! El propio embajador lo reflejó más tarde: las fuerzas en que se apoyaba Negrín las componían hombres decididos, acorralados o estimulados a una resistencia desesperada por sus convicciones, por lo que habían hecho y por el futuro que les aguardaba. Todo se ponía al servicio de la guerra total. Álvarez del Vayo le resumió muy bien las tres características del nuevo Gobierno: estaba basado en la «unión sagrada» de todas las fuerzas vivas de la resistencia republicana, lucharía sin cuartel contra la disidencia interna y la traición y era resueltamente hostil a la mediación (ibid., IX, doc. 117). En esta perspectiva no contar con los comunistas como pilares esenciales de la resistencia hubiera sido poco menos que un suicidio[9]. Hay que decir que la apuesta le salió bien a Negrín. Numerosos socialistas y los comunistas resistieron hasta el final.

Azaña destacó lo que pretendía el PCE: «Ocupar posiciones en el Estado para ser los más fuertes el día de la paz». Como otros partidos, añadió, aunque los republicanos de izquierda no pudieron hacerlo ni tampoco los socialistas, fieles a su tradición democrática y «anticatastrofista». Tal línea comunista, al acumularse los reveses, acrecentó la oposición de todos los demás. Negrín era consciente de ello. Entre sus papeles figura algún que otro escrito en el que se denuncian actividades de proselitismo y de formación de células comunistas en el EP y que merecieron el siguiente comentario de alguien, por desgracia no identificado: «En el Ejército no puede consentirse otra política que la del Gobierno del Frente Popular, realizada a través de los comisarios, sin injerencias extrañas de ninguna índole» (AJNP)[10].

Estas percepciones revelaban una tonalidad de espíritu propia de la época. ¿Respondían a la realidad? Como ha señalado Rafael Cruz (p. 151), la influencia del PCE en el EP

… no tenía necesariamente que convertir [lo] en un instrumento político comunista, hasta el punto de facilitar el acceso del PCE al poder político por medio de las armas, es decir, transformarse en un recurso armado en manos del PCE para realizar, por fin, la revolución. Cuando se originaron algunas oportunidades políticas durante la guerra —el golpe de Casado, por ejemplo— los jefes y oficiales con carnet de militante comunista rechazaron la eventualidad revolucionaria. Una cuestión era hacer la guerra contra el ejército franquista y otra hacer la revolución en nombre del PCE.

Esto es algo que todavía hoy suelen olvidar demasiados autores que leen la historia hacia adelante y escriben desde la óptica de la guerra fría. Negrín lo expuso sucintamente en una de sus cartas a Prieto, que al responder se salió por la tangente:

Con mi política se llegó a conseguir que los partidos más extremistas, anarquismo y comunismo, aceptaran de hecho, no ficticiamente, la legalidad republicana y que se transformaran en verdaderos sostenes del régimen (Epistolario, p. 53).

También es posible que Negrín siguiese un juego algo más alambicado. En la amargura de la derrota y del exilio, cuando el viejo Uribe escribía sus memorias, recordó que Negrín se había negado, desde el Reino Unido, a responder a las incitaciones del PCE durante la segunda guerra mundial, tras la agresión por el Tercer Reich a la URSS. Según Uribe, a quien hay que leer con lupa, Negrín hizo saber entonces:

Que él no era instrumento de los comunistas y que si durante la guerra había hecho creer que él era instrumento de los comunistas, lo había dejado circular y no lo había contrarrestado, era porque lo consideraba beneficioso desde el punto de vista internacional[11].

Es decir, no convenía dejar de lado, ni mucho menos dar patadas, a uno de los pilares de la resistencia contra el fascismo, que Negrín veía encarnado en Franco, constantemente apoyado por Hitler y Mussolini. ¿Y quién sino la URSS podía ayudar en esa lucha? Porque ni Francia ni el Reino Unido lo hacían. Antes al contrario. La primera daba una de cal y otra de arena. El segundo seguía en posición hostil, como bien advirtió Azcárate. En tal clima amargo fueron acumulándose los fenómenos de disgregación. La sucesión de fracasos militares y la soledad de la República magnificaron las divergencias políticas, que siempre acompañaron a un régimen que nunca llegó a tener el grado de disciplina como el que fue configurando la dictadura militar que montaba Franco.

SOCIALISTAS, REPUBLICANOS, ANARCO-SINDICALISTAS Y NACIONALISTAS CONTRA NEGRÍN Y LOS COMUNISTAS

El nuevo Gobierno encontró un foco de acuerdo en los denominados «13 puntos», dados a conocer el 30 de abril. Según declaró Zugazagoitia (p. 446 la iniciativa fue de Negrín, la letra de Álvarez del Vayo y la lima última la suya[12]. Se trató de un catálogo, fácilmente comprensible, de los fines por los cuales la República continuaba la lucha. También eran un guiño a las potencias democráticas. Nada en ellos era radical pero, evidentemente, resultaban inaceptables para Franco. En particular, la doble idea de la retirada de las fuerzas extranjeras y de un plebiscito que decidiera sobre la forma de Gobierno debió de serle anatema. La primera le dejaba sin valedores. La segunda hundía sus objetivos personales. Añádase que sus propios generales no hubieran comprendido un cese de hostilidades cuando estaban convencidos de tener el triunfo en sus manos.

Los fenómenos de disgregación más significativos se ubicaron en tres categorías: en las filas socialistas, en la cohesión de otras fuerzas políticas reunidas tras el Frente Popular y, last but not least, al nivel del presidente de la República, tema sobradamente conocido. Los primeros han sido abordados por Graham (2002, pp. 397s). Se revelaron públicamente en el creciente distanciamiento de Prieto, a pesar de que el 5 de mayo se le nombró embajador en México. A ello se opuso Azaña una semana después, ya que deseaba conservarle a su lado por si tenía que echar mano de él para cubrir la presidencia del Gobierno (Zugazagoitia a Pascua, 5 y 15 de mayo, AHN, AP, 2/16; Juliá, p. XL). Hay otros aspectos quizá no menos relevantes pero que no son fáciles de identificar ya que, por su propia naturaleza, no dejaron demasiado reflejo documental. Acudiremos, en primer lugar, a los informes de «C», no porque sean mucho más verosímiles que otros sino porque sabemos que Negrín los leía, al menos de vez en cuando. Los comprendidos entre el 25 de abril y el 20 de junio adquirieron un tono amargo. Se hicieron eco de múltiples rumores en los que predominaban tres categorías:

En su conjunto dibujaban un cuadro sombrío de la voluntad de resistencia en el mundillo socialista. «C» sólo registró rumores positivos ligándolos al cansancio que también reinaba en la zona franquista en donde, según le dijeron, los alborotos se reprimían duramente, crecía la desconfianza en los alemanes e italianos y dominaba la preocupación por la ascendencia que pudieran alcanzar (AFPI: ACZ 184-30)[14]. En la medida en que tal tipo de informaciones continuaban una línea que también se refleja en las captadas por el EP, los soviéticos y los diplomáticos republicanos no es aventurado pensar que Negrín creyera que el frente franquista pudiera cuartearse si la República seguía resistiendo[15].

La erosión de la relativa unidad socialista está bien estudiada (una excelente síntesis es la de Miralles, 2007, pp. 70s). Se vio impulsada por lo que parecía excesiva liberalidad en los nombramientos de Negrín a favor de los comunistas. Zugazagoitia se quejó de ella en su correspondencia con Pascua en varias ocasiones, a la vez que lamentaba la tendencia de Negrín a aislarse y encerrarse cada vez más en sí mismo. Es difícil, pues, saber a ciencia cierta qué pensaba Negrín, si uno de sus más próximos colaboradores ni siquiera lo colegía. La carta del 17 de junio que reproducimos en el CD del apéndice (doc. 25[d25]) es suficientemente ilustrativa. La erosión se operaba a ojos vista. El propio embajador francés se hizo eco. Prieto se había creado una reputación de cara a sus posibilidades de conseguir un eventual armisticio, la reforzaba con su repugnancia más o menos manifiesta a que se siguiera dependiendo del apoyo comunista y confiaba en que tarde o temprano llegase su hora (DDF, X, doc. 58). Incluso uno de los políticos socialistas que habían estado en dique seco, Julián Besteiro, se movilizó. A Negrín le llegó copia de un telegrama en el que se daba cuenta de la entrevista el 21 de junio con un político australiano, propietario de varios periódicos y bien conectado con la embajada británica. Quería saber si Besteiro estaría dispuesto a intervenir en una mediación que pusiera término a la guerra. Al parecer se había enterado de rumores que sugerían que podría ser la persona adecuada para dirigir un Gobierno que sucediera al de Negrín. Besteiro (obsesionado por la paz, según Vidarte, p. 760) narró sus ya remotas experiencias en Londres y, modestamente, reconoció que algo de los rumores era cierto. Aceptaría si se le dejaba escoger a los ministros. A la pregunta de si, cualquiera que fuese el bando que resultase victorioso, España atravesaría un período con un régimen en el fondo liberal pero dotado de auténtica autoridad, el veterano dirigente socialista respondió que no sólo era posible sino probable. A otra de si no creía que Franco hubiera podido destruir Madrid o Valencia, replicó que así era. En Madrid existía agua potable y electricidad gracias a la tolerancia de los sitiadores.

Uno no puede sino admirar la candidez de Besteiro, quien en la conversación dejó aflorar no sólo su acendrado y bien conocido anticomunismo sino sus críticas a Negrín, cuya interpretación de la historia de España en el discurso que pronunció el 18 de junio glosando los «13 puntos» podrían aceptar —afirmó— no sólo los fascistas sino hasta los carlistas más extremados (AJNP)[16]. Negrín se enteró de tales manifestaciones no porque le llegaran, como se ha dicho, desde París. Fue Zugazagoitia quien, el 10 de julio, informó de ellas a Pascua (AHN: AP, 2/16). Se molestó mucho. Sin duda el discurso no encajaba en las concepciones del catedrático de Lógica que era Besteiro pero se trató de un ejercicio en el que Negrín combinó sinceridad (hasta cierto punto), patriotismo y esperanza, con el fin de dar aliento. En el primer aspecto aludió a la crisis escalofriante de material bélico que la República había atravesado; reconoció abiertamente la superioridad del adversario; recordó que a finales de marzo había pasado el trago más amargo de su vida, cuando el derrotismo se infiltraba por todos los resquicios; subrayó que, para muchos, el corte del territorio había preludiado el fin pero que la República seguía combatiendo. En el segundo, destacó su gran confianza en el pueblo español, a pesar de todos los infortunios. Sin la moral alta ni se hacía ni se ganaba una guerra. Criticó las luchas intestinas que habían entumecido los sentidos, debilitado el Estado y suscitado recelos entre los ciudadanos y las autoridades. Y entonó un canto a la esperanza: la República, popular y de estirpe democrática, luchaba por el futuro de España, por su reconstrucción y por su grandeza. Echó un desafío a los nacionalismos: «Nadie quiere la disgregación de España. Si hay quien la quiera, cuéntese enemigo nuestro». A diferencia de Franco enfatizó que

… el gobernante que al cesar la contienda no comprenda que su primer deber es lograr la conciliación y armonía que hagan posible la convivencia ciudadana, ¡maldito sea! ¡Pobre de nuestra España si después de tanta crueldad y tanto oprobio no acierta a encontrar los dirigentes que polaricen el interés de sus compatriotas hacia grandes ideales de raigambre histórica y los desvíe del semillero de odios y rencores, de la red de venganzas que una guerra civil tiene como secuela[17]!

La nonata crisis de junio de 1938, a la que alude el documento 19 en el CD del apéndice, debió de exasperar a Negrín. Quizá considerase que las maniobras de las que tanto se hablaba, y de las que es difícil que no tuviera conocimiento, constituían una puñalada trapera a su estrategia de resistencia y de ganar tiempo. El cierre de la frontera francesa, al que aludiremos más adelante, le obligaba a apoyarse crecientemente en los comunistas, incluso más de lo que quizá hubiera preferido, pero la gran operación del Ebro estaba ya en vías de preparación. Zugazagoitia, amigo de Prieto y socialista de pro, si bien leal a Negrín, arguyo con él sin conseguir el menor resultado. Creyó entender que Negrín partía del supuesto de que tenía autoridad sobre los comunistas para hacerles seguir el rumbo que convenía. Él, personalmente, pensaba lo contrario. Comprendía que el PCE no tenía por qué desacatar a Negrín pero sólo porque este parecía moverse en su surco. Zugazagoitia llegó a preguntarse si Negrín querría eludir los problemas, quizá siguiendo la máxima de que unos se resolvían solos o se olvidaban, pero otros se agravaban y enconaban. Nunca ocultó a Pascua sus pensamientos, sus temores y, por supuesto, su lealtad al presidente del Gobierno[18].

La crítica de Zugazagoitia se hizo más intensa a raíz de unas declaraciones de Negrín a su regreso tras una gira por la zona Centro-Sur. Preguntado por sus impresiones, afirmó que eran excelentes. No así el clima que se había encontrado en Barcelona:

La charca política se ha agitado mucho. Francamente, da un poquitín de asco. Mejor dicho, mucho, mucho asco. Pero de ello vale más no hablar ahora. Si el pueblo y el ejército se enteraran nos barrerían a todos y lo harían en justicia. Pero no es el momento de distraerles de otros afanes más inmediatos y habrá que esperar con calma a que llegue la hora de la limpieza. Hay quienes, en su insensatez y en su cobardía, no dudan en desbordar la traición y la fomentan dentro, al par que intrigan para que nos asfixien desde fuera. Pero estén ustedes tranquilos. El Gobierno tiene bien firmes las riendas…

A Zugazagoitia le parecieron muy graves, una provocación y un precedente. Le parecía que hacían el caldo gordo a los comunistas que «vienen jugando a difundir la noticia de que, en caso de que se intente algo que no sea continuar hasta el fin, se resolverán a todo, para lo que han cuidado de hacer que los mandos sean en su mayoría comunistas» (carta a Pascua del 20 de junio, AHN, AP, 2/16). Es posible que sentaran mal en Barcelona pero en Madrid todas las organizaciones del Frente Popular firmaron una declaración en la que se afirmaba que

A este Comité… no se le oculta el propósito criminal de quienes tales cosas pretenden y declara solemnemente su total identificación las palabras de nuestro presidente y espera del mismo que no vacile en la aplicación de severas medidas contra quienes se atrevan a insinuar la traición cobarde de una capitulación, sin que para ello sean obstáculo la jerarquía, partido u organización a que pertenezcan[19].

Es decir, Negrín no estaba solo y la crisis no llegó a cuajar. Esto no quiere decir que la procesión no fuera por dentro. La disgregación también afectó al sector anarcosindicalista. Por Zugazagoitia (p. 457) sabemos que su representante en el Gobierno, Segundo Blanco, odiaba a los comunistas y por su correspondencia con Pascua que entre ellos había sectores dispuestos a hacer causa común con los republicanos burgueses y ciertos círculos socialistas. Los anarquistas vigilaban orgánicamente a las células comunistas en las unidades del EP, espiaban sus movimientos, denunciaban los mil y unos favores que entre sí se hacían sus militantes y mantenían el fervor contrario al mismo[20]. Es improbable que tales actividades para inventariar la identidad de los mandos comunistas no tuvieran ninguna finalidad operativa. El impacto no fue considerable durante algún tiempo. Bastó, sin embargo, que se acumularan los reveses militares tras el Ebro para que la inquina contenida se desatara. Sin este caldo de cultivo no se explica que probados combatientes antifascistas como Mera hicieran, en marzo de 1939, causa común con Casado para luchar contra los comunistas, neutralizar sus mandos y favorecer la rendición republicana.

Por último, el aspecto relacionado con los nacionalistas vascos y catalanes desmanteló un aspecto esencial de los famosos «13 puntos». Es posible seguirlo gracias a los informes de Leche, quien siempre mantuvo al día al Foreign Office respecto a las pugnas que tenían lugar en el seno del Gobierno entre dos grupos que él consideraba menos equilibrados. En el primero, opuesto a una mediación, figuraban Negrín, Álvarez del Vayo y los comunistas. En el segundo se encontraban prácticamente los demás, incluyendo vascos y catalanes, apoyados desde fuera por Azaña y Prieto. Fueron los nacionalistas quienes, siguiendo una línea de conducta ya muy cristalizada para entonces, dieron el paso al frente. Tras una serie de contactos previos en Londres (iluminados por Bahamonde/Cervera, pp. 65s; Moradiellos, 2006, p. 369, y en particular por Sánchez Cervelló, pp. 206ss) y París, a finales de junio de 1938 presentaron en ambas capitales sendos memorándum en los que reflejaban sus aspiraciones[21]. También anunciaron que se les añadían los nacionalistas gallegos. Todos ellos se comprometían a tratar de persuadir al Gobierno para que aceptara: un proyecto británico de retirada de fuerzas extranjeras que había pasado por diversas modalidades e incidencias y estaba a punto de aprobarse en el CNI el 5 de julio); cualquier plan que condujera a un cese de las hostilidades; un acuerdo que impidiese los refuerzos de los frentes y que estableciera zonas de demarcación en las cuales pudiera concentrarse la población no combatiente; el nombramiento de árbitros internacionales con el fin de supervisar y garantizar el canje de prisioneros y la prevención de represalias, etc. Los nacionalistas hubieran dejado de serlo si, con independencia del irrealismo de tales ideas, no hubiesen aprovechado para hacer valer sus reivindicaciones específicas:

Los catalanes añadieron la preocupación por el establecimiento de la autonomía gallega, que eliminaría el riesgo de que sus rías y puertos «pudieran utilizarse como bases de operaciones navales que amenazasen las rutas marítimas atlánticas». Es difícil exagerar el grado de ombliguismo que tales sugerencias contenían y la candidez inexplicable respecto a las intenciones y propósitos de Franco y de las fuerzas militares y políticas coligadas detrás del hipernacionalismo castellanista que en su mayor parte representaban[22]. En consonancia con la postura de Chamberlain (Bahamonde/Cervera, p. 65), quien sugirió que sería conveniente que los vascos se acercaran a los catalanes, dejando de lado al Gobierno republicano, con el fin de alcanzar un armisticio, los funcionarios británicos se guardaron formalmente de entrometerse en los temas de carácter interno pero sí alentaron a sus interlocutores a que plantearan sus deseos al Gobierno republicano. Debió de ser pan bendito pero no lo necesitaban. Tras recibir la toma de posición de Aguirre, Irujo organizó inmediatamente una reunión con Companys, tres consejeros de la Generalitat y el ministro de Trabajo Ayguadé[23]. Alcanzado un acuerdo de principio, lo pusieron en conocimiento de otros cuatro ministros que representaban a los partidos republicanos. Juntos constituían la mayoría. En una reunión del Gobierno, los ministros «marxistas» se opusieron tenazmente a las sugerencias. Tras largas discusiones, ciertos aspectos que los nacionalistas habían presentado como condiciones esenciales debieron rebajarse y quedaron reducidos a la categoría de meras observaciones[24]. Todo ello generó fricciones y probablemente aumentó la desconfianza de Negrín hacia los nacionalismos insolidarios[25].

El plan británico preveía un censo de la ayuda extranjera a los contendientes, el restablecimiento del control terrestre en las fronteras y del marítimo según unos mecanismos muy complejos. No se dijo nada del aéreo, que beneficiaba a Franco. Si a los cuarenta días no se había detectado ningún refuerzo, tan pronto como se retiraran 10 000 voluntarios del bando en donde el contingente fuese el menos numeroso, se reconocerían los derechos de beligerancia. Franco salía perdiendo. Se hizo el remolón y terminó rechazándolo (DDF, X, doc. 155, nota). No así la República. Negrín no tardó en dar señales positivas. Litvinov telegrafió a Marchenko el 19 de julio que los españoles estaban mejor situados que los soviéticos para defender ante Londres los aspectos que más les convenían. En Moscú se pensaba que Chamberlain sólo estaba interesado en la más pronta introducción del control y en que la retirada comenzase lo antes posible. Se le atribuía el deseo de que el asunto apareciera con un envoltorio más o menos presentable, pero no tanto de que el contenido fuese justo y equitativo. Sería conveniente que los republicanos no se precipitasen (AVP RF: fondo 05, inventario 18, asunto 84, carpeta 144, pp. 12-14). En realidad, los agravios de la República se habían incrementado. Los que existían contra Francia se ilustran en el CD del apéndice (doc. 29[d29]).

Poco después de su famoso discurso de «paz, piedad y perdón» del 18 de julio, el propio presidente de la República llamó a Leche para que fuera a visitarle. También es un tema conocido[26]. Azaña atribuyó a todo el mundo un deseo generalizado de que terminara la guerra, salvo a los comunistas por un lado y a los jefes militares rebeldes por otro[27]. En su opinión, una victoria de Franco sería absolutamente catastrófica. Llegar a un arreglo era esencial. Dados los fantasmas que todavía dominan en una gran parte de la literatura, tanto del exilio como de la guerra fría, es interesante traer a colación su impresión en aquel mismo momento: los comunistas no le causaban el menor temor. Era consciente de su importancia pero esta era el resultado directo del hecho de que sólo la URSS hubiese ayudado a la República. En tal tipo de valoraciones Azaña fue siempre congruente. Las había hecho desde el principio, las reflejó en sus memorias, las comunicó a todos sus interlocutores extranjeros y las subrayó más tarde en el exilio[28]. Es preciso atribuirles una significación muy superior a lo escrito por historiadores prejuzgados que no han querido perforar las costras interpretativas que han ido formándose sobre el tema.

Absurdamente, Azaña confiaba en Londres. Ignoramos si leía los informes de Azcárate. Si los leía, su optimismo es incomprensible. Si no los recibía, habría que cuestionar la profesionalidad de Álvarez del Vayo y tal vez del propio Negrín. El problema es que Londres era totalmente incapaz de generar por sus propios esfuerzos un cese de hostilidades. Ni interesaba a los británicos, ni a Franco ni a sus protectores del Eje. En el Foreign Office lo reafirmaron inmediatamente. No había nada nuevo. Azaña confirmaba que en el seno de la República existía un partido propaz pero no conducía a solución alguna ya que el auténtico problema era Franco y no cabía pensar que los italianos y alemanes le pusieran bajo presión[29].

UNA PROPUESTA DE ASESINAR A NEGRÍN

Este fue el momento en el que en la zona republicana se pensó en liquidar a Negrín, solo o con el ministro de Gobernación. La sugerencia la pasó la quinta columna al jefe del SIPM, coronel José Ungría. La recibió el 5 de agosto, poco después de los éxitos conseguidos por el EP durante la fase inicial de la batalla del Ebro. Procedía de unos militantes del POUM que solicitaban medios para huir a Francia y posteriormente a América. Las armas necesarias podían obtenerlas de una unidad del EP en la que el POUM todavía tenía influencia. La respuesta de Ungría, presumiblemente después de consultar con Franco, fue inmediata: la aceptaba, suministraría pasaportes y daría cien dólares a cada uno de los participantes. Puso una condición: el magnicidio no sería sólo contra Negrín sino también contra Álvarez del Vayo. La significación política y, sobre todo, internacional de este era muy superior a la de Paulino Gómez.

Se debe a Heiberg y Ros Agudo (pp. 208ss) el conocimiento de este episodio. Es explicable, desde luego, que en el POUM hubiese gente que no tuvieran la menor simpatía por Negrín, a quien consideraban responsable de la represión desencadenada en 1937. De ahí a ofrecer su cabeza al fascismo (que en su propia ideología representaba Franco) hay un largo trecho que muestra que no andaban tan desencaminados quienes, en los aparatos de seguridad, en los que la presencia comunista era notable, seguían viendo al «enemigo trotskista» al acecho. La realidad confirmaba la propaganda. De haberse llevado a cabo los efectos hubieran sido inmensos. Sólo hay que recordar la caracterización que de Negrín hizo Labonne:

Más que nunca este hombre es el alma, casi única, de la resistencia. Con su poder reconocido por todos, con la confianza magnética que inspira, los resultados que obtiene lo son por métodos muy diferentes a los de su primer Gobierno. Hoy, fuera de los discursos por radio, palabras inevitables y necesidades gubernamentales, Negrín se calla. Actúa sistemáticamente por el silencio o breves alusiones… ¿Cómo interpretarle?… Se trata, creo, de un temperamento rotundamente español, de una pasión potente y libre de resistente. Hoy ya, Negrín, se emparenta con todos los héroes de la tradición milenaria de España, con todos aquellos que han dirigido tantos sitios… En el juego político interno, al servicio de esta resistencia a ultranza, Negrín sabe actuar hábilmente contra los hombres, las influencias y los escollos… (DDF, IX, doc. 197)[30].

Y algo más tarde, a mitad de junio, siguió ensalzando la energía con que se había entregado a su doble papel de jefe político y de principal resistente. Ya entonces hablaba con unos y con otros: con los obreros y con los mandos de la Armada en la base de Cartagena, en Madrid dirigía alocuciones apelando a la lucha a pesar de las dificultades, de las dudas, de las sospechas, de las cuestiones que se multiplicaban[31]. ¿Dónde estaba la ayuda soviética? Cierto que habían llegado, a cuentagotas, algunos aviones, pero ¿qué contrapeso ofrecían a la ayuda del Eje al adversario? (ibid., doc. 58).

En tales circunstancias, ¿qué esperaban Ungría y Franco de una acción de tal tipo? Lo más probable es que vieran la oportunidad de asestar un golpe mortal a la resistencia republicana y asegurar, quizá, la subida de Prieto al poder o de alguien interesado en la capitulación más o menos rápida. Nada de ello contradice el interés de Franco en una guerra larga. Si se presentaba una oportunidad, como la que se ofrecía desde las filas del POUM, buena, bonita y barata, ¿para qué desperdiciarla? Desgraciadamente, ni Heiberg ni Ros Agudo han encontrado otro material relacionado con el proyectado magnicidio.

RESISTIR, ¿PARA QUÉ?

En el contexto precedente, la pregunta crítica que no cabe eludir, porque la respuesta a la misma ilumina toda la estrategia negrinista, es muy simple: ¿para qué resistir? A primera vista la contestación que daba Negrín no se distanciaba demasiado, en cuanto a finalidad, de lo que querían Azaña y Prieto: abrir un espacio a las potencias democráticas para que influyesen sobre el Eje y sobre Franco con el fin de determinar los parámetros mínimos que pudieran apoyar una mediación o un cese de hostilidades. De lo contrario no se explica que autorizase los contactos con Fernández-Cuesta. Él mismo seguía otros. Su propia opinión quizá no se la dijera a Zugazagoitia pero sí se la dio a conocer al embajador Labonne en repetidas ocasiones. La victoria no era posible. (No lo había considerado ya desde el otoño de 1937). La ayuda del Eje a Franco y las circunstancias internacionales la descartaban. La alternativa, sin embargo, no era la rendición sin condiciones. Entre el blanco de la victoria inalcanzable y el negro de la rendición se extendía una zona con numerosos matices de gris. En él había campo para mediaciones, arreglos, alguna fórmula que permitiera hablar de igual a igual. Todo avance que permitiera salvaguardar un mínimo de democracia sería bueno para la República (DDF, X, doc. 58). Tampoco este tipo de planteamientos ha penetrado en una literatura mayoritariamente antinegrinista. Negrín no se equivocó nunca respecto a lo que había enfrente: una dictadura militar de agobiante tono fascista y probablemente supeditada a los apoyos del Eje. La resistencia, sobre todo si era fuerte, tal vez llevase a Franco a un terreno de encuentro. En lo que Negrín se diferenciaba rotundamente respecto a Azaña, Prieto, Besteiro y un sector del PSOE era en, al menos, tres aspectos:

Los tres pueden documentarse con evidencia de la época[32]. En lo que se refiere al primero la respuesta que siempre dio fue la misma: represalias inmensas. Negrín no ignoraba las penalidades que la resistencia suponía para la población. El 4 de julio de 1938, por ejemplo, abrió su corazón a un observador, el coronel de Lilliehook, miembro de una comisión internacional que visitó la zona republicana en compañía del diputado británico T. E. Harvey, para informarse sobre la situación de la infancia. Negrín les confesó que el panorama era muy difícil, sobre todo para los evacuados y refugiados, y exclamó: «¿Qué crimen he podido cometer en mi vida para que se me castigue tan horriblemente por tener que pedir nuevos sacrificios a este pobre pueblo que ya ha sufrido tanto?». Es un testimonio que conviene comparar con la fría decisión de Franco de alargar la guerra. Los datos no dejaban demasiado espacio a la esperanza. Para atender tan sólo a las necesidades de 400 000 niños, la ración alimenticia de cien míseros gramos representaba no menos de 1200 toneladas de importaciones mensuales. Fue a la pregunta de si no podrían llegar a producirse alborotos incontrolables en la zona republicana cuando Negrín replicó que él respondía de que no sucedieran pero que estaba seguro de que los franquistas aplicarían un régimen sangriento de terror y de venganza. Como así fue. Era tal convencimiento lo que le obligaba a continuar la lucha (TNA: FO 371/22660)[33].

Esta voluntad de resistencia[34] se veía, además, fortalecida por el segundo factor: tarde o temprano estallaría el conflicto europeo que muchos socialistas, comunistas y republicanos de izquierdas continuaban considerando inevitable. Se habían quedado roncos de repetirlo desde 1936 y los hechos, tercos, parecían ir dándoles la razón, sobre todo después del Anschluss, con su trastocamiento del mapa estratégico europeo. Es cierto que en Barcelona se habían recibido noticias poco halagüeñas. Desde Praga, por ejemplo, Jiménez de Asúa advertía que lo más probable es que Chamberlain se lavase las manos del tema de España. Desde París, Pascua subrayaba la gran dependencia francesa con respecto al Reino Unido pero también se hizo eco de análisis que sugerían resistir, como única posibilidad de invertir la tendencia[35]. De aquí que, en cuanto se vio con el poder político y militar en las manos, Negrín propinase un giro sutil, pero no por ello menos trascendente, a la acción exterior republicana[36]. No es que olvidase al Reino Unido, aunque el acuerdo anglo-italiano de abril le dejó mal sabor de boca, pero sí insistió mucho más que antes en dirigir las relaciones con la Unión Soviética personalmente[37], de cuya postura respecto a Checoslovaquia le habían llegado noticias, y en mantener el mejor grado de interlocución posible con Francia. Los pasos que dio apuntan en esta dirección, con su énfasis en el común denominador que, teóricamente, compartían todos: la repulsa del expansionismo fascista[38]. En el próximo capítulo examinaremos el vector soviético, en el que fundó buena parte de sus esperanzas. En este debemos concentrarnos en la importancia que atribuyó a las actuaciones francesas. Se demuestra en el urgente traslado de Pascua, embajador de choque, a París, adonde llegó el 19 de marzo. El nombramiento apareció algo más tarde, el 3 de abril.

EL JUEGO DE FRANCIA

Falta hacía. El Gobierno Blum no pudo resistir el rechazo por el Senado de los planes financieros que se le habían presentado. Ya lo había previsto Suritz y comunicado a Ossorio. Su gran aportación, desde el punto de vista republicano, había estribado en legalizar el tránsito de material de guerra. En este sentido, el cambio de Gobierno, el 10 de abril de 1938, no empeoró de entrada la situación para la República. Ahora bien, hubo signos que probablemente Pascua no captó. Poco antes de la crisis Daladier había enviado un mensaje a Quiñones de León. Quería verle. Naturalmente, su elevación a la Presidencia del Consejo lo impidió pero sí le recibió el sucesor de Paul-Boncour, uno de los políticos más discutidos, sinuosos e impresentables del período, Georges Bonnet. A Quiñones le faltó tiempo para denunciar la política seguida por los Gobiernos precedentes y pedir que el nuevo cerrara lo antes posible la frontera. No fue más adelante porque no tenía instrucciones precisas pero sí dijo al embajador británico, Sir Eric Phipps, que se había enterado de que cuando Negrín había ido a París en plena crisis de marzo había informado a Paul-Boncour que los republicanos estaban dispuestos a resistir hasta el amargo final porque creían que no tardaría en estallar una conflagración europea. Negrín lo dijo, sí, pero en términos menos crudos[39].

Quiñones de León viajó a Burgos, en donde recibió nuevas órdenes. Eran muy significativas. Regresó el 25 de abril y se entrevistó al día siguiente con Bonnet. Esto implicaba que el nuevo Gobierno Daladier daba un trato al bando franquista que iba más allá de lo que habían hecho los anteriores. Quiñones transmitió el deseo de Franco de que se cerrara la frontera porque con ello la guerra podía terminar en un mes. Sería también una forma de compensar las torpezas cometidas por el Frente Popular francés (Daladier no contaba con ministros socialistas). Si no se cerraba, tarde o temprano lo conseguirían las fuerzas «nacionales» pero después de haber vertido mucha más sangre española. Observemos, pues, que esta argumentación permite reforzar nuestras conclusiones del capítulo precedente. Franco era consciente de la importancia crucial de la frontera y esperaba que los franceses le hicieran el favor de cerrársela por él. Quiñones presionó al embajador británico con los mismos argumentos que utilizaba el duque de Alba: si el Gobierno de Londres hacía valer su influencia, los franceses no tardarían en seguirle[40]. No era un enfoque demasiado imaginativo porque poco antes de producirse el cambio en París, el subsecretario Sir George Mounsey descargó su ira contra los franceses, a quienes acusó de tener un comportamiento cínico[41]. Como suena. Por su culpa había subido la moral republicana y obstaculizado las negociaciones anglo-italianas. Los comentarios que despertó su nota a Cadogan, y que no reproducimos, muestran hasta qué punto algunos diplomáticos británicos ansiaban el triunfo de Franco[42].

Pascua se encontró con una embajada totalmente desarticulada. Un dato podría servir de síntesis: en el manejo de las claves (incluidas las especiales de defensa) intervenían no menos de ocho personas, que accedían sin ningún control a los telegramas y cifrados. No se registraban horas de salida, el trabajo apenas si estaba organizado y el personal era en gran parte inseguro. Lo que ello implicaba, es decir, filtraciones, se plasma en los archivos franquistas. La embajada era un coladero. Muchos funcionarios actuaban como si disfrutasen de una sinecura. Salvo alguna excepción, tampoco los profesionales destacaban. Los servicios estatales estaban hipertrofiados, tenían escaso rendimiento (incluida la famosa Comisión Técnica) y constituían un refugio de «enchufados», pesimistas, derrotistas y prietistas. En la parte dedicada a las actividades de inteligencia se tiraba el dinero, a la vista de la calidad y cantidad de los informes obtenidos. Abundaban las conductas dudosas y los rumores sobre apropiaciones indebidas de fondos (carta a Zugazagoitia del 4 de abril de 1938, AHN, AP, 2/16)). En definitiva se confirmaban el informe del DEDIDE que ya mencionamos en el capítulo décimo y el tenor de muchas de las noticias que trasladaba «C». Cabe preguntarse por qué Giral y Prieto, los dos responsables de aquel desaguisado, habían tolerado tal estado de cosas. El primero siempre se calló y el segundo nunca mencionó el tema.

Raudo como la centella, el nuevo embajador destacó el 8 de abril los rasgos estructurales de la política francesa hacia la República. Eran cuatro. El primero consistía en que siempre estaba subordinada a la actitud británica. Esto se traducía en continuos frenazos a los ministros que querían apoyar la causa republicana. «Falta la decisión de una acción que con toda seguridad tendría que ser después respaldada por el Gobierno inglés y falta la convicción de que ello no acarrearía graves peligros de carácter internacional». El segundo era el dominio de la «idea de cautela, o más bien de demora, suponiendo que una ayuda inmediata bastante clara para nosotros conduciría a una guerra en plazo próximo, y la duda de que esta vaya a producirse si tal intervención no existe». Por eso la política francesa consistía en apoyar a la República de manera indirecta, solapadamente, no con firmes actuaciones. El tercer rasgo era la disposición a acentuar ante los republicanos las facilidades que se concedían al tránsito, argumentando al tiempo que Francia carecía de los medios y posibilidades para realizar suministros por sí misma. No calaba la noción de que en el caso de un triunfo de Franco se generarían riesgos para Francia[43]. Finalmente, la actitud francesa dependía de la evolución de los frentes en España. Los reveses daban pábulo a quienes, en la prensa o en los debates ideológicos y políticos, reclamaban el establecimiento de contactos con el Gobierno de Burgos (Viñas, 1986, pp. 169s).

A finales de abril, Pascua se entrevistó con Daladier. Fue un momento significativo que le permitió confirmar valoraciones previas. El telegrama que inmediatamente envió se reproduce en el CD del apéndice (doc. 26[d26]). Debió de constituir uno de los inputs esenciales para que Negrín perfilara su estrategia. Los británicos habían dado a entender que el triunfo de Franco era incontenible y que no resultaba probable que los italianos y alemanes permanecieran en España una vez terminado el conflicto. El único medio de acción de la República estribaba en robustecer la postura defensiva y pasar, eventualmente, a la ofensiva. No puede criticarse demasiado a Daladier: expuso la situación en sus justos términos y no engañó a los españoles. Ni prometió ayuda ni ocultó el sentido de la posición de Londres tal y como la veía. Pascua, por su parte, detectó que Francia adoptaría una postura pasiva ante una crisis en Checoslovaquia (como así ocurrió) y que la idea dominante era la de conservar la paz, «casi podríamos decir a toda costa, en tanto el riesgo no sea gravísimo e inmediato y bien directo para Francia» (carta a Álvarez del Vayo del 26 de abril). Poco más tarde, el 3 de mayo, Bonnet le recibió y le explicó algo de lo que había transpirado en las conversaciones franco-británicas en Londres (DDF, IX, doc. 258). No sorprenderá al lector. Los ingleses habían dicho que el Gobierno parisino, al permitir el tránsito de material de guerra, «está prolongando inútilmente una guerra cruel con todas sus terribles consecuencias».

El juego de Francia estaba basado en un ejercicio de contrapesos. Por un lado, existían ministros que apreciaban con agudeza los riesgos futuros. Por otro, convenía continuar un paulatino acercamiento a Franco. Paul Reynaud, a la sazón titular de Justicia, confirmó a Pascua que la no intervención había sido errónea desde el primer momento pero todavía más cuando derivó hacia un estado de cosas que favorecía a Franco y a las potencias del Eje en mayor medida que a la República. Reynaud pensaba que a esta le habían causado un gran daño los excesos cometidos al comienzo de la sublevación militar y que la propaganda republicana no había sabido contrarrestar. Hubiera debido hacer más hincapié en los ocurridos en la zona de Franco. La política de moderación impulsada por Negrín y, en particular, la creciente tolerancia en materia religiosa eran, sin embargo, líneas de avance (carta a Álvarez del Vayo del 3 de mayo).

De lo que antecede se desprende que, con Pascua en París, Negrín y Álvarez del Vayo tuvieron constancia puntual y fidedigna del pensamiento dominante entre los decisores franceses. El embajador no falló ni siquiera en hacerse eco de la impresión en medios políticos de que no se utilizaban suficientemente las facilidades de tránsito. Pero ¿cómo adquirir material con tanta urgencia fuera de Francia y de la URSS? El 18 de mayo, Suritz le preguntó si los franceses vendían mucho (AHN: AP, 3/8.2). La respuesta fue negativa. Siempre aludían a sus propias carencias, particularmente en aviación. Es cierto que no andaban sobrados de ella pero Suritz insistió e insistió y Pascua dedujo que tal vez en Moscú se estaba pensando en reducir o incluso en suspender los envíos de material. Sospecha que, naturalmente, transmitió a Barcelona.

No tardó en demostrarse que la amistad francesa tendía a la fragilidad. A finales de abril, Álvarez del Vayo había presentado al Consejo de la SdN un proyecto de resolución por el cual se solicitaba la terminación del acuerdo de no intervención. En la reunión de mayo se examinaron también los casos tanto o más horrendos de Abisinia, que llevaba colgado varios años, y de China, que era nuevo. En lo que se refiere al primero, lord Halifax hizo prácticamente un canto al reconocimiento de la anexión italiana. Era consecuencia del famoso acuerdo que también había aceptado la permanencia de las tropas fascistas en España. En el segundo caso, el Consejo dio largas. Nunca haría nada contra Japón. En el español hubo una sorpresa: el Reino Unido. Polonia, Rumanía y sobre todo Francia se expresaron en contra (Berdah, pp. 378s). El voto de Bonnet cayó como un mazazo. Hubo quien lloró. Alguien, en el hotel, le increpó (estaba mortalmente pálido) y le gritó: «¡Habéis matado a España!» (Simone, p. 178). La URSS, ciertamente, apoyó a la República pero Vicente Polo, desde Moscú, no las tenía todas consigo. En una carta del 24 de abril se había hecho eco de que la prensa soviética nunca se refirió a la petición republicana de incluir el problema español. Sus gestiones para anticipar la actitud de las autoridades no habían tenido éxito. Polo se veía desatendido de todos los «amigos rusos» (el entrecomillado es suyo) y notó que en la pequeña colonia española se sentía también el cambio[44]. A mitad de junio la frontera se cerró por fin al tránsito del material bélico.

Parte de lo que había detrás se encuentra en la documentación franquista. Francia llevaba tiempo echando cables para llegar a una aproximación con el Gobierno de Burgos. En abril, un antiguo embajador de Francia en España había visitado a Gómez-Jordana para estudiar la posibilidad de reanudar los intercambios comerciales. Se le había dicho que una precondición era el cierre de la frontera y la normalización de las relaciones bilaterales según el modelo británico (DDF, IX, doc. 164). Más tarde Burgos quiso ir más allá. Poco antes de la decisión francesa, Gómez-Jordana había recibido una proposición en nombre del EM y de «los sectores de orden» para que se aceptara recibir al mariscal Pétain (basándose probablemente en el papel que había jugado en marzo). Después se presentó un diputado, en nombre de Bonnet, para explorar las posibilidades de un reconocimiento análogo al del Reino Unido, vía un agente diplomático, algo que flotaba en el ambiente desde hacía meses. También llegó un alto personaje del Banco de Francia. El propio Bonnet impulsó otras aproximaciones. La respuesta había sido siempre la misma: se haría gala de una postura de firmeza «mientras no se cierre absolutamente todo acceso de material ni auxilio alguno a los rojos» (documento para exposición ante el Consejo de Ministros, 15 de junio de 1938. AMAE: R-1095, E 9). También se mantuvo la prohibición de exportación de piritas a Francia, decretada a comienzos de 1937 y contra la cual clamaban los medios industriales franceses[45].

Como detrás de toda decisión importante había más factores. Para salvar el honor, un tanto empañado, del Gobierno Daladier, hay que subrayar que actuó en una situación complicada. En el plano internacional empezaban a barruntarse nubarrones, ligados a las apetencias nazis sobre los Sudetes. Incidían también el deseo de llegar a algún tipo de arreglo con Italia y las exhortaciones británicas al cierre. Los soviéticos presionaban en sentido opuesto. En el plano interno, la derecha profranquista y los socialistas o comunistas se desgañitaban a favor o en contra del cierre. Los primeros se veían estimulados por la actividad incansable de Quiñones de León. La prensa azuzaba en uno u otro sentido. Sobre todo ello gravitaban las discusiones del CNI respecto a la retirada de voluntarios. Los factores personales también contaban: según se dijo a los británicos, Bonnet no tenía ideas fijas sobre la situación española, a diferencia de lo que había ocurrido con Delbos. Daladier no sentía la menor simpatía para con algunos de sus críticos, en especial Flandin. Daladier y Bonnet se sentían abrumados por el peso de Herriot, volcado a favor de la República. Fue en tales circunstancias cuando Daladier tomó la decisión de cierre. El 17 concluyó la sesión parlamentaria. Falta hacía porque la escena se encrespaba. En la última reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores se había votado una propuesta del PCF para enviar suministros a España. Sólo tres diputados comunistas y un radical-socialista votaron a favor. Hubo diez abstenciones (entre ellas las de los siete socialistas) y 18 votos en contra, entre ellos tres radical-socialistas y Delbos. El 23 de junio, Bonnet llamó a Quiñones de León al Quai d’Orsay. Le informó del cierre y le dijo que tenía que pedirle un favor. «¿Cuál?», fue la respuesta. El ministro sólo dijo una palabra: «Piritas». Quiñones informó al embajador británico que recomendaría a Burgos que no se le otorgara. Y así fue[46].

Un contrapunto necesario lo constituye la visita que a finales de junio hizo a Bonnet el embajador soviético, de regreso de Moscú. Según comentó al ministro la URSS suministraba a la República el material necesario para matar a soldados italianos sin que París incurriera en costo alguno e Italia por su parte malgastaba recursos y hombres[47]. Era un buen negocio para Francia. Análogas observaciones habían hecho de vez en cuando los propios republicanos[48]. El 8 de julio, Pascua se entrevistó con Léger. El motivo fue que el secretario de Estado británico, R. A. Butiet, y más tarde el propio Chamberlain, este a preguntas de varios diputados, habían declarado que el cierre de la frontera no se debía a presiones de Londres. Era un tema de altísima importancia en aquellas circunstancias y Léger se esquivó. Recomendó que suscitara la cuestión con el ministro mismo. Al día siguiente, Pascua habló con Bonnet. Los republicanos habían recibido otras informaciones no sólo de la boca de Daladier sino de él mismo.

Bonnet respondió que, en realidad, todo dependía de la interpretación y el sentido que pudieran darse a las frases en cuestión pero que podía asegurar «que no una vez sino más de diez veces le había visitado el embajador de Inglaterra en París para preguntarle, evidentemente en nombre de su Gobierno, cómo cumplía el Gobierno francés sus compromisos respecto a la no intervención, disputándole el cumplimiento de esta política… mostrándole listas de material, haciéndole ver las graves dificultades que la conducta de transigencia del Gobierno francés producía al británico en sus tratos con Italia en los actuales momentos e incitándole al cumplimiento de los compromisos firmados». Bonnet, preparado por Léger, leyó al embajador rápidamente una nota que le habría enviado su homólogo británico. De memoria, Pascua incorporó su contenido al informe que remitió urgentemente a Barcelona. Se aludía a la inquietud de la opinión pública británica que no comprendía el comportamiento francés al permitir el paso de material de guerra. Esto había reforzado a los republicanos y podía enturbiar el buen acuerdo entre los dos Gobiernos. Pascua respondió que se trataba más bien de indicaciones y deseos, no de imposiciones pero Bonnet se mantuvo en sus trece subrayando que había sido preciso tenerlos en cuenta. Añadió, además, razones de política internacional ligadas al problema checoslovaco y las de política interior que hemos enunciado. Señaló que la no intervención se la había encontrado hecha el Gobierno Daladier y que bajo Blum, Francia se había atenido a ella: «Durante 18 meses apenas había pasado ningún material para nosotros, no obstante que no era desconocida la intervención de Alemania e Italia a favor de los rebeldes».

En este punto del diálogo, Bonnet mostró su doble juego. Había, dijo, que crear un sistema diferente que evitara el tránsito por la frontera terrestre. Las «mercancías» podrían desviarse hacia Marsella u otros puertos y no enviarlas siempre a uno. Desde ellos se transportarían a España. «Ya haríamos nosotros signo a nuestra Marina de Guerra para que cuidara un tanto de la protección». De esa manera cabría contestar a los británicos que Francia cumplía estrictamente la no intervención ya que no podía impedir que pasara por su territorio material bélico destinado a Irak, Grecia u otros países. «Independientemente, para cosas totalmente especiales, algún prototipo u otros mecanismos que no llamen excesivamente la atención, podríamos cerrar los ojos excepcionalmente y permitir el transporte por la frontera terrestre». Así, según Bonnet, no se necesitaría todo el sistema de encubrimiento en las declaraciones de material, ya que hasta entonces todo había pasado como maquinaria.

La sugerencia no tenía en cuenta varios factores. El primero era cómo evadir el bloqueo marítimo franquista. El segundo se lo dijo Pascua. Bonnet no podía ignorar que la URSS era una de las principales fuentes, si no la esencial, del abastecimiento republicano. Pero «el Gobierno ruso había sostenido siempre hasta ahora su criterio de no vender armamento a ningún otro país y, en consecuencia… pudiera poner graves dificultades a que barcos procedentes de la Unión Soviética hicieran la declaración de que llevaban armas con destino al Irak, Grecia, etc., en tránsito por Francia». En tales condiciones no se habían enviado sino piezas de maquinaria. Estas puntualizaciones son importantes. Bonnet declaró que estaba dispuesto a hablar con el embajador soviético para ver si aceptaban el nuevo sistema ya que el anterior parecía imposible[49]. Insistió, con gran vehemencia, que todo ello debería quedar en la más absoluta reserva pues el momento era muy delicado para la política exterior francesa y todas las precauciones serían pocas. Checoslovaquia arrojaba una sombra ominosa y debían evitarse los resbalones y pasos en falso[50].

Por desgracia no sabemos si se trató de una improvisación o el resultado de una reflexión meditada. Sí podemos pensar que Bonnet era una auténtica anguila (por no decir algo peor)[51]. A la semana habló con el embajador británico. Su argumentación fue muy diferente. El cierre había sido un éxito, había impedido el que no salieran de puerto soviético unos diez barcos cargados con material. La URSS seguía tratando de pescar en las revueltas aguas españolas. Reconoció que en el gabinete había colegas que no aprobaban su línea pero no estaban a cargo del Quai d’Orsay (TNA: FO 371/22650).

Como resumen cabe concluir que:

Las vacilaciones del Gobierno parisino pueden comprenderse fácilmente. Es obvio que Negrín hubo de seguir prestándole la máxima atención. Pascua, por su parte, continuó batallando no sólo en su nuevo puesto sino también en el antiguo.