Franco, no Stalin, salva a la República

EN LOS CAPÍTULOS anteriores hemos aludido en repetidas ocasiones al tránsito de material por la frontera franco-catalana. Fue la gran aportación francesa a la resistencia republicana. Es hora de cuantificar sus resultados y también lo que representó la ayuda soviética. En la oscuridad de los archivos se encuentran indicios que hacen pensar que la tesis, ampliamente difundida, respecto a la «inmensa» contribución atribuida a París y Moscú en la época ya próxima a la agonía de la República reposa sobre bases un tanto frágiles. Paradójicamente, un mérito muchísimo mayor le corresponde al propio Franco. A pesar de los hercúleos esfuerzos desplegados por la historiografía profranquista, hasta la más rabiosa actualidad, no tuvo el menor inconveniente en regalar a la República la posibilidad de sobreponerse. No es de extrañar que se proteja por todos los medios posibles su dirty little secret. La guerra continuó.

LA POROSIDAD DE LA FRONTERA FRANCO-CATALANA

Se debe a Ramón Salas (p. 1633) el mérito de haber localizado los albaranes en los que quedó reflejada una parte del tránsito transfronterizo. Cubren el período que media entre el 29 de junio de 1937 y el 18 de enero de 1939[1]. La imagen que desprenden permite contrastar numerosas afirmaciones de capítulos anteriores. Su fecha de comienzo coincide con la entrada en acción de Negrín tras su rápida marcha a París al caer el primer Gobierno Blum. Esto indica que la frontera había estado cerrada hasta entonces ya que se había aplicado estrictamente la no intervención para los suministros de material de guerra. Recordemos que el titular del Quai d’Orsay, Yvon Delbos, había intentado incluso yugular el flujo de ayuda soviética por vía marítima. Más tarde la frontera llegó a adquirir una importancia capital. Si los franquistas se hubiesen adueñado de ella, la resistencia hubiera sido imposible (lo que ocurrió en febrero de 1939)[2].

El tránsito se hizo por ferrocarril, carretera y mar. La importancia de cada medio evolucionó a lo largo del tiempo. Cuando los bombardeos dañaron la línea de Port Bou una parte se desvió hacia Puigcerdá, adonde se llegaba desde de la pequeña estación francesa de La Tour de Carol. El ferrocarril era el medio más adecuado para transportar material pesado. La parte de los suministros reflejada en los albaranes pasó, en general, a hacerse por camiones hacia el 20 de enero de 1938. Los suministros identificados hasta finales de marzo no fueron impresionantes. Hemos inventariado, por ejemplo, 535 motocicletas, amén de jaulas y sidecares; 145 camiones cisternas; 35 ambulancias; 1100 chasis de camión (la mayoría de Estados Unidos donde los compraba la Hanover Sales Corporation); unos 130 camiones, incluidas ambulancias; casi un centenar de coches, entre los cuales abundaban los de representación, y productos industriales. Casi todo estaba dirigido al subsecretario de Armamento. No se registraron envíos de aviación, aunque sí de vez en cuando de productos accesorios (cola para los RZ; instrumentos de a bordo y piezas de recambio para los aviones Gourdou). Entre el material ligero sólo hemos localizado 70 pistolas ametralladoras. Lo que empezó a aflorar hacia finales de 1937, cuando la política de Chautemps aflojó los constreñimientos, fueron municiones pero tampoco como para lanzar las campanas al vuelo. Se trataba de detonadores, pistones, casquillos, cápsulas, cartuchos, balas y espoletas. Estos envíos se realizaron con documentos aduaneros que enmascaraban, tras términos convenidos, la realidad: rivets de latón o acero para las balas y de cobre para los detonadores; leche condensada para los casquillos; máscaras de gas para otros. Entre los suministradores de lo que indudablemente era material de guerra aparecieron por primera vez empresas francesas. Ello no escapó a los británicos pero no le atribuyeron demasiada importancia, dada la modestia de los envíos, algo en lo que concurrió más tarde el general Gamelin (p. 332).

Sorprende la inexistencia de otros materiales ligeros y, sobre todo, del pesado. En lo que respecta a este, los camiones no podían transportarlo con facilidad por lo que se realizó en gran parte por barco. En los albaranes únicamente figuran dos expediciones por esta vía, el 12 de enero de 1937 de Marsella a Barcelona, y el 11 de enero de 1938, con máquinas y chatarra que luego se trasladaron por ferrocarril. El cambio de Gobierno de Chautemps a Blum no se tradujo en un incremento inmediato de los suministros bélicos reflejados en tales documentos, de aquí que sólo puedan representar una selección, aleatoria o no, de las expediciones, pero los criterios de la misma no se han documentado todavía.

El perfil del tránsito se modificó tras la formación del nuevo Gobierno Negrín y la sustitución del segundo Gobierno Blum por el de Daladier, al que aludiremos en el próximo capítulo. Los envíos, casi siempre en camiones, se concentraron entonces en municiones: pistones, espoletas, detonadores, cartuchos, cebos sensibles y, sobre todo, muchas vainas. Como antes, se utilizaron términos convenidos. Sólo en tres ocasiones se registraron suministros por ferrocarril a través de La Tour de Carol. El 6 de abril, 40 equipos JLAS de un cañón de 20 mm; el 25 de abril, medio millón de toneladas de material y municiones diversas y el 27 de mayo, 100 ametralladoras ligeras, 150 pesadas, 7800 fusiles y 12 cañones de 40 mm. La cuestión estriba en cómo documentar el tránsito global. Para abordar esta cuestión cabe hacer uso de dos tipos de fondos: los emanados de los servicios de espionaje franquistas y las estimaciones británicas. No hemos podido consultar datos fidedignos franceses, pero por las razones que veremos seguidamente es probable que esta carencia no sea determinante.

El problema de los documentos franquistas es el de su veracidad. Hemos localizado documentación del SIFNE para el período comprendido entre el de octubre y el 27 de noviembre de 1937 (AMAE: legajo R-1061). Comprende numerosos casos sobre: incidencias fronterizas; paso de voluntarios; transportes de la más diversa índole (muchos de productos alimenticios e industriales); llegadas de barcos (con carga general, específica o de material de guerra) a los puertos próximos a la frontera, sobre todo a Marsella y su traslado a Cataluña por pequeños buques e incluso lanchas rápidas, de difícil interceptación; expediciones por vía terrestre, etc. La identificación de los suministros de naturaleza bélica, cuando los hubo, es deficiente. En ocasiones las noticias casan con los albaranes, por ejemplo, en la importancia de los chasis y camiones cisternas. En otras se mencionan aviones y a veces se apostilla que se trataba de aparatos utilizados para el entrenamiento de pilotos y susceptibles de reconversión. Abundan cifras sospechosas. En la segunda mirad de octubre de 1937 se mencionan, por ejemplo, 48 bombarderos rusos llegados a Marsella y 56 Dewoitine de un prototipo que todavía no había entrado en servicio en Francia (!). Hay referencias a suministros bélicos soviéticos procedentes de Odesa (cuando para entonces la ruta seguida era ya la de Murmansk-Burdeos). Es difícil separar el trigo de la paja, la realidad de la fantasía. Es verosímil que predominase el chismorreo. Los informes se enviaban al Gabinete Diplomático de la Secretaría General del S. E. el Jefe del Estado bajo la rúbrica de «infracciones de Francia al pacto de no intervención» y al Ministerio de Asuntos Exteriores que los utilizó en sus batallas diplomáticas y de contrapropaganda[3].

Por fortuna se dispone de datos que presentan un perfil más profesional. Dan comienzo el 14 de abril de 1938 y llegan hasta finales de mayo, es decir, el período aproximado de apertura de frontera bajo el Gobierno Daladier. Es una coincidencia que hace pensar que tales datos se utilizaron como munición en los escarceos para conseguir que los franceses la cerrasen de nuevo al material bélico (AMAE: legajo R-1047). Entre ellos se detallaron grandes envíos de productos para la industria (no necesariamente de guerra), vehículos y otros materiales y se dio relieve específico a tres categorías: aviones, tanques y artillería pesada. De los primeros se presentaron cifras abrumadoras. Por ejemplo, 110 aparatos norteamericanos tan sólo en la primera quincena de abril, 46 en los primeros días de mayo o 125 nueve días más tarde. En sólo dos, el 9 y el 12, se registraron 70. En cuanto a los tanques, además de un número indeterminado, desmontados o no (se mencionaron específicamente 125 en los primeros quince días de abril), se identificaron 103 soviéticos durante este mes y el de mayo. Como sabemos positivamente que no se envió tal número podemos dudar no sólo de esta información sino de otras. En la medida en que los datos del SIFNE o del SIPM reflejasen la realidad o lo que pasaba como tal, su significación política la destacaremos al final del capítulo. Aquí subrayaremos que multitud de informaciones, abultadas o no, sobre el tránsito fronterizo se encuentran en los archivos del Ejército del Aire (legajo A-93).

LOS PENETRANTES OJOS DE LONDRES

Mientras se localizan fondos adicionales republicanos, cabe utilizar estimaciones británicas. Los servicios de inteligencia (en particular MI1) seguían con atención el tráfico. Tendrían menos interés en exagerar su volumen que los franquistas. El Ministerio del Aire conocía con precisión los altos y bajos de la ayuda soviética. Un informe del 22 de marzo de 1938 puso de relieve que hasta que los submarinos italianos empezaron su campaña contra la navegación en el Mediterráneo el flujo había sido bastante regular. A partir de septiembre de 1937 decreció sustancialmente. A finales de octubre sólo dos de siete barcos que atravesaron los Dardanelos podrían haber llevado material de guerra. Cesaron en noviembre y diciembre, a consecuencia de los acontecimientos en China (lo que daba de lleno en la diana) y por razón de la superioridad naval franquista. En enero y febrero de 1938 se obtuvieron informaciones a tenor de las cuales algunos buques habían llegado a Marsella, donde descargaban el material para su transporte por tierra. No estaba demostrado que se tratara de aviones[4].

En la perspectiva de la preparación de la batalla del Ebro nos interesan las estimaciones británicas para el período de abril a agosto de 1938, que fue el de máximo peligro para los republicanos y preludio de Munich[5]. Para un primer subperíodo, hasta mitad de mayo, se detectó tráfico de municiones, cuya procedencia se atribuyó a la URSS y a Checoslovaquia. Es cierto que se mencionó la llegada de 300 aviones pero también la sorpresa de que pudiera aparecer de sopetón un número tan considerable (que ha creado escuela en la literatura)[6]. Por el contrario, se recogió el tenor de las declaraciones hechas por pilotos soviéticos de regreso a la URSS en las que se afirmaba que los envíos de aviones se habían reducido, como consecuencia —dijeron— de la política francesa. El encargado de negocios británico en Barcelona había visto sólo sesenta obuses, un tráfico bastante vivo por ferrocarril y sobre todo por carretera. En el segundo subperíodo, las estimaciones redujeron drásticamente el tránsito hasta que el Gobierno Daladier cerró de nuevo la frontera al material bélico en junio. El 20 de mayo, el nuevo titular del Quai d’Orsay, Georges Bonnet, comunicó al embajador británico que las noticias que divulgaba la prensa respecto a dicho tráfico eran exageradas. Él mismo había pedido informes a la DG de Aduanas. De ellos resultaba que a principios de abril pasaban diariamente entre 40 y 50 vagones por La Tour de Carol, pero que del 15 al 25 la cifra había descendido a 6 vagones. Del 5 al 15 de mayo sólo se registraron 4 en total[7]. Por Cerbére habían pasado 30 vagones diarios hasta el 25 de abril. El tránsito se había detenido después. Desde el 1 de mayo apenas si había pasado un vagón y medio al día. Por último, a través de Le Perthus, del 20 de abril al 5 de mayo pasaban cinco camiones diarios. Después, no más de dos (TNA: FO 371/22645).

MI1 se hizo eco, eso sí, de que algún que otro avión norteamericano había llegado a la República a través de Grecia y Turquía, donde teóricamente se habría vendido. Más tarde reseñó informaciones sobre compras adicionales en París de nuevos aviones estadounidenses aunque se preguntó cómo se evadirían los controles del CNI. El 7 de mayo afirmó que 27 Grunman habían arribado a Barcelona como si procedieran de Turquía. Ankara negó que ninguna empresa turca hubiera hecho ningún pedido a Estados Unidos. MI1 recogió igualmente los rumores de ciertos envíos de armas soviéticas a bordo de barcos británicos pero recordó que otros análogos que habían proliferado en el pasado no habían podido sustanciarse. Subrayó que las informaciones franquistas eran tan escasamente fiables como de costumbre. De los doce barcos de los que se afirmaba que transportaban armas uno había ido a parar a un puerto franquista, otro era francés y los restantes tenían observadores del CNI a bordo que declararon que llevaban carga inocente.

Respecto al tráfico transfronterizo MI1 llamó la atención sobre una discrepancia fundamental. Los agentes franquistas en Londres y París daban pelos y señales sobre el peso de los cargamentos que transportaban los camiones, su contenido, el momento exacto en que traspasaban la frontera, etc. Sorprendía tal detalle cuando cruzaban la frontera sin que se les parase o se hiciera el menor examen. Se trataba, en todo caso, de un tráfico en disminución. Mil especuló que probablemente los republicanos habían obtenido tanto como podían absorber. En el tercer subperíodo se indicó por fin que las informaciones disponibles no registraban el menor envío soviético. Las armas y municiones procedían de Grecia y eran de mala calidad. Se había informado que sólo dos barcos, el Oregon y el Winnipeg, bajo pabellones norteamericano y francés respectivamente, habían descargado material en Alicante y quizá entre él algún avión.

Tales informes no ofrecen datos demasiado concretos. Lo contrario de lo que ocurría con los envíos a Franco, sobre todo los procedentes de Italia, cuyo ritmo constante se ilustra en el CD del apéndice (doc. 37). La descriptación de los telegramas italianos y la mayor eficacia de la inteligencia británica de cara al régimen fascista lo explican sobradamente. Así, por ejemplo, en abril el Aniene habría transportado 34 CR 32 y 34 RO 37, amén de accesorios, bombas y motores[8]. En mayo se registraron no menos de cuatro barcos con hombres y material y otros tantos en la primera quincena de junio. El flujo se intensificó más adelante y comprendía aviones (en torno a 46), hombres, material y munición[9]. Los datos eran más escasos en relación con el Tercer Reich. Se referían sobre todo a material de artillería y municiones, amén de hombres, que sustituían a los soldados de la Cóndor que regresaban poco a poco, y a medida que pasaba el tiempo se hicieron más sólidos. Los barcos eran alemanes o navegaban bajo pabellón panameño. De algunos, como por ejemplo el Procida o el Girgenti, sabemos que eran habituales. No es de extrañar que en el Foreign Office se anotara, con amargura, que había escasas dudas de que Mussolini había roto la promesa hecha a Chamberlain, quizá para reforzar el contingente italiano y su armamento por si entraba en vigor el plan de retirada de «voluntarios» que llevaba meses discutiéndose.

Pablo de Azcárate enfatizó los flujos de ayuda a Franco procedentes del Eje. El duque de Alba hizo lo propio con los que llegaban a la República. A título de mero ejemplo, el 28 de marzo informó al Foreign Office que entre el 1 de enero al 20 de este último mes habían pasado por la frontera franco-catalana nada menos que 2308 voluntarios, incluyendo dos generales, dos jefes, un oficial de EM, 107 oficiales del ejército de Tierra, dos de la Armada, 5 de fortificaciones, 44 ingenieros, 55 técnicos, 8 obreros de las fábricas Dewoitine y 11 especialistas de guerra química junto con el material siguiente: 135 vagones con tanques, 29 con ametralladoras, 22 con motores de aviación, 5000 toneladas de chatarra, 174 aviones de diversas marcas y 37 vagones de material de aviación. Afirmó que el 4 de febrero se suministraron 26 cañones procedentes del regimiento de artillería n.º 115 del parque de Castres, amén de 40 vagones con pólvora[10]. Miles de toneladas de material llegaban de Rusia (TNA: FO 371/22641).

La embajada de Francia en Londres contraatacó y dio a conocer a los británicos los datos que los servicios de inteligencia franceses habían recogido en relación con la dotación aérea franquista al 1 de marzo: 40 Ju 52, 50 He 111, 35 Savoia 81, 36 Savoia 79, 7 Fiat BR 20, 150 Fiat CR 32, 60 Me 109. 20 He 51, 6 Breda 65, 30 hidroaviones, 6 He 70 y 2 He 170, en total 442 aparatos. En las últimas operaciones se habían identificado 120 bombarderos y 190 cazas. Los británicos pensaron que sus aliados trataban de manera indirecta de justificar la porosidad de su frontera y, quizá, convencerles. El teniente coronel Goddard sometió a una contrastación despiadada los datos franceses, comparándolos con los que había recogido en Barcelona durante su misión y utilizando las informaciones y estimaciones de los servicios de inteligencia propios. Su resultado, que no nos detendremos a analizar, fue que en realidad Franco disponía de una aviación más poderosa: entre 499 y 516 aparatos. El 1 de abril envió su análisis, considerado hipersecreto, al Foreign Office[11]. Tal y como ha sido documentado por Jesús Salas (tomo III, anexo 43, pp. 287-291, en donde figuran las listas nominativas), en el período comprendido entre octubre de 1937 y junio de 1938 el Tercer Reich y la Italia fascista enviaron a España un contingente impresionante de pilotos, suponemos que plenamente formados: unos 300 el primero y algo más de 240 la segunda.

En París, Quiñones de León se movía también cerca del embajador británico. El 25 de mayo le dio una lista enorme en la que se registraba el desembarco en Le Havre de un vapor polaco, el Diana, con 7800 fusiles, 250 ametralladoras, 16 cañones, 50 000 obuses, amén de otros materiales. El grueso del tránsito lo reservó para el que pasaba por La Tour de Carol. En sólo diez días, del 2 al 12, habían cruzado la frontera entre otros 11 vagones con explosivos, 9 con artillería, 6 con municiones, 4 con armas automáticas, 27 plataformas con aviones y equipo y 20 carros de asalto montados y desmontados (TNA: FO 371/22646).

No se trata, naturalmente, de hacer una mera comparación, ya sea estática en determinados momentos de tiempo y ni siquiera dinámica. Los suministros tuvieron su importancia pero más significativo es algo que no se les escapaba a ciertos británicos que seguían de cerca la contienda. Uno de ellos fue Thompson. En pleno debacle republicano, se explayó en consideraciones cualitativas mucho más significativas con el fin de orientar a su nuevo ministro de Exteriores.

Aunque sea cierto que los alemanes e italianos, «técnicos» y demás, representen un cinco por ciento de las fuerzas «nacionales», su papel en la guerra es hoy, y ha sido siempre, de una importancia suprema para el general Franco. Sin la aviación alemana e italiana, sin la artillería y las unidades mecanizadas, sin los «técnicos» y las municiones, la historia militar del movimiento «nacional» hubiera sido muy diferente. No es la importancia numérica de los intervencionistas extranjeros, por muy organizados que sean, lo que cuenta: es la importancia militar de su participación en la campaña y la influencia política que ello les ha permitido desarrollar tras las bambalinas. Como los acontecimientos han demostrado, la intervención rusa y la ayuda que los republicanos han obtenido de Francia se esfuman hasta la insignificancia en comparación con la ayuda ofrecida por los Gobiernos de Italia y Alemania a los «nacionales[12]».

Conviene ahora ver la otra cara de la medalla y comparar mito y realidad. ¿Cuál fue la actitud de Stalin? Es un tema esencial pero que hasta ahora no ha sido tratado adecuadamente en la literatura. Lo abordaremos conscientes de que entramos en un terreno minado. Nuestra argumentación se atiene estrictamente a la base documental localizada y en cuyo trasfondo los historiadores profranquistas y conservadores se han abstenido de penetrar.

SE MULTIPLICAN LAS PETICIONES A STALIN SOBRE AYUDA A LA REPÚBLICA

Al Kremlin llegaron peticiones muy significativas que emanaban del NKID y de la Comintern. Se ha revelado, por ejemplo, la que hizo el embajador en Londres desde su privilegiada atalaya. Con gran sagacidad, tras la dimisión de Edén, Maisky anticipó a finales de febrero que Chamberlain llegaría a un acuerdo con Italia y que sacrificaría a la República. Como así ocurrió. Si los republicanos se mantenían y rechazaban a Franco, los británicos, pragmáticos, se acomodarían. Sería preciso a tal efecto que la República recibiera más ayuda. Lo más importante eran aviones y artillería. Maisky reconocía los problemas de transporte y del tránsito. Subrayó el papel de las «propinas» y el que los franceses cambiaban de opinión a menudo. Si se pudiera llegar a un acuerdo extraoficial con ellos… Maisky era prudente. Sabía que se extralimitaba en sus funciones pero afirmó que la victoria republicana bien valía una candela, es decir, unos cuantos centenares de aviones y baterías, lo que el RKKA consumiría en dos o tres días de combate[13]. Su petición cayó en saco roto. También Togliatti en su informe de abril (p. 200) subrayó (lo que Radosh desconoce): «Es necesario que el ejército reciba a toda costa más aviones y, en general, más armas. Aviones, sobre todo».

Cabría pensar que tales peticiones se elevaban en un período de reveses militares para la República y que quizá Stalin prefiriese aguardar a ver qué pasaba. ¿Para qué remitir material si los republicanos estaban condenados? Pero el hecho es que el EP se reorganizó y la presencia comunista se acentuó, es decir, que parecían cumplirse los análisis que hicieron ex post numerosos historiadores antirepublicanos y/o anticomunistas. Togliatti, en comunicación a Dimitrov, insistió el 15 de junio en que al renovado EP le hacían falta no sólo más armas sino también más asesores:

La España republicana requiere más apoyo… Es preciso aumentar urgentemente la capacidad combativa de los republicanos, en particular para reforzar y mejorar el mando… Tras la reorganización [del EP] los oficiales comunistas vuelven a desempeñar un papel importante pero se detecta una incapacidad en el mando de las unidades militares. El desacuerdo es a veces mayor que el que había antes… Negrín tiene ahora más posibilidades de ejercer influencia sobre la marcha de las operaciones previstas por el EM. Exige constantemente de nosotros que se le preste ayuda enviando personas que entiendan en asuntos bélicos. El partido hace todo lo posible para ayudarle, pero las posibilidades de darle personas para el EM son limitadas. Por eso es extremadamente necesaria la ayuda en este asunto… (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunto 1149, p. 167).

No sólo hubo peticiones que emanaban del ámbito soviético. Negrín insistió directamente con los rusos. A finales de abril hizo un balance a Marchenko de su primer mes en el Ministerio de Defensa. Ya le llegaban directamente los informes militares. Uno bastante significativo procedía de la sección de Información del Ejército de Tierra que le envió el 13 de abril Manuel Estrada. Se hacía eco de llegadas continuas de barcos italianos a Sevilla y Cádiz (ocho sólo en el mes de marzo: una cifra exagerada) y de los desplazamientos subsiguientes de elementos bélicos para reforzar el frente (AJNP). Cabe especular si Negrín dio a conocer sus impresiones auténticas o si quería reforzar los prejuicios soviéticos. En cualquier caso declaró que se había convencido de que en el Ministerio se había hecho todo lo necesario para no ganar la guerra. Con todo, y aun cuando se hubiesen perdido tiempo, territorio, recursos humanos y material, la contienda todavía podía cambiar de signo. Para ello se necesitaba un respiro y medios con el fin de organizar nuevos recursos. La primera dificultad era la debilidad de la aviación, en especial de caza. Era esta la que, en caso de un nuevo ataque enemigo, tendría que jugar un papel decisivo, neutralizando hasta cierto punto las acciones de su potente aviación de bombardeo. La segunda dificultad era la situación financiera. Tenía una propuesta francesa para 336 cañones. Con el equipamiento mínimo costarían cuatro millones de libras. Había posibilidad de adquirir aviones en América pero no medios. No sólo era preciso comprar armamento para organizar grandes reservas sino también uniformes, calzado y alimentos. La población pasaba hambre. En muchos lugares los trabajadores ya no recibían pan, pues no era posible adquirir cereales[14]. Las fuentes de divisas se agotaban. Los objetos de gran valor y las obras artísticas no podían venderse con facilidad y originarían una campaña adversa en el extranjero. Negrín se veía obligado a ocultar la situación financiera real incluso a los miembros del gabinete ya que, si se enteraban de ella, el Gobierno no duraría ni 24 horas. Sería humillante que la guerra se perdiera después de dos años de lucha a causa de la situación financiera y del hambre. De aquí sus peticiones. Eran modestas, quizá previendo un rechazo: envío urgente de 90 cazas y ayuda con nuevos créditos para adquirir armamento tanto en la URSS como fuera de ella. Se necesitaban expertos financieros, más consejeros y más oficiales de marina, ya que no se fiaba de los que tenía la Armada.

En su informe, Marchenko adujo factores positivos para continuar la lucha: la reorganización y ampliación de la base del Gobierno; los cambios en la oficialidad del EP, cuyo espíritu se había fortalecido; cierto desgaste en las reservas de Franco, con una reducción del ritmo de su avance contra Valencia. Si no se lograba pararlo y tomaba la ciudad del Turia el Gobierno se encontraría en una situación extraordinariamente difícil. El traslado a Cataluña de la caza en la zona Centro-Sur sería imposible, empeoraría la situación política y se provocaría una nueva andanada contra el gabinete y el PCE. Los adversarios ya se movían y empezaban a manifestar su descontento por la designación de comunistas para los puestos militares más importantes. La oposición, sorda, abarcaba a los anarquistas, caballeristas, prietistas, azañistas y catalanistas. En cuanto se produjera el primer gran fracaso harían todo lo posible para hundir al Gobierno, lo que significaría una catástrofe militar. Marchenko solicitó, por último, información sobre el envío de aviones de caza y de los expertos financieros (telegrama del 27 de abril de 1938. RGASPI: fondo 17, inventario 162, asunto 23).

Se conserva la respuesta que Litvinov le dio dos días más tarde: sus peticiones se habían elevado a Stalin pero no había recaído ninguna decisión. Él no pensaba, por lo demás, que «incluso nuestra ayuda en las dimensiones solicitadas pueda sacar al Gobierno español de la dificilísima situación actual. Creo que se necesita una ayuda real mucho mayor que sólo la cercana Francia podría proporcionar. Yo supongo que Francia está más interesada en conservar la España republicana y no tendría que exigir que nosotros paguemos el armamento que ella suministra a España. Esto, no obstante, es mi opinión[15]». Los franceses, por su lado, detectaron un aflojamiento del interés de Stalin. Así lo afirmaron con toda claridad el 26 de marzo Blum y Paul-Boncour en una cena con el embajador británico (TNA: FO 371/22640). Nada de esto lo sospecha Beevor.

La alusión de Litvinov suscita un interesante problema en el que, por desgracia, no podemos profundizar. Si los franceses deseaban que los escasos suministros que París estaba dispuesto a hacer a la República los pagaran los soviéticos, el mitificado apoyo de Francia adquiere una nueva coloración. Es más, no es irrelevante traer a colación brevemente que por aquella época la justicia francesa, con algún empujoncito de los sectores profranquistas, se debatía para llegar a una decisión sobre si convenía o no desbloquear lo que quedaba de un cargamento de oro a favor de la República. Estaba depositado en Mont-de-Marsan desde 1931 en garantía de un préstamo entonces concedido al Banco de España y cabía pensar que, dado el reconocimiento diplomático de que gozaba la República, el oro pertenecía al banco de emisión republicano. El Consejo de Ministros francés había vetado el 16 de noviembre de 1937 una transferencia al BCEN y los políticos no hicieron mucho para evitar que el procedimiento judicial se alargara. Mientras tanto, los abogados franquistas mantenían una dura lucha para bloquear una decisión, lo cual consiguieron no sin dificultades (Lacroix-Riz, pp. 341-352, y Viñas, 1976, pp. 354-383).

A esta expoliación fáctica de la República se añadieron nuevas dificultades con los bancos británicos. El British Overseas Bank Ltd. (BOB), que aseguraba el servicio de Tesorería del Estado desde marzo de 1936, se desmarcó dos años más tarde. Las sumas en cuestión eran minúsculas en comparación con el oro de Mont-de-Marsan. Se situaban en torno a las 60 000 libras, después de varias operaciones de provisión y pago. Lo significativo fue la comunicación que el BOB dirigió al Banco de España republicano el 4 de abril de 1938:

El sábado día dos de abril dimos instrucciones a nuestros corresponsales para continuar pagos por cuenta de Vdes. Hoy hemos recibido notificación formal de Burgos deteniendo operaciones su cuenta y reclamando control de balance en nombre del Banco de España. Hemos sometido esta intimación a nuestros abogados, los que manifiestan que hasta que la cuestión de esta reclamación de sus rivales sobre los fondos en cuenta del Banco de España sea fijada, los fondos a favor del Banco de España deben ser puestos en suspenso y no permitidas más operaciones ulteriores…

Esto era una muestra más del cerco jurídico que Burgos iba tendiendo en torno a las vitales transacciones financieras de la República. Aunque, en principio, la actitud del BOB podía entenderse (¿pero no reconocía Londres todavía oficialmente al Gobierno republicano?), que había mar de fondo se trasluce de una nota que los servicios de inteligencia del Ministerio de Estado interceptaron al conde de los Andes, agente franquista. En ella se relataban las peripecias por las que atravesaba ante los tribunales británicos una demanda de Burgos para bloquear otros saldos en las cuentas abiertas en el Martin’s Bank. Esta entidad había sido una de las primeras en dificultar las transacciones financieras republicanas en el otoño de 1936. Su obstruccionismo entonces indujo a Negrín a sentar las bases de un nuevo sistema que gravitó en torno al BCEN. Pues bien, en la nota quedaba claro que la dirección del Martin’s Bank había colaborado con todos los esfuerzos desplegados hasta entonces para que los saldos continuasen bloqueados[16]. En definitiva, el cerco financiero a la República se acentuaba, tanto en Francia como en Inglaterra, al compás de la marcha desfavorable de la guerra. Un indicio no desdeñable de hacia dónde se inclinaban las democracias.

Si en Occidente las cosas no pintaban bien, tampoco lo hacían en el Este. En mayo, el periodista norteamericano Louis Fischer (pp. 469s) se entrevistó con Litvinov en su viaje de despedida a Moscú. Le contó que la razón de las derrotas republicanas era la superioridad aérea franquista. Si la URSS daba a la República 500 aviones, la situación cambiaría. La respuesta de Litvinov fue de antología: rendirían mejores servicios en China. Fischer contraatacó y Litvinov afirmó que hablaría con sus superiores. Si lo hizo, no logró cambiar la actitud de Stalin. En efecto, a pesar de las peticiones reseñadas, y quizá de alguna otra que no hemos localizado, la postura no varió[17]. Stalin no se movió incluso tras recibirse uno de los mejores y más largos informes sobre la situación militar y del EP que jamás escribió un asesor soviético. Se trata del realizado por el general Malinovski, una auténtica joya historiográfica.

Malinovski describió todo lo que había aprendido en España desde su llegada hasta mayo de 1938[18]. Su informe es particularmente notable tanto por la visión crítica sobre los republicanos como por la autocrítica con respecto al apoyo soviético. Subrayó que si no se daba más ayuda y si la lucha se reanudaba con el armamento disponible no cabría evitar que el territorio bajo control disminuyera y que Franco ganase la guerra. Había que aumentar la dotación de las FARE hasta llegar a unos 250-300 cazas y en torno a los 200-259 bombarderos (aunque no con R-Z), y a ser posible con tripulaciones soviéticas. Ello permitiría cambiar el signo de las operaciones[19]. Previno contra la táctica habitual de enviar grupos de 30 o 35 como se había hecho hasta entonces. Tal procedimiento no surtiría los efectos deseados. También habría que hacer algo similar con respecto al armamento restante: suministrar de una vez y no en pequeñas dosis. Esta valoración coincidía, en parte, con la que ya había planteado Shtern el año anterior. En realidad, equivalía a volver a la táctica de la primera fase del apoyo, un poco como terminaría haciendo el Tercer Reich con respecto a Franco. A Malinovski no se le ocultaba el problema del transporte, algo que debía resolverse como cuestión previa. Indicó, eso sí, que también era posible adquirir armas en terceros países (como ya había sucedido, aunque no en gran escala[20]). El oro, añadió, podía romper los dogales capitalistas y superar cualquier no intervención. En los recientes reveses militares se había revelado que apenas si existían brigadas con su dotación humana y material al completo. No había DCA y las carencias en artillería e incluso en ametralladoras eran enormes. Abundaba el equipamiento viejo. El entrenamiento era lento y anticuado. Los intentos de introducir nuevos métodos chocaban con resistencias. Un ejemplo: se retiró a los mejores soldados (entre 120 y 125) de una brigada para que demostraran su competencia. No sabían dar en el blanco a cien metros. Necesitaron un mes antes de convertirse en buenos tiradores, una tarea a la que no hubieran debido dedicarse oficiales sino cuadros inferiores. En el caso de la aviación, las FARE tenían que ejecutar decenas de funciones diferentes. La franquista estaba mucho más especializada.

¿Cuáles eran las condiciones para incrementar la capacitación militar? El EP ya era bastante bueno si bien adolecía de muchos puntos débiles. Si no se les eliminaba, el refuerzo material no serviría de mucho y se desperdiciaría, como ya se había desperdiciado una parte de lo enviado. Al Gobierno y al BP del PCE había que plantearles con toda seriedad los problemas esenciales: la debilidad del aparato estatal, la debilidad —y en ocasiones irresponsabilidad— del mando militar, la carencia de buenos oficiales. Era preciso eliminar de raíz el derrotismo, el espionaje y la traición. Resultaba imprescindible estimular la disciplina para que nadie huyese del frente o arrojase las armas.

Ahora bien, el material no lo era todo. La formación del EP había sido el resultado de una pugna inmensa. Los anarquistas (y los trotskistas: esto, sin duda, concesión al espíritu de la época) se habían batido en contra de la creación de un ejército regular. Pero la lucha interna iba más allá: chocaban los oficiales profesionales y los creados en la guerra misma. Ello se reflejaba en todos los niveles: en la lenta sustitución de las pérdidas, en la falta de buenos comandantes, en la no apertura de nuevas escuelas para oficiales, en el temor a que después de la contienda el Gobierno se encontrara con un número excesivo (lo que terminaría ocurriendo en la España franquista).

Malinovski no ignoró el papel de los altos mandos. Consideró que se había cometido un error promocionando a Rojo y disminuyendo a Miaja. El primero era un excelente oficial de EM. Había jugado un papel importantísimo en la defensa de Madrid. De comandante había pasado a general, en parte por la inquina que Prieto tenía contra Miaja. El resultado era que a este un exayudante suyo, le daba órdenes. Miaja se había enfadado. Había obstaculizado el trabajo y se había negado a retirar tropas del frente central, que no prestaban contribución alguna a la evolución global de la lucha[21]. Miaja se alegró incluso de que el enemigo hubiese cortado el territorio porque eso le permitía ser el jefe supremo en la zona Centro-Sur. Sin embargo, sabía bandearse bien en las aguas de la política. Se había hecho incluso miembro del PCE. El pueblo le quería. A Rojo apenas si se le conocía. Los comunistas hubieran influido más sobre Miaja. No podían hacerlo sobre Rojo[22], que topaba por añadidura con muchos profesionales reacios a reconocer sus méritos. En definitiva, el PCE había dado pruebas de subestimar las motivaciones personales en la política de nombramientos. Sin saberlo, Malinovski coincidía con Togliatti, aunque Beevor sea, casi setenta años más tarde, de opinión opuesta.

El general soviético también posó un ojo crítico sobre los asesores. Su papel era complejo, como lo era la situación en que debían trabajar. Necesitaban entre tres y cuatro meses para orientarse y muchos de ellos volvían a la URSS al cabo de 7 o 9. Los jefes españoles se molestaban porque tenían que volver a empezar con otros. Miaja había tenido cinco consejeros en un año y medio. Él mismo había asesorado a seis jefes en 15 meses, alguno de milicias (Líster) y otro del antiguo ejército (Menéndez). Se habían adscrito a comandantes eficientes como Líster o Durán a consejeros que no lo eran tanto y que no sabían cómo manejar una división. Lo que se necesitaba era asesoramiento técnico de categoría, como lo pedían los republicanos, y no para mejorar la instrucción[23]. A pesar de que Malinovski era uno de los representantes más respetados del RKKA en España, su informe tampoco surtió efectos. Lo que reclamaba era una reversión completa de la estrategia estalinista y mejorar de forma sustantiva lo hecho en 1936 y primera mitad de 1937.

Tan significativo o más que el informe de Malinovski fue el destino que tuvo una petición republicana, sólo aparentemente anodina. Debió de realizarse a finales de abril o principios de mayo de 1938. Constaba de cuatro listas. La primera comprendía materiales necesarios para la reparación de aviones (madera, varillas, tubos, remaches, cables, etc.). La segunda planos (para los I-16 y los SB, para los motores M-25 y M-100, para reparar el M-34, diseños de las bombas del SB, informaciones tecnológicas, etc.[24]). La tercera otros planos (para lanchas torpederas, cañones de tanques de 45 mm, granadas del calibre soviético, cuya entrega exigía entre mes y mes y medio) y trilita, pólvora, casquillos (que necesitaban cinco meses) y dinamita. La cuarta se refería a piezas de recambio de más de ochenta categorías (de algunas de las cuales ni había existencias en fábrica) para reparar los tanques T-26. Según Vorochilov, existía la posibilidad de enviar todo lo solicitado. La NKVD (representada por el segundo jefe del GRU, Guendin) se había cerciorado de ello con los responsables del RKKA y con el comisario Kaganovich, responsable de la industria de guerra. Así pues, el 9 de mayo, el comisario elevó la petición a Stalin para solicitar su autorización. ¿Cuál fue la respuesta? Que se agregara a la lista general que los republicanos ya habían presentado y sobre la cual no había recaído todavía una decisión. En definitiva: se repetía la canción de noviembre de 1937, cuando también los servicios competentes se habían puesto de acuerdo[25]. Stalin volvía a las andadas. ¿Por qué? Probablemente porque tan insistentes peticiones no encajaban con las exigencias de la seguridad soviética en un clima internacional inseguro. No hubo ayuda masiva y la que toleró fue mucho más reducida que lo que preludiaba el recorte del año anterior.

Maisky doró la píldora y contó a Azcárate el 24 de agosto que en Moscú había tenido la impresión de que el Gobierno soviético estaba dispuesto a continuar sus envíos de material y aviación, pero que la dificultad era el transporte y, sobre todo, el tránsito por Francia. Conocía el caso de un envío de aviones (sería el segundo y al que Vorochilov aludió en su entrevista con Hidalgo de Cisneros) que no pudo descargarse. Insistió en que si se aseguraba el tránsito por Francia no habría dificultad para continuar los envíos (AMAE: legajo R-2296, E 4).

El último pedido republicano que conocemos de esta época se perfiló en junio de 1938. Implicaba el suministro a lo largo de seis meses de motores y hélices y de hasta un centenar de I-15 y 200 I-16. A pesar de la urgencia con que se solicitaban, hubo retrasos. Se habían recibido sólo 90, poco antes de reiterar el pedido[26]. Figuran en el cuadro XII-1. El episodio tiene importancia porque el pedido se incluyó de forma modificada en el que hizo Negrín tras la batalla del Ebro.

Está documentada la angustia que el bajón de los suministros produjo al Gobierno republicano. A finales de marzo de 1938, Giral dio cuenta de ella al embajador de Francia y enumeró las posibilidades explicativas: la situación interior, los envíos a China que se suponían abundantes[27], el temor a que el Reino Unido se enfadase, las dificultades reales de transporte por tierra y mar (DDF, IX, doc. 48). Casi todas ellas eran pertinentes, en particular las últimas. Se sabe menos que Franco estaba al corriente de tal angustia. El 8 de abril, por ejemplo (recuérdese esta fecha), el SIPM informó a Kindelán, general jefe del Aire, que un agente había entrado en contacto con el coronel Pastor en París y que este le había dicho que la guerra se perdía «por la insuficiencia de aviación». Le era dificilísimo «encontrar buenos aviones» y había tenido que «pagarlos a precios elevadísimos, luchando contra los gángsters del tráfico de armas». Pastor aseguró que desde mayo de 1937 hasta febrero de 1938 no había entrado en la zona republicana un solo avión. En la primera fecha habían llegado 52 aparatos y 24 más el 5 de septiembre. Podría pensarse que se refería a los que tramitaba desde París pero, en cualquier caso, su última afirmación fue rotunda: «la cantidad de aviones del Gobierno de Valencia es tan pequeña que él cree que la proporción es de uno a ocho a favor de los nacionales» (AHEA: legajo A-93).

Las cosas se aclararon algunos meses después. El 7 de junio el SIPM transmitió a Gómez-Jordana y a Kindelán una noticia escalofriante:

Ha llegado de Barcelona, donde ha permanecido quince días, el coronel Pastor… Está tan desmoralizado como cuando se fue. Dice que Rusia ha enviado algunos aparatos (si no, dijo, no nos quedaría apenas aviación) pero no en la cantidad que ellos creen debía hacerlo. Respecto a la extraña actitud de Rusia dice que están en Barcelona completamente despistados, tan pronto parecen dispuestos a una ayuda, que siempre resulta ser más bien moral, tan pronto dosifican hasta el extremo los envíos de material. Ni Negrín, dijo, sabe la razón de esa forma tan extraña de proceder. En cuanto a la ayuda de Francia cree que pasarán por todo, antes que exponerse a perder la amistad de Inglaterra. Dudan cada día de dar un paso definitivo y no se deciden a tomar una posición neta a favor de los rojos. Después de su visita a Barcelona no ha cambiado de la impresión que di de él en mi anterior informe. Cree que, desde el punto de vista militar y si no ocurre algo inesperado, está todo perdido (AHEA: legajo A-93).

Esta vez no hay la menor duda. A pesar de que las noticias que recogía el SIPM eran con frecuencia contradictorias, cualquier analista no prejuzgado habría tenido que detectar los contornos de la angustia republicana. Poco tiempo después, se transmitió una confesión del coronel Emilio Herrera, de las FARE, a un jefe de la aviación militar francesa: «El material de aviación enviado por los rusos da muy poco resultado porque a las cien horas de vuelo queda ya fuera de servicio». Los aviones suministrados por Francia «pueden considerarse como material de desecho». Otro jefe dio cuenta inmediatamente después de que, ante un viejo amigo, Herrera había dicho que el material ruso era muy rápido y poco sólido, que el francés era una saloperie (basura) y que en las filas republicanas la presencia de los Messerschmitt producía verdadero pánico (ibid).

Las dificultades operativas se conocían en la embajada en Moscú que las transmitía a Barcelona. A mitad de mayo, por ejemplo, se llamó a Vicente Polo al Comisariado para el Comercio Exterior y se le dijo que no se enviaría ningún cargamento en tanto en cuanto no se reorganizase la Mid-Atlantic Shipping Co., que fletaba mercantes bajo pabellón griego. La preferencia debía darse a empresas británicas o francesas, importantes y serias, sobre todo si estaban en buenas relaciones con sus autoridades. La víspera, los franquistas habían capturado el vapor Ellinico Vouno, que transportaba camiones, y poco antes, el 17 de mayo, el Eugenis Cambanis. También cayeron otros. Se perdieron 700 camiones. La URSS, dijeron a Polo, estaba dispuesta a ayudar a la República pero no a hacer regalos a Franco. Polo informó el 30 a Negrín de la firme decisión de no realizar más entregas si no se modificaba radicalmente el sistema de fletamentos y se le rodeaba de todo género de garantías. Los vapores griegos y otros mercantes letones y finlandeses surtos en puertos soviéticos recibieron órdenes de abandonarlos sin carga, por la sospecha de que pudiera ir a parar al enemigo (Viñas, 1979, pp. 408s).

Fischer (p. 470) apuntó algunas de las razones que anticomunistas apasionados como Bolloten o Beevor no han recogido. Los suministros soviéticos a la República se vieron afectados por numerosas razones: la guerra en China, la limitada capacidad de producción, la crisis en torno a Checoslovaquia, las dificultades de tránsito por Francia. Indudablemente se trató de condiciones necesarias, pero no suficientes. Lo que determinó la insuficiencia fue la valoración personal de Stalin. Cuando esta última varió, de los arsenales soviéticos empezaron a surgir suministros. Lo veremos en el capítulo decimoquinto.

CUANTIFICACIÓN DE LA AYUDA SOVIÉTICA

Después de marear la perdiz con las estimaciones franquistas y británicas, examinada la postura de Stalin y subrayadas las dificultades de transporte, es el momento de determinar los resultados. Se trata, no cabe ocultarlo, de un tema extraordinariamente importante, dadas las exageraciones que sobre él se encuentran todavía en la literatura[28] y las múltiples maniobras de desinformación que reflejaron los documentos de la época[29]. Pondremos nuestro granito de sal al esclarecimiento del mismo.

Una nota de Vorochilov a Stalin de febrero de 1938 estableció en términos monetarios la planificación de la ayuda hasta el mes de junio. Se preveían aproximadamente 13 expediciones, enseñanzas a impartir a 300 pilotos y el relevo de unos 400 efectivos soviéticos destinados en España[30]. El todo, sin contar el importe de los suministros mismos, ascendía a 5,6 millones de rublos y a 274 000 dólares (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunto 1149, pp. 61-63). En lo que se refiere a los envíos las previsiones se cumplieron a rajatabla pues de las 13 expediciones se efectuaron 12. Hubo dos más, una en julio y otra en agosto. Tal exactitud es muy importante porque permite inferir que la ayuda que Stalin estaba dispuesto a otorgar a la República se movió dentro de los límites prefijados a comienzos de 1938, aunque quizá no en cuanto a su contenido. No afectaron a los planes ni la evolución interna republicana ni los nubarrones que fueron ensombreciendo la escena internacional. Tampoco parece que incidieran las negativas de Negrín a prescindir del PCE.

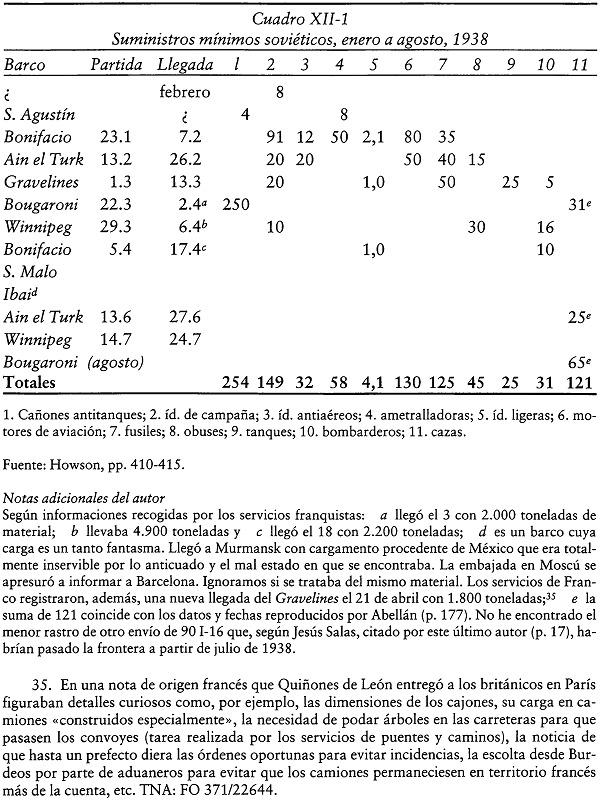

El detalle mínimo de los suministros soviéticos, según la reconstrucción de Howson, se expone en el cuadro XII-1. Algunos materiales, como los cañones japoneses Arisaka de 107 mm, eran como afirma Cardona (2006, p. 245) «muy aptos para un museo». Se trató, sin duda, de una mala jugada que recuerda al primer envío de suministros en septiembre de 1936 a bordo del Campeche[31]. Por desgracia, no hemos encontrado documentación que explique por qué se incorporaron tales antiguallas en momentos tan críticos para la República.

Los barcos reseñados también transportaron armas ligeras, cartuchos y munición, equipamiento diverso y una amplia gama de pertrechos[32]. Lo que se consigna en el cuadro anterior es el hardware más significativo, es decir el material más o menos pesado[33]. Obsérvese que, en consonancia con la orientación de los suministros que ha destacado Rybalkin, se trataba por lo general de elementos básicamente defensivos. Entre los primeros figuró el pedido con la conexión boliviana y que se había originado en Checoslovaquia, al cual ya hemos aludido[34]. En lo que se refiere a los segundos, los tanques no fueron muchos (y permiten echar a la basura las exageraciones del SIPM). La aviación, de primordial importancia, se mantuvo dentro de límites estrictos: no cabe afirmar que 31 bombarderos y 121 cazas constituyeran un enorme contingente. Se situaron, eso sí, al nivel solicitado por Negrín al Gobierno francés pero a la mitad de las estimaciones de Morel respecto a sus necesidades y muy por debajo de las establecidas por Malinovski.

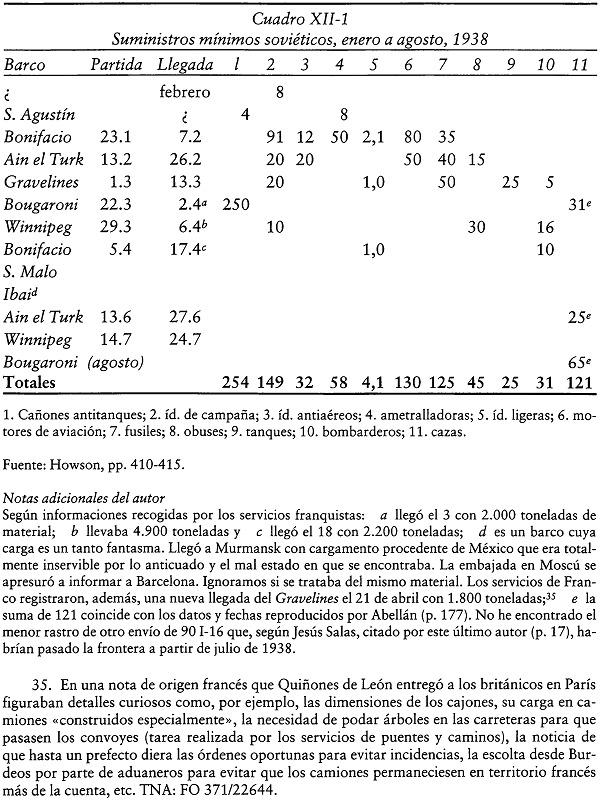

¿Cuál era el significado de 152 aviones en términos operativos[35]? Es una pregunta a la que no puedo responder adecuadamente. Existe, sin embargo, una posibilidad de comparación sobre la cual arroja luz la contabilidad soviética. A tal efecto pondremos en relación tal contingente con las pérdidas, por diversas causas, que sufrió la aviación republicana[36]. Hemos de subrayar que en 1938 tanto la italiana como la Cóndor estaban dotadas de aparatos con frecuencia modernísimos, que los pilotos rotaban y estaban muy bien entrenados y que la superioridad aérea la tenía ya ganada y consolidada Franco. Los datos del cuadro XII-2 reflejan lo sucedido. Los derribos en batalla aérea aumentaron casi el doble en la primera mitad de 1938 en comparación con las ocurridas en todo el año anterior. Como señaló el general Kindelán (1981, p. 180),

No quisiera ser injusto con el adversario: los pilotos españoles que se iban instruyendo en Rusia volvían a España llenos de espíritu combativo, pero su inferioridad técnica y carencia de práctica de combate hacían inútiles sus esfuerzos para luchar contra los magníficos pilotos nacionales. Sucumbieron, valientes, en número considerable[37].

Los 152 aparatos enviados en la primera mitad de 1938, cuando las condiciones de combate eran muy desiguales para la República, se aproximaron mucho a las pérdidas experimentadas en el período comprendido entre enero y julio (que ascendieron a 128). La conclusión es inesquivable: el stock de partida, que no era ya muy abundante a finales de 1937, no varió prácticamente. No sorprenderán las amargas quejas sobre las carencias de cobertura aérea durante la batalla del Ebro[38].

Los 152 aviones soviéticos han de compararse con los 184 alemanes que, por lo menos, recibió Franco entre noviembre de 1937 y diciembre de 1938. Según Manrique García y Molina Franco (p. 498) de ellos 85 eran modernos (51 Messerschmitt Bf 109, 11 Ju 87, 7 Do 17, 14 He 111 y 2 He 11z). Los restantes anticuados o de segunda línea. Siempre, diríamos, mejor que nada ya que posiblemente realizarían misiones apropiadas al efecto. Si se suman los aviones italianos es indudable que Franco mantuvo la ventaja en suministros aéreos, de la que prácticamente gozó casi durante toda la guerra. Según tales autores (p. 503) los aparatos enviados por Mussolini después del verano de 1938 ascendieron a la friolera de 161. Para hacer una comparación precisa deberíamos tener en cuenta los recibidos desde julio de 1937 pero, lamentablemente, no los hemos visto desglosados. En cualquier caso, los 345 aparatos contabilizados más que duplican los enviados por Moscú en 1938. Una realidad que ilustra cómo los vientos del Eje siguieron soplando con fuerza a favor de Franco.

En el caso soviético, tampoco se modificó el procedimiento de pago del material, bélico y no bélico, que siguió siendo casi al contado. El mismo día en que los franceses cerraron la frontera, Polo telegrafió desde Moscú informando que el NKVT le insistía con urgencia sobre el pago de la deuda comercial. A mitad de mayo ascendía aproximadamente a 2,5 millones de libras esterlinas (telegrama a Méndez Aspe, 14 de mayo, AJNP). Probablemente lo que Stalin hubiera dicho en marzo ya se había revocado. En consecuencia, el 8 de agosto de 1938, Negrín y Méndez Aspe solicitaron que de la cuenta especial número 10 abierta en el Gosbank se transfiriesen créditos irrevocables para atender suministros hechos a Campsa-Géntibus (cuatro millones de dólares) y a Campsa-Petróleos (1,5), cuyo pago se ordenaría contra presentación de documentos de embarque en cuanto ambas entidades recibieran confirmación telegráfica de haberse verificado la carga. El mismo día se ordenó un pago en firme de 1 024 434 dólares, importe de los suministros a bordo del Ain el Turk, probablemente de junio. El 10 de septiembre se cursó una orden de 3 326 626 dólares para liquidar el material transportado en los vapores Winnipeg y Bougaroni, entendemos que en julio y agosto. La última orden de transferencia que conservó Negrín se hizo el 5 de octubre, por cuatro millones de dólares, importe de más suministros efectuados a Campsa-Géntibus. A pesar de que la contabilidad ya no es demasiado exacta en estos momentos todo hace pensar que el crédito soviético del 7 de marzo se agotó en su totalidad, amén naturalmente del volumen de oro que le respaldaba al 50 por 100 (Viñas, 1979, pp. 403s y 410).

Salvo los recuerdos, bastante sesgados y muy insuficientes, de Ceretti no se han localizado hasta ahora, que sepamos, datos contrastados sobre cómo se pagaba la actividad de los múltiples intermediarios y mediadores que intervenían en el suministro a la República a través de Francia, ya fuese de material de terceros países o soviético. Después de la guerra, cuando llovieron las acusaciones contra unos y otros, y en la marejada de las operaciones de determinación y recuperación de valores que emprendió el nuevo Estado franquista, salieron a la superficie datos que, utilizados con prudencia, permiten arrojar alguna luz.

De algunos documentos conservados por Nicolau d’Olwer, se desprende que hasta marzo de 1939 la administración y la contabilidad de la Comisión Técnica española en París dependía de los servicios del Ministerio de Hacienda y Economía, algo que ya indicamos en su momento. Del lado francés la operación descansaba sobre miembros del PCF. En primer lugar, Ceretti (alias «Pierre Allard» o «Pierre Dufour»). En segundo lugar, Émile Dutilleul (alias «Defresnes») y en último término un consejero municipal comunista llamado Paul Combet[39] que actuaba como secretario del segundo y se encargaba, principalmente, de gestionar el paso del material por la frontera. El polo financiero lo constituía el BCEN en donde Ceretti y Dutilleul tenían, al parecer, abiertas cuentas bajo otros pseudónimos. El mecanismo estaba diseñado de tal suerte que describir su funcionamiento exacto es poco menos que imposible sin la ayuda de los libros, desaparecidos, del BCEN.

Llegar a tal grado de opacidad no fue fácil. El 22 de enero de 1937, por ejemplo, el gobernador del Banco de España se había dirigido a Negrín llamándole la atención sobre el modus operandi hasta entonces seguido y que se prestaba a numerosas filtraciones. El Banco, al ordenar una transferencia del Banco de Francia al BCEN, debía indicarle los nombres de los beneficiarios. Con ello, la entidad francesa conocía estos y, por consiguiente, también los servicios franceses, fuesen de inteligencia o no. Cuando se trataba de sumas a pagar en moneda que no fueran francos, el Banco de Francia adquiría las divisas y las situaba en el BCEN. El cambio aplicado no siempre fue el más conveniente. Es obvio que la mecánica financiera republicana tardó en ponerse a cubierto de ojos predadores.

De lo que antecede se desprenden dos conclusiones y una pregunta. La primera conclusión es que Stalin, tras decidir recortar la ayuda, se mantuvo en sus trece, con independencia de la evolución política interna en la zona republicana. La segunda es que lo que envió se pagó. En cuanto a la pregunta observemos que si los suministros soviéticos, los más importantes y modernos, sobre todo en aviación, fueron lo que fueron en los primeros meses de 1938 (y no parece que se obtuvieran refuerzos equivalentes por otra vía), ¿cómo fue posible superar los grandes descalabros militares sufridos en marzo y abril? La respuesta se encuentra en uno de los episodios de la guerra civil más y mejor enmascarados.

FRANCO ECHA UN SALVAVIDAS A LA REPÚBLICA

Hemos llegado a un aspecto importante, quizá el más importante política e históricamente de toda la contienda. Al esclarecerlo nos atenemos rígidamente a la máxima de León XIII con la que se inicia este libro, en la confianza de que la sigan en el futuro los historiadores clericales y profranquistas. Estuvo en manos de Franco acortar la guerra en casi un año. No lo hizo. Esto significa que los muchos miles de muertos y heridos de ambos bandos, las batallas sucesivas (en especial la del Ebro) y las destrucciones de los últimos diez o doce meses caen de alguna manera sobre su conciencia de manera directa. No es posible escribir sobre la guerra civil y no abordar dicho tema. Para hacerlo seguiremos, de nuevo, la metodología que tan temible hizo a mi admirado Herbert R. Southworth.

Recordemos brevemente los hechos. Como ha sintetizado Cardona (2006, pp. 240ss), cuando las fuerzas franquistas cortaron el territorio republicano en Vinaroz el 15 de abril, quedaron al norte los restos desgastados de las mejores unidades del EP, algo de lo que no discrepan historiadores militares de reconocido prestigio como Ramón Salas (pp. 1755 y 1758) o José Manuel Martínez Bande (XI, 1975, pp. 130s). Al sur permanecieron la mayor parte del Ejército de Maniobra y todo el Ejército de Levante, que se encontraban en mejor estado. Franco tenía tres opciones. La primera consistía en atacar hacia el norte por la línea de la costa hacia Tarragona y Barcelona. La segunda, en avanzar desde Lérida, tras haber tomado algunas de las principales centrales hidroeléctricas que suministraban energía a la capital catalana y a sus núcleos industriales (ibid., p. 134, y Ramón Salas, p. 1755). La tercera en lanzar las dos operaciones al mismo tiempo[40]. Sus generales esperaban una de ellas. Lo mismo cabe decir de los alemanes y de los italianos.

Franco, sin embargo, sorprendió a todo el mundo y ordenó que el avance se realizara hacia el sur, hacia Valencia. Esta opción disminuyó de inmediato la presión sobre Cataluña, que estaba prácticamente abierta de par en par a una penetración hacia Barcelona desde la capital leridana. Sin creer en su buena estrella, los republicanos trataron de obstaculizar tal eventualidad. La ausencia de avance les permitió ganar un tiempo precioso que emplearon en reorganizar profundamente el EP, disciplinar la retaguardia y, aspecto no menos importante, seguir obteniendo a través de la frontera los materiales, bélicos y no bélicos, que tanto necesitaban. Son hechos conocidos. Es preciso indagar lo que hay detrás de tan insólita decisión.

Cuando se pasa revista a la historiografía desde esta perspectiva cabe distinguir tres categorías. A la primera pertenecen los autores que no se plantean cuestión alguna o no identifican el episodio. A la segunda, quienes encuentran la decisión inexplicable en términos militares y no se aventuran a defenderla desde este ángulo sino desde otro, no militar, que da paso a la tercera categoría, la más significativa y que dura hasta nuestros días.

Los autores de la primera categoría empezaron a escribir poco después de terminada la contienda. Son los casos paradigmáticos de Luis María de Lojendio y de Manuel Aznar, con sus abundantes loas al genio militar de Franco. Su plan de operaciones lo caracterizó ditirámbicamente Lojendio (pp. 479 y 489) de «luminoso». Aznar no se quedó atrás: pura «operación matemática», si bien señaló que «anunciaba el golpe contra la organización militar de Cataluña» (p. 617) donde radicaba, afirmó el primero, la base fabril de la España «marxista». Ninguno entró en el tema. Una variante la ofreció el teniente general Rafael García-Valiño, que al fin y al cabo estuvo implicado en las operaciones al sur del Ebro. La enunció someramente y le dio una explicación harto somera: implicaba un reajuste completo del despliegue y hubo razones de tipo político, «que solamente el Mando supremo podía valorar». En la misma línea se situó en un principio el coronel Martínez Bande (XI, p. 137), autor de la monografía de la que han bebido tantos autores recientes. De entrada se limitó a indicar que «quizá influyeron… otros factores, cuyo estudio excede los límites de esta monografía». Actitud prudente pero en la que no persistió. Ya en ella (p. 197) mezcló diversas motivaciones posibles[41]. En nuestros días cabría ubicar en tal categoría a Semprún (2004, p. 483), quien se limita a constatar el hecho y la divergencia de opiniones entre los mandos, actitud un tanto sorprendente por cuanto poco tiempo antes (2000, p. 149) había afirmado, con razón, lo poco que hay en este mundo realmente «inexplicable».

Ahora bien, desde que el teniente general Kindelán, jefe de la Aviación franquista, publicó en 1945 sus censurados cuadernos de guerra salieron a la luz las discrepancias que habían existido entre Franco y algunos mandos (en los que se incluía él mismo) con respecto «al teatro y objetivo de la próxima batalla». Con extrema prudencia, alusiones al derecho de opinar y al deber de subordinarse al Mando (que «disponía de mayores elementos de juicio» y tenía «la responsabilidad única e indivisible», cuyo correlato era «el pleno derecho y deber de decidir»), Kindelán criticó la decisión. Tenía informaciones de que los republicanos apenas si contaban con aviación (era verdad: las hemos expuesto anteriormente) y argumentó que «el cerebro y la voluntad del enemigo están en Barcelona». Su toma podía «significar el fin virtual de la guerra», En tal contexto también era preciso, obviamente, cerrar la frontera con Francia (pp. 128-130)[42].

De aquí que tengan mayor interés los autores de la segunda categoría en la que figuran los grandes historiadores militares profranquistas de los años setenta del pasado siglo. Empecemos con el general Casas de la Vega. Este divisó una razón esencial para que no se diera la orden de avanzar en la resistencia que los atacantes encontraron en Lérida, lo que «nos autoriza a pensar que la ocupación de Cataluña hubiera podido ser difícil». Tal explicación no sólo es tosca sino también falsa. La resistencia se produjo antes de la toma de Lérida, no después (¿no ha leído a Ramón Salas, pp. 1756s y 1766?)[43]. Su argumentación está conectada con la que tras la contienda habían dado los autores de la inefable Historia de la Cruzada Española (vol. VIII), dirigida por Joaquín Arrarás, para quienes los efectivos disponibles «no permitían continuar el avance hacia el interior de Cataluña». En todo caso, García-Valiño, Casas de la Vega y otros autores pasan por alto el clima de caos, huida, deserción, cansancio, baja moral y agotamiento que reinaba en la región (Ramón Salas, pp. 1965s). Por ello, añadió este último autor, «resulta doblemente inexplicable cómo y por qué se detuvo la guerra en abril en tan favorable teatro de operaciones».

Esta constatación nos da idea de que, al lado de los anteriores planteamientos (excluido el de Kindelán), Ramón Salas fue un auténtico gigante. Es el momento de presentar desde estas líneas mis respetos a su memoria. Me honró con su amistad y es para mí penoso tener que rectificarle, pero documentar lo que realmente ocurrió es el norte del historiador. Salas recordó que Yagüe piafaba en Lérida (fue testigo presencial) porque no recibía la autorización de proseguir la ofensiva (pp. 1817s). También reconoce lo evidente: Rojo recompuso, mal que bien, el frente catalán, «pero esta maniobra pudieron realizarla con relativa facilidad al encontrarse detenidas las fuerzas» opuestas. Su conclusión fue demoledora: «Muy distinto pudo y debió haber sido todo si a la presión del CTV y Aranda se hubiera sumado la de las tropas situadas al norte del río que pudieron haber sido reforzadas con la agrupación Valiño y con parte de las tropas del ejército de Varela. De haberse hecho así, las cosas hubieran sido completamente diferentes[44]». ¿Por qué, pues, ocurrió lo que ocurrió? Ramón Salas no dio una explicación en términos militares. Señaló, simplemente, que Franco habría decidido no destruir el ejército republicano «por temor a una extensión del conflicto». Añadió crípticamente que obraba «bajo la presión de sus aliados alemanes e italianos». Ya veremos lo que fue tal presión.

Una versión algo más sofisticada es posterior y se debe a la pluma conjunta de Ramón y Jesús Salas (pp. 319 y 330). Es de peor calidad. Ambos intentan dar una explicación más completa y abarcar una más amplia gama de elementos de juicio. A diferencia del profesor de la Cierva, ofrecen una referencia bastante aceptable de la reunión del CPDN, a que ya aludimos en el capítulo décimo, y no ocultan los intentos franquistas, desarrollados con asiduidad, de buscar una buena relación con Francia. También reconocen que el 17 de marzo el vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, general Gómez-Jordana, se entrevistó con el cónsul en San Sebastián, proclive a Franco y habitual enlace con Burgos. Curiosamente silencian lo que le dijo. El conde de Jordana afirmó con autoridad que el territorio español jamás serviría de base para que Alemania e Italia atacaran a Francia. Cuando la guerra terminase, no se quedarían ni con una pulgada de territorio. Rechazó los rumores que corrían de que hubieran desembarcado nuevos contingentes italianos y alemanes y expresó su confianza en que Francia mantuviera la no intervención. Si no lo hacía, la España nacional no podría responder de las consecuencias. (DDF, VIII, doc. 494[45]). En la versión de dichos autores, los italianos y los alemanes sí apoyaban a los generales que querían avanzar por vías catalanas pero ambos siguen acudiendo a un argumento extramilitar: si el Caudillo obró como lo hizo se debió a su temor de que «adentrarse en Cataluña pudiera dar motivos a desencadenar una guerra generalizada que no deseaba en absoluto». Alertamos al lector sobre esta explicación, que será la que terminará imponiéndose en la literatura profranquista.

Antes de pasar a la tercera categoría traigamos a colación algo que ha pasado prácticamente desapercibido. El 3 de marzo de 1938, el embajador alemán, Eberhard von Stohrer, transmitió a Berlín los planes militares de Franco. En ADAP (doc. 541, nota a pie de página) sólo se reprodujo un resumen de los mismos. Entre ellos figuraba hacer uso, al sur del Ebro, de los legionarios italianos, como así ocurrió. También se planeaba una ofensiva al norte del río. Algo igualmente correcto y para lo cual las órdenes precisas se dieron dos semanas más tarde[46] (Martínez Bande, XI, pp. 239-243). Sobre este tema Juan Blázquez Miguel (pp. 165ss) ha recordado que por la misma época Franco había respondido a las preguntas de Harold («Kim») Philby, enviado del Times londinense y supercamuflado espía soviético, a quien poco antes había condecorado[47]. En sus declaraciones, Franco recordó que la guerra estaba ya prácticamente ganada desde la caída del Norte y acusó a los dirigentes republicanos de sacrificar inútilmente a sus hombres, «muchas veces engañados e inocentes», prolongando una guerra perdida. No llegaremos a afirmar que tamaña solicitud podría considerarse como una pildorita de propaganda. Por fortuna, Franco no se detuvo ahí. Cuando Philby le preguntó acerca de las consecuencias de la clausura de la frontera franco-catalana, contestó lo lógico: «Aceleraría rápidamente el triunfo de nuestras armas». Aprovechó para recordar que si en noviembre de 1936 no hubieran llegado las BI (no habló para nada del armamento soviético) la victoria se hubiera conseguido mucho antes. Estas declaraciones fueron publicadas en la zona franquista (por ejemplo, en Amanecer, Zaragoza, el domingo 6 de marzo).

Martínez Bande (XII, 1977, pp. 16s) admite que la opinión común estaba de acuerdo con la idea de avanzar sobre Barcelona y alude (XI, p. 15) a una instrucción del 12 de abril en la que se indicaba como objetivo llegar a Seo de Urgel e incluso a Puigcerdá. Sin más precisiones, se limitó a declarar que se trataba de un «proyecto más bien», de un «sondeo de posibilidades». Hubiera sido interesante que profundizase en tal percepción porque tras ella aleteó probablemente la idea de alguien en el Cuartel General de que cabía avanzar por tierras catalanas[48].

La única referencia a un tema relacionado con el exterior del que hay constancia inequívoca es que Franco se declaró dispuesto a aceptar una sugerencia alemana e italiana de que las tropas extranjeras no se acercaran a la frontera. En Lérida, sin embargo, Yagüe recibió órdenes tajantes de no seguir adelante. ¿Por qué?

EL «CAMELO» DEL INTERVENCIONISMO FRANCÉS. UNA LEYENDA QUE DURA HASTA NUESTROS DÍAS

La respuesta más habitual se encuentra en la tercera categoría de explicaciones en la que refulge el profesor Ricardo de la Cierva. Las distorsiones mencionadas en el capítulo décimo dejan chiquitas a sus «reconstrucciones» ulteriores en el tema que nos ocupa. En estas ha dado a conocer el motivo de la famosa decisión. Se la dijo el propio Jefe del Estado en 1972 y la ha utilizado en flamígeros escritos oponiéndose a la «marejada roja» que, según él, anega las universidades españolas[49].

Lo que movió a Franco fue «el temor de suministrar un pretexto para la ya premeditada invasión francesa de Cataluña» (1986, p. 240). Algo más tarde, cambió sutilmente (1996, p. 714): se trataba de «no avivar el intervencionismo francés»; en 1999 (p. 102) la argumentación volvió a modificarse: «evitar complicaciones internacionales por el comprensible recelo de Francia ante la presencia de alemanes e italianos en el Pirineo». Dejando de lado la cuestión de que la justificación no es la misma, en 2003 (p. 1014) la explicación retornó a la de 1996: Franco desistió «para no avivar el intervencionismo francés». Merece la pena examinar este tema algo más detenidamente.

Tal vez Franco dijera algo similar o todavía no conocido. No osamos pensar que el profesor de la Cierva pudiera creer que el Generalísimo se enteraba sólo por los periódicos de lo que ocurría en París de cara a la guerra española. En ADAP, por ejemplo, se encuentran referencias (docs. 221, del 21 de febrero, y 411, del 21 de agosto de 1937) a las conexiones que tenía con el EM francés. No es comprensible, sin embargo, que ignore declaraciones de Franco anteriores a las de 1972. Existen otras afirmaciones que constituyen el único argumento documentado en base al cual justificó su decisión. A su estrecho colaborador y pariente, Franco Salgado-Araujo (p. 202), le confesó el 2 de marzo de 1957 las motivaciones profundas que le habían impelido a actuar como lo hizo:

Se trata de una transcripción literal. Dejemos de lado dos ucronías: no se apresuró a dirigirse contra el Norte y, desde luego, no ocupó Valencia. Con todo, es fácil colegir que, diecinueve años después de los acontecimientos, explicó su decisión no por los argumentos caros al profesor de la Cierva y a tantos otros historiadores sino por motivos económicos, mucho más prosaicos y, eso sí, absurdos. Aparecen en cursivas. Rizando el rizo, podría discutirse si el atractivo de la huerta valenciana debía pesar más en la balanza que la toma de Barcelona y la finalización rápida de la guerra (el tipo de argumentos del que Ramón Salas se reiría con razón). Pero es que si basó su decisión en tales términos, algo inverosímil, al alargar la contienda se exponía a otro peligro económico y que había tratado de conjurar en todo lo posible: las consecuencias de la presión alemana, muy intensa, para que el «nuevo Estado» aceptara la segunda fase de la penetración de la economía española por parte del Tercer Reich.

Recordemos algunos hechos: la HISMA había venido adquiriendo subrepticiamente a lo largo de 1937 una serie de concesiones y derechos sobre minas cuya producción potencial estimaba de interés para el rearme alemán. Produjo consternación a los nazis un decreto-ley del 9 de octubre (BOE del 12) que derogaba las disposiciones anteriores que se opusieran al mismo, suspendía todos los actos de enajenación de propiedad minera y preveía la nulidad e inefectividad de los actos realizados después del 18 de julio. Las protestas nacionalsocialistas se iniciaron inmediatamente. Empezó una pelea por el control de una parte de las riquezas del subsuelo español que algunos autores profranquistas han descrito poco menos que en tonos épicos. Ahora bien, si la guerra se alargaba, era de prever que las presiones continuarían ya que no se reduciría la dependencia con respecto al Tercer Reich por el suministro de material de guerra. Y, en efecto, las presiones nazis continuaron hasta que la urgente necesidad de nuevos pertrechos tras la batalla del Ebro hizo que el general Franco cediese y aceptara sin más todas las condiciones hitlerianas. Diremos algo al respecto en el capítulo decimoquinto.

En cualquier caso, como la argumentación del profesor de la Cierva choca con los documentos de la época, las memorias disponibles, el timing y el mero sentido común conviene explorarla. Primo, no está en modo alguno documentado que los franceses quisieran invadir Cataluña y tal autor tampoco se ha sacado de la chistera ninguna prueba de este tenor: no ha pasado, en realidad, de una mala referencia al acta de la reunión del CPDN que los historiadores conocen, insistimos, desde fecha tan lejana como 1946. Debería haber considerado que Franco supo inmediatamente, en un lapso de cuarenta y ocho horas, la índole de las decisiones parisinas (al menos es lo que afirman Martínez Parrilla, p. 192, y Bahamonde/Cervera, pp. 79s, autores a quienes ningunea[50]). Podría haber intuido que el cauce quizá fuese un allegado del mariscal Pétain, el comandante Georges Lostanau-Lacau, exmiembro de su gabinete. Tuvo todo el tiempo del mundo para hacerlo porque, como señala Alexander (p. 102), su actividad al frente de la organización secreta Les Corvignolles había sido descubierta y en febrero de 1938 se vio obligado a dejar el servicio activo. Incluso Ciano consignó inmediatamente en su diario que la reunión de la CPDN había dado origen a rumores sin credibilidad[51].

En otra demostración de su metodología, el profesor de la Cierva continúa ignorando, en la hoy por hoy última versión de su «reconstrucción», que el general Gómez-Jordana (pp. 88s) seguía al minuto la evolución en el exterior. También lo ignora Vidal, en la misma línea de repudio de los hechos. Según su diario, había puesto «en pie de guerra a nuestros embajadores en Alemania, Italia e Inglaterra y a Quiñones de León, que trabajaron con gran actividad y eficacia». ¿Cuál fue el resultado? Pues que se conjuró el peligro de que «Francia pudiera tomar parte activa en la guerra de España, gracias, en gran parte, a la presión de Inglaterra[52]». Esta anotación es del 20 de marzo. Secundo, al profesor de la Cierva no se le puede ocultar que la decisión definitiva de avanzar hacia Valencia no se tomó en el contexto de tales rumores sino más tarde, cuando franceses y británicos se habían reconciliado con el Anschluss y la situación internacional se había tranquilizado. Martínez Bande (XII, pp. 218ss) reproduce la orden general de operaciones para la campaña contra Valencia. Data del ¡18 de abril! Tertio, dado que se trata de una de las decisiones más controvertidas de la contienda, ¿puede el historiador contentarse con lo que el principal afectado le diría 34 años después y aducirlo como supremo argumento de autoridad?

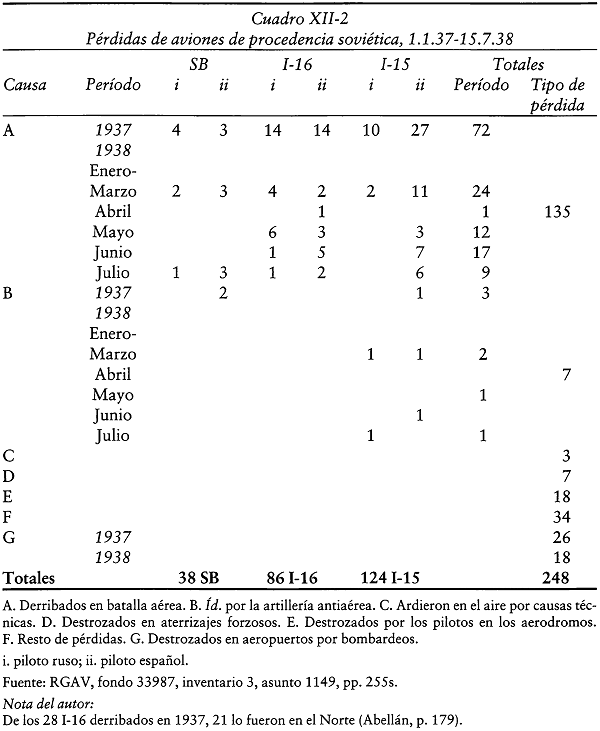

Esa indigencia argumental se pone de relieve echando un vistazo al cuadro XII-3, que recopila una interesante información disponible desde hace tiempo en el dominio público.

Retengamos que las recientes publicaciones de los historiadores que siguen enfatizando el «riesgo» francés no tienen en cuenta lo ya documentado. Pero desgraciadamente para sus tesis, hay más.

CONTORSIONES DE LA HISTORIOGRAFÍA FRANQUISTA

Ahora es preciso abordar los argumentos «internacionalistas». En primer término, para llevar al ánimo del lector de buena fe algunas dudas sobre lo que se le ha «vendido» hasta el momento nos basaremos en algunas fuentes que ningún autor puede, legítimamente, alegar desconocer. En segundo lugar, haremos uso de nueva documentación.

En ADAP puede leerse que, al día siguiente de la reunión parisina, el embajador español en Berlín fue corriendo a la Wilhelmstrasse a mostrar su preocupación ante los rumores de que Francia preparaba una intervención. Le dijeron que en cuanto aclarasen la situación le informarían (esto lo elude Martínez Bande, XII, p. 19). Poco después, los alemanes se enteraron de lo que había ocurrido. Las medidas apuntaban hacia un refuerzo del nivel de seguridad en el sureste de Francia[53], algo que tal autor presenta como un peligro inminente para España. Quizá desde una cierta paranoia o en previsión de un worst-case scenario pero ya Goebbels reflejó en su diario el 17 de marzo (p. 214) que «Franco avanza con enorme fuerza. Gran conmoción en las democracias. París favorece la intervención. “Es demasiado tarde”, dice Paul-Boncour».

Más interés tiene que los italianos informaron a Berlín que, de producirse, responderían masivamente (ADAP, docs. 545 a 547). Esto último, que respondía a instrucciones precisas de Ciano —consignadas en su diario— y de Mussolini, se elevó a conocimiento de Hitler de forma inmediata. Desde el OKW, el general Wilhelm Keitel hizo llegar el 22 de marzo a la Wilhelmstrasse un memorándum en el que se dudaba fuertemente de que los franceses actuaran, algo que Martínez Bande sustrae al conocimiento del lector. Después de perderse en citas de otros documentos menos relevantes, este autor obvia que el almirante Canaris, jefe de la Abwehr, se entrevistó con Franco el 4 de abril (retengamos esta fecha) y que es difícil que no le dijera algo de las conclusiones a las que había llegado el OKW. Italianos y alemanes recomendaron, como ya hemos indicado, que sus efectivos no se utilizasen a menos de 50 km de la frontera, lo cual no tendría efectos negativos sobre las operaciones. En lo posible convendría abstenerse de utilizar, pegados a ella, aviones del Eje (ADAP, docs. 549, 552, 554, 555 y 562)[54]. Casi todo esto tuvo lugar en marzo, antes de la caída de Lérida.