9:00 pm.

Malone sintió que una extraña sensación le recorría el cuerpo mientras paseaba por aquellas salas desnudas. A mitad del recorrido, durante la visita al palacio, se habían escabullido y Claridon los había conducido a un piso superior. Allí esperaron en una torre, tras una puerta cerrada, hasta las ocho y media, cuando la mayor parte de las luces interiores fueron apagadas y no se percibía ningún movimiento. Claridon parecía conocer el procedimiento, y estaba encantado de que la rutina del personal siguiera siendo la misma después de cinco años.

El laberinto de dispersos corredores, largos pasajes y salas vacías aparecía ahora iluminado sólo por aisladas fuentes de débil luz. Malone tan sólo podía imaginar cómo fueron antaño cuando estaban iluminados, sus paredes mostrando suntuosos frescos y tapices, todos llenos de personajes reunidos, bien para servir, o para pedir favores, al Sumo Pontífice. Enviados del Khan, el emperador de Constantinopla, incluso el propio Petrarca y santa Catalina de Siena, la mujer que finalmente convenció al último papa de Aviñón de que regresara a Roma, todos habían venido. La historia estaba profundamente arraigada allí, aunque solamente subsistían sus restos.

Fuera, la tormenta se había desatado finalmente y la lluvia empapaba el tejado con violencia, mientras los truenos hacían temblar los ventanales.

—Este palacio fue antaño tan grande como el Vaticano —susurró Claridon—. Todo ha desaparecido. Destruido por la ignorancia y la codicia.

Malone no estaba de acuerdo.

—Algunos dirían quizás que la ignorancia y la codicia fueron las causantes de su construcción.

—Ah, monsieur Malone, ¿es usted un estudioso de la historia?

—He leído un poco.

—Deje que le muestre algo.

Claridon los condujo a través de unos portales a otras salas más visitadas, cada una de ellas identificada con un cartel. Se detuvieron en un cavernoso rectángulo rotulado como el Grand Tinel, una cámara rematada por un techo de paneles de madera y en forma de bóveda de cañón.

—Ésta era la sala de banquetes del papa y podía albergar a centenares de personas —dijo Claridon, su voz resonando en las paredes—. Clemente VI colgaba tela azul, tachonada de estrellas doradas, en el techo para crear un arco celestial. En el pasado los frescos adornaron las paredes. Todo fue destruido por el fuego en 1413.

—¿Y nunca fue reemplazado? —preguntó Stephanie.

—Los papas de Aviñón se habían ido para entonces, de manera que este palacio ya no tenía mayor importancia. —Claridon se movió hacia el otro lado—. El papa comía solo, allí, en un estrado sentado en un trono, bajo un dosel engalanado con terciopelo y armiño carmesí. Los invitados se sentaban en bancos de madera alineados contra las paredes… Los cardenales al este, los demás al oeste. Mesas de caballetes formaban una «U», y la comida era servida desde el centro. Todo bastante rígido y formal.

—Muy propio de este palacio —dijo Malone—. Es como pasear por una ciudad destruida, el alma del edificio arrasada por el bombardeo. Un mundo en sí mismo.

—Que era exactamente lo que buscaban. Los reyes franceses querían a sus papas lejos de todo el mundo. Sólo ellos controlaban lo que el papa pensaba y hacía, de modo que no era necesario que su residencia estuviera en un lugar abierto. Ninguno de aquellos papas visitó jamás Roma, pues los italianos los hubieran matado nada más verlos. De manera que los siete hombres que sirvieron aquí como papas construyeron su propia fortaleza y no cuestionaron el trono francés. Debían su existencia al rey, y estaban encantados en este retiro… su Cautiverio de Aviñón, como en la época del papado llamaban a este lugar.

En la siguiente sala, el espacio se volvió más limitado. La Cámara del Ornamento era el lugar donde el papa y los cardenales se reunían en consistorios secretos.

—Aquí es también donde se ofrecía la Rosa de Oro —dijo Claridon—. Un gesto particularmente arrogante de los papas de Aviñón. El cuarto domingo de Cuaresma, el papa honraba a una persona especial, generalmente un soberano, con la ceremonia de entrega de una rosa dorada.

—¿No lo aprueba usted? —quiso saber Stephanie.

—Cristo no tenía necesidad de rosas doradas. ¿Por qué los papas sí? Tan sólo un ejemplo más del sacrilegio que todo este lugar reflejaba. Clemente VI compró la villa entera a la reina Juana de Nápoles. Formaba parte de un trato que ella hizo para obtener la absolución de su complicidad en el asesinato de su marido. Durante un centenar de años, criminales, aventureros, falsificadores y contrabandistas escapaban todos de la justicia refugiándose aquí, con tal de que rindieran adecuado homenaje al papa.

A través de otra cámara entraron en lo que estaba rotulado como la Sala del Venado. Claridon encendió una serie de tenues luces. Malone se entretuvo en la puerta el tiempo suficiente para mirar atrás, a través de la anterior cámara, al Grand Tinel. Una sombra parpadeó en la pared, suficiente para saber que no estaban solos. Sabía quién era. Una alta, atractiva, atlética mujer… de color, como Claridon había dicho antes en el coche. La mujer que los había seguido dentro del palacio.

—… aquí es donde los palacios nuevo y viejo se unen —estaba diciendo Claridon—. El viejo, detrás de nosotros; el nuevo, después de ese portal. Éste era el estudio de Clemente VI.

Malone había leído algo en el folleto turístico sobre Clemente, un hombre que disfrutaba de cuadros y poemas, sonidos agradables, animales raros y amor cortés. Al parecer había dicho: «Mis predecesores no sabían ser papas», de manera que transformó la vieja fortaleza de Benedicto en un lujoso palacio. Un perfecto ejemplo de las necesidades materiales de Clemente que ahora lo rodeaban en forma de imágenes pintadas en las paredes carentes de ventanas. Campos, bosquecillos y arroyos, todo ello bajo un cielo azul. Hombres con redes junto a un estanque atestado de lucios. Perros de aguas británicos. Un joven noble y su halcón. Un niño subido a un árbol. Céspedes, aves, bañistas. Predominaban los verdes y castaños, pero un vestido anaranjado, un pez azul y la fruta de los árboles añadía pinceladas de vivos colores.

—Clemente hizo pintar estos frescos en 1344. Fueron encontrados bajo la cal que los soldados aplicaron cuando el palacio se convirtió en un cuartel en el siglo XIX. Esta habitación explica a los papas de Aviñón, especialmente a Clemente VI. Algunos lo llamaban Clemente el Magnífico. No tenía ninguna vocación para la vida religiosa. Suspensión de penitencias, revocación de excomuniones, remisión de los pecados, incluso reducción de los años de Purgatorio, tanto para los muertos como para los vivos… Todo estaba en venta. ¿Observa usted si falta algo?

Malone miró nuevamente los frescos. Las escenas de caza constituían un evidente escapismo —gente haciendo cosas divertidas—, con una perspectiva que se elevaba y planeaba, pero nada en particular le llamó la atención.

Entonces lo descubrió de golpe.

—¿Dónde está Dios?

—Buen ojo, monsieur. —Los brazos de Claridon barrieron la estancia—. En ninguna parte de este hogar de Clemente VI aparece un símbolo religioso. La omisión es patente. Éste es el dormitorio de un rey, no de un papa, y eso era lo que los prelados de Aviñón se consideraban. Éstos fueron los hombres que destruyeron a los templarios. Empezando en 1307 con Clemente V, que fue, junto con Felipe el Hermoso, el conspirador, y terminando con Gregorio XI en 1378, estos corruptos individuos aplastaron a esa orden. Lars siempre pensó, y yo estoy de acuerdo con él, que esta sala demuestra lo que esos hombres valían realmente.

—¿Cree usted que los templarios sobrevivieron? —preguntó Stephanie.

—Oui. Están ahí. Los he visto. Lo que exactamente son, lo ignoro. Pero están ahí.

Malone no podía decidir si la declaración era un hecho o sólo la suposición de un hombre que veía conspiraciones donde no las había. Todo lo que sabía era que les estaba acechando una mujer que era lo bastante diestra para plantar una bala sobre una cabeza en el tronco de un árbol, desde cuarenta y cinco metros de distancia, de noche, con un viento de casi setenta kilómetros por hora. Podría incluso haber sido la persona que le salvó el pellejo en Copenhague. Y ella era real.

—Vayamos al grano —dijo Malone.

Claridon apagó la luz.

—Síganme.

Cruzaron el viejo palacio hasta el ala norte y el centro de convenciones. Un rótulo indicaba que la instalación había sido creada recientemente por la ciudad como una forma de obtener ingresos para una futura restauración. Las antiguas salas del Cónclave, Cámara del Tesorero y la Gran Bodega habían sido equipadas con un graderío, un escenario y equipo audiovisual. Siguiendo más pasadizos cruzaron por delante de efigies de otros papas de Aviñón.

Claridon finalmente se detuvo ante una sólida puerta de madera, y probó el pomo, que se abrió.

—Buen Dios. Siguen sin cerrarla por la noche.

—¿Y por qué no? —preguntó Malone.

—No hay nada de valor aquí aparte de información, y pocos son los ladrones que están interesados en ella.

Entraron en un espacio oscuro como boca de lobo.

—Esto fue antaño la capilla de Benedicto XII, el papa que concibió y construyó la mayor parte del viejo palacio. A finales del siglo XIX, ésta y la habitación de arriba fueron convertidas en los archivos de la región. El palacio guarda sus archivos aquí también.

La luz que penetraba desde el pasillo revelaba una altísima habitación llena de estanterías, fila tras fila. Éstas cubrían también las paredes exteriores, una sección amontonada encima de otra, rodeadas por una galería con barandilla. Detrás de las estanterías se alzaban ventanas de arco, sus negros paneles salpicados por una constante lluvia.

—Cuatro kilómetros de estanterías —dijo Claridon—. Una grata abundancia de información.

—Pero ¿sabe usted dónde buscar? —preguntó Malone.

—Espero que sí.

Claridon se metió en el pasillo central. Malone y Stephanie esperaron hasta que se encendió una lámpara a unos quince metros de distancia.

—Por aquí —gritó Claridon.

Malone cerró la puerta del corredor y se preguntó cómo la mujer iba a conseguir entrar sin ser descubierta. Encabezó la marcha hacia la luz y ambos encontraron a Claridon de pie junto a una mesa de lectura.

—Por fortuna para la historia —dijo Claridon—, todos los objetos del palacio fueron inventariados a comienzos del siglo XVIII. Luego, a finales del XIX, se hicieron dibujos y fotografías de lo que sobrevivió a la Revolución. Lars y yo nos fuimos también familiarizando con la manera en que estaba organizada la información.

—Y usted no vino a buscar después de la muerte de Mark porque pensaba que los caballeros templarios lo matarían, ¿verdad? —preguntó Malone.

—Me doy cuenta, monsieur, de que usted no da mucho crédito a esto. Pero le aseguro que hice lo correcto. Estos registros llevan siglos aquí, de manera que me pareció que podrían seguir descansando tranquilamente algún tiempo más. Seguir vivo parecía lo más importante.

—Entonces, ¿por qué está usted aquí ahora? —preguntó Stephanie.

—Ha pasado mucho tiempo. —Claridon se apartó de la mesa—. A nuestro alrededor están los inventarios del palacio. Me llevará sólo unos minutos mirar. ¿Por qué no se sientan y me dejan ver si puedo encontrar lo que queremos? —Sacó una linterna del bolsillo—. Es del asilo. Pensé que podíamos necesitarla.

Malone se deslizó en una silla, al igual que Stephanie. Claridon desapareció en la oscuridad. Desde donde estaban sentados, se podía oír ruido, mientras el rayo de luz de la linterna bailaba a través de la bóveda encima de sus cabezas.

—Esto es lo que mi marido hacía —dijo ella con un susurro—. Esconderse en un palacio olvidado, buscando tonterías.

Malone captó una punta de mordacidad en su voz.

—Mientras nuestro matrimonio se desmoronaba. Mientras yo trabajaba veinte horas al día. Eso es lo que él hacía.

El retumbar del trueno provocó estremecimientos tanto en Malone como en la sala.

—Era importante para él —dijo Malone manteniendo también bajo el tono de su voz—. Y quizás incluso se trataba de algo realmente importante.

—¿Como qué, Cotton? ¿El tesoro? Si Saunière descubrió esas joyas en la cripta, conforme. Una suerte así visita a la gente sólo muy de tarde en tarde. Pero no hay nada más. Bigou, Saunière, Lars, Mark, Claridon. Todos unos soñadores.

—Los soñadores muchas veces han cambiado el mundo.

—Esto es una búsqueda inútil de algo que no existe.

Claridon regresó de la oscuridad y dejó sobre la mesa una mohosa carpeta, llena de manchas producidas por la humedad. En su interior había un montón, de tres centímetros de espesor, de fotografías en blanco y negro y dibujos a lápiz.

—A pocos centímetros de donde dijo Mark. A Dios gracias, los viejos que dirigían este lugar cambiaron pocas cosas con el tiempo.

—¿Cómo lo encontró Mark? —quiso saber Stephanie.

—Buscaba pistas durante los fines de semana. No dedicaba tanto tiempo a ello como su padre, pero venía a la casa de Rennes a menudo, y él y yo nos tomábamos un ligero interés en la búsqueda. En la universidad de Toulouse tropezó con cierta información sobre los archivos de Aviñón. Ató cabos, y aquí tenemos la respuesta.

Malone esparció el contenido por la mesa.

—¿Qué estamos buscando?

—Yo nunca he visto el cuadro. Sólo cabe esperar que esté identificado.

Empezaron a seleccionar las imágenes.

—Ahí —dijo Claridon, con excitación en su voz.

Malone concentró su atención en una de las litografías, un dibujo en blanco y negro, amarilleado por el tiempo, sus bordes raídos. Una anotación hecha a mano en la parte de arriba rezaba don Miguel de mañana leyendo las reglas de la caridad[6].

La imagen era la de un hombre mayor, con una pizca de barba y un bigote poco poblado, sentado a una mesa, vestido con un hábito religioso. Mostraba un elaborado emblema cosido a una manga desde el codo hasta el hombro. Su mano izquierda tocaba un libro que se sostenía verticalmente, y tenía la derecha extendida, con la palma hacia arriba, a través de una mesa elaboradamente revestida, hacia un hombrecillo con hábito de monje sentado en un taburete bajo, y que se llevaba los dedos a los labios, indicando silencio. Un libro abierto descansaba en el regazo del hombrecillo. El suelo, que se extendía de un lado a otro, estaba dispuesto a cuadros, como un tablero de ajedrez, y en el taburete donde se sentaba el individuo aparecía escrito.

ACABOCE A°

de 1687

—Sumamente curioso —murmuró Claridon—. Miren aquí.

Malone siguió el dedo de Claridon y estudió la parte superior izquierda del dibujo, donde, en las sombras, detrás del hombrecillo se encontraban una mesa y una estantería. Encima aparecía un cráneo humano.

—¿Qué significa todo esto? —le preguntó Malone a Claridon.

—Caridad significa también amor. El hábito negro que lleva el hombre de la mesa es de la Orden de los Caballeros de Calatrava, una orden militar española devota de Jesucristo. Puedo deducirlo por el dibujo de la manga. Acaboce es «acabamiento». La A° podría ser una referencia a alfa y omega, la primera y última letras del alfabeto griego… el comienzo y el fin. ¿Y el cráneo? No tengo ni idea.

Malone recordó lo que Bigou supuestamente había escrito en el archivo parroquial poco antes de huir de Francia en dirección a España. Leyendo las reglas de la caridad.

—¿Qué reglas hemos de leer?

Claridon estudió el dibujo bajo la débil luz.

—Observe algo sobre el hombrecillo del taburete. Mire su calzado. Sus pies están plantados sobre cuadros negros en el suelo, en diagonal uno con otro.

—El suelo parece un tablero de ajedrez —observó Stephanie.

—Y el alfil se mueve en diagonal, como indican los pies.

—¿Así que el hombrecillo es un alfil? —preguntó Stephanie.

—No —dijo Malone, comprendiendo—. En el ajedrez francés, el alfil es el Bufón (Fou).

—¿Es usted un aficionado al juego?

—He jugado un poco.

Claridon dejó descansar su dedo encima del hombrecillo del taburete.

—Aquí está el Bufón Sabio que aparentemente tiene un secreto que trata del alfa y la omega.

Malone comprendió.

—Cristo ha sido llamado así.

—Oui. Y cuando añade usted acabose, tenemos «acabamiento de alfa y omega». Consumación de Cristo.

—Pero ¿qué significa eso? —preguntó Stephanie.

—Madame, ¿podría ver el libro de Stüblein?

Ella buscó el volumen y se lo tendió a Claridon.

—Echemos otra ojeada a la lápida sepulcral. Ésta y el cuadro están relacionados. Recuerde, fue el abate Bigou el que dejó ambas pistas.

Dejó el libro abierto sobre la mesa.

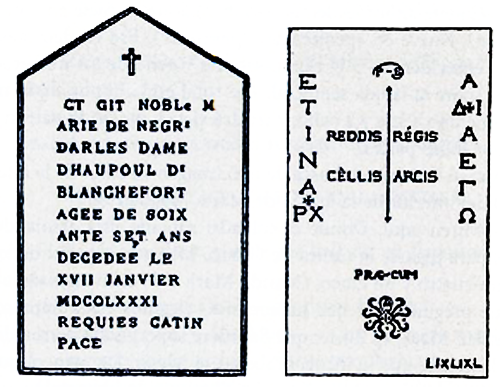

—Tiene usted que conocer la historia para comprender esta lápida. La familia D’Hautpoul se remonta a la Francia del siglo XII. Marie se casó con François d’Hautpoul, el último señor feudal, en 1732. Uno de los antepasados de D’Hautpoul redactó un testamento en 1644, que registró debidamente y depositó en un notario de Espéraza. Cuando el antepasado murió, sin embargo, ese testamento no fue hallado. Luego, más de cien años después de su muerte, el perdido testamento apareció repentinamente. Cuando François d’Hautpoul fue a buscarlo, se le dijo por parte del notario que «no sería prudente deshacerse de un documento tan importante». François murió en 1753, y en 1780 el testamento fue finalmente entregado a su viuda, Marie. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Quizás porque ella era, para entonces, la única D’Hautpoul que quedaba. Pero murió un año más tarde y se dice que pasó el testamento, y la posible información que éste contenía, al abate Bigou como parte del gran secreto familiar.

—¿Y eso fue lo que Saunière encontró en la cripta? ¿Junto con las monedas de oro y las joyas?

Claridon asintió.

—Pero la cripta estaba oculta. De modo que Lars creyó que la falsa tumba de Marie en el cementerio albergaba la verdadera pista. Bigou debió de pensar que el secreto que él conocía era demasiado grande para no pasarlo. Estaba huyendo del país para no volver jamás, así que dejó un acertijo que indicaba el camino. En el coche, cuando usted me mostró por primera vez este dibujo de la lápida, se me ocurrieron muchas cosas.

Alargó la mano para coger un bloc y una pluma que descansaban en la mesa.

—Ahora sé que esta lápida está llena de información.

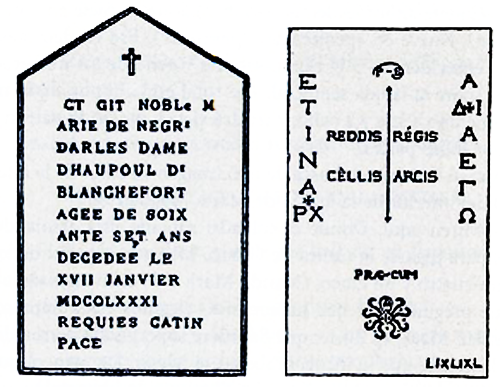

Malone estudió las letras y símbolos que había sobre las lápidas.

—La piedra de la derecha descansa plana sobre la tumba de Marie y no contiene el tipo de inscripción que normalmente aparece sobre las tumbas. Su lado izquierdo está escrito en latín. —Claridon escribió et in pax sobre el bloc—. Esto se traduce por «y en paz», pero está mal. Pax es el nominativo de paz y es gramaticalmente incorrecto después de la preposición in. La columna de la derecha está escrita en griego y es jerigonza. Pero he estado pensando en ello, y la solución finalmente se me ocurrió. La inscripción está realmente en latín, pero escrita en el alfabeto griego. Cuando lo conviertes en letras latinas, las E, T, I, N y A están bien. Pero la P es en realidad una R, la X se convierte en K, y…

Claridon garabateó sobre el bloc, luego escribió la traducción completa al pie:

ET IN ARCADIA EGO

—Y en Arcadia yo —dijo Malone, traduciendo del latín—. Eso no tiene sentido.

—Justamente —señaló Claridon—. Lo que nos llevaría a concluir que las palabras están ocultando alguna cosa.

Malone comprendió.

—¿Un anagrama?

—Bastante corriente en tiempos de Bigou. A fin de cuentas, es dudoso que Bigou hubiera dejado un mensaje tan fácil de descifrar.

—¿Y qué pasa con las palabras del centro?

Claridon las anotó en el bloc:

REDDIS REGIS CELLIS ARCIS

—Reddis significa «devolver», «restituir» algo cogido previamente. Pero también es el término latino para indicar «Rennes». Regis deriva de rex, que es «rey». Cella se refiere a un almacén. Arcis procede de arx… baluarte, fortaleza, ciudadela. De cada una puede deducirse mucho, pero juntas no tienen sentido. Está luego la flecha que conecta p-s en la parte de arriba con prÆ-cum. No tengo ni idea de lo que significa p-s. El prÆ-cum se traduce como «se ruega venir».

—¿Y qué es ese símbolo que hay al pie? —preguntó Stephanie—. Parece un pulpo.

Claridon negó con la cabeza.

—Una araña, madame. Pero su significado se me escapa.

—¿Y qué hay de la otra lápida? —quiso saber Malone.

—La de la izquierda se alzaba verticalmente sobre la tumba y era la más visible. Recuerde, Bigou sirvió a Marie d’Hautpoul durante muchos años. Fue extraordinariamente leal a ella y tardó varios años en encargar esta lápida, aunque casi cada línea de ella contiene un error. Los canteros de aquella época eran propensos a los errores. Pero ¿tantos? De ninguna manera el abate hubiera permitido que quedaran así.

—¿De manera que los errores forman parte del mensaje? —preguntó Malone.

—Así parece. Mire aquí. El nombre de ella está equivocado. Ella no era Marie de Negre d’Arles dame D’Haupoul. Era Marie de Negri d’Ables d’Hautpoul. Muchas de las demás palabras están también equivocadas. Las letras están alzadas y caídas sin razón alguna. Pero fíjese en la fecha.

Malone estudió los números romanos:

MDCOLXXXI

—Según cabe suponer, la fecha de su muerte, 1681. Y eso sin tener en cuenta la «O», ya que no existe el cero en el sistema numérico romano, y la letra «O» no indicaba ningún número. Sin embargo, aquí aparece. Y Marie murió en 1781, no en 1681. ¿Está ahí la «O» para dejar claro que Bigou sabía que la fecha estaba equivocada? Y su edad es errónea también. Tenía sesenta y ocho años, no sesenta y siete, como se señala, cuando murió.

Malone señaló el dibujo de la piedra derecha y los números romanos escritos al pie en un rincón:

LIXLIXL.

—Cincuenta. Nueve. Cincuenta. Nueve. Cincuenta.

—Sumamente peculiar —dijo Claridon.

Malone volvió a mirar la litografía.

—No veo qué papel desempeña este cuadro.

—Es un rompecabezas, monsieur. Uno que no tiene una solución fácil.

—Pero la respuesta es algo que me gustaría saber —dijo una profunda voz masculina, desde la oscuridad.