Villeneuve-les-Avignon.

Malone miró fijamente a Royce Claridon y dijo:

—Es usted bueno.

—He perdido mucha práctica. —Claridon miró a Stephanie—. ¿Es usted la esposa de Lars?

Ella asintió.

—Fue un amigo y un gran hombre. Muy inteligente. Aunque algo ingenuo. Subestimó a los que estaban contra él.

Seguían estando solos en el solárium, y Claridon pareció notar el interés de Malone por la puerta de la sala.

—Nadie nos molestará. No hay nadie que quiera escuchar mis divagaciones. He procurado convertirme en una molestia. No hay día que no desee que me vaya de una vez.

—¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?

—Cinco años.

Malone estaba estupefacto.

—¿Por qué?

Claridon paseó lentamente por entre las tupidas plantas de los tiestos. Más allá del cristal exterior, nubes blancas rodeaban el horizonte occidental, el sol resplandeciendo a través de los resquicios como fuego que saliera de la boca de un horno.

—Están aquéllos que buscan lo que Lars buscaba. No abiertamente, no llaman la atención, pero tratan con severidad a los que se interponen en su camino. Así que llegué aquí y me fingí loco. Te dan bien de comer, cuidan de tus necesidades y, lo más importante de todo, no hacen preguntas. Yo no he hablado racionalmente, con otro que no sea yo mismo, en cinco años. Y, se lo aseguro, hablar con uno mismo no es satisfactorio.

—¿Por qué habla con nosotros?

—Usted es la viuda de Lars. Por él hago lo que sea —señaló Claridon—. Y esa nota. Enviada por alguien con conocimiento. Quizás incluso por esas personas que he mencionado que no permiten que nadie se interponga en su camino.

—¿Se interpuso Lars en su camino? —preguntó Stephanie.

Claridon asintió.

—Muchos querían saber lo que él había averiguado.

—¿Cuál era su relación con él? —quiso saber Stephanie.

—Yo tenía acceso al comercio de libros. Él necesitaba mucho material desconocido.

Malone sabía que las tiendas de libros de segunda mano eran los lugares predilectos tanto de coleccionistas como de investigadores.

—Con el tiempo nos hicimos amigos y yo empecé a compartir su pasión. Esta región es mi hogar. Mi familia lleva aquí desde los tiempos medievales. Algunos de mis antepasados fueron cataros, quemados en la hoguera por los católicos. Pero, entonces, Lars murió. Qué pena. Otros después de él también perecieron. De manera que vine aquí.

—¿Qué otros?

—Un comerciante de libros de Sevilla. Un bibliotecario de Marsella. Un estudiante de Roma. Por no hablar de Mark.

—Ernest Scoville está muerto también —dijo Stephanie—. Atropellado por un coche la semana pasada, justo después de que yo hablara con él.

Claridon se santiguó.

—A aquéllos que buscan se les hace pagar caro. Dígame, querida señora, ¿sabe usted algo?

—Tengo el diario de Lars.

Una expresión de preocupación cruzó por la cara del hombre.

—Entonces está usted en peligro mortal.

—¿Cómo es eso? —preguntó Malone.

—Todo esto es terrible —dijo Claridon. Hablaba con precipitación—. Horroroso. No hay derecho a que se vea usted implicada. Perdió a su marido y a su hijo…

—¿Qué sabe usted de Mark?

—Fue poco después de su muerte cuando llegué aquí.

—Mi hijo murió en un alud.

—No es cierto. Fue asesinado. Al igual que los otros que he mencionado.

Malone y Stephanie se quedaron en silencio, esperando a que el extraño hombrecillo se explicara.

—Mark estaba siguiendo unas pistas que su padre había descubierto años antes. No era tan apasionado como Lars, y le llevó años descifrar las notas de su padre, pero finalmente les encontró algún sentido. Se dirigió al sur, a las montañas, pero nunca regresó. Al igual que su padre.

—Mi marido se ahorcó en un puente.

—Lo sé, querida señora. Pero siempre me he preguntado qué fue lo que realmente sucedió.

Stephanie no dijo nada, pero su silencio indicaba que al menos una parte de ella se lo preguntaba también.

—Ha dicho usted que vino aquí para escapar de ellos. ¿Quiénes son ellos? —preguntó Malone—. ¿Los caballeros templarios?

Claridon asintió.

—Tuve un cara a cara con ellos en dos ocasiones. No fue agradable.

Malone decidió dejar que esa idea fuera cociéndose a fuego lento durante unos instantes. Seguía teniendo en sus manos la nota que le habían enviado a Ernest Scoville en Rennes-le-Château. Hizo un movimiento con el papel.

—¿Cómo puede usted encabezar la marcha? ¿Adónde vamos? ¿Y quién es el ingeniero con el que supuestamente hemos de andar con cuidado?

—Ella también busca lo que Lars codiciaba. Se llama Casiopea Vitt.

—¿Sabe disparar un fusil?

—Tiene muchas habilidades. Disparar, estoy seguro, es una de ellas. Vive en Givors, el lugar donde se levanta una antigua ciudadela. Es una mujer de color, musulmana, que posee una gran riqueza. Se afana en el bosque para reconstruir un castillo empleando sólo técnicas del siglo XIII. Su château se levanta cerca y ella personalmente supervisa el proyecto de reconstrucción, llamándose a sí misma l’ingénieur. El ingeniero. ¿Se ha encontrado con ella?

—Creo que me salvó el pellejo en Copenhague. Lo que me hace preguntarme por qué alguien nos advertiría que tuviéramos cuidado con ella.

—Sus motivos son sospechosos. Busca lo que Lars buscaba, pero por razones diferentes.

—¿Y qué es lo que busca? —preguntó Malone, cansado de tantos acertijos.

—Lo que los hermanos del Templo de Salomón dejaron hace muchos años. Su Gran Legado. Lo que el cura Saunière descubrió. Lo que los hermanos han estado buscando durante todos estos siglos.

Malone no creía una palabra, pero volvió a agitar el papel.

—Señálenos, pues, la dirección correcta.

—Eso no es tan sencillo. La pista se ha vuelto difícil.

—¿Ni siquiera sabe por dónde empezar?

—Si tiene usted el diario de Lars, dispondrá de más conocimiento del que yo poseo. Él a menudo hablaba del diario, pero nunca me permitió verlo.

—Tenemos también un ejemplar de Pierres Gravées du Languedoc —dijo Stephanie.

Claridon soltó una exclamación.

—Nunca creí que ese libro existiera.

Ella metió la mano en el bolso y le mostró el volumen.

—Es real.

—¿Podría ver la lápida sepulcral?

Stephanie abrió el libro por la página adecuada y le mostró el dibujo. Claridon lo estudió con interés. El viejo acabó sonriendo.

—Lars hubiera quedado encantado. El dibujo es bueno.

—¿Le importaría explicarse? —preguntó Malone.

—El abate Bigou supo del secreto por Marie d’Hautpoul de Blanchefort, poco antes de que ésta muriera. Cuando huyó de Francia en 1793, Bigou comprendió que nunca regresaría, de manera que ocultó lo que sabía en la iglesia de Rennes-le-Château. Esa información fue encontrada posteriormente por Saunière, en 1891, dentro de un frasco de vidrio.

—Ya sabemos eso —dijo Malone—. Lo que no sabemos es el secreto de Bigou.

—Ah, pero sí que lo saben —dijo Claridon—. Enséñeme el diario de Lars.

Stephanie le tendió el diario. El hombrecillo lo ojeó ansiosamente y les mostró una página.

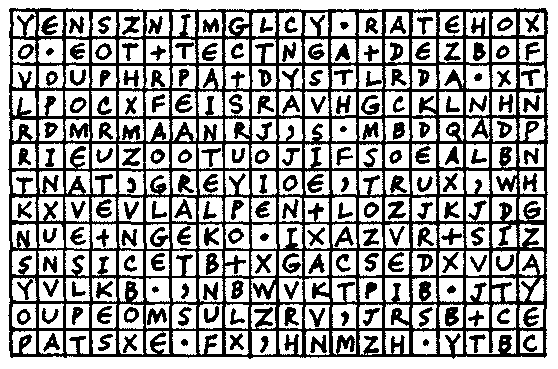

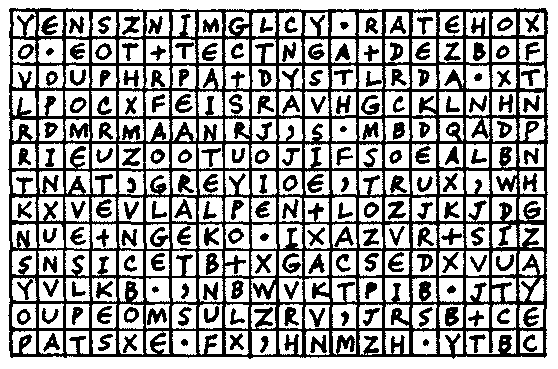

—Este criptograma estaba probablemente dentro del frasco de vidrio.

—¿Cómo lo sabe usted? —preguntó Malone.

—Para saber eso, debe usted comprender a Saunière.

—Somos todo oídos.

—Cuando Saunière estaba vivo, ni una sola palabra fue escrita jamás sobre el dinero que gastó en la iglesia o los demás edificios. Nadie fuera de Rennes sabía incluso que eso existiera. Cuando murió en 1917, se había olvidado totalmente. Sus papeles y pertenencias fueron, o bien robados, o bien destruidos. En 1947, su amante vendió toda la finca a un hombre llamado Noel Corbu. Ella murió seis años más tarde. La supuesta leyenda de Saunière, sobre su gran tesoro encontrado, apareció impresa por primera vez en 1956. Un periódico local, La Dépêche du Midi, publicó tres entregas que supuestamente contaban la verdadera historia. Pero la fuente de ese material era Corbu.

—Estoy al tanto de eso —dijo Stephanie—. Lo embelleció todo, exagerando la historia, cambiándolo todo de arriba abajo. Posteriormente, aparecieron más artículos en la prensa, y la historia poco a poco se fue haciendo más fantástica.

Claridon asintió.

—La ficción acabó sustituyendo por completo a los hechos.

—¿Se refiere usted a los pergaminos? —preguntó Malone.

—Un excelente ejemplo. Saunière nunca encontró pergamino alguno en la columna del altar. Nunca. Corbu y los demás añadieron ese detalle. Nadie ha visto nunca esos pergaminos, aunque su texto ha sido impreso en innumerables libros, cada uno de los cuales ocultaba supuestamente alguna especie de mensaje cifrado. Todo tonterías, y Lars lo sabía.

—Pero Lars publicó los textos de los pergaminos en sus libros —dijo Malone.

—Él y yo hablamos del asunto. Todo lo que dijo fue: «A la gente le encanta el misterio». Pero sé que le dolía hacerlo.

Malone estaba confuso.

—¿Así que Saunière contó una mentira?

Claridon asintió.

—La versión moderna es esencialmente falsa. La mayoría de los escritores vinculan también a Saunière con los cuadros de Nicolás Poussin, en particular Los pastores de la Arcadia. Según cabe suponer, Saunière llevó los dos pergaminos encontrados a París en 1893 para descifrarlos, y, estando allí, compró una copia de ese cuadro y dos más en el Louvre. Se dice de ellos que contenían mensajes ocultos. El problema en este caso es que el Louvre no vendía copias de cuadros en aquella época, y no hay registro alguno de que Los pastores de la Arcadia estuviera siquiera en el Louvre en 1893. Pero a los hombres que divulgaron esta ficción no les importaban mucho los errores. Simplemente suponían que nadie comprobaría los hechos, y durante un tiempo tuvieron razón.

Malone indicó con la mano el criptograma.

—¿Dónde encontró esto Lars?

—Corbu escribió un texto en el que lo contaba todo sobre Saunière.

Algunas de las palabras de las ocho páginas enviadas a Ernest Scoville pasaron por su cabeza. Lo que Lars había escrito sobre la amante. «En un momento dado, ella reveló a Noel Corbu uno de los escondrijos de Saunière. Corbu escribió sobre esto en un manuscrito que yo conseguí encontrar».

—Aunque Corbu se pasó mucho tiempo contando a los reporteros la ficción de Rennes, en su manuscrito contó en detalle la verdadera historia, tal como la supo por la amante.

Más cosas de las que Lars había escrito acudieron a la mente de Malone. «Lo que Corbu encontró, caso de que realmente encontrara algo, nunca lo reveló. Pero la abundancia de información contenida en su manuscrito hace que uno se pregunte dónde pudo haberse enterado de todo lo que escribía».

—Corbu, por supuesto, no dejaba que nadie viera el manuscrito, ya que la verdad no era ni mucho menos tan cautivadora como la ficción. Murió cuando se acercaba a los setenta años en un accidente de automóvil, y su manuscrito desapareció. Pero Lars lo encontró.

Malone estudió las filas de letras y símbolos que aparecían en el criptograma.

—Bueno, ¿y esto qué es? ¿Alguna especie de código?

—Uno bastante corriente en los siglos XVIII y XIX. Letras y símbolos al azar, dispuestos en una parrilla. En algún lugar, en medio de todo este caos, hay un mensaje. Básico, sencillo y, para su época, bastante difícil de descifrar. Y lo sigue siendo incluso hoy, sin una pista.

—¿Qué quiere usted decir?

—Se precisa alguna secuencia numérica para encontrar las letras que conforman el mensaje. A veces, para hacer un poco más confuso el tema, el punto de partida de la parrilla es aleatorio también.

—¿Consiguió Lars descifrarlo? —preguntó Stephanie.

Claridon negó con la cabeza.

—Fue incapaz. Y eso lo frustró. Entonces, las semanas previas a su muerte, pensó que había tropezado con una nueva pista.

La paciencia de Malone se estaba agotando.

—Supongo que no le dijo a usted cuál era.

—No, monsieur. Él era así.

—Así pues, ¿adónde iremos desde aquí? Señale el camino, tal como se supone que debe hacerlo usted.

—Regresen aquí a las cinco de la tarde, a la carretera que hay más allá del edificio principal. Yo iré a su encuentro.

—¿Cómo podrá salir?

—Nadie aquí se entristecerá de verme marchar.

Malone y Stephanie cruzaron una mirada. Seguramente ella dudaba, igual que él, de si seguir las indicaciones de Claridon sería inteligente. Hasta el momento toda esa empresa había estado plagada de personalidades peligrosas o paranoicas, por no hablar de especulaciones disparatadas. Pero algo se estaba poniendo en marcha, y si quería saber más iba a tener que jugar según las reglas que el extraño hombrecillo que se alzaba ante él estaba fijando.

Sin embargo, quería saber.

—¿Adónde nos dirigiremos?

Claridon se volvió hacia la ventana y señaló al este. En la lejanía, a kilómetros de distancia, sobre la cima de una colina que dominaba Aviñón, se levantaba una fortaleza de aspecto palaciego con una apariencia oriental, como algo procedente de Arabia. Su dorada luminosidad destacaba contra el cielo del este con una intensidad fugitiva y su apariencia era la de varios edificios amontonados uno encima del otro, cada uno de ellos alzándose de la roca firme, en un claro desafío. Al igual que sus ocupantes habían hecho durante casi cien años, cuando siete papas franceses gobernaron la Cristiandad desde el interior de las murallas de la fortaleza.

—Al Palais des Papes —dijo Claridon.

El Palacio de los Papas.