Abadía des Fontaines.

11:30 am.

El senescal estaba sentado en su habitación. La noche anterior había dormido poco, reflexionando sobre su dilema. Dos hermanos vigilaban su puerta, y no se le permitía a nadie la entrada, excepto para traerle comida. No le gustaba estar enjaulado… bien que, al menos por ahora, en una confortable prisión. Sus alojamientos no eran del tamaño de los del maestre o el mariscal, pero eran privados y poseían un baño y una ventana. El riesgo de que se escapara por la ventana era mínimo, pues la caída fuera era de varias decenas de metros de pura roca gris.

Pero su destino iba a cambiar hoy seguramente, ya que De Roquefort no iba a permitirle que deambulara por la abadía a voluntad. Probablemente lo encerrarían en una de las celdas subterráneas, lugares usados desde hacía mucho tiempo para almacenar mercancías en frío, el sitio perfecto para mantener aislado a un enemigo. Su destino final, ¿quién sabía cuál era?

Había trascurrido mucho tiempo desde su iniciación.

La regla era clara. «Si un hombre desea abandonar la masa de perdición, renunciar a la vida secular y elegir la vida comunal, no consintáis en recibirle inmediatamente, porque, como dijo san Pablo: “Examinad el alma para ver si viene de Dios”. Si se le concede la compañía de la hermandad, que le sea leída la regla, y si desea obedecer los mandamientos de la regla, que los hermanos le reciban, que él revele sus deseos y voluntad ante todos los hermanos y que haga la petición con un corazón puro».

Todo eso había ocurrido y él había sido recibido. Gustosamente había hecho el juramento y alegremente servido. Ahora era un prisionero. Acusado de falsos cargos lanzados contra él por un político[3]. Nada diferente de lo ocurrido a sus antiguos hermanos, que habían sido víctimas del despreciable Felipe el Hermoso. Siempre había considerado extraño ese calificativo. De hecho, nada tenía que ver con el temperamento del monarca, pues el rey francés era un hombre frío, reservado, que quería dominar a la Iglesia Católica[4]. En vez de ello, se refería a su cabello rubio y ojos azules. Una apariencia externa, algo completamente diferente en el interior… muy parecido a él mismo, pensó.

Se levantó de su mesa y paseó; un hábito adquirido en la facultad. Moverse le ayudaba a pensar. Sobre la mesa descansaban los dos libros que había cogido de la biblioteca un par de noches antes. Se daba cuenta de que las siguientes horas podrían ser su última oportunidad de ojear sus páginas. Seguramente, una vez que se descubriera su falta, el robo de propiedad de la orden se añadiría a la lista de cargos. Su castigo —el destierro— sería, dadas las circunstancias, llevadero, pero él sabía que su Némesis nunca iba a permitirle irse tan fácilmente.

Alargó la mano en busca del códice, un tesoro que cualquier museo pagaría mucho por exponer. Las páginas estaban escritas en la caligrafía curvilínea que él conocía como redonda, corriente en aquella época, utilizada por los eruditos. Tenía poca puntuación; sólo largas líneas de texto que llenaban cada página de arriba abajo, de borde a borde. Un escriba había trabajado durante semanas para crearlo, escondido en el scriptorium de la abadía ante una mesa de escribir, cálamo en mano, marcando lentamente con tinta cada letra en el pergamino. Marcas de quemaduras estropeaban la encuadernación y gotitas de cera salpicaban muchas de las páginas, pero el códice se mantenía en notable buen estado. Una de las grandes misiones de la orden había sido preservar el conocimiento, y él había tenido suerte de tropezar con esta fuente entre los miles de volúmenes que contenía la biblioteca.

«Debe terminar su búsqueda. Es su destino. Tanto si se da cuenta como si no». Eso es lo que el maestre le había dicho a Geoffrey. Pero también le dijo: «Aquéllos que han seguido el camino que usted se dispone a tomar han sido muchos, pero ninguno ha triunfado».

—Pero ¿sabían ellos lo que él sabía? Probablemente, no.

Alargó la mano hacia el otro volumen. Su texto estaba también escrito a mano. Pero no lo habían hecho los escribas. Las palabras habían sido copiadas a mano en noviembre de 1897 por el entonces mariscal de la orden, un hombre que había estado en contacto directo con el abate Jean-Antoine-Maurice Gélis, el cura párroco de Coustausa, un pueblo que también se encontraba en el valle del río Aude, no lejos de Rennes-le-Château. El suyo había sido un encuentro casual, por el que el mariscal había conocido una información vital.

Se sentó y nuevamente pasó las páginas del informe.

Algunos pasajes llamaron su atención, unas palabras que él había leído ya con interés tres años atrás. Se puso de pie y se dirigió a la ventana con el libro.

Me afligió enterarme de que el abate Gélis había sido asesinado el día de Todos los Santos. Fue encontrado completamente vestido, con su bonete, en un charco de sangre sobre el suelo de la cocina. Su reloj estaba parado a las doce y cuarto de la noche, pero la hora de su muerte fue establecida entre las tres y las cuatro de la mañana. Actuando como representante del obispo, hablé con los aldeanos y el gendarme. Gélis era un individuo nervioso, de quien se sabía que mantenía cerradas las ventanas y postigos incluso en verano. Nunca abría la puerta de la casa parroquial a extraños, y como no había signos de que hubieran entrado por la fuerza, los funcionarios llegaron a la conclusión de que el abate conocía a su atacante.

Gélis murió a la edad de setenta y un años. Le golpearon en la cabeza con unas tenazas de chimenea y luego lo mataron a hachazos. La sangre era abundante, encontrándose salpicaduras en el suelo y el techo, pero no aparecía ninguna huella de pisada entre los diversos charcos. Eso desconcertaba al gendarme. El cuerpo había sido dejado intencionadamente boca arriba, los brazos cruzados sobre el pecho, en la postura corriente para los difuntos. En la casa se encontraron seiscientos tres francos en oro y billetes y luego otros ciento seis. Así pues, el motivo evidentemente no era el robo. El único objeto que podía ser considerado como prueba fue un paquetito de papeles de fumar. Escrito en uno de ellos aparecía «Viva Angelina[5]». Esto era importante, ya que Gélis no era fumador e incluso detestaba el olor de los cigarrillos.

En mi opinión, el verdadero motivo del crimen se hallaba en el dormitorio del cura. Allí, el asaltante había abierto un portafolios. Había papeles dentro, pero era imposible saber si se habían llevado algo. Se hallaron gotas de sangre dentro y alrededor de la cartera. El gendarme llegó a la conclusión de que el asesino estaba buscando algo, y tal vez yo sepa lo que podía ser.

Dos semanas antes de su asesinato, hablé con el abate Gélis. Un mes antes, Gélis se había comunicado con el obispo de Carcasona. Yo aparecí en la casa de Gélis, presentándome como el representante del obispo, y discutimos largo rato sobre lo que le inquietaba. Finalmente me pidió que oyera su confesión. Como de hecho no soy sacerdote, y por tanto no estoy vinculado por el secreto de confesión, puedo informar de lo que contó.

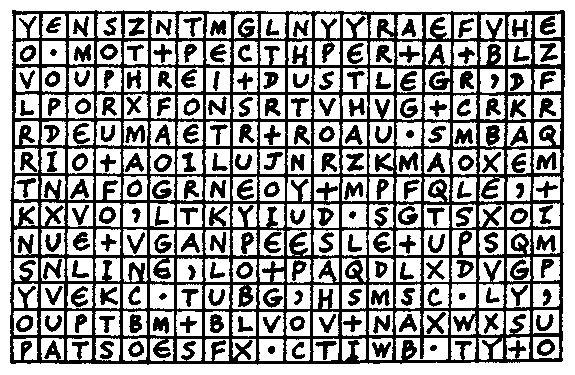

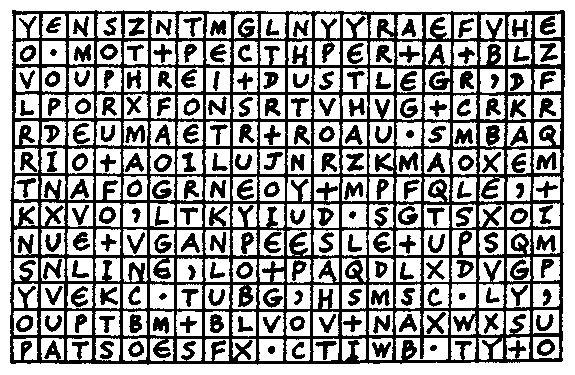

Este criptograma era un sistema cifrado corriente, popular durante el último siglo. Él me dijo que seis años antes el abate Saunière, de Rennes-le-Château, había hallado un criptograma en su iglesia también. Cuando los comparó, eran idénticos. Saunière creía que ambos criptogramas habían sido dejados por el abate Bigou, que había servido en Rennes-le-Château durante la Revolución francesa. En la época de Bigou, la iglesia de Coustausa era también atendida por el cura de Rennes. De manera que Bigou habría sido un visitante frecuente en la actual parroquia de Gélis. Saunière también creía que había una relación entre los criptogramas y la tumba de Marie d’Hautpoul de Blanchefort, la cual murió en 1781. El abate Bigou había sido confesor de esta mujer y encargó su tumba y su lápida, haciendo que una variedad de palabras y símbolos únicos fueran inscritos inmediatamente después. Por desgracia, Saunière no había sido capaz de descifrar ninguno de ellos, pero, al cabo de un año de trabajo, Gélis resolvió el criptograma. Me dijo que no había sido completamente veraz con Saunière, pensando que los motivos de su colega abate no eran puros. De modo que ocultó a su colega la solución que él había hallado.

El abate Gélis quería que el obispo conociera la solución completa y pensaba que estaba realizando esa acción al decírmelo a mí.

Por desgracia, el mariscal no reproducía lo que Gélis había dicho. Quizás pensó que la información era demasiado importante para ser escrita, o quizás era otro intrigante, como De Roquefort. Curiosamente, las Crónicas informaban de que el propio mariscal había desaparecido un año más tarde, en 1898. Se marchó un día por asuntos de la abadía, y no regresó nunca más. Su búsqueda no dio ningún fruto. Pero a Dios gracias había registrado el criptograma.

Las campanas de la Hora Sexta comenzaron a sonar, señalando la reunión del mediodía. Todos, excepto el personal de la cocina, se congregarían en la capilla para la lectura de los Salmos, los himnos y las plegarias hasta la una de la tarde. El senescal pensó que tendría un rato de meditación, pero fue interrumpido por un suave golpecito en la puerta. Se dio la vuelta cuando Geoffrey entró, llevando una bandeja de comida y bebida.

—Me ofrecí voluntario para traerle esto —dijo el joven—. Me dijeron que se había saltado usted el desayuno. Debe de estar hambriento.

El tono de Geoffrey era extrañamente optimista.

La puerta permanecía abierta, y el senescal pudo ver a los dos guardianes de pie fuera.

—Les traje también a ellos un poco de bebida —dijo Geoffrey, señalando afuera.

—Estás de un humor generoso hoy.

—Jesús dijo que el primer aspecto de la Palabra es la fe, el segundo es el amor, el tercero son las buenas obras y de éstas surge la vida.

El senescal sonrió.

—Correcto, amigo mío.

Mantuvo su tono animado pensando en los dos pares de oídos que se encontraban a pocos metros de distancia.

—¿Está usted bien? —preguntó Geoffrey.

—Tan bien como cabría esperar.

Aceptó la bandeja y la dejó sobre la mesa.

—He rezado por usted, senescal.

—Me atrevería a decir que ya no poseo ese título. Seguramente, ha sido nombrado uno de nuevo por De Roquefort.

Geoffrey asintió.

—Su lugarteniente.

—Ay de nosotros…

Vio que uno de los hombres de la puerta se desplomaba. Un segundo más tarde, el cuerpo del otro se debilitaba hasta terminar uniéndose al de su compañero en el suelo. Dos vasos rebotaron sobre las baldosas.

—Ya era hora —dijo Geoffrey.

—¿Qué has hecho?

—Un sedante. El médico me lo proporcionó. No tiene sabor, ni olor, pero es rápido. El curador es amigo nuestro. Le desea a usted buena suerte. Ahora debemos irnos. El maestre hizo sus previsiones, y es deber mío comprobar que se han cumplido.

Geoffrey buscó bajo su hábito y sacó dos pistolas.

—El encargado del arsenal es amigo nuestro también. Podemos necesitarlas.

El senescal estaba entrenado en el manejo de las armas de fuego. Ello formaba parte de la educación básica que todo hermano recibía. Agarró el arma.

—¿Dejamos la abadía?

Geoffrey asintió.

—Se exige que realicemos nuestra tarea.

—¿Nuestra tarea?

—Sí, senescal. He estado preparándome para esto durante mucho tiempo.

Percibió el ansia y, aunque era diez años mayor que Geoffrey, de repente se sintió incapaz. Aquel supuesto hermano menor era mucho más de lo que aparentaba.

—Como dije ayer, el maestre eligió bien contigo.

Geoffrey sonrió.

—Creo que lo hizo bien en los dos casos.

El senescal encontró una mochila y rápidamente metió algunos artículos de tocador, objetos personales y los dos libros que había cogido de la biblioteca interior.

—No tengo más ropa que mi hábito.

—Podemos comprar algo cuando estemos fuera.

—¿Tienes dinero?

—El maestre era un hombre minucioso.

Geoffrey se deslizó hasta la puerta y miró a ambos lados.

—Los hermanos estarán todos en la Hora Sexta. El camino debería estar despejado.

Antes de seguir a Geoffrey al corredor, el senescal echó una última mirada a su alojamiento. Algunos de los mejores momentos de su vida habían tenido lugar allí, y sentía tristeza por tener que dejar esos recuerdos. Pero otra parte de su psique le urgía a seguir adelante, hacia lo desconocido, al exterior, hacia fuera cual fuese la verdad que el maestre tan evidentemente conocía.