I

Al describir Agustín de Hipona su aprendizaje del lenguaje dice

que le enseñaron a hablar aprendiendo los nombres de las cosas. Resulta claro que quien diga esto está pensando en el modo en que

un niño aprende palabras tales como «hombre», «azúcar», «mesa», etcétera. No piensa en principio en palabras tales como «hoy», «no»,

«pero», «quizá».

Supongamos que una persona describiese un juego de ajedrez sin

mencionar la existencia y las operaciones de los peones. Su descripción del juego como fenómeno natural será incompleta. Por otra parte,

podemos decir que ha descrito completamente un juego más simple.

En este sentido podemos decir que la descripción que hace Agustín

de Hipona del aprendizaje del lenguaje es correcta para un lenguaje más

sencillo que el nuestro. Imaginemos este lenguaje:

1) Su función es la comunicación entre un albañil A y su peón B.

B tiene que alcanzarle a A los materiales de construcción. Hay piedras

cúbicas, ladrillos, losetas, vigas, columnas. El lenguaje consta de las

palabras «cubo», «ladrillo», «loseta», «columna». A grita una de estas

palabras, tras lo cual B trae una piedra de una forma determinada.

Imaginemos una sociedad en la que éste sea el único sistema de lenguaje. El niño aprende este lenguaje de los mayores entrenándose en

su uso. Estoy utilizando la palabra «entrenar» de un modo estrictamente análogo a cuando hablamos de que se está entrenando a un

animal para hacer ciertas cosas. Se hace por medio del ejemplo, la recompensa, el castigo y similares. Constituye una parte de este entrenamiento que señalemos a un elemento de construcción, dirijamos la

atención del niño hacia él y pronunciemos una palabra. Voy a llamar

a este procedimiento enseñanza demostrativa de las palabras. En el

uso real de este lenguaje, un hombre grita las palabras como órdenes

y el otro actúa de acuerdo con ellas. Pero el aprender y el enseñar este lenguaje consistirán en este procedimiento: el niño simplemente

'nombra' cosas, es decir, pronuncia las palabras del lenguaje cuando el

maestro señala hacia las cosas. En realidad, habrá un ejercicio más

simple todavía: el niño repite las palabras que pronuncia el maestro.

(Nota. Objeción: la palabra «ladrillo» en el lenguaje 1) no tiene el

significado que tiene en nuestro lenguaje. Esto es cierto si significa

que en nuestro lenguaje hay usos de la palabra «ladrillo» diferentes

de nuestros usos de esta palabra en el lenguaje 1). Pero ¿no usamos

nosotros a veces la palabra «¡ladrillo!» precisamente de este modo?

¿O deberíamos decir que cuando la usamos es una frase elíptica, una

abreviatura de «tráeme un ladrillo»? ¿Es correcto decir que si nosotros decimos «¡ladrillo!» queremos decir «tráeme un ladrillo»? ¿Por

qué habría yo de traducir la expresión «¡ladrillo!» por la expresión

«tráeme un ladrillo»? Y si son sinónimas, ¿por qué no habría yo de

decir: Si él dice «¡ladrillo!», quiere decir «¡ladrillo!»…? O bien:

¿por qué no habría de ser él capaz de querer decir precisamente «¡ladrillo!», si es capaz de querer decir «tráeme un ladrillo», a menos

que se quiera afirmar que cuando dice en voz alta ''¡ladrillo!» de

hecho se dice siempre a sí mismo mentalmente «tráeme un ladrillo»?

Pero ¿qué razón podríamos tener para afirmar esto? Supongamos que

alguien preguntase: Si una persona da la orden «tráeme un ladrillo»,

¿tiene que referirse mentalmente a ella como a tres palabras o puede

hacerlo como a una palabra compuesta sinónima con la palabra única

«¡ladrillo!»? Se tiene la tentación de contestar: se refiere a las tres

palabras si en su lenguaje utiliza esta frase en contraste con otras

frases en las que se utilizan estas palabras, como, por ejemplo, «llévate

estos dos ladrillos». Pero qué sucedería si yo preguntase: «¿Pero

cómo se contrasta su frase con estas otras? ¿Tiene que haberlas pensado simultáneamente, o poco antes o poco después, o es suficiente

con que las haya aprendido alguna vez, etc.?» Cuando nos hemos hecho a

nosotros mismos esta pregunta, resulta que es irrelevante cuál de

estas alternativas sea la que se dé. Y nos inclinamos a decir que todo

lo que es realmente relevante es que estos contrastes existan en el

sistema de lenguaje que está utilizando y que en modo alguno necesitan estar presentes en su mente cuando pronuncia su frase. Comparemos ahora esta conclusión con nuestra pregunta original. Cuando

la hicimos, parecíamos hacer una pregunta sobre el estado mental de

la persona que dice la frase, mientras que la idea de significado a que

hemos llegado al final no era la de un estado mental. A veces pensamos en el significado de los signos como en estados de la mente de la

persona que los utiliza, a veces como en el papel que están jugando estos

signos en un sistema de lenguaje. La conexión entre estas dos ideas

está en que es indudable que las experiencias mentales que acompañan

al uso de un signo están causadas por nuestro uso del signo en un

sistema de lenguaje particular. William James habla de sentimientos

específicos que acompañan al uso de palabras tales como «y», «si», «o».

Y no hay duda de que por lo menos ciertos gestos están conectados

muchas veces con tales palabras, como, por ejemplo, un gesto de

reunir con «y» y un gesto de desechar con «no». Y es evidente que

conectadas con estos gestos hay sensaciones visuales y musculares.

Por otra parte, es bastante claro que estas sensaciones no acompañan

a cada uso de las palabras «no» e «y». Si en algún lenguaje la palabra

«pero» significase lo que significa «no» en español, resulta claro que

no compararíamos los significados de estas dos palabras comparando

las sensaciones que producen. Pregúntense a sí mismos qué medios

tenemos de descubrir los sentimientos que producen en diferentes personas y en ocasiones diferentes. Pregúntense: «Cuando yo dije 'déme

una manzana y una pera y salga de la habitación', ¿tuve el mismo sentimiento cuando pronuncié las dos palabras 'y'?» Pero no negamos que

las personas que usen la palabra «pero» como se usa «no» en español

tendrán, hablando en términos generales, sensaciones similares cuando

dicen la palabra «pero» a las que tienen los españoles cuando usan

«no». Y en ambos lenguajes la palabra «pero» estará acompañada en

conjunto por diferentes grupos de experiencias.)

2) Consideremos ahora una extensión del lenguaje 1). El peón

del albañil sabe de memoria la serie de palabras de uno a diez. Cuando

se le da la orden: «¡Cinco losetas!», va a donde se guardan las losetas, dice las palabras de uno a cinco, coge una loseta por cada palabra y se las lleva al albañil. Aquí ambas partes usan el lenguaje diciendo las palabras. Aprender de memoria los numerales será una de las

características esenciales del aprendizaje de este lenguaje. El uso de

los numerales se enseñará demostrativamente una vez más. Pero ahora

la misma palabra, por ejemplo, «tres», se enseñará señalando o a losetas, o a ladrillos, o a columnas, etc. Y, por otra parte, se enseñarán

numerales diferentes señalando a grupos de piedras de la misma forma.

(Observación: Hemos insistido en la importancia de aprender de

memoria la serie de numerales porque en el aprendizaje del lenguaje 1) no había una característica comparable a ésta. Y esto nos muestra que al introducir los numerales hemos introducido en nuestro lenguaje

un tipo de instrumento completamente diferente. La diferencia de

tipo es mucho más evidente cuando contemplamos un ejemplo de esta

sencillez que cuando consideramos nuestro lenguaje ordinario, con

sus innumerables tipos de palabras que parecen todas más o menos

semejantes cuando están recogidas en el diccionario.

¿Qué tienen de común las explicaciones demostrativas de los numerales con las de las palabras «loseta», «columna», etc., excepto un

gesto y la pronunciación de las palabras? La forma en que se utiliza

tal gesto es diferente en ambos casos. La diferencia se hace borrosa

si se dice: «En un caso señalamos a una forma, en el otro a un número». La diferencia sólo se hace evidente y clara cuando contemplamos un ejemplo completo [es decir, el ejemplo de un lenguaje elaborado en detalle completamente].)

3) Introduzcamos un nuevo instrumento de comunicación: un

nombre propio. Se le atribuye a un objeto particular (una piedra de

construcción concreta) señalándole y pronunciado el nombre. Si A grita

el nombre, B trae el objeto. La enseñanza demostrativa de un nombre

propio vuelve a ser diferente de la enseñanza demostrativa en los casos 1) y 2).

(Observación: esta diferencia no consiste, sin embargo, en el acto

de señalar y pronunciar la palabra ni en ningún acto mental (¿significado?) que le acompañe, sino en el papel que la demostración (señalar y pronunciar) juega en el entrenamiento total y en el uso que se

hace de ella en la práctica de la comunicación por medio de este lenguaje. Alguien podría pensar que la diferencia podría describirse diciendo que en los distintos casos señalamos a diferentes tipos de

objetos. Pero supongan que yo señalo con mi mano a un jersey azul.

¿En qué diferirá el señalar a su color del señalar a su forma? Nos

inclinamos a decir que la diferencia es que en los dos casos nosotros

significamos algo diferente. Y 'significado' tiene que ser aquí algún

tipo de proceso que tiene lugar mientras señalamos. Lo que nos tienta

especialmente a esta opinión es que al preguntarse a una persona si

señalaba al color o a la forma es capaz, por lo menos en la mayoría de

los casos, de contestar y de estar seguro de que su contestación es

correcta. Por otra parte, si buscamos dos actos mentales tan característicos como significar el color y significar la forma, etc., no somos

capaces de encontrar ninguno, o por lo menos ninguno que tenga que

acompañar siempre a la indicación del color y a la indicación de la forma, respectivamente. Tenemos solamente una idea aproximada de lo

que significa concentrar la atención propia sobre el color como opuesto

a la forma, o viceversa. La diferencia, podría decirse, no está en el

acto de demostración, sino más bien en lo que rodea a este acto en

el uso del lenguaje.)

4) Al ordenársele: «¡Esta loseta!», B trae la loseta a la que señala A. Al ordenársele: «¡Loseta, allí!», lleva una loseta al lugar indicado. ¿Se ha enseñado demostrativamente la palabra «allí»? Sí y no.

Cuando se entrena a una persona en el uso de la palabra «allí», el maestro al entrenarla hará el gesto de señalar y pronunciará la palabra

«allí». ¿Pero diríamos por ello que da el nombre «allí» a un lugar?

Recuérdese que en este caso el gesto de señalar es parte de la práctica

misma de la comunicación.

(Observación: Se ha sugerido que palabras tales como «allí»,

«aquí», «ahora», «esto» son los 'nombres propios reales' por oposición

a lo que llamamos nombres propios en la vida ordinaria y que, en la

opinión a que me estoy refiriendo, sólo pueden llamarse así toscamente. Hay una extendida tendencia a considerar solamente como una

tosca aproximación de lo que podría llamarse idealmente un nombre

propio a lo que en la vida ordinaria se llama así. Compárese la idea del

'individuo' de Russell. El habla de los individuos como de los últimos

componentes de la realidad, pero dice que es difícil decir qué cosas

son individuos. La idea es que esto ha de revelarlo el análisis ulterior.

Por otra parte, nosotros introdujimos la idea de un nombre propio en

un lenguaje en el que se aplicaba a lo que en la vida ordinaria llamamos «objetos», «cosas» («piedras de construcción»).

—«¿Qué significa la palabra 'exactitud'? ¿Es verdadera exactitud

si se supone que usted va a venir a tomar el té a las 4,30 y usted viene

cuando un buen reloj da las 4,30? ¿O solamente sería exactitud si

usted comenzase a abrir la puerta en el momento en que el reloj comenzase a sonar? ¿Pero cómo ha de definirse este momento y cómo

ha de definirse 'comenzar a abrir la puerta'? ¿Sería correcto decir:

'Es difícil decir lo que es verdadera exactitud, pues todo lo que conocemos son solamente toscas aproximaciones'?»)

5) Preguntas y respuestas: A pregunta: «¿Cuántas losetas?» B las

cuenta y contesta con el numeral.

A los sistemas de comunicación tales como los ejemplos 1), 2), 3),

4) y 5) los llamaremos «juegos de lenguaje». Son más o menos similares a lo que en el lenguaje ordinario llamamos juegos. A los niños se les enseña su lengua nativa por medio de tales juegos, que aquí tienen incluso el carácter de distracción de los juegos. Sin embargo, no estamos contemplando los juegos de lenguaje que describimos como partes incompletas de un lenguaje, sino como lenguajes completos en sí mismos, como sistemas completos de comunicación humana. Para

no olvidar este punto de vista, muchas veces es conveniente imaginar que estos lenguajes tan simples son el sistema entero de comunicación de una tribu en un estado de sociedad primitivo. Piénsese en la aritmética primitiva de tales tribus.

Cuando el muchacho o el adulto aprenden lo que podrían llamarse

lenguajes técnicos especiales, por ejemplo, el uso de mapas y diagramas, la geometría descriptiva, el simbolismo químico, etc., aprenden

más juegos de lenguaje. (Observación: la imagen que tenemos del lenguaje del adulto es la de una masa nebulosa de lenguaje, su lengua

materna, rodeada por juegos de lenguaje discontinuos y más o menos

definidos, los lenguajes técnicos.)

6) Preguntando el nombre: introducimos nuevas formas de materiales de construcción. B señala a uno de ellos y pregunta: «¿Qué es

esto?»; A contesta: «Esto es un…». Posteriormente A grita esta nueva palabra, digamos «arco», y B trae la piedra. A las palabras «Esto

es…» junto con el gesto de señalar las llamaremos explicación ostensiva

o definición ostensiva. En el caso 6) se explicaba, en realidad, un

nombre genérico como el nombre de una forma. Pero de un modo semejante podemos preguntar por el nombre propio de un objeto particular, por el nombre de un color, de un numeral, de una dirección.

(Observación: nuestro uso de expresiones tales como «nombres de

números», «nombres de colores», «nombres de materiales», «nombres

de naciones» puede provenir de dos fuentes diferentes. Una es que

podríamos imaginar que las funciones de los nombres propios, de los

numerales, de los nombres de colores, etc., son mucho más semejantes

de lo que lo son realmente. Si lo hacemos así, nos sentimos tentados a

pensar que la función de toda palabra es más o menos parecida a la

función de un nombre propio de persona o a nombres genéricos tales

como «mesa», «silla», «puerta», etc. La segunda fuente es ésta: si vemos lo fundamentalmente diferentes que son las funciones de palabras

tales como «mesa», «silla», etc. de las (funciones) de los nombres propios y lo diferentes que son ambas de, digamos, las funciones de los

nombres de colores, no vemos razón alguna por la que no debamos

hablar también de nombres de números o nombres de direcciones, no

diciendo algo semejante a «los números y las direcciones son formas

diferentes de objetos», sino más bien insistiendo en la analogía que

hay en la falta de analogía entre las funciones de las palabras «silla» y

«Jack» por una parte y «Este» y «Jack» por otra.)

7) B tiene una tabla en la que hay signos escritos colocados frente

a imágenes de objetos (por ejemplo, una mesa, una silla, una taza de

té, etc.). A escribe uno de los signos, B lo busca en la tabla, mira o

señala con su dedo desde el signo escrito a la imagen que tiene en

frente, y trae el objeto que la imagen representa.

Consideremos ahora los diferentes tipos de signos que hemos introducido. Distingamos primero entre frases y palabras. Llamaré una

frase 1 a todo signo completo en un juego de lenguaje; sus signos

constituyentes son palabras. (Esto es solamente una observación tosca

y general sobre el modo en que voy a usar las palabras «proposición[10]»

y «palabra».) Una proposición puede constar de una única palabra.

En 1) los signos «¡ladrillo!», «¡columna!» son las frases. En 2) una

frase consta de dos palabras. De acuerdo con el papel que las proposiciones juegan en un juego de lenguaje, distinguimos entre órdenes,

preguntas, explicaciones, descripciones, etc.

8) Si en un juego de lenguaje similar a 1) A grita una orden:

«¡loseta, columna, ladrillo!», que es obedecida por B trayendo una

loseta, una columna y un ladrillo, aquí podríamos hablar de tres pro

posiciones o de una sola. Por otra parte, si

9) el orden de las palabras muestra a B el orden en el que ha de

traer los materiales de construcción, diremos que A grita una propo

sición que consta de tres palabras. Si en este caso la orden tomase la

forma «¡loseta, luego columna, luego ladrillo!», diríamos que cons

taba de cuatro palabras (no de cinco). Entre las palabras vemos gru

pos de palabras con funciones similares. Podemos ver fácilmente una

similaridad en el uso de las palabras «uno», «dos», «tres», etc. y otra

en el uso de «loseta», «columna» y «ladrillo», etc., y distinguimos así

partes del habla. En 8) todas las palabras de la proposición pertene

cían a la misma parte del habla.

10) El orden en el que B tenía que traer las piedras en 9) podría

haberse indicado mediante la utilización de los ordinales así:

«¡Segundo, columna; primero, loseta; tercero, ladrillo!». Tenemos aquí

un caso en el que lo que era la función del orden de las palabras en

un juego de lenguaje es la función de determinadas palabras en otro.

Reflexiones como la precedente nos mostrarán la infinita variedad de

las funciones de las palabras en las proposiciones, y es curioso comparar

lo que vemos en nuestros ejemplos con las reglas simples y rígidas que

dan los lógicos para la construcción de las proposiciones. Si agrupamos las

palabras de acuerdo con la similaridad de sus funciones, distinguiendo así

partes del habla, es fácil ver que pueden adoptarse muchos modos de

clasificación diferentes. Incluso podríamos imaginar fácilmente una

razón para no clasificar la palabra «uno» junto con «dos», «tres», etc.

del modo siguiente:

11) Consideren esta variación de nuestro juego de lenguaje 2).

En lugar de gritar «¡Una loseta!», «¡Un cubo!», etc., A grita simplemente «¡Loseta!», «¡Cubo!», etc., usándose los otros numerales

como se describió en 2). Supongamos que una persona acostumbrada

a esta forma de comunicación 11) fuese introducida en el uso de la

palabra «uno» tal como se describió en 2). Podemos imaginar fácilmente que rehusaría clasificar «uno» con los numerales «2», «3», etc.

(Observación: Piensen en las razones a favor y en contra de la

clasificación de 'O' con los otros cardinales. «¿Son colores el blanco

y el negro?» ¿En qué casos se inclinarían ustedes a decirlo y en cuáles

no? Las palabras pueden compararse de muchos modos con las

piezas del ajedrez. Piensen en los varios modos de distinguir diferentes tipos de piezas en el juego del ajedrez (por ejemplo, peones y

'alfiles').

Recuerden la expresión «dos o más».)

Es natural que llamemos elementos o instrumentos del lenguaje a

los gestos, como los empleados en 4), o a las imágenes, como las de 7).

(A veces hablamos de un lenguaje de gestos.) A las imágenes de 7) y

a otros instrumentos del lenguaje que tienen una función similar los

llamaré pautas. (Esta explicación, como otras que hemos dado, es

vaga y está pensada para ser vaga.) Podemos decir que las palabras y

las pautas tienen distintos tipos de funciones. Cuando hacemos uso de

una pauta, comparamos algo con ella, por ejemplo, una silla con la

imagen de una silla. No comparábamos una loseta con la palabra «loseta». Al introducir la distinción 'palabra/pauta' no tenía la intención

de establecer una dualidad lógica definitiva. Solamente hemos esbozado dos tipos característicos de instrumentos de entre la variedad de

instrumentos de nuestro lenguaje. Llamaremos palabras a «uno»,

«dos», «tres», etc. Si en lugar de estos signos usásemos "-», "- -»,

"- - -», "- - - -», a éstos podríamos llamarlos pautas. Supongan

que en un lenguaje los numerales fuesen «uno», «uno, uno», «uno, uno,

uno», etc., ¿llamaríamos a «uno» una palabra o una pauta? El mismo

elemento puede usarse en un lugar como palabra y en otro como pauta.

Un círculo podría ser el nombre de una elipse o, por el contrario, una

pauta con la que ha de compararse la elipse por un método de proyección particular. Consideren también estos dos sistemas de expresión:

12) A da a B una orden consistente en dos símbolos escritos: el

primero, una mancha de forma irregular de un color determinado, di

gamos verde; el segundo, el dibujo del perfil de una figura geométrica,

digamos un círculo. B trae un objeto de este perfil y este color, diga

mos un objeto circular verde.

13) A da a B una orden consistente en un símbolo, una figura

geométrica pintada de un color determinado, digamos un círculo verde.

B le trae un objeto circular verde. En 12) unas pautas corresponden

a nuestros nombres de colores y otras pautas a nuestros nombres de

forma. Los símbolos de 13) no pueden considerarse como combinacio

nes de dos elementos de este tipo. Una palabra entre comillas inver

tidas puede llamarse una pauta. Así en la frase «El dijo 'Vete al in

fierno'", «Vete al infierno» es una pauta de lo que dijo. Comparen

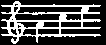

estos casos: a) Alguien dice «Yo silbé…» (silbando una melodía);

b) Alguien escribe «Yo silbé  ". Una palabra onomatopéyica como «susurrar» puede ser llamada una pauta. Nosotros llamamos a

una gran variedad de procesos «comparar un objeto con una pauta».

Bajo el nombre de «pauta» comprendemos muchos tipos de símbolos.

En 7), B compara una imagen de la tabla con los objetos que tiene ante sí. ¿Pero en qué consiste el comparar una imagen con el objeto? Supongan que la tabla mostrase: a) una imagen de un martillo, de unas tenazas, de una sierra y de un escoplo; b) por otra parte, imágenes de

veinte tipos diferentes de mariposas. Imaginen en qué consistiría la comparación en estos dos casos y noten la diferencia. Comparen con estos casos un tercero c) en el que las imágenes de la tabla representan materiales de construcción dibujados a escala y la comparación ha de hacerse con regla y compás. Supongamos que la tarea de B es

traer una pieza de tela del color de la muestra. ¿Cómo han de compararse los colores de la muestra y de la tela? Imaginen una serie de

casos diferentes:

". Una palabra onomatopéyica como «susurrar» puede ser llamada una pauta. Nosotros llamamos a

una gran variedad de procesos «comparar un objeto con una pauta».

Bajo el nombre de «pauta» comprendemos muchos tipos de símbolos.

En 7), B compara una imagen de la tabla con los objetos que tiene ante sí. ¿Pero en qué consiste el comparar una imagen con el objeto? Supongan que la tabla mostrase: a) una imagen de un martillo, de unas tenazas, de una sierra y de un escoplo; b) por otra parte, imágenes de

veinte tipos diferentes de mariposas. Imaginen en qué consistiría la comparación en estos dos casos y noten la diferencia. Comparen con estos casos un tercero c) en el que las imágenes de la tabla representan materiales de construcción dibujados a escala y la comparación ha de hacerse con regla y compás. Supongamos que la tarea de B es

traer una pieza de tela del color de la muestra. ¿Cómo han de compararse los colores de la muestra y de la tela? Imaginen una serie de

casos diferentes:

14) A enseña la muestra a B, tras lo cual B va y coge el material

'de memoria'.

15) A da la muestra a B; B mira primero a la muestra y luego

a los materiales que están en los estantes y entre los que tiene que

escoger.

class="salto10»16) B coloca la muestra sobre cada pieza de material y elige la

que no puede distinguir de la muestra, aquella en la que la diferencia

entre la muestra y el material parece esfumarse.

17) Imaginen, por otra parte, que la orden ha sido: «Trae un ma

terial ligeramente más oscuro que esta muestra». Dije en 14) que B

coge el material 'de memoria', lo que es usar una forma de expresión

corriente. Pero lo que puede suceder en tal caso de comparar 'de me

moria' es de la mayor variedad. Imaginen unos cuantos ejemplos:

14 a) B tiene una imagen mnemónica ante su visión mental cuando

va a buscar el material. Alternativamente observa los materiales y recuerda su imagen. Realiza este proceso con, digamos, cinco de las

piezas, diciéndose a sí mismo en algunos casos «Demasiado oscuro»

y en otros «Demasiado claro». En la quinta pieza se para, dice: «Esto

es» y la coge del estante.

14 b) No hay imagen mnemónica ante la visión de B. Mira a cuatro piezas meneando su cabeza ante cada una de ellas y sintiendo una

especie de tensión mental. Al llegar a la quinta pieza, esta tensión

desaparece, mueve afirmativamente la cabeza y baja la pieza.

14 c) B va al estante sin una imagen mnemónica, mira cinco piezas una tras otra y coge la quinta pieza del estante.

'Pero no puede ser en esto en todo lo que consista el comparar.'

Cuando llamamos a estos tres casos precedentes casos de comparación

de memoria notamos que en cierto sentido su descripción no es

satisfactoria o que es incompleta. Nos sentimos inclinados a decir que

la descripción ha omitido la característica esencial de tal proceso y

nos ha proporcionado solamente características accesorias. La característica esencial parece que sería lo que podría llamarse una experiencia específica de comparar y de reconocer. Ahora bien, resulta

curioso que al observar atentamente casos de comparación sea muy

fácil ver un gran 'número de actividades y estados mentales, más o

menos característicos todos del acto de comparar. En realidad, esto

es así tanto si hablamos de comparar de memoria como de comparar

por medio de una muestra que esté ante nuestros ojos. Conocemos un

vasto número de tales procesos, procesos similares entre sí en un vasto

número de modos diferentes. Colocamos juntas o cerca unas de otras

las piezas cuyos colores queremos comparar durante un período más

largo o más corto, las observamos alternativa o simultáneamente, las

colocamos bajo luces diferentes, decimos cosas diferentes mientras lo

hacemos, tenemos imágenes mnemónicas, sensaciones de tensión y

relajación, satisfacción e insatisfacción, las distintas sensaciones de

esfuerzo en y alrededor de nuestros ojos que acompañan a la observación prolongada del mismo objeto, y todas las combinaciones posibles

de estas y muchas otras experiencias. Cuantos más casos observemos

y cuanto más detenidamente los consideremos, tantas mayores dudas

sentiremos respecto al descubrimiento de una experiencia mental concreta característica de la comparación. De hecho, si después de que

ustedes hubiesen escrutado detenidamente un cierto número de ellos,

yo admitiese que existía una experiencia mental concreta que ustedes

podrían llamar la experiencia de comparar y que, si ustedes insistiesen, yo estuviese dispuesto a adoptar la palabra «comparar» solamente

para los casos en los que se hubiese presentado esta sensación peculiar, ahora se darían cuenta de que la suposición de tal experiencia

peculiar había perdido su razón de ser, porque esta experiencia estaría

íntimamente unida con un enorme número de experiencias distintas

que, después de haber escrutado los casos, parece ser lo que realmente

constituye lo que conecta todos los casos de comparación. Pues la

'experiencia específica' que habíamos estado buscando se entendía que

jugaba el papel que ha sido asumido por la masa de experiencias que

nos ha revelado nuestro escrutinio: nosotros nunca quisimos que la

experiencia específica fuese simplemente una entre un número de experiencias más o menos características. (Podría decirse que hay dos

modos de considerar este asunto; el uno, por así decirlo, en contacto

inmediato; el otro, como si fuese desde una distancia y a través del

medio de una atmósfera peculiar.) De hecho, hemos encontrado que

el uso que hacemos realmente de la palabra «comparar» es diferente

del que esperábamos mirándolo desde lejos. Descubrimos que lo que

conecta todos los casos de comparación es un vasto número de similaridades que se solapan, y tan pronto como lo vemos no nos sentimos

ya impulsados a decir que tiene que haber alguna característica común

a todos ellos. Lo que mantiene unido el barco al muelle es una soga y

la soga consta de fibras, pero su consistencia no la recibe de ninguna

fibra que la atraviese de un extremo al otro, sino del hecho de que

hay un vasto número de fibras que se entrelazan.

'Pero es indudable que en el caso 14 c) B actuó de modo completamente automático. Si todo lo que sucedió fue realmente lo que se

describió allí, él no sabía por qué escogió la pieza que escogió. No

tenía razón alguna para escogerla. Si escogió la correcta, lo hizo como

podría haberlo hecho una máquina'. Nuestra primera respuesta es que

nosotros no negábamos que B en el caso 14 c) tuviese lo que llamaríamos una experiencia personal, pues no dijimos que no viese los materiales de entre los que escogió o lo que escogió, ni que no tuviese

sensaciones musculares y táctiles y otras semejantes mientras lo hacía.

Ahora bien, ¿a qué se parecería una razón tal que justificase su elección y la hiciese no-automática? (es decir, ¿a qué nos imaginamos

que se parece?). Yo supongo que diríamos que lo opuesto de la comparación automática, el caso ideal de comparación consciente, por así

decirlo, sería el de tener una clara imagen mnemónica ante nuestra

visión mental o de ver una muestra real y tener una sensación específica de no ser capaz de distinguir de un modo cualquiera entre estas

muestras y el material elegido. Yo supongo que esta sensación peculiar es la razón, la justificación, de la elección. Esta sensación específica, podría decirse, conecta las dos experiencias de ver la muestra,

por una parte, y el material, por la otra. Pero si es así, ¿qué conecta

esta experiencia específica con ambas? Nosotros no negamos que tal

experiencia pueda intervenir. Pero considerándola tal como acabamos

de hacerlo, la distinción entre lo automático y lo no-automático no

parece ya tan neta y definitiva como lo era al principio. No queremos

decir que esta distinción pierda su valor práctico en casos concretos,

por ejemplo, si se nos pregunta bajo determinadas circunstancias

«¿Cogió usted esta pieza del estante automáticamente o pensó sobre

ello?», podemos tener justificaciones para decir que no actuamos automáticamente y dar como explicación que habíamos mirado cuidadosamente el material, habíamos intentado evocar la imagen mnemónica

de la muestra y nos habíamos manifestado a nosotros mismos nuestras dudas y decisiones. En el caso concreto puede aceptarse esto para distinguir lo automático de lo no-automático. En otro caso, sin embargo, podemos distinguir entre un modo automático y otro no-automático de aparecer una imagen mnemónica y así sucesivamente.

Si nuestro caso 14 c) les preocupa, ustedes pueden tender a decir:

«¿Pero por qué trajo precisamente esta pieza de material? ¿Cómo la

ha reconocido como la correcta? ¿Mediante qué?» Si ustedes preguntan 'por qué', ¿preguntan por la causa o por la razón? Si es por

la causa, es bastante fácil discurrir una hipótesis fisiológica o psicológica que explique esta elección bajo las condiciones dadas. La tarea

de las ciencias experimentales es comprobar tales hipótesis. Si, por el

contrario, preguntan por una razón, la respuesta es: «No se necesita

que haya habido una razón de la elección. Una razón es un paso que

precede al paso de la elección. ¿Pero por qué cada paso tiene que ir

precedido por otro?»

'Pero entonces B no reconoció realmente el material como el correcto'. No es necesario que ustedes incluyan 14 c) entre los casos de

reconocimiento, pero si se han dado cuenta del hecho de que los procesos que llamamos procesos de reconocimiento forman una vasta familia con semejanzas que se entremezclan, probablemente no se opondrán a incluir también a 14 c) en esta familia. '¿Pero no le falta a B

en este caso el criterio mediante el cual pueda reconocer el material?

Por ejemplo, en 14 a) tenía la imagen mnemónica y reconocía el material que buscaba por su acuerdo con la imagen'. ¿Pero tenía también

acaso ante él una imagen de este acuerdo, imagen con la que pudiese

comparar el acuerdo entre el modelo y la pieza para ver si era el correcto? Y, por otra parte, ¿no se le podría haber dado tal imagen?

Supongamos, por ejemplo, que A desease que B recordase que lo que

se quería era una pieza exactamente igual a la muestra y no un material levemente más oscuro que el modelo, como tal vez se hizo en

otros casos. ¿No podría haber dado A a B en este caso un ejemplo del

acuerdo requerido dándole dos piezas del mismo color (como una especie de recordatorio, por ejemplo)? Este enlace entre la orden y su

ejecución ¿ha de ser necesariamente el último? Y si ustedes dicen

que en 14 b) él tenía al menos la relajación de la tensión para reconocer el material correcto, ¿tenía que tener una imagen de esta relajación ante él para reconocerla como aquello a través de lo cual había

de reconocerse el material correcto?

'Pero ¿y si suponemos que B trae la pieza, como en 14 c), y al compararla con el modelo resulta que es una equivocada?' Pero ¿no podría

haber sucedido esto igualmente en todos los otros casos? Supongamos

que en 14 a) se descubriese que la pieza que trajo B no casaba con la

muestra. ¿No diríamos en algunos de estos casos que había cambiado

su imagen mnemónica, en otros que había cambiado el modelo o el

material, en otros en fin que había cambiado la luz? No es difícil inventar casos, imaginar circunstancias, en los que se haría cada uno

de estos juicios. 'Pero, en fin de cuentas, ¿no hay una diferencia

esencial entre los casos 14 a) y 14 c)?' ¡Indudablemente! Precisamente la indicada en la descripción de estos casos.

En 1), B aprendió a traer un material de construcción al oír gritar

la palabra «¡columna!». Podríamos imaginar que lo que sucedía en

tal caso era: La palabra gritada provocó una imagen de una columna

en la mente de B, por ejemplo; como diríamos, el entrenamiento había

establecido esta asociación. B coge el material de construcción que se

adapta a su imagen. Pero ¿tuvo que ser esto necesariamente lo que

sucedió? Si el entrenamiento pudo hacer que la idea o imagen surgiese —automáticamente— en la mente de B, ¿por qué no podría hacer

que se realizasen las acciones de B sin la intervención de una imagen?

Esto se reduciría simplemente a una leve variación del mecanismo

asociativo. Tengan presente que la imagen evocada por la palabra no

es alcanzada mediante un proceso racional (y si lo es, esto solamente

hace retroceder nuestro argumento), sino que este caso es estrictamente comparable con el de un mecanismo en el que se aprieta un

botón y aparece una placa indicadora. De hecho, puede usarse este

tipo de mecanismo en lugar del de la asociación.

Colocamos en la misma categoría que las manchas de color realmente vistas y los sonidos oídos a las imágenes mentales de colores,

formas, sonidos, etc., etc., que juegan un papel en la comunicación

por medio del lenguaje.

18) El objeto de que se enfrene en el uso de tablas (como en 7)

puede ser no solamente enseñar el uso de una tabla particular, sino

permitir al alumno usar o construir por sí mismo tablas con coordinaciones nuevas de signos escritos y dibujos. Supongamos que la primera

tabla en cuyo uso fue entrenada una persona contenía las cuatro palabras «martillo», «tenazas», «sierra», «escoplo» y los dibujos correspondientes. Podríamos añadir ahora el dibujo de otro objeto que tuviese ante sí el alumno, por ejemplo, un cepillo, y correlacionarlo con

la palabra «cepillo». Haremos la correlación entre este nuevo dibujo

y la palabra tan semejante como sea posible a las correlaciones de la

tabla previa. Así, podríamos añadir la nueva palabra y el nuevo dibujo

sobre la misma hoja y colocar la nueva palabra bajo las palabras anteriores y el nuevo dibujo bajo los dibujos anteriores. Se incitará ahora

al alumno para que utilice la nueva palabra y el nuevo dibujo sin el

entrenamiento especial que le dimos cuando le enseñamos a utilizar la

primera tabla. Estos actos de incitación serán de varias clases y muchos

de ellos solamente serán posibles si el alumno responde y responde de

un modo particular. Imaginen los gestos, sonidos, etc., de incitación que

usan ustedes cuando enseñan a cobrar la caza a un perro. Imaginen, por

otra parte, que intentasen enseñar a un gato a recobrar la caza. Como

el gato no responderá a sus incitaciones, la mayor parte de los actos de

incitación que realizaban cuando entrenaban al perro están aquí fuera

de lugar.

19) Podría entrenarse también el discípulo para que diese a las

cosas nombres de su propia invención y para que trajese los objetos

cuando se pronuncian los nombres. Por ejemplo, se le presenta una

tabla sobre la que en un lado encuentra dibujos de objetos que están

a su alrededor y en el otro espacios en blanco, y él juega el juego es

cribiendo signos de su propia invención frente a los dibujos y reac

cionando como antes cuando se usan estos signos como órdenes. O

bien:

20) el juego puede consistir en que B construya una tabla y obe

dezca las órdenes dadas en términos de esta tabla. Una vez que se

ha enseñado el uso de una tabla y la tabla consiste, digamos, en dos

columnas verticales; una, conteniendo los nombres, a la izquierda, y

la de la derecha, con los dibujos, estando correlacionados un nombre

y un dibujo por su situación sobre una línea horizontal, puede ser una

característica importante del entrenamiento la que haga que el alumno

deslice su dedo de izquierda a derecha, como si fuese el entrenamiento

para trazar una serie de líneas horizontales una debajo de la otra. Tal

entrenamiento puede ayudar a realizar la transición desde la primera

tabla al nuevo elemento.

De acuerdo con el uso ordinario, a las tablas, definiciones ostensivas e instrumentos similares, los llamaré reglas. El uso de una regla

puede ser explicado con una regla ulterior.

21) Consideren este ejemplo: introducimos diferentes tipos de

tablas de lectura. Cada tabla consta de dos columnas de palabras y

dibujos, como antes. En algunos casos, han de leerse horizontalmente

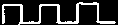

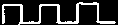

de izquierda a derecha, es decir, conforme al esquema:

En otros casos de acuerdo con esquemas como:

o

etc.

Esquemas de este tipo pueden añadirse a nuestras tablas como reglas

para leerlas. ¿No podrían volver a explicarse estas reglas mediante

otras reglas? Indudablemente. Por otra parte, ¿está incompletamente

explicada una regla si no se ha dado ninguna regla para su uso?

Introducimos en nuestros juegos de lenguaje la serie infinita de los

numerales. ¿Pero cómo se hace esto? Es evidente que la analogía

entre este proceso y el de introducir una serie de veinte numerales no

es la misma que la existente entre la introducción de una serie de

veinte numerales y la introducción de una serie de diez numerales.

Supongan que nuestro juego fuese como 2), pero jugado con la serie

infinita de los numerales. La diferencia entre él y 2) no sería precisamente que se usasen más numerales. Es decir, supongan que de hecho

al jugar el juego hubiésemos hecho uso realmente de, por ejemplo,

155 numerales: el juego que jugásemos no sería el que podría describirse diciendo que jugábamos el juego 2), sólo que con 155 en lugar

de diez numerales. ¿Pero en qué consiste la diferencia? (La diferencia

parecería ser casi una diferencia en el humor con que se jugasen los

juegos.) La diferencia entre juegos puede hallarse, digamos, en el número

de tantos que se usan, en el número de cuadros del tablero, en el hecho

de que en un caso usemos cuadrados y en otro hexágonos y en cosas

semejantes. Ahora bien, la diferencia entre el juego finito y el infinito no

parece hallarse en los instrumentos materiales del juego; pues nos sentiríamos inclinados a decir que la infinitud no puede expresarse mediante ellos, es decir, que solamente podemos concebirla en nuestros pensamientos y que, por tanto, es en estos pensamientos donde tienen que

distinguirse el juego finito y el infinito. (Es curioso, sin embargo, que

estos pensamientos hayan de poderse expresar en signos.)

Consideremos dos juegos. Ambos se juegan con cartas que tienen

números, llevándose el triunfo el número más alto.

22) Uno de los juegos se juega con un número fijo de tales cartas,

digamos 32. En el otro se nos permite en determitadas circunstancias

aumentar el número de cartas a tantas como queramos, cortando trozos

de papel y escribiendo números sobre ellos. Vamos a llamar al primero

de estos juegos limitado y al segundo ilimitado. Supongan que se ha

jugado una vuelta del segundo juego y el número de cartas realmente

usadas fue de 32. ¿Cuál es en este caso la diferencia entre jugar una

vuelta a) del juego ilimitado y jugar una vuelta 6) del juego limitado?

La diferencia no será la que hay entre una vuelta de un juego limitado de 32 cartas y una vuelta de un juego limitado de un número

mayor de cartas. Dijimos que el número de cartas usadas fue el mismo. Pero habrá diferencias de otro tipo, por ejemplo, el juego limitado

se juega con un paquete normal de cartas y el ilimitado con una abundante provisión de cartas en blanco y lápices. El juego ilimitado se

abre con la pregunta: «¿Hasta qué número llegaremos?» Si los jugadores buscan las reglas de este juego en un libro de reglas, encontrarán

la expresión «y así sucesivamente» o bien «así sucesivamente ad infinitum» al final de determinada serie de reglas. Así, pues, la diferencia

entre las dos vueltas a) y b) se halla en los instrumentos que usamos,

si bien admitimos que no en las cartas con que se juegan. Pero esta

diferencia parece trivial y que no es la diferencia esencial entre los

juegos. Percibimos que tiene que haber en alguna parte una diferencia grande y esencial. Pero si observan atentamente lo que sucede

cuando se juegan las vueltas, encontrarán que solamente pueden detectar un cierto número de diferencias de detalle, cada una de las

cuales parecería accidental. Por ejemplo, los actos de manejar y jugar

las cartas pueden ser idénticos en ambos casos. Mientras jugaban la

vuelta a) los jugadores pueden haber considerado la posibilidad de

hacer más cartas, descartando luego la idea. ¿Pero cómo fue esta

consideración? Pudo ser un proceso semejante al de decirse a sí mismo o en voz alta: «No sé si no debería hacer otra carta». También

es posible que tal consideración no haya pasado por la mente de los

jugadores. Es posible que toda la diferencia entre lo sucedido en una

vuelta del juego limitado y otra del ilimitado consista en lo que se

dijo antes de que comenzase el juego, por ejemplo, «Vamos a jugar

el juego limitado».

Tero ¿no es correcto decir que las vueltas de los dos juegos diferentes pertenecen a dos sistemas diferentes?' Sin duda. Sólo que los

hechos a los que nos estamos refiriendo cuando decimos que pertenecen a sistemas diferentes son mucho más complejos de lo que podíamos esperar que fuesen.

Comparemos ahora juegos de lenguaje de los que diríamos que se

juegan con un conjunto limitado de numerales, con juegos de lenguaje

de los que diríamos que se juegan con la serie infinita de los numerales.

23) Como en 2), A ordena a B traerle un cierto número de materiales de construcción. Los numerales son los signos «1», «2»,

... ......... «9», escrito cada uno en una carta. A tiene un juego de estas

cartas y da la orden a B mostrándole una de ellas y gritando una de

las palabras «loseta», «columna», etc.

24) Como en 23), sólo que aquí no hay juego de cartas marcadas.

La serie de numerales 1, …, 9 se aprende de memoria. Los numerales

se gritan en las órdenes y el niño los aprende de viva voz.

25) Se usa un abaco. A coloca el abaco, se lo da a B, B va con él

a donde están las losetas, etc.

26) B ha de contar las losetas de un montón. Lo hace con un abaco que tiene veinte cuentas. Nunca hay más de 20 losetas en un montón. B ajusta el abaco al montón en cuestión y le enseña a A el abaco así colocado.

27) Como 26). El abaco tiene 20 cuentas pequeñas y una grande.

Si el montón contiene más de 20 losetas, se mueve la cuenta grande.

(La cuenta grande corresponde así de algún modo a la palabra «mu

chos».)

28) Como 26). Si el montón contiene n losetas, siendo n mayor

de 20 pero menor de 40, B mueve n-20 cuentas, le muestra a A el aba

co así colocado y da una palmada.

29) A y B usan los numerales del sistema decimal (escritos y ha

blados) hasta 20. El niño que aprende este lenguaje, aprende de me

moria estos numerales, como en 2).

30) Cierta tribu tiene un lenguaje del tipo 2). Los numerales usados

son los de nuestro sistema decimal. No puede observarse que ningún

numeral de los usados juegue el papel predominante del último numeral

en alguno de los juegos anteriores [27), 28)]. (Se está tentado a conti

nuar esta frase diciendo, «aunque, naturalmente, hay un numeral má

ximo entre los realmente usados».) Los niños de la tribu aprenden los

numerales del siguiente modo: se les enseñan los signos del 1 al 20

como en 2) y se les enseña a contar hileras de no más de 20 cuentas

cuando se les ordena: «Cuenta éstas». Cuando el alumno llega contando

al numeral 20, se le hace un gesto que sugiere «Sigue», tras lo cual

el niño dice (por lo menos en la mayor parte de los casos) «21». De

modo análogo, se hace que los niños cuenten hasta 22 y hasta números

más altos, sin que ningún número concreto juegue en estos ejercicios el

papel predominante del último. El último estadio del entrenamiento

consiste en que se ordena al niño que cuente un grupo de objetos, de

bastante más de 20, sin que se utilice el gesto sugestivo para ayudar

al niño a pasar del numeral 20. Si un niño no responde al gesto suges

tivo, se le separa de los otros y se le trata como loco.

31) Otra tribu. Su lenguaje es como el de 30). El numeral mayor

cuyo uso se observa es 159. El numeral 159 juega un papel peculiar en

la vida de esta tribu. Supongamos que yo dijese: «Ellos tratan a este

número como su número más alto», —pero ¿qué significa esto? ¿Po

dríamos responder: «Ellos dicen precisamente que es el más alto»?—

Ellos dicen ciertas palabras, pero ¿cómo sabemos lo que quieren decir

con ellas? Un criterio de lo que quieren decir sería el de las ocasiones

en las que se usa la palabra que nos inclinaríamos a traducir por nues

tras palabras «el más alto», el papel, podríamos decir, que observamos

que juega esta palabra en la vida de la tribu. De hecho podríamos

imaginar fácilmente que se usase el numeral 159 en ocasiones tales y

en conexión con tales gestos y formas de conducta que nos hiciesen

decir que este numeral jugaba el papel de un límite insuperable, aunque

la tribu no tuviese una palabra que correspondiese a nuestro «el más

alto», con lo que el criterio de que el numeral 159 era el numeral

más alto no consistiría en nada que se dijese sobre el numeral.

32) Una tribu tiene dos sistemas de contar. La gente aprendió

a contar con el alfabeto de la A a la Z y también con el sistema decimal

como en 30). Si una persona ha de contar objetos con el primer sis

tema, se le ordena que cuente «del modo cerrado», y en el otro

caso «del modo abierto»; y la tribu usa también las palabras «cerrado» y «abierto» para una puerta cerrada y una puerta abierta.

(Observaciones: 23) está limitado de un modo evidente por el bloque de cartas. 24): noten la analogía y la falta de analogía entre la

provisión limitada de cartas de 23) y la de palabras en nuestra memoria de 24). Observen que la limitación de 26) se halla, por una

parte, en el instrumento (el abaco de 20 cuentas) y en su uso en

nuestro juego, y por otra (de un modo totalmente diferente) en el

hecho de que en la práctica real del juego nunca hay que contar

más de 20 objetos. En 27) no se daba este último tipo de limitación,

pero la cuenta grande acentuaba bastante la limitación de nuestros

medios. 28) ¿Es un juego limitado o ilimitado? La práctica que hemos

descrito arroja el límite de 40. Nos inclinamos a decir que este juego

'puede de suyo' continuarse indefinidamente, pero recuerden que también podríamos haber construido los juegos precedentes como comienzos de un sistema. En 29) el aspecto sistemático de los numerales usados es todavía más aparente que en 28). Podría decirse que

no había limitación impuesta por los instrumentos de este juego, si

no fuese por la observación de que los numerales hasta 20 se han

aprendido de memoria. Esto sugiere la idea de que no se enseña

al niño a 'comprender' el sistema que nosotros vemos en la notación

decimal. Respecto de la tribu de 30) diríamos sin duda que están entrenados para construir numerales indefinidamente, que la aritmética

de su lenguaje no es una aritmética finita, que su serie de números

no tiene fin. (Es precisamente en estos casos en que los numerales

se construyen 'indefinidamente' cuando decimos que la gente tiene la

serie infinita de los números.) 31) Podría indicarles qué amplia variedad puede imaginarse de casos en los que nos inclinaríamos a decir

que la aritmética de la tribu maneja una serie finita de números, incluso a pesar del hecho de que la forma en que se entrena a los

niños en el uso de los numerales sugiere que no hay límite superior.

En 32) los términos «cerrado» y «abierto» (que con una ligera variación

del ejemplo podrían reemplazarse por «limitado» e «ilimitado») se

introducen en el lenguaje mismo de la tribu. Introducidos en este

juego sencillo y claramente circunscrito, naturalmente no hay nada

misterioso relacionado con el uso de la palabra «abierto». Pero esta

palabra corresponde a nuestro «infinito» y los juegos que jugamos

con esta última difieren de 31) solamente por ser mucho más complicados. En otras palabras, nuestro uso de la palabra «infinito» es exactamente igual de llano que el de «abierto» en 31) y nuestra idea de que

su significado es 'trascendente' descansa sobre un malentendido.)

Podríamos decir de un modo tosco que los casos ilimitados se caracterizan por lo siguiente: que no se juegan con una provisión definida de numerales, sino con un sistema de construir numerales (indefinidamente) en lugar suyo. Cuando decimos que se ha provisto a

alguien con un sistema de construir numerales, pensamos generalmente

en una de estas tres cosas: a) en darle un entrenamiento semejante al

descrito en 30), que, según nos enseña la experiencia, le hará pasar

pruebas de la clase allí mencionada; b) en crear en la mente de la

misma persona, o en su cerebro, una disposición a reaccionar de este

modo; c) en proporcionarle una regla general para la construcción de

numerales.

¿A qué llamamos una regla? Consideren el siguiente ejemplo:

33) B va de un lado a otro de acuerdo con las reglas que le

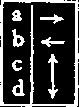

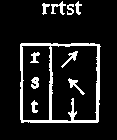

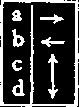

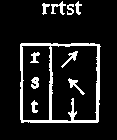

da A. A B se le ha entregado la siguiente tabla:

A da una orden construida con las letras de la tabla, por ejemplo:

«aacaddd». B busca la flecha que corresponde a cada letra de la

orden y se mueve en consonancia; en nuestro ejemplo, así:

A la tabla 33) la llamaríamos una regla (o también «la expresión de una regla». Más tarde se verá por qué doy estas expresiones sinónimas.) No nos sentiremos inclinados a llamar a

la frase misma «aacaddd» una regla. Naturalmentne, es la descripción del camino que ha de seguir B. Por otra parte, en determinadas circunstancias llamaríamos una regla a tal descripción, por

ejemplo, en el caso siguiente:

34) B ha de dibujar varios dibujos lineales ornamentales. Cada dibujo es una repetición de un elemento que le da A. Así, si A le da la orden «cada», B dibuja la línea del siguiente modo:

Pienso que en este caso dinamos que «cada» es la regla para

trazar el dibujo. En pocas palabras, lo que caracteriza a lo que llamamos una regla es el ser aplicada repetidamente, en un número indefinido de casos. Cfr., por ejemplo, con 34) el siguiente caso:

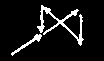

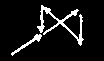

35) Un juego que se juega con piezas de varias formas sobre un

tablero de ajedrez. Una regla establece el camino que se permite se

guir a cada pieza. Así, la regla de una pieza particular es «ac», la de

otra pieza «acaa», etc. Por tanto, la primera pieza puede hacer un

movimiento como el siguiente: → ↑ la segunda, como éste → ↑ →→

Aquí podría llamarse regla tanto a una fórmula como «ac» como a

un diagrama semejante al que corresponde a tal fórmula.

36) Supongan que después de jugarse varias veces el juego 33)

tal como se describió antes, se jugase con esta variación: que B ya no

mirase la tabla, sino que al leer la orden de A las letras evocasen (por

asociación) las imágenes de las flechas y B actuase de acuerdo con

estas flechas imaginadas.

37) Después de jugarlo de este modo varias veces, B va de un lado

a otro de acuerdo con la orden escrita, como lo habría hecho si hubiese

mirado a o imaginado las flechas, pero sin que en realidad intervenga

ninguna imagen de este tipo. Imaginen incluso esta variación:

38) Al entrenarse a B a cumplir una orden escrita se le enseña

una vez la tabla de 33), a partir de lo cual obedece las órdenes de A

sin ulterior intervención de la tabla, del mismo modo que lo hace B

en 33) con la ayuda de la tabla en cada ocasión.

En cada uno de estos casos, podríamos decir que la tabla 33) es una regla del juego. Pero en cada uno juega esta regla un papel diferente. En 33) la tabla es un instrumento que se usa en lo que llamaríamos la práctica del juego. En 36) es reemplazada por el trabajo de la asociación. En 37) incluso esta sombra de la tabla ha desaparecido de la práctica del juego, y en 38) hay que admitir que la tabla es solamente un instrumento para el entrenamiento de B.

Pero imaginen este otro caso:

39) Una tribu utiliza un determinado sistema de comunicación.

Lo voy a describir diciendo que es similar a nuestro juego 38), salvo

en que en el entrenamiento no se usa tabla alguna. El entrenamiento

podría haber consistido en llevar de la mano al alumno varias veces

a lo largo del trayecto que se quería que él recorriese. Pero también

podríamos imaginar un caso:

40) en el que ni siquiera este entrenamiento fuese necesario, en

el que, como diríamos, la contemplación de las letras abcd produjese

naturalmente un impulso a moverse del modo descrito. A primera

vista, este caso parece desconcertante. Parecemos suponer un modo

de actuación de la mente completamente desacostumbrado. O podemos preguntar: «¿Cómo podrá saber nunca qué camino recorrer cuando se le muestre una letra?» Pero ¿no es la reacción de B en este caso

la misma reacción descrita en 37) y 38) y de hecho nuestra reacción

usual cuando oímos y obedecemos una orden, por ejemplo? Pues el

hecho de que en 38) y 39) el entrenamiento precediese a la realización de la orden no cambia el proceso de realización. En otras palabras, el 'curioso mecanismo mental' supuesto en 40) no es otro

que el que suponíamos que se creaba por el entrenamiento en 37) y

38). 'Pero ¿puede ser innato tal mecanismo?' Pero ¿encontraron alguna dificultad en suponer que era innato en B el mecanismo que

le permitió responder al entrenamiento del modo que lo hizo? Y recuerden que la regla o explicación dada en la tabla 33) de los signos

abcd no era esencial que fuese la última y que podríamos haber dado

una tabla para el uso de tales tablas, etc. [Cf. 21).]

¿Cómo se explica a una persona cómo debe realizar la orden: ¡«Siga este camino!» (señalando con una flecha el camino que debe seguir)? ¿No podría significar esto ir en la dirección que llamaríamos

la opuesta de la de la flecha? ¿No está en la posición de otra flecha

toda explicación de cómo debe seguir la flecha? ¿Qué dirían ustedes

de esta explicación: Una persona dice: «Si yo señalo esta dirección

(señalando con su mano derecha) quiero que vaya por aquí» (señalando hacia la misma dirección con su mano izquierda)? Esto les enseña

precisamente los extremos entre los que varían los usos de los signos.

Volvamos a 39). Alguien visita la tribu y observa el uso de los

signos en su lenguaje. Describe el lenguaje diciendo que sus frases

constan de las letras abcd usadas de acuerdo con la tabla [la de 33)].

Vemos que la expresión «Se juega un juego de acuerdo con tal y tal

regla» se usa no sólo en la variedad de casos ejemplificados por 36), 37)

y 38), sino incluso en casos en los que la regla no es ni un instrumento

del entrenamiento ni de la práctica del juego, sino que se halla con

él en la relación en que se halla nuestra tabla con la práctica de nuestro juego 39). Podría llamarse a la tabla en este caso una ley natural que

describe la conducta de la gente de esta tribu. O podríamos decir que

la tabla es un documento que pertenece a la historia natural de la

tribu.

Noten que en el juego 33) distinguí con precisión entre la orden

que había que ejecutar y la regla empleada. En 34), por el contrario,

llamamos a la frase «cada» una regla y era la orden. Imaginen también

esta variación:

41) El juego es semejante a 33), pero no se entrena al alumno a

usar nada más que una única tabla, sino que el entrenamiento tiene por objeto hacer que el alumno use cualquier tabla que correlacione letras con flechas. Ahora bien, con esto no quiero decir más que que el entrenamiento es de un tipo peculiar, aproximadamente análogo al descrito en 30). Me voy a referir a un entrenamiento más o menos semejante al de 30) como un «entrenamiento general». Los entrenamientos generales forman una familia cuyos miembros difieren grandemente

uno de otro. El tipo de cosa en que estoy pensando ahora consta fundamentalmente: a) de un entrenamiento en una esfera limitada de acciones, b) en darle una guía al alumno para extender esta esfera, y c) de ejercicios y pruebas al azar. Después del entrenamiento general,

la orden va a consistir ahora en darle un signo de este tipo:

El ejecuta la orden moviéndose así:

Yo supongo que aquí diríamos que la tabla, la regla, es parte de la

orden.

Noten que no estamos diciendo 'lo que es una regla», sino precisamente dando aplicaciones diferentes de la palabra «regla»: e indudablemente lo hacemos dando aplicaciones de las palabras «expresión

de una regla».

Noten también que en 41) no hay razón clara para no llamar a la

totalidad del símbolo dado la frase, aunque podríamos distinguir en él

entre la frase y la tabla. Lo que en este caso nos tienta más particularmente a hacer esta distinción es la escritura lineal de la parte que

está fuera de la tabla. Aunque desde ciertos puntos de vista llamaríamos meramente externo e inesencial al carácter lineal de la frase, este

carácter y otros similares juegan un gran papel en lo que, en cuanto

lógicos, nos inclinamos a decir sobre las frases y proposiciones. Y, por

tanto, si concebimos el símbolo de 41) como una unidad, esto puede

valer para darnos cuenta de aquello a lo que puede parecerse una frase.

Consideremos ahora estos dos juegos:

42) A da órdenes a B: son signos escritos formados por puntos y

rayas, y B las ejecuta realizando un paso de danza determinado. Así, la orden «—.» ha de efectuarse dando alternativamente un paso y un salto; la orden «. .- - -» dando alternativamente dos saltos y tres pasos, etc. En este juego el entrenamiento es 'general' en el sentido

explicado en 41); y me gustaría decir: «Las órdenes dadas no se mueven en un ámbito limitado. Comprende combinaciones de cualquier número de puntos y rayas». Pero ¿qué significa decir que las órdenes no se mueven en un ámbito limitado? ¿No es un sinsentido? Cualesquiera órdenes que se den en la práctica del juego constituirán el ámbito limitado. Bueno, lo que yo quería decir con «las órdenes no se mueven en un ámbito limitado» era que ni en la enseñanza del juego ni en su práctica juega un papel 'predominante' una limitación del ámbito [véase 30)], o, como podríamos decir, el ámbito del juego (es superfluo decir limitado) es precisamente la extensión de su práctica efectiva ('accidental'). (Nuestro juego es semejante a 30) en este aspecto.) Cfr. con este juego el siguiente:

43) Las órdenes y su ejecución son como en 42); pero solamente

se usan estos tres signos: "-», "-…", «.--». Decimos que en 42), al ejecutar la orden, B es guiado por el signo que se le ha dado. Pero si nos preguntamos a nosotros mismos si los tres signos de 43) guían a B al ejecutar las órdenes, parece que podemos decir tanto sí

como no, según la forma en que consideremos la ejecución de las

órdenes.

Si intentamos decidir si en 43) B es guiado o no por los signos,

nos inclinamos a dar respuestas como las siguientes: a) B es guiado

si no se limita a mirar una orden, por ejemplo, «.--», como un todo

y a actuar, sino que la lee 'palabra por palabra' (siendo «.» y "-» las

palabras utilizadas en nuestro lenguaje) y actúa de acuerdo con las

palabras que ha leído.

Podríamos aclarar estos casos si imaginamos que el 'leer palabra

por palabra' consistiese en señalar sucesivamente con el dedo a cada

palabra de la frase por oposición a señalar de una vez a toda la frase,

digamos señalando al comienzo de la misma. Y en aras de la sencillez

imaginaremos que el 'actuar conforme a las palabras' consiste en actuar (dar pasos o saltar) sucesivamente después de cada palabra de

la frase. b) B es guiado si realiza un proceso consciente que establece

una conexión entre el acto de señalar a una palabra y el acto de saltar

y dar pasos. Tal conexión podría imaginarse de muchos modos diferentes. Por ejemplo, B tiene una tabla en la que un punto está correlacionado con la imagen de una persona dando un paso y una raya

con una imagen de una persona saltando. Los actos conscientes que

conectan la lectura de la orden y su ejecución podrían consistir entonces en consultar la tabla o en consultar una imagen mnemónica

de la misma 'con la propia visión mental', c) B es guiado si no se limita

a reaccionar ante la contemplación de cada palabra de la orden, sino

que experimenta la tensión peculiar de 'intentar recordar lo que significa el signo' y luego la relajación de esta tensión cuando se presenta

ante su mente el significado, la acción correcta.

Todas estas explicaciones parecen insatisfactorias de un modo peculiar y lo que las hace insatisfactorias es la limitación de nuestro

juego. Esto se expresa mediante la explicación de que B es guiado

por la combinación de palabras concretas de una de nuestras tres frases

si pudiese haber ejecutado también órdenes consistentes en otras

combinaciones de puntos y rayas. Y si decimos esto, nos parece que la

'capacidad' de ejecutar las órdenes es un estado particular de la persona que ejecuta las órdenes de 42). Y al mismo tiempo en este caso

no podemos encontrar nada a lo que hubiésemos de llamar tal estado.

Veamos qué papel juegan en nuestro lenguaje las palabras «poder»

o «ser capaz de». Consideren estos ejemplos:

44) Imaginen que con uno u otro propósito la gente usase una

especie de instrumento o herramienta, consistente en un tablero con

una ranura que guía el movimiento de un taco. La persona que usa la

herramienta desliza el taco a lo largo de la ranura. Hay tableros con

ranuras rectas, ranuras circulares, elípticas, etc. El lenguaje de la

gente que usa este instrumento tiene expresiones para describir la actividad de mover el taco en la ranura. Hablan de moverlo en círculo,

en línea recta, etc. También tienen medios de describir el tablero usado.

Lo hacen de esta forma: «Este es un tablero en el que el taco puede

moverse en círculo.» En este caso podría llamarse a la palabra «puede»

un operador por medio del cual la forma de expresión que describe una

acción se transforma en una descripción del instrumento.

45) Imaginen un pueblo en cuyo lenguaje no haya la forma que

tienen las frases «el libro está en el cajón» o «el agua está en el vaso»,

y que en los casos en que nosotros usaríamos estas formas ellos di

jesen: «El libro puede sacarse del cajón», «El agua puede sacarse del

vaso».

46) Una de las actividades de los hombres de cierta tribu es la

de comprobar la dureza de los palos. Lo hacen intentando doblar los

palos con las manos. En su lenguaje tienen expresiones de la forma

«Este palo puede doblarse fácilmente» o «Este palo puede doblarse con

dificultad». Ellos usan estas expresiones como nosotros usamos «Este

palo es flojo» o «Este palo es duro». Quiero decir que no usan la ex

presión «Este palo puede doblarse fácilmente» como nosotros usaríamos

la frase «Estoy doblando el palo con facilidad». Ellos utilizan su ex

presión de un modo que nos haría decir más bien que están describiendo

un estado del palo. Es decir, utilizan frases como «Esta cabaña está

construida con palos que pueden doblarse fácilmente». (Piensen en la

forma en que nosotros formamos adjetivos a partir de los verbos me

diante la terminación «able», por ejemplo, «deformable».)

Podríamos decir ahora que en los tres últimos casos las frases de

la forma «puede suceder tal y tal» describían el estado de objetos,

pero hay grandes diferencias entre estos ejemplos. En 44) veíamos el

estado descrito ante nuestros ojos. Veíamos que el tablero tenía una

ranura circular o recta, etc. En 45) podíamos ver los objetos en la caja,

el agua en el vaso, etc., o por lo menos esto era lo que sucedía en

algunos supuestos. En estos casos usamos la expresión «estado de un

objeto» de tal modo que le corresponde lo que podríamos llamar una

experiencia sensorial estacionaria.

Por el contrario, observen que cuando hablamos del estado de

un palo en 46) a este 'estado' no le corresponde una experiencia sensorial particular que subsista mientras subsiste el estado. En vez

de esto, el criterio definidor de que algo está en este estado consiste

en ciertas pruebas.

Podemos decir que un coche recorre 20 millas por hora aunque

sólo ande durante media hora. Podemos explicar nuestra forma de

expresión diciendo que el coche viaja con una velocidad que le permite

hacer 20 millas por hora. Y también aquí nos sentimos inclinados a

hablar de la velocidad del coche como de un estado de su movimiento.

Yo pienso que no usaríamos esta expresión si no tuviésemos otras 'experiencias de movimiento' que las de un cuerpo que está en un lugar

determinado en un cierto tiempo y en otro lugar en otro tiempo;

por ejemplo, si nuestras experiencias del movimiento fuesen del tipo

de las que tenemos cuando vemos que la manecilla de las horas del

reloj se ha movido de un punto de la esfera a otro.

47) Una tribu tiene en su lenguaje órdenes para la ejecución de

ciertas acciones de los hombres en combate, algo así como «¡Dispa

ren!», «¡Corran!», «¡Arrástrense!», etc. Tienen también un modo

de describir la constitución de un hombre. Tal descripción tiene la

forma: «Puede correr rápidamente», «Puede arrojar lejos la lanza».

Lo que justifica que yo diga que estas frases son descripciones de la

constitución del hombre es el uso que ellos hacen de las frases de

esta forma. Así, si ellos ven a un hombre con grandes músculos en

las piernas pero que, como diríamos nosotros, por una u otra razón

no puede usar sus piernas, dicen que es un hombre que puede correr

de prisa. Ellos describen el dibujo de un hombre que tiene grandes

bíceps como representando un hombre «que puede arrojar lejos una

lanza».

48) Los hombres de una tribu están sujetos a una especie de

examen médico antes de ir a la guerra. El examinador hace pasar a

los hombres por una serie de pruebas normalizadas. Les hace le

vantar determinados pesos, mover los brazos, saltar, etc. El examinador

da entonces su veredicto bajo la forma «Tal y tal puede arrojar una

lanza» o «puede lanzar un boomerang» o «está preparado para per

seguir al enemigo», etc. En el lenguaje de esta tribu no hay expre

siones especiales para las actividades realizadas en las pruebas; refi

riéndose a ellas solamente como pruebas para ciertas actividades de

combate.

Una observación importante relativa a este ejemplo y a otros de

los que damos es que puede objetarse a la descripción que hacemos del

lenguaje de una tribu que en las muestras que damos de su lenguaje

les dejamos [11] hablar español, dando por supuesto ya con ello todo el trasfondo del lenguaje español, es decir, nuestros significados usuales de las palabras. Así, si yo digo que en un determinado lenguaje no

hay un verbo especial para «saltar», pero que este lenguaje usa en

su lugar la forma «hacer la prueba de lanzar el boomerang», puede preguntarse cómo he caracterizado yo el uso de las expresiones «hacer

una prueba de» y «lanzar el boomerang» para tener una justificación

al sustituir sus palabras reales, cualesquiera que éstas sean, por estas

expresiones españolas. A esto tenemos que contestar que solamente

hemos dado una descripción muy esquemática de la práctica de nuestros lenguajes ficticios, en algunos casos sólo alusiones, pero que estas

descripciones pueden hacerse con facilidad más completas. Así, en 48)

yo podría haber dicho que el examinador utiliza órdenes para hacer

realizar las pruebas a los hombres. Estas órdenes comienzan todas

con una expresión particular que yo podría traducir por las palabras

españolas «Haga la prueba». Y esta expresión va seguida por otra que

se usa en el combate real para determinadas acciones. Hay así una

orden tras la cual los hombres lanzan sus boomerangs y que, por tanto,

yo traduciría por «Lancen los boomerangs». Además, si un hombre da

cuenta de la batalla a su jefe, vuelve a usar la expresión que yo

he traducido por «lance un boomerang», esta vez en una descripción.

Ahora bien, lo que caracteriza a una orden como tal, o a una descripción como tal, o a una pregunta como tal, etc. es —como hemos dicho- el papel que la manifestación de estos signos juega en la práctica total del lenguaje. Es decir, el que una palabra del lenguaje de nuestra tribu

esté traducida correctamente por una palabra del idioma español depende

del papel que juegue esta palabra en la vida total de la tribu: las

ocasiones en que se usa, las expresiones de emoción que la acompañan

generalmente, las ideas que despierta generalmente o que impulsan a

decirla, etc., etc. Como ejercicio, pregúntense a sí mismos: ¿en que casos

dirían ustedes que una determinada palabra enunciada por la gente de

la tribu sería un saludo? ¿En qué casos diríamos que correspondía a

nuestro «Adiós» y en cuáles a nuestro «Hola»? ¿En qué casos

dirían ustedes que una palabra de un lenguaje extranjero corresponde a

nuestro «quizás»? —o a nuestras expresiones de duda, confianza,

certidumbre. Descubrirán ustedes que las justificaciones de llamar a

algo una expresión de duda, convicción, etc. consisten en buena

medida, aunque naturalmente no por completo, en descripciones de

gestos, el juego de las expresiones faciales e incluso el tono de la

voz. Recuerden en este punto que las experiencias personales de una

emoción tienen que ser en parte experiencias estrictamente localizadas;

pues si yo frunzo el ceño enfadado, siento la tensión muscular del ceño

en mi frente, y si lloro es evidente que las sensaciones

de los alrededores de mis ojos son una parte, y una parte importante, de lo que siento. Esto es, según pienso, lo que quiso decir William James cuando dijo que una persona no llora porque esté triste, sino

que está triste porque llora. La razón por la que muchas veces no se

comprende esta indicación es que pensamos en la expresión de una

emoción como si fuese algún recurso artificial que permite conocer a

los demás que la tenemos. Ahora bien, no hay una línea precisa entre

tales 'recursos artificiales' y lo que podrían llamarse las expresiones

naturales de la emoción. Cfr. a este respecto: a) llorar, b) levantar la

voz cuando se está enfadado, c) escribir una carta de protesta, d) tocar

el timbre para llamar a un servidor a quien se desea reprender.

49) Imaginen una tribu en cuyo lenguaje haya una expresión que

corresponda a nuestro «El ha hecho tal y tal» y otra expresión que corresponde a nuestro «El puede hacer tal y tal», si bien esta última

expresión solamente se usa cuando su uso está justificado por el mismo

hecho que justificaría también la primera expresión. Ahora bien, ¿qué

es lo que puede hacerme decir esto? Ellos tienen una forma de comunicación que nosotros llamaríamos narración de sucesos pasados, por

las circunstancias en que se emplea. También hay circunstancias en

las que nosotros preguntaríamos y responderíamos preguntas tales

como «¿Puede tal y tal hacer esto?» Tales circunstancias pueden describirse, por ejemplo, diciendo que un jefe elige hombres adecuados

para una determinada acción, digamos cruzar un río, escalar una montaña, etcétera. Como criterios definidores de «el jefe está eligiendo

hombres adecuados para esta acción», no voy a tomar lo que él dice,

sino solamente las otras características de la situación. En estas circunstancias, el jefe hace una pregunta que habría de traducirse, por lo

que se refiere a sus consecuencias prácticas, por nuestro «¿Puede tal

y tal cruzar a nado este río?» Sin embargo, esta pregunta sólo es

contestada afirmativamente por aquellos que de hecho han cruzado

a nado este río. Esta respuesta no se da con las mismas palabras con

las que, en las circunstancias que caracterizan la narración, diría él

que había cruzado a nado este río, sino que se da en los términos de

la pregunta hecha por el jefe. Por otra parte, no se da esta respuesta

en los casos en los que nosotros daríamos indudablemente la respuesta

«Yo puedo cruzar a nado este río», por ejemplo, si yo hubiese realizado proezas natatorias más difíciles, aunque no precisamente la de

cruzar a nado este río concreto.

Incidentalmente, las dos expresiones «El ha hecho tal y tal» y

«El puede hacer tal y tal», ¿tienen el mismo significado en este lenguaje o tienen significados diferentes? Si ustedes piensan sobre ello, habrá algo que les inclinará a decir lo primero y algo que les inclinará a decir lo segundo. Esto solamente indica que la cuestión no tiene aquí un significado claramente definido. Todo lo que yo puedo decir

es: Si el hecho de que ellos únicamente digan «El puede…» si él ha hecho… es su criterio sobre la existencia del mismo significado, entonces las dos expresiones tienen el mismo significado. Si las circunstancias en las que se usa una expresión constituyen su significado, los significados son diferentes. El uso que se hace de la palabra «puede» —la expresión de posibilidad en 49)— puede arrojar luz sobre la idea de que lo que puede suceder tiene que haber sucedido antes (Nietzsche). A la luz de nuestros ejemplos, será también interesante considerar el enunciado de que lo que sucede puede suceder.

Antes de que continuemos con nuestra consideración del uso de 'la expresión de posibilidad', logremos alguna mayor claridad sobre este departamento de nuestro lenguaje en el que se dicen cosas sobre el pasado y el futuro, es decir, sobre el uso de frases que contienen expresiones como «ayer», «hace un año», «dentro de cinco minutos», «antes de que hiciese esto», etc. Consideren este ejemplo:

50) Imaginen cómo podría entrenarse a un niño en la práctica de

la 'narración de sucesos pasados'. Primeramente se le entrenó para que

pidiese determinadas cosas [por así decirlo, a dar órdenes. Ver 1)].

Parte de este entrenamiento era el ejercicio de 'nombrar las cosas'.