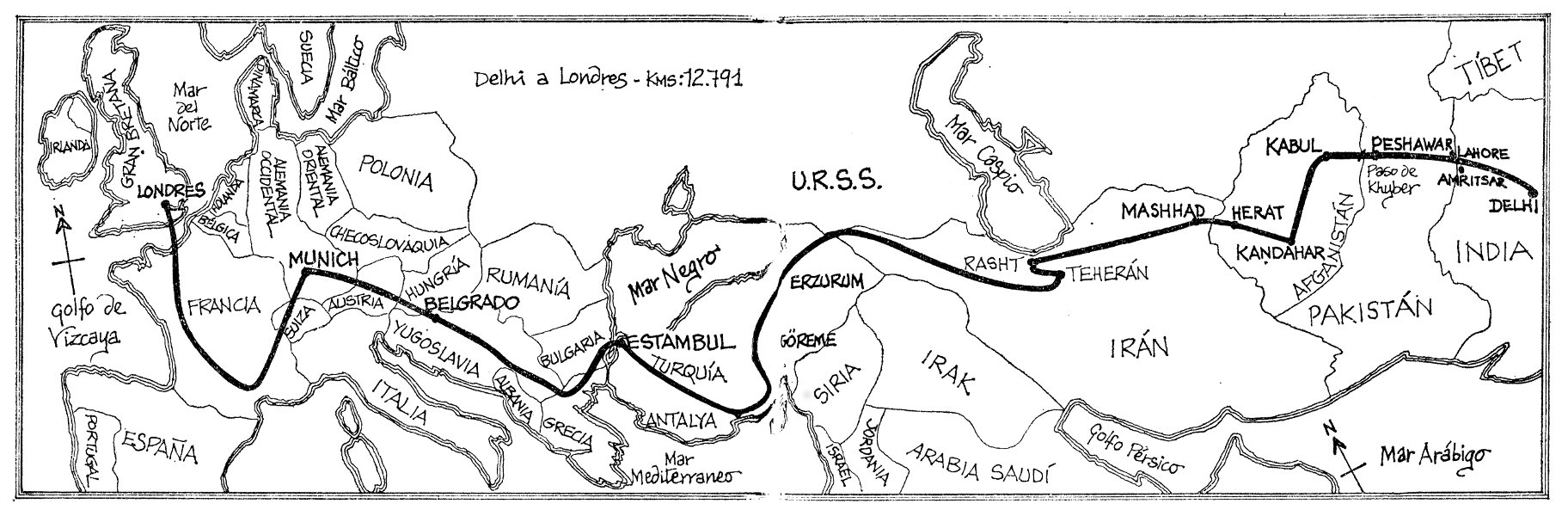

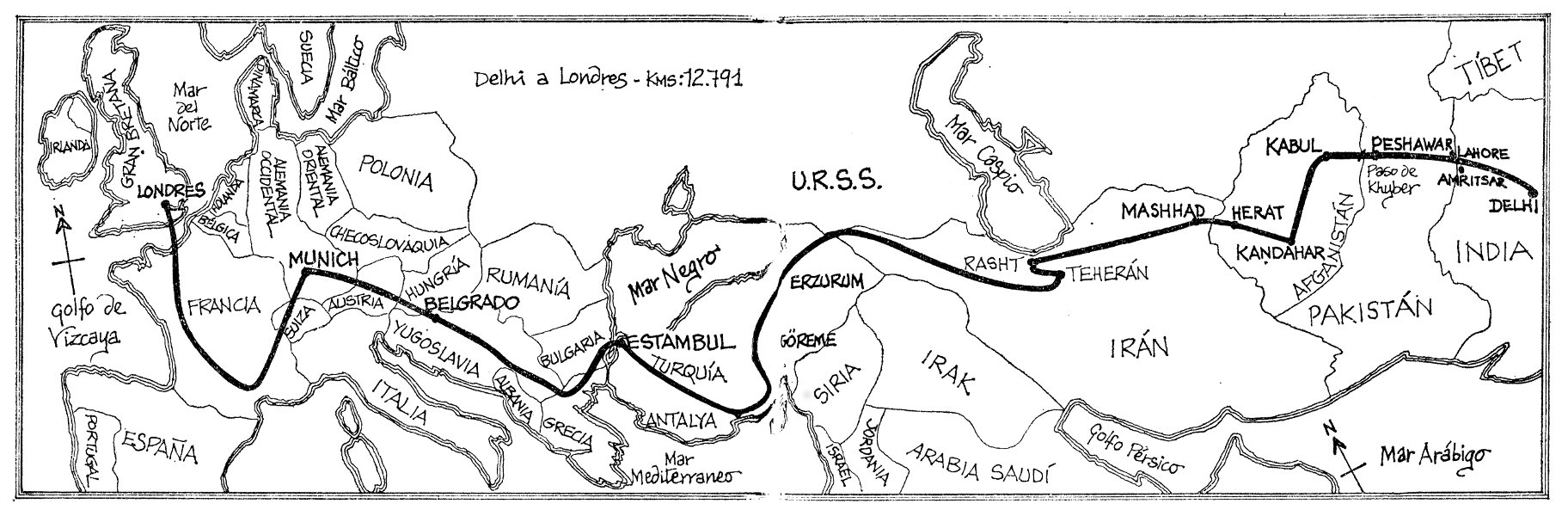

El l5 de mayo, con 40 000 kilómetros recorridos desde que había salido de Los Ángeles, abandoné Nueva Delhi. Circulé por la carretera de Amritsar como una flecha disparada desde un arco y estuve a punto de chocar con autocares en tres ocasiones antes de poder tranquilizarme lo suficiente para conducir con mi habitual prudencia. Contemplándolos retrospectivamente, aquellos kilómetros me parecieron los más peligrosos de todo el viaje.

El impulso de dirigirme hacia el oeste era irresistible. Tenía que seguir adelante. Ya había visto y hecho más que suficiente.

La frontera de Pakistán estaba abierta. Llegué a Lahore en medio de un tráfico normal de vehículos. Esta populosa y gran ciudad estaba totalmente vacía, lo cual constituía un espectáculo extraordinario. El toque de queda estaba en vigor casi durante las veinticuatro horas del día y se cumplía severamente. Soldados armados patrullaban en todas las esquinas de las calles. Por lo demás, la única señal de vida que vi fue un hato de carabaos lecheros bajando pausadamente y con aire de superioridad por el centro de la ancha y desierta avenida.

No había ningún motivo para quedarme porque hubiera tenido que permanecer encarcelado en algún lujoso hotel, razón por la cual me dirigí en solitario hacia Rawalpindi. En menos de dos horas, llegué al río Jhelum. Fuera de Lahore, la atmósfera era mucho más ligera y ya estaba empezando a experimentar un alivio en comparación con la India. Me había detenido brevemente a tomar un té e inmediatamente me llamó la atención el buen humor de las personas que me rodeaban. Contaban chistes con los que yo no podía reírme. ¿Cuánto tiempo llevaba sin oír contar un chiste?

El puente del Jhelum es un puente de peaje. Al detenerme junto a la caseta, una voz me llamó.

—Señor, señor. Por favor. Venga a descansar. Tome una taza de té.

Vi a un hombre al borde de la carretera, mirándome con una alegre sonrisa. Vestía el pijama gris pálido propio del norte de Pakistán, una larga túnica con faldones por encima de unos abombados pantalones recogidos en los tobillos. Su rostro era curtido y mostraba unas arrugas maliciosas alrededor de los ojos y la boca.

Su familia había pagado para gozar de exención en el puente de peaje. Vivían a la orilla del río, todos varones, hermanos y primos, y eran pathans de la región de Kohat, no lejos del paso de Khyber.

Hamid era el mayor y por eso se le honraba aunque fuera el menos competente. Me dijo que le gustaba ofrecer solaz a los viajeros extranjeros y se dispuso a solazarme con mucho empeño. Me ofreció té, calentó agua para que me bañara, me preparó la cama y las sábanas, me invitó a cenar y tuvo conmigo cien delicadezas que, en el contexto de mi viaje, eran unos grandes lujos. Y, en medio de todo ello, me distrajo con sabios e ingeniosos comentarios a propósito de todas las facetas de la vida humana. Me citó a Freud, a Einstein y a Shaw y hablaba con una elocuencia tan picara que hubiera podido cerrar los ojos c imaginar que estaba conversando con un irlandés. Incluso decía «sorr», en lugar de «sir».

—Dígame una cosa, sorry acerca de los gases inertes. Quiero decir, ¿para qué sirven? ¿Nos van a llevar a alguna parte? ¿Dónde diría usted que encaja Dios en todo eso?

Le dije que pensaba que Dios muy bien hubiera podido ser un químico del siglo XIX.

—Sí, sorry y ahora muy bien podría ser un psicólogo. Eso es lo que yo elegiría, si pudiera. Tuve la gran desgraciar, sorry de recibir en mi infancia varios golpes en la cabeza. Eso me ha dañado el cerebro. No puedo recordar los cinco primeros años de mi vida.

Me mostró un ejemplar de mayo de 1952 de The Psychologist, una descolorida publicación rojo tomate, y anotó su nombre, «Hamid, Abdul, Kohati», en la cubierta, por encima de las palabras: «El medio de llegar a la raíz de sus preocupaciones».

—Quédese con él, se lo ruego, sorry como recuerdo. Yo lo recibo todos los meses. Estudio también homeopatía y medicina natural. ¿No diría usted, sorry que los medicamentos modernos son muy peligrosos?

Me mostró unas plantas y hierbas que crecían junto a la orilla del río, incluida la semilla de aceite de ricino que yo no había visto antes, y se ofreció a aplicarme masaje en los brazos y las piernas antes de irme a dormir.

Las camas se instalaban en la ladera de la montaña, con las correspondientes colchas. Yo había colocado la mosquitera, pero el enemigo ya estaba dentro. Antes de poder conciliar el sueño, mi cintura quedó convertida en una masa de irritadas ampollas. Hamid se encontraba en igual situación. En lugar de perder el tiempo con disculpas y humillaciones, fue en busca de petróleo para calmar las picaduras y alejar a los insectos. Insistió en cambiar de cama porque dijo que él era inmune a las chinches y yo fui por mi saco de dormir. Pasó por todos estos contratiempos con un aplomo que, en mi opinión, es el sello distintivo de la perfecta hospitalidad. Nada de alboroto, nada de desconcierto, un pequeño problema resuelto y olvidado. Se acostó bajo la mosquitera, una bonita malla de nilón de color verde, fabricada en los Estados Unidos. Antes de dormirme, le oí preguntar:

—¿Dónde consiguió esta mosquitera, sorr?

Le dije que procedía de San Francisco y esperé la siguiente e inevitable pregunta.

—Es muy maravillosa —murmuró casi para sus adentros—. Nunca había visto la luna con tantos colores.

La temida pregunta aquélla a la que yo estaba ya resignado desde hacía mucho tiempo, no se produjo. No me preguntó cuánto costaba. Cerré felizmente los ojos. Adiós, India.

Cada día ascendía un poco más hacia las montañas, dejando a mi espalda a las multitudes de la India. Tenía la impresión de estar elevándome por encima de un gran cuenco rebosante de vida, de un enorme y brumoso pantano de fecundidad. Allí arriba, en medio del aire más fresco, la muchedumbre menguaba y se convertía en individuos aislados y separados entre sí, celosos de su independencia.

No tenía idea de hasta qué punto me había adaptado a la presión de la gente en la India y a la ausencia de intimidad. De repente, me pareció que el espacio se abría a mi alrededor y temí estallar en el vacío, como un submarinista durante la descompresión. La sensación se intensificó al cruzar el paso de Khyber para entrar en Afganistán. En Kabul comprendí la necesidad de detenerme unos cuantos días hasta que hubiera recuperado el control de mí mismo. Me encontraba sumido en una especie de aturdido arrobamiento y temía que ello me condujera a un accidente.

Recorrí las tiendas de curiosidades, discutiendo con los vendedores de samovares y asombrándome de su dureza en el regateo. Mi mayor concesión a los placeres fue la compra de una barra de auténtico pan, media libra de mantequilla fría importada, un gran trozo de queso y una botella de vino italiano elaborado en Afganistán. Con todo eso, me retiré a mi habitación de hotel, recientemente infestada de chinches que ahora yacían muertas panza arriba por todo el suelo, y consumí todas mis compras en una orgiástica fantasía.

Faltaban sólo unos diez mil kilómetros para llegar a casa.

La carretera discurría a lo largo de más de mil quinientos kilómetros de duro y estéril desierto, pasando por Kandahar y Herat hasta llegar a Irán. Mis pensamientos se centraban cada vez más en mi propia persona. Ahora ya estaba muy cerca del final. ¿Qué beneficio había sacado de aquellos cuatro años de mi vida? ¿En qué había consistido todo aquello?

Mientras mi mente analizaba sin descanso el viaje, mi desaliento se trocó en pánico. En realidad, me parecía que ya no sabía nada.

Recordé un fragmento de una conversación que había mantenido en el hotel de Kassala, tras haber cruzado el desierto de Atbara para dirigirme a Gondar. ¡Qué fuerte me sentía entonces!

Un profesor de química compartía casualmente conmigo la habitación.

—¿Para qué hace usted este largo viaje? —me preguntó el profesor.

—Para averiguar —contesté, cansado de mis prolijas explicaciones habituales.

—Pero ¿qué es lo que usted quiere averiguar? —insistió en preguntarme.

—Por qué lo hago.

Era una respuesta frívola, pero yo me sentía entonces muy libre y tranquilo al respecto porque tenía todavía por delante buena parte del viaje.

Ahora, mientras regresaba a toda prisa a casa a través de aquella desolada tierra, tenía que enfrentarme con la misma pregunta.

¿Había averiguado al final por qué lo hacía?

Me parecía que, en el transcurso de aquellos cuatro años, había habido veces en que lo había sabido, precisamente las veces en que el viaje no había necesitado ninguna justificación.

En tales ocasiones, no había necesitado ninguna otra razón para el viaje que el simple hecho de encontrarme exactamente donde me encontraba, sabiendo lo que sabía. Eran las veces en que me había sentido lleno de sabiduría natural, llamando a las mismísimas puertas del cielo.

Los días de Júpiter.

¿Qué había sido de él desde entonces? ¿Dónde estaba ahora toda aquella maravillosa confianza y comprensión? Mientras avanzaba mecánicamente a través del paisaje, sin desviarme, sin experimentar la menor curiosidad, aferrándome a mis últimas reservas de energía, me sentí despojado de todo e ignorante, hundido en las profundidades, como «un par de ásperas garras corriendo por el fondo de los silenciosos mares».

Corriendo hacia casa. Yo lo llamaba casa. Me decía: «Faltan sólo ocho mil kilómetros para llegar a casa. Dentro de sólo tres semanas podrás estar allí».

Me sentía atraído como por un imán y pasaba frente a las resplandecientes mezquitas, los perfumados bazares, las elevadas cumbres de las montañas y los refugios troglodíticos, en medio de todas las edades y los esplendores de la civilización, casi sin que me apeteciera volver la cabeza. Ante los ojos de mi mente aparecía una y otra vez la misma imagen. Una avenida mediterránea y yo recorriéndola montado en mi «Triumph» para regresar a casa mientras el sol asomaba rápidamente por entre los troncos de los plátanos. La pasaba una y otra vez como si fuera un fragmento de una vieja película en blanco y negro: «Mi vuelta a casa».

Era una ilusión, lo sabía. Allí había todavía una casa, claro, que era mía, pero ya nunca volvería a significar para mí lo mismo que antes. ¡Cuántas veces ya había renunciado a ella! Hacía un año, estaba seguro de que regresaría a California junto a Carol. Ahora me atontaba un recuerdo nostálgico de más de cuatro años de antigüedad. Toda la hermosa libertad de que había gozado desde entonces se había evaporado. Todas las brillantes e irrepetibles experiencias de cuatro años estaban tan muertas como la ceniza. Me había consumido y sólo deseaba llegar a mi pequeño castillo de piedra y cerrar la puerta.

La cólera todavía era capaz de encender una hoguera, mientras me acusaba a mí mismo de estupidez, traición, despilfarro, debilidad y todos los demás defectos que hay bajo el sol.

¿Cómo había podido dejar que se perdiera? ¿Cómo era posible que lo hubiera dejado marchitar de aquella manera?

Todo aquello era absurdo y aterrador. Algo tenía que poder decir después de cuatro años y cien mil kilómetros, después de todo lo que había visto y hecho en cuarenta países.

«Perdone, señor Simon, pero ¿puede decirme, por favor, qué mensaje llevará a su país cuando regrese?».

No tenía ningún mensaje, lo debía haber perdido por el camino.

«Pero, sin duda, señor Simon, habrá usted aprendido algo. ¿Qué me dice de la muerte, por ejemplo?».

Sí. Cierto. Algo había aprendido a pesar de todo.

Fue al término de mis dos semanas de estancia en Boddhgaya cuando hice una pequeña maleta, alquilé un «rickshaw» para dirigirme a Gaya y tomé un tren con destino a Benarés. Me estuve allí un día entero y, al final de aquel día, compartí una pequeña embarcación con un neozelandés y descendí aguas abajo del Ganges, como todo el mundo, para dirigirse a los ghats en los que se queman los cadáveres. Mientras nos acercábamos a los ghats, un cadáver no quemado pasó lentamente por nuestro lado, aguas arriba. Al principio, no distinguí lo que era. Yacía boca arriba en el agua como en un mullido sillón muy hondo, asomando tan sólo por encima del agua las rodillas, los dedos de los pies, los brazos y la cabeza. Un cuervo se hallaba posado sobre su frente, picoteándola.

Nadie, en circunstancias normales, podía mostrarse indiferente a la contemplación de un cadáver humano. Yo no pude, ciertamente, y el hecho de verlo desgarrado por un pájaro hizo que el espectáculo todavía me pareciera más conmovedor. Y, sin embargo, la conmoción duró apenas un segundo. Llevaba mucho tiempo preparándome para aquel espectáculo y la misma ciudad de Benarés dio un último y poderoso impulso a mi condicionamiento.

¿Qué podía resultar desagradable? Nada podía sugerir una mayor paz o pureza que el Ganges. Contemplar aquella vasta extensión de reluciente agua, tan serena c impresionante bajo la luz del anochecer, es como ver la vida deslizarse. Ningún indio podría desear mejor destino para la pobre arcilla de su cuerpo que el de alejarse flotando sobre aquel río. ¿Iba a sentirme molesto por consideraciones higiénicas? Me hubiera sido difícil, sabiendo lo que se vierte habitualmente, aunque en forma invisible, a los ríos del mundo.

¿Sería el pájaro entonces? Pero ¿por qué tendría que resultar más molesto contemplar un pájaro que un gusano? Por lo tanto, debió ser simplemente que no me gustaba que me recordaran la muerte.

A su debido tiempo, aquel cuerpo flotando sobre las aguas del río se convirtió para mí en una imagen de gran belleza y simplicidad. Y me permitió reflexionar más serenamente acerca de la perspectiva de la muerte. «A menos que pudiera hacerlo —pensé—, ¿cómo podría abrigar la esperanza de apreciar sin temor los placeres del hecho de estar vivo?».

«Gracias, señor Simon, pero ¿qué me dice de Dios? Se afirma que, en determinado momento, usted se imaginó en el papel de Dios. ¿No le parece que eso resulta ligeramente blasfemo?».

No. Creo que es posible ser Dios durante unos breves instantes. Ahora, desde luego, no soy Dios.

«Pero, sin duda en su país casi todo el mundo debe creer que no hay más que un Dios, ¿verdad?».

Yo creo que Dios es la creación conjunta de un considerable número de personas que son buenas durante un momento… de la misma manera que los aficionados al fútbol mantienen un resplandor constante en un estadio porque siempre hay alguien que enciende una cerilla. Si la gente dejara de ser buena por completo, Dios se desvanecería.

«Todo eso es ligeramente insustancial, ¿no le parece? ¿No tiene algo más concreto que decirle a la gente?».

Podría decirle que se negara a tener miedo y que procurara siempre hacer lo que debe. Eso se adquiere con la práctica. Tenemos un compás en nuestro corazón que nos guía hacia el éxito en la vida.

«Señor Simon, después de sus numerosas experiencias, lo que la gente espera, sin duda, es algo más concreto y aplicable al mundo en el que vivimos. ¿Qué puede usted sugerir?».

Que, al marcharse, dejen una propina para los millones de personas que se están muriendo de hambre.

La frontera oriental de Turquía era la que señalaba la mitad del camino. Sólo cinco mil quinientos kilómetros. Hasta entonces había sido fácil. Los peores problemas con los que me había enfrentado habían sido un escape de petróleo en Afganistán y un tiempo bastante malo en el mar Caspio. Había logrado abrirme paso por entre todos los camiones cisternas y demás vehículos pesados que ocupaban un lado de la carretera y, hasta entonces, había conseguido esquivar con éxito el destino que me habían vaticinado.

La entrada a Turquía estaba constituida por una puerta de estuco amarillo, construida probablemente para el tráfico de tracción animal. En medio de aquel desierto situado entre Turquía e Irán, se levantaba como una romántica reliquia del Imperio otomano, generalmente atascado en una era de libros en los que se hacían anotaciones a mano con chirriantes plumas de ave. Aguardando para entrar, había una cola de un kilómetro y medio de camiones TIR de cuarenta toneladas, estacionados de dos en dos bajo el ardiente sol. Los conductores, casi todos ellos húngaros, búlgaros, yugoslavos, ingleses y escandinavos, se encontraban fuera tomando el sol en camiseta y calzoncillos y jugando interminables partidas de cartas. Pensaban que iban a tener que permanecer allí dos días o más, pero el tráfico de vehículos privados pasaba con mucha rapidez y facilidad.

Siempre que había preguntado a los viajeros acerca de la ruta asiática, éstos habían echado pestes acerca de esta zona del mundo. Unos motoristas australianos, regresando a casa con unas «BMW» recién salidas de fábrica desde Berlín, me habían contado unas estremecedoras historias a propósito de los pasos de montaña del este de Turquía:

—Y, si éstos no te congelan los cojones, es probable que te los arranquen los nativos —me dijeron, refiriéndose a los beligerantes y oprimidos kurdos que tienen fama de arrojar piedras.

Ahora, las multitudes de la frontera y la conocida y anticuada arquitectura hacían que Europa resultara tranquilizadoramente cercana. Nadie arrojaba piedras. Un restaurante en un jardín de la siguiente localidad servía una deliciosa y civilizada comida. El sol brillaba. Llegué a la conclusión de que el resto del relato también sería una exageración.

Por una vez, la historia del viajero era verídica y yo me equivocaba. Mientras la carretera ascendía por la montaña, una nube ocultó el sol y dejó caer una fina llovizna a través del frío aire. Tenía intención de cruzar uno o dos pasos y volver a bajar, pero la carretera seguía discurriendo por aquella mellada y deshabitada meseta y se convertía en tierra y corrimientos de rocas y barro, todo ello rodeado de cumbres nevadas hasta que empecé a comprender que aquello se estaba convirtiendo en una dura prueba. Sorprendido ante el hecho de haber tropezado con una situación tan extremada estando ya tan cerca de casa, recorrí doscientos treinta kilómetros a través de la gélida llovizna sin ver tan siquiera una casa, preguntándome si podría volver a disfrutar del agradable calor de un salón de té.

El frío me penetró profundamente en el cuerpo y empecé a quedarme tieso. Probé todos los sistemas, cantando, haciendo flexiones de músculos, pensando en el calor, sin comprender lo débil que estaba. Llegué a la estación de servicio de la entrada de Horasan justo a tiempo.

La hipotermia se produce fácilmente viajando en moto. La temperatura corporal desciende sin que uno se dé cuenta.

En el café instalado en un edificio de madera había una estufa de carbón y me senté junto a la misma, bebiendo una taza de té caliente tras otra, temblando y riéndome del espectáculo que yo mismo estaba ofreciendo, pero mis dientes tardaron todavía media hora en dejar de castañear. Nunca había padecido tanto frío y ello a pesar de llevar un traje encerrado y forrado Belstaff por encima de una chaqueta acolchada de cuero. Sin aquel traje, que me habían facilitado justo un año antes, es muy posible que hubiera perdido los cojones.

Me puse más ropa interior para recorrer los últimos ochenta kilómetros hasta Erzerum y después todo fue cuesta abajo. Aquella cordillera montañosa fue el último peligro importante del viaje, el perro con los ojos como ruedas de carro, y me pilló desprevenido.

Si pude disfrutar de Turquía, ello se debió principalmente a dos muchachos y una muchacha que seguían el mismo camino en dos motos. Nos conocimos en un restaurante de Sivas. Es posible que se dieran cuenta de que estaba en las últimas. Parecían tratarme con amabilidad y soportaron mi compañía por lo que, en lugar de seguir el camino más corto, pude ver las extraordinarias rocas cónicas de Capadocia, semejantes a una reunión petrificada del Ku Klux Klan, y me pasé unos días en la suave costa mediterránea entre Mersin y Antalya.

El recorrido por el centro de Turquía hasta llegar a Estambul duró tres días. Una vez acampamos y la segunda noche nos alojamos en un pequeño hotel. En los salones de té, hablaba en alemán con los turcos, admirando sus opulentos bigotes y sorprendiéndome de sus holgadas camisas a rayas de cuello suelto y de sus anticuados y pesados trajes y sombreros planos que me recordaban los años de la Depresión. Turquía me asombró por muchos conceptos, por su tamaño y por una cultura que suscita una especial nostalgia de una época que uno es demasiado joven para poder recordar. Me encontraba en un país al que sabía que tendría que regresar para visitarlo con más detenimiento. Después llegué a Estambul a sólo algo más de tres mil kilómetros de casa.

Mis amigos y yo nos separamos y, llegado a este punto, abandoné toda pretensión de estar realizando un viaje. Me quedé en Estambul justo el tiempo suficiente para que sometieran la «Triumph» a una última revisión exhaustiva y después me dirigí a casa a la mayor velocidad posible, preso como de una locura. Fue una suerte quizá que el motor empezara a vibrar y resultara demasiado doloroso circular a más de noventa kilómetros por hora. Las carreteras estaban llenas de tráfico de vacaciones y de camiones pesados, lo cual constituye una peligrosa mezcla. Casi todos los automóviles eran alemanes y me tropecé con ellos en una incesante corriente que fluía hacia el sur, cruzando Yugoslavia en dirección a Grecia, hasta que tuve la sensación de encontrarme en el nuevo imperio alemán. Hubo algunos desdichados y terribles accidentes en la Autoput yugoslava que debe ser una calificada aspirante al puesto de peor carretera del mundo. Yo tuve la suerte de salir indemne.

Durante tres noches, acampé al borde de la carretera y, a la cuarta, llegué a Munich y me alojé en casa de un amigo. Otro día de viaje me llevó a la casa de otro amigo en Suiza. Allí, a sólo un día de viaje de mi casa, me pareció poder creer que iba a conseguir mi propósito.

Una mañana de junio de 1977, crucé las montañas del Jura y entré en Francia. La «Triumph» había dejado de protestar y estaba circulando sin contratiempos. Todo el equipo se encontraba en buenas condiciones. Permanecía sentado en el sillín con la misma soltura con que otros se sientan en un sillón y podía conservar cómodamente aquella postura durante doce horas o más. Estaba muy delgado, con unos quince kilos menos de lo que pesaba cuando había iniciado el viaje cuatro años antes, pero mi cuerpo funcionaba mejor que nunca, exceptuando una cosa: mi ojo derecho era menos eficiente después del accidente sufrido en Penang. Para leer directamente un número de teléfono en la penumbra tenía que ponerme gafas. Seguía fumando cigarrillos y seguía pensando que ojalá no lo hiciera.

Llevaba arroz de Irán, pasas y moras secas de Afganistán, té de Assam, especias para el curry de Calcuta, cubitos de sopa de Grecia, halva de Turquía y un poco de salsa de soja de Penang.

En una botella de polietileno con tapón de rosca, comprada en una tienda de Katmandú, llevaba el resto del aceite de semilla de sésamo que había adquirido en Boddhgaya. El arroz y las pasas se encontraban en unas cajas de plástico de Guatemala. La tetera la había comprado en las cataratas Victoria y mis platos de cerámica eran chinos y los había heredado de Bruno en La Plata. Una pequeña caja de hojas de alheña de Sudán, un frasco de agua de rosas de Penshawar y algunos adornos de plata de Ootacamund se hallaban guardados en un estuche lacado de Birmania. Éste, a su vez, iba en el interior de un samovar ruso comprado en Kabul.

Las maletas de cuero de encima del depósito y el revestimiento del sillín eran de Argentina. La tienda y el saco de dormir eran de Londres, pero el saco me lo habían rellenado de plumón en San Francisco. Tenía una manta de Perú y una hamaca de Brasil. Llevaba todavía el collar de plata de Lulu y una pulsera de pelo de elefante de Kenia. La caña de pescar australiana ocupaba el lugar ocupado anteriormente por la espada de El Cairo y un paraguas de Thailandia sustituía el que había perdido en Argentina.

La más valiosa de mis posesiones era una alfombra de Cachemira, una cosa encantadora llena de pájaros y animales con dibujo de Shiraz, pero hubiera sido difícil decir cuál de mis posesiones era la más preciada.

Bajé pasando por Lyon y me mantuve alejado de la autopista, cruzando el Ródano en St. Esprit para dirigirme a Nimes. Seguía contemplando mentalmente aquel fragmento de película: la avenida, los piálanos, el sol filtrándose velozmente por entre los troncos y las hojas. Al cabo de unas horas, incluso al cabo de un moderado número de minutos, aquella película se confundiría con la realidad. Circularía por aquella avenida y, con este simple acto, sellaría para siempre los cuatro años más llenos de acontecimientos de mi vida.

De un momento a otro… El Final.

Hubiera tenido que ser insoportable. Hubiera tenido que dar media vuelta y huir en la otra dirección. Al fin y al cabo, era una especie de muerte. El único Ted Simon que yo conocía era el que siempre seguía adelante. El Hombre Hola-Adiós. De persona en persona, de país en país, de continente en continente. Medio hombre, medio moto: si no Júpiter, tal vez Pegaso o, por lo menos, un centauro.

Pero pronto iba a terminar. Sacaría mis cosas de la moto y las guardaría en unos armarios. Me enfundaría en prendas de vestir corrientes. Y con esta moto con la que había recorrido más de cien mil kilómetros alrededor del mundo, acudiría a comprar a las tiendas. Y buena parte de mis días me la pasaría a partir de ahora tratando de recordar. Sí, sería un poco como la muerte, pero lo recibía con agrado. Seguí circulando bajo el sol hasta que llegué a la avenida y el sol se filtró por entre los troncos de los plátanos exactamente igual a como yo lo recordaba.

El término del viaje resultaba todavía más desconcertante que el comienzo. De hecho, era tan arbitrario e insensato como cualquiera de los restantes hitos del camino. ¿Terminaba en Francia o en Inglaterra? A mi manera lo había dado por finalizado en Estambul al cruzar el Bósforo para entrar en Europa.

Mis amigos me dieron la bienvenida. Percibí su emoción y me gustó. Estando en su compañía, experimentaba a través de ellos cierta satisfacción. Pero, cuando me quedaba solo, pasaba por grandes dificultades, debatiéndome en una tormenta de emociones contradictorias. Tenía la sensación de encontrarme a la merced de unas grandes olas, sin fuerza para agarrarme a algo firme. La única tarca que hubiera podido obligarme a centrar mi atención en algo sólido y seguro era el libro que tenía que escribir, pero eso me resultaba imposible. Los recuerdos en los que había confiado se negaban a cobrar vida y sabía que el hecho de tratar de sacarlos por la fuerza a la superficie podría dañarlos. Estas cosas de la imaginación son tan delicadas que se pueden distender y fracturar como los músculos y los huesos del cuerpo. Y también pueden envejecer y morir. Tenía miedo.

En el transcurso de este angustioso tiempo de locura, acudía a menudo a mi mente la profecía de la boda. Nunca había sido especialmente supersticioso, pero las experiencias del viaje habían cambiado mi modo de ver las cosas. En particular, los incidentes de los peces voladores y del saddhu me habían afectado profundamente. Veía que las cosas podían ocurrir de otras maneras que de acuerdo con las leyes físicas que me habían enseñado y me parecía que, gracias a eso, el mundo era un lugar mucho más rico y satisfactorio.

Aun así, la astrología y la adivinación no me llenaban de confianza. Parecían demasiado deliberadas y demasiado vulnerables a los ensueños habituales para poder ocupar un firme lugar en mi nueva mitología. Si pensaba en la profecía, ello se debía principalmente a que había perdido tan completamente el control sobre mi propio futuro que me había quedado un vacío que era necesario llenar con algo.

La profecía me había vaticinado dos años de problemas y de conflictos internos y no cabía duda de que los estaba teniendo. Me había prometido dos accidentes «no graves, pero tampoco de poca monta» y no los había sufrido. Me había prometido una gran felicidad y prosperidad a partir de 1979 y era lo que estaba esperando. Me permitía el lujo de creer que, aunque las cosas andarán mal ahora, la felicidad y la prosperidad estaban en camino.

A finales de agosto, volví a colocar todas mis bolsas y maletas en la moto, reuní mis pertrechos y me dirigí a Londres para presentarme en la Exposición de Motocicletas. Una vez más, El Final. Circulé finalmente con la moto por la autopista M-1 para trasladarme a Meriden y fui recibido por los trabajadores de la fábrica congregados en el recinto de la misma. Aunque había sido organizada para la televisión y los periódicos, esta última llegada, que era en realidad el final del final, fue la que más me conmovió.

Mientras yo circulaba con su moto por todo el mundo, casi todos aquellos hombres habían estado librando una amarga batalla para seguir manteniendo en funcionamiento la fábrica y habían acabado convirtiéndose en propietarios de la empresa. La «Triumph» era en la actualidad una cooperativa obrera, la primera del sector de la industria motociclística, y yo me enorgullecía mucho de representarles. Siempre había abrigado la esperanza de que lo comprendieran y obtuvieran algún beneficio de la publicidad que yo estaba proporcionando a su moto. Cuando me saludaron con tres anticuados pero emocionantes vítores, pensé que eran sinceros y las preguntas que me dirigieron después parecieron confirmar mi impresión. Fue un momento difícil. Ahora la moto sería suya. Se hablaba de instalarla en un musco. Yo sabía que era lo más acertado que se podía hacer, pero experimenté un inmenso alivio al ver que eso significaba también algo para ellos.

Me ofrecieron en su lugar una «Triumph 750» casi nueva. Craven me dio unas cajas nuevas y un parabrisas. Me resultaba extraño y me esforzaba por acostumbrarme a ello. Lo más difícil eran la palanca del cambio de marchas y el pedal del freno en lados contrarios de la moto. Cuatro años de convivencia con la vieja «Triumph» habían convertido mis reflejos en instintivos y era difícil volverlos a adquirir. Efectué un rodaje de mil quinientos kilómetros con la moto antes de llevármela a Francia y para entonces ya me sentía más confiado, si bien conducía con mucha cautela. Siempre había pensado que, tras haber recorrido más de cien mil kilómetros sin sufrir ningún accidente grave, el período posterior a mi regreso iba a ser el más peligroso de todos.

En el sur de Francia, cerca de Aviñón, llegué a un cruce. No había semáforo y me encontraba en la carretera secundaria. Detuve la moto por completo y estudié la carretera principal hacia arriba y hacia abajo. No vi ningún vehículo y me dispuse a cruzar. Debía estar circulando apenas a ocho kilómetros por hora cuando me vi a pocos metros de una gran camioneta que se acercaba a alta velocidad. Me hubiera alcanzado de lado y, en tal caso, yo hubiera resultado muerto sin lugar a dudas, pero frené y el otro conductor no lo hizo, por lo que la camioneta estaba pasando frente a mi rueda delantera cuando choqué con ella. La moto me fue arrancada de debajo de mí y la parte delantera quedó destrozada sin posibilidad de reparación. Caí sobre el asfalto con todos los huesos del cuerpo temblando en sus articulaciones, pero sin haber sufrido ningún otro daño.

Lo peor era tener que enfrentarme con el hecho de que podía mirar directamente una camioneta acercándose a gran velocidad y no verla. Mi confianza quedó con ello más destrozada que la moto. Después de todo lo que había hecho y de las grandes precauciones que estaba observando, no lograba explicarme que pudiera haberme ocurrido semejante desastre. Si algún accidente podía calificarse como de «no grave, pero tampoco de poca monta», era éste.

Me alegraba muchísimo de no disponer durante algún tiempo de una moto en la que poder circular. Pedí prestado un pequeño «Citroen» abierto con carrocería de plástico y una suave capota de lona y lo utilicé durante aquel invierno.

Fue un invierno muy duro. Me sentía tan turbado emocionalmente como siempre. La casa seguía sin parecerme mi hogar, nada me parecía bien. Me fui a vivir con unos amigos en la esperanza de que llegara pronto la primavera. Y entonces vino Carol a visitarme.

Un día fuimos a ver mi casa. El día era muy claro y los vientos estaban empujando con gran fuerza las nubes por el cielo azul. Mientras estábamos allí, decidí llevarme la alfombra india para protegerla. Subimos por una empinada carretera que discurría por la pedregosa ladera de una colina para salir a la carretera principal. Detuve el automóvil en un cruce para examinar el tráfico. Una mano gigantesca arrancó el vehículo del suelo, lo levantó un metro y medio en el aire, lo hizo rodar y lo lanzó colina abajo.

La violencia fue tan grande, tan aterradora e inesperada que sólo después pude averiguar lo que había ocurrido. En aquel momento, tuve la impresión de estar precipitándome al infierno y de ser golpeado. Me pareció que la situación duraba mucho rato y tuve la certeza de que iba a morir. Carol tuvo este mismo recuerdo. Yo fui expulsado del vehículo de cabeza y Carol cayó a la parte de atrás. Afortunadamente, el automóvil dio una vuelta de campana en el aire ya que, de haber caído boca arriba, ella hubiera quedado aplastada. Cayó con las ruedas delanteras sobre una gran roca, unos tres metros por debajo del nivel de la carretera. La roca aguantó; de otro modo, el vehículo hubiera podido brincar y seguir rodando ladera abajo. Carol escapó con un brazo magullado. Yo estaba empapado en sangre a causa de una herida en la cabeza.

La única explicación posible era la de que una ráfaga de viento había penetrado por la parte posterior abierta del vehículo, levantándolo como un paracaídas. No acertaba a imaginarme la fuerza de un viento capaz de levantar un automóvil a un metro y medio del suelo. Desde luego, todo aquello revestía un carácter sobrenatural.

Hubo sólo una extraña coincidencia. La alfombra india jamás se encontró. Muchas personas la buscaron, pero había desaparecido.

Una semana más tarde, Carol tomó un avión para regresar al rancho y yo empecé a trabajar. Las cosas fueron mejorando poco a poco y volví a recuperar la confianza. Los recuerdos acudieron en tropel a mi mente y pude escribir el libro. Ahora estamos en el invierno de 1978. Las perspectivas de prosperidad para 1979 parecen bastante buenas. He recibido una carta de Carol en la que me anuncia que tiene el propósito de casarse. Franziska, la agente de policía de Fortaleza, ha terminado sus estudios de derecho y está trabajando en Brasilia. Bruno se ha convertido en comprador por cuenta del monopolio francés del tabaco y viaja a las subastas de tabaco de todo el mundo. Tan, el viejo del hotel «Choong Thean», ha encontrado cobijo con las Hermanitas de los Pobres. La familia de la granja cercana a Lusaka ha sufrido, al final, los violentos saqueos de los Luchadores de la Libertad del señor N’Komo y ha sido expulsada, Y he leído que la «Posada de la Montaña Negra» de Rhodesia es ahora una ruina de destrozadas paredes de ladrillo y alfardas desnudas. No hay noticia de los Van den Bergh.

La «Triumph» de 500 cc modelo T100-P, número de serie DH 31414, conocida también como XRW 964M, se encuentra actualmente en el Museo Alfred Herbert de Coventry y no ha sido lavada desde Estambul. Tengo intención de ir a visitarla muy pronto.

Entretanto, sueño mucho. Sueño a menudo que ruedo en moto por la dura tierra roja de un gran bosque, bajo un alto dosel de un verde traslúcido que se va extendiendo cada vez más. Un bosque encantado tal vez en el que los hombres puedan a veces jugar todavía a ser dioses.