La India me recibió muy bien. Me encontraba sentado, pensando con una sonrisa en la suerte que había tenido. Había abrigado la esperanza de ser recibido lodo lo más por amigos de amigos, pero aquí tenía al amigo en persona.

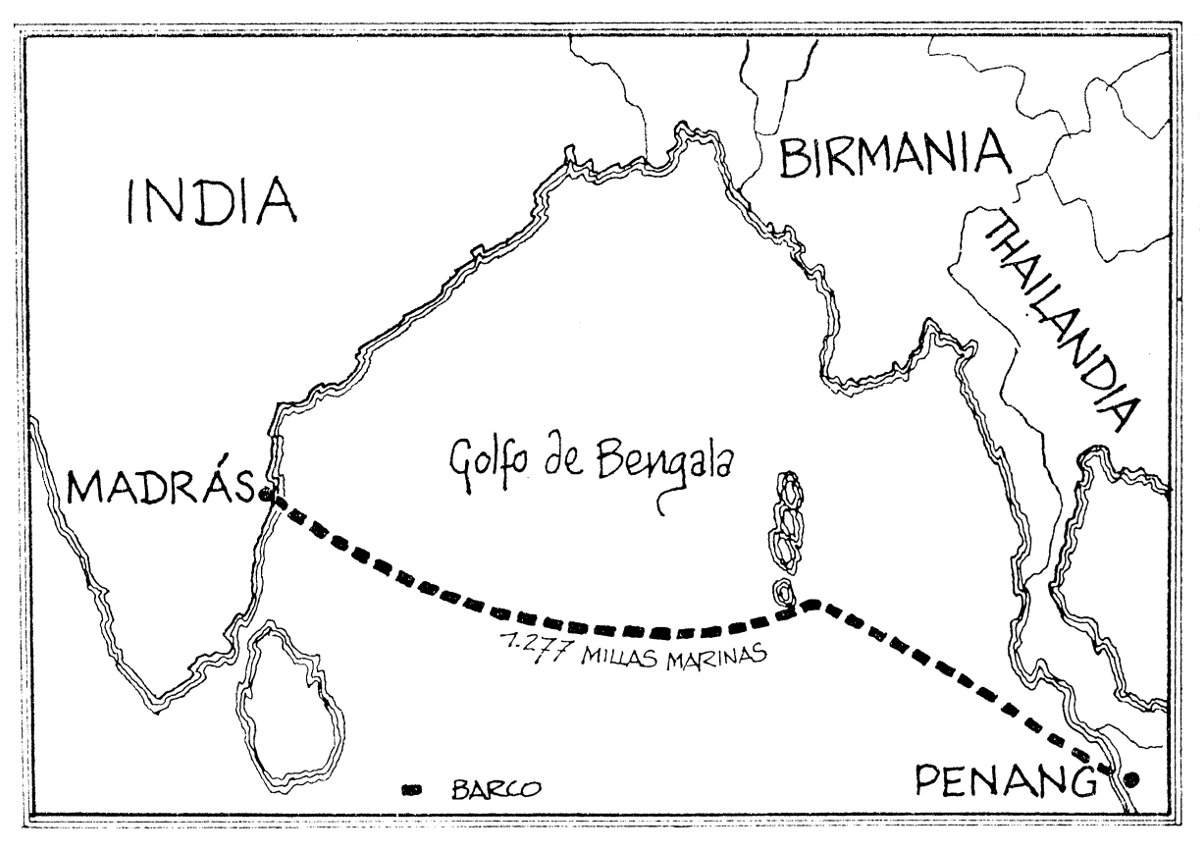

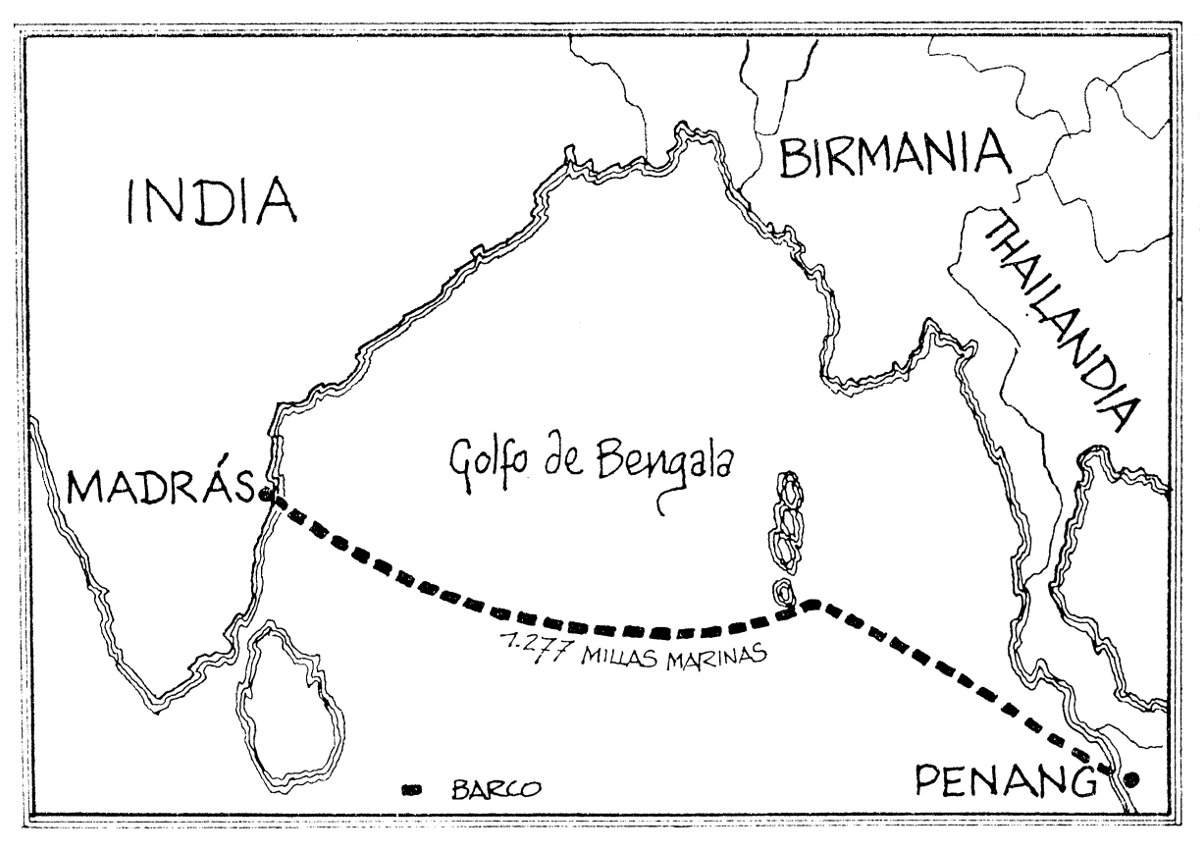

Por pura casualidad, había llegado coincidiendo con las dos semanas en que él estaba visitando a su padre y, de este modo, pude pasar del alboroto y la confusión del puerto de Madrás a un tranquilo lugar entre amigos.

Estaba sentado en un banco del jardín que había cerca de la casa. Había una zona de curiosa pavimentación y, levantándose en el centro de la misma, un enorme árbol de hermosas hojas llamado Neem. El padre de mi amigo, un coronel retirado, me había dicho que era sagrado y yo no lo dudaba. En él vivían unas pequeñas ardillas color chocolate con unas suaves franjas amarillas a lo largo del lomo allí donde, según se decía, los dedos de Brahma las había acariciado. Una de ellas bajó al suelo y se plantó delante de mí para ver qué otra cosa podía ofrecerle la mano de Dios.

Junto al árbol había un pedestal de piedra que sostenía una maceta con una planta sagrada, directamente delante de la puerta. En la baldosa que se encontraba frente a la puerta se observaba un dibujo en liza que también era sagrado. Lo renovaba cada mañana la criada y había varios modelos entro los que podía elegir. Todos eran muy complicados y se trazaban en una línea ininterrumpida, siguiendo con destreza una línea de puntos. Una vez franqueada la puerta principal, había un pequeño vestíbulo y, en la pared, de cara a la planta sagrada, había unos retratos de Sai Baba, ya que el coronel era un devoto de Sai Baba, el santo varón. Entre la planta y los retratos, se llevaban a cabo los pujas o servicios cotidianos y aquellos pocos metros cuadrados constituían el eje de la vida espiritual del hogar del coronel.

Permanecí sentado en aquel umbroso charco de fe bajo el Neem, contemplando, al final del camino que conducía a la verja del jardín, a dos mujeres que se encontraban de pie allí, conversando a propósito de los preparativos de una boda. Iban vestidas con sari, naturalmente. Estaba tratando de averiguar qué tenía el jardín y aquella luz y aquellas mujeres capaz de conferir al sari aquella naturalidad.

Las mujeres eran la madre y la hermana de la futura desposada. La joven llevaba un corpiño de color de rosa debajo del sari, pero la mayor llevaba simplemente los pliegues del tejido de algodón envueltos alrededor del busto. La temperatura era tal que cualquier prenda de vestir era un simple adorno.

Nada cambió. El tiempo seguía pasando. La ardilla mordisqueó algo, trepó al árbol y volvió a bajar. Las mujeres hablaban y yo escuchaba las rápidas sílabas del tamil, brotando en chorro, cada chorro terminando en un agradable sonido vocálico prolongado. Detrás de las hojas del Neem, el sol se rompía en miles de centelleantes fragmentos, moviéndose lentamente hacia el ocaso.

El hogar del coronel era sencillo. En otros tiempos, la familia había vivido en una espaciosa casa y había sido propietaria de unos terrenos de considerable extensión en Madrás, pero ahora los tiempos habían cambiado y al coronel le complacía la simplicidad. La vivienda era una casita con tejado plano. En un extremo se encontraba el dormitorio del coronel. En el otro había un despacho con una habitación en la que ahora dormía yo. Entre ambas, se encontraba el pequeño vestíbulo y la cocina.

La cocina era misteriosa y oscura, con pocos muebles y pavimento de piedra. La criada, una rechoncha mujer de aire decidido, se sentaba en el suelo para desmenuzar la comida sobre una tabla y picar las especias en un mortero. Por la noche, dormía en el suelo detrás de la puerta principal. Era una mujer muy religiosa y a veces entraba en éxtasis, cantando, bailando y dando peligrosas vueltas de tal modo que era necesaria la fuerza de varios hombres para sujetarla.

Había otros varios edificios más pequeños alrededor del jardín. Mi amigo se albergaba en uno de ellos. Al otro extremo del jardín, junto a la verja y algo más allá de las mujeres que seguían hablando, había otro edificio anexo al garaje. Allí vivía el padre de la futura desposada. Era un brahmán llamado Rajaram que había aparecido por casualidad en la vida del coronel algunos años antes y que se había quedado a vivir allí para convertirse en su asesor espiritual.

Ahora se estaba acercando a mí, tras haber dejado atrás a las mujeres y el Neem. Era una figura menuda y delgada, perfectamente erguida, con una llamativa cabeza y rasgos faciales muy acusados. Sus ojos eran grandes y luminosos y su boca parecía estar sonriendo constantemente ya que el mundo constituía para él una fuente constante de diversión.

Llevaba una camisa desabrochada que permitía ver un collar de cuentas marrones y el cordel de nudos que distinguía a su casta. Alrededor de la cintura llevaba ajustada la habitual falda de algodón llamada lungi. Su tórax era moreno, sin vello, descarnado y casi sin arrugas, pese a que debía tener más de setenta años. Tenía un pequeño mechón de pelo blanco en la cabeza y unos cuantos pelos en las orejas. Estaba casi sordo y yo tuve la impresión de que se alegraba de que se le evitara la molestia de oír tantas tonterías. No cabe duda de que ello le salvaba de todo el ajetreo relacionado con la boda y, entretanto, él bromeaba acerca de los gastos y de la consiguiente ceremonia.

La lista de invitados incluía a más de cien personas y había que dar de comer a todo el mundo, incluyendo muchos platos servidos sobre hojas de banano.

—Vendrán cuatro mil personas —dijo, partiéndose de risa—. A cada una le vamos a dar una hoja de tamarindo con un grano de arroz.

Su esposa le regañaba por no tomarse el asunto en serio, pero, afortunadamente, él no podía oírla. Ahora se me acercó y me saludó muy serio. Después, señalando la moto que se encontraba junto a su habitación, extendió las manos ante sí como si asiera los manillares y simuló alejarse hacia el ciclo, sonriendo como un chiquillo.

—Usted está volando alrededor del mundo —me dijo—. Debe ir a trescientos kilómetros por hora.

Me reí al ver su embeleso. Era maravilloso que aquel menudo anciano pudiera imaginarse a sí mismo surcando la estratosfera, con las piernas arqueadas y las cuentas de su collar volando al viento, montado a horcajadas en una gran máquina. La moto me resultaba tan familiar, con sus posibilidades y limitaciones, que me sorprendía que otros pudieran considerarla un símbolo de gran velocidad y potencia.

El coronel salió de la casa con una bandeja de plata. De día, vestía a la inglesa. Cuando iba a la ciudad, calzaba sus relucientes zapatos marrones, se cubría la cabeza con un casco tropical y llevaba un bastón. Ahora vestía también un lungi y la típica camisa india. Se acercó a mí y me mostró el polvo gris que contenía la bandeja.

—Esto es vibuti —dijo—. Es ceniza sagrada. Tenemos por costumbre ponerla en nuestra frente cuando adoramos a Dios.

Puso un dedo en la ceniza y trazó por encima de mi nariz una línea parecida a un signo de admiración. Me estremecí levemente ante aquel contacto y después advertí que me tranquilizaba. El toque deliberado de otro ser humano posee una gran fuerza y yo había estado realizando pruebas a este respecto, en un intento de identificar la fuerza que residía en mis manos.

Rajaram realizó el ritual del puja frente a mí mientras el coronel permanecía solemnemente de pie a su lado. La planta y el árbol formaban parte de la ceremonia y después, todavía cantando, el brahmán se acercó a los retratos que había en el interior de la casa y cantó también frente a ellos —«Haré, Haré, Krishna, Krishna»— mientras el coronel le seguía. Resultaba un poco profesional, pero no era en modo alguno tan superficial como parecen algunos ritos cristianos y como me habían parecido los de los chinos en sus templos. Mi amigo lo observaba todo, manteniendo los brazos cruzados con expresión distante, pareciendo tan inglés aquí en la India como indio parecía en Inglaterra.

Puesto que yo carecía de religión, siempre me había sentido turbado cuando otras personas trataban de atraerme a sus ceremonias religiosas, pronunciando una «bendición» en Lusaka, por ejemplo, o simplemente tomando las manos de los demás y formando un círculo en el rancho, que era lo menos que podía hacer. Aquí, sin embargo, tenía la impresión de estar viviendo no sólo en una casa, sino también en un templo; por el mero hecho de estar allí, tenía la sensación de estar participando en alguna especie de adoración y ello no me molestaba en absoluto. Lo que me resultaba desagradable, lo que siempre me había parecido embarazoso y artificial, era la separación que se establecía entre Dios y el mundo. Algo así como: «Y ahora unas breves palabras en honor de nuestro Patrocinador…». Si Dios existía, tenía que estar constantemente en todo, y especialmente en mí. Al cabo de sólo veinticuatro horas en la India, ya podía percibir esta presencia en el árbol, en la planta, en los animales y en Rajaram. La creencia viva de los demás era la que suscitaba en mí este sentimiento. Me emocionaba y sentía curiosidad por ver en qué medida ello iba a influir en mí a la larga. ¿Lo consideraría fe o superstición?

—Sai Baba es un hombre muy notable —dijo el coronel.

Pude comprender su dificultad. ¿Cómo se le puede hablar a un inglés de estas cosas? La palabra «notable» posee una honradez subyacente. ¿Podría ser útil? Me miró con sus ojos castaños oscuro, tratando de adivinar si merecía la pena seguir hablando. El coronel era un hombre muy sincero, incapaz de engaño. Traté de animarle a que prosiguiera.

—Hace algunas cosas que sólo pueden describirse como milagros. Por ejemplo, esta ceniza, ¿ve usted?, este vibuti. Puede brotar de sus manos. Camina entre sus devotos y distribuye el vibuti. En cantidades considerables. Yo mismo he podido ver cómo brota a montones.

«Éste es el momento decisivo —pensé—. Ahora ya se ha comprometido, se nota en sus ojos». Asentí con entusiasmo.

—Eso es lo que siempre he andado buscando —dije—. En Brasil me hablaron de algo parecido…

Me detuve. El coronel me estaba escuchando cortésmente, pero pude darme cuenta de que no le interesaba oír hablar de Brasil.

Cierto que muchos santos varones pueden producir vibuti —dijo él—. Eso no es nada especial. Pero Sai Baba hace otras cosas mucho más notables. Puede producir objetos como, por ejemplo, joyas y piedras preciosas. Hay casos comprobados en que ha sostenido en sus manos el reloj descompuesto de un devoto y lo ha devuelto funcionando perfectamente. Voy a darle un libro para que lo lea. Hay muchos ejemplos.

»Sai Baba me ha animado a que realice mi labor aquí. Yo tenía la intención de construir un pequeño templo dedicado a él y un lugar al que la gente pudiera acudir para oír hablar de las distintas religiones. Mire, no hay más que un Dios. Jesucristo, Buda, Brahma, Mahoma, lodo es lo mismo.

»Se lo pregunté a Sai Baba y él me dio su bendición. Cada año se saca un lingam de la boca. Es un importante acontecimiento en Rhitelands, donde él tiene su cuartel general. Es algo extraordinario. El lingam es muy grande. Es imposible comprender que pueda pasar por su garganta.

»Siempre hay una gran multitud de devotos y Sai Baba pasa entre nosotros, conversando con algunos, pisando los cuerpos para poder avanzar. En determinado momento, me pisó la espalda para pasar y, ¿sabe una cosa?, era ingrávido. Tenía el pie sobre mi espalda, pero no advertía el menor peso.

Cruzamos la verja y salimos a la acera y después rodeamos el muro del jardín para dirigirnos al templo que era un sencillo edificio cuadrado con pavimento de madera, al fondo del cual había un relicario con dos retratos de Sai Baba. En uno de ellos, éste lucía una guirnalda y sonreía y la imagen estaba descolorida y tenía unas manchas oscuras en el borde inferior. En la otra se le veía de pie en lo alto de unos peldaños de piedra, enfundando en una llamativa túnica carmesí.

Era un hombre menudo y de piel morena con un rostro redondo enmarcado por una masa de encrespado cabello negro. Los retratos estaban colocados en marcos de plata. Frente a uno de ellos había un cuenco de plata y frente al otro una bandeja.

—Le he traído aquí para que lo vea —dijo el coronel— porque es una demostración. De este retrato, como usted puede ver, cae ceniza a la bandeja. El vibuti que le he puesto en la frente procedía de este retrato. Cada mañana hay más ceniza en la bandeja. Y del otro retrato brota la miel que se recoge en el cuenco. Es asombroso.

Había ceniza en la bandeja, pero el cuenco estaba vacío.

—Durante estos últimos días, ha dejado de brotar miel. Creo que es una señal de que algo anda mal. Hay ciertos problemas. Tengo el propósito de pedir consejo a Sai Baba.

«¿Y si me acercara aquí subrepticiamente a medianoche? —me dije—, ¿me ocultara? ¿Vería tal vez al viejo Rajaram, descolgándose por una ventana con una jeringa para inyectar miel en aquella fotografía? ¿O sería el coronel quien aparecería furtivamente enfundado en un camisón y sacudiría ceniza en la bandeja?». Era un disparate. Me imaginaba, dedicándome toda la vida a realizar experimentos con datación mediante carbono y marcación de isótopos, cámaras infrarrojas y rayos láser para demostrar la verdad o la falsedad de las afirmaciones del coronel y el brahmán. Y nunca llegaría a saber con más certeza de lo que ya sabía al cabo de tan sólo veinticuatro horas que no era posible que me engañaran de esta manera. O, aunque demostrara su falsedad de hoy, ¿qué impediría que dijeran la verdad mañana?

Que caiga la ceniza y que fluya la miel. ¿Qué demuestra eso, al fin y al cabo? ¿Que el mundo está lleno de prodigios que yo no entiendo? Eso lo sé desde hace tiempo. Aquí hay unas sutilezas que es necesario desentrañar, pero no por medio de experimentos científicos acerca de la composición de la miel y de los orígenes de la ceniza.

«No obstante —pensé—, iré a ver a este Sai Baba». Sería extraordinario presenciar un milagro.

Mi amigo me introdujo en los aspectos más mundanos de la vida de Madrás. Saboreé de nuevo el extraño placer que se experimenta al visitar instituciones creadas por los británicos en otra era y mantenidas por los indios en su forma original para su propio uso. En el Club de Criquet de Madrás, por ejemplo, había limonada y cerveza de jengibre y se aspiraba todavía un leve pero original aroma de memsahib flotando en el aire del establecimiento comercial Spencer. Todo ello, sin embargo, quedaba transformado por la calma del jardín del coronel y la atmósfera que rodeaba a Rajaram. Me encontraba a gusto con el clima, a pesar del calor, y me agradaba la comida. Al cabo de cuatro días, me sentía descansado y seguro y parecía, al final, que las heridas de Penang se habían cicatrizado. Estaba preparado para recorrer la India, como un barco bien aparejado y aprovisionado, con una tripulación descansada, viento favorable y buen tiempo a la vista. El golpe cayó aquella mañana. Llegó un telegrama, anunciándome que mi padrastro había muerto repentina e inesperadamente.

Me pasé varias horas luchando con el problema. Muchas veces me había preguntado qué haría si muriera mi madre estando yo lejos. La respuesta había sido siempre: seguir adelante. Me obsesionaba la idea de que el hecho de interrumpir el viaje pudiera en cierto modo destruirlo. Pero jamás se me había ocurrido pensar que pudiera ser Bill, mucho más joven, quien muriera primero. El solo hecho de que hubiera recibido la noticia en Madrás desde donde cada día despegaban aviones con destino a Inglaterra, se me antojaba significativo. ¿Y si hubiera ocurrido mientras estaba en el altiplano? En el fondo de mi corazón, sabía que no podía dejar sola a mi madre en aquellos momentos.

Se lo pregunté a Rajaram, anotando la pregunta en un trozo de papel:

AYER MURIÓ MI PADRASTRO. ¿QUÉ DEBO HACER POR MI MADRE?, y él me contestó, también por escrito:

Una octava o una quinta parte de tus ingresos puede ayudarla. Es el deber ineludible de un ser humano si ella está desvalida.

NO ES CUESTIÓN DE DINERO. QUIERO CONSOLARLA.

Ya hay un médico que cuida de ella.

PERO ¿QUÉ CAMINO DEBO SEGUIR?

(Todos tenemos un compás en nuestro corazón), tu plegaria te guiará en la dirección más adecuada para que tengas éxito en la vida.

Siguiendo mi compás, tardé trece horas en regresar en avión al lugar del que llevaba tres años alejándome. Fui aspirado por el tubo plateado y vomitado en el aeropuerto de Londres. En un santiamén, me encontré al lado de mi madre en la capilla del horno crematorio mientras los restos de su marido eran consumidos por las llamas. Me asqueó tanto aquella desalmada mecánica, la horrible insensibilidad de toda aquella situación, que no sentí la pérdida hasta varias semanas después. Con la sensación de la India todavía viva en mi interior, pensé que preferiría que me arrojaran a un osario para que me devoraran los buitres, en lugar de ser eliminado por control a distancia desde detrás de unas cortinas de nilón en un horno de gas, despachado por las refinadas hipocresías de un sacerdote de la destrucción en masa.

El vuelo de regreso a Madrás resultó aburrido. La policía registró el 747 en Tel Aviv y de nuevo en Teherán. Perdí el enlace en Bombay y tuve que pasar la noche allí en medio del monzón. Al día siguiente, el despegue del aparato se retrasó. Los mecánicos efectuaron unas revisiones en el compartimiento de pilotaje mientras nosotros nos asábamos en la cabina de pasajeros.

Yo me encontraba sentado al lado de un profesor de la Universidad de Madrás que regresaba de una estancia en Alemania. Su compañía resultaba agradable, pero el comentario que más me gustó fue el que hizo a propósito del agua de Francfort.

Siempre hervíamos el agua del grifo —señaló—. Está contaminada y es muy peligroso bebería. Afortunadamente, en Madrás no tenemos este problema. Nuestra agua de río es muy pura.

Aproximadamente diez días más tarde, el avión de la línea Bombay-Madrás se estrelló, resultando muertos todas las personas que iban a bordo.

Cuando regresé, Madrás me pareció un lugar distinto. Me molestaban algunas pequeñas irritaciones e incomodidades que no había notado antes, si es que existían. Me sentía molesto a causa del calor, la humedad y los mosquitos. Me sentía débil y experimentaba los efectos del rápido cambio de horario. Mi amigo ya se había ido y suponía que no iba a ser tan bien acogido como antes. Las personas se me antojaban ambiguas c ineptas, sacudiendo absurdamente la cabeza como si aquel solo gesto bastara para que todo marchara bien.

Comer con los dedos me parecía desagradable y me obligaba a preguntarme por qué me sentía tan vulnerable, sentado a la mesa con la mano derecha completamente empapada de pringosa comida. Me apetecía comer carne, en la creencia de que ello iba a devolverme la moral, y me compré un pollo, pidiéndole a la criada que me lo guisara.

Fue un grave error. Al coronel le gustaba la carne porque había sido educado según la tradición inglesa, pero ahora estaba convencido de que no había que comerla. Rajaram no la tocaba jamás, aunque ignoraba dulcemente a los que lo hacían. La criada mostraba una expresión de absoluto reproche y me di cuenta de que el coronel se sentía muy culpable por mi causa. Y lo peor fue que, cuando llegó el pollo a la mesa en un pequeño cuenco, parecía que no quedaba más que el pico, el cuello, las patas y las costillas. Supuse naturalmente que la ahorrativa criada tenía el propósito de utilizarlo en varias comidas y le pregunté con toda inocencia cómo tenía previsto preparar la carne.

Pensé que Kali, la Diosa de la Destrucción, iba a abalanzarse sobre mí desde sus ojos cuando el coronel tradujo el mensaje.

—Dice que todo el pollo está aquí —me explicó el coronel.

Tuve la prudencia de no hablar y pensé que sería mejor que me fuera pronto de aquella casa, antes de que pudiera meterme en mayores dificultades. Era un clásico ejemplo del peligro que encierra volar entre culturas y mundos distintos.

Como es lógico, era yo quien había cambiado y no la India, y ansiaba volver a experimentar la satisfacción y la tranquilidad que había conocido antes. «Tal vez —pensé—, las encuentre en los templos cuando me dirija al sur, hacia Ceylán». Había sólo una distancia de ochenta kilómetros hasta Kanchipuram. Le dije adiós al coronel, lleno de gratitud y muy avergonzado por el hecho de haber puesto en duda su hospitalidad. Me regalé la vista contemplando por última vez a Rajaram y, tras haber recibido su serena despedida, me lancé a recorrer la India.

Seguir la Ruta de los Templos es como meterse en un atolladero. Todo pasa corriendo, comprimido y condensado, más cosas de lo que jamás hubiera uno creído posible. Basta pronunciar los nombres para darse cuenta: templo de Ekamboreswara en Kanchipuram, gruta de Mahishisuramordhini en Mahabalipuram, templo de Arunachala en Tiruvanamalai, templos de Tiruchehirapalli y Brihadeeswarcr en Thanjavur, más sílabas por palabra de las que puede pronunciar una lengua occidental, más personas por turista de lo que los ojos pueden ver, más distancias por kilómetro, más sorpresas por minuto, más esculturas por metro cuadrado. Todo superfluo y en gran cantidad y dicen que en medio de todo aquello se encuentra la calma. ¡Pues a buscarla!

No es fácil. Una indicación señala una estrecha calle de tiendas y tenderetes, una apretujada confusión de personas, animales, bicicletas. El bazar. Por encima de aquella hirviente masa, como surgiendo de ella, una impresionante cuña de mampostería, completamente revestida de esculturas que parecen comprimidas y petrificadas por la presión del mismo bazar. El templo. ¿Qué induce a esta gente a comprimirse de esta manera? Yo pensaba, según mi frívolo estilo occidental, que ello se debía a que habían muchas personas. Todas las preguntas acerca de la India se despachan con el «exceso de población». Pero ahora recuerdo los insensatos arracimamientos de personas en torno a un mostrador o una estafeta de correos por otra parte vacía, los constantes empujones del hombre situado a mi espalda en la cola, comprimiendo su cuerpo contra el mío, atraído por un estúpido magnetismo. Califico todo esto de insensato porque mi cordura florece con el espacio y la distancia. La India parece un gigantesco condensador en el que todo el mundo afluye hacia el centro para fundirse.

Detengo la moto para reflexionar acerca de si puedo realmente abrigar la esperanza de penetrar en el bazar. Se forma inmediatamente un círculo de cuerpos que empieza a condensarse. La multitud está cristalizando a mi alrededor. Me tenso durante un segundo, pero no hay peligro. Me entrené bien en América del Sur y la gente aquí está únicamente uno o dos grados más concentrada. Comprendo que la curiosidad sólo les atrae en parte ya que se pasan casi todo el rato sin mirarme siquiera. Es más lo que yo pueda significar de oportunidad o de ocasión afortunada. El instinto les lleva a acercarse allí donde se desarrolla alguna acción, nada más que eso.

Intento establecer contacto, procurar que sepan que soy un ser humano. Me quito el casco y hablo, mirando por encima de aquel mar de rostros con la confianza de un superastro. Hay por lo menos cien personas congregadas a mi alrededor, pero son bajitas y puedo mirarlas desde arriba.

¿Dónde está el templo? ¿Puedo pasar por aquí? Me contesta un hombre situado en primera fila.

—Sí, puede. ¿De dónde viene? ¿Dónde ha nacido?

Una corriente de preguntas a las que yo trato de contestar, cultivando la humildad porque sería fácil pensar que puedo burlarme de esta gente. Intento recordar que, desde su punto de vista, yo podría resultar no sólo fascinante, sino también excepcionalmente necio.

Pongo en marcha el motor y la multitud me abre camino. Avanzo despacio hacia el pórtico exterior del templo. No es una buena manera de llegar. No hay ningún sitio lógico para estacionar una moto y ésta parece muy vulnerable. Tengo calor y voy excesivamente vestido con botas y pantalones vaqueros y tengo que llevar la chaqueta y el casco porque no sé dónde dejarlos. Y, por si fuera poco, llevo la cámara y el teleobjetivo.

Me siento un blanco de tiro, no una persona. Y se acercan los niños.

—Hola, señor, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Se va usted? Yo colecciono monedas. ¿Tiene monedas de su país? También colecciono sellos. ¿Tiene usted? Deme una rupia.

Y después el hombre de las sandalias; y las postales y los abalorios, mientras me dirijo al pórtico interior. A la derecha del pórtico hay una gruta y, a la entrada de la misma, veo una extraordinaria figura de hombre con unas franjas de pintura de diversos colores en la frente y una expresión tan solemne que me entran ganas de echarme a reír. Está haciendo unos extraños gestos con los brazos y lo único que se me ocurre pensar es que parece una falsificación, algo así como Charlton Heston interpretando el papel de un brahmán loco en una película de Cecil B. de Mille. Me está haciendo señas y yo espero que me grite de un momento a otro:

«¡Oiga, amigo! ¡Venga aquí! ¡Atienda! Se le está escapando el alma, compañero. No se pierda el lingam de Siva, amigo. Puede ser su última oportunidad en esta vida. Mire cómo se escurre la manteca de leche de búfalo por la suprema picha. ¡Dese prisa! La Sabiduría del Oriente le está aguardando».

Los niños me siguen todavía y un joven camina ahora a mi lado con una sonrisa inefablemente dulce, tan dulce y triste que tengo la certeza de que lleva años practicándola. No me pide nada, pero, mientras los coleccionistas de monedas, sellos, bolígrafos y rupias me lanzan otro ataque, dice una y otra vez.

—Ah, estos chicos.

Una vez franqueado el pórtico, las peticiones no oficiales se reducen, el Sonreidor Nostálgico se mantiene a cierta distancia (¿Qué querrá?), y yo empiezo a pasear, buscando inspiración. Bajo una enorme losa de piedra sostenida por cientos de columnas labradas, una pequeña familia está hirviendo el contenido de una olla de cobre sobre una hoguera. Se me acerca un hombre barbudo, haciendo gestos de semáforo con los brazos. Me mira ardientemente el centro del cráneo y después se aparta como si ya hubiera captado el mensaje. Yo no he captado el mensaje. Mis ojos se aferran a todo, pero yo sigo sin saber qué estoy haciendo aquí. O todo este gigantesco espectáculo es un engaño o alguien tendrá que venir a explicarme la verdad.

Buscando el corazón del templo, encuentro un mostrador con barrotes y un hombre sentado al otro lado. Hay un letrero con varios precios: 30 paisas, 75 paisas, 1 rupia 25.2 rupias 50, pero la explicación está escrita en tamil. En mi calidad de no hindú, soy una persona prohibida, pero un joven me toma del brazo y dice:

—Venga. Yo le enseñaré —al verme vacilar, añade—: No soy un guía. Soy un sacerdote.

Me lleva por todo un laberinto de pasadizos con columnas, hablando incesantemente. Cuando presto atención, me doy cuenta de que está hablando en inglés, pero las sílabas chocan entre sí y se superponen unas a otras. Llegamos finalmente al Mango. Se han construido unos tabiques para proteger el árbol de las miradas ocasionales y yo soy conducido al interior donde un anciano caballero reanuda las explicaciones.

El mango, dice, tiene probablemente tres mil años y tiene cuatro ramas. Cada rama proporciona frutos de distintas características: amargos y dulces, ácidos y sabrosos. Me acompaña alrededor del árbol trotando a buen ritmo.

—Y ahora —dice, extendiendo los brazos en solemne gesto—, puede usted ofrecer algo para compartir con estos amigos.

Veo que entre los amigos se incluyen el sacerdote y el Sonreidor Nostálgico.

—Diez rupias es lo menos que puede usted ofrecer.

Les entrego dos de mala gana y me voy corriendo. Al salir del templo, el sacerdote, que me ha estado pisando los talones, me dice:

—Yo también colecciono monedas…

Pero la moto está intacta y, aunque los chiquillos me acogen en número todavía mayor, logro conservar la calma e incluso bromear un poco con ellos, y lo único que pierdo es el bolígrafo. El Sonreidor Nostálgico me vuelve a sonreír en el bazar y aprendo a hacer las cosas de otra manera la próxima vez. En cualquier caso, la verdad me está aguardando al día siguiente en la carretera, a la altura de Chingleput.

En la carretera principal, hay una estación de servicio en Chingleput y frente a la misma, al otro lado de la carretera, un salón de té de madera. Camiones, autocares y automóviles se detienen aquí y es un lugar muy bullicioso. Un hombre se ha hecho el amo de todo. No sé cómo lo ha conseguido, pero no me cabe duda, observándole mientras me tomo una taza de té con leche, que es el que manda.

Es un hombre vigoroso y bien parecido de mediana edad, con el cabello gris hierro muy corto y una poderosa cabeza. Su rostro resulta especialmente llamativo; posee la inteligencia y la aptitud de una estadista o un soldado, con unas arrugas profundamente marcadas y poniendo de manifiesto una gran fuerza y pasión e incluso diría talento.

Le faltan ambas piernas desde medio muslo para abajo y permanece sentado sobre los muñones en una pequeña carreta de madera, a unos seis centímetros del suelo. Tiene en las manos unas almohadillas de cuero para poder desplazarse sobre el suelo. Posee toda la energía y la convicción que hace falta para dirigir un país o mandar un ejército y las ha volcado totalmente en la tarea de convertirse en un mendigo tullido. Se desliza hacia arriba y hacia abajo por la superficie asfaltada con inmensa habilidad, haciendo sus peticiones a voz en grito, soltando carcajadas cuando le rechazan, golpeándose alegremente los muñones y desafiando el destino con todos sus gestos. No hay en él ni un asomo de patetismo o de compasión de sí mismo. Es una llamarada de vitalidad. Cuando extiende la mano ante mí y yo vacilo, suelta un gruñido de impaciencia, se ríe y se desliza hacia otra persona. No cabe duda de que soy yo quien ha perdido, no él.

No hay nadie capaz de constituir un desafío para su autoridad y es el mejor ejemplo que he visto hasta ahora de la capacidad del espíritu humano para imponerse sobre el destino. ¿Fue por tanto una pura coincidencia que al día siguiente viera a otro hombre que había conseguido lo mismo aunque de manera muy distinta?

Desde lejos, no es más que una mancha oscura en la acera frente al «Hotel Continental de Pondichery». Cuando veo que aquel bulto tiene una cabeza humana encima, mi primer impulso es el de pasar de largo a toda prisa, pero unos chiquillos me lo impiden y tengo que acercarme a regañadientes.

La cabeza se encuentra a unos cuarenta y cinco centímetros del suelo y no es tan hermosa como la del Churchill de Chingleput, pero, por lo menos, es una cabeza completa y se halla colocada sobre unos hombros. Un hombro está mejor desarrollado que el otro y de él surge un poderoso brazo que se eleva por encima de la cabeza para asir un bastón. Por debajo de los hombros y cubierto por la camisa, puedo ver el perfil de un tórax mal desarrollado que parece descansar directamente sobre el suelo. Todo lo demás que pueda haber lo oculta la camisa, pero no hay sitio para gran cosa. Parece totalmente improbable que esta persona pueda existir. Parece que le falta sitio para los órganos más fundamentales, sólo una cabeza, unos hombros y unos pulmones, colgando de una estaca como una parra. Pero tengo que interrumpir aquella insensible enumeración clínica de órganos porque él me dice:

—Buenas tardes.

Me agacho sobre la acera e iniciamos una conversación en inglés. Su inglés es limitado pero inteligible y habla suavemente, con paciencia. Tiene cuarenta años. Esto ya me parece increíble de por sí. Con su arrugado brazo, saca unos papeles de debajo de la camisa. Entre ellos hay una agenda. Tiene amigos en todas partes. Se escribe con personas de Europa y América. Durante unos meses vivió con unos alemanes en unas habitaciones que éstos tenían alquiladas hasta que expiró el plazo de sus visados. Hay también un intercambio de cartas con una empresa de sillas de ruedas de Calcuta y un plan para patrocinar la construcción de un aparato especial con el que pueda desplazarse.

Desde su ser casi inexistente en una acera de Pondichery, un campo de conciencia se extiende casi a todo el globo. Que yo sepa, no es un gran pintor, poeta o músico, aunque sería maravilloso que lo fuera, pero su hazaña es muy superior a todo eso. En contra de todas las probabilidades, se ha negado a desaparecer.

Estoy avanzando torpemente por entre una espesura de experiencias, todavía tembloroso a causa de mi vuelo a Europa. Al cabo de tres años en movimiento, no me resulta fácil arreglar los boquetes. Paso de la confianza a una sensación de gran pérdida, tratando de comprender el significado de lo que ha ocurrido. Mis primeros días en Madrás hubieran tenido que ser el comienzo de un último y maravilloso capítulo en la India, lleno de descubrimientos, significado y satisfacción espiritual. Eso es lo que hubiera escrito, pero he perdido la fuerza de conservar la ilusión y la realidad me ha hecho la zancadilla.

¿Me había alejado de veras de la realidad, tratando de conferir un significado a algo que no significaba nada? ¿Había sido simplemente una evasión que yo había intentado convertir en leyenda? Estaba tambaleándome sobre el filo de un cuchillo y me debatía entre la fe y la desesperación. ¿Había tenido aquel regreso a Europa la simple finalidad de mostrarme que no había ninguna finalidad? Llegué allí lleno de sabiduría, pero nada de lo que había visto o hecho o pensado parecía tener importancia. Pasaba por los bares, las oficinas, los restaurantes, los supermercados, asfixiado por el aburrimiento que ello me producía, pero sin nada útil que decirle a nadie. Tenía la impresión de que yo era el culpable del fracaso, de que si hubiera sabido comprender adecuadamente mi experiencia en África, América y Asia, hubiera podido aplicarla a las personas que se encontraban en dificultades con el coste de la vida, los problemas profesionales o el puro aburrimiento. Algunas de ellas me hacían incluso preguntas, pensando que yo lo sabría, pero mis respuestas no parecían ofrecer ilusión. Mi consejo siempre se reducía a lo mismo. No resuelvas el problema, déjalo.

La gente suponía siempre que yo le estaba aconsejando que se fuera a vivir a algún paraíso tropical. Y veía la desilusión que asomaba a sus ojos.

—Bueno, chico, la verdad, nos encantaría, pero, estando los niños en la escuela y dada la situación del mercado inmobiliario…

En Pondichery, me paso un día bebiendo té caliente y sudando para librarme de la fiebre. Después unos cuantos días en Auroville, una ciudad del futuro que existe en los sueños de un pequeño grupo de personas, europeas y estadounidenses en su mayoría, que viven en una vasta extensión arenosa cerca de la costa. ¿En qué otro lugar del mundo podría haber tanta claridad en medio de la confusión, tanto amor en medio de la hostilidad, tanta belleza en medio de la suciedad, tanta fe en contra de toda prueba? Los pioneros de Auroville se encuentran en guerra con el ashram del que dependen en Pondichery. Algunos de ellos sostienen puntos de vista muy dispares acerca de la manera en que debería llevarse a la práctica el sueño de su guía espiritual, la Madre Aurobindo. Hay algunos franceses que viven como si estuvieran pasando unas vacaciones de lujo en St. Tropez, australianos que se dedican a las labores del campo como unos aborígenes, vestidos con taparrabos y alimentándose con una dicta de mijo fermentado, un mexicano que cultiva un huerto siguiendo el modelo de una misión jesuita en la América Latina y otros que llevan unas vidas más o menos ortodoxas en otros rincones de este inmenso estado. Y, sin embargo, percibo una cohesión en toda esta diversidad, simbolizada por un enorme esqueleto pelado de hormigón armado, inconcluso y hambriento de mano de obra, construido manualmente según la escala de un moderno proyecto de construcción, que un día, Dios mediante, se convertirá en un resplandeciente globo de veinte metros de altura en el que se albergarán las aspiraciones de todos ellos. Entretanto, es una exigente carga prácticamente inútil sin la cual tengo el presentimiento de que todo se vendría abajo.

Ahora me encuentro más a mis anchas en los templos, menos agobiado, y en Thanjavur descubro un templo que eleva mi espíritu. Posee una forma perfecta, tan clásica como la plaza San Marcos de Venecia, y tendría que ser llamado el Salón de la India. Mi guía autoelegido se llama Ravi. Tiene catorce años y es muy listo. Afirma que ser guía es su afición y me hace una buena jugada no aceptando nada y manteniendo vivos de este modo mis recelos durante toda la tarde.

Más tarde, un estudiante de literatura llamado Gopal me apresa como un pez en una tranquila rebalsa de Thanjavur donde estoy comiendo curry. Arrojándome agua alrededor, consigue guiarme hasta su casa adonde acuden uno tras otro sus amigos para ver lo que ha traído.

Se halla sumergido en una liebre de emoción por haber pescado a un escritor y está decidido a creer que soy por lo menos Soljenitsyn, ya que no Shakespeare. Al ver que de mis labios no brota la esperada fuente de sabiduría, su decepción es patente.

—¿Y no le preocupa no haber logrado alcanzar renombre? —me pregunta en tono amenazador.

—¿Lo sabría usted si lo hubiera logrado? —replico, puesto que no sabe todavía cómo me llamo.

—Si fuera usted un periodista o escritor importante, yo lo sabría sin lugar a dudas porque siempre leo todo lo que cae en mis manos. ¿Qué me dice de Irlanda? ¿Son justos los británicos con los irlandeses católicos? ¿Qué me dice del secuestro israelí? ¿Y qué me dice de esta inflación?

Sentado en la estructura desnuda de una cama de hierro en una habitación parecida a una celda de prisión frente a mi inquisidor, me doy cuenta de que no tengo en la cabeza ni una sola opinión útil. No he leído ninguno de los libros que menciona, no sé nada acerca de los autores que él considera importantes. Me siento muy desanimado. No parece querer hablar de cosas, sino simplemente mencionar nombres y enumerar temas y títulos. Al final, contraataco con una breve conferencia acerca del empirismo. Es extremadamente endeble, pero la cólera de mi interlocutor se derrite con un simple hálito caliente. Ahora me quiere por padrino. Tengo que presentar su obra a los editores de Londres, criticarle y darle instrucciones, respaldar su carrera. Con gran dificultad, consigo desenredarme sin necesidad de mentirle.

No obstante, ¿cómo podría molestarme semejante oportunismo? En esta marea de humanidad en la que un título en ciencias económicas tal vez te sirva simplemente para trabajar en un autobús, no es suficiente abrir la puerta a la oportunidad. Hay que cazarla con lazo desde el mismo felpudo de la entrada.

Sigo hacia Teruchehirapalli, Dundigal, Madurai y Rameswaram. La humedad es tan grande que, cada vez que introduzco la mano en el bolsillo, se me adhiere el forro a la misma al sacarla. El suelo es árido y se convierte en arena. Las cabras mordisquean las pocas hierbas que encuentran. Bajo un cielo despejado, oigo el rumor de un aguacero y me vuelvo a mirar, pero son simplemente las pezuñas de unas cabras sobre el asfalto. Curioso. Me recuerda la vez en que había acampado junto a la carretera en Brasil y creí escuchar el rumor de unas ruedas de carro en medio del tráfico. Y, al volverme, vi que unos arbustos estaban ardiendo y que las llamas avanzaban hacia mí, a punto de consumirme.

La fiebre ha vuelto, ligera pero molesta, generalmente por la tarde. Me separa la mente del cuerpo y me desenfoca la visión del significado de las cosas. Espero que desaparezca por sí misma.

El transbordador que lleva a Ceylán discurre entre las localidades de Rameswaram y Talimannar. Hay una distancia de cuarenta kilómetros. Embarco a las diez de la mañana y desembarco pasada la medianoche. Es posible que sea el barco más lento del mundo. En la ruta que estoy siguiendo hacia el sur, veo constantemente a las mismas personas que ahora se encuentran también en el transbordador. Los cuatro discípulos de Haré Krishna se encuentran a mi izquierda y uno de ellos está haciendo sonar sus diminutos platillos cerca de mi oído. Veo también a un alocado y nervioso ganadero australiano. Estoy leyendo y tengo el casco en el asiento de al lado. Estoy leyendo porque me siento pegajoso y enfermo y estoy deseando distraerme con otra cosa, pero el australiano se muere de ganas de hablar.

—¿Está cansado de contestar a las mismas preguntas? —me pregunta.

—Sí —contesto con firmeza, sin levantar los ojos.

Se sienta en el banco que tengo delante y contempla fijamente el mar. Sé que está inquieto, al igual que yo. Al final, retiro el casco y se sienta a mi lado. Se esfuerza por no hablar, pero es un manojo de nervios y no puede evitarlo.

—¿Le gustaría que le hablara un poco del comunismo? —dice.

El rumor de los platillos en un oído y el del comunismo en el otro son demasiado. Eso es probablemente lo que me ha provocado el dolor de espalda, agitando un músculo de la parte inferior de mi columna que se vuelve loco una o dos veces al año, en los momentos más importantes. Montado en la moto, apenas lo percibo, pero, cuando desmonto, me duele terriblemente.

A las 8.30 tocamos un muelle en la oscuridad, pero, inexplicablemente, el barco zarpa de nuevo. A las diez, regresamos para volver a zarpar y regresamos por el otro lado.

Por esta travesía de cuarenta kilómetros en transbordador, tengo que seguir todos los trámites de una travesía oceánica: un conocimiento de embarque, gastos de carga, gastos portuarios y seis rupias para la conservación del muelle flotante, deteriorado por el peso de mi moto. El papeleo es voluminoso y exasperante y a mí no se me da muy bien. Debería considerarme afortunado si consigo verme libre a medianoche. Más tarde me entero de que las hordas de pasajeros indios no logran desembarcar hasta las cuatro de la madrugada.

Recorro la isla durante diez días, admirando su serenidad. Aquí no hay presiones; la gente no se apretuja de la misma manera. Es como una versión amortiguada de la India. He traído la lluvia. Llevaban dos años de sequía. Los grandes embalses, que ellos llaman «depósitos», estaban casi vacíos. Necesitan mucha agua y, en mi primer día de estancia, se inician los monzones. En el fondo de mi corazón, me alegro por ellos, pero eso complica mi vida porque me obliga a seguir moviéndome cuando preferiría estarme quieto. Conozco a muchas personas encantadoras, veo muchas cosas preciosas, pero todo sobre un telón de fondo de dolor y fiebre. Aunque el dolor de espalda mejora, la fiebre se agrava y, mientras fluctúa, yo capto dos imágenes distintas de los trópicos. Por la mañana, con perspicacia y con el cerebro limpio, lo veo todo bajo una luz brillante y atrayente. La jungla mojada huele bien y me llena de emoción; los pájaros de la jungla emiten unas notas de insoportable belleza en el aire; el mundo estalla en nuevas formas y colores y la gente se conforma sabiamente con lo que la Naturaleza le ofrece y no se inquieta por las carestías y la burocracia y su futuro político. Más tarde, a medida que se va acumulando el calor, y la humedad se intensifica, a medida que me voy cansando y la fiebre me trastorna los sentidos, veo la otra cara de los trópicos. Veo miseria y podredumbre, percibo el hedor de la corrupción en todas partes, noto la ciega fuerza de la jungla que pretende devorarme y las personas me parecen adustas y patéticas, hundiéndose cada vez más en unos putrefactos barrios.

En Puttalam, una ciudad tamil de la costa occidental, esta avinagrada visión de la vida toca fondo. Mientras paseo por la orilla de la laguna, todo lo que veo se me antoja lleno de degradación: un cachorro merodeando alrededor de un tenderete de pescado, tan comido por las lombrices que no es más que un esqueleto sobre unos palitos de cerillas; una playa que apesta a causa de la basura que contiene; unas cornejas buscando algo que comer. Una de las cornejas se ve que está débil y tiene unas plumas escuálidas. No puede alcanzar la comida y apoya por dos veces la pata en el lomo de otro pájaro, en gesto de súplica. Nunca hubiera creído que se me pudiera partir el corazón a causa de una corneja. El pájaro sano se aleja volando y la corneja se queda sola, avanzando a trompicones. Después veo entre toda aquella suciedad y objetos de plástico y neumáticos reventados, un perro acurrucado que está lamiendo algo. Me mira con dolientes ojos enrojecidos. Veo que es una perra con las ubres abultadas entre cuyas patas delanteras se encuentra el cuerpo de un cachorrillo muerto tendido boca arriba sobre la basura, rezumando sangre.

Todos estos ejemplos de dolor y muerte me deprimen profundamente. Todo me parece un terrible desastre. Los edificios son ruinas enmohecidas, el esfuerzo humano parece inútil, las gentes no son más que una sucesión de cuerpos de cabezas estúpidas, envueltos en sábanas y con los faldones de la camisa por fuera, esbozando unas sonrisas superficiales que o no significan nada o significan envidia y deseo de congraciarse. Sólo veo la estupidez, la ineptitud. Pensando en los primeros colonos europeos tan propensos a las dolencias febriles, me asombran las penalidades que debieron sufrir. Hay veces en que daría casi cualquier cosa por percibir el soplo de un viento frío.

Valoro estas consideraciones que, sin embargo, me están minando gravemente y, además, necesito librarme de la fiebre. En la fonda pruebo de nuevo a tomar dosis masivas de té caliente y sudo lo bastante para suponer que ya la he superado, pero, por el camino de Mannar, vuelve a asaltarme. El hombre de la posada de Mannar se acuerda de mí y me asigna la misma habitación que me ofreció al llegar. Me gustó el sitio y he llegado temprano para poder pasar un día allí antes de la salida del transbordador. Hay una vieja fortaleza portuguesa que quiero visitar y un puente en el que deseo probar suerte pescando.

Me voy directamente con la caña en la esperanza de que me dejen en paz, pero unos mirones mascadores de betel se congregan a mi alrededor. Entonces algo pica el anzuelo. Parece grande y es la primera vez que noto un peso considerable en el sedal. Una pastinaca. Fantástico. No me importa que sea comestible o no, quiero simplemente admirarla. Mi público me aconseja que tenga cuidado. Uno de los espectadores me muestra cómo quitar el aguijón, el cual, para mi asombro, no se encuentra en el extremo de la cola sino junto a la raíz, como una púa.

Llevo orgullosamente mi trofeo a la posada y el cocinero dice que me lo freirá, pero que «no es un pescado muy bueno». Al regresar al salón, veo entrar a dos hombres y me desanimo. Los había visto anteriormente en el puente y me habían molestado exageradamente con sus preguntas.

—¿Su tierra natal, por favor? ¿Tiene usted un título universitario? ¿Cuánto cuesta esta caña en su país? ¿Y esta chaqueta? ¿Y estos zapatos?, etc., etc.

Ahora tengo que sentarme a tomar el té con ellos. No hay escapatoria. Uno es un funcionario del gobierno y el otro es el oficial de Sanidad de Mannar. Tienen tan pocas cosas que decir y entienden tan pocas cosas de lo que yo puedo decirles que la conversación no es más que un bostezante ritual.

—¿Cuáles son las principales enfermedades aquí? —le pregunto al oficial de Sanidad.

—La malaria, la tuberculosis, el tifus…

—¿Cuáles son los síntomas del tifus?

—Una fiebre que va aumentando poco a poco durante varios días, dolores corporales, dolor de cabeza, náuseas…

Cuando, al final, se van, me digo que no puede ser tifus porque no siento náuseas. Una hora más tarde, vuelvo a sentirme indispuesto. La fiebre ha regresado también. Muy alarmado, le digo al encargado de la posada que tengo que ver a un médico. La lluvia está cayendo con gran intensidad, pero hay un automóvil aparcado fuera y el propietario dice que puede acompañarme al hospital.

Me recibe un joven médico con expresión muy divertida.

—¿Qué quiere? —me pregunta, riéndose—. ¿Quiere medicinas o que le ingresemos?

—Quiero saber lo que me ocurre —contesto muy serio, irritado ante su actitud.

¿Por qué no dejará de sonreír?

—Tiene usted fiebre —dice.

Es tan ridículo, que no tengo más remedio que sonreír también, aunque no me apetece.

—¿Por qué? —pregunto.

—El clima —dice él—. Tome Dispirín y se le irá.

—Es lo que llevo haciendo desde hace tres semanas.

Él sigue pensando que es un chiste muy gracioso y me dirige varias preguntas sin prestar atención a las respuestas.

—Tosa —me dice.

—¿Cómo?

—Que tosa.

Toso.

¿Lo ve? —dice—. Tiene usted tos.

Esto solo basta casi para curarme.

De vuelta en la posada, convencido por lo menos de que no tengo el tifus, saco por primera vez los antibióticos para seguir un tratamiento. La tetraciclina podría ir bien. Tomo la dosis y me voy nuevamente a pescar.

Aquella noche descarga una terrible tormenta con unos truenos parecidos a cañonazos. Hay charcos de agua en los suelos, el jardín es un lago y el barniz de todos los muebles está tan pegajoso como la melcocha. Entre las nueve y medianoche, rivalizo con la tormenta y sudo un lago. Empapo no sólo las sábanas, sino también el colchón y tengo que cambiar de cama. A la mañana siguiente, comprendo que la fiebre ha desaparecido.

Al principio, mientras me dirigía al norte desde Madurai, pensé que me estaba convirtiendo en un dios. La fiebre había desaparecido. Me sentía algo más que simplemente sano, estallaba de vida y de gozo, flotaba tal como suele ocurrir cuando uno se ha librado de una pesada carga. Sin agotamiento ni molestias capaces de embotarme los sentidos, sin el efecto deformante de la fiebre, me sentía en el paraíso.

Ante todo, estaban los árboles. El neem, el peepul, el tamarindo y otros muchos, se levantaban en majestuosos intervalos al borde de las carreteras y de los campos como gigantescos testigos de otra época. Con su presencia lo transforman todo, configurando el paisaje, confiriéndole profundidad, variedad y frescor, creando unas cuevas de verdosa luz bajo el sol y arrojando unos charcos de moteada sombra en los que las personas y los animales pueden sentirse tranquilos.

El pelaje color crema del buey parece hecho para reflejar esta parpadeante luz. Bajo la sombra de los árboles, pasaron dos pálidos bueyes enganchados a su ruidoso carro. Los bueyes movían la cabeza, exhibiendo sus altos cuernos en forma de creciente, pintados con franjas rojas y azules y rematados con reluciente latón. El flojo pellejo aterciopelado de debajo de sus gargantas se ondulaba bajo el sol y la imagen se me quedó grabada en la memoria de por vida. ¿Sólo en mi memoria? Tan intensa era la imagen, lo es todavía, que no podía creer que estuviera destinada sólo a mí. La sentí ardiendo en una conciencia mucho más vasta que la mía.

Pequeños grupos de mujeres avanzaban por las carreteras, llevando enormes, pero aparentemente ingrávidas cargas de forraje, productos del campo, cachorros o enseres domésticos. La brisa agitaba los dobladillos de sus saris según la clásica forma de las ninfas y las diosas. Envueltas en aquellos finos tejidos verde lima y rojo rosa, sus cuerpos resultaban tan flexibles y llenos de donaire que a veces constituía una sorpresa ver de cerca las profundas arrugas y el cabello canoso propios de la edad.

Desde la carretera, veía campos de cereales y arrozales. Las mujeres trabajaban en hileras, avanzando entre el barro, agachándose y volviéndose a incorporar con soltura mientras sus prendas de vistosos colores destacaban sobre el verde trasfondo de las plantas de arroz. Los hombres trabajaban casi desnudos, con sólo un triángulo de tela entre sus largos y vigorosos muslos, morenos y relucientes. Una yunta de bueyes guiada por un solo hombre avanzaba por un arrozal, moviéndose a una tremenda velocidad. Por todas partes, la gente se movía rápidamente y con seguridad. Las personas y la tierra se pertenecían mutuamente y se habían configurado recíprocamente. La armonía era tan completa que parecía prometer una absoluta tranquilidad. Mientras circulaba por la carretera, tuve la sensación de que también me alcanzaba a mí, como si me hubiera bastado con detenerme y dejarme tragar, igual que una piedra arrojada a un lago.

Me constaba que no era probable que aquellos indios compartieran mi visión. ¿Cómo hubieran podido hacerlo, estando inmersos en ello? Cuando detenía la moto y me demoraba al borde de la carretera, la imagen se desvanecía también bajo el resplandor inmisericorde de la sedicente realidad. Hubiera tenido que andar desnudo, pasar hambre, vivir con los mosquitos y parásitos entre el chapaleo del arrozal y despojarme de buena parte de lo que yo gustaba de llamar mi personalidad. Precisamente aquella parle de mi persona que podía contemplar aquella vida me impediría vivirla. ¿Acaso ello la convertía en una ilusión?

A lo largo de lodo el viaje, atravesando tantos paisajes, pasando por tantas vidas, forjando impresiones, conservándolas y desarrollándolas, ¿me había limitado a revolearme en las ilusiones? Me parecía extraordinario que, recorriendo el sur de la India, observando esta vida a mi alrededor, pudiera al mismo tiempo evocar gráficamente las imágenes de los africanos trabajando con la pita y la caña de azúcar, de los americanos trabajando entre el maíz, el ganado, los plátanos y las palmeras de aceite, de los thailandeses y malayos trabajando con el arroz, el sagú y las piñas. Podía crear imágenes vivientes de personas y lugares tan alejados de estos indios como en otros tiempos lo habían estado de mí. Si mi cabeza se hubiera podido conectar con una imprenta en color, hubiera podido producir una avalancha de postales en color de las cuatro esquinas de la Tierra.

El simple hecho de llevar tantas cosas en la conciencia simultáneamente se me antojaba un milagro, como si estuviera contemplando la Tierra desde algún punto remoto, el monte Olimpo tal vez o un lejano planeta. Circulando en moto a cuarenta y cinco kilómetros por hora por la carretera de Dundigal, entre personas profundamente entregadas a labores manuales, tan cerca de la tierra y tan cerca las unas de las otras y tan distintas a mí, podía imaginarme en el papel de un ser mítico, de un dios disfrazado que quizá pasara por sus vidas sólo una vez.

Los recuerdos de Madrás, de la ceniza y de la miel, de dioses y templos, perduraban intensamente en mi memoria. En la India está claro que la vida tiene algo más que aquello que los sentidos pueden captar. Estaba pensando en mi proyecto de ir a ver a Sai Baba, el santo varón, preguntándome cómo se produciría el encuentro.

—No hay por qué preocuparse —me dijo un devoto—. Él lo sabrá. Vaya usted allí. Él lo sabe todo. Si quiere verle, ocurrirá.

Al parecer, tenía su cuartel general en un edificio llamado Whitelands, cerca de Bangalores. En determinados momentos del día, se presentaba ante sus seguidores. Yo acudiría allí, pero no intentaría establecer contacto con él. Había oído hablar y había leído acerca de sus milagros, pero sabía que estas cosas, en determinadas circunstancias, podían «arreglarse». Me parecía muy importante no acudir allí esperando acontecimientos mágicos.

Si él lo «sabe», que me llame. Eso ya será para mí un milagro suficiente.

Sonreí ante la idea de que pudiera ocurrir.

Imagina que sepa que ahora me estoy dirigiendo hacia él, todavía a varios días de distancia pero acercándome cada vez más, hasta que, al final, llego a su residencia de «Whitelands» y Sai Baba cae de rodillas junto a la moto y dice: «Dios mío. Al fin has llegado».

De esta manera había concebido yo inicialmente la idea de ser un dios. Como una broma. Al fin y al cabo, había ya tantos dioses en la India, de tan extrañas y variadas guisas, que no había por qué no haber un dios en moto.

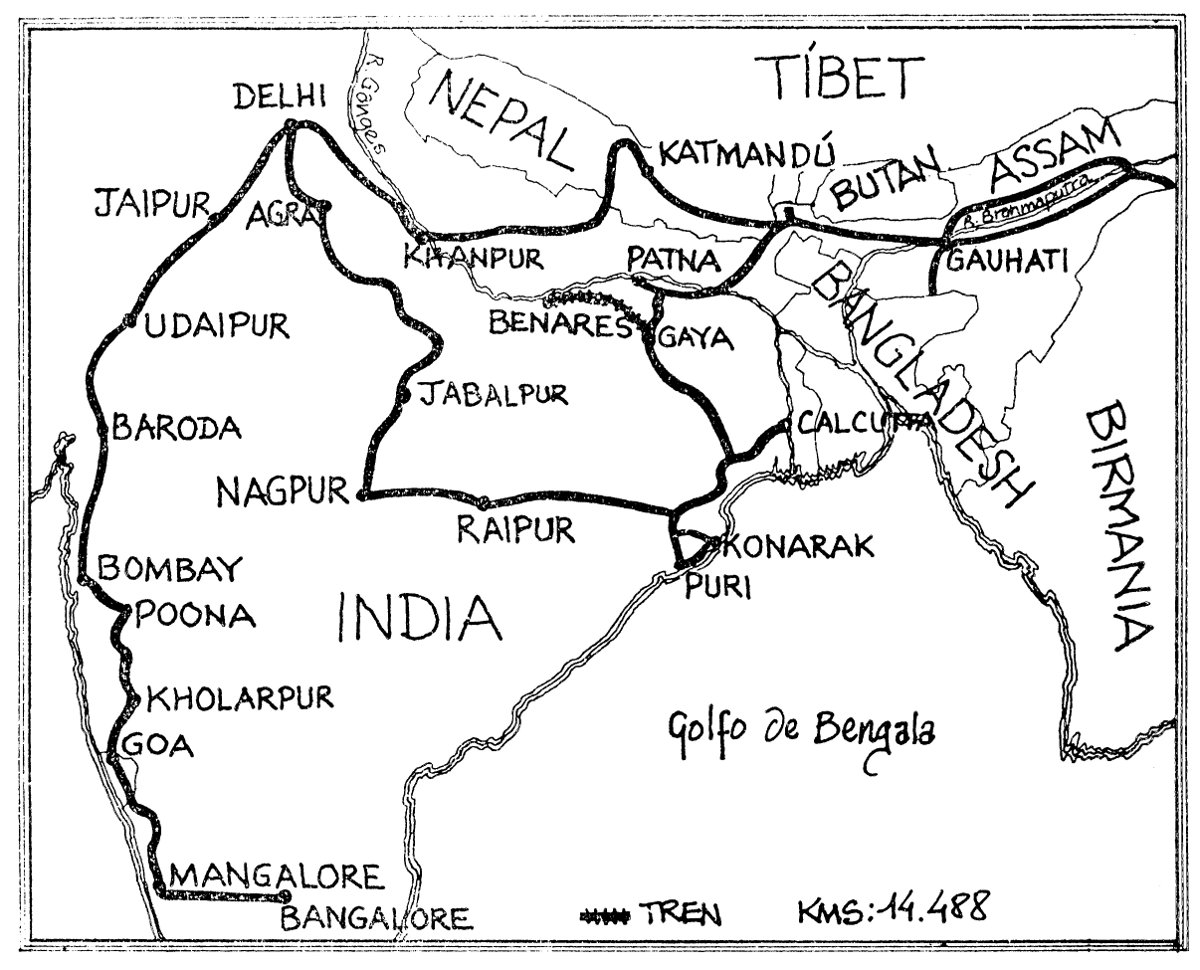

Las colinas del sur constituyeron para mí una gran sorpresa, elevándose a casi tres mil metros de altura y demoliendo toda la noción que yo tenía de la India en el sentido de que, al sur del Himalaya, era un caluroso llano triangular. Subí a Koidakanal, la colina más sureña en la que unas hogueras arden de noche igual que en las Tierras Altas Blancas de Kenia, y después pasé por las colinas de Cardamon para dirigirme a Cochin y gozar del esplendor de la costa occidental y de la verde pulcritud de Kerala. Después subí a Ootacamund, llamado por los británicos «Ooty».

A los pies de esta última montaña, había bosques de palmas de areca, improbablemente graciosas y esbeltas a pesar de su gran altura. Me parecía imposible que pudieran soportar el peso de los hombres que se encaramaban por sus troncos para arrancar la cosecha de betel de debajo de sus frondosas copas, saltando de una a otra como simios. También había monos gris plateados con unas largas extremidades peludas. A medio subir la montaña, me detuve para contemplarlos, recordando todas las otras veces en que los había observado en África, América, Malasia y, más recientemente, en la posada de Mannar donde me había pasado horas jugando con uno de ellos.

Parecían tan próximos a la inteligencia que daba la impresión de que lucran a adquirir de un momento a otro la conciencia en un estallido repentino. Su curiosidad es extraordinaria. Hacen experimentos con toda clase de objetos desconocidos, una moneda, un sombrero, un trozo de papel, tal como hace un niño pequeño, tirando de ellos, frotándolos, metiéndoselos en las orejas, golpeándolos contra otras cosas. Pero nada resulta de todo ello. ¡Estar tan cerca y no poder romper el velo!

Me contemplé a mí mismo bajo esta misma prospectiva, como un mono a quien se le hubiera entregado mi vida para que jugara con ella, la estimulara, tratara de conferirle diversas formas, soltándola y volviéndola a recoger, sospechando siempre que debía servir para algo y debía tener algún significado, tentado y recepcionado por ella, pero siempre incapaz de encontrarle un sentido.

«Si fuera un dios, así es como me vería», pensé. A veces, me sentía muy próximo a esta comprensión, como si pudiera elevarme por encima de mí mismo y comprender, al final, en qué consistía lodo aquello. Los sentimientos que habían empezado a configurarse en Sudán, en el Karoo, en el Zoe G y en otros momentos parecían estar fructificando en la India. Una fuerza latente de percepción se estaba agitando en mi interior.

Me sorprendía la confianza de que hacía gala con los desconocidos. A menudo podía entablar conversación con ellos inmediatamente, como si nos conociéramos de toda la vida. Me había pasado mucho tiempo, adiestrándome a no querer nada de los demás; a aceptar lo que se me ofreciera, pero procurando no esperar nada. Estaba muy lejos de ser un experto, pero los comienzos habían sido altamente satisfactorios. Notaba que la gente apreciaba mi presencia y que incluso se sentía fortalecida por ella, sensación que a su vez me fortalecía a mí. Eran los comienzos de una adquisición de fuerza que yo estaba decidido a consolidar.

El viaje proseguía igual que siempre con esta mezcla de acción y reflexión. Comía, dormía, soltaba maldiciones, sonreía, circulaba, me detenía para reponer gasolina, discutía, regateaba, escribía y tomaba fotografías. Hice amistad con algunos alemanes, algunos ingleses y algunos indios. Adquirí conocimientos sobre las setas, las patatas, los repollos, los nematodos dorados, los campesinos indios y los elefantes.

El hilo que conectaba entre sí todos estos acontecimientos fortuitos era el Viaje. Éste poseía para mí un significado y una existencia aparte, era la urdimbre sobre la que se aplicaban las experiencias de cada día que pasaba. Durante tres años había estado tejiendo el mismo tapiz. Aún podía recordar dónde estaba, dónde había dormido y qué había hecho en cada uno de los días que habían transcurrido desde que se había iniciado el Viaje. Mi vida de estos tres años poseía una intensidad y una luminosidad que a veces me asustaba. Me preguntaba si no sería superior a mis fuerzas conservar simultáneamente tantas experiencias en mi conciencia y abrigaba el serio temor de que el tejido del tapiz empezara a pudrirse antes de que yo lo hubiera terminado. Pensaba que en tal caso sería culpable de algún crimen contra la naturaleza por el que tendría que pagar un terrible precio. ¿Sería tal vez indecoroso que un simple ser humano tratara de comprender el mundo de esta manera? Porque ésta era mi intención. El círculo que estaba describiendo alrededor de la Tierra tal vez fuera caprichoso, pero no se podía negar que era un verdadero círculo. Los extremos se tocarían y yo abarcaría toda la Tierra. Habría dejado mi huella por toda la superficie del globo y, al final, éste me pertenecería, tal como nunca podría pertenecer a otra persona. Temblé un poco al pensar en los destinos que tal vez estuviera tentando.

Las personas que veían mi viaje como una prueba física o un acto de valentía, algo así como la hazaña de un navegante solitario, no entendían la cuestión. La valentía y la resistencia física no eran para mí más que unos accesorios útiles, como, por ejemplo, la facilidad para los idiomas o la inmunidad a la hepatitis. El objetivo era la comprensión y la única manera de comprender el mundo consistía en hacerme vulnerable al mismo de tal manera que éste me pudiera cambiar. El reto consistía en abrirme a todo y a cualquier persona que me saliera al encuentro. El premio era el cambio y un desarrollo lo suficientemente amplio para sentirme una sola cosa con el mundo. El peligro era la muerte por desenmascaramiento.

En la India estaba recorriendo la última y más significativa etapa y, en el transcurso de las largas horas de solitario recorrido por las carreteras, mi mente iba de un lado para otro, rebuscando en el pasado nuevas conexiones y significados, sintetizando, analizando, fantaseando, refinando y revisando mis ideas y observaciones. El dibujo del tapiz se me seguía escapando todavía, aunque podía vislumbrarlo débilmente en el borde de mi conciencia. «¿Qué debo hacer para verlo con claridad? ¿Debo, como Icaro, aplicarme unas alas de cera y volar hacia el Sol?». Cualquier cosa que fuera, estaba dispuesto a probarla porque, al final, tenía que reconocer que andaba en busca de la inmortalidad.

El instrumento vital del cambio es el desapego y el solo hecho de viajar constituía una inmensa ventaja. En los momentos de cambio, coexisten simultáneamente en una persona dos aspectos; como una oruga que se convierte en mariposa, tiene uno la imagen de lo que era y la imagen de lo que está a punto de ser, pero aquellos que le conocen bien sólo pueden verle tal como era. Se muestran reacios a reconocer el cambio. Por medio de sus acciones, tratan de reconducirle a sus antiguas actitudes.

Sería inútil tratar de convertirme en un dios entre mis amigos y conocidos, tan inútil como que un hombre pretendiera convertirse en héroe ante su criado. Resultaba estremecedor comprobar que las cualidades sentimentales que más se aprecian entre las personas, como, por ejemplo, la lealtad, la constancia y el afecto, son las que con más probabilidad impiden el cambio. Es evidente que están destinadas a compensarle a uno de la mortalidad. Los antiguos dioses no se andaban con tonterías.

Cronos, el rey de los antiguos dioses griegos, inició su carrera, amputándole a su padre el miembro viril con una hoz y arrojándolo al océano. Después devoró a sus propios hijos para evitar que le desbancaran. Zeus, el hijo que consiguió escapar, encadenó a su padre y le envió al exilio, vigilado por unos monstruos. Hay interminables historias de traiciones, sangrientas venganzas y temibles descuartizamientos. Zeus, que se convirtió en Júpiter en la época romana, adoptó engañosos disfraces y cometió violaciones bajo la apariencia de un cuclillo, un cisne y un toro, y reinó en el Olimpo más por medio de la astucia que de la virtud.

Los dioses indios no parecían muy distintos en su comportamiento, pero, leyendo el Mahabharata, observé que en la mitología india mantenían con la humanidad lazos más estrechos que los dioses griegos. Se aliaban con distintos bandos en guerra y daban consejos. El ejemplo más famoso era el del señor Krishna, que se había convertido en el auriga del guerrero Arjuna, le había guiado a la batalla y le había animado con unas palabras que se conocen como el Bhagavad Gita.

Arjuna, como es lógico, luchaba por el bien contra el mal, pero muchos hombres buenos se habían comprometido y estaban del lado que no debían. A Arjuna le entristecía tener que matar a sus propios parientes, y se había desalentado pensando que sería una equivocación hacerlo. Lo que Krishna le dijo fue que su principal deber era el de ser fiel a lo que era, es decir, un guerrero, sin permitir que los apegos sentimentales a su familia le impidieran actuar. En este consejo hay una brutalidad elemental que se me antojaba tan emocionante como cruel. Cuando lo leí, todos los versos dieron en lo vivo y rememoré gráficamente los episodios del viaje, recordando mis propios temores y confusiones.

Calor, frío, dolor, placer…

todo eso brota del contacto sexual, Arjuna.

Empiezan y terminan.

Existen de momento,

tienes que aprender a soportarlos.

El hombre a quien éstos no pueden distraer, el hombre que se mantiene firme en el dolor y el placer es el hombre que alcanza la serenidad.

Lo falso nunca es, lo Verdadero nunca no es.

Los conocedores de la Verdad lo saben.

Y el Ser que penetra todas las cosas es imperecedero. Nada corrompe este ser imperecedero.

Venturosos son los soldados que combaten en una guerra justa;

eso será para ellos una fácil entrada en el cielo.

Equipara el dolor con el placer, el beneficio con la pérdida.

la victoria con la derrota.

Y lucha.

De este modo no habrá culpa.

En eso no habrá desperdicio de trabajo a medio hacer, no habrá resultados incoherentes.

Una sola pizca de esto elimina un mundo de temor.

En eso no hay más que coherencia sincera; mientras que los esfuerzos de las gentes confusas tienen múltiples ramas y están llenos de contradicción.

Tu deber es trabajar, no cosechar los frutos del trabajo…

Querer cosas engendra apego, del apego nace la codicia, y la codicia engendra cólera.

La cólera conduce a la confusión y la confusión mata el poder de la memoria.

Con la destrucción de la memoria, la opción es imponible

y, cuando falta la opción moral, el hombre está condenado.

La mente es el mono de los sentidos descarriados; Éstos destruyen el discernimiento como una tormenta dispersa las embarcaciones en un lago.

El concepto del Ser parecía guardar relación con la percepción que yo había tenido en Sudáfrica en el sentido de estar hecho de la misma sustancia del universo que todo lo penetra y que es imperecedera. La verdad estaba en la sustancia misma, revelada en el orden natural de las cosas. Basta fundirse con el mundo para conocer la Verdad y hallar el propio Ser.

Hay formas y configuraciones que surgen de este orden natural. Los árboles, las grutas y la arquitectura animal conducen naturalmente a las techumbres de bardas, las casas de piedra y las paredes de barro. Si lo supieras, no decidirías instalar un tejado de hierro acanalado. Y tampoco se te ocurriría arrojar una bolsa de plástico a un río, no por lo que te hayan podido decir acerca de la contaminación, sino porque la idea de una bolsa de plástico en un río resulta ofensiva en sí misma. Sin este sentido de lo que resulta naturalmente adecuado, puedes estar limpiando el mundo con una mano y esparciendo veneno con la otra.

Me sorprendió descubrir que este sentido de lo que es correcto no surge naturalmente en las personas, aunque vivan en el corazón de la Naturaleza. En mi pueblo de Francia, las mismas personas que pescaban en los ríos arrojaban a éstos toda clase de desperdicios y aguas de albañal, aunque se les ofrecieran otras alternativas más adecuadas. En Nepal, donde ni un solo motor o línea de tendido eléctrico perturbaba la medieval rusticidad de los valles del Himalaya, la gente defeca en los ríos con dogmática persistencia, procurando que todas las aldeas queden contaminadas con los productos de desecho de la gente de aguas arriba.

Está claro que la Verdad no se manifiesta por sí sola a los seres humanos. Tiene que ser descubierta mediante un esfuerzo de conciencia. O lo más probable es que sólo exista en la conciencia humana. Sin un reconocimiento por parte del hombre, no existe la Verdad, no existe Dios.

Y, sin embargo, no es la conciencia lo que gobierna el mundo, y tampoco la ideología, el principio religioso o el temperamento nacional. Es la costumbre la que manda. Los árabes tienen la costumbre de mostrar sus emociones y de ocultar a sus mujeres. Los australianos muestran a sus mujeres y ocultan sus emociones. En Sudán es costumbre ser honrado. En Thailandia, la falta de honradez es prácticamente una costumbre, pero también lo es el hecho de ofrecer regalos a los desconocidos.

Todas las posibles variaciones de la desnudez o la mojigatería son costumbre en algún lugar, al igual que los hábitos alimenticios, las prácticas higiénicas, el hecho de escupir o de no escupir; y casi todas estas costumbres se han vuelto enteramente arbitrarias y se mantienen indefinidamente. Es costumbre, por encima de todo, sospechar y despreciar a las gentes del valle, estado o país vecino, sobre todo en caso de que el color de su piel o su religión sean distintos. Y hay lugares en los que es costumbre estar en guerra, como el Kurdistán o Vietnam.

Hablando de las costumbres más perversas y de los hombres que hubieran tenido que actuar de otro modo, San Francisco Javier dijo hace mucho tiempo: «La costumbre sustituye para ellos a la ley, y se convencen de que lo que ven hacer delante de ellos todos los días puede hacerse sin pecado. Porque las costumbres malas en sí mismas parecen adquirir para estos hombres autoridad y prescripción por el hecho de ser practicadas comúnmente».

La costumbre es la enemiga de la conciencia tanto en los individuos como en las sociedades. Regula los temores y los anhelos de la vida cotidiana. Yo quería librarme de éstos. Quería utilizar este viaje para ver todas las cosas con claridad ya que nunca volvería a pasar por el mismo camino. Quería librarme de los condicionamientos del hábito y la costumbre. Ser esclavo de la costumbre, en cualquier nivel, es tanto como ser un mono, «un mono del capricho de los sentidos». Elevarse por encima de ella ya es algo así como convertirse en dios.

Con estos sublimes pensamientos en la mente, circulaba por estrechas carreteras campestres entre árboles, sumido en un estado que lindaba con el éxtasis y hubo un momento en que estuve efectivamente dispuesto a tomarme en serio la posibilidad de acceder a una situación cuasi divina. En aquel preciso momento, que sólo pude reconocer retrospectivamente, doblé una esquina y me tropecé con un saddhu, un santo varón con la frente pintada con los colores de su profesión, dirigiéndose con sus bártulos al siguiente santuario. Me miró como si me esperara y en su rostro se dibujó una expresión de absoluta repugnancia. Después escupió vigorosamente en mi camino al pasar yo por su lado.

El comentario no hubiera podido ser más apropiado. Estableció con mis pensamientos la misma conexión eléctrica que tanto me había emocionado a propósito de los peces voladores a bordo del Zoe G.

«Desde luego —me dije—, no hubieras podido pedir una demostración más convincente», y comprendí la indirecta.

Aun así, fui a ver a Sai Baba en Whitelands. Había un recinto cercado por muros y del tamaño de un campo de fútbol, en cuyo centro había un cobertizo contra la lluvia que podía albergar a muchas personas. Al parecer, el santo varón vivía en una lujosa villa que se levantaba a un extremo del jardín, accesible a través de un ancho tramo de peldaños de piedra. Alrededor de las inmediaciones de la villa había varios jóvenes sutilmente imperturbables, como los que se ven trabajando por cuenta de los candidatos progresistas en las convenciones estadounidenses. Se estaba construyendo, además, un nuevo edificio, hecho a mano según la tradición asiática, con todo el trabajo casi exclusivamente a cargo de las mujeres. Cuando se ha visto a las mujeres trabajando en las minas de carbón vestidas con sari, nada en el campo de la actividad laboral humana parece improbable.

Me senté en el suelo entre una multitud mixta de indios y europeos y unos de los colaboradores del gurú me pidió que me quitara los zapatos. Más tarde, Sai Baba bajó los peldaños e inspeccionó las operaciones de construcción del edificio. Después vino a echarnos un vistazo a los demás. Su aspecto era muy parecido al que ofrecía en las fotografías, enfundado en una túnica color carmesí larga hasta los tobillos y con su poderosa cabeza de encrespado cabello oscuro, pero se le veía inquieto y preocupado. Una fina raya roja de jugo de betel le manchaba los labios. No hubo milagros y él ni siquiera sonrió. Nos miró tal como un preocupado campesino hubiera examinado sus cosechas en busca de la posible existencia de alguna plaga y después se marchó. No tuve la impresión de que fuera Dios y parece ser que yo también le decepcioné a él.

Mientras subía por la costa desde Mangalore, me detuve en Karwar, una pobre aldea de pescadores situada en el estuario del río Kalinadi. Me apetecía beber una cerveza, pero las bebidas alcohólicas estaban prohibidas en la localidad y sólo las servían en una ruinosa fonda de las afueras, que más tarde recordé sobre todo por un inestimable fragmento de conversación. El camarero me sirvió un plato de pescado y preguntó:

—¿Su lugar natal? ¿De dónde?

—Londres.

—Ah, del mismo Londres. ¿Y va adónde?

—Voy a Goa.

—Ah, va a Goa. Bonito sitio. Yo soy de Goa.

Goa es tan bonito como todo el mundo dice, pero a mí me pareció interesante por lo que aprendí acerca de los cerdos. Es una excelente costumbre en las aldeas de la India salir por la mañana al campo que se haya elegido especialmente y dejar la mierda cotidiana allí donde es más necesaria para fertilizar el suelo. En Goa se sigue también esta costumbre, pero se plantea allí un problema especial porque los goanos, a diferencia de la mayor parte de los indios, son carnívoros y crían cerdos. Y los cerdos, tal como uno puede o no saber, comen mierda. Y los cerdos de Goa son unos cerdos que están muy hambrientos, motivo por el cual más de una persona desprevenida ha sido levantada en el aire por la embestida de un puerco antes de haber cumplido su misión.

Esta clase de información, que casi todo el mundo está tristemente condicionado a considerar repugnante, constituye un elemento básico en la vida de un viajero, de la misma manera que su lema fundamental constituye un elemento básico de la vida. Los extraordinarios tabúes que hemos creado a propósito de la defecación conducen a unos prejuicios mucho más repugnantes entre las personas, y también a problemas sanitarios bastante serios. El hecho de librarme de esta ilógica repugnancia me pareció una liberación muy importante, equiparable a la de la libertad sexual.

No me di cuenta de lo avanzado que era hasta que leí un relato en una revista ilustrada india, dirigida por Kushwant Singh. Había allí una pequeña noticia bajo el encabezamiento de Apéndice, a propósito de una célebre soprano de ópera india que acababa de fallecer. Su debut ante el público de Londres, hacía muchos años, había constituido un fracaso bastante desdichado. No había conseguido infundir convicción a su canto. Al preguntarle alguien más tarde qué había fallado, contestó que, mientras contemplaba a su distinguido público del Wigmore Hall, no había podido quitarse de la cabeza que toda aquella gente se ensuciaba el trasero con trozos de papel seco.

El comentario no sólo se me antojó divertido, sino que además, pude simpatizar por entero con aquel punto de vista. Cualquiera que esté acostumbrado, como los indios, a utilizar el agua puede comprender que el método occidental resulta bárbaramente ineficaz, aparte el hecho de que, en el transcurso de un largo viaje a través de países pobres, resulta incómodo y repulsivo. A menudo me avergonzaba la suciedad que la civilizada élite del mundo occidental dejaba a su espalda en su recorrido por la América del Sur y Asia, agravada tanto más por el hecho de verse obligada a pasar una buena parte de su tiempo corriendo a buscar un lavabo.

Yo tuve la suerte de que apenas se me plantearan problemas a este respecto. Sólo una vez estallé en la India y ello constituyó un caso muy claro de intoxicación alimenticia en un restaurante de Bihar. Tuve que detenerme en varios campos mientras me dirigía a Calcuta, y compuse un poema mientras contemplaba el paisaje.

La comida es grotesca en Bihar,

No te alejes demasiado después de comer en Bihar,

No vayas siquiera al cercano bazar,

Porque nadie puede correr tanto como la comida de Bihar.

Pasé por Bombay y me dirigí al norte hasta Jaipur y Delhi, girando allí al este hacia Kanpur y Gorakhpur, donde una carretera discurre por las estribaciones del Himalaya hasta Pokhara en Nepal.

Afortunadamente, no tuve que malgastar aliento o energía con las cosas que tan a menudo preocupan y molestan a los que visitan la India. Estaba acostumbrado a la pobreza, a los distintos hábitos higiénicos, a los visibles efectos de la enfermedad y la desnutrición. Sabía cómo formular la pregunta de tal manera que la otra persona supiera la clase de respuesta que yo esperaba. No suponía que una cosa fuera posible por el simple hecho de que a mí me pareciera fácil. Dejé de buscar la verdad objetiva y la eficiencia y aprendí a apreciar otras cosas en su lugar. Y la comida me encantaba.

Me saturé de las actitudes indias, pero siempre había nuevas sorpresas. En Bombay vi una película estadounidense recién estrenada, llena de violencia y tiroteos. En Europa no hubiera hecho caso, pero allí me hizo estremecer y me llenó de horror. No obstante, lo que más escalofríos provocó entre el público fue una alegre escena en la que el héroe vaquero marcaba el ganado con un hierro candente.

Vi a unas mujeres construyendo manualmente una carretera, desplazándose en gran número como bestias de carga con cestos de granito desmenuzado en la cabeza, bajo la indiferente mirada de un supervisor varón. Parecía inhumano, pero, por lo menos, tenían un trabajo.

Veía toda clase de cargas. Me tropezaba con toda clase de procesiones. Toda clase de animales tiraban de toda clase de carros y toda clase de vehículos circulaban por mi lado o yacían en ruinas al borde de la carretera.

En Ahmedabad, dos mujeres me salieron al encuentro como una yunta de bueyes, tirando de un carro muy cargado. Ambas vestían los mismos saris y corpiños rojos y amarillos. Sus cabezas y rostros estaban totalmente envueltos en muselina color azafrán. Se movían con extraordinario vigor y constituían un espectáculo inolvidable. Resultaba imposible creer, por su gran vitalidad, que estuvieran sufriendo.