Bruno tomó el autocar el 17 de marzo y yo reanudé mi viaje aquel mismo día, primero a Bogotá y después a Medellín y al puerto caribeño de Cartagena, subiendo y bajando por cientos de kilómetros de valles y montes, todos ellos hechiceramente hermosos.

Pude conseguir plaza en un barco de carga y zarpé rumbo a la isla de San Andrés, conocida por los piratas ingleses con el nombre de St. Andrews. Desde allí, por primera y última vez, utilicé el transporte aéreo. La Honduras Airlines colocó mi moto en la plataforma de vuelo de un «Lockheed Electra», justo detrás del piloto, y me trasladó a Panamá, mirando al canal. Y Panamá, me dije yo, estaba a un simple salto de los Estados Unidos. Fue un estúpido error engañarme a mí mismo de esta manera, pura pereza y meras ilusiones.

El atractivo y el resto de América del Sur había apartado mi interés de toda la cadena de «repúblicas bananeras» que la unían a América del Norte, y no había prestado demasiada atención a su geografía.

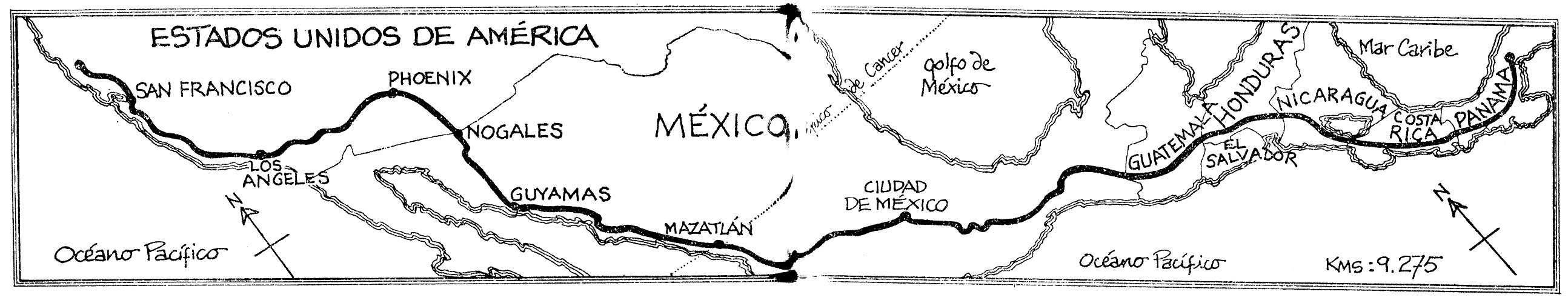

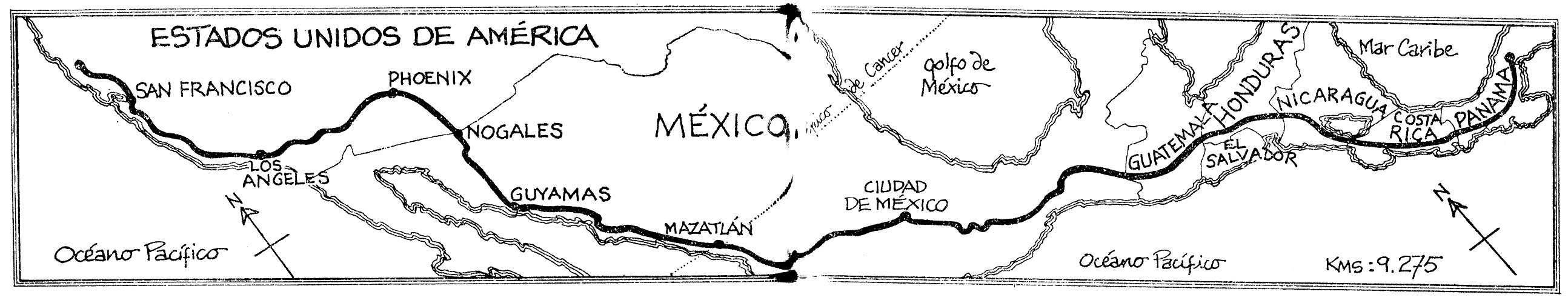

En Panamá tuve que enfrentarme con el hecho de que había por lo menos seis países distintos que cruzar y ocho mil kilómetros que recorrer antes de poder llegar a California. Me entristeció comprobar que lo que hubiera tenido que ser una emocionante perspectiva me dejaba más bien desalentado.

Los dieciséis mil kilómetros que había recorrido desde Fortaleza habían sido duros, pero me había encantado el esfuerzo físico de viajar y no era eso lo que me agotaba. Había observado que lo que más difícil me resultaba era la paliza diaria del contacto con la personalidad latinoamericana. No hubiera tenido que sorprenderme. ¿En qué otro lugar del mundo se encuentra el varón tan inseguro, debatiéndose entre las culturas latina e india y con sangre de ambas en sus venas?

Cuando uno viaja, se encuentra una y otra vez con esta pregunta tácita: «¿De qué manera amenaza este hombre mi virilidad?».

Cada día, de alguna pequeña manera, había tenido que apaciguar temores, acallar sospechas y demostrar que no había venido para tomarle el pelo a nadie. Cosa tanto más difícil cuando a las personas que no disponen de la información que necesitas o no pueden proporcionarte lo que quieres se les recuerda sus propias limitaciones y la escasez material crónica en la que viven.

Naturalmente, cuando las personas viven en un sitio y se acostumbran unas a otras suelen llevarse bien por regla general, tal como ocurre en cualquier otro lugar del mundo. En ningún sitio hubiera podido encontrar amigos más cordiales y generosos que aquellos que me acogieron en Río, Curitiba, Bariloche, Santiago, La Plata, Medellín y Cartagena. Una vez se establece contacto y la intención está clara, no se registra escasez de confianza y cordialidad.

Y después cabe citar a las personas excepcionales que convierten todas las generalizaciones en una estupidez. Al borde de la carretera en el suroeste de Argentina, estaba tratando de arreglar un pinchazo en un caluroso y seco día cuando un hombre se detuvo y se me acercó con el exclusivo propósito de darme ánimos. Pude ver por su manera de vestir y por su automóvil que era un hombre de medios limitados, pese a lo cual, se metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de varios pesos de alta denominación.

—Si le falta dinero —dijo—, tome, por favor, lo que necesite.

No necesitaba nada, pero me emocionó aquella generosidad tan espontánea y aquel solo gesto me ayudó más adelante a tragarme una docena de desaires. Por desgracia, había muy pocas personas como él, capaces de absorber todo el castigo y, cuando llegué a Panamá, estaba experimentando el efecto de toda la tensión acumulada.

Había habido también otras presiones. Mis relaciones con el Sunday Times parecían haberse agriado. Tras unos prometedores comienzos en Brasil, Argentina y Chile, ninguno de mis artículos se habían publicado y estaba observando siniestras señales a propósito del dinero. Los precios no habían cesado de subir. La inflación se había burlado de mis iniciales presupuestos y estaba claro que iba a necesitar más dinero, pese a vivir con la mayor frugalidad que imaginar se pueda. Mientras entraba y salía trabajosamente de las zanjas y me convertía en un experto en cucarachas, era amargamente consciente de que había personas en Londres para quienes mi viaje era una frívola manera de malgastar el dinero.

Había abrigado la esperanza de recibir en Panamá alguna noticia que expusiera por lo menos claramente la situación. Panamá era un punto importante de mi camino. La compañía Lucas tenía un enorme almacén allí en la zona Libre y era la primera dirección de contacto desde que había abandonado Lima. Había neumáticos, guarniciones de freno y cámaras de aire aguardándome, pero no había correspondencia, ninguna respuesta a mis preguntas, ninguna noticia de nadie.

Supongo que era esta incertidumbre más que nada la que me hacía centrar mi atención en California porque no podía esperar resolver el futuro de mi viaje hasta que llegara a los Estados Unidos y pudiera establecer nuevamente comunicación con Inglaterra. Pensando en California, no podía resistir la tentación de imaginarme la acogida que allí me había prometido la «Triumph». El mercado norteamericano, revestía una vital importancia para las ventas de la «Triumph» y el cuartel general se encontraba en Los Ángeles. Me habían hablado de una bienvenida de héroe y, en mi deprimido estado, pensaba en ello con más frecuencia de lo que hubiera sido saludable. Hasta entonces, había evitado ceder a la tentación de viajar como si lo estuviera haciendo a un destino determinado. Mi entera filosofía estribaba en realizar el viaje por sí mismo, eliminando cualquier esperanza acerca del futuro. El hecho de viajar de esta manera, día a día, hora a hora, era lo que hacía que la experiencia resultara tan satisfactoria. Viajar con la mente puesta en un acontecimiento futuro es vano y debilitante. Y en los lugares en que uno necesita concentrarse para conservar la vida, puede ser también desastroso.

Era consciente del peligro y me esforzaba por recuperar mi antiguo espíritu de goce y optimismo acerca del viaje. La escualidez y el sofocante calor de Panamá no me fueron muy útiles a este respecto. Traté de hallar algún interés en el hotel en el que me alojaba. Era más bien una pensión y sus huéspedes, en su mayor parte mujeres solteras, permanecían allí durante períodos bastante largos, realizando trabajos eventuales en la ciudad. Allí conocí a Pete, preparándose el almuerzo en la cocina. Una de las normas era la de que los huéspedes no podían guisar en la cocina, pero Pete gozaba de una dispensa especial, decía, habida cuenta de que «si no puedo guisar, me voy». La esposa del propietario, una complicada señora blanca envuelta en kimonos, había adoptado una actitud realista siendo así que Pete vivía allí desde hacía varios meses y pagaba una tarifa diaria de seis dólares.

Me ofreció un trago y nos sentamos, sudorosos y casi desnudos, bajo el ventilador de su dormitorio, bebiendo ron y «Coca-Cola». Bebía una barbaridad. Era ingeniero de la construcción, joven y bien parecido, pero tenía unas manchas oscuras extendiéndose alrededor de sus ojos que parecían una erupción.

Yo lo atribuí a la bebida, pero él me aseguró que podía prescindir de eso.

—Nunca cuando trabajo —dijo—. Sólo después.

Ocurría simplemente que no estaba trabajando.

En este caso, pensé, deben ser las relaciones sexuales. Pete me informó rápidamente de que se había acostado con todas las chicas del hotel. Sin excepción. Para él era importante no hacer excepciones, aunque algunas fueran considerablemente menos apetecibles que otras.

—Vivir aquí es como gozar de permiso para joder —me dijo muy serio—. Las chicas son todas muy discretas, nunca hablan de ello, pero no me importa que tú lo sepas. Por eso no me importa pagar seis dólares al día. Merece la pena.

Pete me interesaba especialmente porque acababa de recorrer con una «Kawasaki» de tres cilindros casi la misma ruta que yo había seguido desde Río a Panamá. Su relato me fascinaba, pero me sorprendía.

No le había gustado. Aborrecía el lugar y las gentes. Viajaba a menudo de noche para no tener que ver las cosas. Entre las distintas etapas, dijo, se había pasado buena parte del tiempo «jodiendo y bebiendo en los bares».

—¿Recuerdas aquel puente al entrar en el Ecuador? —preguntó.

Sólo podía referirse a un puente. Estaba construido como una vía de ferrocarril, pero con tablas en lugar de raíles para las ruedas de los vehículos. Había una separación de unos cuarenta y cinco centímetros entre los durmientes y no había nada entre ellos más que aire y el río debajo. No hubiera estado tan mal si las tablas no hubieran cambiado de dirección a cada paso, impidiendo que el vehículo adquiriera velocidad. Yo había caído a medio camino y había tenido suerte de no caer al río. Bob y Annie también habían caído allí con su «Norton».

—Pues claro —dije—. Me caí en él.

Soltó un aullido y me tomó de la mano.

—Yo también, amigo. ¿Por qué lado caíste?

—Hacia el medio.

—Jesús, yo sólo me caí contra un lado. Chico, qué viaje. Me alegro de conocerte, amigo.

Lo importante para Pete era haberlo hecho. Todo el viaje le había llevado dos meses, en comparación con los seis que yo había invertido, y se había gastado diez mil dólares por el camino. Dijo que no había habido ningún lugar en el que no hubiera preferido viajar en automóvil.

El hotel no me ayudó a librarme de mi depresión. Y tampoco los ligeros accesos de fiebre que sufría de vez en cuando. Al ser invitado por unos conocidos a alojarme en su casa de la Zona del Canal, acepté de muy buen grado. Eran unas personas excepcionalmente amables y consideradas: un capitán de la Marina estadounidense llamado John Mallard y su esposa Anne que vivían en unos alojamientos de una base de la Marina y que me ofrecieron durante dos semanas un total aislamiento de las preocupaciones y las responsabilidades en aquel extraño y artificial mundo de los centros militares en tiempo de paz.

El capitán de submarino Mallard era el subjefe de la Zona del Canal y uno de los hombres más liberales y comprensivos que he conocido. Pese a los insultos que los panameños proferían contra los Estados Unidos, nunca se permitía pronunciar ningún comentario que denotara prejuicio o intolerancia y parecía preocuparle profundamente el hecho de que la presencia estadounidense allí constituyera, bajo todos los puntos de vista, un beneficio para los panameños. En el año del Watergate, era un magnífico y tranquilizador embajador de su país.

Traté por tanto de recuperar mi moral y lo conseguí en cierta medida, pero seguía sin poder librarme de la idea que yo me había forjado de California en calidad de tierra prometida en la que podría verme libre de todas mis preocupaciones y angustias. Al final me puse en marcha, poco antes de la llegada de las lluvias, debatiéndome entre los deseos contrarios de ver todas las cosas interesantes que mereciera la pena ver en América Central y, al mismo tiempo, viajar a la mayor velocidad posible. No era un programa muy halagüeño.

Al salir de Panamá, subo a Volcán, a tres mil metros de altitud, por el simple placer de gozar de una temperatura más fría. Conozco a un hombre en la calle que me dice que puedo dormir en el porche del motel que regenta. Gratis. Hay dos columnas bajo el techado entre las que puedo tender la hamaca. Mientras me estoy preparando un café, se me acerca mi benefactor.

—Qué coincidencia tan extraordinaria que nos hayamos conocido —dice—. Si hubiera usted llegado unos minutos antes o después, no nos hubiéramos encontrado.

Convengo en que ello es cierto, aunque el hombre esté forzando en exceso mi sentido de lo milagroso.

Ha venido para salvarme con dos ingenuos opúsculos religiosos traducidos al castellano y distribuidos por una misión estadounidense. Uno de ellos se titula «Suspendido por un hilo» y el otro «Pesado y hallado falto». Se trata de unas traducciones literales del inglés.

Las compañías publicitarias estadounidenses traducen también sus slogans domésticos al español, palabra por palabra.

La «Coca-Cola» tiene la Chispa de la Vida, es decir, la «Spark of Life».

«Your Kind of Place» de la MacDonald es Su Clase de Lugar.

Por toda la América Latina he visto estas vulgares imágenes impuestas a la cultura española como una terrible venganza. Lo que los españoles les hicieron a los indios por la fuerza de las armas, lo está haciendo ahora el poderoso dólar yanqui.

El cruce de la frontera entre Panamá y Costa Rica es rápido y civilizado. Poco después encuentro una pequeña ciudad con un pequeño restaurante que me parece irresistiblemente limpio y apetecible. Lleno de carne, huevos, arroz, café y bienestar, prosigo mi camino y adquiero una optimista opinión de este bello país. Cuando se me termina la gasolina, una sonriente india me vende un litro a la puerta de una granja. Es todo lo que tiene y no me bastará para llegar a la estación de servicio, pero unos hombres del servicio de reparaciones telefónicas se detienen y me ofrecen cuatro litros de su depósito. Algo no marcha del todo bien en la moto. Un cambio de bujías mejora la situación, pero sigue habiendo un problema. A media tarde, una cadena montañosa me pilla por sorpresa, elevándome a una gélida niebla. No esperaba unos detalles tan dramáticos en un país tan pequeño y no tengo más remedio que reírme de mi propia insensatez. Al otro lado de esta cordillera está lloviendo. Mientras me dirijo a San José, me detengo a tomar un café porque siento frío y estoy un poco deprimido. Hay dos muchachas sentadas cerca de mí y una de ellas es auténticamente hermosa. Me sonríe e inmediatamente vuelvo a sentirme feliz. Por segunda vez tengo que reírme de mí, pero en esta ocasión con más placer.

Fuera del café, un gringo se encuentra de pie junto a la moto. Se llama Lee y vino con unos amigos en dos «Harley Sportsters» y un camión de Boston. Han abierto en el edificio de al lado un restaurante que se llama «La Fanega» y en el que uno puede disfrutar de hamburguesas, «quesoburguesas», «pescadoburguesas», «machoburguesas», cerveza de barril y música. Les sobra una cama, ¿por qué no me quedo a pasar la noche?

Al día siguiente, echo un vistazo a mi agenda de direcciones. Empezando con los amigos de Argentina, tengo toda una cadena de amigos de amigos que se extiende a toda la América Central y hay uno que me vendrá como anillo al dedo para celebrar mi cumpleaños.

Muy pronto me encuentro sentado junto a la piscina de un lujoso club de campo en medio de toda una serie de personas totalmente distintas, escuchando a una preciosidad de Florida impecablemente arreglada, enfundada en unos ajustados pantalones blancos y con un «dulce trasero estadounidense». Su provocadora boca de dientes salientes de asidua de los cócteles estaba contando chismorreos acerca de una gente que, al parecer, constituye la pareja más fea y más desagradable del mundo. Él es un rico alcoholizado y ella es una maniática de la cirugía estética a la que acaban de eliminar cinco centímetros de grasa del abdomen.

—Se baja los pantalones en cualquier sitio para mostrar las cicatrices. Qué vulgaridad, ¿verdad? La última vez que él se emborrachó hasta casi morir, ella contrató un avión Lear y le envió a Miami. Se me revuelven las tripas.

Costa Rica es popular entre la alta sociedad del Lear y se muestra hospitalaria con los gringos, pero tengo que reconocer que la vida aquí parece más agradable para casi todo el mundo. Podría quedarme mucho tiempo, vagando entre el mar y las montañas, pero las lluvias me están pisando los talones y es hora de proseguir el viaje.

Nicaragua tiene un volcán llamado Santiago.

Me he pasado una hora sentado al borde de su cráter, contemplándolo totalmente hipnotizado. Junto con las cataratas de Iguazú, es el fenómeno natural más impresionante que jamás he visto. Primero hay un enorme cuenco que adquiere forma de embudo y desemboca en una taza todavía más oscura. En el fondo de la taza, hay un conducto que lleva al centro de la tierra y, en este conducto, puedo ver cómo se agitan las rocas fundidas, salpicando a su alrededor. Son de color rojo cereza y, a pesar de la profundidad, se me antojan muy cercanas mientras las miro, tan intenso es el resplandor y tan fascinante la idea de lo que es, llena de misteriosas resonancias como una ensoñación al revés. Me dicen que al gobierno le resulta útil cuando quiere que los adversarios políticos desaparezcan sin dejar rastro.

En Honduras, los hombres parecen nuevamente un poco más altos y delgados y muestran tendencia a lucir sombreros de vaquero y a caminar como Gary Cooper. Hay unas preciosas ruinas mayas en Copán, donde paso un día. En los herbosos claros, unos bellos cuerpos aparecen esculpidos en losas de piedra, los pájaros cantan melodiosamente y unos cuantos visitantes aficionados a la aventura me sirven de agradable compañía, pero no puedo librarme de la sensación de cansancio y soledad que me asalta ahora cada vez con más frecuencia.

Un camino sin asfaltar de unos ochenta kilómetros a través de la selva me lleva a la frontera de Guatemala y a un pequeño puesto fronterizo. En el lado de Honduras le pago otro dólar a una confusa autoridad llamada de «Tránsito», no sé todavía para qué. Ya pagué al entrar, junto con los derechos de aduana e inmigración. Todos afirman que es oficial, pero puedes considerarte afortunado si te dan una factura y, aunque uno o dos dólares no sean mucho, se acaba notando cuando uno anda escaso de dinero. En el lado guatemalteco, lo primero que veo es un estropeado escritorio junto al borde de la carretera y a un rechoncho hombrecillo mal afeitado que luce algo vagamente parecido a un uniforme. Dice que él es el ejército y tengo que pagarle un dólar.

—¿Cómo se dice en inglés —me pregunta en inglés— cuando uno ha tomado demasiado por la noche?

«Hangover» —le contesto—. Resaca.

—«Hamburguer», ¿cómo hamburguesa?

—No, «hangover» —digo y se lo anoto: «I have a hangover».

—Tengo una hamburguesa —lee, haciéndonos reír a los dos.

Me empieza a gustar un poco más, pero sigue fastidiándome lo del dólar.

—¿Me puede entregar una factura? —digo, procurando ponerme pesado.

Se echa a reír alegremente.

—Oh, no, eso es para mí. Para que esta noche me pueda tomar otra hamburguesa.

Por una vez, no me importa perder el dólar. Así es como me gusta la corrupción: honrada.

Habría cosas maravillosas que ver y hacer en Guatemala y tengo el propósito de sacarles provecho, pero la emoción se ha esfumado. Ahora me está resultando terriblemente difícil interesarme por nada que no sea la ruta hacia el norte. La autopista Panamericana se extiende de manera ininterrumpida por delante de mí directamente hasta los Estados Unidos y me siento arrastrado por ella, sin tiempo ni energía para otra cosa. Me percato de la fascinación de estos países centroamericanos, pero no consigo estimular mi imaginación. Todo en mí está gritando ahora: «Ya basta. Es hora de detenerse. Danos un descanso».

La moto también está cansada, pero eso no es más que una figura retórica. No le atribuyo sentimientos a la moto. Si tiene alma y corazón, yo nunca se los he visto. Las personas con quienes me tropiezo se muestran a menudo decepcionadas por el hecho de que la moto no tenga ni siquiera un nombre. Y a veces me sugieren incluso algunos nombres («El Bicho» suele ser el preferido), pero ninguno de ellos parece servirnos de nada ni a la moto ni a mí. Para mí, la moto sigue siendo una máquina y cualquier intento de convertirla en otra cosa se me antoja forzado y estúpido.

Pero no es solamente una máquina, de ninguna manera, y yo la respeto totalmente porque es algo especial. Sé que todas sus idiosincrasias, las cosas que la hacen completamente distinta a cualquier otra máquina, son el resultado de todo el camino que hemos recorrido juntos. Mi modo de sentarme, mi manera de acelerar, las velocidades a las que viajo y los errores que cometo son lo que la han convertido en algo singularmente acoplado conmigo. Como todas aquellas losas tan intrincadamente esculpidas que he estado admirando en Copán, mi moto registra el paso del tiempo y de los acontecimientos. Su superficie está abundantemente marcada por los incidentes de veinte meses y cuarenta mil kilómetros. Lleva unas importantes inscripciones de Bengasi, el transbordador del Nilo, el desierto, el Zoe G, una rueda frontal reventada en Brasil, una mala caída en Argentina y una zanja en Colombia, y casi todos los días han dejado alguna pequeña huella en alguna parte. La he moldeado yo y se ha convertido en buena parte en una extensión de mí mismo.

Cuando hablo con ella, cosa que hago a veces en momentos de inquietud o exasperación, estoy naturalmente hablando conmigo mismo. Y, cuando digo que está cansada, quiero decir que la moto refleja mi propio cansancio. Porque también estoy cansado de cuidarla y, a medida que nos vamos acercando a Los Ángeles, que va a ser para la «Triumph» una casa en la misma medida en que lo va a ser para mí, dedico cada vez menos tiempo a revisarla, diciéndome que seguramente podrá resistir los últimos seis mil kilómetros que fallan. Dejo de preocuparme por los pequeños defectos y me dedico a curar los síntomas, en lugar de buscar las causas.

También dedico cada vez menos tiempo a cuidar mis propios sistemas. Mi ropa está hecha jirones, mis botas tienen filtraciones. Desde Honduras, llevo rota la correa del casco, pero no hago nada al respecto. Las gafas las he perdido o están rayadas o sin revestimiento. Al guante izquierdo le falta buena parte del cuero de la palma y dos dedos están agujereados. Sólo la chaqueta ha mejorado porque en Buenos Aires estaba tan estropeada que tuve que mandar coserle un nuevo cuero en las mangas y los hombros y me la equiparon con unos preciosos puños y cuello de piel.

Por consiguiente, tanto la moto como yo nos estamos deteriorando. En Costa Rica tuve la suerte de conseguir un nuevo engranaje trasero de rueda y cadena porque el antiguo no hubiera aguantado, pero, por lo demás, ya no soy el meticuloso propietario de antaño. Mientras siga funcionando, no pido más.

En Guatemala, al pasar por la zona del lago Atitlán, tropiezo con unas fuertes lluvias. La autopista es ancha y está vacía, pero las galas se me empañan y la visera está rota. Estoy tan acostumbrado al movimiento de la moto que nunca se me ocurre detenerme si puedo hacer algo sobre la marcha.

Bajo la lluvia y dada la condensación, la visibilidad es casi nula y trato de secar las gotitas del interior de las gafas sin detenerme.

De repente, me doy cuenta de que me he desviado hacia el centro de la carretera y, al levantar los ojos, veo un enorme camión abalanzándose sobre mí en medio de la tormenta. Ya es tarde para que reaccione y es una pura casualidad que el camión no me alcance por un pelo. Mientras me percato de lo que he hecho y de lo cerca que he estado de ser borrado del mapa, experimento aquella temible oleada de calor y sudor frío que casi me hace estallar el corazón en el pecho y me invade una inmensa gratitud por aquella advertencia, pensando que ojalá supiera a quién darle las gracias. Un Dios sería muy útil en momentos así.

Sólo puedo recordar haber estado tan cerca del final en otras dos ocasiones.

Debo estar realmente cansado en el fondo de mi cerebro. Tengo que andarme con cuidado. No tengo que permitir que eso vuelva a suceder.

Cuando llegué a Ciudad de México, un cilindro estaba echando humo igual que en Alejandría, pero esta vez iba mejor preparado. Llevaba dos pistones de recambio, ambos de mayor tamaño para poder rectificarlos en caso necesario. ¿Merecía la pena faltando sólo unos cuatro mil quinientos kilómetros? Esta vez, sin embargo, un amable representante de la «Triumph» estaba a mi disposición con todo el equipo y todo su deseo de ayudarme. Parecía estúpido no aprovecharlo. Unos amigos de Bruno me ofrecieron alojamiento, el señor Cojue, el representante, se encargó de efectuar la rectificación, yo volví a trabajar en su taller y, aunque no hubiera sido por otra cosa, el estrecho contacto que ello me permitió establecer con los obreros mexicanos hubiera hecho que la experiencia mereciera la pena.

El trabajo, por desgracia, alcanzó sólo un éxito parcial. Aparte un cilindro muy rayado, había una válvula de escape muy picada. No tenía ninguna válvula de recambio y sólo quedaba el metal suficiente para volverla a pulir. Hubiera tenido que dar buen resultado, pero no lo dio.

En Guanajuato empecé a sospechar que habría dificultades y, mientras avanzaba hacia el norte, la situación se agravó. Aquellos días de junio viajando en dirección al norte por el reseco México fueron probablemente los más calurosos que había conocido. Más calurosos que los de Sudán, más incluso que los del Cacho argentino. La cara se me puso colorada a pesar de lo curtida que ya estaba, me salieron ampollas en los antebrazos y el motor se calentaba cada vez más.

En algún lugar después de Culiacán perdí la chaqueta. Al final, me había sido imposible llevarla a causa del calor y la até a la bolsa roja de atrás, pero el calor debió embotar también mis sentidos porque no la até como hubiera debido. En algún lugar entre kilómetros incesantes de carretera, se desprendió y voló. Me apené mucho al descubrirlo, tal vez demasiado. Me pasé un siglo buscándola por la carretera sin encontrar el menor rastro, pero la búsqueda intensificaba mi pena y, al final, tuve que dejar de buscar porque ya no podía resistirlo más. Aquella chaqueta había adquirido para mí un significado extraordinario, estrechamente relacionado con el amor que había dejado a mi espalda y el hecho de haberla perdido rompía un importante eslabón con el pasado. Por primera vez, me percaté que había llegado demasiado lejos para poder volver a lo que había sido antes y empecé a comprender cuánto esfuerzo inconsciente había dedicado a conservar vivas mis conexiones con el pasado. Ello me dejó un espacio desolado y vacío.

Pasada Navjoa, observé que una válvula se estaba quemando. El cilindro izquierdo fallaba constantemente, la potencia se reducía, el consumo de carburante aumentaba. Al final descubrí que, circulando con el obturador puesto a ochenta kilómetros por hora podía conseguir una potencia razonable. A otras velocidades, la situación se ponía muy fea y, como es natural, no iba a mejorar. Temía que muy pronto me fuera imposible conducir la moto y, a medida que me iba acercando a los Estados Unidos, tenía la sensación de que algún perverso destino estaba decidido a obligarme a permanecer al sur de la frontera.

Al final, alcancé la costa en Guayamas y nadé en el océano de allí, sabiendo que no volvería a ver el Pacífico hasta que llegara a Los Ángeles. Aquella costa sureña del Pacífico había llegado a adquirir para mí una gran importancia. Desde que lo había visto por vez primera en el sur de Chile, en la encantadora playa de Pucatrihue, me había sentido poderosamente atraído por él y mi mente conservaba todos los recuerdos de puestas de sol y oleajes, sal y algas, rabihorcados, pelícanos y gaviotas. Había los mismos pelícanos en Guayamas, zambulléndose en las olas a mi alrededor con la misma expresión de satisfacción en sus rostros. En el Musco del Oro de Bogotá había visto un collar de oro con una hilera de aves delicadamente moldeadas en alambre de oro y me había entusiasmado reconocerlas como «mis» pelícanos, dado que algún antiguo artesano indio había observado en ellas aquella misma feliz complacencia.

Lejos de Guayamas, en el interior, el sol calentaba todavía más y la tierra era tan árida y monótona como un desierto. Los autocares que recorrían largas distancias pasaban rugiendo a elevadas velocidades, demasiado cerca de mí para que pudiera estar tranquilo, moviendo su parte posterior de manera alarmante. Uno que me cerró despiadadamente el paso se detuvo un poco más adelante. Pude alcanzarlo antes de que se pusiera de nuevo en marcha y me situé junto al lado del conductor. Éste me miró con una sonrisa despectiva y yo levanté la mano, apuntando contra su cabeza como con una pistola y le disparé. Todo su cuerpo se agitó como si le hubiera herido una bala al tiempo que el hombre me miraba enfurecido, pero fue la única vez que me sentí satisfecho.

Los autocares y los camiones soltaban grandes cantidades de combustible no quemado a través de los tubos de escape, obedeciendo a la común superstición según la cual el combustible de más les permitía alcanzar una mayor velocidad. En la atmósfera todavía cálida, el negro humo se cernía sobre la autopista como un enorme rollo de alambre de púas y, circulando por allí, la cara y la ropa se me quedaron negras a causa de las grasientas gotitas. Yo trabajaba a menudo al borde de la carretera, en un intento de mejorar el rendimiento del motor, y perdí varias herramientas por culpa de mi distracción en medio del calor. Resultaba evidente que estaba llegando al límite de mis posibilidades.

Aquellos últimos días en México fueron como los comienzos del viaje a la inversa. Entonces, cuanto más echaba mano de mis recursos, tanto más éstos se multiplicaban. Ahora, cuanto más esfuerzos me ahorraba, tanto más me cansaba. Cuando abandoné Guayamas al mediodía para dirigirme a Hermosillo, supe que probablemente cruzaría la frontera al día siguiente, pero empecé a experimentar el ridículo temor de que tal vez no lo consiguiera. Era como si todos los viajes que había efectuado no me hubieran enseñado nada.

En aquel último día que pasé en América Latina, entre Hermosillo y Nogales, no pude evitar observar la prosperidad de la gente de allí. Los precios en Hermosillo eran elevadísimos. No había nadie a quien hubiera podido calificar de campesino, por no hablar de los niños y los mendigos andrajosos que me había acostumbrado a ver en el transcurso de los últimos trece meses. Los bares y restaurantes aparecían limpios y pintados, parecía que ya nadie escupía al suelo, no se observaban automóviles destrozados y abandonados al borde de la carretera y no había animales perdidos. Los hombres calzaban botas, se tocaban con sombreros de vaquero, llevaban camisas limpias muy bien planchadas e incluso parecían estadounidenses. Pensé que, cuando cruzara la frontera, me iba a ser difícil establecer una diferencia entre México y los Estados Unidos.

Por eso, cuando llegué a Nogales, el sobresalto fue impresionante. Al final de aquella próspera y corriente calle mexicana, se levantaba un edificio de hormigón y cristal que se me antojó tan magnífico, tan innecesariamente limpio y moderno y llamativo que tuve la sensación de estar pasando de la Edad Media al año 2001. No podía imaginar que las personas corrientes pudieran tener alguna posibilidad de que se les concediera vía libre. Me dispuse a pasar un mal rato. Los funcionarios fronterizos estadounidenses no son famosos por el trato cordial que dispensan a los viajeros andrajosos. Con los últimos pesos que me quedaban, me compré un vaso de papel gigante de naranjada y estudié los baluartes, preguntándome por dónde los iba a atacar.

No hay ninguna formalidad de salida en absoluto, como si México se hubiera limitado simplemente a darse por vencido en una contienda desigual. Me acerqué cautelosamente a uno de los compartimientos de aduanas. Salió un agente de barbilla marmórea, pantalones con la raya muy planchada y un cabello como de plástico moldeado. Esperaba que me vaciara el depósito de gasolina y que me sacara el cigüeñal en busca de cocaína o mescalina. Apoyó fijamente una mano sobre una de las cajas laterales sin mirar siquiera.

—Bueno —dijo.

—¿Qué quiere decir «bueno»?

—Está bien —dijo sonriendo—. La oficina de inmigración está allí. Me alegro de verle.

Asombroso.

El hombre de la oficina de inmigración también me dirigió una sonrisa. Estaba impresionado.

—¿En qué puedo servirle? —preguntó.

—¿Puede permitirme la entrada a su hermoso país? —dije.

No había tenido el propósito de decirlo de esta manera. Me había salido sin más.

—Me alegra oírselo decir —replicó—. Estas cosas no suelen oírse demasiado hoy en día. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?

—¿De cuánto tiempo dispongo?

—Yo le he preguntado primero.

—Bueno, pues, unos tres meses me parecería bien.

—De acuerdo.

En realidad, no pensaba quedarme tanto tiempo ni mucho menos.

Me perforó en su computadora y resultó que, por una vez, yo no era una persona prohibida. O sea que eso fue todo y ya me encontraba en los Estados Unidos.

Ir a los Estados Unidos desde América Latina es como ir a ver una película, de esas que llaman una superproducción.

Circulo por la autovía, esperando que aparezca el título. Surgen todas las conocidas imágenes: vallas de anuncios, céspedes delante de las casas con buzones sobre estacas, sombreros vaqueros y rubias al volante de camionetas. No conozco el argumento, pero será sin duda un trabajo muy satisfactorio y profesional. El realismo es extraordinario, pero no puedo creer que sea verdad porque todo parece terriblemente a propósito. Todos los desagradables aspectos de la vida a los que tanto me había acostumbrado al sur de la frontera han sido eliminados.

Otra cosa. Se percibe una increíble sensación de sosiego. En cuanto crucé la frontera, me sentí seguro. ¿Por qué? Antes no me sentía inseguro. En absoluto. Creo que la explicación reside en el hecho de que aquí ni siquiera necesito pensar en ello. Puedo permitirme el lujo de dejar de pensar. Miro el piso de la carretera, por ejemplo. Es perfecto. No sólo este tramo, sino también el siguiente y hasta que llegue a Los Ángeles. Puedo contar con ello. No tengo que temer que, al otro lado de una curva, se convierta en un camino sin asfaltar o me arroje a un bache. Puedo casi permitirme el lujo de apartar los ojos de la carretera; sólo la costumbre los obliga a ello, una costumbre muy útil que volveré a necesitar más tarde.

Y todo el mundo habla mi idioma. Ni siquiera tengo que molestarme en tratar de hacerme entender.

—¿Cuál es el mejor camino a Los Ángeles? ¿A través de Tucson?

—Exacto.

—¡Qué fácil!

Además, hay mucha opulencia a mi alrededor. Todo el mundo es próspero, aunque tal vez no lo sepa, con una casa y un frigorífico. No hay nadie que no pudiera permitirse el lujo de ayudarme si quisiera y querría, lo sé, porque sus mentes pueden captar lo que soy. Además, no soy negro, no estoy tullido ni soy feo y hablo con un encantador acento inglés.

En México, la hierba era parda, pero en Arizona es verde porque está regada. Tiene que ser eso. No es posible que Dios hiciera estas distinciones. El aire está limpio. ¿Se imaginan? No veo salir ni una nubecilla de humos de escape de ningún automóvil, camión o autocar. Eso es un auténtico milagro. Y aquí, justo donde yo lo quiero, hay un camping. Río Rica, una amplia extensión cubierta de hierba bajo un claro y seco cielo. Lavabos limpios, duchas, lavadoras, una tienda. Cerveza fría.

—Cinco dólares.

—Me temo que es demasiado.

—Ah, bueno, pues, le cobraremos sólo dos dólares.

No lo he dudado en ningún momento. Cuelgo la hamaca entre dos árboles. Se acercan unos muchachos tranquilos y reposados, con cerveza. Hablan conmigo; no tengo que esforzarme para que ocurra. Todos vamos a pasar la noche a casa de una chica en la ciudad, comiendo bocadillos, oyendo música de rock, hablando. Uno de los muchachos estuvo en Vietnam. Me entero de toda la historia en tres frases y él ni siquiera habla de la guerra. En realidad, las palabras no dicen gran cosa, pero el significado se produce como si de un encuentro en el espacio se tratara. Estoy tan acostumbrado al lenguaje corporal y a las inflexiones que apenas necesito palabras, aunque las palabras resultan muy cómodas.

Al día siguiente, ocurre lo mismo cuando paso por Tucson y Phoenix. Incluso la moto se ha tranquilizado y rueda mejor en lugar de hacerlo peor. Veo en mi mapa Esso que hay un largo tramo de carretera entre Phoenix y Blythe, sin ninguna ciudad señalada en él, pero me siento tan a gusto que ni siquiera se me ocurre preguntarme por qué. Antes de darme cuenta, me encuentro en medio de otro desierto, totalmente inesperado, más caluroso todavía que México, con un viento de costado que me arroja arena a la nariz.

Bueno, eso mejora la película, pero no pincha la burbuja de la credibilidad porque me encuentro todavía en una autopista de cuatro carriles con mucha gasolina en el depósito y, claro, felizmente colocado en medio del desierto, se encuentra el gran río Colorado de aguas verdes y el camping KOA con todas las habituales comodidades y unos orgullosos propietarios de casas móviles que están preparando hileras de frías latas de cerveza «Coors» para los tipos amantes de la aventura como yo.

Al día siguiente, me abro difícilmente camino entre un viento de cara todavía más fuerte. El problema de la válvula se ha agravado tanto que ahora ruedo a veces a una velocidad de treinta y cinco kilómetros por hora y me veo en grandes dificultades cuando pasan los grandes camiones cisterna. El viento me azota los brazos y la nariz con ráfagas de arena y me cansa mucho, pero el suplicio sigue siendo completamente imaginario porque, cualquier cosa que ocurra dentro de los límites de este país, nunca está uno a más de media hora de vuelo en helicóptero del último grito en tecnología médica.

El guión no hubiera podido ser mejor. A sólo trescientos kilómetros de distancia se encuentran Hollywood y las oficinas de la «Triumph». Sin ninguna clase de simulación o truco, podré llegar a la ciudad más complicada del mundo como si acabara de abandonar el desierto de Atbara.

He estado pensando un poco en lo que me gustaría que ocurriera después. Veo bandas de música, majorettes, un gran estadio lleno de gente que se levanta espontáneo c irresistiblemente mientras las lágrimas resbalan profusamente por sus mejillas; el gobernador Brown, con los brazos extendidos, disculpándose por la ausencia del presidente; mi breve discurso de apertura, recordándoles a los Estados Unidos sus responsabilidades con sus vecinos más pobres, seguido de unos ensordecedores aplausos y una cena íntima con el secretario de Estado.

Todo eso no puede organizarlo la compañía «Triumph» sin preparación previa. Me presento en sus elegantes oficinas de los suburbios de Los Ángeles como un tímido piloto desaparecido en la Batalla de Inglaterra al que se hubiera dado por muerto.

—¡Santo cielo! —dicen—. Es Ted Simon.

Y todos estrechan mi mano y me traen una cerveza.

Contemplé las prósperas oficinas de la «Triumph» con mirada optimista, esperando alguna «diversión» no especificada. Cierto que me apetecía una cerveza, y una ducha y una posibilidad de cambiarme de ropa e incluso de descansar un poco, pero lo que de veras me apetecía era compañía, una amable y entusiasta compañía que me supiera apreciar en todo mi valor. En mi calidad de héroe, suponía, como es natural, que la gente se mostraría deseosa de acompañarme. Todos los sagaces y atléticos ejecutivos del despacho frontal habían sido extremadamente cordiales. Todas las preciosas muchachas sentadas junto a sus elegantes escritorios de caoba barnizada me sonreían muy amablemente, pero, a medida que iba pasando el tiempo, mi brillante ojo empezó a vidriarse. No estaba estableciendo contacto. A pesar de toda la amabilidad, sabía que no podían entender realmente quién o qué era yo y es posible incluso que estuvieran demasiado ocupados con otras cosas para que ello les interesara.

Debía de constituir para ellos un espectáculo insólito. El sol del desierto me había puesto muy moreno y me había dejado grabadas en la cara las marcas de las gafas. Tenía la camisa deshilachada y mis vaqueros estaban destrozados a la altura de las rodillas y lucían unos remiendos muy toscamente colocados. Llevaba el cabello muy corto y desgreñado, contrariamente a la moda, y me entusiasmaba un poco la idea de haber conseguido llegar. Imaginaba que debía ofrecer un aspecto muy romántico. Al fin y al cabo, se trataba de algo auténtico; sin embargo, sus tranquilos y disciplinados ojos me convencieron poco a poco de que estaba hecho un desastre y de que lo mejor que podía hacer era ir a lavarme.

La brecha de credibilidad se ensanchó hasta convertirse en un bostezo abismático que no se cerraba. Fueron inequívocamente amables conmigo y se mostraron muy generosos desde el punto de vista material. Se llevaron la moto a su taller y prometieron dispensarle todos los cuidados que pudieran. Me ofrecieron otra moto del mismo modelo para que la usara entretanto. Me llevaron a un hotel situado a unos quince kilómetros de distancia con gastos a su cargo y me dejaron allí hasta el día siguiente.

Mi habitación estaba en la planta baja del hotel y tenía unas gruesas puertas deslizantes de cristal en lugar de ventanas, con cortinajes dobles. Había una cuadrada cama de matrimonio con sábanas que se lavaban diariamente. Al pie de la cama había un gran televisor en color. Había un escritorio, que era en sí mismo un mueble de bastante valor, y en el cajón había papel de cartas y unos folletos que describían todos los servicios del hotel y contaban románticos relatos acerca de su presunta historia. Los leí todos ávidamente.

El cuarto de baño producía la impresión de haber sido instalado aquella misma mañana por el fabricante. Todo estaba envuelto o sellado por una cinta de papel que garantizaba una esterilización al ciento por ciento. Ni siquiera los muchachos de la brigada de Homicidios hubieran podido encontrar allí una huella dactilar.

En el dormitorio todo resultaba también impecable. Había aire acondicionado, naturalmente. Ni un susurro turbaba mi tranquilidad. Cuando me picaba el brazo y levantaba automáticamente una mano para aplastar un mosquito, nunca había un mosquito. Estaba yo solo.

Encendí el televisor y este respondió inmediatamente con una escena de médicos y enfermeras reunidos en verde cónclave alrededor de un quirófano. La cámara enfocó una rodilla humana y un escalpelo la abrió ante mis ojos. Horrorizado, fui cambiando de canal hasta encontrar el anuncio de una película titulada El bicho. Una voz masculina prometía que, a menos que viera aquella película, jamás sabría lo que significaba el horror. Una mujer me gritó horrorizada, mostrándome las amígdalas. «El bicho devora carne humana», dijo la voz y la mujer volvió a lanzar otro grito.

Ya estaba familiarizado con los bichos devoradores de carne. Apagué el aparato. Seguía estando yo solo. Tenía todo aquello con lo que había estado soñando durante meses. Ropa de cama almidonada. Servicio de habitaciones. Bistec, langosta, cordero, vino blanco frío, café, cantidades ilimitadas de agua caliente y ni una sola cucaracha a la vista.

Sentado allí solo, lodo se me antojó insignificante. Salí a dar un paseo por el vasto recinto, por el vestíbulo y el patio, junto a la piscina y la fuente y frente a la pastelería y la librería, viendo por doquier la misma amable sonrisa y, escrita en la mirada, con la misma claridad que con palabras, la frase: «Estoy ocupado en otra cosa».

Eché un vistazo a mi agenda de direcciones. Había unos cuantos nombres y números de teléfono. Los amigos de amigos eran de excesiva categoría para llamarlos impulsivamente de aquella manera. Había un hombre, sin embargo, a quien había conocido en Inglaterra, un hombre de negocios que me había parecido alentadoramente interesante e inteligente. Vivía en Malibú e incluso me contestó al teléfono. Le expliqué de qué modo había llegado a Los Ángeles y él me hizo unas inquisitivas preguntas como si fuera mi psiquiatra y yo su paciente. Prometió llamarme, pero no lo hizo.

El hotel se encontraba situado en los suburbios de la parle del interior y pensé que quizá me encontraba entre personas provincianas y chapadas a la antigua por lo que subí a la moto para ir en busca del verdadero Los Ángeles. No logré encontrarlo. Circulé por una asombrosa red de autovías de cuatro u ocho carriles de ancho, en forma de interminable parrilla de hormigón sobre miles de kilómetros cuadrados, buscando algún lugar al que ir, pero no encontré nada.

Aquellos primeros días ejercieron en mí un profundo efecto. Me sentía completamente perdido, como si una noche me hubieran arrebatado en sueños de la tierra y me hubieran depositado entre humanoides en una ciudad terrena artificial. Alicia jamás debió sentirse tan despistada en su Espejo y ni siquiera en aquel enorme tablero de ajedrez. En todos sus viajes, Gulliver jamás debió sentirse tan asombrado, ni siquiera cuando vio la gigantesca tetilla brobdingnagiana.

Llegué allí todavía con el olor de sudor y orina enranciada, de crecimiento indisciplinado y de abierta ruina en las ventanas de mi nariz. Estaba acostumbrado a unos rostros que mostraban la huella de la emoción y el sello del exceso. Estaba acostumbrado a que las cosas fueran viejas, gastadas, astilladas, rayadas, arañadas y remendadas, pero verdaderas. Allí donde había estado, las personas y las cosas se veían obligadas a mostrar la verdadera sustancia de que estaban hechas porque lo superficial no podía sobrevivir a la paliza que recibía. Estaba acostumbrado al rumor de la vida, a las carcajadas, a los gritos de cólera, a los silbidos, a los siseos, a los regateos, a las discusiones y a las riñas domésticas; a la contemplación de los animales y a su olor; a los ancianos tomando el sol.

Allí de donde venía, los niños se acercaban corriendo.

Contemplé los automóviles que pasaban por mi lado en la autovía. Vi a hombres y mujeres mirando indiferentemente hacia delante con unas leves sonrisas en sus rostros cuidadosamente descuidados. No había ningún signo visible de vida. Busqué a mi alrededor alguna casa de verdad. Todas eran de imitación. Algunas parecían un helado. Oirás imitaban el estilo español. Algunas aparentaban ser fábricas o monasterios o casitas de campo. Todo falso. Nada que fuera original.

Vi a una chiquilla detenida al borde de una carretera, a punto de adentrarse por entre los automóviles que circulaban. No se veía a ninguna persona mayor. Estaba caminando con paso vacilante hacia mi territorio y no me daba tiempo a desmontar para ayudarla, por lo que efectué una maniobra capaz de cerrarle el camino, en la esperanza de que ello la hiciera cambiar de idea. Un automóvil se detuvo con un chirrido delante de mí y una mujer descendió y agarró a la niña. Me miró con expresión envenenada y me dijo con un gruñido:

—¡Oh, no, no lo hará!

Una vez anochecido, los helicópteros de la policía se cernieron sobre mi cabeza en la autovía, con sus epilépticas luces azules encendidas, recorriendo el terreno con hambrientos rayos de luz.

Me pasé varios días sintiéndome totalmente alienado y, de aquella alienación, surgió un sentimiento de tremenda furia contra la absurda extravagancia de todo ello. Era una cuestión enteramente de perspectiva. A un californiano del sur, su estilo y nivel de vida debían parecerle sin duda lo mínimo aceptable. A mí me parecía disparatado y repugnante. Paseé por los supermercados y las «Galerías Comerciales», asqueado y obsesionado por aquel palmario impulso de vender y consumir frivolidades.

Cuando, al final, acudí a visitar Disneylandia, comprendí que el objetivo último, la lógica conclusión de Los Ángeles era la de convertirse en otra creación de Disney, un «ambiente de diversiones» completamente ficticio y totalmente controlado en el que la vida no fuera más que un largo paseo ininterrumpido.

Desde el punto de vista de un indio mascador de coca del altiplano boliviano, me percaté de que ya sería difícil establecer una distinción entre ambas cosas.

El efecto se fue amortiguando a medida que iba desapareciendo mi bronceado, se me curaban las picaduras de los insectos y se esfumaba la marca que habían dejado las gafas en mi rostro. Al final, ya no era un paria porque alguien me había invitado a su casa. Era un mecánico de motos que estaba construyendo una máquina para batir el récord mundial de velocidad. Era un amable sujeto de lenta y cordial sonrisa que había venido de Indiana con su amiga, una enfermera preciosa. Residían en una pequeña vivienda en Paramount y, al cabo de algún tiempo, me trasladé a vivir allí. Descubrí que, a pesar de todo, la vida seguía en Los Ángeles, de manera clandestina, en las esquinas de la parrilla.

Cuando ya me consideré suficientemente civilizado, decidí correr el riesgo de lanzarme a establecer contacto con los amigos de mis amigos que eran gente muy destacada en Hollywood y, de este modo, tropecé al final con la mismísima Tetilla Gigante. Mi amigo era Herbert Ross, director de una serie de inmaculadas comedias, y, mientras saboreábamos unos bocadillos de pollo en su despacho de la MGM, se le ocurrió la idea de que yo acudiera montado en mi moto a una fiesta de Beverly Hills a la que él iba a asistir aquella noche.

Su intuición fue tan certera como siempre. Recorrí el distrito de Chandler y llegué a una casa llena de superastros de la pantalla, los cuales no sólo pensaron que mi llegada constituía una agradable sorpresa, sino que llegaron a comprender, mucho mejor de lo que, al parecer, lo habían comprendido los de la «Triumph», en qué consistía mi viaje.

Hubo otras invitaciones y, al cabo de algún tiempo, dejé de protestar acerca de Los Ángeles y empecé a pasarlo bien, hasta que me fue difícil recordar por qué había armado todo aquel alboroto.

Había mucho trabajo que hacer en la moto. Las horquillas estaban torcidas y llevaban en esta situación desde Argentina. La cabeza del cilindro resultó que estaba rota. El tubo de expulsión de aceite se había desviado hacia un lado en Sudáfrica, por lo que tuvieron que introducirse en el cárter del cigüeñal y, ya que estaban allí, sustituyeron el cigüeñal porque se había desprendido la cabeza de uno de los tornillos de sujeción del volante. La transmisión nunca me había causado problemas, pero había otras irritaciones de menor importancia que era necesario identificar.

Un hombre se pasó una semana trabajando con la moto. Parecía eficiente pero despiadado, y nunca pude hallar el medio de hablar con él acerca de la moto. Había muchas preguntas que hubiera deseado hacer, pensando que la moto hubiera podido estar en mucho mejores condiciones de lo que estaba. En casi todos los países más pobres, las motos británicas tenían una tremenda fama de seguridad. En los países sofisticados como los Estados Unidos ocurría justamente lo contrario. Las «Triumphs» tenían fama de ser excéntricas y difíciles y había que comprar una moto alemana o japonesa en caso de que uno buscara seguridad.

Me parecía que ello era en buena parte el resultado de un mejor marketing y propaganda de Japón en los mercados más ricos. Y, como consecuencia de ello, se había llegado a una situación en la que los comerciantes y los mecánicos se dedicaban casi en exclusiva a las máquinas japonesas. Las motos británicas no podían ser para ellos sino un estorbo con su arcaica técnica que requería distintas herramientas y un distinto enfoque. El hecho de que las motos británicas gozaran de mala reputación les era muy útil ya que ello excusaba las consecuencias de su chapucero trabajo. Pensé que, si alguna obligación tenía con la «Triumph» a cambio de la ayuda que la compañía me estaba prestando, era la de demostrar que su moto podía circular realmente sin dificultades ni problemas.

La actitud en Los Ángeles era justamente todo lo contrario. Parecían dispuestos a tragarse entera toda la historia de la falta de seguridad. Su remedio consistía simplemente en sustituirlo todo y en enviarme a la calle.

—De todos modos, nunca le sacará más de unos quince mil kilómetros a un juego de pistones —me dijeron.

Me pareció descorazonador, pero estaba claro que las cosas ya habían llegado demasiado lejos para que mereciera la pena protestar. Lo cierto era que, a pesar de toda la enérgica confianza que se respiraba en el despacho frontal, todo el mundo estaba temiendo escuchar un ensordecedor estallido. Por otra parte, no era de extrañar que mi mecánico pareciera haberse desanimado habida cuenta de que ya le estaba aguardando un nuevo trabajo con una «Yamaha».

Por consiguiente, acepté lo que me ofrecían y dije gracias. Fingieron creer en mí y yo fingí creer en ellos. Me parecían unas personas simpáticas y creo que yo les gustaba, pero ya era demasiado tarde para hacer algo de provecho. Nadie quería saber más.

Al final, abandoné Los Ángeles con una moto preparada para transportar muchas más cosas. Ken Craven me había escrito, ofreciéndome unas cajas nuevas y Dick Pierce de Los Ángeles me había proporcionado una rejilla y una caja superior mucho más grande que la que tenía antes. Habla dejado la antigua rejilla en Johannesburgo y había colocado las cajas laterales directamente contra la máquina. Le conté a Dick cómo se me había roto la rejilla mientras me dirigía a Nairobi y le dije que los soportes laterales eran demasiado débiles y él me dijo que reforzaría el sistema de apoyo y me colocaría unos soportes mucho más recios. Al final, el equipo quedó muy bien y con una capacidad muy superior. Conservé el sillín individual con el revestimiento de cuero que le había colocado en Argentina y con la quemadura en la parte de atrás provocada por mi cocina de petróleo cuando estaba preparando arroz en Ipiales con Bruno.

El sol de California es como el vino blanco y la savia de pino. Aunque sea un sol templado, su naturaleza es ardiente. Me levantaba el ánimo con impetuoso vigor y perfumaba el aire con un penetrante aroma resinoso. Me iluminó lealmente mientras subía por la carretera de la costa tras salir de Los Ángeles, azotándome desde las autovías de hormigón, haciéndome señas desde los rompeolas del Pacífico, guiñándome el ojo desde las hojas y las hierbas movidas por el viento. Me siguió por todo San Francisco, rebotando en los cristales de las ventanas y brillando en las largas melenas rubias. Calentaba la obra de hierro color terracota del puente de la Golden Gate, arrancó destellos de los dientes de un cobrador del peaje, me hizo circular velozmente sobre los surcos abiertos por la lluvia y por la autopista hasta que, ciento cincuenta kilómetros más allá, llegó a su apogeo entre los bosques y las colinas del norte de California.

Allí donde el cálido cemento cede el lugar al más frío asfalto y la autopista empieza a ascender y a bajar y a curvarse contra las laderas de las colinas, la moto se transformó de un animal corredor en un pájaro y se inclinó para lanzarse en picado y retorcerse siguiendo los perfiles del condado de Mendocino. En algún punto de aquella zona, más allá de Ukiah y Willetts, donde la autopista encuentra el río Eel, giré a la derecha y empecé a volar entre las montañas, subiendo en espiral hacia el sol y bajando después de nuevo a un cuenco de fértil tierra y dorado sol.

El aire era intensamente perfumado. Olía a moras, a heno y a resina. Una oleada de intensos aromas reforzaba mi alegría por el hecho de haber regresado a la tierra y tuve que reconocer que se había desarrollado en mí un profundo anhelo de paisajes y espacio. Durante algún tiempo, sumergido en el enloquecido materialismo de Los Ángeles, había olvidado aquellos cuarenta y cinco mil kilómetros de llanos, montañas, ríos, bosques, desiertos, cielos y estrellas, pero éstos nunca se borrarían de mi subconsciente. Tal como sucede con la música, podían ser ignorados durante algún tiempo cuando uno corre en pos de algún entusiasmo a corto plazo, pero el apetito volvía a despertarse silenciosamente en mi interior hasta que algo tan sutil como el perfume de los pinos o unas notas de piano me advertían de que me encontraba peligrosamente cerca de la inanición.

Rodeé una resbaladiza curva y me encontré con un tramo recto. La tierra se elevaba formando un alto risco a la izquierda mientras que a la derecha descendía en una ladera más suave que, al final, la conducía hasta el río Eel, serpeando mucho más abajo entre las rocas.

Atravesé una explotación ganadera y crucé la línea de demarcación entre los condados de Mendocino y Trinity. Aquí había algunos robledos diseminados y también bosques de abetos jóvenes, de madroños y manzanitas. Vi prados más arriba en las zonas en las que en otros tiempos crecían los grandes árboles madereros. Al borde de la carretera podían verse montones de maquinaria herrumbrosa, restos de una serrería abandonada tras el agotamiento de los bosques y la venta de las tierras. Lo sabía a través de Bob y Annie. Era una de las señales que me indicaban que había llegado.

Un buzón amarillo aparecía colocado en un poste al borde de la carretera, anunciando el nombre del rancho y yo seguí un camino que bajaba por la ladera y rodeaba un enorme prado quemado por el sol. Pasé junto a una casa de madera y un granero recién construido y llegué a una casa más grande. Eran las primeras horas de la tarde. Vi un caballo en el prado, pero no había gente. El rugido de la moto parecía inadecuado y me alegré de darle un descanso y dejar que el rugido se desvaneciera en el silencio. Había unos patos en un pequeño estanque. Una cabra me estaba mirando desde lejos, negándose a reconocer la interrupción.

Subí unos peldaños de madera que daban acceso a la galería de la casa y entré. Un corpulento individuo de rubio cabello desgreñado se encontraba repantigado en un sillón, fumando un cigarrillo liado a mano y mirándome fijamente con grandes ojos llenos de vida. Me pareció extraño que no se hubiera levantado para ver quién estaba produciendo lodo aquel ruido. No estaba ocupado.

—Soy un amigo de Annie —dije.

Eran las palabras que me habían dicho que dijera, mis credenciales.

—Hola —dijo sin dejar de mirarme con cautivadora curiosidad, como si pensara que iba a convertirme en un conejo.

—Busco a Carol —añadí.

—Ah —dijo él, mirándome todavía con expresión inquisitiva.

Se hizo de nuevo el silencio. Esperé. No había prisa. Una abeja zumbó contra el cristal de la ventana. Todo resultaba muy tranquilo. Sabía lo que estaba haciendo aquel hombre y me gustaba, dos desconocidos solos en una habitación, estudiándose el uno al otro, saboreándose el uno al otro como animales. La gente habla demasiado al principio, haciendo simplemente publicidad. Aquélla apenas era una pausa significativa. Después el hombre se levantó y se acercó a la ventana.

—Están junto al río, creo —dijo, señalando el prado. Después esbozó una sonrisa beatífica—. He oído hablar de usted —añadió, dándome un abrazo de oso y besándome sólidamente en la mejilla.

Eso sí me sorprendió.

Me explicó cómo llegar hasta el río, cruzando el prado, pasando junto a una red de voleibol y después girando a la izquierda a la altura de la Roca del Suicidio. Me dirigí al prado, rebosante de alegría. «Es este maldito sol —pensé—, el mismo sol que brillaba en Ciudad de El Cabo en otoño y en Río en primavera. Me penetra dentro y burbujea como una botella de champán mal tapada. Muy pronto me sentiré sumergido en el éxtasis. Lo noto».

Al otro lado del prado, un muchacha desnuda de cintura para arriba se estaba acercando mientras arrastraba sobre la alta hierba la blusa que sostenía con los dedos.

Me vio y se puso la blusa, manteniéndola cerrada con la mano. Cuando nos encontramos en el centro del prado, le dije que era amigo de Annie y que estaba buscando a Carol.

—Ah, hola —dijo, soltando la blusa—. No lo sabía. A veces viene gente un poco rara. Annie está abajo en el Agujero de Natación con Bob y también está Carol con Josie, Christine y Rana.

Encontré el camino fácilmente y me tropecé con Carol que estaba subiendo del río mientras yo bajaba. Estaba con dos muchachitas jóvenes y la primera impresión que tuve fue la de que mi presencia la molestaba ligeramente. Jamás la había conocido, pero adivinaba quién era. Tal vez me sentía demasiado satisfecho de mí mismo. Tal vez le produjera la impresión de que me consideraba un don de Dios para las mujeres. Sea lo que fuere, yo percibí cierta distancia entre nosotros, pero en aquellos momentos no me importó. No me atraía especialmente. Llevaba el cabello liso y oscuro sujeto con una goma clástica, tenía un alargado rostro ovalado y una nariz respingona de curiosa forma, enrojecida por el sol. La encontré excesivamente delgada. No obstante, dos cosas en ella destacaban poderosamente. Sus colores eran dramáticos: cabello rojizo como una manzana madura y grandes ojos grises. Me di cuenta sin prestar demasiada atención.

Bob y Annie parecía ser que habían subido al Camping, que yo no sabía lo que era, por lo que acompañé a Carol y a las dos muchachitas, que eran Christine y Josie.

—¿Y Rana? —pregunté—. ¿Quién o qué es Rana?

—Ya lo verás —contestó ella—. Es un obsequio que te tenemos reservado.

Observé entonces su deslumbradora sonrisa, pero ello seguía no teniendo para mí ningún significado especial.

Subimos lentamente, hablando. Hablamos del Ecuador y de Venezuela, de los jardines y de las bodas y de las serpientes de cascabel y de los árboles y de Ohio de donde ella procedía. Tenía una voz cálida, de tono un poco bajo, y un acusado acento del Medio Oeste que la hacía pronunciar las vocales muy abiertas y a mí me causaba risa, pero Josie se me adelantó con un «¿Eres inglés?», y, de este modo, todos nos reímos en cambio de mi desaforado acento inglés.

Me enteré de que el rancho era una comuna, aunque ellos nunca lo llamaban así, y que tenían trescientas veinte hectáreas de la tierra más preciosa del mundo, comprada muy barata tras haberse agotado sus recursos madereros. Me enteré de que las personas que cortaban árboles sin discriminación para obtener un beneficio eran despreciables y de que Carol cuidaba del huerto que tenían en el que, con un poco de ayuda de sus amigos, producía lo suficiente para alimentar a veinte personas. Y también de que alguien a quien ambos conocíamos en San Francisco era un «nerble».

—¿Qué es un «nerble»? —pregunté.

—Un «nerble» —dijo ella— es una cosa y un «nonie» es otra. Pregúntale a Rana qué son los «nerbles» y los «nonies». Rana es el que se encarga de poner nombres.

—¿Y quién se encarga de Rana?

—Santo ciclo —exclamó ella misteriosamente—, nadie se encarga de Rana. Rana se encarga del mundo.

Lo dijo como si lo creyera en serio, pero no proseguí con mis preguntas porque habíamos salido de la garganta del río y, tras cruzar un pequeño claro, nos encontrábamos en el Camping. Se habían colocado unas esteras de rota en calidad de biombos alrededor de un espacio en forma de habitación, al abrigo de un grupo de robles. Dentro había un viejo sofá lapizado y unos sillones, una mesa baja y unas cajas de naranjas utilizadas como estanterías para comida y otras cosas, así como unas viejas alfombras en el suelo. Una habitación al aire libre.

—No, nunca llueve en verano, bueno, apenas.

Annie estaba allí y me abrazó cariñosamente. Bob también, junto con otras personas. Todo el mundo parecía muy contento. Rana, tal como yo había imaginado, era un chiquillo. Se encontraba en el borde del círculo y se pasó un rato mirándome detenidamente. Tenía sólo cuatro años, pero era muy sólido e independiente, una fuerza que habría que tener en cuenta.

Dijeron que debería dormir allí, en el Camping. Josie y Christine también dormirían allí y quizás otros. Carol dijo que subiéramos a la mañana siguiente a la cabaña donde ella nos prepararía frutas de sartén para desayunar. Dijo que vivía en una cabaña de madera en la colina, al otro lado de la colina, al otro lado de la carretera del condado, añadiendo que podría encontrarla fácilmente, guiándome por el sonido del piano.

—Un piano —exclamé—. Debe ser una broma.

Ella sonrió. Creo que fue el piano lo que me indujo a empezar a tomarme en serio todo aquello. Un piano es con toda evidencia una cosa permanente.

Trescientas veinte hectáreas son mucho terreno, sobre todo habiendo subidas y bajadas adornadas por ríos y consteladas de altozanos y montículos de piedra medio desmoronados. Me dediqué a pasear un buen rato por allí a la mañana siguiente, buscando la cabaña. Cierta clase de campiña siempre me ha atraído. Me gustan las corrientes de cristalinas aguas, discurriendo suavemente sobre las rocas y los cantos rodados moteados y veteados con los pardos y los amarillos de misteriosos minerales. Me gustan las herbosas orillas mezcladas con las raíces de viejos árboles y las escabrosas laderas de las colinas recubiertas de madera viva y muerta, de rocas y musgos, de hojas y líquenes donde unas criaturas que jamás había visto pueden ir a lo suyo sin ser descubiertas. Me gusta la tierra que sube y baja, revelando y ocultando constantemente secretos lugares, la tierra complicada que ofrece cobijo y alimento para toda clase de vida, grande y pequeña.

Mi prolongado viaje había intensificado enormemente el poder de esta atracción. En África, Brasil, Chile y Argentina, en Colombia, Costa Rica y otros muchos lugares, había contemplado una campiña que me había atraído casi con la fuerza del destino. Experimentaba el deseo de detenerme en algún lugar, de establecer alguna relación duradera con aquella tierra, de integrarme en ella de alguna manera. La fuerza de mi deseo era abrumadora. Recorrí el rancho, aspirando el perfume de la tierra y de las hojas, sobresaltando a los venados, sobresaltándome yo por mi parte ante el súbito grito de los pavos reales posados en las ramas de un gran roble, y pensé: «Éste podría ser el lugar. Éste tiene que ser el lugar».

Distinguí el sonido del piano y encontré la cabaña en una plataforma de tierra suavemente inclinada. Un riachuelo discurría por un lado, perdido bajo una próspera colonia de zarzas y unos altos árboles proporcionaba sombra al otro lado.

Era una modesta cabaña, cuadrada y construida sobre estacas, hecha de tablas y con la techumbre revestida de cartón alquitranado. El piano se encontraba en la habitación delantera, que daba al valle a través de una ventana cubierta por tejido acrílico. En esta habitación había también una gran estufa de leña de negro hierro fundido. En la parte de atrás había una cama y un fogón. Detrás de la cabaña había un espacio abierto con un retrete, una manguera colocada de tal manera que sirviera de ducha y un tajo. El agua se captaba aguas arriba del río mediante un conducto.

Estaba empezando a hacer calor. Todas las puertas estaban abiertas y penetraba el aire, llevando consigo todos los perfumes del bosque. Carol estaba sola y hablamos mucho tal como habíamos hecho el día anterior. No vino nadie más. Tuve que reconocer que me vino al pelo y Carol no pareció sorprenderse en absoluto. Interpreté algunas piezas al piano, muy torpemente por falta de práctica, mientras ella preparaba el desayuno. El aroma del café se esparció por la cabaña, seguido por el de algo que se estaba friendo en mantequilla caliente.

—La mantequilla es de Alemania —dijo dichosa—. Alemania es una de nuestras vacas.

—Cosa de Rana también —dije.

—Ya lo sabes —dijo ella—. Pues sí.

Nos fuimos comiendo los montículos de pequeñas y suaves frutas de sartén remojadas en miel de arce casi pura. La sencillez de la cabaña y el dorado silencio que nos rodeaba estaban ejerciendo en mí un profundo efecto. A medio comerme las frutas, dije:

—Sigo sin saber qué es lo que estáis haciendo aquí realmente.

Ella me miró con un destello de cólera en los ojos y después soltó un bufido.

—Supongo que hay algunas personas aquí que también quisieran saberlo.

Trató de contarme algo acerca del rancho, de cómo había surgido del tumulto de la Revolución Estudiantil, el Poder de la Flor, los Derechos Civiles, el Movimiento de la Mujer, la guerra de Vietnam y todas aquellas marcas de energía que se habían derramado por el rostro de los Estados Unidos, prometiendo una tormenta de cambios y de liberación.

—Algunos de nosotros nos reunimos y encontramos estas tierras, tras haber sido despojadas por las explotaciones forestales. Eran sorprendentemente baratas. Algunos muchachos que habían ido juntos a la escuela querían montar una escuela aquí. Algún día lo liaremos. Sigue siendo mi sueño.

—¿Qué ocurrió?

—Supongo que, cuando llegamos aquí, descubrimos que aún nos quedaban muchas cosas por aprender.

Escuchaba atentamente en un esfuerzo por comprenderlo, pero cada respuesta daba lugar a otra pregunta y yo no quería en realidad hacer ninguna pregunta. Había unas personas allí que vivían de unas tierras. El porqué o el cómo parecían menos importantes que el hecho de que lo hicieran. En cualquier caso, el único medio de averiguarlo consistía en hacerlo con ellas.

Al parecer había un solo problema anual que era el pago de la hipoteca. Cada año se esforzaban por ganar dinero, vendiendo sus productos, transportando heno por cuenta de algún vecino, efectuando quizás algún trabajo en la ciudad, pero no estaban desesperados. No disponían de dinero, ni heredado ni en la cuenta corriente de algún progenitor. Pero lograrían sin duda hacer efectivo el pago. El Pago Anual de la Hipoteca era una molestia simbólica cuando se miraban unos a otros y calculaban cuánta energía tenían en el Banco y de qué clase de energía se trataba.

El pago se tendría que efectuar muy pronto. Me pareció entender que este año la energía era escasa. Había menos personas viviendo en el rancho que en cualquier otro momento de sus cuatro años de historia, sólo la mitad de las veinte o más personas que habían construido sus propias casitas en distintos lugares de las tierras.

—Ponemos toda nuestra energía en nuestras relaciones y los resultados son totalmente asombrosos. De veras. No podrías encontrar en ninguna parte un grupo de personas más agradables. Pero, no sé, era una cosa tan profunda y ahora parece que se está esfumando, lo cual está bien, pero… los muchachos lo están pasando bastante mal.

—Mira, ¿sabes lo que más me sorprendió cuando llegué aquí? —dije valientemente—. El desorden. Me refiero a todos los desperdicios diseminados por la casa grande. No entiendo cómo podéis soportar toda esta fealdad. ¿Nadie quiere limpiarlo?

—Lo sé —dijo ella tristemente—. Ahora parece que a la gente le cuesta mucho encontrar esta clase de energía.

No cabía duda de la energía de Carol. Trabajaba furiosamente en el huerto. Yo me pasé buena parte de aquel día y del siguiente con ella, en la cabaña o en el huerto. Me dijo cosas acerca de sí misma que me sorprendieron y a veces me inquietaron. Las cosas inquietantes se referían al amor, a las distintas clases de amor que se pueden experimentar en relación con las personas y las cosas. Fue algo alarmantemente honrado, pero también estimulante. En algún momento de aquellos dos días, sus ojos gris azulados fueron demasiado grandes para mí y me devoraron. Olvidé que sólo tenía el propósito de pasar allí unos pocos días, que ya tenía reservado pasaje para un barco rumbo a Australia y que sólo me encontraba a medio camino de mi viaje alrededor del mundo. Al día siguiente, subí con la moto por el camino que conducía a la cabaña y me quedé a vivir allí.

No creo que me enamorara de Carol tal como me había enamorado otras veces. El amor simplemente me envolvió. Ella estaba hecha de amor y descubrí que el rancho estaba lleno de él. Eso era, en realidad, lo que ellos habían ido a buscar allí y era lo que yo quería por encima de cualquier otra cosa; estar vivo y enamorado en una tierra como aquélla. Aproximadamente una semana más tarde, me dirigí a San Francisco y aplacé mi partida de agosto a noviembre.

Reclamé aquel largo verano, inmerso en el amor y en la luz del sol, en calidad de recompensa a cambio de los dos años de palizas físicas y emocionales. Aunque me había pasado varias semanas seguidas en Johannesburgo. Ciudad de El Cabo, Río y Santiago, y aunque ya me había enamorado otra vez, una parte de mí siempre se había sentido distante y descosa de reanudar el camino. El viaje nunca se había interrumpido y yo me había estado empapando de información y de sensaciones a un ritmo alarmante.

Llegué al rancho rebosante de sentimientos y perspicaces ideas que no había podido desahogar por el camino. Como un cargamento de productos perecederos, éstos amenazaban con pudrirse en mi interior. Por consiguiente, abrí mi corazón en aquella tierra y entre aquellas personas que se habían hecho el propósito de compartir sentimientos y sueños.

Había trabajo que hacer y se me presentaba la oportunidad de dejar algo que sobreviviera a mi paso por allí. Ampliamos la cabaña por la parte de las zarzas, lo cual le confirió un espacio casi palaciego. Bautizamos aquella zona con el nombre de Ala Este y trasladamos la cama allí para poder recibir el sol matinal.

Las zarzas albergaban una bulliciosa comunidad de pájaros, ramas, roedores y diversas especies de serpientes. El habitante de mayor tamaño era el gato de algalia, una especie de mofeta moteada. Durante algún tiempo, no hubo pared en aquella parte de la cabaña y vivimos como en una extensión de las zarzas, bajo las estrellas y la luna y entre el frío mundo nocturno. Después el gato de algalia empezó a visitarme.

Me despertó el sorprendente rumor de alguien que estaba caminando sobre el pavimento de madera con los pies como calzados con botas claveteadas. El ruido no cesaba. En breves acometidas, el sonido atravesaba la cabaña de uno a otro extremo. Se percibían rumores como de husmeo. Ruidos de placer y excitación. Cajas derribadas. Una escoba cayó estrepitosamente al suelo. Quienquiera que fuera tenía un descaro increíble. A decir verdad, me encantaba que algún pequeño animal salvaje quisiera vivir su vida tan cerca de la mía, pero, aun así, aquello constituía una evidente falta de respeto. Había que darle una lección.

—Cariño —dijo Carol—, ten cuidado. Si lo asustas, llenará de peste toda la casa.

Miré desde la cama. Brillaba la luna. Algo parecido a una enorme brocha blanca de afeitar emergió de detrás de la cómoda y cruzó la habitación con un atrevido meneo. Rat-tat-tat-tat-tat hacían las uñas claveteadas. Sólo podía distinguir el reluciente pelaje negro del cuerpo, punteado de topos blancos, pero era la tupida cola blanca la que llamaba la atención y amenazaba el olfato.

Empecé a pascar por la cabaña, desnudo bajo la luz de la luna, pero el gato sabía que era incapaz de hacerle nada. Se mostró absolutamente insolente, hizo exactamente lo que le apeteció y se marchó cuando le dio la gana.

A la segunda noche, me mostré más audaz. Utilizando el largo mango de una bayeta de fregar, traté de guiarle hacia la puerta. Fracaso. Pareció que el juego le gustaba al gato y este se quedó todavía más tiempo. Metía un ruido fenomenal.

—Tienen como unos cojinetes de piel encallecida —me dijo Carol—. Se hacen señales golpeando el suelo.

Bajo los martillazos de las palas del gato, las tablas del suelo de la cabaña resonaban como un xilófano. Aunque fuera adorable, estábamos perdiendo horas de sueño.

A la tercera noche, tuve suerte. Por casualidad, agarré el mango de la bayeta de la manera más adecuada y agite la bayeta en la creencia de que ello sería muy aterrador para los gatos de algalia. El gato se abalanzó sobre la bayeta haciéndole fiestas, enamorado con toda evidencia de lo que había tomado por un dechado de belleza gatuna. Yo arrastré hábilmente la bayeta por el suelo hasta cruzar el umbral de la puerta abierta de la cocina. Y después cerré la puerta.

Faltando toda una pared de la cabaña, se trataba de un gesto de desafío muy endeble, pero el gato de algalia no regresó. Terriblemente decepcionado, se incorporó a las filas de los amantes desventurados y se fue a ocultar su pena entre los arbustos.

Carol y yo nos amábamos profundamente. Parecía inconcebible que aquello pudiera terminar y yo vivía allí como si fuera para siempre. El rancho era mi casa y las personas que vivían allí eran mi familia.

Aprendí a conocer la tierra, recorriéndola y trabajando en ella. Hubo muchos más encuentros con animales, incluido un emocionante encuentro con una serpiente de cascabel que se desarrolló con gran dignidad por ambas partes. El verano se prolongó hasta finales de octubre y la temperatura fue bajando poco a poco a medida que pasaban los días, aunque el tiempo seguía siendo claro y brillante. Cada vez había más habitantes del rancho que se trasladaban a la ciudad y algunos de ellos se quedaban allí más de lo que esperaban. Resultaba evidente que habría que encontrar algún nuevo aliciente para que todos volvieran y, a medida que el número disminuía, la perspectiva de pasar el invierno en el rancho se hacía más insostenible para los que pensaban quedarse.

Al final, la madre de Rana decidió trasladarse también a San Francisco. Poco antes de irse, Rana subió los peldaños de madera que conducían a la casa comunitaria y desde allí declaró que ya no era Rana. Su nombre a partir de aquel momento sería T. A. Rana había nacido con el rancho y él pareció haber comprendido con extraordinaria claridad que aquello era el fin de una era.

Durante el último mes, empecé a cavar una zanja de avenamiento en la ladera de la colina para interceptar el paso de las aguas de una fuente que estaban inundando los cimientos de la casa grande. Mientras cavaba, las aguas se convirtieron en una corriente, un río microcósmico con cascadas, puentes y orillas recubiertas de hierba entre las que yo imaginaba que un día iban a brotar flores primaverales. Me reveló numerosos recuerdos ocultos de ríos junto a los que había acampado, en los que había remado o simplemente que había contemplado de niño. Me condujo (más que yo a él) hacia una tortuosa curva alrededor de la casa de tal manera que la limpieza de viejos trastos y de maquinaria abandonada se convirtió en parte de algo nuevo y emocionante.

Consideré la experiencia del río como una parábola acerca de la vida, creyendo que, mientras lo que hiciera lo hiciera con sinceridad, no tendría más remedio que resultar beneficioso y, aunque tuviera que haber dolor, eso no tendría más remedio que conducir también a cosas mejores. Tendría que haber dolor. El viaje se tenía que terminar. No podía llevarme el rancho conmigo, pero, por lo menos, podía dejar algo, una parte de mí.

La fecha de salida era el 15 de noviembre.

Había visto el buque de línea Peninsular y Oriental Oriana, con sus cuarenta y dos toneladas, el día anterior cuando había llegado al Puente de la Bahía procedente de Berkeley. Poseía un resplandor de cuento de hadas, flotando allí en el oscuro anochecer invernal, y el solo hecho de contemplarlo me entristeció y me hizo sentir a miles de kilómetros de distancia.