En el sur de Etiopía la situación es mejor. La carretera vuelve a ser terrible, pero la gente es más amable y no es tan paranoica. ¿Será siempre así, mejor cuando me alejo de los autopistas?

El último tramo hasta la frontera de Kenia es parcialmente el lecho de un río y he visto unos espectaculares montículos de termitas en rojo y blanco. Las blancas, diseminadas por todo el paisaje, son como una exposición al aire libre de esculturas de Henry Moore. Pienso inevitablemente en la mujer de Lot y las columnas de sal.

Es posible que el carácter etíope sea antipático, pero H paisaje montañoso ha sido soberbio. Ahora estoy volviendo a bajar hacia el valle africano del Rift y las desérticas provincias de Kenia y Somalia. Moyale es la ciudad fronteriza. Es el día de Año Nuevo y yo estoy en el lado etíope, pero un ingeniero de caminos conoce a los altos funcionarios del gobierno de Kenia y cruzamos la frontera para celebrarlo al otro lado. Un mundo distinto. Casi un «pub» inglés, bebiendo cerveza amarga y cerveza de malla Tusker, charlando con el comisario de distrito, tratando de llamar la atención del barman.

El comisario de distrito es un alto y elegante africano kikuyu llamado William. Me dice dos cosas muy interesantes. Una, que el turismo será lo único que salvará las especies salvajes de África puesto que los africanos no ven ninguna ventaja en conservar la vida de las especies en peligro de extinción como no sea para sacarles dinero a los extranjeros sentimentales. Y otra, que los africanos no pueden soportar a los «hippies». Cuando un africano ve a cinco estadounidenses andrajosos compartiendo la misma botella de Coca-Cola, sabe que todos tienen unos padres millonarios en Milwakee y se considera estafado.

Al día siguiente cruzo la frontera oficialmente. Dos autocares llenos de testigos de Jeová están regresando a Addis Abeba tras haber asistido a un congreso en Nairobi. Todas sus pertenencias se hallan diseminadas por el suelo y los funcionarios de aduanas lo están registrando todo implacablemente. Les confiscan toda la literatura, enormes montones de folletos y libros y «boletines de noticias» listos para ser quemados. Me sorprende observar el próspero aspecto que ofrecen todos ellos.

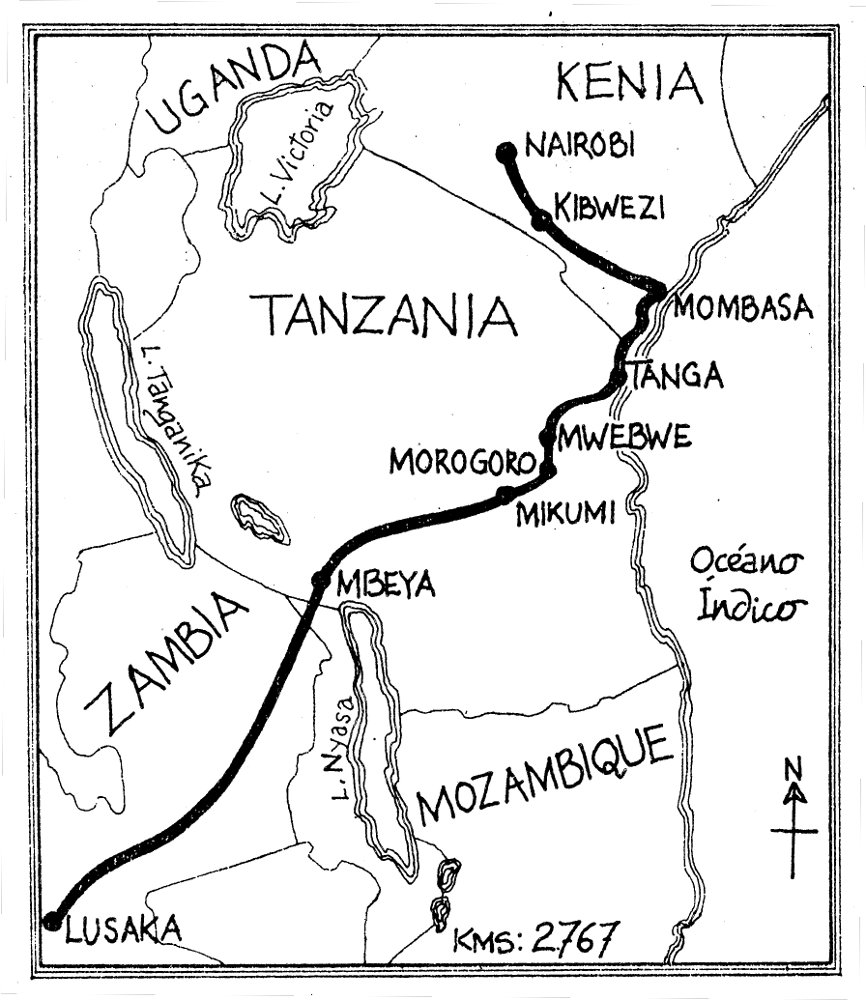

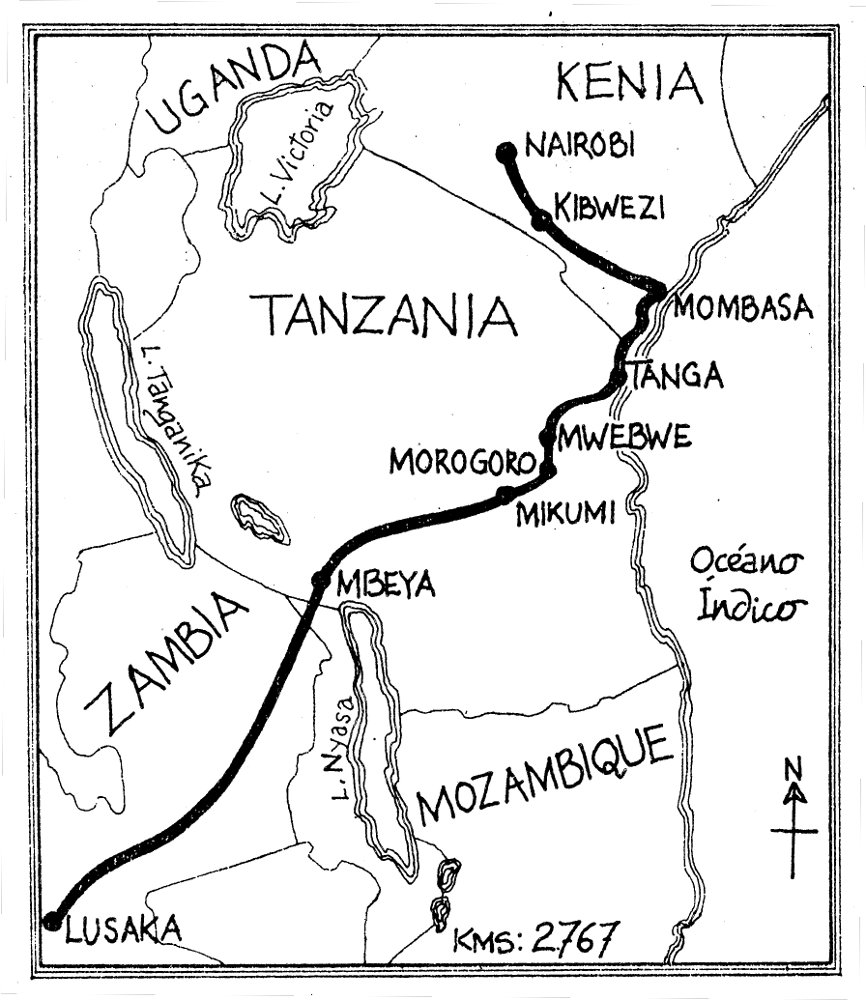

En Moyale se inicia la última y larga etapa hasta Nairobi, quinientos kilómetros de abrasadora zona semidesértica y después el ecuador. Estoy muy emocionado. Esta vez hay una auténtica carretera que forma parte de una nueva y gran autopista, pero no está allanada. Hay camellones casi todo el rato, pero en cierto modo eso ya no me preocupa tanto. A medio camino, se rompe la rejilla del equipaje de la parte posterior de la «Triumph», destrozada por la vibración.

Me quedo allí, preguntándome cómo voy a llevar mis cosas a la próxima etapa para que me arreglen el desperfecto cuando aparece un hombre del Cuerpo de Paz con una camioneta y me lleva el equipaje a Marsabit. Allí un curtido instructor danés de carpintería me ayuda a arreglar la red en su taller. Empiezo a comprender que en África, de una u otra manera, siempre hay una solución. Este país no es propiamente un desierto, sino una sabana. Hay matorrales y árboles achaparrados y también hay caza. Ya he visto unos avestruces con unos preciosos plumajes rosados y después, poco antes de llegar a Marsabit, me tropiezo con una manada de jirafas. Cuando me detengo, me observan inquisitivamente durante un rato por encima de las copas de los árboles y después se alejan corriendo. Me quedo totalmente asombrado. La única clase de movimiento con la que puede equipararse este incomparable espectáculo es el que se produce en el momento en que un avión de gran tamaño, tras haber despegado, parece permanecer en suspenso sobre el extremo de la pista en un desafío complejo a las leyes de la Naturaleza. La jirafa se desliza por el aire como en una caída libre.

A unos ciento cincuenta kilómetros del ecuador, el terreno empieza a escapar del desierto. El 5 de enero y a tan sólo cincuenta kilómetros del ecuador, me resulta difícil dar crédito a mis ojos. Me parece estar recorriendo el sur de Inglaterra, Sussex tal vez. El aire es fresco y vigorizante. Hay flores en los setos vivos. A ambos lados, granjas muy bien cuidadas con verjas y vacas pastando en la verde hierba y casitas de campo con céspedes y, en las entradas, letreros de madera muy bien pintados en los que figuran los apellidos Smith y Clark y Thompson. Al llegar a la casa de los Thompson, no puedo seguir adelante y enfilo impulsivamente la calzada cochera. Ésta termina delante de una casa construida parcialmente en piedra y parcialmente en madera. Hay un palomar en lo alto de un poste, un césped con rosales, un riachuelo discurriendo allí cerca. Más allá del césped, como una postal en el cielo, puede verse el nevado monte Kenia. Me recibe una criada africana. El señor y la señora no han regresado a casa todavía. Espere, por favor, y tome una taza de té. En un sillón tapizado en calicó, entre muebles rústicos ingleses, como un toro muy tímido en una tienda de objetos de porcelana, espero pacientemente y lleno de asombro.

Arthur Thompson y su esposa Ruth no parecen sorprenderse en absoluto de verme sentado allí. Conversan un rato conmigo y me invitan a pasar la noche en su casa. Él era soldado, de Northumberland, más mayor, cabello canoso, úlceras. Hablando con cierto acento de su tierra mezclado con inglés colonial, hace hincapié en la «falta de clase» de la comunidad blanca de aquí. Ella es más joven. Bonita y enérgica. Cultivan maíz, trigo, cebada, pelitre, tienen ocho vacas de Jersey y unas mil ovejas. Todo ello sobre mil trescientas hectáreas.

—Nos ha ido muy bien durante treinta años —dice él— pero ahora ya casi ha terminado. El gobierno de Kenia nos va a expropiar muy pronto. Ahora están asentando aquí a la población africana.

—¿Adónde irán entonces?

—Sudáfrica parece que no está mal. No creo posible que Europa se la deje escapar. En caso afirmativo, los transportes no podrían circular. Demasiado importante desde el punto de vista estratégico. Creo que Rhodesia no tendrá más remedio que conservarse blanca por esta misma razón.

Ilusiones, pero estamos en enero de 1974. Incluso los portugueses están todavía en África.

Thompson habla claro, pero no con amargura. No me parece un fanático. Le tiene cariño a su tierra como todo buen granjero.

—Eso no resulta adecuado para el asentamiento de los campesinos kikuyu —dice—. No llueve lo suficiente. El kikuyu necesita lluvia. Su método consiste en agotar una zona y después desplazarse más allá y dejar que vuelvan a crecer los matorrales. Se desplaza en círculos. Una choza redonda. La mujer cultiva ñame a su alrededor. Fuera, en un círculo más grande, el hombre cultiva maíz y se dedica a la caza a su alrededor.

»Pero, sin riego no va a conseguir nada aquí y la tierra se estropeará.

¿Cierto o falso? No puedo saberlo, pero comprendo su preocupación y sé que es sincera. Está recuperando todavía tierras inundadas antes de que él llegara, pese a estar seguro de que nunca les sacará provecho. Comprendo su identificación con estas hectáreas y me pregunto cómo podrá apartarse de ellas. En todo el territorio de África el hombre blanco está siendo arrancado de raíz. Escardado como las malas hierbas. Habrá mucho dolor.

¡Al día siguiente, llego a Nairobi! A medio camino de mi recorrido por África. Otro hito mágico. Como todos los hitos, algo digno de ser esperado con ansia, algo digno de ser recordado, pero, al mismo tiempo, un simple pretexto para ceder a los caprichos. Hoteles, restaurantes, bebidas, agasajos, bancos, clubs, publicidad.

De Londres a Nairobi. Once mil kilómetros. Algo que proclamar a los cuatro vientos.

Todo eso no significa nada para mí. Nada de mi viaje significa nada para nadie de aquí. Formamos una conspiración, simulando comprendernos los unos a los otros. ¿Acaso no es eso lo que permite que el mundo siga dando vueltas? Me tropiezo con un hombre a quien conocí en Londres. Se está frotando las manos a propósito de los mismos negocios, encurtidos y conservados con la misma cortesía. Nairobi y Londres se encuentran unidas por un tubo plateado que atraviesa el éter pasteurizado y de cuyos dos extremos brota la misma sustancia.

Me visto para el «Muthaiga Counti’y Club», una reliquia de la época anterior al cambio de tornas. Ahora cualquiera puede ser socio, pero, en la práctica, sigue habiendo las mismas gentes de ojos azules que gozan todavía de privilegios aunque hayan perdido el poder.

Reluciente madera oscura, salones espaciosos, suelo de parquet y columnas y una bodega de vino todavía intacta.

—Bueno, amigo, dicen que su barco está perfectamente en orden.

Pescadores deportivos, neozelandeses, hablando del pez aguja en aguas de Kilifi.

—Por mucho que se diga, aquí la vida es todavía muy colonial. Los africanos hacen como que protestan, pero…

Pez aguja ahumado y riñones de cordero Turbigo para almorzar, con un buen clarete.

En mi hotel, por la tarde, hay tres personas sentadas cerca de mí: un africano, un indio con turbante y una mujer asiática.

ELLA: Mira, puedes verlo, un ojo está más arriba que el otro.

AFRICANO: Bueno, tienes la nariz torcida.

ELLA: Si, ya lo sé, fue un mal accidente que tuve. Muy malo. Ahora tengo la sensación cuando miro de que un lado está más alto que el otro.

AFRICANO: Tendrías que tomar un martillo para arreglarlo.

ELLA: No deberías tomarlo a broma.

AFRICANO: Es mejor ver algo que no ver nada. Pero, si te tiendes en el suelo, le daré un buen puntapié.

En la terraza, cuando se pone el sol, los africanos con pantalones de franela gris y camisas de manga corta llevan sentados alrededor de una pequeña mesa desde la hora del almuerzo, mientras les van sirviendo cerveza a un ritmo de dos o dos litros y medio por hora. Están hablando swvahili, sazonado con algunas frases y palabras en inglés. «De todos modos, vamos a compararlo» o «Tenemos que analizarlo». De la misma manera que nosotros solíamos considerar de buen tono utilizar el francés.

—¿Qué es mejor —estalló uno en inglés—; adoptar una decisión errónea en el momento adecuado o adoptar una decisión acertada en el momento inadecuado?

Experimento una sensación de simpatía y afinidad. Yo también estoy participando en este juego del hombre blanco, simulando que es importante.

Mi anfitrión, el representante de la Lucas en Nairobi, está por encima de todas las simulaciones. Él es lo auténtico, un hombre alto y colorado y con un gran apetito que ama la vida, los negocios y toda la ridícula mezcla.

—Acabamos de comprar un avión —me dice—. Nuevo a estrenar. Llegó ayer. Treinta y cuatro mil libras. ¿Adónde quiere ir?

—Bueno, hay un médico irlandés que me ha invitado a Lodwar. ¿Podría ser?

—Muy bien. No habrá ningún problema. Le llevaremos allí el martes y acudiremos a recogerle el jueves. ¿Le parece bien?

Lodwar, en el extremo noroccidental de Kenia, a cientos de kilómetros de Nairobi, al borde de nada. Desierto al norte, desierto al oeste, desierto al sur. Al este, el lago Rodolfo y, más allá, el desierto. Las tribus turkana viven allí, a lo largo del lecho de un río ahora seco; alargados y esbeltos cuerpos negros, oscilando con indolencia sobre un trasfondo de ardiente arena y hierba requemada. Tienen cabras, cultivan un poco de mijo, viven del desierto, contribuyen a crear el desierto. Por la noche danzan en un gran círculo, hombres y mujeres, golpeando los pies contra el suelo, entonando una quinta descendente, jomm-jommmmm, el hombre del centro brinca y canta, mirad, soy una jirafa, soy un león, soy un antílope, y lo es, efectivamente, todos lo comprenden, mira cómo coloca los hombros, ladea la cabeza y salta cada vez más alto, nuestro hermano, nuestra presa. Los turkana eran cazadores, pero la caza está prohibida y apenas queda algo que cazar. Por la noche danzan y lucen plumas de avestruz y adornos de huevos de avestruz y cascabeles en los tobillos y manteles indios de brillantes colores y las muchachas lucen largos atuendos de piel de cabra cuidadosamente constelados de cuentas y collares que parecen bridas y barro rojo en el cabello. Y a veces, en secreto, toman sus lanzas y cruzan el borde de nada y se apoderan de algunas cabezas de ganado pertenecientes a otros.

De día, un herrero en una choza de paja fabrica lanzas con ballestas de carro para venderlas a los turistas de Nairobi. Yo soy el único visitante blanco de aquí, pero me hacen sentir como un turista. Las muchachas se me acercan con los brazos extendidos, suplicando y vendiendo. Por unos cuantos chelines, podría conseguir que cualquiera de ellas se despojara del sucinto atuendo que luce.

¿Quiénes son los turkana?

«Los turkana son muy traidores… engreídos y perezosos».

H. JOHNSTON, 1902

«El turkana es un pastor descuidado y cruel y un embustero redomado».

E. D. EMLEY, 1927

«Una característica de la vida social… es la súplica constante… los únicos límites que yo conozco consisten en que un hombre no puede suplicarle a otro que le entregue su mujer».

P. K. GULLIVER, 1963

El tiempo se detuvo bruscamente pocos años después de haberse escrito estas últimas palabras, con la terrible sequía y el cólera de los años sesenta. Hasta entonces, los imkana se habían visto libres de ayudas o interferencias. No había escuelas ni clínicas ni administración. Sólo alguna que otra expedición de castigo para controlar las luchas tribales. Pero el hambre y las enfermedades convencieron al gobierno de la necesidad de abrir la provincia de la frontera norteña a los misioneros y a las organizaciones benéficas.

Hoy en día vienen médicos de Nairobi, hay hospitales de las misiones y escuelas. Hay tejados de hojalata y recuerdos turísticos y se adopta un afectado aire de orgullo delante de las cámaras, seguido de una mano extendida que pide el pago de la tarifa. La vida parece discurrir más o menos como antes, con danzas, risas, súplicas y mentiras, sólo que ahora hay más cosas que pedir, no se muere uno tan fácilmente y hay blancos paseando en calzones cortos y vestidos. No es como en los viejos tiempos bajo el comisario de distrito Whitehousc que obligaba a los nativos a vestirse de rigueur para todo el mundo, pero lo que se dice para todo el mundo.

Y los turkana siguen creyendo que nada ha cambiado. Creen de veras que son el centro del universo. Oigamos hablar al viejo jefe, el M’zee:

—Con una lanza podemos matar un león, un elefante o una jirafa. Con toda precisión a seis metros de distancia. Los turkana nunca cambiarán sus costumbres. Si cualquier otra tribu intenta conquistarnos, la venceremos.

¿Indómitos y salvajes hasta el fin de los tiempos? Pero el M’zee viste pantalón de pana, por el amor de Dios, y camisa a rayas. ¿Acaso no comprendes, viejo, que fuiste comprado y vendido por un puñado de medicinas blancas y unos papeles rayados de ejercicios? Tus hijos no matarán un león ni siquiera con veinte lanzas y a cincuenta centímetros de distancia. ¿Por qué quisisteis escuelas?

—Para que los hijos puedan conseguir buenos empleos en la ciudad y envíen dinero a sus padres. Pero ellos nunca se olvidarán de su tribu…, sólo los malos.

Pues habrá muchos malos en los barrios pobres de Nairobi en los que olías tribus ganaron la batalla hace tiempo y también casi todos los buenos empleos.

En el Hospital del Distrito, el doctor Gerry Byrne de Dublín aparta los ojos de un paciente, tendido en una cama y yo diagnostico asombro en todo su rostro de querubín. Hacía seis meses, había escrito al Sunday Times:

«Apreciado señor Simon. Si, en su viaje alrededor del mundo, acertara a pasar cerca de Lodwar…» pero no lo creyó ni por un momento.

Está realmente encantado y sus grandes gafas brillan de placer. Los cuerpos negros permanecen tendidos por todas partes con unas modestas mantas verdes de algodón hasta la cintura. Es la sala de las mujeres; arrugados pechos colgantes, polvo en las plantas de los pies. Se ven muchos vendajes recién colocados sobre heridas, una remesa de personas recién operadas y dejadas allí para que las cuiden los médicos que mensualmente llegan desde Nairobi. Se trata, en general, de extirpaciones de quistes hidatídicos, la amenaza local; llegan a adquirir un enorme tamaño, a menudo en el hígado o en el bazo, como racimos de uva en jarabe, y, cuando revientan, la persona se muere. Dicen que los llevan los perros.

Hay una bonita muchacha de huesudas piernas que se está muriendo a causa de un tumor maligno, pero no se puede decir a nadie y tanto menos a la familia porque su cólera, dice Gerry, sería incontrolable. Además, dice, cuando se acaba el dolor, no queda nada. Cuando unos progenitores turkana saben que un hijo suyo se está muriendo, lo abandonan para que se muera de hambre. Nunca hubo demasiada comida por allí. No entierran los cadáveres. Los dejan para que los devoren las hienas, para mantener la carne en circulación por así decirlo.

Hace calor en Lodwar, un calor excesivo. A veces se puede ver el calor agitándose en el aire.

Fuera del hospital hay muchos otros pacientes tendidos en el suelo con sus familias, no tanto a causa de la falta de camas cuanto porque les gusta estar allí y sus familias vienen y les preparan la comida. ¿Higiene? ¿Qué más da? El índice de recuperación es alto. El umbral del dolor es también muy alto.

—A los hombres les gusta que les corten los pies —dice Gerry.

—¿Cómo? —exclamo casi gritando.

—Hay una enfermedad que les hincha los pies. Podemos atajarla, pero la hinchazón del pie no desaparece. Pero ellos prefieren que se lo amputen.

La Medicina Blanca es Asombrosa, dice Gerry lleno de admiración y recelos. Quiero decir que en Dublín no ocurría lo mismo. Aquí una medicina milagrosa sigue obrando milagros. La penicilina es lo que era en los tiempos tic Fleming; una inyección cura casi a todo el mundo instantáneamente, sobre todo a los niños. Lo malo es que uno se pregunta a veces: ¿para qué los estoy salvando? Casi toda la población de Kenia tiene menos de dieciséis años. No tienen gran cosa que hacer, no hay demasiada comida, ni siquiera en las zonas más prósperas del desierto. Multiplicar la población de aquí, en el desierto, parece una locura. Oh, mi Juramento Hipocrático, dice el doctor Gerry, no sé. ¿Por qué no le pregunta al obispo?

Los gastos y el modesto salario del médico los pagan las Misioneras Médicas de Santa María y hay realmente un obispo en Lodwar, monseñor Mahon. ¿Conoce él las respuestas? De ninguna manera.

—He dejado de pensar —dice—. Nunca pensé demasiado y ahora ya no me preocupa. Me limito a ir tirando. El futuro se encargará de sí mismo.

Habla con humor y vigorosa humildad. Ya ha adivinado mis verdaderas intenciones. Si él tuviera las respuestas, yo no las creería.

Se muestra dispuesto a aceptar que posiblemente esté creando más problemas de los que resuelve.

—¿Qué se puede hacer? No se puede dejar morir a la gente, ¿no?

No tengo el valor suficiente para decirle: Sí, se hace constantemente.

Nos encontramos sentados en una casa que el obispo construyó. Él sabe exactamente dónde sentarse, de espaldas a una pared de cemento tipo celosía que él mismo proyectó, partiendo de unas piezas de fácil diseño. A él le llega la brisa, pero a mí no, y me veo acosado por unas sedientas moscas que vuelan fanáticamente en enjambre alrededor de mis ojos y mis labios. Soy dolorosamente consciente de que al obispo no le molestan las moscas.

Es un hombre fuerte, delgado y vigoroso, con dientes amarillentos por el tabaco y el cabello canoso, vestido con calzones cortos y una camisa manchada de té. Nueve años en Nigeria, seis en Turkana, y una visita ocasional a los Estados Unidos para allegar fondos. Tiene pequeños hospitales en distintas aldeas remotas, atendidos por voluntarios daneses y por sus propios pastores y hermanas irlandesas.

No puede explicar cuáles son las motivaciones de los daneses (la religión desde luego que no), pero dicen que resultan mucho más adecuados para el trabajo y menos exigentes que los miembros de su Iglesia. Teme que sus monjas sean a menudo demasiado doctrinarias y entremetidas, y su inflexibilidad les impide soportar las tensiones. Todos aquellos pechos al aire, por ejemplo, aunque ahora ya no andan por ahí convenciendo a las indígenas de que se cubran. El obispo sonríe levemente al recordar las escenas de escándalo que se produjeron a propósito de la piscina donada por los noruegos en la que unas inflexibles monjas enfundadas en recalados trajes de baño se exponían al sencillo naturalismo de los dúctiles daneses.

La postura de «hombre de acción» del obispo no le ha apartado de sus responsabilidades. Tras haber obrado los milagros de la medicina moderna, se sintió obligado a buscar también los panes y los peces. Un experto de la FAO señaló que el lago Rodolfo estaba en condiciones de producir y suministrar entre cincuenta y ciento cincuenta mil toneladas de percas del Nilo anuales y el obispo puso manos a la obra. Unos ambiciosos hombres de negocios asiáticos destrozaron un avión y un camión para transportar el refrigerador. Ya había una jábega en el lago, traída e instalada por los británicos en tiempos más tranquilos. Hubo unas buenas capturas iniciales, pero después el rendimiento bajó y el plan no se llevó a cabo. Entonces el obispo decidió recurrir a los panes, con proyectos de riego río arriba.

—En las próximas lluvias de abril, podríamos poner en cultivo unas veinticinco hectáreas. Aspiramos a varios cientos, pero cuesta mucho. No son muy diligentes.

Sin que nosotros les dirigiéramos, no creo que ellos pudieran conseguirlo por sus propios medios. Me temo que las acequias se atascarían muy pronto.

Pero eso es preocuparse por el futuro y nosotros no hacemos eso, ¿verdad?

Mahon me cuenta los altibajos de su vida de misionero al modo en que los hombres mayores describen las esperanzas y decepciones que les han causado sus hijos con nostálgico afecto y confianza en la bondad de su vida e intenciones esenciales, independientemente de cuál haya sido el resultado. No regresaría de buen grado a la vida occidental (y tampoco lo haría ninguno de los voluntarios; su egoísta y complaciente naturaleza resulta demasiado descarada vista desde aquí), pero tiene pocas esperanzas. Está resignado a que le critiquen por sus «injerencias» en cuestiones de carácter extramédico. Parece ser que los tecnócratas del OXFAM y los organismos especializados de ayuda han humillado a menudo a su gente y él piensa que todos ellos son vulnerables.

—Proyectamos una imagen terrible sobre estas gentes, desplazándolos en «Landrover», viviendo en edificios de hormigón; pero, si construimos en barro, las termitas se abren camino por las paredes, se comen las jambas de las puertas y atacan el tejado. Lo hemos probado casi todo. Hay un individuo que ahora vive aquí en una tienda. Está muy contento, pero creo que nos causará un perjuicio porque, cuando se vaya, no podré encontrar a nadie que le sustituya viviendo en estas condiciones.

Advierte a su gente en contra de la imposición de sus hábitos a los turkana.

—Mi única esperanza consiste en que, al cabo de algunos años, podamos superar los malos efectos, demostrándoles que les apreciamos como personas.

Una esperanza auténticamente piadosa.

Mi pueblo es traidor, engreído, indolente, cruel, mentiroso y pedigüeño. ¿Habéis venido para conservarnos o para cambiarnos? ¡Ja! Mi pueblo es alto, bello, vigoroso, un pueblo indómito y salvaje; nuestros hombres pueden moverse como el león, el antílope y la jirafa, y nuestras mujeres pueden moverse de una manera que vuestras mujeres ya han olvidado. ¿Queréis encima que os apreciemos?

No obstante, el obispo me gusta mucho y prefiero incluso sus monjas a las muchachas de ojos saltones de las Naciones Unidas que vi rondando por Etiopía con sus cascos tropicales contra el sol y sus preciosos atuendos estilo safari.

Y me gustan de veras los horribles turkana. Aparte todo lo que son, yo les encuentro sexualmente atractivos. Hablo por experiencia: hemos danzado juntos. Canté «homm-hommmmm» y golpeé el suelo con los pies. Estaban decididos a convertirme en un turista. Pues muy bien, dije, será un maldito turista y empecé a regatear a propósito de todo lo que había. Por la noche, me iba a la zona reservada a las danzas más allá de altas chozas, donde encendían la hoguera y les observaba mientras interpretaban sus mágicos números de zoo. Extraordinario, me digo. Fotografías, tengo que sacar fotografías.

El hijo y heredero del jefe y posible miembro del Parlamento por Lodwar me habla suavemente en susurros a través del orificio que todos tienen en sus dientes frontales en previsión de un ataque de trismo.

—Dos cabras y un poco de cerveza de maíz y creo que podríamos organizar algo —dice.

—De acuerdo —digo—. Búsqueme las cabras.

Dos suaves cabritas negras y suficiente maíz para obtener cinco litros de cerveza para una noche cuestan noventa chelines, deducibles de los gastos. Emmanuel, el hijo del jefe, está siendo muy amable conmigo. Es un precio muy bajo por una fiesta. Su ayudante, el Guardián de Lodwar, con sus calzones color caqui y sus sandalias, ya ha organizado toda una intriga. Dos cabras, dice, no pueden alimentar a toda la tribu; por consiguiente, elegiremos tan sólo a los mejores y más audaces danzarines y a las mejores muchachas casaderas y concertaremos una cita secreta lejos de aquí.

Me doy cuenta de que no habrá posibilidad de conservar el secreto. A este individuo le gusta intrigar y todo el mundo se muestra encantado de participar en la travesura. A la tarde siguiente se reúne a los escogidos. Los hombres se encierran en uno de los recintos donde simulan que no les observan mientras sacan sus mejores tocados guerreros y los mejores manteles para envolvérselos alrededor de la cintura. Las muchachas ya se han puesto en camino, parloteando emocionadas entre sí como hacen en todas partes las muchachas que acuden a un baile, con los largos pellejos de cabra relucientes y constelados de cuentas rojas, blancas y azules, oscilando impresionantemente de uno a otro lado, envolviendo tensamente las nalgas que tanto entusiasman a los turistas, tan femeninas y prominentes que no puedo evitar hacer una incongruente comparación con los polisones de un salón de baile de la Regencia. Aparte las cuentas, collares y brazaletes y delantales de adorno que sirven para indicar su riqueza y su carácter de muchachas casaderas, se adornan las cabezas parcialmente afeitadas con brillante y fresco barro de color rojo. La cerveza de maíz recién fermentada se encuentra en dos relucientes y cuadrados bidones de dos litros y medio de capacidad llamados «debbies» que dos muchachas portan sobre sus cabezas con impresionante soltura y gracia, haciéndolos danzar al ritmo de sus cuerpos y confiriendo a aquellos toscos bidones de hojalata la elegancia de hermosas ánforas mientras sus brazos oscilan tentadoramente en el aire y ellas se dirigen, casi corriendo, pero con hermoso comedimiento, al lugar en el que tendrá efecto la danza. Mientras los hombres avanzan formando un grupo aparte con sus coronas de plumas de avestruz y sus brillantes capas de lord, no me importa que los manteles que lucen se hayan tejido en Birmingham.

Toda la aldea sabe, como es lógico, que se está fraguando algo. Unos pequeños y desnudos negros llevan varias horas merodeando alrededor del recinto. Mientras avanzamos a través de las dunas, un grupo de curiosos nos sigue a respetuosa distancia. Lo que les desconcierta es la hora. Es demasiado temprano para la danza, pero yo he insistido en sacar fotografías de día. En el lugar elegido, se enciende inmediatamente una gran hoguera y los dos inocentes animales negros son alanceados ritualmente, destripados y arrojados al fuego enteros, con pellejo y todo.

Las muchachas están ensayando tomadas de la mano mientras entonan un canto y efectúan carrerillas sobre la arena. Los hombres insisten en posar para interminables fotografías en grupo, adoptando severas expresiones con la excepción del Guardián que anda tonteando constantemente con sus calzones cortos de color caqui, estropeando la falsa autenticidad de la escena y convirtiéndola en real. Después empiezan a danzar y yo tengo que saltar y agacharme y rodar por el suelo con mi cámara de 28 mm, en un intento de recordar cómo lo hizo David Hemmings en Blow Up, hasta que se desvanece la luz y llega el momento de trinchar las cabras.

Ahora los seguidores ya han captado el olor del crujiente pellejo y se han reunido en una elevación de terreno, observándolo todo con envidia, precedidos por una fila de vejestorios con expresiones expectantes. Los carniceros tribales empiezan a despedazar los animales, dejando los trozos sobre una mesa de ramas y hojas verdes, pero se respira una atmósfera de peligro y oigo que se levantan voces entre los guerreros. No demasiado fuertes todavía porque sus bocas están llenas de carne y cartílagos, pero, a medida que se va terminando la carne, las disputas se hacen más acaloradas y, para mi asombro, la mitad del primer grupo se levanta y se aleja enfurecida.

—Ah —dice Emmanuel—, lo siento, pero ahora tenemos que terminar.

Se ha producido un cisma en la tribu. Se ha descubierto una herejía. Según la tradición tribal, las cabras hubieran tenido que trocearse de una determinada manera y los mejores trozos hubieran tenido que ofrecerse primero a los ancianos de la tribu (que sin duda los hubieran aceptado). Al diablo con todo eso, dijo el Guardián y su Consejo Revolucionario, por qué tienen los vejestorios que disfrutar de los mejores trozos. Ni siquiera han sido invitados. Sin embargo, algunos de sus seguidores no son tan enérgicamente progresistas. Tras haber chupado sus chuletas, deciden que ha llegado el momento de dar jabón a los viejos y montan una Manifestación y Huelga de Adhesión. Se murmura que, bajo los manteles, se han llevado otros pedazos de cabra para más tarde.

Una tarde de buen trabajo. He sacado mis fotos; he mostrado que los turkana son efectivamente engreídos, traidores y todo lo demás. Y he demostrado lo que puede hacer un turista con un par de cabras para destruir la estructura de una sociedad tribal. Mañana los visitantes podrán venir en sus 747 desde Francfort y Chicago y acabar con los restos.

No me queda más que recoger mis recuerdos turísticos y regresar en avión a Nairobi. Me pregunto si hubiera ocurrido lo mismo en caso de haber llegado con mi moto. No. Estoy seguro de que no. Comprendo que el volar puede ser muy, pero que muy peligroso. Oigo que los turistas se burlan de mí. Las motos, dicen, son tan alienantes como los aviones, es la misma tecnología aplicada de distinta manera. No lo entienden. Estoy hablando del efecto que se produce en mí. El largo, duro y solitario viaje da lugar a una clase de respeto distinta. Me propongo seguir así a partir de ahora.

Pero entonces no hubiera podido conseguir las fotografías. Dios mío, no lo sé y de nada sirve preguntárselo al obispo…

Quería ir a Mombasa y beberme una cerveza.

No sólo lo quería, sino que lo esperaba. La vida en Nairobi me había ablandado. En lugar de una cerveza, conseguí una rueda pinchada.

—Maldita sea —dije amargamente—. Justo lo que esperaba.

Malhumorado. Decepcionado. Empecé a gritar. ¿Por qué no? La autopista estaba desierta. No había nadie.

—¿No es cochinamente perfecto? —grité.

«Sí», contestó Dios, pero yo no le oí.

Solté una palabrota con toda la fuerza de mis pulmones y ésta se perdió en la maraña de matorrales al borde de la carretera. Había llegado el momento de hacer algo útil.

Estaba furioso porque había tenido dos semanas en Nairobi para revisar y reparar la «Triumph», para lavarla y engrasarla y colocar unas bolsas nuevas de cuero sobre el depósito y cambiar los neumáticos y las cámaras de aire de las ruedas y, sin embargo, aquí estaba, a doscientos cuarenta kilómetros de distancia en la carretera de Mombasa con un pinchazo y la perspectiva de una sucia y enojosa tarea por delante. Además, era mediodía y me encontraba a dos grados al sur del ecuador, casi al nivel del mar en la época más calurosa del año y enfundado en una chaqueta de piloto.

Aunque hiciera calor, la chaqueta me resultaba cómoda de llevar siempre y cuando la moto se moviera. Su rigidez me salvaba del cansancio que produce el hecho de ser azotado constantemente por el aire y, por otra parte, me ahorraba el problema de tener que encontrar un sitio donde guardarla. Sabía que resultaba raro lucir una chaqueta de piel de oveja en los trópicos y me gustaba el efecto, pero, cuando cesaba la corriente de aire, disponía de aproximadamente treinta segundos antes de alcanzar el punto de ebullición y mis treinta segundos se habían agotado.

Hice rodar cuidadosamente la moto sobre la llanta de la rueda hacia el borde de la carretera, empujé el soporte, desmonté y arrojé la chaqueta al suelo. Después los guantes. Después el casco. Y después empecé con el equipaje.

«Ni siquiera un perro loco haría semejante cosa bajo el sol del mediodía», pensé.

En Nairobi me habían avisado. Hay una buena carretera asfaltada para ir a Mombasa, dijeron, cuatro o cinco horas en automóvil, pero la superficie de la carretera se calienta tanto que provoca pinchazos. En Nairobi había dejado que otras personas me colocaran unas nuevas cámaras de aire, pero la de atrás había quedado pellizcada por las palancas del neumático y se habían producido tantos agujeros que había tenido que poner de nuevo en su lugar la antigua cámara llena de parches. Ahora el calor había derretido los parches. Eso es lo que yo creía que había ocurrido, cosa que me ofrecía la ocasión de echarle la culpa a otros.

—Maldito estúpido —dije.

Pero el maldito estúpido era yo por haber sido demasiado holgazán para hacerlo yo mismo y por no haberme puesto en marcha a primeras horas de la mañana cuando la carretera estaba más fría.

Normalmente, un pinchazo no era un desastre. Con un poco de práctica y una hora de enérgico trabajo se podía resolver. Primero tenía que retirar todas las cosas pesadas de encima de la moto porque, con el neumático de atrás pinchado, me era imposible levantarla sobre el soporte central. Y, sobre una superficie blanda, tenía que encontrar también algo firme sobre lo que poder apoyar el soporte central. Saqué las herramientas, el jabón, un poco de agua y un trapo. Después tenía que retirar el silenciador del tubo de escape derecho, lo cual significa desenroscar un par de pequeñas tuercas con sus arandelas y dejarlas cuidadosamente sobre el trapo extendido. Una vez hecho esto, se podía desenroscar el mandril y retirarlo del eje y, con él, el espaciador y el regulador de la rueda, dejándolo todo sobre el trapo para no perderlo entre la arena y la hierba. Procuraba pensar como un manual.

Entonces eché mano de un buen truco que había descubierto. Retirando también el soporte oscilante, la moto se inclinaría en ángulo hacia la izquierda y entonces quedaría espacio para retirar la rueda de las ranura y sacarla por debajo del guardabarros. Sin este truco u otro parecido, resultaba imposible que un solo hombre pudiera retirar la rueda de atrás. La llamaban rueda Rápidamente Desmontable y era ciertamente más fácil que retirar también el diente de engranaje y la cadena, pero yo pensaba que no había alcanzado un grado excesivo de refinamiento.

Una vez retirada la rueda, tras haber recordado en el último minuto de desconectar el cable del cuentakilómetros, había que aflojar los tornillos de seguridad. Eran dos tornillos que sujetaban el neumático a la llanta e inducían a muchos espectadores a preguntarse por qué llevaba yo tres válvulas de aire en la rueda en lugar de la habitual válvula única. Las tuercas podían ser difíciles de desenroscar a causa del polvo acumulado, pero yo había colocado sobre las tuercas dos trozos de tubo de plástico untados de grasa para que, una vez aflojadas, las tuercas se pudieran desenroscar rápidamente con el dedo. Eso me ahorró unos diez minutos al principio y al final.

Los neumáticos nuevos cuestan de sacar, sobre todo con las palancas de tamaño más bien reducido que yo me veía obligado a llevar, pero el agua jabonosa me fue muy útil. Por desgracia, cuando saqué la cámara, se rompió la correa de la llanta. La correa protege la cámara desde el interior de la llanta de donde salen todos los rayos de la rueda y, evidentemente, es más seguro tener una. Yo no tenía otra de repuesto, otro motivo para soltar maldiciones.

Resultó que a los viejos parches no les había ocurrido nada. Había dos nuevos pinchazos en el interior de la cámara, unas diminutas rendijas, y junto a ellos descubrí unas marcas y unos puntos en los que la goma se había ampollado.

—Rayos y truenos —exclamé y también—: Merde puissance treize.

Soltaba muchos tacos aquellos días, de una manera un poco estúpida, pero con mucho sentimiento.

Estaba claro que la vieja cámara ya no servía y tendría que arreglar los nuevos pinchazos. Resultaba difícil en medio de aquel calor, con las moscas refrescándose en mi sudor, teniendo en cuenta sobre todo los parches tan malos que llevaba.

El mejor sistema de mi repertorio me lo había proporcionado una empresa de Birmingham llamada Schrader. Hacían una válvula con un tubo largo que se podía conectar con el motor en lugar de una bujía de encendido. Siempre y cuando hubiera por lo menos dos cilindros, se podía hacer funcionar el motor con uno de ellos e inflar el neumático con el otro pistón. Pude por tanto inflar el neumático y pareció que todo iba bien.

Repetí todo el proceso a la inversa. Las llantas volvieron suavemente a su sitio gracias al jabón y la rueda quedó levantada. Veinte minutos más tarde, la moto ya estaba nuevamente a punto y yo me estaba lavando las manos con la última agua jabonosa que me quedaba cuando observé que el neumático estaba medio desinflado.

En aquel momento, pareció que se me acababa la vida. No tenía fuerzas siquiera para soltar una maldición. Me dejé caer sobre la chaqueta, saqué los cigarrillos y traté de pensar en otras cosas. Aquel lugar era muy agradable, pensé, si uno no tenía nada que hacer. Más caluroso que Nairobi, desde luego. Pero no demasiado. En absoluto. Y agradablemente seco.

Contemplé la vegetación del borde de la carretera, tratando de identificarla o de grabarla en mi memoria, pero no pude descubrir nada lo suficientemente característico para llamarme la atención. Había unas flores silvestres que se me antojaban parecidas a las flores silvestres de todas partes y unos achaparrados matorrales y arbustos que eran como los de otros lugares. Me molestaba mi incapacidad de distinguir claramente las plantas y recordarlas. Era un gran inconveniente. Por encima de cualquier otra cosa, un viajero tendría que tener buen ojo para los detalles naturales, pensaba yo, porque eso es lo que ve casi constantemente. Había unas plantas de bambú y me alegré de encontrar por lo menos una cosa que pudiera reconocer, sin saber que había más de doscientas especies distintas.

Más allá de los matorrales, donde el terreno se había desbrozado para las obras de construcción de la carretera, había unos árboles igualmente desconocidos para mí, frondosos y de altura media. Me acerqué al borde del bosque para orinar y me pregunté si alguna enorme bestia se abalanzaría sobre mí avanzando por entre la maleza. Probablemente no, pensé, porque había visto algunas pequeñas granjas entre los árboles mientras circulaba por la carretera. En realidad, hacía cosa de un kilómetro y medio, había pasado frente a una estación de servicio en una encrucijada donde había un letrero. ¿Qué decía? Miré el mapa. Eso debía ser. El Cruce de Kibwezi.

Me estaba preguntando qué iba a hacer cuando vi acercarse a Pius, aunque entonces no sabía todavía naturalmente cómo se llamaba. Era un hombre gordo en el mejor sentido de la palabra, no voluminoso, obeso, fofo o hinchado, sino de una magnífica y carnosa corpulencia capaz de hacerle la boca agua a un caníbal. Su negro cuerpo aparecía encantadoramente envuelto en una alegre camisa floreada e iba montado en su pequeña moto «Yamaha» en cordiales relaciones con el mundo y con un mesurado sentido de su propia importancia a bordo de aquella máquina. Le hice señas y se detuvo junto a mí.

—No sé si podrá usted ayudarme… —dije.

—Ciertamente —dijo—. Con toda seguridad. Veo que tiene dificultades, ¿verdad? Un ligero inconveniente.

—Bueno, tengo el neumático desinflado…

Y le expliqué lo ocurrido.

—Le presentaré al señor Paul Kiviu —estalló él con entusiasmo—. Con toda seguridad es el hombre que hace falta en este momento. Es el gerente de la gasolinera BP del Cruce de Kibwezi y es amigo mío.

Menos mal que la carretera era llana en aquella zona. Mientras yo empujaba la moto cargada sobre su neumático desinflado, Pius empezó a revolotear a mi alrededor como una mariposa, gritándome palabras de aliento, suplicándome que creyera que mis problemas iban a terminar muy pronto. Su bondad era irresistible y empecé a creer en él.

En cualquier caso, me alegré de que hubiera ocurrido algo y de que pudiera establecer contacto con la gente. Me parecía entonces que lo que yo deseaba era resolver rápidamente mi problema y poder seguir adelante. Tenía que embarcar en Ciudad de El Cabo y el viaje seguía siendo lo principal. Lo que ocurriera por el camino y las personas que pudiera conocer, todo eso era accidental. Aún no había comprendido del todo que las interrupciones eran el viaje.

Paul Kiviu comprendió mi problema. No podía hacer nada al respecto, pero lo comprendía y se dice que un problema compartido es un problema resuelto. Más que comprender mi problema, Pius lo apreciaba. Se gozaba con él, lo celebraba; en cambio, Paul lo comprendía porque él también tenía problemas. Estaba acostumbrado a ellos y era el primer africano con problemas que me echaba a la cara. Era menudo, delgado y vehemente y daba muestras de estar preocupado.

Su gasolinera de la BP tenía una zona de servicio y unas bombas. El edificio principal estaba resguardado y tenía sillas y mesas de metal de color, siendo los clientes atendidos desde una pequeña cocina en la que una muchacha con un pañuelo en la cabeza hacía deslizar dulces, bebidas y bocadillos sobre un mostrador. Todo estaba limpio y ordenado y era lo más moderno que había en varios kilómetros a la redonda. Tomamos unas bebidas carbónicas con patatas fritas y reflexionamos acerca de lo que habría que hacer.

En realidad, era muy sencillo. Necesitaba una cámara nueva y ésta tendría que venir de Nairobi. La cámara pinchada se podía arreglar, desde luego, pero tendría que recorrer un largo camino antes de poder abrigar la esperanza de conseguir una cámara nueva. Suponía que no encontraría nada en Tanzania o Zambia, y en Rhodesia, con el bloqueo, tal vez me fuera difícil. El hecho de haber visto cómo perecía la vieja cámara me hacía lamentar no tener otra nueva así como otra aceptable de repuesto. Por consiguiente, llamaría a Mike Pearson, el representante de la «Lucas» en Nairobi, y le preguntaría si podía conseguirme una cámara de aire. Y también una correa de llanta.

Entretanto, la moto podría quedar a buen recaudo en la gasolinera de la BP y yo esperaría en Kibwezi.

—Con toda seguridad. Ésta es la solución —exclamó Pius y tomamos otra bebida carbónica y nos fumamos unos cigarrillos.

Un poco más tarde, cuando una persona ya podía volver a ver su propia sombra, me acomodó en el sillín posterior de la «Yamaha» de Pius y nos dirigimos a la ciudad.

Kibwezi era un revoltillo de casas de madera pintada con tejados de hojalata, casi todas ellas de una sola planta, en una encrucijada de tierra reseca. Estaba muy lejos de la carretera de Mombasa y no podía verse desde la misma, pero los autocares llegaban y daban la vuelta, levantando una fina polvareda. Kenia era un país muy seco y necesitado de lluvia. Muchos animales de las reservas ya habían muerto de sed.

En una esquina destacaba el «Curry Pot Hotel». En la otra había la tienda principal, regentada como de costumbre por unos comerciantes asiáticos. Había otras pequeñas tiendas y bares, y en la calle tenderetes de fruta y verduras.

Apretujada entre esta tienda y la siguiente, en un espacio no más grande que un compartimiento de un vestuario, se encontraba la Oficina de Correos de Kibwezi. Buena parte del espacio estaba ocupada por una antigua centralita de madera y frente a ella, con los auriculares pegados a la cabeza, podía verse al resuelto administrador de correos de Kibwezi. Estaba reprendiendo a uno de sus clientes por teléfono. Llevaba años esforzándose por arrastrar a los habitantes de Kibwezi al siglo XX. Les había echado sermones y les había convencido acerca de la manera más adecuada de escribir la dirección en un sobre, de la falta de respeto que significaba el hecho de pegar primero la cabeza de la reina y después la cabeza de Kenyatta al revés, de la necesidad, cuando se enviaba un telegrama, de tener alguna idea de adonde se tenía que mandar.

—¿Quién es este Thomas N’Kumu? No conozco a este hombre. No es el primer ministro, ¿verdad? Lo más importante es su lugar de residencia. Primero tenemos que saber dónde está el tal N’Kumu y después ya buscaremos los mensajes —su paciencia se había agotado—. Éste es el método más correcto para manejar este asunto —gritó despectivamente contra el pequeño tubo negro y, con la cólera de un dios en el día del Juicio Final, retiró la clavija.

Me enfrenté con el tirano con el número, la central y el nombre del sujeto en impecable orden y no tuvo más remedio que atenderme. Manipuló los controles de la máquina a través de la cual gobernaba el mundo y, con sorprendente eficiencia, pude establecer contacto con Nairobi y resolver la cuestión. Harían todo lo que pudieran por encontrar las cámaras y enviármelas. Me enviarían un telegrama al día siguiente. Decidí alojarme temporalmente en el «Curry Pot Hotel».

Pius me acompañó de nuevo a la gasolinera de la BP para recoger la bolsa roja en la que guardaba el neceser y los calcetines limpios. En Kibwezi casi todo el mundo iba descalzo o utilizaba sandalias, pero yo no tenía sandalias y había leído en alguna parte que había unos parásitos que penetraban en los pies, razón por la cual prefería llevar zapatos y calcetines. Las sandalias hubieran sido más cómodas para mis doloridos pies y para todos cuantos me rodeaban, al tiempo que hubiera podido ahorrar calcetines, pero ocupaban un lugar muy bajo en mi lista. Yo tenía una larga lista de deberes que pensaba cumplir cuando tuviera tiempo. En ella figuraban notas, cartas, y artículos que pensaba escribir, mejoras que pensaba introducir en la moto y modificaciones de mis distintos «sistemas», y todo ello tenía prioridad sobre las sandalias. Una vez había tenido unas sandalias y no las había podido usar porque me arrancaban la piel de los dedos y por este motivo las había vuelto a colocar en uno de los últimos lugares de la lista. Sólo destinaba una porción de mi tiempo a las cosas que no me apetecía hacer dado que la lista de cosas por hacer era interminable y, de otro modo, hubiera perdido toda la alegría de vivir. Si en algún momento deseaba hacer algo de la lista, lo hacía sin preocuparme de la prioridad, pero las sandalias nunca habían entrado en esta categoría a causa del doloroso recuerdo de los dedos despellejados de mis pies. De esta manera organizaba más o menos mi vida. La lista no estaba escrita, sino que la llevaba en la cabeza y me bajaba por la columna vertebral donde a veces me producía dolor de espalda.

Paul recibió la visita de otro amigo en la gasolinera de la BP, un sujeto corpulento y musculoso llamado Samson con un rostro muy apacible. Era un policía, pero no estaba de servicio y nos entretuvimos un rato hasta que Paul pensó que ya se había preocupado demasiado por aquel día y regresamos juntos a la ciudad.

Fuimos al bar que había unas puertas más abajo de la Oficina de Correos. Ya había anochecido y la estancia aparecía iluminada por lámparas de parafinas que sibilaban suavemente. Aquella luz me gustaba mucho y la prefería a las bombillas y a los horribles tubos fluorescentes que ahora ya habrán instalado probablemente.

Era una estancia cuadrada con un mostrador a un lado y una media docena de mesas sobre un sencillo pavimento de madera. Las puertas y las ventanas estaban abiertas, al igual que en todas partes. Ya había varios grupos de hombres, elegimos una mesa vacía y pedimos que nos sirvieran. La cerveza la servían las chicas de la barra y, puesto que había tres, no estaban muy ocupadas. Les gustaba estar allí porque a veces podían irse con un hombre cuyo aspecto les gustara y pasarlo bien y, en caso de que el hombre fuera generoso, podían ganar de paso algunos chelines.

No sabía lo de las chicas cuando nos sentamos, pero me enteré a medida que iba pasando el rato. La conversación fue muy animada y estuvo llena de diversión y de risas mientras contestaban a mis preguntas y yo a las suyas.

Las muchachas lucían las mismas batas holgadas de color de rosa abrochadas por la espalda y unos pañuelos en la cabeza. Debajo de las batas sólo llevaban unas braguitas de nilón. Como es lógico, ahora ya me había acostumbrado por completo a la desnudez, no según la costumbre europea de sentirse libre de turbación y de no salírsele a uno los ojos de las órbitas al contemplar un muslo, sino según la costumbre africana de no establecer diferencia entre las distintas partes de la anatomía puesto que, cuando todas ellas se exhiben conjuntamente, una espalda suavemente arqueada o una cabeza bellamente en equilibrio pueden ser tan estimulantes como un busto o unas nalgas. Únicamente los órganos sexuales se mantenían ocultos para las ocasiones especiales.

Las botellas de cerveza «Tusker» seguían llegando desde la nevera y Paul estaba empeñado en organizarme una cita con una de las muchachas de la barra. Al principio, sus esfuerzos me hicieron simplemente gracia. Llevaba varios meses sin estar con una mujer, pero no me parecía un período muy prolongado y, en otro sentido, me había acostumbrado al celibato. El viaje era tan intenso y me proporcionaba tantos estímulos que resultaba completamente satisfactorio en sí mismo. Una vez fuera de Europa, había encontrado muy poco estímulo erótico artificial, sobre todo en los países musulmanes, y había empezado a pensar que en Occidente exageramos mucho a este respecto. En cualquier caso, la prostitución hubiera sido mi único recurso y, puesto que no experimentaba esta necesidad y el riesgo me parecía demasiado grande, había prescindido de las putas.

Pero aquellas chicas de la barra me gustaban. Me gustaba la indolente forma en que movían las piernas, sus andares desmadejados. Y resultaba evidente que eran melindrosas. Había una libertad de expresión y movimiento que también me liberaba a mí y una de ellas me atraía especialmente, razón por la cual se lo dije a Paul y éste redobló sus esfuerzos.

—Lo malo —dijo Paul en un afán de buscar problemas— es que estas chicas nunca se han acostado con un M’zungo. Tienen miedo. Piensan que un M’zungo será distinto. Pero yo las convenceré.

Nos reímos de buena gana ante una ignorancia tan absurda y, al final, una de las chicas le prometió a Paul que vendría más tarde, pero no lo hizo y yo me quedé un poco triste.

Por la mañana se recibió un telegrama en el que se me anunciaba que la cámara de aire sería entregada aquel mismo día en la gasolinera de la BP, por lo que me dirigí al cruce y empecé a trabajar de nuevo con la rueda. El día se fue desarrollando lentamente y yo me acomodé a su ritmo, trabajando un poco y hablando y observando a la gente que iba y venía por gasolina. A primera hora de la tarde, llegó una reluciente y rápida furgoneta de la ciudad con dos cámaras y dos correas de llanta y yo contemplé Nairobi con ojos de Kibwezi como algo pavorosamente eficiente y lejano.

Las horas fueron pasando en medio del trabajo y el ocio hasta que oscureció y llegó el momento de ir a beber. El «Curry Pot Hotel» tenía varios rasgos que lo distinguían como uno de los principales lugares de Kibwezi. El primero de ellos era un impresionante grill de madera a lo largo de la barra que era lo que veía el visitante al entrar. Allí me habían proporcionado una habitación a cambio de unos pocos chelines y un impreso en el que yo había escrito: «535439A, 10 de sept. del 73 10 de sept. del 83, Londres, Foreign Office, británica, Hamburgo, Alemania, St. Privat, Francia, Constructor, Nairobi, Mombasa, 18 de enero del 74, Edward J. Simon», sin mirar siquiera mi pasaporte ni levantar el bolígrafo del papel.

Desde allí uno franqueaba una puerta abierta que daba acceso al bar y, desde el bar, pasaba a un patio cerrado. Las provisiones del bar eran rudimentarias, pero satisfactorias. Se podía tomar cerveza o ponche. Supongo que debía de haber whisky y ginebra para los mejores clientes y quizás otras muchas cosas.

Al final del patio, había otro detalle que me llamó la atención. Era el lavabo de caballeros bajo su propio tejado de hojalata, una cosa muy bonita de carbón en un hueco de cemento. Las habitaciones de los clientes se encontraban en el extremo más alejado del patio. Había una serie de compartimientos hechos de hierro acanalado fijado a una estructura de madera con pavimento de tierra endurecida. Mi habitación tenía una estera, una cama con una sábana y un colchón protegido todavía por su envoltura de plástico, una mesita con una jarra y una jofaina y creo que incluso un espejo. Era totalmente adecuado y lo consideraba de bastante categoría. Las paredes metálicas estaban pintadas de plateado por fuera para adornar el patio y proporcionar placer a los bebedores.

La pintura plateada brillaba suavemente a la luz de la lámpara cuando volvimos a reunirnos la segunda noche, Paul, Pius, Samson y yo. Paul lucía una camisa blanca y un alegre sombrerito de fieltro de ala curvada hacia arriba, Samson iba vestido con pantalones negros y una camisa azul oscuro con botones forrados de tela. Era el más oscuro de los tres y, a medida que avanzaba la noche, su negrura se fue disolviendo en la negrura de las sombras. Pius lucía como de costumbre una camisa floreada y su ancho rostro de calabaza brillaba alegremente.

Paul y Samson habían estado trabajando hasta la puesta de sol y estaban abrumados por sus ideas acerca de la servidumbre humana.

—El empleo es un auténtico fastidio —dijo Samson, balanceándose en su asiento mientras estiraba las piernas bajo la mesa de superficie de hojalata.

—Vaya si lo es —dijo Paul; ladeó su garboso sombrero y se volvió hacia mí para explicármelo—. Mire, este hombre no es libre. Anda por la ciudad incluso cuando ha terminado el servicio y puede acudir cualquier persona en cualquier momento, alegando que su presencia es absolutamente necesaria en caso de que se haya producido un crimen inesperado, o un fatal accidente o qué sé yo.

Paul, por su parte, se veía obligado a permanecer en su puesto del Cruce de Kibwezi desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche todos los días de la semana, incluidos los domingos.

—Ya vio usted que anoche tuve que abandonar este grupo durante dos horas. Tuve que ir, ¿comprende? Llegaron algunos suministros para la cantina y tuve que ir a revisar las existencias. Eso puede ocurrir en cualquier momento… y no sé si mañana tendré trabajo.

La voz no sonaba enojada ni quejumbrosa. Describía con tristeza la pérdida de la tranquilidad. La responsabilidad y la culpabilidad devoraban sus vidas y no aportaban seguridad, sino una creciente incertidumbre.

A unos cuarenta y ocho kilómetros carretera de Nairobi arriba se encontraba la shamba de Paul, una parcela de tierra en la que vivían su mujer y sus hijos. Conseguía visitarlos aproximadamente una vez al mes.

—Lo que hace falta aquí —añadió— son mil quinientos chelines. Entonces podría construir un depósito de agua en mi granja y cultivar muchas cosas.

«Doscientos dólares», pensé. Llevaba conmigo en aquellos momentos una cantidad cinco veces superior. ¿Qué repercusión podían tener en mi futuro doscientos dólares más o menos? Mañana podía perderlo todo y esta noche podía transformar la vida de un hombre. La excitación fue creciendo en mi interior, pero no acertaba a darle salida. «¿Y qué vas a hacer mañana —me pregunté—, cuando conozcas a alguien que lo necesite para salvar su vida? ¿No es eso? O lo guardas todo o lo das todo. ¿Cómo puedes abrigar la esperanza de viajar como si fueras un filántropo?». Decidí pensarlo con más detenimiento más tarde. En el fondo de mi mente se albergaba la duda de si las cosas serían exactamente tal y como Paul decía.

Entretanto, Pius se estaba extendiendo a propósito de un plan de seguros que Paul no podía permitirse el lujo de suscribir. Aquel trío se me antojaba a un tiempo conmovedor y simbólico, el pequeño africano tratando de ganarse honradamente un dinerillo con las musculosas fuerzas de la ley y el orden a un lado y el rechoncho poder de las finanzas al otro. ¿A quién estaba protegiendo Samson realmente y a quién estaba tratando Pius de embaucar?

—¿Qué es este seguro que está vendiendo? —le pregunté a Pius, cayendo involuntariamente en su jerga.

—Las personas me buscan para proteger su vida y sus propiedades —replicó él orgullosamente.

Me pregunté qué clase de accidente sería el más habitual.

—Las mordeduras de serpiente son muy comunes. Mis pólizas no cubren las mordeduras de serpiente —añadió como si ello fuera un tanto a su favor.

Observé que Samson mostraba interés por la información. Se agitó y dijo en tono sorprendido:

—¿Qué es eso? ¿Vendes seguros de accidente y no cubres las mordeduras de serpiente?

Yo también estaba asombrado.

—La mordedura de serpiente no es un accidente —dijo Pius—. ¿Cómo puedes decir eso? La serpiente no muerde por accidente. Quiere morder —ante nuestro asombro conjunto, añadió—: Cuando se trata de la obra de un ser viviente, no es un accidente. Éste es el criterio de mi compañía.

A todos nos pareció una atrocidad.

—¿Y qué me dice del hombre que murió a causa de la caída de un cerdo? —grité—. El cerdo lo tenían en un balcón de Nápoles, el balcón se rompió y el cerdo cayó sobre un peatón y lo mató. ¡Eso fue un accidente!

—Eso fue provocado por las personas que dejaron el cerdo en el balcón —replicó él en tono relamido—. No fue en modo alguno un hecho accidental. Da lo mismo que sea un cerdo, un león, una serpiente o cualquier otra cosa.

—Bueno —terció Paul—, cuando cayó encima del hombre, es posible que el cerdo ya hubiera muerto de un ataque al corazón, ¿no? Por lo tanto, morir a causa de un cerdo muerto es un accidente.

—Se llevará a cabo también una investigación acerca del cerdo y habrá un certificado en el que se indicará la hora de la muerte —comentó misteriosamente Samson desde las sombras.

—Yo no aseguro contra caídas de cerdo o mordeduras de serpiente en la región de Kibwezi —dijo Pius con vehemencia—. Desde luego que no.

—Espero que le explique todo eso a sus clientes —le dije.

—Pues claro. Y les gusta mucho —contestó él.

Cesaron las tonterías y nos sumergimos de nuevo en la paz de la noche de Kenia. Nos sirvieron más «Tuskers». Parecía posible beber cualquier cantidad de cerveza sin que ello nos hiciera demasiado efecto. La mesa resultaba ahora casi invisible bajo las botellas vacías, pero yo sólo experimentaba un sosegado afecto por mis compañeros y una frecuente necesidad de visitar el agujero de carbón.

Les entristecía mi partida. Habíamos llegado a apreciarnos rápidamente porque nuestra amistad no había tropezado con ningún obstáculo. Lo único que queríamos los unos de los otros era tiempo y respeto. Cierto que mi atención les halagaba y les inducía a mostrarme sus mejores facetas. Yo, que ya había llegado tan lejos en un viaje tan inimaginable, me había detenido y había dedicado toda mi atención a aquellos tres hombres cuyas vidas enteras se hallaban inscritas dentro de un radio de ciento cincuenta kilómetros alrededor de Kibwezi. No era momento para comportarse con vileza o mezquindad.

El Espíritu Encarnado del Gran Mundo de los Sueños se reúne con los Tres Sabios de Kibwezi y, durante cuarenta y ocho horas, todo es luz y verdad. Un hombre puede vivir de acuerdo con sus ideales durante este tiempo. Y aquellos tres hombres tenían efectivamente ideales y por eso éramos iguales y ellos se mostraban corteses y pagaban sus consumiciones de cerveza. Y guardaban una lágrima para el momento en que el gran pájaro reemprendiera su vuelo.

Me estaba convirtiendo en un mensajero de los sueños de los hombres. Los reunía como polen y los fertilizaba al pasar. Pero aún no había comprendido del todo mi poder ni tampoco el transformador efecto que ejercía sobre las personas, y seguía pensando que éstas eran tal y como yo las veía.

Paul había vuelto a sumirse en una suave tristeza.

—Mañana se va usted, ¿verdad? —dijo.

—Sí. Tengo que seguir hasta Mombasa.

Adoptó una decisión.

—Esta noche va a tener una chica —dijo, llamando a la chica de la barra que tenía más cerca.

Estaba hablando rápidamente en swahili y ella se acercó a nosotros riéndose un poco y protestando, si bien dirigió a mi sonriente rostro varias miradas favorables. Hubo ulteriores escaramuzas en el transcurso de la siguiente ronda de «Tuskers» y después Paul dijo:

—El asunto está resuelto. Irá.

Estaba demasiado oscuro para poder ver su rostro con claridad. Sólo vi que era menuda y que daba la impresión de estar un poco gorda. No me preocupé porque tuve la certeza de que, al igual que la noche anterior, el miedo al temible M’zungo la induciría a huir.

Poco después, ya no quedó sitio en la mesa para más botellas y decidimos terminar. Mis amigos se retiraron y yo me fui a mi habitación y encendí el quinqué. Hacía mucho calor incluso a medianoche y el aire estaba inmóvil. Afortunadamente, daba la impresión de que no había mosquitos. Me despojé de toda la ropa y me tendí sobre la sábana, dispuesto a dormir de aquella guisa. Pensé por un instante en la muchacha y, aunque sabía que no iba a venir, la idea me estimuló. Llamaron a la puerta. Otra vez. Me levanté, buscando algo que ocultara mi erección. Después pensé «al diablo con ello» y me acerqué a la puerta tal como estaba, abriéndola cautelosamente.

La muchacha estaba allí, entró y se me quedó mirando con expresión de leve asombro. Después, con el nudillo de su dedo índice, dio a mi rígido miembro un par de golpecitos de aprobación. Había superado la prueba. Estaba totalmente sorprendido de mi propio comportamiento y éste me encantaba.

Tenía un bonito y joven rostro, aunque no hubiera podido adivinar hasta qué extremo era joven. Se acercó un dedo a los labios como si prestara atención a algún rumor.

—Mamá —murmuró—. Vuelvo en seguida.

Y desapareció en la noche.

Cuando regresó, entró directamente en la habitación, se quitó la bata azul y se sentó en el borde de la cama con expresión un poco tímida e insegura. No estaba gorda en absoluto. El arqueo de su espalda era tan pronunciado que sus firmes pechos empujaban hacia delante la holgada bata y sus prominentes nalgas sobresalían por detrás y, entre ambas cosas, parecía ocultarse un enorme vientre. En realidad, poseía un cuerpo flexible y encantador. Llevaba puesta todavía la braguita, pero se la quitó muy pronto, cayendo de este modo todo baluarte de prejuicios raciales puesto que parecíamos compenetrarnos a la perfección y nada de lo que yo hacía parecía sorprenderla terriblemente.

Mi primera preocupación fue la de si besarla o no, pero ella no parecía esperarlo y, en su lugar, le besé el cuerpo porque me pareció bonito.

El principal obstáculo no estaba entre nosotros, sino debajo de nosotros. La sábana se deslizaba sobre la funda de plástico del colchón y nosotros resbalábamos hacia arriba y hacia abajo sobre la sábana en un éxtasis de imprevisibles movimientos. Tal vez fuera como hacer el amor sobre esquís. En cualquier caso, daba la impresión de que no tendríamos más remedio que acabar en el suelo en medio de un revoltijo de brazos y piernas. Varias veces evité que resbaláramos hacia el desastre y, al final, la travesía llegó a buen puerto. Al cabo de un rato, ella se levantó, me acarició suavemente el rostro con la mano y abandonó la estancia en silencio.

Jamás volví a verla. Tenía intención de buscarla a la mañana siguiente, pero me hallaba sumido en aquellos momentos en una gran confusión y no sabía qué hacer. Me sentía muy atraído por ella, pero sabía que tenía que irme y me parecía una insensatez sentimental armar un alboroto al respecto. Ella no me había pedido nada, no había hecho la menor insinuación. Quería darle algo, y no podía dar otra cosa más que dinero. Al final, me vacié los bolsillos y dejé sobre la mesa lo que había. Eran siete chelines y unos cuantos peniques. Deseaba que el carácter arbitrario de mi gesto no pareciera un pago, pero en ningún momento me pareció adecuado y abandoné el hotel muy descontento de mi conducta.

Me sentía estúpido a causa del temor a parecerlo porque deseaba ir en su busca y abrazarla.

«Menuda manera de enredarme», pensé tristemente.

Mientras bajaba por la carretera de Mombasa vi mis primeros elefantes salvajes.

Había diez y se encontraban a unos trescientos metros de distancia, congregados bajo un árbol. Estaban muy quietos. El árbol era un baobab y su suave y grueso tronco se elevaba muy por encima de los animales antes de estrecharse bruscamente y abrirse en todo un ancho abanico de ramas. El baobab es conocido también con la denominación de árbol botella; sus hojas tiernas se usan para preparar una sopa y con su fruto se elabora una bebida.

Detuve la moto y observé los elefantes en silencio largo rato mientras el corazón me estallaba de emoción, sin saber del todo por qué me sentía tan profundamente afectado. Aunque estaban un poco lejos, no había nada que me obstaculizara la vista. La tierra era una sabana, herbosa y ligeramente arbolada.

La contemplación de aquellos elefantes me provocó un anhelo que pareció extenderse hasta el infinito en el pasado. Podía incluso creer que estaba viendo algo observado en otros tiempos a través de un remoto ojo ancestral.

Los elefantes eran pardos y, en aquellos momentos, yo no puse en tela de juicio su color. Me pareció muy adecuado y totalmente en consonancia con mi imagen y sólo más tarde recordé que los elefantes eran grises. Estaba claro que se habían embadurnado de polvo. Estaban muy apretujados entre sí, unas formas maravillosamente satisfactorias, suaves y sólidas, superpuestas en un arracimamiento de curvas; tanto más vivas por el hecho de estar tan absolutamente inmóviles.

Unos elefantes agrupados a la sombra de un baobab, un espectáculo habitual en esta tierra durante millones de años y yo había estado esperando toda mi vida y había viajado hasta tan lejos para verlo.

África.

La carretera era fácil, sin tráfico. Podía contemplar el paisaje mientras circulaba. Vi más jirafas. Y después una gasolinera habitada, al parecer, por una tribu de mandriles. Me detuve de nuevo para observarles; las madres cuidando a los pequeños, los hijos más adultos jugando ruidosamente, los padres conservando su dignidad. No me hacían el menor caso, les importaba un bledo.

¿No se dice que son ariscos? ¿Qué haría yo si se acercaran corriendo?

La carretera descendía al nivel del mar. Se formaron unas nubes en el cielo y yo llevé la primera lluvia de la estación a Mombasa, unas cuantas gotas de gran tamaño sobre el polvo.

Me detuve en el centro de la ciudad y un Mini descapotable con una capota de lona adornada con borlas se me acercó. El conductor era un danés llamado Kaj que enseñaba en el Politécnico. Fuimos a almorzar al «Castle Hotel», una comilona de siete platos por catorce chelines con suficientes entremeses variados como para que los otros seis platos fueran superfluos. Después conseguí una habitación barata en el «Jimmy’s». Todo el mundo comentaba que hacía mucho calor, pero en los dos primeros días yo no lo noté. Después el calor empezó a resultar muy pegajoso.

Kaj me acompañó al «Sunshine Club» de la calle Kilindini. En cuanto entré, mis sentidos empezaron a agitarse y comprendí por qué nunca iba a las salas de fiestas. Allí había lo que nunca hay en los clubs de Londres y Nueva York, por mucho dinero que gasten tratando de simularlo, porque es ilegal. El «Sunshine» tenía vida. Una vida alegre, licenciosa, repugnante y decadente. Era un local espacioso y descuidado, lleno de gente y de joviales rumores. Había un estrado y en él una orquesta tocando a pleno volumen detrás de un cantante «soul». Había una pista, unas mesas y una alargada y reluciente barra, todo ello bajo un elevado techo y, al final de la sala, se estaban desarrollando otras actividades que no se podían distinguir del todo. El lugar poseía profundidad e intriga y cierto asomo de peligro.

Había marineros y turistas y buscavidas y chicas de alterne. Por lo que yo sabía, eran traficantes de armas, cazadores furtivos de elefantes que después vendían el marfil, individuos que estafaban divisas, traficantes de esclavos, asesores militares cubanos y representantes del FMI.

Había incluso hombres que habían entrado simplemente a tomarse una cerveza.

Las chicas de alterne no simulaban siquiera servir cerveza en el «Sunshine», para eso tenían camareros. Las chicas se paseaban con llamativas pelucas y largos trajes de noche de lamé plateado con profundos cortes o mallas de red o cualquier otra basura sugestiva que se les pusiera por delante, despertando interés y calentando la atmósfera. Kaj las conocía a casi todas. Vivía en el «Sunshine Club» tal como Toulouse-Lautrec vivía en el «Moulin Rouge» y la comparación no era excesivamente rebuscada. Cuando las chicas no tenían ningún negocio urgente, iban con él por gusto. Decía que las chicas se lo pasaban bien allí. Venían de Nairobi o de algún otro sitio de por allí, dejaban a sus hijos con las otras esposas y se quedaban unos cuantos meses en Mombasa, divirtiéndose y ganando un poco de dinero para mandar a casa. A nadie le interesaba decirles que eso estaba mal y no parecía tampoco que ellas lo creyeran así. Cada semana les hacían un análisis de sangre y les sellaban la tarjeta sanitaria de color verde. Que yo supiera, eran independientes y no tenían que responder ante nadie, pero no podía estar seguro, y en cualquier caso estaba claro que la situación iba a cambiar y a hacerse más desagradable.

Una importante agencia de viajes alemana ya había descubierto «el sol y el sexo» de Mombasa. Con repugnante lógica teutónica, organizaba viajes de «solteros» con un hotel en la playa y una negra para amenizarlo. Había dinero en abundancia y las chicas iban aunque no les gustara. Aborrecían perder su libertad a manos de aquellos despreciables solteros.

—Y si le contagio a este hombre la gonorrea, estaré encantada y él recibirá lo que le corresponde por el precio que ha pagado, ¿no es cierto?

Mombasa es un gran puerto comercial en una costa preciosa y parecía el ideal de lo que debiera ser una ciudad tropical. Desde tiempos muy antiguos, los mundos árabe, indio y africano se han estado mezclando aquí. Los portugueses la llamaron Mombaça y levantaron una impresionante fortaleza y más tarde los ingleses establecieron el orden y proporcionaron un mínimo de comodidades.

Tenía una vida auténticamente cosmopolita que podía descubrirse en las caras, la comida, la música, los edificios y las tiendas. Estaba mucho menos contaminada que Nairobi por las viles imágenes del negocio internacional, la cultura de la tarjeta de crédito, los inventos de los banqueros, la etnia ersatz, los híbridos Hilton y el resto de los hongos que se extienden desde los aeropuertos y pudren las principales ciudades del mundo. El comercio marítimo mantenía vivo el espíritu de Mombasa.

Kaj me acompañó una noche en un recorrido por el puerto bajo las luces. Un guardia kikuyu que se encontraba en una garita de centinela dijo:

—Pueden pasar.

Recorrimos aproximadamente un kilómetro y medio por entre las cobertizos y los apartaderos, serpeando entre montones de lingotes de cobre de Zaire, bidones de petróleo de Kuwait, sacos y embalajes y largas hileras de camiones y remolques yugoslavos. Unos cargueros brillantemente iluminados y provistos de grúas descargaban bajo los focos. Una locomotora con un enorme ojo ciclópeo nos persiguió durante un rato.

Más tarde bordeamos la costa para dirigirnos a Fort Jesús y allí dimos un paseo bajo la luz de la luna, suspendida por encima de nosotros, demasiado enorme para que se pudiera abarcar, grande y oscura y cruel, contemplando el océano Índico, y entonces se borraron de golpe cuatrocientos años sin dejar rastro.

Al regresar a casa aquella noche bajo las farolas, se me acercó un muchacho africano de inteligente y agradable rostro, arrastrando una pierna torcida.

—No pido ayuda —me dijo—. Sólo quiero encontrar una persona amable que comprenda mi problema. Tengo certificados de matemáticas, geografía, historia, inglés y carpintería y necesito buscar ayuda donde pueda. Creo que Dios cuidará de mí. Usted no puede entenderlo ahora, pero un día, cuando tenga dificultades, lo verá. No me ofrezca un cigarrillo. ¿Cómo voy a querer un cigarrillo si me estoy muriendo de hambre? Aunque no tengo un céntimo en el bolsillo, no pediré dinero, sólo un poco de comida. Pero, si pudiera pagarme el viaje para regresar a mi shamba, no me vería obligado a buscar ayuda aquí. Lo único que necesito son cuatro chelines y cincuenta peniques.

Valoré su inteligencia más que su problema y le di un chelín.

—Ahora deme un cigarrillo —dijo.

Lo hice y él lo encendió, empezó a fumar y se alejó renqueando. Algunos metros calle abajo, la pierna se enderezó milagrosamente y el muchacho empezó a bailar.

La costa de Kenia es irresistible. Me dirigí a Malindi y tomé un pequeño avión para trasladarme a Lamu. Allí conocí al primer motorista que había recorrido una distancia análoga a la que yo tenía intención de cubrir. El hecho de conocerle fue extraordinariamente interesante para mí. Era un joven neozelandés de Hamilton llamado Ian Shaw. En cuatro años, había recorrido el sudeste asiático, la India y África, cubriendo unos cien mil kilómetros.

Había sufrido un grave accidente. Un vehículo que circulaba a gran velocidad en Thailandia le había arrastrado unos treinta metros sobre un camino sin asfaltar y le había despellejado «como una patata». En un hospital tai, le habían tendido en el suelo, le habían derramado sal encima, después le habían lavado, le habían aplicado mercurocromo y le habían mandado a la calle. Se dirigió a la mayor rapidez que pudo a Malasia, en la esperanza de que la prestaran mejores cuidados antes de que se quedara tieso.

No mostraba la menor señal de las penalidades que había sufrido cuando yo le conocí, ni siquiera de la enfermedad del sueño que había contraído en Botswana y que había estado a punto de llevarle a la tumba. La policía de Tanzania había amenazado con dispararle un tiro, una muchedumbre le había perseguido por las calles de Karachi, pero él estaba vivo y coleando aunque temía haber pillado la bilharzosis.

Como es natural, yo me estaba preguntando cómo podía comparar mi experiencia con la suya. Siempre había supuesto que, más tarde o más temprano, no tendría más remedio que ocurrirme algo muy doloroso. No obstante, tal vez mis apetitos fueran menos agresivos que los suyos. Ya me parecía adivinar de qué manera muchos incidentes, sobre todo los relacionados con la «hostilidad de los nativos», eran provocados por el comportamiento de la víctima. Su estilo de conducir era ciertamente mucho más extrovertido que el mío.

En otros sentidos, nos llevábamos francamente bien.

Comprendía por su manera de describirme los lugares, las gentes y los acontecimientos que ambos habíamos aprendido y experimentado unas verdades similares. Ambos nos lo estábamos pasando bastante bien allí en la costa y nos habíamos reunido como soldados que hubieran abandonado las trincheras para disfrutar de un permiso. Cuando nos despedimos para reanudar la marcha, pero en direcciones contrarias, me dijo medio suspirando:

—Bueno, otra vez a lo mismo.

Sabía que se refería al tiempo que necesitaría para sudar la cerveza y sustituirla por agua, para que el estómago se le encogiera lo bastante para darse por satisfecho con un puñado de mijo y salsa de cordero, para olvidarse durante una temporada de lavarse y limitarse a lo más imprescindible. «Qué bien me sentará —pensé—, una vez hayan desaparecido los síntomas de la abstinencia y me vuelva a sentir a gusto con lo mínimo indispensable para vivir».

Elegí un domingo por la mañana para abandonar Mombasa, hacer el equipaje y marcharme. Cuando llegó aquella mañana, me mostré reacio. El tiempo coincidía con mi estado de ánimo. Era triste e inseguro. Cualquier excusa hubiera bastado para retenerme, pero no había ninguna y yo no tenía el suficiente ingenio para inventármela.

La moto estaba también desequilibrada, tal como solía ocurrirle cuando mi estado de ánimo era inestable. Tenía una impresión de confusión, como si la fuerza motriz no se transmitiera con toda pulcritud, y mi oído captaba rumores y vibraciones que alimentaban mis dudas. Las respuestas eran infinitesimalmente menos positivas, las marchas estaban menos ágiles, el manejo me fallaba y todo parecía funcionar de manera inconexa, en lugar de ser la máquina perfectamente acoplada a la que yo estaba acostumbrado.

No quería creer que todo aquello procedía de mi mente y trataba de diagnosticar defectos. Comprobé la distribución del encendido y las bujías en busca de alguna pérdida de potencia, preguntándome si alguna boquilla estaría atascada o si la humedad estaría afectando la mezcla. Examiné la alineación de las ruedas y varias veces eché un vistazo al neumático posterior, en el convencimiento de que debía estar pinchado.

No ocurría nada y ninguna de mis conjeturas estaba justificada, pero mi inquietud seguía aumentando. La carretera se hallaba mojada a causa de un reciente aguacero y yo avanzaba con mucho cuidado, temiendo patinar en cualquier momento. Hay un pontón que cruza al sur de Mombasa y yo me acerqué a la empinada y resbaladiza rampa de húmedas tablas con tal nerviosismo que a punto estuve de caer.

La carretera que se dirigía hacia el sur era buena y no constituía ningún motivo de preocupación, pero yo la observaba como si fuera una serpiente venenosa al tiempo que crecían en mi interior los presentimientos de desastre. Las nubes empezaron a condensarse en el cielo. En cuestión de minutos, se volvieron negras como la pez mientras se escuchaba el siniestro rumor de los truenos y yo parecía estar dirigiéndome hacia el mismo centro de la tormenta. Me sentía apresado por la carretera, como si ésta fuera un túnel de una sola dirección y yo tuviera que adentrarme por él, sucediera lo que sucediese.