Al principio, pensé que era un ruidoso y detestable insensato. Se encontraba acomodado en uno de los bancos de listones verdes del muelle del transbordador de Túnel, tarareando en voz alta una melodía árabe. Su rostro, inmensamente cacarañado y arrugado, mostraba una inmóvil expresión de dicha mientras con un sucio pulgar y un índice con las yemas unidas como unas zanahorias siamesas trazaba el rumbo de la melodía a través del aire. Lo más probable es que estuviera drogado. Su cabeza tenía la forma de un coco y me vio llegar con unos ojos como aceitunas negras hundidas en un viejo queso gris. Llevaba una chaqueta verde de combate acolchada con la cremallera subida hasta el cuello, unos pantalones grises remendados y unos anticuados zapatos de mariscador. Su cuerpo también tenía forma de coco.

—Ah, you, vous, was machen. Sprechen Deutsch. Ich auch. Scheisse —después un estallido en árabe y—: Ich bin Hamburg, Düsseldorf, Amsterdam. Viel fráulein. Jolies Gilles. Eins. Zwei. Ja. Scheisse.

La oleada de aquella jerigonza me azotó mientras me acercaba a él y pensé que era alguna especie de invitación a hablar, pero el individuo interrumpió sus palabras y reanudó su canto hipnótico. Había otros tunecinos alrededor, todos sonriendo como locos, y yo me sentía turbado y molesto. Para mí, aquel transbordador que conducía a África representaba un salto decisivo a lo desconocido, un viaje sin retorno. Aunque los combates entre Egipto e Israel habían cesado, yo pensaba que podían volver a estallar en cualquier momento. Me sentía invadido por graves presentimientos y no estaba de humor para bromas por lo que me dirigí al pasamanos más distante para conversar con dos retinados ingleses de Tánger que me ofrecieron el apropiado grado de respeto. Por lo que podía ver, éramos los únicos pasajeros europeos. Los miembros de la tripulación eran italianos y lucían unas elegantes fajas de color azul alrededor de la cintura que a mí me parecieron muy poco viriles. Los demás pasajeros eran con toda evidencia tunecinos que regresaban a casa procedentes de los grandes mercados de trabajo eventual del norte, vestidos en los mercados callejeros de Europa y llevando sus efectos personales en grandes cajas de cartón o en maletas de cartón piedra atadas con cordeles. Mientras mis amigos chismorreaban acerca de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en la corte del rey de Marruecos, yo observaba a los delgados y resistentes hombres con sus enormes fardos, abriéndose camino por las planchas y las escotillas, chivos expiatorios de Europa, enfundados en nuestras prendas de vestir de desecho, objeto de disputas y calumnias de una a otra frontera, disponibles para cualquier trabajo que resultara demasiado sucio para un blanco. No era de extrañar que su aspecto fuera tan feo y adusto, excepto cuando sonreían. No era de extrañar que me hubiera parecido que tal vez se estaban burlando de mí.

Al cabo de un rato, mis finos amigos decidieron irse a echar la siesta a su camarote dado que viajaban en primera clase y entonces yo me dirigí al salón principal para ver de qué manera podría pasar la travesía de diez horas de duración. El salón estaba casi todo lleno de árabes, estirados en las sillas y sofás tapizados, tratando de dormir. Empecé a conversar en francés con mi vecino, un amable maquinista tunecino llamado Hassan, pero lardé sólo unos momentos en percatarme de lo que estaba haciendo el barman. Estaba manipulando los mandos del televisor. Se le veía enojado. La densa y blanca carne de su rostro mostraba una expresión de obstinado desprecio. Tenía una auténtica cabeza de cerdo. El canal que él quería estaba ofreciendo la transmisión de un partido de fútbol italiano. La imagen apenas podía distinguirse a causa de las interferencias y el sonido no era más que un chirriante rugido de descargas atmosféricas, pero a él parecía satisfacerle. Estaba claro que no iba a permitir ninguna maldita música en su salón. Era un hombre gordo y bajito y su vientre de embarazado sobresaliendo por encima de la estúpida faja azul le confería un aspecto insoportablemente pomposo. Mientras se dirigía con su presuntuoso cuerpo a la barra, iba apartando a puntapiés los pies extendidos de los tunecinos que estaban durmiendo, en lugar de sortearlos. Por el camino, recogía las botellas de gaseosa vacías y las arrojaba hábilmente a una gran caja de cartón colocada en el centro del salón en la que las botellas caían en medio de un ensordecedor estrépito. A partir de aquel momento, no pude apartar los ojos de él.

Resultaba auténticamente sobrecogedor ver a un hombre apoderarse de un ambiente que teóricamente pertenecía a sus cuarenta y tantos clientes y utilizarlo con vistas a la completa expresión de su egoísta y dominante naturaleza. Detrás de la barra, sede de su poder, concedía o negaba favores tan caprichosamente como cualquier déspota. Servía a los europeos con una horrible sonrisa de conspirador. Se negaba a atender a los demás, vociferando groseramente y haciendo vulgares gestos. Cuando algún recién llegado se atrevía a manipular el televisor, le daban unos berrinches terribles.

Sus pavoneos y posturas eran inolvidables. Trataba el salón y a sus ocupantes como si fueran una colonia particular suya y, con gran energía, hallaba mil maneras de mostrar su desprecio (suavemente reflejado en otros miembros de la tripulación) mientras los demás nos sometíamos cada cual a su modo, resignados, resentidos o simplemente aturdidos.

Representaba a mis ojos todo lo que de brutal, codicioso y corrupto hay en el comportamiento humano y constituyó para mí un poderoso acicate para estimular mi simpatía por los árabes. Estaba claro que, como no fuera echando mano de la violencia, no había quien le parara los pies a aquel hombre.

El cantor vino un poco más tarde, cuando fuera empezó a llover. Se sentó en el extremo más alejado del salón todavía cantando y sonriendo como si estuviera contemplando alguna vista sufí. En aquel limitado espacio, las canciones se escuchaban con mucha más claridad. Hassan dijo que eran tonterías acerca de las muchachas y el amor y parece ser que las improvisaba sobre la marcha, pero por lo menos ofrecía otra clase de vitalidad que oponer al terrible y malévolo poderío del barman.

Los árabes que estaban más cerca empezaron a batir palmas y a zapatear y otros se aproximaron, pero él siguió durante un rato como si no se hubiera dado cuenta de nuestra presencia, haciendo payasadas para otro público que sólo él podía ver. El barman estaba visiblemente molesto y el ritmo de sus desafueros había aumentado, pero, aunque seguía dominando los dos tercios del salón, no se entrometía con el cantante cuyo territorio se estaba ampliando. Yo permanecí sentado un rato en la línea fronteriza de las dos esferas de influencia y me pareció que estaba contemplando dos mundos distintos. A mi izquierda, gritos, hostilidad, rotura de botellas y, desde el televisor, el rugiente guirigay del éter. A mi derecha, cantos, risas y ritmo que estaban empezando a llamarme la atención. Hassan y yo nos desplazamos hacia la derecha.

El cantante consideró llegado el momento de abandonar su refugio privado y empezar a responder a sus seguidores. No acertaba a imaginar qué hubiera podido parecerme desagradable. En el peor de los casos, era un simple payaso, pero su poder parecía ahora estar aumentando en detrimento del que ejercía el barman. Interrumpió sus bufonadas para recitar poesía y Hassan me dijo que ésta era original y de calidad. Los mismos dedos pulgar e índice estaban colocando las palabras en el aire con una precisión y significado que yo creía poder entender, pese a que no hablaba el árabe. Las canciones eran también más largas, más líricas. Lentamente, a lo largo de un período de varias horas, el nivel de su actuación se fue intensificando. Para entonces, el barman había quedado totalmente anulado y el sonido del televisor no podía oírse. Todos los presentes en el salón estaban con el cantante como un solo hombre y, sin embargo, éste seguía dando la impresión de hallarse extrañamente lejos de nosotros, sin mostrarse en modo alguno satisfecho de nuestra adulación, tal como hubiera ocurrido en el caso de un «astro» occidental. No hubo tampoco ningún intento por parte de nadie de competir con él. Él siguió siendo el foco de la fuerza durante todo el resto de la travesía.

Hacia el final, abandonó las canciones y la poesía en favor de la oratoria. Fue un largo discurso y, caso de haber podido atenernos a los ritmos, hubiera sido el equivalente árabe del verso libre. Su voz era ahora muy musculosa y resuelta. Las ásperas y nasales sílabas fluían en formación y me golpeaban el oído. Su público replicaba con gemidos y gritos de conformidad. Me imaginé la voz amplificada mil veces, cien mil veces, desde los altavoces de todos los alminares del Islam.

Los sonidos evocaban una atmósfera de gran ferocidad y, sin embargo, resultó que el sentido del discurso era moderado. Tenía que ver con la paz y la guerra en Oriente Medio. Elogiaba el moderado gobierno de Burguiba y expresaba su desprecio por los perturbadores, como Gaddafi de Libia, que deseaban combatir hasta el último egipcio. Hassan dijo que era sensato, realista y muy poético.

—Yo también pensé al principio que era un necio, pero ahora lo que dice es muy interesante.

Ya había oscurecido hacía un buen rato cuando el barco arribó a Túnez. Para entonces había hecho otro amigo llamado Mohamad, un joven tunecino que era uno de los más entusiastas acompañantes del cantor. Iba más elegantemente vestido que la mayoría, con una llamativa gorra de visera que no se quitaba nunca. Su apodo, traducido libremente del árabe, significaba «El Finolis». Me preguntó que dónde iba a alojarme en Túnez y le contesté que no tenía ni idea.

—Entonces vendrá a mi casa. Mi familia se sentirá muy honrada. Tendrá a su disposición todo cuanto podamos ofrecerle. Nos sentiremos extremadamente orgullosos de tener a un hombre tan célebre en nuestra casa y nuestra amistad perdurará para siempre. Tengo la piel oscura, pero mi alma es blanca como una azucena. Estará usted a salvo y a gusto en mi casa.

Antes de abandonar el barco, me fijé en el barman. Parecía una persona más bien insignificante, limpiando lo que nosotros habíamos ensuciado, apenas merecedora de la menor atención.

La llegada a África resultó ser muy parecida a la llegada a cualquier otro sitio. Uno utiliza la imaginación para que sea distinta. Había un puerto, una terminal de pasajeros, unas oficinas y unos funcionarios, las habituales formalidades e indignidades. Todo el mundo hablaba un francés con mucho acento sobre un trasfondo de murmullos en árabe.

El transbordador era un barco de los que van y vienen sin cesar y no se produjo la menor demora en la descarga. Me dirigí con la moto al otro lado de la entrada del muelle y esperé a Mohamad. Le había explicado que no había sitio para él en la moto y él se había tragado su decepción y había dicho que buscaría un taxi. Me pregunté si me habría invitado para que le acompañara en moto a su casa. Era importante exponer todas estas innobles posibilidades a los fines de poder calibrar adecuadamente su hospitalidad. Al fin y al cabo, tenía intención de escribir acerca de ello. No deseaba decir que una pura llama de generosidad ardía en su noble pecho en caso de que sólo me hubiera invitado a cambio del paseo en moto. Las cosas claras, ¿eh?

Pero Mohamad y el taxi aparecieron puntualmente y empezamos a recorrer las calles de Túnez saliendo a una oscura campiña hasta que, al cabo de un rato, llegamos a la Cité Nouvelle de Kabaria. Resultaba difícil catalogarla de noche. Buena parte de ella se encontraba sumida en las sombras, pero daba la impresión de haber sido construida recientemente al borde de una autopista. Vi un laberinto de paredes enlucidas de tres metros de anchura. No se podían ver tejados ni ventanas. No parecían casas en absoluto. Extraño. Bajamos por una callejuela sin asfaltar y nos detuvimos junto a una puerta.

La puerta no daba acceso, como yo esperaba, al interior de la casa sino a un pequeño patio de cemento. Mohamad entró primero y después me pidió que introdujera la moto. Apenas pude pasar. El padre se encontraba de pie allí, luciendo un fez, una camisa holgada, pantalones y sandalias. Me saludó muy ceremoniosa y cortésmente con unas cuantas palabras en francés. El patio debía de tener unos tres metros cuadrados de superficie y las habitaciones se abrían al mismo en tres lados de tal manera que toda la casa era de hecho una pequeña fortaleza amurallada con sólo una puerta que daba a la calle. Pude ver que las habitaciones eran muy pequeñas. Me acompañaron a una situada en el lado contrario de la puerta de la calle… parecida a una pequeña cueva.

Debía de tener unos dos metros diez de anchura y la mitad de ella estaba ocupada por una cama de latón cubierta suntuosamente por una reluciente manta de lanilla de algodón. Quedaba un poco de espacio libre y después una cómoda atestada de adornos como un relicario, con una lámpara de aceite encendida.

Me dejaron sentado allí un rato mientras en el exterior tenían lugar unas conversaciones en voz baja, motivo por el cual empecé a ponerme nervioso acerca de lo que estaba ocurriendo y decidí salir a echar un vistazo, la madre de Mohamad y dos niños pequeños se encontraban allí con él, moviéndose en la cerrada oscuridad. Nosotros cinco y la moto ocupábamos todo el patio.

Mi movimiento o mi expresión debieron denotar sospecha.

—Si desea vigilar su moto, hágalo, por favor, pero le aseguro que está a salvo —dijo Mohamad.

Hablaba suave y dulcemente y no parecía en modo alguno el impetuoso muchacho del barco. Me sentí avergonzado y regresé a la habitación (tres pasos más allá, lodo estaba muy cerca), descubriendo que me habían servido la cena sobre la cómoda. Dos pequeñas chuletas de cordero con una salsa muy picante en la que había guisantes y pimientos, y un poco de pan. Nada de cubiertos.

Me comí el pan con las chuletas y después me armé un lío procurando comerme los guisantes y la salsa con los dedos. La salsa me quemaba terriblemente la boca y no me la podía terminar y eso también me hacía sentir incómodo. Me acerqué a la puerta y pedí agua. La madre vino con una jarra y una taza de metal y pude ver su rostro a la luz de la lámpara, pequeño y ajado, pero muy sereno y suave. Eso no es en modo alguno una película «B», me dije a mí mismo, y a partir de aquel momento me sentí absolutamente tranquilo.

La cama era la de Mohamad y yo iba a dormir en ella. Protesté, pero fue en vano.

—Da lo mismo que usted o yo durmamos en ella. Si duerme usted en ella es como si lo hiciera yo —me dijo él, ofreciéndomela como si fuera un placer y no ya un sacrificio y, aunque la frase fuera tal vez una fórmula tradicional de hospitalidad, en sus labios pareció auténtica.

Me acosté como un emperador visitante, con un chiquillo tendido en el suelo al lado de la cama, y me dispuse a sumirme de inmediato en un profundo sueño, pero el sueño tardó mucho en llegar y la piel, que me llevaba escociendo nerviosamente varias semanas, empezó a escocerme más que de costumbre. En algún momento de la noche, me medio desperté de nuevo de mi sueño y oí unos amortiguados redobles de tambor y algo que, en mi estado soñoliento, me pareció ser una procesión de fantasmas avanzando en la oscuridad.

Me desperté con unas entumecidas protuberancias en las muñecas, el cuello y parte del rostro. Bichos, me dije. No son nervios, no es una erupción causada por el calor. Chinches. Pero me negaba a creerlo. ¿Aquella cama tan bonita infestada? Nunca.

Dormí en la cama tres noches. La segunda fue tan mala como la primera. A la tercera saqué mi tienda de nilón, me envolví en ella y la situación mejoró. El placer lo tuvo Mohamad, pero el sacrificio lo hice yo.

Y así, en aquella primera mañana, pude contemplar a través de mis tumefacciones un día africano. Todo el mundo se había levantado muy temprano y estaba trajinando. Habían comido algo antes del amanecer porque era el Ramadán y, durante este mes, ningún musulmán está autorizado a comer mientras el sol se encuentre en el cielo. El tambor cumplía la misión de indicarle a la gente que era la hora del desayuno, pero, siendo teóricamente un cristiano, yo no estaba obligado y pude saborear un huevo frito con mucha pimienta.

De día, el lugar parecía aún más pequeño. Había otras dos habitaciones del tamaño de la mía. El resto de la familia, madre, padre, Mohamad y su hermanita, dormían en una de las restantes habitaciones, la cual era, además, una expendeduría de tabaco. El padre había sido guardián de prisión y, en su calidad de funcionario público retirado, había conseguido una licencia para vender tabaco. No era un negocio muy boyante.

Me sorprendía que pudieran caber todos en aquel diminuto espacio y que no estuvieran chocando constantemente entre sí en las puertas. Nunca había una palabra áspera, un gesto de impaciencia o frustración, los niños permanecían encerrados en su pequeño mundo, aparentemente satisfechos, mirando desde una modesta tortita de barro con unos grandes ojos llenos de líquido amor.

Organizaban sus vidas los unos alrededor de los otros con la intrincada armonía de una alfombra oriental. Ello exigía evidentemente mucha sumisión, sobre todo por parte de las mujeres. ¿Era sumisión o represión? ¿O tal vez una distinta visión del espacio? No podía decirlo.

Puede comprobar lo poco amontonados que se sentían cuando les hice una pregunta acerca de la tercera habitación. Dijeron que, desde que sus hijos mayores se habían ido, les sobraba tanto sitio que habían ofrecido la otra habitación a un anciano matrimonio pariente suyo que todavía estaba durmiendo. O sea que ahora éramos ocho.

Había otra puerta que franqueé después del desayuno. Detrás había un metro cuadrado de cemento con un agujero en medio y una jarra de pico fino. Salí por un poco de papel, regresé y me agaché bastante perplejo, porque estaba claro que nadie más utilizaba papel. Cierto que me habían dicho muchas veces que no hay que saludar a un árabe con la mano izquierda por ser la mano que ellos utilizan para limpiarse los traseros y yo había sonreído, diciéndome: Sí, lo sé, y, en cierto modo, nunca había pensado en lo que ello significaba porque todo el mundo utiliza papel. ¿Acaso no es cierto?

No, no lo es. Tienen simplemente una jarra de agua y una mano izquierda y la idea de tocarme la mierda con la mano me repugnaba. Dios mío, bastante desagradable resultaba ya tener que meter los dedos en la comida. Por consiguiente, hice caso omiso de todo el problema y les atasqué el excusado con papel.

No había agua corriente en la casa y tampoco electricidad. Las casas eran lo más pequeño que imaginar se pudiera y estaban construidas con los materiales más baratos que había. Las calles estaban sin asfaltar. Kabaria era un barrio pobre: un barrio pobre nuevo y todavía sin terminar. O tal vez estuviera terminado, de no ser por la gente que en él vivía. Pude comprender que un barrio pobre es la gente y no el lugar.

Sólo pude percatarme de lo mísero que era aquel lugar cuando el cuñado de Mohamad me llevó a visitar a su padre en el campo. Bajamos por la autopista y ascendimos por unas bajas colinas suavemente curvadas como los pechos de la madre tierra en las que crecían frondosos árboles, pacíficos olivares. Vi una vaca parda amamantando a su ternero y un conjunto de espinos y cactos mientras nos acercábamos a un par de chozas construidas en ángulo recto. Los marcos de las puertas revelaban lo gruesas y satisfactorias que eran las paredes, tal vez como el pan de jengibre, rematadas por una techumbre de paja y con dos galos de color mermelada de naranja sentados junto a ellas.

Dentro, los espacios eran aproximadamente del mismo tamaño que las habitaciones de Kabaria, pero aquello era un espacio real bajo los maderos que sostenían la techumbre, con sitio para que la imaginación pudiera desarrollarse. El anciano se sentó frente a mí al otro lado de una tosca mesa de café mientras su mujer se afanaba a mi espalda con una cocina de carbón, siempre a mi espalda, de tal manera que nunca llegué a verla realmente. Detrás de ella y ocupando toda la anchura de la choza, había una cama de mimbre colocada sobre una estructura de madera.

El anciano me contó locas estupideces acerca del mundo que había más allá de su valla de cactos y estaba en su perfecto derecho porque era un mundo loco. Comí su pan y su miel —su propio trigo y sus propias colmenas— y le oí hablar acerca de los judíos.

—Estos judíos —dijo— tienen un olor muy acusado. Puedo olerlos a un kilómetro de distancia.

Nos encontrábamos cara a cara y soy medio judío. Tal vez se trate de la mitad posterior.

—He oído hablar de una tribu judía que fue conquistada —añadió— y los invasores mataron a todos los hombres, pero las mujeres accedieron a tener hijos con sus conquistadores. «Beshwaya, beshwaya», murmuraron, «al tiempo, al tiempo». Enseñaron secretamente a sus hijos a odiar y, cuando éstos crecieron, asesinaron a sus padres. Mientras quede uno vivo, nunca se darán por vencidos.

Era un viejo simpático y sus estupideces no me molestaban. Cualquier judío podía entrar en su casa y sentirse allí tan seguro como en su propio hogar, mientras se presentara como una persona y no como una etiqueta. Le observé, escuché su voz más que sus palabras y me empapé de la escena. Todo encajaba, todo estaba bien; forma, tamaño, color, textura, todas las partes se habían desarrollado juntas hasta constituir algo que configuraba los instintos del pueblo que lo integraba y que allí vivía. Con independencia de los mensajes de odio que eligiera y repitiera, su comportamiento personal guiado por tales instintos sería sin duda acertado. Pero en Kabaria, ¿qué podía inspirar a los habitantes de aquellas miserables y angostas cajas, luchando por encontrar trabajo en las afueras de una ciudad superpoblada? Tal vez el viejo llevara una vida más dura, tal vez en ocasiones comiera menos o tuviera frío. En tal caso, ello le había sido beneficioso. Sin embargo, los hijos no podían darse cuenta. ¿Cómo hubiera sido posible? Habían tenido que irse a vivir a aquel desastre de las afueras de la ciudad para que un día algunos de ellos pudieran valorar lo que habían dejado a su espalda. ¿Habían elegido ellos o les habían empujado? Sea como fuere, pensé, constituían la materia de que estaban hechas las guerras.

En Túnez me trabajé las embajadas. Los libios me concedieron el visado y me quitaron una gran preocupación que los egipcios sustituyeron por otra. No habría posibilidad, me dijeron, de cruzar la frontera entre Libia y Egipto.

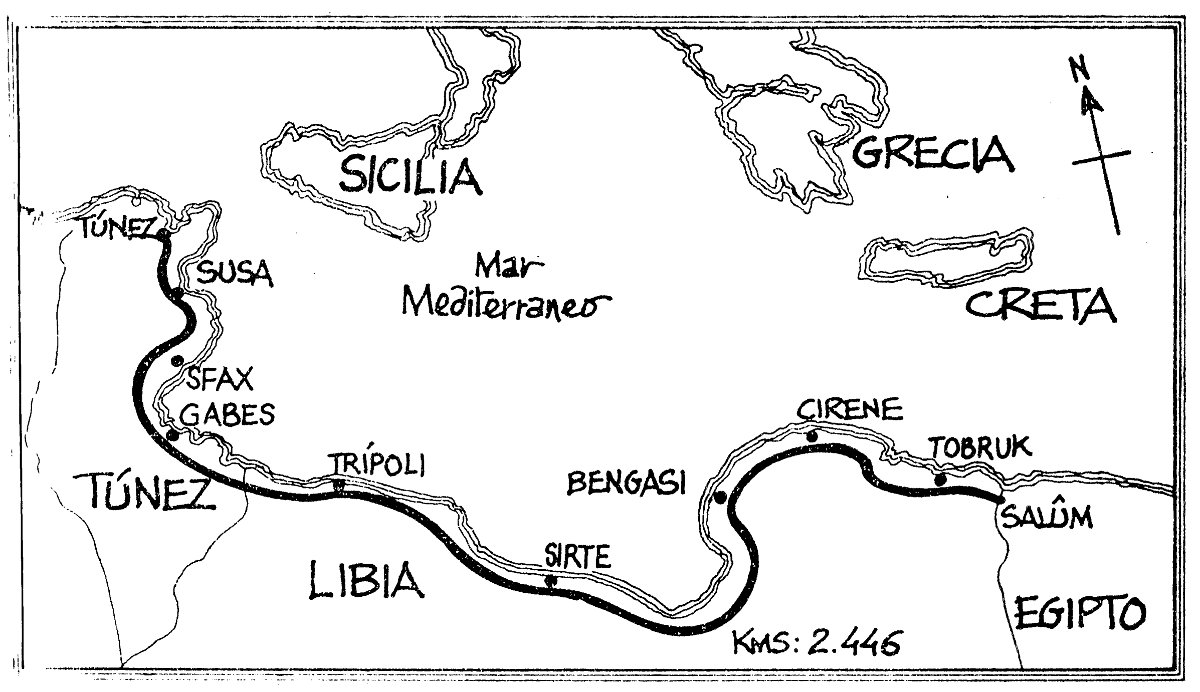

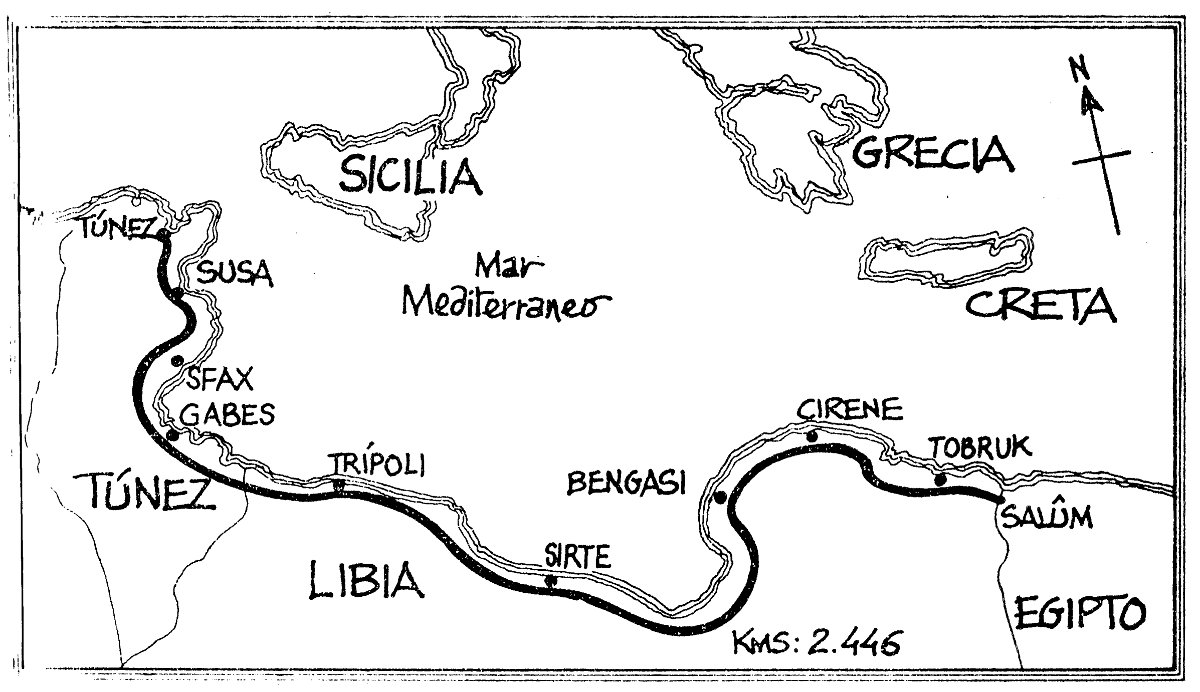

Contemplé el mapa. Estaba la Carretera y no había otra. Al norte de la carretera había el mar. Al sur de la carretera, el desierto. Aquí y allá, algunos senderos se adentraban en el desierto… y desaparecían en un punto y aparte formado por un oasis o bien se perdían. No había otro camino. Un callejón sin salida de dos mil trescientos kilómetros hasta Salûm, en la frontera egipcia. Tenía que llegar hasta allí por si acaso…

A la tercera mañana ya estaba listo. El equipaje ya estaba colocado en la moto. Mohamad aparecía rodeado por su grupo y todos me iban a acompañar hasta la autopista y se iban a tomar las fotografías de rigor con mis cámaras. Cada vez que había sacado la moto a la calle, la había visto más gente. Al tercer día, todos los chiquillos de la ciudad sabían de su existencia. Mientras avanzaba en primera, recalentado y emperifollado, el desfile adquirió proporciones fantásticas. El Flautista de Hamelín o el Mago de Oz no hubieran podido tener más éxito, pero yo no podía llevarme a aquella gente a ninguna parte y empecé a ponerme nervioso, preguntándome adónde me conduciría todo aquello. Era indecente, desproporcionado; no podía evitarlo, pero sabía que terminaría mal.

Mientras mi ejército doblaba la última esquina y aparecía ante nuestros ojos la carretera principal, llegó la policía y lo disolvió. Agarraron a Mohamad, que llevaba mis cámaras, y me dijeron a mí que les siguiera. A los demás los dispersaron. Eran tan sólo dos agentes, enfundados en unos uniformes sucios y oscuros, pero se les veía hoscos y encolerizados. Cuando llegué al despacho que tenían en la carretera, uno de ellos ya había conseguido encontrar el dispositivo para abrir la cámara, pero no sabía qué hacer y entonces yo tomé la cámara, la cerré, volví a enrollar la película en su cassette y después se la abrí.

Mohamad mostraba un aire muy abatido y ellos le estaban hablando a gritos. Después uno de ellos se dirigió a mí y me acusó de ser un reportero sensacionalista que estaba tratando de conseguir fotografías de árabes apuñalándose unos a otros en peleas de borrachos, explotando su pobreza e ignorancia para vender mi cochino periodicucho. Era una buena historia. Tal vez se ajustara a otra persona. Acto seguido empezaron a acusar a Mohamad de haber tratado de robarme y dijeron que yo había arriesgado mi vida y yo les dije las mejores cosas que pude lo más convincentemente posible, procurando calmar sus ánimos. Después nos sacaron a la calle y le dijeron a Mohamad que se fuera a casa y a mí que me largara.

Traté de tranquilizar a Mohamad antes de irme, pero él estaba abrumado y no quería hablar. No me apetecía irme, pero era una provocación quedarme, por lo que dije tristemente adiós y me alejé rumbo a mi callejón sin salida.

Túnez pasa ante mis ojos. La primera maravilla viene Inmediatamente después de Kabaria, un enorme acueducto romano se balancea a mi lado a lo largo de unos cuantos kilómetros, desmoronándose, pero invicto como un monstruo surgido de las profundidades del tiempo. Las lluvias son tempranas y veo el agua cerniéndose en el cielo, a punto de caerme encima. La tierra la necesita, pero yo no y me doy prisa pasando junto a los trigales y por Lis colinas en un intento de ganarle la partida. A medio camino de Susa, tengo la certeza de que me va a pillar (es una cuestión personal entre la lluvia y yo) y me detengo para ponerme el impermeable. La tierra está muy tranquila, sólo unos cuantos caballos a cosa de un kilómetro y medio de distancia. Pienso que ojalá compartiera aquella calma.

Mientras sigo avanzando, pienso en Kabaria. ¿Por qué terminó de aquella manera? Hubiera sido prudente marcharme el día anterior.

Sí, hubiera sido prudente quedarme en casa. Hay que dejar que las cosas sigan su curso; de otro modo, ¿por qué estar aquí?

Sin embargo, me siento inquieto. Tengo que encontrar el medio de relacionarme con la gente de una manera menos espectacular. No acerté a comprender por qué Mohamad ansiaba el prestigio. Se emborrachó con eso y, ¿cómo le podría yo censurar? Está muy bien que yo ande por ahí sintiéndome humilde, pero tengo que ser también consciente del efecto que causo en los demás. Podría ser poderoso.

Susa es una gran ciudad de ochenta y cuatro mil habitantes. El maquinista Hassan vive aquí, pero los datos que me facilitó son irremediablemente inadecuados. Tal vez ni pretendió en ningún momento que le localizara. En cualquier caso, ya he perdido demasiado tiempo buscándole y es demasiado tarde para proseguir el viaje. Llego a una preciosa parte antigua de la ciudad y a un hotel de mosaicos, azulejos, elevados arcos y frescos interiores. Una habitación por un dinar. Detrás del hotel hay un pequeño cobertizo atestado de trapos y cajas en el que puedo colocar la moto. Un hombre vestido con un roto y sucio caftán me observa mientras me esfuerzo durante diez minutos de difíciles maniobras en hacer pasar la moto por una estrecha puerta y después me dice:

—Un dinar.

Me pongo furioso con él.

—Tendría que habérmelo dicho antes —aúllo.

Muy bien, díselo. Que haya por aquí un poco de justicia y de juego limpio inglés. Dios bendito, Simon, eres un pelmazo.

Regateo para que me lo rebaje a un precio razonable. A la mañana siguiente, donde yo creía que sólo había sitio para la moto, veo que también hay gente durmiendo. La información me azota como un bizcocho de natillas en el rostro.

Hay mucha agua por todas partes. Las carreteras próximas a la orilla del mar se encuentran a unos sesenta centímetros por debajo de su nivel. ¿Se menciona eso en los folletos? Veo a un grupo de turistas nórdicos empapados en el vestíbulo de un hotel. El hotel parece haber absorbido su propio peso en agua.

Mientras me dirijo a Sfax, observo que otra maravilla antediluviana se yergue frente a mí: una enorme muralla constelada de hileras de melladas ventanas me impide el paso como si de una pequeña cordillera montañosa se tratara. En el último minuto, se desvía bruscamente a la derecha y se convierte en las ruinas de un coliseo.

El Djem está inundado. Sfax también. La acuosa atmósfera gris me induce a seguir adelante. A lo largo de la costa hay ahora más vida, más tráfico, casas de adobe, huertos, palmeras datileras, asnos, camellos, todas las cosas acerca de las que uno lee y que ve en las películas. Cuando llegas allí, te das cuenta de que nada era correcto.

Avanzando cautelosamente sobre mojado, sólo he recorrido doscientos sesenta kilómetros a media tarde. Decido detenerme en Gabes, muy consciente de la proximidad de la frontera libia. Quiero prepararme en cierto modo para ella. Túnez no forma parte de la guerra. Es un país bilingüe, consciente de su importancia turística y de orientación occidental. Libia es beligerante, fanática y rica en petróleo y se rige según las leyes del profeta Mahoma, o eso es lo que me han dicho. Decido enviar ahora por correo todas las películas ya terminadas y, en el último minuto, recuerdo que llevo un documento con un sello israelí y decido también enviarlo. Cruzan por mi mente imágenes de registros e interrogatorios. Me hacen estremecer y reírme al mismo tiempo de mí mismo. Las situaciones extremas siempre parecen absurdas hasta que ocurren.

¿Cuándo se convierte una película «B» en un documento? Allá en la factoría de Meriden nos reíamos de mi moto sin preparar y sin probar.

—Lo más probable —me dijo un mecánico— es que, si no se preocupa usted por ella, siga funcionando sin ninguna dificultad.

Decidí preocuparme. Me llevé todas las herramientas y piezas de recambio que pude y, media hora más tarde, el aceite falló. ¿Porque estaba preparado?

¿Llueve porque llevas el paraguas o porque no? Es una cuestión personal que depende de cómo lo recuerdes. Mi manera de redactar el relato carece de rasgos triunfales. Nunca he podido arriesgarme. Me gusta preparar las cosas de antemano, pero me molesta pensar en lo que tal vez me haya podido perder. He tenido que bregar demasiado en la vida. Sin todo este solemne esfuerzo, es posible que hubiera podido llegar más lejos, con mayor rapidez y más facilidad.

Recuerdo lo que me dijo hace treinta años el director de mi colegio, aquella vieja morsa manchada de alquitrán.

—Simon, tú piensas demasiado.

Pensar es como un negro túnel. Cuando ya estás en él, tienes que seguir pensando hasta alcanzar el otro extremo. Por lo menos, así lo creo.

El sujeto de la oficina de inmigración libia, si es eso lo que es, lleva una escopeta doblada sobre el brazo y unas botas de caza ajustadas alrededor de las vueltas de los pantalones. Parece feliz. Tiene varios impresos por duplicado en árabe y me indica dónde tengo que firmar. Me están introduciendo en Libia como un mono, por medio del lenguaje de los signos. Estampo mi firma en todo sin vacilar.

Toma mi pasaporte.

—Helt —dice.

¿Helt? Ah, sí, «Health» («salud», en inglés). Su primera y única palabra en inglés. Muestro mis certificados de vacunación, sonriendo (como un mono) y sigo adelante. Hay muchos impedimentos. Nadie quiere hablarme en un idioma que yo comprenda. El jefe de aduanas luce un lustroso traje italiano de color plateado y lleva un cartón de Marlboro bajo el brazo. Toca melindrosamente algunas de mis polvorientas pertenencias.

«¿Visky?» —pregunta, siendo ésta la única palabra en inglés que se digna pronunciar este día.

El Mono Infiel sacude la cabeza y entra en Libia. No es que no sepan hablar otra cosa más que árabe. Es que no quieren. Forma parte de la cruzada libia en defensa del Islam. Nosotros no siempre somos amables con nuestros extranjeros y resulta una experiencia aleccionadora ver invertidas las tomas. Supongo que en los viejos tiempos uno hubiera hablado en inglés a voz en grito hasta que los nativos se sometieran con toda naturalidad, pero es que entonces podíamos echar mano de la reina Victoria.

A mi izquierda, unos cuantos kilómetros de dunas y después el mar de un azul tirando a gris. A mi derecha, desierto y nada más que desierto. El mapa dice que hay unos dos mil quinientos kilómetros hasta Nigeria, siguiendo el vuelo en línea recta de un cuervo, caso de que un cuervo pudiera hacer semejante cosa. Arriba, el cielo aparece despejado en todas direcciones. Por delante, la carretera es una impecable superficie asfaltada de dos carriles. Una suave brisa levanta sobre el desierto una cortina de polvo que no resulta molesta, lo justo para borrar las siluetas de unos cuantos camellos. No hay huellas de presencia humana en ninguna parte.

Me detengo para saborear el vacío y escuchar el silencio parecido al sibilar de una cinta no grabada girando en el magnetófono. Me asusto un poco. Aunque podría cubrir fácilmente los mil seiscientos kilómetros hasta Trípoli antes del anochecer, sé que esta noche tengo que dormir en un verdadero desierto.

El chico criado en la ciudad que se alberga en mi interior se llena de pánico y todas las habituales señales de alarma se disparan en mi cabeza. ¿Podré avanzar sobre esta cosa? ¿Qué ocurrirá si me hundo en ella? ¿Es seguro? ¿Quién puede venir de noche? Una emocionante mezcla de temor y expectación está a punto de combinarse para formar algo parecido a la alegría. Una vez adoptada la decisión, es fácil. Elijo un lugar entre unas dunas por el lado del mar y ajusto los depósitos de la moto a un disco metálico soldado al extremo del soporte colgante, una buena idea que sí se llevó a la práctica. Después la deuda. ¿Dónde? ¿Por qué lado? ¿Cómo afianzarla? Cada acción forma parte de una rutina que hay que estudiar y perfeccionar. ¿Cuántas veces tendré que hacerlo? ¿Cientos? Vale la pena hacerlo bien. Utilizo la moto para afianzar un lado de la tienda y busco una piedra grande para el otro. ¿Qué hago con la mosquitera?, ¿lloverá? Parece Imposible. El cielo se ve despejado de horizonte a horizonte, pero, aun así, por si acaso… A continuación, la cama: la chaqueta de piloto doblada al revés se convierte en una estupenda almohada. Y prosigo. Mientras rodeo la moto, procuro observarlo todo, la tensión de la cadena, la banda de rodamiento, cualquier cosa que se esté soltando o cayendo, en un intento de formarme una imagen de lo que debería ser de tal modo que cualquier cambio haga sonar un timbre de alarma… y, como es natural, descubro un casquete de oscilador suelto. Puedo ver el hilo.

Estos malditos cacharros. Qué diseño tan asqueroso. Quince minutos de palabrotas capaces de hacerles silbar los oídos en Meriden. Tengo que recordar ajustarlo, con la herramienta correspondiente. ¡No! Hazlo ahora. Te olvidarás. Y, de paso, controla el nivel de la batería.

Hay que llenar el hornillo Optimus con el depósito, una tarea muy complicada porque no puedo ver el nivel del hornillo y, en cualquier caso, resulta difícil controlar la salida del combustible. Hay que encontrar un sistema mejor. Tengo para cenar arroz con pimientos rellenos enlatados en Hungría. Todo el proceso de deshacer el equipaje, comprobar, guisar y volverlo a ordenar lodo me obliga a pensar y actuar durante unas dos horas. Casi me he olvidado de dónde estoy. Con un café y un cigarrillo, me instalo en la sorprendente quietud del desierto y recuerdo y entonces me siento invadido por una oleada de inmenso gozo.

Mírame. Fíjate dónde estoy. ¿No te parece demasiado extraordinario para poder describirlo con palabras? Soy yo, no Lawrence de Arabia o Rodolfo Valentino o Rommel y el Afrika Korps. Yo y esta pequeña máquina hemos conseguido llegar hasta aquí.

El sol ha desaparecido en la arena de algún lugar de Túnez. Las estrellas están haciendo unos agujeros increíblemente grandes en la noche sin luna. Me encuentro sumido en un estupor de alegría. Si el viaje terminara mañana, habría merecido la pena, pero una premonición disipa todas las dudas y, por una vez, me permito el lujo de tener la certeza de que el viaje no terminará mañana y de que habrá muchas ocasiones en las que experimentaré aquella misma sensación de abrumador deleite. Esta noche estamos proyectando una película «A».

La vida nunca le deja a uno del todo en paz. Noto que cambia el viento, veo los relámpagos sobre el mar, oigo los truenos. A primeras horas de la mañana, la tormenta se desplaza a tierra firme. Llueve con mucha intensidad y temo que el agua socave la moto y la haga caer encima de la tienda y de mí, pero elegí un terreno ligeramente elevado y no creo que haya dificultades. Decido esperar. Al final, una pausa en la lluvia. Hago rápidamente el equipaje, con la tienda llena de agua y de arena, y regreso a la carretera de Trípoli.

Lo único que conozco de Libia es La Carretera, más de mil quinientos kilómetros de carretera, una excelente y rápida autopista que bordea la costa africana como una cuerda de tender la ropa. Libia cuelga de esta cuerda como la sábana de un gigante sujeta con las pinzas de Trípoli y Bengasi, quemándose al sol. Dicen que hay algunas zonas húmedas encantadoras allí abajo entre los pliegues, en Kufra y Sebha, pero lo que yo veo desde la carretera es espantoso.

Distingo una tienda en el desierto, de aquellas antiguas hechas de pellejos de animales tensados sobre estacas en hermosas elevaciones y depresiones en las que el Jeque de Arabia obligó a nuestros antepasados a tragarse unos ojos de oveja y murmurar que estaban «deliciosos». En lo alto puede verse una antena de televisión. Al lado de la tienda hay dos bidones de gasolina y junto a ellos se puede ver aparcado un «Mercedes» nuevo. El propietario sale envuelto en un ondulante atuendo de algodón blanco, sube quitándose las sandalias y pisa fuertemente el acelerador con un pie duro como el cuero.

Algo más allá, al otro lado de la carretera, hay dos camellos atados en proximidad de un avión.

Todos los hombres de Libia, con trabajo o sin él, solteros o casados, reciben semanalmente del estado un dividendo procedente del petróleo. En las ciudades, la gente arregla sus casas. Una tienda sí y otra también vende pintura. Y una tienda sí y cita también vende aparatos audiovisuales de fabricación japonesa. El Corán se proclama por todo el país en arcos triunfales que se levantan en las carreteras. El alcohol y las mujeres fuera del matrimonio están prohibidos. El whisky cuesta veinticinco dólares la botella y cuarenta y ocho horas en la cárcel en caso de que sea la primera vez. Las mujeres se envuelven en una especie de sudario a cuadros, sosteniéndolo sobre sus bocas de tal manera que a veces no resultan visibles más que un ojo y un diente. No hay que mirar el ojo (¿Y quién iba a querer hacer semejante cosa? El que vi brillaba como el cristal).

Trípoli produce la impresión de haber sido bombardeada recientemente. Conserva todavía cierto aire italiano, me parece, de la época colonial. Los italianos han vuelto con sus contratos. En mi hotel, unos poco refinados constructores italianos de oleoductos se encuentran sentados en el salón de desayunos, leyendo historietas ilustradas. El hotel es muy caro y tengo que ir al banco. Hay tres cajeros, pero el hombre que me precede en la cola introduce la mano en una bolsa de plástico y saca un montón de billetes de treinta centímetros de altura, casi todos de diez y de veinte. Ahora los tres cajeros están contando el dinero. A medio contar, alguien dirige un saludo a gritos, un cajero contesta, charla un poco, pierde la cuenta y vuelve a empezar. Se invierten veinte minutos en efectuar la cuenta sin interrupciones. Yo saco un billete de cinco libras y me sorprende que no se limiten a darme un puñado.

De Trípoli a Sirte hay quinientos kilómetros y me desplazo casi volando mientras el motor canta para mí y todo se desarrolla sin contratiempos. Hay mucha lluvia, pero ahora lo mojado me pone menos nervioso, por lo menos sobre el asfalto. La tierra y el mar aparecen siempre llanos y puedo ver el tiempo que hará unos ochenta kilómetros más adelante. Nunca había visto tanto tiempo meteorológico. Puedo ver donde empieza y donde termina; puedo ver el cielo azul arriba y la cercanía de las tormentas y después el buen tiempo de más allá. Curioso. Es como estar viendo el pasado y el futuro. Soy un mundo que gira a través de un tiempo visible. El tiempo meteorológico se parece mucho a la historia. Grandes fuerzas que se encuentran, actúan las unas sobre las otras y descargan sus energías. Allá a lo lejos, unas nubes negrísimas están amenazando la tierra de abajo. ¿Qué representa este diluvio de aspecto tan venenoso? ¿Epidemias? ¿Hambre? ¿Guerra civil? Los que se encuentran bajo su terrible influencia no pueden ver ciertamente lo que hay más allá. Deben de tener la impresión de que el universo está sumergido. Mientras que yo puedo ver que se trata de una situación transitoria.

Me paso la mañana volando bajo el mal tiempo, con la cabeza a ciento diez y el brazo izquierdo descansando sobre el manillar, escuchando el rum-rum del motor, el aleteo del anorak agitándose al aire y el crujido de la visera del casco con la cara descubierta. Esta zona de la costa es más fértil: olivares, miles de palmeras datileras, poblados con cultivos de arroz, muchos pozos con unos muros curiosamente escalonados a ambos lados. Hay muchos grandes taxis «Peugeot» de color blanco en la carretera. Por fuera son los familiares y anodinos módulos de la civilización industrial; dentro, turbantes, fezes y velos amontonados sobre fardos de ricos tejidos. El efecto es el que produciría una nevera llena de cabezas reducidas o bien un aparato digital que dijera la buenaventura. Miles de estos taxis recorren las inmensas distancias entre Trípoli y El Cairo. A veces veo que alguno de ellos abandona sin previa advertencia la carretera y se adentra en el desierto. Sólo forzando la vista puedo distinguir la oscura mancha de una tienda en alguna lejana elevación de terreno.

Ahora todo se está volviendo notoriamente más seco y más silvestre. Muy pronto no hay más que desierto a ambos lados y el viento silba arrastrando el polvo hacia la carretera. La arena fluctúa sobre el asfalto como si fuera una llama y, en algunos lugares, se empiezan a formar dunas sobre la superficie. Muchos camellos pastan al borde de la carretera donde, por alguna razón, parece haber más arbustos; son unos jóvenes y larguiruchos animales que retroceden asustados ante el desconocido rumor de la moto. Veo un banco de arena en la carretera e intento reducir la velocidad. No se produce ningún cambio. El motor sigue corriendo y, de repente, la situación adquiere carácter perentorio. Acciono los frenos, suelto el embrague y me inclino hacia delante para desconectar el encendido puesto que no hay un botón que lo apague. La válvula del carburador está atascada. Tengo que seguir conduciendo de esta guisa a lo largo de treinta y cinco kilómetros, interesante problema hasta que llego a Ben-Gren donde hallo cobijo, gasolina y café.

Mi primera reparación al borde de la carretera resulta fácil una vez abandonadas las arenas voladoras. El propietario del garaje se muestra tan intrigado que me invita a un almuerzo a base de spaghetti, salsa de carne y queso rallado. Hay muy pocos extranjeros en Libia y puedo comprobar que la ausencia de turismo permite a la gente hacer gala de un natural y generoso interés por los viajeros. Me siento altamente honrado.

Oscurece mucho antes de que llegue a Sirte y veo una barrera en la carretera con una flecha de desviación que señala hacia el desierto que tengo a la izquierda. Mis faros no me permiten distinguir ningún camino, pero el asfalto que tengo por delante ofrece buen aspecto, razón por la cual sigo cuidadosamente adelante. El asfalto se ensancha bruscamente y empiezo a comprender que me encuentro en una pista de aterrizaje. Al cabo de un rato, se me acerca corriendo por detrás un jeep y se detiene. Está lleno de hombres del ejército. Un teniente enfundado en un uniforme de estilo británico toma mi pasaporte y lo examina con una linterna. Sus rostros se muestran impasibles y yo empiezo a prever dificultades. En su lugar, estrechan cordialmente mi mano uno detrás de otro y me indican que siga adelante. Un momento agradable.

Acabo de decidir que dormiré al aire libre cuando llego al control de policía de Sirte. El guardia insiste en que vaya directamente a un hotel. Asciendo por una cenagosa colina para pasar la noche entre hombres paseando en pijama, curvadas babuchas y fezes con borlas, jugando al chaquete y fumando en complicadas pipas. El recepcionista afirma hablar inglés y yo le pregunto por qué los pozos tienen a su alrededor aquellos muros escalonados.

—Eso es —dice—. De aquí a Bengasi hay quinientos cuarenta kilómetros y…

Ah, sí. Comprendo.

Quinientos cincuenta kilómetros para ser más exactos y eso es un recorrido muy largo para una moto. Me levanto temprano y salgo corriendo. Al cabo de unos minutos de sol, vuelve a caerme encima la lluvia. Conduzco bajo la lluvia durante tres horas y doy gracias constantemente porque la electricidad no me falla. Paso por dos momentos delicados en unas lomas de barro seco ablandado por la reciente lluvia. Por lo demás, estoy simplemente mojado. La lluvia se ha abierto camino a través del impermeable recauchutado y las botas están chorreando.

Cuando salgo de debajo del techo de la nube de lluvia, el desierto que me rodea parece un pantano prehistórico y los camellos son los correspondientes monstruos. Ríos de agua discurren al borde de la carretera. Después, a las pocas horas, todo, incluso yo mismo, vuelve a estar seco como un hueso.

Ya tengo ante mis ojos los más elevados edificios de Bengasi cuando me quedo sin gasolina. Está claro que la gasolina es de mala calidad porque no rinde el esperado kilometraje, pero me siento estúpido y enojado conmigo mismo por hallarme atrapado de aquella manera.

Me sitúo al borde de la carretera para hacer señas y se detiene el primer vehículo. Es un pequeño «Fiat» con dos jóvenes en la parte frontal y un fardo de ropa en la parte de atrás que resulta no ser un fardo de ropa, sino una anciana parienta.

Los hombres van muy bien afeitados y pulcramente vestidos a la europea y se muestran enérgicamente serviciales. Me inundan de ayudas. Sacamos un poco de gasolina de su depósito. Me acompañan a la ciudad y me ayudan a encontrar un hotel. Por el camino, al llegar a una gasolinera, me llenan el depósito y se niegan rotundamente a aceptar dinero. Y, al final, me prestan una libra por que los Bancos están cerrados.

El «Oilfield Hotel» se convierte en mi hogar durante una semana. Cuesta una libra ocupar una de las tres camas de hospital de hierro fundido de una habitación, pero casi todas las noches las otras dos camas están vacías. Sólo una vez tengo un compañero de habitación, un cocinero nubio negro como el carbón que se dirige a trabajar a un campo de instalaciones petrolíferas cercano a Trípoli. Sus amistosas risas cuando está despierto quedan compensadas por los ronquidos más fuertes que jamás he escuchado. Por la noche, le arrojo toda clase de cosas, pero los trenes expresos siguen rugiendo a través de las ventanas de su nariz. Si se hubiera quedado otra noche, hubiera tenido que mudarme.

El cónsul egipcio me confirma que está totalmente excluida la posibilidad de que pueda cruzar la frontera egipcia por carretera.

—Supongo que puedo intentarlo —digo.

Me dirige la sonrisa reservada a los idiotas importunos.

—Sí. Puede intentarlo.

Investigo todos los demás medios de dirigirme a Egipto. ¿Por barco? Complejo e inseguro en el mejor de los casos y, además, los capitanes se niegan ahora a llevar sus barcos a Alejandría.

¿En avión? Terriblemente caro para la moto y, en estos momentos, también inseguro. Podría tomar el avión y enviar la moto por carretera, pero me advierten de la posibilidad de que tal vez no vuelva a ver la moto.

El Sunday Times me ha ofrecido el envío de credenciales para ayudarme a cruzar la frontera. Merece la pena esperar un poco. Bengasi es, al principio, una ciudad agradable. Tiene unas encantadoras plazas con palmeras, estanques y fuentes, y un gran bazar, un mercado del oro y solitarias tiendas llenas de objetos apetecibles tales como rascadores de espalda de marfil e instrumentos musicales.

En la misma calle del hotel hay un taller de reparaciones de motos. El propietario Kerim el Fighi se desvive por mí. Pone todo el taller a mi disposición y yo decido pintar las cajas de verde. Ahora me molesta la reluciente fibra de vidrio de color blanco. Quiero una moto que se confunda con el paisaje y no ya que destaque. Revisto incluso de cinta verde el brillante cromado del faro delantero y los manillares.

Es fácil hacer amigos aquí. Hay muchos jóvenes sin nada que hacer. Son corteses, inquisitivos y buenos compañeros, pero se hallan muy alejados del mundo y de los conocimientos en general. Parecen deseosos de participar en algo y merodean por las calles como lobos, pero no tienen nada en lo que ocupar su mente como no sea la más reciente película que probablemente verán varias veces. El dinero reciente les ha liberado, pero ¿para qué? Parecen muy perplejos ante los cambios y el evidente conflicto entre los valores religiosos predicados por Gaddafi y el Corán y la Nueva Era de la Tecnología. En cualquier caso, todo son conjeturas en el transcurso de interminables rondas de bebidas carbónicas. En Bengasi las mujeres se ven más libres por lo menos del velo y muchas de ellas visten a la europea, pero siguen siendo muy inaccesibles.

Al cabo de una semana de espera, sigo sin recibir noticias de Londres. No puedo soportar por más tiempo la inactividad. Mañana me iré a la frontera, tanto si está bien como si está mal. Un técnico inglés me dice que la frontera es militar.

—Tienen unos dedos que aprietan el gatillo con mucha facilidad. Primero disparan y después preguntan. ¡Puf! Otro hombre del Sunday Times que desaparece.

Tengo la impresión de estar dirigiéndome al frente y no ya a una frontera. Kerim me dice que hay unas ruinas muy interesantes por el camino de Tobruk.

—Romanas. Muy buenas.

Decido seguir el camino más corto hasta la frontera y dedicarme al turismo a la vuelta. Tengo el profundo convencimiento de que dentro de pocos días volveré a Bengasi.

La carretera bordea la costa durante un trecho y después asciende suavemente hacia las colinas de la Cirenaica. Ésta es la parte de la costa más cercana a Grecia y Creta en la que los griegos y los romanos establecieron su primera base en África, pero, en aquellos momentos, yo sabía muy poco acerca de la antigüedad y ésta me interesaba todavía menos.

El aire era más fresco y la tierra más fértil. Había granjas por todas partes y muchas chozas de campesinos. Un hombre emergió de una choza y, a unos tres pasos del umbral de la misma, se levantó la túnica a la altura de las caderas y se agachó en un solo movimiento sorprendentemente lleno de gracia. Sólo después comprendí lo que había estado haciendo.

—Dios bendito —dije en voz alta—. ¿Tan cerca de la puerta?

El camino serpeaba por entre ásperas y blancas formaciones rocosas, vastos pinares, zonas de matorrales y aulagas, extensiones de suave hierba primaveral y riachuelos con las orillas pobladas de cañas. El paisaje se me antojaba familiar y me atraía irresistiblemente. Descubrí una extensión de hierba de aspecto especialmente agradable, protegida de la carretera por una hilera de bajos espinos, y decidí levantar allí la tienda. Tenía la profunda impresión de que la tierra era mía y me sentía en ella totalmente a mis anchas.

Había luna llena y me percaté por primera vez de que había iniciado el viaje bajo la luna llena hacía exactamente un mes. Aquella noche la luna parecía más brillante de lo que yo jamás hubiera visto y la noche era simplemente un reflejo del día en un espejo de plata. Comí y bebí y fumé y escribí e hice todas estas cosas con gran placer y después me acosté en la tienda en el convencimiento de que el día había terminado. Mientras permanecía tendido, esperando adormiladamente a que llegara el sueño, oí una voz masculina procedente al parecer de la carretera. Oí el ladrido de un perro. La voz replicó. Estaban avanzando, pero, en lugar de alejarse, la voz se estaba acercando.

Ahora ya estaba completamente despierto, tratando de localizar la posición del intruso y de seguir sus movimientos. No por primera vez pensé en lo vulnerable que era, prácticamente desnudo en el interior de aquella pequeña envoltura de nilón. Durante un rato, hubo silencio, pero yo estaba cada vez más nervioso porque no había oído nada susceptible de indicarme que el individuo se había ido. De repente, se volvió a escuchar la voz, pero esta vez muy cercana y fuerte, entonando una alegre canción. Me vestí apresuradamente y me dispuse a salir de la tienda, pero, tan pronto como asomó la cabeza, mis temores se disiparon y se trocaron en asombro.

Estaba rodeado por un rebaño de ovejas. Contempló todo un mar de lana plateada, unos cien animales o más. Ningún rumor me había revelado su aproximación. Mucho más allá, más lejos de lo que yo había pensado y quizá sin haberse percatado todavía de mi presencia, distinguí dos figuras.

Si, bajo aquella luz, todo parecía haber sido pintado de plata, sus ropas parecían haber sido tejidas con este metal. Sus rostros estaban en sombras, pero ellos lucían sus vestimentas plateadas con la majestad de unos reyes. Se abrió una ventana al pasado, a las vagas impresiones dejadas por los relatos bíblicos y los villancicos de Navidad que yo había rechazado entonces por considerarlos estúpidas fábulas y supersticiones. Semejantes cosas no tenían cabida en las calles abarrotadas de gente y las aulas escolares de mi infancia. Sólo eran posibles aquí, bajo este cielo, con esta luz y en esta tierra. Ésta era una tierra bíblica y, en una noche así, uno podía creer.

En las horas anteriores al amanecer, la temperatura descendió por debajo de los cero grados y despertó, descubriendo que el rocío se había helado sobre la tierra. Los pastores se encontraban todavía allí y ahora se me antojaron tan extraordinarios por su pobreza como lo habían sido por su majestuosidad. Sus rostros eran feos y estaban nublados por la ignorancia. Sus vestimentas habían dejado de ser de plata para convertirse en harpillera. Estaban acurrucados en el suelo, dolorosamente fríos, dos malhadados y patéticos campesinos, contemplando con temerosa admiración todo el conjunto de efectos personales que yo estaba tratando de colocar en la moto con mis congelados dedos. Les hubiera preparado un café, pero no me quedaba agua. En aquellos momentos, el contraste entre el día y la noche no me inspiró ningún sentimiento elevado. Hacía demasiado frío para eso.

Compartí mis últimos cigarrillos con ellos y me marchó. En la siguiente ciudad, me di cuenta de que no estaba en la carretera que había tenido intención de tomar, sino que me estaba dirigiendo quieras que no hacia las ruinas de la antigüedad. Una hora más tarde, me encontraba en Cirene.

Sólo tenía intención de efectuar una visita de cumplirlo. Me parecía que las ruinas romanas estaban demasiado cerca de casa y mi mente siempre viajaba a varios miles de kilómetros por delante de mi cuerpo. La entrada al lugar era una maravillosa puerta de piedra arenisca color miel que se elevaba a gran altura por encima de mí. Entré y me encontré en un espacioso foro con hileras de columnas extendiéndose mucho más allá de lo que yo hubiera creído posible y, por entre las columnas, tentadoras visiones de otras maravillas en todas direcciones. Estaba solo en una gran ciudad romana, el único visitante sin lugar a dudas. En determinado momento, vi unas mujeres envueltas en túnicas en un anfiteatro, pero éstas huyeron al ver que me acercaba. Me pasé el día visitando fascinado los estanques y patios y los gimnasios y templos y entrando y saliendo de las casas de ciudadanos romanos corrientes. En una zona, un arqueólogo italiano estaba efectuando unas restauraciones con la ayuda de unos obreros, pero éstos parecían pertenecer más a la pasada historia de la ciudad que al presente. Por la tarde, hubo diez minutos de efervescencia cuando un grupo de altos oficiales de las fuerzas aéreas recorrió las ruinas a la velocidad propia de un aparato en vuelo mientras su fotógrafo uniformado se afanaba por batir el récord de fotografías por minuto. Utilizaba el flash bajo aquel sol tan cegador, lo cual significaba que sólo le interesaban los rostros y yo pensé que ello resumía muy bien su excursión. Sólo rostros.

Terminé la jomada en la parte más baja de la ciudad, con el Mediterráneo extendiéndose a mis pies. Mientras el sol se desvanecía, pareció como si la luz brotara de la piedra y la ciudad fulguró intensamente antes de hundirse en la noche. Yo sabía que aquellas experiencias —los pastores, Cirene— me estaban produciendo una profunda impresión y que los acontecimientos de cada día parecían intensificar las sensaciones del día siguiente y, sin embargo, apenas había rozado el borde de mi primer continente. En el hotel, comí en compañía de dos vendedores franceses que habían aprovechado para tomarse unas pequeñas vacaciones. Me parecieron unos amables conversadores y me informaron acerca de las deficiencias árabes, pero me dieron la impresión de que se habían dejado la imaginación en París. ¿Les debí yo parecer a ellos tan vulgar y falto de inspiración? Ellos estaban acostumbrados a África, por descontado. Se me ocurrió pensar que en todos los lugares del mundo encontraría a personas para las que el hecho de estar allí constituiría un acontecimiento corriente y de todos los días. ¿Sería mi viaje realmente un simple estado de ánimo?

Aquella noche volví a dormir al aire libre, en la costa algo más allá de Marsa Susa, y supe a la mañana siguiente que tendría que alcanzar la frontera aquel día. A la hora del almuerzo, ya estaba en Tobruk, una ciudad parecida a un hueso seco, astillándose y convirtiéndose en polvo bajo el sol. Conocí a un irlandés por la calle. Trabajaba en el Instituto «Aisle» donde enseñaba inglés (o irlandés) a los petroleros libios. Ganaba 500 libras al mes, una fortuna en aquella época, y con sus ahorros se estaba comprando un apartamento en Roma, otro en Ancona y una finca en Irlanda. Me invitó a almorzar con su esposa italiana y sus hijos de corta edad. Ella odiaba a los árabes y señaló que sus hijos no podían jugar con los de los árabes por temor a pillar enfermedades de la piel.

—Yo no puedo decir que les aprecie —señaló el irlandés—. Parecen pensar que todos los occidentales son unos explotadores. Pero la cosa no estaría tan mal si no nos trataran como marcianos por la calle.

Me invitaron a dormir en su casa a la vuelta. No sabía si iba a hacerlo. Me inspiraban bastante lástima. Eran unas buenas gentes que no parecían haber comprendido el quid de la cuestión, pero lo cierto es que yo no tenía por qué vivir sus vidas.

Me puse en marcha con la mayor indiferencia posible con el fin de recorrer los últimos ciento veinticinco kilómetros, sabiendo que no podría pasar, pero sin poder olvidar el triunfo tan extraordinario que ello iba a representar en caso de que lo consiguiera.

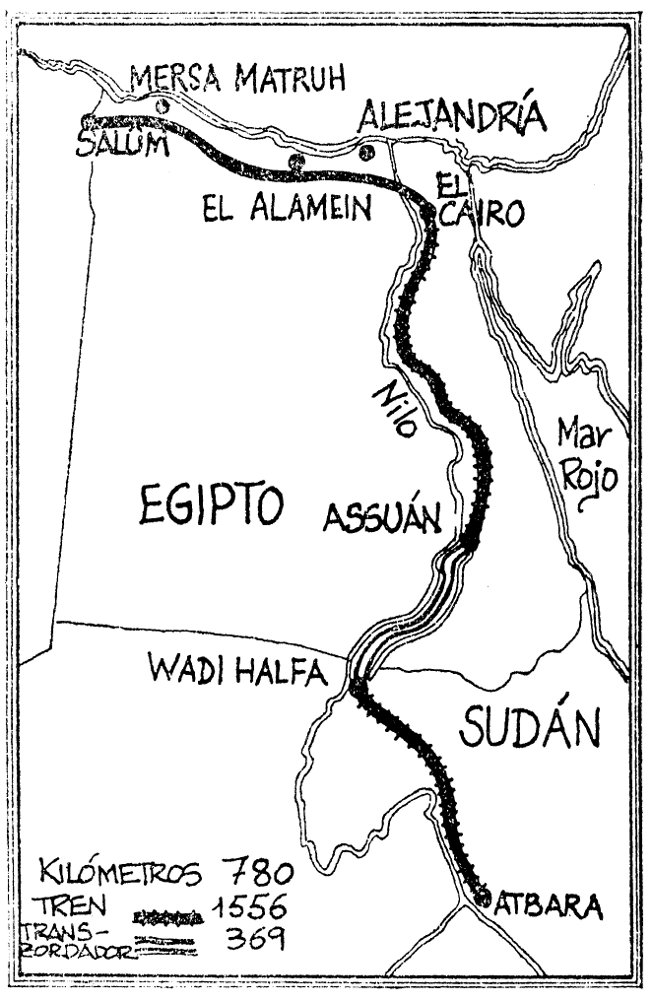

El primer control apareció aproximadamente una hora antes de la puesta del sol, lo cual me permitiría regresar a Tobruk antes del amanecer. No había paso, sólo una pequeña garita portátil. El guardia examinó mi pasaporte y el montón de documentos árabes que llevaba, sacó el impreso de control de moneda y me devolvió el resto con una sonrisa. Deslizó la barrera hacia atrás y me dijo adiós. Resultaba claro que se lo estaba pasando en grande en su fuero interno. Yo también sonreí y seguí adelante hacia la verdadera frontera. Una pequeña cola de taxis se encontraba alineada delante de mí algunos kilómetros más allá. Me incorporé a la cola, pero un soldado me descubrió y me indicó por señas que me adelantara. Se llevó mi pasaporte a su despacho y me lo devolvió con el visado anulado. Empecé a ponerme muy nervioso y un poco alarmado ante lo que podría ocurrir cuando los egipcios me hicieran volver atrás. Porque sin duda me harían volver atrás. Eché de nuevo un distraído vistazo a los visados y, de repente, pareció como si la tierra se hundiera bajo mis pies. El visado egipcio llevaba una indicación adicional estampada al revés en la página. En todas las veces que había examinado el pasaporte no me había fijado. El mensaje era directo y demoledor. Decía lo siguiente: «El acceso a la RAU por la costa del norte de África y Salúm no está permitido». Parte de las palabras estaban casi borradas por el grueso borde del sello del visado principal, pero, aun así, si alguien lo examinaba con detenimiento, no lo podría pasar por alto.

Bueno, o los libios lo habían pasado por alto o me estaban gastando una broma pesada. Sólo podía hacer una cosa y era seguir adelante como si yo tampoco lo hubiera visto. La entrada se abrió y yo la franqueé, tragando saliva.

A cosa de unos cien metros más allá había algo que parecía una estación de ferrocarril con tres andenes y dos vías para el tráfico en una y otra dirección, pero primero venía otra barrera. Estaba esperando constantemente la mano que se iba a levantar delante de mí para impedirme el paso. Me indicaron una vez más que siguiera adelante.

—Puede pasar.

—¿Cómo? ¿Del todo?

—Sí, puede irse.

La estación hervía de actividad. Los andenes estaban llenos de montones de alfombras y cojines en bolsas de plástico, vigilados o bien siendo objeto de discusión por parte de hombres con toda clase de atuendos y tocados y de todo un ejército de funcionarios, enfundados en unos arrugados uniformes de color caqui. Lo atravesé todo hasta llegar al otro lado. El guardia de la salida estaba a punto de permitirme el paso cuando una voz gritó:

—No. Deténgase. Vuelva aquí por favor.

El guardia señaló hacia atrás y musitó algo. Me volví y pude ver un hombrecillo gordinflón con un reluciente rostro sin afeitar, sonriéndome a través de los bigotes.

—Venga por favor —dijo—. No podemos prescindir de las formalidades. ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? ¿Va usted a El Cairo? Bienvenido a Egipto. Ahora tenemos que ver al capitán.

Saqué mi recorte de periódico, casi toda una plana del Sunday Times con una fotografía mía, de la moto y de todo el equipo esparcido a su alrededor. Hablé de mi viaje como si el futuro de Egipto dependiera de él e hice todo lo posible por apartar su atención del visado. Aun así, me sorprendió el entusiasmo que ello parecía producirles.

—Haré todo lo posible por ayudarle —dijo el Gordinflón—. ¿Le apetece un té?

Con un vaso de claro té dulce y delicioso, en la mano, sintiéndome como Alicia en el País de las Maravillas, me enfrenté con el primero de los Ocho Obstáculos Obligatorios que se interponían entre mi persona y Egipto. El primer hombre leyó mi visado varias veces, prestando una especial atención al detalle de la «prohibición de entrada». Pareció no ver nada que fuera digno de interés. El número dos fue la Policía. Volvieron a leer el visado, pero al revés, y después rellenaron un pequeño impreso arrancado irregularmente de una hoja de duplicados, tropezando con grandes dificultades con el XRW 964M. Los números tres y cuatro tuvieron que ver con los documentos que me había traído de Libia. Hubo varios rápidos intercambios de documentos cuyo volumen ya me estaba resultando difícil de sostener en la mano. En determinado momento, perdí de vista el primer documento que me había entregado la policía.

—¿Es importante? —preguntó el Gordinflón.

—Pues no lo sé.

—No lo es —dijo él enérgicamente—. No importa.

Y me envió a cambiar moneda al número cinco y después a pagar el permiso de la moto en el número seis. Después vuelta al número tres con una discusión a propósito del carnet de la aduana y paso al número siete donde los libios solventaron el problema. Al final, en un despacho muy alejado de la muchedumbre, me encontré con un oficial de policía sentado tras la más venerable colección de libros mayores que en mi vida hubiera visto. Sus páginas habían sido pasadas con tanta frecuencia que las esquinas estaban redondeadas y el papel tenía el misino color del desierto. Se encontraban alineados sobre la superficie de su escritorio como bloques desgastados de piedra arenisca y no me cupo la menor duda de que de ellos dependía realmente el futuro de Egipto.

Me llenó el carnet y me entregó dos pesadas placas de matrícula de metal.

—Listo —dijo.

—¿Listo? —preguntó el Gordinflón—. ¿Le ha dado usted las gracias al capitán?

—Yo siempre le doy las gracias a todo el mundo —contesté ingenuamente.

Él soltó una carcajada.

—Bueno —dijo con especial energía—, ¿puedo ayudarle en alguna otra cosa?

Rebusqué en mi bolsillo y después decidí que sería mejor no hacerlo. ¿Por qué tenía que suponer que buscaba una propina? Le di sinceramente las gracias y me alejé. Su expresión satisfecha no se alteró.

Me dirigí a la moto. Simplemente no podía creerlo. Había tenido el corazón en un puño y aún lo tenía, latiendo apresuradamente. Doblé todos los papeles que me habían dado y los introduje entre las páginas de mi pasaporte. Puesto que mi chaqueta carecía de bolsillos, coloqué el pasaporte encima de unos guantes impermeables en una de las cajas laterales. Cerré la caja. Busqué un alambre y ajusté fuertemente las dos placas a la parte trasera de la moto. Estaba esperando que de un momento a otro alguien me gritara: «¡Eh, usted! Un momento».

Monté pausadamente en la moto, accioné el carburador y lo puse en marcha. Después crucé lentamente la entrada que daba acceso a la ciudad llamada Salûm. Prolongué todo lo que pude aquel momento de triunfo. Salûm era pequeña pero traidora de noche. La carretera era estrecha y mala y había vacas sueltas. Palpitando como una bomba de relojería, me dirigí colina abajo por una tortuosa calle y después, bruscamente, me encontré de nuevo en campo abierto y ya no pude contener por más tiempo mi éxtasis.

Rugí, canté y me reí con entusiasmo. Estaba en Egipto y todo era distinto, la luna, las estrellas, la temperatura, el perfume del aire, todo parecía sutilmente egipcio. Fue sorprendente que siguiera montado en la moto porque me sentía muy satisfecho de mí mismo y estaba convencido de que alguna cualidad especial que yo poseía me había permitido alcanzar lo imposible allá en Salûm. Me parecía una conquista personal. En cuanto a lo de Cleopatra…

Tan seguro había estado de que no conseguiría entrar en Egipto que no había pensado ni por un momento adónde me dirigía en caso de que lo consiguiera. Ni siquiera había pensado en la gasolina. Las indicaciones del mapa mostraban la existencia de una estación de servicio en Sidi Barani, a unos ochenta kilómetros de distancia. Tuve la impresión de llegar allí en un abrir y cerrar de ojos. Había combustible, pero ningún sitio en el que alojarse. La ciudad, si es que había alguna, se había desvanecido en la oscuridad.

Ciento cuarenta kilómetros a Mersa Matruh. Nada. Tuve la sensación de que podría seguir viaje a El Cairo en caso necesario.

A unos quince kilómetros de Matruh, vi unos barriles pintados de petróleo con un quinqué encendido encima de uno de ellos. La luz se escapaba a través de la puerta de una pequeña cabaña. Aminoré la marcha y un soldado se me acercó. Apoyó el brazo izquierdo sobre la muñeca derecha y abrió la palma de la mano derecha dirigida hacia arriba en un gesto que significaba: «¡Documentación!».

Me detuve, abrí la caja y saqué el pasaporte. Un hombre más mayor en pijama y fez salió de la cabaña.

—Espere, por favor —dijo—. Serán sólo diez minutos.

Pude oír el crujido de un teléfono manual y encendí un cigarrillo. Al cabo de un rato, emergió un tercer hombre y subió a un vehículo de color negro estacionado al otro lado de la barrera. Mientras ponía en marcha el motor y se alejaba, el hombre del pijama se me acercó corriendo.

—Siga aquel coche, por favor —me dijo en tono apremiante—. Le permitirán pasar en Matruh si se da prisa, pero están a punto de cerrar.

Me contagié de aquella leve sensación de pánico y me alejé velozmente. El automóvil estaba circulando a más de ciento veinte kilómetros por hora y me estaba resultando difícil darle alcance. Entonces, por segunda vez aquel día, las entrañas de la tierra parecieron abrirse a mis pies. Extendí la mano derecha hacia atrás. Se había desprendido la tapa de la caja. Esperando volver a colocar el pasaporte, no la había cerrado de nuevo. Me detuve inmediatamente. El billetero había desaparecido. Examiné el cuentakilómetros. Podía haber sucedido en cualquier punto de los últimos diez kilómetros.

El billetero contenía permisos de conducir, certificados de vacunación, una tarjeta de crédito, fotografías, dinero y una agenda con direcciones. El hecho de haberlo perdido se me antojaba un desastre abrumador. Tendrían que volver a administrarme dos inyecciones contra el cólera, una inyección contra la fiebre amarilla y una vacuna contra la viruela. Había direcciones que tal vez nunca recuperara. El dinero en efectivo y la tarjeta de crédito eran ulteriores capas protectoras que me habían sido arrebatadas. Pero ¿hasta dónde podría llegar sin un permiso de conducir?

Regresé lentamente, por el lado de la carretera que no debía, buscando, pero aturdido por aquel repentino revés. Había recorrido más de seiscientos kilómetros aquel día y entonces el cansancio se empezó a apoderar de mí. Traté de pensar con claridad. Los guantes habrían sido los últimos objetos en caer y, puesto que abultaban mucho, esperaba verlos donde tal vez un billetero negro no se pudiera distinguir.

A lo largo de un kilómetro y medio, no vi nada. Después vi luz más adelante y oí el rumor de unos motores en marcha. Dos taxis que iban en direcciones contrarias se hallaban detenidos el uno al lado del otro con las luces interiores encendidas. Uno de los conductores se encontraba en el centro de la carretera, un hombre alto y barbudo que lucía una túnica blanca y un turbante. Destacaba en la oscuridad, iluminado por los faros del coche y parecía dominar mucho aquel espacio. Quise detenerme y preguntarle si había visto algo, pero él me indicó enérgicamente por señas que siguiera adelante. Mantenía la mano levantada en gesto amenazador y me miraba aviesamente. Me sentía demasiado débil para oponer resistencia y seguí adelante.

Seguí buscando en vano hasta que regresé al puesto de Policía. Un camión se había acercado y la Policía lo confiscó para ayudarme a buscar bajo la iluminación mucho más intensa de sus faros delanteros. Al cabo de un rato, encontré la tapa de la caja. Después el conductor descubrió el primer guante y acto seguido el segundo. El billetero hubiera tenido que estar entre la tapa y los guantes. Subí y bajé varias veces, pero no encontré nada.

Me hallaba sumido en un estado de desesperación totalmente desproporcionado en relación con el desastre. El cansancio, el término de una larga jornada, yo sólo con la moto a medianoche en un país desconocido que se encontraba en guerra, todo ello contribuía a mi estado de ánimo. De Marco Antonio a Charlie Brown en un momento de imprudencia. Traté de aprender la lección. Pensé, como siempre, que podría soportar mis tribulaciones en caso de que pudiera aprender algo de ellas. La euforia conduce a la imprudencia. Así se dice la buenaventura. Pues muy bien. Ya basta de perseguir temerariamente los coches. ¿Eso es todo?

No, no lo era todo. Volví a repasar mentalmente el incidente, vi al árabe de pie en aquel charco de luz en medio de la oscuridad, con el brazo levantado. Sí, pero también había visto otra cosa, antes de percatarme de lo que estaba viendo. Le había visto incorporarse, eso es, enderezar las piernas. Se había levantado de la superficie de la carretera y yo le había visto hacerlo, pero no había querido darme cuenta porque estaba demasiado cansado. ¡No! Demasiado cansado, no, demasiado asustado. Me había asustado demasiado de aquel perentorio gesto de la mano, de aquella violenta mirada, para poder enfrentarme con el hecho de que el sujeto acababa de encontrar mi billetero en la carretera.

El descubrimiento fue devastador. Me tenía por un hombre. Había corrido riesgos y los había superado tal como se supone que debe hacer un hombre y, sin embargo, yo no era aquí más que un chiquillo amedrentado ante la primera figura autoritaria que se había interpuesto en mi camino. Aquel temor a la autoridad lo tenía muy arraigado y me repugnaba observar que seguía siendo tan vulnerable como siempre. Sabía que la figura de la túnica me seguiría angustiando durante mucho tiempo. Era el comienzo de una larga lucha.

Aunque me resultara muy duro soportar aquel momento de comprensión, pude hallar en él una especie de fuerza. Amontoné unas piedras para señalar el lugar en el que había estado buscando y seguí hasta el control de Matruh donde me devolvieron el pasaporte. Expliqué lo que estaba haciendo y regresé para seguir buscando, pero con tan poco éxito como antes.

Entonces empecé a pensar. Si el árabe se había quedado con el billetero, no era probable que lo guardara. Sacaría lo que hubiera de valor y tiraría el resto. Dónde. Antes del control. Regresé de nuevo al primer control y retrocedí. El conductor de un automóvil que se dirigiera a Libia arrojaría algo desde la ventanilla hacia el otro lado de la carretera. Pero no. En Libia el tráfico discurre por la derecha mientras que en Egipto lo hace por la izquierda. Por consiguiente, sería un automóvil con volante a la izquierda que discurriría por la izquierda de la carretera. Avancé por la derecha en dirección a Matruh. Cincuenta metros más allá, vi un pequeño envoltorio de papel al pie de un arbusto. El billetero había sido partido por la mitad. No había dinero. Ni agenda. Ni fotografías. Ni tarjeta de crédito. Sin embargo, los certificados de vacunación estaban allí y también un permiso internacional de conducir. Parcialmente aliviado y un poco más satisfecho de mí mismo, regresé a Matruh.

Eran las dos de la madrugada. El cabo de la policía me recibió con auténtico placer. Era bajito y poco atractivo, llevaba un uniforme arrugado y de perneras corlas y lucía una especie de brazal azul y blanco alrededor de un brazo. Tenía a su cargo un pelotón de soldados todavía más zarrapastrosos que se emocionaron mucho ante la llegada de un hombre en moto y decidieron agasajarme. Sirvieron té. Y después un puñado de dátiles más grande de lo que yo jamás hubiera visto, un poco de cecina y pan insípido. El rostro del cabo era un paisaje devastado por la viruela. Hablaba un poco de inglés y era un patriota exaltado. Quería que yo me enterara de la aplastante derrota que Egipto le había infligido a Israel. Mientras yo masticaba los dátiles sentado en un tosco banco junto a una hoguera de carbón de leña, se situó de pie a mi lado, repitiéndome fanáticamente las mismas palabras.

—La semana que viene desayuno en Tel Aviv. La semana que viene, desayuno en Tel Aviv. Israel acabado. ¿Está bien?

Y todos me miraron buscando la verdad en mis ojos, pero yo no tenía intención de resbalar por segunda vez en una noche y les dije que no debería haber guerra y que nadie quería combatir en ninguno de ambos bandos. Junio a una hoguera de carbón en la noche egipcia, el comentario más intrascendente puede adquirir la fuerza de una profecía y mis palabras fueron acogidas con asombro y asentimiento.

Me prepararon un dormitorio. Literalmente. Mientras el cabo me enseñaba el árabe, ellos construyeron una techumbre de tablas sobre unos montones de ladrillos y una plataforma sobre la que tenderme. A las cuatro de la madrugada, me permitieron dormir.

A la mañana siguiente, regresé por tercera vez al puesto de policía de la carretera de Salûm y encontré páginas de direcciones y fotografías diseminadas por el desierto. Todo estaba allí. Faltaba sólo el dinero y la tarjeta de crédito. Pensé que, a pesar de todo, había tenido mucha suerte.

En la carretera de Alejandría había militares a lo largo de todo el recorrido. Inmediatamente a la salida de Matruh, un oficial de cuerpo entero con un bigote muy pulido se encontraba sentado junto a un escritorio en una tienda abierta. Me pidió el permiso para viajar a Alejandría. Saqué todos mis documentos. Semejante cosa no figuraba entre ellos, me dijo. Empecé a sospechar que a lo mejor no estaba todavía en Egipto. Después, por puro azar, encontré el trocito de papel rellenado por el funcionario de policía semianalfabeto y que mi guía gordinflón había rechazado por considerarlo sin importancia. En realidad, era el único papel que necesitaba.

En la carretera, se mezclaban la nueva guerra y la antigua. Cementerios de guerra, tanques de treinta años de antigüedad, instrucciones de itinerarios para los ejércitos de Monty garabateadas todavía en muros semiderruidos y El Alamein donde pude disfrutar de un buen almuerzo y una caña de cerveza por un dólar.

De Matruh a Alejandría, cuatrocientos kilómetros, los kilómetros más calurosos que había conocido hasta entonces. Una carretera más antigua, más estrecha y más llena de baches que la autopista de Libia. La costa era absurdamente pintoresca. Si hubiera sido una postal, uno hubiera podido decir que los colores eran excesivamente chillones. Mar turquesa, arena radiante. Pequeñas casas de campo junto a la carretera, asnos y camellos arando, removiendo los diez centímetros superficiales de terreno arenoso con arados de madera. Mujeres llenas de donaire, luciendo vistosos atuendos y llevando jarras de agua sobre la cabeza. Después, más y más casas, huertos, y, poco antes de entrar en la ciudad, una extraordinaria zona de piedra blanca, flagelada, esculpida y agitada en olas y depresiones como un mar convertido súbitamente en sal.

Y, a continuación, Alejandría y un interminable paseo al anochecer por adoquinadas calles de la zona portuaria, líneas de tranvías, tráfico endiablado y personas cada vez en mayores concentraciones, sin ningún sitio adonde ir, sin amigos de amigos a los que poder telefonear. El destino al que escapé en Palermo me alcanzó en Alejandría. Atravesé los barrios comerciales y llegué al final a una plaza ajardinada junto al mar, aparcando frente a un lujoso hotel llamado «The Cecil». Mientras acercaba la rueda delantera al bordillo y volvía la cabeza, vi un humo negro alrededor de los tubos de escape. Comprendí que estaba en dificultades, pero me negué a pensar en ello. Un hombre enfundado en una chilaba azul y con la cabeza cubierta por una kafiya se situó a mi lado.

—Usted quiere hotel —dijo.