Dispusieron de toda la tarde del día siguiente para «hacer los salvajes», como ellos decían. Papá y mamá habían salido de visita; Miss Blake fue a pasear en bicicleta, y se quedaron solos hasta las ocho.

En cuanto sus queridos padres y su querida institutriz, a quienes ellos habían galantemente escoltado, abandonaron el lugar, le pidieron al jardinero una hoja de col llena de frambuesas, y prepararon, en compañía de Ellen, un «té salvaje». Comieron las frambuesas para evitar que se aplastaran, y tenían la intención de partir la hoja de col con las Tres Vacas, abajo, en el teatro. Pero encontraron un erizo muerto, al que era absolutamente preciso enterrar, y entonces la hoja resultó muy útil.

Continuaron después hasta la Forja, y hallaron en su casa al viejo Hobden, el constructor de setos, con su hijo, el Niño Abeja, que no estaba muy cuerdo, pero que podía coger un enjambre con sus manos desnudas: y el Niño Abeja les dijo el refrán de la cecilia[4]:

Si tuviera ojos, ver podría,

y ningún hombre me molestaría.

Tomaron el té cerca de las colmenas, y Hobden dijo que el suizo que les había dado Ellen era casi tan bueno como los pasteles que su mujer le confeccionaba, y les enseñó a la altura a que debe ponerse un lazo para cazar liebres. Ellos ya sabían hacerlo para los conejos.

Inmediatamente remontaron el Gran Barranco, hasta la orilla inferior del Bosque Lejano. Este lugar era más triste y sombrío que el de «Volterra», a causa de una antigua marguera de agua negra, donde musgos llorones y peludos penden de las cortezas de los olmos y los sauces. Pero los pájaros acuden allí a posarse sobre las ramas temblorosas, y Hobden dice que el agua amarga donde se bañan los sauces es una especie de medicina para los animales enfermos.

Sentados sobre un tronco de roble abatido, a la sombra de las hayas, anudaban los lazos que el viejo Hobden les había dado. Entonces vieron a Parnesio.

—¡Qué silenciosamente ha venido usted! —dijo Una, y se apartó para hacerle sitio—. ¿Dónde está Puck?

—El Fauno y yo hemos discutido sobre si era mejor que os contara toda mi historia o que la dejase inacabada —respondió.

—He dicho solamente que si la contaba tal como había sucedido, no comprenderíais nada —dijo Puck, apareciendo de un salto, como una ardilla, detrás del tronco.

—No comprendo nada de esto —dijo Una—, pero me gusta oír hablar de esos pequeños pictos.

—Lo que yo no comprendo —dijo Dan—, es cómo Máximo sabía todo lo que ocurría entre los pictos estando en la Galia.

—Quien se proclama emperador, debe conocerlo todo en todos los lugares —repuso Parnesio—. Por lo menos, es lo que nosotros oímos decir a Máximo después de los Juegos.

—¿Los juegos? ¿Qué juegos? —preguntó Dan.

Parnesio extendió rígidamente el brazo, con el pulgar hacia el suelo.

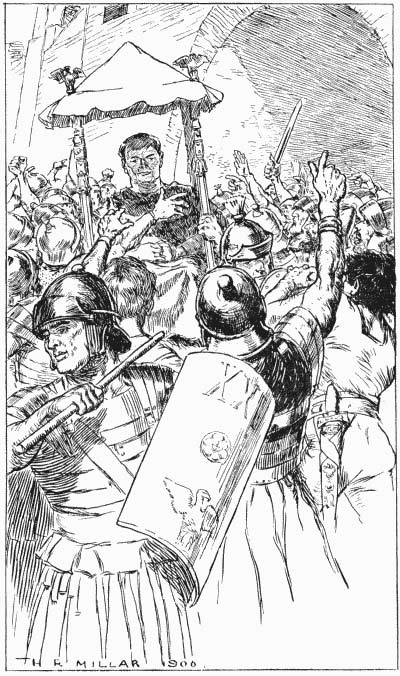

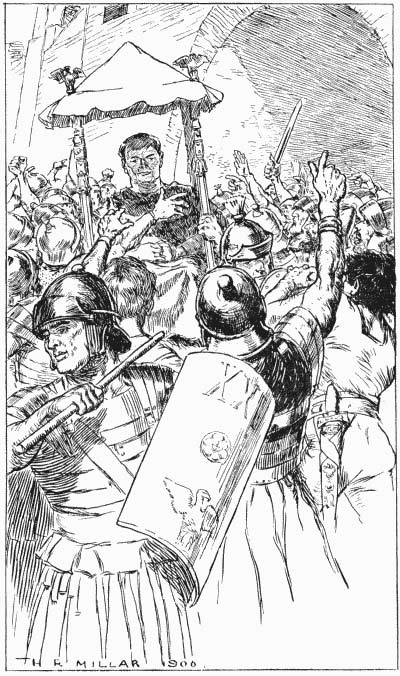

—Los de gladiadores —dijo—. Durante dos días se celebraron Juegos en su honor, después de haber desembarcado sin decir una sola palabra en el puerto de Segedunum, situado en el extremo oriental de la Muralla. Sí, al día siguiente de nuestro encuentro comenzaron las dos jornadas de Juegos; pero creo que fue Máximo quien corrió el mayor peligro, y no los pobres diablos que luchaban en la arena. Antiguamente, las legiones guardaban silencio ante su emperador. Pero no nosotros. Podía oírse aquel sólido murmullo rodar hacia el Este, a lo largo de la Muralla, mientras se transportaba su silla oscilante a través de las multitudes. La guarnición desfiló ante él clamorosamente, con sus payasadas, pidiendo dinero, nuevos carteles y todo lo que se les ocurría a sus imaginaciones delirantes. Su silla parecía una barquichuela entre las olas, elevándose y sumergiéndose, pero remontándose siempre cuando se habían cerrado los ojos. —Parnesio se estremeció.

—¿Es que ellos estaban enfadados con él? —preguntó Dan.

—No más enfadados que lobos en una jaula cuando el domador se pasea entre ellos. Si por un instante hubiera vuelto la espalda, o cesado por un momento de sostener sus miradas, inmediatamente hubiesen proclamado a otro emperador de la Muralla. ¿No es verdad, Fauno?

—Es cierto. Y siempre ocurrirá así —dijo Puck.

—Entrada ya la tarde, su mensajero fue a buscarnos para conducirnos al Templo de la Victoria, donde él tenía su alojamiento con Rutiliano, el general de la Muralla. Hasta entonces apenas había visto al general, pero siempre me había dado permiso cuando yo tenía ganas de recorrer los brezales. Era un gran glotón, para quien trabajaban cinco cocineros asiáticos, y procedía de una familia que creía en los oráculos. Al entrar llegó a nosotros el olor de una buena comida, pero las mesas no estaban puestas aún. Yacía resoplando sobre un lecho. Máximo estaba sentado aparte, entre rollos de cuentas. Después, las puertas se cerraron.

»—Aquí están tus hombres —dijo Máximo al general, que elevó sus párpados con sus dedos gotosos y nos miró con sus ojos de pescado.

»—Los reconozco, César —dijo Rutiliano.

»—Perfectamente —dijo Máximo—. Ahora, escucha. No moverás un hombre o un escudo en la Muralla hasta que estos muchachos no te lo digan. Tú no harás nada sin su permiso, excepto comer. Ellos son la cabeza y los brazos. Tú, el estómago.

»—Como César ordene —gruñó el anciano—. Si mi soldada y mis beneficios no han de disminuir, puede concederme por jefe el Oráculo de mis antepasados. ¡Roma ordena! ¡Roma ordena! —y se tumbó de costado para dormir.

»—Ha elegido —dijo Máximo—. Vayamos a lo que me interesa.

»Desenrolló los estados completos de hombres y provisiones de la Muralla, incluso los enfermos que se encontraban en el hospital de Hunno aquel día. ¡Oh! Y yo gemí cuando su pluma señalaba, tachadura tras tachadura, a nuestros mejores, a nuestros menos inútiles soldados. Tomó dos torres de nuestros escitas, dos de nuestros auxiliares bretones del Norte, dos cohortes númidas, todos los dacios y la mitad de los belgas. Se hubiera dicho que era un águila despedazando una carroña.

»—Y, ahora, ¿de cuántas catapultas disponéis? —Iba a tomar otra lista, pero Pertinax colocó sobre ella su mano abierta.

»—No, César —dijo. No tientes a los dioses sobre esto. Toma a los hombres o a las máquinas, pero no a los dos; si no es así, nos negamos.

«¡Ave César!»

—¿Las máquinas? —preguntó Una.

—Las catapultas de la Muralla; enormes cosas de cuarenta pies desde su base a la punta, que lanzaban redes llenas de pedruscos o flechas de metal forjado. No hay nada que las resista. Concluyó dejándonos nuestras catapultas, pero, por lo que respecta a nuestros hombres, tomó la parte del león sin piedad alguna. Cuando se hizo cargo de las listas, nosotros no éramos más que una concha vacía.

»—¡Ave César! Los que vamos a morir te saludamos —dijo Pertinax, riendo—. A partir de ahora, cualquier enemigo no tendrá más que apoyarse en la Muralla para derribarla.

»—Dadme los tres años de que hablaba Allo —contestó— y tendréis aquí veinte mil hombres escogidos. Pero, por el momento, esto es un juego de azar; juego ahora con los dioses, y los premios son Bretaña, la Galia y tal vez Roma. ¿Jugáis conmigo?

»—Jugaremos, César —dije, porque jamás había encontrado a un hombre como aquél.

»—Bien. Mañana, ante las tropas, os nombraré capitanes de la Muralla.

»Entonces salimos a la luz de la luna, bajo la cual limpiaban el suelo donde habían de celebrarse los Juegos. Vimos a la gran Roma Dea sobre lo alto de la Muralla, con la escarcha cubriendo su casco y su lanza señalando a la estrella del Norte. Vimos el parpadeo de los vivaques a lo largo de las torres vigías, y la línea oscura de las catapultas que se perdían en la distancia. Nosotros conocíamos sobradamente todas estas cosas. Pero aquella noche nos parecieron mucho más singulares, porque sabíamos que al día siguiente seríamos sus dueños.

»Los hombres acogieron bien la noticia; pero cuando partió Máximo con la mitad de nuestras fuerzas, y tuvimos que distribuirnos por las torres despobladas; cuando los aldeanos se lamentaron, diciendo que el comercio iba hacia su ruina, y cuando se desencadenaron las tempestades del otoño, pasamos días muy sombríos. Allí fue Pertinax mucho más que mi brazo derecho. Oriundo de las grandes familias de la campiña galesa, sabía cómo había de hablar a todos, desde los centuriones nacidos en Roma hasta los perros de la Tercera…, los libios. Y se dirigía siempre a todos como si poseyeran sentimientos tan elevados como los suyos. Veía entonces demasiado claramente las cosas para acordarme de que sólo se hacen por medios humanos. Era un error.

»No temía a los pictos, por lo menos durante aquel año. Pero Allo me advirtió que los Sombreros Aludos llegarían pronto, procedentes del mar, a los dos extremos de la Muralla, con objeto de demostrar a los pictos cuán débiles éramos. Entonces me preparé apresuradamente. Mandé a nuestros mejores hombres a los extremos de la Muralla, e instalé unas catapultas, enmascaradas cerca de la orilla. Los Sombreros Aludos descenderían antes de las tempestades de nieve (diez o veinte barcos a la vez), hacia Segedunum o Ituna, siguiendo la dirección del viento.

»Un barco que se dispone a desembarcar a sus hombres debe recoger velas. Si se espera a que los hombres se reúnan al pie de la vela, las catapultas pueden lanzar una red llena de piedras sueltas (los dardos no harían más que atravesar la tela) en medio del conjunto. Entonces, el buque zozobra y el mar lo limpia todo. Algunos hombres conseguirían desembarcar, pero muy pocos… El trabajo no era duro, excepto cuando se esperaba en la playa, en medio de ráfagas de arena y nieve. Y así nos enfrentamos con los Sombreros Aludos aquel invierno.

«Emprendimos una larga jornada para arreglarles las cuentas»

»Al principio de la primavera, cuando los vientos del Este cortan como cuchillos, reunieron gran número de naves en el extremo Este. Allo me dijo que no se darían punto de reposo hasta que no hubiesen tomado al asalto una torre, y, realmente, sabían efectuar estos asaltos. Emprendimos una larga jornada para arreglarles las cuentas, y cuando todo hubo terminado, un hombre se arrojó al mar desde su perdida nave y nadó hacia la costa. Yo esperé, y una ola lo arrastró a mis pies.

»Me incliné y vi que llevaba una medalla parecida a la mía. —Parnesio llevó la mano a su cuello—. También, cuando pudo hablar, le dirigí determinada pregunta, a la cual no se puede contestar sino de una manera. Respondió con la palabra precisa…, la palabra que pertenece a la jerarquía de Grifo en la ciencia de mi dios Mitra. Yo le cubrí con mi escudo hasta que pudo levantarse. Como podéis ver, yo no soy bajo, pero él me pasaba toda la cabeza.

»—¿Y ahora, qué? —me preguntó.

»Y yo le contesté:

»—Quédate o parte, hermano mío, como sea tu gusto.

»Miró el mar por encima de la resaca. Fuera del alcance de nuestras catapultas, permanecía indemne un navío. Ordené que las catapultas cesaran de disparar, y le hice señas al buque para que se acercara. Acudió la nave como un perro a su amo, y hallábase todavía a un centenar de pasos de la costa cuando mi hombre echando hacia atrás sus cabellos, se lanzó al agua. Los del buque le izaron a bordo y se marcharon. Yo sabía que aquellos que adoran a Mitra son numerosos y de diversas razas. Tampoco pensé mucho en esta historia.

»Un mes más tarde vi a Allo con sus caballos, cerca del Templo de Pan, ¡oh, Fauno!, y me dio un collar de oro guarnecido de coral.

»Creí al principio que se trataba del regalo de algún comerciante de la ciudad, destinado a corromper al viejo Rutiliano.

»—No —dijo Allo—. Es un presente de Amal, el Sombrero Aludo que tú salvaste en la costa. Dijo que tú eres un Hombre.

»—También él lo es. Hazle saber que usaré su regalo —le contesté.

»—¡Oh! Amal es un joven tonto. Pero hablemos seriamente. Vuestro emperador realiza tan grandes cosas en la Galia, que los Sombreros Aludos desean ser vuestros amigos, o mejor aún, los amigos de aquellos que le sirven. Creen que tú y Pertinax podrían llevarlos a la victoria —y Allo me miró como un cuervo tuerto.

»—Allo —le dije—, tú eres el grano de trigo colocado entre dos muelas. Eres feliz si las muelas muelen por igual y no metes la mano entre ellas.

»—¿Yo? —preguntó Allo—. Aborrezco lo mismo a Roma que a los Sombreros Aludos. Pero si los Sombreros Aludos suponen que un día tú y Pertinax podríais uniros a ellos para ir contra Máximo, os dejarían tranquilos mientras reflexionarais. Tiempo: es todo lo que nos falta a ti, a mí y a Máximo. Permíteme que te entregue un agradable mensaje de los Sombreros Aludos, algo como para reunir un Consejo. Nosotros, los bárbaros, somos todos iguales. Velamos la mitad de la noche para discutir la menor palabra de un romano. ¿No es cierto?

»—Nosotros no tenemos hombres. Hemos de combatir con las palabras —dijo Pertinax—. Déjanos hacer a Allo y a mí.

»Entonces, Allo se volvió a los Sombreros Aludos, diciéndoles que nosotros no los atacaríamos si ellos no lo hacían. Y ellos mismos (por lo visto, temían perder ahogados a tantos hombres) consintieron en proponer una especie de tregua. Yo supongo que Allo, a quien le gustaba mentir, como chalán que era, les dijo también que tal vez nosotros nos levantaríamos un día contra Máximo, del mismo modo que Máximo se había levantado contra Roma.

»Incluso permitieron que las naves cargadas de trigo que yo enviaba a los pictos ganaran libremente el Norte durante aquella estación. También los pictos fueron bien alimentados durante el invierno, y como, en el fondo, eran un poco hijos míos, yo me sentí feliz. Nosotros no poseíamos más que dos mil hombres en la Muralla, y escribí varias veces a Máximo para rogarle (para suplicarle) que me enviara aun cuando fuese una cohorte de mis antiguas tropas de bretones del Norte. Pero él no podía prescindir de ellas. Tenía necesidad de sus brazos para alcanzar más victorias en la Galia.

»Llegaron entonces noticias de que había derrotado y matado al emperador Graciano, y creyendo que en ese momento se sentiría tranquilo, de nuevo le reclamé soldados. Él me contestó: “Sabrás que, por fin, he podido arreglar mis cuentas con el pequeño Graciano. Nada le obligaba a morir, pero se ha turbado y ha perdido la cabeza, lo que siempre es mala cosa para un emperador. Dile a tu padre que me contento con llevar sólo dos mulas, porque, al menos que el hijo de mi antiguo general no se crea destinado a aniquilarme, continuaré siendo emperador de Galia y Bretaña. Y entonces, vosotros dos, hijos míos, recibiréis pronto todos los hombres que os sean necesarios. Actualmente no puedo sacrificar ni uno solo”.

—¿Qué quería decir al hablar del hijo de su general? —preguntó Dan.

—Se refería al hijo de Teodosio, el emperador de Roma, bajo cuyas órdenes había combatido en otro tiempo, durante la guerra contra los pictos. Ambos hombres no se habían estimado nunca, y cuando Graciano nombró al joven Teodosio emperador de Oriente (al menos, es lo que se me ha dicho), Máximo llevó la discordia de una generación a otra. Era su destino, y fue su ruina. Pero el emperador Teodosio era un buen hombre, por lo que yo sé. —Parnesio hizo una pausa.

»Escribí a Máximo —continuó— diciéndole que, a pesar de que nosotros nos encontrábamos tranquilos en la Muralla, hubiese preferido disponer de algunos hombres más y algunas nuevas catapultas. Él me contestó: “Deberías todavía vivir algún tiempo a la sombra de mis victorias, hasta que pueda poner en claro los designios del joven Teodosio. Tal vez me acoja como Emperador, o tal vez me haga la guerra. Tanto en un caso como en otro, no puedo prescindir de ningún hombre en este momento”.

—Pero repetía siempre lo mismo —dijo Una.

—Es cierto. No se excusaba; pero, gracias al rumor de sus victorias, nosotros continuamos en paz en la Muralla, durante mucho, mucho tiempo. Los pictos engordaban en los brezales tanto como sus carneros, y todos los soldados que me quedaban estaban perfectamente ejercitados en el manejo de sus armas. Sí, la Muralla parecía sólida. Por mi parte, sabía cuán débiles éramos. Sabía incluso que si el falso rumor de una derrota de Máximo se extendiera entre los Sombreros Aludos, podrían decidirse a atacarnos…, y éste sería el fin de la Muralla. Nunca me habían preocupado los pictos, pero durante aquellos años pude hacerme una idea de la fuerza de los Sombreros Aludos. Su poder aumentaba a diario, y yo no podía aumentar el número de mis hombres. Tras nosotros, Máximo había dejado vacía a Bretaña, y yo producía el efecto de un hombre a quien se ha colocado tras una barrera rota con un bastón podrido para infundir respecto a los toros.

»Así, amigos míos, vivimos en la Muralla, en espera…, en espera…, en espera de los hombres que Máximo no enviaba nunca.

»No tardó en escribir diciendo que preparaba un ejército, contra Teodosio. Esta carta, que Pertinax leyó por encima de mis hombros, en nuestro campamento, decía así:

«Haz saber a tu padre que mi destino me ordena aparejar tres mulas o dejarme hacer pedazos por ellas. Espero acabar con Teodosio dentro de un año. Entonces, tú obtendrás el gobierno de Bretaña, y Pertinax, si quiere, el de la Galia. En estos momentos quisiera teneros conmigo para aumentar el número de mis auxiliares. No creáis, os lo ruego, a quienes digan que estoy enfermo. Cuento con curar las pequeñas enfermedades que sufre mi viejo cuerpo efectuando rápidamente mi entrada en Roma».

»Y Pertinax dijo:

»—Esto es el fin de Máximo. Escribe como un hombre sin esperanza. Yo, que soy un hombre sin esperanza, no me equivoco nunca. ¿Qué añade al final del rollo?

»Y leyó:

«Di a Pertinax que he conocido a su difunto tío, el duunviro de Divio, y que fielmente me ha dado cuenta de todo el dinero de su madre. La he enviado, bajo una escolta conveniente, porque es la madre de un héroe, a Nicea, donde el clima es dulce».

»—¿Lo ves? —dijo Pertinax—. Nicea no está lejos de Roma por mar. Una mujer podría embarcarse allí y huir hasta Roma en tiempo de guerra. Sí, Máximo prevé su muerte y cumple sus promesas. Pero me siento feliz de que haya conocido a mi tío.

»—Hoy lo ves todo negro, ¿verdad? —le pregunté.

»—Lo veo tal como es. Los dioses se han cansado de nuestro juego contra ellos. Teodosio aniquilará a Máximo. Todo ha concluido.

»—¿Le escribirás esto? —le pregunté.

»—Mira lo que voy a escribirle —me respondió. Y escribió una carta alegre como el día, tierna como la de una mujer y llena de chanzas. Incluso yo, que leía sobre su hombro, me entusiasmé, hasta el momento en que vi su rostro—. Y ahora —dijo, sellándola—, nosotros somos dos hombres muertos. Vámonos al Templo.

»Rezamos un momento a Mitra, a quien allí dirigíamos nuestras plegarias muy a menudo. Y así vivimos día tras día, entre rumores funestos, hasta que llegó el invierno.

»Una mañana, en que nos habíamos dirigido hacia la costa Este, aconteció que nos encontramos en la playa a un hombre rubio, casi helado, atado a unas tablas rotas. Al volverse, vimos por la hebilla de su cinturón que se trataba de un godo de una legión oriental. De pronto, abrió los ojos y exclamó con potente voz, a pesar de su estado:

»—¡Ha muerto! Yo tenía las cartas en mi poder, pero los Sombreros Aludos han hundido la nave.

»Y murió en mis brazos.

»No nos preguntamos quién sería el muerto. Lo sabíamos. Corrimos a Hunno, impulsados por la tempestad de nieve, con la idea de que Allo pudiera encontrarse allí. Había llegado antes que nosotros a nuestros establos, y leyó en nuestros semblantes que lo sabíamos todo.

»—Estaba en una tienda de campaña, cerca del mar —balbució—. Teodosio le hizo cortar la cabeza. Os había enviado una carta, escrita mientras aguardaba la muerte. Los Sombreros Aludos sorprendieron y apresaron el navío. La nueva circuló por los brezales como el fuego. No me hagas ningún reproche. Yo no puedo contener a mis jóvenes guerreros.

»—Yo quisiera que pudiésemos decir otro tanto de nuestros hombres —dijo Pertinax riendo—; pero, gracias sean dadas a los dioses, no pueden huir.

»—¿Qué vas a hacer? —preguntó Allo—. Traigo una orden, un mensaje, de parte de los Sombreros Aludos. Quieren que os unáis a ellos con vuestros hombres y que os pongáis en camino hacia el Sur, para saquear la Bretaña.

»—Estoy desolado —dijo Pertinax—, pero nos han destinado aquí para impedir que eso ocurra.

»—Si soy portador de una respuesta semejante, me matarán —dijo Allo—. He prometido siempre a los Sombreros Aludos que os sublevaríais cuando Máximo cayera. Yo… yo no creía que cayera nunca.

»—¡Ay, mi pobre bárbaro! —dijo Pertinax, sin cesar de reír—. En fin, nos has vendido demasiados potros para que te devuelva a tus amigos. Te haremos prisionero, aunque seas embajador.

»—Sí, es lo mejor que se puede hacer —dijo Allo, ofreciéndonos una cuerda. Le atamos ligeramente, porque era un anciano.

»—Los Sombreros Aludos tal vez vengan pronto a saber tus noticias, y esto nos dará tiempo. ¿Ves cómo la costumbre de ganar tiempo difícilmente se pierde? —dijo Pertinax, atándole con la cuerda.

»—No —repuse yo—. El tiempo puede ayudarnos. Si Máximo nos ha escrito una carta hallándose prisionero, Teodosio ha debido de enviar el navío que la conducía. Si envía navíos, puede enviar hombres.

»—¿De qué nos serviría esto? —preguntó Pertinax—. Servíamos a Máximo, no a Teodosio. Incluso si, por algún milagro de los dioses, Teodosio nos envía ayuda del Sur para salvar la Muralla, el fin de Máximo es el que nos está reservado.

»—Nuestra misión es defender la Muralla, sin preocuparnos de emperadores muertos o matadores —dije.

»—Digna frase de tu hermano el filósofo —dijo Pertinax—. Pero yo soy un hombre sin esperanza. Por lo tanto, no hago frases pomposas y estúpidas. ¡Que se proteja la Muralla!

»Armamos la Muralla de un extremo a otro. Dijimos a los oficiales que se hablaba de la muerte de Máximo, y que este rumor podría atraer sobre nosotros a los Sombreros Aludos; pero que estábamos seguros, incluso si esto era verdad, de que Teodosio, para conservar la Bretaña, nos enviaría socorros. Por lo tanto, deberíamos resistir… Amigos míos, sorprende mucho ver cómo los hombres soportan las malas noticias. A menudo, el más fuerte se convierte en el más débil, mientras que los más débiles, en cualquier circunstancia, elevan sus manos al cielo, implorando fuerza a los dioses. Esto ocurría con nosotros. Pero también mi Pertinax, por sus bromas, por su cortesía, por toda la pena que se había acumulado en él en el curso de los años precedentes, había sabido dirigir y estimular a nuestras pobres tropas hasta un punto que no hubiera creído posible. Incluso los de la cohorte libia (la Tercera) se irguieron en sus corazas de cuero sin lloriquear.

»Tres días más tarde llegaron siete jefes y ancianos de los Sombreros Aludos. Entre ellos hallábase Amal, aquel muchacho tan alto a quien yo había encontrado en la playa, y sonrió al ver mi collar. Nosotros les dispensamos una buena acogida, porque eran embajadores. Les mostramos a Allo, vivo, pero atado. Creían que lo habíamos matado, y comprendí que no se habrían inquietado mucho si lo hubiésemos hecho. También Allo se dio cuenta de ello, y se sintió humillado. Después, en nuestros cuarteles de Hunno, nos reunimos en Consejo.

»Dijeron que Roma caía, y que debíamos aliarnos a ellos. Me ofrecieron el gobierno de todo el sur de Bretaña, en cuanto hubieran fijado su tributo.

»Yo les contesté:

»—Tened paciencia. Esta Muralla no es un botín cualquiera. Dadme la prueba de que mi general ha muerto.

»—No —dijo uno de los ancianos—. Demuéstranos que él vive todavía.

»Y otro añadió astutamente:

»—¿Qué nos diríais si os leyésemos sus últimas palabras?

»—Nosotros no somos mercaderes para comerciar de este modo —exclamó Amal—. Además, yo debo la vida a este hombre. Tendrá la prueba que pide.

»Y me entregó, por encima de la mesa, una carta (yo conocía perfectamente el sello) escrita por Máximo.

»—La encontramos en la nave que hundimos —dijo—. Yo no sé leer, pero, cuando menos, reconozco un signo que me ha convencido —y me mostró una mancha oscura en el exterior del rollo; mi corazón apesadumbrado me indicó que estaba hecha con la valerosa sangre de Máximo.

»—Lee —dijo Amal—. Lee, y dinos después a quién serviréis.

»Pertinax, después de haber mirado la carta, dijo dulcemente:

»—Voy a leerla. Escuchad, bárbaros.

»Y leyó lo que ya para siempre llevé grabado en mi corazón. Parnesio sacó de su cuello un trozo de pergamino plegado y manchado, y comenzó a leer con voz ronca y emocionada:

«A Parnesio y Pertinax, dignos capitanes de la Muralla, de parte de Máximo, en otro tiempo emperador de Galia y Bretaña, ahora prisionero, que aguarda la muerte ante el mar, en el campamento de Teodosio. ¡Salud, y adiós!».

»—Esto es suficiente —dijo el joven Amal—. He aquí vuestra prueba. No os queda más remedio que uniros a nosotros.

»—Pertinax le miró largo rato sin decir nada, hasta que el hombre rubio enrojeció como una muchacha. Entonces, Pertinax leyó:

«Alegremente he hecho mucho daño en mi vida a aquellos que me han hecho daño; pero si alguna vez os lo hice a vosotros dos, me arrepiento y os suplico que me perdonéis. Las tres mulas que yo he tratado de aparejar me han hecho pedazos, como predijo tu padre. Las desnudas espadas, colocadas a la puerta de la tienda, me darán la muerte que he dado a Graciano. Por esto yo, vuestro general y emperador, os dejo libres de mi servicio, al cual pertenecisteis no por dinero ni por ambición, sino (y me consuela grandemente el creerlo) porque me amabais».

»—¡Por el sol que nos alumbra! —interrumpió Amal—. A su modo, fue un Hombre. Hemos podido equivocarnos en los que le servían.

«¿Tiene que ser la Muralla conquistada a ese precio?»

»Y Pertinax continuó:

«Me concedisteis el tiempo que pedía. Si no pude aprovecharme de él, no debéis lamentaros. Nosotros hemos jugado contra los dioses una magnífica partida, pero ellos nos han cogido los dados, y yo debo pagar la apuesta. Recordad esto: yo he sido, pero, Roma es y Roma será. Di a Pertinax que su madre se encuentra a salvo en Nicea y que sus bienes están al cuidado del prefecto de Antípolis. Envía mis recuerdos a tu padre y a tu madre, cuya amistad tan provechosa me ha sido. Transmite también a mis pequeños pictos y a los Sombreros Aludos todos los mensajes que sus cerrados cerebros sean capaces de comprender. Si todo hubiera sucedido bien, te hubiese enviado hoy mismo tres legiones. No me olvides. Hemos trabajado juntos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!».

»Ésta fue la última carta de mi emperador. (Los niños oyeron crujir el pergamino cuando Parnesio lo guardó en su sitio).

»—Me he equivocado —dijo Amal—. Los servidores de un hombre así no nos seguirán más que con la punta de la espada. Me alegro mucho —y me tendió la mano.

»—Pero Máximo os ha dado vuestra libertad —dijo un anciano—. Ciertamente, os encontráis en libertad de servir o de gobernar a quien queráis. ¡Uníos a nosotros! ¡No nos sigáis, pero uníos a nosotros!

»—Os damos las gracias —dijo Pertinax—. Pero Máximo nos ha encargado os transmitiera los mensajes (disculpadme, cito sus palabras) “que vuestros cerrados cerebros sean capaces de comprender”.

»Y señaló la puerta, a través de la cual veíase el pie de una catapulta dispuesta a disparar.

»—Comprendemos —dijo un anciano—. ¿Tiene que ser la Muralla conquistada a ese precio?

»—Lo siento —dijo Pertinax riendo—, pero sólo así puede ser conquistada. Y les escanció nuestro mejor vino del Sur.

»Bebieron y se secaron silenciosamente las amarillentas barbas. Después se levantaron para marcharse.

»Amal dijo desperezándose (eran bárbaros):

»—Somos una excelente compañía; me pregunto lo que los cuervos y las lijas harán de algunos de nosotros antes de que la nieve se haya fundido.

»—Piensa antes que nada —le contesté— en lo que Teodosio podría enviarnos —y aunque rieron, vi que este golpe, lanzado al azar, los inquietaba.

»El viejo Allo, solo, permanecía detrás de ellos.

»—Vosotros veis —dijo, parpadeando y gesticulando— que no soy más que su perro. Cuando yo haya mostrado a sus soldados los secretos recovecos que atraviesan nuestros pantanos, me darán un puntapié como a un perro.

»—Entonces no me apresuraré a mostrarles esos parajes —dijo Pertinax— antes de asegurarme de que Roma no puede salvar a la Muralla.

»—¿Lo crees? ¡Desdichado de mí! —dijo el anciano—. Yo quisiera tan sólo asegurar la paz a mi pueblo —y partió tropezando en la nieve, en seguimiento de los Sombreros Aludos.

»Así, pues, lentamente, nunca más de un día seguido, lo que es muy malo para las tropas trastornadas, la guerra cayó por fin sobre nosotros. Al principio, los Sombreros Aludos nos atacaron por mar, como antes, y, como antes, allí nos enfrentamos con ellos, con las catapultas, y los rechazamos. Durante largo tiempo no quisieron arriesgarse en tierra sobre sus patas de ganso, y creo que cuando hubo que revelar los secretos de la tribu, los pequeños pictos temieron o se avergonzaron de mostrarnos todas las rutas que atravesaban los brezales. Supe esto por un prisionero picto. Eran tanto nuestros espías como nuestros enemigos, porque los Sombreros Aludos los oprimían y les robaban sus provisiones de invierno. ¡Ah, el pequeño pueblo insensato!

«Atacaban con furia en aquellos lugares donde habían sufrido más»

»Después, los Sombreros Aludos comenzaron a atacarnos por cada extremo de la Muralla. Yo enviaba socorros hacia el Sur, para saber lo que ocurría en Bretaña; pero los lobos, muy atrevidos aquel invierno, merodeaban entre las paradas desiertas donde la tropas habían acampado algunas veces, y no volvía ninguno de mis hombres. Así, tuvimos grandes trabajos para hallar forraje para nuestros potros, que guardábamos a lo largo de la Muralla. Yo guardaba diez, lo mismo que Pertinax. Vivíamos y dormíamos sobre la silla, cabalgando siempre hacia el Este o hacia el Oeste, y nos comíamos a nuestros potros cuando habían agotado sus fuerzas. Los aldeanos nos preocupaban bastante, hasta que pude concentrarlos a todos en un solo punto, detrás de Hunno. Derruimos la Muralla a ambos lados de esta ciudad para construir una especie de ciudadela. Nuestros hombres se batían mejor en orden cerrado.

»A fines del segundo mes nos hallábamos sumergidos en la guerra del mismo modo que en una tempestad de nieve o en un sueño. Creo que nos batíamos durmiendo. Cuando menos, recuerdo haber subido a la Muralla y haber descendido sin acordarme de nada que hubiese ocurrido en este intervalo, a pesar de que se había enronquecido mi voz por haber transmitido órdenes y de que mi espada, como podía ver, había sido manejada.

»Los Sombreros Aludos combatían como lobos, en apretadas masas. Atacaban con furia en aquellos lugares donde habían sufrido más. Era penoso para los defensores, pero así se evitaba que irrumpieran en Bretaña.

»En aquellos días, Pertinax y yo anotamos sucesivamente, en el enlucido del arco de ladrillo que da paso a la provincia de Valentia, los nombres de las torres y los días en que cada una había caído en poder del enemigo. Queríamos que quedara de todo aquello alguna huella.

»¿Y el combate? La lucha fue siempre más violenta a izquierda y derecha de la estatua de Roma Dea, cerca de la casa de Rutiliano. Por el sol que nos alumbra, aquel viejo gordo, de quien habíamos hecho siempre muy poco caso, rejuvenecía en medio de los clamores de la trompetas. Recuerdo que decía que su espada era un oráculo. “Consultemos el oráculo”, decía, colocando la empuñadura cerca de su oído e inclinando la cabeza astutamente. “Un día más que se concede a Rutiliano”, solía decir, y, arremangándose el manto, resoplaba, y jadeaba, y se batía heroicamente. ¡Oh, a falta de comida, bromeaba constantemente en la Muralla!

»Al cabo de dos meses y diecisiete días, presionados sin cesar por tres flancos, nos encontramos en un espacio muy reducido. En varias ocasiones, Allo nos hizo saber que era inminente la llegada de socorros. Nosotros no le creíamos, pero los hombres se animaban.

»Y sobrevino el fin, no entre exclamaciones de gozo, sino, como lo demás, en un sueño. Los Sombreros Aludos nos dejaron de pronto en paz durante una noche y el día siguiente, lo que es bastante para gentes agotadas. Al principio dormíamos ligeramente, en espera de un toque de alarma, y después como leños, sin cambiar de postura. ¡Que jamás tengáis necesidad de dormir de ese modo! Cuando desperté nuestras torres estaban llenas de desconocidos armados, que nos veían roncar. Desperté a Pertinax y nos incorporamos de un salto.

»—¿Qué hay? —dijo un muchacho de brillante armadura—. ¿Combatís contra Teodosio? ¡Mirad!

»Vimos la nieve enrojecida hacia el Norte. No se veía un solo Sombrero Aludo. Al Sur, la nieve era blanca, y dos potentes legiones habían acampado con sus Águilas. Al Este y al Oeste, se alzaban las llamas y se combatía, pero en torno a Hunno todo estaba en calma.

»—No os preocupéis —dijo el joven—. El brazo de Roma es largo. ¿Dónde están los capitanes de la Muralla?

»Le dijimos que éramos nosotros.

»—Pero vosotros sois viejos y tenéis gris el cabello —exclamó—. Máximo decía que erais unos niños.

»—Sí, fue cierto hace algunos años —dijo Pertinax—. ¿Cuál será nuestra suerte, bello y bien alimentado mancebo?

»—Me llamo Ambrosio, y soy secretario del emperador —respondió—. Mostradme cierta carta que Máximo escribió en un campamento de Aquilea, y tal vez crea en vosotros.

»La saqué de mi pecho, y, habiéndola leído, saludó, diciéndonos:

»—Vuestra suerte está en nuestras manos. Si queréis servir a Teodosio, os entregará el mando de una legión. Si preferís volver a vuestras casas, os confiaríamos un Triunfo.

»—Prefiero un baño, vino, algo que comer, afeitarme, jabones, aceites y perfumes —dijo riendo Pertinax.

»—¡Oh!, veo que eres un muchacho —dijo Ambrosio. Y, volviéndose hacia mí, me preguntó—: ¿Y tú?

»—No tenemos nada contra Teodosio —contesté—; pero en la guerra…

»—En la guerra, como en el amor —dijo Pertinax—. Buena o mala, se da lo mejor de uno mismo una sola vez a una sola mujer. El resto, no vale la pena de darlo o tomarlo.

»—Cierto —dijo Ambrosio—. Yo estuve cerca de Máximo antes de su muerte. Advirtió a Teodosio que vosotros no le serviríais nunca; y, lo digo con franqueza, lo siento por mi emperador.

»—Tiene a Roma para consolarse —dijo Pertinax—. Te ruego que tengas la bondad de dejarnos volver a nuestras casas para sustraer nuestras narices del olor que aquí reina.

»No nos dieron nunca el menor Triunfo.

—Un Triunfo bien ganado —dijo Puck, tirando algunas hojas en el agua muerta de la marguera. Los círculos negros se ensancharon, aceitosos y letárgicos, a los ojos de los niños.

—Quisiera saber…, ¡oh…!, tantas cosas —dijo Dan—. ¿Qué le ocurrió al viejo Allo? ¿No volvieron más los Sombreros Aludos? ¿Qué fue de Amal?

—¿Y qué le ocurrió al viejo general que tenía cinco cocineros? —preguntó Una—. ¿Y qué dijo su madre cuando usted regresó a su casa?

—Diría que hace mucho tiempo que estáis aquí sentados, dada la hora que es —dijo la voz del viejo Hobden tras ellos—. ¡Pst! —siseó.

Y quedóse inmóvil, porque, a menos de veinte metros, un magnífico zorro, sentado sobre sus patas traseras, contemplaba a los niños como si fuesen buenos amigos.

—¡Oh, maese zorro, maese zorro! —dijo Hobden con un suspiro—. Si yo supiera todo lo que hay en tu cabeza, sabría cosas buenas. Señorito Dan y señorita Una, venid conmigo, mientras echo el cerrojo a mi pequeño gallinero.