Dejando a Roma a cansa de Lalage,

por rutas de Legiones fui hasta Rímini;

ella juró que el corazón me diera

por llevarlo conmigo y con mi escudo…

(¡Y hasta huyeron las águilas de Rímini!).

Recorrí la Bretaña y recorrí las Galias,

y las pónticas costas, en donde cae la nieve

igual que el cuello de Lalage, blanca,

igual que el pecho de Lalage, fría…

Y he perdido a Bretaña y he perdido a las Galias…

(La voz parecía llena de animación).

y también perdí a Roma, y, lo que es peor de todo,

he perdido a Lalage.

Cuando oyeron esta canción hallábanse cerca de la puerta que da al Bosque Lejano. Sin pronunciar una palabra, se precipitaron hasta el portillo privado y se deslizaron a través del seto, yendo a caer encima de un arrendajo que picoteaba en la mano de Puck.

—¡No os precipitéis! —dijo Puck—. ¿Qué buscáis?

—A Parnesio —respondió Dan—. Nos hemos acordado en este instante de lo de ayer. No está bien lo que hizo.

Puck se levantó, sonriendo ligeramente.

—Lo siento —dijo—, pero los niños que pasan la tarde en mi compañía y en la de un centurión romano necesitan una pequeña y calmante dosis de magia antes de tomar el té con su aya. ¡Eh, Parnesio! —gritó.

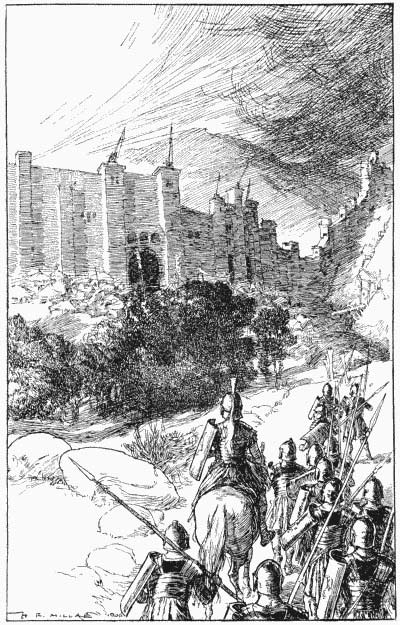

—¡Estoy aquí, Fauno! —la respuesta procedía de «Volterra». Podía distinguirse la armadura de bronce que brillaba en la rama ahorquillada de una haya, y el resplandor cordial del gran escudo levantado en vilo—. He desalojado a los bretones —y Parnesio se echó a reír como un niño—. He ocupado sus altas fortalezas. ¡Pero Roma es misericordiosa! Podéis subir —y los tres treparon hasta allí.

—¿Qué canción era ésta que cantaba usted hace un momento? —preguntó Una, en cuanto se hubo acomodado.

—¿Ésa? ¡Oh! Es Rímini. Es una de las tonadas que viven siempre en cualquier rincón del Imperio. Circulan como una epidemia durante seis meses o un año, hasta que otra tonada gusta a las Legiones, y entonces éstas la adoptan como canción de marcha.

—Háblales de esas marchas, Parnesio. Muy poca gente en nuestros días camina de un lado a otro de nuestro país —dijo Puck.

—Pues no saben lo que se pierden. No conozco nada mejor que las largas marchas cuando se tienen los pies endurecidos. Se empieza en cuanto se disipa la niebla, y se termina poco más o menos una hora después de ponerse el sol.

—¿Y qué es lo que comen ustedes? —preguntó inmediatamente Dan.

—Tocino, habichuelas, pan y todo el vino que podemos encontrar en los descansaderos. Pero los soldados han nacido gruñones. Desde el primer día de nuestra expedición, mis hombres se quejaron de nuestro trigo británico molido en aceñas. Decían que no llenaba tanto como el trigo más corriente molido por los romanos en molinos movidos por bueyes. Sin embargo, iban a buscarlo y se lo comían.

—¿A buscarlo? ¿Dónde? —preguntó Una.

—A esa aceña de nueva invención que está encima de la Forja.

—¡Es el Molino de la Forja…, nuestro Molino! —y Una miró a Puck.

—Sí, el nuestro —dijo Puck—. ¿Cuántos años creéis que tiene?

—No lo sé. ¿No habló de él Sir Richard Dalyngridge?

—Sí; y el molino era ya viejo en su época —repuso Puck—. Tenía ya centenares de años.

—En mi época, era reciente —dijo Parnesio—. Mis hombres consideraban a la harina que llevaban en sus cascos como si hubiera sido un nido de avispas. Lo hacían para probar mi paciencia. Pero yo… les dije algo, y volvimos a ser buenos amigos. A decir verdad, ellos me han enseñado el paso romano. Vosotros lo comprenderéis. Yo sólo había servido con Auxiliares de paso ligero. El paso de una Legión es completamente distinto. Es una larga, lenta zancada, que no varía nunca desde que se levanta hasta que se pone el sol. «Raza de Roma, paso de Roma», como dice el proverbio. Veinticinco millas cada ocho horas, ni más ni menos. Altas las cabezas y la lanza, el escudo a la espalda, abierto el gorjal tanto como la mano…, y así las Águilas atraviesan Bretaña.

—¿Y tuvo usted aventuras? —preguntó Dan.

—No suceden aventuras en el sur de la Muralla —dijo Parnesio—. Lo peor que me pudo ocurrir fue tener que presentarme ante un magistrado, en el Norte, donde un filósofo ambulante se había burlado de las Águilas. Yo pude probar que el viejo había intentado deliberadamente impedir que continuáramos nuestro camino, y el magistrado le dijo, tomándolo de su libro, según creo, que debía rendir al César los honores debidos, cualquiera que fuese su dios.

—Y usted, ¿qué hizo? —preguntó Dan.

—Continué. ¿Por qué tenía que preocuparme yo de tales cosas cuando mi misión era llegar a mi puesto? Tardé veinte días.

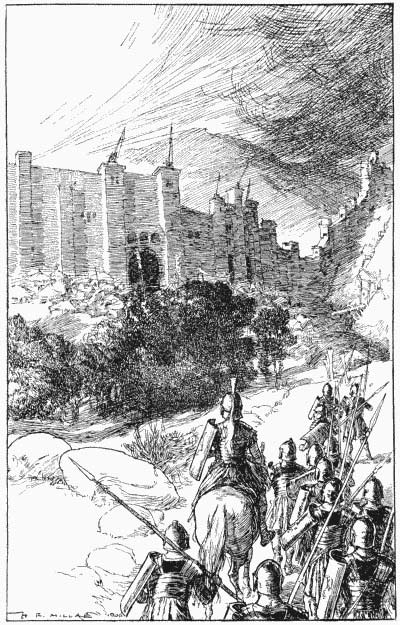

»Naturalmente, cuanto más avanzáis hacia el Norte, más desiertos están los caminos. Se termina saliendo de los bosques y escalando colinas desnudas, aúllan los lobos en las ruinas de nuestras antiguas ciudades. Pocas muchachas bonitas; pocos magistrados joviales que hayan conocido a vuestros padres en su juventud y que os inviten a alojaros en sus casas; pocas novedades en los templos y en los altos en el camino, excepto la desagradable presencia de las bestias salvajes. Allí encontráis a los cazadores y a los laceros que trabajan para los circos, y a golpes de aguijón hacen mover a sus osos encadenados y a sus abozalados lobos. Vuestros potros hacen un extraño relincho al verlos, y vuestros hombres se ríen.

»Las casas cambian; ya no se ven villas rodeadas de jardines, sino fuertes encerrados entre muros de piedra y guardados por armados bretones de la costa Norte. Más allá de las desnudas casas, en las colinas desnudas, donde las sombras de las nubes pasan como carga de caballería, podéis ver grandes humaredas negras que salen de las minas. El pedregoso camino continúa, continúa…, y el viento canta en el penacho de vuestro casco. Y se pasa ante los altares erigidos por Legiones y generales olvidados, ante las estatuas rotas de dioses y héroes, y ante millares de tumbas desde donde los zorros de las montañas y las liebres os acechan. En verano, la cabeza se calienta al rojo, y en invierno se hiela, en ese gran país de purpúreos brezos y de piedras rotas.

«¡Es la Muralla!»

»En el momento en que se cree haber llegado al fin del mundo; veis una cortina de humo de Este a Oeste, hasta perderse de vista; después, por encima, y también hasta perderse de vista, casas y templos, tiendas y teatros, cuarteles y graneros, esparcidos como dados detrás (siempre detrás) de una línea de torres larga y baja, que se eleva y desciende, se muestra y se oculta. ¡Es la Muralla!

—¡Ah! —dijeron los niños tomando aliento.

—Ya podéis comprenderlo —dijo Parnesio—. Los ancianos que no abandonaron a las Águilas desde su infancia, dicen que no hay nada tan maravilloso en todo el Imperio como ver la Muralla por vez primera.

—¿Es un muro como los demás, como el que rodea la huerta? —preguntó Dan.

—¡No! Es la Muralla. A lo largo de toda la cresta hay torres entre las cuales se encuentran garitas o torrecillas. Incluso en los lugares más estrechos, tres hombres armados de escudo pueden marchar de frente de una garita a otra. Un pequeño parapeto, no más alto que la altura de un hombre hasta el cuello, sigue a lo largo de la cima del ancho muro, si bien a una distancia en que pueden verse los cascos de los centinelas ir de un lado a otro como las cuentas de un rosario. La Muralla tiene treinta pies de altura, y del lado de los pictos, al Norte, hay un foso en el que se encuentran esparcidas viejas hojas de espada, moharras montadas aún en madera y llantas unidas por cadenas. Los chiquillos iban allí a robar hierro para fabricar sus puntas de flechas.

»Pero la propia Muralla no era tan sorprendente como la ciudad construida tras ella. Antiguamente, innumerables terraplenes y zanjas miraban hacia el lado Sur, y nadie podía edificar allí. Actualmente, esos terraplenes han sido demolidos en parte y cubiertos por otras construcciones, de un extremo a otro de la Muralla; esto la convierte en una ciudad estrecha, de unas ochenta millas de largo. ¿Os dais cuenta de esto? Una mugiente ciudad tumultuosa, ávida de peleas de gallos, de luchas de lobos, de carreras de caballos, desde Ituna, en el Oeste, hasta Segedunum, sobre la fría ribera del Este. Por una parte, los brezales, los bosques y las ruinas donde se ocultan los pictos; por otra, una vasta ciudad, larga y miserable como una serpiente. Sí, como una serpiente que se calentara al pie de un muro tibio.

»Me dijeron que mi cohorte se encontraba en Hunno, donde la Gran Ruta del Norte atraviesa la Muralla para penetrar en la provincia de Valentia —Parnesio tuvo una sonrisa despreciativa—. ¡La provincia de Valentia! Seguimos, pues, la ruta hasta la ciudad de Hunno, y nos asombramos grandemente. Este lugar era una feria…, una feria de gentes de todos los rincones del Imperio. Unos hacían correr a los caballos; otros se calentaban a las mesas de las bodegas; algunos miraban a los perros hostigar a los osos, y muchos se agrupaban en una zanja viendo peleas de gallos. Un muchacho algo mayor que yo, pero que comprendí era oficial, se detuvo ante mí y me preguntó qué buscaba.

»—Mi puesto —contesté, mostrándole mi escudo.

Parnesio levantó su escudo, en el cual veíanse tres X parecidas a las letras de un barril de cerveza. Luego prosiguió:

—Y él me dijo:

»—¡Feliz presagio! Tu cohorte se encuentra en la torre próxima a la nuestra, pero ahora todos están en la pelea de gallos. Es agradable. Ven a mojar las Águilas —y me invitó a beber.

»—Cuando me haya hecho cargo de mis hombres —dije. Me sentí lleno de cólera y vergüenza.

»—¡Oh, pronto se terminarán todas estas tonterías tuyas! —dijo—. Pero conserva tus esperanzas. Continúa hasta la estatua de Roma Dea. No puedes equivocarte. Se encuentra en el camino de Valentia —y se marchó.

»Yo podía ver la estatua a menos de un cuarto de milla, y me fui hacia allí. La Gran Ruta del Norte debió de pasar en un tiempo bajo Valentia; pero la salida había sido amurallada a causa de los pictos, y alguien había escrito sobre el enlucido: “Finis!”. Más parecía entrarse en una cueva que en otra cosa. Nosotros golpeamos el suelo con las lanzas, mis tres pequeños, y el ruido resonó bajo la bóveda, pero no apareció nadie. En cierto lugar hallábase una puerta sobre la cual estaba pintado nuestro número. Entramos prudentemente y encontramos a un cocinero dormido, a quien ordené nos preparara de comer. Después subí a lo alto de la Muralla y contemplé el país de los pictos, y… reflexioné. Me atormentaba aquella palabra “Finis!”, grabada sobre el enlucido de aquel arco de ladrillos, porque yo era un niño todavía.

—¡Qué vergüenza! —exclamó Una—. Pero ¿no se sentía usted contento después de haber tomado una buena…? —Dan la interrumpió de un codazo.

—¿Contento? —dijo Parnesio—. ¿Habiendo regresado de la pelea de gallos los hombres de la cohorte que yo debía mandar, sin casco y con las aves bajo el brazo, y preguntándome, además, quién era? No, no me sentía contento; pero hice que mi nueva cohorte tampoco se sintiera satisfecha… Escribí a mi madre diciéndole que era feliz, pero ¡oh, amigos míos! —y extendió sus brazos por encima de sus desnudas rodillas—, no desearé a mi peor enemigo que sufra lo que yo sufrí durante los primeros meses vividos en la Muralla. Acordaos de esto: entre los oficiales apenas si se hallaba uno, aparte de mí (y yo creí haber perdido el favor de Máximo, mi general), que no hubiese cometido un delito o una locura. O bien habían matado a un hombre, o robado dinero, o insultado a los magistrados, o blasfemado de los dioses; y habían sido enviados a la Muralla para esconder su deshonor o sus robos. Y los soldados eran como oficiales. Recordad también que la Muralla estaba habitada por razas y pueblos llegados de todo el Imperio. No se encontraban dos torres cuyas gentes hablaran el mismo idioma ni adorasen a los mismos dioses. Sólo en una cosa nos parecíamos todos. Cualesquiera que hubiesen sido las armas que nos hubieran dado antes de llegar a la Muralla, una vez en ella nos convertíamos en arqueros, como los escitas. El picto no puede esquivar la flecha, ni huir de ellas arrastrándose. Incluso yo era un arquero. ¡Ellos lo saben bien!

—Supongo que pasaría usted el tiempo batiéndose con los pictos —dijo Dan.

—Los pictos raramente se batían. Pasé medio año sin ver a uno solo de sus guerreros. Todos ellos habían partido para el Norte, contra lo que ellos llamaban pictos sometidos.

—¿Y qué es un picto sometido? —preguntó Dan.

—Un picto (y había muchos) que conoce algunas palabras de nuestra lengua y atraviesa furtivamente la Muralla para vender potros y perros. Sin un caballo, un perro y un amigo, un hombre no podría vivir. Los dioses me han concedido estas tres cosas, y ningún don vale lo que la amistad. Acuérdate de esto —Parnesio se volvió a Dan— cuando seas mayor. Porque tu destino dependerá del primer amigo verdadero que tengas.

—Quiere decir —comentó Puck, con la cara hendida por una sonrisa— que si tú tratas de ser un decente compañero mientras eres joven, tendrás la suerte de tener como amigos, a medida que crezcas, a personas también decentes. Si eres una bestia, tendrás amigos bestias. Escucha al pío Parnesio hablar de la amistad.

—Yo no soy pío —respondió Parnesio—, pero sé reconocer la virtud; y mi amigo, aunque hubiese perdido toda esperanza, era diez mil veces mejor que yo. ¡Deja ya de reír, Fauno!

—¡Oh, juventud eterna y crédula! —exclamó Puck, balanceándose sentado en una rama—. Háblales de tu Pertinax.

—Ése era el amigo que los dioses me habían enviado…, el muchacho que me habló a mi llegada. Era algo mayor que yo, y mandaba la cohorte Augusta Victoria en la torre que nos separaba de los númidas. Pero su virtud era superior a la mía.

—Entonces, ¿por qué se encontraba en la Muralla? —preguntó vivamente Una—. Todos habían hecho algo malo. Usted mismo lo ha dicho.

—Era sobrino (su padre había muerto) de un hombre importante y rico que vivía en la Galia, y que no siempre era bueno para con su madre. Pertinax supo esto más tarde, a medida que fue creciendo; entonces, el tío, mitad por la fuerza y mitad por la astucia, consiguió mandarlo a la Muralla. Nosotros nos conocimos en nuestro templo, durante una ceremonia que se celebraba en la oscuridad. Era el Sacrificio del Toro —explicó Parnesio.

—Sí, ya lo sé —dijo Puck, volviéndose hacia los niños—. Es algo que vosotros no comprenderíais muy bien. Parnesio quiere decir que encontró a Pertinax en la Iglesia.

—Sí. Ocurrió en la cueva donde nos encontramos por primera vez, y ascendimos juntos a la categoría de Grifos —Parnesio llevó un instante la mano a su cuello—. Hacía dos años que estaba en la Muralla y conocía perfectamente a los pictos. De él aprendí a conocer los brezales.

—¿Y qué es eso? —preguntó Dan.

—Cazar en país picto con un picto sometido. No se arriesga absolutamente nada mientras se es su huésped y se lleva una ramita de brezo en lugar visible. Yendo solo se corre el casi seguro riesgo de ser asesinado o morir engullido por los pantanos. Sólo los pictos saben hallar su camino entre esas oscuras y misteriosas ciénagas. El viejo Allo, un pequeño picto tuerto y arrugado, a quien habíamos comprado nuestros caballos, era nuestro amigo íntimo. Al principio salíamos con el solo objeto de escapar de aquella ciudad terrible y hablar de nuestras cosas. Después, él nos enseñó a cazar lobos y grandes ciervos rojos, cuyos cuernos se parecen a los candelabros judíos. Los oficiales nacidos en Roma nos despreciaban, pero nosotros preferíamos los brezales a sus diversiones. Creedme —y Parnesio se volvió de nuevo hacia Dan—, cabalgar un potro o cazar el ciervo preservan siempre a un muchacho de hacer mal alguno. ¿Te acuerdas, Fauno —y se volvió a Puck—, del pequeño altar que erigí al dios Pan, cerca del pinar que se encuentra al otro lado del arroyo?

—¿Cuál? ¿El altar de piedras que tiene grabada una cita de Jenofonte? —preguntó Puck, con una voz completamente distinta.

—No. ¿Es que conozco yo algo de Jenofonte? Fue Pertinax, después de haber atravesado casualmente de un flechazo a su primera liebre. Mi altar lo construí de guijarros redondos, en recuerdo de mi primer oso. Comencé a construirlo en un día feliz —y, de pronto, Parnesio se volvió hacia los niños.

»Así, pues, vivimos esta clase de vida en la Muralla durante dos años; algunas escaramuzas con los pictos y abundantes cacerías con el viejo Allo en el país de los pictos. Algunas veces nos hablaba de sus hijos, y nosotros le queríamos tanto a él como a sus bárbaros a pesar de que nunca nos hubiésemos dejado pintar a la manera picta. Se conservan las huellas hasta la muerte.

—¿Cómo se hace eso? —preguntó Dan—. ¿Es como un tatuaje?

—Se pincha la piel hasta que brota la sangre, y se frota luego con jugos de colores. Allo estaba pintado de azul, verde y rojo desde la frente hasta los tobillos. Decía que esto formaba parte de su religión. Él nos habló de esta religión (tales cosas interesaban siempre a Pertinax), y cuando llegamos a conocerle bien nos contó lo que ocurría en Bretaña, al otro lado de la Muralla. Habían sucedido muchas cosas detrás de nosotros en aquella época. ¡Y, por el sol que nos alumbra —añadió Parnesio con calor—, no había muchas cosas que ignorasen aquellos hombrecillos! Supe por él que Máximo había pasado por la Galia después de haberse proclamado emperador de Bretaña, y los soldados y emigrantes que se habían llevado consigo. Nosotros supimos esto en la Muralla quince días más tarde. Me dijo también el número de tropas que todos los meses se llevaba de Bretaña Máximo para ayudar a la conquista de las Galias, y siempre comprobaba yo la exactitud de las cifras que me daba. ¡Era asombroso! Pero aún he de contar una extraña historia.

Cruzó las manos sobre sus rodillas y prosiguió:

—A fines de verano, cuando llegan los primeros hielos y los pictos matan a sus abejas, partimos los tres a la caza del lobo, con algunos nuevos sabuesos. Rutiliano, nuestro general, nos había concedido diez días de permiso, y nosotros nos habíamos ido más lejos de la Segunda Muralla (más allá de la provincia de Valentia), hasta las altas tierras donde no existen ni siquiera antiguas ruinas romanas. Matamos una loba por la mañana, y, al desollarla, Allo levantó los ojos y me dijo:

»—Cuando seas capitán de la Muralla, hijo mío, se habrán terminado estas bellas aventuras.

»Yo podía haber sido prefecto de la Baja Galia; por eso me reí y dije:

»—Espera por lo menos a que sea capitán.

»—No, no esperaremos —me dijo Allo—. Seguid mi consejo y volveos ambos a vuestras casas.

»—Nosotros no tenemos casa —dijo Pertinax—. Lo sabes tan bien como nosotros. Somos hombres acabados… Ni un dedo se mueve en nuestro favor. Hay que haber perdido toda esperanza para arriesgar la piel con tus caballos.

»El viejo rió con una de esas breves risas de los pictos, parecidas al ladrido del zorro en una noche de hielo.

»—Os quiero mucho a los dos —dijo—. Por otra parte, habéis aprendido de mí cuanto podáis saber con respecto a la caza. Seguid mi consejo y marchaos a vuestras casas.

»—Imposible —dije—. He perdido el favor de mi general, y Pertinax el de un tío.

»—Yo no sé nada de su tío —dijo Allo—, pero, por lo que a ti respecta, Parnesio, sé que tu general te aprecia mucho.

»—¡Roma divina! —exclamó Pertinax, irguiéndose—. ¿Cómo puedes adivinar los pensamientos de Máximo, viejo chalán?

»Precisamente en aquel instante (¿vosotros sabéis cómo se acercan los animales arrastrándose cuando tienen hambre?), un lobo enorme saltó por detrás de nosotros, e inmediatamente nuestros perros echaron a correr tras él, y nosotros, le seguimos. Nos llevó muy lejos, a un país del cual jamás habíamos oído hablar, recto como una flecha hasta el ocaso y en esta dirección. Llegamos por último a unos largos cabos que se extendían por unas aguas sinuosas, y sobre una playa gris, a nuestros pies, vimos varados unos navíos. Contamos cuarenta y siete. No se trataba de galeras romanas, sino de naves con alas de cuervos procedentes del Norte, de lugares que Roma no domina. Algunos hombres se movían en los navíos, y sus cascos resplandecían al sol…, aludos cascos de pelirrojos procedentes del Norte, de lugares que Roma no domina. Nosotros los observamos y los contamos con asombro; porque habíamos oído circular rumores sobre aquellos Sombreros Aludos, como los llamaban los pictos.

»—¡Venid! ¡Venid! —dijo Allo—. Mi rama de brezo no os protegerá aquí. ¡Nos matarán a todos!

»Sus piernas temblaban, como su voz. Retrocedimos entre los brezos, a la luz de la luna, hasta que al amanecer nuestras monturas dieron traspiés sobre algunas ruinas.

»Cuando nos despertamos, rígidos y helados, Allo amasaba harina con agua. El fuego no se enciende en el país de los pictos, excepto cerca de las ciudades. Las humaredas sirven siempre de señales a esos hombrecillos; una humareda insólita los hace salir zumbando como las abejas. ¡Y también saben picar!

»—Lo que vimos anoche era una factoría —dijo Allo.

»—No me gustan las mentiras cuando tengo el estómago vacío —dijo Pertinax—. También yo supongo que se trata de una factoría —y señaló una humareda lejana, en la cumbre de una colina, que ascendía según el ritmo de lo que nosotros conocíamos con el nombre de Llamada de los Pictos: una bocanada, dos bocanadas; dos bocanadas, una bocanada. La producían maniobrando por encima del fuego con una piel mojada y en dos sentidos.

»—No —dijo Allo, guardando la escudilla en su saco—. Esto os concierne tanto como a mí. Vuestra suerte está echada. Venid.

»Le seguimos. Cuando se va por los brezales hay que obedecer a un picto, pero aquella maldita humareda se encontraba a veinte millas de donde estábamos nosotros, precisamente sobre la costa Este, y aquel día hacía un calor de estufa.

»—Suceda lo que suceda —dijo Allo, mientras los caballos avanzaban relinchando—, quisiera que os acordaseis de mí.

»—No te olvidaré nunca —dijo Pertinax—. Tú me has escamoteado mi desayuno.

»—¿Qué significa para un romano un puñado de avena triturada? —dijo Allo. Después rió, con una risa que no era tal risa—. ¿Qué harías tú si fuese tuyo el puñado de avena triturada entre la muela superior e inferior de un molino?

»—Yo soy Pertinax, no un descifrador de adivinanzas —dijo Pertinax.

»—Tú eres un tonto —repuso Allo—. Tus dioses y los míos están amenazados por los dioses extranjeros, y lo único que se te ocurre es echarte a reír.

»—Los amenazados viven largo tiempo —dije yo.

»—Ruego a los dioses que esto sea verdad —me contestó—. Pero os pido aún que me olvidéis.

»Escalamos la última de aquellas tórridas colinas, y contemplamos el mar que se extendía al Este, a una distancia de tres o cuatro millas. Un pequeño velero, como ocurre en la Galia del Norte, estaba anclado con la pasarela tendida y la vela medio izada, y a nuestros pies, solo en un hoyo, sosteniendo su caballo estaba sentado Máximo, emperador de Bretaña. Iba vestido como un cazador, y se apoyaba en su pequeño bastón. Pero desde lejos conocí su espalda, y se lo dije a Pertinax.

»—Tú estás más loco que Allo —me contestó—. Debe de ser el sol.

»Máximo no se movió hasta que nos encontramos ante él. Entonces me miró de arriba abajo y me dijo:

»—¿Aún tienes hambre? Mi destino parece ser el de alimentarte cada vez que nos encontramos. Tengo provisiones aquí. Allo las cocinará.

»—No —dijo Allo—. Un príncipe en su país no sirve a los emperadores vagabundos. Daré de comer a mis dos muchachos sin pedirte permiso.

»Y comenzó a avivar las brasas.

»—Me he equivocado —dijo Pertinax—. Todos estamos locos. Habla, loco que te haces llamar emperador.

»Máximo sonrió con su terrible sonrisa, con la boca cerrada. Pero dos años transcurridos en la Muralla hacían que un hombre no se arredrara por meras apariencias. Por lo tanto, no tuve miedo.

»—Yo te destiné, Parnesio, a vivir y a morir como oficial de la Muralla —dijo Máximo—. Pero esto me hace creer —e introdujo la mano entre la coraza y el pecho— que sabes reflexionar tanto como dibujar.

»Y sacó un rollo de cartas que yo había escrito a mi familia, llenas de dibujos de pictos, osos y personas halladas por mí en la Muralla. A mi madre y a mi hermana les gustaba mucho recibir mis dibujos.

»Me mostró un croquis que yo había titulado “Los soldados de Máximo”. Representaba una hilera de gruesos odres y a nuestro viejo médico del hospital de Hunno hinchándolos. Cada vez que Máximo se llevaba tropas de Bretaña para ayudar a la conquista de las Galias, aumentaba los envíos de vino a las guarniciones, supongo que para tranquilizarlas. Nunca, en la Muralla, se pedía un odre, sino “un Máximo”. ¡Oh!, sí; y yo los había tocado con cascos imperiales.

»—No hace mucho tiempo —continuó— era corriente mandar al César los nombres de bromistas menos mordaces.

»—Es cierto, César —dijo Pertinax—, pero tú olvidas que en ese tiempo aún no sabía yo, que soy el amigo de tu amigo, lanzar mi venablo como ahora.

»No dirigió visiblemente su venablo contra Máximo, sino que lo hizo oscilar sobre la palma de su mano…, así…

»—Hablaba del pasado —dijo Máximo sin pestañear—. Hoy me siento muy contento de encontrar a muchachos que tengan ideas propias, y a sus amigos. —Y con un movimiento de cabeza indicó a Pertinax—. Tu padre ha sido quien me ha entregado estas cartas, Parnesio. No corres ningún peligro por mi parte.

»—Ninguno, indudablemente —dijo Pertinax, frotando la punta de su venablo sobre su manga.

»—Me he visto obligado a reducir las guarniciones de Bretaña porque necesito tropas en las Galias. Ahora, incluso, vengo a llevarme soldados de la Muralla.

»—Podremos complacerte —dijo Pertinax—. Nosotros somos la última escoria del Imperio, hombres sin esperanza. Por lo que a mí respecta, me confiaría antes a criminales juzgados y condenados.

»—¿Tú crees? —preguntó Máximo seriamente—. Pero esto ocurrirá tan sólo hasta que yo haya conquistado las Galias. Siempre es conveniente que se arriesgue su vida, su alma o su tranquilidad…, en fin, alguna cosa sin importancia.

»Allo dio una vuelta en el fuego a la crepitante carne de gamo. Comenzó sirviéndonos a nosotros dos.

»—¡Ah! —dijo Máximo, aguardando su turno—. Bien veo que os encontráis en vuestro país. Bien os lo habéis merecido. He oído decir que tú tienes buenas amistades entre los pictos, Parnesio.

»—He cazado con ellos —dije—. Tal vez tenga algunos amigos entre los brezales.

»—Es el único hombre armado de coraza, entre todos vosotros, que nos comprende —dijo Allo, comenzando un largo discurso sobre nuestras virtudes y relatando cómo habíamos salvado de un lobo a uno de sus hijos el año anterior.

—¿Es verdad? —preguntó Una.

—Sí, pero ésta no es la ocasión de contarlo. El verde hombrecillo hablaba como… Cicerón. De creerle a él, nosotros éramos unos hombres extraordinarios, Máximo no cesaba de mirarnos.

»—Basta —dijo—. Sé lo que Allo piensa de vosotros. Quisiera ahora conocer lo que vosotros pensáis de los pictos.

»Le conté todo lo que sabía de ellos, y Pertinax me ayudó en mi relato. Nunca se tienen cuestiones con un picto a poco que uno se tome el trabajo de saber lo que desea. La verdadera ofensa que tenían contra nosotros era que quemábamos sus brezales. Toda la guarnición de la Muralla salía dos veces al año, y quemaba solemnemente diez millas de brezos en dirección Norte. Rutiliano, nuestro general, llamaba a esto limpiar el país. Los pictos, naturalmente, huían, y nosotros llegábamos a destruir las flores de sus abejas en verano, y a devastar el alimento de su ganado en primavera.

»—Cierto, muy cierto —dijo Allo—. ¿Cómo podríamos nosotros elaborar nuestro vino de brezo sagrado si vosotros os dedicáis a quemar el alimento de nuestras abejas?

»Hablamos largo rato. Máximo tuvo agudas observaciones que demostraban cuán perfectamente conocía a los pictos y cuánto había pensado sobre ellos. Después me dijo:

»—Si yo te diera el gobierno de la antigua provincia de Valentia, ¿podrías tú administrar a los pictos a su satisfacción hasta que yo hubiese conquistado la Galia? Vuélvete, de modo que no veas el rostro de Allo, y dime todo lo que piensas.

»—No —contesté—. Tú no puedes reconstruir esa provincia. Los pictos son libres desde hace mucho tiempo.

»—Que se les dejen sus conceptos rurales y que se les permita reclutar a sus propios soldados —dijo—. Estoy seguro de que tú empuñarías entonces fácilmente las riendas.

»—Así y todo, no es posible —repuse—. Cuando menos, por ahora. Están demasiado oprimidos por nosotros para que se fíen en muchos años de nada que lleve el nombre de romano.

»Oí que Allo murmuraba detrás de mí:

»—¡Buen muchacho!

»—Entonces, según tú, ¿qué es lo que hay que hacer —preguntó Máximo— para que el Norte permanezca tranquilo hasta que yo haya conquistado la Galia?

»—Dejar tranquilos a los pictos —respondí—. Impedir inmediatamente los incendios de brezos y (esos animalitos son imprevisores) enviarles uno o dos cargamentos de trigo de vez en cuando.

»—Será necesario que sus mismas gentes lo distribuyan…, y no un administrador griego, porque éstos suelen ser unos ladrones —dijo Pertinax.

»—Sí, y que se les permita el acceso a nuestros hospitales cuando estén enfermos —añadí.

»—Sin duda preferirán morirse a hacer eso —dijo Máximo.

»—No, si es Parnesio el que lo hace —contestó Allo—. Yo te podría mostrar, a menos de veinte millas de aquí, a veinte pictos heridos por un oso o mordidos por un lobo. Pero es necesario que Parnesio permanezca con ellos en el hospital para que no enloquezcan de miedo.

»—Bien, ya comprendo —dijo Máximo—. Como todo lo que se hace en el mundo, es la obra de uno solo. Y eres tú, según creo, el único hombre.

»—Pertinax y yo no somos más que uno —dije.

»—Como gustes. Lo cierto es que trabajas. Veamos, Allo, tú sabes que yo no quiero mal a tu pueblo. Déjame hablar contigo —dijo Máximo.

»—Es inútil —contestó Allo—. Yo soy el grano de trigo colocado entre las dos muelas de un molino. Y debo saber lo que quiere hacer la muela de abajo. Estos muchachos han dicho todo lo que saben, y han hablado verdad. Yo, que soy príncipe, voy a decirte el resto. Me inquietan las gentes del Norte —y se encogió como una liebre entre los brezales y miró por encima de su hombro.

»—A mí también —dijo Máximo—. Si no, no estaría aquí.

»—Escucha —continuó Allo—. Hace mucho tiempo, los Sombreros Aludos —se refería a los normandos— llegaron a nuestras playas diciendo: “¡Roma cae! ¡Derribadla!”. Nosotros os hemos hecho la guerra. Vosotros habéis enviado hombres. Nosotros hemos sido batidos. Después de esto, hemos contestado a los Sombreros Aludos: “¡Vosotros sois unos embusteros! Resucitad a aquellos que Roma nos ha matado y creeremos en vosotros”. Ellos se fueron corridos. Ahora vuelven audazmente y cuentan la misma vieja historia. Pero nosotros comenzamos a creerlos cuando dicen… que Roma se derrumba.

»—Dame tres años tranquilos en la Muralla —dijo Máximo en tono seguro— y te demostraré a ti y a todos esos cuervos de qué forma mienten.

»—¡También yo lo quisiera! Quisiera salvar el trigo que las muelas han triturado. Pero vosotros nos matáis a nosotros, los pictos. Vosotros quemáis nuestros brezales, que constituyen nuestra única cosecha; vosotros nos inquietáis con vuestras grandes catapultas. Inmediatamente os escondéis tras la Muralla y nos achicharráis con el fuego griego. ¿Cómo podré yo, sobre todo en invierno, cuando tenemos hambre, impedir que mis hombres escuchen a los Sombreros Aludos? Mis jóvenes guerreros dirán: “Roma no puede combatir ni gobernar. Retira a sus hombres de Bretaña. Los Sombreros Aludos nos ayudarán a demoler la Muralla. Muéstranos sus rutas secretas, que atraviesan los pantanos”. ¿Acaso deseo yo esto? ¡No! —y escupió como una víbora—. Yo guardaría los secretos de mi pueblo aun cuando se me quemara vivo. Mis dos hijos, que están aquí, han dicho verdad. Deja tranquilos a los pictos. Aliéntanos, estímanos y aliméntanos de lejos…, escondiendo la mano detrás de la espalda. Parnesio nos comprende. Que sea él quien mande en la Muralla, y yo tranquilizaré fácilmente a mis hombres durante… —y contó con los dedos— un año. Al año siguiente, no con tanta facilidad; y al tercero, tal vez. Ya ves que te concedo tres años. Si al cabo de ese tiempo no nos demuestras que Roma es poderosa por su Ejército y terrible por sus armas, los Sombreros Aludos, llegados de dos mares, derribarán la Muralla. Soy yo quien te lo dice. Entonces tú desaparecerás. Personalmente, no habría de lamentarme yo de ello. Pero sé bien que una tribu que ayuda a otra es siempre pagada con la misma moneda. Nosotros, los pictos, desapareceremos igualmente. Los Sombreros Aludos nos reducirán a esto —y sopló sobre un puñado de polvo.

»—¡Oh, por Roma divina! —dijo Máximo a media voz.

»—Siempre la obra de uno solo —añadió Allo—. Tú eres emperador, más no dios. Puedes morir.

»—También he pensado en esto —dijo Máximo—. Y mucho. Si ese viento sopla, me encontraré por la mañana en el extremo oriental de la Muralla. Así, pues, mañana os veré a los dos durante mi inspección. Y os nombraré capitanes de la Muralla con objeto de que llevéis a cabo esa obra.

»—Un momento, César —dijo Pertinax—. Todo hombre vale su precio. Yo todavía no estoy vendido.

»—¿También comienzas tú a mercadear tan temprano? —preguntó Máximo—. Dime, ¿qué es lo que deseas?

»—Que me hagas justicia contra mi tío Iceno, duunviro de Divio, en la Galia.

»—¿Sólo la vida de un hombre? Creí que era dinero o un empleo. Desde luego, la tendrás. Escribe su nombre en estas tablillas, en la parte roja. La otra es para los vivos —y Máximo le alargó sus tablillas.

»—Muerto, no me servirá de nada —dijo Pertinax—. Mi madre es viuda. Yo estoy lejos de ella. No estoy seguro de que le pague toda su viudedad.

»—Poco importa. Tengo el brazo de una longitud razonable. A su debido tiempo inspeccionaremos las cuentas de tu tío. Y ahora, adiós, hasta mañana, ¡oh, capitanes de la Muralla!

»Sobre el extenso brezal, le vimos empequeñecerse a medida que avanzaba hacia su galera. A ambos lados de su camino, ocultos detrás de las piedras, veíanse a los pictos. No miré ni a derecha ni a izquierda. Se alejó hacia el Sur, con todas las velas desplegadas, para recoger la brisa de la tarde. Y en tanto le seguimos con los ojos hasta alta mar, permanecimos en silencio. Nos dimos cuenta de que la tierra engendra pocos hombres parecidos a aquél.

»No tardó Allo en llevarnos a nuestros caballos, y los sostuvo para que nosotros pudiéramos montar, cosa que nunca había hecho hasta entonces.

»—Esperad un poco —dijo Pertinax y construyó un pequeño altar con un montón de tierra, colocando encima unas flores de brezo; sobre ellas dejó una carta de una muchacha de las Galias.

»—¿Qué haces, amigo mío? —le pregunté.

»—Sacrifico a mi juventud muerta —me contestó. Y cuando las llamas hubieron consumido la carta, pisó las cenizas. Después emprendimos el regreso a la Muralla cuyos capitanes íbamos a ser.

Parnesio se detuvo. Los niños permanecieron inmóviles, sin preguntar siquiera si había terminado su historia. Puck les hizo un signo, y señaló la salida del bosque.

—Lo siento —dijo—, pero ahora tenéis que marcharos.

—Creo que no le hemos hecho enfadar —dijo Una—. Él mira muy a lo lejos, y…, reflexiona.

—No. ¡Bendito sea tu corazón! Espera a mañana. Y acuérdate de que has cantado los Cantos de la Roma antigua.

Y en cuanto franquearon la brecha del cercado, donde se hallaban el Roble, el Fresno y el Espino, no se acordaron de nada…