FILOSOFÍA

LA PRIMERA COSMOLOGÍA

Todas las «creaciones» que hemos enumerado y analizado en las páginas que anteceden se refieren a la organización, a las técnicas, a las instituciones sociales, en fin, a todo lo que se sitúa a nivel del hombre. Pero, igual que los demás pueblos, los sumerios se interrogaron sobre aquello que visiblemente sobrepasa los límites humanos, es decir, el universo que nos envuelve. Y los textos a que nos referiremos de ahora en adelante serían, en parte, inexplicables para el lector si éste no recibiera previamente algunas aclaraciones sobre las ideas y las creencias de los sumerios respecto al Universo.

Los sumerios no lograron elaborar una verdadera «filosofía» en el sentido que damos actualmente a esta palabra. Jamás tuvieron la idea, por ejemplo, de que la naturaleza fundamental de la realidad y del conocimiento que de ella tenemos pudiera suscitar ningún problema; por eso no crearon prácticamente nada análogo a esta parte de la filosofía que se designa corrientemente hoy en día con el nombre de criteriología o crítica del conocimiento.

No obstante, los sumerios reflexionaron y especularon sobre la naturaleza del universo, sobre sus orígenes, y aún más sobre su organización y modo de funcionar. Existen buenas razones que permiten suponer que durante el tercer milenio a. de J. C. hizo su aparición un grupo de pensadores y de profesores, quienes, para responder a estos problemas, habían construido una cosmología y una teología tan inteligentes y convincentes que quedaron, gozando de un inmenso prestigio, en una gran parte del Próximo Oriente antiguo.

Estas especulaciones sobre lo cósmico y lo divino, sin embargo, no las encontramos en ningún ejemplar de la literatura sumeria formuladas en términos filosóficos explícitos y expuestas sistemáticamente. Los filósofos sumerios no habían descubierto este instrumento primordial del conocimiento que es nuestro método científico actual, fundado sobre la definición y la generalización. Tomemos, por ejemplo, un principio metafísico relativamente sencillo, como el de la causalidad: el pensador sumerio, a pesar de que podía ser tan consciente como cualquiera de nuestros filósofos contemporáneos de la eficacia concreta de este principio, jamás tuvo la idea ni sintió la necesidad de formularlo como nosotros en una ley general y universal: «Todo efecto tiene una causa». Casi toda nuestra información concerniente al pensamiento filosófico y teológico de los sumerios debe ser extraída, aquí y allá, de las diversas obras literarias, especialmente de los mitos, los cuentos épicos y los himnos, para después aunar los diversos elementos en una doctrina coherente, por nosotros. Ahora bien, extraer la «filosofía» sumeria de esas narraciones míticas y de esos cánticos no es tarea fácil, ya que estos documentos proceden de una mentalidad totalmente distinta de la de nuestros modernos metafísicos y teólogos, y muy a menudo representan los antípodas del pensamiento racional.

Los autores de los «mitos» o, tal como nosotros los llamamos, los mitógrafos, escritores y poetas, tenían como principal propósito, como propósito esencial, diríamos, la glorificación y la exaltación de los dioses y de sus hazañas. Al contrario de los filósofos, su objetivo y su preocupación no eran la búsqueda de la verdad. Daban por adquiridas definitivamente y por indiscutibles las nociones corrientes de la teología y de la «filosofía» de su tiempo, sin cuidarse de sus orígenes ni de su evolución. Lo que ellos querían era componer narraciones poéticas que girasen alrededor de los dioses y que explicasen una u otra de esas nociones de manera agradable y seductora, animada y divertida. Prescindían de pruebas y de argumentos. Deseaban, simplemente, contar un cuento que provocase la emoción más que otra cosa. Sus cualidades principales no eran, por lo tanto, ni la lógica ni la razón, sino la imaginación y la fantasía. Además, estos poetas no dudaban en inventar sus temas o en imaginar incidentes sugeridos por los acontecimientos de la vida humana, incidentes que podían muy bien no tener ningún fundamento en el pensamiento especulativo. Tampoco vacilaban lo más mínimo en adoptar motivos folklóricos que nada tenían que ver con los datos o las deducciones cosmológicas.

La mezcolanza en estas narraciones de conceptos «filosóficos» y de fantasías mitológicas, junto con la imposibilidad de aislar de una manera concreta el filósofo del mitógrafo, han embrollado el espíritu de ciertos especialistas dedicados al estudio del pensamiento antiguo, lo cual ha conducido a algunos a subestimar y a otros a sobreestimar las facultades de nuestros antiguos pensadores. Efectivamente, los primeros han pretendido demostrar que los sumerios eran incapaces de razonar con lógica e inteligencia en los problemas universales; los otros han sostenido, al contrario, que los sumerios, poseedores de un espíritu «mítico-poético», virgen de toda idea general apriorística, pero naturalmente profundo e intuitivo, podían penetrar en las verdades universales con una acuidad mucho mayor que la que tiene nuestro espíritu moderno, analista y reseco. En conjunto, tanto lo uno como lo otro no son sino despropósitos. Los pensadores sumerios, al menos los más evolucionados y reflexivos de entre ellos, eran ciertamente muy capaces de pensar con lógica y coherencia cualquier problema que se les presentase, incluso aquellos que tenían relación con el origen y funcionamiento del universo. Su debilidad no radicaba en el orden mental, sino en el «técnico»: carecían de los datos científicos que poseemos nosotros y que tenemos a nuestra disposición; ignoraban, además, nuestros métodos científicos, adquiridos lentamente en el transcurso de los siglos venideros; y, finalmente, no sospechaban siquiera la existencia ni la importancia fundamental de este principio de evolución que la ciencia ha sacado del estudio de las cosas y que, hoy en día, nos parece evidentísimo.

Es muy posible que, en un futuro no muy lejano, la acumulación continua de nuevos datos y el descubrimiento de nuevos instrumentos y nuevas perspectivas intelectuales actualmente ignoradas o hasta inesperadas, puedan poner en evidencia las limitaciones y los errores de los filósofos y de los hombres de ciencia modernos. Quedará siempre, no obstante, esta diferencia importantísima: el pensador moderno, escéptico frente a cualquier respuesta absoluta, está generalmente dispuesto a aceptar el carácter relativo de sus conclusiones. El pensador sumerio, al contrario, estaba, según parece, convencido de que el concepto que él tenía de las cosas era absolutamente correcto, ya que él sabía exactamente cómo había sido creado el universo y cómo funcionaba. De modo que, si desde los sumerios a nosotros se acusa un progreso, será principalmente en la circunspección del conocimiento y en la conciencia de la inmensidad y de la dificultad de los problemas filosóficos.

Los pensadores sumerios parten de datos que, si bien no puede decirse que sean científicos, son, en cambio, relativamente objetivos y concretos; es decir, se basan en la apariencia que revestían a sus ojos el mundo y la sociedad en que vivían. Para ellos, el universo visible se presentaba bajo la forma de una hemiesfera, cuya base estaba constituida por la tierra y la bóveda por el cielo. De ahí el nombre con que designaban al conjunto del universo: An-ki: el Cielo-Tierra. La tierra se les aparecía como un disco plano rodeado del mar (este mar donde terminaba su mundo, en las orillas del Mediterráneo y en el fondo del golfo Pérsico) y flotando, horizontalmente en el plano diametral de una inmensa esfera cuya parte superior era, repito, el cielo, y cuya parte inferior debía formar una especie de anticielo, donde los sumerios localizaron el infierno. Ignoramos la idea que podían hacerse de la materia de que estaba compuesta esta esfera. Si tenemos en cuenta que el nombre que los sumerios daban al estaño era «metal del cielo», podremos muy bien imaginarnos que los sumerios creían probablemente que la bóveda celeste, brillante y azul, estaba hecha de este metal de reflejos azulados. Entre el cielo y la tierra suponían la existencia de un tercer elemento, al que denominaban lil, palabra cuyo sentido aproximado es «viento» (aire, aliento, espíritu); sus características esenciales parecen haber sido, a sus ojos, el movimiento y la expansión, lo cual cuadra perfectamente con nuestra definición de atmósfera. El sol, la luna, los planetas, las estrellas, estaban hechos, según los sumerios, de la misma materia, con la luminosidad por añadidura. Finalmente, más allá del mundo visible se extendía por todas partes un océano cósmico, misterioso e infinito, en cuyo seno se mantenía inmóvil el globo del universo.

Meditando sobre estos datos, los cuales, insisto, les parecían perfectamente objetivos e indiscutibles, nuestros pensadores sumerios se interrogaron sobre los orígenes y las relaciones recíprocas de los diversos elementos de que el universo les parecía estar formado. Este universo, ¿había siempre sido así? ¿Cómo se había transformado en lo que era? Sin duda, jamás les vino la idea de que algo hubiera podido existir antes o más allá del océano misterioso que, según ellos, lo envolvía. Pero, no obstante, sintieron la necesidad de explicar de algún modo el origen de los elementos cósmicos y de establecer entre ellos un orden de sucesión, y hasta incluso de filiación. Había habido un comienzo. El primer elemento había sido el océano primordial infinito. De este océano, los sumerios hicieron una especie de «causa primera», de «primer motor». Y así enseñaban en sus escuelas que era del seno de este mar original de donde había nacido el Cielo-Tierra. Era este mar el que había procreado el universo. Divina madre de los dioses, el agua había hecho nacer al Cielo y a la Tierra, y estos dos elementos habían dado, enseguida, la vida a los otros dioses.

Esta cosmogonía, que al principio se confunde, como se ve, con la teogonía, no ha quedado expuesta en ninguna parte, tomada en su conjunto, por los pensadores sumerios. He dicho al comienzo de este capítulo que esta cosmogonía había sido deducida, como todos los demás elementos de su «filosofía», de las narraciones compuestas por los mitógrafos. He aquí, pues, cómo conseguí reconstruirla, partiendo del poema que lleva por título: Gilgamesh, Enkidu y el Infierno.

He resumido la moraleja de este mito en el capítulo XXIII. Lo que ahora nos interesa es su «introducción». En efecto, los poetas sumerios empezaban regularmente sus narraciones épicas o míticas con una breve exposición cosmológica, que no tenía relación directa con el conjunto de la obra. Así, pues, vemos que al comienzo de nuestro poema se encuentran los cinco versos siguientes:

Cuando el Cielo se hubo alejado de la Tierra,

Cuando la Tierra se hubo separado del Cielo,

Cuando se hubo fijado el Nombre del Hombre,

Cuando An se hubo «llevado» el Cielo,

Cuando Enlil se hubo «llevado» la Tierra…

Después de haber emprendido la traducción de estos versos, los analicé y saqué de dicho análisis las siguientes tesis cosmogónicas:

1.° En una cierta época el cielo y la tierra formaban una unidad.

2.° Ya existían algunos dioses antes de la separación de la tierra y el cielo.

3.° Cuando esta separación de la tierra y el cielo tuvo lugar, fue el dios del cielo, An, el que se «llevó» el cielo, pero fue el dios del aire, Enlil, quien se «llevó» la tierra.

No obstante, había diversos puntos esenciales que no estaban ni formulados ni implicados en este párrafo. Entre otros, los siguientes:

1.° ¿Se creía que el cielo y la tierra habían sido creados? Y en caso afirmativo, ¿por quién?

2.° ¿Cómo era la forma del cielo y de la tierra, tal como se la representaban los sumerios?

3.° ¿Quién había separado el cielo de la tierra?

Me puse, pues, a seguir el rastro, y descubrí, poco a poco, entre los textos sumerios disponibles, las siguientes respuestas a estas tres cuestiones:

1.° En una tableta que nos da la lista de los dioses sumerios, la diosa Nammu, cuyo nombre se halla escrito por medio del «pictograma» empleado también para el vocablo «mar» primitivo, está designada como «la madre que da la vida al cielo y a la tierra».

«Cielo y tierra» eran concebidos, pues, por los sumerios como producidos y creados por el mar primitivo.

2.° El mito titulado El Ganado y el Grano, del que hablaremos en el capítulo XIII, se inicia por estos dos versos:

Sobre la Montaña del Cielo y de la Tierra

An engendró a los anunnakis.

De donde hay motivos para suponer que los sumerios se imaginaban al cielo y a la tierra reunidos como una montaña cuya base era la sede de la tierra y cuya cima era la cumbre del cielo.

3.° Un poema que nos explica la fabricación y la consagración del azadón, esta preciosa herramienta agrícola, empieza con la siguiente estrofa:

El Señor, decidido a producir lo que fuese de utilidad.

El Señor, cuyas decisiones son inconmovibles,

Enlil, que hace germinar de la tierra la simiente del «país»,

Imaginó separar el Cielo de la Tierra,

Imaginó separar la Tierra del Cielo.

¿Quién fue, pues, el que separó el cielo de la tierra? Fue el dios del aire, Enlil.

Habiendo llegado así al término de mis investigaciones, pude resumir la doctrina «cosmogónica» elaborada por los sumerios, quienes explicaban el origen del universo de la manera que sigue:

1.° En un principio había el Mar primordial. Nada se dice ni de su origen ni de su nacimiento, y es muy posible que los sumerios lo hayan concebido como habiendo existido eternamente.

2.° Este Mar primitivo produjo la Montaña cósmica, compuesta del cielo y de la tierra, aún entremezclados y unidos.

3.° Personificados y concebidos como dioses de forma humana, el cielo, llamado por otro nombre el dios An, representó el papel del macho, y la tierra, llamada también Ki, el de la hembra. De su unión nació el dios del aire, Enlil.

4.° Este último separó el cielo y la tierra, y, mientras su padre An se llevaba el cielo, por su parte, Enlil se llevaba la tierra, su madre. La unión de Enlil y de su madre, la Tierra, dio origen al universo organizado: la creación del hombre, de los animales, de las plantas y el establecimiento de la civilización.

¿Quién había, pues, creado el universo? Los dioses. Los primeros de estos dioses se confundían con los grandes «elementos» cósmicos: el Cielo, la Tierra, el Aire, el Agua. Estos dioses «cósmicos» engendraron a otros dioses, y estos últimos, a la larga, produjeron con qué poblar hasta los menores rincones del universo. Pero únicamente los primeros dioses eran considerados como verdaderos creadores. Era a ellos a quienes pertenecían, en tanto que organizadores y mantenedores del cosmos, los grandes reinos en cuyo seno todo existía, se desarrollaba y se activaba. La existencia de los dioses, agrupados en un «panteón», queda atestiguada por los documentos más arcaicos. Era, para los sumerios, una verdad elemental axiomática. Invisibles para los mortales, los dioses no por eso dejaban de guiar y controlar el cosmos. Cada uno de estos dioses tenía a su cargo un determinado elemento del universo, del cual tenía que dirigir las actividades según reglas bien establecidas. Al lado de los cuatro dioses principales, a quienes incumbía la responsabilidad por los elementos fundamentales, había otros que se repartían el gobierno de los cuerpos celestes, el sol, la luna y los planetas; las fuerzas atmosféricas, como el viento, el rayo y la tempestad; y, en la tierra, las entidades materiales tales como los ríos, las montañas y las llanuras; los elementos diversos de la civilización, por ejemplo, las ciudades, y los Estados, los diques, los campos y las granjas; y hasta ciertos instrumentos y herramientas como el pico, el molde de hacer ladrillos y el arado.

¿Cómo habían llegado los teólogos de Sumer a este concepto? Pues procediendo por deducción, de lo conocido a lo desconocido. Su razonamiento había partido de la sociedad humana, tal como ellos la conocían, sabiendo que las comarcas y las ciudades, los palacios y los templos, los campos y las alquerías, en fin, todas las instituciones y todas las empresas de este mundo están entretenidas, vigiladas, dirigidas e inspeccionadas por seres humanos, sin los cuales tanto el campo como la ciudad caerían en la desolación, los templos y los palacios se derrumbarían, los huertos y las granjas quedarían desiertos; de todo lo cual habían sacado en conclusión que hasta el «cosmos» debía de estar entretenido, dirigido y vigilado por seres vivientes, parecidos a los hombres. Pero, como quiera que el universo era mucho más vasto que la suma total de los habitáculos humanos, y su organización infinitamente más compleja, era evidente que esos seres vivientes, encargados de su custodia, debían ser a su vez mucho más poderosos y eficaces que los habitantes de la tierra, y, por encima de todo, tenían que ser inmortales; de no ser así, a su muerte, el universo volvería a su prístino desorden y el mundo se detendría, perspectiva que no podían aceptar de buen grado los «metafísicos» sumerios. He aquí, pues, cómo, sin duda, estos últimos habían llegado a la conclusión de la existencia, naturaleza y funciones de estos seres sobrehumanos e inmortales a quienes en sumerio se designaba con el nombre de dingir (dios).

¿Cómo estaba organizado este panteón? Ya se ha visto el lugar preeminente que en él ocupaban ciertos dioses. En términos generales, les pareció razonable a los sumerios suponer que no todos los dioses que componían el panteón disfrutaban de la misma importancia ni del mismo rango; el dios «encargado» del pico o azadón o del molde de ladrillos difícilmente podría compararse al dios «encargado» del sol; el dios destinado a los diques y a los fosos tampoco podía ser colocado en el mismo rango que el dios gobernador de toda la tierra. Era preciso, pues, considerar la existencia de toda una jerarquía entre los dioses, comparable a la existencia entre los hombres. Y, por analogía con la organización política de estos últimos, era natural admitir que en lo alto del panteón se encontrase un dios supremo, reconocido por todos los demás como su rey y soberano. Los sumerios terminaron, pues, por presentarse a sus dioses reunidos en una asamblea presidida por un monarca. En primera fila de esta asamblea y formando parte, como si dijéramos, de la aristocracia, colocaban, aparte de los cuatro grandes dioses, siete dioses supremos, quienes «decretaban los destinos», y a otros cincuenta, a quienes se llamaba los «grandes dioses».

Para explicar la actividad creadora y directora atribuida a estas divinidades, los filósofos sumerios habían elaborado una teoría que se encuentra, después de ellos, extendida por todo el Próximo Oriente antiguo: la teoría del poder creador de la palabra divina. Para el dios creador era suficiente establecer un plan, emitir una palabra y pronunciar un nombre, y he aquí que la cosa prevista y planeada adquiría existencia propia. Esta noción del poder creador de la palabra divina es probablemente el resultado de una deducción analógica basada en la observación de lo que sucede entre los hombres: un rey, en la tierra, podía realizar casi todo cuanto se le antojaba por medio de un decreto, de una orden, de una sola palabra salida de sus labios; a mayor abundamiento, pues, las divinidades inmortales y sobrehumanas que tenían a su cargo los cuatro reinos del universo podían realizar muchísimo más. Acaso también nos sea permitido pensar que semejante solución, muy «fácil» en resumidas cuentas, de los problemas cosmológicos, según la cual el pensamiento y la palabra lo hacen todo por ellos mismos, haya tenido su origen en el antiquísimo sueño humano de la realización «automática» de los deseos y anhelos, sueño frecuente, sobre todo en las épocas de contratiempos y desastres.

Igualmente, para explicar de un modo satisfactorio a sus ojos lo que mantiene las entidades cósmicas y los fenómenos de la historia de la civilización, una vez creados, en marcha continua y armoniosa, sin conflicto ni confusión, los «metafísicos» sumerios expusieron otra idea. Esta idea se expresa por la palabra sumeria me, cuyo sentido exacto es todavía incierto. De una manera general, esta palabra parece designar un conjunto de reglas y directrices que forman parte de las cosas de un modo, como si dijéramos, intrínseco a ellas, y que habrían sido asignadas a cada una de ellas por los «dioses creadores» con el objeto de mantenerlas en existencia y en actividad, eternamente, según los planes divinos. El problema filosófico de la duración de los seres y de la permanencia de su funcionamiento recibía de este modo una respuesta que a nosotros nos parecerá tal vez superficial y puramente verbal, pero que a los ojos del pensador de entonces tenía una eficacia cierta y satisfacía plenamente los requerimientos del espíritu.

Así, pues, los sumerios consideraban el universo como un terreno reservado, en primer lugar, a los dioses. A la eternidad del mundo, a su fecundidad, a su vitalidad colosal, correspondían los poderes sobrehumanos de esos dueños invisibles que dirigían desde las alturas al cosmos y mantenían en equilibrio las fuerzas que en él se desplegaban. Sin embargo, resulta curioso comprobar que se los representaban bajo formas humanas.

Y no era eso en el aspecto únicamente, ya que hasta los más poderosos y sabios de estos dioses eran reducidos a la escala humana en sus pensamientos y en sus actos.

Igual que los hombres, los dioses hacían sus proyectos y los realizaban; comían y bebían, se casaban y criaban a una familia; mantenían un numeroso servicio doméstico y se hallaban sujetos a todas las pasiones y debilidades humanas. Es muy cierto que, en general, preferían la verdad y la justicia a la mentira y la opresión, pero los móviles de sus acciones no siempre quedan claros; al menos, a nosotros no nos resulta fácil elucidarlos.

Cuando su presencia no era indispensable en las diversas partes del universo encargadas a cada uno de ellos, se creía que vivían en «la montaña del cielo y de la tierra, allí donde sale el sol». El medio de transporte que utilizaban para trasladarse de un lado a otro no queda precisado, pero, según los datos de que disponemos, podemos deducir que el dios-luna viajaba en barca, el dios sol en carro y, según otra tradición, a pie; el dios de la tempestad viajaba en las nubes. Sin embargo, los pensadores sumerios no parece que se hayan preocupado de estos problemas de índole realista, y, por lo tanto, no se toman nunca el trabajo de darnos precisiones acerca del modo en que ellos se imaginaban a los dioses dirigiéndose a los diferentes templos o santuarios que tenían en Sumer, o efectuando los diversos actos de su vida «humana», tales como comer y beber. Evidentemente, los sacerdotes no tenían a la vista más que las imágenes de los dioses, las cuales, por otra parte, indudablemente, manejaban y consideraban con el mayor respeto. Pero el hecho de poder tener las imágenes talladas en piedra o en madera, o fundidas en metal, como si estuvieran dotadas de huesos, de músculos y del «aliento vital», es una cuestión que seguramente no se presentó jamás en la mente de los pensadores sumerios. Tampoco parece que se hayan dado cuenta de la contradicción que existe entre parecido humano e inmortalidad; a pesar de su inmortalidad, los dioses tenían que recibir sus alimentos, podían caer enfermos y aun agonizar; luchaban, herían y mataban, y ellos mismos podían terminar quedando heridos o hasta muertos.

Sin duda, los sabios sumerios debieron intentar solventar las incoherencias y contradicciones inherentes a todo sistema religioso politeísta, elaborando con esta intención numerosos distingos teológicos. Pero, a juzgar por los materiales a nuestro alcance, jamás los mencionaron por escrito en forma sistematizada; es muy posible, pues, que nunca sepamos nada a este respecto. De todos modos, es muy poco probable que hubieran podido llegar a resolver (al menos según nuestro juicio) la mayor parte de esas incoherencias, pero hay que decir, desde luego, que ellos eran mucho menos exigentes que nosotros a este respecto y podían contemplar con espíritu sereno lo que hoy a nosotros nos parece una tesis insoportablemente ilógica.

Esas incoherencias, esa complejidad del mundo y de la naturaleza misma de los dioses, apreciables en los párrafos de los textos más directamente inspirados por los «filósofos sumerios», lo son todavía más en las obras redactadas por los escritores bajo la forma de narraciones mitológicas. A este propósito, me permito citar aquí uno de esos «mitos», ya que ilustra del modo más conmovedor el carácter no solamente antropomórfico, sino humano de los dioses sumerios.

Este mito encantador, donde la potente naturaleza de los dioses, sus infinitos recursos, se alían con una cierta gracia con sus sentimientos y sus pasiones, tan parecidos a los de los hombres, parece haber sido compuesto para explicar el nacimiento del dios-luna y de otras tres divinidades que fueron expulsadas del cielo y condenadas a pasar toda su vida en las regiones infernales. En 1944 publiqué mi Sumerian Mythology, que es mi primer ensayo de traducción de este texto, todavía incompleto, y cuyos fragmentos me he esforzado en reunir. Sin embargo, mi interpretación de esta narración contenía diversos errores graves, tanto por omisión como por incomprensión, errores que han sido corregidos por Thorkild Jacobsen en una crítica implacable y constructiva publicada en 1946, en el quinto volumen del Journal of Near Eastern Studies. Además, en 1952, una nueva expedición arqueológica a Nippur descubrió una tableta bien conservada que llena algunas de las lagunas de la primera parte del poema y lo esclarece considerablemente. La moraleja del mito, reconstruida gracias a las sugerencias de Jacobsen y al contenido de la pieza nuevamente descubierta en Nippur, es la siguiente:

Antes de que el hombre hubiese sido creado, la ciudad de Nippur estaba habitada por los dioses; el «joven» era el dios Enlil, la «joven» era la diosa Ninlil, y la «vieja» era la madre de Ninlil, Nunbarshegunu.

Un buen día, esta última, habiendo resuelto, a lo que parece, casar Ninlil con Enlil, aconsejó a su hija que siguiera las instrucciones siguientes:

En la ola pura, mujer, báñate en la ola pura.

Ninlil, vete por el ribazo del río Nunbirdu:

El ser de ojos brillantes, el Señor, el ser de ojos brillantes,

El «Gran Monte», el Padre Enlil,

el ser de los ojos brillantes te verá

El pastor… que decide los destinos

el ser de los ojos brillantes te verá.

Allí mismo te abrazará (?), te besará.

Ninlil siguió alegremente las instrucciones de su madre:

En la ola pura, la mujer se bañó en la ola pura.

Ninlil se fue por el ribazo del río Nunbirdu:

El ser de los ojos brillantes, el Señor, el ser de los ojos brillantes,

El «Gran Monte», el Padre Enlil,

el ser de los ojos brillantes la vio,

El pastor… que decide los destinos,

el ser de los ojos brillantes la vio.

El Señor le habló de amor (?), pero ella rehusó:

«Mi vagina es demasiado pequeña y no conoce la cópula,

Mis labios son demasiado pequeños y no conocen los besos…».

Enlil consultó entonces con su visir Nusku y le participó el deseo que sentía por la encantadora Ninlil. En vista de lo cual, Nusku le procuró una barca; mientras Enlil iba navegando en compañía de Ninlil, abusó de ella, engendrando así al dios-luna Sin. Los dioses se escandalizaron de este acto inmoral, y,

…………………………

Mientras Enlil se paseaba por el Kiur[32]

Los Grandes Dioses, cincuenta en total,

Los Dioses que deciden los destinos, todos siete,

Se apoderaron de Enlil en el Kiur, diciendo:

«Enlil, ser inmortal, ¡sal de la ciudad!

Nunamnir[33], ser inmortal, ¡sal de la ciudad!».

Entonces, Enlil, siguiendo el «destino» decretado por los dioses, partió en dirección al Hades sumerio. No obstante, Ninlil, que estaba encinta, se negó a quedarse atrás y decidió acompañarle en el destierro. Pero esta situación inquietó a Enlil, quien se dijo que, en tales condiciones, su hijo Sin, que estaba al principio destinado a gobernar la luna (que, en opinión de los sumerios, era el cuerpo celeste más importante), se vería relegado no al cielo, sino a las sombrías y siniestras regiones infernales. Para evitar esta desgracia, Enlil urdió una estratagema, en verdad muy complicada. Por el camino que iba de Nippur al Infierno, el viajero tenía que encontrarse con tres personajes, probablemente tres divinidades menores: el «guardián de las puertas del Infierno», el «hombre del río del mundo infernal» y en «nauta» (el «Caronte» sumerio, que hacía pasar a los muertos al Hades). ¿Qué hizo Enlil? Tomando sucesivamente la forma de cada uno de estos personajes (y éste es el primer ejemplo conocido de «metamorfosis» divina), Enlil fecundó a Ninlil con tres divinidades infernales para que reemplazasen en el Infierno a su hermano mayor, Sin, y así le permitieran remontarse al cielo[34].

Enlil, conforme a lo que se había decidido respecto a él,

Nunamnir, conforme a lo que se había decidido respecto a él,

Enlil se fue, y Ninlil le siguió;

Nunamnir llegó, y Ninlil entró.

Y Enlil dijo al «hombre de la puerta»:

«¡Oh, hombre de la puerta, hombre de la cerradura!

¡Oh, hombre del cerrojo, hombre de la cerradura de plata!

Tu reina ha llegado:

Si ella te interroga después de mí,

No le digas nada de mí».

Ninlil dijo al hombre de la puerta:

«Hombre de la puerta, hombre de la cerradura,

Hombre del cerrojo, hombre de la cerradura de plata,

Enlil, tu Señor, ¿de dónde…?».

Enlil respondió por cuenta del hombre de la puerta:

«Mi Señor no tiene…, la más hermosa, la hermosa;

Enlil no tiene…, la más hermosa, la hermosa.

Tiene… en mi ano, tiene… en mi boca:

Mi corazón lejano fiel…

He aquí lo que Enlil, Señor de todos los países, me ha ordenado».

—Es muy cierto que Enlil es tu Señor, pero yo soy tu Señora.

—Si tú eres mi Señora, deja que mi mano toque tu mejilla (?).

—La simiente de tu Señor,

la simiente brillante está en mi seno,

La simiente de Sin, la simiente brillante está en mi seno.

—Entonces, que la simiente de mi Señor suba allí arriba, al cielo;

Que mi simiente vaya a la tierra, allá abajo,

Que mi simiente, en lugar de la simiente de mi Señor,

vaya a la tierra, allá abajo.

Enlil, bajo el aspecto del hombre de la puerta,

se acostó junto a ella en el cuarto,

Se unió a ella, la besó.

Y, habiéndose unido a ella y habiéndola besado,

Plantó en su seno la simiente de Meslamtaea…

La escena se repite luego, de igual modo, al encontrarse con el «hombre del río infernal» y con el «hombre de la barca»…

Los sumerios del tercer milenio a. de J. C. distinguían, al menos por el nombre, a centenares de dioses. Un gran número de ellos nos son conocidos no solamente a través de los catálogos recopilados en las escuelas, sino también gracias a las listas de ofrendas y sacrificios que constan en ciertas tabletas desenterradas desde hace cien años. Otros nombres de dioses nos han sido notificados por los nombres propios de los sumerios, compuestos ordinariamente de proposiciones de sentido religioso, del tipo de «Tal-dios-es-pastor», «Tal-dios-tiene-buen-corazón», «¿Quién-se-pare-ce-a-tal-dios?», o también «Criado-de-tal-dios», «El-hombre-de-tal-dios», o «El-bienamado-de-tal-dios», «Tal-dios-me-lo-ha-dado», y así sucesivamente. Entre esta multitud de divinidades, muchas son secundarias; se las tenía, por ejemplo, por las mujeres, los hijos, o hasta los domésticos de las divinidades principales. Otros tal vez sean (sin que, por otra parte, nosotros podamos estar seguros de ello) apodos o epítetos de divinidades ya conocidas. Pero no por eso deja de ser cierto que muchas divinidades eran adoradas en la práctica, durante todo el transcurso del año, por medio de sacrificios, de actos de adoración y de plegarias. De esos centenares de divinidades, las cuatro principales eran los dioses creadores, An, Enlil, Enki y la diosa Ninhursag.

Más arriba he evocado su papel principal en la creación del mundo. Como dioses cósmicos que eran, al principio no hacían más que uno con los Grandes Elementos constitutivos del universo. Pero, poco a poco, su personalidad fue afirmándose en el ritual concreto de las prácticas religiosas y en las narraciones míticas. Su lugar respectivo dentro de la jerarquía de los dioses parece haber variado un poco, pero, en términos generales, permanecieron reunidos en grupo aparte, donde tomaban, de común acuerdo, las decisiones importantes. En las reuniones y en los banquetes divinos ocupaban los sitios de honor.

Existen buenas razones para suponer que An, el dios del cielo, fue, en una época muy arcaica, considerado por los sumerios como el supremo soberano del panteón, a pesar de que, según las fuentes de que disponemos, y que se remontan hacia el año 2500 a. de J. C., este papel esté representado por el dios del aire Enlil. La ciudad donde An tenía su templo principal era Uruk, la cual representó un papel político predominante en la historia de Sumer. An fue adorado sin interrupción en Sumer durante millares de años, pero poco a poco fue perdiendo su indiscutida preponderancia y paulatinamente fue transformándose en un personaje de segunda fila en el panteón. En los himnos y mitos de épocas más tardías se le menciona raramente, y, entretanto, la mayor parte de sus poderes habían pasado al dios Enlil.

Este último, dios del aire y de la atmósfera, es, con mucho, la divinidad más importante del panteón sumerio, la que detentó de un modo permanente el primer lugar en el culto y en los mitos. Ignoramos por qué sustituyó a An, y a consecuencia de qué, como jefe del mundo divino de los sumerios. Pero es un hecho: los documentos inteligibles más antiguos nos lo presentan como el «Padre de los dioses», el «Rey del cielo y de la tierra», el «Rey de todos los países». Los soberanos se jactaban de haber recibido de él la realeza del país, la prosperidad de su pueblo y la victoria sobre sus enemigos. Era Enlil quien «pronunciaba el nombre» del rey, quien «le daba su cetro» y quien «echaba sobre él una mirada favorable».

Otros mitos e himnos más tardíos nos enseñan que Enlil era considerado como una divinidad bienhechora, responsable del planeamiento del universo, de su creación y de lo que este universo contenía de mejor. Era él quien hacía que se levantara el día, quien se compadecía de los humanos, quien dirigía el crecimiento de todas las plantas y árboles de la tierra.

Era la fuente de la abundancia y de la prosperidad del país, el inventor del azadón y del arado, prototipos de las herramientas que el hombre utilizaría en la agricultura.

Subrayo los rasgos benéficos del carácter de Enlil con objeto de disipar un malentendido del que se encuentran trazas en la mayor parte de los manuales y enciclopedias que tratan de la religión y de la cultura sumerias: en ellos se nos informa de que Enlil era el dios, violento y devastador, de la tormenta, y que su palabra y sus actos no traían jamás sino el mal. Como sucede muy a menudo en nuestra disciplina, este malentendido es debido, en gran parte, al azar de las excavaciones arqueológicas. Entre las primeras obras sumerias descubiertas y publicadas, hay cierto número, relativamente elevado, del tipo de «Lamentación», según las cuales, Enlil estaba encargado del penoso deber de efectuar las destrucciones y de desencadenar los cataclismos decretados por los dioses. En consecuencia, los primeros historiadores de la religión sumeria le acusan de ser

un salvaje y un destructor; otros historiadores más recientes han sostenido, tal cual, este juicio peyorativo. En realidad, cuando analizamos los himnos y los mitos, especialmente los publicados después de 1930, nos encontramos con un Enlil glorificado como un dios amistoso y paternal, que vela por la seguridad y el bienestar de todos los seres humanos, habitantes de Sumer incluso, y ellos sobre todo.

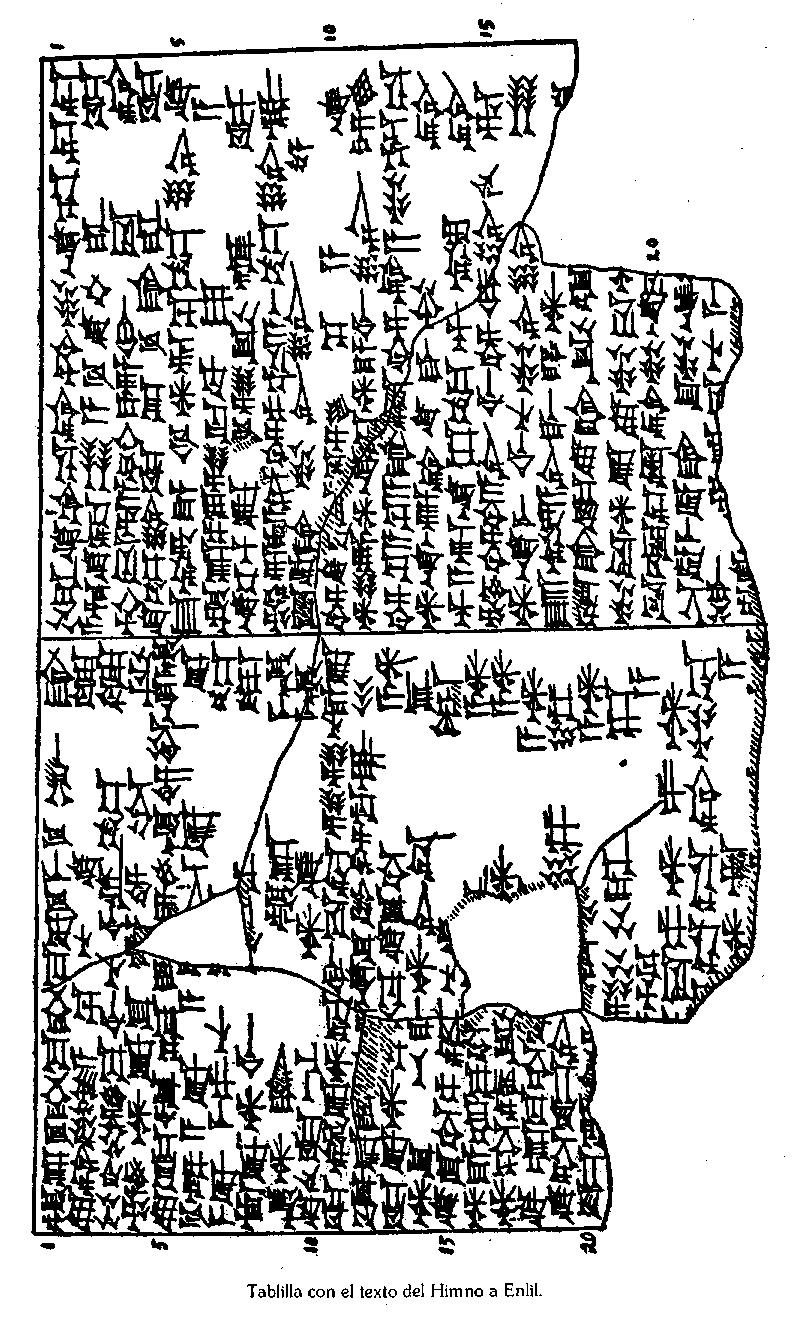

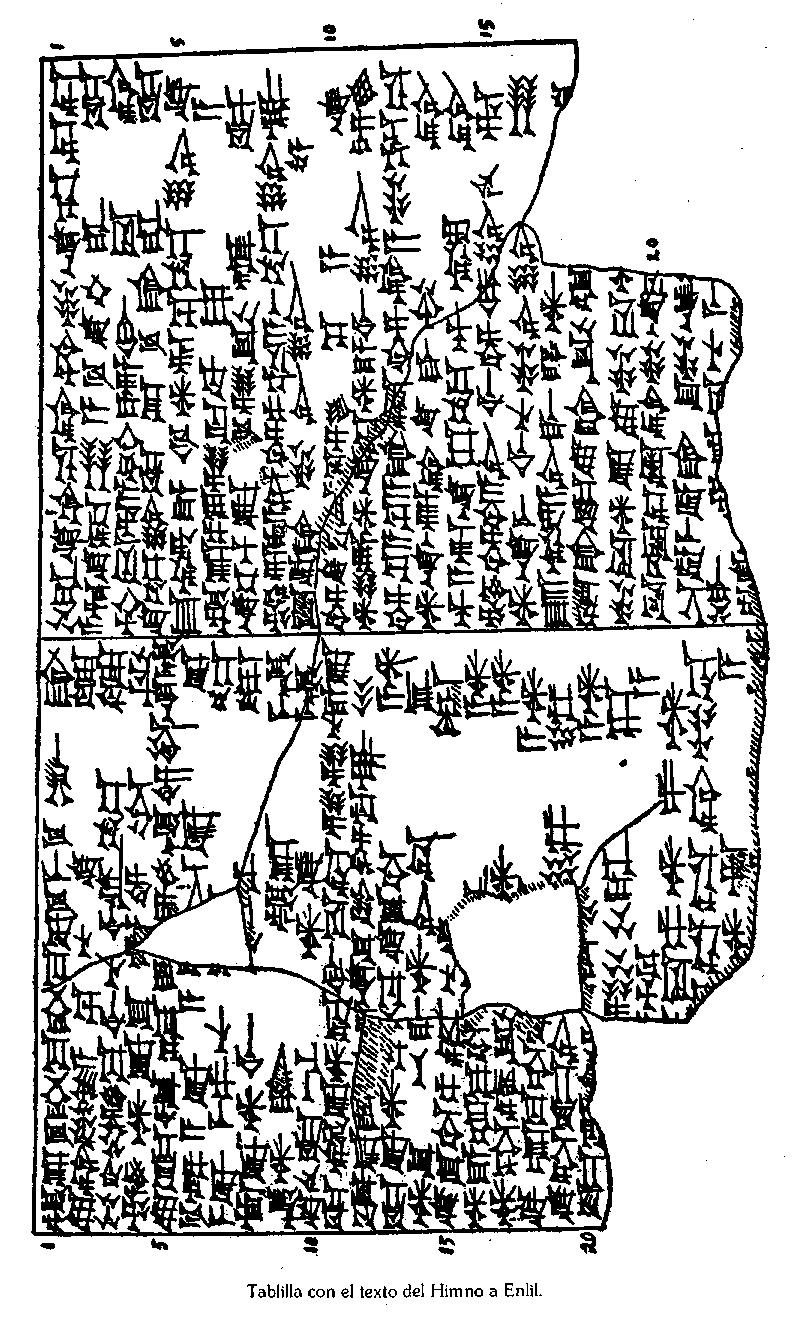

Uno de los más importantes de estos himnos a Enlil fue reconstruido en 1953, gracias al hallazgo de varias tabletas y fragmentos. En 1951-1952, mientras yo trabajaba en el Museo de Antigüedades Orientales de Estambul, tuve la buena suerte de descubrir la mitad inferior de una tableta de cuatro columnas, cuya otra mitad se hallaba en el Museo de la Universidad de Filadelfia y había sido publicada ya en 1919 por Stephen Langdon. Durante el mismo año 1952, la expedición arqueológica que operaba en Nippur descubrió otro importante fragmento. El texto, que hoy en día comprende 170 versos, está todavía incompleto y su traducción no es moco de pavo. Empieza con un cántico en honor a Enlil en persona, especialmente celebrado como el dios que castiga a los malhechores; continúa con una glorificación de su gran templo de Nippur, conocido por el nombre de Ekur, y termina con un resumen poético de todo lo que la civilización le debe. He aquí los pasajes más inteligibles:

Enlil, cuyas órdenes llegan muy lejos,

el de la palabra santa;

El Señor de la decisión inmutable,

que decreta para siempre los destinos;

Aquel cuyos ojos abiertos recorren el país.

Cuya elevada luz escruta el corazón de todos los países;

Enlil, sentado cómodamente bajo el blanco Palio,

bajo el Palio sublime;

Aquel que cumple los decretos de poderío, de señorío, de realeza.

Aquél ante quien los dioses de la tierra se inclinan aterrorizados,

Ante quien se humillan los dioses del cielo…,

De la Ciudad[35] el aspecto impone temor y reverencia…

El impío, el malvado, el opresor,

El…, el delator,

El arrogante, el violador de tratados,

Enlil no tolera sus fechorías dentro de la Ciudad.

La Gran Red…,

No deja que los perversos y malhechores escapen de sus mallas.

Nippur-Santuario donde habita el Padre, el «Gran Monte»,

Estrado de abundancia, Ekur que se eleva…,

Alta montaña, noble Localidad…,

Su Príncipe, el «Gran Monte», el Padre Enlil,

Ha establecido su morada en el Estrado del Ekur, sublime santuario.

¡Oh, Templo, cuyas leyes divinas, como el cielo,

no pueden ser derogadas,

Cuyos ritos sagrados, como la tierra,

no pueden ser sacudidos,

Cuyas leyes divinas son semejantes a las leyes divinas del Abismo:

nadie puede mirarlas,

Cuyo «corazón» parece un santuario inaccesible,

desconocido como el cénit…

Cuyas palabras son plegarias.

Cuya conversación es la súplica…,

Cuyo ritual es precioso,

Cuyas fiestas chorrean grasa y leche,

son ricas en abundancia,

Cuyos almacenes traen el gozo y la dicha…!

Mansión de Enlil, montaña de fertilidad…

Ekur, mansión de lapislázuli, alta Morada, que hace temblar,

Cuyo respeto y cuyo terror tocan al cielo,

Cuya sombra se extiende por todo el país,

Cuya altura alcanza al mismo corazón del cielo.

Donde los señores y los príncipes

aportan sus donativos sagrados, sus ofrendas,

Van a recitar sus plegarias, sus súplicas, sus peticiones.

Oh, Enlil, el pastor sobre quien Tú echas una mirada favorable,

A quien tú has llamado y exaltado en el país…,

Quien aplasta los países extranjeros, por allí donde va:

Libaciones calmantes vendidas de doquier,

Sacrificios extraídos de copioso botín,

He aquí lo que él ha traído; en los almacenes

Y en los vastos patios, ha repartido sus ofrendas.

Es Enlil, el digno Pastor, siempre en movimiento,

Quien del pastor, jefe de todos los que respiran.

Ha hecho nacer la realeza,

Y puesto la corona sagrada sobre la cabeza del rey…

El Cielo, de donde Enlil es el Príncipe;

la Tierra, de donde él es el Grande;

Los anunnakis, de quienes él es el dios sublime.

Cuando en su majestad decreta los destinos,

Ningún dios se atreve a mirarle.

Es únicamente a su glorioso visir, el chambelán Nusku.

A quien los mandatos y la palabra de su corazón

El descubre: de ellos le informa,

Le encarga de ejecutar sus órdenes universales,

Le confía todas las reglas santas,

todas las leyes divinas.

Sin Enlil, el «Gran Monte»,

Ninguna ciudad sería construida, ningún establecimiento fundado:

Ningún establo sería construido, ningún aprisco instalado;

Ningún rey sería exaltado, no nacería ni un solo gran sacerdote;

Ningún sacerdote mah, ninguna gran sacerdotisa

podrían ser escogidos por la aruspicina;

Los trabajadores no tendrían ni inspector ni capataz…;

A los ríos, sus aguas de la crecida no los harían desbordar;

Los peces del mar

no depondrían huevas en el juncal;

Las aves del cielo

no construirían sus nidos en la ancha tierra;

En el cielo,

las nubes erráticas no darían su humedad;

Las plantas y las hierbas, gloria de la campiña,

no podrían crecer,

En el campo y en la pradera,

los ricos cereales no podrían granar;

Los árboles plantados en el bosque montañoso

no podrían dar sus frutos…

El tercero de los principales dioses sumerios era Enki, dios del abismo y del océano, o, según el vocablo sumerio, del Abzu; la cuarta de las grandes divinidades era la diosa Ninhursag, igualmente conocida bajo el nombre de Ninmah, «la dama majestuosa». Pero, en una época más antigua, esta diosa había ocupado un rango más elevado, y a menudo su nombre precedía al de Enki en algunas listas de dioses. Hay motivos para creer que su nombre había sido, primitivamente, Ki (tierra), esposa de An (cielo), y que había sido la madre de todos los dioses. También se la conocía bajo el nombre de Nintu, «la dama que pare». Los primeros soberanos sumerios solían describirse como «alimentados con la leche fiel de Ninhursag». Por eso se la consideraba como la madre de todo bicho viviente. En un mito, analizado en el capítulo XIII, Ninhursag juega un papel importante en la creación del hombre. En otro mito, pare a toda una serie de divinidades, cuya historia se mezcla a la de la «fruta prohibida» (ver el capítulo XIX).

Volviendo a Enki, hay que tener en cuenta que éste era no solamente el dios del agua, sino también el de la sabiduría y era él principalmente quien se ocupaba de las actividades de la tierra, de acuerdo con Enlil, el cual se limitaba a fijar los planes generales, abandonando los detalles de la ejecución a Enki, espíritu fértil en recursos, tan audaz como sensato. Un mito, que se podría titular Enki y el orden del mundo, nos informa de las actividades creadoras de este dios, productor de los fenómenos naturales y culturales esenciales a la civilización. Este mito, del que yo esbocé por primera vez el contenido en mi Sumerian Mythology, nos da, al mismo tiempo, una idea muy viva de las nociones, muy superficiales por cierto, que los sumerios tenían de la naturaleza y de sus misterios. En ninguna parte percibimos la preocupación de investigar los orígenes primeros y fundamentales de los fenómenos materiales o de los hechos de la civilización. Los sumerios se contentan con atribuirlos a la eficacia creadora de Enki; «Es Enki quien lo hizo», nos dicen; «así lo hizo y lo ordenó Enki». Eso es todo.

Las cien primeras líneas, aproximadamente, del poema son demasiado fragmentarias para que se pueda reconstruir su contenido. Cuando el texto se hace legible, nos encontramos con que Enki está «decretando el destino» de Sumer:

¡Oh, Sumer, gran país entre los países del universo.

Siempre henchido de luz constante, tú que, de Levante a Poniente,

repartes las leyes divinas a todos los pueblos!

¡Tus leyes divinas son leyes gloriosas, inaccesibles!

¡Tu corazón es profundo, insondable!

¡La verdadera sabiduría que tú aportas…, como el cielo, es intocable!

¡El Rey a quien tú das la vida ostenta la diadema inmortal!,

¡El Señor a quien tú das la vida se corona para siempre!

Tu Señor es un Señor venerable;

junto con An, el Rey, ocupa su lugar en el celeste Estrado.

Tu Rey es el «Gran Monte», el Padre Enlil…

Los anunnakis, los Grandes Dioses,

En tu casa han fijado su morada.

En tus extensos bosques consumen su alimento.

¡Oh, mansión de Sumer, que tus establos sean numerosos,

que tus vacas se multipliquen,

Que sean numerosos tus apriscos,

que tus carneros se cuenten por miríadas…!

¡Que tus templos inconmovibles eleven las manos[36] hasta el cielo!

¡Que en tu mansión los anunnakis decidan los destinos!

Enki se dirige entonces a Ur (probablemente la capital de Sumer en la época en que fue compuesto este poema) y la bendice:

A Ur, al Santuario, ha venido,

Enki, rey del Abismo, y decreta su destino:

«¡Oh, Ciudad, bien provista, regada de aguas abundantes,

oh, Buey de estatura firme,

Estrado de la abundancia del país, oh, rodillas separadas,

oh, verdeante como la montaña.

Oh, bosque de hashur, de gran frondosidad, más heroico que…!

¡Que tus leyes divinas, perfectas, puedan ser perfectamente promulgadas!

¡El “Gran Monte”, Enlil, en el cielo y en la tierra

ha pronunciado tu nombre glorioso!

¡Ciudad cuyo destino ha sido decidido por Enki,

Oh, Ur, oh, Santuario, elévate hasta el cielo!».

El dios llega entonces a Meluhha, la «montaña negra» (¿acaso Etiopía?). Hay que hacer notar que Enki parece estar tan bien dispuesto hacia este último país como hacia la misma Sumer. Bendice sus árboles y sus cañas, sus bueyes y sus pájaros, su plata y su oro, su bronce y su cobre, y sus seres humanos.

De Meluhha, Enki regresa al Tigris y al Eufrates; los llena de agua centelleante y los da, para que de ellos se encargue, al dios Enbilulu. Después llena los ríos de peces y los confía a una divinidad descrita como «el hijo de Kesh». Enseguida se consagra al mar (el golfo Pérsico), regula sus movimientos y nombra responsable de él a la diosa Sirara.

Enki llama enseguida a los vientos y los encomienda al dios Ishkur, «el que cabalga sobre el trueno y la tempestad». Después se ocupa del arado y del yugo, de los campos y de la vegetación:

Dirigió el Arado y el Yugo,

El gran príncipe Enki…;

Aró los Surcos sagrados;

Hizo crecer el Grano en el Campo eterno.

Después al Señor, el joyel y ornamento de la llanura,

Revestido de su fuerza, el Granjero de Enlil,

A Enkimdu, el dios de los canales y de los fosos,

Se lo entregó para que se hiciese cargo de ello.

El Señor llamó entonces al Campo perpetuo,

le hizo producir el grano-gunu;

Enki hizo que diera en abundancia sus habas y sus alubias:

Los granos de…, los amontonó para el granero.

Enki añadió granero a granero,

Con Enlil multiplicó la abundancia para el pueblo…;

Y a la Dama que… la fuente de vigor para el país,

el inconmovible sostén de las «cabezas negras[37]».

A Ashnan, fuerza de todas las cosas,

Enki le encomendó la custodia.

A continuación se dedica al azadón y al molde de ladrillos, que entrega al cuidado del dios de los ladrillos, Kabta. Elabora entonces el instrumento de construcción llamado gugun; pone los cimientos de las casas y las edifica, para luego colocarlas bajo la responsabilidad de Mushdamma, el «gran constructor» de Enlil. Luego llena la «llanura» de vida vegetal y animal, y encarga a Sumugan, el «rey de la montaña», de vigilarla. Finalmente, Enki construye establos y rediles, los llena de leche y de natillas y los confía a los cuidados del dios-pastor Dumuzi. El resto del texto está destruido y no se puede saber cómo termina el poema.

Para explicar la marcha y el gobierno del universo, los filósofos sumerios echaban mano no solamente de las personalidades divinas, sino también de fuerzas impersonales, de leyes y reglamentos divinos, del me. Esta palabra está citada en gran número de documentos: se comprueba especialmente que los me presiden el porvenir del hombre y de su civilización. Incluso uno de nuestros antiquísimos poetas sumerios ha juzgado oportuno, en el curso de un mito, dejarnos un catálogo de todos los me que se refieren a esta última. Se trata, en suma, del primer análisis conocido de los elementos de la civilización. Nuestro autor enumera cerca de cien, pero, habida cuenta del estado actual del texto, sólo hay unos sesenta que nos sean inteligibles; algunos, por otra parte, representados por palabras mutiladas y sin contexto explicativo, no nos dan más que una vaga idea de su sentido real y total, pero, de todos modos, todavía quedan bastantes para que nos demos cuenta de lo que los sumerios entendían por «la civilización y sus elementos». Estos últimos están constituidos, ante todo, por las instituciones, ciertas funciones de la jerarquía sacerdotal, los instrumentos del culto, los comportamientos del espíritu y del corazón y diferentes doctrinas y creencias.

He aquí la lista, al menos en sus partes más inteligibles, y según el orden escogido por el autor sumerio:

1, La Soberanía; 2, La Divinidad; 3, La Corona sublime y permanente; 4, El Trono real; 5, El Cetro sublime; 6, Las Insignias reales; 7, El sublime Santuario; 8, El Pastorado; 9, La Realeza; 10, La duradera «Señoría»; 11, La Dama divina38; 12, El Ishib[38]; 13, El Lumah38; 14, El Gutug38; 15, La Verdad; 16, La Bajada a los Infiernos; 17, La Subida de los Infiernos; 18, El Kurgarru[39]; 19, El Girdabara39; 20, El Sagursag39; 21, El Estandarte de las batallas; 22, El Diluvio; 23, Las Armas (?); 24, Las Relaciones sexuales; 25, La Prostitución; 26, La Ley (?); 27, La Calumnia (?); 28, El Arte; 29, La Sala del culto; 30, El «Hieródulo del Cielo»; 31, El Gusilim[40]; 32, La Música; 33, La Función de Anciano; 34, La Calidad de Héroe; 35, El Poder; 36, La Hostilidad; 37, La Rectitud; 38, La Destrucción de las Ciudades; 39, La Lamentación; 40, Las Alegrías del corazón; 41, La Mentira; 42, El País rebelde; 43, La Bondad; 44, La Justicia; 45, El Arte de trabajar la madera; 46, El Arte de trabajar los metales; 47, La Función de escriba; 48, La Profesión de herrero; 49, La Profesión de curtidor; 50, La Profesión de albañil; 51, La Profesión de cestero; 52, La Sabiduría; 53, La Atención; 54, La Purificación sagrada; 55, El Respeto; 56, El Terror sagrado; 57, El Desacuerdo; 58, La Paz; 59, La Fatiga; 60, La Victoria; 61, El Consejo; 62, El corazón turbado; 63, El Juicio; 64, La Sentencia del juez; 65, El Lilis41; 66, El Ub41; 67, El Mesi41; 68, El Ala41.

Este «balance de la civilización», desgraciadamente fragmentario, nos ha sido transmitido en un mito referente a la diosa Inanna. En el transcurso de la narración, la enumeración de los me se repetía cuatro veces, lo que ha permitido, a pesar de las numerosas lagunas debidas al mal estado de las tabletas, que pudieran reconstruirse cerca de las tres cuartas partes del texto.

Un fragmento de este mito, que se encontraba en el Museo de la Universidad de Pensilvania, fue publicado ya en 1911 por David W. Myhrman. Tres años más tarde, Arno Poebel publicó el texto de otra pieza perteneciente al mismo museo, la cual llevaba inscrita una gran parte de la obra; era una tableta de gran tamaño, muy bien conservada, pero le faltaba el ángulo superior izquierdo, fragmento que yo tuve la suerte de descubrir en 1937 en el Museo de Antigüedades Orientales de Estambul. A despecho de haber sido publicado el mito casi por entero en 1914, nadie se había atrevido todavía a emprender su traducción, por lo incoherente e incomprensible que parecía su contenido.

El pequeño fragmento que yo descubrí y copié en Estambul me ha proporcionado el hilo conductor y me ha permitido analizar por primera vez, en mi Sumerian Mythology, ese cuento encantador de unos dioses «humanos, demasiado humanos», que he aquí resumido:

Inanna, la reina del cielo, diosa tutelar de Uruk, quisiera aumentar el bienestar y la prosperidad de su ciudad y hacer de ella el centro de la civilización sumeria, realzando de este modo su nombre y su prestigió. Decide, por lo tanto, dirigirse a Eridu, el antiguo núcleo de la civilización sumeria, donde Enki, señor de la sabiduría, «el cual conoce el corazón mismo de los dioses», vive en el seno del Abzu, el Abismo de las Aguas. Él es quien retiene todas las leyes divinas (los me), esenciales a la civilización; si la ambiciosa diosa pudiese quitárselas, al precio que fuese, para llevárselas a Uruk, la gloria de esta ciudad por un lado, y su propio poder por el otro, serían sin par. Al acercarse al Abzu Inanna, Enki, visiblemente emocionado a causa de sus encantos, llama a su mensajero Isimud y le dice:

Ven, Isimud, mensajero mío; presta oído a mis órdenes.

Voy a decirte una palabra; escúchala:

«La joven, sola, ha dirigido sus pasos hacia el Abzu;

Inanna, sola, ha dirigido sus pasos hacia el Abzu.

Haz entrar a la joven en el Abzu de Eridu,

Haz entrar a Inanna en el Abzu de Eridu.

Haz que coma una galleta de cebada con mantequilla;

Escancia para ella el agua fresca que refresca el corazón;

Haz que beba cerveza en la “Cara de león[41].

En la Mesa sagrada, en la Mesa del Cielo,

Dirige a Inanna palabras de bienvenida».

Isimud ejecuta al pie de la letra lo que le ha ordenado su señor. Inanna, pues, se sienta junto a Enki, para festejarle, y, en el calor de la comida, Enki, alegrado por la bebida, exclama:

«Por mi Poderío, por mi Poderío,

A la santa Inanna, mi hija,

quiero regalarle las leyes divinas».

Entonces, Enki ofrece a Inanna, una tras otra, el centenar, más o menos, de «leyes divinas» (me), que forman los mismos cimientos de la civilización. A Inanna le falta tiempo para aceptar los dones que Enki en su borrachera le ofrece, y, por lo tanto, los toma, los carga en su Barca celeste y se pone en marcha hacia Uruk con su precioso cargamento. Pero, una vez disipados los efectos del banquete, Enki se da cuenta de que los me no se hallan en su sitio habitual. Interroga a Isimud y éste le informa que ha sido él mismo, Enki en persona, quien se los ha regalado a su hija Inanna. Enki lamenta acerbamente su munificencia y decide impedir a toda costa que la Barca del Cielo atraque en Uruk. En consecuencia, envía a Isimud, al mismo tiempo que a un grupo de monstruos marinos, con la misión de perseguir a Inanna. A la primera de las siete paradas que comporta el trayecto entre el Abzu de Eridu y Uruk, los monstruos marinos deberán quitarle a Inanna la Barca celeste, pero a Inanna le permitirán proseguir su viaje a pie.

El Príncipe llamó a Isimud, su mensajero,

Enki dio sus órdenes al Buen Nombre del Cielo:

«¡Oh, Isimud, mensajero mío, mi Buen Nombre del Cielo!

—¡Oh, rey mío, héteme aquí! ¡Loado seas para siempre!

—La Barca celeste, ¿adónde ha llegado ya?

—¡Ha llegado al muelle Idal!

—Ve allí, pues, y que los monstruos marinos se la arrebaten a Inanna».

Isimud ejecuta las órdenes, alcanza la Barca y dice a Inanna:

«¡Oh, Reina mía, tu padre me ha enviado a ti,

Oh, Inanna, tu padre me ha enviado a ti,

Tu padre, sublime en sus discursos,

Enki, sublime en su elocuencia,

Cuyas augustas palabras no deben ser desdeñadas!».

La santa Inanna le contesta:

«Mi padre, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha ordenado?

Sus augustas palabras, que no deben ser desdeñadas,

¿cuáles son, por favor?».

—Mi rey me ha hablado,

Enki me ha dicho:

«Deja que Inanna llegue a Uruk,

Pero tú vuelve con la Barca celeste a Eridu».

La santa Inanna dijo a Isimud, el mensajero:

«¿Por qué mi padre, dime, por favor,

ha cambiado lo que me había dicho?

¿Por qué ha quebrantado la palabra que me había dado?

¿Por qué ha profanado

las augustas palabras que me había dirigido?

¡Mi padre me ha dicho palabras mendaces,

Es con mendacidad que ha jurado

por su Poder y por el Abzu!».

Apenas ella hubo pronunciado estas palabras,

Que los monstruos del mar se apoderaron de la Barca celeste.

Inanna dijo entonces a su mensajero Ninshubur:

«¡Ven, fiel mensajero de Inanna,

Mi mensajero de palabras favorables,

Mi portador de palabras sinceras,

Tú, cuya mano no tiembla jamás,

cuyo pie no tiembla jamás,

Salva la Barca celeste y las leyes divinas dadas a Inanna!».

Ninshubur interviene entonces y se salva el esquife. Pero Enki se obstina. Para apoderarse de la Barca celeste, decide enviar a Isimud y a los monstruos marinos a cada una de las siete paradas. Pero cada vez Ninshubur acude en auxilio de Inanna. Finalmente, Inanna llega sana y salva a Uruk y, entre el júbilo y el regocijo generales, desembarca una a una las «leyes divinas»…