El descubrimiento de Sumer marca, como si dijéramos, el tercer tiempo de la exploración sistemática del subsuelo y del pasado próximo-oriental, que se está realizando desde hace un siglo. La excavación se hace en profundidad, remonta el curso de los tiempos y descubre sus vestigios petrificados en capas paralelas como las inmensas páginas del Libro de la Tierra; la excavación parte de las reliquias de ayer y, poco a poco, desciende en la noche de una antigüedad cada vez más remota y más olvidada.

Cuando la paciencia y el genio de media docena de investigadores hubieron logrado, al cabo de más de cincuenta años de denodados esfuerzos, penetrar en el misterio de los documentos de arcilla que se habían encontrado desde hacía mucho tiempo en el territorio de actual Irak, cubiertos de extraños signos «cuneiformes»; cuando, hacia la mitad del siglo XIX, se consiguió deletrear y leer la lengua que en ellos se ocultaba, la pasión por las «Antigüedades orientales» surgió de golpe, como una llamarada. E igualmente que había sucedido en Egipto, después de que Champollion hubo descifrado análogamente los jeroglíficos, también empezaron a multiplicarse las excavaciones en esa antiquísima Mesopotamia que prometía proyectar tanta luz sobre unos siglos y unos mundos desvanecidos después de tanto tiempo.

Después de haber barrido los vestigios árabes, griegos y persas, se llegó a la mitad del primer milenio antes de nuestra era, alcanzándose la capa de donde procedían la mayor parte de los documentos cuneiformes, y entonces se descubrieron los palacios, las estatuas, los tesoros y las armas de los grandes reyes asirios, de quienes conocíamos ya por la Biblia sus conquistas y sus pavorosas hazañas. Se denominó, por lo tanto, asiriología a la ciencia que entonces se estaba constituyendo alrededor de los textos cuneiformes y de la arqueología mesopotámica.

Pero, mientras los filólogos, los descifradores y los historiadores, deslumbrados por la cantidad y la elocuencia de los documentos y de los vestigios sacados de las entrañas de la tierra, se tomaban su tiempo para poder «digerirlos», para poder hacer su inventario y su síntesis, los arqueólogos continuaban cavando el suelo…

Por debajo de la «capa asiria» se descubrieron otras; y la gente empezó a darse cuenta de que la preponderancia de los asirios, ese pueblo rudo y belicoso procedente del norte, había ido precedida de un milenio de alta cultura originaria del sur de Mesopotamia y centrada en un pueblo más fino y más castizo, los babilonios, cuyo Código de Leyes de Hammurabi (descubierto en 1902) probaba y simbolizaba a la vez la perfección cultural y el equilibrio de dicho pueblo. Se observó entonces que la lengua de este código babilónico y de sus documentos contemporáneos, fundamentalmente idéntica a la de los anales y de las tablillas asirias, comportaba, no obstante, tantas diferencias de detalle, que obligaban a hacer del asirio y del babilonio dos dialectos de un mismo idioma que más tarde se denominó accadio.

El accadio, pariente del árabe, del arameo y del hebreo, es una lengua semítica: los que la hablaban y la escribían, los promotores de los grandes imperios de Babilonia, a principios del segundo milenio a. de J. C., y de Nínive, a principios del primero, eran, por consiguiente, semitas. Así razonaban, con motivo, hace cincuenta años, los historiadores que estaban al corriente de los recientes descubrimientos arqueológicos de la época.

Pero persistían algunos enigmas y, por otra parte, durante todo este tiempo, los excavadores continuaban con su progresión de zarandajas siempre hacia tiempos cada vez más antiguos…

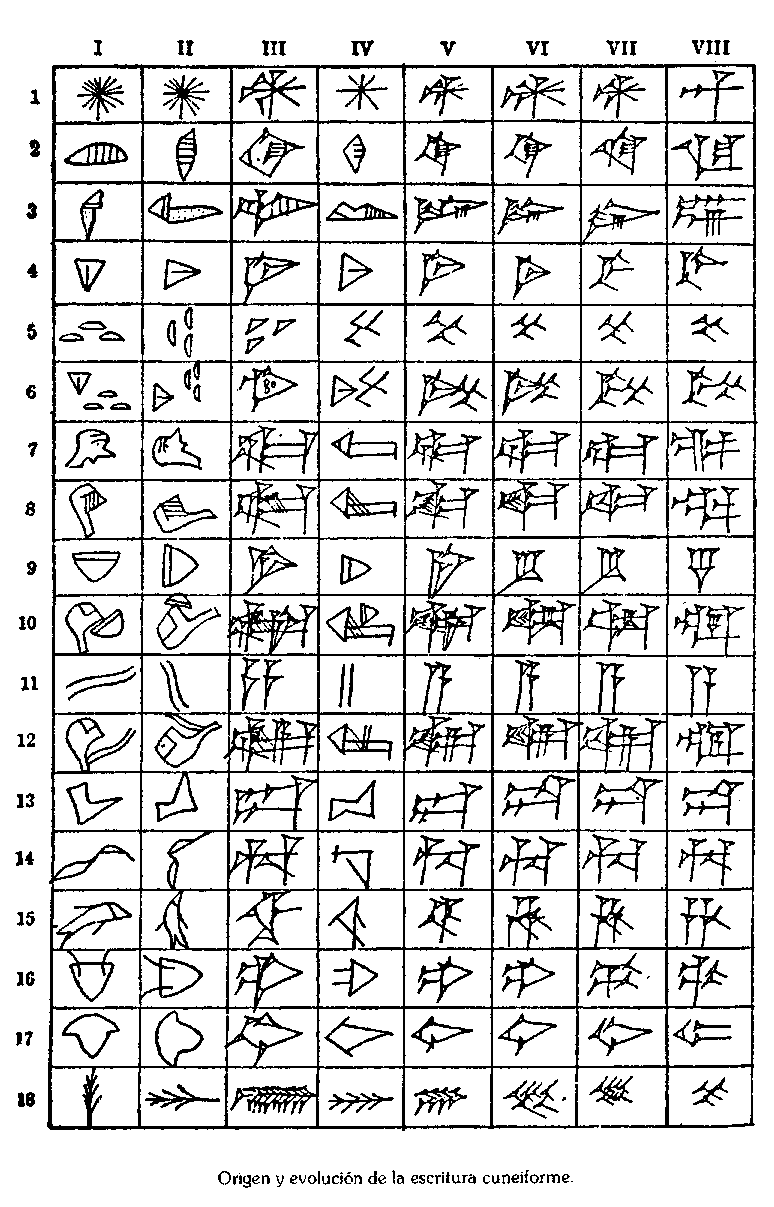

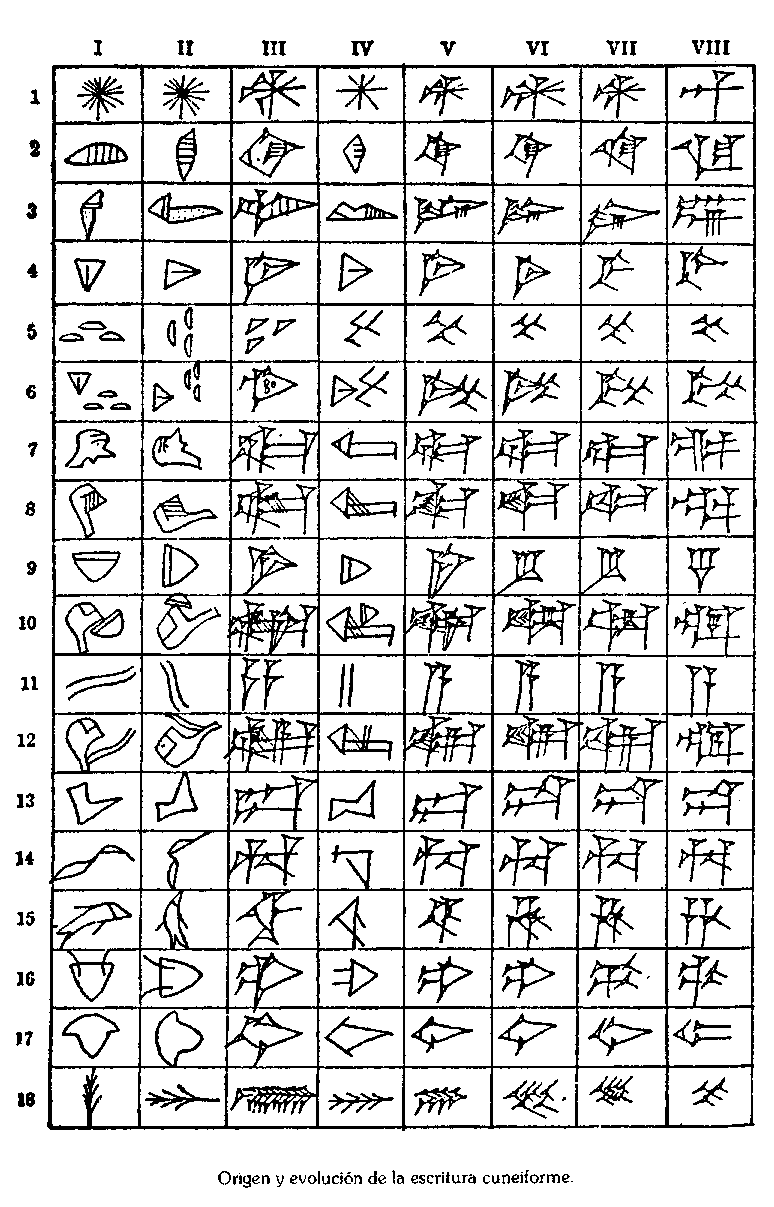

El más impenetrable de estos enigmas estaba constituido por la misma escritura cuneiforme. Ya se sabe que la escritura cuneiforme, a diferencia de nuestros sencillísimos alfabetos, se compone de un gran número de signos (unos 300 en la época avanzada), constituidos por trazos en forma de «cuña» y en forma de «clavo», más o menos diversamente embrollados, los cuales representan la estilización sobre arcilla (ya que entonces se escribía sobre la arcilla cruda tal como actualmente nosotros escribimos sobre le papel) de dibujos lineales primitivos representando objetos concretos. La evolución material de estos dibujos y de estos signos puede verse en la figura de la página 244, construida por N. S. Kramer: en las dos primeras columnas, que registran los croquis más arcaicos, se reconocen ya a primera vista algunos de estos objetos, como la estrella (núm. 1), el sexo femenino (núm. 4) las montañas (núm. 5), la cabeza humana (núm. 7) el pie (núm. 13), el pájaro (núm. 14), el pez (núm. 15), la cabeza de bóvido, con (núm. 16) o sin cuernos (núm. 17), y la espiga (núm. 18).

Lo que semejante escritura tiene de complicado para nosotros es que cada uno de estos signos, igual que en los jeroglíficos modernos, puede ser leído en el texto de dos maneras distintas: o como la marca de un sonido (que siempre es una sílaba, ba, ab, bab, etc.; y nunca un sonido elemental e irreductible como los que indican cada una de nuestras letras alfabéticas: b, d, etc), o como el nombre del objeto que originariamente representaba dicho signo. La escritura cuneiforme es, pues, en conjunto y en cada uno de sus elementos, tanto pictográfica como ideográfica o fonética. Así, por ejemplo, el dibujo de la espiga (núm. 18) y el dibujo del pájaro (núm. 14), cuando se encuentran en un texto cuneiforme pueden leerse, según el contexto, o bien como los nombres de «grano» y de «volátil» (ideografía), o bien como sílabas: la primera, she; la segunda, hu (fonetismo).

Ni que decir tiene que el significado pictográfico fue el primero y dio origen al otro, al valor fonético. Dicho en otras palabras, los signos cuneiformes han sido al principio, pura y simplemente, reproducciones de objetos: se «escribía» entonces, según se nos decía en nuestra juventud, al modo de los indios del Far-West, dibujando aquello de que se quería hablar. Más tarde, cuando se dieron cuenta que con semejante procedimiento, primitivo y rudimentario, no se podía expresar más que un número restringidísimo de todo lo que puede expresar el lenguaje articulado, a saber: los únicos objetos concretos lo bastante característicos y distintivos y el registro minúsculo de aquello que permitían simbolizar, pero no las abstracciones ni las acciones, se les ocurrió la idea de disociar, hasta cierto punto, en el signo, su referencia al objeto que reproducía y su pronunciación, su valor fonético. El dibujo del pájaro ya no significaría exclusivamente el objeto-volátil, sino los sonidos que expresaban, en el lenguaje hablado, el nombre de este objeto-volátil: la sílaba hu; igualmente, el signo de la espiga significaría también la sílaba she, con cuyo vocablo se designaba indistintamente a la cebada y el grano. Ahí está, pues, el rasgo genial de los inventores de esta escritura, ya que de esta forma se les hizo posible de un modo automático escribir todo lo que expresaba el lenguaje hablado; la palabra abstracta «visión», por ejemplo, que en accadio es «shehu» y de la que no se adivina qué clase de dibujo o de ideograma podía representarla, pudo representarse efectivamente por el signo de la espiga seguido del pájaro: she + hu, sin que ni uno ni otro de estos caracteres se refiriesen entonces ni a un grano ni a un volátil; pero en otra parte podían conservar estas referencias y traducirse directamente como cereal y ave. La dificultad del desciframiento de los caracteres cuneiformes viene principalmente de esta perpetua mezcolanza de ideografía y de fonetismo; no se puede triunfar de semejante embrollo más que con un profundo conocimiento de la lengua.

Semejante evolución de la escritura presupone, en todo caso, que la lectura silábica y fonética de los signos es idéntica al nombre de los que ellos representaban en la lengua de los inventores de dicha escritura. Y es precisamente porque en esta lengua el pájaro se llamaba hu y el grano she, por lo que el signo del primero se ha podido leer silábicamente hu y el del segundo she.

Y he aquí justamente lo que producía tantos quebraderos de cabeza a los asiriólogos de hace más de cincuenta años; el nombre accadio y semítico de los objetos indicados por los signos cuneiformes no responden jamás al valor fonético de esos signos: «pájaro», cuyo signo se pronuncia hu, se llama, en accadio, issur; «cabeza», cuyo signo se pronuncia sag, se llama reûsh; «mujer», cuyo signo se pronuncia mi, se llama sinnishat; «montaña», cuyo signo se lee kur, se llama shadû, y así por el estilo. Considerándolo bien, se dedujo, pues, que el pueblo inventor de la escritura cuneiforme y, por consiguiente, el que empleaba la lengua en la que «pájaro» se llamaba hu, «cabeza» sag, «mujer» mi, «montaña» kur, etc., no podía ser un pueblo semítico. Había que suponer, por consiguiente, la existencia anterior a la de los semitas accadios de otra población y de otra civilización radicalmente diferentes y más antiguas.

Pero los arqueólogos, continuando infatigables con sus pozos y sus excavaciones y nivelaciones, iban sacando a la luz del día no solamente estatuas, estelas, objetos domésticos y edificios de un estilo absolutamente insólito y original, sino también nuevas inscripciones cuneiformes que, contrariamente a los textos ya conocidos de Babilonia y de Asiria, parecían redactados únicamente en ideogramas y dibujos empleados únicamente por su valor objetivo, sin que representaran ninguna posibilidad de lectura fonética directa ni en accadio ni en semítico. ¿Serían juegos de escribas? ¿O es que aquél era el idioma propio de los inventores de la escritura cuneiforme, de la que entonces se empezaban a desenterrar los primeros ejemplares, muy arcaicos por cierto, y extrañamente próximos, por su carácter, a la pictografía primitiva? Entre los orientalistas, gente, por lo común, de buen talante, y sin hiel, se cruzaron acaloradas discusiones a este respecto y se dividieron en dos facciones ferozmente enemigas.

Pero cuando, en 1905, el gran asiriólogo francés Fr. Thureau-Dangin (fallecido en 1944), en su famosa obra Les inscriptions de Sumer et d’Accad, publicó, de un gran número de estos textos escritos en pura ideografía no accadia, una traducción coherente y rigurosa, todas las dudas se desvanecieron: aquello era, indiscutiblemente, una lengua nueva, original, homogénea y orgánica, totalmente distinta no ya del accadio y del semítico, sino de todo lo que hasta entonces se conocía del Oriente Medio antiguo y de otras partes incluso.

Todo conducía a identificar a este pueblo del sur de la Mesopotamia, del que los arqueólogos iban descubriendo las estatuas, las ciudades y los templos, debajo de los vestigios babilónicos de principios del segundo milenio, con el pueblo que parecía haber inventado la escritura cuneiforme. Como los textos antiguos daban a la parte de la Mesopotamia vecina del Golfo Pérsico el nombre de país de Sumer, se acordó denominar sumerios a estos predecesores de los semitas de Babilonia, así como sumeria se llamó su lengua y sumerólogos los asiriólogos que, desde entonces, se especializaron en el estudio de este nuevo acervo cultural. Al correr del tiempo, la sumerología ha hecho, entre sus manos, unos progresos inimaginables, como ya habrá podido comprobarse después de la lectura de la presente obra.

El primero de ellos, y no el menor por cierto, ha sido la reconstrucción, pieza a pieza, como si dijéramos, de esta lengua sumeria, olvidada y perdida desde hacía millares de años; seguramente una de las lenguas más extrañas del mundo, y que, a despecho de infinitos esfuerzos, nadie ha conseguido todavía clasificar con certeza en ninguna de las familias lingüísticas conocidas, pasadas o presentes.

Es una lengua de vocabulario extraño, en gran parte monosilábica, como el chino y gran parte del inglés moderno: si «dios» se llama dingir, y «palabra» inim, nos encontramos también con an por «cielo», ki por «tierra», lu por «hombre», dug por «bueno», gal por «grande», du por «construir», tar por «cortar», etc. Como compensación, se encuentra un número sorprendente e inaudito de homónimos o, como dicen los especialistas de la escritura cuneiforme, de «homófonos», es decir, de sentidos diferentes correspondientes a un mismo conjunto de sonidos. Por ejemplo, a la voz silábica du, responden los significados «ir», «construir», «profundidad», «colina», «convenir», «libertar», «enemigo» y todavía algunos más, que no tienen entre sí nada en común, exceptuando la composición fonética del vocablo que los expresa. Sin embargo, es difícil equivocarse en cuanto al significado, porque a cada uno de estos sentidos corresponde un signo cuneiforme diferente, que tampoco tiene ninguna relación con los otros: así, el signo del «pie» por «ir»; el de la «estaca» por «construir»; el del «pecho abierto (?)» por «libertar», etc. Pero, a pesar de sus diversidades de escritura y de significado, todos ellos se pronunciaban du; es muy posible que semejante sonido se diferenciara, según el significado, por medio de variaciones de acento o de modulación, como ocurre en ciertos idiomas extremo-orientales, pero esta clase de matices escapan a la notación escrita y nos serán irreconocibles para siempre jamás. Entre esta abundancia de «homófonos» los mismos asiriólogos no reconocen el significado al «transcribir» en nuestra escritura los signos cuneiformes, más que añadiendo convencionalmente a un conjunto silábico dado diversos acentos o índices numéricos que indican los diversos signos y sentidos ocultos bajo un mismo sonido: du, sólo, responde al signo que indica «ir»; dù, al que quiere decir «construir»; du5, a «profundidad»; du8; a «libertar»; du17, a «enemigo»; y así sucesivamente.

La lengua sumeria resulta todavía más extraña en su gramática, también reconstruida en gran parte, aunque bajo ciertos aspectos sigue siendo un misterio. Lo que más sorprende, al empezar a estudiarla, aunque se esté familiarizado con diversos idiomas o familias lingüísticas, es que uno la siente lejana y curiosamente extraña a todas las demás. La mayoría de las categorías lingüísticas indispensables para nuestro modo de ver y de expresar las cosas no aparecen en la lengua sumeria por ninguna parte. Exceptuando algunos pronombres y algunas partículas, el sumerio no distingue las «partes de la oración», fundamento de nuestra «morfología»; la misma palabra, invariable en sí, tanto puede representar el papel de sustantivo, como el de adjetivo, de verbo, de adverbio, hasta de partícula relativa entre palabras o entre frases; el género masculino no se distingue directamente del femenino, y el plural está marcado, a menudo, como el singular. Así, por ejemplo, dug puede querer decir «el bien», «la bondad», «bueno», «buenos», «buena», «buenas», «actuar bien», «buenamente», etc.; todo depende del contexto. En el verbo no existen «modos» para subrayar las modalidades internas de la acción descrita; el «tiempo» en el que transcurre la acción raras veces está indicado, o, si lo está, es de una manera muy rudimentaria; los mismos protagonistas de la acción, las «personas», faltan a menudo, y otras veces están tan someramente insinuadas o hasta podríamos decir «sugeridas», que se hace difícil distinguir el «yo» del «tú» y del «él»… En fin, cada vocablo, aunque invariable en sí, puede desaparecer, como si dijéramos, perder su autonomía y fundirse dentro de un conjunto, una cadena o un «complejo» gramatical que comprenda todos los calificativos de un mismo término y encontrarse, a pesar de su longitud casi interminable a veces, tratado como una sola palabra. He aquí, por ejemplo, una de esas palabras en cadena y aun no de las más largas; es el principio de una inscripción en la que un monarca dedica solemnemente una ofrenda a su señora y diosa Nin-insinna: a este último nombre propio, colocado en cabeza como el principal que es, van añadidos algunos calificativos gramaticalmente fusionados con él, y solamente al final de este «complejo» aparece la posposición (a nuestras preposiciones, el sumerio, igual que el húngaro, sustituye las posposiciones) «a», marcada por una simple r: Nin - insinna + nin - gal + ama - kalam – ma + zi - gal + kalam - dim - dim - me + dumu - sag - an - azag - ga + min - a - ni - ir: «A - Nin - isinna + gran - dama + madre - de - la - patria + dadora - de - vida + fundadora - de - la - patria + hija - mayor - del -Cielo - resplandeciente + su - Dama…».

En cambio, muchos de los aspectos y de las virtualidades de las cosas a los que no prestamos atención, es decir, que no juzgamos preciso tener que subrayar o expresar, y que nuestras lenguas, desprovistas de nociones y de instrumentos apropiados, son completamente incapaces de traducir, ocupan un lugar importante y desconcertante en la gramática sumeria. El sumerio, que, a menudo, no distingue el plural, como ya hemos visto, se pone a veces a subrayar con una sutileza sorprendente: entonces vemos que tiene un sufijo reservado para el plural de los altos personajes, dioses y príncipes; otro reservado para las simples personas; otro aún reservado para los animales y las cosas. El sumerio siente la necesidad de reagrupar alrededor de la palabra que expresa el verbo la mayor parte de las partículas que en la frase indican la relación que tienen las palabras entre sí o entre cada una de ellas y el verbo; así vemos, para escoger un ejemplo sencillo, que en la inscripción de una estatua colocada dentro del templo Eanna, se dirige a «aquel que del Eanna hará salir» dicha estatua: lu + E -anna - ta + ib - ta - ab - e - e - a, en cuya inscripción la palabra-verbo e (doblado en e - e, como a menudo ocurre en sumerio, con objeto de insistir, sin que nosotros sepamos por qué, en la acción expresada), precedida de un ab que indica el «causativo» (se trata de «hacer salir» la estatua), va además precedida a su vez de un ta, que para nosotros es perfectamente inútil, ya que no hace más que repetir, junto al verbo, la «posposición» idéntica, ta, añadida ya al nombre del templo, para significar «fuera del Eanna»; pero si este último se traduce perfectamente en nuestras lenguas modernas, ¿cómo podríamos traducir el otro ta, pegado al verbo y que, en la mentalidad sumeria, debía añadir, con toda seguridad, alguna noción particular, «dimensional» tal vez, a la idea de la acción expresada por el verbo?

Así, pues, bastantes elementos lingüísticos del sumerio quedan verdaderamente por fuera de nuestras lenguas y de sus posibilidades. Si a ello añadimos que hay otros elementos, pocos, en realidad, es cierto, que todavía escapan a nuestro análisis, no podremos sino admirar sin reservas la erudición, la paciencia y la sutileza que han desplegado los sumerólogos para resolver los problemas planteados por la traducción de un gran número de textos, a menudo de muy difícil interpretación, como los traducidos por S. N. Kramer en la presente obra, y nadie se extrañará de ver que, como los demás sumerólogos, Kramer insiste a menudo, con prudencia y modestia ejemplares, en el carácter todavía incierto y provisional de muchas traducciones que, con nuevos estudios, investigaciones y hallazgos podrían quedar modificadas o iluminadas desde un ángulo distinto.

J. B.