Ted estaba afeitándose cuando sonó el timbre de la puerta. Se llevó tal sobresalto que se cortó. Su piso estaba en la planta treinta y dos, y Jack, el portero, solía avisarlo con antelación de la llegada de cualquier visitante, así que debía de ser alguien del edificio…, solo que Ted no conocía a nadie en el edificio, más allá del habitual intercambio de sonrisas en el ascensor.

—¡Ya va! —gritó. Cogió una toalla, malhumorado, y se limpió la espuma de la cara antes de ponerse un trocito de papel en el corte—. Mierda —dijo en voz alta ante el espejo. Aquella tarde tenía que ir al juzgado. Si era otro testigo de Jehová como el que se le había colado a Jack el mes anterior, iba a caerle una buena.

El timbre volvió a sonar.

—¡Que ya voy, coño! —Se limpió otra vez la sangre del cuello, tiró el papel, bajó los peldaños del salón y lo atravesó en dirección a la puerta. Echó un vistazo por la mirilla antes de abrir—. Mierda —masculló. Antes de que tuviera tiempo de llamar de nuevo, descorrió el pestillo y abrió la puerta—. Hola, Melody.

—Hola, Ted —respondió con un esbozo de sonrisa. Llevaba en la mano una maleta vieja de tela deshilachada a cuadros rojos y negros con un trozo de cuerda en lugar de asa. Hacía tres años que la había visto por última vez, y ya entonces tenía muy mal aspecto, pero el actual era mucho peor. La ropa que llevaba, pantalones cortos y una camiseta teñida a mano, estaba sucia y arrugada, y resaltaba lo flaca que se había quedado. Se le contaban las costillas; las piernas eran dos palillos. Las greñas de pelo rubio llevaban tiempo sin ver el champú, y tenía el rostro enrojecido e hinchado como si hubiera estado llorando. Nada nuevo: si no era por una cosa, era por otra, pero Melody se pasaba la vida llorando—. ¿No me invitas a entrar?

Ted puso cara de fastidio. No quería invitarla: sabía por experiencia lo difícil que sería luego hacerla salir. Pero tampoco podía dejarla allí, en la puerta, con la maleta en la mano. Al fin y al cabo, pensó con amargura, era una vieja amiga.

—Claro, cómo no. Pasa. —Le hizo un gesto para que pasara, le cogió la bolsa, la dejó junto a la puerta y la acompañó a la cocina, donde puso agua a hervir—. Tienes cara de necesitar un café —comentó, tratando de parecer amable.

—¿No te acuerdas, Ted? —Melody sonrió de nuevo—. No bebo café; es malo para la salud. Te lo dije un montón de veces. ¿No te acuerdas? —Se levantó y empezó a registrar los armarios de la cocina—. ¿No tienes chocolate? Me gusta el chocolate caliente.

—No bebo chocolate. Solo café. Mucho café.

—Pues no deberías; es malo para la salud.

—Claro. ¿Quieres zumo?

—Zumo, vale.

Le sirvió un vaso de zumo de naranja, se lo puso en la mesa y echó un par de cucharadas de café instantáneo en una taza mientras esperaba a que hirviera el agua.

—Bueno, ¿qué haces en Chicago?

Melody se echó a llorar. Ted se apoyó en la encimera y se quedó mirándola. Era una llorona escandalosa, y resultaba sorprendente la cantidad de lágrimas que derramaba para tratarse de alguien que lloraba tan a menudo. No alzó la vista hasta que se oyó el borboteo del agua. Ted se llenó la taza y añadió una cucharadita de azúcar. Ella tenía la cara más enrojecida e hinchada que nunca, y lo miraba con ojos acusadores.

—Las cosas me han ido muy mal —dijo—. Necesito ayuda, Ted. No tengo donde quedarme y he pensado que podría alojarme aquí una temporada. Las cosas me han ido muy mal.

—No sabes cuánto lo siento, Melody —respondió Ted entre sorbo y sorbo de café, pensativo—. Te puedes quedar unos días si quieres, pero no más. No busco compañera de piso. —Con Melody siempre se sentía un auténtico hijo de puta, pero más valía mostrarse firme desde el principio.

Solo consiguió que se echara a llorar otra vez.

—Siempre decías que era una compañera de piso estupenda —gimoteó—. ¿Recuerdas lo bien que nos lo pasábamos? Eras mi amigo.

Ted dejó la taza en la mesa y echó un vistazo al reloj de la cocina.

—No es buen momento para hablar de los viejos tiempos —replicó—. Estaba afeitándome cuando me has llamado. Tengo que ir al despacho. —Frunció el ceño—. Bébete el zumo y ponte cómoda; voy a vestirme. —Se dio media vuelta y la dejó llorando allí sentada.

En el cuarto de baño, Ted terminó de afeitarse y se curó mejor el corte sin dejar de pensar en Melody. Ya era consciente de que iba a resultar difícil. Le daba pena porque estaba hecha un desastre, deprimida, y no tenía a nadie, pero no estaba dispuesto a permitir que le cargara sus problemas. Ni hablar. Ya los había asumido en demasiadas ocasiones.

Fue al dormitorio y contempló pensativo el armario largo rato antes de elegir el traje gris. Se hizo el nudo de la corbata ante el espejo y se miró el corte con el ceño fruncido. A continuación examinó el maletín para comprobar que tenía a punto todos los papeles del caso Syndio, asintió satisfecho y volvió a la cocina.

Melody estaba preparando tortitas. Lo miró y le dedicó una alegre sonrisa.

—¿Te acuerdas de mis tortitas? Te encantaban, sobre todo las de arándanos. ¿Te acuerdas? Pero, como no tienes arándanos, las he hecho normales. ¿Te parece bien?

—Dios —masculló Ted—. Mierda, Melody, ¿quién te ha dicho que hicieras nada? ¿No me has oído? Me voy al despacho; no tengo tiempo para comer contigo, ya llego tarde. Además, yo no desayuno, estoy intentando bajar de peso.

Se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas.

—Pero… si son mis tortitas especiales, Ted. ¿Ahora qué hago con ellas? ¿Qué hago con ellas?

—Cómetelas —sugirió—. Te sentaría bien coger un par de kilos. Dios, estás horrorosa. Parece que no hayas comido en un mes.

Una mueca retorcida afeó el rostro de Melody.

—Hijo de puta. ¿No eras mi amigo?

—Calma, calma —pidió Ted con un suspiro. Consultó el reloj—. Mira, tengo que marcharme, ya llego quince minutos tarde. Cómete las tortitas y duerme un poco, ¿vale? Volveré a eso de las seis. Si quieres, cenamos juntos y hablamos, ¿qué te parece?

—Me encantaría —asintió, repentinamente contrita—. Me encantaría, de verdad.

—Dile a Jill que venga a mi despacho ahora mismo —espetó Ted a la secretaria nada más llegar—. Y tráenos café, por favor. Necesito café como respirar.

—Ahora mismo.

Jill llegó pocos minutos después del café. Ted y ella eran socios en el mismo bufet de abogados. Ted le indicó una silla y le acercó una taza.

—Siéntate. Oye, la cita de esta noche queda cancelada. Tengo problemas.

—Se te ve en la cara. ¿Qué pasa?

—Esta mañana se me ha plantado en la puerta de casa una vieja amiga.

Jill arqueó una estilizada ceja.

—¿Y qué? Los reencuentros pueden ser divertidos.

—Con Melody, no.

—¿Melody? Bonito nombre. ¿Una antigua novia, Ted? ¿Un caso de amor no correspondido?

—No, no, nada de eso.

—Entonces, ¿qué? Venga, ya sabes que me encantan los detalles escabrosos.

—Melody y yo vivíamos juntos cuando íbamos a la universidad. No, no me interpretes mal, no estábamos solos: éramos cuatro. Había otro tío, Michael Englehart, y una chica más aparte de Melody, Anne Kaye. Compartimos un caserón viejo y destartalado durante dos años. Éramos… amigos.

—¿Amigos? —Jill le dedicó una mirada escéptica.

—Amigos —repitió Ted con el ceño fruncido—. Bueno, qué demonios, me acosté un par de veces con Melody. Y con Anne. Y las dos se follaron a Michael alguna que otra vez. Pero aquello fue… No sé, en plan de amigos, ¿entiendes? No teníamos relaciones sentimentales entre nosotros, solo con gente de fuera. Nos contábamos los problemas, intercambiábamos consejos, llorábamos unos en el hombro de otros… Ya, ya sé que suena raro, pero era 1970. La melena me llegaba hasta el culo. Todo era raro. —Hizo girar los posos de café en la taza, pensativo—. También hubo buenos momentos, momentos especiales. A veces siento que hayan quedado atrás. Los cuatro estábamos muy unidos. Los quería de verdad.

—Ojito, que me estoy poniendo celosa —apuntó Jill—. Mi compañera de piso y yo nos detestábamos cordialmente. —Sonrió—. Bueno, ¿qué pasó?

—Lo de siempre. —Ted se encogió de hombros—. Cada uno se fue por su lado para especializarse en algo distinto. Recuerdo la última noche en aquella vieja casa. Fumamos algo así como una tonelada de hierba y nos pusimos de lo más tonto. Nos juramos amistad eterna. Acordamos que, pasara lo que pasara, siempre estaríamos unidos, y si alguno de nosotros necesitaba ayuda, los otros tres siempre estarían a su lado. Sellamos el pacto con…, bueno, podríamos llamarlo una orgía.

—Qué conmovedor —sonrió Jill—. No te imaginaba así.

—La cosa no duró, claro —siguió Ted—. Lo intentamos, eso sí. Pero todo cambió. Yo fui a la facultad de derecho y acabé aquí, en Chicago. Michael consiguió empleo en una editorial de Nueva York; ahora es editor en Random House, se casó y se divorció, y tiene dos hijos. Antes nos escribíamos mucho; ahora solo nos mandamos felicitaciones por Navidad. Anne es maestra. La última vez que supe de ella estaba en Phoenix, pero ya han pasado cuatro o cinco años. A su marido no le caíamos bien; se lo noté la única vez que nos reunimos todos. Me imagino que Anne le habría contado lo de la orgía.

—¿Y tu invitada?

—Melody —suspiró—. Se convirtió en un problema. En la universidad era una maravilla: animosa, bonita, un espíritu libre… Pero, después, la vida la superó. Trató de dedicarse a la pintura un par de años, pero le faltaba talento y no llegó a ninguna parte. Tuvo un par de relaciones fallidas, se casó con un tío al que había conocido la semana anterior en un bar de solteros… Aquello fue espantoso: se emborrachaba y le daba palizas. Melody aguantó seis meses y al final se divorció, y el tío todavía se pasó un año yendo detrás de ella y maltratándola, hasta que consiguió espantarlo. Después de aquello, se metió hasta el cuello en la droga. Estuvo ingresada una temporada, y cuando salió, más de lo mismo: era incapaz de conservar un empleo o de dejar las drogas. Ninguna relación le duraba más allá de unas semanas. Se ha descuidado tanto que ha quedado hecha un asco. —Sacudió la cabeza.

—Me parece que necesita ayuda. —Jill apretó los labios.

—¡Como si no lo supiera! —replicó furioso, poniéndose colorado—. ¿Qué crees, que no lo hemos intentado? ¡Dios! Cuando quería dedicarse a la pintura, Michael le consiguió un par de encargos de portadas para la editorial en la que trabajaba. No solo se saltó las fechas de entrega, sino que se peleó a gritos con el jefe del departamento gráfico. A Michael casi le costó el empleo. Yo fui a Cleveland para llevarle los trámites de divorcio gratis, y volví dos meses más tarde para conseguir que la policía la protegiera del exmarido. Anne la acogió en su casa cuando no tenía donde caerse muerta y la metió en un programa de rehabilitación. A cambio, Melody trató de ligarse a su novio. Le dijo que quería compartirlo, como en los viejos tiempos. Todos le hemos prestado dinero, y no nos lo ha devuelto. Y hemos escuchado sus problemas. ¡Dios, vaya si hemos escuchado sus problemas! Hace unos años se pasó una temporada llamando todas las semanas, por lo general a cobro revertido, siempre para contar una desgracia nueva. Siempre lloraba al teléfono. Es carne de reality show.

—Ahora entiendo que no estés lo que se dice entusiasmado con su visita —dijo Jill—. ¿Qué vas a hacer?

—Ni idea. No tendría que haberla dejado entrar. Las últimas veces que llamó, le colgué el teléfono, y con eso quedó zanjado el asunto. Me sentí culpable, pero se me pasó. Lo malo es que esta mañana tenía una pinta tan patética que no he sido capaz de echarla. Me imagino que, tarde o temprano, tendré que ponerme firme, y entonces me montará una escena, pero es lo único que funciona. Me acusará de cuanto se le ocurra, me recordará lo buenos amigos que éramos, las cosas que nos prometimos, y amenazará con suicidarse. Una juerga, vamos.

—¿Cómo puedo ayudarte?

—Apoyándome cuando todo termine. Siempre es bueno contar con alguien que te diga que no eres un cabrón de mierda aunque acabes de echar a patadas a la calle a una vieja amiga.

Aquella tarde, en el juzgado, las cosas no pudieron ir peor. No era capaz de sacarse a Melody de la cabeza, y la estrategia que más le preocupaba era cómo librarse de ella de la manera más indolora posible, no la del caso que estaba llevando. No era la primera vez que Melody entraba como un tanque en su mente, pero en esa ocasión no estaba dispuesto a permitir que le sorbiera las energías y lo dejara convertido en una ruina emocional.

De noche, cuando volvió al apartamento con la bolsa de comida china bajo el brazo (ya había decidido que no le apetecía llevarla a un restaurante), se la encontró desnuda, sentada en los cojines, toda risitas mientras esnifaba un polvo blanco. Al oír entrar a Ted lo miró alegremente.

—¡Eh, he pillado coca!

—¡Mierda! —exclamó él. Soltó la comida china y el maletín y cruzó la alfombra, furioso—. ¡No me lo puedo creer! —rugió—. ¡Maldita sea! ¡Que soy abogado! ¿Quieres que me inhabiliten?

Melody tenía la coca en un cuadradito de papel y la estaba esnifando con un dólar enrollado. Ted se lo quitó todo de las manos, y ella se echó a llorar. Fue al baño y lo tiró por el retrete, dólar incluido…, solo que no era un dólar, como advirtió mientras se lo llevaba el agua de la cisterna. Era un billete de veinte, razón de más para enfurecerse. Melody seguía llorando cuando volvió al salón.

—¡Para ya! —le gritó—. No tengo ganas de aguantarte. Y ponte algo. —Lo asaltó otra sospecha—. ¿De dónde has sacado el dinero para eso? ¿Eh? ¿De dónde?

—He vendido unas cuantas cosas —gimoteó tímidamente la chica—. He pensado que no te importaría; era coca de la buena. —Se apartó de él al tiempo que se protegía el rostro con un brazo, como si temiera que la golpease.

Ted no tuvo que preguntar de quién eran las cosas que había vendido. Lo sabia muy bien: por lo que había oído, le había hecho lo mismo a Michael hacía años. Dejó escapar un suspiro.

—Vístete —insistió, cansado—. He traído comida china. —Ya averiguaría más tarde qué había desaparecido para llamar a la compañía de seguros.

—La comida china es mala para la salud —apuntó Melody—. Está llena de glutamato de monosodio; da dolor de cabeza. —Pero se puso de pie, obediente aunque algo insegura, se fue al baño y volvió a los pocos minutos después de ponerse un top y unos pantalones cortados a tijeretazos. Ted supuso que eso era todo. Seguramente, hacía años que había llegado a la conclusión de que la ropa interior era mala para la salud.

Hizo caso omiso del comentario sobre el glutamato de monosodio, sirvió la comida china en platos y los llevó al comedor. Melody comió con docilidad, aunque lo bañaba todo en salsa de soja, y cada pocos minutos se reía sin venir a cuento o bien se ponía muy seria y se concentraba en la comida. Cuando abrió la galleta de la fortuna, una amplia sonrisa le iluminó la cara.

—¡Mira, Ted! —exclamó alegre al tiempo que le daba la tira de papel.

Ted la leyó: «LOS MEJORES AMIGOS SON LOS VIEJOS AMIGOS».

—Mierda —masculló.

La suya ni la abrió, y Melody quiso saber la razón.

—Más vale que la leas, Ted; trae mala suerte no leer qué dice la galleta de la fortuna.

—Pues no pienso leerla. Voy a cambiarme de ropa. —Se levantó—. No hagas nada.

Pero, cuando volvió, se encontró con que había puesto un disco en el estéreo. Al menos no lo había vendido.

—¿Quieres verme bailar? —preguntó Melody—. ¿Te acuerdas de cuando bailaba para Michael y para ti? Era superexcitante; siempre me decías lo bien que bailaba. Habría podido dedicarme a eso.

Ensayó unos pasos en medio del salón, tropezó y estuvo a punto de caerse. Era grotesco.

—Siéntate, Melody. —Ted trató de mostrarse tan firme como pudo—. Tenemos que hablar. —La chica se sentó—. Nada de llantos, ¿entendido? No quiero verte llorar. Si te echas a llorar cada vez que digo algo, se acabó la conversación.

—No voy a llorar —respondió—. Ya estoy mucho mejor que esta mañana. Me siento mejor ahora que estoy contigo.

—No estás conmigo, Melody. No insistas.

—Eres mi amigo, Ted. —Se le llenaron los ojos de lágrimas—. Michael, Anne y tú sois mis amigos, los más especiales.

—¿Qué ha pasado, Melody? —Contuvo un suspiro—. ¿Qué haces aquí?

—Me he quedado sin curro.

—¿El de camarera? —preguntó. La última vez que la había visto, tres años atrás, estaba sirviendo mesas en un bar de Kansas City.

Melody lo miró, confusa.

—¿Camarera? No, eso fue antes, en Kansas, ¿no te acuerdas?

—Me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué empleo es el que has perdido?

—Era un trabajo de mierda —respondió Melody—, en una fábrica. En Iowa. En Des Moines. Des Moines es un lugar de mierda. No fui a trabajar, y me despidieron. Estaba de mono, ¿vale?, necesitaba descansar un par de días. Habría vuelto al trabajo, pero me despidieron. —Estaba otra vez al borde de las lágrimas—. Hace mucho que no tengo un buen empleo. Me licencié en bellas artes, ¿te acuerdas? Michael, Anne y tú siempre colgabais mis dibujos en las paredes. ¿Los conservas todavía, Ted?

—Claro —mintió—. Por ahí deben de andar. —Los había tirado hacía años. Le recordaban demasiado a Melody, y le resultaba doloroso.

—Bueno, el caso es que, cuando me quedé sin curro, Johnny me reprochó que no estuviera llevando dinero a casa. Johnny es el tío con el que vivía. Me dijo que no pensaba mantenerme, que más me valía buscar trabajo, pero no pude, y eso que lo intenté, pero no pude, de verdad. Así que Johnny habló con otro tío que me consiguió trabajo en un salón de masajes, ya sabes, y me llevó, pero era un sitio muy cutre y yo no quería trabajar en un salón de masajes. Me licencié en bellas artes.

—Ya lo sé, Melody —dijo Ted. Por lo visto, le tocaba aportar algo.

—Pues no quise el empleo y Johnny me echó. No tenía adonde ir, así que pensé en ti, en Anne, en Michael… ¿Te acuerdas de la última noche? Dijimos que, si alguno necesitaba ayuda…

—Me acuerdo, me acuerdo. No tan a menudo como tú, pero me acuerdo. Está claro que no vas a dejar que lo olvidemos. En fin. ¿Qué quieres esta vez? —Hablaba con tono frío, neutro.

—Tú eres abogado, Ted.

—Sí.

—Bueno, pues se me había ocurrido… —Se pellizcó la cara, nerviosa, con los dedos largos y flacos—. Se me había ocurrido que podrías conseguirme trabajo. Como secretaria, no sé, en tu despacho. Volveríamos a estar juntos todos los días, como en los viejos tiempos. O a lo mejor… —Iba animándose a ojos vista—. A lo mejor podría hacer como esos que dibujan en la sala de audiencias, a Patty Hearst y gente así, ya sabes, los que salen por la tele. Se me daría bien.

—Son dibujantes que trabajan para cadenas de televisión —explicó Ted con paciencia—. Y en mi despacho no hay vacantes ahora mismo. Lo siento, Melody, no puedo darte trabajo.

Fue sorprendente lo bien que se lo tomó.

—Vale, vale. En fin, ya conseguiré empleo yo sola. Lo único… Lo único que necesito es que me dejes quedarme aquí, ¿vale? ¿Volvemos a ser compañeros de piso?

—Dios. —Ted se recostó en el asiento y cruzó los brazos—. No —respondió, seco.

Melody se apartó la mano de la cara y lo miró implorante.

—Por favor, Ted —susurró—. Por favor.

—No —repitió. La palabra quedó flotando en el aire, gélida, definitiva.

—Eres mi amigo, Ted. Me lo prometiste.

—Puedes quedarte una semana, nada más. Yo también tengo una vida, Melody, tengo mis propios problemas y estoy harto de cargar con los tuyos. Todos nos hemos hartado ya. No traes más que complicaciones. En la universidad eras divertida, pero ya no tienes ninguna gracia. Te he ayudado una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta cuándo vas a seguir exprimiéndome? —Iba enfureciéndose a medida que hablaba—. Las cosas cambian, Melody —siguió sin piedad—. La gente cambia. No puedes atarme para siempre a una promesa estúpida que hice cuando estaba de hierba hasta los ojos. No soy responsable de tu vida. Tienes que endurecerte, coño, toma las riendas. Nadie puede tomarlas por ti, y estoy hasta los cojones de aguantar tus gilipolleces. Ya ni siquiera me alegro de verte, ¿te enteras?

—No me digas esas cosas, Ted —gimoteó—. Somos amigos. Eres especial. Mientras os tenga a Michael, a Anne y a ti, nunca estaré sola.

—Ya estás sola. —Melody lo sacaba de quicio.

—¡No, no! —insistió—. Tengo a mis amigos, mis amigos especiales. Ellos me ayudarán. Eres mi amigo, Ted.

—Era tu amigo.

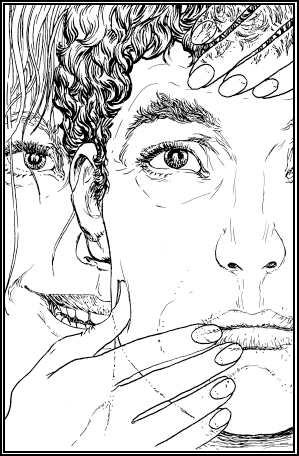

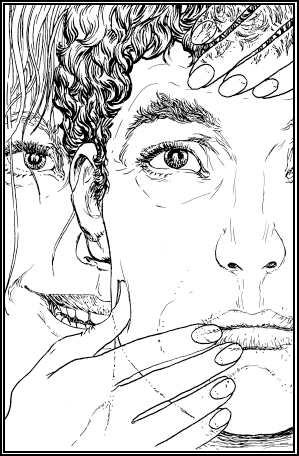

Se quedó mirándolo, con el labio tembloroso, dolida hasta lo indescriptible. Ted pensó que la presa iba a reventar, que Melody estaba a punto de derrumbarse en una de sus llantinas maratonianas. Pero lo que sucedió fue que le cambió la cara. Empezó a ponerse pálida, mostró los dientes y el rostro se le transformó en una máscara de rabia pura. Estaba espantosa cuando se enfadaba.

—Hijo de la gran puta —soltó.

Ted conocía también aquel derrotero. Se levantó del sofá y se dirigió al mueble bar.

—No empieces. —Se sirvió un Chivas Regal con hielo—. Como se te ocurra romper algo, te vas a la calle. ¿Entendido, Melody?

—¡Cerdo! No has sido nunca amigo mío. Nunca he tenido amigos. Me mentisteis, me hicisteis confiar en vosotros y me utilizasteis. Ahora todos estáis en la cima, y yo no soy nadie, así que como si no me conocierais, ¿no? No quieres ayudarme, ¡no has querido nunca!

—Sí que te he ayudado —señaló Ted—. Muchas veces. Si no recuerdo mal, me debes como dos mil dólares.

—Dinero. Es lo único que te interesa, cabrón.

Ted bebió un trago de whisky y la miró con el ceño fruncido.

—Vete a la mierda.

—¡Mucho te iba a importar! —Estaba blanca como una sábana—. El año pasado te mandé un telegrama. Os mandé un telegrama a cada uno. Te necesitaba; habías prometido que acudirías si te necesitaba, que estarías a mi lado, me lo prometiste, hiciste el amor conmigo y dijiste que eras mi amigo. Pero te mandé un telegrama y no acudiste, hijo de puta. ¡Ninguno vinisteis! —Había empezado a gritar.

Ted se había olvidado por completo del telegrama, pero lo recordó de repente. Lo había leído varias veces antes de llamar a Michael, pero no le cogió el teléfono, así que lo leyó una última vez, lo arrugó y lo tiró por el retrete. Recordó haber pensado que en aquella ocasión le tocaba a cualquiera de los otros. Estaba llevando un caso importante, el proceso de la patente de Argrath Corporation, y no podía correr el riesgo de ausentarse. Pero el telegrama rezumaba desesperación, y se había sentido culpable durante semanas hasta que consiguió olvidarse del asunto.

—Estaba muy ocupado —replicó, mitad furioso y mitad a la defensiva—. Tenía muchas cosas que hacer aparte de ir a llevarte de la manita durante otra de tus crisis.

—¡Fue espantoso! —aulló Melody—. ¡Te necesitaba y me dejaste tirada! Estuve a punto de suicidarme.

—Y no lo hiciste.

—Pero casi. ¡Podría haberme suicidado y os habría dado igual!

Amenazar con el suicidio era uno de los trucos favoritos de Melody. Ted había pasado por aquello mil veces y no pensaba soportarlo ni una más.

—Podrías haberte suicidado —dijo con voz tranquila—. Y probablemente no nos habría importado. En eso tienes razón. Te habrías quedado pudriéndote semanas y semanas hasta que te hubieran encontrado, y seguro que no nos habríamos enterado hasta meses más tarde. Entonces, no sé, supongo que me habría quedado triste un par de horas, recordando los viejos tiempos, pero luego me habría emborrachado, o habría llamado a mi novia, o cualquier cosa, y todo habría quedado atrás. Te habría olvidado.

—Te habrías arrepentido.

—No. —Volvió al bar para llenarse el vaso otra vez—. No, no creo que me hubiese arrepentido. Ni lo más mínimo. Ni que me hubiera sentido culpable. Así que ya puedes dejar de amenazar con suicidarte, porque no va a servirte de nada.

La ira se le había ido borrando de la cara, y dejó escapar un gemido.

—Por favor, Ted, no me digas esas cosas. Dime que te habría importado. Dime que me recordarías.

—No. —La miró con el ceño fruncido. Le costaba más cuando se mostraba tan patética, tan pequeña y vulnerable, cuando lloriqueaba en vez de atacarlo. Pero tenía que zanjarlo de una vez por todas o no se libraría nunca de semejante maldición.

—Me iré mañana —siguió con docilidad—. No te molestaré más. Pero dime que me quieres, Ted. Que eres mi amigo. Que acudirás si te necesito.

—No voy a ir a ninguna parte, Melody. Se acabó. Y no quiero que vuelvas por aquí, ni que me llames, ni que me mandes telegramas, sea cual sea el problema. ¿Entendido? Quiero que salgas de mi vida, y en cuanto estés fuera te olvidaré lo antes posible, porque no eres más que un montón de malos recuerdos.

—¡No! —Melody gritó como si la hubiera golpeado—. No, no digas eso, recuérdame, quiero que me recuerdes. Te dejaré en paz, lo prometo, de verdad, no volverás a verme. Pero dime que me recordarás. —Se levantó como impulsada por un resorte—. Me marcharé ahora mismo. Si quieres que me vaya, me iré. Pero antes hagamos el amor, Ted. Por favor. Quiero darte algo para que me recuerdes. —Le dedicó una sonrisita lasciva y empezó a quitarse el top.

Ted sintió nauseas. Dejó el vaso de golpe.

—Estás loca —dijo—. Necesitas ayuda profesional, Melody. Pero yo no puedo dártela, y no pienso seguir aguantándote. Me voy a dar un paseo. Estaré fuera un par de horas; cuando vuelva, no quiero verte aquí.

Ted se dirigió a la puerta y Melody lo siguió con la mirada, con el top en la mano. Tenía los pechos escuálidos, y en el izquierdo lucía un tatuaje que no le había visto nunca. No era ni remotamente deseable.

—Solo quería darte algo para que me recordaras —gimoteó.

Ted cerró la puerta de un portazo.

Volvió pasada la medianoche, borracho y malhumorado, decidido a llamar a la policía si Melody seguía allí y poner fin al asunto. Jack acababa de empezar su turno y estaba detrás de la mesa. Ted se detuvo para echarle una buena bronca por haberla dejado pasar aquella mañana, aunque el portero lo negó con vehemencia.

—No ha entrado nadie, señor Cirelli. No dejo pasar a nadie sin avisarlo, ya lo sabe. Llevo aquí seis años y no he dejado pasar nunca a nadie sin avisar.

Ted le recordó de muy malos modos el incidente de los testigos de Jehová y acabaron a gritos.

Al final, Ted zanjó la discusión tomando el ascensor hasta el piso treinta y dos.

Había un dibujo pegado en la puerta de su casa con cinta adhesiva.

Se quedó mirándolo un momento, furioso, antes de arrancarlo de un manotazo. Era una caricatura de Melody; no de la Melody que había visto aquel día, sino de la que había conocido en la universidad: vivaracha, divertida, hermosa. Cuando compartían casa, Melody siempre ilustraba con autorretratos graciosos las notas que les dejaba. Lo sorprendió que aún le salieran tan bien. Bajo la cara había un mensaje: «TE HE DEJADO UN RECUERDO».

Ted miró el papel con el ceño fruncido sin saber muy bien si conservarlo o no. La misma vacilación lo puso furioso. Hizo una bola con el dibujo y se palpó los bolsillos en busca de las llaves. Pensó que, al menos, Melody se había marchado, tal vez para siempre. Si había dejado una nota era porque se había ido. Con suerte, se había librado de ella por un par de años.

Entró y lanzó la bola a la papelera, al otro lado de la estancia; sonrió al ver que encestaba.

—Dos puntos —se dijo en voz alta con ebria satisfacción. Fue al bar para prepararse un combinado.

Pero algo iba mal.

Se detuvo en seco cuando ya estaba removiendo la bebida y escuchó con atención: se oía correr el agua. Melody se había dejado el grifo del baño abierto.

—Dios —dijo, y se le pasó por la cabeza una idea muy desagradable: tal vez no se había marchado. Tal vez estaba en el baño, duchándose o cualquier cosa, enloquecida, llorando, a saber—. ¡Melody! —gritó. No obtuvo respuesta. El agua seguía corriendo. No podía ser otra cosa—. ¡Melody! ¿Aún estás aquí? —chilló—. ¡Responde, coño, responde!

Silencio.

Dejó el vaso y se dirigió hacia el cuarto de baño. Se quedó parado ante la puerta cerrada. Evidentemente, el grifo estaba abierto.

—¡Melody! —llamó—. ¿Estás ahí? ¿Melody?

Seguía sin responder. Empezó a asustarse.

Agarró el pomo, que giró sin resistencia. El cerrojo no estaba echado.

El vapor formaba una nube densa en el cuarto de baño. No se veía casi nada, pero alcanzó a distinguir que la cortina de la ducha estaba cerrada. El chorro estaba abierto a toda potencia y a temperatura máxima, a juzgar por la vaharada. Ted retrocedió un paso y esperó a que se disipara.

—¿Melody? —susurró. Nada—. Mierda.

Intentó no asustarse más. Melody solo hablaba por hablar; nunca lo haría. Quienes lo decían no lo hacían jamás; lo había leído. Solo quería meterle miedo.

Cruzó el baño en dos rápidas zancadas y corrió la cortina de la ducha.

Allí estaba Melody, con un sudario de vapor y el agua corriéndole por el cuerpo desnudo. No se había tendido en la bañera: estaba sentada de través, al lado de los grifos, y se la veía muy menuda y patética en aquella posición casi fetal. El chorro de la ducha apuntaba directamente a sus manos. Se había cortado las venas con una cuchilla de afeitar de Ted y había intentado mantenerlas bajo el agua, pero no había bastado; los cortes eran paralelos a las muñecas, y como todo el mundo sabe, el corte tiene que ser a lo largo. Así que se había hecho otro en otra parte del cuerpo, de modo que tenía dos bocas que sonreían, que le sonreían. La ducha se había llevado casi toda la sangre; no había manchas, pero la segunda boca, la que tenía bajo la barbilla, seguía roja, y le manaban gotas que resbalaban en un reguero hasta el pecho, hasta la flor tatuada, donde se las llevaba el agua de la ducha. Tenía el pelo empapado pegado a las mejillas y sonreía, parecía feliz. El vapor la rodeaba. Ted calculó que llevaba allí horas. Estaba muy limpia.

Cerró los ojos, pero no sirvió de nada. Aún la veía. Seguiría viéndola siempre.

Volvió a abrirlos. Melody no había dejado de sonreír. Se empapó la manga de la camisa cuando extendió el brazo para cerrar el grifo.

Regresó al salón como aletargado.

«Dios. Dios. Tengo que llamar a alguien, tengo que dar parte, no sé qué hacer».

Optó por llamar a la policía: cogió el teléfono y, con el dedo a punto de marcar, titubeó. La policía no era lo que necesitaba. Marcó el número de Jill.

Cuando terminó de contárselo todo, se hizo el silencio al otro lado de la línea.

—Dios mío —dijo Jill al final—. Es espantoso. ¿Qué quieres que haga?

—Ven aquí. Ahora mismo. —Localizó el vaso que había dejado y bebió un trago apresurado.

—Eh… —titubeó Jill—. Mira, Ted, es que no se me da bien eso de ver cadáveres. ¿Por qué no vienes tú? No quiero… Bueno, no sé, me parece que no volveré a ducharme en tu casa.

—Jill —rogó angustiado—, necesito a alguien a mi lado ahora mismo. —Dejó escapar una risita asustada, insegura.

—Pues ven a mi casa.

—No puedo dejarla aquí así, sin más.

—No la dejes —replicó ella—. Llama a la policía, que se la lleven, y luego vienes.

Ted llamó a la policía.

—¿Le parece gracioso? Pues a nosotros no —espetó el agente. Su compañero lo miraba con el ceño fruncido.

—¿Gracioso?

—En la ducha no hay nada. Tendría que llevarlo a comisaría.

—¿Que no hay nada en la ducha? —repitió Ted, incrédulo.

—Déjalo, Sam —intervino el compañero—. Está como una cuba, ¿no lo ves?

Ted los apartó para entrar en el cuarto de baño.

La bañera estaba vacía. Vacía. Se arrodillo para palpar el fondo. Seco. Completamente seco. Pero aún tenía la manga empapada.

—No —dijo—. No.

Volvió corriendo al salón, ante la mirada divertida de los dos policías. La maleta de Melody ya no estaba junto a la puerta. Los platos estaban limpios, así que no había manera de saber si allí se habían preparado tortitas. Ted vació la papelera en el sofá y se puso a rebuscar en el contenido.

—Váyase a la cama a dormir la mona, oiga —dijo el policía más viejo—. Mañana se encontrará mejor.

—Vamos —lo apremió su compañero.

Se fueron y dejaron a Ted revolviendo entre los papeles arrugados. Ni rastro del dibujo. Ni rastro del dibujo. Ni rastro del dibujo.

Ted lanzó por los aires la papelera vacía, que rebotó en la pared con un sonido metálico.

Cogió un taxi para ir a casa de Jill.

Se incorporó en la cama de repente cuando faltaba poco para el amanecer. El corazón le latía a toda velocidad, y tenía la boca seca de miedo. Jill murmuró algo en sueños.

—Jill —la llamó al tiempo que la sacudía.

—¿Qué? —Lo miró, parpadeando—. ¿Qué hora es, Ted? ¿Qué pasa? —Se incorporó y se cubrió con la manta.

—¿No lo oyes?

—¿El qué?

—El agua. El agua de la ducha. —Dejó escapar una risita.

Aquella mañana se afeitó en la cocina, aunque no hubiera espejo. Se cortó dos veces. Tenía la vejiga a punto de reventar, pero se negó a entrar en el baño por mucho que Jill le repitiese que el agua de la ducha no estaba corriendo. Joder, ¡él la estaba oyendo! Esperaría hasta llegar al despacho; allí, en el aseo, no había ducha.

Jill le dirigió una mirada de extrañeza.

Una vez en el despacho, Ted despejó el escritorio y trató de pensar. Era abogado; tenía una mente analítica. Trató de razonar mientras bebía café, solo café; tazas y tazas.

Ni rastro de la maleta. Jack no había visto a Melody. No había ningún cadáver. No había ningún dibujo. La bañera estaba seca. Los platos, limpios. Había bebido, pero no todo el día, solo después de cenar. No podía culpar a la bebida. Imposible. Ni rastro del dibujo. Solo la había visto él. Ni rastro del dibujo. «TE HE DEJADO UN RECUERDO». Había tirado el telegrama por el retrete. De eso hacía dos años. No había nada en la bañera.

Descolgó el teléfono.

—Billie, ponme con un periódico de Des Moines, en lowa. Cualquiera, no me importa.

Cuando por fin le pasaron la llamada, la encargada del depósito de cadáveres fue reacia a proporcionarle información. Solo se ablandó cuando le dijo que era abogado y necesitaba información para un caso importante.

La necrológica era muy breve. A Melody la identificaban solo como «empleada de un salón de masajes». Se había suicidado en la ducha.

—Gracias —dijo Ted. Colgó y se quedó largo rato mirando por la ventana. Las vistas eran excelentes: desde allí se divisaba el lago y la alta torre de la Standard Oil. ¿Qué debería hacer? Sentía un nudo de terror en la boca del estómago.

Podía tomarse el día libre y volver a casa, pero allí oiría el agua en la ducha, y tarde o temprano tendría que ir al baño.

También podía volver con Jill, si es que ella quería. Después de la noche anterior se había mostrado muy fría, y por la mañana, en el taxi que habían compartido, le había recomendado que fuera al loquero. No lo comprendía; nadie lo entendería…, excepto quizá… Volvió a coger el teléfono y repasó el tarjetero. No encontró el número. Se habían distanciado. Volvió a llamar a Billie.

—Ponme con Random House, en Nueva York —dijo—. Quiero hablar con un editor, el señor Michael Englehart.

Pero, cuando consiguió hablar con la editorial, la voz del otro lado de la línea le pareció extraña y distante.

—¿El señor Cirelli? ¿Era usted amigo de Michael? ¿O uno de sus autores?

Ted tenía la boca seca.

—Un amigo —dijo—. ¿Michael no está? Tengo que hablar con él; es… urgente.

—Pues lo siento, pero ya no trabaja aquí. Tuvo una crisis nerviosa no hace ni una semana.

—¿Está…?

—Sigue con vida. Creo que lo llevaron a un hospital. ¿Quiere que le busque el número?

—No —respondió Ted—. No, muchas gracias. —Colgó.

En el teléfono de información de Phoenix no tenían el número de Anne Kaye. Claro, era el nombre de soltera. Trató de recordar su apellido de casada, y tardó un buen rato. ¿Algo polaco? Al final se acordó.

Pensó que no iba a encontrarla en casa, porque al fin y al cabo era día lectivo, pero descolgaron el teléfono al tercer timbrazo.

—Hola —saludó—. ¿Eres tú, Anne? Soy Ted; te llamo desde Chicago. Oye, tenemos que hablar. Es sobre Melody. Necesito tu ayuda. —Le costaba respirar.

Al otro lado de la línea se oyó una risita.

—Anne no está en casa, Ted —dijo Melody—. Ha ido al colegio, y luego va a ir a ver a su marido. Están separados, ¿sabes? Pero me prometió que volvería sobre las ocho.

—Melody —dijo.

—Aunque, claro, no sé si creérmelo. Los tres sois incapaces de cumplir una promesa. Pero puede que vuelva, Ted. Espero que vuelva.

»Quiero dejarle un recuerdo.