:

:El sábado por la mañana no quedaba ya nada en la casita de los hermanos Halladay. El señor Cartwright había aceptado agradecido sus pobres muebles. Davy hizo repetidos viajes hasta el pabellón e incluso transportó el colchón a la finca después del anochecer. Cuando todo estuvo listo, Davy cerró tras él por última vez la puerta de su casa y los dos muchachos se pusieron en camino. Davy llevaba a la espalda un hatillo que contenía sus ropas y dos mantas; de una correa cruzada al hombro colgaban la tetera, picheles y varias cacerolas; en la mano sostenía la jarra cuidadosamente envuelta en un pañuelo anudado. John Willie, con su frágil cuerpecillo oculto por la manta atada a su espalda, llevaba un hatillo en una mano, y en la otra, el extremo de la cuerda que rodeaba el cuello de Husmeón.

Todos los miembros de la familia Coxon habían salido a la calle para verlos partir y cuando uno de ellos gritó: «¡Los burros llevan mejor carga!», Davy tuvo que contenerse para no pegarle. Mientras caminaban carretera abajo, Davy pensaba en la maldad de la gente. Pero también existían personas como los Cartwright.

El señor Cartwright le había dicho la víspera que tenía pensado acogerles en su casa, pero ya no era posible. Su mujer había ofrecido la habitación libre de la casa a la señora Joblin, cuyo marido había muerto ahogado en la inundación. Esa mujer tenía dos niños de corta edad y esperaba un tercero. La señora Cartwright regaló a Davy y a su hermano un enorme bizcocho. Y si conseguían atrapar algún conejo, no irían malparados.

Cruzaron el páramo para dirigirse a la vieja mina abandonada, pero cuando estuvo al alcance de la vista, John Willie se detuvo de golpe, como un caballo rebelón.

Davy trató de tranquilizarle:

—No te preocupes. No vamos a entrar.

Pero el niño expresó su angustia con una rápida serie de sonidos. Davy reanudó la marcha con impaciencia, y al cabo de un rato el pequeño echó a andar lentamente tras él.

Cuando llegó a la boca de la mina, Davy le obligó a sentarse y le ordenó con el dedo que no se moviera. Luego repitió la orden mirando a Husmeón, que se tumbó en seguida en la hierba. Después entregó la jarra a John Willie, la acarició para indicar a su hermano que la cuidase con esmero y bajó por la larga rampa que conducía al corazón de la mina.

Apenas se había internado en la penumbra cuando le atemorizó la oscuridad y decidió no seguir adelante. Puso una cacerola, dos viejos picheles y una manta sobre un saliente de roca de tal manera que cualquiera que, como los Coxon, llevase una linterna podría verlos con facilidad.

Regresó casi a la carrera, dando tropezones, en busca de la luz del sol. Encontró a John Willie y al perro sentados donde los había dejado y les sonrió.

—¡De pie! ¡Nos vamos! —Y tendiéndole la mano, ayudó a su hermano a levantarse.

Aún era de día cuando Davy condujo a John Willie y al perro a través de los matorrales y les enseñó a penetrar furtivamente en el pabellón: había que aplastarse contra el suelo y deslizarse de lado entre las tablas. Incluso el perro entendió en seguida el procedimiento. Se escurrió detrás de John Willie dentro de la habitación y empezó a husmear por todos los rincones.

Luego Davy les llevó otra vez al páramo para desenterrar algunos utensilios que había ocultado antes en un agujero. Encendió una hoguera en un hoyo y puso a hervir agua en una cacerola. El agua procedía de un minúsculo arroyo que corría entre las piedras. Cuando empezó a hervir, echó en el recipiente el último paquete de té que le quedaba y vertió la infusión en los dos picheles. Después de ingerir el caliente y reconfortante líquido, recogió las hojas de té ya usadas y las guardó en una descolorida bolsa de hilo para volver a utilizarlas en otra ocasión. Solamente entonces compartió con su hermano un trozo del bizcocho que les había regalado la señora Cartwright. Davy sabía por experiencia que cuando el estómago está lleno de algún líquido caliente se conforma con poco alimento sólido.

Cuando John Willie quiso dar al perro la mitad de su pequeña porción de bizcocho, Davy se lo impidió con estas palabras:

—Cómetelo tú, anda. El perro puede mendigar cualquier cosa por ahí.

Pero como el animal, sentado pacientemente, imploraba con los ojos, Davy le arrojó un trozo de su propia parte de bizcocho.

—¡Vamos, come!

Sin embargo, cuando el niño se disponía a imitarle, Davy le golpeó con la mano con tanta brusquedad que casi le derribó de espaldas. En seguida le ayudó a incorporarse y le hizo comprender que debía comer.

—Sabe Dios de dónde sacaremos la próxima comida.

John Willie alzó la vista hacia el rostro cuadrado y la cabeza castaña de su hermano, el hermano que había sido padre y madre para él; alargó la mano y le acarició el brazo. Ese gesto de perdón fue demasiado para la sensibilidad de Davy. Se levantó rápidamente e indicó que era hora de marchar.

Cuando al fin estuvieron a salvo dentro del pabellón, la oscuridad era tan grande que no se veía nada, pero poco importaba, pues la cama estaba ya dispuesta. Davy sentó a John Willie en el colchón para quitarle los zuecos y le metió debajo de las mantas. Luego se quitó él también la chaqueta, los zuecos y los calcetines, endurecidos por el sudor, y se acostó. Hizo un nudo al extremo de la cuerda que sujetaba a Husmeón y se la ató a la muñeca. Casi inmediatamente después de tumbarse se quedó dormido con un sueño profundo y poblado de pesadillas.

Unas diez horas más tarde, Davy se despertó y miró extrañado las espesas telarañas que cubrían las vigas del techo, tratando de recordar dónde estaba. Ladeó la cabeza y encontró el sonriente rostro de su hermano que le observaba pacientemente, lo mismo que Husmeón, tendido cuan largo era.

Davy dejó escapar una risita y dijo a John Willie:

—Bueno, parece que he dormido, ¿verdad? ¡Y nos ha salido todo bien!

Recorrió la diminuta estancia con la vista. A la luz del día se manifestaban con toda crudeza la suciedad y el estado de abandono del pabellón. La hiedra se había abierto camino a través de las tablas y colgaba de la pared opuesta a la cama. Davy se levantó despacio y se desperezó antes de dar tres pasitos cortos hasta la entrada.

Al mirar por la puerta rota, se llevó la mano a la boca para no gritar. La señorita Peamarsh salía de la casa con una cesta en el brazo. La vio detenerse y llamar a los gansos que merodeaban graznando cerca del pabellón. Davy contuvo el aliento por un instante. Pero la dueña de la casa se alejó hacia el prado donde se hallaban las gallinas y la vaca. Davy decidió entonces que esta sería la última vez que estaría allí para presenciar las tareas matutinas de la señorita Peamarsh.

Durante la siguiente quincena abandonaron la finca antes de despuntar el alba. Parecía que su suerte había cambiado porque encontraron en dos ocasiones una hogaza de pan y medio conejo cocinado en el saliente de roca de la mina. Y una mañana había otra manta.

Davy sabía que aquello era obra del señor Cartwright, pues le había dicho que iban a dormir en la mina. El muchacho se prometió a sí mismo compensarle por todos esos favores cuando tuviera un empleo fijo.

Le contrataron durante tres días enteros para recoger patatas. Y John Willie también consiguió un empleo, por dos peniques al día, que consistía en sostener sacos. Con tres chelines y seis peniques recién ganados, se fueron caminando con el perro hasta Jarrow, a nueve kilómetros. Volvieron con la andorga llena, pues por tres peniques habían comido tres platos de budín de guisantes; Davy compró además una libra de despojos de cerdo, los dos pulmones de un carnero, pan, té, bacon, azúcar y manteca de cerdo. Y aún le quedaban en el bolsillo los seis peniques ganados por John Willie.

Estuvo a punto de comprar pastillas de café con leche para su hermano, pero no se atrevió a permitirse ese derroche que quizá no tardaría en lamentar.

A medida que pasaban los días crecía su inquietud. La recolección de las patatas había terminado, lo mismo que la de los nabos. Sin embargo, alimentaba la esperanza de que algo pudiera surgir…

El sol brilló durante toda la primera semana de octubre pero la noche del lunes de la segunda semana empezó a llover Las gotas de agua que se colaban por el tejado le despertaron al caerle en la cara. Husmeón, inquieto por la lluvia, empezó a gañir, lo cual le valió una reprimenda de Davy para que guardara silencio.

La lluvia se convirtió en temporal. Los dos muchachos y el perro se apretaban sobre el colchón, tristes y helados durante todo el día.

La lluvia seguía cayendo a la mañana siguiente. Como se habían comido todas sus provisiones, no quedaba más remedio que enfrentarse a la tormenta.

Fueron de compras a un pueblo en la carretera de Jarrow. Por tres peniques compraron una hogaza de pan y media onza del té más barato. Luego se dirigieron a la mina, donde Davy guardaba leña seca. Encendió fuego e hizo un poco de té que dividió entre los tres. Después añadió más agua hirviendo en el cazo con las hojas de té, vertió el líquido en una lata y emprendieron el camino de regreso bajo la lluvia.

Llegaron al pabellón calados hasta los huesos y muertos de hambre. John Willie empezó a toser. Como la tos no se calmaba, su hermano le cogió por los hombros y le sacudió, susurrándole:

—¡Basta! ¡Basta ya!

Se acarició la garganta, movió la cabeza y señaló hacia la puerta.

Desnudó a su hermano y se puso a frotar el flaco cuerpecito con un trozo de tela basta hasta que sintió el calor renacer bajo sus manos. Luego le acostó y le cubrió con la manta. Le dio a beber un poco de té aún caliente y empezó a tomarse el resto. No había terminado todavía cuando advirtió que los ojos del perro estaban fijos en él. Echó lo que quedaba de líquido en una escudilla de hojalata y se lo dio al animal. Finalmente se acostó, y cuando John Willie le pasó impulsivamente los brazos en torno al cuerpo, Davy le devolvió el abrazo y se durmieron reconfortados por su mutuo calor.

Antes de amanecer, John Willie volvió a toser, lo que inquietó a su hermano extraordinariamente. Davy había creído que de un modo u otro podrían sobrevivir hasta que encontrase trabajo, pero no había contado con que John Willie pudiese enfermar. La frente del niño estaba ardiendo.

Cuando Davy tuvo unas fiebres unos años antes, su madre le había hecho guardar cama con un ladrillo caliente a los pies y le había dado a beber té muy caliente mezclado con jengibre. La bebida le hizo sudar mucho y pronto se restableció. Lo mejor, pues, era ir a la mina y hervir un poco de agua; tal vez encontraría algo de comer en el saliente de la roca. ¡Quién sabe!

Al despuntar el alba, se puso unos pantalones secos, pero su abrigo y sus zuecos estaban aún muy húmedos. Hizo comprender por señas a John Willie que se iba a la mina para prepararle una bebida caliente y que se quedase quieto. En caso de que volviera la tos, debía ocultar la cabeza debajo de las mantas… ¿Había entendido? John Willie movió lentamente la cabeza, posó sus grandes y oscuros ojos en Davy y emitió un «uaah» ronco.

La lluvia había aminorado un tanto, pero Davy ya estaba completamente mojado antes de llegar a la mina. No encontró nada en el interior salvo sus utensilios y las mantas. Mordiéndose los labios, sacó yesca de un nicho donde la había escondido, regresó a la boca de la mina y encendió una pequeña hoguera con lo que quedaba de leña.

El fuego tardó en prenderse; Davy sopló mucho tiempo hasta quedar medio asfixiado por el humo antes de que la leña empezase a arder. En seguida se apresuró a llenar la cacerola en el arroyo. Apenas había empezado a hervir el agua cuando dos siluetas se recortaron en la entrada de la mina. Eran el señor Coxon y su hijo Fred.

—Hola, chaval. Preparando el desayuno, ¿eh? —No respondió—. Mucha humedad en estos días para estar a la intemperie, ¿verdad? Yo diría que nos espera un invierno lluvioso. ¿Qué tal lo aguanta el pequeñajo?

—Muy bien, señor Coxon.

—Bueno, bueno, sólo preguntaba por cortesía. Por cierto, ¿dónde está ahora?

¿Que dónde estaba? Pasaron unos segundos antes de que Davy girara la cabeza en dirección al túnel y dijera:

—Allí arriba… durmiendo…

—Vamos a ver si está bien arropado.

Davy se incorporó de un salto.

—Nunca le he pedido nada, señor Coxon, de modo que déjenos en paz ahora… Eh, tú, ¡vuelve!

Fred Coxon se había escabullido entre los dos y corría a lo largo de los raíles. Brilló un débil destello de luz y se oyó después su voz que salía de las tinieblas.

—No hay nadie aquí, papá. Un par de mantas, y nada más. El señor Coxon, con los labios fruncidos como para silbar, miró suspicazmente a Davy.

—Así que no hay nadie, ¿eh, chaval? No me digas que te has deshecho del pequeño, que te pesaba demasiado la carga… ¿Qué me dices, eh?

Davy dio un paso adelante.

—Ocúpese de sus asuntos.

—¡Oye! —Coxon se puso muy serio—. Es asunto mío también. Ayer tenías un hermano y hoy no lo tienes. ¿Dónde está?

Ante el silencio de Davy, el señor Coxon se dirigió a su hijo, que se había unido de nuevo a ellos.

—Mal asunto este, Fred. Un asunto muy sospechoso, sí señor. Parece que sea cosa de la justicia. Adiós, chaval. —El señor Coxon meneó la cabeza con un gesto siniestro y se alejó con su hijo.

¡Oh, Dios! ¡Como si las cosas no estuvieran ya bastante complicadas! ¡Cuánto odiaba a esos malditos Coxon! Con toda seguridad, el señor Coxon iría a ver al juez y Davy tendría que revelar el paradero de John Willie. ¿Qué pasaría entonces? Le llevarían a la enfermería del asilo y Davy se vería obligado a acompañarle y trabajar allí para el mantenimiento de los dos.

Se agachó para retirar del fuego la renegrida cacerola. Apagó las brasas con el pie y se internó bajo la lluvia. Había llegado a un callejón sin salida y nada podía hacer.

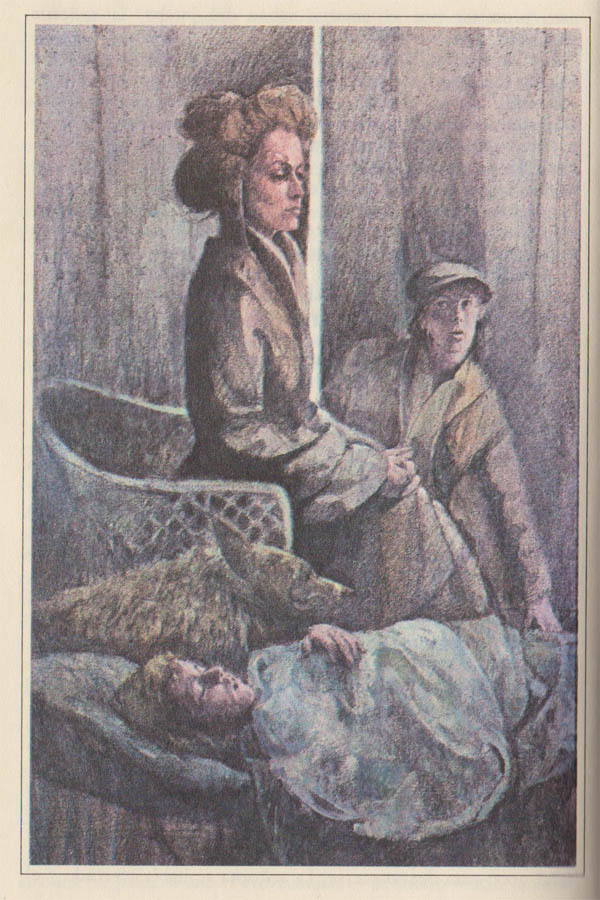

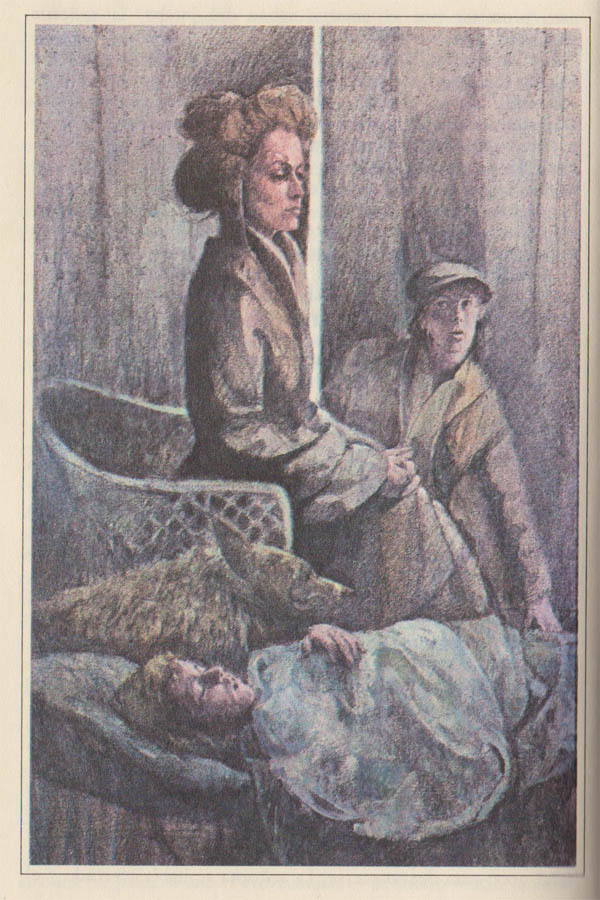

Se introdujo por el boquete en el muro de la finca y anduvo encorvado entre las altas hierbas. Pasó luego la lata entre las tablas aflojadas y penetró deslizándose en el pabellón. Ni siquiera llegó a enderezarse. Se quedó paralizado de rodillas al ver una figura bien conocida sentada en la silla de bambú, junto al colchón en que yacía John Willie.

—¿Y bien? —Fueron sus únicas palabras.

Davy se levantó por fin. Se miraron mutuamente antes de que ella repitiera:

—¿Y bien? —pero añadió—: ¿Qué puedes alegar en tu defensa? Será mejor que contestes algo antes de que te entregue a las autoridades.

¿Qué importaba ya? Que hiciera lo que quisiera. La voz de Davy reflejó un profundo cansancio.

—No teníamos donde ir. No encontraba trabajo y además tenía que cuidar al niño. No hemos hecho ningún daño a la cabaña.

—La última vez que re vi ibas a meterle en el asilo —replicó la señorita Peamarsh.

—Sí. Y mejor sería que lo hubiese hecho entonces. El señor Coxon se encargará ahora de eso.

—¿El señor qué?

Davy alzó un poco la cabeza y los ojos al tiempo que decía con sarcasmo:

—Un amigo, un vecino, el señor Coxon.

Alzó aún más la cabeza al oír el comentario de la señorita:

—¿Coxon? Si no recuerdo mal, fue siempre uno de esos esquiroles.

Así pues, esta mujer se acordaba de Coxon. Naturalmente, debía conocer o recordar a todos los que vivían en varios kilómetros a la redonda. Por ser hija del pastor, se ocupaba de las obras de caridad y repartía ropas y alimentos. Así se lo había contado su madre. En fin, algo bueno había ocurrido aquella mañana: él no era el único a quien no le agradaba Coxon.

—¿Sabes que este niño está muy enfermo?

—No hace falta que me lo juren.

—No vuelvas a atreverte a hablarme en este tono. Y di señorita cuando te dirijas a mí —le respondió al levantarse.

Con la cabeza baja, Davy murmuró:

—Lo siento, señorita, de veras, pero… ya no sé qué hacer… El señor Coxon ha dicho que nos va a denunciar al juez dentro de poco.

De repente, la mujer miró a John Willie.

—¿Eres capaz de llevarlo en brazos?

—¿Llevarlo? ¿Adonde? Sigue lloviendo y…

Ella volvió a lanzarle una mirada furibunda.

—Te he hecho una simple pregunta. ¿Eres capaz de llevarlo en brazos envuelto en las mantas?

—Sí, claro que soy capaz.

—Entonces, manos a la obra y sígueme. ¡Vamos!

—Usted… Usted no va a echarle fuera con semejante tiempo, ¿verdad, señorita?

—Lo que estoy diciendo, muchacho, es que lo cojas y lo traigas a casa, donde se está más caliente. ¿Es que quieres que se muera?

¿Qué podía responderle? Tras envolver rápidamente a su hermano con las mantas, le levantó y, tambaleándose, siguió a la señorita Peamarsh por la estrecha puerta y bajó la escalera. Husmeón se le pegó a los talones. La mujer no había mencionado al perro. Y Davy se echó a temblar por lo que podía ocurrir cuando Husmeón se cruzara con los gansos. Pero cuando estos empezaron a graznar estirando el cuello, Davy se quedó asombrado al ver que el perro daba un amplio rodeo para evitarlos.

Los brazos del muchacho estaban a punto de ceder bajo el peso de su hermano cuando entró por fin en la cocina, precedido de la alta silueta que andaba a grandes zancadas.

—Acuéstalo aquí.

Obedientemente, Davy depositó a John Willie sobre la colchoneta de un banco colocado junto al fogón, donde ardía el mayor fuego que hubiera visto en mucho tiempo.

—Siéntate.

Se sentó en el extremo del banco. Sorprendido, vio que la señorita Peamarsh se quitaba la capa y echaba en una cacerola el agua que acababa de sacar de la bomba, situada en un rincón. Añadió tres puñados de harina de avena y puso el recipiente en el fuego. Sacó una fuente que contenía una hogaza de pan y otra de mantequilla y, por último, una jarra llena de leche. Después salió de la habitación.

Como en sueños, Davy recorrió con la vista la enorme cocina. Le sorprendió la limpieza que reinaba en ella. Tendría que ser la misma señorita Peamarsh la que cuidara la casa, y eso que era una señora. Y miró a su hermano, que tenía los ojos cerrados y la tez de un color rojo muy subido.

La señorita Peamarsh regresó con una botella. Cogió una cuchara de la mesa y se acercó al banco.

—¡Enderézale! —ordenó a Davy, que obedeció sin rechistar—. Dile que abra la boca.

El muchacho golpeó suavemente los labios del niño. La mujer introdujo con todo cuidado una cucharada de líquido en la boca de John Willie. Pero cuando el pequeño torció la cara para protestar por el amargo sabor del jarabe, la señorita Peamarsh dijo con severidad:

—¡Tonterías! ¡Tómate otra! —Aprobó con una exclamación cuando el niño se tragó la segunda cucharada. Luego revolvió el contenido de la cacerola y comentó—: Pronto estarán listas. Dejarlas demasiado tiempo en la lumbre es echar a perder las gachas. —Y agregó dirigiéndose a Davy—: ¿Sabías eso? No, claro. La gente del pueblo las deja toda la noche en el horno y las sirve cuando están como cola.

Al cabo de unos minutos, llenó dos platos de gachas, que cubrió con la leche espesa y cremosa, e indicó a Davy con un ademán que se sentara a la mesa para comer.

Obedeció, pero sin perder de vista a la señorita Peamarsh, que daba de comer a John Willie con una cuchara, después de haberle apoyado contra el respaldo del banco. Davy sintió escozor en los ojos y se puso a comer vorazmente, hasta que la señorita Peamarsh le dijo con brusquedad:

—No engullas así, muchacho. Pues si lo haces, tú también caerás enfermo.

—Sí, señorita.

Dio cuenta de su plato en dos minutos. Pero no así su hermano. Cuando después de tomar unas cucharadas John Willie negó con la cabeza, la señorita no insistió en que comiera más. Ahora, de pie al otro extremo de la mesa, la mujer miró fijamente a Davy y apretó los labios. Luego, echando una ojeada a John Willie, que descansaba con los párpados cerrados y respirando pesadamente, dijo:

—¿Sabes que el asilo supondría para el niño una muerte segura aunque sobreviviera al viaje hasta allí?

Davy se levantó.

—¿Cree usted que… está tan mal, señorita?

—Evidentemente. Debe de hacer varios días que se encuentra enfermo.

El silencio se abatió sobre la cocina, roto solamente por el repiqueteo de la lluvia y la pesada respiración del niño. Cuando la señorita Peamarsh volvió a hablar, Davy se quedó pasmado.

—Os permito que os quedéis aquí hasta que se restablezca totalmente… ¿Has oído lo que acabo de decir, muchacho?

—Sí, sí… señorita.

:

:

Davy se aferró al borde de la mesa con ambos manos. Le faltó poco para desvanecerse. La señorita se había acercado y el muchacho volvió a sentarse; luego alzó la vista hacia ella y preguntó en un susurro:

—¿Habla en serio, señorita?

—No tengo costumbre de decir cosas que no pienso. Pero no te imagines que todo va a ser fácil. ¿Lo entiendes?

—Sí, señorita —dijo el muchacho, afirmando lentamente con la cabeza.

La mujer volvió junto a la chimenea, donde permaneció un rato con la espalda erguida y la mano apoyada en la repisa. Parecía estar hablando consigo misma:

—Las habitaciones que hay encima de los establos fueron habitadas hace tiempo. Tienen muebles. Sólo habrá que limpiarlas. —Y luego, mirando a Davy, le ordenó—: Ve a buscar vuestras cosas al pabellón y tráelas a la cocina. No volverás allí nunca más, ¿te enteras?, nunca más, y tampoco debes ir por la parte norte de la finca.

La miró de hito en hito un momento antes de asentir:

—Sí, señorita.

—¿Me has comprendido bien? Cuando doy una orden me gusta que se cumpla.

—Sí… entiendo, señorita.

—Bien. Ahora ve a buscar vuestras cosas. Hay que sacarlas.

Davy se dirigió al pabellón como si estuviera soñando y reunió sus pobres pertenencias. Estaba demasiado aturdido para preguntarse por qué insistía tanto la señorita en que no pusiera los pies en la parte norte del jardín.

A su regreso, encontró a John Willie acostado en una especie de tumbona y vestido con un camisón blanco que le quedaba demasiado grande. Aunque tenía las mangas enrolladas, los delgados brazos del niño se perdían en sus pliegues. La señorita Peamarsh le estaba cubriendo con gruesas mantas de color crema.

—¿Dónde has dejado las cosas?

—En el porche, señorita.

Ella se volvió hacia John Willie y le advirtió con el dedo:

—No te muevas. Vuelvo en seguida.

—No puede oírla, señorita.

—Ya lo sé. Sin embargo, como a ti parece entenderte, a mí también me entenderá.

Atravesó la cocina y cogió su capa, colgada tras la puerta.

—Vamos, pues.

Pero se detuvo al oír el distante sonido de una campana. Davy advirtió que ese ruido, que parecía venir de la verja, la preocupaba.

—¿Quién puede ser? —se preguntó, muy derecha y rígida—. No espero a nadie. Y hoy no le toca venir al tendero. —Se volvió despacio y recorrió la cocina con la mirada—: Quédate donde estás. No te muevas.

Entonces casi corrió hacia la puerta con la prestancia de una adolescente. Pero no lo era; era vieja. Según los cálculos de la madre de Davy, había sobrepasado los treinta y cinco años.

Davy se quedó contemplando a John Willie. Le sonrió y le hizo señas con la mano. El niño le devolvió la sonrisa y, tras un momento de duda, asomó la mano por encima de las mantas.

Al oír unas pisadas, Davy volvió la cabeza hacia la puerta. La señorita Peamarsh entró con una expresión distinta en su rostro. La madre de Davy hubiera dicho que se parecía a un gato que acabara de lamer un poco de nata.

—¿Sabes quién está a la puerta de la verja?

—No, señorita —negó con la cabeza, perplejo.

—Ese amigo tuyo, Coxon. ¿A qué crees que ha venido?

Davy sabía lo que buscaba.

—Seguramente me habrá visto cuando entré. Esta mañana me acuso de haber… de haber matado a John Willie —dijo señalando a su hermano.

Se calló asombrado al observar que la sangre había abandonado las mejillas de la mujer y que su labio inferior temblaba visiblemente.

¿Había dicho algo inconveniente? Se apresuró a tranquilizarla.

—Yo … yo jamás haría una cosa así, señorita. Quiero mucho al pequeño. Lo que pasa es que Coxon tiene muy mala idea. Dijo que John Willie era una carga demasiado pesada para mí y que tendría que aguantarla toda mi vida y que…

—¡Tranquilo, muchacho! —Y mientras se golpeaba pensativamente el pecho, agregó—: Efectivamente, tal como dices, es probable que te haya visto entrar en la finca. Por cierto, quiero saber luego cómo lograste entrar. Pero ahora, ¿qué le vamos a decir al señor Coxon?

Davy sonrió tímidamente antes de proponer:

—Podríamos decirle que usted me ha contratado, señorita.

—Es una buena idea. Pero oiremos primero lo que viene a decirnos. No vengas conmigo por la avenida. Sigue el sendero que bordea el seto hasta la verja. Te llamaré cuando quiera que aparezcas.

Como si estuviera participando en un juego, Davy asintió con una sonrisa.

—Vamos.

La señorita se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla movió el dedo índice sin dejar de mirar a John Willie. Luego salió seguida de Davy, que se mantenía un poco rezagado a su izquierda.

Al llegar ante la fachada del edificio, le señaló a Davy el sendero que debía tomar. El muchacho lo bajó corriendo y se detuvo a poca distancia de la verja, desde donde presenció la llegada de la señorita Peamarsh.

—Buenos días, señorita Peamarsh. —La voz de Coxon sonaba extremadamente servil. Sostenía la gorra con ambas manos—. He venido a decirle algo. Aunque no le gustará saberlo, creo que debe estar al corriente.

—Bueno, adelante.

—Se trata de un muchacho llamado Davy Halladay y de su hermano tonto. Aunque la verdad, señorita, no estoy muy seguro en cuanto al paradero del pequeño. En cambio, sé que el mayor ha entrado en su finca por un boquete que hay en el muro, y pensé que era mi deber advertirla. Le seguí hasta aquí esta misma mañana.

—¿De veras? Me sorprende que haya entrado por el boquete cuando existe una puerta. —Davy la vio agarrar una de las barras de hierro y sacudirla. Abrió unos ojos como platos al oír las siguientes palabras—: Davy Halladay no es tonto, y seguro que tendría un buen motivo para hacer eso.

—No sigo muy bien su razonamiento, señorita —replicó Matthew Coxon.

—No, no me sigue, pero ha seguido en cambio al muchacho a fin de privarle de un cobijo que usted no pensó en ofrecerle; usted, compañero de trabajo y vecino suyo, le dejó en el arroyo cargado con un niño enfermizo. Bien, señor Coxon, ha sido muy amable, pero quiero informarle de que ha perdido usted el tiempo al venir a decirme que mi finca sirve de refugio a unos vagabundos. David Halladay trabaja para mí, y si utilizó el boquete del muro para entrar sería probablemente para evitar un rodeo hasta la verja.

—¡Cómo! ¿Le ha dado trabajo? —No quedaba ya ningún servilismo en el tono de Coxon—. ¿No le parece, señorita, que ya es tarde para emplear a alguien después de dejar la finca abandonada tantos años? Y fue un contrato relámpago, por lo que veo, pues la última vez que me encontré con él estaba ya que no sabía qué hacer.

—En respuesta a esa afirmación, señor Coxon, le diré que a este muchacho nunca se le agotarán los recursos. Es demasiado ingenioso. Y en lo que respecta al estado de abandono de mi propiedad, es asunto mío. Por último, el pequeño guarda cama de momento a causa de un resfriado. ¿Está usted satisfecho?

—No, no lo estoy; hay algo que me parece sospechoso. Usted no acogería tan precipitadamente a chicos como estos sin tener algún motivo.

—¿Y usted se propone descubrir ese motivo, señor Coxon? Le doy permiso para indagar las razones que me indujeron a contratar a David Halladay y a su hermano…

—¡Cómo! ¡A su hermano también!

Asombrado, Davy no se perdió una sola palabra de la conversación. La señorita aguardó a que Coxon se hubiera alejado por la carretera antes de volver a la casa. Davy subió corriendo por el sendero para reunirse con ella en la puerta principal. Pero antes de que el muchacho tuviera tiempo de hablar, la mujer hizo que se desvaneciera su sonrisa, pues comentó:

—Todo cuanto dije sobre ti era pura exageración. Por el momento, ignoro totalmente tus capacidades. Si me expresé así fue con el único propósito de poner a Coxon en su lugar y de saldar una vieja cuenta. De modo que, muchacho, no creas que estás tratando con una necia. ¿Entendido?

Nunca la entendería. Era demasiado rara.

—Ahora iremos a ver las habitaciones. Y no vayas caminando detrás de mí. No soy una gallina a quien siguen los polluelos ni el obispo de Durham.

En ese momento faltó poco para que Davy estallara en carcajadas. Y de pronto se dio cuenta de que ya no la temía. Llegaron a los establos.

—Esta es la vivienda de Florence, la vaca. Creo que ya la conoces.

—¡Oh! Sí, señorita.

Como la señorita Peamarsh no conseguía abrir la puerta, Davy empujó con el hombro y se aparcó luego para dejarla pasar. Después la siguió por las oscuras escaleras que conducían a la planta situada encima de los establos.

—Bueno, hay tres habitaciones. Como ves, la chimenea está en buen estado. Aquí tienes una parrilla y un gancho para la tetera. Todo está muy herrumbroso, pero el techo es sólido.

Davy siguió la dirección de su mirada y comprobó que del techo colgaban muchas telarañas. ¡Pero qué importaban las telarañas! Una oleada de alegría le fue invadiendo. Sería una vivienda grande y confortable. Olvidándose por un instante de la señorita, se precipitó hacia la ventana, que daba al patio y a la puerta trasera de la casa. De hecho, los establos, con sus habitaciones superiores, la leñera y la carbonera, formaban un ángulo recto con la mansión y eran parte de la misma.

Davy se volvió hacia la señorita, que le miraba atentamente. Parecía distinta. O tal vez era él quien había cambiado. Nunca se había sentido tan excitado como en ese momento.

—Es una maravilla, señorita. Muchas gracias. La limpiaré.

—No me des las gracias con palabras, muchacho. Lo que yo quiero son actos.

—Los tendrá, señorita. De la mañana a la noche.

Otra vez advirtió aquella extraña expresión en su cara. La mujer dijo con rudeza:

—Tienes que frotarlo todo con fuerza: mesas, sillas, el aparador, todo. —Luego entró en otro cuarto y agregó—: Aquí está la cama. Te daré un colchón cuando el somier esté lo bastante limpio como para poderlo poner encima.

Davy se limitó a asentir con la cabeza.

—Esta otra habitación es muy reducida —señaló la mujer al abrir de un empujón una puerta que daba al rellano—. Podrías utilizarla para guardar leña.

Davy no cesaba de repetirse para su coleto: ¿Guardar leña? ¿Para qué? ¿Para el invierno?

Casi se sobresaltó cuando le gritó:

—¡No te quedes ahí parado con la boca abierta! Volvamos con tu hermano. Luego coge jabón y agua y empieza inmediatamente a limpiar. ¿De acuerdo?

—Sí, señorita.

Esa mujer va a ser una arpía, pensó Davy, pero ni siquiera esta perspectiva logró destruir la inmensa alegría que le embargaba.