:

:Mucho se comentó el valor y la fortaleza de Davy, que había perseverado en sus esfuerzos donde otros, sometidos a la misma prueba, hubieran desistido. Ello le había permitido salvar tres vidas. Bueno, a decir verdad, sólo dos que fueran de utilidad. Algunas mujeres del pueblo que acababan de enviudar se preguntaban por qué Dios habría dejado con vida a un sordomudo tonto y en cambio les había arrebatado a unos hombres que mantenían con su trabajo a sus familias. En efecto, la muerte de los mineros privaba a sus esposas de sus hogares. Los caminos del Señor son inescrutables.

Tampoco el pastor Murray podía esclarecer ante sus fíeles los designios de Dios. Se limitó a rogarles que se sometieran a la voluntad divina cuando ofició el funeral por el sinfín de muertos sacados de la mina. Pero ¿qué sabía Dios de estómagos vacíos? Dios no existía más que para los ricos propietarios de las minas. Eso era todo.

Estas mismas reflexiones se hacía Davy mientras servía la última cucharada de gachas en el plato de John Willie. El gemido del perro tumbado a sus pies le distrajo de sus pensamientos. Con un suspiro, Davy puso una parte de su propia comida en la cacerola vacía y la depositó bajo la mesa.

La primera cucharada de gachas se le atragantó al advertir que su hermano le miraba con miedo y tristeza. Sí, John Willie estaba atemorizado. SÍ bien no podía oír los comentarios que circulaban en el pueblo durante las últimas semanas, había comprendido que la situación era desesperada.

Davy siguió comiendo. Con un leve sentimiento de culpabilidad, pensó que lograría salir adelante si no tuviera que ocuparse de su hermano. Podría dejarle en algún lugar hasta encontrar trabajo… Si tengo que echarme a la carretera será imposible llevármelo. El otoño no tardará en llegar, y los fríos del invierno acabarían con su vida… Además, hay que salir de aquí antes del sábado…

Rebañó cuidadosamente los restos de sus gachas y se los echó al coleto con ira pensando en la injusticia de su situación. ¡Podrían habernos proporcionado trabajo o ayuda! Pero a continuación se preguntó: ¿Y qué clase de ayuda? Las minas ocupan a más obreros de los que necesitan. ¡Y los mineros en paro sólo aguardan a sustituir a los muertos…!

Davy había ido a Jarrow, ciudad que distaba nueve kilómetros, para pedir trabajo en los nuevos astilleros, pero todos los puestos estaban ya cubiertos.

Y por si era poco, había otro problema. Lo recordó viendo a John Willie acercarse a la esterilla del perro, extendida ante la lumbre, y abrazar al animal hundiendo su cara en el espeso pelaje. ¿Qué iba a ser de Husmeón?

Davy recogió los platos, las cucharas y la renegrida cacerola. Puso la rudimentaria vajilla en una mesa pegada a la pared y se dispuso a fregar. Cuando salió luego para tirar el agua sucia, echó una ojeada hacia el final de la calle y vio a los Coxon pelearse. Matthew Coxon era el único padre de familia de la calle que había sobrevivido al desastre. ¡La suerte siempre tenía que favorecer a un Coxon!

Davy volvió a entrar y dejó la cacerola sobre la mesa. Con un gesto indicó a su hermano que iba a salir. Le tendió un bote de hojalata mientras él cogía una cesta de mimbre. Sabía, al hacer estos preparativos, que no podrían seguir viviendo a base de moras. No le iba a quedar más remedio que pedir al pastor Murray un pase para el asilo, donde por unas horas de trabajo le darían un mendrugo de pan.

Antes de marchar, cerró con llave las dos puertas de la cabaña. Esos malditos Coxon invadirían su casa como una plaga de langosta, si lograban entrar. Cuando los habitantes del pueblo tenían que abandonar sus viviendas, solían vender sus pertenencias menudas entre los vecinos. Pero nadie querría nada suyo, pensó Davy; ni la esterilla —que era lo último que había hecho su madre antes de morir, iba ya para dos años—, ni la jarra siquiera.

Su padre siempre había hablado de la jarra como si fuese de oro en vez de porcelana. Según él, tenía unos cien años de antigüedad, y fue el regalo que hizo su ama a la bisabuela de Davy el día de su boda. Esa señora vivía lejos, en Londres, y su familia se dedicaba a la fabricación de porcelanas. La jarra estaba decorada con la figura de una oveja, o una cabra, y en el fondo tenía una inscripción, pero como nadie sabía leer, nunca se supo lo que significaba. Davy había visto siempre la jarra en el mismo sitio: en la repisa de la chimenea. Si las cosas se ponían muy mal, iría al mercado del sábado, en Shields, y quizás obtuviera por ella unos cinco chelines. Su padre repetía siempre que valía el salario de una semana.

Los dos muchachos pasaron por delante de la finca de los Peamarsh. Al fondo de la larga avenida, vislumbró Davy una esquina de la mansión. Era cuanto podía divisarse desde la carretera. Sin embargo, Davy sabía que reconocería la casa con facilidad, porque su madre le había hablado muchas veces del edificio. Según ella, la casa no era tan grande como las mansiones señoriales solían serlo, pues sólo constaba de diez habitaciones. Pertenecía a la familia Peamarsh desde hacía varias generaciones. Los varones de esta familia fueron siempre los pastores del pueblo hasta que ocho años antes murió el último descendiente del linaje y heredero de la tradición. Le sustituyó el pastor Murray. Todos creían que el joven Richard Peamarsh sucedería a su padre, pero el señorito, de costumbres algo disolutas, se marchó al extranjero. Aquello dolió tanto al padre que fue la causa del ataque cardíaco que, al cabo de dos años, le llevaría al sepulcro. Desde aquel día, decía la madre de Davy, la señorita Eleanor se había vuelto muy rara. Se recluyó en su casa y hasta prescindió del servicio doméstico, después de marcharse el matrimonio Dan y Mary Potter.

Dan Potter había sido el jardinero de la mansión desde que el pastor Peamarsh lo sacara del asilo para tomarlo a su servicio, siendo todavía un muchacho. Al heredar algún dinero de un pariente suyo en América, poco después del fallecimiento del viejo pastor, Potter abandonó a la señorita Peamarsh. Su esposa, Mary, que también servía en la casa, se marchó con él, y la pareja abrió una tienda de comestibles en Shields. La gente decía que los negocios les iban muy bien. Sin embargo. Dan Potter visitaba a la señorita Eleanor tres o cuatro veces al año. Acudía en un coche cubierto tirado por un hermoso caballo tordo. Los chicos se peleaban por cuidar del animal cuando Potter entraba en la finca a pie: la señorita no le permitía entrar con su vehículo. Al salir, Potter daba un chelín al que sostenía las riendas del caballo.

Según la madre de Davy, cuando la señorita Peamarsh era joven estaba llena de vida y había sido muy bonita. Pero Davy no podía imaginarla alegre ni hermosa. Por su delgadez le recordaba un espantapájaros.

De pronto se le cortó el aliento al ver a la señorita Peamarsh delante de él. Un poco más y chocan al volver la esquina de la tapia. Su primer movimiento fue coger de la mano a su hermano y retroceder, asustado. ¡Señor! ¿Qué iría a pasar ahora?

La señorita Peamarsh parecía una vagabunda. Su capa negra tenía brillos: esos brillos verdosos de las prendas viejas. La falda, no menos vieja que la capa, tenía el borde gastado en algunos sitios. Pero lo más curioso es que no llevara sombrero; las damas lo llevaban siempre. Desde luego, no se le podría reprochar nada a un forastero que, viéndola descubierta, no la tratase como lo que era. Aunque eso sí, en cuanto abría la boca, todos sabían que se hallaban ante una dama, por muy extraño que fuese su aspecto.

—¿Otra vez por aquí? ¿Qué andáis buscando ahora?

—Sólo… veníamos a recoger moras, señorita.

—O a ver cómo os podíais meter en la finca, supongo. —Y, sorprendiendo a Davy, agregó—: Me han dicho que tu padre murió en la catástrofe y que tú salvaste a tu hermano y al señor Cartwright.

¿Cómo se había enterado? Se comentaba que nunca hablaba con nadie. Pero forzosamente tenía que saber lo de la inundación, pensó el muchacho.

—Sí, señorita; pero fue cosa de suerte… y la voluntad de Dios —contestó.

—¡La voluntad de Dios! —exclamó irguiendo la barbilla—. ¡Qué sabrás tú de la voluntad de Dios!

Davy advirtió que la mujer observaba atentamente a John Willie, lo mismo que la vez anterior, y que el niño también la miraba a ella.

El muchacho no lograba entender la expresión de su hermano. La mirada del pequeño se parecía a la que reservaba para Husmeón, el perro. De todos modos, era imposible que le agradara aquella mujer, cuya actitud resultaba todo menos amistosa. Y sin embargo, John Willie la miraba con una especie de ternura.

—Se parece a una foca,

—¡Cómo! —chilló Davy. No iba a permitirle que comparara al niño con un pez, porque, bien lo sabía él, una foca era un pez. Había oído hablar de las focas y de cómo nadaban cerca de la costa. Así que en un tono feroz le repuso—: No se parece a ningún pez.

—¿Y quién habla de peces, muchacho? Tiene los ojos como los de las focas.

—¡Ah! —Davy contempló los ojos grandes y tiernos de su hermano y sonrió—. Entonces las focas deben de tener los ojos bonitos, señorita.

—¿Nunca has visto una foca? ¿Ni siquiera en un dibujo?

—No… no sé leer.

—No seas tonto. No hace falta saber leer para entender un dibujo.

Davy tragó saliva con dificultad. Conque era tonto, ¿eh?

—La mina está cerrada. ¿Dónde trabajas ahora?

—No tengo trabajo, señorita. —Su voz se tornó hosca—. Voy a salir por ahí a buscar algo.

—Este niño no resistirá esa clase de vida. Tiene un aspecto demasiado enfermizo.

Davy tuvo que hacer un esfuerzo para articular una respuesta.

—Voy… voy a ver al pastor, que me dé un bono para el asilo. Cuando estemos allí, veré si puedo dejar a mi hermano mientras encuentro algo.

—El asilo… Qué sandez. Eso sí que no lo resiste. Más vale que lo lleves contigo. —Y volvió a observar al pequeño. Fue entonces cuando este profirió uno de sus «uaahs»—. ¿Qué dice? Eso debe de significar algo.

—Normalmente tiene sentido; pero esta vez no lo entiendo.

—Pues deberías saber interpretarlo. Las voces siempre significan algo.

Y con este sofión por despedida, la mujer se alejó. Davy la miró marcharse. ¡Pardiez! ¡Cuánto le gustaría soltarle cuatro cosas! Estaba a punto de decir a su hermano «vámonos» cuando vio que el chiquillo no quitaba ojo a aquella mujer alta y mal vestida. John Willie sonreía. Puestos los ojos en su hermano, repitió otro «uaah».

Esta vez Davy le entendió, y le respondió con vehemencia:

—¡Simpática! ¡Conque simpática! Por mí, puedes quedarte con ella. ¡Simpática! ¡Hala, vente!

Ocultaron la cesta y el bote en unos matorrales y se dirigieron a la vicaría.

El pastor Murray, hombre de mediana edad, mantenía a su numerosa familia con un sueldo muy modesto.

—Lo siento, Davy —le dijo—. Si pudiera ayudarte, lo haría… ¡pero hay tantos necesitados!

—No se preocupe, señor, me basta con un bono.

—Bueno, te lo daré, Davy, pero te advierto que es un trabajo muy duro.

Davy articuló un son muy parecido a los de su hermano antes de contestar:

—Estoy acostumbrado al trabajo duro, señor.

—Ya lo sé —asintió el pastor moviendo la cabeza—. Siéntate mientras escribo ese papel.

Los dos muchachos tomaron asiento en el vestíbulo pobremente amueblado de la vicaría. Se oía estrépito de cacerolas y la voz estridente de la señora Murray allá en la cocina. Era fama que la esposa del pastor no daba nunca a nadie ni un clavo. Había que perdonárselo, reflexionó Davy, pues tenía ocho hijas nada menos.

El pastor regresó al vestíbulo. Entregó un papel a Davy y puso una moneda en la mano a cada chico. Luego los acompañó hasta la puerta.

—Buena suerte, muchacho —le dijo—. Ve con Dios.

—Gracias, señor, gracias por todo.

Davy hizo apresurarse a su hermano por el escabroso sendero que llevaba a la verja de la vicaría. Al salir a la carretera sonrió al pequeño, y ambos abrieron la maso para mirar la moneda. No era gran cosa: medio penique. Claro que a ellos les pareció una suma importante, porque el pastor, que era más pobre que una rata, les había regalado medio penique a cada uno. Desde luego, había gente buena en este mundo.

—Ven. —Davy arrastró a John Willie y echaron a andar. Después de media hora de camino, se detuvieron a poca distancia del asilo.

Primero, Davy señaló con el dedo los enormes muros grises. Luego apoyó el índice en el pecho del niño; por último tocó con la palma de la mano su propio pecho, inclinó la cabeza, volvió a enderezarse y levantó un pie tras otro sin avanzar.

John Willie entendió demasiado bien las explicaciones de su hermano. Cerró los ojos y emitió una larga serie de «uaahs». Davy, agarrándole por los hombros, le gritó:

—¡Escucha! ¡Escúchame, te digo!

El niño abrió desmesuradamente los ojos y los clavó en el angustiado semblante de su hermano.

—Tengo que encontrar trabajo. —Davy hizo el gesto de cavar en el suelo con una pala. Aunque John Willie no se inmutó, Davy supo que el niño era consciente de lo que les aguardaba.

Se dirigieron despacio hacia la verja. Cuando Davy hizo sonar la cadena del candado, un hombre salió del pabellón y miró por entre las rejas.

—¿Qué queréis?

—Tenemos un bono para pan.

—¡Otro más! —exclamó el portero antes de introducir la llave en el candado.

Penetraron en el recinto. John Willie tan pegado a su hermano que entorpecía sus movimientos.

—Id a la oficina.

El hombre señaló una puerta y los niños siguieron por un pasillo enlosado. Por las ventanas que daban a un lado del pasillo, Davy echó una ojeada a un patio rodeado de altos edificios. El patio estaba lleno de hombres, mujeres y niños. Algunos de cara a la pared; otros salta que salta; otros reían. Una mujer miraba al cielo con el rostro bañado en lágrimas. También se oían los mismos ruidos que hacen los pájaros enjaulados.

—Esos son los locos.

Davy se dio la vuelta asustado y se encontró frente a una mujerona desgarbada con un cubo de madera en la mano. Sus labios dibujaban una amplia sonrisa.

—Están locos todos, hijo, pero yo no. Me llamo Emma Steel. —Y se alejó sin más. Davy nunca había visto a nadie con más trazas de loco que aquella pobre mujer.

—¿Qué queréis?

El muchacho giró la cabeza para ver quién le hablaba. Era una mujer vestida con una especie de uniforme y tocada con una cofia almidonada.

Davy le enseñó el papel.

—Tengo un bono para pan.

—Llama a la puerta del fondo.

Davy asintió al tiempo que la mujer se alejaba. Transcurrieron algunos segundos antes de que se decidiera a avanzar por el pasillo. Finalmente, abrió la puerta de una habitación en la que cuatro hombres estaban sentados ante unos escritorios muy altos.

Uno de ellos levantó la cabeza y los miró:

—¿Qué quieres? —Davy repitió que tenía un bono para pan y se lo mostró. El hombre echó un vistazo al trocito de papel antes de preguntar—: ¿Para los dos?

—Sí, señor.

—Tendréis que picar piedras durante cuatro horas. Y no imagino al pequeño picando piedras.

—Yo puedo hacerlo por los dos.

—No, no puede ser. —El hombre miró a John Willie—. Está muy canijo. ¿Qué edad tiene?

—Diez años. Es… sordomudo, señor.

El hombre meneó la cabeza antes de agregar no sin cierta amabilidad:

—Si trabajas todo el día, podrás almorzar.

—Si no le importa, señor, prefiero solamente pan.

El hombre sacó un pequeño redondel de hojalata de un cajón y se le entregó a Davy.

—Te doy uno sólo porque él no podrá trabajar. Vete al patio y pregunta por el señor Rider —dijo señalando hacia un pasillo lateral.

Davy contempló el disco de metal, enfurecido por la injusticia que se cometía con su hermano al negarle un poco de pan, Tirando de la mano del niño, salió a un patio lleno de gente. Algunas mujeres echaban grandes paletadas de carbón a unos cubos. Otras, inclinadas sobre enormes tinas, golpeaban prendas mojadas con palos aplanados. Junto a cada tina se apilaban altos montones de pantalones de fustán y vestidos de sarga gris. Todas las mujeres llevaban gorras blancas y sucias. Varias levantaron la cabeza para mirar a los dos muchachos, pero otras, en su desesperación, no prestaban atención a nadie. Muchas estaban rodeadas por niños de corta edad. Cuando Davy preguntó por el señor Rider le señalaron a un hombre bajito y gordo que reñía a dos niñitos que empujaban una carretilla de piedra picada sobre un desigual pavimento de baldosas. Davy entregó el redondel metálico al señor Rider.

—¿Sólo uno? —preguntó mientras clavaba sus ojillos en John Willie—. Éste puede ayudar a empujar las carretillas.

—No, no puede, y no va a hacerlo. El hombre de allí atrás me dijo que no iba a darle pan, de modo que se quedará conmigo.

—Cuidado, muchacho, o te vas a encontrar con un buen puñetazo en la boca en lugar de pan.

El hombre le miró furioso, pero Davy sostuvo su mirada.

—A trabajar, novato —le gritó, señalando la salida del patio.

Pero Davy se fue sin prisas, con un paso lento y firme, a pesar de que John Willie se le pegaba prácticamente al cuerpo.

Al salir del patio, Davy vio a unos hombres trabajando en la construcción de una carretera en un terreno de labor. El encargado le ordenó:

—Vete junto a aquel hombre, ¿entendido?

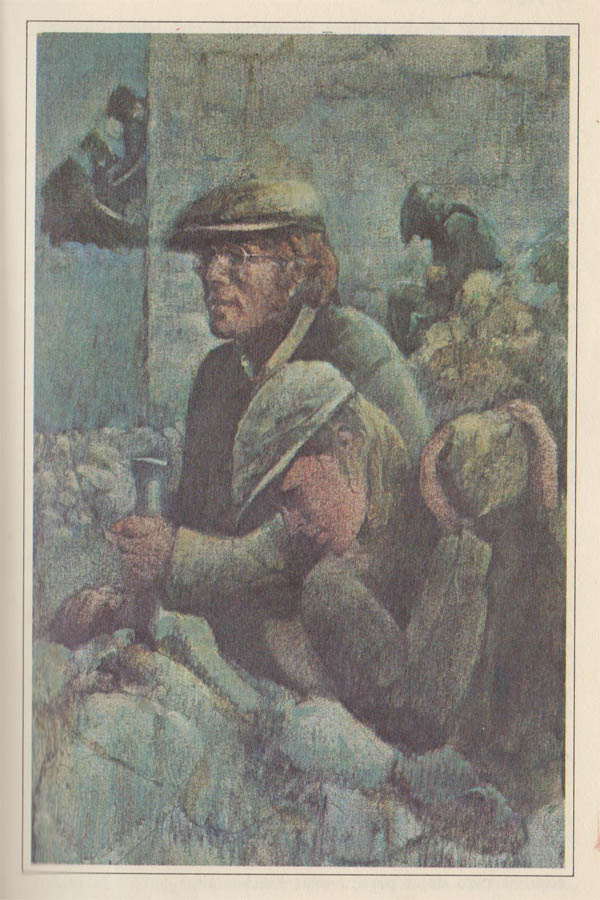

Davy obedeció y fue a colocarse al lado de un hombre alto, pelirrojo, de unos treinta y cinco años.

—¿Qué debo hacer?

El hombre interrumpió el rítmico golpear de su cincel en un bloque de piedra para contestarle:

—Lo mismo que yo. Toma un pico. —Y señaló el borde de la carretera—. Y no te apresures o no aguantarás mucho rato.

Estas palabras fueron las únicas que pronunció el hombre en toda una hora. Pero poco le importaba a Davy, que estaba absorto en sus propios pensamientos. De vez en cuando, miraba hacia John Willie, que, sentado cerca del montón de piedras picadas, con la cabeza baja y la espalda encorvada, era la fiel imagen del más completo desaliento.

Cuando el hombre volvió a hablar fue para preguntar algo acerca de John Willie.

—¿Qué le pasa? ¿Está enfermo?

—No. Es sordomudo.

—Pobre chaval.

—¿Está usted aquí para siempre?

—¿Para siempre? —El hombre levantó la cabeza y lanzó una risotada—. No, hijo. Vine aquí porque hacía tres días que no probaba bocado.

—¿Es de por aquí?

—De bastante cerca, de Durham. Vengo de las minas. ¿Has oído hablar de los sindicatos?

—Sí, eso me suena.

—Bueno, muchacho, si más adelante encuentras trabajo en la mina y quieres conservarlo, no te metas en problemas de sindicatos. Yo estoy en la lista negra por eso. Pero no será por mucho tiempo. —Descargó tres golpes rápidos sobre el cincel—. Llegará un día en que nosotros, los hombres de la mina, estaremos arriba en lugar de esos jefazos… si no me voy antes a la porra.

Davy no respondió. Aquello era un sueño. Su madre le repetía sin descanso: «Siempre habrá jefes y siempre habrá obreros», y Davy estaba convencido de ello. Le hubiera gustado trabajar a las órdenes de un patrón pero, a ser posible, en en la superficie. Sería maravilloso poder ganarse la vida a la luz del día.

Pero no aquí.

Transcurrieron las horas. De pronto se oyó un silbato y el encargado gritó:

—¡Es la hora de manducar!

El hombre pelirrojo dejó caer sus herramientas.

—Bueno, vamos.

—Yo sólo trabajo por el pan. Cuatro horas —puntualizó Davy.

—Lo siento. Hasta ahora, pues.

Pero Davy no volvió a verle. Cuando regresaban los que habían ido a comer, venían cuchicheando y riendo por la carretera. El hombre pelirrojo se había marchado a escondidas después de comer.

Tal vez estaba muerto de hambre, conjeturó Davy, pero aún debía tener fuerzas como para trepar por el muro, que era más alto que el de la finca Peamarsh y que además estaba sembrado por arriba de cristales rotos.

:

:

Al cabo de una hora, Davy y John Willie se marcharon. El abatimiento del niño era tal que Davy le puso el puño debajo de la barbilla para levantarle la cabeza y consolarle. Pero el pequeño no reaccionó y siguió con la barbilla hundida en el pecho.

El hombre que distribuía el pan dijo con una mueca:

—Una hogaza de pan por redondel.

Y del fondo de la estantería sacó una muy pequeña. Davy la tomó sin mirarla, pues tenía los ojos fijos en el rostro del individuo.

Esperó hasta haber salido del asilo para observar a su hermano. Tuvo que contenerse para no llorar al ver que el rostro del pequeño estaba bañado en lágrimas. Cuando John Willie se aferró al muslo de su hermano y le abrazó con fuerza, el nudo que se había formado en la garganta de Davy amenazó con asfixiarle. Luchando para desasirse, dijo a su hermano:

—Cálmate. No pasa nada. ¿Me entiendes? —Apuntó con el pulgar la verja del asilo que se hallaba a sus espaldas y declaró—: Nunca más. Nunca.

Después señaló con el índice el pecho de su hermano y luego el suyo y cruzó los dedos. Por toda respuesta, John Willie le lanzó una mirada de adoración.

El pan era tan duro que Davy tenía dificultad en partirlo. Recordó entonces que el hombre había rebuscado en el fondo de la estantería. Por fin consiguió partir un trozo para cada uno, y caminaron lentamente hacia su casa, que sólo seguiría siéndolo durante dos días más.

La finca Peamarsh parecía desafiar a Davy cuando los dos hermanos se detuvieron ante sus muros. Agarrando con fuerza la cesta de mimbre que acababa de sacar de los matorrales, el muchacho lanzó una flamígera mirada al muro cubierto de zarzas. ¡Al otro lado había comida! Empujó a su hermano hacia un boquete en el muro y le indicó que esperara. Luego, gateando sobre sus manos y rodillas, Davy se introdujo a través de la brecha abierta en la pared de mampostería.

Llegó arrastrándose hasta el huerto donde la maraña se aclaraba para dejar paso a unas hierbas altas que, a la sazón, estaban transformándose en heno. Los árboles aparecían casi desnudos, pero en el suelo, escondidas entre la hierba, había profusión de manzanas y peras dañadas. Algunas estaban tan podridas que los dedos de Davy las traspasaban con facilidad.

La cesta estaba ya casi llena cuando Davy levantó la vista. Se quedó de una pieza al ver que se acercaba la alta y delgada silueta de la señorita Peamarsh. El muchacho se hundió en la hierba cuando la mujer se detuvo para coger algo de un árbol. Pero se dio cuenta de que iba a descubrirle si avanzaba unos pasos más. Se volvió entonces hacia donde creía que se hallaba el muro y empezó a arrastrarse despacio como una serpiente entre las hierbas. Al cabo de unos minutos se paró para escuchar. No se oía ruido de pasos. Levantó la cabeza y advirtió que se encontraba ante una pradera situada detrás de la casa. En otros tiempos debió de ser un bonito césped, pero ahora estaba muy trasquilado por cuatro gansos.

Vio que la señorita se dirigía a la casa y entraba en ella. Davy se levantó y echó a andar hacia el huerto. De pronto se detuvo. A unos seis metros se levantaba un viejo pabellón casi oculto por la vegetación. No cabía duda de que nadie se había acercado por este lugar desde hacía mucho tiempo. La hierba crecía entre las tablas de madera que recubrían el suelo del reducido porche.

La puerta colgaba sesgada. Davy se disponía a subir los peldaños, pero cambió súbitamente de parecer. Se precipitó hacia uno de los lados del pabellón en busca de las ventanas, pero sólo las había en la fachada. Llevaban tanto tiempo cerradas que no logró abrirlas. Parecía pues que sólo podría entrar por la desvencijada puerta. Pero si Davy pisoteaba la hierba al entrar y la señorita Peamarsh pasaba por allí, lo advertiría, y el muchacho no quería correr este riesgo.

Davy ya había decidido que este sería el lugar donde se cobijarían. El único problema estribaba en encontrar un modo de entrar discretamente.

El pabellón estaba construido con tablas traslapadas, cada una imbricada en la siguiente. Con sólo quitar dos o tres, conseguiría penetrar en el pequeño edificio. La parte posterior, semienterrada en la maleza, le ofrecía la solución deseada. Los muchachos tendrían que evitar toda clase de ruidos, pero nadie podía ser tan silencioso como John Willie.

Y Husmeón era obediente, ¿no? El perro, en otros tiempos, acompañaba a los rebaños que iban a pacer a las colinas hasta que un día el padre de Davy le encontró cojeando y se dio cuenta de que una trampa había hecho presa en una de sus patas traseras. Le dio un poco de comer y el perro le siguió hasta casa. Davy aún recordaba la alegría que sintió cuando el sucio animalito se puso a olfatearle la cara. Riendo, había dicho: «Me está husmeando», y así fue como el perro recibió el nombre de Husmeón. El padre de Davy quería mucho al perro y, en realidad, había sido más cariñoso con él que con su hijo menor.

Davy sacudió la cabeza. En los planes que hiciera para el futuro, tendría que contar con Husmeón, no solamente por el pobre animal, sino porque John Willie y Husmeón eran inseparables.

Davy se abrió camino entre las zarzas e introdujo los dedos por debajo de una tabla podrida. Al tirar de ella, casi se cayó de espaldas y se quedó con un trozo de madera en la mano. Desencajó otras dos tablas con la misma facilidad. Entonces penetró en la estancia.

Al incorporarse escudriñó la penumbra que le rodeaba. La habitación medía unos dos metros y medio de largo por uno ochenta de ancho. En una esquina se veía una mesa de bambú, y en otra, una silla del mismo género. La caña estaba rajada y tenía esquirlas por todos lados. El cojín de la silla se había convertido en madriguera de ratones.

El sitio le convenía. No cabía duda de que nadie había entrado allí en muchos años. Davy optó por traer sus ropas de cama, pero pensó que tendría que cocinar fuera, en el páramo. No regresarían nunca al pabellón antes de la medianoche, y durante el día buscaría trabajo. Tal vez lo conseguiría en la recolección de la patata. Sin embargo, sabía que este año habría cola para trabajar en el campo.

Debería procurar que los Coxon no se enterasen de su cobijo. Les contaría que iban a dormir en la mina. A este efecto, dejaría unas cacerolas y algunos objetos en el pozo por si los Coxon fueran a cerciorarse. Se le ocurrió entonces una buena idea: podría encender una hoguera en la entrada de la mina y cocinar allí los días de lluvia.

Cuando Davy se deslizó por el boquete del muro, John Willie le agarró las manos y abrió la boca para emitir un «uaah» de alivio, pero su hermano le ordenó silencio.

Seguro que se encontrarían con los Coxon, pensó Davy» mientras caminaban por la carretera. Y en efecto, poco después Matthew Coxon y sus dos hijos mayores se dirigían hacia ellos a grandes zancadas balanceando en las manos sus latas llenas de comida.

—Veamos lo que hay aquí. —El señor Coxon introdujo la mano en la cesta de Davy y extrajo una manzana casi perfecta, pues sólo tenía una picadura de avispa—. Buena fruta, sí señor. ¿Dónde la has cogido, muchacho?

—Ahí atrás.

—¡Escuchadle! —dijo Fred Coxon que, pese a ser más pequeño que su hermano Arthur y que el propio Davy, resultaba el más agresivo de la familia. Y repitió—: ¡Ahí atrás! ¡Podría ser en Jarrow o en Newcastle! No nos lo vas a decir, ¿verdad?

—Desde luego que no —repuso Davy.

Como los dos muchachos se miraban furiosamente, Arthur Coxon intervino:

—Ya basta. Déjalo en paz. A partir del sábado necesitará todas las manzanas que pueda encontrar.

Sin hacer caso de la observación de su hijo, el señor Coxon preguntó a Davy:

—Sí, el sábado. ¿Has decidido qué vas a hacer con tus bártulos?

—Sólo sé que no voy a dejarlos allí.

—No me extraña. Los irlandeses vienen a vivir aquí.

—¿Los irlandeses van a venir a vivir a nuestra calle? —preguntó Davy con los ojos muy abiertos.

—Sí. Los capataces los mandan aquí por si los tontos van a la huelga en el pozo principal.

Davy replicó pausadamente:

—Usted no irá a la huelga, ¿verdad?

Se ensombreció el rostro de Matthew Coxon cuando refunfuñó:

—Tengo responsabilidades y una familia que alimentar. Los agitadores pueden hacer lo que les dé la gana. Yo sólo me ocupo de mis asuntos. Lo que quería decir, muchacho, es que podemos guardar tus cosas hasta que encuentres cobijo. Y te lo ofrezco; soy un hombre de palabra.

—Gracias, pero ya está todo arreglado.

Antes de reanudar su camino, el señor Coxon tiró la manzana en la cesta con tanta fuerza que la fruta se partió en dos. El hombre volvió a refunfuñar;

—Bueno, ¡que tengas suerte! —Y agregó al echar una mirada a John Willie—; La vas a necesitar con esa pesada carga sobre los hombros.

Davy siguió con la vista al hombrecillo que se alejaba. Los Coxon no se quedarían con sus cosas, eso jamás. A la mañana siguiente, iría a ver al señor Cartwright para regalarle sus pocos bienes. Pero si por alguna razón el señor Cartwright no quisiera aceptarlos, los quemaría. La preciosa mesa de su madre, las sillas, incluso los largueros de la cama, preferiría quemarlo todo antes de que ese esquirol de Coxon se quedase con ello.