El triángulo interior y la caída

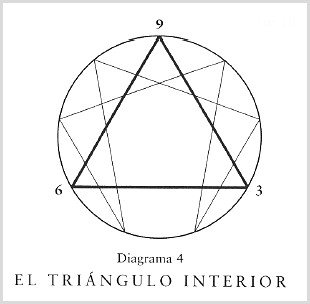

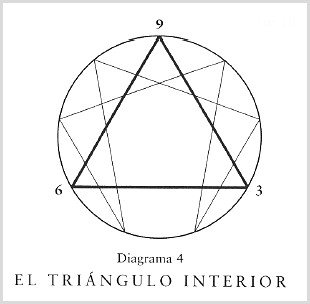

La figura del eneagrama está compuesta por un triángulo interior que une los Puntos Nueve, Seis y Tres, y una forma externa constituida por la unión de los Puntos Uno, Cuatro, Dos, Ocho, Cinco y Siete. Estas dos formas no se interseccionan, como puede verse a continuación en el Diagrama 4, y por eso el triángulo interior es una entidad independiente de tipos.

En el nivel del eneagrama de la personalidad, el triángulo interno representa los factores responsables y los estadios de los procesos arquetípicos: aquellos en los que se pierde el contacto con nuestra naturaleza básica o esencial y en los que simultáneamente se produce el desarrollo de una estructura de ego. Nuestra naturaleza esencial es lo que somos cuando estamos libres de la experiencia del pasado; es nuestra naturaleza innata y un estado de conciencia no condicionado. Es nuestro estado de la niñez, y coexiste con las características particulares de nuestra alma, tales como la ternura, la claridad, la fortaleza y otras. Cuando somos bebés, sin embargo, no tenemos la capacidad de saber que ésta es nuestra experiencia, porque todavía no hemos desarrollado la capacidad de reflexionar.

El proceso de perder el contacto con nuestra naturaleza esencial es universal: todos los que desarrollan un ego tienen que pasar por ello. Lo que significa, evidentemente, todos los seres humanos del planeta, a menos que uno nazca santo o loco, es decir, que nunca desarrolle una estructura de ego. Puede considerarse que cada uno de los eneatipos del triángulo interior se «especializa» o se forma alrededor de uno de los tres factores arquetípicos de esta pérdida. También puede interpretarse que cada uno de estos tipos está centrado en las tres fases correspondientes del proceso del desarrollo del ego. Por el contrario, los otros puntos del eneagrama, pueden verse como elaboraciones posteriores de este proceso. La comprensión del proceso representado por el triángulo interno no sólo nos ayuda a entender el eneagrama de la personalidad, sino que también nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos confrontarnos con nosotros mismos para reconectar con nuestra naturaleza esencial. Como estoy describiendo las fases de un proceso universal, más que los propios eneatipos, me referiré a los Puntos Nueve, Seis y Tres, en vez de utilizar los nombres de los eneatipos correspondientes.

El Punto Nueve, como indica su posición en la parte superior del eneagrama, representa el principio básico que inicia el desarrollo del ego: la perdida del contacto con nuestra Naturaleza Verdadera. En el trabajo espiritual, a menudo se hace referencia a esta pérdida como el quedarse dormido, entrando en un estado de ignorancia y oscuridad. El proceso de perder el contacto con lo innato y no condicionado se produce de forma gradual durante los primeros años de vida y, al llegar a los cuatro años, la percepción de la esencia se ha perdido casi por completo. Esta pérdida de conciencia de nuestra naturaleza esencial inicia el desarrollo del armazón que constituye la estructura del ego.

El desarrollo de esta estructura es un requisito previo al desarrollo espiritual, ya que parte del logro del ego es la conciencia introspectiva. Sin ella, no podríamos darnos cuenta de nuestra propia conciencia. Las diferentes tradiciones explican de diversos modos la razón de esta pérdida aparentemente inevitable y lamentable. En definitiva, sigue siendo un misterio, y nuestras creencias acerca del propósito de la pérdida son irrelevantes. Se trata simplemente de algo que ocurre, y podemos enfrentarnos a esta separación o bien permanecer dormidos ante ella.

Hay una serie de factores que conducen a esta pérdida de contacto con la Esencia, y la primera es la identificación con nuestros cuerpos, a los que adjudicamos quiénes somos y qué somos. Para Heinz Hartmann, considerado el padre de la psicología del ego y uno de los psicoanalistas postfreudianos más importantes, una de las características de nuestra conciencia como recién nacidos es que se trata de una matriz no diferenciada en la cual las estructuras psicológicas que surgen más tarde —como el ego, el superego y los impulsos instintivos— no se encuentran definidas ni se distinguen unas de otras. René Spitz, más o menos contemporáneo de Hartmann y precursor de la investigación analítica de la relación materno-filial, amplía este concepto al de no diferenciación, en el cual, en nuestra conciencia, no existe ningún tipo de discriminación entre lo interno y lo externo, el yo y los otros, la psique y el soma, y por lo tanto, tampoco hay cognición.

Lo que sabemos, basándonos en la experiencia de aquellos que han ahondado en las capas más profundas de la estructura de su personalidad y en los recuerdos contenidos en ellas, el niño se encuentra en un estado de unicidad constituido por sensaciones corporales, emociones y estados de la esencia. Todo el contenido de la conciencia está mezclado en una especie de sopa elemental. Es probable que a pesar de que un niño ve las diferencias entre las cosas, en realidad no sepa que están separadas. Puede sentir el calor del pecho de la madre, por ejemplo, y ver el color rojo de su pelota, y sentir las punzadas de hambre en su vientre, pero seguramente no concibe estas experiencias como diferentes entre sí. Calor, rojo y hambre son partes de la unidad de su experiencia.

El comienzo de la cognición se origina con la diferenciación entre las sensaciones agradables y desagradables, y cualquier rastro de memoria de estas impresiones se registra gradualmente en nuestro sistema nervioso central desarrollado. A través de la repetición de estas impresiones, la memoria empieza a formarse. El hecho de que nuestra primera diferenciación sea entre el placer y el dolor significa que el principio freudiano de esforzarse por alcanzar el placer y evitar el dolor es el principio más fundamental que subyace a la estructura del ego. Poco a poco empieza crearse una mayor diferenciación: el sentido de que lo interior frente a lo exterior comienza a tomar forma. El conjunto de sensaciones procedentes del interior del cuerpo se registran como un rudimentario sentido interior de la identidad, que constituye la base de un progresivo sentido del yo. A través de las experiencias repetidas de ser tocado por la persona que actúa como madre, el conjunto de sensaciones de la periferia del cuerpo se aglutinan como una sensación de los límites del cuerpo. Todos los cuerpos de los seres humanos están separados de los cuerpos de los otros seres humanos, y por ello, el contacto repetido del entorno con nuestra piel nos lleva a una sensación preliminar de ser una entidad separada y distinta. Esta sensación de separación —de definirnos como algo que tiene contornos y límites incuestionables— constituye otra creencia funda-mental y característica de la estructura del ego.

El comienzo de la conciencia introspectiva se inicia entonces con las impresiones físicas, y por tanto nuestra sensación de quiénes y qué somos acaba identificándose con el cuerpo. Como decía Freud, «el ego es primero y antes que nada es un ego corporal»[10]. Esta identificación con el cuerpo y, en consecuencia, con el hecho de que su diferencia define quiénes y qué somos, nos desconecta de la conciencia de nuestra temprana niñez en la cual todo se experimentaba como la totalidad, que es la misma unicidad de las profundas experiencias referidas por los místicos de todas épocas. En los momentos en que se suspende esta presuposición de nuestra separación inherente, lo que vemos es que nuestra naturaleza elemental y la naturaleza de todo lo que existe son la misma cosa. Cuando nos identificamos con nuestros cuerpos y por tanto con nuestra separación, en vez de experimentarnos como manifestaciones únicas de una cosa, o como células diferentes del cuerpo único del universo, llegamos a experimentarnos como fundamentalmente independientes, y por tanto desconectados y apartados del resto de la realidad.

El segundo factor de la pérdida del contacto con nuestra naturaleza esencial tiene que ver con las inconveniencias del entorno del niño. Tales inconveniencias incluyen abusos y falta de sensibilidad y de respuesta ante las necesidades del pequeño por parte del entorno, en especial de la persona que actúa como madre. Como los niños no pueden comunicar verbalmente sus necesidades, esta falta de sensibilidad es para la mayoría inevitable; la madre sólo puede suponer que el niño tiene hambre, que le duele el vientre o que ha defecado. El sufrimiento, que en principio es físico, hace que el niño reaccione en un intento por aliviarlo. La ansiedad de la supervivencia patea con fuerza, y el niño entra en alerta roja para intentar protegerse del dolor y eliminar su causa. Esta reacción lo desconecta de su estado de no diferenciación, en el cual, su conciencia está totalmente unificada con la Esencia. Cuando el dolor desaparece, la conciencia del niño vuelve a fundirse en la no diferenciación.

Este ciclo de reacción y relajación se repite una y otra vez, dependiendo del entorno. Si existe violencia u otros impactos fuertes, la reactividad se vuelve más o menos constante. Incluso en ausencia de traumas serios, el entorno es registrado por todos los neuróticos normales como algo más o menos inconstante a la hora de ofrecer su apoyo, y por lo tanto crecemos más o menos desconectados de nuestra naturaleza esencial. A continuación, Almaas describe de qué manera la pérdida de una respuesta sensible constante (el apoyo, en términos psicológicos)[11] conduce a la desconfianza en el entorno, lo que su vez conduce a la reactividad en el núcleo del desarrollo del ego:

Al tener que reaccionar a la pérdida del apoyo, el niño ya no puede simplemente ser, y el florecimiento natural del alma queda interrumpido. Si esta reactividad se vuelve predominante, el desarrollo del niño se basará en esa reactividad más que en la continuidad del Ser. Si su desarrollo se basa en la reactividad ante un ambiente inseguro, se desarrollará desconectado del Ser y, por lo tanto, lo que más se potenciará será su ego. Si su desarrollo se origina a partir de la continuidad del SER, la conciencia del niño permanecerá centrada en su naturaleza esencial y su desarrollo será la maduración y la expresión de esa naturaleza.

Cuanto menos apoyo ofrezca el entorno, más se basará el desarrollo del niño en esta reactividad, la cual es básicamente un intento de hacer frente a un entorno poco fiable. El niño desarrollará mecanismos para enfrentarse a un ambiente en el que no puede confiar, y estos mecanismos forman la base del desarrollo del sentido del yo, o ego. Este desarrollo de la conciencia del niño se fundamenta pues en la desconfianza, y por eso la desconfianza es parte del principio del desarrollo del ego. La conciencia del niño —su alma— interioriza el entorno en el que crece, y después proyecta este entorno sobre el mundo.

En el ego existe de forma implícita una desconfianza básica de la realidad. La falta de apoyo del entorno conduce a la ausencia de la confianza esencial, lo que después se convierte es una desconexión del Ser, que lleva a la reactividad, la actividad del ego.[12]

La desconexión de nuestro estado original no diferenciado crea una división o dualidad entre nosotros y la Esencia, la cual, junto con la identificación que hacemos con nuestro cuerpo, da lugar a la creencia de nuestra separación inherente. Este es el origen de la ilusión de la dualidad, el problema espiritual por excelencia, por el cual nos experimentamos a nosotros mismos y al ser como dos cosas distintas. El tercer factor que contribuye a la pérdida de contacto con el Ser es la falta de sensibilidad de los padres con respecto a nuestra profundidad. El hecho de que nos cuiden padres que se creen entidades definitivamente separadas (a menos que se haya nacido de padres totalmente iluminados) configura intensamente nuestra conciencia. Debido a su falta de sensibilidad a su propia naturaleza esencial, nuestros padres no pueden percibir, valorar ni reflejar nuestra verdadera profundidad. Como nuestra conciencia durante los primeros meses de vida está fundida con la de nuestra madre, lo que ella experimenta de nosotros se convierte en lo que nosotros experimentamos de nosotros mismos. Como dice Margaret Mahler: «La interrelación en la fase simbiótica crea una configuración que se imprime de forma indeleble —el patrón complejo— que se convierte en el leitmotiv de que el niño se convierta en el hijo de su madre concreta»[13], lo cual significa que nos convertimos en lo que nuestra madre percibe que somos. No se trata sólo de la sociedad y la cultura que nos trasmiten nuestros padres, sino de toda la visión del mundo sobre la que se apoyan. Esta visión del mundo que absorbemos con la leche de nuestra madre es la de la personalidad, en la cual lo físico se experimenta como la única dimensión de la realidad que es real. Debido a que la profunda dimensión de la realidad —la de nuestra naturaleza esencial— no es sustentada ni reflejada, poco a poco también nosotros perdemos el contacto con ella.

Como se menciona en la Introducción, la Esencia, la naturaleza de nuestra conciencia o alma, tiene muchas cualidades diferentes, que se llaman Aspectos Esenciales. La Compasión, la Fuerza, la Inteligencia, la Alegría, la Paz, la Honestidad y la Capacidad de Sustentar son algunos de estos Aspectos. De manera que aunque la Naturaleza Verdadera de nuestra alma es única, las características que manifiesta se transforman, o bien cambian las cualidades con las que estamos más en contacto en un momento dado. La cualidad de la Esencia que se manifiesta depende de la situación externa en la que nos encontramos o de lo que está surgiendo en nuestro proceso interior. Por ejemplo, podemos descubrir que la compasión surge dentro de nosotros en presencia de un amigo que está sufriendo, o podemos encontrarnos con una sensación de apoyo interno cuando experimentemos una falta de confianza interior. Como en el cuento Sufí de los mullas que tocaban diferentes partes de un elefante en la oscuridad y cada uno tenía una sensación diferente de lo que era un elefante, cada Aspecto representa una cualidad diferente de nuestra Naturaleza Verdadera, pero todos son partes de una sola cosa. Aunque la cara que presenta la Esencia puede variar, sigue no obstante siendo una.

Si bien parece ser que el niño experimenta muchas cualidades diferentes de la Esencia, algunas de ellas se vuelven predominantes en las fases específicas del desarrollo. Por ejemplo, durante la fase que Mahler llama simbiosis, que dura desde los dos a los seis meses, el aspecto más destacable es el del amor extático, caracterizado por una dulce sensación de estar fundido y unido a todo. Es durante esta fase que el niño y la madre se siente fusionados entre sí, y es esta dichosa sensación de unión la que los adultos buscan recuperar a través del enamoramiento. Cuando el niño comienza a separarse físicamente de la madre, al empezar a gatear, hacia los seis o siete meses, también empieza a desarrollar una sentido interno por el que discrimina entre él y la madre, como «si saliese del huevo» de la órbita simbiótica. El Aspecto que corresponde a esta subfase de diferenciación se caracteriza por una expansión energética, una sensación de fuerza y de capacidad. Cuando el niño empieza a explorar su mundo, encantado con su capacidad de tocar, probar y manipular todos los objetos y personas fascinantes que hay en él, otro aspecto se vuelve predominante. Se caracteriza por una sensación de deleite y una curiosidad sin límites y sin propósito acerca de todo lo que encuentra.

A medida que el niño avanza en cada etapa del desarrollo del ego, en cada momento destaca más un determinado Aspecto. Cualquier fractura o trauma que se produzca durante esa etapa del desarrollo —de las que incluso los mejor adaptados tienen muchas— afecta nuestra relación con el Aspecto Esencial asociado, debilitando nuestro contacto con él. Estas fracturas se vuelven parte de la historia que se almacena en nuestros cuerpos y en nuestras almas.

La pérdida de contacto con nuestras profundidades es lo que algunas escuelas espirituales llaman la caída. No ocurre de golpe, como parecen sugerir algunas enseñanzas, sino que se produce gradualmente durante los primeros cuatro años de la infancia, a medida que avanzamos por las etapas en las que dominan Aspectos particulares. Las fracturas y la falta de reflejos de estos Aspectos, como se ha mencionado previamente, provocan que uno a uno se vayan perdiendo de nuestra conciencia, algunos de forma gradual y otros bruscamente. Al final se alcanza una especie de masa crítica, en la cual la totalidad del mundo esencial se desvanece de nuestra conciencia. Debido a que la Esencia es la naturaleza del alma, la caída no es una verdadera pérdida de la Esencia; por el contrario, simplemente perdemos el contacto con ella. Esta es una distinción importante, porque significa que el mundo esencial está presente en todo momento; solamente lo hemos «olvidado» o borrado de nuestra conciencia. Está aquí en todo momento y es inseparable de quiénes somos y de lo que somos, pero se ha quedado en nuestro inconsciente. Tal comprensión es la base de algunas enseñanzas espirituales que dicen que ya estamos iluminados. Sin embargo, para la mayoría, existe poco consuelo en ello, ya que el mundo esencial no emerge en la conciencia sólo porque mentalmente sepamos que está allí.

Una manera por tanto de contemplar el desarrollo espiritual consiste en hacer consciente lo inconsciente. En la conciencia normal, el mundo esencial esta cubierto por el estrato más profundo de la personalidad, que incluye contenidos que han sido reprimidos de la conciencia así como otros que nunca la han alcanzado, como los impulsos instintivos y los recuerdos y fantasías relacionados con ellos. Freud, que desarrolló la idea del inconsciente, percibió que contenía ciertas funciones del ego y del superego de las que no se tenía conciencia, así como lo que él llamo el id o ello. Su concepción del id era lo que «contenía todo lo heredado, lo que está presente en el nacimiento, en la base de cada constitución; sobre todo, por tanto, los instintos, que se originan a partir de organizaciones somáticas y que encuentran una primera expresión aquí [en el id] en formas que desconocemos»[14]. El mundo esencial, que está presente en el nacimiento, estaría, lo que resulta interesante, incluido en la propia definición del id de Freud, aunque éste no teorizó ni escribió sobre la dimensión espiritual.[15]

Como cada uno de los Aspectos de la Esencia se va sumergiendo en el caldero del inconsciente como parte del id, poco a poco vamos perdiendo el contacto con esta parte preciosa de nosotros; de hecho lo que nos hace realmente dignos de ser apreciados. Esto es lo que Almaas formuló como la teoría de los agujeros, por razones que enseguida se entenderán. Con cada Aspecto que se pierde, sentimos que falta algo y experimentamos una sensación de carencia que interpretamos como deficiencia: «Hay algo que falta en mí y por tanto hay algo incorrecto en mí». Es como si hubiera agujeros en nuestra conciencia donde debería haber algo que los integrase, y esta sensación de lugares vacíos puede experimentarse de una forma bastante literal. Podemos incluso sentir que existen agujeros en diferentes partes de nuestro cuerpo, aunque sabemos que físicamente están llenas. A medida que se forman estos agujeros, a resultas de la pérdida de estos Aspectos Esenciales, el equilibrio se inclina hacia una sensación general de vacío y deficiencia, que después forma el núcleo de la experiencia interna de la mayoría de las personas, sean o no conscientes. Este estado de deficiencia del ego, que puede experimentarse como una sensación de carecer de valor, de no merecer, de ser pequeño, débil, de sentirse completamente incapaz, impotente, inadecuado, inútil y sin ningún apoyo, forma la capa más profunda y por tanto la más honda experiencia de la personalidad. No puede ser de otro modo, puesto que la personalidad es una sensación del yo carente de su fundamento —la Esencia— y por tanto sólo podemos sentirnos deficientes.

La primera fase, la pérdida del contacto con la naturaleza esencial de uno mismo que inicia la formación de la personalidad o estructura del ego y provoca el estado de vacío deficiente en su núcleo, está representada por el Punto Nueve en el triángulo interior. Aún a riesgo de confundir al lector añadiendo un nuevo nivel de complejidad, es interesante apreciar que los tres factores que he descrito como mediadores de la pérdida de contacto con nuestra Esencia —la identificación con el cuerpo, la reactividad y pérdida de confianza en el entorno y la ausencia de reflejo del mundo esencial— corresponden a las tres esquinas del triángulo interior, de modo que tenemos un triángulo dentro de un triángulo. La identificación con el cuerpo se relaciona con el Punto Nueve; el estado de alarma reactiva que se produce cuando nuestras necesidades no son totalmente cubiertas por nuestros primeros cuidadores se relaciona con el Punto Seis, y la falta de contacto con nuestro mundo esencial y de su reflejo por parte de nuestros padres se relaciona con el Punto Tres. A continuación veremos por qué he hecho estas correlaciones.

En el Diagrama 3, el Punto Nueve y los puntos contiguos a él, el Ocho y el Uno, forman la esquina de la «indolencia» del eneagrama, lo cual significa que todos estos tipos —Ego-Indolencia (9), Ego-Venganza (8) y Ego-Resentimiento (1)— tienen una conexión subyacente en el «quedarse dormidos»: la pérdida de contacto con la Esencia y la orientación subsiguiente hacia el exterior. La idea es que estar dormido a nuestra Naturaleza Verdadera y no hacer nada para despertarse del sueño de la inconsciencia es pereza: no hacemos lo que es necesario hacer. Siguiendo la dirección del movimiento dentro del triángulo, la siguiente etapa en el desarrollo de la personalidad está representada por el Punto Seis. Esta esquina del eneagrama, el Punto Seis (Ego-Cobardía) y sus puntos contiguos —Siete (Ego-Planificación) y Cinco (Ego-Avaricia)— es la esquina del «miedo», y representa el miedo que se produce dentro del alma como resultado de las fracturas en el entorno de apoyo que provocan el alejamiento de la Esencia y, de forma circular, el miedo que surge debido a la pérdida de este contacto.

El vacío deficiente que queda como secuela de la formación de agujeros es demasiado doloroso como para que lo pueda tolerar la conciencia del niño, y desencadena el miedo de si podrá sobrevivir a esta pérdida. Este miedo de dejar de existir, si se experimenta la pérdida, forma una capa de tensión y constricción alrededor de cualquier orificio, y en conjunto se experimenta como un anillo de terror en la base de la estructura de la personalidad. Este anillo es un nivel de miedo en el cual nos sentimos desconectados, perdidos y en el seno de un profundo riesgo, y puede describirse más exactamente como terror primordial. Es una contracción del alma, y se expresa en un patrón de tensión o acorazamiento en el cuerpo. Toda la estructura de la personalidad es en definitiva una gran contracción, un soporte rígido que es sinónimo de este miedo primordial cristalizado en el alma.

Esta capa de miedo se vuelve especialmente evidente en el proceso de recuperar el contacto con la Esencia, en el momento en que nos alejamos del estrato más externo de la personalidad y empezamos a acercarnos a los estados subyacentes de vacío deficiente. Esta capa de miedo es el arquetipo de la ansiedad de alarma, una sensación de peligro inminente que sentimos cuando algo que está guardado en el inconsciente empieza a abrirse paso hacia la conciencia, y que moviliza los sistemas de defensa del ego para mantener su contenido apartado de la conciencia. La ansiedad de alarma, pues, es una manifestación superficial de esta capa primordial de miedo. Paradójicamente, como se ha mencionado antes, es el mismo miedo que nos impulsó a perder el contacto con la Esencia por primera vez, ya que, como hemos visto, las fracturas en el entorno de apoyo desencadenan la reactividad que nos desconecta de la morada del Ser. Volveremos a la esquina del miedo cuando comentemos el proceso de reconectar con nuestra naturaleza esencial.

Ante el miedo de no sobrevivir, el niño intenta restablecer un cierto equilibrio en su emergente economía psíquica; y al avanzar en este proceso de desarrollo del ego, nos encontramos con lo que representa el Punto Tres. Para enfrentarse con lo que experimenta como un miedo de algo que amenaza su vida, el niño tapa los agujeros perdiendo la conciencia de ellos y del miedo que los acompaña. Una vez pierde la conciencia de estos lugares vacíos en su psique, también empieza a intentar llenarlos, ya que, aunque están reprimidos, su alma sabe que aún están allí. Intenta llenarlos buscando algo del exterior que se parezca a lo que falta, un proceso que se vuelve más elaborado y refinado a medida que se hace mayor. Inicialmente, por ejemplo, una bolsa de agua caliente o una «mantita» puede sustituir la pérdida de un tierno contacto amoroso. En la edad adulta, llenar estos agujeros puede adoptar la forma de buscar el éxito en el mundo para llenar el vacío de la impotencia, buscar el reconocimiento o acumular objetos valiosos para llenar el vacío de la insuficiencia, hacer algo que se considere socialmente importante para llenar el vacío de la inutilidad, escalar montañas para llenar el vacío de la debilidad, buscar una pareja para llenar el vacío de no sentirse digno de amor, etc.

A la vez, se van desarrollando sectores de la personalidad que corresponden a cada agujero. Los rastros de recuerdos que describimos antes se aglutinan en autoimágenes, en representaciones internas de nosotros mismos. Estas autoimágenes contienen el recuerdo de la pérdida del contacto con cada Aspecto, las creencias sobre nosotros mismos a las que da lugar la pérdida y las emociones que surgen como parte de esta sensación del yo. En su momento, estas representaciones de uno mismo forman parte de una autoimagen general, un retrato interno de nosotros mismos, la mayor parte del cual permanece inconsciente. Creemos ser alguien débil o que no merece amor o que carece de perseverancia o de esplendor o de cualquier otra cualidad de nuestro interior con la que hemos perdido el contacto.

La persona externa que presentamos al mundo, que a menudo se considera la autoimagen, es sólo la manifestación más externa de este retrato interno de nosotros. A todos los eneatipos en la esquina de la «imagen», que se llaman, como se ve en el Diagrama 3, Ego-Adulación (Punto Dos), Ego-Vanidad (Punto Tres) y Ego-Melancolía (Punto Cuatro), les preocupa la imagen, tanto en cuanto a lo que se presenta externamente como a la imagen que se forma internamente. Esta es una manifestación superficial de un proceso más profundo de identificación con imágenes internas de nosotros mismos: nuestra autoimagen.

Con el tiempo, esta autoimagen se vuelve coherente —somos una persona así y asá que tiene estas y aquellas cualidades, características y habilidades—, determinada principalmente por los agujeros concretos y las características inherentes que forman nuestra sensación de quiénes somos. Esta sensación del yo, como explican los psicólogos de las relaciones objetales, se desarrolla conjuntamente con una sensación del «otro». Las impresiones y las experiencias repetidas que se registran como recuerdos en la conciencia en desarrollo del niño se funden al final en una sensación de lo que somos y lo que no somos a partir de otro, originalmente la madre o nuestro principal cuidador en la infancia. Esta imagen interna o concepto original del otro, nuestra imagen-objeto, que lleva por siempre la huella de nuestra madre, forma una plantilla a través de la cual experimentamos todo el mundo externo. Así que al igual que el desarrollo de nuestra autoimagen está estrechamente ligado a lo que nuestros padres percibieron y reflejaron de nosotros, nuestra sensación de los demás reproduce a aquellos que nos reflejaron en un principio. Por eso, nuestros amigos y amantes tienen el hábito peculiar de recordarnos a nuestros padres, e incluso nuestro concepto más profundo de lo Divino tiene frecuentemente la dolorosa característica de recordarnos al de nuestra madre.

Estas estructuras mentales del yo y las imágenes-objeto, que definen quiénes somos en relación con el mundo que nos rodea, actúan como filtros que mantienen nuestra conciencia centrada en la superficie de quiénes somos e identificada con ella, en vez de hacerlo con nuestra profundidad. Esta identificación con la superficie está estrechamente relacionada con la falta de percepción de nuestra naturaleza más profunda por parte de nuestros padres, que se ha comentado antes como uno de los factores responsables de la desconexión de la Esencia, representada aquí por el Punto Tres. Como dice Almaas:

Llegará un momento en que no existirá ninguna esencia en la experiencia consciente de la persona. En vez de experiencia o de ser, existirán muchos agujeros: todo tipo de deficiencias y carencias profundas. Sin embargo, por lo general, la persona no será consciente de este estado vaciado. Por el contrario, normalmente es consciente del relleno que tapa la conciencia de estas deficiencias, lo cual toma por su personalidad. Por eso esta personalidad es considerada una falsa personalidad por las personas conscientes de la esencia. La persona no consciente, sin embargo, cree honestamente ser consciente de sí mismo, sin saber que eso es sólo un relleno, capas de velos que tapan la experiencia original de la pérdida. Lo que habitualmente queda de la experiencia de la esencia y de su pérdida es un sentimiento vago de no estar completo, una sensación desgarradora de carencia, que se incrementa y se hace más profunda con la edad.[16]

Cuando la sensación de ser incompleto y de carencia que describe Almaas nos lleva a preguntarnos si hay algo más en la vida que esta falta de sentido y vacío interno que experimentamos, cuando finalmente agotamos las esperanzas de que las respuestas a nuestros problemas vendrán de soluciones externas, cuando dejamos de intentar ser de un modo concreto para obtener lo que creemos que nos proporcionará la satisfacción, y cuando dejamos de intentar llenar nuestro vacío interno o de evitar enfrentarlo, podemos por fin empezar la gran inversión de la rueda de la vida: mirar directamente y de forma sincera hacia nuestro mundo interior y nuestra conciencia, que es lo que realmente determina nuestra experiencia.

Si entendemos que nuestra sensación de nos ser completos es el resultado de haber perdido el contacto con nuestras profundidades y que este contacto está oculto por capas de estructuras psicológicas, resulta que todo lo que tenemos que hacer para volver a conectar con nuestras raíces espirituales es volver hacia atrás, a través de estas estructuras, hasta llegar a lo que se encuentra tras ellas. Como estas estructuras que forman la personalidad se desarrollan en respuesta a los agujeros, imitan las cualidades del Ser que se han perdido de la conciencia. Por lo tanto, lo que debemos hacer para recuperar el contacto con nuestras profundidades es recorrer hacia atrás nuestras etapas del desarrollo. Esto supone estar presente en nuestra experiencia inmediata, lo que quiere decir contactar y sentir totalmente nuestras sensaciones corporales, nuestras emociones y pensamientos, y ser curiosos e inquisitivos sobre lo que encontramos. Cualquier cosa basada en una construcción mental —que es lo que son nuestro yo y las imágenes-objeto— se disolverá bajo la investigación de la experiencia, y finalmente revelará el agujero de la Esencia que llena esta invención. Cualquier cosa que sea intrínsecamente real se expandirá y se volverá más sobresaliente en nuestra conciencia.

Si abandonamos nuestras defensas de autoengaño, negación y evitación, al comienzo del trabajo interior descubrimos que quien creemos ser sólo es una falsa personalidad, la cual, como hemos visto, llena el agujero total de la pérdida de contacto con nuestra Naturaleza Verdadera. Por tanto, empezamos el Viaje en el Punto Tres, que aquí representa la identificación con nuestra superficie, la personalidad. También representa todos los apoyos de la personalidad: todo lo que buscamos del exterior para llenarnos, incluidas las relaciones, riqueza, poder, estatus, conocimiento, etc. Hablando en general, simboliza el relleno de nuestros agujeros, ya sea a través de construcciones mentales o de atavíos externos, que sólo sirven para desconectarnos aún más completamente de las profundidades y que pueden ofrecer un verdadero sustento a nuestra superficie y a nuestras vidas, en las que están implícitas.

La personalidad se caracteriza por una serie de cualidades que la distinguen claramente de nuestra naturaleza esencial. Una de sus principales características es que es rígida y estática, de modo que nuestro progresivo sentido del yo varía poco de un momento a otro, y respondemos a lo que la vida nos presenta basándonos en nuestro sentido subjetivo del yo más que en lo que la situación pide. Nuestra experiencia del momento presente está filtrada por las capas de imágenes antes comentadas sobre quiénes somos y lo que es el mundo que nos rodea —nuestra película interna— reunidas a partir de los elementos de nuestro lejano pasado. Estas capas amortiguan lo que está ocurriendo, distorsionándolo y haciendo que interpretemos incorrectamente lo que percibimos, de manera que en realidad respondemos al pasado y no al presente. Esto puede manifestarse de las maneras más simples, como cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una situación en la que necesitamos ser asertivos acerca de nuestras necesidades, pero no lo expresamos porque nos sentimos como alguien que no puede y no debe hacerlo. Esta rigidez surge de manera más intensa en las relaciones íntimas, cuando no creemos que la otra persona nos quiera de verdad, o cuando pensamos que no debe ser realmente tan maravillosa si nos damos cuenta de que en verdad nos quiere. Otro ejemplo común es cuando recibimos un ascenso importante o un gran reconocimiento por nuestros logros, y pensamos que debe haber algún error.

Uno de los rasgos comunes de todos estos ejemplos es que confirman una autoimagen basada en la carencia, reflejando la deficiencia que conforma la capa más profunda de la personalidad. Por eso, cuando obtenemos lo que más deseábamos —lo que pensamos que de verdad llenará el agujero—, si no hemos encontrado todavía nada erróneo en ello o no nos hemos convencido de que en realidad no podemos tenerlo, en el mejor de los casos la satisfacción será efímera.

Es importante comprender que la autoimagen ha estructurado de tal manera nuestra conciencia, que no estamos tratando con algo voluntario, sino más bien con algo incuestionable, convicciones básicamente inconscientes acerca de quiénes y qué somos y de quiénes y qué son los otros y el mundo que nos rodea. Las personas pueden entrar y salir de nuestras vidas, pero los papeles que les asignamos en nuestra película interna varían sólo ligeramente, y la mayoría son elaboraciones de las personas significativas de nuestra infancia. Las situaciones de la vida en las que nos encontramos tiene el diabólico hábito de repetirse. Cuando empezamos de veras a comprender la situación dentro de nuestra identificación con el mundo de la personalidad, comenzamos a apreciar la magnitud del confinamiento de nuestra autoimagen.

Llevando la conciencia a nuestros cuerpos, experimentando y aceptando totalmente cualquier sensación, emoción y pensamientos que surjan dentro de nuestra conciencia, avanzamos en profundidad dentro de nosotros mismos y comenzamos a sentirnos más en contacto con nosotros. Este cambio del enfoque, desde la orientación exterior hacia la exploración interior, va haciendo disminuir la fuerza de la personalidad. Al empezar a explorar el espacio interior, una de las cosas que solemos descubrir son nuestros «deberías» internos, que vienen de nuestro crítico interior, el superego. Esta voz, que es la interiorización de figuras de autoridad de la infancia, fue la última capa de la personalidad que se desarrolló, y por tanto es la primera que encontramos. Tal como indica el nombre en alemán que le dio Freud —Über-Ich—, su función es vigilar al Ich, nuestro sentido del «yo». Conserva el status quo de la personalidad a través de sus preceptos y amonestaciones, diciéndonos lo que debemos hacer y cómo debemos ser, aquello que es correcto en nosotros y aquello que no lo es. Evalúa nuestra experiencia en términos de bueno y malo, correcto e incorrecto, aceptable y no aceptable, etc. Mantiene viva la esperanza de que si nos volvemos mejores, obtendremos la satisfacción que buscamos. Debido a esto, nuestro superego bloquea el desmantelamiento de la estructura de la personalidad que favorece la investigación de la experiencia que he descrito, ya que dicta lo que debería y no debería ocurrir dentro de nosotros.

Una de las primeras tareas de nuestro viaje interior, por tanto, es aprender a defendernos del superego. Esto consiste básicamente en sentir el sufrimiento que nos infligimos con los juicios y la crítica, y al mismo tiempo reconocer que mirarnos de esta manera es totalmente contraproducente. Precisamos ver que el medio —la crítica y los juicios sobre nosotros mismos— determina el fin: la perpetuación de una sensación interna de deficiencia.[17] El superego de cada eneatipo tiene una cualidad particular, y también una relación especial con lo que experimentamos como nosotros mismos. Exploraremos y comentaremos esto en cada uno de los tipos.

A medida que aprendemos a defendernos del superego, aceptando el contenido de nuestra conciencia, sea lo que sea lo que surja, las cosas se vuelven más fáciles. Seguir el rastro de un problema, la reacción o la con tracción física nos conducirá a las estructuras psicológicas relacionadas y a su historia en relación al agujero de nuestra conciencia donde falta el contacto con la cualidad asociada de la Esencia. Para entender mejor este proceso podemos utilizar un ejemplo. Pongamos que tienes un problema relacionado con el sustento material. Da la sensación de que nunca tienes dinero suficiente para cubrir tus necesidades, y te sientes enfadado y celoso cuando ves que las personas que te rodean pueden hacer vacaciones caras, comprarse casas y otras cosas. Emocionalmente te sientes desvalido y necesitado cuando experimentas el estado que este problema origina. Te das cuenta de que parece que siempre te has sentido así, y pueden surgir muchos recuerdos de la infancia, quizá cuando veías que otros niños recibían cosas de sus padres que tú no recibías. Puede que recuerdes simplemente que tu madre no estaba para ti, que no cubría tus necesidades emocionales o materiales.

Surge un dolor profundo, y te das cuenta de que proviene de una contracción en la base de tu vientre. Cuando aceptas el dolor, puedes vislumbrar un vacío que parece centrarse allí, y surge el miedo de sentir esto plenamente. El quedarse con el miedo e intentar entender lo que parece tan pavoroso hace surgir recuerdos de miedos abrumadores acerca de no sobrevivir porque nuestra madre no era sensible a lo que necesitábamos, y te das cuenta de que tenías alrededor de un año de edad. Ves que no podías tolerar este agujero cuando eras tan pequeño, pero te das cuenta de que ahora eres un adulto y que estará bien sentir eso. A medida que sientes el agujero, la contracción de tu vientre se relaja, aunque el vacío sigue pareciendo terrible. Parece que va a durar siempre, y tu mente te dice que es inútil seguir con esto. Te das cuenta de que el agujero ha estado allí desde que recuerdas y que se siente como algo muy familiar, parte de tu sensación de quién eres, aunque ha estado básicamente en el trasfondo. Te das cuenta de que creías que era inútil experimentarlo de verdad, y por eso lo has amurallado y apartado de la vista.

Al enfrentarlo ahora, parece como si hubiera desaparecido la base en la que te apoyas, y que te hundirás sin remedio si entras en ello. Al apreciar esta impresión, la cuestionas con la experiencia y te encuentras en el centro del agujero. De repente, te das cuenta de que en vez de hundirte estás flotando, y que parece como si algo te sostuviera. Cuando investigas qué te está sosteniendo, notas una fuerte sensación de presencia que se experimenta como sustentadora y estable. Al principio parece algo fuera de ti, pero al permanecer en la experiencia, te das cuenta de que la presencia está en realidad dentro de ti. De hecho, sientes la presencia de este sostén en tu vientre; exactamente donde antes estaba el vacío.

Este es un ejemplo hipotético de cómo penetrar en el agujero del sostén esencial. De este modo, podemos ver cómo un problema de nuestra vida cotidiana, especialmente uno que surge una y otra vez, es la manifestación de la falta de contacto con una de las cualidades de nuestra naturaleza esencial. Las perturbaciones en la superficie tienen una conexión directa con lo que está pasando en las profundidades, y al final, sólo el contacto con estas profundidades cambiará de forma sustancial la superficie. También podemos ver en este ejemplo que el investigar con una actitud abierta en nuestra experiencia puede conducirnos hacia y a través del agujero hasta la raíz de la turbulencia de la superficie.

Cada agujero, como el del ejemplo, está rodeado de miedo; y siguiendo el mapa del triángulo interior, cuando lo afrontamos, nos encontramos en el Punto Seis. Como hemos mencionado anteriormente, esta capa de miedo es tanto el temor de experimentar el agujero como la alarma reactiva del alma que en un principio creó el agujero. Inevitablemente, en el miedo existe la convicción implícita de que será insoportable sentir totalmente el agujero. Esto puede manifestarse en forma de miedo a volverse loco, a desgarrarse, a desintegrarse, a romperse, a desaparecer o a morir. Cuanto más fundamental sea el agujero para la estructura de la personalidad, más miedo habrá. Lo que desaparecerá, se disolverá, se desintegrará, o lo que sea que temamos, es la parte de la personalidad que forma la capa que cubre al miedo. Dicho de otro modo, iremos más allá de la personalidad cuando vayamos más allá del miedo, y aunque afirmemos que esto es lo que queremos, también es lo que nos produce más temor, porque hemos llegado a creer que somos la personalidad y que ésta constituye todo lo que somos. Implícito en el miedo está la contracción del agujero y, paradójicamente, esta sensación es lo que hace que el agujero se sienta como una deficiencia.

Mientras lo rechacemos, lo experimentaremos como algo malo. En cuanto lo aceptemos y nos abramos a él, sentiremos que la carencia se convierte en un espacio impregnado por la propia Esencia que parecía perdida. Siguiendo nuestro mapa del triángulo interior, este movimiento de avanzar más allá del miedo, hasta el vacío que se experimenta como deficiencia y más allá del vacío hasta el espacio de la Esencia, es moverse a través del Punto Nueve.

Este proceso de moverse a través de las estructuras de la personalidad representadas por el Punto Tres, a través de la capa de miedo que rodea cada agujero en el Punto Seis, y a través del vacío deficiente hasta la Esencia representada por el Punto Nueve, tendrá que realizarse muchas veces para que se produzca una desidentificación sustancial con la personalidad. Del mismo modo que en la primera infancia una masa crítica de agujeros inclinó el equilibrio interno desde la identificación con la Esencia hacia la identificación con la personalidad, también debe alcanzarse una masa crítica en el Viaje de regreso. Las experiencias repetidas de moverse a través de los agujeros y contactar con nuestra naturaleza esencial al final desplazarán nuestra identificación con la personalidad hacia la Esencia. El tiempo necesario para ello depende totalmente de cada individuo, y pueden influir muchos factores, como la gravedad del trauma de la infancia y el grado de motivación interior para atravesar lo que haga falta con el objetivo de llegar a la verdad de quiénes somos.

Este trabajo de volver a conectar con nuestra naturaleza esencial no es fácil ni rápido. Pero para aquéllos que estén impulsados por el fuego interno hacia el descubrimiento de sus propias profundidades, es una necesidad. Dicho con las palabras del poeta místico del siglo XIII, Jelaluddin Rumi:

Has tenido miedo

de ser absorbido por la tierra,

o arrastrado por el aire.

Ahora, tu gota de agua se desprende

y cae en el océano,

de donde vino.

Ya no tiene la forma que tenía,

pero todavía es agua.

La esencia es la misma.

Este rendirse no es un arrepentimiento.

Es honrarte profundamente a ti mismo.[18]