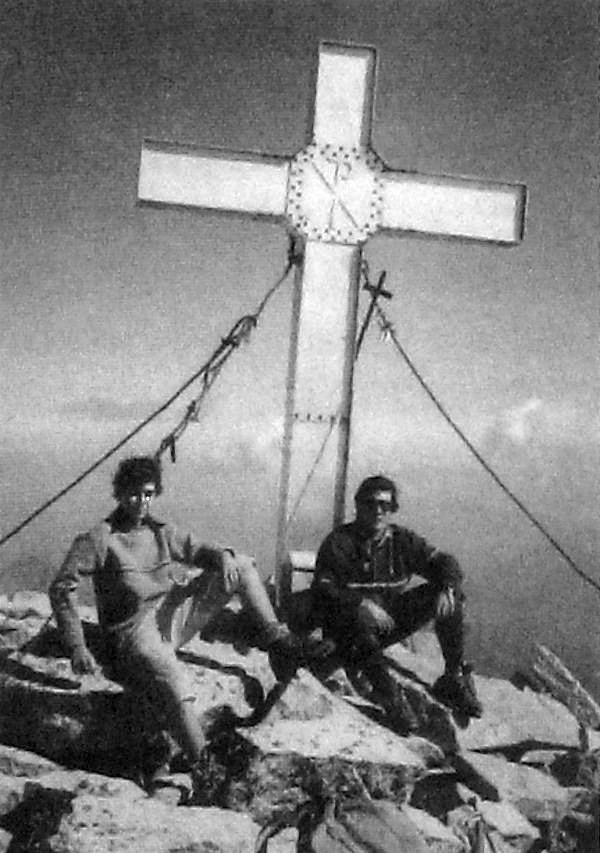

Cima del Aneto.

No sucede con el pico de Aneto lo que suele pasar con la mayoría de las montañas, que son conocidas desde tiempos inmemoriales. En este caso la cumbre más alta de toda la cordillera pirenaica ha pasado desapercibida hasta hace relativamente poco tiempo.

El macizo al que pertenece el Aneto es grande, ancho y bien llamativo, y desde siempre se ha llamado Maladeta. Este nombre, Maladeta, según unas fuentes históricas o fantasiosas, proviene de la antigua maldición que estas montañas del Pirineo aragonés tenían porque de ellas llegaban las tormentas, los aludes… y la gente indeseable procedente de otras tierras a través de los altos pasos. Otras fuentes indican que el nombre procede de «mala» y de «hitta», palabras del antiguo idioma pirenaico, cuyo significado podría ser «mal» (alto) e «hita» (fita, cosa muy visible en la montaña). Otros llamaban al macizo Montjoia que podría ser una corrupción de «mont» (montaña) y «joia» o «yoia» (paso, collado, brecha).

A lo largo de mucha historia, los picos y los valles principales de estas montañas daban vida y muerte a sus habitantes: el agua y la luz daban la vida; aunque también procedían de la montaña las nieves y las ventiscas, con sus avalanchas y pedregales que equivalían a la muerte.

En las dos vertientes de los Pirineos fueron surgiendo los muchos nombres dados a las montañas, expresiones nacidas por la personalidad de cada una. Aunque las vertientes de La Maladeta corresponden sólo a España (Aragón), las partes altas eran visibles desde Francia (Haute Garonne) y por esta causa algunos puntos de ellas tenían sus leyendas propias, como los Picos de Alba que se decía que eran tres hermanas, princesas blancas, encantadas en la nieve; o la de la Vallée de Lis en la propia Francia, por donde caían enormes avalanchas y cascadas muy llamativas («liss» en el idioma antiguo pirenaico eran las avalanchas, vocablo que recuerda precisamente el sonido «liss» de los deslizamientos); o en Aragón, cerca de Benasque, estaba el Valle del Invierno, lugar donde la nieve empujaba a los rebecos hacia abajo y donde iban a por ellos los cazadores, quienes en su jerga acabaron deformando el nombre del paraje como Valleinvierna o Vallibierna o Malibierne. Y estaba también el valle de Coronas donde, desde muy antiguo se decía que en su parte más elevada había unos lagos rodeados de nieve («couronnés» de nieve según los franceses), topónimo que fue adjudicado a este valle secundario superior, a los lagos y también a su collado más alto, el que actualmente sigue llamándose Collado de Coronas y es el paso obligado para llegar al pico de Aneto, se suba por Coronas o por La Renclusa. Y estaba también el Coll Maldit o Collado Maldito, situado al sureste de las cumbres que ya en tiempos antiguos se veían desde lejos, y las que recibieron el nombre de Las Maladetas.

Así, podría decirse que ya era conocido desde remotos tiempos el extenso y alto macizo de La Maladeta, visible desde el norte tanto o más que desde el sur; la disposición de las montañas del sur no permitía ver en todo momento y desde todas partes las cumbres más altas, mientras que por el norte, desde las montañas que dominan la llanura francesa de Aquitania, la gran cadena pirenaica estaba en todo momento presente a los ojos de todos.

Francia siempre ha tenido hombres inquietos que querían saber cómo eran estas montañas del sur y qué había detrás de ellas. ¿Hombres inquietos? Sí. Unos eran inquietos por su condición de militares; otros por ser científicos y observadores, y otros eran inquietos por su posición política, siempre ambiciosa, demasiado humana. Y todos estaban inquietados y ávidos pensando en el territorio que podía existir detrás de las montañas, tan visible para ellos; territorios que no podían conocer de cerca pero que tenían que ser ricos porque lucía allí más el sol que en su propia tierra. Y además sabían que detrás de aquellos Pirineos, en el sur, había unos hombres tranquilos que dependían de unos reyes y dirigentes que vivían muy lejos, mucho más hacia el sur todavía. Y todos pensaban, con verdadera envidia, que sería interesante entrar y hacer suyo aquel territorio que suponían algo abandonado…

Entre estos hombres inquietos había unos —los menos ambiciosos— que eran geógrafos, los cuales desde lejos dibujaban planos de aquellas zonas misteriosas. Y militares, mucho más voraces, que aprovechaban estos planos pensando en el sistema de poder invadir algún día el país del sur, tan atractivo por muy rico y por poco definido, algo salvaje según se decía, pero con vinos muy fuertes y mujeres muy bellas y apasionadas. En realidad hubo un tiempo en que algunos militares ya lograron pasar a España aprovechando debilidades políticas del país del sur, y hasta ocuparon una villa, la de Benasque, aunque sin poder dominar su castillo, fuertemente defendido por gente no tan salvaje como suponían los invasores, y provistos de artillería, instalada allí desde los tiempos de una guerra interior para apoyar a uno de los dos aspirantes a la Corona que luchaban por el título (Guerra de Sucesión, en 1714). Esta vez tuvieron que retirarse los franceses de Benasque, pero está muy sabido que antes de que pasara un siglo se les presentó mucho más fácil su entrada en España (1808) para ocupar todo el país sin disparar un solo tiro, debido a la blandura y a la memez de unos políticos y reyes (pido perdón a la Historia por la expresión) que se dejaron engañar. Aunque hay que añadir seguidamente que pronto surgiría un alcalde duro y persuasivo (el de Móstoles, población cercana a Madrid) que alertó a todos los españoles de lo que no les habían sabido alertar sus propios reyes, y así, tras mucho coraje y mucha sangre, los ocupantes franceses tuvieron que salir de España empujados por un pueblo desarmado pero aguerrido que fue el primero que derrotaría a Napoleón (Guerra de la Independencia, 1808-1814).

Después de la Guerra de la Independencia, si bien quedó España vencedora, realmente estaba desolada y tuvo que seguir un tiempo sin buenos gobernantes y con un rey desagradecido (Fernando VII). ¡Grandes injusticias! En cambio, Francia, aunque derrotada en el sur, seguía siendo culta e inquieta y, en consecuencia, los franceses siguieron estudiando y ambicionando los Pirineos. Naturalmente, estudiaban primero sus vertientes pero cuando llegaban a la arista fronteriza no dejaban de mirar hacia el sur, con la eterna curiosidad y avidez, para seguir emocionándose ante lo que podía existir en aquellos valles luminosos y siempre atrayentes. Y así, poco a poco, fueron entrando en Aragón de nuevo aunque ahora pacíficamente. Ramond de Carbonnières fue de los primeros: había vislumbrado España desde la Brecha de Rolando, con sus primeros valles rocosos y resecos, pero también vio sus atractivas profundidades y las distintas alineaciones de montañas y más montañas hacia el interior. Tuvo que tardar mucho en poder pisar por completo territorio español y, cuando lo logró, sus pasos se iniciaron en Luchon, subiendo por el empinadísimo camino del Portillón de Benasque y haciendo desde allí un intento de ascensión a la muy visible Maladeta, llena de hielos y belleza, que si no llegó a término parece que fue por indecisión o incompetencia del guía francés que le llevaba o por deficiencia del equipo y calzado de la época, poco efectivo para moverse sobre el hielo y la nieve.[13]

Después de Ramond, ya muy entrado el siglo XIX, fueron más franceses y otros extranjeros a La Maladeta, todos ellos personas cultas y experimentadas en montaña que deseaban conocer aquel mundo tan atrayente para ellos: Ferrièrre, Cordier, Brunn-Neergaard, Charpentier, De Marsac, Parrot. Todos llegaban a los Pirineos por Francia y, desde Luchon, buscaban el camino del Portillón y por él entraban en España. Algunos fueron interceptados por la no tan elemental vigilancia fronteriza española, y prácticamente todos iban conducidos por un mismo guía: un luchonés llamado Pierre Barrau, carpintero de profesión pero buen cazador y más o menos conocedor de las montañas, quien empezó guiando a Ramond de Carbonnières y estuvo llevando más gente a las montañas de La Maladeta hasta que finalmente, ya en 1824, tuvo que surgir para él la injusticia, por imprudencia o descuido suyo o simple fatalidad: se cayó en una grieta del glaciar de La Maladeta y no pudo ser recuperado por sus acompañados, quedando su cuerpo prisionero del hielo, para viajar en el interior del glaciar hasta que en 1931, al final de un gélido recorrido de 107 años de duración, salieron sus restos al descubierto, casi indemnes, bastante bien conservados por el hielo.[14]

En 1817 otro francés también inquieto y culto que se dedicaba a estudiar la cordillera pirenaica reveló algo muy importante: era Henry Reboul, «sabio geómetra», y dijo haber hecho un gran descubrimiento en sus mediciones desde bastante lejos, con las lentes y los aparatos de la época. Este descubrimiento consistía en que había comprobado que algo al este del pico superior de La Maladeta «existía otra cumbre más alta», sesenta y cinco toesas más elevada que la propia Maladeta, «cumbre que por razones de perspectiva había pasado desapercibida hasta el momento». Reboul, como descubridor, tenía pleno derecho a dar nombre a esta nueva cumbre; para ello estudió los inciertos mapas de la región española a la que pertenecía el descubrimiento y le pareció comprobar que el pueblo más cercano al nuevo pico era uno llamado Aneto o algo parecido, situado en el alto valle catalano-aragonés de la Noguera Ribagorzana, en la orilla occidental. Y bautizó la cumbre como Pico de Aneto.

Es indudable que Reboul sería un gran hombre y que tenía derecho a poner tal nombre a su descubrimiento, el cual resultaría importantísimo tratándose de la cota más alta de toda la cordillera pirenaica. Pero con ello cometió tres elementales injusticias.

Primera injusticia: Todo el territorio era español, mientras que Reboul, francés, había operado y calculado desde Francia. Por muy poco interés que tuvieran las autoridades o los científicos españoles sobre su propia toponimia, podemos opinar que Reboul tenía el deber de intentar consultar con ellos, o por lo menos con alguien de España habitante en Francia (porque siempre ha habido algún personaje culto de la convulsa España emigrado o desterrado a Francia).

Segunda injusticia: El pueblo llamado Aneto no está en absoluto vinculado con el nuevo pico, ni geográficamente ni humanamente: corresponde a otro valle, completamente distinto del valle de Benasque. En línea recta, mirando un mapa, se verá que está a 16 km el pueblo de Aneto de la nueva cumbre; mientras que en el propio valle de esta cumbre, el de Esera correspondiente a Benasque, hay dos pueblos más cercanos a la gran cumbre descubierta: el mismo Benasque a 13 km en línea recta sobre el mapa, y Cerler, a sólo once y medio. A estos les hubiera correspondido más ceder su nombre a la nueva montaña.

Tercera injusticia: Hemos dicho que Reboul era un gran personaje y hacía las cosas muy bien pero, sin llegar a saberse el motivo, entendió mal o leyó mal el nombre de Aneto o inventó para escribirlo su propia ortografía, y en consecuencia lo apuntó como Néthou. Y, durante más de cien años, los franceses han conocido el pico más alto de los Pirineos, situado por completo en España, como Néthou, y hasta algunos franceses se han extrañado durante mucho tiempo de que los españoles llamaran a esta cumbre con la palabra Aneto. Afortunadamente, hoy casi todos los pirineístas, tanto españoles como franceses, ya llaman «Aneto» a la gran montaña.

oOo

El Aneto fue conquistado en 1842 por dos «monsieurs», el francés Franqueville y el ruso Tchihatcheff, acompañados por dos guías franceses llamados Pierre Sanio y Jean Sors, y dos cazadores de rebecos, también franceses, apodados Ursule y Nate. Los dos «monsieurs» no se conocían antes, pero coincidieron en Luchon y como aportaban cada uno su propio guía y tenían las mismas intenciones los dos, y eran los dos alpinistas con experiencia, iniciaron y llevaron a cabo conjuntamente la aventura del Aneto completamente a espaldas de los españoles. A juzgar por lo que dejaron en sus escritos se comprueba que al principio no iban bien guiados: después de pasar el collado fronterizo de Benasque durmieron una primera noche en la antigua choza-cueva de La Renclusa. Hasta aquí bien. Pero desde allí el grupo, según parece siguiendo indicaciones de los guías luchoneses, inició un descontrolado rodeo lateral de la montaña hacia el oeste y hacia el sur saltando a los valles de Alba, Cregüeña y Vallibierna. Una vez en el tercer valle, parece que los dos señores —que ya se ha dicho tendrían su propia experiencia de montaña— decidieron poner orden en la empresa y no dejarse llevar más por unos guías que en realidad no eran del país y que dejaban traslucir que lo que temían era pisar el hielo de los glaciares. Así, en Vallibierna el grupo tomó valle arriba, hacia los lagos de Coronas (los «couronnés de neige») y treparon hasta el collado del mismo nombre para, una vez allí, seguir por lo que hoy es vía normal de la gran montaña hasta su antecima, de fácil acceso. Y en esta antecima, previa consulta y estudio de una corta pero impresionante cresta que comunicaba con la verdadera cumbre, llegaron finalmente a la gran cima inhollada. Uno de aquellos dos extranjeros cultos comentaría que la cresta que les surgió al paso podía parecerse al «puente que cita el Corán de los mahometanos, mediante el cual las almas puras pueden llegar al cielo y desde donde se despeñan al infierno las almas impuras». Por lo visto, todos ellos tenían el alma pura porque llegaron bien a la cumbre, sin despeñarse nadie al infierno. Y ya en la cumbre, decidieron que aquella alucinante cresta se podría llamar precisamente «el Puente de Mahoma» o «el Paso de Mahomet». Y así ha quedado bautizada la cresta en los anales toponímicos de la montaña más alta y la más tardíamente conquistada de los Pirineos.

oOo

Después de este éxito, el Aneto (el Néthou de los franceses durante muchos años) se hizo famoso. Dada a conocer su principal base en Luchon, poco a poco se fueron organizando más expediciones para llegar a la cumbre y, desde luego, todas en principio eran francesas porque tenía que pasar algún tiempo hasta que se iniciara el asalto o la aproximación por Benasque, en Aragón. Las causas de que en un principio sólo se fuera por Francia, a pesar de quedar más lejos, eran lógicas. Existía en la vertiente francesa una ciudad muy conocida, lugar de descanso y mundano, llamada Bagnéres de Luchon, aristocrática estación termal a la cual acudía gente de dinero y con el espíritu deportivo que ya empezaba a pesar en el país en la época. Benasque, por el contrario, no era para los españoles más que un fin del mundo lejanísimo y mal comunicado. Había en su valle unos «baños» que ya se conocían desde la época romana pero no eran una «estación termal» de campanillas como el establecimiento perfecto de Luchon, ya que era prácticamente nula allí la afluencia de personas, más o menos enfermas, pero con cultura y capacitadas para ser «deportivas», algo que no era conocido todavía en España. El balneario de Benasque sólo era visitado por personas de la zona aragonesa verdaderamente enfermas que buscaban su curación térmica, o bien por contrabandistas, pastores y los militares de vigilancia fronteriza.

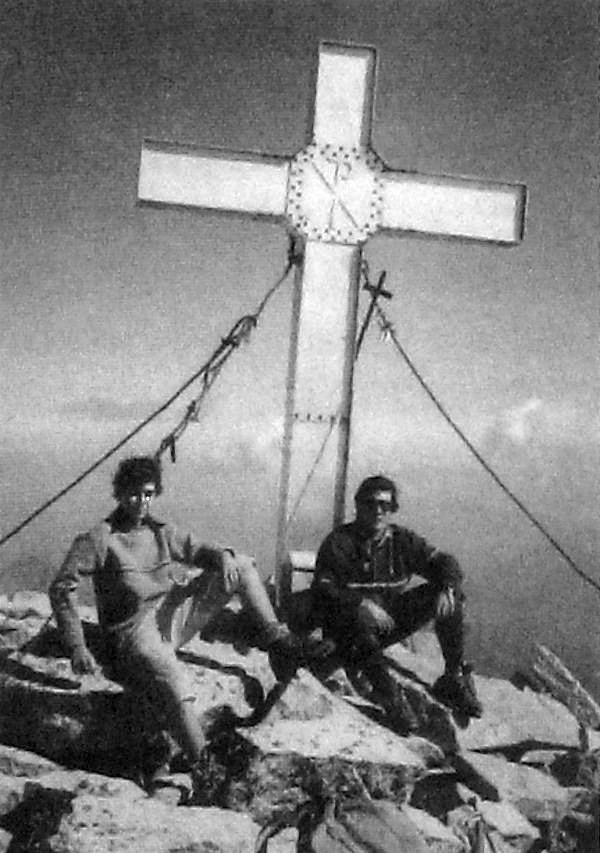

Cima del Aneto.

Con todo, los primeros españoles que subirían al Aneto tenían que tardar poco: fueron Juan Manuel y Francisco Harreta, que partieron según anotaciones, como todos, desde Luchon; no se sabe si eran hermanos o padre e hijo, ni siquiera de qué lugar de España procedían. Fueron conducidos por guías de Luchon y desde Luchon al Aneto en 1855, y se supone que serían de buena familia porque los mismos nombres aparecieron escalando el Mont Blanc en 1864. Y en 1861 otro español y aristócrata, el Marqués de Castro Serna, subió al Aneto acompañado de su criado y de tres guías, partiendo también de Luchon. Y sabemos que en 1868, Joan A. Tusquets y Rafael Ferré Gandía fueron los primeros catalanes en subir al Aneto, y se supone que estos ya accedieron desde Benasque con la colaboración de gente aragonesa, que serían ya los primeros guías y porteadores españoles.

Hasta estos tiempos —tercer tercio del siglo XIX— la ascensión al Aneto desde Luchon era una verdadera expedición: partía de la villa turística y aristocrática una llamativa comitiva con toda la parafernalia de guías, bastones herrados, cuerdas y picos, montados todos en caballerías y muchas veces, en los primeros trechos iba acompañada por banda de música y público, y precisamente en una hora muy concurrida para que no pasaran desapercibidos y que el público pudiera desear visiblemente mucha suerte a los expedicionarios. Ello lo exigía y lo mantenía el ambiente de la época en Luchon, ampliado todo por la ampulosa sociedad del momento que daba vida a una propaganda turístico-comercial del lugar en una estación termal donde las altas esferas francesas de la época exigían y creaban un nivel muy refinado y un aire deportivo basado en una gran teatralidad. Pero eran duras estas operaciones: hay que tener en cuenta que había que llegar primero al Hospice de France (10 Km y 520 m de desnivel) y desde allí subir casi 1400 m por el empinadísimo camino de los «boums» hacia el Portillón o Collado de Benasque (de «Vénasque» como dicen todavía hoy los franceses). Después de pasar el Portillón y entrar en territorio español, se pasaba por una cabaña llamada «Del Cabellut» donde se podía comer, beber y hasta dormir —malamente y caro, según se decía—, y luego bajar a Pla d’Estanys, unos 800 m más abajo, para subir de nuevo más de 200 m hacia el lugar llamado La Renclusa donde había una especie de cabaña protegida por un enorme techo natural, que facilitaba un merecido descanso y un sueño, que tenía que ser corto e incómodo.

A finales del siglo XIX las dificultades eran las mismas pero se teatralizaba ya menos. Además en aquella época ya había surgido la competencia de la vertiente española: Benasque empezaba a recibir gente de España para subir —o intentar subir— el Aneto, y se había preparado en algo para atender este incipiente turismo, pues ya existía allí una fonda sencilla pero acogedora y ya se podían hallar en el lugar guías y caballerías de confianza y porteadores eficaces. La industria turística de montaña empezó a funcionar en Aragón, elementalmente, cuando ya llevaba más de medio siglo funcionando en la vertiente francesa. Cataluña y Madrid, aunque lejanos, ya empezaban a dar clientela de montaña porque las comunicaciones, sin ser excepcionales, habían mejorado, tanto en Aragón como en el resto de España. Y, lo que es mejor: empezaba a haber gente con inquietudes deportivas y ganas de conocer mundo y subir montañas. Y montañas no faltaban en la zona.

Juli Soler Santaló era un ingeniero barcelonés que se podía permitir moverse bastante por todos los Pirineos, y dio a conocer mucho en Cataluña el Pirineo aragonés, activando también el conocimiento de la montaña a jóvenes de las zonas montañosas que hasta el momento sólo estaban destinadas a apacentar corderos y vacas. En Benasque surgieron buenos guías y se miró con simpatía lo que anteriormente se había temido, o sea, la proximidad del Aneto y otras montañas. Este hecho todavía no sucedía en otras partes de aquel Pirineo. En 1911 Juli Soler mandó que le construyeran en La Renclusa, junto a la antigua cabaña bajo el gran desplome de roca, un pequeño refugio particular de pocos metros cuadrados, a la vez que empezó a pensar en la conveniencia de levantar allí mismo un verdadero refugio para montañeros. Para ello tuvo la colaboración de José Sayó, un eficaz guía benasqués, sobrino de otro guía ya mayor, algo más tosco, llamado Sebastiano. Ellos y algunos otros buenos trabajadores de la zona, iniciaron las obras contando con la aportación económica del Centre Excursionista de Catalunya y la cesión del terreno por el Ayuntamiento de Benasque. La instalación de este refugio estaba llamada a ser importante. Y lo fue.

Pero en 1914, antes de que finalizara la construcción del refugio, ocurrió la primera de las dos grandes injusticias que tenían que suceder en poco tiempo en aquel lugar: Juli Soler Santaló, el activísimo promotor de todo ello y de muchas otras divulgaciones en todos los Pirineos, tuvo que morir víctima de una rápida enfermedad. Y en 1916, antes también de que se inaugurara el refugio de La Renclusa, el guía del Aneto y constructor del refugio José Sayó también moriría en plena acción de trabajo, precisamente fulminado por un rayo en el Puente de Mahoma junto con un cliente alemán.

Pero hubo que superar estas injusticias, y la vida siguió marchando alrededor del Aneto. La hija de Sayó, una muchacha llamada Teresita, se acababa de casar con un joven de Barbastro muy activo, quien continuó las funciones de guía y guarda del refugio heredadas de su suegro. Este muchacho de Barbastro era Antonio Abadías, a quien han llegado a conocer perfectamente las generaciones de montañeros que ahora están en plena veteranía. Subió muchísimas veces el Aneto —lo que le valió el apodo cariñoso de «León del Aneto»—, aunque cuando llegó a mayor se fue quedando para atender el refugio, donde siempre dio un consejo o una advertencia, atendió a quien solicitaba ayuda y prestó material o equipo a quien no lo tuviera. Teresita también atendía el refugio con su marido, pero con el paso de los años ya dedicó su actividad a dar vida en Benasque a su «Fonda Sayó», la cual también han conocido los que actualmente son viejos montañeros. Tanto Abadías como Teresita, como su fonda, ya desaparecidos todos, han formado durante muchos años la característica vida de Benasque y La Renclusa.

La gente ha seguido acudiendo al Aneto, y cada vez lo ha hecho más por Benasque. El material y los equipos han ido cambiando, a la vez que el temor a las montañas, a las grietas del glaciar y al vértigo del Puente de Mahoma han decrecido también y ello puede que haya sido causa de nuevas injusticias en la gran montaña, ya que a lo largo de los años se han ido sucediendo muchos problemas y dramas de manera más imparable que fortuita, causados por la poca previsión de las personas ante las lógicas defensas de la montaña: caídas en las grietas del hielo y grupos sorprendidos por el mal tiempo. Estos sucesos pueden ser también injusticias, ya que en su mayoría podrían haberse evitado, de mediar un respeto y una preparación ante los posibles embates de la montaña. El Aneto, como La Maladeta, es una montaña que, sin ser difícil, es muy alta y eso requiere siempre una cierta atención. Y la falta de respeto a las montañas altas se puede clasificar como una injusticia de los hombres: injusticia hacia las montañas.

Cada vez acuden más grupos de montañeros, unos menos preparados que otros y ello, en los días de buen tiempo, ocasiona hoy algo así como verdaderas procesiones sobre el extenso glaciar. Y si el día cambia y el tiempo se pone bruscamente malo, con frío, tormentas y falta de visibilidad, ¡se pueden acarrear enormes problemas, verdaderas injusticias contra quienes acuden a la montaña alegremente, sin pensar que no siempre hará gran sol!

oOo

En 1917, un año después de haber ocurrido el accidente del rayo que mató a Sayó y a su cliente, fue colocada en el Puente de Mahoma, en recuerdo suyo, una pequeña cruz de hierro, de unos cincuenta centímetros. La fijaron sólidamente en la dura roca, y ella indicaba a los esforzados montañeros que ya estaban a pocos metros de la cumbre. También se erigió, en 1951, una gran cruz de aluminio fuertemente sujetada por cables en la propia cumbre, a la cual acompañó pronto una Virgen del Pilar instalada sobre un hermoso pilar de mármol pulido procedente del gran templo de Zaragoza. Siempre se han respetado en las montañas estas expresiones de devoción, las cuales abundan en muchas cumbres de la mayoría de las montañas de España y de todo el mundo civilizado. Fortuitamente, en el Aneto, alguna vez se han tenido que reparar los cables que sujetan la gran cruz, sometidos a un lógico desgaste frente a la fuerza de los vientos. Pero la cruz de hierro de Sayó, inofensiva y formando ya parte del lugar desde muchos años, ha tenido que sufrir dos desapariciones: una durante la guerra civil y la otra ocurrió hace poco tiempo, violentamente arrancada, y no por los elementos sino por manos humanas. Afortunadamente las dos veces ha podido ser recuperada la cruz, hallada tirada muchos metros más abajo. ¡Esto sí que fue una injusticia, una doble injusticia aunque hecha por manos y en épocas distintas! No sólo era injusticia hacia la montaña y hacia la religión representada por la cruz, sino hacia la tradición histórica de una montaña tan representativa.

Otra afrenta a la montaña, aunque algo chistosa y menos violenta, fue la llamada «pugna de la motos»: en el verano de 1968, un club motorista de la costa catalana quiso hacer, y divulgó, la ascensión en moto a la cumbre del Aneto. Se habló mucho de ello y hubo gran publicidad, pero la operación resultaba algo forzada. Y por esta causa, surgió otra operación contraria llevada a cabo por veraneantes de Benasque y algún benasqués, que intentaron adelantarse con cierta sorna y con claros fines reventadores. Llevaron una moto más ligera por Vallibierna y Coronas, y cuando ya no la podían hacer rodar más, la desmontaron y la cargaron a cuestas y por piezas hasta la cresta del Puente de Mahoma. Y una vez en la cumbre, pieza a pieza, volvieron a montarla para hacer una foto documental del «éxito», con una máquina perfecta en la misma cima y hasta un motorista montado en ella junto a la gran cruz de aluminio. El otro grupo, compuesto por tres motos y varios colaboradores, pudo llegar por La Renclusa y el Portillón Inferior al glaciar y de allí hasta el collado de Coronas y, con ímprobos esfuerzos, a la antecima del Aneto. Pero ya no pudieron hacerla pasar por el Puente de Mahoma.

Estas anécdotas motorista-montañeras merecen ser relatadas aunque ya no son injusticias porque entra de pleno en los parámetros de la cabezonería, de la afrenta o hasta de la ridiculez; porque no se venderá más ni será más popular un vehículo hecho especialmente para rodar en carretera, por el solo hecho de haberle forzado o empujado hasta la cumbre de una montaña.

Pero más afrenta ha sido lo sucedido entre varios grupos de personas que, en un reciente día de mucha afluencia, estaban iniciando el corto trecho de escalada del Puente de Mahoma. Unos querían pasar delante de los otros y, tirando uno por acá, tirando el otro por allá, acabaron discutiendo y pegándose puñetazos de verdad bajo el alto cielo de los Pirineos, donde parece que todo debería ser paz. ¿No es esto otra afrenta a la montaña? ¿No es llevar allá, a lo alto, la injusticia de los hombres?

oOo

Y el Aneto, el viejo Aneto, sigue impávido viendo llegar ahora generaciones y más generaciones de hombres. Primero empezaron a subir con muchas inquietudes y fatigas, y más tarde lo hicieron con mucha afición pero con precauciones. Después otros fueron sólo con respeto y técnica, y luego ya únicamente con algo de cautela. Luego acudieron con afición, y más tarde con ilusión. Y ahora ya pueden tener tan poco respeto a la severa Naturaleza que hasta llegan los hombres a pegarse tan cerca del cielo azul con la sola excusa de ganar unos minutos…

Pero el viejo Aneto seguirá viendo otras injusticias. La primera de ellas es la de su glaciar, que se va empequeñeciendo, dejando al descubierto las piedras que han estado siglos y siglos cubiertas por el hielo. ¿No es esto una injusticia? ¿Qué causas tiene? ¿Es fruto del cambio de clima regido por leyes universales que pueden mucho más que los hombres, o es que son precisamente los hombres los causantes de este cambio de clima, con tantas actividades nocivas a la vida natural?

La verdadera justicia de la Naturaleza nos dice que el Aneto ha estado en su sitio muchísimo antes de que los hombres lo descubrieran. Y los hombres que lo hemos pisado (o «conquistado») nos hemos creído —por una vez o por siempre— como dueños de la gran montaña, y hasta se le ha puesto el nombre que a cualquiera le ha parecido… ¡y hasta con error!

Pero el Aneto, como casi todas las montañas, sigue en su lugar mientras que nosotros, más tarde o más temprano, tendremos que marcharnos y desaparecer sin poder volver a decir que hemos «conquistado» las montañas.

Esto ya no es una injusticia. Es la justa ley de la Naturaleza, la ley de Dios, en la cual nosotros no somos más que unos ínfimos átomos imperceptibles.