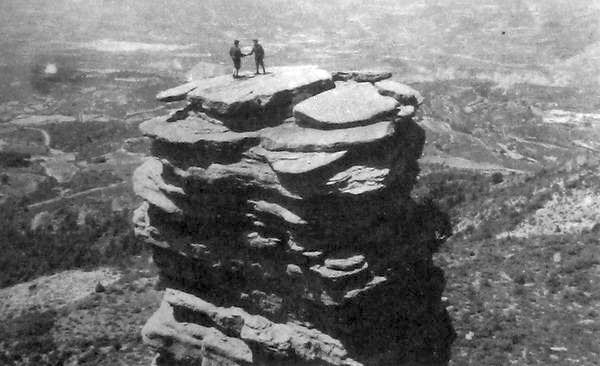

Rabadá y Navarro en la cima del Tornillo. Foto Miguel Vidal.

La época de escalada de Rabadá y Navarro era dura, pero para ellos fue alegre y feliz, y se hizo muy fructífera. Sus resultados fueron creciendo continuamente y llegaron a ser enormes, grandiosos. Y hubieran seguido mucho más hacia arriba —lo hubiéramos deseado todos— pero tuvo que surgir el final brusco, glacial y dramático que todos conocemos. ¿Fue injusto?

Sus actividades estuvieron siempre ligadas a las montañas: con el monte, con la roca, con las cumbres, con el esquí, con las cuerdas y con todo el otro material de escalada. Con la nieve y con el hielo. Con las grandes tormentas y con los grandes cielos. Y con los amigos, y con el Club.

Y murieron en la montaña. En una montaña de los Alpes que, aunque no llega a alcanzar los cuatro mil metros, sí tiene una densa historia y muy mala fama.

Esta montaña es muy visible y a la vez muy temida. Se llama Eiger, palabra alemana que significa «ogro». Y siempre ha sido considerada hosca, repelente, un verdadero ogro hecho piedra y hielo.

La cara norte del Eiger se asoma tétricamente sobre el alegre y alto valle suizo del Oberland Bernés llamado Grindelwald. Está en la muy visitada Suiza de las altas cumbres y de los grandes lagos. Hay otras cumbres que se asoman al mismo valle, pero estas no son en absoluto tétricas: el Wetterhorn, que es una montaña muy bonita y llamativa, alegre, muy retratada, muy dibujada y muy admirada miles de veces cada temporada. El Schreckhorn, cumbre altiva y puntiaguda, de difícil y retirado acceso, pero muy bella. El Faulhorn, muy turístico y facilón, ideal para excursiones familiares. Y, un poco más al suroeste está la cadena de los Blümlisalp, cuyo mismo nombre ya da idea de cómo puede ser; «El Monte de las Flores» podría llamarse en español si se empleara una traducción bastante libre del topónimo.

Pero lo que más domina sobre este verde valle de Grindelwald son tres cumbres en línea, como formando una familia, como tres hermanos dándose la mano. La leyenda afirma que se trata de tres hermanos: la muchacha es la hermana mayor, vistosa, bonita y agradable de ver y de tratar, menos cuando está de mal humor. Entonces, como toda mujer, puede tener alguna salida brusca. Se llama Jungfrau, bella palabra que significa Joven Dama[8]. El hermano mediano es bueno, hermoso, todo él blanco, agradable a todos y gustoso en dar facilidades y de hacer favores: es el Mönch (el Monje), y tiene el trato general de un buen religioso con hábito blanco. Pero el hermano pequeño… Este salió malo, hosco, difícil, gruñón y por eso se llama como lo que es: Eiger. En sus escaladas, hasta su vía más normal, responde a estas particularidades. Su cara norte, de 1800 metros de caída más que vertical, es así: difícil, traidora, peligrosa, y casi siempre con mal tiempo pues es una enorme pared cóncava que atrae las tormentas y donde se conservan durante todo el año la nieve, el hielo y todo lo peor que puede llegar del cielo. Un verdadero Ogro.

Pero no adelantemos acontecimientos. Volvamos a la época feliz de Rabadá y Navarro en su Zaragoza, en sus montañas alegres y mágicas, montañas que jamás fueron injustas para ellos ni para nadie.

oOo

Cuando finalizó la Guerra Civil española, nuestro país estaba deshecho, todo, por completo. Y en este «todo» debemos incluir los ambientes de montaña y de los montañeros. Los que habían hecho montaña antes de la guerra —los que sobrevivieron— estaban en su mayoría cansados, desanimados. Bastantes de ellos exiliados y también muchos otros encarcelados por motivos políticos, fueran o no fueran ellos culpables. Pero a pesar de ello, la fuerza de la juventud «creó» una nueva generación de montañeros en los núcleos importantes como Madrid y Barcelona y también en el País Vasco y en Zaragoza. Esta nueva generación se creó casi a partir de cero, prácticamente sin ejemplos ni profesores. Puede que los pocos maestros existentes fueran militares que habían hecho toda la guerra en los Pirineos, y estos poco podían enseñar de las tretas de una montaña en paz a unos jóvenes que acababan de abrir los ojos a la vida sin querer saber nada de la guerra. La época era muy politizada y no era fácil pensar en la montaña por ella misma. Pero como el principal ideal de aquellos jóvenes era buscar la naturaleza, huir de las ciudades, cualquier oportunidad era buena para ellos: se les facilitaban excursiones en una época difícil para moverse, y se les prestaba material que no tenían y del cual no tenían ni idea de cómo emplearlo. En estos grupos surgieron los primeros escaladores modernos de Aragón y pronto hubo monitores de montaña como Ángel Serón, Fernando Millán y el universitario Joaquín Mateo, con la ayuda de algunos veteranos supervivientes de la guerra como Gómez Laguna, montañero y dirigente porque no sólo era presidente de «Montañeros de Aragón», sino también alcalde de Zaragoza. Se dieron unos primeros cursos de montañismo en varios lugares cercanos a la ciudad y cursos de escalada donde había roca: Escalete y Mezalocha, y también en los Mallos de Riglos, aunque a estas moles se las miraba con mucho respeto. No tuvo que tardar mucho en aparecer un manual de escalada escrito por el buen montañero barcelonés, Ernest Mallafré, quien, a la vez, había escalado ya —¡y por primera vez!— el Mallo Firé de Riglos en 1945. Y así, entre la voluntad de unos, la afición de otros y la veteranía de los que habían sobrevivido a la guerra y sus desastres, se fue formando en la capital aragonesa un elemental grupo de montañeros y escaladores. Los escaladores vestían entonces chaquetas de lona con pantalones bombachos de pana, que en principio llamaban «rocciattore» y más tarde ya denominaron «bávaros»; calzaban malas botas de suela claveteada para andar y para escalar usaban alpargatas con suela de cáñamo, calzado designado como especial para moverse en la roca. Usaban cuerdas también de cáñamo, y algunas clavijas y mosquetones de buen hierro, todo bien pesado. Así se había reinstaurado la escalada en Barcelona y en Madrid, en Zaragoza, País Vasco y en alguna otra parte de España.

Había problemas —económicos, ciudadanos y de alimentación— pero con buena voluntad todo se resolvía y todos fueron saliendo y aprendiendo. Y en pocos años, los que podríamos llamar «primera generación de escaladores posguerra» fueron creciendo en aptitudes. Habían aprendido a sortear los problemas normales de la montaña, habían aprendido a trepar por las rocas con alguna seguridad y, además, habían aprendido a buscar o a hacerse ellos mismos el material de hierro, ya que en los pocos comercios del ramo del deporte, no existía o no interesaba tener este material para unos pocos. Donde había algo para escalada, resultaba todo muy caro.

Las cuerdas seguían siendo de cáñamo como siempre: pesadas, chupadoras de agua, rígidas y… traidoras porque de vez en cuando se rompía alguna, y alguna vez esto sucedía en la más leve caída.

Y así fueron siendo escalados, uno tras otro, los Mallos de Riglos: el Pisón por el collado posterior. Y el Firé dejándose vencer una a una sus muchas puntas. Y luego se fueron buscando las otras peñas más pequeñas como la Don Justo, la Aguja Roja, el Mallo Gómez Laguna. De la escalada elemental se fue pasando poco a poco a lo más y más difícil. Se progresaba.

También se iba progresando en gente. En 1945 hubo un buen curso de escalada en Zaragoza llevado por Serón, Millán y Laguens y, años más tarde, dos montañeros de Madrid, que ya tenían ideas nuevas y técnicas recién importadas de los Alpes, les hicieron ganar mucho en técnica y en conocimientos de material y de alpinismo.

Al iniciarse los años cincuenta, el grupito de escaladores zaragozanos era bastante denso. Ángel Serón, el mayor de todos, era quien más hacía y más se movía. Ernesto Rabadá y Rafael Montaner eran bastante más jóvenes pero ya pesaban mucho. También estaban los hermanos Manuel y José Antonio Bescós y su amigo Pepe Díaz. Y otros más jóvenes todavía, como Julián Vicente, a quien llamaban Nanín y Francisco Orús, y más tarde surgieron otros, todavía más jóvenes, con los apodos de «Ursi» (Ursiciano Abajo) y «Cintero» (Ángel López). Y bastante más tarde tenían que aparecer otros, entre los cuales estaría Ernesto Navarro.

Todos ellos estaban deseando aprender. Y por ello dirigían siempre los ojos hacia quienes llegaban de lejos a escalar en los Mallos y en los Pirineos. Estos no eran muchos pero cuando llegaban daban carácter y siempre se aprendía algo, aunque otros solían pasar de largo por Riglos, montados en el inefable «Canfranero», provenientes de Madrid y de Barcelona, en dirección a los Pirineos.

Los primeros en aparecer en la región de Riglos (1946) fueron Francisco José Peyre, un aragonés residente en Barcelona, descubridor y divulgador de la Peña Sola de Agüero, acompañado de Jorge de Sicart, un joven y muy sencillo aristócrata de Barcelona, con Agustín Faus, el redactor de estas líneas, quien entonces era también muy niño y abría los ojos con emoción ante cualquier montaña y cualquier escalada. Los tres fueron andando desde la estación de Riglos directamente a Agüero para escalar la inescalada Peña Sola. La cordada soliviantó a todo el pueblo de Agüero pues nunca habían visto a escaladores. Partiendo de las propias calles del pueblo se enfrentaron con la gran aguja que domina la villa y salvaron los primeros techos siendo, durante buena parte del día, el espectáculo de todos los habitantes a quienes les sorprendió ver «hacer títeres» sobre sus tejados. Pero no era tan fácil y uno tras otro se fueron cayendo los tres escaladores ante el espanto de los de Agüero, aunque no les pasó nada porque quedaban colgados de la cuerda, atados por la cintura, y por suerte ninguna vez se rompió la cuerda. En vista del poco éxito, aquellos escaladores llegados de Barcelona recogieron sus cuerdas y sus hierros y diciendo «ya volveremos más tarde con más material» se fueron por donde habían llegado (a pie por la carretera, porque no era época de tener coche, ni siquiera los aristócratas). En 1947, ya se enfrentaron aragoneses con la Peña Sola[9], primero con poco éxito hasta que, finalmente, en un tercer intento, Serón, Millán y Laguens, después de un vivac en plena pared, lograron la cumbre. Fue un éxito.

Había sido en 1942 cuando unos catalanes (Mallafré, Blasi, Bou) al volver de los Pirineos, saltaron del tren en Riglos, miraron los Mallos, se acercaron al Firé, se encordaron, tomaron las presas y lograron llegar a la cumbre principal del complejo Mallo. Muchos años antes, unos extranjeros (Jean Arlaud, francés y Piero Gliglione, italiano) lo habían intentado con poca suerte, alcanzando sólo la elemental punta llamada «Buzón». Por ello el éxito de Mallafré había sido grande y, tiempo después, motivó que la punta conquistada por él y su cordada, que en principio fue llamada «De los Catalanes», fuera rebautizada como «Punta Mallafré» en homenaje a este escalador, que acababa de morir —el último día de 1946— arrastrado por una avalancha en la zona de Els Encantats.

Pero no fue la de Mallafré la única desgracia de la época. En 1953, los hermanos Bescós, con Cintero, intentaron el Pisón. Después de un vivac lograron llegar a la cima pero en el descenso, en el último rápel, se rompió una clavija y ello fue causa de la muerte de Manuel Bescós. El valor humano era muy bueno pero el material técnico aún tenía sus deficiencias. Y otros accidentes ocurrirían en años posteriores.

En el año 47 una cordada catalana —Jorge Panyella y Haus— habían logrado vencer la gran pared del Pisón, marcando allí la primera vía de importancia, la «Pany-Haus». El ambiente estaba ya muy crecido en Riglos, aunque había que seguir sufriendo algún accidente de vez en cuando.

Asimismo, por aquella época empezó a iniciarse algo de pugna entre escaladores aragoneses y catalanes. Empezó a dirimirse la posible victoria sobre El Puro, una aguja despegada de la pared del Pisón, que aunque parece una insignificancia junto al imponente muro, ¡la insignificancia tuvo que pedir muchos esfuerzos y muchos arrestos!

En 1947 se había intentado en serio hacer esta escalada por primera vez. Hubo muchos intentos —y varias desgracias— pero hasta la primavera de 1953 no lograron su primera ascensión Rabadá, Manuel Bescós y Cintero, en plena pugna con los catalanes, que acudían con insistencia a Riglos para conseguir la «primera» al Puro. Pero los aragoneses estaban más cerca y ganaron por puro tesón y también por «santa proximidad».

Hasta el año 58 no apareció Ernesto Navarro en el ambiente de los escaladores zaragozanos. Era más joven y más pequeño, sobre todo en comparación con grandones como Alberto Rabadá, Rafael Montaner y un enorme muchacho llamado Ríos. Además era discreto, hablaba poco y muy bajito, como con temor a molestar a los demás. Pero cuando los demás le vieron tomar la roca se quedaron mudos de admiración: escalaba de maravilla. Como Ernesto Navarro era nuevo y pequeño, empezaron a llamarle «Ardilla». La primera escalada que hicieron juntos Rabadá y Navarro fue la Vía de los Diedros, en la Peña Don Justo de Riglos. No faltaron problemas durante la ascensión y no por dificultad, sino porque tuvieron que pasar por un agujero: allí Rabadá tuvo que quitarse ropa para poder deslizarse, pues de otra manera no podía pasar. Y por su protesta, a este agujero lo llamaron «Tubo de los Chemequeos» (Tubo de los quejidos). En cambio, Navarro pasó limpiamente y sin problemas, sin necesidad de desnudarse ni de protestar. Ello indicaba que los dos iban a formar una cordada muy compenetrada. Con todo, aquella vez llegaron de noche a la cumbre, y por estar tan oscuro les costó bastante poder echar las cuerdas del rápel por la única cara que las admitía.

Una de las vías más clásicas abierta por la cordada Rabadá-Navarro fue lograda en 1960: la Vía Norte al Puro del Pisón. Esta cordada se estaba consagrando y muchas vías de las abiertas por ellos dos fueron llamadas «Edil», por ser abreviatura del mote «Edilberto» que se empleaba para denominar a Rabadá. Así siguieron varias vías «Edil», como la de Mezalocha en la Peña del Moro, de 90 metros y gran dificultad. No siempre andaban solos porque hicieron también muchas actividades con otros compañeros —Montaner, Ursi, Villarig, Pepe Díaz— en diferentes fechas: en el Midi d’Ossau. Subieron una imagen de la Virgen del Pilar al Pisón. Al Espolón del Gallinero en el Valle de Ordesa (Navarro y Montaner) con vivac incluido y paso de ida y vuelta por un nido de buitres, y todo ello sin llegar a la cima.

Al Espolón del Gallinero fueron más tarde Rabadá y Navarro. Esta vez lo lograron completo pero les costó tres vivacs y pasar una sed terrible además de más de un susto en plena escalada.

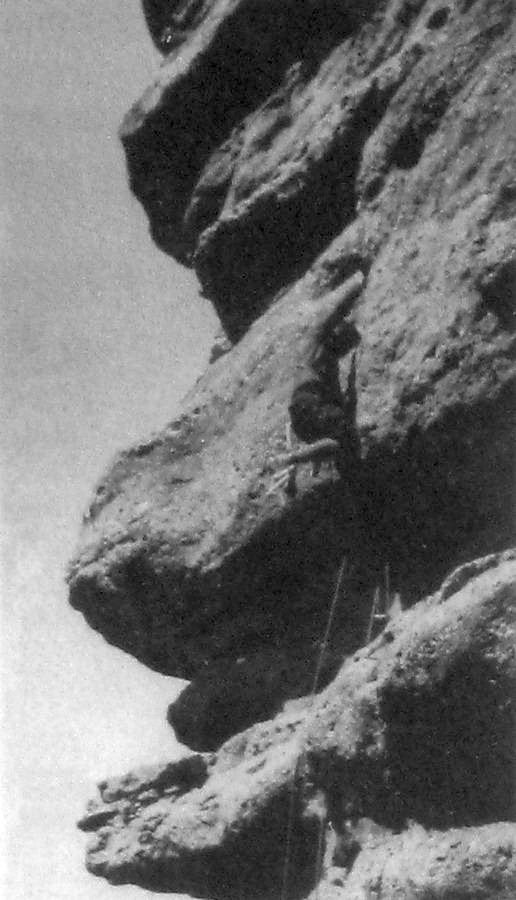

Más tarde fueron a la Sur del Firé, acompañados —aunque fuera de la cordada— por Miguel Vidal, muy buen fotógrafo y el gran redactor gráfico de sus vidas. Él se quedaba mirándoles y haciendo fotos y película. Además les había enseñado a manejar la cámara en plena escalada, cosa que dio buenos resultados… aunque otras veces resultaron verdaderas catástrofes artísticas y con el material roto.

Rabadá y Navarro en la cima del Tornillo. Foto Miguel Vidal.

También fueron a la Peña Don Justo, con Ursi. Y a la espléndida escalada del Espolón Méndez en el Firé, manteniendo una tensa actividad que les llevaría en el año 1962 a la Oeste del Naranjo de Bulnes en los Picos de Europa. Esta vez, al alejarse de los Pirineos y enfrentarse con la más provocativa muralla de la cumbre más famosa de todo el Norte —la misma que llevaba ya años mirada y codiciada por escaladores de todas partes que no llegaron a dominarla—, iban a ganar el mayor escalón de toda su vida. Dos intentos seguidos y varios vivacs les iba a costar aquella gran Cara Oeste del Naranjo de Bulnes. Subieron por una diagonal y en un punto determinado debían hacer un péndulo con travesía, lo cual, al recuperar la cuerda, les decía bien a las claras que estaban quemando las naves, pues ya no tenían otra salida que por arriba. Ahora, cuando han pasado más de cuarenta años y las técnicas y los materiales son mucho mejores, y cuando existe un gran refugio al pie de la muralla y, sobre todo, cuando está todo clavado, se puede hacer esta vía en pocas horas. Pero entonces… no se sabía nada. Rabadá y Navarro se enfrentaron a la gran incógnita. Era la primera vez que iban a los Picos de Europa. Allí la roca no es la de su especialidad. Allí, escaladores de todas partes se habían mirado y mirado la Gran Pared sin atreverse a entregarse a ella. ¡Pero ellos lo lograron! Escalaron y escalaron. Alcanzaron, ya bastante arriba, una cómoda plataforma que ellos llamaron Plaza de Rocasolano, por compararla con una plaza que hay en Zaragoza con este nombre. Y de allí a la cumbre. ¡Les costó mucho, se expusieron mucho, pero sabían afrontarlo todo! El éxito fue grandioso. Y hoy todavía se reconoce el enorme valor de la cordada zaragozana en la Cara Oeste del Naranjo de Bulnes.

El año 1963 fue pródigo para Rabadá y Navarro. Escalaron con Pepe Díaz, y por dos veces en el Tozal del Mallo: lograron abrir la Vía de las Brujas, primera ascensión donde estuvieron treinta y seis horas y a punto de volverse cuando habían llegado muy arriba; pero prosiguieron y luego agradecieron a «alguna bruja» que les hubiera aconsejado por conducto etéreo que rapelaran antes de hora. Y lograron también la segunda ascensión a la Vía Ravier, siempre con Pepe Díaz.

Y estuvieron en la cara Norte de la Torre de Marboré, asimismo segunda ascensión. Y se apuntaron la segunda a la Peña Sola, intocable desde la legendaria ascensión y vivac del también legendario Ángel Serón, con Millán y Laguens. Rabadá hizo tres primeras en la Peña Telera en un mismo año con distintos compañeros (Montaner, Bescós, Nanín). Y surgió una nueva Vía Edil por Rabadá y Navarro en el Pico de Aspe. Y hasta una vía en la roca poco compacta de la Peña Oroel de Jaca realizada por Rabadá, Montaner y más gente.

En Riglos se adjudicaron dos últimas primeras: el Mango del Cuchillo, estupenda y larga vía que lograron con Bescós y Montaner, y una vía nueva al Tornillo, a la cual llamaron «Vidal» por dedicarla a su eterno acompañante y amigo Miguel Vidal. Atención que Miguel Vidal les agradeció con un film de esta misma escalada, documento eterno que nos ha cautivado siempre a todos los que fuimos sus amigos. La «Vidal» al Tornillo fue la última escalada de Rabadá y Navarro en Riglos antes de partir para el Eiger. A la terrible cara Norte del Eiger.

oOo

Rabadá y Navarro fueron a los Alpes del Oberland, en Suiza, en agosto del año 1963. Les acompañaba Luis Alcalde como «equipo de apoyo». Y todos los escaladores de Aragón les acompañaban también con su deseo y una gran ayuda moral y también material. Rabadá había visto y leído bastante sobre la pared del Eiger y la tenía muy grabada en su memoria. Los amigos le habían advertido que aquello no era Riglos, ni el Pirineo, ni el Naranjo siquiera… pero él tenía gran confianza en sí mismo y en su compañero Navarro. Habían vencido en muchas montañas y estaban seguros de vencer en el Eiger.

Fueron directamente a Grindelwald y de allá en el trenecito de la Jungfrau a la Kleine Scheidegg, un lugar donde sólo hay la estación y un hotel. Es la base de la gran pared. Es allí donde la gente —turistas y alpinistas— se amontona ante varios telescopios de gran aumento para estudiar la extraordinaria pared y seguir los progresos y las penalidades de los que pueden estar allí escalando. Luis Alcalde se quedó en una tienda de campaña, no muy lejos de las grandes lentes. A esperar.

Ya al principio, el tiempo era malo y alguien dijo que luego se pondría peor. Otros, por contra, decían que se pondría algo mejor. Así, a la madrugada salieron los dos de la tienda. Alcalde se quedó solo.

Unos japoneses, que acampaban cerca, ascendían también en plena noche por el zócalo de la gran pared. No podían conversar por defectos de lingüística, pero sí podían sonreírse y hacerse reverencias.

Durante toda la mañana, estuvieron trepando los primeros tramos de la pared y más tarde entraron en lo difícil. Pasaron por la Fisura Difícil, la Travesía Hinterstoisser y desembocaron en el Nido de Golondrinas, lugar clásico de vivac. Prosiguieron, superando el Primer Helero y se quedaron a vivaquear antes del Segundo Helero. Estaban contentos.

Pero lo que no sabían es que la «meteo» había anunciado mal tiempo para las próximas horas. Y el mal tiempo en el Eiger siempre es más que malo. Les despertó en su primer sueño y ya no les dejó dormir. Si hubieran tenido un buen hado que les protegiera, este les habría dicho que debían bajar, pues dado el tormentón anunciado, no había otra solución que abandonar de momento, para volver más tarde, como estaban haciendo los japoneses.

Pero Rabadá y Navarro no oyeron la «meteo» ni al buen hado. Aunque es de creer que si los hubieran oído, tampoco les hubieran hecho caso. ¡Ellos estaban en el Eiger, habían subido ya mucho y no iban a retirarse ahora! Eran aragoneses y se debían a todos los aragoneses que les habían ayudado y que estaban pensando en ellos. No eran hombres para retirarse en la montaña.

Y cuando se hizo de día, siguieron para arriba, enfocando el Segundo Helero.

Desde la Kleine Scheidegg, muchos pares de ojos les seguían detrás de las lentes de los telescopios. Y todos comentaban:

—Pero, ¿dónde van estos locos? ¡Si el tiempo anunciado es más que malo! ¡Si más arriba se les va a poner todavía peor!

Entre todos estos ojos pegados a los catalejos, Luis Alcalde también pensaba lo suyo y oía lo que decían los demás. Y previendo lo que se estaba avecinando, empezaba a llorar por dentro.

oOo

Mientras, Rabadá y Navarro siguen subiendo. Han sufrido un primer resbalón en el Segundo Helero porque sus crampones no son de doce puntas. Pero han sabido frenarse. Más arriba, subirán hasta cerca de La Plancha y un rellano llamado El Vivac de la Muerte. Saben que a partir de ahí ya todo es un «no retorno».

Desde abajo, los que están mirando han visto el resbalón y ahora saben que no son unos novatos, que pueden defenderse. Pero también saben que allá arriba todo está con hielo, que todo es difícil. Siguen comentando que lo que deberían hacer es retroceder, bajar, salvarse.

Pero ellos no bajan. Siguen lentos pero impertérritos. Con los crampones de diez puntas tienen que tallar el hielo en cada paso y esto fatiga y hace perder tiempo. Superan el Tercer Helero y enfocan la Rampa, que les conducirá a la Chimenea de la Cascada.

Pero la tarde avanza. Se pone a nevar. Hallan un pequeño rellano y allí se quedan para vivaquear.

Un mal vivac.

Luis Alcalde ya no está inquieto. Está pesimista. Ha oído demasiados comentarios de la gente que le rodea —unos, enterados y otros no, pero todos pesimistas— y sabe que sus amigos están viviendo un muy mal momento. Ha oído decir que si el tiempo fuera bueno podrían salir para arriba en uno o dos días, y ello con mucha suerte. Pero no es bueno, y las predicciones son cada vez más terribles.

Con el corazón en un puño, Luis Alcalde llama a Zaragoza por teléfono explicando lo que está viviendo y lo mal que lo deben estar pasando sus amigos. Zaragoza, el Club, toda la gente se inquieta y llaman a Madrid, a la Federación, y esta llama a la Delegación Nacional de Deportes. Y estos a la embajada en Zúrich. Algo hay que hacer. Y bastante se hace: en España se moviliza ya mucha gente.

Después del mal vivac, el día nace algo aclarado, aunque muy poco. La visibilidad les permite descubrir la Travesía de los Dioses y las «patas» inferiores del gran nevero llamado La Araña. Hacia allá van. Pero muy despacio. Se les hace de noche antes de lo que calcularon. Y allí se quedan, casi sin prepararse el vivac. Y vuelve el mal tiempo, peor que nunca.

Otra noche y otro día. La visibilidad se aclara para poder ver algo y los de la lente descubren que están llegando a La Araña. ¿Suben algo? Ya no lo saben. Se mueven para no quedar congelados.

Pero…

oOo

Desde abajo ya no se puede ver nada. Al mediodía hay algún claro y Luis Alcalde mira ansioso por la potente lente. Le parece ver un cuerpo, como cubierto por la nieve. Un guía se le acerca y mira por el objetivo.

—Sí, sí. Es un cuerpo, y no se mueve… —le parece entender que le dice en el alemán que hablan los suizos del Oberland.

Y otro guía le dice en el francés raro que usan los suizos de habla alemana:

—Vos amis sont tous perdus. Ils vont rester là pour toujours.

Luis Alcalde no quiere creerlo. Y mira, y mira por la potente lente. Ahora le parece descubrir otro cuerpo, algo más arriba, también quieto.

¡Están demasiado quietos! La llamada de alerta es general y sale de Interlaken un helicóptero para acercarse a ellos. Cuando la visibilidad lo permite se acerca más a ellos y el piloto comprueba que los cuerpos no se mueven. Muy mala señal.

No es difícil pensar lo que puede haber sucedido a Ernesto Rabadá y Alberto Navarro. Ellos son muy fuertes, muy buenos, muy animosos. Pero contra las iras del Ogro no hay otra defensa que huir.

Y ellos no huyeron. Y ahora ya no pueden huir.

Por la tarde del mismo día el tiempo aclara y todos los curiosos agarrados a los varios telescopios de la Kleine Scheidegg pueden ver el terrible cuadro: uno de ellos está sentado en la nieve, pero muy quieto. El otro está más abajo, como colgado de la cuerda, sobre la nieve de La Araña.

Se acabó. Se acabó aquí la extraordinaria trayectoria montañera de Rabadá y Navarro, la famosa cordada aragonesa. Vencieron en los Pirineos, en Riglos, en Picos de Europa. Vencieron siempre durante horas y horas de duras escaladas. Pero el Eiger, este feroz hermano del Mönch y de la Jungfrau, les ha vencido a ellos.

Ya no queda más que llorar.

Ya no quedará de ellos más que el recuerdo de su simpatía, de su empuje y de su amistad.

Y la gloria, aunque cortada bruscamente.

oOo

Aquel invierno, tres jóvenes guías suizos deseosos de notoriedad, realizaron el primer descenso de la pared del Eiger: Paul Etter, Sepp Henkel y Ueli Gantenbein. Eran muy jóvenes pero sabían lo que podían hacer e iban preparados. Y también sabían lo que iban a encontrar en La Araña. Y lo encontraron: Navarro les estaba esperando quieto, petrificado, de cara al hielo, asegurando eternamente a su compañero. Rabadá, más abajo, según parece con un miembro roto, como caído sobre la nieve del pequeño glaciar tan colgado, tan alto, tan visto desde abajo.

Los tres muchachos vivaquearon cerca de ellos. Iban bien pertrechados y al día siguiente, recogieron los cuerpos, los envolvieron en unas bolsas de plástico y empezaron a bajarlos. Arduo trabajo. Durante el día pudieron bajarlos unos 250 metros hasta el lugar llamado La Plancha, donde montaron para ellos un nuevo vivac, dejando los cuerpos sujetos a unas clavijas de roca. Pero al día siguiente, cuando los tres muchachos abrieron los ojos, descubrieron que los dos cuerpos, que tanto trabajo les habían dado, habían desaparecido. Las huellas eran como si una avalancha nocturna los hubiera empujado para abajo. Los guías prosiguieron su descenso, vivaqueando de nuevo en el Nido de Golondrinas, antes de pasar la Travesía Hinterstoisser. Y al llegar al pie de la pared, comprobaron como otros guías habían descubierto los cuerpos caídos y ya los habían retirado.

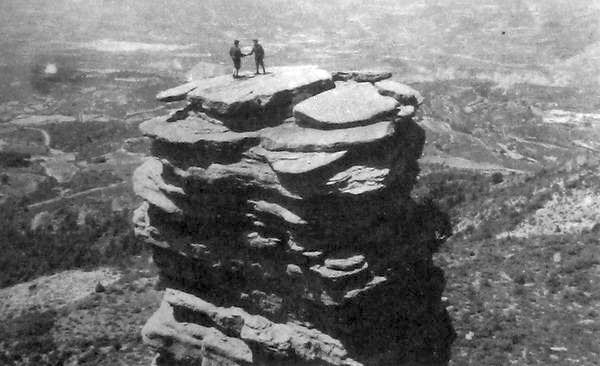

Los jóvenes guías suizos que rescataron los cuerpos de Rabadá y Navarro.

Aquí acabó la aventura en el Eiger de Rabadá y Navarro. Sus cuerpos fueron trasladados a España y devueltos a Zaragoza, y los dos quedaron enterrados y amparados en su tierra aragonesa.

Más tarde, Paul Etter y sus dos amigos fueron invitados a España por la Federación y yo mismo les acompañé un par de días por la Sierra de Madrid y a escalar en La Pedriza. Eran muchachos alegres y con muy buen aspecto, especialmente Paul Etter, pero no les gustaba mucho que se les hicieran preguntas sobre el terrible recuerdo del rescate de los cuerpos de los dos aragoneses.

Tiempo después, Paul Etter había llegado a ser un gran guía y además hombre culto y divulgador de los Alpes. Pero el destino siempre es imprevisible y tuvo que sufrir una avalancha, bajo la cual pereció junto a su joven esposa y unos clientes.

¡Quién sabe si en la actualidad, estén donde estén todos, habrán podido verse y cambiar impresiones Rabadá y Navarro con Paul Etter! Estoy seguro que, de ser cierta esta teoría, los tres no maldecirán jamás a la montaña por haberles aniquilado.

Rabadá y Navarro, como Paul Etter y muchos más, no han sido víctimas de la injusticia de las montañas.

Porque cuando hay pasión no hay víctimas. Todos debemos morir, más tarde o más temprano.

Y si en la vida se ha podido vivir junto a las montañas y admirarlas, el alma y el corazón de cada uno han quedado vinculados para siempre con estas montañas.

oOo

Nota final: Posteriormente, la «Comisión de los Tres Mil Metros en los Pirineos» dedicó dos picos en la zona fronteriza entre el Crabioulés y el Maupas para ser denominados Pico Rabadá (3045 m) y Pico Navarro (3043 m). Y en 1965 una expedición del Club Alpino Español a los Andes había bautizado dos cerros de la zona del Aconcagua con los nombres de Rabadá y Navarro.

Decisiones y denominaciones muy justas. Rabadá y Navarro jamás serán olvidados[10].

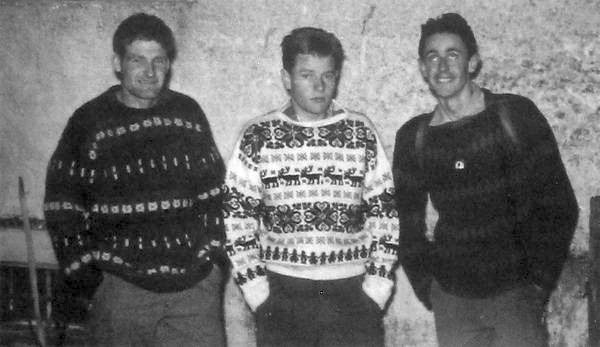

Rabadá y Navarro escalando el Tornillo (Riglos). Foto Miguel Vidal.