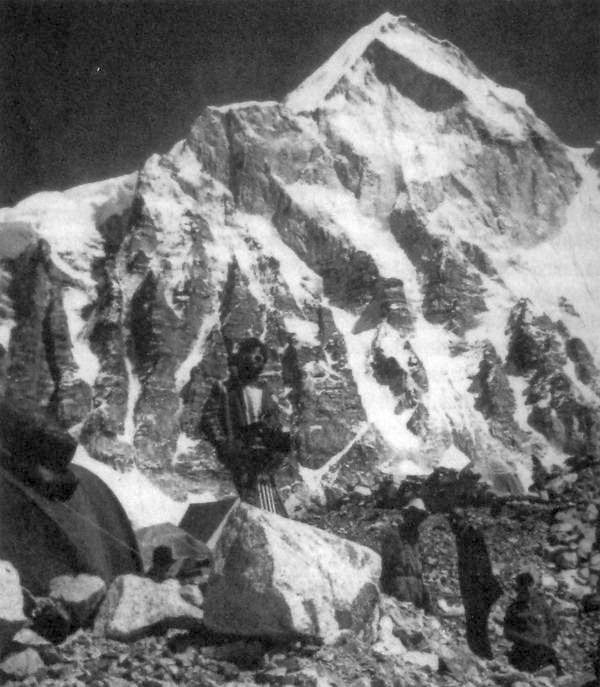

Mummery. Desaparecido en el Nanga Parbat en 1895.

No existe duda alguna de que a lo largo de muchos siglos habrán sucedido en todo el Himalaya una enorme cantidad de injusticias porque los hombres, sean de la raza que sean, siempre pueden ser injustos. De épocas remotas no es posible comentar nada ni aventurar ninguna idea porque, aunque evidentemente tuvo que haber irregularidades en los tratos humanos, serían hechos que no pueden haber llegado a conocimiento de los hombres de occidente.

Pero cuando queremos introducirnos en la actual historia de los Himalayas (y al decir «Himalayas» me refiero a todas las montañas que en principio se denominaban así, las de Asia Central general, las que pueden abarcar todo lo que hoy conocemos como Himalaya, y el Karakórum, el Tien Shan, el Kuen-Lun o Montes Celestes, y hasta el nudo del Pamir) referida desde la mitad del siglo XIX, debemos consultar escritos ingleses y posiblemente también rusos ya que, dada la condición política o imperialista de estas dos naciones, tenían que proceder de ellas los primeros occidentales que pudieron adentrarse en estos territorios fabulosamente desconocidos.

Pero, curiosamente, no fueron de estas nacionalidades los primeros hombres que, como alpinistas, se internaron en aquellas montañas. Fueron unos germánicos, los hermanos Schlagintweit (Hermann, Adolph, Roger y Emil). Los cuatro eran geógrafos ya muy experimentados en los Alpes y por esta causa acudieron allí con tratados en 1845 por la Compañía de Indias Orientales para intentar aclarar el gran maremágnum de montañas centroasiático. Hicieron mucho trabajo y bueno: durante casi tres años llegaron a establecer la altitud de más de mil puntos geográficos en Assam, Sikkim, Nepal, Kumaon y Karakórum, alcanzando asimismo a localizar cadenas y altitudes en el todavía más nebuloso Kuen-Lun. Tan enorme trabajo no les fue reconocido por completo, ni ha sido ni lo será jamás: Inglaterra, la gran poseedora de la inmensa zona llamada genéricamente La India, no divulgó excesivamente la labor de estos hombres, posiblemente a causa de tener otros servicios británicos en la misma tarea, y por tratarse de geógrafos extranjeros contratados. Pero esta no fue la mayor injusticia que sufrieron los hermanos Schlagintweit: una mayor injusticia cayó sobre la persona de Adolph cuando fue asesinado en Kashgar (Turkestán Chino) sin que por parte de las autoridades coloniales fueran indagadas las causas del crimen, ni quiénes fueron los culpables de ello. Y otra injusticia —esta menor, naturalmente— la podemos hallar también cuando los Schlagintweit descubrieron el monte Kamet y, fascinados por esta gran montaña del Garhwal (India) de 7756 metros, decidieron escalarla ya que, si bien habían ido allí como geógrafos, ante todo ellos eran alpinistas. En 1855 llegaron a vivaquear a casi 5900 metros, y hasta superaron los 6800 metros en las laderas de la vecina cumbre Abi Gamin, aunque no pudieron llegar más alto. La verdadera injusticia es que la historia de aquellas montañas, escrita por los ingleses, no habló casi nada de este hecho ni se divulgó el gesto en un territorio gobernado y dirigido colonialmente por Inglaterra. Con todo, el récord de altitud les fue reconocido y les perduraría durante más de cinco años, hasta que fue escalado el monte Shilla de 7029 metros en el Penjab. El Kamet tardaría mucho en ser conquistado, no logrado hasta 1931 por los ya famosos alpinistas ingleses Eric Shipton, Frank Smythe y R. Holdsworth, acompañados de un sherpa cuyo nombre parece que no merecía ser divulgado en aquella época.

En el segundo tercio del siglo XIX otros topógrafos, estos británicos y pertenecientes al Indian Surwey, se dedicaron a cartografiar el Karakórum. El jefe de ellos, el coronel Godwin Austen, había dado a conocer una montaña muy vistosa y alta, tan llamativa que no podía pasar desapercibida y cuyos cálculos de altitud resultaban muy altos: tan altos que al poco tiempo ya se supuso que iba a ser la segunda cima del mundo. Inicialmente, en aquella zona también habían empezado a denominar las cimas cartografiadas con siglas, y a esta montaña le correspondió la sigla K2, aunque el grupo de geógrafos decidió llamarla con el nombre de su jefe, así como dar el mismo nombre al extenso glaciar que corría a sus pies. En esta cumbre no ha persistido casi el nombre inicial del geógrafo descubridor —Godwin Austen— y sí la sigla K2 pero en el glaciar sí: el glaciar sigue llamándose Godwin Austen mientras que la cumbre es mundialmente conocida como K2, aunque, injustamente, casi se ha olvidado el nombre original: Chogori.

Y puestos a hablar de denominaciones injustas se pueden mencionar otras incorrecciones toponímicas, algunas de las cuales ya pueden ser consideradas como injusticias.

Una cuádruple injusticia es la relativa a la denominación de una gran cumbre situada en la línea fronteriza entre el reino del Nepal y el del Tíbet. A medida que iban siendo cartografiadas, las muchas cimas de esta zona iban recibiendo cada una la clásica y fría sigla, sin que los topógrafos europeos se molestaran en averiguar los nombres que desde siempre les podían haber dado los indígenas. A la citada gran cumbre, bastante prominente por cierto, le correspondió la sigla Pico XV, y durante mucho tiempo figuró en los apuntes del Indian Surwey con este anodino nombre, sin siquiera haberse calculado con cierta exactitud su altura. Pero un día, un cartógrafo de la oficina al hacer cálculos observó, puede que con no poca sorpresa, que el Pico XV era muy llamativo. La altitud de este pico era muy superior a las de otras montañas conocidas, fueran cercanas o más lejanas. El funcionario acudió a comunicar su descubrimiento a su jefe, quien al momento decidió dar a este pico un nombre más personalizado y para ello nada era mejor que aplicarle el ilustre apellido de Sir George Everest, el jefe anterior del Indian Surwey, un gran personaje que había desarrollado una ingente labor como es la medición de un arco de meridiano entre el cabo Comorin y el Himalaya, trabajo que ponía al día toda la geografía mundial de la época. Y así quedó bautizado de manera europea el Monte Everest, a mediados del siglo XIX (1849-1850).

Pero con ello no queda todo dicho sobre la toponimia de este pico. El Pico XV o Monte Everest tenía ya anteriormente otras denominaciones que, por si fuera poco, eran distintas por ser de distintas procedencias: desde el norte los tibetanos llamaban a la gran montaña Chomolungma, que en su idioma significaba «Diosa Madre de Todas las Tierras» porque le habían adjudicado metafóricamente un trono de cristal —o de hielo— en su punto más alto. Y, al sur, los nepaleses la llamaban Sagarmatha, que es algo así como «Donde el Pájaro No Vuela Tan Alto». O sea, que el Everest o el Pico XV ya tenía anteriormente otros dos nombres, muy floridos y poéticos los dos, bien cargados de luz y de expresión. El nombre de Everest ha sido adoptado en los tiempos modernos por los mismos sherpas de la región. Ello no significa que se hayan olvidado de las denominaciones de sus abuelos hacia cumbre tan alta y resplandeciente, visible desde todas partes. ¿Quién podrá negar que haya algo de injusticia en todo este juego de cambios toponímicos, por conveniencias de los pueblos extranjeros, en desprecio de las denominaciones ancestrales de los pueblos autóctonos?

oOo

El primer drama en el Himalaya ocurrió, en 1895, cuando desapareció Mummery en el Nanga Parbat.

¿Fue una injusticia de la montaña la desaparición de Mummery?

El «Gran Mummery» era, cuando finalizaba el siglo XIX, el más famoso entre los alpinistas ingleses. O sea que, por ser inglés y dada la época, era el alpinista más famoso del mundo. Era bueno, simpático e inteligente, y se sabía hacer acompañar de gente también buena. Incluso le admiraban los guías de los Alpes, que entonces eran todavía algo toscos, aunque muy creídos de su propia fortaleza y valía. Mummery había estado en el Cáucaso, enorme núcleo montañoso considerado en aquel momento como la puerta de ingreso a unos desconocidos y todavía inabordables Himalayas. Se enfrentó alegremente, muy seguro de sí mismo gracias a sus éxitos permanentes, a la cumbre más occidental de la nebulosa de montañas del Asia Central. Esta montaña, en idioma sánscrito, recibía el nombre de Nanga Parbat, o sea, Montaña Desnuda. Todas las montañas son más o menos desnudas pero aquella se presentaba lejana, desprotegida, sin reservas, áspera, cruelmente luchadora. Mummery llegó a su base, instaló su campamento en un lugar idílico que llamaron La Pradera de las Hadas y, desde allí y sin más preámbulos, partió hacia un reconocimiento, o ya hacia la escalada, acompañado de dos soldados gurkas de confianza. ¡Y ninguno de los tres retornó nunca más!

Mummery fue la primera víctima occidental del Nanga Parbat y también de todos los Himalayas. Pero no sería la única. Y el mismo Nanga Parbat lograría ver transcurrir más de medio siglo sin ser conquistado. En todo este tiempo, muchos hombres irían siendo apuntados en la lista negra de la misma montaña, la primera relación terrible de muertos y desaparecidos en una sola montaña.

¿Tuvo la culpa el Nanga Parbat de la desaparición de Mummery y su equipo, o fueron los propios alpinistas los culpables de ella?

Mummery era un gran montañero, un hombre franco y muy seguro de sí mismo en los Alpes. Se supuso que si en algo pudo fallar él sería por haber calibrado el Karakórum con la misma vara de medir que se empleaba para considerar la dificultad de las montañas en los Alpes.

Otros aseguraron que no: que el espíritu maligno del propio Nanga Parbat era un terrible culpable de aquella primera desgracia en sus laderas, de la misma manera que sería también el culpable de las que iban a seguir en toda su zona de influencia.

Mummery. Desaparecido en el Nanga Parbat en 1895.

Sobre esta cuestión hoy, pasados más de cien años, sigue siendo difícil opinar. Y más difícil lo es cuando nadie ha podido saber exactamente qué le pudo haber sucedido al inglés y a sus dos gurkas. Ya no hubo en el Nanga Parbat otros intentos de escalada hasta los años treinta del siglo XX, todos ellos promovidos por alemanes y austríacos que en aquellos tiempos hitlerianos formaban una misma nación, muy deseosa de superar y demostrar triunfos sobre los otros pueblos. Por dos veces la montaña —o los elementos que defendían a la montaña— detuvieron con terrible fuerza la acometida: ¡veintidós muertos entre sherpas y germanos, y entre ellos la flor y nata de los alpinistas centroeuropeos del momento! Y cuando, finalmente, en 1953 fue vencido el Nanga Parbat por un hombre solo que había desobedecido las órdenes del jefe de su expedición, las características que se divulgaron de aquella ascensión fueron más que dramáticas: Hermann Buhl, tirolés y austríaco, buen alpinista en su tierra pero nada conocido entonces en el ambiente mundial, quedó solo cuando sus compañeros se retiraban obedeciendo órdenes del jefe. Él, impertérrito, prosiguió hacia la cumbre, la alcanzó, dejó en ella su piolet como comprobante y empezó a descender, enfrentando un alucinante vivac, sin saco de dormir ni protección alguna y en el cual, según aseguró, «recibió la visita» de demonios, dioses y otras visiones. Después retornó al campamento base de su expedición. Y entonces sí, allí fue bien recibido y agasajado por todos, hasta por el jefe, olvidada la desobediencia[5].

Pero todas las crónicas posteriores explican que la montaña, la terrible Montaña Desnuda, no se resignó a verse vencida por un hombre solo y quiso tomar venganza: no mucho más tarde, el propio Hermann Buhl tenía que caer y desaparecer al romperse bajo sus pies una enorme cornisa durante el descenso de un intento al Chogolisa, otra montaña relativamente vecina del Nanga Parbat.

Mas la historia de las montañas no puede estacionarse en este punto y sigue explicando que la insaciable Montaña Desnuda o Nanga Parbat no iba a quedar resignada. En 1970, cuando los jóvenes hermanos Messner, italianos (aunque de raza austríaca-tirolesa por pertenecer al Tirol del Sur), vencieron al Nanga Parbat por la arista de Rupal, la terrible montaña quiso cobrarse con la vida de uno de ellos, Günter Messner, durante el descenso por la vertiente contraria, la llamada de Diamir. El hermano mayor, Reinhold Messner, quedó también como desaparecido durante muchos días aunque pudo reaparecer y recuperarse milagrosamente.

¿Fue todo ello una venganza de la montaña?

¿Todo este cúmulo de desgracias fue dirigido precisamente y exclusivamente por un genio misterioso contra los grupos germánicos?

¿Tiene alma esta montaña, de la cual se ha dicho siempre que está desnuda?

¿Puede ser una terrible venganza todo cuanto se ha ido desarrollando en el Nanga Parbat?

¿Puede ser tan mala, tan vengativa, el alma de una montaña?

Después de todas estas preguntas vemos que lo que sí está fuera de dudas y de interrogantes es la idea de que el hombre es persistente, y que esta persistencia puede convertirse en agresividad.

Y que su amor a las montañas puede convertirse en amor propio, el cual puede aplicarse también en ímpetu, convertible en mayor agresividad contra el objeto de amor primero, la montaña.

Es evidente que este ímpetu y agresividad puede evolucionar en reveses, accidentes, desastres, venganzas. ¿Injusticias entonces?

Injusticias por parte de la montaña no, porque la montaña se limita a estar allí, donde ha estado solitaria y quieta todos los siglos. Simplemente podrá ver cómo todos los elementos —o el orgullo de los hombres, que a veces llega a cegarles— causan las desgracias que luego se achacarán a la montaña y se dirá —demasiado ligeramente— que «es la venganza de la montaña».

Reinhold Messner empezó a darse a conocer a sus veintiséis años, después de haber vivido el drama en el Nanga Parbat que costó la vida a su hermano. Günter desapareció mientras descendían y él ya no pudo verle nunca más. Ahora, en 2004, cuando ha rebasado los sesenta años, dice que quiere volver al Nanga Parbat en busca de los restos de su hermano[6].

oOo

El doctor Alexander Mitchel Kellas fue el primer gran vencedor en el Himalaya y también el primer gran vencido. Era un médico y químico escocés nacido en 1868 y trasladado profesionalmente a la India, donde encajó muy bien, interesándose en seguida por las montañas del Sikkim. Fue el primer científico-alpinista que dedicó sus conocimientos y experiencias médicas a estudiar los problemas que la altitud causa en el organismo humano, lo que entonces se llamaba «mal de montaña». En 1910 y 1912 logró escalar cimas de importancia: el Pauhunri, de 7128 metros, que fue la cumbre más alta escalada de la época, el Chomoyummo de 6829 metros, y el Kangchenyao de 6889. Más tarde tanteó el Nanga Parbat y también el Kamet, aunque en estos intentos no tuvo ningún éxito, no por fallo suyo sino porque no estaba maduro todavía el himalayismo. Nunca dejó sus estudios sobre la influencia de la altitud en el organismo de los hombres. En ello se interesó profundamente basándose en las experiencias propias y de sus compatriotas y sobre todo, en las de los indígenas de las montañas, queriendo saber lo que sentían y lo que les acontecía cuando iban ganando altura. Estudió las diferencias entre las sensaciones y reacciones de distintas razas. Así, fue Kellas el primero en descubrir y recomendar la posibilidad de adaptación del cuerpo humano al ambiente de las alturas. Y así fue, realmente, el descubridor y precursor de la aclimatación. Como fue también el descubridor de la superior capacidad física y humana de los sherpas y los bothias en la alta montaña, y fue el primero que recomendó los servicios de los nativos en las expediciones de altísima montaña.

Cuando se organizó la primera expedición británica al Everest para 1921 aceptó alborozado la invitación que se le hizo para participar en ella y, a pesar de su ya algo madura edad y de su salud bastante resentida, se unió a ella, dejando todos sus otros menesteres para dedicarse de pleno al éxito de la expedición y al estudio del comportamiento humano en la altitud.

Pero en plena marcha de aproximación —que entonces tenía que ser larguísima porque había que llegar al Everest por el norte, por el Tíbet— cuando la caravana atravesaba el Kang-la, un collado de 5200 metros, el doctor Kellas se sintió súbitamente mal y, víctima de una afección cardiaca, murió sobre las piedras, casi sin avisar. Los porteadores dijeron que «el viento del Tíbet lo había matado» pero esta aclaración no era válida porque aquel científico llevaba treinta años triscando por las montañas, con viento y sin viento, y en todo este tiempo había sido el primer europeo en escalar las montañas más altas. Sus compañeros explicaron otro motivo de su muerte: que era demasiado impulsivo y que últimamente se había esforzado en exceso, comiendo y durmiendo mal en sus ascensiones recientes, sin haberse podido recuperar. Y que sufría una debilidad del corazón mal atendida y ello fue la causa de su muerte.

Lo enterraron allá mismo, en pleno Tíbet, a 5200 metros de altitud, cerca del monasterio-fortaleza de Kamba Dzong, a la vista del Everest y no muy lejos de sus victorias en el Pauhunri, Chomoyummo y Kangchenyao.

Nadie dijo entonces que su muerte fuera una injusticia y menos que pudiera ser una venganza de las montañas. Al contrario, un antiguo servidor suyo en el Sikkim, de raza bothia, que había ido con él en muchas ascensiones, explicó con su florido lenguaje que «los dioses de las montañas habían deseado que se quedara con ellos en vez de volver a la Isla de las Brumas, y que por tal causa le concedieron el final de su vida en el territorio sagrado del Tíbet».

Fue a partir de los estudios de Kellas que los hombres empezaron a tener en cuenta científicamente los efectos de la altitud, distintos en los diferentes organismos de distintas razas. Y en estos estudios empezaron a basarse las leyes, hasta entonces ignoradas, de la aclimatación.

Ya pocos se acuerdan hoy del doctor Kellas, porque su nombre figura sólo en los viejos libros del himalayismo. Pero tiene que estar grabado todavía en las piedras amontonadas de una tumba que persistirá en un collado del Tíbet. Si hoy los hombres pueden señorear con orgullo en las montañas más altas de la tierra, ello es gracias a las primeras experiencias de aquel olvidado montañero, médico y químico, que todo cuanto iba descubriendo lo aplicaba a su gran amor hacia las montañas.

La tumba del doctor Kellas, en el Kang-la a 5200 m.

oOo

Después de la primera expedición de 1921, la que contempló la muerte de Kellas, hubo otras dos expediciones oficiales inglesas, todas con el Everest como meta. Todas fueron organizadas en Londres por el Comité del Everest. La de 1921 había sido de tanteo, de aproximación y estudio del territorio. En la de 1922 ya se tocó físicamente la montaña del Everest y se fueron tomando experiencias: en ella se aprendió que aquella montaña era muy distinta de las de los Alpes y del Cáucaso ya conocidas, y que exigía otra técnica y otros sistemas de ataque. Además en ella sobrevino una cruel avalancha en el Collado Norte en la cual perecieron siete sherpas, y hubieran muerto muchos más de no mediar el comportamiento enérgico y heroico, extraordinariamente humano, de Mallory y Somervell, quienes supieron considerar como seres humanos a unos simples porteadores indígenas —cosa no muy corriente en la época de la India colonial— y expusieron su vida para salvar a muchos. Los sherpas supervivientes asimilaron la acción y se lo agradecieron eternamente, y gracias a ello empezó entonces a tomar cuerpo la hermandad montañera occidente-oriente que se ha convertido hoy en muy habitual en el mundo himalayista.

La tercera expedición fue en el 1924, discurriendo, como todas, por el Tíbet, glaciar de Rongbuck y Collado Norte. Se tardó más tiempo —dos años— en prepararla para poder hacer un trabajo y una programación concienzudos. La mayoría de los participantes poseían ya experiencia y veteranía, no sólo de la montaña a secas, sino del Himalaya. Esta expedición, según se ha explicado centenares de veces, estuvo a punto de alcanzar la cima, y todavía hoy no se puede precisar si fue o si no fue alcanzado el punto más alto del Everest por George Mallory y Mathew Irvine, desaparecidos, aunque con el mucho tiempo transcurrido y lo mucho que se ha ido allá posteriormente y por todas las vertientes, si bien se han hallado rastros suyos, ninguno ha sido en las inmediatas cercanías de la cumbre.

Es muy conocido, y muy repetidas veces explicado, el desenlace de aquella expedición: un campamento (una tienda sola en realidad) marcado con el número VI llegó a ser colocado a 8175 metros. De allí debían partir Mallory e Irvine hacia la cumbre, el día 6 de junio de 1924, mientras su compañero Odell, situado en un campamento inferior estaba allí para apoyarles; cuando ellos subían hacia la cumbre, Odell tenía que subir a la tienda del VI, prepararles comida y bebida caliente para cuando bajaran, atenderles si lo necesitaban y, posiblemente, bajar él al V para dejarles espacio libre en la pequeña tienda, a fin de procurarles más comodidad para su descanso. Llegó Odell al campamento VI y desde allí vio a dos puntitos subiendo, con retraso en relación al horario previsto, y escalando el Primer Escalón de la Arista Noroeste. Luego, las nubes le ocultaron la visión. Más tarde, cuando hubo mejor visibilidad, estuvo escrutando ansiosamente los dos escalones de la arista, pero ya no pudo ver más a los dos puntitos móviles. Por la tarde se tuvo que bajar a su tienda, dispuesto a subir de nuevo al campamento VI con el nuevo día para atender a sus compañeros.

Pero al llegar allí al nuevo día, Odell comprobó con gran sentimiento que Mallory e Irvine no habían regresado. Ni volverían ya jamás. Ni nunca jamás se supo lo que les pudo haber sucedido.

Se especuló muchísimo sobre la posibilidad de que hubieran llegado a la cumbre —los dos o uno solo— y que se hubieran quedado allí a morir, o que hubieran perecido en el descenso. Pero nada se ha hallado posteriormente que pueda confirmar alguna de estas suposiciones. No se halló entonces, y sigue sin ser hallado, nada concluyente.

Años después (1933) fue encontrado un piolet entre 8400 y 8500 metros que por algunos detalles se supo más tarde que era el de Irvine. Y mucho más tarde (1999) se descubrieron unos restos humanos a 8156 metros, dramáticamente destrozados y que, por exactos detalles, se identificaron como de Mallory. Pero tanto el piolet como los restos humanos fueron hallados fuera de la trayectoria de su posible ascensión frustrada. ¿Qué podía haberles sucedido? ¿Se habían caído despeñándose hacia muy abajo?

Por otro lado y en repetidas ocasiones se ha pensado en la posibilidad de hallar la pequeña cámara fotográfica de bolsillo que llevaba Mallory, cuyo carrete, de poder ser revelado, podría aclarar hechos. Pero este hallazgo no se ha realizado hasta el momento actual (2004).

Mallory e Irvine quedaron desde entonces en el limbo del Everest y siguen siendo los principales mitos de la gran montaña. Se ha escrito mucho sobre su posible suerte, se ha fantaseado, se han imaginado historias más o menos veraces o fantásticas. Pero ochenta años más tarde, sigue sin saberse nada en concreto de lo que pudo ocurrir a los dos alpinistas[7].

¿Fueron víctimas del Everest? ¿Fueron ellos, por su sola condición de alpinistas, los causantes de haber desencadenado el furor de las montañas? ¿Existió realmente este furor?

No. La montaña no tiene furor, por muy alta e inaccesible que sea. Los elementos sí pueden presentarse duros en ella. Pero ella, por sí sola no es un ser con posibilidad de mover los elementos contra los hombres. No puede ser considerada una injusticia la desaparición de Mallory e Irvine. Ellos sabían bien ante lo que se enfrentaban, más todavía que Kellas y Mummery, y fueron hacia allá con la cabeza muy alta y con el corazón muy abierto. Y si la montaña tiene corazón, tuvo que haberles acogido en su regazo.

Allí quedaron y allí siguen sus cuerpos, y los que creen en la permanencia de las almas las localizarán allí en lo alto. No sabemos si algún día, algún hallazgo más explícito de ellos mismos nos podrá revelar lo que pudo haberles sucedido en el punto más alto y más famoso del mundo.

oOo

Cuando hemos llegado a los principios del siglo XXI y podemos revisar ya con una cierta perspectiva histórica la trayectoria de los hombres en el Himalaya, se puede comprobar cómo, especialmente en los últimos cincuenta años, esta ha sido cada vez más densa y victoriosa. Pero también ha sido densamente trágica. Sería larguísimo enumerar uno a uno todos los accidentes acaecidos en toda la cadena de los Himalayas, aunque también sería inacabable enumerar las victorias y las primeras ascensiones obtenidas. El alpinismo cada vez es más perfecto aunque también puede motivar ineludibles comentarios: convendría especificar bien si el hombre ha vencido a la montaña, o si ha sido la montaña la que se ha querido cobrar en muertes, padecimientos y calamidades los ataques sufridos por acción del hombre. Y en tal caso, ¿será justa o injusta la montaña?

No son estas páginas el lugar adecuado para hacer una relación íntegra de estas injusticias (¿o justicia?) de la montaña: el Everest, el antiguo Pico XV o, según se mire desde el Tíbet o desde el Nepal, el Chomolungma o el Sagarmatha, es la cumbre más alta del mundo, y esta cualidad lo convierte en algo mucho más superior que ser una montaña a secas. Para muchos hombres actuales ya no existe en ella el corazón o el romanticismo que siempre se ha querido hacer emanar de otras montañas: de cualquier otra montaña menos el Everest. En el Everest quiere triunfar ahora el poderío, la ambición, el orgullo, la soberbia de algunos seres que aunque sean humanos y están en la montaña, ya dejan de ser hombres-montañeros o hombres-alpinistas. El Everest es la única montaña que ha dejado de ser montaña-montaña para entrar a ser un punto geográfico de primerísima categoría, lo que es lo mismo que un mito o un foco de atracción, o un desafío desnudo, especial hacia las ambiciones y las prepotencias. Hoy hay hombres que, sin pensar ya en el sentimiento de las montañas, son víctimas de la necesidad de vencerlo todo, sean sus objetivos humanos, montañas o cosas.

El Everest, por esta causa, se ha comercializado en exceso y prácticamente ha dejado de ser una montaña para los alpinistas de corazón. Ha dejado de ser una montaña-montaña como son todas las otras montañas del mundo. Se ha llegado a un momento en el cual hay empresas que casi garantizan «llevar a una persona —a cualquier persona con o sin sentimiento montañero— a la cumbre del Everest, previo pago de seis u ocho o diez mil dólares». Y esto ya no tiene nada que ver con el alpinismo tradicional.

Cuando surgen en el campamento base del glaciar de Khumbu más de trescientas tiendas, con gentes que no se conocen, ni se saludan, ni se respetan entre ellos. Cuando hay gente que discute por obtener agua potable. Cuando se ensucia cualquier rincón del glaciar donde todo queda, lógicamente, degradado, insalubre. Entonces el Everest ya no puede ser una montaña con el elogiable sabor de todas las montañas. Cuando se llega a un terrible grado de saturación, de multitudes, de inhumanidad. Cuando allí mismo, entre las tiendas, un grupo trafica con otro grupo exigiendo a unos el pago de una determinada cantidad de dinero para poder emplear una cuerda fija colocada por otros (o cedida, mediante dinero también por otro grupo anterior), esto ya no es montañismo, ni el ambiente entre tiendas se puede llamar alpinismo como ha sido siempre el alpinismo clásico.

Cuando se pasa impávido junto a cadáveres helados, cubiertos desde hace tiempo por el hielo, o cuando un sherpa se está muriendo allí mismo y nadie se descompone. Cuando otros sherpas discuten entre ellos porque no quieren colaborar para fijar cuerdas que son de otro equipo. Cuando menudean en exceso en el campamento base descaradas citas amorosas entre participantes y participantas de unas y otras expediciones, y los sherpas lo saben, lo espían y lo comentan a carcajada limpia… o activan ellos mismos las citas. Cuando en la ladera del Everest se forma una fila de cincuenta o sesenta o más escaladores pisándose unos a otros o apresurándose o empujándose, casi disputándose las cuerdas fijas. Cuando no se hacen caso unos de otros si les sucede algo malo a tal altitud o bajo el mal tiempo…

Cuando sucede todo esto tan deplorable, y más cosas desagradables. Cuando a pesar de estar a cinco mil metros, el lugar ya no es como una montaña tradicional tal como la conocemos y la apreciamos los montañeros. Cuando estando sobre el hielo y la nieve, el ambiente parece más el de «una jungla de asfalto». ¿Puede aceptarse esta jungla en una montaña? ¿Es justo todo esto?

En los Alpes y en otras montañas existen desde el principio del alpinismo los guías, correctos profesionales de la montaña que cumplen perfectamente su profesión y su misión de ayudar a subir cumbres. Ellos crean y fomentan la amistad con sus clientes, quienes a su vez saben participar y hacer partícipes a los demás del gran goce que significa el aprecio general a las montañas. Esto es admirable, esto es justo.

En el Himalaya los alpinistas occidentales supieron crear en los sherpas y en los hombres de otras razas de montaña, como los gurkas, tamangs y bothias, el gusto y el placer europeo de admirar y querer a las montañas, a la vez que les han enseñado y ayudado a vivir mejor, a ganar más dinero ellos y su pueblo y a codearse dignamente con los visitantes, alpinistas o «treckers». Esto también es admirable y justo.

Pero en el Everest —sólo en el Everest por la sola razón de ser la montaña más alta y la más llamativa del mundo— se ha creado un ambiente multitudinario universal, inhumano, comercial y degradante. ¿Se podrá limpiar este pésimo ambiente alguna vez? ¿Volverá el Everest alguna vez a tener el mismo claro ambiente que se vive en todas las otras montañas del mundo, donde la relación entre unos y otros es de hermandad y amistad entre todos, sean del norte o del sur, de piel clara u oscura, sean altos o bajos o hablen en muy distintas lenguas?

Cuando en la cresta nevada somital del Everest unos montañeros atascados pueden entorpecer por su ineficacia el avance o el descenso de otros, o crear problemas por nerviosismo, por prisas, por ganas de salir de allí mismo lo más pronto posible. Cuando una expedición comercial se niega a prestar su radio-teléfono para atender la urgencia de otra expedición comercial competidora o de otro grupo cualquiera. Cuando dos grupos que desean ayudarse no pueden hacerlo por incomprensiones de la comunicación o por interrupciones de urgencia, ocasionado todo por un exceso de gente en un mismo lugar, un mismo punto, y un punto notoriamente peligroso. Cuando se deben resolver dificultades técnicas o físicas, y ello se pone imposible a causa de otras personas ajenas al grupo, o desconocidas, que pueden pulular por un lugar altísimo y peligrosísimo. Cuando en momentos dramáticos y en lugares comprometidos de verdad llega a concentrarse un exceso de personas, todas con el mismo afán de llegar a lo más alto del mundo, y no todas con la experiencia y el corazón necesarios. Cuando los actos de heroísmo y camaradería quedan aplastados, vencidos por otros actos de brutalidad debidos a un elemental interés en apuntarse el éxito de llegar a la cumbre. Cuando una cordada pugna por sobrepasar a otra, y a pesar de ver como esta está en malas condiciones no se detiene a auxiliarla, sean unos y otros del país y de la raza que sean. Cuando se observa que alpinistas de valía reconocida pero fatigados o anulados ya no pueden más y que por radio informan desesperadamente que saben que van a morir. Cuando varios grupos erran por un vasto campo de hielo sin visibilidad y sin orientación, buscando a compañeros desaparecidos o muertos ya. Cuando se halla a una o varias personas en malas condiciones pero con vida todavía y se las deja como están porque se supone que «habrá otro en mejores condiciones que podrá hacerles sobrevivir».

Cuando han sucedido tantas desgracias juntas, los corazones sensatos pueden empezar a pensar que «la montaña se está enfadando». Puede que sea cierto, puede que realmente la montaña empieza a incomodarse por el masivo e irrespetuoso asalto que recibe por parte de los hombres.

Pero no todo es reprochable en la gran montaña. Se dan casos de heroísmo hacia desconocidos. Se puede haber repartido la reserva de oxígeno de una bombona medio vacía entre tres o cuatro desconocidos, como si fumaran todos alternativamente de una misma pipa de la paz. Algún «muerto en el hielo» ha logrado resucitar después de pasar toda una noche al raso, expuesto a todos los vientos de los ocho mil metros y porque, gracias a ayudas de desconocidos, ha podido descender y recuperarse. Y algún sherpa voluntarioso o algún miembro cualquiera de una expedición cualquiera se ofrecen para guiar a otros desconocidos, rescatándoles de la muerte aunque sean de un país distinto y aunque no se entiendan con su habla. Aunque sean de pensamientos opuestos. Pero todos, al fin, son humanos. El cuidarles, el darles algo caliente aunque no estén en condiciones de tragar, el descongelarles con agua tibia algún miembro casi perdido, si hay un infiernillo a mano, naturalmente. Todos estos actos de samaritano aunque se esté en la «zona de la muerte», en «la gran montaña maldita», pueden resucitar por dos o tres veces al moribundo que se ha visto al cortísimo alcance de la mano de la muerte helada.

Entonces comprobamos cómo la montaña no es tan mala. Cómo no se enfada tan pronto, cómo no debemos creer a veces en la «montaña injusta».

Somos nosotros, los humanos, quienes por puro orgullo, por soberbia, por ganas de alcanzar «el gran ochomil» nos metemos en la boca del lobo, obligando a la montaña a morder donde ella no desea morder.

Y llegados a este punto hay que recordar el tipo de alpinismo de Eric Shipton, precisamente el descubridor de la vía de escalada al Everest por el glaciar de Khumbu, quien ya dijo en 1938: «La montaña es la que manda, es la que conduce al éxito, pero sólo cuando ella quiere».

oOo

No olvidemos que existe el «efecto prensa», esta gran fuerza que puede causar euforia o depresión en las mismas laderas más altas del Gran Pico. Cuando en cualquier montaña sucede algo —bueno o malo— muy poco se sabrá de ello porque siempre la noticia quedará difuminada entre otras noticias generales del mundo. Pero en el Everest no sucede así: allí no hay retrasos ni disfuncionamientos. En el mismo campamento base, y hasta más arriba, aparecen teléfonos-espía que acechan o una «radio-macuto» que salta las ondas y difunde los sucesos, los malos antes que los buenos. Y entonces, los representantes de la prensa de todo el mundo lo recogen y, si conviene, lo hinchan; y acuden periodistas a ver, a indagar, a retratar, a inventar, a divulgar la mala noticia, y a difundir aquella antigua idea de «la montaña asesina»… A estimular las lágrimas en el mundo entero, a explicar la historia de la manera más terrible para que por todo el mundo se suelte enseguida la indignación, la crítica y la pena. Los micrófonos y las cámaras de televisión de todas partes están deseosos de captar la desgracia —antes que la alegría— para lucirse contándolo.

Algo tiene aquella enorme montaña cubierta de hielo, cuando todo el mundo —alpinistas y no alpinistas— está pendiente de ella. Pero al retorno, con o sin la cumbre en el bolsillo, serán ya muy pocos los que quieran volver a ella. Irán a otras montañas menos deshumanizadas.

Cuando se ha realizado una bonita ascensión en cualquier parte y uno desciende satisfecho, será agradable contar en público lo vivido. Pero si no se trata del Everest, no acuden muchos a escuchar el relato de la bonita jornada. En cambio en el Everest está la prensa o la televisión de cualquier parte siempre acechando. Y si han surgido problemas y dramas, resulta más bonito el contarlo todo y lo más dramáticamente posible.

El mundo pide sensacionalismo.

¿Tenemos nosotros la culpa de la totalidad de los reproches que en todas partes se hacen a las montañas? ¿O solamente se reprocha el sistema de hacer montaña en el Everest?

Conviene detenernos para recapacitar: ¿no seremos nosotros los culpables de todas estas penas y enfados y hasta de la «maldad» que se achaca a la gran montaña? ¿No será todo ello por causa de la arrogancia de los hombres?

Hay que reconocer que la noticia del día tiene una gran fuerza, sea la fuerza de la prensa o de la televisión. Pero esta fuerza va decreciendo con el paso del tiempo. En cambio no sucede así con la fuerza de los libros, los cuales ejercen una influencia más lenta pero más directa y sus ideas penetran más y son ya para siempre. Los libros suelen guardarse y releerse y así perduran las ideas que ofrecen.

oOo

¡Ojalá las ideas expuestas en estas páginas estén en lo cierto! ¡Ojalá no sean demasiado fluidas en explicaciones, en visiones y experiencias! ¡Ojalá lleguen a convencer a muchos lectores de que las montañas no fallan jamás porque ellas no deben fallar en su trato con los hombres, estos seres que sí solemos fallar tantas veces!

Las montañas, con el Everest comprendido, no son jamás injustas con los hombres. Ni cuando los hombres se ponen ávidos, soberbios, interesados. Ni cuando los hombres, por su proceder, merecerían ser tratados con verdadera injusticia.

Campamento base del Everest en los años 80 del siglo XX cuando todavía estaba humanizado.