Capítulo III: Anales trágicos

1944. Tres desconocidos

En el invierno de 1944, tres montañeros catalanes perecieron en el plácido macizo de Montseny a causa de unas terribles condiciones de frío. Y entonces los periódicos, los que nunca habían hablado de montañas, se permitieron criticar y comentar la «injusticia de la montaña».

Pero, ¿es que el Montseny puede ser una montaña injusta? El Montseny, con sus 1704 metros en su cumbre más alta y a sólo 50 kilómetros de Barcelona, es hoy un parque de montaña conocidísimo, expansión dominical y hasta matinal de la gran ciudad, con rincones admirables y cumbres muy accesibles aunque lógicamente, en invierno y si nieva, puede presentar algún problema. Durante unos días muy crudos de aquel mes de enero, los tres muchachos se debieron desorientar en las laderas del Matagalls y fueron a parar a los bordes del torrente de Rentadors —un sencillísimo arroyo junto a la antiquísima ermita de Sant Segimón— que estaría todo helado. Resbalarían y se caerían a la pequeña corriente de agua y parece que uno de ellos se precipitó en un «gorg» (poza profunda llena de agua), pereciendo ahogado o vencido por el agua muy fría. Los demás perderían el control y seguirían resbalando, o se quedarían indefensos hasta ser sepultados por la nieve en algún rincón no excesivamente protegido. Cuando fueron recogidos sus cuerpos se vio que disponían de crampones ¡pero guardados en la mochila! No los habían sacado ni habían intentado utilizarlos.

La búsqueda y el rescate de los tres cuerpos congelados fue la noticia lúdica de aquellos primeros días del año 44 y, más tarde, su entierro fue una multitudinaria manifestación en Barcelona, de montañeros y no montañeros en una época en la cual no era fácil manifestarse en multitud. Los periódicos —repito, los mismos que nunca hablaban de montaña— opinaron sobre el drama con tal desconocimiento que hasta llegaron a deformar la propia opinión de los pocos que entonces estaban enterados de los problemas de la montaña.

Los comentarios del público —para quien entonces el deporte sólo se entendía con un balón, un campo verde y unas botas de fútbol y, a todo estirar, con unos guantes de boxeo— fueron elementalísimos. Los tiempos eran de privaciones y la opinión pública estaba apoyada por una cultura general bastante restringida. Y todo ello daba paso a una concepción de los hechos muy elemental.

—¡Pobres chicos! ¿Es que no sabían que las montañas son muy peligrosas, y mucho más todavía cuando hay nieve?

—¿Quién les mandó marcharse al monte, con lo bien que se está el domingo descansando en casa?

—¡Y creo que no cobran nada por ir a la montaña!

Pero posiblemente nadie comentó o pensó:

—¿Por qué no hay alguna entidad o algún sitio donde enseñen a andar por la montaña?

Realmente este sitio y estas entidades de enseñanza ya existían en aquellos años, pero su divulgación estaba restringida.

oOo

1946. Ernest Mallafré

Poco tiempo después surgió otro drama en la montaña catalana. Pero este fue completamente distinto.

El grupo que lo sufrió estaba compuesto por tres montañeros de reconocida solvencia. El más veterano de ellos había estado todo el tiempo de la guerra en Andorra y sabía andar por las montañas, bien y en todo tiempo. Los otros dos, algo más jóvenes, eran corredores de esquí de fondo de primera línea y buenos escaladores de alta montaña. Uno de ellos, Ernest Mallafré, estaba tan en primera línea de los escaladores catalanes de la época, que acababa de escribir un libro de técnica de escalada en roca y en hielo, a punto entonces de aparecer, y llamado a ser como «la Biblia» de los montañeros españoles de la posguerra durante mucho tiempo.

Ernest Mallafré fue el autor del primer libro de técnica de alpinismo publicado en España. Pero él no llegó a ver su trabajo en forma de libro, ya que fue publicado en 1947 y él había muerto, arrastrado por una avalancha en el Pirineo Catalán el 31 de diciembre de 1946.

Y precisamente tuvo que ser este, Ernest Mallafré, la víctima del drama. Descendían del pico Monastero —situado en el actual parque de Aigüestortes— cuando una enorme avalancha de nieve se desprendió bajo los pies de Mallafré precipitándose por una ladera muy cortada y arrastrándole en una caída casi vertical de trescientos metros. Sus compañeros, horrorizados al verle desaparecer, tuvieron que bajar rápido, pero con mucho cuidado, para acudir a la base de la avalancha y hurgar allí desesperadamente en la nieve revuelta y cuarteada, buscando al compañero desaparecido para, si era posible, librarle de la opresión que le sepultaba y salvarle, si no había muerto en la gran caída. Pero no pudieron dar con el compañero y, tras varias horas de búsqueda, cuando vieron que se hacía ya de noche y que no podían hacer nada más, tuvieron que marcharse de allí bajando con el corazón contrito hasta el pueblo de Espot, y desde allí llamar a Barcelona en demanda de ayuda.

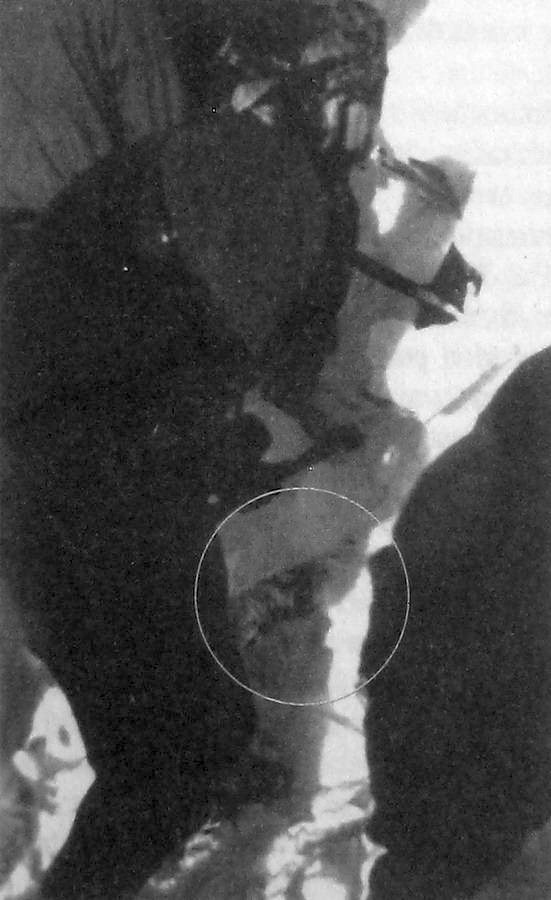

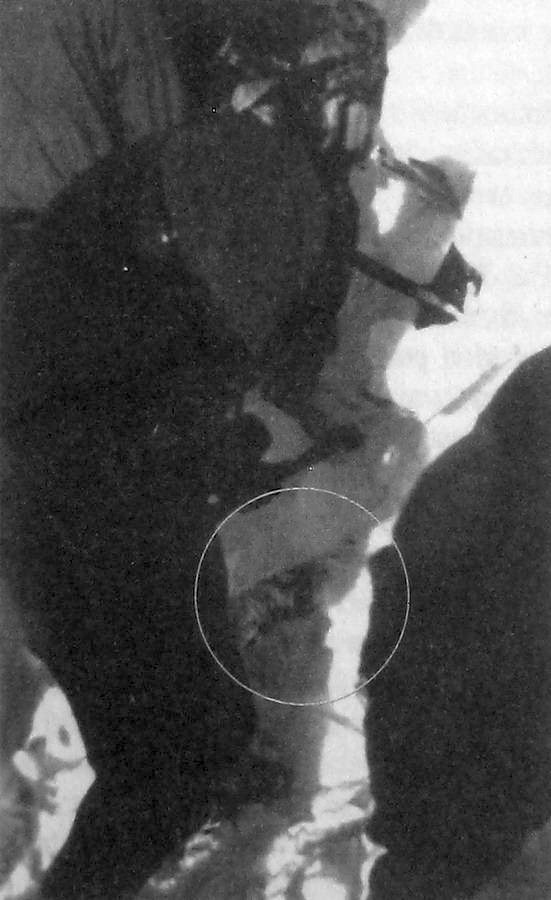

Traslado del cuerpo de Mallafré. Fotos verídicas (I).

Traslado del cuerpo de Mallafré. Fotos verídicas (II).

En aquellos tiempos no existían los magníficos grupos de rescate de montaña actuales y al momento se tuvo que movilizar entre los amigos una acción para acudir en la búsqueda; cuando estos llegaron al lugar tuvieron todavía que pasar dos días de intenso trabajo hasta hallar el cuerpo congelado del compañero, que estaba con cuatro metros de nieve revuelta por encima de él. Quien escribe estas notas era entonces el elemento más joven del equipo de rescate y hoy sigue recordando —tantísimos años más tarde— la tristeza y dureza de aquellos días de fuerte bregar, que le impactaron muchísimo en su espíritu cuando no había tenido tiempo de templarse.

Esta vez, dada la categoría del afectado, no hubo comentarios sobre el drama. La valía de Mallafré y de sus compañeros estaba bien reconocida y no se podía admitir que hubieran cometido ellos algo erróneo como causante del accidente. La zona del accidente no era un territorio peligroso, ni siquiera lo podía ser en pleno invierno. El material de la época no tenía los refinamientos del actual pero aquellos montañeros disponían de lo necesario para la alta montaña en invierno y —lo que vale mucho más— sabían emplear correctamente este material.

Mallafré fue enterrado en Espot y entró en la Historia de las Montañas, y no ha sido olvidado porque, además de su actividad, quedaría su libro como una herencia hacia todos los montañeros españoles. Él no llegó a verlo publicado pero después de muerto sus páginas siguieron enseñando de manera muy clara, durante décadas a generaciones y generaciones de montañeros españoles, todo lo que debe hacer y lo que no debe hacer un montañero en la roca y en el hielo. Muy cerca del lugar de su accidente, el actual refugio «Ernest Mallafré» sigue recordando su valía.

El antiguo refugio J.M. Blanc, en invierno de 1947, base de la búsqueda de Mallafré.

Las causas de la avalancha eran los peligros clásicos de la montaña. Se sabe que al iniciar el descenso del pico de Monastero uno de ellos evitaba pisar la nieve buscando las rocas en la bajada porque no disponía de unos botines y por ello no deseaba que le entrara nieve por el cuello de las botas. Mallafré, por el contrario, tenía buenos botines y podía bajar por la nieve sin temor. El tercero, mientras pensaba si se metía por la nieve o si buscaba las piedras, vio abrirse la avalancha delante de él, con tiempo justo de salvarse… Tenían los tres la suficiente experiencia para saber lo que debían hacer.

Pero algún «poder superior» decidió que tenía que iniciarse el desprendimiento de nieve. ¿De dónde procedía este «poder»? ¿Era mala suerte? ¿Era un imponderable? ¿Era una fatalidad?

Han pasado casi sesenta años, y los que pueden recordar el hecho o los que han leído algo sobre ello siguen sin poder conjeturar nada.

Pero desde luego, en la montaña, en el extraordinario ambiente tanto invernal como estival de aquellas cumbres de la zona —Monastero, Peguera, Encantats, Ratera, Mainera, Subenulls,… las «Montañas Sagradas» del montañismo catalán de todas las épocas— jamás se ha efectuado el más pequeño reproche —¡ni soñarlo siquiera!— a Mallafré y sus compañeros por el accidente.

Ernest Mallafré siempre será un símbolo. Símbolo del alpinista completo, símbolo de la técnica de montaña, símbolo del cariño hacia las montañas. Su accidente tuvo que ser causado por un desgraciado momento de mala suerte.

La mano de Mallafré aparece junto a la pared de la trinchera de nieve.

Jamás nadie ha dicho, ni creo que nadie lo pueda decir nunca, que la muerte de Mallafré hubiera sido una injusticia, ni de los hombres ni de las montañas. Nadie osó entonces mencionar «la montaña homicida», la terrible frase de otros lugares y de otros tiempos.

oOo

1952. Edouard Poincenot

¡Cuántas veces se ha afirmado que los desastres que suceden a los montañeros o alpinistas son injusticias de la montaña!

¡Y cuántas veces es completamente incierta esta afirmación!

Hace muchos años —¡más de cincuenta ya!—, me llamó la atención el titular de una revista francesa de gran divulgación, de las pocas que entonces ya se ocupaban un poco del alpinismo, donde figuraba la palabra «injustice»: «La mort d’ Edouard Poincenot est une injustice».

Y entonces me dediqué a estudiar detenidamente los hechos y la frase.

Edouard Poincenot había sido a mediados del siglo XX un buen alpinista francés, lo suficientemente bueno como para ser elegido para figurar en la primera expedición francesa, en 1952, a la Patagonia, precisamente la que culminaría, también por primera vez, el famoso Fitz-Roy. En plena marcha de aproximación tuvieron que atravesar un torrente muy caudaloso y, para hacerlo con lo que creyeron era seguridad para todos, pasó el primero encordado, con agua hasta la cintura, y al llegar a la otra orilla fijó la cuerda como pasamanos y así fue pasando todo el grupo, vadeando con sus cargas, sujetos a la cuerda fija con un mosquetón corredizo. Pero Poincenot tuvo la mala suerte de resbalar cuando atravesaba el río, llevando una pesada carga, con la doble mala suerte de que, empujado por la fuerza del agua, corrió todo el largo de la cuerda, deslizándose por ella con el mosquetón; pero, siguiendo con la mala suerte, la cuerda se soltó del punto donde estaba fija en la otra orilla, y continuó la mala suerte por parte de Poincenot cuando halló un nudo en el punto final de esta cuerda suelta, precisamente donde el cauce tenía un profundo bache en el cual se hundió él con su carga, atascado por el nudo y sin probabilidad de quitarse la carga ni de soltarse debido al fuerte empuje de la corriente. Y así, Poincenot, el gran alpinista, tuvo que morir trágicamente ahogado en un pequeño río argentino que sólo tenía un nivel algo más alto de lo normal por estar sus aguas muy crecidas.

¿Podía ser una injusticia de la montaña este desgraciado accidente? Yo siempre he creído que aquello no fue una injusticia de la montaña y que el titular de la revista estaba desacertado. ¡Si ni siquiera estaban presentes todavía las montañas! Fue un terrible caso de mala suerte, un lamentable cúmulo de entrometidas circunstancias, excesivamente mal conjugadas y destinadas a llegar a tan triste final. Cabía pensar que pudiera ser un caso de imprevisión cuando se fijó la cuerda al otro lado del río. Podía asimismo haber sido un error de cálculo del mismo Poincenot al pasar el río sin tomar las debidas precauciones. Pero una injusticia de la montaña no fue. No podía serlo.

Sus compañeros pudieron llorar libremente y lamentar su pérdida, pero tampoco podían llamar «injusticia» al accidente. En principio pensaron en volverse atrás, en honor al montañero muerto, pero enseguida recapacitaron y decidieron proseguir hacia delante en honor al compañero fallecido. Y así se logró el primer éxito francés en los Andes: el famoso Fitz-Roy, escalado por Guido Magnone y Lionel Terray tras varios vivacs. Tuvieron que luchar firme, tanto la cordada como su equipo de apoyo, y no sólo contra la enorme dificultad de la roca, sino también bajo el durísimo clima patagónico, arrostrando unos terribles vientos. A lo largo de medio siglo, las cosas han ido cambiando bastante en la Patagonia, y ahora ya no presentan tantos problemas los ríos para ser cruzados. El mismo Fitz-Roy, no es ya la montaña «imposible» que hallaron los franceses. Pero los vientos siguen siendo igual de fuertes y el frío sigue arreciando también de la misma manera. Por ello las montañas graníticas de aquel Cordón Adela siguen figurando entre las cumbres más famosas del globo: por su belleza, por la solidez de su piedra de granito recubierta de hielo, por la dificultad técnica y por su situación en la parte más austral del mundo.

Edouard Poincenot no llegó a descubrir el llamativo grupo de solemnes agujas de granito que forman el Cordón Adela cuyas fotografías en blanco y negro habían admirado tanto los franceses antes de partir. Ni supo jamás que una de ellas, la más airosa punta vecina al Fitz-Roy, iba a eternizar su nombre: Aguja Poincenot. Su nombre quedó allí aplicado. La airosa punta de roca que nadie había tenido ocasión todavía de escalar ni de bautizar, y muy pocos de conocer ni de lejos, entró en el mapa de los Andes con el nombre del alpinista francés ahogado. De esta manera, la altiva aguja vecina del Fitz-Roy, mucho más difícil todavía, tomó más importancia y, a pesar de varios intentos, tenía que seguir siendo virgen durante mucho tiempo.

Edouard Poincenot, aquel buen alpinista francés que no llegó a ver ni a tocar con sus manos la roca del Cordón Adela, sigue perdurando, existiendo inmerso en la toponimia de aquellas tierras tan lejanas a las suyas. Y su nombre es bien conocido hoy por los alpinistas de élite de todo el mundo.

La aguja Poincenot tardó mucho en ser conquistada (en 1962, por una expedición británica dirigida por Don Whillans) y sigue hoy siendo admirada, temida y respetada por todos los alpinistas y «treckers» que —ahora sí— acuden a aquel durísimo y hermosísimo lugar del fin del mundo.

Puede que la triste historia de Edouard Poincenot haya ido entrando en el olvido, lo cual sí sería una injusticia. Con estas líneas yo desearía haber renovado el recuerdo de quien fue un gran alpinista, y precisamente hijo de la firme nación que descubrió el alpinismo: Francia.