Cuando Leonardo Cárdenas terminó de narrarles su historia, que se extendía desde la reunión que mantuvo con la directora tras el funeral, hasta que despertó en la bóveda secreta de la capilla de los Vélez, tanto Cristina como el abogado permanecieron en silencio durante unos segundos tratando de hacerse una idea coherente de lo ocurrido.

Estaban en el reservado de la cafetería del hotel, tomando una copa sentados alrededor de una mesa. En aquel lugar tan distinguido se podía gozar de cierta privacidad. Por eso nadie prestaba atención al grupo que conversaba en la esquina más alejada del local.

Fue Colmenares el que rasgó el silencio, reprochando su actitud:

—Lo que realmente me extraña es que sigas con vida —dijo con acritud mal disimulada—. ¿Cómo se te ocurrió inmiscuir a nadie más en algo tan peligroso…? Ahora, Claudia y su tío, ese arquitecto del que tanto nos has hablado, pueden correr la misma suerte que Mercedes y Balboa… —Torció la boca y miró al techo un instante. Después le espetó—: ¡Por Dios, Leo! ¿Acaso no comprendes que esa gente va en serio?

—Creo que no es el mejor momento para criticar su decisión —atajó Cristina, dispuesta a interceder en el turbio asunto—. Lo que debemos hacer ahora es encontrar, entre todos, una solución al problema.

—En eso estoy de acuerdo —dijo el bibliotecario, desentendiéndose del reproche de Nicolás—. El tiempo que perdemos aquí, discutiendo algo que ya es irremediable, no hace sino empeorar las cosas. Salvador y Claudia han sido secuestrados. Lo menos que podíamos hacer por ellos es comenzar a buscarlos.

—Antes de nada hemos de trazar una línea de investigación —propuso Nicolás—. No sé si os parecerá una locura lo que voy a decir, pero creo que tendremos que bajar de nuevo a esa cripta subterránea donde te golpearon para echarle un vistazo.

—No hará falta… —Leo sacó triunfal el DVD del bolsillo de su nuevo pantalón, poniéndolo sobre la mesa—. Aquí está todo. He grabado las siete salas y la gran mayoría de las inscripciones.

A Cristina le sorprendió que tuviera en su poder algo tan valioso, y más cuando, según sus propias palabras, sus agresores se habían apropiado de la cámara y el bloc de notas aprovechando que estaba inconsciente; de ahí que trató de pedir una explicación.

—Pero, tú dijiste que…

No terminó la frase. Esperó a que lo hiciese el propio interesado.

—Casualmente cambié el DVD al finalizar la grabación, poco antes de recibir el golpe en la nuca. El que se llevaran la cámara digital no les va a servir de nada… ¡Ja! —Rio jactancioso—. Está en blanco.

—De todos modos, tendremos que bajar si queremos encontrar el diario —insistió el abogado. Luego se quedó pensando un instante, añadiendo con algo menos de entusiasmo—: Si es que sigue allí.

—Antes me gustaría que Cristina le echase un vistazo a la grabación. Si es cierto que es una experta en simbología alquímica, cosa que no pongo en duda, estoy seguro de que sabrá apreciar los distintos dibujos plasmados en las paredes. Y hasta es posible que coincidamos en una cosa.

—¿Puedo saber en qué? —A la aludida le sorprendió que tuviera tanta confianza en ella.

—Primero has de ver el DVD —respondió serio—. Quizá esté equivocado, y todo sea imaginación mía. Por eso necesito que me des tu opinión después de que examines las inscripciones.

—Eso que dices suena bastante misterioso.

El tono de su voz hizo que Leonardo se sintiera halagado. No estaba seguro, pero le pareció sentir un deje de intemperancia en la frase, como si realmente se sintiera excitada por tener la oportunidad de ver con sus propios ojos el idioma secreto de los canteros medievales.

—¿Sabrás descifrarlas? —La pregunta de Colmenares iba dirigida a Cristina.

—El simbolismo gliptográfico es uno de mis fuertes —reconoció ella, girándose hacia el picapleitos—. La mayoría de los antiguos constructores utilizaban un idioma secreto basado en signos, o glifos de índole alquímico, que fue extendiéndose por toda Europa de forma clandestina para que sus secretos permanecieran ocultos durante siglos en el seno mismo de la Iglesia Católica, la cual no hubiera consentido tal herejía de saber que los maestros masones se sentían más identificados con la ciencia y el saber que con las plegarias del obispo, quien sufragaba los gastos derivados de la construcción de las catedrales con el dinero del pueblo.

—De ahí que éstas sean laicas —apuntó Leo—. Las esculturas de piedra tratan de preservar, de la necedad del escéptico, el saber primordial.

—Cierto, la prisca sapientia —añadió la experta—. San Bernardo solía decir que el arte no era más que un medio útil para los simples y los ignorantes, e inútil y hasta nocivo para los sabios y perfectos… —Le sorprendió que Cárdenas dominara la interpretación iconográfica de los templos—. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Has leído a Fulcanelli?

—Entre otros… —contestó, para volver a preguntar—: Pero dime, Cristina… ¿Qué sabes del Trivium y el Quadrivium?

—Lo que todo el mundo que haya estudiado en una universidad, que son las Artes Liberales… —Perpleja, arqueó sus finas y bien depiladas cejas—. ¿A qué viene eso ahora?

Aquello no tenía nada que ver con los petroglifos como los que esperaba encontrarse en la grabación.

Leonardo se permitió sonreír irónico. Pensaba sorprenderla.

—Creo que es hora de averiguarlo —contestó confidencial.

Poco después entraban en los grandes almacenes que había a espaldas del hotel. Fueron directamente a la zona de imagen, sonido e informática, donde adquirieron un reproductor de DVD. Más tarde regresaron al hotel y, tras un frugal aperitivo en el restaurante, subieron a la habitación que compartían Leonardo y Nicolás. La de Cristina estaba situada en el piso de arriba.

Una vez conectado el reproductor a la televisión, tomaron asiento con el fin de proceder al estudio de las imágenes. Lo primero que pudieron ver en pantalla fueron las marcas de cantería, y las iniciales de Iacobus de Cartago, inscritas en los contrafuertes que se precipitaban en el pozo. Cristina reconoció los signos del tiempo alquímico, del aqua regis, del acidum aereum, de la escuadra masónica, y los pertenecientes a los siete planetas conocidos en el medievo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol. Lo siguiente que apareció en pantalla fue la sonrisa de Claudia —cosa que emocionó bastante a su pareja— y el estrecho corredor por el que tuvieron que adentrarse hasta llegar a la sala principal. A continuación pudieron ver cada uno de los detalles grabados en los muros, la pirámide escalonada en el centro, y también la puerta que conducía a la segunda estancia.

Poco a poco fueron admirando los círculos concéntricos inscritos en la pared —y alguna que otra figura geométrica—, que escondían una información vital y a la vez desconocida para los profanos. Nuevas incógnitas surgieron con las frases en latín, castellano medieval y hebreo, grabadas en los muros. Y Cristina, cada vez con mayor interés, trataba de desvelar el misterio de los signos y el lenguaje oculto de las letras y los números. Nicolás, que se encontraba en desventaja, se limitaba a observar con atención para después iniciar una larga serie de preguntas con las que saciar su infatigable curiosidad.

La grabación terminó bruscamente, justo en el momento en que Leonardo filmaba las inscripciones planetarias del enigmático pedestal cuyos peldaños partían desde los distintos puntos cardinales.

—¿Puedes retroceder un poco, hasta el instante en que se aprecian las frases en hebreo? —le rogó Cristina.

Así lo hizo Cárdenas, comprendiendo que quizá hubiese visto algo digno de su atención.

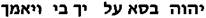

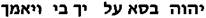

—¡Ahí, detente! —exclamó la pelirroja, acercándose a la pantalla para señalar la frase que había bajo una estrella de David, pintada en uno de los muros de la quinta sala.

En ella podía verse la siguiente inscripción:

—¿Puedes traducirlo? —preguntó Colmenares, quien no estaba seguro de que su compañera supiera hebreo.

Sin prestarle atención, Cristina fue leyendo en voz alta:

—Vayomer ki iad al kisé Yahveh.

—Por favor, en castellano —insistió el abogado.

Ella lo miró condescendiente.

—Dice algo así: «Porque la mano de Dios está sobre su Trono…». —Observó la reacción de sus compañeros, pero estos no supieron responder—. Es una frase del Talmud… ¿Os dice algo?

Ambos negaron con la cabeza.

—Lo cierto es que los muros están plagados de frases incoherentes y de signos de difícil comprensión —reconoció Leonardo, que se tocó la nariz—. Pero hubo un detalle que finalmente atrajo mi interés, y fueron las campanas que penden sobre la entrada de cada una de las salas. Su tamaño disminuye según el recinto, al igual que el sonido que emiten al ser golpeadas con el badajo. Yo mismo pude comprobarlo.

—Como las siete notas musicales. —A Cristina le pareció que aquello comenzaba a tener sentido.

—Y eso no es todo —continuó el bibliotecario—. Si te fijas bien, inscritos en los muros hay varias frases en diversos idiomas, también números y figuras geométricas, además de varios glifos relacionados con la astronomía. Eso me llevó a pensar que debe de existir una relación entre las inscripciones y las antiguas artes masónicas utilizadas por los constructores de catedrales.

Colmenares seguía sin entender nada de aquella conversación, pero se mantuvo atento a las reflexiones de los expertos. Cristina volvió a mirar la pantalla del televisor.

—Gramática… Retórica… Dialéctica… Aritmética… Geometría… Música… Astronomía —susurró la joven sin salir de su asombro—. ¡Cielo santo, Leo…! Tienes razón. Estamos ante un compendio de conocimientos, un santuario pedagógico en honor de las Artes Liberales. ¡Es sencillamente asombroso!

El elogio de Cristina sirvió para que Nicolás sintiera una leve punzada de celos, ya que el interés que ella mostraba por las deducciones del bibliotecario bastaba para anular de jacto su influencia como asesor financiero de aquella empresa. Trató de recuperar el protagonismo, y creyó lograrlo insistiendo sobre la importancia de encontrar el diario.

—Supongo que dicho descubrimiento no nos impedirá seguir adelante con nuestra misión… —dijo con gravedad. Clavó su mirada en Cristina, esperando de ella una respuesta inteligente—. Te recuerdo que si estamos aquí es para recuperar el libro del cantero.

—¿Llegaste a leer el manuscrito de Toledo? —preguntó Leonardo—. Dime… ¿Te lo dejó leer Mercedes antes de morir?

—No tuvo ocasión de hacerlo —respondió Colmenares, apesadumbrado.

—¿A qué viene esa pregunta? —quiso saber Cristina, quien secretamente escondía una copia en su maletín de viaje.

—Veréis… —comenzó diciendo Cárdenas—. Hay un párrafo en el criptograma descifrado por Balboa en el que Iacobus afirma conocer el arte y la técnica de los constructores de catedrales, basada en la transmisión de los sentimientos a través de la iconografía popular. Como él mismo dice: «Mis manos cincelan palabras de piedra que el pueblo lee y entiende». Si es así, estaríamos ante una insinuación alegórica, una metáfora en sí, tras la cual se esconderían sus conocimientos más secretos.

Cristina sopesó en silencio el apunte del bibliotecario, asintiendo con la cabeza mientras iba comprendiendo el auténtico significado de aquellas frases escritas en los distintos idiomas de la ciencia, los glifos planetarios y alquímicos, los dibujos geométricos pintados en las paredes, y las diversas campanas que colgaban a la entrada de cada estancia.

—El lenguaje primordial y la música de las esferas… —susurró para sí la atractiva pelirroja, atónita ante el descubrimiento.

El letrado, presintiendo que se estaba perdiendo algo de suma importancia, decidió insistir en su deseo de recuperar el escrito, justificando así su afán de protagonismo.

—Sigo pensando que deberíamos iniciar cuanto antes la búsqueda del diario. —Fue su opinión, aunque no parecía que le prestaran mucho interés.

—Creo que no hace falta —dijo Cristina, sin apartar sus ojos de la pantalla.

—Veo que lo has comprendido —añadió Leonardo, satisfecho de no ser el único en darse cuenta.

—¡Esto es inaudito! Solo espero que sepas explicarte. —Colmenares estalló indignado. Lo último que esperaba de ella era que se opusiera a la labor que le habían impuesto sus superiores.

—Mi querido amigo… —Cristina se giró para encararse con el enojado picapleitos—. Si no me equivoco, ya hemos encontrado el polémico diario de Iacobus de Cartago. En realidad, lo estás viendo con tus propios ojos.