Habían descubierto el verdadero rostro del enemigo. Ahora tratarían de conocerlo a fondo para estar en igualdad de condiciones. Lo único que podían hacer para ampliar sus conocimientos era escarbar en los libros de esoterismo que había en la casa, o tal vez profundizar en las páginas que los internautas con credibilidad colgaban en la red: Leonardo se dedicó a investigar por su cuenta en la biblioteca del despacho mientras Claudia optaba por quedarse frente al monitor.

Por lo que pudieron saber, el origen de la masonería seguía siendo bastante incierto. Había quienes afirmaban que se trataba de una hermandad de albañiles y ladrilleros nacida en los albores de la Edad Media, que se reunían en guildas, o loggias, y que guardaban celosamente el secreto del arte de la construcción. Otros aseguraban que la masonería se creó tras la disolución de la Orden del Temple. Y los más osados creían que su procedencia se remontaba a los dorados años del rey Salomón, o incluso antes. Pero lo cierto es que nadie sabía con certeza cuándo y para qué propósito había nacido la logia masónica.

Como ya era tarde, decidieron postergar la investigación para otro momento. Claudia tenía que levantarse temprano, y a Leonardo aún le quedaban varias horas más de estudio antes de irse a dormir, si es que quería tener contenta a Mercedes.

Con la mente viciada a causa de la lectura, los cigarrillos, y las copas que se fueron sucediendo a lo largo de toda la noche, se allegaron al vestíbulo cogidos de la cintura, procurando estar lo más juntos posible. Tras abrir la puerta, Leonardo recordó las palabras de Claudia con respecto a la transcripción del cifrario y su promesa de ayudarle.

—¿Vas a decirme cómo descifrar el manuscrito, o he de pedírtelo por favor?

—Basta con que me beses —contestó dulcemente, rodeando su cuello con los brazos.

El bibliotecario no se hizo de rogar. Sus manos sostuvieron la barbilla de su amante al tiempo que la besaba con lentitud, como si se tratara de su primer día de relación. A destiempo lamentó no haber aprovechado la ocasión de disfrutar con ella una noche de amor desesperado.

—Hummm…, creo que no está nada mal… —Claudia sonrió de forma picara—. Por lo tanto, te lo diré… —Antes hizo un gracioso mohín—. La solución al criptograma la tienes en Poe… —Al ver que no reaccionaba, exclamó molesta—: ¡Por Dios, Leo! No seas tan corto… ¿Acaso no has leído El escarabajo de oro?

—Mmm… Sí, fue hace muchos años; de pequeño… Pero la verdad es que no me acuerdo muy bien —reconoció a pesar de tener la obra completa del escritor estadounidense en la biblioteca del salón.

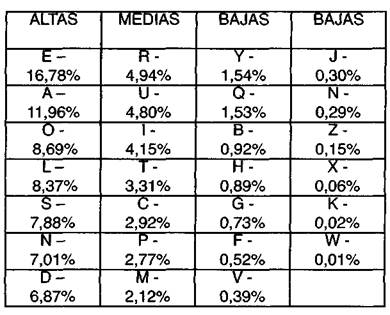

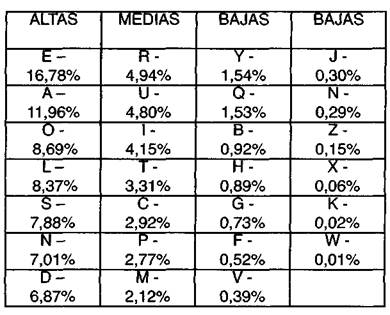

—Ya… Pues te recomiendo que lo vuelvas a leer; te será de gran ayuda. Dentro de una hora consulta el correo electrónico. Pienso enviarte desde casa un cálculo de frecuencias de las letras más utilizadas en castellano. Lo necesitarás.

—¿Eso es todo? —inquirió Leonardo con media sonrisa. Seguía sin comprender nada.

—Mañana, por la tarde, vendré a verte… Mientras, tanto no salgas de aquí. Ya te contaré lo que suceda en el trabajo.

—Pórtate bien. No quiero que Mercedes sospeche que te he ido con el cuento.

—Descuida —le dijo seria—. Seré la primera en preguntar el motivo de tu ausencia.

—Tampoco te pases… —objetó. Claudia no era muy buena actriz, y bien podían descubrirla si hablaba demasiado—. Compórtate como el resto de los compañeros, y olvídate de mí pasados unos días.

—De acuerdo, me mantendré al margen… —Se acercó para besarle de nuevo con sus labios afrutados—. Pero no lograrás que me olvide de ti.

Fue hacia el ascensor. Pulsó el botón de forma automática, casi inconsciente. Mientras esperaba se volvió para mirar a Leonardo. Estaba en la puerta, reteniendo las últimas palabras. Finalmente afloraron por su boca.

—Ten cuidado —le previno—. A partir de este momento eres una pieza más del juego.

—Lo sé —respondió a la vez que se abrían las puertas del ascensor—, pero ahora me toca mover ficha.

Le dijo adiós con la mano antes de marcharse, a lo cual Leonardo le devolvió el saludo. A continuación entró de nuevo en el apartamento, y fue directamente hacia el salón.

Después de buscar un buen rato entre los volúmenes de literatura fantástica y de terror, encontró el que andaba buscando. Lo abrió sin pérdida de tiempo, tratando de buscar entre sus páginas una frase o pasaje que le sirviera de referente. Finalmente lo encontró en las últimas hojas del relato. El criptograma del capitán Kidd le resultó familiar. Se parecía bastante al de Balboa, solo que el de este era bastante más extenso y complicado, y estaba escrito en caligrafía gótica textual; y a él se le daba bien la catalogación de libros, pero no tanto los documentos medievales.

Comenzó desde el principio. La narrativa de Poe le subyugó hasta el punto de sentirse, él mismo, el anónimo protagonista de la historia. Claudia, en este caso, podría haber pasado por William Legrand, el experto en criptografía. Hubo un texto, en El escarabajo de oro, que le hizo reflexionar:

«… considero muy dudoso que una inteligencia humana sea capaz de crear un enigma de este tipo, que otra inteligencia humana no llegue a resolver si se aplica adecuadamente».

Se trataba de un pensamiento bastante lógico, desde el punto de vista de Poe. Aunque de eso a compartir su criterio, mediaba un abismo.

Para cuando finalizó de leer el cuento, había aprendido todo cuanto necesitaba para comenzar a transcribir el manuscrito de Toledo. En teoría resultaba fácil, aunque llevarlo a la práctica requería bastante tiempo. Se trataba de intercambiar los distintos signos por las letras del abecedario con un mayor índice de frecuencia; eso, y un poco de imaginación. Claudia le había prometido enviarle un cálculo de porcentajes. Mientras esperaba el e-mail, decidió echarle un vistazo a la frase que Jorge había añadido a su mensaje.

Se colocó de nuevo frente al ordenador. Entró en el correo electrónico para estudiar a fondo el texto. Tras unos segundos de espera, leyó una vez más el enigmático comunicado:

«Nostradamus: Centuria I, Estrofa XXVII. ¿Quién es capaz de vislumbrar desde abajo la grieta del eslabón?».

Conocía de pasada la vida y obra de Michel de Nostredame, célebre médico del siglo XVI cuyas profecías le valieron el reconocimiento de Catalina de Médicis y del rey Carlos IX. Sus Centurias seguían asombrando al mundo a pesar de haber transcurrido cuatro siglos, sobre todo después de que quisieran relacionar ciertas estrofas de su obra con el atentado del 11-S. Eran varios los escritores que habían estudiado el galimatías verbal de sus poemas, y ninguno se ponía de acuerdo a la hora de concretar la fecha de sus predicciones sobre el futuro próximo de la humanidad.

No tenía un ejemplar de las Centurias en casa, aunque sí disponía de la ayuda que le prestaba la red. Al igual que había hecho Claudia poco antes, Leonardo introdujo las palabras «Nostradamus» y «Centurias» en la ventanilla del buscador. En unos minutos, tuvo ante sus ojos la obra completa. Solo tenía que encontrar la estrofa XXVII.

Bajó lentamente las páginas, hasta dar con lo que andaba buscando:

«Bajo las cadenas Guien del cielo herido,

no lejos de all í est á el tesoro escondido,

que tras largos siglos de haber estado atado,

morir á si encuentra el resorte del ojo saltado».

Leyó varias veces la cuarteta, y por más que lo intentó le fue imposible adivinar qué sentido tenía aquel conjunto de palabras. Probó entonces con la otra frase:

«¿Qui é n es capaz de vislumbrar desde abajo

la grieta del eslab ó n?».

Había algo en el texto que disparó sus sensores de advertencia, haciéndole revivir un momento ya visto; un déjà vu. Estaba seguro de haberlo escuchado antes, aunque no recordaba cuándo ni por qué.

Estuvo dándole vueltas en su cabeza hasta que le echó un vistazo al reloj del ordenador. Era la una y veinte de la madrugada. Había transcurrido más de una hora desde que Claudia decidiera marcharse. Esperando tener más suerte con el manuscrito, buscó nuevamente en el correo electrónico. Y allí estaba, el e-mail prometido por Claudia. Abrió el Word anexo para echarle un vistazo. Aparte de un cariñoso saludo, y de una frase de advertencia recordándole que tuviese mucho cuidado, se encontró con la tabla de frecuencias:

Con tales referencias ya podía comenzar su labor. No iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Esperaba traducirlo aquella misma noche.

Fue a beber el último trago de su tercer gin-tonic, pero antes de hacerlo levantó en alto su vaso.

—¡Por ti, que no dejas de sorprenderme!

Tras brindar en honor de Claudia, se puso en pie y fue hacia la cocina.

Necesitaba con urgencia una taza de café. Iba a ser una noche muy larga, pues aún tenía que enviarle a Mercedes un correo electrónico con el informe detallado de sus investigaciones, lo primero, y luego comenzar la traducción del manuscrito; un trabajo que prometía ser tan complicado como interesante.

No podía dormir. La oscuridad envolvía la habitación, aprisionando el aire hasta reducirlo a la nada más absoluta. Le costaba trabajo respirar.

Envuelta en sudor, se retorcía bajo la sábana víctima de su imaginación obsesiva. El preludio del sueño se convirtió en pesadilla cuando le pareció ver, entre las sombras de su cuarto, la silueta de un hombre acercándose lentamente a la cama. Su primera reacción fue la de quedarse quieta, sin moverse. Ni siquiera se atrevió a respirar de lo aterrorizada que estaba. De sus labios afloró una oración. Entonces dejó de verle, o de sentirlo más bien. Pero en su cerebro aún lo oía respirar. Estaba ahí. En algún rincón de su cuarto. Esperando la oportunidad de abrirle la garganta.

En un desesperado gesto de supervivencia, Mercedes se incorporó con el fin de encender la luz. No había nadie en el dormitorio, tan solo una blusa y unos pantalones que colgaban del perchero. Se sintió una estúpida al pensar que pudiera haber alguien en su habitación, aunque lo cierto es que todavía le embargaba la impresión de estar siendo vigilada. Tenía miedo, para qué negarlo. Existían motivos más que suficientes.

Como vio que no iba a poder dormir, se levantó de la cama y fue directa hacia el cuarto de baño. Estuvo hurgando en el mueble que había sobre el lavabo hasta que al fin encontró lo que había ido a buscar: sus pastillas para dormir. Llenó un vaso con agua y se introdujo un par de cápsulas en la boca. Luego se miró en el espejo. Unas ojeras grotescas circundaban sus párpados, ya ajados por la edad. Se sentía hundida y cansada, pero sobre todo se sentía sola. Perder a Jorge, que le aportaba la estabilidad y compañía necesaria para establecer una relación con sentido, fue un duro golpe del que aún no se había recuperado. A sus cuarenta y seis años de edad, no exentos de buenos instantes y esporádicos amores, lo único que echaba en falta era pasar el resto de su vida junto a un hombre tranquilo e inteligente, capaz de llenar ese vacío espiritual que fue creciendo con el paso de los años.

Dejó a un lado sus inquietudes y regresó a la cama. Antes de acostarse recordó la conversación mantenida con Leonardo esa misma tarde. Reconoció haber cometido algún que otro error al extenderse en los detalles. Sabía que Leonardo era una persona bastante perspicaz, y que, antes o después, se daría cuenta de que algo fallaba en su relato. No se arriesgó a contarle toda la verdad por desconfianza, o simplemente por miedo a resultar demasiado fría. No le interesaba decirle que había ido a casa de Jorge poco después de recibir su llamada, y que tras abrir el apartamento lo encontró muerto en mitad de un charco de sangre; la misma sangre que habían utilizado los asesinos para escribir en la pared una frase de advertencia de lo más expresiva. No, no le interesaba divulgar su presencia en el lugar del crimen. Podría convertirse en un blanco fácil para la policía, e incluso para quienes acabaron con la vida de Jorge y quemaron el manuscrito. Bastante había hecho al decirle la verdad a Colmenares; la única persona en quien podía confiar ciegamente.

¿Como decirle a Leonardo que tuvo miedo? Miedo de las cosas horribles que vio dentro de la casa… Miedo a no comprender que algo así le hubiera sucedido a un hombre tan bueno y honesto como Jorge… Miedo a ser la siguiente…

Volvió a acostarse, pero antes guardó las prendas colgadas en la percha y cerró la puerta del armario. Apagó la luz. Las pastillas no tardarían en hacer su efecto.

Letras góticas de sangre bailaron en su cabeza antes de sucumbir, irremediablemente, en los brazos de Morfeo.