Nadie podía creer que fuera cierto, y no obstante, allí estaba el ataúd, cubierto de flores para desconsuelo de los congregados. Una vez finalizada la discreta y solemne oración del sacerdote, la caja oblonga de color castaño fue introducida en el nicho del mausoleo gracias a la fuerza conjunta de los sepultureros. Todo parecía haber concluido según los ritos del sepelio. Y, sin embargo, no había hecho más que empezar.

Leonardo Cárdenas parecía ausente. La muerte de Jorge le había afectado más de lo que pensaba, al igual que al resto de sus compañeros. No hacía ni una semana que habían comido juntos en el restaurante del Hotel Wellington, donde estuvieron charlando sobre las ventajas de veranear en España y no en los tradicionales destinos extranjeros; estos eran propios de gente adocenada y en busca de aventuras insustanciales, que valoraba más la diversión que el conocimiento.

Recordó entonces el interés que demostró el paleógrafo al confesarle su gran hallazgo, en Toledo. Por lo visto, aprovechando que la sala de subastas cerraba todo el mes de agosto y parte de septiembre, se había desplazado hasta la legendaria ciudad de las tres culturas con el fin de ayudar a la familia Fajardo —antiguos socios de su padre— a valorar, liquidar y repartir una testamentaría basada en unos cien textos y manuscritos que databan de los siglos XV y XVI. Jorge amaba intensamente su trabajo, por lo que su vida giraba en torno a los libros, máxime si estaban escritos en caligrafía medieval. A pesar de que aún le quedaban unos cuantos días de vacaciones, decidió echarles una mano sin pensarlo dos veces. Su viaje fue de lo más fructífero, no solo consiguió que le pagaran sus honorarios con una edición del Quijote del año 1697, impresa en Amberes y con dieciséis grabados al cobre de Fred Bouttons, sino que, además, trajo consigo un legajo escrito en lenguaje codificado —que abonó de su propio bolsillo—, para estudiarlo detenidamente y ampliar de este modo la colección privada de textos únicos que abarrotaban las superficies de su redundante biblioteca.

Jamás llegó a imaginarse que aquella sería su última adquisición.

—¿Te encuentras bien?

La voz de Mercedes Dussac, directora general de la casa de subastas Hiperión, vino a recordarle los inconvenientes de la vida. Le miraba con ojos enrojecidos, causa del supuesto dolor que sentía por la pérdida. De no ser porque las lágrimas de aquella estirada fémina habían echado a perder su particular manera de pintarse los ojos, y eso la hacía más humana, le hubiese contestado algo de lo que después tendría que arrepentirse. Melele, como solían llamarla sus amigos más íntimos, era una hipócrita sin alma a la que solo le importaba el volumen de ventas de las obras subastadas.

—Necesito un whisky. —Leonardo fue sucinto en su fría respuesta.

—Eso está hecho. Te invito a un trago a cambio de que me acompañes a la oficina. —Ella, en un inusual gesto de solidaridad, se aferró al brazo de su empleado—. He de hablar contigo de un asunto que me preocupa.

Claudia —la compañera sentimental de Leonardo—, que charlaba en voz baja con la secretaria de dirección, le dirigió una mirada fulminante al ver que se disponía a marcharse con Mercedes sin despedirse siquiera de los demás compañeros de trabajo que habían acudido al funeral. Pero lo que más le dolió, fue ver cómo la cita que tenían para cenar aquella noche podía irse al traste si la directora decidía presionarle para que adelantara la catalogación de los libros que habrían de subastar el lunes próximo.

Leonardo, intuyendo el reproche de su amiga íntima, se volvió disimuladamente para encogerse de hombros, esperando que fuera capaz de entender que acompañar a la señorita Dussac no era un privilegio, sino un castigo de Dios.

Ya fuera del cementerio de la Almudena, el chófer de Mercedes se adelantó para abrirles la puerta trasera del Jaguar. Leonardo pensó que presumir de alto nivel, en una ceremonia religiosa de esas características, resultaba del todo improcedente, y que lo mejor hubiera sido acudir en taxi, como la mayoría. A pesar de todo, se dejó caer en el mullido asiento del lujoso vehículo sin ningún tipo de escrúpulos.

El tiempo que tardaron en llegar a la sede de Hiperión, situada en el barrio de Salamanca, se mantuvieron distantes la una del otro, cada cual inmerso en la insondable profundidad de sus pensamientos. Leonardo agradeció el silencio de la directora, la cual jamás gozó de su simpatía. Es más, al pensarlo fríamente, se preguntó qué diablos estaba haciendo en aquel coche de importación si apenas habían hablado un par de veces fuera del trabajo. Pero antes de que pudiera contestar su propia interrogante, el automóvil descendió la rampa de entrada al subterráneo donde se alineaban las diversas plazas de garaje. La de Mercedes estaba junto a los ascensores, quizá para evitarle molestias a la hora de subir a las oficinas.

Minutos después, tras prolongar el prurito del silencio, llegaron al amplio despacho de la directora. Leonardo seguía preguntándose por qué lo había elegido a él, y no a uno de sus adjuntos —como bien podía ser el caso de Nicolás Colmenares, abogado de la firma—, para acompañarla de regreso a la casa de subastas.

—Por favor, siéntate —le pidió, con el rigor que la caracterizaba, mientras se dirigía al mueble-bar con el fin de cumplir su promesa.

Leonardo trató de imaginarse cuál sería el motivo de su presencia en las oficinas, cuando todos habían sido excusados de sus obligaciones profesionales para ir al funeral. Y lo único, más o menos coherente, que le vino a la cabeza es que quisiera flirtear con él, actitud impropia de un ser tan frío como era la señorita Dussac; incapaz de sentir cariño por nadie si no había un espejo de por medio. Ella, en realidad, solo se amaba a sí misma. Además, hubiera sido un gesto desacertado debido a las dolorosas circunstancias. No en vano, venían de un entierro.

—Voy a confiarte un secreto, que espero sepas guardar con discreción. —Le tendió el vaso de whisky a la vez que tomaba asiento tras su mesa de despacho.

—No estoy seguro de ser la persona que buscas. Odio los compromisos —contestó con voz queda.

Bebió un trago largo, intentando abreviar en lo posible la entrevista. Necesitaba recuperar su vida personal; volver con Claudia.

—Jorge te apreciaba más que a ninguno —le dijo—. Esa es una de las razones por la que estás aquí.

—Si me has hecho venir solo para decirme eso, podías habértelo ahorrado.

Le extrañó su conducta. Mercedes era bastante más inteligente.

—Hay algo más, pero antes debes prometerme que no desvelarás a nadie lo que voy a decirte.

Leonardo afirmó con un gesto de cabeza, alzando levemente su vaso. Le dio a entender que podía seguir hablando en confianza.

—Esta mañana ha venido a verme la policía… —le confesó. Después arrugó la frente—. Me han estado haciendo una serie de preguntas referentes a la conducta de Jorge durante los últimos días. Ya sabes, si le encontraba distinto a lo habitual… Cuáles eran sus amistades… Si había estado en el extranjero últimamente… —Resopló un poco—. En fin, ya sabes, un interrogatorio en toda regla.

—¿Piensas que tal vez estuviera involucrado en algo sucio, quizá en la venta ilícita de libros antiguos con destinos extranjeros?

—No creo que sigan esa línea de investigación. Su muerte parece, más bien, estar relacionada con algún tipo de ceremonia tribal o rito satánico.

—¿Bromeas? —inquirió con marcado escepticismo—. Te recuerdo que estamos hablando de Balboa, alguien cuyos únicos demonios son el Lepisma Sacharina y la carcoma.

—No hablarías así si conocieras los detalles de su muerte —reprochó ella su actitud jocosa, mirándole a los ojos con visible frialdad; gesto que ya era todo un clásico en la personalidad de Mercedes, máxime cuando alguien se esforzaba en ser gracioso con los asuntos de importancia—. He de reconocer que el testimonio de la policía ha sido realmente estremecedor.

Fue en aquel instante cuando se dio cuenta de lo poco que sabía al respecto. Tanto él como Claudia, al igual que el resto de sus compañeros, estaban convencidos de que Jorge había sido víctima de la violencia urbana.

Por lo visto se equivocaban.

—Deberías contarme lo que sabes. Me será más fácil tener una idea de lo ocurrido si conozco los detalles… ¿No crees? —Dejó el vaso sobre la mesa y continuó—: Corrígeme si me equivoco, pero creo que ese es el motivo por el que estoy aquí.

La directora torció el gesto y se vio obligada a continuar. No tenía sentido prolongar por más tiempo su silencio. Pero antes le retó con una nueva pregunta.

—¿Conoces alguna secta, u organización esotérica, llamada Los Hijos de la Viuda?

—No… Creo que no —respondió tras unos segundos de reflexión y parpadear perplejo—. Lo cierto es que jamás me he preocupado por ese tipo de personas, ni me interesan sus credos y religiones. Soy un escéptico —objetó, pero entonces sintió curiosidad y preguntó—: ¿Balboa se relacionaba con esa gente?

—No te lo sabría decir con seguridad —admitió Melele—, pero sí que fueron ellos quienes le arrancaron la lengua por debajo del mentón tras hacerle una incisión profunda junto o la garganta. Murió desangrado… —Se detuvo unos segundos antes de continuar—: Lo más espeluznante del caso fue la atroz sentencia que escribieron en la pared del salón con la sangre de Jorge: «Los secretos de la cámara no los digas a nadie, ni nada de lo que hagan en la logia».

Leonardo tardó en asimilar las palabras de la directora. Un vacío especulativo se adueñó de sus pensamientos, y por eso fue incapaz de reaccionar hasta pasados unos segundos. Todo aquello le resultaba disparatado y ridículo. Y sin embargo, la señorita Dussac no bromeaba. Jorge había muerto a manos de unos fanáticos cuyo fin desconocían. No se trataba de una suposición, sino de la realidad más absoluta.

—Es horrible… —susurró impresionado—. Jamás pensé que algo así pudiera sucederle a Balboa. Ese hombre no representaba ningún peligro para nadie.

—Eso no lo podemos asegurar. —Los ojos de Mercedes sondearon al bibliotecario, expectantes.

—¿Qué quieres decir? —preguntó inquieto.

Le sorprendió la naturaleza enigmática del comentario.

—Jorge y yo éramos muy amigos —matizó ella, como en un susurro apenas audible—. Éramos íntimos amigos… ¿Comprendes?

Leonardo tuvo que admitir que la insolente franqueza de mademoiselle Dussac acabó por confundirle, aunque luego reconoció que varios detalles comenzaban a tener ahora sentido. Las lágrimas derramadas en el funeral, y su traje de chaqueta y falda de color negro, no eran una pose sino el reflejo del auténtico dolor que sentía por la pérdida de un ser querido. A pesar de todo, permaneció impasible debido a la estricta situación de confidencialidad. Reírse en sus narices hubiera sido una descortesía. Aunque no dejaba de ser ocurrente imaginarse al desgreñado y olvidadizo paleógrafo haciéndole el amor a una pija elitista como Mercedes.

—Sé que estuvo unos días en Toledo, trabajando para unos amigos de su padre —continuó diciendo la directora—. Me contó que había traído consigo un antiguo legajo que databa de principios del siglo XVI. Su sorpresa, al intentar traducirlo, fue que las frases estaban compuestas por letras griegas, latinas y números. Era un mensaje codificado. De ahí que últimamente llegara tarde al trabajo. Se pasaba las noches enteras intentando descifrar el significado oculto de aquel texto.

Leonardo hubo de reconocer que era cierto. De unos días para acá, el difunto parecía vivir aislado del resto del mundo. Apenas se comunicaba con nadie desde que se reincorporara al trabajo, tras las vacaciones. Su última comida juntos en el Wellington resultó bastante más soporífera que otras veces. Lo único que parecía importarle a Balboa era el hallazgo en Toledo de un escrito, el que despertó su máximo interés y por el cual llegó a desembolsar seiscientos euros.

—Algo me contó —admitió Leonardo, sincerándose del mismo modo—. Sin embargo, no le di tanta importancia al documento. No creí que tuviese un interés serio desde el punto de vista comercial.

—Hay algo que no le he dicho a la policía, y es que Jorge me llamó la tarde de su muerte diciéndome que había completado la traducción y descifrado el mensaje. —Ni siquiera parpadeó al admitir lo que podía ser considerado por la justicia como un delito de omisión—. Me adelantó que se trataba de una carta escrita por un maestro cantero, y en la que explicaba cómo llegar hasta un diario que escondía entre sus páginas los mayores misterios de la humanidad. Le dije que quería ir a su casa, pues necesitaba ver aquello que le había apartado de su trabajo y que estaba a punto de romper nuestra relación. Me respondió que no hacía falta, pues acababa de enviarme una copia del texto a través del correo electrónico.

—¿Tienes una copia del manuscrito? —Leonardo se revolvió inquieto en su asiento, cogiendo de nuevo el vaso de whisky para terminar de beberse el contenido de un solo trago.

—Así es, en mi ordenador. Creí prudente no imprimirlo ni hacer copias. Aunque da lo mismo. Me lo envió sin descifrar. De nada nos sirve el texto si no poseemos la clave.

—Estás hablando en plural, si no me equivoco… —Aquello presagiaba su implicación en el asunto.

—Cierto —dijo glacial—. Por eso te he pedido que me acompañes. También a ti te envió un e-mail… —Al ver el gesto de sorpresa de Leonardo, decidió continuar—: Pero eso no es todo, sus agresores se deshicieron del manuscrito original antes de abandonar el apartamento, lo que viene a complicar aún más el misterio que rodea al asesinato de Jorge.

Leonardo torció el gesto.

—¿Cómo puedes estar tan segura de que hicieron eso? —inquirió después—. Quiero decir… ¿Cómo es posible que sepas algo así?

—Porque la policía me preguntó si tenía por costumbre quemar sus papeles. Cuando les dije que no, se limitaron a asentir sin darme más explicaciones. Y eso que insistí… ¿Sabes una cosa, Leo? —Su cuerpo comenzó a temblar inesperadamente—, estoy tan asustada que no sé qué pensar.

El bibliotecario sintió algo parecido. Su desazón resultaba incomprensible. Pero ahí estaba. Latente.

—Si lo que te inquieta es el legajo, solo tienes que borrarlo del archivo.

—¿Así de fácil…? ¡No, no creo que esos fanáticos hayan olvidado investigar la vida privada de Jorge! —alzó la entonación, dejándose llevar por la angustia—. Ellos deben saber que existo, y que posiblemente compartíamos algo más que buenos momentos de alcoba… —Entornó los ojos, imaginando tórridas escenas—. No les sobran razones para pensar que puedo tener una copia. Si ese manuscrito es la causa de su muerte, entonces esos mal nacidos vendrán a por mí.

Leonardo Cárdenas tuvo que reconocer que existían motivos por los que preocuparse, de ser cierto el relato de Mercedes. Si el asesino, o asesinos de Jorge, fueron capaces de arrancarle la lengua para evitar que hablara, tanto él como la directora corrían ciertamente un peligro no deseado; y todo por un texto medieval que ni siquiera había tenido ocasión de leer.

—¿Puedo echarle un vistazo? —Giró la cabeza hacia el monitor que había sobre la mesa del despacho, a su izquierda.

Ella, perpleja, arqueó sus finas y bien proporcionadas cejas.

—¿Ahora? —preguntó.

El consultó su reloj. Eran las seis y cuarto de la tarde, y había quedado con Claudia a las ocho y media. Tenía tiempo más que suficiente.

—Sí, ahora.

—Puede que tengas razón —afirmó Mercedes, y acto seguido pulsó el interruptor del PC—. Como decís en España, al «toro hay que cogerlo por los cuernos».

De pronto escucharon un sonido metálico en recepción, que no solo les puso en alerta sino también el corazón en un puño. Leonardo fue raudo hacia la puerta que comunicaba con el vestíbulo. Se asomó al exterior para comprobar fehacientemente si había alguien en las oficinas, pero no vio nada extraño y así se lo hizo saber a Mercedes. Ambos rieron al mismo tiempo, un tanto excitados. En aquellas circunstancias, hasta los estantes repletos de libros antiguos parecían tener vida propia. Era una sensación de como si los estuviesen vigilando un millar de ojos.

Nada más entrar en su correo electrónico, la directora buscó entre los últimos e-mail recibidos. Lo encontró en los del día anterior. A continuación, abrió el documento anexo.

—Aquí lo tienes… —Se levantó para dejarle el puesto al bibliotecario—. Aunque de nada nos va a servir si no podemos comprender su significado.

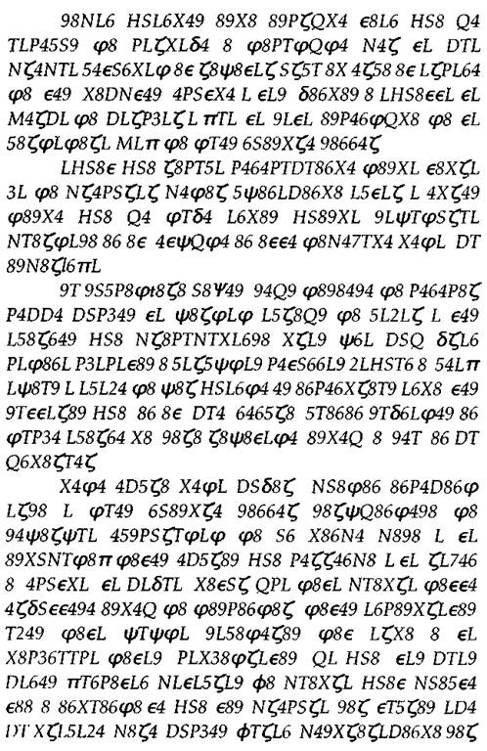

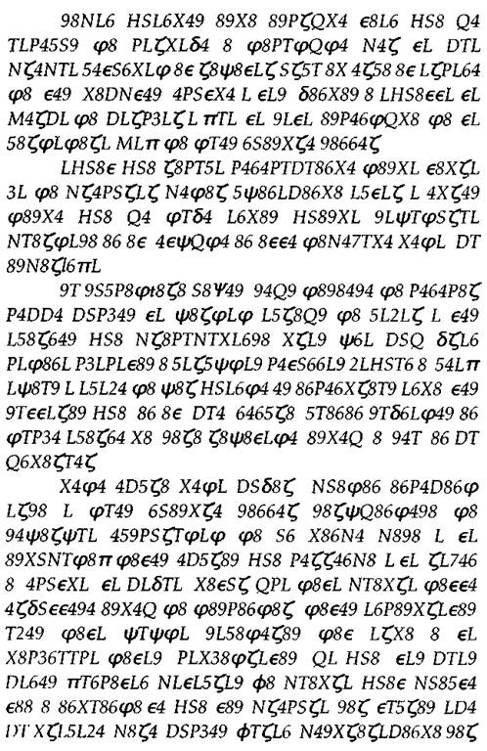

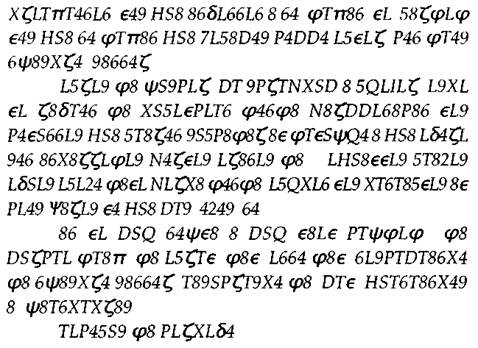

Tras intercambiar posiciones, Leonardo se enfrentó al enigma aun sabiendo que las probabilidades de interpretar el texto, sin ayuda de un programa descodificador, serían tan ínfimas como tropezar con un ejemplar de la Vulgata en una subasta benéfica de barrio. Y aun así, se desvivió por encontrar un sentido coherente entre aquel maldito galimatías. Para mayor dificultad, se trataba de escritura gótica; propia de la época:

Tras examinar el texto unos minutos, Leonardo tuvo que darle la razón, pues era imposible descifrarlo si no le dedicaba varias semanas de estudio. Jorge era el experto en paleografía, y algo debía saber del lenguaje criptográfico cuando había sido capaz de resolver aquel galimatías en tan poco tiempo. Pero ahora estaba muerto.

—Es inútil —reconoció al cabo de un rato con voz hueca, tras darse por vencido—. No tiene sentido interpretar un texto que resulta incoherente se mire como se mire.

La directora ladeó la cabeza.

—A menos que encontremos el modo de traducirlo —añadió, segura de sí misma—. Si Jorge lo hizo, nosotros también podremos.

—Tú, mejor que nadie, deberías saber que lo único que no me sobra es tiempo. Aún he de catalogar los libros que han de subastarse dentro de unos días. —Le recordó con cierto hastío el trabajo que le quedaba por hacer.

—Lo sé. Por eso mismo he pensado que debía contratar a alguien que te sustituya por una temporada… —Hizo una breve pausa—. Mientras tanto, seguirás en nómina y tu salario se mantendrá según lo estipulado en el contrato… —Le miró con gesto de súplica—. Por favor, debes hacerlo. Piensa que nuestras vidas dependen de lo escrito en ese legajo.

Leonardo, dubitativo, resopló.

—¿No has contemplado la posibilidad de contarle todo esto a la policía?

Era lo más sensato.

—Mais non…! —exclamó ella, repentinamente alterada y dejándose llevar por su vena francesa—. No puedo decirles ahora que he ocultado información, por lo menos hasta que tengamos algo que ofrecerles. Tampoco estoy dispuesta a consentir que la memoria de Jorge quede por los suelos. No me gustaría verlo crucificado sin motivos, ahora que no puede defenderse; de ahí que necesite saber en qué estaba metido realmente, y si solo ha sido la casualidad la causa de su muerte… —Su rostro se ensombreció—. Yo, antes que nadie, he de conocer la verdad —concluyó.

A Leonardo no le hizo ninguna gracia verse inmiscuido en un asesinato, y mucho menos que le consideraran cómplice de aquella mujer, ya no tan fría como pensaba, que podía complicarle la vida a causa de unos escrúpulos que rozaban el sentimentalismo. Si Balboa era culpable de algún delito, era asunto de la policía llevar a cabo las investigaciones; y no de ellos, quienes se estaban jugando su carrera y libertad.

—Si decido aceptar tu oferta tendrás que prometerme dos cosas… —Una mueca furtiva le cruzó el semblante—. Primero, que asumirás la responsabilidad y cubrirás mis espaldas, en caso de que transcienda a más y tengamos problemas con la ley… ¿Entendido? —Ella afirmó con la cabeza—. Segundo, que sufragarás todos los gastos de esta aventura… —Se encogió de hombros, esbozando una sonrisa cáustica—. Con mi sueldo no me llega.

—Tendrás toda la ayuda que sea necesaria. No escatimaré en gastos… Pero has de comenzar esta misma noche. Quiero que investigues a fondo ese manuscrito y trates de descifrarlo. Necesito saber qué dice.

Se puso en pie, dando por finalizada la conversación. Leonardo se dio cuenta de que estaba ocupando el sillón de la directora, por lo que se levantó sin pérdida de tiempo para ofrecerle el que era su lugar de trabajo. Era algo demasiado íntimo y personal, sobre todo teniendo en cuenta que sobre el despacho había un par de fotografías de familia enmarcadas y varias cartas sin abrir de diversas entidades bancarias.

—Será mejor que me vaya —dijo en voz baja—. Te tendré informada.

Mercedes asintió en silencio, apretando sus labios en un reprimido gesto de aflicción. Pero se sobrepuso al instante, diciendo con suavidad:

—Gracias por todo, Leo… —Le tendió la mano—. Gracias por escucharme y por tu discreción con respecto a la especial amistad que me unía a Jorge.

El bibliotecario se la estrechó convencido de que sus últimas palabras eran toda una advertencia. Hablar más de la cuenta significaba dejarle al margen de todo, incluida su labor en la casa de subastas. A Mercedes le sobraba el dinero. Podía costearse un despido improcedente en un abrir y cerrar de ojos.

—¿Podrías pedirme un taxi? —preguntó Leonardo antes de marcharse.

—No hace falta. Javier te espera abajo, en el aparcamiento. —Javier era su chófer personal—. Dale la dirección y él te dejará en casa. Es lo menos que puedo hacer después de robar tu tiempo.

Tras darle las gracias a su directora, se dirigió hacia la puerta del despacho con el fin de marcharse. La mujer necesitaba ceder al ímpetu del dolor y llorar en paz su pérdida.

Y eso fue lo que hizo, una vez que se quedó a solas con sus recuerdos.

Una sombra se deslizó con rapidez hasta el gabinete contiguo maldiciendo su torpeza, error que casi le delata al tropezar en la oscuridad con un armario archivero que había junto a la puerta. Luego, tras esperar a que se marchase el bibliotecario, alcanzó el pasillo del vestíbulo antes de que pudieran descubrir su presencia en las oficinas, con una mezcla de febril entusiasmo y excitación.

Una vez que estuvo fuera de la casa de subastas, bajó por las escaleras de emergencia hasta la salida principal del edificio. No encontró a nadie en recepción, ni siquiera al conserje. Sin perder más tiempo, salió a la calle, y se fue hacia donde tenía aparcado el coche. Sacó el teléfono móvil del bolsillo y buscó ansioso en la agenda el nombre de Sholomo. Unos instantes después hablaba con la persona que respondía a dicho apodo.

—¿Sholomo? —preguntó al oír una voz al otro lado—. Soy Azogue. Escucha lo que voy a decirte…

«¿Por qué a mí…? ¿Por qué enviarme una copia del escrito, cuando Jorge era tan reservado? El hecho de que trabajáramos juntos no es suficiente razón para creer que entre ambos existiera una total confianza. De ser así, me hubiera contado su affaire con Mercedes. —Leonardo hacía un ligero repaso mental de lo ocurrido, reflexionando con la mayor sinceridad posible mientras las luces de las farolas iluminaban fugazmente el interior del lujoso automóvil a su paso por la calle de Alcalá—. Reconozco que, de sus compañeros, yo era el que más tiempo pasaba con él. Y es cierto que admiraba su labor como paleógrafo, que era fantástica, y también sus libros, publicados en todo el mundo… Algunos de ellos realmente interesantes. Pero de compartir el trabajo rutinario a conocer su vida privada, hay una gran diferencia. Balboa podía parecer estúpido por su forma de vestir y comportarse, pero la materia gris le funcionaba mejor que a todos nosotros juntos… ¡Tiene que existir un motivo por el que quisiera inmiscuirme!».

Los neumáticos del Jaguar rechinaron al girar en Cibeles. No tuvo más remedio que aferrarse al asidero de la puerta para no dejarse llevar por el incómodo efecto de la gravedad. Javier miró por el espejo retrovisor. Sonreír fue el mejor modo de pedir disculpas.

—Lo siento, señor —le dijo en calculado tono neutro—. Pero a veces me es imposible negarme al encanto de la máquina. Por un momento olvidé que iba ahí detrás.

Leonardo admitió sus excusas con el gesto conciliador de una mano, aunque sí le recordó verbalmente que no tenía ninguna prisa por llegar a casa.

—Ha sido un día duro, ¿no es cierto? —El chófer, agradecido por la tolerancia que había demostrado el bibliotecario, quiso darle conversación para que se sintiera más cómodo.

—Perder a un amigo siempre lo es.

—¡Y que lo diga! —afirmó rotundo—. En mi profesión, son ya demasiados los amigos que han muerto en la carretera. La mayor parte de las veces es por culpa de sus jefes, que les obligan a pisar el acelerador porque siempre llegan tarde a sus citas. Y si hablamos de los transportistas, no le digo nada… El índice de mortalidad es cada vez mayor. El otro día, sin ir más lejos, un compañero de trabajo me estuvo contando que…

Leonardo cerró los ojos, olvidando por un instante al joven del volante que parecía divertirse recordando los sucesos más escabrosos de su carrera.

«Hay algo que no me cuadra en la historia de Mercedes —pensó de nuevo, intentando recordar las palabras de la estirada directora—. Su versión del interrogatorio es de lo más rebuscada. Parece el guión de una mala película. Por un lado, y me parece increíble que así fuera, la policía le cuenta así, sin más, los detalles de cómo asesinaron a Balboa, incluido lo de la máxima escrita en la pared. Sin embargo, se niegan a seguir hablando con ella tras preguntarle si la víctima tenía por costumbre quemar sus papeles. Hacer algo así va en contra de las directrices de una investigación criminal que se precie. Ese modo de actuar es absurdo… ¿Quién iba a creerse algo tan disparatado? Aunque, si no fueron ellos… ¿Cómo es posible que Mercedes sepa con total exactitud lo sucedido en el apartamento de Jorge?». Leonardo abrió los ojos, dejando a un lado sus oscuros pensamientos. Si Mercedes le ocultaba algo, antes o después acabaría enterándose. Sabía por experiencia que la mentira tiene las piernas muy cortas.

Javier seguía hablando solo cuando el automóvil giró en la Puerta del Sol y enfiló hacia la calle Carretas. Para entonces, Leonardo decidió retomar el hilo de la conversación por deferencia al individuo que se había tomado la molestia de acercarle a su apartamento. Ya tendría tiempo de reflexionar tras una buena ducha y un gin-tonic al uso habitual.

Aún le quedaba una hora y media antes de que Claudia acudiera a su cita.