XVII

Le tomé un miedo terrible

después que lo vi al dijunto—

llamé al Alcalde, y al punto,

acompañado se vino

de tres o cuatro vecinos

a arreglar aquel asunto.

«Ánima bendita—dijo

un viejo medio ladiao—

que Dios lo haiga perdonao,

es todo cuanto deseo—

le conocí un pastoreo

de terneritos robaos.

»Ansina es—dijo el alcalde—,

con eso empezó a poblar—

yo nunca podré olvidar

las travesuras que hizo;

hasta que al fin fue preciso

que le privasen carniar.

»De mozo fue muy jinete,

no lo bajaba un bagual—

pa ensillar un animal

sin necesitar de otro,

se encerraba en el corral

y allí galopiaba el potro.

»Se llevaba mal con todos—

era su costumbre vieja

el mesturar las ovejas,

pues al hacer el aparte

sacaba la mejor parte

y después venía con quejas.

»Dios lo ampare al pobrecito,

—dijo en seguida un tercero—

siempre robaba carneros,

en eso tenía destreza—

enterraba las cabezas,

y después vendía los cueros.

»Y qué costumbre tenía:

cuando en el jogón estaba—

con el mate se agarraba

estando los piones juntos—

"yo tayo—decía—y a punto[79]",

y a ninguno convidaba.

»Si ensartaba algún asao,

¡pobre!, ¡cómo si lo viese!

poco antes de que estuviese

primero lo maldecía,

luego después lo escupía

para que naides comiese.

»Quien le quitó esa costumbre

de escupir el asador,

fue un mulato resertor

que andaba de amigo suyo—

un diablo muy peliador

que le llamaban Barullo.

»Una noche que les hizo

como estaba acostumbrao,

se alzó el mulato enojao

y le gritó: "Viejo indino,

yo te he de enseñar, cochino,

a echar saliva al asao".

»Lo saltó por sobre el juego

con el cuchillo en la mano;

¡la pucha, el pardo liviano!

en la mesma atropellada

le largo una puñalada

que la quitó otro paisano.

»Y ya caliente Barullo,

quiso seguir la chacota;

se le había erizao la mota

lo que empezo la reyerta:

el viejo ganó la puerta

y apeló a las de gaviota[80].

»De esa costumbre maldita

dende entonces se curó—

a las casas no volvió,

se metió en un cicutal

y allí escondico pasó

esa noche sin cenar».

Esto hablaban los presentes—

Y yo que esta a su lao,

al oir lo que he relatao,

aunque él era un perdulario,

dije entre mí: «¡Qué rosario

le están rezando al finao!».

Luego comenzó el Alcalde

a registrar cuanto había,

sacando mil chucherías

y guascas y trapos viejos,

temeridá de trebejos

que para nada servían.

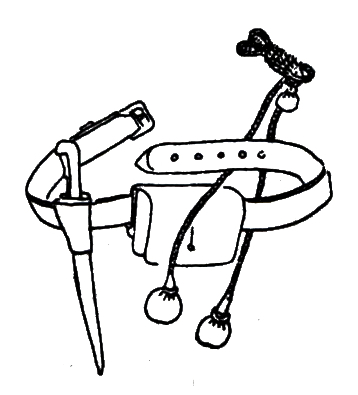

Salieron lazos, cabrestos,

coyundas y maniadores—

una punta de arriadores;

cinchones, maneas, torzales[81],

una porción de bozales

y un montón de tiradores.

Había riendas de domar,

frenos y estribos quebraos;

bolas, espuelas, recaos,

unas pavas[82], unas ollas,

y un gran manojo de argollas

de cinchas que había cortao.

Salieron varios cencerros—

alesnas, lonjas[83], cuchillos,

unos cuantos cojinillos[84],

un alto de jergas viejas,

muchas botas desparejas

y una infinidá de anillos.

Había tarros de sardinas,

unos cueros de venao—

unos ponchos aujeriaos—

y en tan tremendo entrevero

apareció hasta un tintero

que se perdió en el Juzgao.

Decía el Alcalde muy serio:

«Es poco cuanto se diga;

he de darle parte al Juez—

y que me venga después

con que no se los persiga”.

Yo estaba medio azorao

de ver lo que sucedía—

entre ellos mesmos decían

que unas prendas eran suyas,

pero a mi me parecía

que esas eran aleluyas.

Y cuando ya no tuvieron

rincón donde registrar,

cansaos de tanto huroniar

y de trabajar de balde—

«Vamonós—dijo el alcalde—,

“luego lo haré sepultar».

Y aunque mi padre no era

el dueño de ese hormiguero,

él allí muy cariñero

me dijo con muy buen modo:

«Vos serás el heredero

y te harás cargo de todo».

“Se ha de arreglar este asunto

como es preciso que sea;

voy a nombrar albacea

uno de los circustantes—

las cosas no son como antes,

tan enredadas y feas”.

«¡Bendito Dios!», pensé yo;

ando como un pordiosero,

y me nuembran heredero

de toditas estas guascas—

¡Quisiera saber primero

lo que se han hecho mis vacas!