VII

Aquel bravo compañero

en mis brazos espiró;

hombre que tanto sirvió;

varón que fue tan prudente,

por humano y por valiente

en el desierto murió.

Y yo, con mis propias manos,

yo mesmo lo sepulté—

a Dios por su alma rogué,

de dolor el pecho lleno—

Y humedeció aquel terreno

el llanto que derramé.

Cumplí con mi obligación;

no hay falta de que me acuse,

ni deber de que me escuse,

aunque de dolor sucumba—

allí se señala su tumba

una cruz que yo le puse.

Andaba de toldo en toldo

y todo me fastidiaba—

el pesar me dominaba,

y entregao al sentimiento,

se me hacía cada momento

oir a Cruz que me llamaba.

Cual más, cual menos, los criollos

saben lo que es amargura—

en mi triste desventura

no encontraba otro consuelo

que ir a tirarme en el suelo,

al lao de su sepoltura.

Allí pasaba las horas

sin haber naides conmigo—

teniendo a Dios por testigo—

y mis pensamientos fijos

en mi mujer y mis hijos,

en mi pago y en mi amigo.

Privado de tantos bienes

y perdido en tierra agena—

parece que se encadena

el tiempo y que no pasara,

como si el sol se parara

a contemplar tanta pena.

Sin saber qué hacer de mí

y entregado a mi aflición,

estando allí una ocasión

del lado que venía el viento

oí unos tristes lamentos

que llamaron mi atención.

No son raros los quejidos

en los toldos del salvaje,

pues aquel es vandalaje

donde no se arregla nada

sinó a lanza y puñalada,

a bolazos y a coraje.

No precisa juramento,

deben crerle a Martín Fierro—

he visto en ese destierro

a un salvaje que se irrita,

degollar una chinita

y tirársela a los perros.

He presenciado martirios,

he visto muchas crueldades—

crímenes y atrocidades

que el cristiano no imagina;

pues ni el indio ni la china

sabe lo que son piedades.

Quise curiosiar los llantos

que llegaban hasta mí—

al punto me dirigí

al lugar de ande venían—

¡Me horroriza todavía

el cuadro que descubrí!

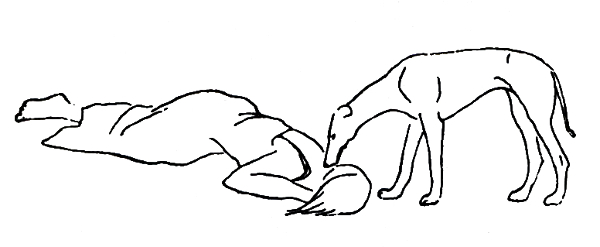

Era una infeliz mujer

que estaba de sangre llena—

y como una Madalena

lloraba con toda gana—

conocí que era cristiana

y esto me dio mayor pena.

Cauteloso me acerqué

a un indio que estaba al lao,

porque el pampa es desconfiao

siempre de todo cristiano,

y vi que tenía en la mano

el rebenque ensangrentao.