II

Triste suena mi guitarra

y el asunto lo requiere—

ninguno alegrías espere,

sinó sentidos lamentos,

de aquel que en duros tormentos

nace, crece, vive y muere.

Es triste dejar sus pagos

y largarse a tierra agena

llevándose la alma llena

de tormentos y dolores—

mas nos llevan los rigores

como el pampero[6] a la arena.

¡Irse a cruzar el desierto

lo mesmo que un foragido,

dejando aquí en el olvido,

como dejamos nosotros,

su mujer en brazos de otro

y sus hijitos perdidos!

¡Cuántas veces al cruzar

en esa inmensa llanura,

al verse en tal desventura

y tan lejos de los suyos,

se tira uno entre los yuyos[7]

a llorar con amargura!

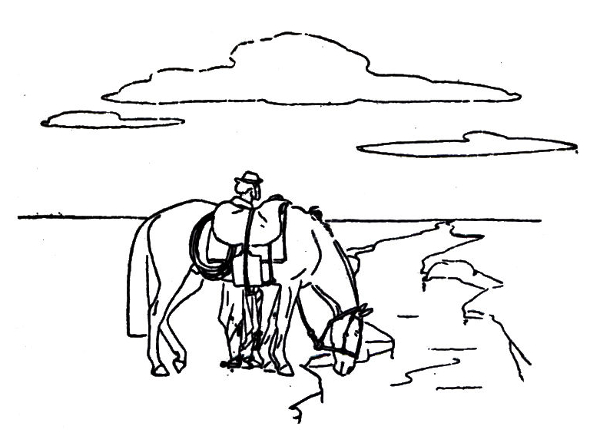

En la orilla de un arroyo

solitario lo pasaba—

en mil cosas cavilaba,

y a una güelta repentina,

se me hacía ver a mi china

o escuchar que me llamaba.

Y las aguas serenitas

bebe el pingo, trago a trago—

mientras sin ningún halago

pasa uno hasta sin comer,

por pensar en su mujer,

en sus hijos y en su pago.

Recordarán que con Cruz

para el desierto tiramos—

en la pampa nos entramos,

cayendo por fin del viaje

a unos toldos de salvajes,

los primeros que encontramos.

La desgracia nos seguía,

llegamos en mal momento—

estaban en parlamento

tratando de una invasión,

y el indio en tal ocasión

recela hasta de su aliento.

Se armó un tremendo alboroto

cuando nos vieron llegar—

no podíamos aplacar

tan peligroso hervidero—

nos tomaron por bomberos[8]

y nos quisieron lanciar.

Nos quitaron los caballos

a los muy pocos minutos—

estaban irresolutos,

quien sabe qué pretendían—

por los ojos nos metían

las lanzas aquellos brutos.

Y déle en su lengüeteo[9]

hacer gestos y cabriolas—

uno desató las bolas

y se nos vino enseguida—

ya no creíamos con vida

salvar ni por carambola.

Allá no hay misericordia

ni esperanza que tener—

el indio es de parecer

que siempre matar se debe—

pues la sangre que no bebe

le gusta verla correr.

Cruz se dispuso a morir

peliando y me convidó—

aguantemos, dije yo,

el fuego hasta que nos queme—

menos los peligros teme

quien más veces los venció.

Se debe ser más prudente

cuando el peligro es mayor—

siempre se salva mejor

andando con alvertencia,

porque no está la prudencia

reñida con el valor.

Vino al fin el lenguaraz

como a tráirnos el perdón—

nos dijo: “La salvación

se la deben a un cacique,

me manda que les esplique

que se trata de un malón”.

«Les ha dicho a los demás

que ustedes queden cautivos—

por si cain algunos vivos

en poder de los cristiano,

rescatar a sus hermanos

con estos dos fugitivos».

Volvieron al parlamento

a tratar de sus alianzas,

o tal vez de las matanzas;

y conforme les detallo

hicieron cerco a caballo

recostándose en las lanzas.

Dentra al centro un indio viejo

y allí a lengüetiar se larga—

quien sabe qué les encarga;

pero toda la riunión

lo escuchó con atención

lo menos tres horas largas.

Pegó al fin tres alaridos

y ya principia otra danza—

para mostrar su pujanza

y dar pruebas de jinete

dio riendas rayando el flete[10]

y revoliando la lanza.

Recorre luego la fila,

frente a cada indio se para,

lo amenaza cara a cara,

y en su juria, aquel maldito

acompaña con su grito

el cimbrar de la tacuara.

Se vuelve aquello un incendio

más feo que la mesma guerra—

entre una nube de tierra

se hizo allí una mezcolanza

de potros, indios y lanzas,

con alaridos que aterran.

Parece un baile de fieras,

sigún yo me lo imagino—

era inmenso el remolino,

las voces aterradoras—

hasta que al fin de dos horas

se aplacó aquel torbellino.

De noche formaban cerco,

y en el centro nos ponían—

para mostrar que querían

quitarnos toda esperanza,

ocho o diez filas de lanzas

alrededor nos hacían.

Allí estaban vigilantes

cuidándonos a porfía;

cuando roncar parecían

«Güincá[11]», gritaba cualquiera,

y toda la fila entera

«Güincá», «Güincá», repetía.

Pero el indio es dormilón

y tiene un sueño projundo—

es roncador sin segundo,

y en tal confianza es su vida,

que ronca a pata tendida,

aunque se le dé güelta el mundo.

Nos averiguaban todo

como aquel que se previene—

porque siempre les conviene

saber las juerzas que andan,

dónde están, quiénes las mandan,

qué caballos y armas tienen.

A cada respuesta nuestra,

uno hace una esclamación—

y luego, en continuación,

aquellos indios feroces—

cientos y cientos de voces,

repiten el mismo son.

Y aquella voz de uno solo,

que empieza por un gruñido—

llega hasta ser alarido

de toda la muchedumbre—

y ansí adquieren la costumbre

de pegar esos bramidos.