Langelot no tenía elección. Saltó.

¡Pero nunca en su vida se había sentido tan mal!

¿Qué profundidad tendría el pozo? ¿Qué iba a encontrar en el fondo? ¿Agua? ¿Piedras? ¿Un nido de serpientes?

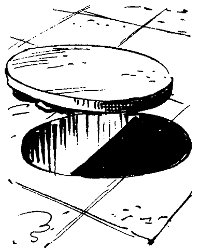

Felizmente, su angustia no duró mucho. Acababa de saltar en el vacío cuando chocó contra el suelo. Sus piernas le sirvieron de amortiguadores y el choque no fue doloroso. Levantando los ojos, Langelot tuvo el tiempo justo de ver un circulo de luz, que estaban a punto de interceptar con una losa circular. Un momento después, quedó a oscuras.

El miedo no había dejado de aguijonear el ánimo de Langelot, pero su cabeza permanecía fría y su corazón no había acelerado sus latidos. El animal irracional tenía miedo, pero la inteligencia seguía siendo perfectamente capaz de razonar.

»Aparentemente —pensó Langelot— estoy en una cisterna. En otro tiempo serviría para alimentar de agua la casa que he visto más abajo. Aparentemente también, estos señores no quieren matarme. Por lo menos, no ahora. O desean interrogarme; o, lo que es más probable, me han dicho la verdad; la señora Ruggiero les ha escrito que soy un agente de calidad y tienen la intención de “hacerme cambiar de camisa”… Pero todo esto no es una razón para que no intente salir de aquí. Si es una cisterna, debe haber un colector de entrada y una canalización de salida. ¿Quizás podría gatear por ella?

Exploró su prisión.

Era un cilindro perfecto, de alrededor de dos metros de alto y dos de diámetro. Palpando en la oscuridad, encontró un agujero situado a nivel del suelo y obstruido por gruesas piedras. Trató en seguida de despejarlo, cosa que no le costó mucho. Pero le esperaba una decepción: el agujero era apenas suficientemente grande para pasar por él la cabeza; ¡ni pensar en que pudieran seguir los hombros!

Langelot se puso en cuclillas para descansar un poco.

Lo que más le inquietaba, a decir verdad, no eran los espías enemigos de los que era prisionero, sino las víboras.

«Sin embargo —razonó—, si hubiera víboras estas buenas gentes lo sabrían. Y puesto que no parecen quererme mal…».

Reanudó sus tanteos. Pero, como era de baja estatura y el conducto colector debía de terminar a nivel del techo de la cisterna, al principio no encontró nada.

Entonces, eligió la piedra más grande, la colocó contra la pared y se subió a ella. Así, llegó al techo. Le bastaba con ir desplazando la piedra, poco a poco, para poder dar la vuelta a la cisterna con las manos.

La boca del colector se hallaba exactamente enfrente de la de la canalización. Pero ¡ay!, no era cosa, ni siquiera para Langelot, de gatear por un tubo de veinte centímetros de diámetro.

Para más tranquilidad de conciencia, metió, a pesar de todo, la mano y encontró un objeto que tardó algún tiempo en identificar: era metálico, más bien plano y llevaba una cadenita…

«Una placa de identidad —pensó Langelot—. Curioso».

Se la deslizó en el bolsillo y, no teniendo nada mas que hacer, se sentó en un rincón y esperó.