Las dependencias de la oficina de transmisores se hallaban en el centro del barco, entre las que estaban destinadas a la escuela del S.N.I.F. y las que pertenecían al capitán y a la tripulación del Monsieur de Tourville.

Generalmente, se llegaba a dichas dependencias por una puerta que no guardaba ningún centinela. Llevaba la inscripción: «Transmisiones. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio», y eso era todo.

Este tipo de letreros siempre había excitado la curiosidad y el espíritu de contradicción a Langelot.

«Esa puerta me picaba la curiosidad ya hace mucho tiempo —se dijo—. Ahora tendré la ocasión de ajustarle las cuentas…».

La prueba parecía a la vez arriesgada y fácil. La preparación no le llevaría mucho tiempo. El miércoles se levantó tarde, sintiéndose ya como en vacaciones.

Por la tarde, escribió un largo mensaje, fingiendo que era del coronel-director de la escuela, en el que daba detalles imaginarios sobre el comportamiento de los aspirantes durante los últimos días.

«He observado muy particularmente las grandes cualidades de ingenio del aspirante Pichenet, que no se toma nada en serio, pero que es un tipo fenomenal…», escribía entre otras cosas.

Imitó la firma del coronel y el sello de la escuela y fue a enseñárselo todo al capitán Montferrand.

—¿No hay objeción a que haga codificar esto?

Montferrand leyó, sonrió, añadió las palabras: «Mensaje transmitido en el conjunto de ejercicios de fin de curso. No tenerlo en cuenta».

Y se lo devolvió todo.

—¿Lo hace cifrar por el servicio de cifrado o simplemente codificar? —preguntó.

—Codificar, mi capitán, para que el encargado de turno de las transmisiones no vaya a despertarme al de cifrado.

El final de la tarde lo dedicó a montar una carga de gas somnífero en un sistema de relojería.

A las seis de la tarde Langelot fue a la puerta del servicio de transmisiones.

—¿Qué hay? —gritó una voz irritada.

—Un mensaje del coronel.

—Pues entre, y tráigamelo.

Langelot entró y se encontró en un corredor. A derecha e izquierda, había puertas con cartelitos: «Permanencia», «Secretario», «Jefe de estación», etc. En una puerta marcada como «Recepción de mensajes» había una ventanilla tras la que apareció una cabeza rubicunda y furiosa.

—¡No eres tú quien viene habitualmente! —rugió la cabeza—. ¿Dónde está tu camarada?

—Se ha pillado el meñique en una puerta y se ha desmayado —contestó Langelot.

—¿Me tomas el pelo o qué?

—Puede que sí.

—¡Ah! ¡Pero si es usted uno de los aspirantes! Le había tomado por el ordenanza del coronel. Excúseme.

—No tiene importancia. Fírmeme el recibo.

Dos minutos después, Langelot estaba de regreso en la escuela, dejando tras de sí el mensaje y la bomba de artesanía disimulada en un rincón oscuro. También había aprovechado su expedición para examinar someramente el sistema de cierre de la puerta de entrada.

El mismo día, exactamente a media noche, es decir en un momento en que era seguro que había llegado ya el programa para el viernes, el sistema de relojería provocó la apertura del recipiente que contenía el gas anestésico.

A la una y media de la madrugada, Langelot se presentó de nuevo ante la puerta del servicio de transmisiones.

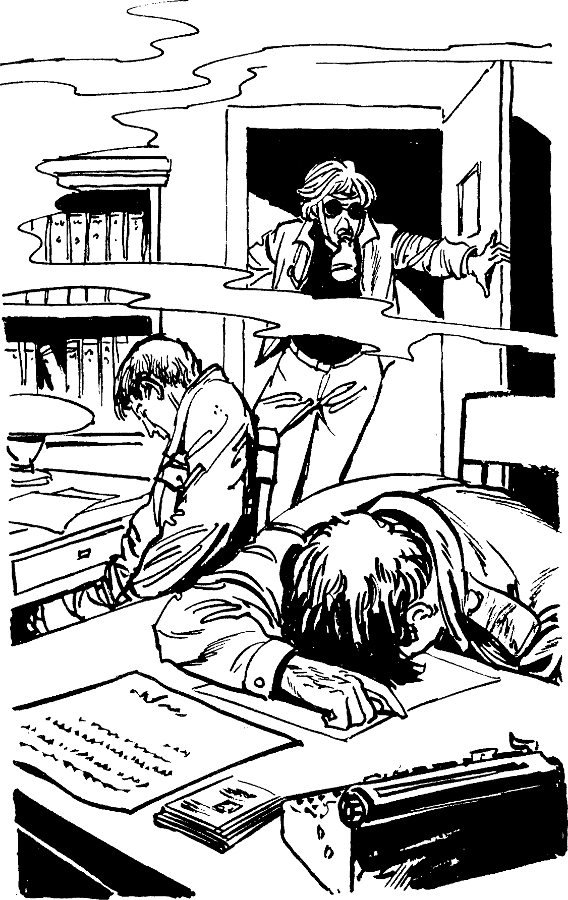

Esta vez nadie contestó a sus golpes. Se puso, pues, a trabajar, utilizando con habilidad los pertrechos del perfecto desvalijador de que se había provisto. Forzada la cerradura, retirados los cerrojos, entró sin ruido en el corredor. Un olor pertinaz flotaba en él, pero como Langelot llevaba una careta antigás, no temía nada.

La única habitación iluminada era la del transmisor de turno, quien dormía profundamente con la cabeza apoyada en la mesa, delante de su emisora.

Langelot empezó a consultar el programa de emisión para el jueves. Dicho programa estaba pegado en la pared; la primera transmisión debía tener lugar a las tres y media de la madrugada. Langelot puso para la misma hora el poderoso despertador que había llevado consigo y lo colocó sobre el cenicero. Luego, recogió su aparato de gas anestésico y se lo deslizó en el bolsillo.

Hecho esto, repasó tranquilamente el tablero del que colgaban, ordenadamente, todas las llaves del servicio, eligió la que abría el despacho del jefe de la emisora.

Alumbrándose con la linterna de bolsillo con un haz luminoso muy concentrado, se dirigió al despacho en cuestión, en el que ya se había fijado durante su primera visita. Muy a la vista, entre dos ventanillas, encontró la caja de los archivos secretos.

Un año antes, Langelot no hubiera sabido qué hacer con aquella caja, cuya combinación era, no obstante, bastante sencilla. Ahora, sin vacilar ni un segundo, se arrodilló, apoyó la oreja contra la cerradura y se puso a girar el pomo. Al cabo de un cuarto de hora, comprobaba que la escuela del S.N.I.F. formaba excelentes ladrones: ¡había abierto la caja por el sonido!

Empezaba lo más difícil. Era preciso encontrar, sin pérdida de tiempo, el clasificador de los programas. Felizmente, el oficial de transmisiones mantenía un orden perfecto. Las carpetas estaban etiquetadas, el orden cronológico escrupulosamente respetado. En cinco minutos. Langelot había encontrado lo que necesitaba, el «programa de radio para la jornada del viernes, 6 de julio».

Un relámpago de magnesio, y la cámara fotográfica había cumplido su trabajo.

Cuidadosamente, Langelot volvió a cerrar la puerta de la caja, después de haber devuelto el programa a su clasificador y éste a su lugar. Luego salió al pasillo.

El encargado de turno de las transmisiones estaba roncando. Pero ya no roncaría mucho tiempo. El despertador le arrancaría muy pronto de su sueño.

Se preguntaría sin duda qué le había ocurrido. Pero no se lo preguntaría a nadie más, porque, ¿qué ventaja le iba a representar el decir que se había dormido? Si se hubiera tratado de una misión real, Langelot se hubiese dejado el despertador, pero ¡no podía permitir que el Monsieur de Tourville se saltara una transmisión! En cuanto al olor de gas, pronto se habría disipado.

Langelot regresó al puente, hizo funcionar en sentido inverso las cerraduras y cerrojos y se dirigió tranquilamente al laboratorio de fotografía.

Al día siguiente por la mañana, el programa de radio para el viernes estaba en poder del capitán Montferrand, quien dijo solamente:

—¿Ya? Muchas gracias.

Y echaba bocanadas de humo.

Por su parte, Langelot imaginaba que las pruebas habían terminado…