El camarote de Langelot era absolutamente idéntico al de sus veintinueve camaradas. Una litera, una mesita, una silla, un armario y un lavabo.

Entró en él vestido con ropa interior y exterior que pertenecía a la escuela, sin llevar en su persona un solo objeto que fuera familiar. En efecto, todos los aspirantes se habían despojado de sus cosas a la entrada de la ducha que acababan de tomar, y a la salida, les habían proporcionado efectos nuevos y desconocidos.

Nada, en la escuela, del S.N.I.F., debía recordarles su verdadera personalidad.

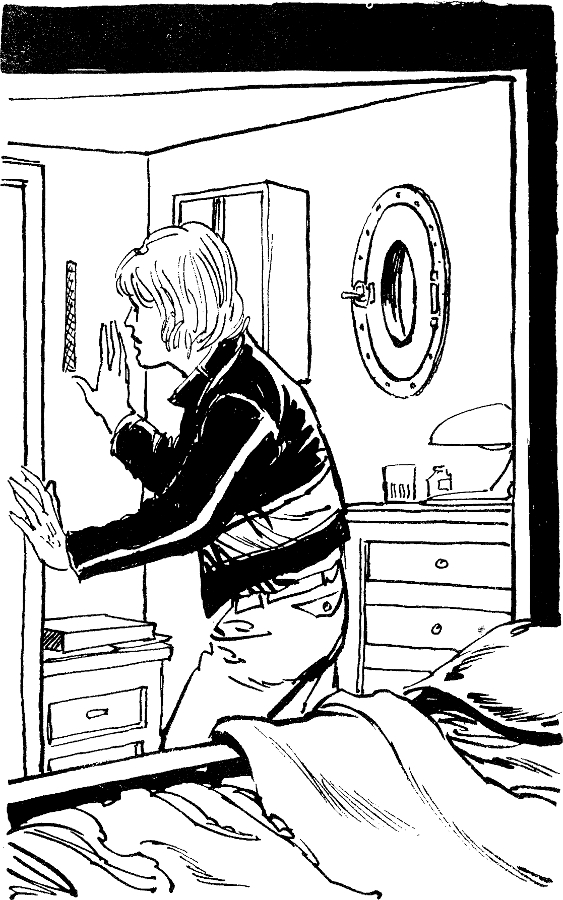

Langelot inspeccionó rápidamente el armario, la cama, la mesita y el lavabo. Todo había sido previsto hasta en los menores detalles. Todo era anónimo, cómodo, práctico, indiferente.

—Bueno, pues no está mal —dijo Langelot en voz alta—. Me pregunto si es verdad que está plagado de micrófonos como insinuaba Montferrand. Tal vez sea una baladronada. En el fondo, más bien creo que lo es.

Una voz de mujer, un poco ronca, un poco lánguida, le respondió:

—Se equivoca, mi pequeño Pichenet. No es una baladronada.

Se volvió bruscamente. No había nadie más en el camarote. A menos que bajó la litera… O en el armario… Fue a mirar, y escuchó una risita sofocada.

—Aún no lo he encontrado —dijo claramente—, pero, en todo caso, ya sé lo que quería saber. No querría que pensara que tengo costumbre de hablar solo…

No hubo respuesta. Langelot empezó a examinar las paredes. No le costó mucho descubrir, encima de la litera, una pequeña abertura circular practicada en el tabique y cerrada con una espesa rejilla. No había duda de que la voz procedía de allí: habrían colocado detrás un altavoz.

El micrófono, que permitía a su interlocutor escuchar lo que decía Langelot, no se dejó descubrir tan fácilmente. Después de buscar inútilmente cerca del lavabo y del armario, Langelot renunció.

—¡Sin encontrarlo! —anunció—. Una partida para usted.

La voz femenina replicó:

—¡Es usted muy combativo, señor Pichenet!

—Señora, el coronel ha dicho que podíamos defendernos, que se nos permitían todas las artimañas. Se lo advierto lealmente: si encuentro su micrófono, le retuerzo el pescuezo.

—Entonces, no se enfade. Acepto jugar con usted, pero es preciso que respete una regla porque, de lo contrario, nos buscará complicaciones con los otros. Desconecte todos los micrófonos que encuentre, forma parte del juego. Pero no rompa nada, ¿de acuerdo?

—Trato hecho. ¿Supongo que es con la señora Ruggiero con quién tengo el honor de hablar?

—Ella misma, señor Pichenet.

—Pues bien, señora Ruggiero, ¡le interesa enseñarme a desconectar un micrófono sin estropearlo!