Archipiélago de Pitcairn e Isla de Pascua

Archipiélago de Pitcairn e Isla de PascuaCrepúsculo en la Isla de Pascua

Los misterios de las canteras * Geografía e historia de la isla de Pascua * La población y el alimento * Jefes, clanes y aldeanos * Plataformas y estatuas * Tallar, transportar, erigir * El bosque desaparecido * Consecuencias para la sociedad * Los europeos y las explicaciones * ¿Por qué era frágil la isla de Pascua? * La isla de Pascua como metáfora

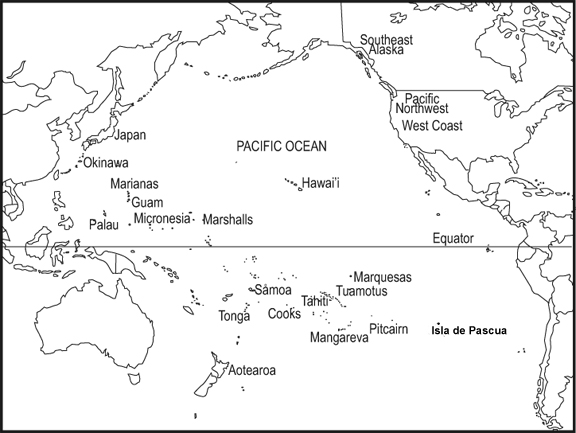

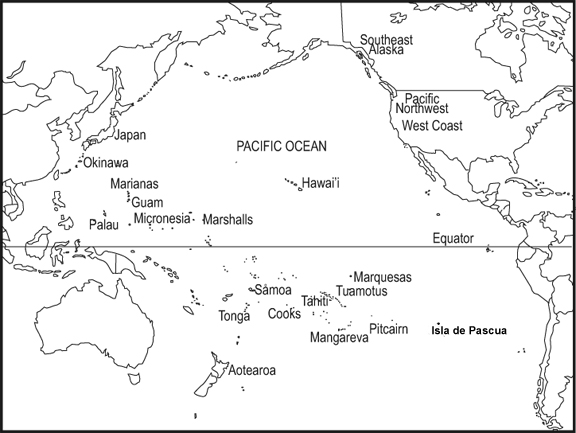

Ningún otro lugar de los que he visitado produjo en mi una impresión tan fantasmagórica como Rano Raraku, la cantera de la isla de Pascua en la que se labraron sus gigantescas estatuas. Para empezar, la isla es el pedazo de tierra habitable más remoto del mundo. Las tierras más próximas son la costa de Chile, 3700 kilometres al este, y el grupo de islas Pitcairn de Polinesia, casi 2100 kilometros al oeste (véase el mapa).

Cuando en 2002 llegue allí en avión desde Chile, el vuelo duró más de cinco horas, durante todas las cuales solo se veía el océano Pacifico extendiéndose infinitamente por los horizontes y no había otra cosa a la vista bajo nosotros excepto agua. Para el momento en que, próxima la puesta del sol, al fin se hizo levemente visible frente a nosotros bajo la luz del crepúsculo una pequeña y aplastada mancha que era la isla de Pascua, yo ya había llegado a preocuparme por si conseguiríamos encontrar la isla antes de que cayera la noche y por si nuestro avión tendría combustible suficiente para regresar a Chile en caso de que pasáramos de largo y nos perdiéramos. Se trata de una isla de la que difícilmente se diría que fue descubierta y colonizada por algún ser humano antes de que aparecieran los grandes y rápidos barcos de vela europeos de los últimos siglos.

Archipiélago de Pitcairn e Isla de Pascua

Archipiélago de Pitcairn e Isla de Pascua

Rano Raraku es un cráter volcánico casi circular de unos 550 metros de diámetro, en el que entré por un sendero que asciende abruptamente desde la baja llanura exterior hasta el borde, y que después cae de nuevo abruptamente hacia el pantanoso lago del lecho del cráter. Nadie vive hoy día en las inmediaciones. Esparcidas por las paredes exteriores e interiores del cráter hay 397 estatuas de piedra que representan de un modo estilizado un torso humano masculino sin piernas y con grandes orejas. La mayoría de las estatuas tienen entre 4,5 y 6 metros de alto, pero la mayor de ellas alcanza los 21 metros de altura (más que un edificio moderno de 5 plantas), y pesan entre 10 y 270 toneladas. Pueden distinguirse restos de un camino de transporte al salir del cráter a través de un agujero practicado en una zona baja de su borde. Desde ese camino principal parten en forma radial tres caminos de transporte adicionales hacia las costas de la isla de Pascua en dirección norte, sur y oeste. Estos tres caminos tienen más de 7 metros de anchura y hasta casi 15 kilómetros de longitud. Dispersas a lo largo de los caminos hay 97 estatuas más, como si hubieran sido abandonadas al transportarlas desde la cantera. A lo largo de la costa, y en ocasiones en el interior de la isla, hay unas 300 plataformas de piedra, un tercio de las cuales sustentaban o formaban conjunto con otras 393 estatuas, todas las cuales hasta hace unas pocas décadas no se mantenían en pie sino derribadas, como si hubieran sido arrojadas deliberadamente para partirles el cuello.

Desde el borde del cráter pude ver la plataforma más próxima y más grande (denominada Ahu Tongariki), de cuyas 15 estatuas derribadas me dijo el arqueólogo Claudio Cristino que fueron erigidas de nuevo en 1994 mediante una grúa con capacidad para izar 55 toneladas. Aun con esta maquinaria moderna, la tarea demostró constituir un reto para Claudio, porque la estatua más grande de Ahu Tongariki pesaba 88 toneladas. Sin embargo, la población polinesia prehistórica de la isla de Pascua no tenía ninguna grúa, ninguna rueda, ninguna máquina, ninguna herramienta de metal, ningún animal de tiro y ningún otro medio que no fuera la fuerza muscular humana para transportar y erigir las estatuas.

Las estatuas que quedan en la cantera se encuentran en todas las fases posibles de realización. Algunas todavía están pegadas a la roca firme de la que estaban siendo labradas, simplemente esbozadas sin los detalles de las orejas o desprovistas de manos. Otras están acabadas, exentas y tendidas en las laderas del cráter bajo el nicho en el que habían sido talladas. Y aún otras habían sido erigidas en el propio cráter. La misteriosa impresión que produjo en mí la cantera procedía de la sensación de estar en una fábrica de la que todos los trabajadores se hubieran marchado repentinamente por razones desconocidas, arrojando sus herramientas, saliendo apresuradamente y dejando cada estatua en el estado en que se encontrara en ese momento. Los escoplos, los taladros y las mazas de piedra con los que se estaban trabajando las estatuas están desparramados por la cantera como si de basura se tratara. Alrededor de las estatuas que todavía continúan unidas a la piedra hay una zanja en la que se situaban los talladores. En el muro de roca sobresalen muescas de piedra en las que los talladores podrían haber colgado las jícaras que sirvieran como botellas de agua. Algunas estatuas del cráter muestran signos de haber sido quebradas o desfiguradas deliberadamente, como si lo hubieran hecho grupos de talladores rivales que destrozaran recíprocamente sus creaciones. Bajo una estatua se encontró el hueso de un dedo humano, posiblemente como consecuencia de la falta de atención de algún miembro del equipo de transporte de esa estatua. ¿Quién talló las estatuas? ¿Por qué hicieron semejante esfuerzo para tallarlas? ¿Cómo transportaron y alzaron los talladores unas masas de piedra tan inmensas? Y por último, ¿por qué las derribaron todas?

Los muchos misterios de la isla de Pascua ya fueron advertidos por su descubridor europeo, el explorador holandés Jacob Roggeveen, que descubrió la isla un día de Pascua (el 5 de abril de 1722); de ahí el nombre que le asignó y ha perdurado hasta hoy. Como buen marino que acababa de pasar diecisiete días cruzando el Pacífico desde Chile en tres grandes barcos europeos sin haber visto el menor rastro de tierra, Roggeveen se preguntó de inmediato cómo habían alcanzado una isla tan remota los polinesios que le dieron la bienvenida cuando desembarcó en la costa de Pascua. Ahora sabemos que el viaje a Pascua desde la isla polinesia más cercana por el oeste les habría llevado al menos todos esos días. De modo que Roggeveen y los posteriores visitantes europeos quedaron sorprendidos al descubrir que los únicos barcos que tenían los isleños eran canoas pequeñas y llenas de agujeros, de no más de tres metros de eslora y capaces de transportar solo a una o a lo sumo dos personas. En palabras de Roggeveen: «En lo que se refiere a sus naves, son endebles y toscas para navegar, puesto que sus canoas están construidas a base de infinidad de tablones pequeños y maderas ligeras, que con mucha agudeza han atado con cabos retorcidos muy elaborados hechos con la planta del lugar arriba mencionada. Pero como carecían de los conocimientos y, sobre todo, de los materiales para calafatear y ceñir el gran número de junturas de las canoas, estas presentan por consiguiente muchos agujeros, razón por la cual se ven obligados a pasar la mitad del tiempo achicando agua». ¿Cómo es posible que un grupo de colonizadores humanos, más sus cultivos, pollos y agua potable, haya sobrevivido a una travesía por mar de dos semanas y media en semejante embarcación?

Al igual que todos los visitantes posteriores, incluido yo, Roggeveen se devanó los sesos para averiguar cómo habían erigido sus estatuas los isleños. Citemos de nuevo su diario: «En un principio las imágenes de piedra nos llenaron de asombro porque no podíamos comprender cómo estas gentes, que carecían de madera fuerte y pesada para construir cualquier tipo de maquinaria, así como de sogas resistentes, habían conseguido no obstante erigir unas imágenes semejantes, que al menos tenían diez metros de alto y eran proporcionalmente gruesas». Con independencia de cuál hubiera sido el método preciso mediante el cual los isleños erigieron las estatuas, necesitaban madera fuerte y sogas resistentes hechas de árboles grandes, como bien percibió Roggeveen. Sin embargo, la isla de Pascua que él veía era una tierra baldía sin un solo árbol o arbusto que tuviera más de tres metros de altura: «Inicialmente, desde la lejanía nos había parecido que la citada isla de Pascua era arenosa, habida cuenta que creímos que la hierba mustia, el heno y la demás vegetación agostada o quemada eran arena y que su marchita apariencia no podía producir otra impresión que la de una singular pobreza y aridez». ¿Qué les había pasado a todos los antiguos árboles que debieron de crecer allí?

Organizar el tallado, transporte y erección de las estatuas requería una populosa y compleja sociedad que viviera en un entorno suficientemente rico para sustentarla. El mero número y tamaño de las estatuas hace pensar en una población mucho más numerosa que la habitualmente estimada en solo unos pocos miles de personas hallados por los visitantes europeos en el siglo XVIII y principios del siglo XIX: ¿qué le había pasado a la numerosa población de antaño? Tallar, transportar y erigir estatuas habría exigido movilizar a muchos trabajadores especializados: ¿cómo se alimentaban todos, cuando en la isla de Pascua que contempló Roggeveen no había ningún animal terrestre autóctono de mayor tamaño que los insectos y ningún animal doméstico a excepción de los pollos? La dispersión de los recursos de la isla de Pascua también hace pensar en una sociedad compleja: la cantera está cerca del extremo oriental, la mejor piedra para fabricar herramientas se encuentra al sudoeste, la mejor playa para salir a pescar, en el noroeste y la mejor tierra de cultivo, en el sur. Extraer y redistribuir todos esos productos habría requerido un sistema capaz de integrar la economía de la isla en su conjunto: ¿cómo podía siquiera haber surgido en ese paisaje pobre y yermo y qué le sucedió?

Todos esos misterios han dado lugar a numerosas especulaciones durante casi tres siglos. Muchos europeos no creían que los polinesios, «simples salvajes», pudieran haber creado las estatuas ni las plataformas de piedra cuidadosamente elaboradas. El explorador noruego Thor Heyerdahl, poco dispuesto a atribuir semejantes capacidades a polinesios que se hubieran extendido partiendo de Asia a través del Pacífico occidental, sostenía que, por el contrario, quienes habían colonizado la isla de Pascua, atravesando en este caso el Pacífico oriental, habían sido sociedades avanzadas de indígenas de América del Sur, que a su vez debieron de haber recibido la civilización a través del Atlántico de manos de sociedades más avanzadas del Viejo Mundo. La famosa expedición de la Kon-Tiki de Heyerdahl y sus otras travesías en barca tenían la intención de demostrar la viabilidad de semejantes contactos prehistóricos transoceánicos, así como de respaldar las vinculaciones entre las antiguas pirámides de Egipto, la gigantesca arquitectura de piedra del Imperio inca de América del Sur y las gigantescas estatuas de piedra de Pascua. Mi interés por la isla de Pascua se despertó hace más de cuarenta años al leer el relato de la Kon-Tiki, obra de Heyerdahl, y su romántica interpretación de la historia de la isla; entonces pensé que nada podía igualar en emoción a esa interpretación. Llevando las cosas aún más lejos, el autor suizo Erich von Dániken, que cree que hubo astronautas extraterrestres que visitaron la Tierra, afirmaba que las estatuas de Pascua eran obra de alienígenas inteligentes que poseían herramientas ultramodernas, quedaron inmovilizados en Pascua y finalmente fueron rescatados.

La explicación más actual de estos misterios atribuye la talla de las estatuas a los escoplos y demás herramientas que se puede demostrar que estaban tiradas en Rano Raraku antes que a hipotéticos utensilios espaciales, y a los conocidos habitantes polinesios de Pascua antes que a los incas o a los egipcios. La historia que presentaré aquí es tan romántica y tan emocionante como las postuladas visitas de las balsas Kon-Tiki o de los extraterrestres, pero guarda mucha mayor relación con los acontecimientos que se desarrollan hoy día en el mundo moderno. También es una historia que viene como anillo al dedo para comenzar esta serie de capítulos sobre las sociedades del pasado, ya que demuestra ser lo más parecido que conocemos a una catástrofe ecológica vivida en el más completo aislamiento.

* * *

La de Pascua es una isla triangular formada en su conjunto por tres volcanes que emergieron del mar, muy próximos entre sí, en diferentes momentos del último millón o los últimos millones de años, y que han permanecido inactivos durante la historia de la ocupación humana de la isla. El volcán más antiguo, el Poike, entró en erupción hace aproximadamente seiscientos mil años (o quizá como máximo hace tres millones de años) y ahora conforma la esquina sudoriental del triángulo, mientras que la posterior erupción del Rano Kau conformó la esquina sudoccidental. Hace aproximadamente doscientos mil años la erupción del Terevaka, el volcán más joven situado cerca de la esquina septentrional del triángulo, arrojó abundante lava que ahora cubre el 95 por ciento de la superficie de la isla.

El territorio de 106 kilómetros cuadrados de Pascua y su altitud, de 500 metros, constituyen ambas unas dimensiones modestas en comparación con la media polinesia. La topografía de la isla es en su mayor parte suave, sin los profundos valles que les son familiares a los visitantes de las islas Hawai. A excepción de los empinados cráteres y el cono volcánico de escoria, casi en cualquier lugar de la isla pude ir paseando en línea recta sin ningún problema hacia cualquier lugar cercano, mientras que caminar así en Hawai o en las islas Marquesas me habría llevado rápidamente a caer por un acantilado.

Isla de Pascua

Isla de Pascua

Su localización subtropical, a 27° de latitud sur —aproximadamente tan al sur del ecuador como Miami y Taipei están al norte del ecuador—, confiere a Pascua un clima templado, mientras que sus recientes orígenes volcánicos le proporcionan suelos fértiles. Por sí sola, esta combinación de bendiciones debería haber dotado a la isla de los ingredientes para constituir un paraíso en miniatura, libre de los problemas que aquejan a gran parte del resto del mundo. Sin embargo, la geografía de Pascua planteó varios desafíos a sus colonos. Aunque el clima subtropical es más cálido de lo que suele ser habitual durante los inviernos europeos y norteamericanos, es más frío de lo que suele serlo en la mayor parte de la tropical Polinesia. Todas las demás islas colonizadas por polinesios, a excepción de Nueva Zelanda, las islas Chatham, Norfolk y la isla de Rapa, están más cerca del ecuador que la de Pascua. Por tanto, algunos cultivos tropicales que son importantes en otros lugares de Polinesia, como, por ejemplo, el coco (no introducido en Pascua hasta la época moderna), crecen mal en Pascua, y el océano circundante es demasiado frío para que puedan desarrollarse en su superficie los arrecifes de coral, con el pescado y marisco que llevan asociado. Según pudimos comprobar Barry Rolett y yo mientras recorríamos los alrededores de Terevaka y Poike, Pascua es un lugar con mucho viento, y eso ocasionó, y ocasiona todavía, problemas a los agricultores de ayer y hoy; el viento hace que los recién introducidos frutos del árbol del pan caigan antes de estar maduros. El aislamiento de la isla de Pascua suponía, entre otras cosas, que fuera deficitaria no solo en pescado de los arrecifes de coral, del que, por otra parte, solo cuenta con 127 especies, en comparación con el más de un millar de especies de peces presentes en Fiji Todos estos factores geográficos se tradujeron en menores fuentes de aumentos para los isleños de Pascua que para la mayoría de los demás isleños del Pacífico.

El otro problema asociado a la geografía de la isla de Pascua es su pluviosidad, con un promedio de unos mil doscientos milímetros anuales; este índice de pluviosidad es aparentemente abundante comparado con la media de la Europa mediterránea y el sur de California, pero escaso en comparación con la media polinesia. Para agravar las limitaciones impuestas por esa modesta pluviosidad, la lluvia que cae se filtra rápidamente en los porosos suelos volcánicos de Pascua. Como consecuencia de ello, el abastecimiento de agua dulce es limitado: solo hay un arroyo intermitente en las laderas del monte Teravaka, que estaba seco cuando yo estuve de visita; algunas lagunas o pantanos en el fondo de los tres cráteres volcánicos; algunos pozos excavados allí donde el nivel del agua subterránea está cerca de la superficie; y manantiales de agua dulce que borbotean desde el suelo del océano en la costa o entre las líneas de la marea alta y la baja. Sin embargo, los isleños de Pascua consiguieron obtener suficiente agua para beber, cocinar y cultivar, si bien con gran esfuerzo.

Tanto Heyerdahl como Von Dániken pasaron por alto la abrumadora evidencia de que los habitantes de la isla de Pascua eran polinesios comunes procedentes de Asia en lugar de pueblos venidos de las Américas, y que su cultura (incluidas sus estatuas) también surgieron de la cultura polinesia. Su lengua era polinesia, como el capitán Cook ya había concluido tras su breve visita a Pascua en 1774, cuando un tahitiano que lo acompañaba pudo conversar con los habitantes de la isla de Pascua. Concretamente, hablaban un dialecto de la Polinesia oriental vinculado al hawaiano y el marquesano, y más estrechamente ligado al dialecto conocido como «antiguo mangarevano». Sus anzuelos, azuelas de piedra, arpones, limas de coral y demás utensilios eran típicamente polinesios y recordaban particularmente al estilo de los de las islas Marquesas. Muchos de sus cráneos exhiben un rasgo típicamente polinesio conocido como «mandíbula curvada». Cuando se extrajo y analizó ADN de doce esqueletos hallados en un enterramiento de las plataformas de piedra de Pascua, las doce muestras resultaron exhibir una deleción de nueve pares de bases y una sustitución de otras tres que se dan en la mayoría de los polinesios. Dos de estas tres sustituciones no se dan en los indígenas americanos y, por tanto, contradicen la afirmación de Heyerdahl de que los indígenas americanos aportaran algo al equipamiento genético de los habitantes de Pascua. Los cultivos de Pascua eran los plátanos, el taro, la batata, la caña de azúcar y la morera de papel, típicos cultivos polinesios originarios en su mayoría del sudeste de Asia. El único animal doméstico de Pascua, el pollo, también era típicamente polinesio y en última instancia asiático, como también lo eran incluso las ratas que llegaron como polizones en las canoas de los primeros colonizadores. La expansión prehistórica polinesia constituyó el estallido de exploración ultramarina más espectacular de la prehistoria humana. Hasta el año 1200 a. C., la expansión de los seres humanos de la Antigüedad desde el Asia continental a través de las islas de Indonesia y hasta Australia y la isla de Nueva Guinea no había avanzado en el Pacífico nada más que hasta las islas Salomón, al este de Nueva Guinea. Alrededor de esa época, un pueblo agrícola y marinero, procedente al parecer del archipiélago de Bismarck, al nordeste de la isla de Nueva Guinea, y que elaboraba una cerámica conocida como «alfarería de estilo Lapita», recorrió casi mil seiscientos kilómetros a través de océanos abiertos al este de las Salomón hasta llegar a Fiji, Samoa y Tonga y convertirse en los antepasados de los polinesios. Aunque los polinesios carecían de brújula, escritura y utensilios de metal, dominaban las artes de navegación y de la tecnología náutica en canoa. En los asentamientos datados mediante radiocarbono hay abundantes evidencias arqueológicas —como cerámica y utensilios de piedra, restos de viviendas y templos, restos de alimentos y esqueletos humanos— que brindan testimonio sobre las fechas y rutas aproximadas de su expansión. Aproximadamente para el año 1200 a. C. los polinesios habían llegado a casi todos los pedazos de tierra habitables del vasto triángulo de aguas oceánicas cuyos vértices son Hawai, Nueva Zelanda y la isla de Pascua.

Los historiadores solían dar por sentado que todas esas islas polinesias fueron descubiertas y colonizadas por casualidad, como consecuencia de que algunas canoas llenas de pescadores se desviaran de su rumbo por el viento. Sin embargo, en la actualidad no hay duda de que tanto los descubrimientos como las colonizaciones fueron meticulosamente planeados. Contrariamente a lo que uno esperaría que sucediera en una travesía a la deriva, gran parte de Polinesia fue colonizada en dirección oeste-este, contraria a la de los vientos y corrientes dominantes, que soplan de este a oeste. Las nuevas islas conquistadas podrían haber sido descubiertas por viajeros que navegaran contra el viento en una expedición planeada para adentrarse en lo desconocido, o esperando hasta que se invirtiera provisionalmente el sentido de los vientos dominantes. Las transferencias de muchas especies de cultivos y ganado, desde el taro hasta los plátanos y desde los cerdos hasta los perros y los pollos, demuestran más allá de toda duda que la colonización fue llevada a cabo por colonos bien equipados, los cuales portaban desde su tierra natal productos considerados esenciales para la supervivencia de la nueva colonia.

La primera oleada de la expansión de las vasijas lapitas de antepasados de los polinesios se extendió hacia el este a través del Pacífico, hasta llegar únicamente a Fiji, Samoa y Tonga, que distan entre sí solo unos pocos días de navegación. Una brecha oceánica mucho más amplia separa a aquellas islas de la Polinesia occidental de las de la Polinesia oriental: las islas Cook, las de la Sociedad, las Marquesas, las Australes, el archipiélago de Tuamotú, Hawai, Nueva Zelanda, el archipiélago de Pitcairn y Pascua. Solo después de una «Larga Pausa» de unos mil quinientos años se salvó finalmente esa brecha. La consecución de este objetivo pudo haberse debido a la introducción de mejoras en las canoas, a avances de la navegación polinesia, a los cambios de las corrientes oceánicas, a la emergencia de islotes que, como consecuencia de un descenso del nivel del mar, pudieran hacer de peldaños o, simplemente, a una travesía particularmente afortunada. En algún momento en torno a los años 600-800 a. C. (se discuten las fechas exactas) las islas Cook, las de la Sociedad y las Marquesas, que son las islas de la Polinesia oriental más accesibles desde la Polinesia occidental, fueron colonizadas y se convirtieron a su vez en el origen de los colonizadores del resto de las islas. Con la ocupación de Nueva Zelanda aproximadamente en el año 1200 a través de una inmensa brecha de agua de al menos 3200 kilómetros, se completó por fin la colonización de las islas habitables del Pacífico.

¿Por qué ruta fue ocupada en concreto la propia isla de Pascua, la isla polinesia más oriental? Probablemente los vientos y las corrientes habrían descartado una travesía directa hasta Pascua desde las islas Marquesas, que acogían a una población numerosa y sí parecen haber sido el origen inmediato de la colonización de Hawai. Por el contrario, es más probable que la base de operaciones para la colonización de Pascua fueran Mangareva, Pitcairn y Henderson. Estas tres islas se encuentran aproximadamente a mitad de camino entre las Marquesas y Pascua, y el destino de sus poblaciones será objeto de nuestro próximo capítulo (véase el capítulo 3). La similitud entre la lengua de Pascua y el antiguo mangarevano, la semejanza entre una estatua de Pitcairn y algunas estatuas de Pascua, los parecidos de estilo entre los utensilios de Pascua y los de Mangareva y Pitcairn, y las coincidencias de los cráneos de la isla de Pascua con dos cráneos de la isla de Henderson, aún mayores que con los de las islas Marquesas, sugieren todos ellos que Mangareva, Pitcairn y Henderson se utilizaron como peldaños. En 1999 una reconstrucción de la canoa polinesia Hokule'a consiguió arribar a Pascua desde Mangareva tras una travesía de diecisiete días. Para nosotros, simples marineros de agua dulce, resulta literalmente increíble que los pasajeros de una canoa que navegara rumbo al este desde Mangareva pudieran haber tenido la suerte de acertar, tras un viaje tan largo, a encontrar una isla de apenas quince kilómetros de ancho de norte a sur. Sin embargo, los polinesios sabían cómo adivinar la existencia de una isla, mucho antes de que la tierra se hiciera visible, por las bandadas de aves marinas en época de cría, que pueden llegar a adentrarse en el mar volando en busca de comida hasta en un radio de más de 160 kilómetros. Por tanto, el diámetro efectivo de Pascua (hogar originalmente de algunas de las colonias de aves marinas más numerosas de todo el Pacífico) podría haber alcanzado para los viajeros de las canoas polinesias unos considerables 320 kilómetros, en lugar de simplemente quince.

Los propios isleños de Pascua tienen una tradición que afirma que el líder de la expedición que colonizó su isla fue un jefe llamado Hotu Matúa («El Gran Progenitor»), que navegaba en una o dos grandes canoas con su esposa, sus seis hijos y el clan familiar. (Los visitantes europeos de finales del siglo XIX y principios del XX recogieron muchos elementos de la tradición oral de los supervivientes de la isla que contenían gran cantidad de información aparentemente fiable sobre la vida en Pascua durante más o menos el siglo anterior a la llegada de los seres humanos, pero no está claro que las tradiciones conserven con exactitud los detalles sobre acontecimientos sucedidos mil años antes). Más adelante (en el capítulo 3) veremos que, tras el descubrimiento y la colonización inicial, las poblaciones de muchas otras islas polinesias mantuvieron contactos mutuos mediante viajes regulares en ambas direcciones. ¿Podría esto haber sido cierto también para Pascua? ¿Podrían haber llegado otras canoas después de la de Hotu Matúa? El arqueólogo Roger Green sugirió esa posibilidad para Pascua sobre la base de los parecidos entre el estilo de algunos utensilios de Pascua y los de Mangareva en una época varios siglos posterior a la colonización de Pascua. Contra esta posibilidad, no obstante, se alza la tradicional ausencia en Pascua de perros, cerdos y algunos cultivos polinesios típicos, que podríamos imaginar que hubieran llevado los viajeros posteriores si esos animales y cultivos no hubieran tenido la suerte de sobrevivir en la canoa de Hotu Matúa o hubieran muerto poco después de su llegada. Además, en el próximo capítulo veremos que los hallazgos de numerosos utensilios de piedra cuya composición química es característica de una isla pero aparecen en otra revelan inequívocamente la realización de viajes entre las islas Marquesas, Pitcairn, Henderson, Mangareva y de la Sociedad; sin embargo, no se ha encontrado ninguna piedra originaria de Pascua en ninguna otra isla, ni viceversa. Por tanto, los isleños de Pascua pueden haber permanecido absolutamente aislados en el fin del mundo, sin mantener ningún contacto con forasteros, durante los más o menos mil años transcurridos entre la llegada de Hotu Matúa y la de Roggeveen.

Sabiendo que las principales islas de la Polinesia oriental pueden haber sido colonizadas entre el año 600 y el 800, ¿cuándo fue ocupada Pascua por primera vez? Hay considerables dudas acerca de la fecha, como también las hay sobre la colonización de las islas principales. La literatura publicada sobre la isla de Pascua menciona a menudo posibles evidencias de colonización entre los años 300-400. Para ello se basan sobre todo en los cálculos de los períodos de divergencia de las lenguas mediante la técnica conocida como «glotocronología», así como en tres dataciones mediante radiocarbono realizadas sobre carbón vegetal procedente de Ahu Te Peu, de la zanja de Poike y de sedimentos lacustres que indican la desaparición de bosques. Sin embargo, los especialistas en historia de la isla de Pascua cuestionan cada vez más estas tempranas fechas. Los cálculos glotocronológicos se consideran sospechosos, en particular cuando se aplican a lenguas con historias tan complejas como la de Pascua (que conocemos principalmente a través de informantes tahitianos y de las islas Marquesas y están seguramente contaminadas por ellos) y la de Mangareva (según parece modificada en segunda instancia por posteriores emigraciones desde las islas Marquesas). Las tres primeras dataciones mediante radiocarbono se obtuvieron a partir de muestras únicas fechadas con técnicas anticuadas que en la actualidad han quedado superadas, y no hay ninguna prueba de que los objetos de carbón vegetal fechados estuvieran realmente vinculados a los seres humanos.

Por el contrario, las fechas que parecen ofrecer más fiabilidad acerca de la primera ocupación de Pascua son las dataciones mediante radiocarbono cifradas en el año 900, que el paleontólogo David Steadman y los arqueólogos Claudio Cristíno y Patricia Vargas obtuvieron a partir del carbón vegetal y los huesos de marsopas que se comieron las personas. Estos restos procedían de las capas arqueológicas más antiguas que ofrecen evidencias de presencia humana en la playa de Anakena de Pascua. Anakena es con diferencia la mejor playa de la isla para el desembarco de canoas; es el emplazamiento obvio en el que los primeros colonizadores se habrían establecido. La datación de los huesos de marsopa se hizo mediante la sofisticada tecnología de radiocarbono conocida como AMS (espectrometría de masas con aceleradores), y en la datación mediante radiocarbono de los huesos de criaturas marinas como las marsopas se aplicó lo que se denomina «corrección de datación para restos marinos». Es probable que estas fechas se acerquen a la época de la primera colonización, porque proceden de capas arqueológicas que contienen huesos de aves terrestres autóctonas que fueron exterminadas rápidamente en Pascua y en muchas otras islas del Pacífico, y porque pronto dejó de haber canoas para cazar marsopas. Por tanto, la mejor estimación actual de la colonización de Pascua indica que se produjo poco antes del año 900.

¿Qué comían los isleños y cuántos de ellos hubo allí?

En el momento de la llegada de los europeos, subsistían principalmente como agricultores cultivando batatas, ñames, taro, plátanos y caña de azúcar. Además criaban pollos, que era el único animal doméstico de que disponían. La ausencia en Pascua de arrecifes de coral o de un lago suponía que el pescado y el marisco constituían una aportación a la dieta menor que en la mayoría de las demás islas polinesias. Los primeros colonizadores dispusieron de aves marinas, aves terrestres y marsopas, pero enseguida veremos que los ejemplares de todas ellas declinaron o desaparecieron posteriormente. El resultado era una dieta alta en carbohidratos, acentuada porque los isleños compensaban las limitadas fuentes de agua dulce bebiendo en abundancia zumo de caña de azúcar. Ningún dentista se sorprendería si oyera que los isleños acabaron con la tasa más alta de caries y pérdida de piezas dentales de todos los pueblos prehistóricos conocidos: muchos niños ya tenían caries a la edad de catorce años, y todo el mundo las tenía antes de cumplir veinte años.

La población de Pascua en su momento culminante se ha estimado mediante métodos como el recuento del número de cimientos de casas, atribuyendo entre cinco y quince personas a cada vivienda, y suponiendo que solo un tercio de las viviendas identificadas estaban ocupadas simultáneamente; o también mediante la estimación del número de jefes y de sus súbditos a partir del número de plataformas o estatuas erigidas. Las estimaciones resultantes oscilan entre la más baja de seis mil y la más alta de treinta mil habitantes, lo cual arroja una media de entre 55 y 270 habitantes por kilómetro cuadrado. Parte del territorio de la isla, como la península de Poike y las elevaciones más altas, eran menos adecuadas para la agricultura; de modo que la densidad de población en las mejores tierras habría sido un tanto superior, pero no muy superior, ya que los hallazgos arqueológicos muestran que se utilizaba gran parte de la tierra.

Como suele suceder en el mundo cuando los arqueólogos discuten estimaciones contrapuestas de la densidad de una población prehistórica, quienes prefieren las estimaciones más bajas se refieren a las más altas como exageradamente altas y viceversa. Mi opinión es que es más probable que las estimaciones correctas sean las más altas, en parte porque dichas estimaciones proceden de arqueólogos con la experiencia más amplia de indagación reciente sobre Pascua: Claudio Cristino, Patricia Vargas, Edmundo Edwards, Chris Stevenson y Jo Anne van Tilburg. Además, la primera estimación fiable de la población de Pascua, de dos mil personas, fue realizada por misioneros que fijaron su residencia en 1864, justo después de que una epidemia de viruela hubiera acabado con la mayoría de la población. Y esta epidemia de 1864 tuvo lugar a su vez después de que en 1862-1863 unos mil quinientos isleños fueran raptados por barcos de esclavos peruanos, de que en 1836 hubiera habido al menos otras dos epidemias de viruela documentadas, de que, casi con total seguridad, a partir de 1770 hubiera otras epidemias no documentadas introducidas por los visitantes europeos, y de que también se produjera un brusco descenso de la población, que se inició en el siglo XVII y que analizaremos más adelante. El mismo barco que llevó la tercera epidemia de viruela a Pascua continuó rumbo a las islas Marquesas, donde se sabe que la epidemia que desencadenó mató a siete octavas partes de la población. Por todas estas razones me parece imposible que la población de dos mil habitantes contabilizada después de la epidemia de viruela de 1864 representara lo que quedó de una población de entre seis mil y ocho mil personas solamente antes de las otras epidemias de viruela, el rapto, otras posibles epidemias y el descenso de población del siglo XVII. Vistas las evidencias de que en Pascua hubo agricultura prehistórica intensiva, las estimaciones «altas» de quince mil habitantes formuladas por Claudio y Edmundo no me parecen descabelladas.

Las evidencias de intensificación de la agricultura son de varios tipos. Una de ellas son los hoyos rodeados de piedra, de entre un metro y medio y dos metros y medio de diámetro y de hasta un metro veinte centímetros de profundidad, que se utilizaban como fosos de abono orgánico en los que cultivar y posiblemente también fermentar vegetales. Otro tipo de evidencias son un par de presas construidas en el lecho del arroyo intermitente que desagua por la ladera sudeste del monte Terevaka, destinadas a desviar agua hacia anchas plataformas de piedra. Este sistema de conducción de agua recuerda a los sistemas de producción de taro de regadío que hay en otros lugares de Polinesia. Otras pruebas de que había algún tipo de agricultura intensiva son los numerosos corrales de piedra para pollos (llamados haré moa), la mayor parte de ellos de hasta seis metros de longitud (más unos pocos mamotretos de veinte metros), tres metros de anchura y dos de altura, con una pequeña abertura próxima al suelo para que los pollos pudieran entrar y salir y un patio adyacente rodeado por un muro de piedra para impedir que los preciados pollos escaparan o fueran robados. Si no fuera por el hecho de que las abundantes y enormes piedras de los haré moa de Pascua quedan eclipsadas por sus aún mayores plataformas y estatuas, los turistas recordarían Pascua como la isla de los corrales de piedra. En la actualidad los corrales de piedra prehistóricos —los 1233 que hay— dominan gran parte del paisaje cercano a la costa, ya que son mucho más llamativos que las viviendas prehistóricas, que solo tenían cimientos o patios de piedra y no muros.

Pero el método más extendido de los adoptados para incrementar el rendimiento agrícola tenía que ver con los usos dados a la roca volcánica estudiados por el arqueólogo Chris Stevenson. Se apilaban enormes piedras para que hicieran de cortavientos con el fin de evitar que las plantas se secaran como consecuencia de los a menudo fuertes vientos de Pascua. Se apilaban piedras más pequeñas alrededor de huertos enterrados o a ras de tierra en los que se cultivaban plátanos y también se criaban plantas de semillero que serían trasplantadas cuando hubieran crecido. Se cubrían parcialmente amplias extensiones de terreno con rocas dispuestas a intervalos pequeños sobre la superficie, de forma que las plantas pudieran crecer entre ellas. Otras amplias zonas fueron modificadas con los denominados «mantillos líticos», lo cual suponía rellenar parcialmente el suelo con piedras hasta una profundidad de treinta centímetros, bien llevando rocas desde afloramientos cercanos o bien excavando y rompiendo el lecho de roca. En campos de grava naturales se excavaban depresiones para plantar taro. Todos estos tipos de huerto y cortavientos de piedra supusieron un inmenso esfuerzo de construcción porque exigieron mover millones o incluso miles de millones de piedras. Cuando el arqueólogo Barry Rolett, que ha trabajado en otras partes de Polinesia, y yo mismo hicimos nuestra primera visita juntos a Pascua, me comentó: «¡Nunca he estado en una isla de Polinesia en la que las personas estuvieran tan desesperadas como en Pascua y fueran capaces de apilar piedras pequeñas formando un círculo en el que plantar unos pocos taros desastrosos para protegerlos del viento! ¡En las islas Cook, donde riegan taro, la gente no se agacharía jamás para hacer algo así!».

Y en realidad, ¿por qué los agricultores de Pascua se entregaron a todo ese esfuerzo? En las granjas del nordeste de Estados Unidos en las que veraneaba en mi infancia, los agricultores se empleaban en cargar piedras hacia fuera de los campos, y habrían quedado horrorizados ante la idea de llevarlas deliberadamente dentro de los campos. ¿Qué utilidad tiene un campo de cultivo lleno de piedras?

La respuesta tiene que ver con el clima ventoso, seco y frío de Pascua que ya he descrito. La agricultura de huerto de piedras o de mantillo lítico fue inventada de forma independiente por los agricultores de muchas otras zonas áridas del mundo, como el desierto israelí del Negev, los desiertos del sudoeste de Estados Unidos, las zonas áridas de Perú o China, la Italia romana o la Nueva Zelanda maorí. Al cubrir el suelo con ellas, las rocas hacen que se humedezca porque reducen las pérdidas de agua por evaporación debidas al sol y al viento, y reemplazan la dura corteza superficial de suelo, que de lo contrario favorecería las pérdidas de agua de lluvia. Las rocas amortiguan las fluctuaciones diurnas de la temperatura del suelo, absorbiendo calor solar durante el día y liberándolo por la noche; protegen el suelo contra la erosión salpicándolo de gotitas de agua. Las rocas más oscuras sobre el suelo claro también lo calientan porque absorben más radiación solar; y las rocas también pueden servir como dosificadores de fertilizante ralentizados (análogos a las pastillas vitamínicas de absorción lenta que algunos de nosotros tomamos con el desayuno), puesto que retienen los minerales necesarios que van filtrándose gradualmente al suelo. En experimentos agrícolas realizados en la actualidad en el sudoeste de Estados Unidos y diseñados para comprender por qué los antiguos anasazi (véase el capítulo 4) utilizaron el mantillo lítico, se descubrió que este tipo de mantillos reportaba grandes ventajas a los agricultores. Los suelos con mantillo lítico acababan con el doble de contenido de humedad, unas temperaturas máximas del suelo más bajas durante el día y más altas durante la noche, y unos rendimientos más altos para la totalidad de las dieciséis especies de plantas cultivadas. Estos rendimientos fueron por término medio cuatro veces superiores para el conjunto de las dieciséis especies, y cincuenta veces más altos para las especies que más se beneficiaban del mantillo. Se trata de unos beneficios enormes.

Chris Stevenson entiende que sus investigaciones en Pascua dan fe de la generalización de la agricultura asistida por piedras. En su opinión, durante aproximadamente los primeros quinientos años de ocupación polinesia los agricultores se quedaron en las tierras bajas, a unos pocos kilómetros de la costa, con el fin de estar más próximos a las fuentes de agua dulce y a las oportunidades de capturar pescado y marisco. La primera evidencia de huertos de piedra de que disponemos data de alrededor del año 1300, y se aprecia en los terrenos del interior más elevados, que cuentan con la ventaja de tener una pluviosidad más alta que las zonas costeras, pero también temperaturas más bajas (mitigadas por el uso de rocas oscuras para elevar las temperaturas del suelo). Gran parte del interior de la isla de Pascua quedó transformada en huertos de roca. Curiosamente, parece claro que los agricultores no vivían en el interior, ya que allí solo hay restos de un pequeño número de casas de aldeanos, que no tenían corrales sino solo pequeños hornos y basureros. Por el contrario, hay viviendas más espaciadas que evidentemente pertenecían a habitantes de clase alta. Estas elites administraban y dirigían los huertos de piedra extensivos como grandes plantaciones (no como huertos familiares individuales) destinadas a producir alimentos excedentarios para la fuerza de trabajo de los jefes, mientras que los campesinos seguían viviendo cerca de la costa e iban y volvían a pie varios kilómetros tierra adentro todos los días. Los senderos de más de cuatro metros de ancho con los bordes de piedra que unen las tierras altas y la costa pueden indicar las rutas de esos desplazamientos diarios. Seguramente las plantaciones de las tierras más altas no exigían trabajo durante todo el año, sino que los campesinos únicamente tenían que subir y plantar el taro y otros tubérculos en primavera, y luego volvían más avanzado el año para la cosecha.

Al igual que en otros lugares de Polinesia, la sociedad tradicional de la isla de Pascua se dividía en jefes y aldeanos. Para los arqueólogos de hoy día, la diferencia es obvia a partir de los restos de las diferentes viviendas de los dos grupos. Los jefes y los miembros de la elite vivían en casas denominadas hare paenga. Estas viviendas tenían la forma de una larga y estrecha canoa del revés, habitualmente de unos doce metros de longitud (en un caso, de 95 metros), no más de tres metros de anchura y curvadas en los extremos. Los muros y el tejado (que corresponderían al casco invertido de la canoa) tenían tres capas de paja, pero el suelo estaba perfilado por piedras de cimentación de basalto cortadas y ensambladas limpiamente. Las piedras curvas y biseladas de cada extremo resultaban especialmente difíciles de hacer, eran muy apreciadas y los clanes rivales se las robaban mutuamente una y otra vez. Enfrente de muchas hare paenga había una terraza pavimentada con piedras. Las hare paenga se alzaban en una franja costera de doscientos metros de ancho, entre seis y diez de ellas en cada emplazamiento principal, inmediatamente a continuación de la plataforma que sostenía las estatuas. En contraste con ello, las casas de los aldeanos corrientes estaban relegadas a ubicaciones más adentradas en la tierra, eran más pequeñas y disponían cada una de un corral de pollos, un horno, un huerto de piedra circular y un foso para basura; el tabú religioso prohibía que las estructuras útiles estuvieran próximas a la zona costera que albergaban las plataformas y las hermosas hare paenga.

Tanto las tradiciones orales preservadas por los isleños como las investigaciones arqueológicas sugieren que la superficie de tierra de la isla de Pascua se dividía aproximadamente en una docena de territorios (once o doce), cada uno de ellos perteneciente a un clan o linaje, y cada uno partiendo desde la costa y extendiéndose hacia el interior. Era como si Pascua fuera un pastel cortado en una docena de cuñas radiales. Cada territorio tenía su propio jefe y sus plataformas ceremoniales principales para sustentar estatuas. Los clanes competían de forma pacífica tratando de superarse mutuamente en la construcción de plataformas y estatuas, pero finalmente la competición adoptó la forma de un feroz combate. La división en territorios troceados de forma radial es habitual en las islas polinesias del resto del Pacífico. Lo que en este aspecto es inusual en Pascua es que, de nuevo según las tradiciones orales y los hallazgos arqueológicos, estos territorios de clanes en competencia estuvieran integrados también desde el punto de vista religioso, y en cierta medida económico y político, bajo el liderazgo de un jefe sobresaliente. A diferencia de ello, tanto en la isla de Mangareva como en las islas Marquesas, de mayor tamaño, cada valle principal representaba una jefatura independiente, la cual estaba empeñada en una feroz batalla permanente contra las otras jefaturas.

¿Qué podría explicar la integración de Pascua y cómo se detectó arqueológicamente? Resulta que la tarta de Pascua no está compuesta por una docena de pedazos idénticos, sino que los distintos territorios estaban dotados de diferentes recursos de valor. El ejemplo más obvio es que el territorio de Tongariki (llamado Hotu Iti) albergaba el cráter de Rano Raraku, la única fuente de la mejor piedra de la isla para tallar estatuas, y también una fuente de musgo para calafatear canoas. Los cilindros de piedra roja que se encuentran en lo alto de algunas estatuas procedían todos ellos de la cantera Puna Pau, en el territorio Hanga Poukura. Los territorios de Vinapu y Hanga Poukura contaban con el mejor basalto para los bloques de piedra con los que se construían las hare paenga. Anakena, en la costa norte, disponía de las dos mejores playas para botar canoas, mientras que Heki'i, su vecino en esa misma costa, contaba con la tercera mejor playa. Como consecuencia de ello, los artefactos asociados con la pesca se han encontrado principalmente en ese litoral. Pero esos mismos territorios de la costa norte disponen de las peores tierras de cultivo, cuyas mejores extensiones se encuentran a lo largo de las costas sur y oeste. Solo cinco de la docena de territorios disponían de amplias extensiones de tierras altas en el interior que se utilizaban para las plantaciones de huertos de roca. Las nidadas de aves marinas quedaron confinadas en última instancia prácticamente a unos pocos islotes del litoral frente a la costa sur, principalmente en el territorio Vinapu. Otros recursos como la madera, el coral para hacer limas, el ocre rojo y las moreras de papel (la fuente de las cortezas machacadas para decorar vestidos) también estaban distribuidos de forma desigual.

La prueba arqueológica más clara de que había cierto grado de integración entre los territorios de los clanes en competencia es que las estatuas de piedra y sus cilindros rojos, procedentes de las canteras de los territorios de los clanes Tongariki y Hanga Poukura respectivamente, acabaron distribuidas por las plataformas de los once o doce territorios de toda la isla. De ahí que los caminos para transportar las estatuas y sus coronas desde esas canteras hacia toda la isla también tuvieran que atravesar muchos territorios. Así pues, un clan que viviera alejado de las canteras habría necesitado permiso de varios clanes afectados para transportar estatuas y cilindros a través de los territorios de estos últimos. La obsidiana, el basalto de mejor calidad, el pescado y otros recursos localizados de forma similar, llegaron a distribuirse por toda Pascua. En un principio, esto solo nos parece natural a nosotros, habitantes del mundo moderno que vivimos en grandes países unificados políticamente como Estados Unidos: damos por supuesto que los recursos de una costa se transportan de forma rutinaria a través de largas distancias hasta las otras costas, atravesando en su ruta muchos otros estados o provincias. Pero olvidamos lo complicado que, por regla general, ha sido a lo largo de la historia que un territorio pueda negociar el acceso a los recursos de otro. Una razón por la que Pascua puede entonces haber llegado a integrarse, mientras que los valles de las islas Marquesas nunca lo hicieron, es la orografía suave de la isla. A diferencia de ello, los valles de las islas Marquesas eran tan abruptos que los habitantes de valles adyacentes se comunicaban (o se atacaban) mutuamente sobre todo por vía marítima antes que por tierra.

Regresemos ahora a la cuestión en la que todo el mundo piensa en primer lugar cuando se menciona la isla de Pascua: sus gigantescas estatuas de piedra (denominadas moai) y las plataformas de piedra (denominadas ahu) sobre las que descansaban. Se han contabilizado unos trescientos ahu, de los cuales muchos eran pequeños y carecían de moai; pero aproximadamente ciento trece sí tienen moai, y veinticinco eran especialmente grandes y elaboradas. En cada uno de la docena de territorios de la isla había entre uno y cinco de esos grandes ahu. La mayor parte de los ahu que sustentaban estatuas se encuentran en la costa, orientadas de tal modo que el ahu y sus estatuas miraran hacia el interior del territorio de la isla de cada clan; las estatuas no miraban al mar.

El ahu es una plataforma rectangular, hecha no de piedra sólida sino de un relleno de escombros conformado por cuatro piedras cuyas paredes son de basalto gris. Las piedras de algunas de esas paredes, particularmente las de Ahu Vinapu, están tan maravillosamente bien encajadas que recuerdan a la arquitectura inca y provocaron que Thor Heyerdahl buscara relaciones con América del Sur. Sin embargo, las paredes encajadas de los ahu de Pascua están simplemente revestidas de piedra, y no son grandes bloques de piedra maciza como los muros incas. Con todo, una de las losas de revestimiento de Pascua pesa 10 toneladas, lo cual nos resulta admirable hasta que lo comparamos con los bloques de hasta 361 toneladas de la fortaleza inca de Sacsahuaman. Los ahu tienen una altura de hasta 4 metros, y muchos de ellos cuentan con unas extensiones de alas laterales de una profundidad de hasta 150 metros. Por tanto, el peso total de un ahu —desde las 300 toneladas de uno pequeño hasta las más de 9000 del Ahu Tongariki— deja pequeño el de la estatua que soporta. Volveremos sobre la importancia de este aspecto cuando calculemos el esfuerzo global que había que desplegar para construir los ahu y moai de Pascua.

El muro de contención de la parte trasera de un ahu (el que da al mar) es prácticamente vertical, pero el muro frontal cae en pendiente hasta una plaza llana cuadrangular de unos cincuenta metros de lado. En la parte trasera de un ahu hay crematorios que contienen restos de miles de cuerpos. En esa práctica de la cremación Pascua era única en Polinesia, donde, por el contrario, los cuerpos simplemente se enterraban. Hoy día los ahu son de color gris oscuro, pero originalmente eran mucho más vistosos: blancos, amarillos y rojos. Las losas de revestimiento tenían incrustaciones de coral, la piedra de un moai recién labrado era amarilla, y la corona del moai y una banda de piedra horizontal que recorría el muro central de algunos ahu eran rojas.

En lo que se refiere al moai, que representa a antepasados de alto linaje, Jo Anne van Tilburg ha inventariado un total de 887 tallados, de los cuales casi la mitad todavía continúa en la cantera de Rano Raraku, mientras que la mayoría de los que se transportaron fuera de la cantera se erigieron en un ahu (entre uno y quince en cada ahu). Todas las estatuas que están sobre un ahu eran de toba volcánica de Rano Raraku, pero unas pocas docenas de estatuas ubicadas en otros lugares (el número exacto es de 53) fueron talladas en otros tipos de roca volcánica presente en la isla (conocidas de diversa forma como basalto, escoria roja, escoria gris y traquita). La estatua erecta «media» alcanzaba los 4 metros de altura y pesaba unas 10 toneladas. La más alta que se erigió con éxito, conocida como Paro, medía 10 metros de altura pero era más esbelta y pesaba «solo» unas 75 toneladas, de modo que quedó superada en peso por la estatua ligeramente más baja pero más voluminosa de Ahu Tongariki, con 87 toneladas, a la que Claudio Cristino pasó factura en su tentativa de volver a ponerla de pie usando una grúa. Aunque los isleños transportaron con éxito al emplazamiento asignado en Ahu Hanga Te Tenga una estatua unos pocos centímetros más alta que Paro, se cayó en la tentativa de erigirla. La cantera de Rano Raraku alberga estatuas inacabadas aún mayores, entre las que se encuentra una de 21 metros de altura que pesa unas 270 toneladas. A tenor de lo que sabemos sobre la tecnología de la isla de Pascua, parece imposible que los isleños pudieran haberla transportado y erigido jamás, y tenemos que preguntarnos qué tipo de megalomanía aquejaba a sus talladores.

Para Erich von Dániken y otros entusiastas de los extraterrestres, las estatuas y plataformas de la isla de Pascua resultaban únicas y requerían una explicación extraordinaria. Pero en realidad hay muchos precedentes de ellas en Polinesia, especialmente en la Polinesia oriental. Las plataformas de piedra denominadas marae, utilizadas como altares y a menudo para sustentar templos, estaban muy generalizadas; en un principio se construyeron en la isla de Pitcairn, de la que podrían haber partido los colonizadores de Pascua. Los ahu de Pascua difieren de los marae esencialmente en que son más grandes y no constituyen un altar. Las islas Marquesas y las Australes cuentan con grandes estatuas de piedra; en las Marquesas, las Australes y Pitcairn hay estatuas talladas en escoria roja, un material similar al utilizado para algunas estatuas de Pascua, si bien en las islas Marquesas se utilizó también otro tipo de roca volcánica conocida como toba (de la familia de la piedra de Rano Raraku); en Mangareva y Tonga hay otras estructuras de piedra, de las cuales en Tonga se encuentra un famoso y enorme trilito (un par de pilares de piedra verticales que sustentan un travesaño horizontal, cada uno de los cuales pesa unas cuarenta toneladas); y en Tahití y otros lugares había estatuas de madera. Así pues, la arquitectura de la isla de Pascua surgió de una tradición polinesia ya existente.

Claro está que nos encantaría saber exactamente cuándo erigieron los isleños de Pascua las primeras estatuas y cómo con el tiempo se fueron transformando los estilos y las dimensiones. Por desgracia, como la piedra no se puede datar mediante radiocarbono, nos vemos obligados a basarnos en métodos de datación indirectos, como la datación mediante radiocarbono del carbón vegetal encontrado en un ahu, incluidos aquellos que han sido excavados por los arqueólogos. Parece claro, no obstante, que las estatuas de elaboración posterior solían ser más altas y más minuciosas. El período de construcción de ahus parece haberse situado principalmente entre los años 1000 y 1600. Estas fechas obtenidas de forma indirecta se han visto avaladas recientemente por un perspicaz estudio de J. Warren Beck y sus colegas, que utilizaron la datación mediante radiocarbono del carbono contenido en el coral utilizado para las limas y los ojos de las estatuas, así como en las algas cuyos nódulos blancos decoraban la plaza. Esta datación indirecta sugiere tres fases de construcción y reconstrucción del Ahu Ñau Ñau de Anakena, la primera en torno al año 1100 y la última con final en 1600. Los primeros ahu probablemente fueron plataformas sin estatuas, como los marae polinesios de otros lugares. Las estatuas a las que se atribuye una fecha más temprana fueron reutilizadas en los muros de los ahu y de otras estructuras de elaboración posterior. Solían ser más pequeñas, más redondeadas y tener forma más humana que las posteriores, así como estar hechas de diversos tipos de roca volcánica distinta de la toba volcánica de Rano Raraku.

Al final, los isleños de Pascua se decidieron por la toba volcánica de Rano Raraku, por la simple razón de que se prestaba infinitamente mejor a la talla. La toba volcánica tiene una superficie dura pero una consistencia interior como de ceniza, y por tanto es más fácil de tallar que el durísimo basalto. Comparado con la escoria roja, la toba volcánica es menos frágil y es más fácil tallarla y pulir detalles en ella. Con el paso del tiempo, y en la medida en que podemos inferir fechas relativas, las estatuas de Rano Raraku aumentaron de tamaño, adoptaron una forma más rectangular, más estilizada y se produjeron de forma casi masiva, si bien cada estatua es ligeramente diferente de las demás. Paro, la estatua más alta jamás erigida, fue también una de las últimas.

El aumento del tamaño de las estatuas con el paso del tiempo hace pensar que los jefes rivales que encargaban las estatuas competían para superarse mutuamente. Esa conclusión también se hace sentir a partir de un rasgo aparentemente tardío denominado pukao: un cilindro de escoria roja, con un peso de hasta doce toneladas (el del pukao de Paro), que era una pieza independiente que descansaba en lo alto de la frente lisa de un moai. (Al leer esto, pregúntese: ¿cómo se las arreglaron los habitantes de la isla para manipular sin grúas un bloque de doce toneladas de forma que se mantuviera en equilibrio en la cabeza de una estatua de hasta diez metros de altura? Ese es uno de los misterios que impulsó a Erich von Dániken a invocar a los extraterrestres. La respuesta terrestre sugerida por experimentos recientes es que el pukao y la estatua probablemente se erigían juntos). No sabemos con seguridad qué representaba el pukao; nuestras mejores suposiciones son que se trataba de un tocado de plumas de ave rojas muy preciadas en toda Polinesia y reservadas a los jefes, o un gorro de plumas hecho con corteza de árbol decorada. Por ejemplo, cuando una expedición española alcanzó la isla de Santa Cruz en el Pacífico, lo que realmente impresionó al pueblo local no fueron los barcos, las espadas, los cañones o los espejos españoles, sino sus trajes rojos. Todos los pukao son de escoria roja procedente de una única cantera, Puna Pau, donde (exactamente igual que los moai del taller de moai de Rano Raraku) contemplé algunos pukao inacabados y otros ya acabados a la espera de ser transportados.

No tenemos noticia más que de un centenar de pukao, que se reservaban para las estatuas de los ahu más grandes y más elaborados construidos a finales de la prehistoria de Pascua. No puedo evitar la tentación de pensar que fueron creados para demostrar superioridad. Parecen proclamar: «De acuerdo, tú puedes erigir una estatua de diez metros de altura, pero observa que yo puedo poner este pukao de doce toneladas en lo alto de mi estatua; ¡trata de superar eso, pelele!». El pukao que vi me recordaba las actividades de los magnates de Hollywood que viven cerca de mi casa en Los Ángeles, los cuales exhiben su riqueza y su poder de un modo análogo construyendo casas cada vez más grandes, más rebuscadas y más ostentosas. El magnate Marvin Davis superó a los magnates anteriores con una casa de quince mil metros cuadrados, de modo que Aaron Spelling tuvo que superarla con una de diecisiete mil metros cuadrados. De lo que carecen las casas de esos magnates para hacer explícito su mensaje de poder es de un pukao rojo de doce toneladas en la torre más alta de la casa y que haya sido situado en su ubicación sin recurrir a grúas.

Dada la amplia difusión de plataformas y estatuas en toda Polinesia, ¿por qué los isleños de Pascua fueron los únicos en llegar hasta el exagerado punto de hacer la inversión de recursos colectivos con diferencia más importante para construirlas y erigirlas cada vez más grandes? Al menos cuatro factores diferentes contribuyeron a producir ese resultado. En primer lugar, la toba volcánica de Rano Raraku es la mejor piedra para tallar del Pacífico: para un escultor habituado a luchar con el basalto y la escoria roja, aquella otra parecería que está pidiendo a gritos: «¡Tállame!». En segundo lugar, otras sociedades de islas del Pacífico que se encuentran a unos pocos días de navegación de otras islas dedicaron su energía, sus recursos y su trabajo al comercio, los asaltos, la exploración, la colonización y la emigración entre islas; pero esa válvula de escape estaba cerrada para los habitantes de la isla de Pascua debido a su aislamiento. Mientras que los jefes de otras islas del Pacífico podían competir por el prestigio y la jerarquía tratando de superarse mutuamente en esas actividades entre islas, «los chicos de la isla de Pascua —tal como lo formuló uno de mis alumnos— no podían jugar a esos pasatiempos manidos». En tercer lugar, el terreno suave y la complementariedad de los recursos de los diferentes territorios desembocaron, como hemos visto, en cierta integración de la isla, mediante la cual los clanes de la totalidad de la isla podían obtener piedra de Rano Raraku y esforzarse en tallarla. Si Pascua hubiera permanecido políticamente fragmentada, como las islas Marquesas, el clan Tongariki, en cuyo territorio se encuentra Rano Raraku, podría haber monopolizado su piedra, o los clanes vecinos podrían haber impedido el transporte a través de sus territorios… como de hecho sucedió finalmente. Por último, como veremos, construir plataformas y estatuas exigía alimentar a montones de personas: una proeza que hicieron posible los excedentes alimentarios producidos por las plantaciones de las tierras altas controladas por las elites.

¿Cómo consiguieron todos aquellos isleños de Pascua tallar, transportar y erigir sin grúas aquellas estatuas? Por supuesto no lo sabemos con seguridad, porque mientras se hizo nunca estuvo presente ningún europeo que pudiera escribirlo. Pero podemos formular conjeturas bien fundadas a partir de las tradiciones orales de los propios isleños (particularmente acerca de la erección de estatuas), a partir de las estatuas que en las canteras se encuentran en estadios sucesivos de realización y a partir de recientes pruebas experimentales de diferentes métodos de transporte.

En la cantera de Rano Raraku se pueden ver todavía estatuas inacabadas en la superficie de la piedra y rodeadas por estrechos canales de tallado de solo unos sesenta centímetros de anchura. Todavía hay en la cantera escoplos de mano hechos de basalto con los que trabajaban los talladores. Las estatuas más incompletas no son nada más que un bloque de piedra toscamente labrado en la roca con lo que finalmente sería el rostro hacia arriba, y con la parte posterior todavía unida por una larga quilla de roca a las rocas del precipicio que se encuentra bajo ellas. Lo siguiente que se iba a tallar era la cabeza, la nariz y las orejas, seguidas de los brazos, las manos y el taparrabos. Una vez alcanzado ese estadio, se rompía la quilla que unía la parte de atrás de la estatua al acantilado y comenzaba el transporte de la estatua desde su nicho. Todas las estatuas que se encontraban en proceso de ser transportadas carecen todavía de las cuencas de los ojos, las cuales evidentemente no se tallaban hasta que la estatua había sido transportada al ahu y había sido erigida allí. Uno de los descubrimientos recientes más asombrosos sobre las estatuas fue realizado en 1979 por Sonia Haoa y Sergio Rapu Haoa, quienes hallaron enterrado cerca de un ahu un ojo exento completo hecho de coral blanco con una pupila de escoria roja. Posteriormente se hallaron enterrados fragmentos de otros ojos similares. Cuando estos ojos se insertan en una estatua, el resultado es una mirada penetrante y cegadora a la que resulta imponente dirigir la vista. El hecho de que se hayan recuperado tan pocos ojos sugiere que se hicieron realmente pocos, que permanecían bajo la custodia de sacerdotes y que se situaban en las cuencas solo en los momentos ceremoniales.

Los aún visibles caminos de transporte sobre los que se desplazaban las estatuas desde las canteras siguen la trayectoria de curvas de nivel con el fin de evitar el trabajo extra de cargar con las estatuas colina arriba y abajo, y tienen una longitud de hasta catorce kilómetros hasta el ahu de la costa oeste más alejado de Rano Raraku. Aunque la tarea puede sorprendernos por sus proporciones asombrosas, sabemos que muchos otros pueblos prehistóricos transportaron piedras muy pesadas en Stonehenge, en las pirámides de Egipto, en Teotihuacán y en núcleos incas y olmecas, y en cada uno de esos casos podemos deducir algo sobre los métodos empleados. En la actualidad los especialistas han puesto a prueba de forma experimental sus diferentes teorías acerca del transporte de estatuas en Pascua desplazando alguna, empezando por Thor Heyerdahl, cuya teoría seguramente era errónea porque en el proceso deterioró la estatua con la que hizo la prueba. Experimentadores posteriores han tratado de transportar estatuas de diversos modos, ya sea en pie o boca abajo, con un trineo de madera o sin él, y a su vez con un raíl o sin raíl y con rodillos lubricados o sin ellos, e incluso con traviesas fijas o sin ellas. En mi opinión, el método más convincente es el sugerido por Jo Anne van Tilburg: que los isleños de Pascua modificaron las denominadas «escalas para canoas», cuyo uso estaba generalizado en las islas del Pacífico para transportar pesados troncos de madera, los cuales había que cortar en el bosque y a los que allí mismo había que dar forma de piragua para después transportarlos a la costa. Esas «escalas» consisten en un par de raíles de madera paralelos unidos por travesaños fijos (y no rodillos móviles), también de madera, sobre los cuales se arrastra el tronco. En la zona de Nueva Guinea he visto este tipo de escalas, con una longitud de más de un kilómetro y medio, extenderse desde la costa pasando por una elevación de varios cientos de metros de altura hasta el claro de un bosque en el que se estaba derribando un árbol inmenso, el cual se vaciaba después para construir el casco de una canoa. Sabemos que algunas de las canoas más grandes que los hawaianos desplazaban sobre esas escalas de canoas pesaban más que un moai de tamaño medio de la isla de Pascua, de modo que el método propuesto es verosímil.

Jo Anne reclutó a modernos habitantes de la isla de Pascua para poner a prueba su teoría construyendo una de estas escalas de canoa, poniendo boca abajo una estatua sobre un trineo de madera, atando sogas al trineo y tirando de todo ello sobre la escala. Descubrió que entre cincuenta y setenta personas que trabajaran cinco horas al día y arrastraran el trineo 450 metros con cada estirón diario podían transportar una estatua de tamaño medio, de doce toneladas, catorce kilómetros a la semana. La clave, según descubrieron Jo Anne y los isleños, residía en que todas esas personas sincronizaran su esfuerzo al tirar, del mismo modo que los remeros de una canoa sincronizan sus paladas. Por extrapolación, el transporte de una estatua aún mayor como Paro podría haber sido realizado por un equipo de quinientos adultos, que solo habrían representado una parte de la fuerza de trabajo disponible de un clan de la isla de Pascua compuesto por mil o dos mil habitantes.

Los habitantes de la isla de Pascua le explicaron a Thor Heyerdahl cómo habían erigido sus antepasados las estatuas en los ahu. Estaban indignados por el hecho de que los arqueólogos nunca se hubieran dignado preguntarles, y para demostrárselo erigieron una estatua delante de él sin ayuda de ninguna grúa. En el curso de posteriores experimentos de transporte y erección de estatuas realizados por William Mulloy, Jo Anne van Tilburg, Claudio Cristino y otros ha aflorado mucha más información. Los isleños empezaban construyendo una suave rampa de deslizamiento de piedras desde la plaza hasta lo alto del frente de la plataforma, y después empujaban la estatua boca abajo con el extremo de la base hacia la rampa. Una vez que la base había llegado a la plataforma, hacían palanca en la cabeza de la estatua con troncos hasta levantarla unos pocos centímetros, deslizaban piedras bajo la cabeza para sustentarla en esa nueva posición, y continuaban haciendo palanca en la cabeza hasta, de ese modo, inclinar la estatua cada vez más hacia la vertical. Eso hacía que los propietarios del ahu se quedaran con una larga rampa de piedras, que después podía desmantelarse y reciclarse para construir las alas laterales del ahu. Probablemente el pukao se erigía al mismo tiempo que la propia estatua, de manera que ambos se montaban juntos en un mismo marco de sustentación.

La parte más peligrosa de la operación era la inclinación final de la estatua desde un ángulo muy elevado, debido al riesgo de que la inercia de la estatua en ese golpe final pudiera hacerla sobrepasar la verticalidad y vencerse hacia la parte posterior de la plataforma. Para reducir notablemente ese riesgo, los talladores diseñaron la estatua de forma que no fuera exactamente perpendicular a la base plana, sino solo casi perpendicular (es decir, con un ángulo de 87° con respecto a la base en lugar de 90°). De ese modo, cuando habían alzado la estatua hasta una posición estable y la base descansaba sobre la plataforma, el cuerpo quedaba todavía ligeramente inclinado hacia delante, sin correr riesgo alguno de vencerse hacia atrás. Luego podrían elevar leve y cuidadosamente el canto frontal de la base para nivelarla hasta que el cuerpo quedara vertical. Pero, aun así, en esa última etapa podían producirse trágicos accidentes, como evidentemente se produjeron en la tentativa de erigir en Ahu Hanga Te Tenga una estatua aún mayor que Paro, la cual acabó venciéndose y rompiéndose.

La operación de construir estatuas y plataformas en su conjunto debió de ser enormemente cara en recursos alimentarios, por cuya acumulación, transporte y entrega debieron de negociar los jefes que encargaban las estatuas. Había que alimentar durante un mes a veinte talladores, a quienes también podrían haber pagado con alimentos; después a un equipo de transporte de entre cincuenta y quinientas personas; y luego había que alimentar a un equipo de instalación similar mientras hacía un trabajo físico duro y, por tanto, exigía más alimento de lo habitual. También debieron de celebrarse grandes fiestas para todo el clan propietario del ahu y para los clanes a través de cuyos territorios se transportaba la estatua. Los arqueólogos que trataron de calcular por primera vez el trabajo realizado, las calorías quemadas y, por tanto, la comida consumida, pasaron por alto el hecho de que la estatua en sí era la parte más pequeña del operativo: un ahu superaba en unas veinte veces el peso de las estatuas que sustentaba, y también había que transportar toda esa piedra que conformaba el ahu. Jo Anne van Tilburg y su esposo, el arquitecto Jan, cuyo trabajo consiste en erigir grandes edificios modernos en Los Ángeles y calcular el trabajo necesario de grúas y montacargas, hicieron una estimación aproximada del trabajo correspondiente en Pascua. Concluyeron que, dado el número y el tamaño de los ahu y los moai de Pascua, la labor de construirlos incrementó aproximadamente en un 25 por ciento las exigencias alimentarias de la población de Pascua durante los trescientos años de construcción principales. Esos cálculos explican que Chris Stevenson reconozca que ese período principal de trescientos años coincidiera con los siglos de agricultura de plantación en las tierras altas del interior de Pascua, la cual produjo un enorme excedente alimentario en relación con aquel del que se disponía anteriormente.

Sin embargo, hemos pasado por alto otro problema. El trabajo con la estatua exigía no solo mucha comida, sino también grandes cantidades de sogas largas y resistentes (hechas en Polinesia con la corteza de árboles fibrosos) con las cuales entre cincuenta y quinientas personas pudieran arrastrar estatuas que pesaban entre diez y noventa toneladas; pero también se requerían montones de grandes y poderosos árboles para obtener toda la madera necesaria para los trineos, las escalas de canoas y las palancas. Y, sin embargo, la isla de Pascua que vieron Roggeveen y los posteriores visitantes europeos tenía muy pocos árboles, todos ellos endebles y de menos de tres metros de altura: era la isla casi con menos árboles de toda Polinesia. ¿Dónde estaban los árboles que proporcionaron las sogas y la madera necesarias?

Los estudios botánicos realizados en el siglo XX de las plantas existentes en Pascua han inventariado solo 48 especies autóctonas, de las cuales ni siquiera la mayor (el toromiro, que puede alcanzar hasta dos metros de altura) es apenas digna de calificarse de árbol, y el resto son helechos bajos, pastos, juncias y arbustos. Sin embargo, diversos métodos para detectar restos de plantas desaparecidas han demostrado en las últimas décadas que, durante cientos de miles de años antes de la llegada de los seres humanos e incluso durante los primeros tiempos de la colonización humana, Pascua no fue en absoluto una tierra baldía y estéril, sino un bosque subtropical de árboles altos y arbustos leñosos.

El primero de estos métodos que arrojó resultados fue la técnica del análisis de pólenes (palinología), que consiste en perforar una columna de sedimentos depositados en una marisma o una laguna. En esa columna, siempre que no haya sido agitada o alterada, el fango superficial debe haberse depositado en épocas más recientes, mientras que el fango enterrado a mayor profundidad corresponde a depósitos más antiguos. La verdadera edad de cada capa del depósito puede datarse mediante radiocarbono. Luego queda la tarea increíblemente tediosa de analizar al microscopio y contabilizar las decenas de miles de granos de polen que hay en la columna para después identificar la especie vegetal que produce cada grano comparándola con el polen moderno de especies vegetales conocidas. El primer científico que llevó a cabo en la isla de Pascua esta tarea que aburriría a cualquiera fue el palinólogo sueco Olof Selling, que analizó los depósitos de sedimentos recogidos por la expedición de Heyerdahl de 1955 en las marismas de los cráteres de Rano Raraku y Rano Kau. Detectó abundante polen de una especie no identificada de palmera, de la cual Pascua no cuenta en la actualidad con ninguna especie autóctona.

En 1977 y 1983 John Flenley recogió muchos más depósitos de sedimentos y, de nuevo, identificó abundante polen de palmera, pero por suerte Flenley también obtuvo en 1983 algunos cocos fósiles de palmera en Sergio Rapu Haoa, que una expedición de espeleólogos franceses había descubierto ese año en una cueva de lava, y los envió al experto en palmeras más destacado del mundo para que los identificara. Los cocos resultaron ser muy parecidos, pero ligeramente más grandes, que los de la palmera más grande existente en el mundo, la palmera de vino chilena, que alcanza una altura de hasta veinte metros y un diámetro de un metro. Los visitantes posteriores de Pascua han descubierto más indicios de la existencia de esta palmera al encontrar vaciados de sus troncos enterrados en las corrientes de lava del monte Terevaka, de hace unos pocos cientos de miles de años, y vaciados de sus manojos de raíces que demuestran que el tronco de la palmera de Pascua llegaba a alcanzar diámetros que superaban los dos metros. Por tanto, parece ser que incluso dejaba pequeña a la palmera chilena y fue (mientras existió) la palmera más grande del mundo.

Hoy día los chilenos aprecian sus palmeras por varias razones, cosa que seguramente también hicieron los isleños de Pascua. Como se deduce de su propio nombre, el tronco desprende una savia dulce a la que se puede hacer fermentar para elaborar vino o cocer para elaborar miel o azúcar. Las semillas oleaginosas de los cocos se consideran una exquisitez. Las hojas son ideales para convertirse en techos de casas, cestas, esteras y velas de embarcaciones. Y, por supuesto, los robustos troncos habrían servido para transportar y erigir moai, y quizá para construir balsas.

Flenley y Sarah King encontraron en los depósitos de sedimento polen de otros cinco árboles hoy extintos. Más recientemente, la arqueóloga francesa Catherine Orliac ha tamizado 30 000 fragmentos de madera que había quedado convertida en carbón vegetal procedentes de depósitos de sedimentos extraídos de hornos y cúmulos de basura de la isla de Pascua. Con un heroísmo rayano en el de Selling, Flenley y King, comparó 2300 de estos fragmentos de madera carbonizados con muestras de madera de vegetales existentes todavía en la actualidad en otros lugares de Polinesia. De ese modo identificó unas dieciséis especies vegetales más, la mayor parte de ellas de plantas de la familia de o idénticas a especies de árboles todavía muy extendidas en la Polinesia oriental, que antiguamente también crecieron en la isla de Pascua. Por tanto, Pascua albergaba un bosque rico.

Muchas de esas veintiuna especies desaparecidas, además de la palmera, habrían sido muy valiosas para los isleños. Dos de los árboles más altos, el Alphitonia cf. zizyphoides y el Elaeocarpus cf. rarotongensis (que alcanzaban hasta treinta y quince metros de altura respectivamente), se utilizan en otros lugares de Polinesia para hacer canoas y habrían sido mucho más adecuados para ese fin que la palmera. Los polinesios de otros lugares fabrican sogas con la corteza del hau (Tríumfetta semítriloba,) y así fue presumiblemente como los isleños de Pascua arrastraron sus estatuas. La corteza de la morera de papel (Broussonetia papyrifera) se convierte al golpearla en adornos para la cabeza; la Psydrax odorata tiene un tronco recto y flexible, muy apropiado para fabricar arpones y estabilizadores para las canoas; el manzano malayo (Syzygium malaccense) tiene un fruto comestible; el palisandro oceánico (Thespesia populanea) y al menos otras ocho especies de árboles tienen una madera dura muy adecuada para los trabajos de talla y para la construcción; el toromiro proporciona una madera excelente para el fuego, al igual que la acacia y el mezquite; y el hecho de que Orliac recuperara muestras de todas esas especies en forma de fragmentos quemados procedentes de fuegos demuestra que todas ellas también se utilizaban como leña.