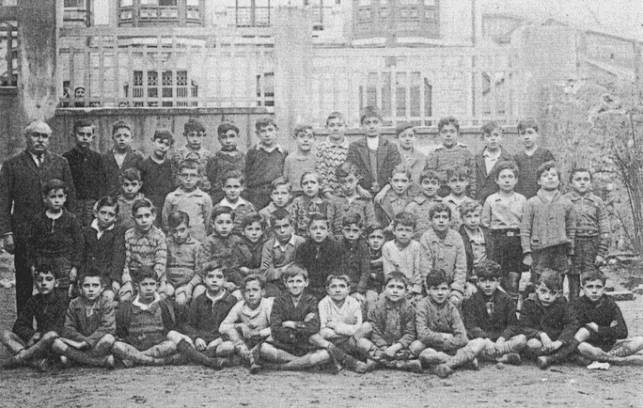

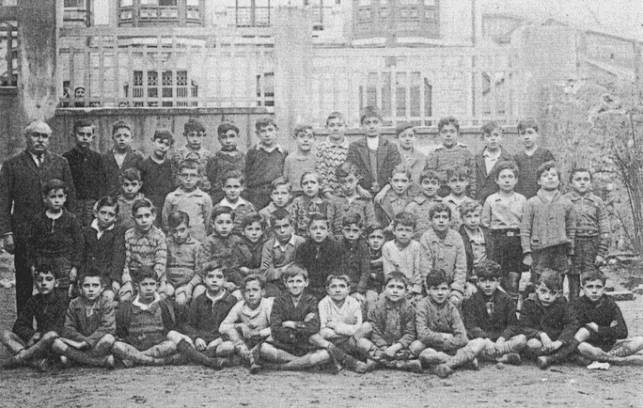

Primer año de escuela. 1932. Ángel González, primero por la izquierda en la fila superior, junto a don Segundo.

9. Las inquietudes

Las fotografías que se conservan en una caja verde oscura, aliada familiar de la carpeta azul, muestran a un niño guapo, con las orejas algo grandes, de pelo claro, siempre cuidado y bien peinado, orgulloso de sus calcetines gruesos y de sus pantalones cortos, y con una sonrisa descarada, segura de sus motivos cotidianos para la felicidad. Los jerséis de lana, en invierno, defienden el cuerpo del frío y de la mirada inquisitiva del curioso. Pero, en verano, las camisas ajustadas y los botones tirantes muestran a un niño que crece rápido y que puede empezar a engordar en cualquier momento con una saludable alegría. La carnalidad, como la sonrisa, como la raya del peinado, como la elegancia modesta y decorosa de la ropa, pone delante de la cámara a un personaje abrigado por la vida y cuidado por su familia. Y cuando faltan la madre, la hermana o Soledad, ahí está don Segundo, el maestro, que le llama en secreto su alumno preferido, ¿cómo va con las matemáticas mi alumno preferido?, y lo coloca siempre junto a él en las fotografías escolares.

—Ponte lírico si quieres, y evoca una infancia feliz —dice Ángel, mirándome por encima de las gafas—. Es verdad que fui un niño mimado. Pero en ese lago tranquilo y de aguas templadas, con barcos de madera y peces de colores, no tardaron mucho en caer las inquietudes, los miedos, las amenazas, toda clase de piedras que llenaron la superficie de círculos cada vez más extensos. Ya en 1934, la alegría se mezcló con las sorpresas del engaño y de la dinamita. Lo del circo, aunque fuese una tontería, supuso para mí una advertencia clara de los peligros de la inocencia.

El circo aparecía todos los años y se adueñaba del prado del hospicio. Pequeños circos pobres, con payasos deslucidos y trompetas solitarias que sonaban como una versión torpe de la felicidad, pasaban por Oviedo y coloreaban algunas tardes del niño. Pero el Circo con mayúscula, el circo de verdad, el que llenaba de nervios, gritos y músculos el prado del hospicio, aparecía una vez al año y se llamaba American Cirque. Gozaba de un prestigio heredado, la tendencia a identificar las fieras y los grandes acontecimientos regionales que había levantado el viejo circo alemán Krone en sus giras asturianas. Con los primeros años del siglo XX, el optimismo histórico extendía por el mundo pensamientos filosóficos, adelantos científicos y modas literarias. De Alemania llegaron a Asturias no sólo los avances médicos, sino también el circo Krone, una casa de fieras ambulante, nacida en Múnich, que había justificado incluso la puesta en marcha de trenes especiales con destino a Oviedo para que un río de espectadores curiosos cambiara la paz de las aldeas y las ciudades cercanas por artes nunca vistas y el pavoroso rugido de los leones.

Primer año de escuela. 1932. Ángel González, primero por la izquierda en la fila superior, junto a don Segundo.

El circo Krone se convirtió también en un aliado de la economía ovetense. El hambre de las fieras, acostumbradas desde sus orígenes selváticos a la buena mesa, resultaba difícil de saciar. Un tumulto de ropas de trabajo, alpargatas y tratos rurales llenaba las mañanas del prado del hospicio, para compensar los trajes de domingo y las trompetas de fiesta que se adueñaban del circo por la tarde. Los campesinos aprovechaban la situación para vender los burros y mulos viejos, renovaban la salud de sus cuadras y transformaban en carne rugiente de pista lo que estaba a punto de ser simple carroña. También los niños cazadores de gatos aprovechaban la demanda, para regresar a un sistema económico de intercambios primitivos. Por cada gato recibían dos entradas para la función. No era extraño que en las gradas del circo Krone sonriesen labios arañados y aplaudiesen manos con heridas.

El American Cirque, algo más modesto y sin trenes especiales, pero con un nombre extranjero de categoría, heredó el prestigio de su hermano mayor. Cuando llegaban en septiembre los carromatos, los niños empezaban a merodear por los alrededores y las amas de cría del hospicio se asomaban a las ventanas. La caridad y el pecado suelen tener el mismo rostro, un rostro también arañado. La pandilla del barrio era especialista en vigilar con discreción las ventanas del viejo edificio que se dedicaba a amparar niños abandonados y huérfanos. Las ventanas de algunas habitaciones, localizadas por la experiencia callejera, permitían sorprender a mujeres con los pechos desnudos, en el trance de amamantar a los recién nacidos sin madre. Una mezcla turbia de lástima y misterio desafiante, de dolor abstracto y carnalidad puntiaguda, esperaba detrás de la ventana y desataba la curiosidad infantil, que intentaba resolver en la piel de las matronas lo que había aprendido a preguntarse en las fotografías del zapatero remendón. Hasta las amas de cría se asomaban a las ventanas para celebrar el bullicio de carruajes, voces, jaulas con animales y gentes adornadas con la autoridad que ostenta todo lo extraño. Una agitación novelesca se apoderaba del lugar con la llegada del American Cirque y el inicio de los trabajos para levantar las carpas y ordenar el territorio de la nueva tribu. Las amas salían a la ventana, y la población ociosa, encarnada sobre todo por guardias, sirvientas, recaderos, ancianos y niños, se paraba en los alrededores para ver cómo se desplegaban las lonas, se tendían los cables, se montaban las gradas, se elevaban los mástiles y se clavaban con grandes mazas los hierros en el suelo. Un mundo fugaz, itinerante, frágil, se levantaba en pocas horas con la vanagloria y las insignias de un imperio, y ocupaba el lugar con sus nuevas formas de vida y sus invitaciones a la fiesta.

La curiosidad de los niños no acababa con el final de las funciones y la marcha del circo. El American no propiciaba el mercado de mulos y gatos para sus fieras cautivas, pero abría otras posibilidades de lucro. La explanada del hospicio se convertía durante algunas mañanas en tierra de jauja para los buscadores de tesoros. No era extraño que de las manos o los bolsillos del respetable público cayeran al suelo, por los huecos de las gradas de madera, caramelos, mecheros, monedas, llaveros y otros objetos que se perdían en los abismos de la estructura circense. Cuando la compañía levantaba el campamento, Ángel y sus amigos acudían al prado para husmear entre la hierba. Era el último número, la última invitación a la felicidad que dejaba el American Cirque al abandonar Oviedo, un vacío lleno de pequeños tesoros que aparecían gracias a las indagaciones minuciosas o en el azar de un juego. La melancolía es a veces una ausencia llena de pequeños tesoros.

Los paisajes cotidianos se transforman de pronto, y nunca se llega a saber si el cambio repentino confirma la infinita maravilla de la realidad, o por el contrario denuncia la fugacidad precaria de todo lo deseable, su condena a aparecer de vez en cuando en medio de la rutina, como un pecho desnudo, una emoción optimista entre malas noticias o un circo. En la misma realidad que habitaban los periódicos con noticias y desastres comentados por los hermanos mayores, muy cerca de la iglesia en la que los curas confesaban los malos pensamientos, advertían de la peligrosa deriva revolucionaria de los sindicatos y celebraban la victoria de las derechas en las elecciones, surgía de pronto el American Cirque, con su nombre extranjero y sus invitaciones al arte de birlibirloque, a los zapatones de los payasos y al vuelo de los trapecistas. El circo le producía a Ángel un sentimiento de riqueza, de plenitud inabarcable, parecido a aquellos libros en los que su hermana y su madre le habían enseñado a leer.

Enseñar a leer es algo más que conseguir que alguien interprete letras, palabras y frases. El niño había aprendido de su madre y su hermana ese ligamento especial que une los ojos a las páginas de un libro, y el corazón a los ojos, y las ideas al corazón. Lo mismo que el engrudo pegaba las fotos en el álbum o las estampas en las carpetas, la lectura pegaba las palabras en la imaginación del niño, que se veía dominado por sentimientos de poder o de tristeza. Primero fue el poder sin sombras, la plenitud de un mundo apenas resumido en los libros de ciencias naturales y de geografía, o en el cajón de historias ilustradas que eran los tomos de la enciclopedia Espasa. Los cálculos matemáticos de los libros del abuelo se vieron desbordados por la intensidad verbal de los minerales, las piedras y las rocas del mundo, por la capacidad de sugestión de los nombres, por las enumeraciones de palabras sobre las que uno podía caminar, y sentarse, y mancharse las manos, y levantar fortunas nunca superiores a la propia fortuna de las palabras, de palabras como feldespato, cuarzo, mica, oligisto, carbón, granito, yeso, pizarra, mármol, alabastro, pórfido, ágata, antimonita, talco, fluorita, topacio, corindón y diamante. O palabras en las que se podía vivir, viajar, tener recuerdos, acumular dinero, arruinarse, encontrar y perder amigos, habitar barrios, subir montañas y navegar ríos, descubrir a gente desnuda, como las indias de las selvas y las islas perdidas que enseñaban sus pechos con más naturalidad que las amas del hospicio. Palabras como América, Orinoco, Amazonas, Sena, Tanzania, Malasia, Himeji, Sierra Leona, Copenhague, Patagonia, Colorado, Putumayo, Alpujarras, Himalaya, o Riberas de Pravia, que estaba más cerca, pero compensaba la falta de distancia con el olor y las frutas del verano. Allí, en casa de tía Clotilde, el mes de julio de 1934, reconoció el frío secreto de la inquietud. No fue por culpa de las admoniciones de su tía, sino por unos versos descomunales de Rubén Darío.

Las palabras permitían también mantener relaciones sigilosas o llamativas con la música. Entre los nombres, los verbos y los adjetivos, surgía de pronto un ritmo que doblaba las frases y las excitaba, como si corriera por su interior una culebrina. Moza tan fermosa no vi en la frontera, como una vaquera de la Finojosa, escuchó un día el niño en labios de Maruja, y se quedó asombrado de que las palabras pudieran bailar sobre la geografía, las mujeres, las fronteras y las vacas. La canción del Marqués de Santillana le abrió tanto los ojos y los oídos que Maruja apareció un día con un libro envuelto en papel de regalo de la librería Cervantes. Era de un poeta nicaragüense, nacido en una aldea del departamento de Nueva Segovia llamada Metapa, una tierra lejana y repleta de minerales extraños, ríos cargados de cocodrilos y versos con palabras sonoras. Las historias que contaba Rubén Darío en Azul escondían serpientes nerviosas y látigos airados en una selva fascinante de frases rimadas. El príncipe de Gales va de caza por bosques y por cerros, con su gran servidumbre y con sus perros de la más fina raza. La música terminaba de pegar las páginas del libro a la imaginación del joven lector, que se veía sometido por unas ataduras contradictorias, porque ayudaban a salir corriendo, a volar, a perderse, a pisar los secretos del mundo.

Pero los secretos del mundo están llenos de inquietudes, que a veces no tienen que ver con la superficie de los argumentos, sino con emociones profundas que se convierten en túneles o en callejones sin salida. Hay preguntas que se parecen a los desfiladeros del Cáucaso, Petra, o Décimo. Rubén Darío había veraneado un año en Riberas de Pravia. Lo recordaba su tía Clotilde, y lo recordaba su madre, que llegó a conocer al poeta nicaragüense de los versos luminosos y los hábitos tristes. Rubén Darío se dedicaba con disciplina a su indisciplina, tenía la costumbre de acudir todas las tardes al Parador, una hacienda en la que se detenían las diligencias. Era un lugar muy visitado por la gente del pueblo, porque, además de despachar bebidas, los dueños vendían cordeles, utensilios de labranza, de pesca, de costura, cosas que hacían falta en el mar, en el campo o en la casa. A Darío se le iba el santo al cielo, y dejaba pasar las horas sentado en la taberna, con una botella de ginebra, una de esas botellas de barro que se llaman canecas. Al caer la noche, una criada americana, que sonreía mucho y mostraba en la cara los mismos rasgos indígenas del poeta, iba a buscarlo. Dice la señora que ya está la cena puesta, recordaba la madre de Ángel que decía la criada. Pues dígale a la señora que ahorita voy, que ahorita voy, que ahorita voy, recordaba la madre de Ángel que decía el poeta, mientras la tía Clotilde sentenciaba que el famoso nicaragüense era un borracho, y que la señora no era su mujer, sino una querida. Ahorita voy, decía el poeta, y se quedaba bebiendo ginebra.

Por eso le impresionó tanto a Ángel aquella tristeza del escritor solitario, sentado junto a su botella, cuando Maruja leyó el poema «Lo fatal» en una noche de verano de Riberas de Pravia. La música no fue entonces una culebrina nerviosa entre las palabras, sino un abrazo lento, abarcador, que sostenía muchas preguntas como se sostiene el cuerpo de un borracho que dice la verdad. Ser, y no saber nada, decía el poeta medio cayéndose, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror…, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la muerte y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Le llenó de inquietud que aquel poeta sentado en la taberna del Parador bebiese ginebra hasta emborracharse, solitario, todas las tardes del verano, olvidado de sus selvas y sus tigres de Bengala, de sus princesas y sus jardines palaciegos. El niño intuyó que las selvas y los jardines eran el disfraz de una vegetación más íntima, de una tristeza que nacía de todo lo que se pierde, de los veranos que se acaban, de las fotografías viejas con jóvenes y bellas antepasadas muertas por culpa de la tuberculosis, de los recuerdos familiares de un padre cojo que desapareció por culpa de una operación estúpida, de las preguntas que son como desfiladeros que ningún ejército puede defender, porque existen el tiempo y la muerte, y los niños abandonados, y los pechos de las amas de cría, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que guarda con sus fúnebres ramos, y no saber adónde vamos, ¡ni de dónde venimos…!

En medio del verano puede desatarse el otoño, con sus hojas caídas y las temperaturas que empiezan a oxidar las orillas de los ríos. Por eso, y por otras razones que tienen que ver con la historia de España, la palabra inquietud huele a mes de octubre en la memoria de Ángel. Es difícil ordenar las cosas en una memoria, y nunca valen los argumentos lineales. El mes de julio, llamado a representar la felicidad de las vacaciones y el buen tiempo, tarda poco en identificarse con la tragedia. Estos días oscuros y este frío de julio. En la memoria, no siempre cumplen los meses el itinerario lógico que empieza en el verano y termina en el otoño, que va del calor a los cielos negros. Hay historias que rompen el orden, que pasan de octubre a julio, de la inquietud a la tragedia. Octubre, desde luego, más que ningún otro mes, es el tiempo del tiempo que pasa. El niño que se acercaba a la poesía y a la música de las palabras lo comprendió enseguida, y el poeta maduro dejará testimonio de ese sentimiento. «A veces, en octubre, es lo que pasa», se titula un poema de Ángel González, perteneciente a su libro Muestra corregida y aumentada de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan (1977):

Cuando nada sucede,

y el verano se ha ido,

y las hojas comienzan a caer de los árboles,

y el frío oxida el borde de los ríos

y hace más lento el curso de las aguas;

cuando el cielo parece un mar violento,

y los pájaros cambian de paisaje,

y las palabras se oyen cada vez más lejanas,

como susurros que dispersa el viento;

entonces,

ya se sabe,

es lo que pasa:

esas hojas, los pájaros, las nubes,

las palabras dispersas y los ríos,

nos llenan de inquietud súbitamente

y de desesperanza.

No busquéis el motivo en vuestros corazones.

Tan sólo es lo que dije:

lo que pasa.

Pasa el tiempo en el mes de octubre, y también pasan otras cosas que se veían venir, que se profetizaban en las conversaciones familiares o en las discusiones callejeras, marcadas de forma cada vez más profunda por la indignación o el miedo. No sé qué va a pasar aquí, decía su madre, con un viejo temor a los tumultos y a las guerras que el niño vivía de forma imprecisa, despegado de un peligro demasiado lejano para tomárselo en serio. Más graves le parecían las conversaciones de sus hermanos, las palabras apasionadas de Pedro comentando algunas noticias recogidas por los periódicos, los análisis irónicos de Manolo, un humor seco que hacía más hirientes y desoladas sus interpretaciones de la situación. De pronto se había apoderado de Manolo una especie de risa pesimista que caía como un jarro de agua helada sobre las esperanzas, y sobre la falta de esperanzas, y sobre las nubes del otoño. La República se acaba, afirmaba su hermano mayor, y eso podía comprenderlo mejor que la amenaza de una guerra, porque él mismo había proclamado el cambio de bandera desde el balcón de su casa, y había llegado a comprender una ilusión que compartieron su madre y sus hermanos con la memoria de su padre, y que ahora estaba en peligro según Manolo por una conspiración de tradicionalistas, agrarios, alfonsinos y liberales de Melquiades Álvarez. La música de la política también entraba en las palabras y pegaba los ojos de los mayores a los periódicos. Otro vocabulario formado por palabras como partido, sindicato, socialismo, comunismo, fascismo, nazismo, Núremberg, Reichstag, alfonsino, agrario, Confederación Española de Derechas Autónomas, Guardia Civil, anarquismo, elecciones, diputado, huelguista, minero, hermanos proletarios, alianza, se sumaba al vocabulario del mundo, a las montañas, los ríos y los minerales, y llenaba de inquietud las conversaciones de la casa y las correrías de la calle. La República está en peligro, había comentado Manolo al leer en el periódico unas declaraciones de Gil Robles, recién llegado del Congreso nacionalsocialista de Núremberg, confesando que la democracia es un fin para la conquista del Estado y que llegado el momento, el parlamento se somete o se le hace desaparecer. La República se acaba, había dicho Manolo, en una larga conversación con Pedro, al terminar las vacaciones de verano, la tarde antes de marchar a Barcelona para seguir allí, junto a otro mar y otro clima, con sus mismas preocupaciones y sus estudios.

En los periódicos y en la conversación de sus hermanos, flotaban palabras como caudillo, Roma, El Escorial, escuadras, que parecían llegar de las historias lejanas para posarse en una realidad inmediata. Gil Robles era el caudillo, el jefe de los enemigos de la República, y en los periódicos, la radio y las mesas se repetía la consigna Todo para el Jefe, gritada en las grandes concentraciones que llenaban las plazas de las ciudades y los antiguos monasterios. Maruja compraba todos los días dos periódicos, uno local y otro nacional, y la lectura se transformaba a veces en un acontecimiento familiar, sobre todo cuando sus hermanos comentaban en voz alta las declaraciones o los hechos que podían desatar la preocupación de la madre. Javier Bueno fue detenido ayer por la tarde, Indalecio Prieto fue visto en la zona del desembarco de armas del Turquesa, guardias vestidos de paisano disparan sobre una verbena popular, descubierto otro depósito de armas clandestino, incidentes en el café Niza con motivo de la huelga de correos, altercados violentos en la jornada del 1 de mayo. Las noticias pasaban de boca en boca, atravesaban las habitaciones, se sometían al molino de la indignación de Pedro, del humor cortante de Manolo, de la serenidad de Maruja, de los miedos de Soledad y de su madre, estáis locos, estáis locos, y dejaban en el niño una sensación de cielo nublado, esa misma inquietud que se apodera de los animales, los cristales de las ventanas y los papeles de periódico cuando está a punto de romper a llover. Primero se leían en la casa El Noroeste y El Sol, pero las quejas de Manolo, estos periódicos, decía, parecen ya hojas parroquiales, motivaron que Maruja empezase a comprar Avance, el periódico socialista asturiano, y otras publicaciones de Madrid que cambiaban de cabecera y de nombre según los aires movedizos de la actualidad política. A Pedro le conmovían de manera especial los artículos de Javier Bueno, el periodista que había convertido Avance en la publicación diaria más importante de la izquierda, y las crónicas de Jesús Ibáñez, que informaban en vivo, como si se tratase de historias en carne y hueso, de todas las reivindicaciones de los obreros asturianos y de la mano dura empleada por la policía para reprimir las protestas e imponer un orden cada vez más falso. Mira, mamá, decía Pedro llevando el periódico hasta la cocina, puedes estar tranquila, la policía confirmó ayer que Trotski no está en Asturias.

Las bromas y los enfados se habían llenado de espesura, y la crispación política se mezclaba entonces con cualquier situación de la vida, resbalaba por las paredes de los edificios oficiales, desbordaba los altares de las iglesias, se extendía por las aldeas y las ciudades, iba apoderándose de los hombres y las mujeres, y hasta llegaba a tocar las gracias de los niños. Todo para el Jefe, gritaban en El Escorial, y en Covadonga, y en Madrid, los partidarios de Gil Robles que esperaban imponer un nuevo orden en España, sin las falsedades innecesarias de la República. Todo para el Jefe, contaba Maruja riéndose que había dicho Homerito, el niño pequeño de la buhardilla izquierda del número 8 de Fuertes Acevedo, el hijo de Leopoldo e Isabel, el hermano de Merche y Cuqui, eso había dicho, le contaba después Ángel a Pedro, Todo para el Jefe, mientras tiraba de la cadena de la taza del váter, Todo para el Jefe, sí, eso se le había ocurrido a Homerito, después de hacer sus necesidades.

Pedro soltó una carcajada, gracias a Dios o al diablo, porque últimamente estaba para pocas risas. Si Manolo había cambiado su seriedad apacible por un humor peligroso, las bromas de Pedro, el reírse de todo y de todos, encerraban ahora algunas indignaciones verdaderas. Cómo se te ocurre meterte en una iglesia, con el día de sol que hace, le había dicho Pedro, un domingo por la mañana, poco después de volver de Riberas de Pravia. Ángel iba a misa con Maruja y su madre, y Pedro se cruzó con ellos en el portal de la casa. Tienes ya nueve años, dijo mirándole seriamente y olvidándose de la cara pasmada de su madre. En la iglesia sólo hay miasmas, epidemias y malos sermones. Vete a correr al Campo de San Francisco y déjate de misas, que allí va a entrarte algo malo. Eso dijo Pedro, y después subió las escaleras de la casa, dejando a la madre y a Maruja con la boca abierta, y al niño con el ánimo humillado, camino de las penumbras dominicales de San Juan el Real.

La verdad es que Ángel se aburría en la iglesia y prefería ya de forma clara los momentos en que su madre le contaba viejos recuerdos familiares o literarios, en vez de llevarlo a misa. La iglesia era un sitio desagradable, allí sólo se hablaba de pecados y peligros. Hasta su hermana y su madre se quejaban ahora de lo reaccionarios que estaban los curas. No sé dónde vamos a acabar, decían su madre y su hermana después de los sermones, ya no nos dejan siquiera que creamos tranquilas y con buena conciencia en Dios. Ángel se lo pasaba mucho mejor escuchando a su madre hablar de Rubén Darío, o de Sebastián Miranda, un muchacho al que ella conoció de joven y que ahora se había convertido en un escultor de fama internacional, o del venerable Leopoldo Alas, Clarín, amigo del abuelo Manuel, al que ella había visto pasear por las calles de Oviedo, o de Pérez de Ayala, un amigo del padre que escribía novelas un poco subidas de tono, pero que hablaban con mucho lirismo de las tinieblas y los montes de Asturias, y de las pequeñas compañías de circo que iban de pueblo en pueblo con sus mujeres gordas, sus hombres forzudos y su trompeta. Ángel prefería también las tardes en las que su madre o Maruja le leían un capítulo de Flor de leyendas, el libro de otro amigo, Alejandro Rodríguez Álvarez, que también se había hecho famoso, pero con el nombre de Alejandro Casona, y que escribía historias sobre extraños dioses en tierras lejanas, personajes medievales envenenados por el amor y escenas bíblicas muy emocionantes. Aunque tratasen del nacimiento del Niño Jesús o de la muerte de Cristo, las leyendas de Casona no se parecían a los sermones de los curas, sino al American Cirque, a la sensación de temblor, misterio y sorpresa que provocaban las músicas bellas, los trajes bellos, los caballos blancos, el payaso violinista, el acróbata mutilado que con un solo brazo era capaz de volar por los cielos de la carpa, el malabarista del fuego y los llantos de esos payasos compungidos que hacían reír más con sus lágrimas que con sus risas. Aunque el número triste del circo no tenía nada que ver con las lágrimas y los aullidos del payaso, sino con la comedia canina. Ángel no resistía ver a los perritos domesticados, repeinados, vestidos casi de primera comunión, dando saltos y volteretas a las órdenes de una señora mayor, casi vestida de joven, y con voz aflautada.

Era siniestro ir al circo para ver la comedia canina. No podían pertenecer a la misma raza esos perritos amanerados y los perros salvajes que vivían en los caminos, o en los prados, y daban más miedo que el tren cuando se ponía a silbar y a correr por el túnel detrás de los niños del barrio. Además, había miedos y miedos, y los domadores sólo parecían respetables cuando se encerraban en la jaula con un león, o con un tigre, y no con unos perritos menos peligrosos que las vacas de la tía Clotilde. La comedia canina le provocaba a Ángel la misma tristeza que la historia de Bercelius Nibbidard Paragot, el protagonista de El amado vagabundo de William J. Locke, uno de los libros que más le habían impresionado. Las emociones intuidas en la voz cálida de su hermana desataron, también en este caso, la imaginación de Ángel, cuando se sumergió en la historia de Paragot, un joven arquitecto que había abandonado por un chantaje sentimental su futuro prometedor y se había convertido en un vagabundo. Después de adoptar a un niño, Asticot, y a una niña, Blanquett, deambuló con ellos por Europa, dueño de los sonidos del violín y de los lápices de dibujo, con una elegancia capaz de deslumbrar a los públicos más exigentes y a los corros populares. Los enredos del chantaje sentimental se aclararon y Paragot pudo volver a la alta sociedad. Pero entonces su elegancia, después de tantos años viviendo en los caminos, empezó a resultar precaria, triste, ridícula, como la de los perritos en una comedia canina.

La novela impresionó tanto a Maruja que, cuando la familia, ya en tiempos de la guerra, tuvo que acoger a una gata abandonada, le puso de nombre Blanquett, rompiendo la tradición familiar de llamar Greti a todos los gatos de piel atigrada y Topín a todos los gatos con manchas negras y blancas. Era una invención de Ángel que, por influencia de los gemelos, había querido jugar con las palabras y darle la vuelta a tigre y a pinto. Años después, ya en tiempos de la posguerra, cuando Ángel colabore como crítico musical en La Voz de Asturias, volverá a recordar la historia de desamparo y libertad narrada en El amado vagabundo, y firmará sus artículos con el seudónimo de Bercelius. Las historias se viven de una manera misteriosa, provocan sentimientos, sensaciones íntimas, acumulan presiones en un fondo humano incomprensible, y sólo después, con la distancia de los días y de los recuerdos, se ordenan, se clarifican, y uno puede llegar a entender los motivos de la reacción que provocaron. La historia de Paragot se contaba en la voz de Asticot, el niño adoptado que, mientras crecía, necesitaba esforzarse cada vez más para conservar el deslumbramiento infantil que le inspiraba su ídolo, y se enfrentaba con inquietud a los desmentidos de una realidad menesterosa que hacía más pequeñas las grandezas evocadas.

Crecer es una tarea difícil, una fatalidad, una obligación de preguntarse no sólo adónde vamos, sino de dónde venimos, y esas preguntas son como piedras que caen en la tranquilidad del lago y llenan el agua de inquietudes. Ángel tardaría muchos años en ordenar sus razones políticas, en forjarse una interpretación de los motivos que habían convertido el sueño pacífico y republicano de su familia en un paisaje de agresiones sociales. Tardaría en comprender la terquedad de los poderes más reaccionarios que se habían negado a renunciar a ninguno de sus privilegios y habían decidido preparar la situación para un golpe de Estado. Tardaría también en entender los errores de la izquierda, su falta de inteligencia en las respuestas, su forma de caer en las trampas preparadas por la fatalidad del destino o por las conspiraciones de la derecha. Pero entonces, a sus nueve años, a la altura de septiembre de 1934, tan sólo era capaz de sentir una inquietud, una incomodidad íntima ante el descubrimiento de que crecer es perder la inocencia, de que los mejores sueños se descomponen y el dolor nace del propio fondo de la dicha. Por eso le dio tanta rabia el episodio del duro de plata y los trabajadores del American Cirque.

Ya era un niño mayor, cuenta Ángel. Algunos maestros de los que venían a cobrar su nómina intentaban quedar bien con mi madre, o guardaban un cariño sincero a la familia por la memoria de mi padre y de mi abuelo, y me daban una propina, unos céntimos para comprar cualquier chuchería. Pero una vez me llevé una sorpresa, casi un susto que me dejó sin habla, porque uno de esos maestros me dio un duro. Tal vez estaba contento por una razón secreta, tal vez consideró que yo era mayor y quiso hacerme un regalo de verdad, tal vez había heredado, tal vez sufrió un ataque de generosidad transitoria y se arrepintió en pocos segundos, maldiciéndose por la locura que había hecho, pero el caso es que me dio un duro, y yo salí disparado escaleras abajo antes de que mi madre me lo requisara. Me había quedado sin habla, pero no sin piernas. Aquel duro significaba ya una cosa seria, y no podía dejarse así como así en las manos de un niño. Yo era un niño mayor, sabía que lo correcto era darle las gracias al maestro, esperar a que saliese por la puerta y someter aquel duro al gobierno de mi madre. Sabía también que, si no se lo daba, ella me lo iba a exigir, y sabía además que la única forma de quedarme con el duro era salir corriendo. Eso hice.

En el prado del hospicio, sigue la historia Ángel, estaban levantando la carpa del American Cirque. Un grupo de seis o siete trabajadores tomaban un bocadillo, sentados en unas cajas. Me acerqué a ellos con el duro en la mano, reluciente bajo el sol de la mañana, y le daba vueltas a la moneda sin decir nada, presumiendo de mi dinero, porque yo era mayor y tenía una cantidad respetable en la mano. Aquellos obreros no vestían el mono típico de trabajo. Llevaban ropas extrañas, que se habían quedado viejas, que ya no podían ser utilizadas en las funciones, pero que conservaban, maltrechas por el uso y los trajines de los carromatos, la memoria de que alguna vez habían servido para caracterizar al hombre forzudo, o al acróbata, o al payaso de pantalones paticortos. Eran gentes aventureras y vividas, que habían recorrido el mundo de parte a parte, que conocían las maravillas de la Tierra, que habían pisado con sus propios pies y tocado con sus propias manos el vocabulario completo de la enciclopedia Espasa, y que ahora llegaban a Oviedo para asombrarse de mi duro, de la moneda resplandeciente y verdadera de un niño mayor.

Ese duro no es tuyo, dijo un hombre joven, al que le faltaba el brazo izquierdo y le sobraba la sonrisa despectiva en los labios. Tú eres el acróbata mutilado, respondí. Sí, soy yo, pero ese duro no es tuyo, insistió el acróbata mutilado. Claro que es mío, nada más que mío, insistí yo. Pues demuéstralo, propuso el acróbata. ¿Cómo?, pregunté. Comprándonos un helado a cada uno, sugirió con su sonrisa en la boca, mientras señalaba al carrito blanco del heladero que se había instalado enfrente del hospicio. ¿Cuántos sois?, pregunté con decisión. Aquí estamos ocho, y uno para ti, nueve, nueve helados de turrón. A mí me gustan de chocolate, añadí con un orgullo que iba a tardar tiempo en recuperarse de su estupidez. Pues, venga, te acompaño, vamos a comprobar si el duro es tuyo. En el mismo momento de pagar, mientras el acróbata agarraba con una sola mano cinco helados, y yo tomaba con las mías los otros cuatro y esperaba la vuelta miserable, comprendí la estafa, comprendí que era un niño mayor que acababa de perder un duro para demostrar que era suyo, comprendí lo pequeño que se hace uno cuando crece, comprendí que mi madre me estaba esperando con una indignación justificada, comprendí que desde el mismo interior de la dicha, desde la carpa y los mástiles del American Cirque, podían brotar la desolación, y el miedo, y la desgracia.

El tiempo pasa y nos llena de inquietud súbitamente cuando el cielo parece un mar violento, y los pájaros cambian de paisaje, y las palabras se oyen cada vez más lejanas, como susurros que dispersa el viento. Era septiembre, pero el poema al que pertenecen estos versos se iba a titular «A veces, en octubre, es lo que pasa».