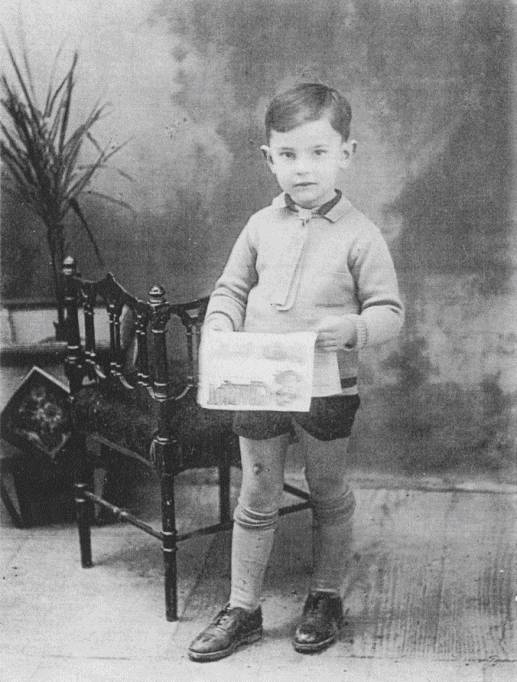

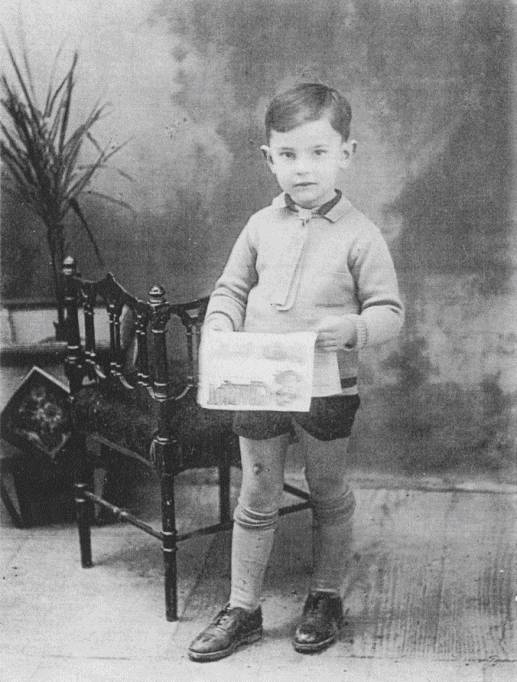

Ángel González en 1930.

7. Bajar o subir

Cuando su madre y su hermana Maruja llevaron a Ángel por primera vez hasta la puerta del Grupo Escolar, no tardaron en sentir la compañía sigilosa de Pedro González Cano y de Manuel Muñiz. Nada más salir de casa, en cuanto doblaron la esquina para dirigirse a la calle Fray Ceferino, el padre y el abuelo empezaron a caminar tras ellos, manteniendo una animadísima conversación sobre acontecimientos pedagógicos de larga y corta distancia. Las peripecias inmediatas, la entrada en el colegio, el resquemor del niño al ingresar en un tiempo y un espacio desconocidos, los asuntos del gran día por fin llegado desembocaban en un mar de ilusiones lejanas, en el que iban a navegar a la vez el futuro laboral del alumno, el progreso de la humanidad y las dudas inevitables sobre el azar de los destinos particulares. Ángel había cumplido ya siete años y era imposible retrasar más su escolarización.

—Cano, este niño debería haber venido a la escuela mucho antes. Ahora estará en inferioridad de condiciones entre sus compañeros.

—Sólo lleva un año de retraso. Por edad le hubiera correspondido venir el curso pasado.

—¿Y te parece poco?

—Maruja ha hecho una buena labor, estoy orgulloso de ella. Además, no es culpa mía. Yo no soy partidario de que los niños vayan demasiado pronto a la escuela, pero la decisión ha sido de su madre. Es verdad que lo está mimando más de la cuenta.

—Esperemos que estudie con aplicación, que se labre un porvenir, que suba en la escala social, que sea un profesor famoso, o un buen abogado —de las palabras del abuelo se apoderaba una inevitable vibración solemne, casi de padre de la patria. Pero en sus ojos despuntaba un brillo difícil de imaginar en la fotografía de la orla del Congreso Pedagógico de Pontevedra que colgaba en la pared del despacho.

—Don Manuel, yo conozco a mis hijos. Subirá mucho, pero en otra escala, la del solfeo, porque va a ser un buen músico.

María Muñiz los escuchaba con paciencia y amor, pero no estaba en condiciones de preocuparse por el futuro lejano, ni le importaba demasiado apostar ahora por la abogacía o por la música. Recién peinado, con una cartera nueva, una libreta limpia y un lápiz, llevaba a su hijo de la mano y sólo pretendía llegar a tiempo para hablar, antes del inicio de las clases, con don Pablo Miaja, el director del Grupo Escolar Distrito Cuarto. Había que encomendarle a Ángel, pedirle que lo cuidara, que facilitase su integración en el grupo de sus compañeros. Por suerte iba a coincidir con Pedrito, sobrino del propio don Pablo. Los dos eran amigos, las familias se conocían y ya habían pasado juntos algunas tardes. Las preocupaciones sobre el porvenir quedaban para ella muy lejos, eran casi una cuestión impertinente en la primera mañana de colegio de su hijo pequeño. Cuando los días aprietan de verdad, el futuro se convierte en una interrogación de segunda categoría. La realidad estaba ahí, sentimental, inmediata y necesaria, porque iba a dejar solo por primera vez al niño. Un escalofrío de culpa por haber retrasado en exceso la escolarización de su hijo se mezclaba con la culpa angustiosa de llevarlo demasiado pronto al colegio.

Al llegar a la escuela, Ángel, el profesor Pedro González Cano y el catedrático Manuel Muñiz y García entraron en el aula. La madre y Maruja, después de besar mucho al niño, se dirigieron al despacho de don Pablo Miaja para insistir en sus recomendaciones. No te preocupes, te lo vas a pasar muy bien, susurró al oído, por su parte, el abuelo Muñiz, que no tuvo problemas en encontrar una silla justo detrás de la que ocupaba el nieto. Ángel miraba con timidez y recelo a los niños que iban entrando en el aula como embajadores de un mundo ajeno y poco previsible. La posibilidad de nuevas amistades, que él no creía necesarias, porque le bastaba con los vecinos y los amigos del barrio, pesaba menos que la incomodidad y el temor ante una situación poblada de exigencias y desconocidos. Era allí, en un campo de juego enemigo, mañana tras mañana, donde había que labrarse un porvenir para ascender en la escala social. No le faltaba valor para participar en las travesuras infantiles inventadas por el Rubio, los gemelos o Pepu, sus compinches del barrio. Pero ahora no se trataba sólo de una tarde peligrosa, ni de una diablura. Eso era lo peor, porque los acontecimientos aislados pueden vivirse como un juego, como una hazaña, pero los túneles inacabables producen una sensación de asfixia. Un horizonte infinito de mañanas de colegio, de lecciones, de exámenes, de caras rigurosas y profesorales, de palabras como aprobado y suspenso, de conceptos como grado elemental, bachillerato o título universitario, de paisajes con escuelas, institutos y paraninfos, caía por fin sobre él, se desplegaba ante su silencio igual que una rutina impuesta, que marcaba ya otra situación, otra época en su vida, y que se condensaba finalmente en la advertencia dejarás de ser niño, o en la pregunta ¿qué vas a ser de mayor?, o en una formulación menos inocente: ¿qué va a ser de ti?

Los alumnos del Grupo Escolar se sentaban a su alrededor, envolviéndolo, observándolo, sonriendo, pero todavía no como compañeros, sino como testimonio inicial de un género humano amenazador, habitantes de un mundo incontrolable, poco parecido a su reino de habitaciones y pasillos particulares. Mucho tiempo después, el poeta Ángel González, hombre maduro que había descubierto los verdaderos colmillos de la realidad, escribió un libro titulado Grado elemental. En 1962, a sus treinta y siete años, ya sabía que resulta una temeridad considerar como propiedades estables los paraísos infantiles, las ciudades pacíficas y las vidas humanas. No, la buena salud no asegura la supervivencia en un mundo que, como han repetido las novelas, las películas y las guerras, huele demasiado al calor y a la humedad de una selva. El poeta, en labores de maestro realista, quiso empezar por el principio, ofrecer lecciones de cosas, evocar la historia sin mentiras y contar fábulas para animales…, sí, eso es, fábulas en dirección contraria, fábulas en las que los animales pudiesen aprender a comportarse como alimañas observando a los seres humanos:

Hoy quiero —y perdonad la petulancia—

compensar tantos bienes recibidos

del gremio irracional

describiendo algún hecho sintomático,

algún matiz de la conducta humana

que acaso pueda ser educativo

para las aves y los peces,

para los celenterios y mamíferos,

dirigido lo mismo a las amebas

más simples

como a cualquier especie vertebrada.

Ya nuestra sociedad está madura,

ya el hombre dejó atrás la adolescencia

y en su vejez occidental bien puede

servir de ejemplo al perro

para que el perro sea

más perro,

y el zorro más traidor,

y el león más feroz y sanguinario,

y el asno como dicen que es el asno,

y el buey más inhibido y menos toro.

En aquella mañana de finales de septiembre, primera del curso 1932-1933, la situación desde luego no era trágica, ni comparable con la gravedad de algunos episodios posteriores en su vida. Pero el niño no lo sabía, y le bastaba entonces con advertir los ojos taimados del zorro y las uñas del león en la sonrisa de sus compañeros desconocidos, que se saludaban entre sí, alegres y procaces, como una fauna compinchada desde el año anterior. Por eso agradeció que llegase Pedrito González López, el sobrino de don Pablo Miaja y el delfín de Casa Viena. La familia materna de Pedrito pertenecía también a la tradición del magisterio asturiano. El padre, además, era propietario de una tienda de muebles, en la que se vendían pianos. Cada vez que Ángel acompañaba a su madre a Casa Viena, se olvidaba de las mesas y las butacas para observar con especial cuidado la silueta noble de los pianos, aquellos muebles sonoros y pulidos, hechos de madera elegante, con teclas blancas y negras y pedales dorados. Si su padre se salía con la suya, y llegaba a ser músico en vez de maestro o abogado, debería pedirle a su hermano Pedro que le fabricara un piano como ésos. Ángel se levantó de su silla y se apresuró a sentarse junto a Pedrito, arrastrando al abuelo y al padre. Eran amigos y lo seguirían siendo, quizá el único amigo verdadero que no había surgido en las calles y en los trasiegos del barrio.

¿Qué iba a ser de mayor? Esa pregunta aún pertenecía al orbe de las preocupaciones abstractas, lejanísimas, en el extremo de un horizonte infinito de mañanas de escuela, instituto y universidad, y no necesitaba responderla con exactitud en su curso de grado elemental. Tampoco tenía demasiado claras las consecuencias sociales de los verbos subir y bajar. Confundía las escalas del prestigio cívico con las escaleras del número 8 de la calle Fuertes Acevedo, un lugar de subidas y bajadas en el que no estaban tan claros los rumbos y los caprichos de la suerte. Es verdad que doña Adela, la viuda del indiano, tuvo que bajarse del tercero derecha al segundo izquierda por culpa de un tropezón económico. Pero cuando el niño subía de su tercero izquierda a la buhardilla de Pepu, el hijo de Lucio, el ferroviario, era evidente que descendía en la escala social hasta las habitaciones más pobres del edificio. Subir y bajar eran verbos confusos, sobrecargados de alteraciones, de golpes de suerte y giros del destino, de éxitos que acababan en tragedia y de humillaciones con un final feliz, o casi feliz, o compatible al menos con la vida. Nada parecía seguro, excepto que los pisos situados a la derecha eran mejores que los de la izquierda, más amplios y con pocas habitaciones interiores, porque se asomaban a dos calles: Fuertes Acevedo y Cervantes. Pero quizá convenga advertir que las ideas políticas de Ángel no se debieron a esta distribución desigual de la derecha y la izquierda en el edificio de su infancia. Eso quedará demostrado en el subir y bajar de esta historia que camina por sus recuerdos, al menos si tomamos la expresión en su sentido geográfico más literal, más de callejero municipal, y excluimos del edificio infantil otras luces particulares no relacionadas con la arquitectura, como la cojera en el pie izquierdo de su padre, los libros de su hermano Manolo, las navegaciones de su hermano Pedro y lo que el propio Ángel tuvo la oportunidad de leer y ver con sus ojos de niño escolarizado en la Asturias de 1932.

El edificio de Fuertes Acevedo conoció muchos altibajos, cambios, apariciones y desapariciones. Llegó incluso a perder su nombre, cuando después de la guerra se volvió a bautizar la calle, convirtiéndose en avenida de Galicia para mayor gloria del ejército salvador, según consta en las guías municipales, en los sobres de las cartas y en las pólizas de seguros que se conservan en la carpeta azul. Pero la memoria se parece poco a un acta notarial o a un archivo burocrático, y hace de todos los tiempos pasados un solo tiempo que habita el presente con sus fijaciones y sus borraduras. Los recuerdos de Ángel González conforman un tratado de urbanismo con voluntad de quietud, mezclan fechas, inquilinos, episodios, hasta alcanzar una imagen encerrada en sí misma, igual que su propia infancia o que las huellas de los días de sol. Claro que se trata de una quietud movediza, porque las historias suben y bajan sobre el recuerdo seleccionado, y el número 8 de la vieja calle Fuertes Acevedo se llena de historias, ascensos, descensos y cambios de fortuna. También en las escaleras de su casa, además de en la escuela y en la calle, se fue labrando la inclinación de Ángel al pudor, al sigilo humano de la quietud, al instinto de permanencia.

¿Quién vive ahí, con Ángel, dentro de su memoria? En lo más alto de las escaleras, en la buhardilla izquierda, vive Leopoldo, el camarero del café Peñalba, con Isabel, su mujer, siempre más arreglada de la cuenta, y con sus hijos Homerito, Menchu e Isabel, a la que todo el mundo llama Cuqui. En la buhardilla derecha vive Lucio, el ferroviario, con su hijo Pepu. Doña Adela vive en dos sitios a la vez por culpa de unas contrariedades económicas, que si en la vida real la obligaron a perder metros cuadrados, en la memoria de Ángel le otorgan dos viviendas. Habita el tercero derecha, puerta con puerta de la familia González Muñiz, y también el segundo izquierda. Su marido hizo fortuna en América, pero no la suficiente como para resistir el paso del tiempo y de los sustos comerciales. Doña Adela es viuda, dulce y triste, se ocupa sobre todo de su hija Ada, deficiente mental, y de escribirle cartas a su hijo mayor, Diego, que acaba de marcharse a Cuba para intentar repetir la suerte indiana del padre. Pobre doña Adela.

Don Adolfo Villapadierna, el médico, vive en el segundo derecha. Es un hombre amable, muy cordial a la hora de curar resfriados, empachos y anginas. El niño lo saluda con respeto, como un portavoz cercano de la tranquilidad y de la ciencia, tal vez porque ha oído muchas veces a su madre insistir en lo útil que resulta contar con un médico tan cerca de casa. Pero nadie es dueño de nada, y menos de la tranquilidad y de la ciencia. Cuando Ángel sea adolescente, y se sienta cada día más débil, y acabe escupiendo sangre en un pañuelo, conocerá el gesto más serio y derrotado de don Adolfo. Será difícil de olvidar la fragilidad de su sonrisa y de sus ojos, mientras murmura sin convencimiento unas palabras de ánimo y aconseja a doña María que vayan enseguida a pedir la opinión de un buen tisiólogo, el doctor Cossío, uno de los pocos médicos de Oviedo que podían hacer milagros.

La familia García Tuñón, con su revuelo de faldas y su olor a farmacia, ocupa el primero derecha. Los paseos por el Campo de San Francisco y las excursiones en las mañanas de verano son una extensión del cuarto de estar, rumoroso y femenino, de las Tuñón, que le sabían imponer a la vida un nervio soleado de romería. El primero izquierda está habitado por el señor Martínez Hombre. Ángel recuerda la sombra de un inquilino anterior, una figura que asocia vagamente con la inquietud y la desgracia, no por su aspecto real, sino por su oficio, pues alguien le había dicho que era administrador de un asilo al que iban a morir los ancianos abandonados. No le gusta ese oficio, así que prefiere pasar por delante de un primero izquierda ocupado por el señor Martínez Hombre y su mujer. Por eso, y porque el matrimonio tiene tres hijas, Sari, Amay y Tetelín, capaces de animar con sus juegos y sus sonrisas el portal de la casa.

En el subir y bajar de los pisos, la rueda de la fortuna está sometida a golpes de efecto que cambian la valoración social del vecindario. La belleza femenina será un valor a tener muy en cuenta según el niño vaya creciendo y aprecie los detalles, las formas, las curvas, las insinuaciones, las pequeñas diferencias, decisivas a la hora de comprender la atracción que llegan a sentir entre sí los cuerpos contrarios. Cuando las piernas de Cuqui y Menchu adquirieron un poder superior, más perfilado e inquietante que la mecánica natural de subir y bajar escaleras, ascender a la buhardilla de don Leopoldo ya significó algo más que descender en la escala social. Aunque el crédito no sólo lo repartían las piernas y las faldas. La buhardilla de Pepu también se revalorizó mucho con la llegada de su abuelo, un maestro en el arte de hacer magníficos sables de esgrima. Las empuñaduras de hojalata y la marcialidad flexible de las varas bien elegidas propiciaron grandes duelos a florete entre los niños y un aumento notable del prestigio social de la buhardilla derecha.

El éxito de las espadas, así como la visión de la ropa interior de Cuqui pertenecen ya al tiempo de la guerra, por lo que no resulta conveniente adelantar los acontecimientos del vecindario. Sigamos, pues, con el entresuelo derecha, que será ocupado dentro de unos meses por Alfonso Beaumont, personaje atildado, pero muy simpático, que convertirá sus sonrisas y los bolsillos de su chaqueta en una caja de sorpresas. La ley de la oferta y la demanda se parece mucho a la magia cuando los niños tienen como vecino a un representante de una firma comercial, un oficinista callejero que lleva en el maletín o en los bolsillos de su traje un tesoro de pequeños regalos. El señor Beaumont era representante de una sopa rápida, muy útil en las cocinas de los hombres solteros y de las familias numerosas, que se llamaba Caldo de Pollo Chispún. Los almanaques, las carpetas, los caramelos y los cubitos de pollo Chispún salían y entraban del entresuelo derecha, sin olvidarse nunca de los niños del edificio que se aprovechaban de la generosidad, colorista y gratuita, de su vecino.

Un día apareció Alfonso Beaumont con una camioneta cargada de caldo de pollo y de altavoces. Ángel, que ya andaba libremente por las calles del barrio, no dudó en aprovechar los privilegios de su amistad con el representante de las sopas rápidas, una amistad que le ofrecía la oportunidad maravillosa de subir en la escala social, o por lo menos de subir a una camioneta ruidosa, y se ofreció a colaborar en la fiesta publicitaria de Chispún. Disfrutó en la cabina mientras iba y venía desde el Campo de San Francisco hasta la Silla del Rey, llenando la ciudad de música estridente y de invitaciones a la nueva cocina, para adaptar los sabores de siempre a las exigencias de la vida moderna. Beaumont recitaba sus consignas y conducía de manera lenta y caprichosa, a través de itinerarios sin dirección precisa, que iba alargando con vueltas y revueltas, como variaciones musicales sobre la estación de ferrocarril, o sobre el estadio de Buenavista, o el hospicio, con su escudo inmenso en la fachada y sus piedras solemnes, o la calle Uría, repleta de comercios y de gente. El niño se sentía orgulloso de ser el centro de todas las miradas y saludaba como un príncipe a los asombrados paseantes desde la ventanilla de la camioneta. Era un hombre grande, capaz de hacerle competencia al gigantón de los almacenes Al Pelayo, ese individuo portentoso que caminaba sobre unos zancos de tres metros y repartía publicidad de un comercio dispuesto a extender por Oviedo la técnica del dos por uno. Señora, alertaba el gigantón de chaqueta vistosa y pantalones desmesurados, puede pagar uno y llevarse dos. Se engaña quien piensa que las ciudades están hechas de ladrillos, cristales, hierros y mármoles. Compramos una, pero nos llevamos dos, o tres, o cien, y todas se quedan al mismo tiempo en la memoria como una caja de recuerdos infinitos, porque son un vértigo de gentes, de comercios que se fundan y se cierran, de recuerdos minúsculos, de costumbres y sorpresas. El gigante de los almacenes Al Pelayo, perseguido por los niños, da grandes zancadas sobre el tiempo, entretiene todavía las conversaciones, consuela a las sombras que se asoman por las ventanas del hospicio y asusta a las viejas que pasan por la calle Marqués de Pidal.

Cuando Beaumont se detuvo en una esquina, al final de la calle Uría, y subieron los dos a la caja del camión para repartir desde las alturas cubitos de pollo Chispún, la felicidad fue plena, pero no duró mucho. Parece que la brevedad es una condición inseparable de la felicidad, que se cuenta siempre por momentos y situaciones pasajeras. Ángel estaba orgulloso del protagonismo alcanzado, repartiendo a su gusto cubitos de pollo, a éste sí, a éste no, cuando apareció por allí Pedro, y en vez de felicitarlo o de estallar en carcajadas, le regañó de manera seca. ¿Qué pintas tú ahí, haciendo el imbécil en esa camioneta? Ángel bajó de inmediato, porque no estaba acostumbrado a ver a su hermano tan enfadado. Quizá fuese el año 1935, o tal vez ya 1936 y Pedro acababa de volver de su exilio en Francia, país remoto, culto y seguro al que había huido después de la Revolución de Octubre. Es posible que Alfonso Beaumont, tan generoso y simpático como siempre, hubiese empezado a cambiar algunas tardes su traje de representante comercial por una camisa azul de falangista convencido. O quizá sólo se trataba de que a Pedro no le gustó nada ver a su hermano como un idiota orgulloso, repartiendo cubitos de pollo Chispún encima de una camioneta con altavoces.

Ángel González en 1930.

La infancia es un tiempo paralizado, sólido, compacto, que suele precipitarse de manera gaseosa hacia el futuro cuando lo recordamos al cabo de los años. Ángel no quiere mezclar su primera memoria con las escenas de la guerra, más trágica para Alfonso Beaumont que para Pedro. Por desgracia el sufrimiento y la violencia están ahí, peldaño tras peldaño, escondidos entre las sombras de cada planta y de cada piso, abriendo o cerrando las puertas. En el entresuelo izquierdo, la casa de doña Aurorita Casero, vivió Ángel unas semanas durante la guerra civil. La calle Fuertes Acevedo quedó casi en primera línea de batalla, las balas entraban por las ventanas en busca de su azar macabro, una ruleta poco generosa en la que los días de sol y las horas de tranquilidad se mezclaban con explosiones amenazantes. Los pisos bajos se convirtieron en lugares menos peligrosos, menos expuestos a la irracionalidad de la muerte, sin el fragor a pecho descubierto de los pisos altos. Cuando los hermanos de doña Aurorita le pidieron que abandonara la casa, vente a vivir con cualquiera de nosotros, hay que evitar una calamidad, la buena mujer se acordó de María Muñiz y le dejó la llave del entresuelo izquierda para que se refugiara allí con su familia. Bajar peldaños era en esos tiempos un modo de subir en las posibilidades de conservar la vida.

Doña Aurorita vive en el recuerdo de Ángel como una mujer buena, melindrosa y perseguida por la debilidad. El niño no sabía situarla con exactitud en los giros de la fortuna. Era hija de una planchadora, y desde luego pertenecía a una familia con suerte, porque el trabajo honrado dio en esta oportunidad sus frutos. Los hermanos Casero habían alcanzado una presencia notable en la ciudad. Pero la suerte parecía más atenta a los hermanos que a la propia Aurorita, mujer triste y solterona, aunque casi nunca vestía santos, porque gastaba el tiempo en visitar a los vecinos. Definía su personalidad una confusión simpática, a veces demasiado cercana a la cursilería, entre la naturalidad popular y los ritos de una educación burguesa aprendida en las novelas de Galdós y en las pláticas de sus cuñadas. Subía a casa de Ángel, entablaba conversación con Maruja y con María Muñiz, dejaba pasar los cuartos, las medias, las horas, mientras la tarde se iba cargando lo mismo de palabras que de silencios, de recuerdos dichosos o de preocupaciones actuales y de suspiros. Paseaba por su juventud, por los años que había sacrificado a la enfermedad de su madre, por la muerte de ésta, por la libertad de sus hermanos y de sus sobrinas, por la inteligencia de los jóvenes que saben aprovechar la vida, por la salud delicada de Manolo, por las navegaciones de Pedro, por los novios secretos que sin duda tendría Maruja, por los acontecimientos del vecindario, por los enfermos del doctor Villapadierna, por las entradas y salidas de las hermanas García Tuñón, por los maestros de doña María, por el mal sabor de los caldos Chispún y por su propia soledad sin horarios ni prisas.

Pasada la media tarde, cuando las agujas del reloj habían superado ya la hora prudente de la merienda, el niño se aguantaba con picardía el hambre, en espera de aguantarse inmediatamente la risa. Una situación cómica se había convertido en clave de complicidad familiar. La madre dejaba la costura o los recibos de los maestros, que iba rellenando mientras conversaba con la vecina, y se levantaba:

—Voy a prepararle la merienda a Ángel. ¿Quiere usted tomar algo, doña Aurora? ¿Tiene hambre?

—¿Hambre? ¡Qué barbaridad! María, yo no tengo hambre, lo que tengo es debilidad.

Quizás esta conversación sólo ocurriera delante del niño una vez, o dos veces, o tres, pero Ángel la conserva como una escena ritual, insustituible, en todas las visitas de doña Aurora, que disfrutaba del café con leche y el bizcocho de doña María más que de las evocaciones de su juventud. Por eso doña Aurora vive en el recuerdo de Ángel como una mujer buena, melindrosa y perseguida por la debilidad. Por eso y porque les dejó la llave de su casa cuando las balas y los obuses arreciaban sobre el número 8 de la calle Fuertes Acevedo.

El edificio contaba también con un semisótano, en el que José y Olvido abrieron, poco antes de la guerra, una tienda de comestibles para hacerle la competencia a los ultramarinos de Manuel, hasta entonces la tienda preferida del barrio. Formaban un matrimonio muy joven, emprendedor, imaginativo, capaz de aprovechar las libretas de las cuentas y los metros cuadrados del local con voluntad acaparadora y generosa. Olvido temía siempre quedarse corta, firmaba pedidos superiores a la capacidad de venta de su comercio, y el semisótano se convirtió poco a poco, pese a las protestas de José, en una despensa abarrotada. Las cajas de los alimentos perecederos se quedaban sin sitio ante la invasión de las latas de conserva, las botellas de vino y los licores. Los agobios de Olvido cuajaron en milagro, alcanzaron el valor del oro puro cuando los tiempos difíciles cayeron sobre el barrio y José tuvo la idea de convertir la tienda en un pequeño bar, una taberna de urgencias bélicas. Las botellas repartieron su alma interior en copas de vino muy medidas y las latas de conserva se multiplicaron en pequeñas raciones capaces de sugerir una felicidad momentánea con sabor a sardinas entre los combatientes y los vecinos.

Aunque siempre estuvieron atentos a la prosperidad del semisótano, no se negaban a hacer favores dentro de un orden, ni a vender fiado, ni a repartir alguna golosina entre los niños. José sólo perdía los nervios cuando Ángel espantaba los pájaros con su patinete, un artefacto plateado, algo maricón, según Pedro, que corría a la vez por la tierra y por el cielo ya que estaba adornado con cascabeles. La velocidad se expandía por la acera y alarmaba a las ramas de los árboles con un ruido más atemorizador que festivo. José dominaba el arte de cazar pájaros con liga, era paciente, observaba el panorama, escogía el buen lugar, preparaba la trampa pegajosa y disponía todo lo necesario para que las pequeñas víctimas aterrizasen sobre el campo por última vez en su vida. Todo estaba asegurado menos el silencio, porque el patinete de Ángel cruzaba a veces por la calle, alarmando a los pájaros y sacando de sus casillas y de sus trampas a José, que gritaba amenazante:

—Ya te enterarás, ya vendrá tu madre a pedirme algún favor.

De todos los personajes relacionados con el número 8 de Fuertes Acevedo, el que mejor encarna los caprichos de la fortuna a la hora de subir y bajar el crédito de sus vasallos es don Félix Díaz, el propietario, uno de esos hombres que lo ganan y lo pierden todo en la vida, ante los ojos impasibles de los prestamistas y del destino. Su desgracia, y el cambio de dueño del edificio, que acabó como carne de inversión para un indiano venido de Chile, empezó a tejerse cuando don Félix enviudó y quiso hundir su dolor en los licores de unas interminables jornadas de burdel, trabando amistad con mujeres generosas en el afecto, pero siempre necesitadas de dinero. Tardó poco en arruinarse, perdió todo lo que tenía y sólo se resistió a vender un gran almacén de zapatos, cerca de su antiguo edificio, doblando la calle Cervantes. Lo conservó con la ilusión de que fuese la piedra de toque de una nueva época de prosperidad y cordura.

Pero cuando la vida se pone a girar, es difícil detenerla. Cambian los paisajes, los destinos, las muertes, las historias, las escaleras, los años de paz, los años de guerra y de posguerra, y lo que era un almacén se transforma, ya lejos de las manos de don Félix, en una Escuela de Arte, y también en una Escuela de Párvulos, y también en centro cultural republicano, y también en un lugar de reuniones sindicales, y también en sede de la Coral Vetusta, y después en escuela de adultos, y después en una penumbra vacía para disfrute de niños y de ratas, y después en cuartel de moros, y después en salón de baile dominical para criadas, y después en reñidero de gallos, y después en un ring de boxeo en el que viviría grandes tardes de éxito La Pantera Langreana, un púgil sordomudo. Aquel local recibió durante algunos años el apropiado nombre de Babel. Nadie comprende, nadie sabe nunca, nadie sabe nada, y hay interrogatorios que no tienen respuesta posible, sobre todo los que se hacen a los niños, ¿qué vas a ser de mayor?, ¿qué va a ser de ti?, o a las madres en tiempos difíciles, ¿en qué piso vamos a dormir mañana?

Ángel González Muñiz contaba con la ayuda inestimable de su padre y de su abuelo a la hora de mirar el futuro con un rayo primaveral de confianza, incluso en los primeros días otoñales del colegio, cuando los compañeros de curso parecían enemigos compinchados en batallas y cursos anteriores. Don Pedro y don Manuel tomaron la costumbre de sentarse detrás de su banca y de soplarle la respuesta de algunas preguntas complicadas. Las voces de los muertos no siempre llegan muy claras al oído del que necesita responder al interrogatorio de la vida, pero Ángel sabía escuchar bien las palabras de su padre y de su abuelo, porque casi había aprendido a leer con las Nociones de aritmética de don Manuel Muñiz y García, corregidas y aumentadas por don Pedro González Cano. Mira, este libro lo escribieron el abuelo y papá, decía Maruja, y señalaba con el dedo hacia un mundo espeso de letras y signos, muy parecido a las selvas de los cuentos de aventuras o a las islas lejanas que estallaban de palmeras y pájaros en las historias de Pedro. El niño aprendía a leer entre definiciones de números, porque los números tienen también su carácter y sus caprichos, y hay números enteros, números quebrados, números mixtos, números abstractos, números concretos, números homogéneos, números heterogéneos, números incomplejos y números complejos.

El maestro que le había correspondido a Ángel en el Grupo Escolar Distrito Cuarto dijo una mañana que iban a dedicar la clase a hablar de los números. No se trataba sólo de aprender a escribir el 1, el 9, el 3 y el 2, sino de saber, por ejemplo, qué es un número heterogéneo. Con una sonrisa piadosa, preguntó si algún niño sabía lo que era un número heterogéneo. Ángel levantó la mano y recitó de corrido:

—Heterogéneos son los números que expresan unidades de diferentes clases o naturaleza, como veinte litros, tres pesetas, ocho decilitros, doce metros, etcétera.

—Pero, niño, ¿cómo sabes tú eso?

—Es que se lo inventaron mi abuelo y mi padre.

Los alumnos del Distrito Cuarto miraron desde aquel día a Ángel con un extraño respeto. O tal vez fue Ángel el que se sintió más seguro sabiendo que su padre y su abuelo se iban a sentar a su lado en los días infinitos de la escuela, el instituto y la universidad. Los maestros utilizaban el manual que ellos habían escrito y que él tenía en su casa. Tal vez siempre sería así. No era un niño cualquiera, pertenecía a una familia que se había inventado los números, y las unidades de medida, y las divisiones de quebrados, y las cantidades proporcionales. Los números servían para mucho. Resultaban necesarios para ordenar los edificios de una calle, los pisos de un edificio y las libretas escolares. El número 8 en la calle Fuertes Acevedo, el número 3 en el tercero izquierda y el número 10 en la libreta de notas permanecen dentro de la memoria de Ángel como las fronteras de un mundo definido, sólido, consistente, pero lleno de subidas y bajadas, de ascensos y descensos, de apariciones y cambios de domicilio, como si el destino hubiera querido advertirle con tiempo que todas las infancias se precipitan de manera gaseosa hacia el futuro.