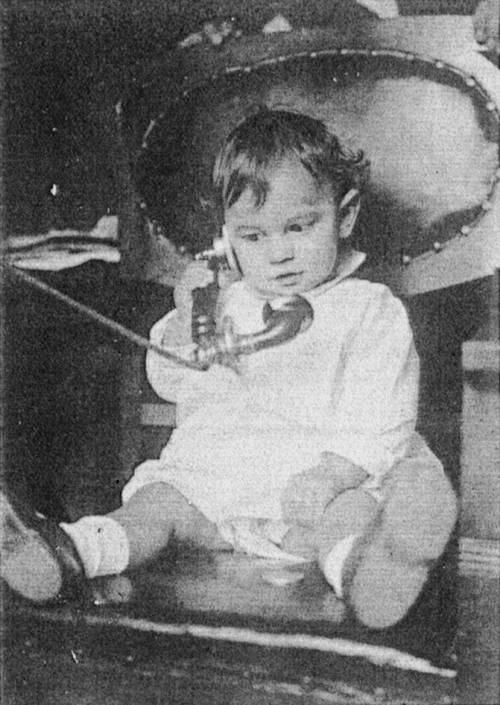

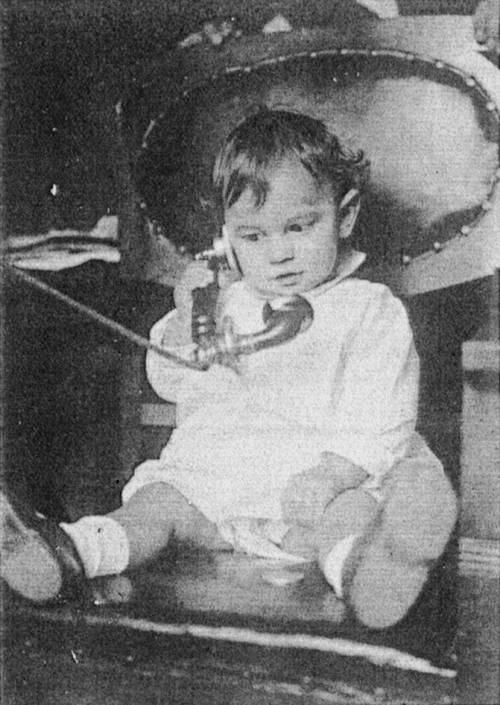

Ángel González a los diecisiete meses de edad.

5. Gritos en la calle

Ángel sabe escuchar. Los tribunales y las multitudes valoran mucho a los ciudadanos que saben hablar. La poesía reconoce también la virtud de todas aquellas voces que se expresan de manera convincente, con palabras precisas y argumentos rotundos, elevando las sílabas conmovedoras por encima de los ojos y de las incertidumbres. Pero la poesía sólo se siente feliz cuando encuentra a alguien que sabe escuchar. Por eso busca poco en los púlpitos o en las tribunas, y explora con una discreta complicidad los rincones solitarios donde se refugian las dudas y la paciencia. La sabiduría que merece la pena, aquella que alimentan los años al mezclarse con el fondo concreto de una vida, busca incertidumbre en sus propias razones para evitar los dogmas, habla poco y prefiere cultivar una curiosa atención por las historias ajenas. El que sabe escuchar atiende a las palabras con el gesto, con los ojos, con las manos, con los labios, y convierte su silencio en un acto de respeto y amor, en una forma de cuidar a los otros, de entenderse, de esperar…, y luego de saber decir, porque saber decir no es exactamente lo mismo que saber hablar. Inventar palabras resulta fácil. Sólo consigue aprender a escribir poemas y novelas quien alcanza el arte de elegir bien y de un modo personal las palabras dichas, quizá sin caer en la cuenta, por los otros.

Ángel estaba ya escuchando el día que le hicieron su primera foto. La luz más remota de la infancia duerme fijada en esa imagen en blanco y negro que conserva el recuerdo de un niño vestido con un ropón blanco, sentado en una butaca y con un teléfono en la mano. Otras dos manos familiares le sostienen por la espalda. Hay fotografías que parecen una oración, un ruego de generosidad enviado hacia el futuro. Se ponen sobre las cómodas en las alcobas de las madres, para que el destino no olvide la justicia y la buena suerte que merecen sus nuevos súbditos. Los bucles inocentes y la alegría tranquila de los ojos dicen mucho de un niño que merece ser mimado por todos, por el destino, por la madre, por los hermanos, por el vecindario, y desde luego por el padre, a quien el niño espera escuchar a través del teléfono. Toma, Ángel, toma el teléfono, que papá quiere hablar contigo. Tiene poco más de un año, y es el juguete, la felicidad de la familia.

María Muñiz se llevó un susto al saberse embarazada trece años después de que hubiese nacido Pedro. Ni el matrimonio, ni la tía Clotilde, ni la ciudad de Oviedo esperaban un nuevo hijo para la familia González Muñiz. Hay cosas que no se hacen a cierta edad y en ciertas épocas. Una mujer cuarentona en estado de buena esperanza corría entonces el peligro de recibir miradas insolentes o de soportar algún comentario chistoso al pasear con su marido por la calle. Después de tantos años de casados, no habían sabido ordenar las pasiones y establecer las fronteras que distinguen el amor y el vicio. Los ojos vigilan el curso de los acontecimientos dictados por las costumbres con más insistencia que el azar y la vida. Casi cuarenta años después, Ángel González escribiría un «Inventario de lugares propicios al amor», con la intención de ironizar sobre las costumbres sexuales de la posguerra española:

Las ordenanzas, además, proscriben

la caricia (con exenciones

para determinadas zonas epidérmicas

—sin interés alguno—

en niños, perros y otros animales)

y el «no tocar, peligro de ignominia»

puede leerse en miles de miradas.

¿Adónde huir entonces?

Por todas partes ojos bizcos,

córneas torturadas,

implacables pupilas,

retinas reticentes,

vigilan, desconfían, amenazan.

Los lugares propicios para hacer el amor son pocos. Ocurre lo mismo con las edades y las épocas propicias al amor, y el niño que nació el 6 de septiembre de 1925 fue el fruto de la vida que se estrella con las costumbres, y del amor que salta como una ola por encima de las córneas torturadas, y hace fallar los cálculos, los viejos métodos, y rompe cualquier previsión, hasta provocar un problema de habitaciones en la casa de Fuertes Acevedo, el piso grande que se ha quedado pequeño. Los partos son muy peligrosos, le había murmurado el difunto Manuel Muñiz al padre de su cuarto nieto. Supongo que tendrás más cuidado y menos debilidades de aquí en adelante, le dijo tía Clotilde a su sobrina con una extraña huella de ternura en la voz.

—¿Dónde va a dormir el niño?

—Por lo pronto en nuestro dormitorio, después ya veremos. Manolo quiere irse a estudiar ingeniería a Madrid o a Barcelona, de manera que su habitación estará vacía buena parte del año. Y si hace falta nos cambiamos de piso.

Las preocupaciones domésticas, que tía Clotilde planteaba con su alto sentido de la responsabilidad, no afectaron al resto de la familia, encantada con el nacimiento de Ángel, un juguete, un nuevo rey dentro de una casa republicana. Pedro González estaba loco de alegría, más feliz que nunca, muy conmovido con la llegada de su hijo tardío. Su carácter natural, siempre dispuesto a suavizar las preocupaciones serias con la ironía y la diversión, se había acentuado hasta rozar la euforia cotidiana. Tomaba al niño en brazos, le cantaba y, tal vez para tranquilizar los miedos de doña Clotilde y don Manuel, repetía que ahora sí, que ya estaba satisfecho, que contaba con una descendencia perfecta.

—Ya tengo los hijos que pretendía. Un reparto perfecto de papeles. Manolo será hombre de ciencia; Pedro, capitán de industria, un técnico; Maruja, una pedagoga, para seguir la tradición familiar. Y tú, tú serás artista.

La idea de que su hijo menor fuese artista le gustaba tanto que no sólo protagonizó el estribillo de sus predicciones sobre el futuro, sino que se convirtió en el motivo preferido de sus juegos. En cuanto el niño cumplió unos meses, le enseñó a mover las manos y a dirigir una orquesta imaginaria mientras él cantaba, arriba, abajo, aquí, allí, derecha, izquierda, y luego rompía en carcajadas y exclamaciones, dichoso de que su hijo tuviese un brillante porvenir como músico. Después de un ingeniero, un mecánico y una maestra, había llegado el músico, la mano capaz de componer una partitura armónica con los truenos del cielo y los ruidos de la calle. La alegría sentida por el nacimiento de Ángel se mezclaba por aquellos días con un enérgico estado de optimismo en los proyectos del respetable profesor de pedagogía. Estaba decidido a asumir cambios importantes en su vida, aunque para eso debiera pasar por un quirófano y por el poco académico mundo de las empresas comerciales. Los números iban a pasar de las pizarras y los libros de texto a las cuentas de beneficios.

Pedro González Cano había conseguido el respeto de unos y de otros, de los modernos y los conservadores, de la gente joven y europea, que buscaba en él la amistad de un cómplice, y de los viejos amigos de su suegro Manuel Muñiz, que asistían ya con un malestar resignado al agotamiento de la España de la Restauración, bajo la mano nerviosa de Alfonso XIII y la firmeza hueca del dictador Miguel Primo de Rivera. Su fama de hombre honrado le permitió recibir el encargo de administrar las fincas que tenía en Asturias don Félix Suárez Inclán, padre de la patria en el régimen monárquico, amigo de Sagasta y del Conde de Romanones, Diputado a Cortes por Cangas del Narcea en nueve oportunidades, Gobernador Civil de Barcelona, Ministro de Hacienda y amigo de Manuel Muñiz desde los viejos días en los que ambos se esforzaron en reorganizar el Partido Liberal en la provincia de Oviedo. Su ejemplo de republicano también lo convertía muchas tardes en el centro de la tertulia progresista del café Peñalba, a la que acudían compañeros de la Escuela Normal, políticos reformistas y jóvenes que habían completado sus estudios en el extranjero y regresaban a España dispuestos a sanar las dolencias nacionales.

Hace años que en Alemania estaría remediada tu cojera, le dijo una tarde el doctor Francisco García Díaz, su amigo Paquito, que había empezado a trabajar en la clínica San Cosme, situada muy cerca de Fuertes Acevedo, en la calle Matemático Pedrayes. Los alemanes habían aprendido a educar filósofos, profesores de Derecho Político, técnicos industriales y médicos capaces de solucionar una fractura de rodilla en la pierna izquierda. Cano, tú estás cojo porque quieres. Con una operación sencilla, volverías a recuperar la movilidad, insistía Paquito al salir del Peñalba. Ya lo he hablado con Celestino. La idea fue calando en el espíritu emprendedor de Pedro, que necesitaba más libertad de movimientos para andar por Oviedo, subirse al tranvía o conducir un automóvil. La posibilidad de conducir era desde hacía años una ilusión que pesaba en sus fantasías como un sueño irrealizable. Ahora empezaba a convertirse en una necesidad, porque gracias a la confianza de Félix Suárez Inclán y a la amistad del comerciante Gustavo Fernández Buelta, estaba a punto de poner en marcha un negocio prometedor, una fábrica de ladrillos y tejas, para lo que tendría que ir con regularidad a Barzana. El director de la clínica San Cosme, el doctor Celestino Álvarez, suegro de Paquito, certificaba con su experiencia las ventajas de una intervención sin riesgos. No era una locura, sino un modo de recomponer las articulaciones de la vida.

La carpeta azul conserva los borradores de la proyectada fundación de la Sociedad Industrial de Cerámica. Fabricación de ladrillo y teja. Espíritu Santo. Oviedo. Suárez Inclán y Compañía. Borradores y proyectos descansan en la carpeta azul junto a otro tipo de documentos oficiales de vocación más burocrática o notarial. Pedro González Cano y Gustavo Fernández Buelta viajaron a Madrid el 1 de diciembre de 1926 para firmar con Félix Suárez Inclán un acuerdo para arrendarle, por término de seis años, la explotación de arcilla de los terrenos dedicados a monte bajo y el prado llamado Cierro de la Huelga, sitos en el pueblo de la Barzana, parroquia de Colloto, término municipal de Oviedo. Los arrendatarios se comprometían a construir por su cuenta, en los terrenos propiedad del arrendador, un horno o los que estimaran oportunos, y cuantas edificaciones fuesen precisas para la fabricación de tejas y ladrillos. Deducidos los gastos, arrendador y arrendatarios se dividirían los beneficios de la empresa. González Cano iba a desempeñar de forma gratuita el cargo de gerente, dando cuenta de la administración cada trimestre. Para hacer viable de forma definitiva el negocio y la explotación de la cantera de Grando, sería también necesario arrendarle a don Rafael Bayán un camino, propiedad de su madre política, en plazos semestrales de quinientas pesetas. Según compromiso de Pedro González Cano, en carta del 8 de enero de 1927, el primer plazo se efectuaría el 1 de febrero de 1927. Todo estaba bien calculado.

Cuando su mujer se enteró de que Pedro González quería operarse de la rodilla, puso el grito en el cielo. Personajes como el conde de Romanones habían llegado a lo más alto sin pasar por el quirófano. Era una imprudencia, una temeridad arriesgarse a una operación quirúrgica y a una anestesia general por motivos de tan poca relevancia. Pedro suavizaba el enfado de su mujer con el buen humor de siempre:

—Quiero enterarme de lo que opina de mí la gente de Oviedo, lo que opina de verdad. No me fío de tanto respeto, ni de la educación con la que me saludan hasta los curas. Si me afeito la barba, me opero y subo sin cojear al tranvía, nadie me reconocerá y podré escuchar las conversaciones de mis conciudadanos.

—Si te afeitas, no me acuesto contigo —respondía su mujer, sin que la broma llegase a calmar el miedo a una desgracia—. Yo me casé con un hombre guapo y cojo, y ahora quieres que me meta en la cama con un deportista feo. Esto es una locura, Pedro. Tenemos cuatro hijos, el pequeño acaba de cumplir un año, qué será de nosotros si te pasa algo.

—No va a pasar nada. Dice Paquito Álvarez que es una intervención muy sencilla, su suegro don Celestino está de acuerdo y, además, si me pasa algo descansarás de mí y no te morirás de hambre. Lo tengo todo calculado. Si a lo que llevo en la Escuela Normal de Oviedo, añadimos los años que estuve trabajando en Segovia, mi viuda tendrá una buena pensión.

No iba a ser una pensión tan buena. Desde 1920 Pedro González ganaba diez mil pesetas anuales como profesor de la Escuela Normal. Su viuda tendría el derecho a que se le asignaran dos mil quinientas pesetas anuales, cuarta parte del sueldo que servía de regulador. Aquel buen hombre iba a dar, por la pretensión de caminar bien y con soltura, el peor paso de su vida. Los riesgos eran mínimos, según el conocimiento científico y alemán del amigo médico, y él no consideraba que estuviese poniendo en peligro ni su vida, ni la estabilidad económica de su familia. Todo estaba bien medido. El matemático asturiano Agustín Pedrayes, amigo de Jovellanos y responsable de la adopción del metro como unidad de medida, no podía ser síntoma de una desgracia. Una clínica de vientos alemanes abierta en una calle con su nombre era suficiente motivo de seguridad para un profesor de matemáticas, casado con la hija de Manuel Muñiz, otro profesor de matemáticas. El buen humor de Pedro González Cano no estaba dispuesto a dejarse acorralar por el miedo. La palabra futuro rebosaba entonces optimismo, con un hijo que acababa de nacer, con otro hijo que podría trabajar sin problemas en una fábrica de ladrillos y tejas, con otro que sería ingeniero, con una hija maestra, con un coche que le llevaría por el camino de Oviedo a Torrelavega hacia el prado Cierro de la Huelga y hasta la arena arcillosa de don Félix Suárez Inclán…, y con un rey que se había metido en un callejón sin salida al comprometerse demasiado en los desastres de Marruecos y en la dictadura de Primo de Rivera. La palabra futuro y la República se tocaban por fin con la yema de los dedos.

La operación en la clínica San Cosme, como estaba previsto, salió bien. Celestino Álvarez y Paquito García quedaron contentos. El postoperatorio se complicó por culpa de una infección inesperada. Tenía enquistado en la rodilla un tumor blanco, tuberculoso, que al sentir el bisturí sobre su duermevela de años reaccionó con la cólera de un dragón interior y devoró las ilusiones de Pedro González Cano en tres días. No tuvo oportunidad ni de despedirse del hijo menor, la alegría más profunda en los meses finales de su vida. Esta tarde me traes al niño, le comentó a María Muñiz la mañana del 16 de enero de 1927, cuando una fiebre intensa empezaba a desatarle los nudos de la existencia. Pero después se arrepintió, y pidió que no se lo llevaran, para no mezclar a la criatura con aquel ambiente de desolación y enfermedad fatal que se había apoderado de la clínica. Murió al día siguiente, dejando en el aire los proyectos de futuro que habían tomado cuerpo en las cifras acordadas por los contratos de arriendo y en las firmas, tan solemnes como ingenuas y temerarias, de la carpeta azul.

Ángel no había cumplido aún la edad requerida para comprender la sensación de dolor, perplejidad, miedo y vacío que deja una muerte íntima. Sólo pudo acostumbrarse a crecer bajo la sombra de una ausencia poderosa, en medio de lo que iba exigiendo la realidad y de lo que hubiera dicho papá de estar vivo, como si respirar, y levantarse por las mañanas, y observar a la gente, y pisar el mundo significasen un esfuerzo por ser leal a lo que faltaba, a los que faltaban, a los que habían desaparecido en las curvas envenenadas de los almanaques. No conservó recuerdos de su padre, pero enseguida supo que era un vivo de muerte imposible en las palabras y en las decisiones de su madre, a quien se le aparecería con frecuencia para pedirle perdón por haber caído en la locura de aquella operación innecesaria y rogarle que no se hundiera, que siguiese adelante, tirando de la familia, digna hija de don Manuel Muñiz y García, digna sobrina de la tía Clotilde.

El desorden del dolor se sometió poco a poco a la disciplina de los días y de la necesidad. La lluvia y el sol hicieron más flexible el aire de la calle Fuertes Acevedo, la primavera sustituyó al invierno, la viuda empezó a cobrar, después de los trámites oportunos, la pensión que le correspondía, dos mil quinientas pesetas según el último sueldo regulador de su marido, y algunos amigos hicieron posible, en memoria de la honrosa dedicación a la pedagogía de don Manuel y don Pedro, que doña María Muñiz fuese nombrada, el 13 de junio de ese mismo año, habilitada propietaria de los maestros de los partidos judiciales de Siero y de Cangas de Tineo. Lo dice la carpeta azul. La infancia de Ángel se llenó de maestros. El niño tardó mucho en ir a la escuela, pero los maestros de Siero, Cangas de Tineo, y más tarde de Luarca tocaron con regularidad el timbre de la casa para cobrar sus nóminas, tramitar ayudas escolares y solucionar algunos malentendidos burocráticos.

Los hijos mayores debieron también replantearse sus proyectos inmediatos. Manolo retrasó con prudencia su deseo de ingresar en la Escuela Superior de Ingeniería de Madrid, en espera de que la economía familiar volviese a levantar el vuelo. La Escuela Industrial de Gijón quedaba más cerca, y allí pasó el curso 1927-1928 estudiando dibujo industrial, topografía, matemáticas y prácticas de taller. Maruja apuró sus estudios de magisterio, en busca de una escuela y de un nuevo sueldo que llevar a la casa. Pedro, como era previsible por su carácter movedizo y aventurero, tardó poco en perseguir una solución definitiva. A sus dieciséis años no estaba dispuesto a gastar las horas en un taller de sueldo simbólico, mientras su madre sufría el hueco sentimental y presupuestario de la viudedad, dedicada a una nueva tarea que la llenaba de incertidumbres, angustias y responsabilidades. Gestionar el dinero de un número importante de maestros, llevar al día las fichas y los pagos, significaba un compromiso acuciante para una mujer que estaba acostumbrada a desempeñar el papel de ama de casa en una familia pacífica de clase media. El miedo a los posibles errores en las cuentas añadía una gota de amargura en el sorprendente y desorientado rumbo de su vida.

Hay hombres que se sientan a esperar o a estudiar, calculando las estrategias del tiempo y los resquicios que dejan las tormentas para intuir, dentro de las nubes más oscuras, que un día cercano volverá la luz de forma natural, sin excesivos riesgos ni urgencias. Otros hombres pasan a la acción, queriendo adueñarse de la brújula que marca los pasos del destino. Un domingo por la mañana llamó a la puerta de la casa una mujer con cara de preocupación. María Muñiz la conocía de vista, porque trabajaba de portera en un edificio cercano. ¿Es usted la madre de un niño llamado Pedrín? Sí, pues se ha fugado con mi hijo. Se han ido a América. María creyó de inmediato lo que afirmaba aquella desolada mujer. Había notado algunas cosas raras al levantarse. Con la llegada del buen tiempo, Pedro solía ir a Gijón con los amigos, a pasar el domingo en la playa. Era el único día que notaba a su hijo feliz, porque durante la semana no hacía más que protestar por las condiciones de su trabajo en el taller. El sueldo mísero y las pocas expectativas de ascenso hacían insoportable su rutinaria perfección en el arte de labrar muescas de tornillo. El calor del verano ya no era síntoma de libertad y plenitud, sino atmósfera condensada y asfixiante:

—No me ascienden porque soy el que mejor hago las muescas. Voy más rápido que nadie. El jefe se lleva al torno a los compañeros más inútiles. A mí nunca me va a ascender, eso ya lo sé yo. Me tendrá haciendo tornillos hasta que me salgan canas. Sólo triunfan los torpes —se desahogaba Pedro, que a sus dieciséis años se había quedado sin la paciencia de los libros y sin el futuro consolador que le prometían las escuelas especializadas de Alemania.

La playa de Gijón devolvía a Pedro a su entusiasmo seductor e interrumpido. La madre, antes de acostarse, le dejaba preparada la comida, y el muchacho se escapaba al ser de día con su bañador y sus amigos a un mar azul capaz de oxidar los tornillos y los malos humores. ¡Qué raro! Pedro se ha olvidado esta mañana la comida y el bañador, comentó la madre a Maruja poco antes de que aquella mujer llamase a la puerta. Un escalofrío recorrió el cuerpo de María Muñiz. El cajón donde guardaba el dinero de sus habilitaciones, que acababa de cobrar unos días antes, estaba abierto. Allí encontró casi todo el dinero y una carta: «Querida madre, perdóname, pero yo tengo que resolver mi futuro y el tuyo. Me voy a América, dispuesto a hacer fortuna, a labrarme el porvenir y a asegurarte una vida sin preocupaciones, como tú te mereces. Me llevo prestados veinte duros. Os quiero mucho, un beso, Pedro». Al comprobar que su hijo sólo había tomado veinte duros, respetando la tentadora cantidad de dinero que había en el cajón, se sintió de verdad hija de Manuel Muñiz, viuda de Pedro González y habilitada de los maestros de Siero y de Cangas de Tineo. Recordó la satisfacción de su marido aquella tarde en la que comprobaron la naturalidad con la que Pedrín, que pasaba por la calle con su mono de trabajo y un motor en el hombro, se había puesto a jugar con los amigos, sin avergonzarse de ser un trabajador. Podría resistir con orgullo las hostilidades del mundo, mientras no entrasen en el interior de la casa la indignidad y la traición. Pedro era de buena pasta, como lo habían sido su abuelo y su padre, como lo eran Manolo y Maruja, como lo sería su hermano pequeño.

La policía no tardó en detener a Pedro y a su cómplice de fuga en el tren que iba de Oviedo a Santander. Un muchacho rubio, llamativamente rubio, con apenas dieciséis años, viajando sin padres y acompañado por otro chaval de su edad, era una presa demasiado fácil. El enfado de la madre, una vez recuperada del susto, se deshizo como un terrón de azúcar en un vaso de leche, y Pedro volvió a la rutina de la casa, para negociar con su familia posibles trabajos, y discutir con la historia un futuro distinto para España, sin talleres opresivos ni patrones injustos. Iban a pasar todavía once años hasta que se viese obligado a embarcar de verdad, en un puerto de Francia y rumbo a América, en busca de fortuna. Once años en los que vería crecer a su hermano Ángel, incapaz de regañarle, jugando con él, riéndose de sus travesuras, gastándole bromas, engañándolo, como había hecho, para que se estuviese quieto, la tarde que le tomaron su primera fotografía.

Ángel tenía un año y cinco meses en febrero de 1927. Era muy difícil que se quedara quieto delante de la cámara. Sentado en la butaca, se doblaba hacia un lado, hacia el otro, giraba la cabeza en busca de su madre, que lo sostenía por detrás, en una postura difícil, escondida para no salir en la fotografía. A Pedro se le ocurrió entonces darle el auricular del teléfono que había en la mesa del despacho:

Ángel González a los diecisiete meses de edad.

—Ten, Ángel, que papá quiere hablar contigo.

Papá llevaba unos días sin cogerlo en brazos y sin cantar para que meneara las manos y dirigiera la orquesta. Había desaparecido de la casa de una manera muy extraña. Así que el niño tomó el auricular y se quedó muy serio, sin murmurar nada, sin hacer ningún ruido, sin entorpecer la voz que debía llegar desde muy lejos por el hilo negro, hasta que el flash del fotógrafo estalló en la habitación. Estaba aprendiendo a escuchar con los ojos, con los labios, con las manos, con el gesto. El fotógrafo lo captó así, esperando como una necesidad las palabras del otro, unas palabras que no llegaron nunca, unas palabras que él no pudo reclamar al teléfono frío, pesado e inútil, porque todavía no era capaz de hablar bien y de pedirle explicaciones al silencio. La protesta, sin embargo, flota en la seriedad de la fotografía.

Pocos años después, cuando ya era un niño en edad escolar y su madre le había contado muchas veces el cuento de su vida, de su abuelo el profesor liberal Manuel Muñiz, de su padre el pedagogo muy decente y muy republicano Pedro González Cano, oyó gritos en la calle. Esa vez no le mintió su hermano Pedro al entrar en la casa con una bandera tricolor, afirmando que acababa de proclamarse la República. Entonces sí, entonces se empeñó en decir algunas palabras por si su padre podía oírlas. Corrió al balcón de la casa y se puso a gritar para que su padre se enterara de que no todo había salido mal, de que a veces no existen las infecciones, de que algunos cuentos acaban bien, de que algunos sueños pueden llegar a cumplirse. Ángel se recuerda con casi seis años, en el balcón del tercero izquierda de la calle Fuertes Acevedo, con sus hermanos y su madre detrás, como una corte risueña convocada por la sorpresa, y gritando muy alto, muy alegre, viva la República, viva la República, viva la República…