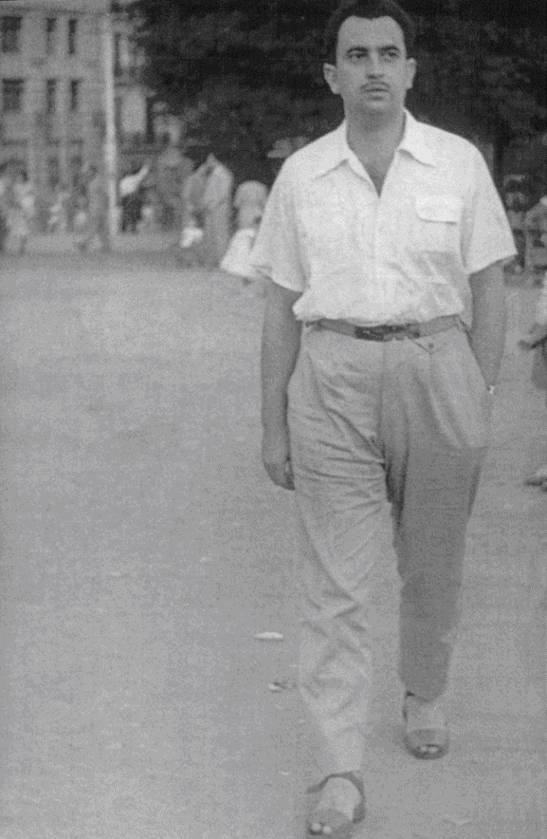

Ángel González a principios de los años cincuenta.

25. Las tarjetas de visita y los cambios de clima

Ángel ha conservado a lo largo de su vida la colección de la revista A Páramo del Sil. La busca en el desorden de su casa en la plaza de San Juan de la Cruz, revuelve cajones, armarios, aparadores, hasta que aparece en los bajos de la librería grande de su despacho. Bueno, del despacho de su padre. O de su madre. En casa de Ángel hay dos despachos. Uno nuevo, situado justo enfrente de la entrada, en el que suele trabajar. Domina allí un desorden propio de la vida diaria, huellas del presente, libros a medio leer, cartas sin abrir, notas tomadas en conversaciones telefónicas, una chaqueta en el respaldo de la silla, una caja con ejemplares de alguna nueva edición de su poesía. Al fondo de la casa hay otra habitación en la que domina el desorden del pasado, con la penumbra silenciosa característica de los cuartos cerrados y los desvanes. Los viejos muebles del despacho de su padre, o de su madre, la mesa en la que se ordenaban las fichas de los maestros, y el sillón en el que le hicieron al niño su primera fotografía, con el teléfono en la mano y los ojos pendientes de una voz que ya no volvería a oír, sobreviven con una dignidad austera, rodeados de objetos de épocas posteriores, libros, cacharros comprados en el Rastro de Madrid, cuartillas envejecidas, algunos premios, testimonios de los primeros años de vida en Nuevo México. Cerca de donde antes habían aparecido la carpeta azul y la caja verde oscura de las fotografías, encuentra la revista A Páramo del Sil. Sonríe sobre la tinta borrosa de las páginas mecanografiadas, explica la anécdota de algún seudónimo, recuerda la visita de sus amigos en la Nochebuena de 1944, se divierte con las parrafadas del loco Colón, y murmura sus versos juveniles: Mis sueños viven sin mí, / y yo no vivo sin ellos. / Adolescencia ojerosa / vuelve a surtirme de sueños. / ¿Qué pasa dentro de mí? / Quiero soñar… y no puedo.

Con su voz de ahora, Ángel acaba leyendo en alto el mensaje al futuro que cerró el último número de la revista, el 1 de abril de 1946.

—Sí, anciano, sí. Esto era lo que tú escribías cuando tan sólo ostentabas veinte abriles en el padrón municipal. ¿Ridículo, eh? Sí, pero recuerda qué alegría tan sencilla tenías cuando contemplabas tu obra terminada, y cómo te recreabas leyéndosela a tus amigos. ¡Y una vez creíste que podrías llegar a ser un genio de la literatura o de la poesía! Pero ahora no debes decir ¡Niñerías! No, no debes decirlo. Eso que leíste es más tú que tú mismo… como eres ahora. Piensa que todo esto cumplió su cometido maravilloso en una época de tu vida, el mismo cometido del primer beso y hasta de la primera purga. Así que cierra un rato los ojos, admira a aquel jovenzuelo que escribió todo esto…, y entonces, si aún queda algo de tu antigua savia, probarás a escribir otra poesía. Para ti es la página en blanco que hay a continuación. Para ti y para todos vosotros. Dentro de cincuenta años.

—Está muy bien que no se haya perdido la revista, es emocionante.

—Pero el mensaje se ha quedado corto en las previsiones, no han pasado cincuenta, sino sesenta años. Y no deja de ser un extraño cambio de perspectiva. Entonces me inquietaban el porvenir y el futuro, lo que me faltaba por andar. Ahora me quita el sueño lo que he vivido, me pesan demasiado los recuerdos.

Los folios en blanco ordenados en la mesa de Páramo del Sil no se llenaban sólo con borradores de poemas, algunas anotaciones dispersas, propias de un diario sin disciplina, y dibujos caricaturescos. Entre los versos melancólicos, las orejas de lobo y los autorretratos arcangélicos, aparecen también proyectos de vida en forma de tarjetas de visita. La mejoría significaba volver a plantearse una inevitable preocupación por el tiempo venidero, imaginar el escenario de un porvenir que esperaba a la vuelta de la esquina y que necesitaba colocar sobre sus tablas a un actor sometido a las exigencias de la sociedad y al maquillaje de los oficios. Ángel dibujaba la forma rectangular de una tarjeta de visita y la rellenaba con una vida probable, establecía unas señas y una profesión, y las colgaba en ese armario de disfraces y posibles domicilios que suele llamarse el porvenir. Ángel González Muñiz. Abogado. Oviedo. Ángel González Muñiz. Notario. Cuenca. Ángel González Muñiz. Periodista. Madrid. Pensar en el porvenir es revisar un álbum de fotos que no se han hecho todavía. El afectado se cansa también de ver su propio rostro en sombras y no duda en abrirle la puerta al humor. Ángel González Muñiz. Burrero. Páramo del Sil. Ángel González Muñiz. Barrendero. Avilés. O abrirle la puerta a la ilusión. Ángel González Muñiz. Conductor de caravanas. Desierto del Sahara. África. Ángel González Muñiz. Guitarrista. Marchena. O, tal vez, caer en el pesimismo, reírse de la mala suerte, por si los síntomas de la recuperación habían sido una promesa falsa y la preocupación sobre el mañana una inquietud baldía. Ángel González Muñiz. Cadáver. Cementerio de San Salvador. Fosa 13. Izquierda.

La preocupación por el porvenir era propia del enfermo que ya podía pisar la calle y dar pequeños paseos por el pueblo y sus alrededores. El clima había cambiado. La primavera estaba muy entrada, también pensaba en su porvenir y mostraba una clara voluntad de convertirse en verano. Caminar con lentitud suponía dejar que la piel se reconciliara con el sol y con la brisa, que los ojos se acercaran a las alamedas, al rumor del río, al paciente fluir de los rebaños, al saludo de los pastores, a las risas y los muslos de las lavanderas. La gente era tan amable como el mundo templado de los primeros días de junio. El hermano de la maestra levantaba curiosidad y merecía respeto. No le había resultado fácil a Maruja imponer su estilo en la escuela. Las niñas apenas sabían leer, escribir y hacer cuentas, las únicas habilidades que los padres consideraban útiles. Cualquier intento de avanzar en otro sentido, aunque se reforzaran al mismo tiempo la caligrafía y las matemáticas, despertaba el rechazo de la gente de Páramo. Muchas niñas dejaron de ir a la escuela por la tarde cuando la nueva maestra intentó preparar una obra de teatro con sus alumnas. Mire usted, le dijo un padre a Maruja, eso es perder el tiempo, yo me conformo con que usted le enseñe a multiplicar, que todavía no sabe. Pero si va a hacer teatro, mejor se queda en casa y nos ayuda con las tareas del campo, que nunca sobran manos. Pero Maruja, tan firme como siempre en su ternura, puso buena cara, se mostró comprensiva, acentuó el trato amable con sus alumnas y siguió dedicando las tardes a preparar la obra de teatro, una tarea que significaba también dedicarse a los trabajos manuales del decorado y a la costura de los trajes. Poco a poco las niñas de las familias más reticentes se incorporaron al proyecto, la representación escolar fue luego un éxito y ahora se hablaba de repetirla en el Ayuntamiento, en las fiestas de agosto, con motivo de la Virgen de las Nieves.

La maestra tardó poco en ejercer de enfermera, abogada, escribiente, consejera sentimental y juez de paz. Lo mismo había que escribir una carta de amor decente a un novio obligado a cumplir con la patria en un regimiento de Ceuta, que desinfectar la herida de un niño descalabrado o evitar la guerra abierta entre dos vecinos por culpa de unas obras. Las medias docenas de huevos, los cestos de cerezas, los conejos, las perdices llegaban a la escuela por agradecimiento al trabajo social de la maestra, compensando la cicatería burocrática del Señor Secretario, que nunca quiso revisar su decisión sobre la cartilla de racionamiento. Ángel había disfrutado durante los meses de encierro del prestigio social de la nueva pedagogía, y ahora intentaba corresponder, soportando con buen humor la curiosidad y los cumplidos de las vecinas. Cuando empezaban a avergonzarle los piropos, y cuando las gotas de sudor se le enfriaban sobre el cuerpo, recordándole su debilidad, acaso su temeridad, el hermano de la maestra volvía a la habitación, abría la ventana para seguir respirando el aire limpio y cálido que bajaba de las montañas, y se tendía en la cama con un libro de versos. Las caminatas de Antonio Machado por los campos de Castilla, la mirada moral y seca sobre la realidad, el lenguaje sencillo, casi coloquial, empezaban a sedimentarse en la soledad convaleciente de Ángel.

La tímida libertad de movimientos permitió que buscara sus propios paisajes, casi a la orilla del río Sil, desde donde se veían las colinas cubiertas por el bronce de los castaños, y sus ámbitos particulares de amistad. Alejada del pueblo, junto a la estación, estaba la farmacia, regentada por la mujer del boticario, doña Ninfa, famosa entre los vecinos por su amabilidad, sus virtudes caritativas y, sobre todo, por sus cuatro hijas, Milagros, Conchita, Ninfa y Mauri. El marido estaba sordo como una tapia y había decidido aprovechar su carencia para alejarse del mundo. Se limitaba a quitarse el sombrero cada vez que llegaba, o se iba, un visitante. En la botica y en los alrededores de la estación, disfrutando del tiempo en un doble sentido, porque no debía atenerse a horarios de trabajo y porque el verano caía desde el pico de El Miro con el vuelo majestuoso de un águila real, Ángel recuperó el instinto de la amistad. Mientras Ninfa y Mauri, casi unas niñas, enredaban con sus canciones y sus gritos, le gustaba conversar con doña Ninfa, Conchita y Milagros. Aunque se sentía alegre, cada vez más repuesto, con ganas de hablar y de participar en las bromas y los juegos, Ángel cobró un extraño prestigio de persona taciturna, de individuo solitario, dado a la meditación y a las melancolías secretas. Conchita, que tenía su misma edad, y Milagros, dos años mayor, hablaban de literatura, se consideraban buenas lectoras, igual que su madre. Pero quisieron concederle enseguida al nuevo amigo un grado más alto, el de poeta, autor de versos sentimentales y profundos, lo que le daba autoridad para opinar sobre la vida y los libros con una sabiduría de profesional, muy distinta a las improvisaciones de los aficionados. La llegada del hermano de la maestra ennoblecía la atmósfera cultural de la botica.

El prestigio de la poesía es siempre ambiguo. Estar herido por la literatura convierte a la víctima en un alunado, en un ser que no tiene los pies en la tierra y que resulta poco útil en las batallas de la realidad. Recibir el honor de un alejamiento sistemático de los intereses materiales puede significar una limitación grave cuando, además de mantener conversaciones literarias y de compartir inquietudes filosóficas sobre el carácter azaroso de la existencia, se alberga la ilusión de encontrar un amor de carne y hueso, tal vez llamado Conchita, una llamarada carnal que justifique con sus quemaduras y sus paraísos epidérmicos el posterior lirismo de los versos. La leyenda de su herida literaria, mezclada con la timidez característica del convaleciente y con la responsabilidad de ser el hermano de la maestra, casi una nueva autoridad en el pueblo, consumieron en silencio su valor. Jamás pisó otros caminos que no fuesen los de la buena amistad.

Algunos días se incorporaba a la conversación don Lodario Gavela, el médico de Peranzanes, que era amigo de la boticaria. Solía dejar su caballo en la cuadra de la estación cada vez que necesitaba tomar el tren para ir a Ponferrada o a Madrid. Ángel guardó la distancia al principio, no le parecía un individuo de fiar, porque la familiaridad con la que dejaba el caballo en la cuadra le hizo suponer una amistad aborrecible con el jefe de estación, el desagradable personaje que lo había condenado a esperar casi una hora bajo la lluvia con su madre, el equipaje y el colchón. Pero después se enteró por la boticaria de que don Lodario había hecho la guerra en Gijón, formando parte del Tribunal Médico Militar republicano. Destinado al hospital de campaña de Valdelugueros, tuvo la suerte y la dignidad de salvarle la vida a un falangista asturiano, lo que significó su propia salvación cuando los militares golpistas tomaron Asturias. No hacía falta guardar silencio con él, ni dar respuestas secas cuando preguntaba con un interés amable por los gustos literarios del hermano poeta de la maestra. Se pusieron de acuerdo enseguida en Juan Ramón Jiménez, y en la emoción sencilla y natural que brotaba de los versos de Antonio Machado. Don Lodario pensaba que para escribir bien basta con saber pintar una tarde, un día de sol en el campo, los árboles de un río o la hermosura del paisaje en la ventanilla de un tren, aunque sea en un vagón de tercera. El mundo es inmenso y muy variado, pero a costa de ser siempre el mismo. Lo que un escritor debía ser capaz de explicar, y de contagiar, era el sentimiento que provoca en el ser humano el color de las tardes, la lealtad matutina del sol, la vigilancia de la luna, los nuevos brotes de las hojas en las ramas de los árboles, la paciencia de los ríos o los viajes en tren, de un país a otro, de una aldea a otra, en cualquier lugar de la Tierra, pero sin olvidar que siempre hay alguien, un personaje feliz o triste, solitario o envuelto en un abrazo, enamorado o descorazonado, que mira el humo de la chimenea encima de un tejado o intuye el secreto que se guarda detrás de una ventana. Don Antonio Machado fue un buen poeta y un buen hombre. Unamuno tampoco estaba mal, nada mal. Don Lodario se presentaba como un lector fiel de sus ensayos. Era verdad que daba muchos saltos en el aire, algunos muy sorprendentes, pero al final siempre caía en su sitio, en el lugar que le correspondía.

Las tarjetas de visita no son únicamente una carta de presentación personal a los demás. Son también un recuadro blanco en el que alguien intenta convencerse de haber caído en el lugar que le corresponde. Ángel no podía dejar pasar más tiempo, debía ir a Oviedo, visitar la consulta del doctor Cossío en busca de una confirmación médica de la recuperación y matricularse en la universidad. Doña María le dejaba libertad, podría estudiar lo que quisiese, pero le aconsejaba que, al margen de su elección definitiva, se aprovechara de las urgencias y las humillaciones que habían vuelto a caer sobre la Escuela Normal.

—Aunque ahora está barato, un título es un título. Además, allí nos conocen. Seguro que don José puede ayudarte.

La guerra había pasado una factura muy costosa al magisterio español. El viento encrespado persiguió casa por casa, ventana por ventana, tapia por tapia, a miles de maestros, que fueron ejecutados por su identificación con la República. Los debates políticos y las discusiones sobre el carácter laico de la enseñanza habían calentado el ambiente en un país lleno de pueblos y aldeas donde los maestros eran la única representación palpable del Estado. No todos habían tenido la suerte de que desapareciera su historia de las fichas de los habilitados, de las parroquias precavidas contra las argucias políticas del diablo o de la memoria intachable de algún vecino dispuesto a colaborar con la autoridad. Ni a Maruja, ni a doña María les hizo falta que les contasen el final trágico de Rafael Álvarez García, el maestro de Villablino, el famoso Inspector de Primera Enseñanza de León, para comprender la dureza de la Nueva España en su decisión de poner orden en las escuelas. Las vacantes generadas por el conflicto no pudieron cubrirse con las cuatro mil plazas regaladas a los militares que habían servido como oficiales provisionales durante la Cruzada. Hubo que idear un plan para convertir en maestros a los bachilleres. Y ésa era la oportunidad que debía aprovechar Ángel, según su madre, porque un título era un título, un colchón de seguridad bajo la lluvia, una profesión al alcance de la mano antes de aventurarse en otra carrera definitiva, en los estudios de Derecho o de Filosofía y Letras. Con aprobar algunas asignaturas de Pedagogía, Música, Caligrafía y Religión, iba a ser suficiente.

Doña María no pudo acompañarlo en su primer regreso a Oviedo, porque un enfriamiento envenenado, al borde de la neumonía, la condenó a la cama en el momento más inoportuno. Tuvo que resignarse a la impotencia de ver cómo el hijo se marchaba solo, después de haberle dado mil consejos, mil recados para Sole, y de haberle encarecido que fuese a visitar a don José, el catedrático de la Escuela Normal que había sustituido a su padre en la asignatura de Pedagogía. Era buen amigo de la familia y le ayudaría a orientarse en la estrategia de una titulación rápida. Ángel le prometió a su madre más de cien veces que visitaría a don José y, por supuesto, que se iba a cuidar. Las gestiones sobre su porvenir le preocupaban más que el estado de sus pulmones. Se sentía bien, repuesto casi del todo, él mismo se daba por curado, y estaba decidido a incluir el mejor de sus ánimos en el equipaje que Maruja le había preparado para afrontar el viaje de vuelta y recorrer en dirección contraria las montañas, los prados, los desfiladeros, los bosques, los arroyos, los pueblos, el miedo, los recuerdos, los viejos amigos y las nuevas amigas, todo lo que cabía en la distancia que separaba las estaciones de Páramo del Sil y de Oviedo.

Las cosas fueron deprisa. La carpeta azul conserva un salvoconducto para viajar a León y a Asturias firmado por el alcalde de Páramo el 4 de septiembre de 1945. Conserva también dos certificados de la Universidad de Oviedo para hacer constar su matrícula, como alumno no oficial, en las asignaturas de Pedagogía 1 y Caligrafía 1, en la Escuela Normal de Magisterio, con la fecha del 10 de septiembre de 1945. Antes de que acabase el verano, el 19 de septiembre, recibió un sobresaliente en Pedagogía y un aprobado en Caligrafía. La visita a don José había sido de una eficacia vertiginosa. El sucesor de su padre supo establecer un plan bien calculado para que, sin renunciar a su convalecencia en Páramo, pudiera sacarse el título en tres convocatorias, septiembre, junio y septiembre. Como convenía empezar con buen pie y aprovechar el primer viaje a Oviedo, don José le aconsejó que se matriculara de inmediato en alguna asignatura.

—Si te conformas con un aprobado, la Caligrafía no te dará problemas, anímate. La profesora es amiga. Con mi asignatura de Pedagogía, tendrás que estudiar un poco. Pero yo que tú me limitaría a leerme los temas cuatro y nueve. Con eso aprenderás más que cualquier alférez provisional.

Como dio la casualidad de que en el examen de Pedagogía preguntaron los temas cuatro y nueve, y como pudo contar con la ayuda de su padre, don Pedro González Cano, un verdadero muerto de muerte imposible, que una vez más se sentó junto a él para ayudarle con las respuestas, Ángel inició con una alegría sobresaliente sus estudios de Magisterio. Estaba, además, feliz de pasear de nuevo por Oviedo, de reconocer dentro de sí una nueva intimidad con calles, plazas y barrios de los que había estado ausente un año. Parecía como si después de haberse alejado, cambiando de capítulo y de perspectiva, perdieran protagonismo las huellas hostiles, se borraran las aristas, las desapariciones, los ojos hirientes de las cosas, y quedara al descubierto la fuerza de todo lo que le unía a la ciudad, su respiración, sus tejas soleadas, su aire de capital de provincia y los edificios nobles de piedras oscurecidas por la lluvia que se apoyaban como ancianos fatigados en la verdura de los prados y los montes. Los viejos de rostro conocido que paseaban por el Campo de San Francisco, las mujeres que cruzaban ante él con los cestos de la compra semivacíos, los niños que corrían detrás de una pelota, los hombres que caminaban en dirección a los chigres pertenecían a un mundo que era suyo y que ahora se mezclaba de nuevo con la circulación de su sangre, con su alegría de estar vivo, con su deseo de celebrar el optimismo emocionado del doctor Villapadierna, la satisfacción profesional del doctor Cossío y las lágrimas maternales de Soledad. El poema titulado «Capital de provincia», un soneto que Ángel González acabó incluyendo en su primer libro, Áspero mundo (1956), recoge la mirada feliz de quien se reencuentra al mismo tiempo con su ciudad y con la vida. Cada vez que regresaba de Páramo del Sil, cuando el paisaje le regalaba por fin la silueta de Oviedo, sentía que la ciudad era un cuerpo vivo, y necesitaba acariciarla:

Ciudad de sucias tejas soleadas:

casi eres realidad, apenas nido,

sólo un rumor, un humo desprendido

de las praderas verdes y asombradas.

Luego hay hombres de vidas apretadas

a tu destino semiderruido,

y muchachas que crecen entre el ruido

cual si estuvieran entre amor sembradas.

A casi todas miro tiernamente,

y los viejos alegran tus afueras

con sus traviesas cabelleras blancas.

Yo estoy contento y, cariñosamente,

caballo gris me gustaría que fueras

para darte palmadas en las ancas.

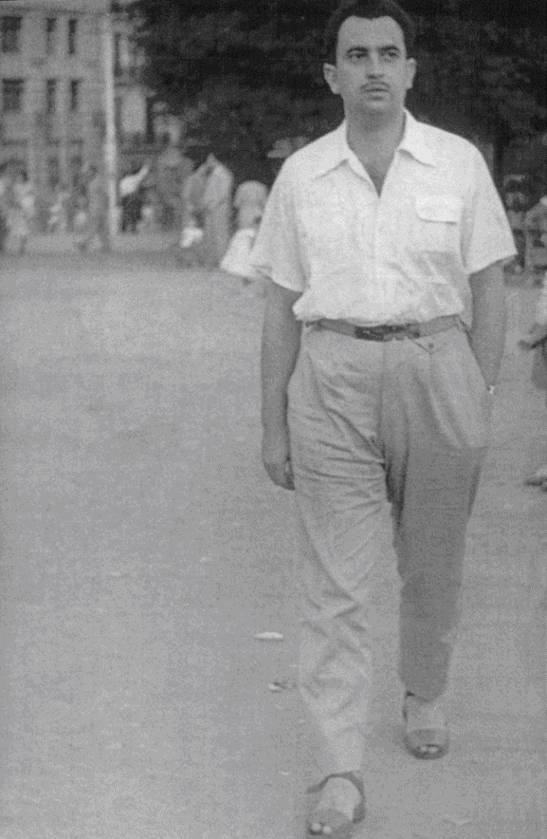

Ángel González a principios de los años cincuenta.

La felicidad momentánea no es nunca un certificado contra la desilusión y las grietas del futuro, sino una ayuda inesperada, casi biológica, en las estrategias de negociación con la vida. La que pareció disfrutar de una felicidad sin límites, temeraria, definitiva, fue Soledad, orgullosa del nuevo aspecto de Ángel y de las buenas consecuencias del retiro de la familia en Páramo del Sil, mientras ella dirigía la casa y servía la sopa a los huéspedes. No quiso ir con él a la consulta del doctor Cossío, porque iba a sentirse fuera de lugar, pero se empeñó en que lo acompañara Carmelina, la joven esposa del teniente coronel Ramírez, que ya era casi de la familia y que había caído con gusto en la tela de araña de los cuidados, las precauciones y las encomiendas sentimentales de Soledad. Palabra por palabra, punto por punto, le hizo repetir, confirmar y alargar a Carmelina la historia de la visita médica, resumida por Ángel con una brevedad llena de premeditación y alevosía. ¡Parece que voy a salir de ésta! Bueno, pero ¿qué más?, ¿qué ha dicho?, ¿qué hay que hacer? Tocar la guitarra, Sole, debo dedicarme a tocar la guitarra. El doctor Cossío y su aparato de rayos X dieron apoyo científico al optimismo. La medicina disfruta en ocasiones el privilegio transitorio de valorar con precisión las consecuencias de los cambios de clima y de diagnosticar el porvenir con un orgullo científico:

—Prácticamente curado, enhorabuena, mucho, mucho mejor. Las lesiones del pulmón izquierdo están cicatrizadas. Quedan huellas en el derecho, pero en un proceso de recuperación muy claro. Nada que ver con la caverna de hace un año. Has tenido una evolución sorprendente. Te conviene seguir con la convalecencia en el pueblo, la vida sana, el reposo, la buena alimentación, y sal sin miedo a dar tus paseos por el campo.

—¿Puedo llevarme ahora la guitarra?

La pregunta sorprendió a Carmelina. Cuando el doctor Cossío ordenó, ante la gravedad de la situación, el reposo absoluto, mantuvo una conversación con doña María para analizar las costumbres y los ejercicios cotidianos de Ángel. Al enterarse de que le gustaba tocar la guitarra y maltratar un viejo violín, había prohibido que se llevase los instrumentos a Páramo del Sil. Aunque la tuberculosis siempre rondaba la vida bohemia de esa clase especial de hambrientos que son los artistas, no se trataba de una enemistad supersticiosa del doctor Cossío con la música, sino de una absoluta falta de fe en la capacidad física de Ángel. No estaba ni siquiera en condiciones de tocar la guitarra. Ahora había cambiado la situación, y desde luego podría ayudarse del instrumento a la hora de preparar los dos cursos de música que le exigían en la Escuela Normal. Debía aprovecharse de los progresos que había hecho desde que Santiago, el desgraciado sargento de la banda de tambores y cornetas de la Legión, le enseñara a poner sus primeras posturas en el mástil de la guitarra.

Pensar en el porvenir y en el futuro significa con frecuencia volver al pasado. La carrera de Filosofía y Letras estaba cerca de sus pasiones literarias, pero ofrecía un panorama más incierto a la hora de buscar trabajo y devolverle a la casa y a su madre la estabilidad económica perdida por culpa de la guerra. No podía pensar como el poeta de Páramo, sino como el hermano superviviente de la familia González Muñiz. Si obtenía el título de abogado, una amplia oferta de oposiciones se iba a extender sobre la mesa en forma de prometedoras tarjetas de visita. Así que prefirió matricularse como alumno libre en Derecho para encarrilar su vida y llenó su equipaje de manuales pedagógicos y jurídicos facilitados por la librería Cervantes. Después de apurar una parte del otoño de 1945 en recorrer con Manolo Lombardero las tardes, las noches y las calles de Oviedo, y en organizar excursiones a Gijón, para compartir con los Taibo las historias de amor y los progresos literarios, hizo la maleta, tomó su guitarra, se despidió de Soledad y de Carmelina y le rogó al salvoconducto y a los prados, las montañas, los desfiladeros y los ríos que, amontonándose en la ventanilla del tren, lo devolvieran a Páramo del Sil. En el bolsillo del abrigo llevaba, desde luego, un libro de versos.

La vida tranquila del Bierzo le regaló otra vez una disciplina familiar de reposo y alimentación, y de paseos hasta la botica cuando la nieve y el frío daban su consentimiento. Las cartas a Paco Ignacio, los libros, sus propios borradores, que a veces se convertían en un poema terminado y listo para enviar con orgullo a los amigos, compartieron el invierno con los manuales de derecho y, sobre todo, con la pedagogía musical. Porque además del solfeo y la guitarra, el estudio de la música en la escuela significaba navegar por los cancioneros, encontrar letras breves, sencillas, naturales como un chispazo, como el resumen de una verdad sentida por todos. Entre lecciones sobre morfología musical, biografías de grandes compositores universales y oraciones a la Virgen, que debían aprender los niños con un acento de verdadera religiosidad, aparecía de pronto una canción, con el frío voy, nieve ayer y nieve hoy, con el frío voy, y con la lluvia que soy, que le calaba en su estado de ánimo, tan cambiante como el clima, tan movedizo, porque no se dividía sólo en buenas y malas épocas del año, sino en días azarosos, días de sol en medio del invierno, a tomillo me huele tu pelo, niña, a tomillo y retama, y hojas de oliva, o días de borrasca en la primavera.

Aprobó en las convocatorias de junio y septiembre de 1946 las asignaturas que le faltaban para conseguir el título de maestro. Los viajes a Oviedo habían entrado en la rutina del alumno matriculado por libre que aprovechaba su retiro en la sierra para olvidarse definitivamente de la tuberculosis y para estudiar Caligrafía, Religión, Música, Pedagogía, Derecho Natural, Derecho Político, y cursos intensivos de poesía con la ayuda inestimable de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. La familia despidió el año 1946 en Oviedo, junto a Soledad, y fue una emoción volver a cenar con la anciana tía Clotilde, fiel a sus costumbres, estricta como siempre. Todos disfrutaron al asistir de nuevo a su precavida enemistad con las uvas. Qué locura, doce nada menos, un exceso, un ataque repentino al estómago. Resulta mucho más saludable comerse sólo tres, en pequeños y lentos mordiscos, a lo largo de las doce campanadas. Pero a veces la prisa es una obligación del que quiere aprovechar las oportunidades que ofrece la vida. En enero de 1947, Ángel tuvo que matricularse precipitadamente en las Prácticas de Enseñanza que exigía la legislación para ejercer de maestro. La carpeta azul guarda una papeleta de examen de la Escuela Normal, firmada el 8 de febrero, con una calificación de sobresaliente. Había quedado vacante, por enfermedad de la maestra titular, la plaza de Primout, una aldea perteneciente al municipio de Páramo, y Maruja le había aconsejado que la pidiese.

El 3 de marzo de 1947, don Adolfo González Díez, secretario del Ayuntamiento de Páramo del Sil, certificó la toma de posesión de Ángel González Muñiz como maestro sustituto oficial de la Escuela Nacional Mixta de Primout. La Comisión Provincial de Educación Nacional de León aprobaba un sueldo de tres mil pesetas anuales. Era la mitad de un salario normal, pero es que la otra mitad se destinaba a pagarle la baja a la maestra enferma. Todo se hizo con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto de 28 de noviembre de 1851 y la Real Orden de 23 de diciembre de igual año.

—Entonces los tiempos atrasaban que era una barbaridad. El primer día que me puse delante de los niños me temblaban las piernas como si estuviese ante un pelotón de fusilamiento. Nos observábamos mutuamente con precaución. Pero comprendí enseguida lo que era la enseñanza primaria al ver que los niños sonreían si yo sonreía o me observaban muy serios y asustados si yo me ponía serio. Sus caras parecían un espejo de mi cara, mirándolos a ellos iba a descubrir mis obligaciones de maestro, aunque se mordiesen la lengua mientras intentaban copiar torpemente en sus cuadernos lo que yo escribía en la pizarra. Nunca supe si alguno de esos niños o alguno de sus padres pudo intuir en las cuentas o en los dictados la posibilidad de un futuro más digno, una tarjeta de visita más piadosa para ellos, o si sólo cumplían un trámite enojoso en espera del cambio de tiempo. La verdad es que resistí poco allí.

Ángel comprendió por qué Milagros y Conchita le habían dedicado una cancioncilla irónica al enterarse de su nuevo destino. En Primout donde el sol nunca entrou, y una vez que entrou a todos pasmou, habían entonado, después de que don Lodario Gavela comentase que la maestra titular del pueblo se había vuelto loca, como antes había sucedido con el cura. Así estaban las cosas. Primout era una aldea de catorce o quince familias, en la que casi todos los habitantes pertenecían a la misma sangre, casi todos se apellidaban Beneitez y casi todos se castigaban entre sí con un odio ancestral. Las dificultades de convivencia eran visibles y paradójicas, porque el pueblo se organizaba en un sistema municipal llamado consejo abierto, una de esas extrañas tradiciones que se estudiaban como curiosidad en Derecho, una rareza sólo vigente en algunas aldeas perdidas de Galicia y León.

Primout se había especializado en la producción de mantequilla. Resultaba imposible explotar la riqueza maderera, porque los troncos de los árboles no podían sacarse de aquel encrespado lugar ni por carretera ni por río. Ángel aprendió que a veces basta con acercarse demasiado al terreno para vivir experiencias cercanas a la irrealidad. Todos los vecinos estaban obligados a llevar la leche de sus animales a una sociedad comunal para elaborar mantequilla. A nadie se le permitía venderla por cuenta propia. El valor se calculaba por un medidor de grasa, y cada dos o tres semanas repartían las ganancias. Bajaban la mantequilla a lomos de caballo hasta la carretera para vendérsela a los camiones de una mantequería leonesa. De este negocio, de una modesta cabaña ganadera y de los huertos que se apoyaban en la montaña, vivía Primout. El equilibrio económico, que se había mantenido durante años con una menesterosa estabilidad, porque allí nadie podía hacer otra cosa que engañar a la miseria, se rompió cuando a Celestino Beneitez le mataron a un hijo en la guerra y empezó a recibir una pensión de cuarenta pesetas que le convirtió en el poder financiero del pueblo. Fue don Celestino quien tocó la campana y reunió a todos los vecinos y vecinas en la plaza para proponer que la sociedad comunal le vendiese al nuevo maestro medio litro de leche al día. Aunque el acuerdo se tomó por unanimidad, estuvo en vigencia poco tiempo. El maestro se fue a principios de mayo, cuando los niños dejaron de acudir al colegio para ayudar a sus familias y llevar a las ovejas al monte, aprovechando que el sol había deshecho las lenguas de nieve.

—No es que hiciese muy buen tiempo. Me acuerdo de que el día de mi despedida, una fecha patriótica, dos de mayo, hacía mucho frío. Estaba cayendo aguanieve. Los vecinos pagaban sus impuestos con servicios a la comunidad. El señor que me traía y llevaba a caballo estaba pagando sus impuestos. Al alcanzar la cumbre de la montaña que separaba a Páramo de Primout, me dijo, mire usted hacia allí, y vi a un lobo con una ovejita en la boca y un pastor corriendo detrás y tirando piedras. Cuando nos despedimos, y yo le dije, adiós, hasta el curso que viene, me miró a los ojos, sonrió y dijo no, no creo que usted vuelva el año que viene, porque nadie vuelve aquí. Volví unos días en verano, para pescar truchas en el río con Paco Ignacio Taibo, pero no ejercí más como maestro. De haberlo hecho, les hubiese explicado a los niños que el dos de mayo no había sido una buena fecha en la historia de España. Me estremeció mucho la pobreza resignada de aquel lugar.

No fue sólo la duda sobre su propio futuro, sino la certeza de que el destino de aquella aldea estaba escrito y que de nada iban a servir sus esfuerzos, una ilusión de ayudar condenada al desencanto. Ángel decidió dejar la escuela de Primout y volver con su madre a Oviedo para tomarse en serio los cursos de Derecho. Pero regresó muchas veces a Páramo del Sil, y luego a Ponferrada, porque en esas tierras se quedó de maestra Maruja y allí encontró novio, Aniceto, se casó y tuvo un hijo. En su primera visita, Milagros y Concha le contaron que una contrapartida de la Guardia Civil había matado a Lodario Gavela Yánez, el médico de Peranzanes. Una tarde, después de un viaje corto a Madrid, recogió su caballo y se marchó camino de Trascastros. Pero a las pocas horas, el caballo regresó solo a la cuadra. A Lodario lo encontraron muerto en el monte, con varias heridas de bala en el cuerpo. Aunque el acta de defunción señalaba como causa de la muerte una inhibición cardiaca por shock traumático, en el pueblo se comentaba que el médico era un enlace de los maquis y que se había encargado de cuidar a los heridos de la guerrilla en un sanatorio clandestino, oculto en una aldea llamada Prado de Paradiña. Por eso viajaba tanto a Madrid.

—Aunque llevábamos pagando la factura de la derrota más de diez años, la guerra no había terminado en 1947. Ahora, de todo eso, han pasado sesenta años. Entonces me preocupaba mi porvenir, la profesión y las señas que iba a imprimir en mis tarjetas de visita. Hoy lo que me quita el sueño es el pasado, la sombra de lo que me tocó vivir. Ayer soñé con mi hermano Manolo.

—La verdad es que se trata de una historia dura. Aprendiste de golpe las cosas más desagradables de la vida.

—Sí, de golpe de Estado. Pero basta ya de nostalgia por hoy, vamos a tomarnos un whisky en la Kon-Tiki.

La casa de Ángel tiene dos despachos, dos baños, dos dormitorios, una cocina y un salón comedor. Tiene también una cafetería de usos múltiples, desayunos, comidas, cenas, citas profesionales, convocatorias de amistad, primeras copas en busca de la noche y escapadas repentinas para huir de la nostalgia. Se llama Kon-Tiki, hace esquina en la plaza de San Juan de la Cruz con la calle Zurbano. Ninguno de sus amigos ha pagado nunca una copa allí. Guárdate el dinero, que estás en mi casa.