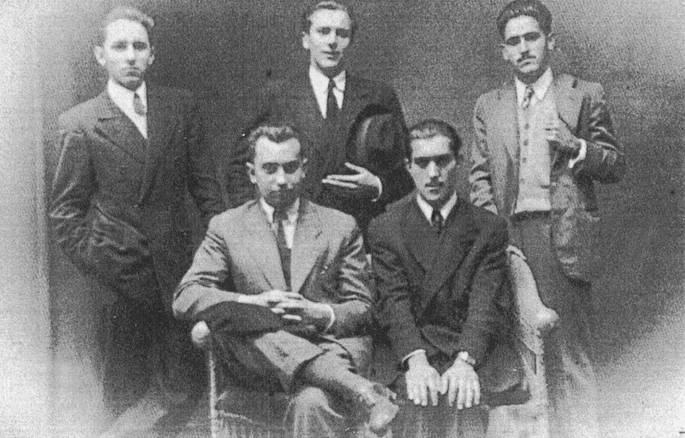

Paco Ignacio, Manuel Lombardero y Amaro Taibo. Sentados: Ángel González y Benigno Canal. Oviedo, 1944.

23. Visión sin percepciones

—Casi todos los ateos, tú incluido, sois unos aficionados, no tenéis mérito ninguno.

—No sé por qué…

—Porque lo verdaderamente notable es no creer en Dios después de haberlo visto. Y yo lo vi con toda claridad.

Eso sigue afirmando Ángel, que vio a Dios, que tuvo una conciencia exacta de estar delante de él. Supo con seguridad que no se trataba del diablo, ni de un arcángel malo, ni de un miembro descarriado de la Santa Compaña. Tampoco era ninguno de sus muertos vivos, ni su abuelo Muñiz, que se le aparecía de vez en cuando para rogarle que no bajase la guardia en los estudios ahora que sacaba notas tan buenas, ni su padre, que se le acercaba al pupitre en las clases de Religión para murmurar que le siguiese la corriente al padre Ángel, porque también él se había acostumbrado a adoptar la misma actitud en el Paraíso. A todo digo que sí, siempre le doy la razón a las jerarquías celestiales o a las potestades divinas. En la otra vida, hijo mío, tampoco corren buenos tiempos para la República. El humor y la memoria demasiado vigilante de su padre y de sus hermanos consiguieron que nunca se debilitara la distancia sólida que había entre sus sentimientos y su sabiduría teológica. Dios había creado el mundo, pero a él lo habían creado los recuerdos de su padre, y las conversaciones de Manolo y Pedro, y todo lo que había oído en las iglesias y visto en la calle al paso marcial de la fe.

—¿Sabéis que existen distintos grados en la jerarquía angélica? ¿Quién sabe cuáles son? —preguntaba el padre Ángel.

—Venga, que responda Churchill.

—Los ángeles se dividen en ocho grados: querubines, serafines, principados, potestades, dominaciones, virtudes, tronos y arcángeles —y mientras contestaba las preguntas del padre Ángel sobre los ángeles, Ángel González Muñiz sentía que no estaba dispuesto a reconocer más principado que el de Asturias, ni más potestad que la del pueblo soberano. Estaba seguro, además, de que había otros grados de ángeles que se llamaban Soledad, Maruja, madre, sus ángeles de la guarda, y doña Nieves, que intentaba reconstruir su vida y sosegar la pérdida de dos hijos ferroviarios, y doña Elisa, la madre de los Taibo, que procuraba sacar la casa adelante, ayudada por la tía Ángeles, a golpes de aguja, con su marido y el tío Ignacio en la cárcel, y Alfredo Quirós, que les prestaba libros de manera generosa, libros que ayudaban a vivir y a discutir, aunque a veces hubiera que leerlos haciendo malabarismos, sin cortar las páginas pegadas, para que Manolo pudiese venderlos intonsos y demostrar entre sus clientes devotos una capacidad arcangélica de seducción.

—Llévese esta novela, señora Camila, le va a encantar.

—Muy bien, muy bien, Manolo, lo que tú digas, ya sabes mis gustos.

—Muy bien, muy bien, Ángel —aplaudía en el colegio el padre Ángel—. Ésos son los ocho grados de los ángeles. Pero a que no sabes quién fue el Ángel Exterminador.

—Sí, claro que lo sé —afirmaba Ángel, ¿cómo no lo voy a saber?, se preguntaba Ángel, hay muchos ángeles exterminadores, se respondía Ángel, pero el jefe de todos en Oviedo fue el coronel Aranda, seguido muy de cerca por el comandante Caballero, eso se respondía a sí mismo, mientras asombraba en voz alta al padre Ángel con su sabiduría teológica, sacada del manual de Religión y de la enciclopedia Espasa—. Según el relato del Antiguo Testamento, se calificó de Ángel Exterminador al que atacó con la peste a los súbditos de David, al que exterminó al ejército de Sennaquerib y a uno de los jefes de los demonios, llamado Abaddón.

Bastaba con estudiar las lecciones por adelantado y copiar en una libreta la información aportada por la enciclopedia para que el padre Ángel alabase con cariño exagerado su sabiduría, acentuando el prestigio escolar de Churchill, ahora que empezaba a flojear un poco en las otras asignaturas por culpa de las dolencias sentimentales. No era creyente, desde luego, ni siquiera pudo serlo en la época de sus grandes éxitos teológicos, pero Ángel acabaría viendo a Dios. Y no se trató de una borrachera adolescente (¡eso, Luis, que te quede claro!), o de un rapto de locura (¡no, si yo sé lo que te ocurrió!), o de la desgraciada consecuencia de un mal golpe en la cabeza, como sucedió con los cambios de carácter de la pobre Ángeles García Tuñón, que de pronto se volvió una mujer rara, buena como siempre, pero más apasionada que nunca, con reacciones propias de las personas un poco idas. La vecina del primero derecha había sufrido mucho por la muerte de su hermano José Antonio, el único hombre de su familia numerosa, farmacéutico y falangista caído por la patria. Pero en medio del dolor mantuvo la calma, subió y bajó las escaleras con una tristeza íntima, que podía compartir con Ángel, Maruja y doña María, porque sus vecinos del tercero izquierda también habían perdido mucho, mucho, y todas las culpas estaban ya pagadas.

Ángeles se acordaba de la amistad de Manolo González, recordaba los ejercicios gimnásticos que había hecho junto a Pedro en la barra de hierro que los González Muñiz tenían en el arco de entrada al comedor, e intentaba conservar un trato cariñoso y casi infantil con Ángel. Del mismo modo que lo había sacado de niño al Campo de San Francisco, ahora mantenía la costumbre de invitarlo al circo cada vez que llegaba a Oviedo la compañía de la familia Corzana. Ángel iba con su vecina, y después volvía con los amigos, ya como experto en las agitaciones y los números que se realizaban sobre la pista. Era una tradición y un brindis en homenaje a los buenos tiempos, aquellos tiempos en los que las acrobacias y los saltos en el aire parecían una celebración de la vida y no un modo íntimo de negociar con la muerte, el olvido y la supervivencia. También la historia de España había marcado el rumbo del American Cirque, que pasó a llamarse circo Americano cuando el Gobierno de Lerroux decidió prohibir los nombres extranjeros en un rasgo de preocupación nacionalista, y terminó después por convertirse en el circo Corzana. En julio de 1936 se encontraba en Miranda de Ebro, y allí se quedó el circo, paralizado por el levantamiento militar, hasta que las autoridades franquistas decidieron confiscar su material, sus carpas, sus carromatos, para levantar los barracones de un campo de concentración.

—En aquellos años podía esconderse un muerto bajo cada alegría, o el eco de un campo de concentración entre la risa de los payasos. La familia Rivel tuvo mucho éxito, pero a mí me gustaban también los hermanos Díaz.

Acabada la guerra, y como un signo más de los tiempos, bajo el nuevo nombre de circo Corzana, volvieron a Oviedo los acróbatas, los payasos, los perros amaestrados y los equilibristas. De vez en cuando se presentaba alguna actuación especial, como la de un cantante negro llamado Antonio Machín, de origen cubano, que deleitaba al distinguido público con la nostalgia rítmica de sus canciones de amor. Ángel se deleitaba más con las posturas de Carmencita, la hija de Arturo Corzana, una magnífica equilibrista ecuestre, que levantó también el aplauso de los Taibo y de Manolo Lombardero cuando la admiraron sobre su caballo, las piernas flexibles, fuertes y alargadas, la cabellera al viento y los brazos locos y elegantes, como si fuese posible armonizar la belleza y el vértigo al ritmo de una música estruendosa. Si la ves de cerca, te llevas una desilusión, porque tiene la cara picada, comentaba Manolo. Vaya, hombre, nunca se puede estar tranquilo, siempre hay un dolor en el lugar menos pensado, se quejaba Ángel. Lo que debemos hacer nosotros es pedir trabajo en el circo, soñaba Paco Ignacio, colocar alfombras, levantar carpas, limpiar jaulas y dedicarnos a viajar por el mundo, cada vez más lejos de aquí.

Cuando Paco Ignacio se fue de Oviedo, después de la puesta en libertad de su padre y del tío Ignacio, hacía ya algunos meses que Ángeles daba muestras de una perturbación sentimental aguda, por culpa de un golpe en la cabeza que se había dado en una mala caída. Eso confesó su madre, doña Rosa, muy preocupada, cuando la señorita García Tuñón empezó a vestir el uniforme de falange, ceñido a su cuerpo musculoso, y a pasear por la ciudad con una firmeza militar muy poco apropiada para las mujeres. Pero si esta niña parecía muy enamorada de Pedro, se lamentó Sole, al verla subir las escaleras con el pelo corto y saludar como un soldado que volviera a su casa dispuesto a disfrutar de un mes de permiso junto a su novia. No seas malpensada, Sole, simplemente está trastornada por la muerte de su hermano y por un golpe en la cabeza, me lo ha contado su madre, afirmaba doña María para apagar el fuego.

Pero las llamas de Ángeles resultaron difíciles de calmar en las murmuraciones del vecindario, porque pronto se desató el incendio que iba a consumir en pocos días todo un bosque de sentimientos alimentados por la preocupación, la tristeza y la risa. Una tarde corrió la noticia de que Ángeles García Tuñón había sido secuestrada, no, sí, no me lo puedo creer, sí, ¿por quién?, no se sabe por quién, tal vez una banda de enemigos de la patria, una cuadrilla de rojos de los que aún quedan por los montes. Otra tarde corrió la buena nueva de que había sido liberada con vida, y los vecinos acudieron a felicitar a la familia, a doña Rosa y sus seis hijas, María Rosa, Avelina, Carmen, Sarita, Araceli y a la propia Ángeles. Cada vecino, según su ideología y su pasado, mostraba santa indignación o un esquivo sentimiento de culpa, pero todos se encontraron alegres, emocionados con sinceridad, hasta que el entusiasmo se volvió tristeza y compasión por doña Rosa, cuando una tarde oscura corrió en voz baja la certeza de que Ángeles había simulado su secuestro. Necesitaba llamar la atención, porque no había superado la muerte de su hermano José Antonio, y porque, eso ya se sabía, estaba perturbada por culpa de una mala caída en la que se golpeó la cabeza.

Ángel no volvió al circo con ella, pero desde entonces, cada vez que vio saltar a una trapecista o a una equilibrista ecuestre, se sintió conmovido por la belleza musculosa de las artistas y por el valor de las mujeres que se arriesgan a golpearse la cabeza, como le había ocurrido a su vecina. Tampoco tuvo la posibilidad de volver a las gradas del circo Corzana con Amaro y Paco Ignacio Taibo, porque se marcharon a Gijón pocas semanas después de que su padre y su tío fuesen puestos en libertad. Allí, la vida sería un poco más fácil para ellos, aunque Oviedo se volvió más difícil para Manolo, Benigno y Ángel. La distancia entre Gijón y Oviedo no era mucha, apenas unos cuantos kilómetros y una rivalidad futbolística, pero la marcha de los Taibo significó la incertidumbre de un final de época, una puerta que no se abría a nuevas ilusiones, sino que se cerraba, se cerraba aunque no fuese de un portazo, y obligaba a tomar conciencia de la pérdida, de la herida que iba a dejar la ausencia de los amigos sobre la piel de la costumbre. Sólo veinticuatro kilómetros, pero no sobraba el dinero para comprar un billete de tren cada fin de semana, y resultaba complicado salvar la sensación de que las épocas de la vida se acaban, de que el tiempo corroe y maltrata la realidad, de que uno está obligado a cambiar de rutinas, de estrategias para ilusionarse, para soportar el aburrimiento o superar el miedo.

No le cabía duda a Ángel de que la amistad con Paco Ignacio y Amaro iba a permanecer a lo largo de los años. Habían vivido demasiadas cosas juntos como para dejar que la complicidad, los golpes en la puerta, las lecturas comunes y el tejido íntimo que bordan las desgracias compartidas pudieran deshilacharse por culpa de veinticuatro kilómetros. Sabía que ninguna distancia abierta entre ellos por la vida, estuviesen donde estuviesen, en las ciudades o en los continentes más apartados, trabajando como utilleros de circo, obreros metalúrgicos, libreros, periodistas o poetas, debilitaría jamás su sentimiento de hermandad, el pacto de unos muchachos unidos por la guerra, la pobreza y la necesidad de sobrevivir. Pero también sabía Ángel que empezaba otro capítulo de la novela interminable, y que era el primer paso para que los recuerdos fuesen sustituyendo a la cercanía diaria, al rumor cotidiano, a la certeza de vivir dentro de las mismas palabras, casi en las mismas sílabas, mañana, librería, cine, hermano, sábado, sí, no.

—Parece como si nos fuésemos al fin del mundo —ironizó el tío Ignacio, al ver el dolor solemne de la pandilla en la mañana de la despedida.

—No, si es por Paco Ignacio y por Amaro —respondió Ángel, con una sonrisa forzada en los labios—. Pudiendo ver jugar al Oviedo, ahora van a tener que contentarse con el Sporting.

—Mira por dónde, Angelín, me acabas de recordar un motivo para irme contento. Por fin voy a vivir en un lugar decente. Tus delanteras eléctricas están llenas de cortocircuitos. Os vais a enterar…

—Nunca supe lo que es miedo.

Soy de Oviedo.

Si Paco Ignacio me manda

y dice: Quieto, aquí estoy.

Que si me ordenara: Anda,

le respondiera: Allá voy.

Todos, incluido Monsieur, rompieron a reír con la improvisación de Ángel. Después de la admiración que despertaron en el grupo de amigos los versos vanguardistas de Gerardo Diego, había caído entre ellos como un jarro de agua fría, como una decepción avergonzada e íntima, la noticia de que el poeta no sólo apoyaba al régimen de Franco, sino que era el autor de una canción, Soy de Oviedo, en la que tomaba la palabra la mismísima catedral de la ciudad para ponerse a las órdenes del coronel Aranda, el ángel exterminador. Era, sin duda, una buena broma, y Ángel manipulaba los versos de Gerardo Diego para afirmar que ni la distancia geográfica, ni el paso de los años, ni las mayores catástrofes, iban a romper aquella amistad, nacida como una flor en el desierto gracias al destino y por culpa del coronel Aranda. Con una sonrisa en los labios, parecía más soportable que los Taibo se marcharan en busca del mar y de unas calles con mejores horizontes de vida.

Pero Ángel se sintió abatido, cayó en un extraño estado melancólico. No se trataba sólo de la ausencia de sus amigos, sosegada con excursiones a Gijón y con una correspondencia llena de humor y de melancolía literaria. Se apoderó de su carácter una sensación aguda de vivir en vano, fuera de lugar, en una ciudad donde ya no transcurría la vida, como si sus sueños y sus amores habitaran en un sitio y su cuerpo en otro. Podía ser Gijón, o París, o Santiago de Chile, o Guarda, o cualquier otra ciudad de las que temblaban en las voces nocturnas y metálicas que había escuchado junto al aparato radiofónico de José Antonio, pero tenía la sensación de que su vida estaba sucediendo en otro lugar y que por un desajuste de horarios y de geografías no era dueño de su existencia, de sus citas, de sus pasos. Uno de los poemas de amor más conocidos de Ángel González, «Canción de invierno y de verano», habla de ese desencuentro íntimo, de esa incomodidad sentimental confundida con una desorientación geográfica, que persiguió al autor desde su juventud:

Cuando es invierno en el mar del Norte

es verano en Valparaíso.

Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el puerto de Bremen

con jirones de niebla y de hielo en sus cabos,

mientras los balandros soleados arrastran por la superficie del

Pacífico Sur bellas bañistas.

Eso sucede en el mismo tiempo,

pero jamás en el mismo día.

Porque cuando es de día en el mar del Norte

—brumas y sombras absorbiendo restos

de sucia luz—

es de noche en Valparaíso

—rutilantes estrellas lanzando agudos dardos

a las olas dormidas.

Cómo dudar que nos quisimos,

que me seguía tu pensamiento

y mi voz te buscaba —detrás,

muy cerca, iba mi boca.

Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto:

primaveras, veranos, soles, lunas.

Pero jamás en el mismo día.

Ángel no pisaba las calles de su ciudad en el mismo día o a la misma hora. Se quedaba encerrado en el despacho, pasaba horas buscando compañía en la guitarra, un instrumento que, a diferencia del violín, sonaba cada vez mejor entre sus manos. O bajaba afantasmado las escaleras de su casa, caminaba hacia el colegio Fruela, se esforzaba en mantener el prestigio alicaído de Churchill. Pero no estaba en sí mismo, no ocupaba sus huellas, mataba los días a la espera de la llegada del sábado para quedar con Manolo Lombardero, la única presencia que conseguía devolverlo a la realidad. Otros amigos se acercaban, formaban parte de sus paseos por la ciudad, de los nuevos proyectos que surgían y desaparecían, pero ninguno alcanzaba el grado de intimidad de los Taibo, porque siempre había una carencia, un motivo de duda, una distancia humana más grave que los veinticuatro kilómetros que separaban Gijón de Oviedo. Ignacio Rodríguez Coalla, antiguo compañero de Ángel en el instituto, buscaba su amistad, pero creía demasiado en los servicios al Régimen de su padre, un señor muy reaccionario que colaboraba con la policía para tender trampas y capturar a los republicanos que estaban escondidos en el monte. Manolo y Ángel se cruzaban miradas y sonrisas cada vez que Ignacio insistía en explicar que su padre era ciudadano muy de fiar, tan noble y tan de fiar que los rojos sólo se atrevían a entregarse cuando él estaba presente.

También fue asiduo el trato con Nicanor García, un muchacho pelirrojo y muy propenso a utilizar el idioma de manera dificultosa y arrevesada. Le gustaba emplear en sus conversaciones un vocabulario vestido de domingo, como si el fin de semana fuese una lengua con fiebre, un diccionario compuesto sólo de palabras añejas. Buena parte de los esfuerzos de Manolo y Ángel, entre adverbio y proverbio, estaban destinados a conseguir que su amigo pelirrojo, de economía más saneada, les convidase a cenar algún sábado en Casa La Gocha, restaurante que ofrecía un plato de judías estofadas, un huevo frito, pan y vino, al precio módico de una peseta. Con Nicanor también, y con otro muchacho llamado José Manuel de la Vega, acudían al bar Riesgo para jugar al parchís. El ruido de los dados y los cubiletes saltaba sobre las mesas como un azar doméstico, como una prisa cuadriculada y mentirosa, una estrategia de azules, rojos, verdes y amarillos que permitía practicar la violencia y el canibalismo sin cometer delitos de sangre. Las mejores partidas lograban darle al hastío la forma cúbica de un juego. Cada vez que se comía una ficha, era divertido escuchar el grito de guerra de José Manuel, chúpame la camiseta, chúpame la camiseta, porque rompía el tono culterano de Nicanor y acarreaba un aire insolente y popular que hacía temblar con un escalofrío el aire sucio de las tardes y los meses muertos.

La verdad es que lo único que había recuperado su viejo esplendor en Oviedo era el fútbol. La ciudad disfrutaba otra vez de un fútbol excelente, un fútbol de antes de la guerra, una alegría de camiseta azul y pantalones blancos, con títulos al alcance de la mano, goles, emoción en la liga y una nueva delantera eléctrica formada por Antón, Goyín, Echevarría, Herrerita y Emilín. El partido internacional que inauguró en 1932 el campo de Buenavista, en el que Ángel se había colado de la mano de un extraño, sirvió para que el Oviedo F. C. tomase conciencia de su propio arrojo y se empeñara en lograr el ascenso a primera división. Lo consiguió gracias a Isidoro Lángara, el delantero vasco que soñaba con los pies y se hermanaba en cada partido con el gol. Él se inventó la primera delantera eléctrica junto a Casucu, Gallart, Galé e Inciarte, y después lideró la segunda, jugando siempre de delantero centro y de cara a la meta, con Casucu y Gallart todavía a la derecha, pero con los refuerzos de Herrerita y Emilín a la izquierda, un ataque de lujo que llevó al equipo hasta el tercer puesto de la clasificación en las temporadas 1934-1935 y 1935-1936.

Ángel se había hecho socio del Oviedo, junto a Manolo Lombardero, y le gustaba ejercer también de Churchill en asuntos de teología futbolística. Isidro Lángara, comentaba con melancolía, fue máximo goleador en las temporadas 33, 34, 35 y 36. Después de la destrucción del campo de Buenavista durante la guerra y de que los mejores jugadores se hubiesen repartido por otros equipos, la temporada 1942-1943 había devuelto a la ciudad su antiguo esplendor, con una nueva delantera eléctrica, que hacía vivir los domingos con una pasión rotunda, conclusiva, añadía Nicanor, mucho más cautivadora que los cubiletes del café Riesgo. Daba gusto aplaudir otra vez las carreras por la banda izquierda de Emilín, los disparos secos de Herrerita, pero faltaba Isidro Lángara, el máximo goleador, que jugaba ahora en los campos del exilio.

Ángel conocía su historia, la conservaba dentro de su equipaje melancólico, la mezclaba con su sensación de malestar íntimo, con su idea de que la vida estaba sucediendo en otro lugar, en unas gradas de México o en el estadio argentino del San Lorenzo de Almagro. Lángara había sido el héroe del Mundial de Italia en 1934, con sus dos goles derrotó a la selección de Brasil, y los italianos tuvieron que lesionarlo para vencer a España en una eliminatoria a tres partidos manipulada por el fascismo. Cuando estalló la guerra se mantuvo leal al Gobierno, formó parte de la selección de Euskadi que se fue a América para recaudar fondos y hacer giras de propaganda a favor de la causa republicana, y luego permaneció en el exilio. Su amigo Ángel Zubieta le facilitó un puesto en el San Lorenzo de Almagro, el equipo que años más tarde traería a España las tácticas de juego, convirtiendo el fútbol en un arte inteligente, algo mucho más calculado que un vértigo de carreras y patadones hacia delante.

No, no estaba en el equipo Isidoro Lángara, ni el Oviedo consiguió el tercer puesto en la clasificación, pero una sexta plaza en primera división no estaba mal después de lo que había ocurrido sobre el campo de juego o de batalla durante la guerra. Y todavía salieron las cosas mejor en la temporada 1943-1944, cuando el equipo consiguió quedar el cuarto, gracias a las carreras por la banda derecha de Antón, el extremo que jugaba con una boina para defender su calva de las nevadas, las lluvias y los fríos. Es maravilloso, una flecha con la boina calada, pero a mí me gusta más Herrerita, decía Ángel con ánimo de poner el dedo en la llaga. No es como Lángara, hay rumores sobre el mal comportamiento en la guerra de su hermano, otro jugador, Ramón Herrera el Bueno, que está ahora en la División Azul. Pero Herrerita cuenta con el mérito inapreciable de haber dejado el Sporting por el Oviedo, explicaba Ángel, sintiendo que la broma tuviese que aguardar, para caer sobre los Taibo, a los fines de semana hermoseados por una visita a Gijón.

Ángel también se propuso mejorar sus resultados en la temporada 1943-1944, porque el segundo curso en el colegio Fruela había supuesto una campaña escolar más bien modesta, como de mitad de la tabla, con 9 en matemáticas y Latín, pero con 6 en Literatura y Cosmología, y 5 en Geografía, Historia, Educación Artística, Filosofía y Francés, calificaciones pobres que le habían bajado la nota media hasta el 6, 50. Incluso el padre Ángel tuvo que colocar un 7 en la cartilla de su alumno preferido, porque la melancolía y la insatisfacción vital habían recortado la capacidad fulminante de Churchill para saberlo todo sobre los orígenes del universo y el papel de los ángeles y los demonios. No sé qué demonio te tiene preocupado a ti, seguramente un demonio femenino, le decía con aire de advertencia lastimosa el padre Ángel, para pedirle que hiciera un esfuerzo, que el próximo curso iba a ser el último y debía entrar por la puerta grande en la universidad.

Así fue. El alumno pudo separar sus melancolías de sus calificaciones, y mientras él iba adelgazando para pesar cada vez menos en los zapatos que recorrían la ciudad, la calle Cimadevilla, la avenida de Galicia, la calle Doctor Casal, el suelo de la librería Cervantes o del bar Riesgo, iban engordando de nuevo sus aprobados hasta convertirse en sobresalientes. Fue capaz hasta de matricularse con Manolo Lombardero en unas clases particulares de inglés que ofrecía el jefe de la Oficina de Turismo, con la intención de divulgar la cultura anglosajona y de completar su sueldo. Muy partidario del método inventado por Maximilian Berlitz en el siglo XIX, el profesor intentaba que aprendiesen el idioma con la misma naturalidad de quien asimila su lengua nativa. En las clases sólo utilizaba el inglés, y estaba seguro de que al final sus alumnos dominarían la lengua con una sencillez perfecta. Bastaba con alcanzar gradualmente las habilidades de la comprensión, el habla, la lectura y la escritura. Pero la asimilación natural del inglés fue uno más de los proyectos rotos por la diosa Fortuna, porque al jefe de la Oficina de Turismo lo destinaron a la delegación de Londres, y para la ciudad del Támesis se fue con su método Berlitz, dispuesto a completar el sueldo con jóvenes ingleses deseosos de aprender el español.

Cuando llegó la noticia de que Maruja había sido rehabilitada como maestra, Ángel no había visto aún a Dios, ni podía sospechar las consecuencias que esta decisión administrativa tendría sobre su futuro. Se trataba de una dicha amarga, porque Maruja necesitaba sentirse de nuevo maestra, llevar una escuela, salir de casa, encontrar por fin un novio, pero el perdón de las autoridades, recelosas de su pasado y de su imagen pública, la obligaba a buscar un destino a más de cincuenta kilómetros de Oviedo. Otro miembro decisivo de la familia debía abandonar la casa para seguir viviendo. La marcha de Maruja dejaba un poco más sola todavía a su madre, abandonada a una tristeza sin amparo y a una vida que le cambiaba de forma cruel hijos por huéspedes, amores y conflictos familiares por conversaciones pulcras de pensión. Ahora se sentaban a la mesa Álvaro Faes, un muchacho de Gijón que estudiaba en Oviedo, y el teniente coronel Ramírez, con su joven esposa Carmelina, tan joven que muy bien podría ser su hija. No creo que estén casados, oyó Ángel que le decía su madre a Maruja, es muy posible que sea su querida. Era una de las últimas noches que Maruja pasaba en casa, y más que reírse como otras veces del comentario malicioso, Ángel sintió un dolor en el pecho, porque iba a dejar de oír las conversaciones secretas que su madre y su hermana mantenían en la camona, y porque el silencio inmediato que iba a caer sobre su cama sellaría otra época, otro tiempo roto, cerrado con la llave de la maleta de Maruja y con los preparativos de su viaje a Páramo del Sil, un pueblo de la sierra de León, a mitad de camino entre Ponferrada y Villablino, que no estaba tan lejos como Santiago de Chile, pero que volvía a poner una nube negra sobre el cielo de la familia.

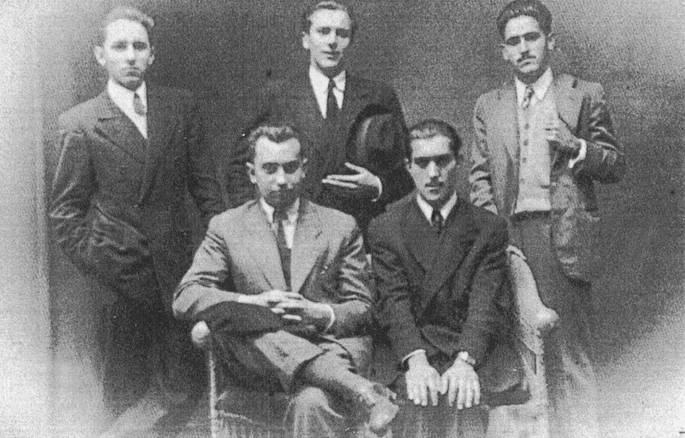

Paco Ignacio, Manuel Lombardero y Amaro Taibo. Sentados: Ángel González y Benigno Canal. Oviedo, 1944.

Maruja se marchó, y Ángel tomó conciencia de la edad de su madre, la vio pequeña, vestida de luto, con el pelo blanco, sirviendo la sopa a la hora de la cena, rodeada por las sillas vacías de Manolo, Pedro y Maruja, y por las sillas de los huéspedes, y la quiso más que nunca, necesitó devolverle lo antes posible el valor de todos sus sacrificios, hacerse un hombre de provecho y sacar fuerzas de una flaqueza cada vez más llamativa. No estarás enfermo, ¿verdad, hijo? No, mamá, no estoy enfermo, es que estoy estudiando mucho, y si me encuentro mal, me lo callo, pensaba Ángel, porque en la temporada 1943-1944 he tomado la decisión de acabar el bachillerato por goleada, de subir en la tabla, de sacar 10 en Matemáticas, Literatura, Inglés, Educación Artística, Religión, Latín, Francés, Física, Química, y 7 en Filosofía, y 6 en Griego, hasta conseguir una nota media de 9,1, y luego seguir estudiando, seguir callando que me encuentro mal, porque si no, va a ser imposible que acuda al examen de Estado, y quiero aprobar como sea y conseguir de una vez el título… La carpeta azul confirma que la Comisión Examinadora reconoció el esfuerzo del alumno matriculado con el número 852, en la convocatoria de junio, concediéndole la calificación de Notable.

Se conservan también algunas fotos de la excursión que organizaron Amaro y Paco Ignacio Taibo en los primeros días del verano de 1944. Flota en las imágenes una alegría de baile, porque alguien ha acarreado una gramola de cuerda y las amigas de Gijón no ponen reparos a la hora de escoger pareja e improvisar una fiesta en medio del campo. Paco Ignacio, muy enamorado, irradia felicidad. Ángel sonríe desde un cuerpo delgado, con una dicha costosa, ahogada, y parece mentira que nadie sospechase entonces el significado de su debilidad. También es asombroso que pudiera participar sin quejarse en una jornada agotadora. Los Taibo llegaron a Oviedo en el ferrocarril de Gijón a las ocho de la mañana, el grupo de amigos, otra vez reunido, cogió un tren hacia San Esteban de Pravia, y desde allí caminó hasta Avilés, para tomar el ferrocarril de Carreño que les llevó a Gijón. El mar, la gramola de cuerda, el baile, los prados, la alegría del reencuentro con los amigos, la novia de Paco Ignacio brillan en la sonrisa de Ángel, porque a veces la necesidad de ser feliz es más fuerte que la historia personal y que el propio cuerpo. Cualquier cosa podía ocurrir en los ojos de aquel joven que miraba a la cámara con un secreto desolado en su sonrisa.

Muchos años más tarde, su amigo el poeta y profesor Carlos Bousoño le explicó que se trataba exactamente de una visión de Dios sin percepciones, muy parecida a las que había descrito Santa Teresa de Jesús. Un prisma luminoso, una figura transparente y triangular, se elevó en el amanecer delante de Ángel, que estaba acostado en su cama. Fue muy poco después de volver de la excursión a San Esteban de Pravia, la casa estaba en silencio, ningún ruido surgía de la cama de su madre, ni de las habitaciones de los huéspedes, ni de las calles de la ciudad. Tampoco Dios habló, pero tuvo la certeza de que se trataba de él, de que estaba allí, inconfundible en su luz y su transparencia, sin que hubiera confusión con ninguna otra figura sobrenatural o real, viva o muerta, benigna o maligna, pasada o futura. Dios estaba allí, ocupando el lado izquierdo de la habitación, con el tiempo detenido, con el universo concentrado en una forma incandescente, como si un triángulo pudiera reunir todos los puntos de vista, las existencias pasadas y por venir, el relato inacabado del mundo. Y no sintió miedo, ni felicidad, ni culpa, sólo intuyó la fotografía de su padre colgada en la pared del despacho y empezó a notar un agotamiento pacífico y tranquilizador, parecido al sueño, y la evidencia de que iba a vivir el resto de sus días con el aplomo o la cordura del ateo que, después de ver a Dios, decide no cambiar de principios. Nadie puede discutir que los principios sólidos se parecen mucho a la terquedad.

Esa misma tarde un ataque de tos le manchó el pañuelo de sangre.