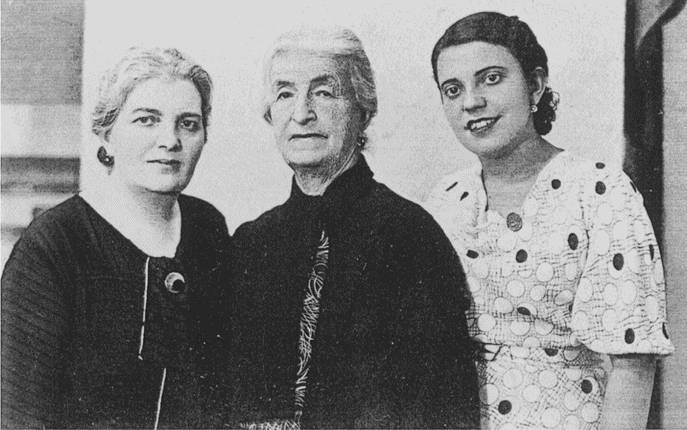

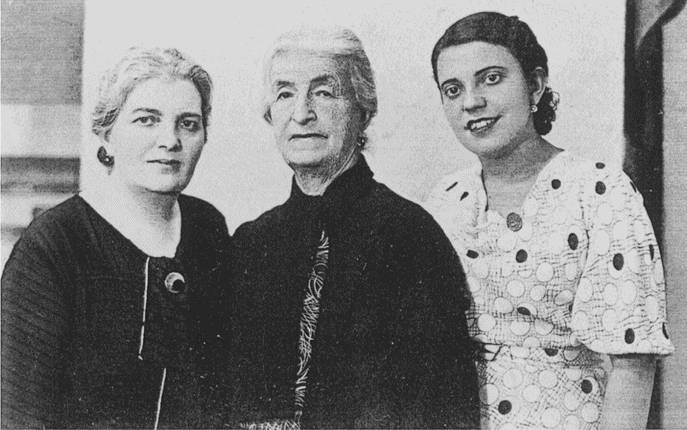

María Muñiz, tía Clotilde y Maruja.

14. Cosas que ya se saben, pero merece la pena contar

La radio de galena que había comprado Pedro González Cano poco antes de morir dejó de funcionar nueve años después, la noche del 20 de julio de 1936. Tal vez hubiera podido arreglarse, para dar así una vida más larga a la ilusión de modernidad que siempre guió los actos y las adquisiciones del añorado padre de familia, pero la situación aconsejó guardar un silencio averiado y prudente. Hacer gestiones para componer una radio en una ciudad sitiada es sin duda una provocación, un modo de airear que se quieren conocer noticias del otro lado de las trincheras, porque no se da crédito a los bandos y las declaraciones oficiales. La radio de don Pedro naufragó en un chapoteo de palabras y ruidos agudos cuando más falta hacía. Pero murió en acto de servicio, y antes de cerrar los labios cumplió su última misión. Gracias a ella, Ángel pudo recordar durante muchos años el inicio de la guerra en la voz lejana, neutra, en blanco y negro, de un locutor que a lo largo de tres noches y media dio cuenta de la sublevación, los desmentidos, los llamamientos a la calma, las tristes realidades y la furia. Todo empezó en Melilla, el 17 de julio, cuando se produjo el primer altercado militar, el prólogo del pánico, el relámpago que abre la tormenta.

—Se levantó el general Yagüe, fue el comienzo de la sublevación de 1936 —así empezaron los nombres de los generales a apoderarse de las radios, los periódicos y las calles. Pronunciamientos del general Yagüe en Melilla, el general Franco está en África, el general Mola ordena desde Navarra, ¿habéis oído lo que dijo el general Queipo de Llano en Radio Sevilla?, parece que Zaragoza ha caído en las manos del general Cabanellas. O, también, al general Fanjul le ha salido el tiro por la culata en Madrid. Empezaba el tiempo de los generales.

Esa noche Pedro no durmió en casa. ¿Dónde estará Pedro?, volvió a preguntarse la madre, ante el silencio de Manolo, incapaz de ayudar, porque no sabía dónde acudir en busca de su hermano, y porque tampoco encontraba en su ánimo un resto de sosiego que ofrecerle a nadie. Aunque las informaciones de la radio invitaban a la tranquilidad y aseguraban que el Gobierno mantenía la situación bajo control, no era difícil intuir que la conspiración militar temida desde las elecciones generales de febrero acababa de estallar en África. Pedro lo confirmó a la mañana siguiente, cuando se presentó sin haber dormido y con unas ojeras cargadas de secretos.

—¿Qué ha pasado? —preguntó doña María.

—Nada, que han censurado otra vez el Avance. Me reuní con unos amigos en el periódico para discutir lo que se hacía. Voy a acostarme un rato. Por favor, mamá, despiértame a las cinco de la tarde. Que no se te olvide.

Manolo entró con Pedro en la habitación, quería enterarse de lo que estaba sucediendo. La cosa iba en serio. El general Fanjul estaba levantando a los militares en Madrid. Indalecio Prieto había llamado a Asturias para pedir una expedición de mineros dispuestos a defender la capital. Pedro se iba con ellos, había quedado en la puerta del periódico a las siete de la tarde. La situación parecía controlada en Asturias, porque el coronel Aranda era leal al gobierno de la República. Y lo de la censura de Avance no era cuento. Sospechando la gravedad de la situación y el peligro de las indecisiones, el diario había decidido llamar a la acción, con un editorial en primera página titulado «Cojones y dinamita». Pero el Gobierno Civil deseaba evitar los tumultos, confiaba en solucionar el conflicto sin alarmismos, y había censurado la respuesta contundente de los socialistas.

Cuando el reloj marcó las cinco de la tarde, Manolo no dijo nada, ni quiso recordarle a su madre lo que su madre no había olvidado. A las seis, Ángel subió de la calle para que Soledad le preparase la merienda. A las seis y media, Maruja cerró el libro que se esforzaba en leer y se quejó del calor inhumano que estaba haciendo esa tarde. A las siete, Pedro salió de su habitación a medio vestir y le preguntó a su madre de manera seca, hiriente, por qué no lo había despertado. Ángel lo recuerda con una extraña precisión, porque nunca había visto a Pedro tan enfadado, nunca le había visto tratar a su madre con tan poco respeto. Adiós a todos, dijo, caminando con precipitación hacia la puerta. Ángel lo recuerda porque no se acercó a él para darle un beso, ni le pidió perdón a su madre por los malos modos, ni bromeó con Soledad. ¿Te preparo algo?, preguntaba y refunfuñaba Soledad, saliendo de la cocina. Pedro cambió el tono de voz, ocultó la tensión del rostro, disfrazó la urgencia de sus movimientos, y con naturalidad, con la escasez sentimental de la indiferencia, como si no ocurriese nada, levantó la mano para decir adiós. Manolo se levantó, lo detuvo en la puerta, intercambiaron unas palabras mordidas por el silencio que los demás no pudieron oír, se dieron la mano, y un deseo triste de buena suerte cerró aquel episodio imborrable. Eso dijo Manolo, buena suerte. Ángel lo recuerda, porque nunca había visto a Manolo y a Pedro darse la mano. Aquella vez no hubo beso entre los dos, sino las manos que se estrechaban solemnemente y un deseo de buena suerte. Ángel recuerda también que la puerta se convirtió de pronto en una raya en el tiempo, una frontera, el límite final de un mundo, porque Pedro empezó a bajar los escalones hacia una calle de dimensiones imprevisibles, y Manolo se dio la vuelta, y con paso lento, preocupado, se sentó en una de las butacas más temerarias del comedor.

Ángel lo recordó muchas veces, y lo sigue recordando ahora, y la memoria agrava la precipitación y la seriedad de la despedida. La memoria intensifica la solemnidad de las manos al estrecharse, la seriedad extraña de la expresión, el frío de la buena suerte, porque cada vez que repite la escena, cada vez que sitúa a sus hermanos en la puerta, diciéndose adiós, sin un beso o una sonrisa para los demás, ya sabe que los demás estaban condenados a seguir cumpliendo años en una vida sin Manolo y sin Pedro, ya sabe que quedarse en la casa iba a ser más peligroso que correr hacia un camión aparcado en la calle Asturias, ya sabe que ese viaje camino de Madrid iba a interrumpirse en Benavente, un día después, cuando los militares de Valladolid y de León se hubiesen levantado también contra su gobierno legítimo, ya sabe que Pedro no viviría nunca más en la casa, tercero izquierda, número 8, calle Fuertes Acevedo, y sabe que sólo volvería de visita, gracias a la tregua melancólica de un exilio definitivo, treinta años después, cuando formase parte de otro mundo y de otra familia.

La madre de Ángel tenía miedo del viento, era pequeña de estatura y le asustaban los truenos y las guerras. Los amigos de Ángel la verían muchas veces por la calle, vestida de luto, con el pelo blanco, tan bajita, ir de aquí para allá, de una gestión a otra, de las partidas de defunción a los recursos administrativos, acompañada de su hijo menor, un adolescente que andaba de forma muy curiosa, como si caminase sobre un colchón y sus pasos se convirtieran por necesidad en metódicos saltos amortiguados que imitaban el movimiento de las olas. Pero eso sería después, ya en los años cuarenta. La primera vez que Ángel vio a su madre hundida en el silencio de una anciana, pequeña de estatura y con los ojos clavados en sus propios abismos, fue aquella tarde de julio de 1936, cuando el miedo a la guerra se había hecho por fin realidad y todas las conversaciones se llenaban de generales, ciudades y despedidas. Ángel González, cuando su memoria conocía ya casi todo lo ocurrido y casi todo lo que no había llegado a suceder, volvió al tiempo de su última infancia para hablar de los miedos de su madre, en un poema titulado «Primera evocación»:

Recuerdo

que yo no comprendía.

El viento se llevaba

silbando

las hojas de los árboles,

y era como un alegre barrendero

que dejaba las niñas

despeinadas y enteras,

con las piernas desnudas e inocentes.

Por otra parte, el trueno

tronaba demasiado, era imposible

soportar sin horror esa estridencia,

aunque jamás ocurría nada luego:

la lluvia se encargaba de borrar

el dibujo violento del relámpago

y el arco iris ponía

un bucólico fin a tanto estrépito.

Llegó también la guerra un mal verano.

Llegó después la paz, tras un invierno

todavía peor. Esa vez, sin embargo,

no devolvió lo arrebatado el viento.

Ni la lluvia

pudo borrar las huellas de la sangre.

Perdido para siempre lo perdido,

atrás quedó definitivamente

muerto lo que fue muerto.

Por eso (y por más cosas)

recuerdo muchas veces a mi madre…

La noticia de que el ejército se había sublevado también en Oviedo llegó a Benavente en la madrugada del 20 de julio. Allí, desorientada entre las informaciones de la sublevación militar y una red tortuosa de ferrocarriles y de carreteras, estaba la expedición de mineros que había salido de Asturias en camiones y en tren para defender Madrid. Se discutía por dónde dirigirse a la capital de España, cómo salvar la artillería de las ciudades sublevadas, cuando un emisario de Asturias llegó con la noticia de que el coronel Aranda era un traidor. El falso amigo de Prieto se sumaba a la rebelión y acataba la consigna de mano dura que había ordenado el general Mola para reducir cualquier foco de oposición. La jugada le había salido perfecta al coronel, porque en Asturias, después de la Revolución de Octubre y de la victoria del Frente Popular, más que un foco, la izquierda era un incendio alimentado por la liberación de los presos, la vuelta de los exiliados y el recuerdo de las torturas, las ejecuciones y los juicios falsos. Aranda, antes de sumarse al golpe de Estado, consiguió alejar de Asturias a un verdadero ejército de mineros combativos.

Aunque se había subido a un camión que nunca llegaría a Madrid y aunque fue recibido a tiros en León, Pedro tuvo suerte cuando despertó de aquel sueño que su madre no había querido interrumpir. Llegó a la cita en la calle Asturias, donde se habían concentrado los coches, autobuses y camiones de la expedición minera, y cayó por fortuna en una trampa que le iba a salvar la vida. Su amigo Rionda, que por un problema familiar de última hora decidió quedarse en Oviedo, corrió peor suerte. Cuando se supo que el Gobierno había dado orden de armar a la población civil, para asegurar la defensa de la ciudad ante el peligro de la sublevación, los militantes de las organizaciones obreras acudieron al cuartel de Santa Clara para recibir su fusil. Desde la mañana del día 18 se había exigido al gobernador el reparto de armas entre la población, pero se trataba de una decisión comprometida, con muchas sombras temibles para la convivencia pacífica. El día 18 y la mañana del 19 pasaron entre las grietas que dejaban las dudas del orden público en una realidad ya acuartelada. El coronel Aranda, instalado en el cuartel de Pelayo, mandó llamar al comandante Caballero y le ordenó que se hiciera con el mando del cuartel de Santa Clara.

—Gerardo Caballero Olabézar.

—¿Qué dices? —le pregunto a Ángel, sorprendido por la interrupción.

María Muñiz, tía Clotilde y Maruja.

—Digo que se llamaba Gerardo Caballero Olabézar. Las conversaciones se llenaron de generales, coroneles, comandantes, capitanes y tenientes. Como estaban enmascarados en sus graduaciones, se nos olvida que eran personas con nombre y apellidos, con una infancia y una madurez, con poder de decisión y responsabilidad de conciencia. El comandante Caballero se llamaba Gerardo Caballero Olabézar, y el coronel ambiguo y conspirador que le dio la orden se llamaba Antonio Aranda Mata. Yo pasé mi adolescencia bajo la solemnidad triunfal de sus fotografías y bajo su retórica.

En esas fotografías recordadas por Ángel, el fajín de general le apretaba ya a Aranda una barriga insolente y un cuerpo más que robusto, que cumplía la orden de soportar con altivez las gafas redondas sobre la cara ancha y mofletuda, la sonrisa orgullosa bajo el bigote recortado y los botones de la guerrera distribuidos con disciplina militar sobre el pecho, los bolsillos, las solapas y el honor del soldado. Antonio Aranda actuó como espada y escudo de Oviedo, abanderado victorioso de España frente a la Asturias roja, impávido en el peligro, lúcido en las dificultades, diestro en la maniobra, heroico en el combate, general insigne de los nuevos y auténticos Grandes de España. Así palpitaba la lira bélica que había salido de los cuarteles para dominar poco a poco la radio, las calles y las conversaciones. Antonio Aranda se comportó como espada y escudo de Oviedo, según la opinión de Óscar Pérez Solís. Claro que, como resulta lógico, en estas coyunturas siempre hay diferencia de opiniones. No todos los asturianos pensaron entonces lo mismo, e incluso Pérez Solís hubiese podido describir al héroe de forma muy distinta si esta historia no le llega a alcanzar en un momento concreto de su existencia, cuando respiraba y daba órdenes como capitán falangista de la 18.ª Compañía de Asalto. Muy diferente hubiera sido su opinión, tal vez no su estilo literario, si nuestros recuerdos le llegan a preguntar mientras era anarquista y teniente de artillería, o director del periódico socialista Adelante, o fundador del Partido Comunista Obrero, o exiliado en Moscú, o Secretario General del Partido Comunista de España. Pero el caso es que le hemos descubierto después de que el célebre padre Gafo, gracias a sucesivas visitas en el Hospital Civil de Bilbao y a una emocionada correspondencia mantenida por el dominico y el temible comunista desde la cárcel de Barcelona, consiguiera darle la vuelta a su conciencia y transformarlo en un ferviente colaborador del Glorioso Alzamiento Nacional, autor de libros patrióticos y buen ejemplo de los recursos literarios que invadieron la retórica española al tiempo que las tropas de los generales, espadas y escudos de España, diestros en la maniobra y heroicos en el combate, se extendían por la piel de la nación.

En la tarde del 19 de julio, Antonio Aranda Mata ordenó a Gerardo Caballero Olabézar que se hiciera con el mando del cuartel de Santa Clara, porque se esperaba que algunos guardias de asalto ofrecieran allí resistencia a la sublevación. El comandante Caballero había sido apartado del servicio y trasladado a Zaragoza después de protagonizar los desgraciados acontecimientos del 22 de mayo, cuando un grupo de guardias de Asalto, siguiendo una estrategia urbana de ajuste de cuentas, disparó contra la multitud que disfrutaba de una verbena popular. Le había sustituido el comandante Ros, un hombre poco de fiar, porque era leal a la República y cumplía con entusiasmo las órdenes del Gobierno Civil.

—Alfonso Ros Hernández.

—¿Cómo dices?

—Alfonso Ros Hernández —vuelve a apostillar Ángel—. También merece la pena que recordemos su nombre.

El comandante Ros fue ametrallado en la mañana del 20 de julio, cuando levantaba un pañuelo blanco en señal de rendición y encabezaba al grupo de militares leales que habían resistido durante toda una noche a la insubordinación militar en el cuartel de Santa Clara. El comandante Caballero no dudó en dar la orden de fuego, como tampoco había dudado la tarde anterior en gritar ¡Viva España! y disparar desde las ventanas altas del cuartel contra los obreros desorientados que se agrupaban en el patio a la espera de recibir las armas prometidas. El comandante Caballero Olabézar tenía un espíritu resolutivo que evitaba cualquier tipo de dudas a la hora de imponer el honor de los uniformes, como había demostrado ya contra la población civil de Oviedo, esa gentuza que se atrevió a desarmar a unos guardias de asalto vestidos de paisano, después de que dispararan al cielo y amenazaran con pistolas a los bailarines de una verbena en la Corrada del Obispo. El comandante Gerardo Caballero Olabézar reapareció en Oviedo con una mancha en su hoja de servicios, pero con el mismo espíritu de sacrificio que siempre había guiado sus pasos. Contactó con Aranda, recibió la orden, habló con sus antiguos subordinados, pidió que se sumaran a la rebelión, subió al segundo piso, gritó ¡Viva España! y acribilló a los obreros que esperaban las armas ofrecidas por el Gobierno Civil. Allí estaba y allí murió el electricista Rionda, amigo y compañero de Pedro, muy simpático con los niños y admirador hasta la superstición de la enciclopedia Espasa. Allí estaban sus ojos azules y su pelo rubio, que quizá llamó la atención del guardia de asalto que le apuntó entre la multitud para acabar con su vida. No había podido sumarse a la expedición madrileña por un problema familiar de última hora.

—Tal vez su madre no lo despertó a tiempo, vete tú a saber. Así ocurren las cosas. Crees que estás ayudando a alguien, defendiéndolo, y de pronto descubres que lo has acompañado a la muerte. Lo que a mí me duele es no recordar su nombre aquí, no poder repetir letra a letra su nombre y su segundo apellido. Ningún libro ha conservado el nombre completo, ni ha publicado la fotografía de Rionda.

—Pero sabemos ahora que te regaló carne de membrillo y que le regañaba a Pedro por no estudiar.

—Deberíamos saber muchas cosas —insiste Ángel, dueño de unos recuerdos que sólo conservan una parte mínima y suya de la historia.

El pasado ilumina un lugar, un rincón, dispone los acontecimientos y las situaciones vividas como puntos de ciudades importantes en un mapa, como las líneas de una frontera, como la silueta de una montaña. Cada dato, cada hecho que se recupera, queda envuelto por un territorio inmenso, sin nombres, en el que se disuelven miles de acontecimientos, miles de rostros, sombras que tejen el bosque espeso de la oscuridad y el olvido. Parece que las palabras le duelen a Ángel, pero no por atreverse a mirar hacia un pasado violento, sino por los rincones de sombra, por la injusticia irremediable del olvido. Habla con lentitud, con cuidado, como quien camina junto a un desfiladero.

—Aquellos años se cargaron de pólvora, es verdad, pero se cargaron sobre todo de vidas, de heroísmos anónimos, de dignidades llenas de esperanza en el futuro, de gentes que cumplieron sus destinos en silencio, gentes nobles y diluidas en su propio tiempo, atrapadas en el patio de un cuartel, en una carretera camino de Madrid, en las faldas de un monte, en los muros de una ciudad, en una red de apoyos clandestinos, en un interrogatorio o en una celda de castigo. Hay muchas cosas que se saben, pero merece la pena volver a contar. Por mucho que se cuente, siempre será más extenso lo que se ha olvidado. Me duele no acordarme ahora del nombre completo de Rionda, dejarlo en esa trinchera maldita de la nada, abierta sobre el pasado como una cicatriz mucho más profunda que la memoria.

Manolo estaba pendiente de un hilo de voz que fluía en la radio. Intentaba orientarse sin salir de la casa, encerrado como un león en su jaula. Iba y venía por la falta de noticias y por los malos datos, cada vez más nervioso, consciente de que el verano era ya una selva que había empezado a arder, y de que las llamas y los humos estrecharían poco a poco el círculo de la supervivencia. Intentaba leer, escuchaba la radio, se sentaba a estudiar en la mesa de su cuarto, miraba por las ventanas de la galería hacia las faldas del Naranco, buscaba en la cocina algo con lo que aplacar el hambre que le acuciaba poco después de haber dejado la comida en el plato, volvía a abrir y a cerrar un libro, volvía a escuchar la radio, y se quedaba en suspenso cada vez que el ruido de un disparo lejano o de un tiroteo cruzaba los tejados de Oviedo. Las armas dominaban las calles de la ciudad, los silencios de la casa y las informaciones de la radio. Manolo le pidió a Ángel que se callara, y se volcó sobre la rejilla de la galena para escuchar al coronel Aranda, que hacía un llamamiento a todos los patriotas dispuestos a tomar las armas para defender el orden y el honor frente a los enemigos de España. El ejército regular necesitaba el apoyo de los falangistas y de las Juventudes de Acción Popular.

Unas horas después, Manolo volvió a pedir silencio en aquella casa donde nadie se atrevía a hablar. La voz de Aranda repetía su declaración de guerra contra los enemigos de la República. Era el mismo bando que el ejército había colocado en la plaza de la Escandalera, pero sus palabras ya no engañaban a nadie, aunque el golpe militar se presentase como una intervención contra los enemigos de las leyes republicanas. La jurisdicción militar encendía y apagaba las luces de los domicilios, regulaba los horarios de los espectáculos y de las aceras, vigilaba el contenido de las publicaciones, avisaba de que cualquier sabotaje contra las vías férreas, el gas, la electricidad y las líneas de telégrafo sería castigado con la pena de muerte, y advertía de que la difusión de rumores iba a ser considerada como un acto sedicioso. Manolo pidió silencio para escuchar mientras la voz ordenaba y mandaba, mientras la voz prohibía y advertía, mientras la voz esperaba del patriotismo y sensatez del pueblo asturiano que, con su conducta leal, honrada y obediente, evitase el empleo de las rigurosas medidas que anteceden y que se dictaban para la seguridad de las personas honradas y en salvación de la República, y cuya aplicación sería inexorable…

En aquel código militar, el delito de rebelión era cometido por los que se quedaban encerrados en su casa, y el rigor del verdugo dependía de la prudencia o la falta de sensatez de sus víctimas. No resultaba extraño que las casas, aunque mantuviesen por obligación las puertas abiertas durante todo el día y la noche, con las persianas, los toldos y las cortinas totalmente levantados, tuviesen un aire espeso de jaula y de cubil de fiera. Hay preocupaciones que no se pueden evitar, ni siquiera en los momentos más graves. Al escuchar por la radio el bando, Ángel atendió sobre todo al artículo número 9, que impedía la permanencia en las calles entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana. Ninguna madre era tan estricta con los horarios del verano. La Madre Patria iba a ejercer su amor con una disciplina más severa que los cuidados de Soledad y doña María a la hora de vigilar con dos pares de ojos, unas gafas gruesas y mucha intuición sus aventuras por las praderas del barrio.

La calle no parecía un lugar seguro. Sonaban disparos, sólo se formaban grupos de falangistas, el paisaje de las tiendas y la fauna de las aceras había cambiado de repente. A las extrañezas propias de los veranos, que transforman la realidad con sus soledades de luz y sus huecos de sombra, se añadían de pronto las desapariciones repentinas y los episodios violentos de la sublevación militar. Los niños habían visto a los defensores de la patria asaltar la sede recién inaugurada del diario Avance y saquear los domicilios de Javier Bueno y del diputado socialista Amador Fernández. Desde las ventanas del edificio, sobre una calle Asturias tomada por los gritos y los aplausos de una espontánea concentración de honrados españoles, cayeron fotografías familiares, libros, papeles, un sombrero y ropas a la moda y pasadas de moda, de verano e invierno, de calle y de casa, de hombres, mujeres y niños, nuevas y viejas, ropas que suelen entrar, salir o quedarse dormidas en los armarios al ritmo de la existencia y de las estaciones del año, y que ahora volaban como pájaros y se estrellaban como suicidas en la calle.

—¡Qué te parece! Dicen que son socialistas y duermen con pijama.

Eso comentó cerca de Ángel un individuo malhumorado y predispuesto a aplaudir. Qué gente tan extraña esa que más aplaude cuando está más enfadada. Había que aprender a defenderse de los individuos coléricos y entusiasmados, porque resultan los más peligrosos, y son partidarios de los castigos ejemplares, de sumarse a las turbas que piden humillaciones y venganzas cuando se les presenta una ocasión propicia. Qué gente tan extraña la que se divierte con el dolor y el miedo de los demás. Ángel escuchó el comentario feliz del personaje indignado y pensó en Manolo, deambulando en su jaula, con el pijama puesto y ganas de cualquier cosa menos de dormir, perdido en todas las habitaciones, sin pararse en una butaca, en una ventana o en un libro. Subió corriendo a la casa para sentirse protegido de los gritos de la gente, pero sobre todo de la amenaza de los pijamas vacíos, de la ropa esparcida en el suelo, de las caras sonrientes en fotografías con el cristal y el marco roto, de las cartas con las palabras y las direcciones pisadas.

Los domicilios caían a la calle y las calles entraban en los domicilios, porque se habían borrado las fronteras entre lo privado y lo público, y ahora el mundo se dividía entre el estado de guerra y el secreto. Manolo estaba en pijama, pidiendo silencio y buscando una frecuencia que no repitiese las órdenes del coronel Aranda, una emisora que trajese consignas de Madrid, himnos en voz baja, proclamas de optimismo sigiloso y republicano. Pero las palabras naufragaron entre los ruidos lejanísimos de las ondas, tembló la noche, parpadeó la luz roja del aparato… y la radio dejó de funcionar. No fue un buen momento para que se estropeara la galena comprada por don Pedro González Cano en 1926. No fue un buen momento para quedarse con los oídos a oscuras, bajo techo y a la intemperie, con los labios secos en un mar de inquietudes, sorprendidos por una avería generalizada, de consecuencias imprevisibles y sin piezas de recambio en el mercado.

El amanecer es una obligación solar que se agradece en las noches extremas. Como la casa no era más segura que la calle, Ángel tardó poco, apenas medio día, en convencer a su madre de que lo dejara salir. Está bien, pero prohibido alejarse, no te separes mucho de nuestro portal, cedió doña María. Subió a la buhardilla, buscó a Pepu, y los dos amigos tomaron posesión de la calle, aprendiendo a convivir con los uniformes y con el ruido lejano e intermitente de los fusiles. El sanatorio de don Celestino estaba en obras. Era fácil colarse en el jardín y asaltar la montaña de arena que había justo al lado de la verja. Una montaña de arena es un tesoro en manos de dos niños que quieren jugar a la paz o a la guerra. Se pueden construir palacios con hermosos jardines o fortalezas repletas de cañones. Se horadan túneles para extraer carbón o para que llegue a la ciudad un tren de mineros surgido desde el centro mismo de la tierra. Se expulsa al enemigo de la cumbre conquistada, o se busca junto al compañero la sensación húmeda de la arena amarilla, la delicia de hundir las manos y los brazos en un refugio esponjoso, mientras el sol de julio devora las esquinas de la tarde.

Algunos vehículos requisados llegaban al sanatorio de don Celestino para dejar o recoger a los primeros combatientes heridos. Un corro de falangistas charlaba en la acera de enfrente. Parecían contentos e indignados, felices de ser dueños de una ciudad en estado de guerra. La mirada de Ángel se cruzó con la del falangista más joven, y los dos se reconocieron. Con las rodillas y las manos sucias de arena, Ángel vio la camisa azul, el brazalete de falange, el pantalón largo, el correaje de cuero y la pistola que se le acercaban con una sonrisa deslumbrante, como de metal al que se le acaba de sacar brillo. Era uno de los muchachos mayores que jugaban al fútbol en San Cucufate. Debía de tener dieciséis o diecisiete años, y resultaba envidiable el uniforme de persona importante, reforzada en autoridad y prestigio, que la vida le había facilitado en pocos meses. Para cambiar de edad no hace falta que pase el tiempo, basta a veces con que pase la vida. Hay admiraciones que no se pueden evitar, ni siquiera en los momentos más graves. Un correaje y una pistola merecían la admiración de Ángel, aunque la sonrisa que llegaba con ellos escondiese algo extraño, una tensión en los labios, una mueca colérica y feliz, que obligaba a mantenerse en estado de desconfianza.

Yo sé quién eres, dijo el falangista, y se puso en cuclillas para estar a la altura de Ángel, que había bajado de la montaña de arena. Yo sé quién eres, y quién es tu hermana, siguió el falangista mientras sacaba la pistola y se la apoyaba al niño en el pecho. Sois una familia de rojos y os voy a matar, no dudes que os voy a matar. Ángel se quedó paralizado, un buen recurso para seguir en pie y no hundirse ante la sonrisa hiriente del antiguo amigo de San Cucufate, y ante la mirada sorprendida de Pepu, que asistía a la escena con los ojos abiertos por la incomprensión y el miedo. Después no digas que no te lo he avisado, os voy a matar a ti y a la roja de tu hermana, ¿está claro? Era un juego, Ángel sabía que era un juego, pero no entre amigos. No os voy a denunciar, os voy a matar, empezando por ti. Era un juego, estaba convencido, no le iba a disparar, no, claro que no, al lado de Pepu, a los pies de la montaña de arena, con las manos y las rodillas sucias, en el jardín del sanatorio de don Celestino, a dos pasos de Soledad, de su madre, de su hermana Maruja y de su hermano Manolo, aunque esto último, por fortuna, no lo supo nunca el falangista.

No le iba a disparar, sabía que era un juego. Pero cuando el muchacho de San Cucufate se levantó, y se fue, y volvió la cabeza para insistir, no creas que es una broma, volveré para matarte, Ángel sabía también el significado de las lágrimas que no llegaron a brotarle de los ojos, unas lágrimas que cayeron hacia adentro, porque para cambiar de edad no hace falta que pasen los años, y basta con unos días, con una tarde, con un mal encuentro, para comprender que se debe llorar en secreto, que el tiempo de la infancia ha terminado, que hay muchas cosas averiadas que no se van a poder arreglar nunca, muchas voces perdidas para siempre, y que el nuevo tiempo, el de la adolescencia y el instituto, no va a ser sólo el tiempo de las niñas sentadas en el pupitre, ni del miedo a las desgracias y a la guerra, sino también un almanaque lento, pesado, opaco, detenido en la palabra humillación y en la risa de los individuos que confunden la diversión y los ataques de cólera. El largo tiempo de la humillación, igual que había hecho el falangista, no le sonreía a Ángel. Se trataba de algo distinto: habían empezado a reírse de él.

—¿Qué te pasa? —preguntó su madre al verlo entrar pálido y antes de tiempo.

—A mí nada, me he subido porque hacía mucho calor. ¿Y a vosotros, os pasa algo?

—Poca cosa —murmuró Sole—. Parece que Pedro está en Gijón, pero no se sabe nada. Bueno, se sabe que ha empezado una guerra, y va para largo. Manolo quiere irse de aquí, la radio sigue estropeada y Topín ha tirado la fotografía de tu padre. Se ha roto el cristal.

—Y han detenido a Leopoldo Alas —dijo doña María, cerrando la lista de preocupaciones.

—¿A quién?

—A Leopoldo Alas, el rector de la universidad. Es hijo de Clarín.