piensa en los peces.

Los peces del río. Ahí están, ocupados en sus cosas, dedicados a sus asuntos piscícolas, nadando… y bueno, qué sé yo, comiéndose a los peces más pequeños, me imagino, guiñándoles el ojo a las pececitas sexy y, en fin, manteniéndose mojados. Todo el tiempo sin saber nada del mundo que hay por encima del agua. Hasta que un día, un martín pescador entra como un torpedo en su reino y se los lleva por los aires. Y justo cuando descubren que existe todo un mundo distinto del suyo, ya están muertos: tragados enteritos por ese pájaro hambriento.

¿Entiendes por dónde voy?

Sí, exactamente así me sentía respecto a la familia Otramano. Había hecho todo lo posible para prevenirles, pero no sólo seguían sin saber una palabra de su desaparición inminente; es que ni siquiera se enteraban de mi propia existencia. Yo era para ellos como el árbol de la orilla para los peces.

Mi cabeza se llenaba de pensamientos sombríos y profundos mientras me calentaba el pico bajo el ala en aquella viga.

En esas estaba cuando oí, o más bien sentí, un sordo retumbo que procedía de las entrañas del castillo. Más cosas malignas, pensé, aunque el ruido enseguida se extinguió, y además, yo estaba muy ocupado con mi enojo.

«Me quedaré aquí hasta que me muera —pensé—, y tal vez más; entonces sí que lo lamentarán. Entonces echarán de menos al viejo Edgar». Así, me dispuse a pasar el resto de mis días en aquella viga miserable. Pero al cabo de cinco minutos más o menos empezó a dolerme el cuello de mala manera; estaba muy incómodo en aquel rincón y decidí no morirme allí, a fin de cuentas.

Abandoné la viga aleteando orgullosamente para mostrar el profundo desprecio que sentía por Silvestre y su mono, y me convencí de que había obtenido una especie de victoria, aunque no me pidas que te explique cómo exactamente. Pero el chico y la mascota ya se habían cansado y se habían ido con la música a otra parte. Así pues, sin estorbos ni impedimentos volé otra vez perezosamente hasta el Salón Pequeño.

Como esperaba que los demás se hubieran dispersado, me quedé de pasta de boniato (el segundo soponcio que me llevaba en tan poco tiempo) porque allí estaban todos, formando un gran círculo, alrededor de algo, o de alguien, sobre la raída alfombra de piel de oso polar que hay en el centro.

Me lancé en picado y fui a posarme en el busto cubierto de polvo del primer Lord Defriquis, el que construyó el castillo, para ver mejor lo que pasaba.

La población entera del castillo estaba en el salón, no exagero. Lord y Lady Otramano, Solsticio, los gemelos, doña Sartenes, Fermín y todos y cada uno de los mayordomos, doncellas, lacayos y pajes sobre los que he llegado a poner mis negros ojos encima. Pero lo más sorprendente de todo —tanto que me quedé con el pico abierto— fue ver en el salón a Hortensio, el jardinero. En todo el tiempo que lleva en Otramano, yo nunca lo había visto en el interior del castillo. Y allí estaba ahora, vestido como siempre con su uniforme verde y gris de jardinería y sus embarradas botas de goma.

Sobre la alfombra de piel de oso yacía la figura postrada de una doncella de la cocina, pero nadie parecía mostrar el menor interés por ella. Creo que era Jenny, y todavía respiraba; debía haberse desmayado. O eso o estaba muy cansada, aunque entonces me acordé del grito espeluznante que había oído mientras intentaba arrastrar escaleras abajo a todo el mundo y empecé a hacerme una idea de lo que estaba pasando.

Todos tenían puestos los ojos en Hortensio, lo cual ya era raro en sí mismo, porque Hortensio es un viejo silencioso y solitario, un tipo que guarda las distancias, que se pasa el día trabajando en los jardines y en el huerto y que duerme en un cobertizo que hay al final de la tapia del jardín. Aunque sea una cara conocida, no resulta del todo familiar, y Pantalín no era el único que estaba haciendo un esfuerzo para recordar el nombre del venerable jardinero.

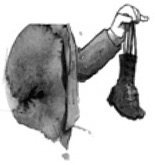

Y no obstante, allí estaba el hombre, convertido de pronto en el centro de atracción. Todo porque sostenía en sus manos un par de botas.

Bueno, quizá ya te has dado cuenta de que estoy hecho un pájaro increíblemente astuto, así que no te sorprenderá saber que conseguí deducir de inmediato unas cuantas cosas de la escena que se desarrollaba a mis pies, o sea, a mis patas.

Las botas no eran de Hortensio, de entrada, porque ya había visto que llevaba sus propias botas de goma llenas de barro. Además, las que él sostenía en sus manos eran muy pequeñas y estaban hechas de cuero; sin duda el tipo de botas que lleva una chica, aunque no una joven damisela rica y refinada. Estas eran recias y negras, justo las que llevaría una criada para hacer sus tareas por el castillo. Me bastó otro vistazo para comprobar que Jenny aún tenía puestas las suyas mientras seguía desmayada en la alfombra de piel de oso (ya ves que estaba estrechando rápidamente el abanico de posibilidades sobre la propiedad de aquellas botas).

En este punto, sin embargo, reconozco que me quedé perplejo un momento. Hasta que me llegó flotando un nombre de la algarabía que se había armado en el salón.

En este punto, sin embargo, reconozco que me quedé perplejo un momento. Hasta que me llegó flotando un nombre de la algarabía que se había armado en el salón.

—¡Isabel! ¡Pobre Isabel! ¡Ajá!

La doncella que había desaparecido el lunes: ahí estaban sus botas. Un terrible hormigueo empezó a recorrer todas mis plumas. Quizá fuese miedo, o quizá fueran piojos, pero no tenía tiempo para pensarlo porque era evidente que el mal nos acechaba de cerca.

Me vino instantáneamente la visión horrible de aquella cola negra y pegajosa deslizándose entre los arbustos. Y todos mis temores se vieron confirmados cuando pesqué una parte de la conversación que se desarrollaba ahí abajo.

—Sí, señora —musitó Hortensio—. En la plantación de ruibarbo. Sí, las dos. Debajo de una hoja muy grande.

—¿Estás seguro?

—Sí, señora.

—¿Y ni rastro de la chica?

—Ni el menor indicio, señora, excepto esas huellas grandiosas que había bajo las plantas.

—¿Huellas, has dicho, Hermenegildo?

Era Lord Otramano en persona el que hablaba. Los nombres de los criados no han sido nunca su fuerte.

—Huellas, señor. Horribles. Como de lobo, pero estas con sólo tres dedos y un surco muy largo en el barro entre la pata izquierda y la derecha.

—Ya veo —dijo Pantalín—. ¿Y a dónde se dirigían esas huellas, Horacio?

—¿A dónde, señor?

—¡Sí! ¿A dónde iban, hombre?

—Eso no lo sé, señor. Yo he recogido las botas y he venido enseguida a buscar a Lady Otramano. He pensado que debería saber que una fiera se ha comido a la chica.

En ese momento, otra criada se desmayó y dos más empezaron a sollozar ruidosamente.

Yo me acomodé encima de Lord Defriquis y mi pobre corazoncito de cuervo se echó a temblar.

Isabel, esa doncella bastante mona y menos tonta que otras, había caído en las garras de un monstruo de las profundidades.

El barullo era espantoso, y sólo con un enorme bramido logró Pantalín imponer un poco de silencio.

—¡Chitón! ¡Silencio! ¡Es una orden de vuestro amo y señor!

Al fin resonó únicamente en el salón la voz de Lord Otramano, que habló con calma y gran autoridad.

—No sabemos —dijo, captando todas las miradas— si la chica ha sido devorada. ¡Silencio! ¡Quietos ahí! No lo sabemos, repito. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que ha desaparecido desde hace unos dos días, y que se han rescatado sus botas de las garras de esa fruta repulsiva, el ruibarbo…

—Verdura, señor.

—¿Cómo? —rugió Pantalín, volviéndose hacia Hortensio.

—Verdura, señor. El ruibarbo es una verdura.

Lord Otramano pareció desconcertado un instante.

—Tonterías —dijo Mentolina.

Pantalín, al ver que estaba perdiendo a su audiencia, reanudó a toda prisa su discurso.

—… esa verdura asquerosa, el ruibarbo, y sabemos también que se han visto en los alrededores huellas de una criatura desconocida. Pero eso no significa —tronó de nuevo— que la chica haya sido devorada. Sería una deducción demasiado fácil. ¡Y yo no voy a entregarme a deducciones fáciles mientras me quede aliento!

Hizo una pausa, esperando una ovación por aquella declaración tan apasionada, pero nadie aplaudió.

—Sí, querido —comentó Mentolina—. Pero ¿qué vamos a hacer?

—¡Buscarla!

Esa era Solsticio, y mi corazón dio un brinco. Por fin una posibilidad de que se impusiera el sentido común.

—¡Hemos de buscarla! —gritó de nuevo, y yo solté un graznido desde las alturas para mostrar mi aprobación—. ¿Lo veis? ¡Hasta Edgar está de acuerdo! Hemos de organizar equipos de búsqueda y registrar el castillo de arriba abajo.

Ahora sí se elevaron vítores y un murmullo general de asentimiento. Entonces resonó una vocecita aflautada.

—Bueno —dijo Silvestre, y me fijé entonces en que tenía los zapatos mojados. Colegui se abrazaba de su cuello, temblando, con la cola chorreante—. En la bodega no vale la pena mirar.

—¿Y por qué no, muchacho? —inquirió Pantalín.

—Porque la bodega está llena de agua.

—Tonterías —comentó Mentolina, y justo entonces se volvieron todos al oír el rumor del agua, que salía ya de la entrada de la bodega y corría por todo el vestíbulo.