voy a hablarte de Esa Cosa Que Vi…

¡No! Espera. El castillo. Quizá necesites conocer un poco el castillo primero. El castillo de Otramano ha estado en manos de los Lores de Otramano desde hace más de tres siglos. Antes había pertenecido a una familia de origen francés llamada Defriquis, pero cuentan las crónicas que el tercer Lord de Otramano se encaprichó del castillo y decidió trasladarse aquí con su familia. Según la versión oficial de la Historia de Otramano se produjo por este motivo una pequeña trifulca y, después de eso, los Otramano vinieron con todos sus bártulos. Eso fue hace mucho y ahora es un lugar tranquilo en términos generales, pero aún quedan por ahí algunos restos de aquellos días turbulentos. El arsenal sigue bien provisto y en perfectas condiciones; hay ollas de hierro en las almenas que en su día estuvieron llenas de aceite hirviendo; y en los pasadizos se ven troneras y orificios defensivos en el techo que parecen hacerte un guiño cuando pasas volando.

El edificio entero se levanta en una pequeña meseta al lado de una montaña. Por encima están las cumbres escarpadas; por debajo, un gran valle.  Cuando me poso en la Terraza Superior diviso ante mí siete condados distintos. Desde el punto de vista arquitectónico, el castillo es un verdadero desbarajuste. Me imagino que en tiempos de Maricastaña había un único edificio, pero con el paso del tiempo los Defriquis y los Otramano fueron añadiendo nuevas alas, torres adicionales, más salones, numerosas capillas y así sucesivamente, hasta convertir el conjunto en un despliegue mareante de piedra y cristal.

Cuando me poso en la Terraza Superior diviso ante mí siete condados distintos. Desde el punto de vista arquitectónico, el castillo es un verdadero desbarajuste. Me imagino que en tiempos de Maricastaña había un único edificio, pero con el paso del tiempo los Defriquis y los Otramano fueron añadiendo nuevas alas, torres adicionales, más salones, numerosas capillas y así sucesivamente, hasta convertir el conjunto en un despliegue mareante de piedra y cristal.

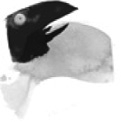

Se supone que yo no debo moverme de la Habitación Roja y de la Terraza Superior, un pequeño trecho de césped situado a más de cien metros de altura, pero resulta que también tengo Otros Lugares Favoritos. Me gusta sentarme en el alféizar de la ventana del Torreón Este, la que da a la habitación donde Pantalín hace sus experimentos, aunque, si lo hago, he de andarme con sigilo. Basta con que suelte un graznido para que se asome a la ventana y me ahuyente amenazándome con un soporte de hierro o un alambique, o con el instrumento de laboratorio que tenga más a mano. También me gusta posarme en la aguja de la Rotonda, una habitación circular situada en la esquina sudoeste del Gran Salón y rematada con una cúpula construida con docenas de paneles de cristal. El sol reluce en los paneles y sus destellos resultan preciosos, al menos a los ojos de este viejo cuervo.

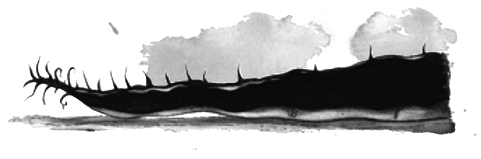

El castillo tiene la tira de dormitorios, casi el mismo número de baños, el Gran Salón, la Biblioteca, la Sala de Baile, las Cocinas y la Antecocina. También están la Rotonda, el Ala Sur «perdida», la Terraza Superior, el Torreón Este… Y luego las partes de las que la gente prefiere no hablar. Me refiero, claro, a la bodega: un enorme sótano abovedado y umbrío que nadie ha explorado del todo. Y por debajo de esta, las cavernas: rincones oscuros y antiguos sobre los que ni siquiera yo voy a extenderme. Bastará con decir que el castillo entero fue erigido en la ladera de una montaña plagada de agujeros.  Se han producido a lo largo de los años uno o dos «incidentes»: historias que incluyen garras y tentáculos entre otras cosas. Lord Otramano no deja de prometerle a Mentolina que hará tapiar un día de estos todos los pasadizos y grietas que van a las cuevas, pero lo cierto es que nunca se decide a hacerlo. Prefiere pasar el tiempo entregado a sus disparatados inventos.

Se han producido a lo largo de los años uno o dos «incidentes»: historias que incluyen garras y tentáculos entre otras cosas. Lord Otramano no deja de prometerle a Mentolina que hará tapiar un día de estos todos los pasadizos y grietas que van a las cuevas, pero lo cierto es que nunca se decide a hacerlo. Prefiere pasar el tiempo entregado a sus disparatados inventos.

Ojalá lo tapiara todo, la verdad, porque hay cosas malignas y sobrenaturales en esas hondas cavernas. Sólo de pensarlo ya me entran escalofríos.

Ojalá lo tapiara todo, la verdad, porque hay cosas malignas y sobrenaturales en esas hondas cavernas. Sólo de pensarlo ya me entran escalofríos.

Y eso me lleva a una última cosa sobre el castillo. Nadie ha logrado demostrarlo, al menos a ciencia cierta, pero el castillo tiene sus propias manías, no sé si me entiendes. Posee su propio punto de vista sobre las cosas, sus propias opiniones, cosa que estaría muy bien si no fuera porque a veces tiene tendencia a entrometerse…

Y eso me lleva a una última cosa sobre el castillo. Nadie ha logrado demostrarlo, al menos a ciencia cierta, pero el castillo tiene sus propias manías, no sé si me entiendes. Posee su propio punto de vista sobre las cosas, sus propias opiniones, cosa que estaría muy bien si no fuera porque a veces tiene tendencia a entrometerse…

Lo cual me lleva de nuevo al pasado miércoles, cuando me puse a sobrevolar el comedor con la intención de que alguien me siguiera y pudiera ver lo que yo había visto.

El problema era doble. En primer lugar, yo no hablo la lengua humana. Bueno, no mucho. Sé unas cuantas palabras, como «rock», «jorc» y «crac», pero a ver quién se atreve a mantener una conversación con ese vocabulario. Ni siquiera estoy seguro de que «jorc» sea una palabra. Así pues, cuando tengo la necesidad urgente de decirles algo, suelo graznar y soltar chillidos como una estúpida corneja hasta que deducen la que se está armando.

El segundo problema era que yo no estaba seguro de lo que había visto. Había estado revoloteando un rato, disfrutando del sol otoñal, pensando en el viento frío que se me metía entre las plumas, y me había detenido junto a la ventana del Torreón Este, desde donde oí hablar a Pantalín de su última teoría.

Como de costumbre, había engatusado a Fermín, el mayordomo, que incluso sostenía en ese momento una campana de cristal con dos grandes electrodos adosados. Fermín parecía nervioso, a pesar de que llevaba puestos unos gruesos guantes de cuero. Dentro de la campana de cristal había una rana, que, a diferencia de él, parecía más bien indiferente.

—Bueno, Fermín —dijo Pantalín, tomando posiciones junto a mi ventana. Podría haberme visto con el rabillo del ojo, o sea que tuve que permanecer completamente inmóvil y callado. Aunque, la verdad, tampoco hacía falta que me preocupase.  Pantalín estaba a punto de iniciar su exposición y, cuando suelta esos rollazos, se queda absorto en un mundo de su propia fantasía—. ¿Cómo se entiende, Fermín, cómo se entiende que existan tormentas con truenos y relámpagos?

Pantalín estaba a punto de iniciar su exposición y, cuando suelta esos rollazos, se queda absorto en un mundo de su propia fantasía—. ¿Cómo se entiende, Fermín, cómo se entiende que existan tormentas con truenos y relámpagos?

Fermín no respondió, aunque tampoco se esperaba que lo hiciera. Eso forma parte de la comedia.

—¿Por qué existen los truenos? La lluvia, sí, eso lo entiendo. La lluvia es fácil de explicar. La lluvia, la lluvia. Eso es fácil.

Llegado a este punto, Pantalín abrió tan de golpe la ventana que no me dio tiempo a salir volando y me encontré de pronto pegado al muro del Torreón como un espécimen disecado bajo un cristal. Por suerte había girado un poco el pico, porque, de no ser así, se me habría podido espachurrar contra el cristal, y eso sí que no me habría gustado. Mi pico, para decirlo con una sola palabra, es irreemplazable. Estaba considerando la posibilidad de deslizarme por el alféizar para escabullirme de aquella prisión transparente cuando la cabeza y los hombros de Pantalín se asomaron por la ventana. Me quedé petrificado.

Su anguloso perfil se destacó en las alturas sobre el ancho valle. Los mechones de pelo gris se aferraban a su cuero cabelludo como las malas hierbas a los bloques de piedra de la Terraza Superior. Con el viento, se le había alzado el cuello de la chaqueta y casi le rozaba las orejas.

—La lluvia —dijo—. Hay agua en el lago, el sol luce y la evapora y entonces, cuando se acumula demasiada en el cielo, vuelve a caer de nuevo. Es fácil de entender, pero ¿los truenos? Los truenos no son tan obvios, mi querido Fermín, no son tan obvios. En absoluto. Y sin embargo, me pregunto si no habrás advertido una peculiaridad de la naturaleza que tiene que ver con las tormentas de truenos y relámpagos. Piénsalo.

Atrapado tras el cristal de la ventana y, consciente de que no tenía nada mejor que hacer por el momento, también yo me puse a pensarlo.

—El día oscurece —prosiguió Pantalín—. El aire se vuelve más denso, ¿no es así? Casi puedes palparlo. Cuelga pesadamente como un sudario en un viejo ataúd, y el valle parece quedarse de repente inmóvil. Llegan sonidos desde muy lejos: el mugido de la vaca, el grito del zarapito en el lago, el ladrido de la rana toro.

—El croar, señor.

Poco me faltó para caerme de la cornisa, con cristal o sin él, cuando oí la voz de Fermín. Era raro escucharla.

—¿Qué? —Pantalín le dio la espalda a la ventana, lo cual me permitió estirar un poco un ala, que se me había empezado a dormir—. ¿Cómo has dicho?

—El croar de la rana, ¿no, señor?

Pantalín soltó un bufido desdeñoso.

—Ah, ya. Pero no suena tan contundente, ¿no crees? —Dejó escapar una risita triunfal y adoptó un tono místico y distante—. El ladrido de la rana toro, Fermín. ¿Nunca se te ha ocurrido pensar que antes de cada tormenta llega hasta las murallas del castillo el majestuoso ladrido de la rana toro? ¡Ja! Pues así es. La rana ladra; sus ladridos rebotan por los riscos y los precipicios y son amplificados como en una trompetilla, y ese sonido regresa a nosotros convertido en un trueno.

Hizo una pausa, aguardando una ovación que no se produjo. Yo me imaginaba a Fermín sujetando la campana con sus electrodos y su rana.

—¿Y el relámpago, señor? —se atrevió a murmurar Fermín.

Pantalín soltó otro bufido.

—Sí, sí, sí. Está bien claro que si el sonido del trueno proviene de la rana toro, también el relámpago debe de ser producido por ese anfibio admirable. Pero ¡atención! (y aquí me anticipo a tus posibles objeciones, Fermín): ¿por qué la rana no emite destellos de luz a todas horas, día y noche? Bueno, amigo mío, precisamente para descubrirlo estamos aquí. En mi opinión… —su voz descendió hasta convertirse en un susurro efectista—… la rana sólo emite relámpagos cuando la presión del aire ha subido y bajado rápidamente, como durante una tormenta.

Con estas palabras, Pantalín desapareció de la ventana y yo me atreví por fin a deslizarme desde detrás del cristal.

Decidí dejarlos con sus asuntos y de pronto me encontré cayendo en picado por el aire. Me hicieron falta un par de segundos para comprender que se me habían dormido del todo las alas y que había emprendido el vuelo sin activar antes la circulación de la sangre.  Mientras barajaba la posibilidad de un rápido final espachurrado contra las banderas del Patio Menor, casi cien metros más abajo, me pregunté si habría sido eso lo que le había pasado a la vieja señora Edgar aquel funesto día de viento, cuando se cayó del árbol y se la comieron los perros. En el último momento, por suerte, cuando las plumas de mi cola ya rozaban las losas del patio, mis fieles alas empezaron a moverse de nuevo y volví a elevarme majestuosamente en el aire. Mientras aleteaba con fuerza para ascender hacia el cielo vi a Solsticio, que me estaba mirando por la ventana de su habitación, y torcí el pico con fanfarronería, para que ella comprendiera que lo había hecho todo expresamente. Con ese gesto venía a decirle: sí, los cuervos viejos nos jugamos el tipo a menudo, desafiando a la muerte, porque nos importan un bledo el miedo y el qué dirán. Estoy seguro de que lo comprendió.

Mientras barajaba la posibilidad de un rápido final espachurrado contra las banderas del Patio Menor, casi cien metros más abajo, me pregunté si habría sido eso lo que le había pasado a la vieja señora Edgar aquel funesto día de viento, cuando se cayó del árbol y se la comieron los perros. En el último momento, por suerte, cuando las plumas de mi cola ya rozaban las losas del patio, mis fieles alas empezaron a moverse de nuevo y volví a elevarme majestuosamente en el aire. Mientras aleteaba con fuerza para ascender hacia el cielo vi a Solsticio, que me estaba mirando por la ventana de su habitación, y torcí el pico con fanfarronería, para que ella comprendiera que lo había hecho todo expresamente. Con ese gesto venía a decirle: sí, los cuervos viejos nos jugamos el tipo a menudo, desafiando a la muerte, porque nos importan un bledo el miedo y el qué dirán. Estoy seguro de que lo comprendió.

Agitó una mano para saludarme y el sol destelló en la pulsera que lucía en su delgadísima muñeca:  una de sus joyas favoritas, que lleva grabadas unas calaveras de plata con cristales centelleantes en los ojos. Sobrevolé a poca altura el castillo y decidí darme una vuelta por los jardines.

una de sus joyas favoritas, que lleva grabadas unas calaveras de plata con cristales centelleantes en los ojos. Sobrevolé a poca altura el castillo y decidí darme una vuelta por los jardines.

Espié allá abajo a Hortensio, el jardinero, que se afanaba en sus tareas habituales, apilando leña en una fogata. Y entonces, con el rabillo del ojo, lo Vi.

Una cosa espantosa, horrible, odiosa.

Una cola. Una cola absolutamente descomunal, de color negro, toda reluciente y viscosa.

Enseguida se deslizó entre la maleza que había junto al muro del castillo, siguiendo al cuerpo al que perteneciera, y desapareció.

No me preguntes por qué, pero aquello me olió a problemas.

Descendí hacia los arbustos por donde se había esfumado y me posé en una rama. Una alta, eso sí.

No se oía nada, pero cuando salté al suelo con osadía me quedé horrorizado al ver un túnel oscuro que se internaba bajo los muros de castillo. Nunca lo había visto antes.

No se oía nada, pero cuando salté al suelo con osadía me quedé horrorizado al ver un túnel oscuro que se internaba bajo los muros de castillo. Nunca lo había visto antes.

Me acerqué de un salto a la boca del túnel y entonces ocurrieron tres cosas en rapidísima sucesión.

Primero: noté un espantoso olor, una peste inmunda a carne descompuesta y putrefacta, y teniendo en cuenta que mi dieta se compone básicamente de carne podrida, permíteme que te diga que aquel era el olor más fétido que se ha colado jamás en las narices de un ser vivo (ave, mamífero o humano, no importa). Me llegó acompañado de otro aroma, este perfectamente normal, tan corriente que los humanos ni siquiera parecen percibirlo: el olor del agua. Aunque en aquel túnel tan negro también resultaba inquietante y amenazador.

Segundo: sonó un ruido sordo de gas bruscamente liberado, como si un cerdo que llevase muerto cuatro semanas se hubiera tirado un pedo.

Y tercero, me asusté de lo lindo. Tanto, que me aparté aleteando del agujero lo más aprisa posible y empecé a dar vueltas a lo loco por el castillo en busca de ayuda.

Como luego se demostró, tenía motivos para hacerlo. Vaya si los tenía.