UNA PESCA DE CANGREJOS DE MAR

Iba a esconderse el Sol en las glaucas aguas del Océano índico entre un cúmulo de nubes llameantes, cuando Jody bajó a la playa para ir, como solía hacerlo todas las tardes, a la pesca de cangrejos de mar, por los cuales tenía verdadera pasión el Gobernador.

El Tuerto, que ya estaba allí, al ver aparecer al maquinista esbozó una sonrisa maliciosa y se levantó, diciendo con estudiada indiferencia:

—Ya creía que esta tarde no venías a pescar, Jody, e iba a marcharme.

—¿Por qué, si te había dado palabra de llevarte a pescar conmigo? —preguntó el mulato, que le miraba atentamente.

—No lo sé, era una idea mía —contestó el cingalés—. ¿Estás seguro de que cogerás algún cangrejo?

—Nunca he vuelto con las manos vacías.

—Entonces, he hecho bien en no cenar: ¡me daré una panzada con la blanca carne de esos deliciosos crustáceos!

—Sube, y coge los remos. La chalupa es muy pesada, y entre los dos iremos más pronto.

Obedeció el cingalés, colocándose en el banco de proa, mientras que el mulato se sentaba detrás de la máquina en el banco de popa.

Al impulso de los cuatro remos la chalupa se apartó de la playa, dirigiéndose con lentitud hacia la escollera de los cangrejos. Más que una escollera, era un islote de media milla de largo por cincuenta metros de ancho, y cerraba casi por completo la bahía de Port-Cornwallis, protegiéndola eficaz mente contra los vientos de Levante y contra las olas.

La cumbre y las pendientes, de un declive muy rápido, estaban cubiertas de cocoteros, cuyas ramas se doblaban al peso de los cocos, entonces ya casi maduros. Aquellas plantas eran las que atraían a la escollera a los grandes cangrejos de mar, los llamados birgus latro, los cuales devoran ávidamente los cocos y las frutas de los duriones.

Por el suelo del islote se veían muchas cáscaras de coco completamente vacías: los ávidos crustáceos eran los únicos que ejercían el monopolio de aquellas plantas, que, por otra parte, no pensaba nadie en regatearles, pues son abundantísimos los cocoteros en las playas de las Andamanes.

Al cabo de un cuarto de hora de viaje la chalupa quedó amarrada dentro de una caleta minúscula que defendían una serie de puntas rocosas, las cuales formaban una sólida barrera contra la resaca.

—¿Ya no estarán? —preguntó el cingalés, mientras los últimos rayos del Sol se apagaban y las tinieblas de la noche invadían el cielo.

—Esta mañana coloqué la carnaza —contestó el maquinista—. Apenas quede a oscuras la escollera los verás llegar.

—¿Qué clase de cebo es ése?

—Cocos que mandé cocer en el horno. No he encontrado cosa mejor para atraerlos.

—¿Entonces, prefieren los cocos cocidos a los crudos?

—Eso parece —respondió Jody—. El hecho es que dejan los crudos por los otros.

—¿Vendrán del mar?

—No; bajarán de los árboles. Por el día les gusta estar a la sombra, suspendidos de los árboles. Ven, y no hables.

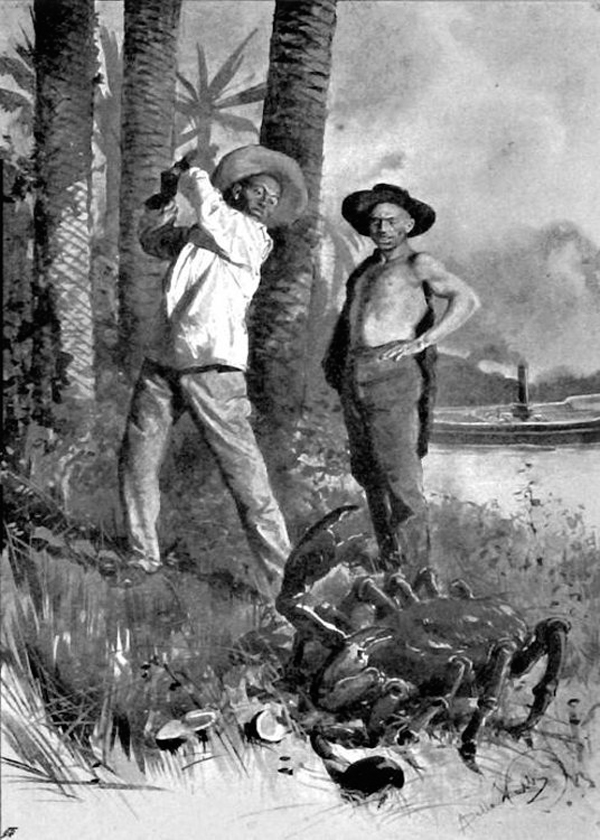

Ataron la chalupa, cogieron dos mazos de madera de hierro, tan duros y pesados como el metal del mismo nombre, y treparon por la escollera, dirigiéndose hacia un sitio donde los cocoteros formaban un pequeño bosque.

Llegados a éste se detuvieron sin penetrar en la espesura, mirando bajo el grupo de árboles, cuyas hojas producían una densa oscuridad.

—¿Es ahí dentro donde has colocado las nueces de coco? —preguntó el cingalés.

—Sí-murmuró el maquinista. —¡Ah! ¡Mira! ¿Le ves bajar por aquel árbol?

El cingalés aguzó la mirada y vio un cangrejo de dimensiones colosales, con dos brazos larguísimos armados de tenazas poderosas, y que debía de pesar lo menos seis kilogramos: descendía lentamente a lo largo del tronco de un cocotero, deteniéndose de cuando en cuando, como si temiera alguna sorpresa de mal género.

Apenas llegó a tierra se dirigió hacia un montón de cocos cocidos que el maquinista había colocado allí por la mañana.

Sin perder tiempo el crustáceo cogió el coco más grande, lo despojó de las fibras que lo cubrían, metió una de las puntas de su acerada boca en el llamado ojo de coco (que es por donde está adherida esta fruta a las ramas), y girando en derredor lo trepanó haciéndolo pedazos.

Iba a arrojarse ávidamente sobre la pulpa interior de la fruta, cuando, saliendo de improviso de su escondrijo, el maquinista se le echó encima, atizándole con la maza dos tremendos garrotazos que le rompieron la concha.

—¡El primero ya está! —dijo Jody con voz alegre—. ¡Pocas veces he cogido uno tan grande como éste!

—¿Es para mí? —preguntó el cingalés.

—Si te gusta, cógelo. Ya encontraremos otros para el Gobernador. He puesto otro montón de cocos en el extremo de la escollera. Déjalo ahí: después lo cogeremos.

Estaba a punto de volver la espalda al bosque para dirigirse hacia la punta meridional, cuando el cingalés le detuvo.

—No; vamos a la parte contraria —dijo—. He notado que cuantas veces volvías bien provisto de cangrejos, era porque ibas a cazarlos hacia la punta septentrional. ¿Por qué cambias de sitio esta noche?

Aun cuando estas palabras habían sido pronunciadas casi con indiferencia, sin embargo, Jody se había puesto muy pálido, y su mano derecha tentó la faja buscando el cuchillo que llevaba escondido en ella.

—¡Pero si allí no los hay nunca! —Dijo, procurando dar a su voz un acento tranquilo—. ¿Quieres saber tú mejor que yo?

—Entonces, iré yo solo —dijo el cingalés—. Ahora ya sé cómo se cogen, y cazaremos cangrejos, uno en un sitio y otro en otro. Ya verás cómo yo cojo tantos como tú, Jody.

—¡Pero si te repito que los cangrejos no frecuentan aquel puesto! —repitió el mulato, que ya no tenía duda de lo que quería el espía.

A pesar de los supremos esfuerzos que hacía para conservar la calma con objeto de no acrecentar las sospechas del cingalés, comenzaba a perder la sangre fría. Allá abajo, en la extremidad septentrional de la escollera, era donde había escondido los víveres que debían servirles para el viaje a través del Océano Indico. ¿Por qué insistía el cingalés en ir a cazar cangrejos en aquel sitio? ¿Había adivinado el proyecto de fuga? ¡Era cosa de creerlo!

Por un momento sintió impulsos de arrojarse de improviso sobre el espía y clavarle el cuchillo en el corazón; pero le detuvo el miedo de que le preguntasen por él, pues quizás habría sido enviado a propósito para que le vigilase o para que procurara descubrir algo. Además, se perdía él y perdía a sus compañeros, precisamente cuando todo estaba dispuesto para la fuga. Recobró la calma haciendo un gran esfuerzo, y dijo tranquilamente:

—Ya que lo quieres, vamos a hacer también una visita a la punta septentrional. Si, como creo, no encontramos ninguno, iremos a buscarlos a la otra punta: no quiero volver con las manos vacías.

—¡Vamos andando! —dijo el cingalés sonriendo pérfidamente.

El mulato dio al cangrejo un vigoroso puntapié, haciéndole rodar hasta la playa y hacia el sitio donde estaba atada la chalupa; enseguida cogió la maza, y se puso en camino detrás del cingalés para observar mejor sus movimientos.

Pero el Tuerto, que temía quizás alguna sorpresa, después de haber andado algunos pasos se apresuró a ponerse a su lado, contándole las prodigiosas pescas que hacía en Ceylán cuando todavía no había sido condenado a la deportación en aquella penitenciaría.

Parecía como si pretendiese llevar hacia otra parte la atención del maquinista; pero éste no le quitaba ojo ni un solo instante, vigilándole con cuidado, y procurando al propio tiempo alejarle del lugar donde se encontraba el pequeño depósito de víveres.

El Tuerto, que procuraba no hacerse traición, se dejaba llevar sin resistencia; pero su único ojo sondeaba las rocas que formaban la escollera, registrándolas con tal empeño, que producía escalofríos al mulato. Con una excusa cualquiera se detenía cuando veía alguna hendidura honda, y la registraba con mirada mofadora; saltaba sobre las rocas para ver mejor si había cangrejos en la playa, y de cuando en cuando fingía escurrirse o tropezar, y se dejaba caer cerca de las hendiduras.

Jody observaba todas aquellas maniobras, y aparentaba que no hacía caso de ellas. Sin embargo, su mano derecha empuñaba el cuchillo para hallarse dispuesto ante cualquier contingencia.

Así que llegaron al extremo de la escollera sin que hubiesen visto un sólo cangrejo, Jody se detuvo diciendo:

—Ya ves si tenía razón cuando te dije que aquí no viven los cangrejos. ¡Están demasiado escarmentados!

El cingalés no contestó enseguida. Erguido sobre una roca, miraba con insistencia una hendidura medio cubierta de raíces y maleza que se abría a algunos metros sobre el nivel del agua, y que podía ser la entrada de alguna cueva o caverna. Jody siguió la mirada del Tuerto.

—¿Qué es lo que miras? —preguntó con voz amenazadora.

—Me pareció que había visto un sword-fish en medio de aquella punta rocosa —contestó el cingalés tranquilamente—. Son excelentes esos pescados; ¿sabes, Jody? ¿Tú los conoces?

—Me parece que hablas de los peces barcos.

—Sí.

—Yo no veo nada.

—Sin embargo, juraría por Godama que había visto su aleta dorsal y su larga espada.

—Entonces, ve a cogerlo —dijo Jody con impaciencia.

—Si tuviese un arpón, no le dejaría escapar.

—Pero como no lo tenemos, es inútil que sigamos aquí. Volvamos hacia los cocoteros, Tuerto: no he venido aquí para entretenerme en hablar contigo.

—Sí; vamos a coger algunos cangrejos para el Gobernador —respondió el cingalés.

Se pusieron en camino, yendo uno cerca del otro, por la cresta de la escollera.

La Luna, que estaba en su último cuarto, se elevaba entonces en el horizonte rielando en el mar, y de Levante soplaba una brisa fresca que movía suavemente las hojas de los cocoteros.

Recorrieron unos cincuenta pasos costeando los boscajes, cuando el cingalés, que debía ir dándole vueltas en la mollera a alguna idea, preguntó de improviso al maquinista.

—¿No has visto a Palicur?

—¿El malabar? —Preguntó a su vez Jody—. No; no he vuelto a verle: me han dicho que está en la enfermería por tu causa.

—¡Por la suya! —contestó el cingalés.

—Sea como quieras. Pero desearía saber por qué me has preguntado eso —dijo el mulato mirándole de un modo sospechoso.

—¿Sabes que me han contado de él una historia muy bonita?

—¿Cuál?

—Que está en la penitenciaría por haber matado a dos o tres tiruvanskas del antiguo monasterio de Annaro Agburro.

—¡Que me quiebren un brazo los cangrejos si sé qué es lo que quieres decirme con eso! —contestó el maquinista encogiéndose de hombros.

—¡Y que tiene una muchacha en ese monasterio!

—No sé nada.

—¡Y que se dice que es un descendiente de los antiguos bajaes de Calicut!

—¡Vaya unos cuentos! —dijo Jody.

—No, Palicur mismo se lo dijo al europeo; y cuando le contaba su historia, le oí llorar. Yo estaba en la celda próxima a la que ellos ocupaban, y por eso he podido escucharlo todo.

—Bueno; ¿y a mí qué me importa esa historia?

—¡Es verdad; soy un estúpido! —dijo riendo el cingalés—. También tenemos nosotros nuestras historias, y lo que nos interesan son las propias.

¡Es mejor que nos cuidemos de los cangrejos! ¿No encontraremos más? El mío no pienso cedérselo al Gobernador: puesto que me lo has regalado, me lo comeré yo.

—Nadie te lo disputa. Además, no volveremos con ése solamente. Ven adonde he colocado los cocos cocidos en el horno a estas horas habrá alguno comiéndolos.

Se dirigieron hacia el grupo de los cocoteros con las mazas empuñadas, y tan pronto como llegaron a la margen del bosquecillo oyeron el crujido que producían las poderosas tenazas de los crustáceos en la dura cáscara de los cocos.

Bien que descendiesen de los árboles, bien que hubieran salido del mar, cinco o seis cangrejos se encontraban allí comiendo las frutas con voracidad.

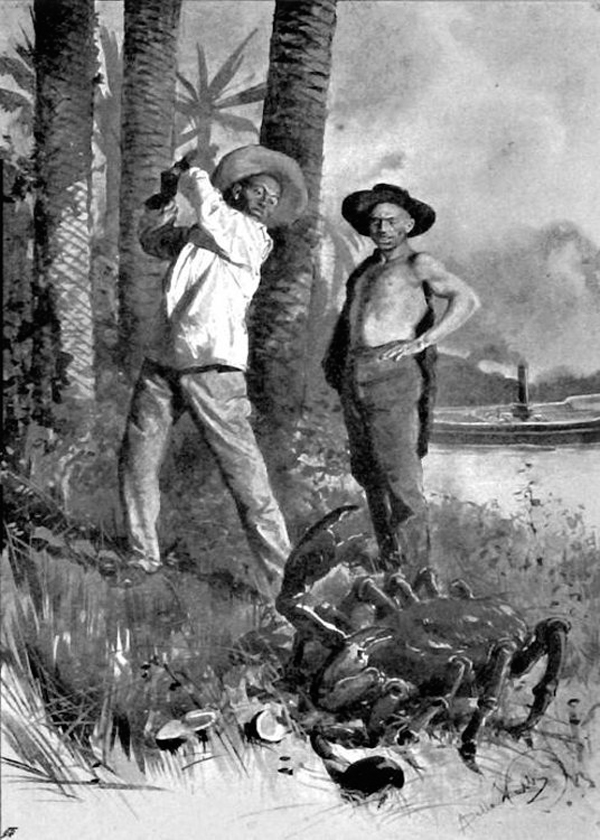

—¡Encima, Tuerto! —gritó Jody.

Ambos se precipitaron entre los árboles y golpearon con furia en el dorso de los pobres animales, los cuales a su vez procuraban hacer frente a aquella granizada agitando amenazadoramente sus tentáculos.

En menos de un minuto quedaron tendidos en tierra, semiquebrantados y con las zampas rotas, las cuales esparcían en derredor ese olor peculiar propio de los crustáceos de su género.

—Para esta noche tenemos bastantes —dijo Jody—. Uno para mí, pues tú ya tienes otro, y los demás para el Gobernador. Embarquémoslos, y volvamos a la penitenciaría.

—¡De buena gana dormiría en esta escollera! —Dijo el cingalés—. ¡Aquí se está bien!

—¡No me comprometas, Tuerto! —respondió el maquinista—. Si no te llevase conmigo a tierra, creerían que había buscado el medio de hacerte huir; y la verdad, no quisiera llevar por nadie cadena doble.

—Puede ser que no se inquietase nadie en el establecimiento aunque yo no volviese hasta mañana. ¡Tienen confianza en mí!

—Pero yo no —contestó con sequedad Jody—. Si te escapas, no seré yo el que ande en la cosa. ¡Basta, Tuerto; no digas tonterías, o voy a decírselo a los guardianes!

—No; no es necesario: vuelvo contigo.

Llevaron los cangrejos a la chalupa, recogieron la cuerda, empuñaron los remos y se dirigieron lentamente hacia la bahía. Un cuarto de hora después llegaban al embarcadero, en el cual no había ningún vigilante en aquel momento, pues todavía no habían tocado a cubre-fuego.

—Coge tu cangrejo y vete —dijo Jody.

—¿Y tú? —preguntó el cingalés mirándole silenciosamente—. Quería invitarte a que cenaras conmigo: ya sabes que mañana tengo que volver al trabajo, y que ya no volveremos a vernos en algunas semanas.

—Tengo que llevar los cangrejos al Gobernador y recibir órdenes para mañana.

—Entonces, buenas noches, Jody —dijo el Tuerto, echándose a la espalda el cangrejo que le habían regalado y alejándose—. ¡Ten cuidado con los malos encuentros!

—¿Con qué encuentros?

El cingalés contestó con una risotada, y desapareció bajo los árboles del camino.

El maquinista, presa de gran perplejidad, se quedó en la playa con una mano metida en el bolsillo donde escondía el cuchillo.

—¡Hubiera hecho mejor con matarle! —dijo airadamente—. ¡Ese tunante sabe demasiadas cosas, y tengo miedo de que venga a estropearnos nuestros proyectos! ¡Me ha espiado, estoy seguro de ello, y sabe que hace tiempo que voy acumulando víveres en aquella grieta! ¿Cómo se ha arreglado para saberlo? ¿Será un brujo o un demonio del Infierno? Afortunadamente, si todo se realiza bien, mañana estaremos lejos de aquí, y en la escollera no quedará ni un bizcocho ni una escama de pescado seco. ¡No perdamos el tiempo; ya son las diez!

Arrojó los cangrejos en un carretoncillo, dejando uno en la chalupa, y los restantes los llevó a casa del Gobernador; enseguida, con la misma carreta, se fue hacia el depósito de carbón, murmurando:

—¡Procuraremos embarcar la mayor cantidad que podamos! ¡En la rapidez está nuestra salvación! ¡Animo y adelante!