LIEJA Y ALSACIA[*]

Mientras continuaba la concentración de los ejércitos, los grupos de choque de las fuerzas alemanas y francesas marchaban adelante como si pasaran por una puerta giratoria. Los alemanes entraban desde el este y los franceses, desde el oeste. El primer movimiento de cada uno de los dos oponentes era ocupar posiciones en la parte derecha del perímetro de la puerta giratoria, a trescientas millas de distancia el uno del otro. Los alemanes, sin tener en cuenta lo que pudieran hacer los franceses, estaban decididos a atacar Lieja, a reducir su anillo de doce destacamentos con el fin de abrir las carreteras a través de Bélgica a los ejércitos de su ala derecha. Los franceses, también completamente indiferentes a lo que pudieran hacer los alemanes, avanzaban hacia la Alta Alsacia en un movimiento, más sentimental que estratégico, destinado a despertar una ola de entusiasmo nacional e incitar un levantamiento de la población local contra Alemania.[1] Desde el punto de vista estratégico su propósito era establecer el ala derecha francesa en el Rin.

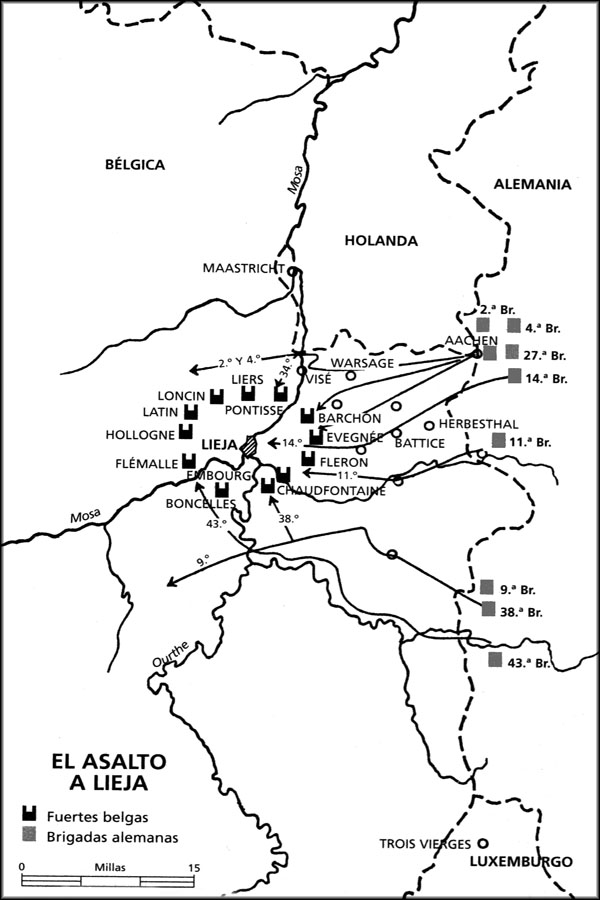

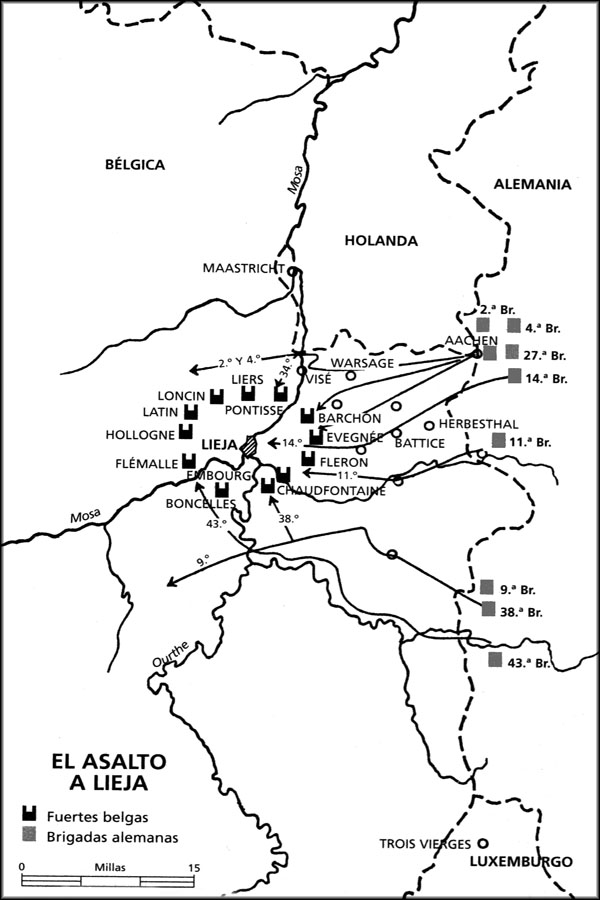

Lieja era el portal de la verja que conducía a Bélgica desde Alemania. Edificada sobre una altura que llegaba hasta los quinientos pies partiendo desde la orilla izquierda del Mosa, rodeada por el río, que allí tiene una anchura de doscientas yardas, y por una circunferencia de treinta millas de destacamentos, era considerada por todo el mundo como la más perfecta y formidable posición fortificada en Europa. Diez años antes Port Arthur había resistido un cerco de nueve meses antes de rendirse. La opinión pública mundial confiaba en que Lieja no fuera menos que Port Arthur; es más, confiaban en que iba a resistir indefinidamente.

Siete ejércitos alemanes que totalizaban más de 1 500 000 hombres estaban concentrados a lo largo de las fronteras belga y francesa. Comprendían, por orden numérico, desde el Primer Ejército, en el extremo derecho de los alemanes frente a Lieja, hasta el Séptimo Ejército, en la parte más a la izquierda, en Alsacia. El Sexto y el Séptimo Ejércitos componían el ala izquierda alemana de dieciséis divisiones, el Cuarto y el Quinto Ejércitos, el centro, con veinte divisiones, y el Primero, Segundo y Tercero Ejércitos formaban el ala derecha, de treinta y cuatro divisiones, que debía cruzar por Bélgica. Un cuerpo de caballería independiente de tres divisiones estaba adscrito al ala derecha. Los ejércitos del ala derecha estaban al mando de los generales Von Kluck, Von Bülow y Von Hausen. Todos tenían sesenta y cinco años de edad y los dos primeros eran veteranos de la guerra de 1870. El comandante del cuerpo de caballería era el general Von Marwitz.

El Primer Ejército de Von Kluck debía recorrer el camino más largo, y su avance tenía que ser realizado al ritmo del avance general. Después de concentrarse al norte de Aquisgrán debían seguir por las carreteras que cruzan el Mosa por los cinco puentes de Lieja, cuya conquista era, por lo tanto, el primer objetivo vital del que dependía todo lo demás. Los cañones de los destacamentos de Lieja dominaban el espacio entre la frontera holandesa y los bosques y colinas de las Ardenas, y sus puentes proporcionaban el único paso múltiple del Mosa. Al mismo tiempo, sus cuatro líneas de ferrocarril unían Alemania con Bélgica y con el norte de Francia. Hasta que estos puntos fueran conquistados y sus destacamentos puestos fuera de combate, el ala derecha alemana no podría iniciar ningún movimiento.

Un «ejército especial del Mosa», formado por seis brigadas, al mando del general Von Emmich, fue desgajado del Segundo Ejército para abrir camino hacia Lieja. Se confiaba, a no ser que los belgas ofrecieran una resistencia seria, en poder cumplir rápidamente esta misión mientras los principales ejércitos continuaban su concentración. En una de sus indiscreciones antes de la guerra, el káiser había dicho en cierta ocasión durante unas maniobras a un oficial inglés: «Pasaré por Bélgica así»,[2] y cortó el aire con su fusta de montar. La intención declarada por Bélgica de ir a la lucha era, en opinión de los alemanes, ni más ni menos que la «ira de unos corderos dormidos»,[3] tal como un estadista alemán calificó en una ocasión a sus oponentes. Una vez tomada Lieja, con el Primero y el Segundo Ejércitos en las carreteras a ambos lados de la ciudad al mismo nivel que aquélla, empezaría el avance principal.

Brialmont, el ingeniero de fortificaciones más grande de su tiempo, había construido los fuertes de Lieja y Namur durante la década de 1880 ante la insistencia de Leopoldo II. Situados en alturas que formaban un círculo alrededor de cada ciudad, estaban pensados para impedir el paso del Mosa a un invasor, procediera de la dirección que fuere. Las fortificaciones o destacamentos de Lieja estaban enclavados a ambos lados del río, a una distancia media de cuatro o cinco millas de la ciudad y de dos o tres millas el uno del otro. Seis estaban en la orilla este, de cara a Alemania, y seis, en la orilla oeste, alrededor y detrás de la ciudad. Lo mismo que castillos medievales hundidos bajo tierra, estas fortificaciones no presentaban nada en la superficie, salvo solamente un foso triangular del que sobresalían las cúpulas de los emplazamientos de la artillería. Todo lo demás era subterráneo. Unos túneles inclinados conducían a las cámaras subterráneas y conectaban los torreones con los depósitos y las salas de control de fuego. Los seis fuertes más grandes y los seis más pequeños contaban con un total de 400 piezas de artillería, de los cuales los más largos eran los obuses de 8 pulgadas (210 mm). En los vértices de los triángulos había unos torreones menores en donde estaban emplazados los cañones de fuego rápido y las ametralladoras que cubrían las laderas de las colinas. Un foso seco de treinta pies de profundidad rodeaba cada uno de los fuertes. Cada uno de ellos contaba con un foco acoplado a una torre de observación de acero que podía ser descendido bajo tierra, al igual que las piezas de artillería. La guarnición de cada uno de los fuertes más grandes era de cuatrocientos hombres, con dos compañías de artillería y una de infantería. Previstas como avanzadillas para defender las fronteras, más que como últimos refugios para hacer frente a un cerco, los fuertes dependían del ejército de campaña para defender los espacios libres intermedios.

Demasiado confiados en la gran obra de Brialmont, los belgas hicieron muy poco para mantener esos destacamentos al día, destinando a los mismos unas guarniciones compuestas de las clases más veteranas de las reservas y solamente con un oficial por compañía. Por temor a dar a Alemania la menor excusa para declarar que la neutralidad belga no era tal, la orden para construir trincheras y alambradas para defender los espacios intermedios entre los fuertes y para abatir los árboles y derribar las casas no fue dada hasta el 2 de agosto. Cuando comenzó el ataque, apenas habían sido iniciadas estas medidas defensivas.

Los alemanes, por su parte, con la creencia de que los belgas cederían ante su ultimátum o a lo sumo ofrecerían una resistencia de compromiso, no habían traído consigo su arma sorpresa, un cañón de proporciones tan gigantescas y de un poder destructivo tan enorme que nunca se hubiese creído posible que tales cañones pudieran ser hechos transportables. Uno de éstos, construido por la Skoda, la fábrica de armamentos austriaca, era un mortero de 12 pulgadas (305 mm), y el otro, construido por la Krupp de Essen, era un monstruo de 16,5 pulgadas (420 mm), que, conjuntamente con la base de su transporte, tenía una longitud de 7,30 metros, pesaba 98 toneladas, disparaba un obús de 90 cm de longitud que pesaba 816 kilos a una distancia de 14,5 kilómetros y requería unos 200 servidores. Hasta entonces los cañones más grandes conocidos eran los navales británicos de 34,3 cm, y el cañón de tierra más grande de la artillería de la costa no era transportable y lanzaba un obús de 28 cm. Japón, después de seis meses de esfuerzos inútiles por reducir Port Arthur, había retirado de sus defensas costeras tales cañones para usarlos en el cerco, pero había tardado tres meses antes de que el fuerte ruso sucumbiera bajo su fuego.[4]

El plan alemán no podía perder tanto tiempo para reducir los fuertes belgas. Moltke le había dicho a Conrad von Hötzendorf que confiaba en que la batalla en el Oeste estuviera terminada en treinta y nueve días,[5] y había prometido mandar tropas alemanas hacia el Este para ayudar a Austria el día después. Aunque se confiaba en que los belgas no lucharían, el plan alemán, en su meticulosidad, debía prever esta contingencia. El problema consistía en diseñar el cañón antifortificaciones más pesado posible que pudiera ser transportado por tierra. Debía ser un mortero o un obús de ángulo alto de fuego, capaz de arrojar sus granadas sobre el techo de los fuertes.

Las fábricas Krupp, que trabajaban en el mayor de los secretos, lograron presentar un modelo del 420 en el año 1909. Aquel gigante, aunque muy eficaz en sus disparos, era muy difícil de transportar. Debía ser transportado por ferrocarril en dos secciones y cada una requería una locomotora. Debido a su enorme potencia de retroceso, había que construir un foso de cemento armado, y la colocación del cañón en posición requería seis horas. Durante otros cuatro años, Krupp trabajó para construir un cañón que pudiera ser transportado por carretera, y desmontable en varias secciones. En febrero de 1914 obtuvo éxito en este modelo, que fue probado en Kummersdorf con gran satisfacción del káiser, que fue invitado en aquella ocasión. Otras pruebas realizadas con motores de vapor y gasolina e incluso con tiros de múltiples caballos demostraron que era preciso introducir mejoras. Fue fijada como fecha límite el 1 de octubre de 1914.

El 305 austriaco de Skoda, que fue terminado en Pilsen en 1910, tenía como ventaja una superior movilidad. Con un transporte a motor para las tres secciones que se hacían del cañón, la base y el fundamento transportable, podía recorrer de quince a veinte millas por día. En lugar de ruedas, corría sobre cadenas continuas, que fueron descritas, en aquel tiempo, como «pies de hierro». En el lugar de su emplazamiento se colocaba el fundamento, sobre éste se montaba la base y el cañón, a ésta. Este proceso requería cuarenta minutos, y el cañón podía ser desmontado en el mismo tiempo, lo que hacía casi imposible que pudiera ser capturado. Podía ser girado hacia la derecha o la izquierda en un ángulo de sesenta grados y tenía un alcance de 11,2 km. Lo mismo que los 420, lanzaba una granada de acción retardada, lo que permitía que la explosión tuviera lugar después de haber alcanzado su objetivo.

Cuando estalló la guerra, en el mes de agosto, varios de los cañones 305 austriacos estaban en Alemania, prestados por Conrad von Hötzendorf hasta que el modelo alemán estuviera listo. Krupp tenía en existencia, entonces, cinco modelos 420 sobre vías y dos del modelo por carretera, pero todavía no estaban listos para entrar en acción. El 2 de agosto se dieron órdenes para que fueran terminados lo antes posible. Cuando comenzó la invasión de Bélgica, Krupp trabajaba desesperadamente de día y de noche para montar cañones, motores, equipos e instruir al personal de camiones y de artillería.

Moltke todavía confiaba en poder continuar sin tener que hacer uso de estas armas. Sin embargo, si los belgas eran tan estúpidos como para luchar, los alemanes confiaban en que los fuertes se rendirían ante el primer ataque. Ningún plan había sido previsto por Ludendorff, un oficial que era el más devoto discípulo de Schlieffen en el Estado Mayor alemán. Su férrea disciplina de trabajo y un carácter de granito habían dado al capitán Erich Ludendorff, en ausencia del «von», el derecho a usar las franjas rojas del Estado Mayor, en cuyas filas ingresó a la edad de treinta años, en 1895. Aunque su corpulenta constitución, sus rubios bigotes sobre unos labios que se caían por los extremos, su redondo doble mentón y aquella protuberante nuca que Emerson calificó como la señal de la bestia,[6] caracterizaban a Ludendorff como perteneciente al tipo físicamente opuesto al aristocrático Schlieffen, lo cierto es que Ludendorff admiraba y veneraba a su antiguo maestro. Muy reservado, el hombre que dos años después ejercería un poder mayor sobre el pueblo y el destino de Alemania que cualquier otro desde Federico el Grande, era por aquellos días poco conocido y poco apreciado. No le rodeaban recuerdos de amigos o familia, ni anécdotas personales, e incluso cuando fue ascendiendo avanzaba sin crear leyendas sobre su persona. Era un hombre sin sombra.

Considerando a Schlieffen como «uno de los soldados más grandes que nunca ha existido»,[7] Ludendorff, como miembro y, finalmente, como jefe de la Sección de Movilización del Estado Mayor de 1904 a 1913, dedicó su vida entera a asegurar el éxito del plan de su maestro, de la bondad del cual, solía afirmar, todo el Estado Mayor estaba plenamente convencido. «Nadie creía en la neutralidad belga».[8] En caso de guerra, Ludendorff confiaba en ser nombrado jefe de la Sección de Operaciones Militares, pero en el año 1913 discutió con el ministro de la Guerra, el general Von Heeringen, y fue destinado al mando de un regimiento. En abril de 1914 fue ascendido a general y destinado al Segundo Ejército como segundo jefe del Estado Mayor. En este cargo fue destinado, el 2 de agosto, al ejército del Mosa de Emmich para el ataque contra Lieja, y encargado de establecer el enlace entre las fuerzas de ataque y el mando principal.

El 3 de agosto el rey Alberto asumió el mando, como comandante en jefe, sobre el Ejército belga… sin hacerse la menor ilusión. El plan que Galet y él habían forjado sobre la hipótesis de una invasión alemana había fracasado. Habían querido destinar las seis divisiones belgas a la barrera natural del Mosa, en donde podían reforzar las posiciones fortificadas de Lieja y Namur, pero el Estado Mayor y su nuevo jefe, el general Selliers de Moranville, poco dispuesto a que el joven rey y el capitán Galet dictaran la estrategia oscilando entre las ideas ofensivas y las defensivas, no había tomado ninguna disposición para destinar el Ejército detrás del Mosa. De acuerdo con la política de estricta neutralidad, las seis divisiones estaban estacionadas, antes de la guerra, para hacer frente a las posibles rutas de invasión. La 1.ª División en Gante frente a Inglaterra, la 2.ª en Amberes, la 3.ª en Lieja frente a Alemania, la 4.ª y la 5.ª en Namur, Charleroi y Mons, frente a Francia, la 6.ª y la caballería en el centro, en Bruselas. El plan del general Selliers, una vez identificado el enemigo, era concentrar el Ejército en el centro del país de cara al invasor, dejando que las guarniciones de Amberes, Lieja y Namur cuidaran de sí mismas. La fuerza de los planes existentes es siempre mayor que el impulso a cambiarlos. El káiser no pudo alterar el plan de Moltke ni Kitchener alterar el de Henry Wilson, ni Lanrezac, el de Joffre. El 3 de agosto, cuando el rey Alberto, convertido oficialmente en comandante en jefe, asumió el mando por encima del general Selliers, ya era demasiado tarde para destinar todo el Ejército al Mosa. La estrategia que adoptaron fue concentrar el Ejército belga ante Lovaina, en el río Gette, a unas cuarenta millas al este de Bruselas, en donde estaban decididos a ofrecer resistencia. Lo único que pudo hacer el rey fue insistir en que la 3.ª División se quedara en Lieja y la 4.ª, en Namur, con el fin de reforzar las guarniciones fronterizas, en lugar de reunirse con el grueso del Ejército en el centro del país.

El rey había obtenido el nombramiento, en enero de 1914, de su protegido, el general Leman, el comandante de sesenta y tres años de la Academia Militar, como comandante de la 3.ª División y gobernador de Lieja. Antiguo oficial de ingenieros, al igual que Joffre, Leman había pasado los últimos treinta años, con la excepción de un intervalo de seis años, en el Estado Mayor de Ingenieros en la Academia Militar, en la que Alberto había estudiado a sus órdenes. Dispuso de siete meses para reorganizar las defensas de los fuertes de Lieja, sin el apoyo del Estado Mayor. Cuando estalló la crisis, un cúmulo de órdenes cayó sobre su cabeza. El 1 de agosto, el general Selliers solicitó una brigada de la 3.ª División equivalente a una tercera parte de su potencia. Respondiendo a una petición de Leman el rey anuló la orden. El 3 de agosto, el general Selliers anuló la orden de Leman de demoler los puentes, más arriba de Lieja, alegando que se precisaban para los movimientos del Ejército belga. De nuevo apeló Leman y el rey apoyó al general en contra del jefe del Estado Mayor, y añadió una carta personal encargando a Leman «defender la posición que le ha sido confiada».[9]

La voluntad de defender el país era superior a los medios. En cuanto a ametralladoras, el arma esencial de la defensa, la proporción del Ejército belga por hombre era la mitad que la del Ejército alemán. La artillería de campaña pesada, que era la precisa para las posiciones defensivas entre los fuertes, brillaba por su ausencia.

La proyectada ampliación del servicio militar que preveía incrementar el Ejército de Tierra hasta 150 000 hombres con 70 000 reservistas y las tropas en los fuertes hasta 130 000 en 1926, apenas se había iniciado. En agosto de 1914 el Ejército contaba con 117 000 hombres, pero sin reservistas que hubiesen pasado por una debida preparación. La Guardia Cívica, una organización burguesa que usaba sombreros altos y uniformes de un verde brillante, fue llamada al servicio activo, mientras que muchas de sus obligaciones eran asumidas por los boy scouts. El Ejército en activo no tenía ninguna experiencia en las obras de fortificación y apenas herramientas con las que cavar trincheras. Faltaban medios de transporte, y tampoco se contaba con tiendas y cocinas de campaña, mientras que el material telefónico era mínimo. El Ejército marchaba en el caos de la improvisación.

Marchaba también, o era llevado, sobre la cumbre del entusiasmo creado por un sinfín de ilusiones. Los soldados, que de la noche a la mañana se habían transformado en seres populares, eran abrumados de regalos consistentes en víveres, besos y cerveza. Se salían de la formación cuando desfilaban por las calles para saludar a sus amigos y enseñarles sus uniformes. Los padres se unían a los hijos para ver de cerca lo que era, en realidad, una guerra. Magníficos coches, requisados para el transporte, recorrían las calles cargados de barras de pan y sacos de carne. Eran saludados con grandes vítores. Y también eran vitoreadas las ametralladoras, que, al igual que los carretones en que se transporta la leche en Flandes, eran arrastradas por perros.

El 4 de agosto, una mañana clara, silenciosa y luminosa, entraban en Bélgica, a setenta millas al este de Bruselas, los primeros invasores, las unidades de la caballería de Von Marwitz. A trote seguro, avanzaban llevando lanzas de doce pies, con punta de acero, e iban cargados con un verdadero arsenal de sables, pistolas y fusiles. Los segadores, desde el borde de las carreteras, y los campesinos, a través de las ventanas de sus casas, musitaban: «¡Ulanos!». Esta palabra, con su aureola de los salvajes jinetes tártaros de los cuales deriva, evocaba recuerdos de las ancestrales invasiones europeas por los tártaros. Los alemanes, cuando se embarcaron en su histórica misión de introducir su Kultur a sus vecinos, revelaron siempre su preferencia, al igual que el káiser, pon; el uso de la palabra «hunos», por aquellos uniformes y modales que producían pánico.

Como avanzadilla de la invasión, la misión de la caballería estribaba en reconocer la posición de los ejércitos francés y belga, vigilar los posibles puntos de desembarco de los ingleses y proteger el despliegue alemán contra la caballería enemiga. El primer día de su misión los escuadrones, apoyados por la infantería, que era transportada en camiones, habían de dedicarse a la conquista y ocupación de los puentes sobre el Mosa antes de que éstos fueran destruidos, además de capturar granjas y poblados como fuente de suministro de víveres y forraje. En Warsage, ya al otro lado de la frontera, el señor Flechet, el alcalde, de setenta y dos años, luciendo sus galones de oficial, se plantó en la plaza del pueblo cuando los jinetes cruzaban por el empedrado del pavé belga.[10] El oficial que estaba al mando del escuadrón se acercó a él, con una cortés sonrisa, y le alargó una proclama impresa en la que se expresaba el «disgusto» alemán al «verse obligado por la necesidad» a entrar en territorio belga. Aunque deseaba evitar toda acción bélica, añadía: «Necesitamos paso libre por las carreteras. La destrucción de puentes, túneles y ferrocarriles será considerada un acto hostil». En las plazas de todos los pueblos, a lo largo de la frontera desde Holanda a Luxemburgo, los ulanos fueron distribuyendo estas proclamas, arriaban la bandera belga de los balcones de los ayuntamientos e izaban la bandera del águila negra del Imperio alemán, y luego continuaban su marcha confiados en las afirmaciones que les habían hecho sus altos jefes de que los belgas no lucharían.[11]

Detrás de ellos, llenando las carreteras que convergían sobre Lieja, llegaba la infantería de la fuerza de asalto de Emmich. Sólo el número del regimiento pintado en rojo en los cascos rompía la monotonía de los uniformes grises de campaña. Seguía la artillería arrastrada por caballos. Compañías de ciclistas avanzaban rápidas para apoderarse de los cruces, granjas y tender líneas telefónicas. Los automóviles se abrían paso entre las filas de los soldados transportando oficiales, que lucían monóculos, acompañados de sus asistentes, que esgrimían revólveres en sus manos. Cada regimiento contaba con una cocina de campaña móvil inspirada en unas que el káiser había visto durante unas maniobras en Rusia. Tal era la perfección del equipo y la precisión de su marcha que los invasores daban la impresión de estar participando en un desfile.

Cada soldado llevaba sesenta y cinco libras de peso: fusil con munición, mochila, cantimplora, un par de botas de repuesto, herramientas para cavar trincheras, bayoneta y un macuto en el que llevaban la «ración de hierro», es decir, dos latas de carne, dos de legumbres, dos paquetes de bizcocho, un paquetito de polvo de café y una botella de whisky que sólo podía abrirse con el permiso de sus respectivos oficiales, y que era controlada cada día para saber si los soldados cumplían esa orden. En una bolsa llevaban agujas de coser, alfileres, vendas y cinta adhesiva, y en otra, cerillas, chocolate y tabaco. De los cuellos de los oficiales colgaban prismáticos y mapas en fundas de piel en las que previamente había sido señalada la ruta que debía seguir cada regimiento. Y mientras avanzaban, los alemanes cantaban el «Deutschland über Alles», «Die Wacht am Rhein» y «Heil dir im Siegeskranz». Cantaban cuando hacían un alto en la marcha, cuando les servían el rancho y antes de subir otra vez a los camiones. Los hombres que vivieron los treinta días siguientes de terribles combates, agonía y terror, recordarían luego los sonidos de interminables canciones masculinas, que fueron el peor tormento de la invasión.

Las brigadas del general Von Emmich, que avanzaban sobre Lieja desde el norte, este y sur, descubrieron al llegar al Mosa que los puentes situados más arriba y más abajo de la ciudad ya habían sido destruidos. Cuando intentaron cruzarlos sobre pontones, la infantería belga abrió fuego y los alemanes, con gran estupor por su parte, se encontraron metidos de lleno en el combate, con heridos y moribundos. Eran 60 000 hombres que se enfrentaban a 25 000 belgas. Hacia el anochecer, lograron cruzar el río en Visé, al norte de la ciudad, mientras que las brigadas que atacaban desde el sur fueron detenidas y las que atacaban por el centro alcanzaron la línea de los fuertes antes de llegar al río.

Durante el día, mientras las botas, las ruedas y los cascos de las filas alemanas cruzaban los pueblos y pisaban los campos de grano maduro, iba en aumento el tiroteo, y con ello la vejación de las tropas alemanas, a las que les habían asegurado que los belgas eran «soldados de chocolate».[12] Sorprendidos y enfurecidos por la resistencia, los soldados alemanes, con los nervios excitados por la primera experiencia bélica, reaccionaron furiosamente la primera vez que se pronunció la palabra «francotiradores». Y desde aquel momento se dejaron llevar por el convencimiento de que los paisanos belgas disparaban contra ellos ocultos detrás de todas las casas y vallas. Y desde aquel momento, también la consigna «Man hat geschossen!» había de ser la señal para toda clase de represalias contra los elementos civiles, desde Visé hasta las puertas de París. Desde el primer día, la sombra de los terribles franc-tireur, que tanto se recordaba del año 1870, y que los alemanes habían de conjurar hasta adquirir proporciones gigantescas, encontraría forma.

El espíritu de la resistencia, que pronto tomó su portavoz en el famoso periódico clandestino Le Libre Belge, apenas había despuntado aquella primera mañana entre los habitantes de las ciudades fronterizas. Su propio gobierno, conociendo la naturaleza del enemigo, había distribuido ya bandos que debían ser expuestos en todas las comunidades, ordenando a los elementos civiles que entregaran sus armas a las autoridades y advirtiendo a la población de que quien fuera capturado por los alemanes con armas en la mano podía ser condenado a muerte. Los bandos advertían a la población que no luchara ni insultara a los alemanes y que permaneciera en el interior de las casas con las ventanas cerradas, con el fin de evitar «cualquier pretexto para medidas de represión que podían derivar en derramamientos de sangre, pillajes o la matanza de ciudadanos inocentes». Debido a esta advertencia, y atónita a la vista de los invasores, la población civil no estaba preparada para hacer frente al invasor con sus escopetas de caza.[13]

Sin embargo, ya el primer día de la invasión los alemanes empezaron el fusilamiento, no sólo de paisanos, sino también de sacerdotes belgas, asunto mucho más delicado. El 6 de agosto, el general mayor Karl Ulrich von Bülow, hermano del antiguo canciller y comandante de una división de caballería en el ataque a Lieja, le dijo a otro oficial que desaprobaba las ejecuciones sumarias de sacerdotes belgas que habían tenido lugar el día anterior.[14] El pretexto de que los clérigos belgas estaban complicados en una conspiración para incitar la acción de los francotiradores, organizada en el curso de las primeras veinticuatro horas y sin obedecer lo que les había sido dictado por el propio gobierno, era el resultado de aquella teoría desarrollada por el emperador Calígula: «Oderint dum metuant». («No importa que nos odien siempre que nos teman»).

También aquel primer día los alemanes fusilaron a seis rehenes que habían apresado en Warsage, y para establecer su autoridad incendiaron el pueblo de Battice.[15] «Fue incendiado y destruido hasta sus cimientos», escribió un oficial alemán que pasó por allí algunos días más tarde. En otro lugar, en donde habían sido muertos tres húsares alemanes, «fue puesto todo el poblado en llamas, el ganado rugía desesperado en los establos, las aves de corral corrían ardiendo de un lado a otro, y dos hombres estaban apoyados muertos contra una pared».[16]

«Nuestro avance a través de Bélgica es, sin duda, brutal, pero luchamos por nuestras vidas, y todo el mundo debe cargar con las consecuencias que entraña este hecho»,[17] le escribió Moltke a Conrad el 5 de agosto. Pero lo cierto es que no tenía en cuenta las consecuencias que esto pudiera acarrear a Alemania. De hecho, había empezado ya el proceso que había de convertir a Bélgica en el némesis de Alemania.

El 5 de agosto, las brigadas de Emmich iniciaron el ataque contra los cuatro fuertes más orientales de Lieja, con un bombardeo a cargo de la artillería de campaña seguido por un asalto de la infantería. Dado que las granadas eran demasiado débiles para derribar las fortificaciones, los cañones belgas abrían fuego contra las filas alemanas, causando una gran mortandad. Una compañía tras otra fue lanzada al asalto para ocupar los espacios libres entre los fuertes. En algunos puntos en los que los alemanes lograron avanzar, ascendieron por las laderas de las colinas, en donde eran atacados por el fuego de las ametralladoras belgas. Los muertos formaban montones de hasta un metro de alto. En el fuerte de Barchon los belgas, al ver que las filas alemanas vacilaban, efectuaron una carga a la bayoneta y los obligaron a replegarse. Los alemanes se lanzaron una y otra vez al ataque, sin importarles las pérdidas humanas, pues sabían que contaban con una gran reserva. «No hicieron el menor intento de despliegue. Avanzaban casi en fila, casi hombro contra hombro, y caían muertos unos encima de los otros, formando una terrible barricada de la muerte. Tan alta era esta “montaña”, que no sabíamos si disparar a través de la misma o hacer una incursión para, con nuestras propias manos, abrir boquetes entre los muertos y heridos. Es increíble casi… Desde luego, también nosotros tuvimos bajas, pero no pueden compararse con la matanza que nosotros infligimos al enemigo», refirió más tarde un oficial belga.[18]

Este desprecio hacia las vidas humanas por parte de todos los beligerantes, que había de ir aumentando hasta alcanzar los cientos de miles en el Somme y el millón en Verdún, comenzó aquel segundo día de la guerra en Lieja. En su furioso desengaño por su primer fracaso, los alemanes lanzaron un regimiento tras otro contra los fuertes, con la esperanza de alcanzar los objetivos que les habían sido señalados por el mando.

Durante la noche del 5 de agosto las brigadas de Emmich se reagruparon para efectuar un renovado ataque, previsto para la medianoche. El general Ludendorff, que acompañaba a la 14.ª Brigada, que ocupaba el centro de la línea alemana, se encontró con que la tropa estaba «sombría y nerviosa». Delante de ellos, los cañones belgas se alzaban amenazadores. Eran muchos los oficiales que tenían dudas de que la infantería pudiera hacerles frente. Corrían rumores de que una compañía completa de ciclistas que habían sido destinados aquella mañana a misiones de exploración había sido «aniquilada» hasta el último hombre. Una columna que había seguido una ruta equivocada tropezó con otras fuerzas alemanas y se organizó una terrible confusión. Ludendorff, que fue a investigar las causas de aquella detención, se tropezó con el asistente del general Von Wussow, comandante de la 14.ª Brigada, que conducía el caballo del general. El asistente le comunicó que el general había muerto por fuego de ametralladora algo más adelante en aquella misma carretera. Ludendorff no vaciló un segundo. Asumió el mando sobre la brigada y dio la señal de ataque para ocupar el espacio abierto entre el fuerte Fléron y el fuerte D’Evegnée. Y mientras avanzaban, los soldados iban cayendo bajo el fuego y, por primera vez en su vida, Ludendorff oyó el «peculiar ruido de las balas cuando chocan con los cuerpos humanos».

Por una de aquellas extrañas ironías de la guerra, los cañones del fuerte Fléron, que estaban a menos de dos millas de distancia, no abrieron fuego. En un pueblo en donde se había entablado una lucha cuerpo a cuerpo, Ludendorff mandó emplazar un obús que «disparó a derecha e izquierda dentro de las casas» y pronto logró abrirse paso. A las dos de la tarde del día 6, la brigada había avanzado entre el anillo de fuertes y alcanzado las alturas en la margen derecha del Mosa, desde donde divisaban Lieja y su ciudadela, un impresionante pero inútil fuerte situado al otro lado del río. Aquí se les unió el general Von Emmich, pero aunque esperaban otras tropas con creciente ansiedad, dirigiendo sus miradas hacia las carreteras que llevaban al norte y al sur, éstas no hicieron acto de presencia. La 14.ª Brigada se encontró aislada dentro del cinturón de fuertes, pues era la única que había logrado abrirse paso. Su artillería de campaña fue enfilada hacia la ciudadela y abrieron fuego como señal para las otras brigadas, así como «para intimidar al gobernador de la fortaleza y a sus habitantes».[19]

Enojados por el hecho de tener que perder tiempo y hombres combatiendo a un pueblo que, según los dictados del sentido común, les hubiese tenido que haber dejado el paso libre sin ofrecer la menor resistencia, los alemanes se sintieron dominados, durante todo el mes de agosto, por la necesidad de «intimidar» a los belgas haciendo que renunciaran a su estúpida y fútil resistencia. El antiguo agregado alemán en Bruselas, que conocía personalmente al general, fue comisionado el día anterior para persuadir o, en caso de no lograr su intento, obligar a la rendición con amenazas. El emisario le dijo a Leman que los zepelines destruirían la ciudad de Lieja si no dejaban pasar a los alemanes.[20] El emisario fracasó y el 6 de agosto fue enviado el zepelín L-Z desde Colonia para bombardear la ciudad. Las trece bombas que arrojó y los nueve civiles que murieron inauguraron una nueva costumbre del siglo XX.

Después del bombardeo, Ludendorff mandó a un nuevo emisario, que también fracasó en su empeño de lograr la rendición de Leman. También usaron argucias. En un esfuerzo por secuestrar o matar al comandante, un destacamento de treinta hombres y seis oficiales, disfrazados con uniformes del Ejército inglés, pero sin distintivos de ninguna clase, se presentaron, en coche, ante el cuartel general de Leman, en la Rué Sainte-Foi, en donde solicitaron ser recibidos por el general. Su ayudante, el coronel Marchand, corrió hasta la puerta y gritó: «¡No son ingleses, son alemanes!», y fue muerto en el acto. Fue vengado inmediatamente por sus compañeros. En la confusión que se originó, el general Leman escapó al fuerte Loncin, al oeste de la ciudad, desde donde continuó dirigiendo la defensa.

Sabía ahora que una brigada alemana había penetrado entre los fuertes y que no podía defender la ciudad. Si las brigadas que atacaban desde el norte y el sur lograban también abrirse paso, Lieja quedaría cercada y la 3.ª División quedaría aislada del resto del Ejército, y sería aniquilada. El servicio de información de Leman había identificado unidades de cuatro cuerpos del Ejército alemán entre las fuerzas de ataque, lo que parecía concederle a Emmich el equivalente a ocho divisiones, por una que tenía Leman. De hecho, las tropas de Emmich no estaban organizadas en cuerpos, y comprendían, con los refuerzos que le habían sido mandados urgentemente, unas cinco divisiones. La solitaria 3.ª División no era lo bastante fuerte para defenderse a sí misma o a la ciudad de Lieja. La mañana del 6 de agosto, el general Leman, sabiendo que el rey tenía el firme propósito de mantener unido todo el Ejército y en contacto directo con Amberes, sin tener en cuenta lo que pudiera pasar en otros puntos, ordenó que la 3.ª División abandonara Lieja y se uniera al grueso del Ejército en Lovaina. Esto significaba que la ciudad, aunque no así los fuertes, caería en manos del enemigo, puesto que mucho más importante que Lieja era la independencia belga. A no ser que el rey continuara al mando de un ejército en algún rincón de su propio territorio, estaría a la merced, no sólo de sus enemigos, sino también de sus aliados.

El 6 de agosto reinaba en Bruselas una inaudita euforia cuando se recibieron las noticias de que los alemanes habían sido rechazados el día anterior. «Grande victoire belge!», proclamaban los periódicos. Alegre, la gente se congregaba en los cafés y se felicitaba mutuamente, hablaba de venganza y dedicaba la noche a celebrar el acontecimiento, y al día siguiente los belgas leyeron, llenos de alegría, el parte de guerra, que decía que 120 000 alemanes «habían atacado inútilmente y tres cuerpos del Ejército habían quedado aislados y desarticulados». Haciéndose eco de este optimismo, la prensa aliada informaba de una completa derrota alemana, diciendo que varios regimientos habían sido aniquilados y se habían hecho muchos prisioneros, que los alemanes habían sufrido 20 000 bajas, que los defensores habían obtenido un completo éxito en todas partes y que los invasores habían sido contenidos. Pero no explicaban cómo encajaba en todo este optimismo el hecho de que la 3.ª División hubiese tenido que replegarse.

En el cuartel general belga, en el antiguo Ayuntamiento de Lovaina, reinaba un optimismo tan grande que parecía que el Ejército belga contara con treinta y cuatro divisiones y los alemanes con seis, en lugar de lo contrario. Los más optimistas en el Estado Mayor hablaban ya de «planes para pasar inmediatamente a la ofensiva».

El rey se opuso inmediatamente a estos planes. Sabía cuál era la potencia de las fuerzas que atacaban la ciudad de Lieja y en las informaciones sólo hacían referencia a cinco cuerpos alemanes que habían sido identificados, lo que indicaba el esquema de la estrategia de Schlieffen. Todavía quedaba la posibilidad, en el caso de recibir pronto ayuda de las fuerzas francesas e inglesas, de contener a los alemanes en el río Gette, a medio camino entre Amberes y Namur. Ya había mandado dos urgentes despachos a Poincaré. Confiaba, como todo el mundo en Bélgica, que llegados a este punto las fuerzas aliadas se unirían a él en territorio belga. «¿Dónde están los franceses? ¿Dónde están los ingleses?», se preguntaba todo el mundo por las calles. En un pueblo, una mujer belga ofreció un ramo de flores con la bandera inglesa a un soldado que llevaba un extraño uniforme color caqui. Un tanto confuso y desconcertado, el soldado se identificó como alemán.

En Francia, Poincaré y Messimy, que en su optimismo habían decidido destinar, sin pérdida de tiempo, cinco cuerpos de Ejército a Bélgica, estaban impotentes frente a la silenciosa y obstinada negativa de Joffre a cambiar sus planes, ni aunque fuera mandar una sola brigada. Tres divisiones de caballería francesas, al mando del general Sordet, entraron en Bélgica el 6 de agosto para reconocer la potencia alemana al este del Mosa, pero sólo la ausencia de los ingleses, afirmó Joffre, le induciría a extender su flanco izquierdo. A última hora del 5 de agosto se recibieron noticias de Londres de que el Consejo de Guerra, después de haber estado reunido durante todo el día, había tomado la decisión de enviar una fuerza expedicionaria, pero sólo de cuatro divisiones, aparte de la correspondiente caballería, en lugar de las seis divisiones previstas anteriormente. Aunque muy descorazonador, esto no indujo a Joffre a destinar divisiones a su izquierda para compensar así la deficiencia británica. Mantenía unidas todas sus fuerzas para el ataque por el centro. Lo único que destinó a Bélgica, además de la caballería, fue un solo oficial de Estado Mayor, el coronel Brécard, con una carta para el rey Alberto. Proponía que el Ejército belga aplazara una acción decisiva y se replegara a Namur, en donde establecería contacto con los franceses, y una vez terminada la concentración francesa, se unirían los dos ejércitos en una ofensiva común. Cuatro divisiones francesas, afirmaba Joffre, serían destinadas a Namur, pero no llegarían a esta ciudad hasta el 15 de agosto.

Tal como lo veía Joffre, el Ejército belga, haciendo caso omiso del interés belga en favor de un frente común, debía actuar como ala del Ejército francés, de acuerdo con la estrategia francesa. Tal como lo veía el rey Alberto, con su sentido más claro del peligro del ala derecha alemana, si permitía que el Ejército belga se replegara a Namur podía ser separado de su base en Amberes por las avanzadillas alemanas y ser expulsado de Bélgica por la frontera francesa. Más interesado en conservar el Ejército belga en su territorio que en unirse a una estrategia común, el rey Alberto estaba decidido a mantener abierta su línea de retirada hacia Amberes. Las consideraciones puramente militares señalaban hacia Namur, y las razones históricas y nacionales, hacia Amberes, a pesar del riesgo de que el Ejército quedara embotellado en una zona en donde no pudiera ejercer una influencia directa en la guerra.

Si era obligado, el Ejército belga se replegaría sobre Amberes, no sobre Namur, le contestó el rey al coronel Brécard. Amargamente desengañado, Brécard informó a Joffre de que no podían confiar en los belgas para unirse a una ofensiva combinada con ellos.

El 7 de agosto, el gobierno francés, que nunca había sido consultado con respecto al «Plan 17» y que, debido al mismo, ahora no podía acudir en ayuda de Bélgica, confirió la Gran Cruz de la Legión de Honor a la ciudad de Lieja y la Medalla Militar al rey Alberto. El gesto, muy poco indicado en aquellas circunstancias, expresaba, sin embargo, la extraordinaria admiración del mundo entero por la resistencia belga. No sólo «defiende la independencia de Europa, es la campeona del honor», declaró el presidente de la Cámara francesa. Se ha ganado «fama inmortal» deshaciendo la superstición de que los ejércitos alemanes eran invencibles, declaró The Times, en Londres.

Mientras los tributos se multiplicaban, la población de Lieja pasaba la primera de las innumerables noches que los europeos del siglo XX pasarían en los sótanos. Después del día de terror por el bombardeo desde el zepelín, Lieja fue atacada durante toda la noche por las granadas y obuses de la artillería de campaña de Ludendorff, en un desesperado intento para obligar a capitular la ciudad. Este método resultó tan poco fructífero como el bombardeo a larga distancia de París por los Grosse Bertha en 1918 o el bombardeo por la Luftwaffe y los proyectiles V-2 de Londres en la última guerra.[21]

Después de este bombardeo preliminar, Emmich y Ludendorff decidieron entrar en la ciudad sin esperar a las restantes brigadas. Al no encontrar resistencia, puesto que la 3.ª División belga se había replegado, la 14.ª Brigada cruzó dos puentes que habían quedado intactos. Ludendorff, convencido de que la ciudadela ya había sido ocupada por las avanzadillas que había mandado para tal fin, subió por la empinada y tortuosa carretera acompañado sólo por su ayudante. Cuando llegó al patio, no vio un solo soldado alemán, puesto que las avanzadillas aún no habían llegado. Pero sin pensarlo un solo momento «llamó a la puerta» y, cuando le abrieron, le ofrecieron la rendición de la ciudadela los pocos soldados belgas que quedaban dentro. Tenía cuarenta y nueve años, el doble que Napoleón en 1793, pero aunque Ludendorff no fuera Napoleón, Lieja fue su Tolón.

En la parte baja de la ciudad, el general Emmich, al no dar con Leman, detuvo al alcalde, a quien le dijo que la ciudad sería bombardeada e incendiada a no ser que los fuertes capitularan, y le ofreció un salvoconducto para obtener la rendición del general Leman o el rey. Se negó y continuó prisionero. Hacia el anochecer, otras tres brigadas alemanas habían roto el cinturón de fortificaciones y se habían reunido con la 14.ª dentro de la ciudad.

A las seis de aquella tarde, un oficial cruzó raudo en su coche las calles de Aquisgrán para llevar al cuartel general del Segundo Ejército la noticia de que el general Emmich estaba en la ciudad de Lieja y que en aquellos momentos estaba negociando con el alcalde. En medio de la euforia y de los «Hochs!» fue interceptado un mensaje que Emmich mandaba a su esposa: «¡Hurra, en Lieja!». A las ocho de la tarde, un oficial informaba de que, a pesar de que el general Leman había logrado escapar, el obispo y el alcalde habían sido hechos prisioneros, que la ciudadela se había rendido y que la ciudad había sido evacuada por las tropas belgas, pero que Emmich aún no había recibido ninguna noticia de los fuertes.[22]

En Berlín, donde el Cuartel General Supremo, u Oberste Heeresleitung (en adelante, OHL), permaneció hasta el final del período de concentración, el káiser estaba eufórico. Al principio, cuando todo daba a entender que, a pesar de todo, los belgas estaban dispuestos a ir a la lucha, le había reprochado amargamente a Moltke: «¡Ahora me ha echado usted encima a los ingleses sin necesidad de que esto hubiese tenido que suceder!», pero cuando se enteró de la noticia de la capitulación de Lieja, le llamó «queridísimo Moltke» y éste escribió que «me besó apasionadamente». Sin embargo, los ingleses continuaban preocupando al káiser. El 10 de agosto, el embajador norteamericano, el señor Gerard, que se presentó para ofrecer la mediación del presidente Wilson, le encontró muy «deprimido». Sentado en el jardín de palacio, frente a una mesa de hierro verde y debajo de una gran sombrilla con papeles y telegramas ante él, así como con dos Dachshunde a sus pies, el káiser se lamentó: «Los ingleses cambian toda la situación, son gente obstinada, harán que la guerra se alargue. No puede terminar pronto».

La amarga verdad de que ninguno de los fuertes había sido conquistado llegó al día siguiente de la ocupación de la ciudad, cuando Ludendorff salió de ella para presentar su informe. Insistió en que debían ser emplazados, sin pérdida de tiempo, los cañones previstos para romper los cercos, puesto que los belgas no revelaban la menor intención de rendirse. El avance del Primer Ejército de Kluck, que en un principio había sido previsto para el día 10, tuvo que ser aplazado hasta el día 13.

Mientras, en Essen, permanecían inmóviles los feos y gruesos morteros y se hacían inauditos esfuerzos para requisar material rodado y concentrar a los artilleros especialistas. El 9 de agosto los dos modelos de transporte por carretera estaban listos y aquella noche fueron cargados sobre los vagones de carga para ser transportados en ferrocarril. El tren abandonó Essen el día 10 y llegó a Bélgica hacia el anochecer, pero en Herbesthal, a veinte millas al este de Lieja, fue detenido el convoy a las once de la noche. El túnel del ferrocarril, que había sido volado por los belgas, bloqueaba el camino. Los gigantescos cañones fueron descargados y continuaron su camino por carretera. Aunque sólo debían recorrer once millas para estar al alcance de los fuertes, un obstáculo tras otro fue impidiendo su emplazamiento. Los motores fallaban, las carreteras estaban bloqueadas, e incluso las tropas fueron llamadas para colaborar. Durante todo el día continuó la lucha para emplazar los cañones «mamut».

Mientras los cañones del 420 eran colocados, el gobierno alemán hizo un último esfuerzo para persuadir a Bélgica de que permitiera el paso por su territorio. El 9 de agosto, el señor Gerard fue encargado de dar una nota a su colega en Bruselas para que fuera entregada al gobierno belga: «Ahora que el Ejército belga ha demostrado su honor por su heroica resistencia frente a una fuerza muy superior, el gobierno alemán ruega al rey de los belgas y a su gobierno que le ahorre a Bélgica los futuros horrores de la guerra», decía la nota. Alemania estaba dispuesta a concertar cualquier compromiso con Bélgica, si permitía el paso libre de sus soldados, y daría su «solemne garantía» de que no tenía la menor intención de quedarse con territorio belga y que evacuaría su territorio tan pronto como se lo permitiera el futuro curso de la guerra. Tanto los ministros americanos en Bruselas como los de La Haya se negaron a ser portadores de tales mensajes, pero a través del gobierno holandés llegó a manos del rey Alberto el 12 de agosto. Como es natural, la rechazó.

Su firmeza, a la vista de la enormidad de la amenaza sobre su país, resultaba incluso increíble para sus propios aliados. Nadie había confiado en aquel heroísmo por parte de Bélgica. «Sí, nos vimos obligados a reaccionar así», dijo el rey Alberto poco después de la guerra, en respuesta a las palabras de un estadista francés que alababa su actitud. En 1914 los franceses todavía tenían sus dudas, y el 8 de agosto se mandó al subsecretario de Asuntos Exteriores, el señor Berthelot, para entrevistarse con el rey y saber con seguridad lo que había de cierto en el rumor que circulaba de que el rey estaba dispuesto a hacer las paces con Alemania. Berthelot fue encargado de la desagradecida misión de explicarle al rey que Francia haría todo lo que estuviera en su mano para ayudar a Bélgica, pero que no admitía ninguna interferencia en sus propios planes de operaciones. Alberto trató nuevamente de hacer comprender a los franceses que los alemanes mandarían su impresionante ala derecha a través de Flandes. Dijo que para evitar el aniquilamiento por fuerzas muy superiores, el Ejército belga podría tener que replegarse a la zona fortificada de Amberes, con la intención de pasar a la ofensiva cuando tuviera la certeza de la presencia de las fuerzas aliadas.

Pero el mundo creía sinceramente, tal como anunció el corresponsal militar de The Times, que los alemanes que habían atacado Lieja «habían sido derrotados con elegancia». En cierto modo, esto correspondía a la verdad. El terrible Ejército alemán, que se había temido que venciera con tanta facilidad al «cordero dormido», no había logrado conquistar los fuertes en su primer asalto. Hizo un alto el 9 de agosto en espera de la llegada de refuerzos…, pero no de soldados, pues esperaban la llegada de los monstruosos cañones.

En Francia, el general Joffre y sus colaboradores se negaban a prestar la menor atención a Flandes, centrando su objetivo, más ardientemente que nunca, en el Rin. Los cinco ejércitos franceses, que totalizaban aproximadamente las mismas sesenta divisiones que los alemanes tenían en el frente del Oeste, estaban desplegados de derecha a izquierda. Divididos por la zona fortificada de Verdún-Toul, estaban concentrados en dos grupos, en la misma proporción que los ejércitos alemanes estaban situados a ambos lados de Metz-Thionville. El Primero y el Segundo Ejércitos frente al Sexto y Séptimo alemanes, en Alsacia y Lorena formaban conjuntamente el ala derecha francesa, cuya misión estribaba, por medio de un poderoso ataque, en arrojar a los alemanes al otro lado del Rin y abrir una profunda cuña entre el centro y la izquierda alemanas.

Más hacia la derecha estaba emplazada una fuerza especial de asalto, parecida a la de Emmich en Lieja, para iniciar el movimiento a través de Alsacia. Desgajado del Primer Ejército y compuesto por el VII Cuerpo y la 8.ª División de caballería, debía liberar Mulhouse y Colmar y organizar su base en el Rin, en la zona donde tienen fronteras comunes Alemania, Alsacia y Suiza.

Muy cerca de éste se hallaba el Primer Ejército, al mando del apuesto general Dubail, que se correspondía perfectamente con el retrato del oficial francés ideal, que no daba la impresión de ser un hombre del siglo XX y que siempre había inspirado comparaciones con un «soldado de Corneille» o con el romántico general Bourbaki, al tiempo que conquistó todos los corazones cuando se fue a la guerra en el año 1870 al mando de sus turcos. Se decía que Dubail, que no conocía la imposible e indomable voluntad y la ilimitada energía que se oculta en los intrincados repliegues de la política militar francesa, no estaba en muy buenas relaciones con el general Castelnau, su inmediato superior en el ala izquierda. Castelnau había abandonado el Estado Mayor para asumir el mando del Segundo Ejército, que defendía el frente crucial alrededor de Nancy.

El Tercer, Cuarto y Quinto Ejércitos estaban concentrados al otro lado de Verdún para la gran ofensiva a través del centro alemán, como estaba previsto en el «Plan 17». Estas fuerzas se extendían desde Verdún a Hirson. El Quinto Ejército, concentrado en el flanco abierto, estaba previsto que fuera destinado en dirección noreste para la ofensiva a través de las Ardenas, en lugar de ir hacia el norte para hacer frente a las fuerzas descendentes del ala derecha alemana. La posición a la izquierda del Quinto Ejército, que se centraba en la antigua fortaleza de Maubeuge, que durante los últimos años había sido muy descuidada, debía ser reforzada por los ingleses, los cuales, sin embargo, no se presentarían con el número de soldados que habían prometido al principio. Pero este hecho no preocupaba mucho a Joffre y a su Estado Mayor, cuya atención estaba centrada en otros puntos, pero sí enormemente al comandante del Quinto Ejército, el general Lanrezac.

Dado que debía resistir el impacto del ala derecha alemana, el general Lanrezac se percataba perfectamente de que se encontraba en una posición sumamente difícil y delicada. Su antecesor en el mando del Quinto Ejército antes de la guerra había sido Gallieni, quien, después de haber intentado convencer al Estado Mayor para que modernizara las fortificaciones de Maubeuge, no había hecho gran cosa en favor del mismo. Cuando Gallieni llegó a la edad de retiro, en febrero de 1914, Joffre nombró a Lanrezac, un «auténtico león»,[23] cuyas dotes intelectuales admiraba mucho, y que había sido uno de sus tres candidatos para el cargo de segundo jefe del Estado Mayor en 1911. Debido a su «viva inteligencia», Lanrezac era considerado una estrella en el Estado Mayor, que le perdonaba su manera de ser tan seria, su mal humor y su lenguaje poco cortés. A los sesenta y dos años se correspondía perfectamente, al igual que Joffre, Castelnau y Pau, con el retrato típico de los generales franceses.

En mayo de 1914, cuando cada uno de los generales de los cinco ejércitos recibió la parte correspondiente del «Plan 17» que hacía referencia, única y exclusivamente, a las fuerzas que estaban a su mando, Lanrezac, sin pérdida de tiempo, llamó la atención sobre los peligros que entrañaba su flanco tan expuesto si los alemanes atacaban con fuerza con sus tropas al oeste del Mosa. Sus objeciones fueron ignoradas a causa de la teoría del Estado Mayor de que cuanto más potente fuera el ala derecha alemana, «mucho mejor para nosotros». Durante los días anteriores a la movilización, Lanrezac expuso sus objeciones por escrito, en una carta dirigida a Joffre, que se convertiría en un documento de gran importancia ante el alud de críticas y controversias que después de la guerra se produjo alrededor del fracaso del «Plan 17».[24] El tono de Lanrezac en aquella carta, tal como se expresó un oficial, más que el veto a un plan ya establecido era la crítica de un profesor a un trabajo de su alumno, al que le daba un suspenso. Señalaba que la ofensiva planeada para el Quinto Ejército se basaba en la teoría de que los alemanes avanzarían por Sedán, cuando en realidad era mucho más probable que lo hicieran más hacia el norte, por Namur, Dinant y Givet. «Claramente, tan pronto como el Quinto Ejército se vea lanzado a una ofensiva en dirección a Neufchâteau, en las Ardenas, le será completamente imposible detener un ataque alemán más al norte», exponía el profesor.

Éste era realmente el punto crucial, pero como si pretendiera cubrirse, Lanrezac redujo la fuerza de su argumento añadiendo: «Se trata, simplemente, de una sugerencia». Joffre, que recibió esta carta el día de la movilización, el 1 de agosto, decidió que era «muy inoportuna» y, en la confusión de los importantes acontecimientos que llenaban el día, no contestó a la misma.[25] Al mismo tiempo, rechazó los temores del general Ruffey, comandante del Tercer Ejército, que fue a verle para expresar su miedo ante una posible «marcha alemana a través de Bélgica». Con su característica brevedad de lenguaje, Joffre le replicó: «Está usted equivocado». En su opinión, a un generalísimo no le incumbía dar explicaciones, sino órdenes. Y un general no debía pensar sino en cumplir las órdenes que recibía. Y cuando un general recibía una orden, debía llevarla a la práctica con la tranquilidad de un hombre que sabe que cumple con su deber.[26]

El 3 de agosto, el día en que Alemania declaró la guerra, los generales se reunieron en una conferencia convocada por Joffre, con la confianza de que, por fin, se les expondría la totalidad del «Plan 17» y la estrategia que entrañaba. La esperanza fue vana. Joffre escuchó en silencio los comentarios. Al final, Dubail dijo que la ofensiva que debía lanzar su ejército precisaba de unos refuerzos que no le habían sido concedidos. Joffre replicó escuetamente: «Éste puede ser su plan, pero no es el mío».[27] Dado que nadie comprendió lo que quería decir con esto, Dubail, creyendo que no había sido suficientemente claro, repitió su observación, y Joffre, «con su acostumbrada sonrisa beatífica», repitió las palabras que ya había dicho antes: «Éste puede ser su plan, pero no es el mío». Lo cierto es que para Joffre lo que tenía valor en el inmenso caos de la guerra era única y exclusivamente la energía con que los planes eran llevados a la práctica. La victoria no se la llevaría el que tuviera el mejor plan, sino la voluntad más fuerte y la confianza más firme, y, en esto no le quedaba la menor duda, él era el mejor y mayor exponente.

El 4 de agosto estableció su cuartel general, conocido con el nombre de Grand Quartier General (en adelante, GQG), en Vitry-le-François, en el Marne, a medio camino entre París y Nancy, que se encontraba a idéntica distancia, de ochenta a noventa millas, de cada uno de los cinco cuarteles generales de los ejércitos. A diferencia de Moltke, que durante su breve actuación como comandante en jefe nunca visitó el frente o los puestos de mando de los ejércitos, Joffre estuvo en constante y personal contacto con sus comandantes. Cómodamente sentado en el asiento posterior de su coche, era llevado, a una velocidad de setenta millas por hora, por su chofer particular, Georges Bouillot, tres veces vencedor del Grand Prix de automovilismo.[28] Los generales alemanes, que habían recibido instrucciones muy concretas, no necesitaban, según opinaba el Alto Mando, que se les aconsejara en sus decisiones. Los generales franceses, tal como había dicho Foch, debían saber pensar, pero Joffre, temeroso siempre de debilidades humanas, prefería tenerlos bajo su control directo. Después de las últimas maniobras en 1913, el pase a la reserva de cinco generales en activo había causado gran sensación y un estremecimiento en todas las guarniciones de Francia, pues nunca había sucedido algo similar. Durante el mes de agosto, cuando se produjo el escándalo sobre el problema de las municiones, Joffre decidió destituir a cualquier general al primer signo de lo que él consideraba incompetencia o falta de élan.

Y en Vitry, a orillas del tranquilo Marne, orlado de árboles, reinaba un élan muy vivo. En la escuela que fue requisada por el GQG, un abismo insuperable separaba la Sección de Operaciones, el Troisième Bureau, que ocupaba las aulas, del Servicio de Información, el Deuxième Bureau, que estaba instalado en el gimnasio. Durante todo el día, el Deuxième reunía información, interrogaba a los prisioneros, descifraba documentos, planteaba ingeniosas conjeturas y pasaba toda la información a sus vecinos. Y toda ella hacía referencia, de un modo constante, a la actividad alemana al oeste del Mosa. Durante todo el día, el Troisième leía esta información, la criticaba y rechazaba todo lo que pudiera inducir a los franceses a modificar sus planes ofensivos.

Cada mañana, a las ocho en punto, Joffre presidía la reunión de los jefes de sección, como un majestuoso e inmóvil arbitro, pero nunca como la marioneta que afirmaban algunos que era, engañados por su silencio y por no tener nunca una hoja de papel sobre su mesa. Tampoco tenía mapas colgando de las paredes, no escribía nada y decía muy pocas cosas. Los planes eran preparados para él, dijo Foch, «él los estudiaba y decidía». No había nadie que no temblara delante de él. Todos aquellos que llegaban con cinco minutos de retraso a la mesa, eran recibidos con un fruncimiento del ceño y durante el resto de la comida eran ignorados. Joffre comía en silencio prestando atención a lo que comía. Se lamentaba continuamente de que no le tenían al corriente de los hechos. Cuando un oficial hizo referencia a un artículo aparecido en la última edición de L’Illustration que Joffre no había visto, gritó furioso: «¡Ya ven ustedes cómo me lo ocultan todo!». Entonces solía frotarse la frente y decir: «¡Pobre Joffre!», lo que aquellos que le rodeaban fueron comprendiendo que era la señal de que no iba a hacer algo a lo que le quisieran obligar. Se dejaba arrastrar por la ira cuando alguien, de un modo demasiado abierto, trataba de hacerle cambiar de parecer.[29] Lo mismo que Talleyrand, desconfiaba de quienes intentasen convencerle. Sin la probada inteligencia de Lanrezac o el intelecto creador de Foch, se sentía inclinado, por temperamento, a confiar en aquellos que él mismo había elegido como colaboradores. Pero siempre actuaba como el dueño y señor, casi un déspota celoso de su autoridad, siempre resentido contra aquellos que parecían querer imponérsele. Cuando le propusieron que Gallieni, que había sido designado por Poincaré como sucesor de Joffre en caso de emergencia, se instalara también en el GQG, Joffre, temiendo estar a la sombra de su antiguo comandante, se negó a ello y le confió a Messimy: «Siempre he estado a sus órdenes. “Il m’a toujours fait mousser”. (“Siempre me hacía irritar”)»,[30] una confesión de cierta importancia en vista del papel que las relaciones personales entre Joffre y Gallieni desempeñarían durante las trágicas horas antes del Marne. Como consecuencia de la negativa de Joffre a admitirle en el GQG, Gallieni se quedó en París sin nada que hacer.

Había llegado el ansiado momento de izar la bandera francesa en Alsacia. Las tropas de asalto que esperaban tras los espesos y frondosos bosques de pinos de los Vosgos temblaban de excitación dispuestas a lanzarse al ataque. Aquéllos eran los montes que ellos tanto recordaban, con sus lagos y cascadas y el dulce perfume de los helechos que crecen entre los pinos. Los campos de pastoreo alternaban con los bosques. Delante de ellos, la silueta púrpura del Ballon d’Alsace, la cumbre más alta de los Vosgos. Las patrullas que se aventuraban hasta allí podían ver a sus pies los pueblos de tejados rojos del territorio perdido, los grises campanarios y la brillante cinta del Mosela, cerca de su nacimiento, lo bastante estrecho como para ser vadeado. Terrenos de patatas en flor alternaban con franjas verdes. La tierra estaba en el apogeo de su fertilidad. El sol lo iluminaba todo con esplendor. Jamás había parecido ser digno luchar por aquella tierra. No es de extrañar que L’Illustration, en su primer ejemplar, después de haber sido declarada la guerra, presentara a Francia en la persona de un apuesto poilu abrazando a la hermosa doncella Alsacia.

Una proclama dirigida a sus habitantes ya había sido impresa por el Ministerio de la Guerra para ser pegada en las paredes de las ciudades liberadas. Los reconocimientos en avión habían demostrado que la zona no estaba muy defendida por los alemanes; había pocas fuerzas alemanas, en opinión del general Bonneau, comandante del VII Cuerpo, que no temía «caer en una trampa».[31] Envió no obstante, a un ayudante el 6 de agosto por la noche para informar al general Dubail de que consideraba la operación Mulhouse «delicada y arriesgada», y de que temía por su flanco derecho y su retaguardia. El GQG, consultado por el general Dubail, que había mostrado una preocupación similar durante la reunión de generales celebrada el 3 de agosto, consideraba todas las dudas como un fracaso del ánimo ofensivo. Expresadas al comienzo de una operación, las dudas de un comandante, aunque fueran razonables, con demasiada frecuencia se habían revelado como un pretexto para el repliegue. En la doctrina militar francesa, tomar la iniciativa era mucho más importante que un examen a fondo de la fuerza enemiga. El éxito dependía del espíritu de lucha del comandante, y permitirle adoptar una serie de precauciones y vacilaciones ya al principio hubiera sido, en opinión de Joffre y de los que le rodeaban, ir directamente al fracaso. El GQG insistió en que el ataque contra Alsacia fuera efectuado lo antes posible. Obediente, Dubail llamó al general Bonneau por teléfono, le preguntó si estaba «preparado» y, al recibir una respuesta afirmativa, ordenó el ataque para la mañana siguiente.

A las cinco en punto de la mañana del 7 de agosto, pocas horas antes de que Ludendorff dirigiera su brigada dentro de Lieja, el VII Cuerpo del general Bonneau cruzó las vertientes orográficas de los Vosgos, presentando armas al cruzar la frontera, y se lanzó a un clásico ataque a la bayoneta sobre Altkirch, una población de unos cuatro mil habitantes, en el camino hacia Mulhouse.[32] Tomaron Altkirch al asalto en una batalla que duró seis horas y en la que sufrieron cien bajas. Ésta no iba a ser la única carga a la bayoneta en una guerra que habría de caracterizarse por las trincheras llenas de barro, pero hubiese podido serlo. Ejecutada según los cánones clásicos y el espíritu del Règlement del año 1913, pareció ser la plena demostración del cran, la apoteosis de la gloire.

Como se expresó en el parte de guerra francés, «la toma fue de una emoción indescriptible». Arrancaron de cuajo las vallas fronterizas y las llevaron en señal de triunfo por la ciudad. Pero el general Bonneau, que no estaba todavía convencido, no continuó en dirección a Mulhouse. Impaciente por su falta de progreso, el GQG le dirigió, al día siguiente, una orden imperativa para que ocupara Mulhouse y destruyera los puentes sobre el Rin aquel mismo día. El 8 de agosto, el VII Cuerpo entraba en Mulhouse sin disparar un tiro una hora después de que las tropas alemanas la hubiesen abandonado para defender la frontera más al norte.

La caballería francesa, con sus relucientes corazas y su plumaje de cola de caballo, galopaba por las calles. Atónito ante tan inesperada presencia, el pueblo se quedó, en un principio, silencioso y sollozante hasta que, gradualmente, fue estallando la alegría. En la plaza principal celebraron un desfile de las tropas francesas que duró más de dos horas. Las bandas interpretaban la «Marseillaise» y el «Sambre et Meuse». Los cañones eran adornados con cintas y flores encarnadas, blancas y azules. En las paredes se pegaba la proclama de Joffre, que calificaba a sus soldados de «vanguardia de la gran obra de la revancha […], que llevan en los repliegues de sus banderas las palabras mágicas: “Derecho y Libertad”». Chocolates y paquetes de tabaco eran arrojados a los soldados. Desde todas las ventanas hacían ondear banderas y pañuelos e incluso los tejados de las casas estaban atestados de público.

No todos los habitantes estaban contentos, pues había muchos alemanes que se habían instalado allí a partir del año 1870. Un oficial a caballo se fijó en «rostros graves e impasibles, la pipa entre los dientes, que nos miraban como si nos estuvieran contando»…, y así era, en efecto, pues más tarde corrieron a comunicar el número de las tropas francesas.

Los refuerzos alemanes, enviados a toda prisa desde Estrasburgo, fueron desplegados alrededor de la ciudad, mientras los franceses se dedicaban a ocuparla. El general Bonneau, que desde un principio no había tenido confianza en el éxito de la empresa, había tomado las disposiciones necesarias para evitar quedar cercado. Cuando empezó la batalla, el 9 de agosto por la mañana, su flanco izquierdo en Cernay luchó valientemente durante todo el día, pero su flanco derecho no ocupó a tiempo las posiciones que le habían sido señaladas. Finalmente, reconociendo la necesidad de refuerzos que tanto había solicitado Dubail desde el principio, el GQG mandó una división de reserva, pero para fortalecer el frente se hubieran necesitado dos. La batalla duró veinticuatro horas, hasta las siete de la mañana del día 10 de agosto, en que los franceses, obligados a replegarse y ante el temor de quedar cercados, abandonaron la ciudad que acababan de liberar en el primer triunfo de la revanche.

A pesar de lo humillante que era para el Ejército, después de la euforia y la retórica de los partes de guerra y las proclamas, la pérdida de Mulhouse, ésta fue más cruel aún debido a que sus habitantes quedaban ahora a merced de las represalias alemanas. Los que más se habían distinguido en dar la bienvenida a las tropas francesas fueron denunciados por sus conciudadanos alemanes, con consecuencias muy desagradables. El VII Cuerpo se retiró hasta diez millas de Belfort. En el GQG se reavivó la natural y eterna enemistad entre los oficiales del Estado Mayor y los que estaban al mando de las tropas. Convencido de la realidad de su sospecha de falta de cran por parte de Bonneau, Joffre inició las destituciones por las que había de hacerse célebre. El general Bonneau fue el primero de los limogés, llamados así porque los oficiales que eran relevados debían presentarse en Limogés para recibir nuevo destino en la retaguardia. Acusados de «incumplimiento en la ejecución»,[33] Joffre destituyó, en el curso de los tres días siguientes, al comandante del VIII Cuerpo de caballería y a otro general de división.

Aferrándose a su plan original de liberar Alsacia y obligar a las fuerzas alemanas a estar en aquel frente, y sin tener en consideración los informes que llegaban procedentes de Bélgica, Joffre destinó una división regular y tres de la reserva y las agregó al VII Cuerpo para formar un nuevo ejército de Alsacia y lanzarlo a una renovada acción en su flanco derecho. El general Pau, ya retirado, fue llamado para ponerse al mando del mismo. Durante los cuatro días en que fue reorganizado, en otros puntos del frente se sucedían los ataques del enemigo. El 14 de agosto, el día en que Pau debía lanzarse hacia delante, fueron vistas treinta cigüeñas volando hacia el sur sobre Belfort, abandonando Alsacia dos meses antes de lo que solían hacerlo normalmente.[34]

La nación francesa apenas estaba enterada de lo que había sucedido, pues los partes de guerra del GQG eran una obra maestra de oscuridad. Joffre operaba sobre el principio de que no se les ha de explicar nada a los civiles. Ningún periodista recibió autorización para trasladarse al frente y no se mencionaban los nombres de los generales, ni tampoco el número de bajas que se sufrían. Con el fin de no ofrecer al enemigo la menor información, el GQG adoptó el principio de los japoneses de hacer la guerra «silenciosamente y de un modo anónimo». Francia estaba dividida en dos zonas: la de los ejércitos y la de la retaguardia. En esta última, Joffre no era un dictador absoluto, pero en la primera sí, y ningún civil, ni siquiera el presidente y mucho menos aún los despreciados parlementaires, podían entrar en la misma sin su autorización. En las proclamas que iban dirigidas a los habitantes de Alsacia figuraba su firma en lugar de la del presidente.

Los ministros protestaban, argumentando que conocían mejor los movimientos de los ejércitos alemanes que los de los franceses. Poincaré, a quien Joffre, que se consideraba independiente del Ministerio de la Guerra, informaba directamente, se lamentaba de que nunca le hablaban de los reveses que sufrían. En cierta ocasión, cuando fue propuesta una visita presidencial al Tercer Ejército, Joffre dirigió «severas órdenes» a su comandante «de que no debía discutir con el presidente ninguno de los problemas estratégicos o de política exterior».[35] Y exigía que se le mandara un informe por escrito sobre las conversaciones. Todos los generales fueron prevenidos de no discutir las operaciones militares con los miembros del gobierno. «En los partes que transmito, nunca hago mención de las operaciones en curso o de mis intenciones», les decía Joffre.[36]

Aunque su sistema pronto habría de derrumbarse ante la creciente presión de la opinión pública, en el mes de agosto, cuando desaparecían las fronteras y las naciones eran invadidas, mientras grandes ejércitos se desplegaban en lo que todavía era una guerra de movimientos y la tierra era conmovida por el estruendo de la guerra desde Serbia a Bélgica, las noticias que llegaban del frente eran escasas. A pesar de todos los esfuerzos de los cronistas, la historia no fue relatada con meticulosidad durante aquel mes. El general Gallieni, vestido de civil, sentado en un pequeño café en París la noche del 9 de agosto, oyó que un redactor de Le Temps, sentado a la mesa contigua, le decía a un amigo: «Le aseguro a usted que el general Gallieni acaba de entrar en Colmar al frente de treinta mil hombres». Y el general, volviéndose hacia el amigo que le acompañaba, le dijo en voz baja: «Así es como se escribe la historia».[37]

Mientras en Lieja los alemanes esperaban la llegada de los cañones, el mundo entero se maravillaba ante la continuada resistencia de los fuertes, y en Londres, el Daily Mail, haciéndose eco de la voz de la calle, afirmó que «nunca serán conquistados». Mientras continuaba la agrupación de los ejércitos, algunos hombres esperaban llenos de ansiedad que se revelara más concretamente el esquema de la ofensiva alemana. Uno de ellos era el general Gallieni, quien se preguntaba: «¿Qué sucede detrás del frente alemán? ¿Qué concentración en masa se está efectuando al otro lado de Lieja? Con los alemanes siempre hemos de temer algo gigantesco».[38]

Para encontrar la respuesta a todas estas preguntas, fue enviada la caballería francesa al mando del general Sordet. Sin embargo, el impulso de los coraceros fue tan grande que pronto llegaron demasiado adelante.[39] Entraron en Bélgica el 6 de agosto, y cabalgaron a lo largo del Mosa para reconocer la potencia y la dirección de la concentración alemana. Después de cubrir ciento diez millas en tres días, casi cuarenta millas diarias, atravesaron el río por Neufchâteau y llegaron a nueve millas de Lieja. Dado que, según la costumbre establecida, los franceses no desmontaban durante los altos, los caballos estaban agotados por aquellas marchas forzadas. Después de un día de descanso, la caballería continuó su reconocimiento por las Ardenas y al oeste del Mosa hasta Charleroi, pero cuando llegaban comprobaron que los alemanes habían cruzado ya el Mosa con grandes contingentes, y en todas partes la activa artillería alemana formaba una cortina de protección ante la concentración que se estaba llevando a cabo al otro lado de la frontera. Los franceses no pudieron lanzarse a la emocionante carga de caballería y el entrechocar de sables, que era como tradicionalmente se iniciaban las guerras. Aunque más hacia el norte la caballería alemana efectuó una carga en su ofensiva sobre Lovaina y Bruselas, allí evitaron una lucha directa cubriendo todas las concentraciones alemanas con ayuda de los batallones de ciclistas y los cazadores en camiones que mantenían alejados a los franceses con fuego de ametralladora.

Fue descorazonador. Los soldados de caballería de ambos bandos todavía creían en la espada desnuda, la arme blanche, a pesar de las experiencias de la guerra civil americana, cuando el general confederado Morgan, empleando a sus hombres como infantería montada con rifles, había gritado: «Vamos, muchachos, aquí vienen esos locos con sus sables. ¡A por ellos!». En la Guerra Ruso-japonesa, un observador inglés, el futuro general sir Ian Hamilton, informó de que lo único que podía hacer la caballería frente a los nidos de ametralladoras era cocinar el arroz para la infantería, causando esta noticia tanta extrañeza en el Ministerio de la Guerra que llegaron a sospechar que sus muchos meses de estancia en Oriente habían trastornado su mente. Cuando un observador alemán en la misma guerra, el futuro general Max Hoffmann, informó de unas conclusiones similares sobre el poder defensivo de los nidos de ametralladoras, Moltke comentó: «¡Nunca ha existido una forma más estúpida de hacer la guerra!».[40]

En 1914, los alemanes obtuvieron pleno éxito en lo que se habían propuesto evitando un encuentro directo entre las dos caballerías. El informe de Sordet de que no habían visto ninguna gran concentración de masas alemanas bajando por la izquierda francesa confirmó las ideas preconcebidas del GQG. Pero los signos de una maniobra de envolvimiento a cargo del ala derecha alemana comenzaban ya a ser muy claros para el rey Alberto y el general Lanrezac, que, puesto que eso les afectaba más directamente, estaban muy preocupados ante estas perspectivas. Otro de éstos era el general Fournier, gobernador de la fortaleza francesa de Maubeuge. Informó al GQG de que la caballería alemana había entrado el 7 de agosto en Huy, junto al Mosa, y que sus informes señalaban que eran la avanzadilla de cinco o seis Cuerpos de Ejército enemigos. Dado que Huy está enclavada en el único sitio donde hay un puente entre Lieja y Namur, era evidente que esta fuerza enemiga tenía la intención de cruzar el Mosa y Maubeuge y, en este caso, tal como prevenía su comandante, no podía hacer frente a un número tan elevado de fuerzas enemigas. Al GQG se le antojó que esta cifra de cinco o seis cuerpos respondía a las elucubraciones de una mente derrotista. Eliminar a los vacilantes fue la principal labor a que se dedicó Joffre durante aquel mes de agosto, y sin pérdida de tiempo relevó al general Fournier de su mando.[41] Más tarde, después de una investigación, la orden fue anulada. Mientras tanto se comprobó que se necesitarían, por lo menos, quince días para transformar Maubeuge en una plaza fuerte de eficaz capacidad defensiva.

La ansiedad del general Lanrezac, que también había recibido el informe de Huy, iba en aumento.[42] El 8 de agosto mandó a su jefe de Estado Mayor, el general Hely d’Oissel, a convencer al GQG de la grave amenaza de envolvimiento por parte del ala derecha alemana. Las preocupaciones del general Lanrezac eran «prematuras», replicó el GQG, pues tal movimiento sería «desproporcionado respecto a los medios de que disponía el enemigo». Continuaban llegando nuevos informes procedentes de Bélgica, pero ante cada uno de estos informes los cerebros del «Plan 17» encontraban la respuesta adecuada: las brigadas que habían sido vistas en Huy cumplían «una misión especial» o las fuentes de la información «carecían de crédito». El ataque contra Lieja tenía como único objeto «ni más ni menos» que la conquista de una cabeza de puente allí. El 10 de agosto, el GQG se sintió «confirmado en la impresión de que la principal maniobra alemana no se efectuaría en Bélgica».[43]

Aferrándose a sus propios planes ofensivos, el Estado Mayor francés sólo tenía interés en que el Ejército belga resistiera hasta que pudiera ser reforzado por el Quinto Ejército y los ingleses. Joffre envió a otro emisario, el coronel Adelbert, con una carta personal de Poincaré para el rey Alberto, confiando en una «acción conjunta» de ambos ejércitos. Este oficial, que llegó a Bruselas el 11 de agosto, recibió la misma respuesta que su antecesor, de modo que se le dijo que si tenía lugar una ofensiva alemana a través de Bélgica, tal como creía el rey, éste no podía permitir que su ejército quedara dividido en Amberes. El coronel Adelbert, un ferviente apóstol del élan, no se atrevía a transmitir el pesimismo del rey Alberto al GQG. Esta desagradable misión le fue ahorrada por una batalla librada al día siguiente, de la que los belgas salieron llenos de gloria.[44]