En julio no hay ni una sola sombra en el centro de Kursk. Conseguirlo tenía mérito, puesto que Kursk se alza sobre uno de los suelos más ricos de Rusia, la tierra negra que se extiende al sur y al oeste hacia Ucrania. Allí donde hay agua suele haber álamos, y bordeando las carreteras que conducen a la ciudad, la colleja y la arveja roja se elevan hasta la altura del hombro. Es una tierra buena también para las hortalizas, para los pepinos que los rusos encurten con vinagre y eneldo, para las coles, las patatas y las calabazas. Durante el verano, los viernes por la tarde la ciudad se vacía con rapidez. Los habitantes se van a sus dachas, las cabañas de madera que gustan a tantos rusos, y los campos se ven salpicados de mujeres inclinadas con regaderas en la mano. Los días laborables la marea se invierte: el campo fluye hacia la ciudad. Basta con alejarse un poco del centro para ver vendedores callejeros que ofrecen grandes setas, pasteles caseros, huevos, pepinos y melocotones. Rodeando la catedral, construida en el siglo XIX para celebrar la victoria de Rusia sobre Napoleón Bonaparte, es fácil encontrar un grupo de niños sentados sobre la hierba junto a un rebaño de escuálidas cabras de color pardo.

Toda esta exuberancia se ve desterrada de la plaza central. Hace cien años en ese espacio había edificios y patios emparrados, pero en la actualidad todo es asfalto. Cuando estuve allí el clima era tan caluroso que no tuve humor de contar mis pasos —¿dos campos de fútbol?, ¿quizás tres?—, pero desde luego la plaza es muy, muy grande. Su tamaño no guarda relación alguna con los edificios que la rodean, y menos aún con la población local que allí hace su vida. Los taxis —destartalados modelos soviéticos personalizados con iconos, sartas de cuentas y fundas de asiento de piel sintética— se amontonan en el extremo más próximo al hotel. A intervalos de media hora, un viejo autobús, sofocado por su propio peso, avanza pesadamente hacia la estación de tren situada a unos kilómetros. Sin embargo, los seres vivos evitan aquel espacio vacío tan poco atractivo. Solo en uno de los lados, donde empieza el parque público, hay árboles, pero no son de los que dan sombra. Son unos pinos de color gris azulado, simétricos y ásperos al tacto, tan rígidos que podrían estar hechos de plástico. Se alzan formando casi filas militares, ya que al fin y al cabo son plantas soviéticas, las mismas que crecen en cualquier espacio público de cualquier otra ciudad rusa. Están junto a la estatua de Lenin; están junto al monumento a la guerra. En Moscú pueden verse formando una fila incluso al pie de los muros tintos en sangre de la Lubianka.

Esta plaza central —que todavía se llama Plaza Roja— adquirió su forma actual después de la Segunda Guerra Mundial. Kursk sucumbió al avance del ejército alemán en el otoño de 1941. Los edificios que no resultaron destruidos durante la ocupación fueron minados o acribillados a tiros en la campaña para reconquistar la plaza, librada en febrero de 1943. Muchos de ellos quedaron resquebrajados durante un crudo invierno en el que se agotaron el combustible y la leña. Así, la vieja Kursk, que en 1939 era centro provincial y albergaba a unas ciento veinte mil personas, quedó casi totalmente destruida. Los urbanistas que posteriormente se encargaron de reconstruirla no tenían interés alguno en conservar su encanto histórico. No querían que la nueva Plaza Roja fuera un espacio de solaz para los lugareños —de los que, en cualquier caso, quedaban muy pocos—, sino un escenario de exhibición para un ejército cuyos soldados superarían constantemente en número a la población de la ciudad. En el verano de 1943, más de un millón de hombres y mujeres soviéticos tomaron parte en una serie de batallas libradas en la provincia de Kursk. Los ondulantes campos que se extendían hacia Ucrania presenciaron allí un combate que decidiría no solo el destino de Rusia, o incluso el de toda la Unión Soviética, sino también el resultado de la guerra europea. Al terminar la guerra, el corazón de la ciudad provincial se convirtió en escenario de ceremonias de una envergadura parecidamente monstruosa.

Sea cual fuere la pauta que uno decida adoptar, lo cierto es que esta guerra desafía cualquier escala humana. Las cifras por sí mismas resultan abrumadoras. En junio de 1941, cuando se inició el conflicto, alrededor de 6 millones de soldados, alemanes y soviéticos, se dispusieron a luchar en un frente que serpenteaba a lo largo de más de 1600 kilómetros de bosques y ciénagas, estepas y dunas costeras[1]. Los soviéticos contaban con otros 2 millones de soldados ya armados en territorios más alejados hacia el este; a las pocas semanas habrían de recurrir a ellos. A medida que el conflicto se iría profundizando, durante los dos años siguientes, ambos bandos reclutarían más soldados que irían destinados a toda una serie de campañas terrestres sedientas de carne humana. En 1943 no era raro que en cualquier momento concreto el número total de hombres y mujeres que participaban en la lucha en el frente oriental superara los 11 millones de personas[2].

Las cifras de bajas resultan similarmente desorbitadas. En diciembre de 1941, a los seis meses de iniciado el conflicto, el Ejército Rojo había perdido a 4,5 millones de hombres[3]. La carnicería superó todo lo imaginable. Los testigos describían los campos de batalla como un paisaje de acero carbonizado y cenizas, donde la redondeada forma de las cabezas sin vida reflejaba la luz de finales de verano como patatas surgidas del suelo recién destruido. Los prisioneros eran trasladados multitudinariamente. Los alemanes ni siquiera disponían de los guardias —y mucho menos de la alambrada— necesarios para contener a los 2,5 millones de soldados del Ejército Rojo capturados en los primeros cinco meses[4]. Una sola campaña, la defensa de Kiev, costó a los soviéticos cerca de setecientos mil muertos o desaparecidos en solo unas semanas[5]. A finales de 1941, casi todos los soldados que integraban el ejército de preguerra —y que habían compartido el pánico de las primeras noches de junio— estaban muertos o habían sido hechos prisioneros. Y este proceso se repetiría de nuevo, ya que habría aún otra generación que sería reclutada, embutida en un uniforme y asesinada, capturada o herida sin posibilidad de recuperación. En total, el Ejército Rojo sería destruido y renovado al menos dos veces en el transcurso de esta guerra. Los oficiales —cuyo número de bajas rondó el 35 por ciento, o, lo que es lo mismo, unas catorce veces la proporción del ejército zarista en la Primera Guerra Mundial— hubieron de ser sustituidos casi con la misma rapidez que los soldados[6]. En 1945 Estados Unidos suministraba cuchillas de afeitar a los soviéticos, pero lo cierto es que resultaba más bien difícil que una gran parte de los adolescentes que integraban la última quinta del Ejército Rojo las necesitaran.

La rendición jamás fue una opción. Aunque los bombarderos británicos y estadounidenses seguían atacando a los alemanes desde el aire, los soldados del Ejército Rojo eran amargamente conscientes, ya desde 1941, de que constituían la principal fuerza que quedaba para combatir a los ejércitos de Hitler por tierra. Ansiaban oír la noticia de que los aliados habían abierto un segundo frente en Francia, pero seguían luchando, sabiendo que no tenían otra alternativa. No era esta una guerra comercial o territorial. Su principio rector era la ideología; su objetivo, la aniquilación de una forma de vida. La derrota habría significado el fin del poder soviético, y el genocidio de eslavos y judíos. Pero la perseverancia tuvo un precio terrible: el número total de vidas soviéticas que se cobró la guerra superó los 27 millones. La mayoría eran civiles, desgraciadas víctimas de la deportación, el hambre, la enfermedad o la violencia directa. Pero el total de bajas del Ejército Rojo excedió la terrible cifra de ocho millones de muertos[7], una cifra que supera con creces el número total de militares muertos en los dos bandos —alemanes y aliados— en la Primera Guerra Mundial, al tiempo que contrasta marcadamente con las bajas sufridas por las fuerzas armadas británicas y estadounidenses entre 1939 y 1945, que en ambos casos no llegaba al cuarto de millón de personas. El Ejército Rojo, como diría uno de sus reclutas, era una «picadora de carne». «Nos reclutaban, nos entrenaban y nos mataban», recordaría otro hombre[8]. Los alemanes lo comparaban desdeñosamente con la producción en masa[9]; pero los regimientos seguían marchando a pesar de que la tercera parte del territorio soviético estaba ya en manos del enemigo. En 1945, el número total de personas movilizadas en las fuerzas armadas soviéticas desde 1939 superaba los 30 millones[10].

La historia épica de esta guerra se ha narrado muchas veces, pero las historias de esos 30 millones de soldados permanecen aún inexploradas. Sabemos mucho de las tropas británicas y estadounidenses, que han dado lugar a los estudios de caso en los que se basa gran parte de lo que hoy sabemos sobre el combate, el entrenamiento, los traumas y la supervivencia en tiempo de guerra[11]. Pero cuando se trata de la guerra entre extremos opuestos que se desarrolló en el frente soviético, y de manera perversa, la mayor parte de lo que sabemos se refiere a los soldados del ejército hitleriano[12]. Han pasado sesenta años desde el triunfo del Ejército Rojo, y hoy el estado por el que combatieron los soldados soviéticos ha desaparecido; pero Iván, el fusilero ruso —el antonomástico equivalente al Tommy británico o al Fritz alemán—, sigue siendo un misterio. Aquellos millones de reclutas soviéticos, para nosotros, los beneficiarios de su victoria, parecen desprovistos de personalidad. No sabemos, por ejemplo, de dónde venían, y aún menos en qué creían o las razones por las que luchaban. Tampoco sabemos cómo les cambió la experiencia de aquella guerra; cómo la inhumana violencia de esta configuró su propio sentir sobre la vida y la muerte. Ignoramos de qué hablaban entre ellos; las lecturas, bromas o dichos populares que compartían. Y no tenemos ni idea de qué refugios albergaban en sus mentes, con qué hogares soñaban, o cómo y a quién amaban.

Un soldado se despide de su esposa y sus hijos en el frente del Don, 1941.

No fue la suya una generación ordinaria. En 1941, la Unión Soviética, un estado cuya existencia se iniciara en 1918, había sufrido ya una violencia de envergadura sin precedentes. Los siete años posteriores a 1914 fueron un tiempo de inexorable crisis. La guerra civil de 1918 a 1921 traería ya ella sola una lucha cruel; una escasez desesperante de todos los productos, desde combustible para calentarse hasta pan y mantas; una serie de enfermedades epidémicas, y un nuevo azote al que Lenin decidió llamar lucha de clases. La hambruna que dejó tras de sí fue también terrible en todos los sentidos; aunque una década más tarde, en 1932-1933, cuando la inanición se cobró más de siete millones de vidas, la gran hambruna de 1921 llegaría a parecer —en palabras de un testigo presencial— «un juego de niños»[13]. Para entonces, asimismo, la sociedad soviética se había sumido en los disturbios provocados por el primero de los numerosos planes quinquenales de desarrollo económico, forzando a los campesinos a integrarse en colectividades, destruyendo a los adversarios políticos y obligando a algunos ciudadanos a trabajar como esclavos. Los hombres y mujeres llamados a luchar en 1941 eran los supervivientes de una era de confusión que se había cobrado más de 15 millones de vidas en poco más de dos décadas[14]. «Era gente especial», decían los viejos soldados. Esta opinión, que pude escuchar docenas de veces en Rusia, daba a entender que el tormento, como una especie de fuego purificador, había creado una generación excepcional. Los historiadores tienden a aceptar este punto de vista, o al menos a respetar la evidencia de la estoica resistencia y sacrificio de parte de una nación entera. «Las explicaciones materiales de la victoria soviética nunca resultan plenamente convincentes —escribe Richard Overy en su autorizada historia de la guerra de Rusia—. Es difícil escribir la historia de la guerra sin reconocer que existía cierta idea de un “alma” o “espíritu” ruso que importaba demasiado a la gente común y corriente como para descartarla tildándola de mero sentimentalismo»[15]. «¡Patriotismo! —solían decirme los veteranos a voz en grito—. ¡Algo que no se encuentra entre nuestros jóvenes de hoy!» Puede que sea cierto, pero pocos han reflexionado sobre las motivaciones de unos soldados cuyas vidas habían sido envenenadas por el mismo estado por el que estaban a punto de luchar. Y pocos se preguntan, asimismo, qué ideas podrían haber recibido los futuros soldados de sus padres, o de sus camaradas de mayor edad que habían sobrevivido a otras guerras, que habían presenciado otros gobiernos en Rusia, o que habían aprendido a mantenerse vivos viendo morir a los demás. Las historias de los soldados constituyen una maraña de paradojas, y sesenta años de recuerdos no han hecho sino aumentar la confusión.

Existe, por supuesto, una arraigada versión oficial de todo esto: el mito del héroe de la Unión Soviética. Se le puede encontrar tallado en piedra en cualquier monumento bélico soviético, y aparece asimismo descrito en incontables canciones de guerra. Una de sus expresiones clásicas era un largo poema, la epopeya del soldado ficticio Vasili Tiorkin, que en 1944 le valió el Premio Stalin a su autor, Alexandr Tvardovski. En esta versión, así como en las canciones y cuadros de la época, el soldado era un hombre de la calle idealizado[16]. Era sencillo, saludable, fuerte y amable, de amplias miras y desinteresado, y no temía a la muerte. Casi nunca habitaba el lado oscuro de la guerra. De hecho, su penetrante mirada apuntaba al futuro, una brillante utopía por la que estaba dispuesto a sacrificar su vida. Si alguna vez cedía ante alguna emoción —y, dado que era humano, alguna había de tener—, era del tipo más sensiblero y sentimental. Le gustaba rimar su poesía, y le gustaban los abedules, las doncellas rusas y la certeza de los amores sencillos. Si moría, como morían tantos millones, se mostraba la aflicción de sus seres queridos y de sus camaradas, pero ni rastro de improperios, humaredas, hedor o vísceras. Y sobre todo, en ningún momento aparecía el menor indicio de pánico, fracaso o duda que pudiera empañar la historia, y aún menos la más mínima sugerencia de que pudiera ser un hombre que saqueara las ciudades que su ejército había acudido a liberar.

El poema de Tiorkin era uno de los favoritos de los soldados. Les gustaban sus rimas sencillas y su suave cadencia, el lenguaje coloquial y el tema patriótico. Parecían disfrutar asimismo del tratamiento eufemístico de la guerra, ya que contribuyeron a perpetuarlo. Durante décadas, y hasta bien entrada la de 1990, los veteranos de guerra hablaban y escribían como si formaran un mundo aparte. Sabían bien cómo les gustaba que fuera su guerra —o mejor, cómo hacer seguro su recuerdo, atenuando el horror compartido— y construyeron sus vidas civiles siguiendo aquel guión preestablecido. Sus autores favoritos eran autores bélicos, pero ni un solo libro soviético sobre la guerra mencionaba jamás el pánico, la automutilación, la cobardía o la violación. La censura oficial, que prohibía la obra de escritores como Vassili Grossman por describir el temor de los soldados, iba de la mano de la necesidad que tenían los supervivientes de acallar el clamor de su pasado[17]. La memoria colectiva se utilizaba para aliviar, no para recordar; la generación de la guerra reconectaba con la época de su propia juventud como antiguos boy scouts que compartieran relatos de acampada. En las festividades públicas, los veteranos alzaban la copa, recordaban a los amigos y luego cantaban juntos sus canciones de guerra favoritas: la banda sonora del dolor y el desastre convertida en patetismo.

Me propuse escribir este libro con la intención de ir más allá de los mitos, en busca de lo que otro escritor de otra guerra ha denominado «auténticas historias de guerra»[18]. La idea surgió cuando terminaba una obra distinta, un estudio sobre la muerte y la pérdida de los seres queridos que trataba sobre todo de las víctimas de Stalin. Yo había hablado ya con varios veteranos en el marco de aquel proyecto, y anhelaba descubrir más cosas sobre los silencios que subyacen a sus relatos. Deseaba asimismo explorar el arma de doble filo que representaba su autoestima como soldados, ya que, aunque a los veteranos del Ejército Rojo se les retrata siempre como victoriosos, y ellos siguen viéndose como tales, la mayoría fue también víctima de uno de los regímenes más crueles de los tiempos modernos. Llevaban armas de fuego, y estaban autorizados a utilizarlas; sin embargo, se habían criado en un mundo en el que los ciudadanos vivían a la sombra de una violencia estatal arbitraria y humillante, y al que regresarían cuando su servicio como soldados hubiera tocado a su fin. Se reconocía su contribución como grupo, pero mucho de aquello por lo que lucharon —un gobierno más abierto, por ejemplo, y el fin del temor— jamás llegaría a realizarse. Resultaba irónico que su estado hubiera infundido en ellos un sentimiento de orgullo tan poderoso que muy pocos podían ver hasta qué punto les había desposeído.

Así pues, el proyecto se derivaba de una manera natural de mi anterior trabajo; pero debido al hecho de que trataba de la guerra, tampoco habría podido iniciarlo hasta una fecha relativamente reciente. El derrumbamiento del Estado monopartidista, al desmoronarse el comunismo soviético, suavizó el control de las narrativas oficiales sobre la mente de las personas, lo que permitió que afloraran una gama más amplia de recuerdos. Hoy es posible decir —y pensar— cosas que eran tabú en los días del poder soviético. También las restricciones a los investigadores están disminuyendo constantemente. Documentos que antaño estaban vetados para los estudiosos —y en consecuencia, prohibidos para la memoria colectiva soviética— han sido desclasificados por millones. Así, este libro jamás habría podido escribirse si yo no hubiera dispuesto de montones de cartas de los soldados, de informes de los militares y la policía secreta, o de las propias notas internas del ejército relativas a la moral. Los soldados tenían prohibido llevar un diario del frente, pero algunos ignoraban el reglamento, lo cual me ha permitido leer docenas de textos que se han conservado, algunos en el manuscrito original a lápiz. También encontré y estudié los informes de testigos presenciales, puesto que esta guerra se libró hasta sus últimos meses íntegramente en suelo soviético, a través de aldeas y granjas donde los civiles seguían intentando vivir. Visité asimismo los campos de batalla, en Kursk, por ejemplo, y también en Sebastopol, Kerch, Kiev, Istra, Viazma y Smolensk; y en cada uno de estos lugares traté de averiguar quiénes habían luchado, qué habían hecho, y qué había visto la población local. En los viejos tiempos del gobierno soviético tal cosa habría resultado imposible.

Pero hay otra cosa que ha cambiado; algo más sutil y crucial que la posibilidad de viajar o las leyes que regulan los archivos. En la época soviética, la guerra no era un tema de investigación apropiado para los estudiosos bienpensantes. En la década de 1980, mis amigos de la Universidad de Moscú la contemplaban con una mezcla de aburrimiento —puesto que tenían que oír hablar de ella con excesiva frecuencia— y horror, principalmente por el modo en que los genuinos recuerdos de muerte y lucha se habían transformado en un mito patriótico. La guerra parecía pertenecer a un estado corrupto e ideológicamente en bancarrota. A semejanza de los destartalados muebles de segunda mano de nuestras exiguas habitaciones de estudiantes, resultaba demasiado reciente para ser historia y demasiado grande para evitarla del todo. Pero las generaciones cambian, y los jóvenes que hoy crecen en Rusia jamás han conocido el poder soviético. Pocos pueden recordar los deprimentes desfiles militares, la piedad forzosa de los mitos de guerra nacionalistas, y ello se traduce en que pueden ser libres para formular nuevas preguntas. Un renovado interés en la guerra de la Unión Soviética, despojada ahora de una gran parte de la hipocresía del último medio siglo, está generando nuevas investigaciones, nuevas conversaciones y nuevos escritos[19]. En algunos casos, los propios veteranos, liberados de las remilgadas restricciones de la cultura soviética, también han empezado a reelaborar y repensar su guerra. La mayoría de las personas a las que conocí tenían estanterías repletas que se combaban bajo el peso de volúmenes de tapa dura, nuevas historias, nuevas memorias, o reimpresiones de órdenes clasificadas[20].

En 2001, justo cuando iniciaba mis trabajos para la elaboración de este libro, hice una solicitud para dar algunas clases de historia en escuelas rusas. En cada uno de esos casos pregunté a los estudiantes —todos adolescentes— cuál sería el tema histórico que más les gustaría refrescar e investigar. Sin vacilar, todos mencionaron la Segunda Guerra Mundial. «Aquellos viejos —diría una de mis alumnas— realmente tenían algo muy especial. Quisiera haber prestado más atención a las historias de mi abuela cuando todavía estaba viva». Había, sin embargo, otros parientes de los chicos —a veces sus bisabuelos— que aún vivían. Los estudiantes se mostraron dispuestos a ayudarme a acercarme a ellos, y también a recopilar algunas de sus historias por sí mismos. Algunos de los testimonios que contribuyeron a configurar este libro fueron el resultado de aquella colaboración. Asimismo, la energía y el interés de otros estudiantes ha florecido en los concursos ensayísticos que desde hace varios años organiza una asociación pro derechos humanos, Memorial, con sede en Moscú. Muchos de los trabajos premiados se basaban en entrevistas; otros, en colecciones privadas de cartas. En conjunto, todos ellos configuran un archivo extraoficial de la experiencia humana de la guerra[21].

En total, hubo alrededor de doscientos veteranos que accedieron a mantener entrevistas de cara a la elaboración de este libro. La mayoría de ellos hablaron directamente conmigo, a solas o con uno de los ayudantes que contribuyeron a localizarles y a hacer que se sintieran cómodos[22]. A veces éramos conscientes de cierta dificultad, de cierta restricción que podía ser el resultado de mi condición de extranjera o de mi falta de experiencia militar. El hecho de ser mujer tampoco ayuda siempre. Para resolver todo esto, le pedí a un colega, un veterano del ejército ruso y entrevistador profesional, que se encargara de realizar algunas de las entrevistas. Alexéi regresó a su casa en Kaluga y pasó un verano hablando con viejos soldados, a muchos de los cuales conocía desde niño. Descubrimos, no obstante, que algunas de las restricciones persistían, como los tabúes sobre el sexo y la muerte que separan la generación de la guerra de la nuestra. Descubrimos también —todos nosotros— que el peso de los años y de los mitos patrióticos, o de la imagen de sí mismos elaborada por los soldados en plena guerra, resultaba difícil de aligerar en las personas de edad más avanzada. Pese a ello, algunas entrevistas dieron lugar a relaciones de amistad y a diálogos que se mantuvieron durante varios años. Así, algunos problemas que ninguna fuente documental escrita podía resolver se solventaban, o se transmutaban, ante una copa de té con vodka, el vino georgiano. Pero aunque los veteranos hablaban vívidamente de amor, de comida, de viajes, del campo y del clima, y aunque recordaban con alegría a los amigos que habían hecho, pocos eran capaces de regresar al propio mundo del combate.

Como pude descubrir, esta limitación no es exclusiva de las tropas soviéticas. John Steinbeck, que visitó Rusia justo después del conflicto, había visto la guerra por sí mismo. Pero incluso él —como casi todo soldado que reflexiona sobre el combate— era consciente de que ciertas cosas, y la guerra sobre todo, escapan a la comunicación. Al retirarse del campo de operaciones —explicaba Steinbeck—, los soldados se hallan física y emocionalmente agotados, y tienden a refugiarse en el sueño. «Cuando uno se despierta y vuelve a pensar en las cosas que han ocurrido —proseguía—, éstas se convierten en ensoñaciones. Uno trata de recordar cómo era, pero no puede lograrlo. Los contornos del recuerdo se desdibujan. Al día siguiente el recuerdo se escurre un poco más, hasta que ya queda muy poco… Los hombres que viven una batalla prolongada no son hombres normales. Y cuando luego parecen mostrarse reservados, quizás es porque no recuerdan muy bien»[23]. Las cartas de los soldados soviéticos y los testimonios de los supervivientes narran hoy esta misma historia casi siempre. Tal vez haya algunos aspectos de la violencia donde la falta de memoria resulte de gran ayuda. Personalmente he utilizado todas las fuentes que he podido encontrar, desde testimonios personales hasta poemas, desde informes policiales hasta bosques quemados, para tratar de reconstruir el universo de la guerra. Y he utilizado asimismo relatos del ejército hitleriano, puesto que a veces un enemigo percibe más que los combatientes del otro bando. En última instancia, sin embargo, hay silencios que reflejan la verdad con mayor precisión que las páginas en prosa.

Otros, sin embargo, resultan meramente frustrantes. Sigue habiendo una gran resistencia en Rusia (aunque no tanta en otras antiguas repúblicas soviéticas) a cualquier reinterpretación de la guerra. La conmemoración representa una especie de industria, y muchos de sus beneficiarios se sienten contrariados por las investigaciones sobre datos y detalles mientras se disponen a celebrar desfiles a gran escala y solemnes ceremonias conmemorativas[24]. El gobierno ruso, asimismo, tiene interés en preservar una imagen positiva de la guerra, puesto que su victoria sobre el fascismo sigue representando el mayor logro del que puede jactarse la Rusia moderna. Consecuentemente, no se fomentan las investigaciones sobre el conflicto. Ha habido inquietud por la petición de reparaciones, y por la posible demanda europea de que se devuelvan las obras de arte saqueadas; pero no es esa la cuestión clave. El asunto es que la conmemoración conforta a los supervivientes y eleva la moral nacional. Y también contribuye a reforzar la fe en las fuerzas armadas en una época en la que todas las evidencias apuntan a la negligencia moral y a un agravamiento de la crisis económica. Además, el secretismo puede ser un hábito. El Ministerio de Defensa todavía custodia su enorme ciudad-archivo de Podolsk, cerca de Moscú. Probablemente la principal razón de ello sea el temor a revelar pruebas sistemáticas de brutalidad o cobardía entre los oficiales, o incluso de motines organizados. Pero no tiene por qué haber razones. Para un organismo estatal cuyo poder reside en su inaccesibilidad, el secretismo constituye también un fin en sí mismo.

Los otros archivos, como siempre, siguen siendo auténticos tesoros, aunque todavía hubo muchos a los que no se me permitió acceder. A veces la censura era bastante primitiva. En algunos casos, las páginas prohibidas de un expediente simplemente estaban precintadas en un sobre de papel marrón sujeto con clips; a veces había filas enteras de expedientes cerrados. Las reglas parecían ser caprichosas. En un archivo se permitía tomar notas sobre las deserciones, pero no consignar por escrito los nombres de los soldados infractores (y ejecutados). En otro estaba prohibido acceder a las estadísticas sobre alcoholismo. Paralelamente, en un tercero era posible informarse sobre el alcoholismo y la deserción de un regimiento entero, nombres incluidos; y mientras yo tomaba mis notas, el personal se dedicaba tranquilamente a prepararse un té y a abrir un paquete de galletas. Se supone que el Ministerio de Defensa controla todos los documentos del período bélico, y sin duda vigila estrechamente sus propias pertenencias; pero sus normas suelen entrar en conflicto con las generosas leyes que regulan el acceso a los archivos de la Federación Rusa. Además, el Ministerio ni siquiera ejerce un control directo sobre la política aplicada en los antiguos territorios soviéticos que ya no forman parte de la propia Rusia.

Así pues, la búsqueda de Iván, el soldado del Ejército Rojo, requería más de un viaje, y a veces las rutas más evidentes habían sido deliberadamente bloqueadas. La empresa exigía asimismo un esfuerzo de imaginación: antes de que pudiera empezar a buscar al verdadero Iván, debía asegurarme de que no estaba buscando una imagen de mí misma. Un joven recluta del ejército de Stalin habría crecido en un mundo tan ajeno al mío que me veía obligada a empezar por él: el paisaje, la lengua, la familia, la educación, el temor y la esperanza. Un estado que aspiraba a reconfigurar el alma humana, como pretendía Stalin, había de dejar su impronta en todos los jóvenes; y el universo mental de estos había de estar afectado, cuando no modelado, por él. Ese ejército tenía varios millones de efectivos, y en sus filas incluía a reclutas y voluntarios, hombres y mujeres comunes y corrientes además de soldados profesionales. En muchos aspectos constituía un reflejo de la sociedad de la que emanaba, y sus avatares evidenciaban los puntos fuertes y débiles de aquel mundo perdido. Este libro debe basarse en archivos, en estadísticas, y en lo que podría denominarse las diversas narrativas maestras de la guerra, las historias que surgieron cuando se disipó la humareda. Pero se hará eco asimismo de varios cientos de historias individuales: de autores de diarios, de compulsivos redactores de cartas, de escritores de memorias, de viudas y huérfanos, de supervivientes. Mi amigo el archivero de Moscú se reía cada vez que me veía desalentada. Como siempre, él era capaz de ver el lado humorístico de mi ambicioso plan: «Acabas de escribir Vida y muerte, o comoquiera que se llame —me comentaba—. Y ahora quieres escribir Guerra y paz».

Los soviéticos no fueron el único pueblo que creó el mito de Iván. Con su pasión por las etiquetas raciales, los nazis tenían sus propias ideas sobre los eslavos uniformados. Para Goebbels, los soldados soviéticos eran una «horda roja», salvajes medio asiáticos que amenazaban el estilo de vida europeo. La inteligencia militar, sin embargo, había de ser forzosamente más científica. Los observadores militares nazis tomaban sus notas presenciando los combates, entrevistando a sus propios hombres e interrogando a los prisioneros que hacían[25]. Pero a pesar de que admiraban a los tanquistas rusos, se sentían aliviados al ver que la infantería carecía de entrenamiento y envidiaban la predisposición de los hombres a morir, ni siquiera aquellos espías de mentalidad práctica podían evitar el lenguaje de la biología. «Los dos grupos mayores» del Ejército Rojo, los grandes rusos y los ucranianos, «absorbieron los mismos elementos raciales, cuyo producto representan hoy —escribía un oficial alemán—. En esta mezcla racial pueden verse indicios de una débil línea de sangre germánica del período gótico y la Edad Media. Considero de especial importancia, no obstante, la infusión de sangre mongola»[26].

Puede que esas observaciones apenas tuvieran más relevancia que la propia de las antiguallas, pero lo cierto es que llegaban a sus lectores, ya que no mucho después de la caída del Tercer Reich, en marzo de 1947, algunos de los análisis raciales que hicieran sus antiguos oficiales sobre el Ejército Rojo se les leían a los miembros del servicio de inteligencia estadounidense. Por entonces los soviéticos ya no eran aliados de la democracia. La guerra fría se estaba afianzando, y los artífices de la política estadounidense necesitaban saber más acerca de la superpotencia a la que se enfrentaban. Incluso los más humildes soldados norteamericanos necesitaban una mínima información sobre los puntos fuertes y débiles de su enemigo. Para contribuir al proceso educativo, el Departamento del Ejército estadounidense preparó un panfleto, titulado «Métodos de combate rusos en la Segunda Guerra Mundial», en cuya segunda parte se describían «Las peculiaridades del soldado ruso».

«Las características de este semiasiático —empezaba el panfleto— resultan extrañas y contradictorias». Los oficiales nazis capturados habían hecho bien su trabajo. «El ruso —proseguía— está sujeto a cambios de humor que resultan incomprensibles para un occidental; actúa por instinto. Como soldado, el ruso es primitivo y sencillo, de innata valentía, pero taciturno y pasivo cuando está en grupo». Al mismo tiempo, «sus emociones impulsan al ruso hacia el rebaño, que es el que le otorga su fuerza y su coraje». Las privaciones no disuadían a aquellos primitivos seres. La prolongada resistencia del Ejército Rojo en Stalingrado se explicaba como un efecto secundario de la cultura y los genes asiáticos. «No es una exageración decir que al soldado ruso no le afectan las estaciones ni el terreno … El soldado ruso necesita muy pocas provisiones para su propio uso». Por último, no se podía confiar en que el Ejército Rojo respetara las normas. «Los alemanes descubrieron —concluía el resumen— que tenían que estar en guardia frente a la deshonestidad y los intentos de engaño de los soldados rusos individuales y las pequeñas unidades … Una aproximación inadvertida suele costarle la vida a un alemán»[27]. Esta clase de comentarios propios de la guerra fría, con toda su ascendencia racista, ayudaron a configurar la imagen de los soldados del Ejército Rojo para los anglosajones durante la segunda mitad del siglo XX. La mayoría de los combatientes deshumanizan a su enemigo: resulta mucho más fácil matar a alguien que parece absolutamente ajeno y cuya individualidad ha desaparecido. Y Rusia parecía siempre especialmente difícil, aun en el breve período de cuatro años en el que Stalin fue el aliado de la democracia. Los soldados del Ejército Rojo podían muy bien ser valientes, «probablemente el mejor material del mundo con el que formar un ejército», en opinión de un observador británico; pero su «asombrosa fuerza y resistencia» y «su capacidad para sobrevivir a las privaciones» resultaban desconcertantes, incluso para un aliado[28].

Aparte de etiquetas racistas, lo cierto es que los soldados soviéticos servían a una de las dictaduras más ambiciosas de la historia, y que la mayor parte de ellos habían sido educados según sus preceptos. En ese sentido, la mayoría estaban más profundamente saturados de la ideología del régimen que los soldados de la Wehrmacht, ya que, cuando Hitler accedió al poder en Berlín, la propaganda soviética llevaba ya quince años modelando la conciencia de su nación. Los ciudadanos soviéticos tendían también a estar más aislados de las influencias extranjeras, y muy pocos (excepto, tal vez, los veteranos de la Primera Guerra Mundial) habían tenido la oportunidad de viajar fuera de sus fronteras. Compartían asimismo un lenguaje común, una especie de lente que había sido diseñada para mostrar el mundo a la luz del marxismo-leninismo. Pero aparte de esto, la idea de que los soldados del Ejército Rojo constituían una horda indiferenciada, o incluso descendían de una sola raza, es falsa.

Los rusos constituyeron la mayoría dentro de las fuerzas armadas soviéticas durante toda la guerra. Los ucranianos representaban la segunda nacionalidad, y, por otra parte, el Ejército Rojo incluía a un montón de otros grupos étnicos, desde armenios hasta yakutos, además de un gran número de soldados que preferían que se les considerara «soviéticos», eludiendo las categorías tradicionales en favor de una nueva clase de ciudadanía[29]. Entre los reclutas se incluía a trabajadores cualificados, jóvenes que podían aprovechar fácilmente su experiencia en maquinaria industrial para gobernar los tanques. Pero aunque estos últimos eran los reclutas favoritos del ejército, entre las filas se contaban también muchachos procedentes del entorno rural, muchos de los cuales no habían visto nunca la luz eléctrica, y mucho menos un motor, antes de ser llamados al servicio. Los reclutas de las regiones desérticas y esteparias no sabían lo que era un río de cierta anchura, ni tampoco sabían nadar. Fueron ellos los primeros que se ahogaron cuando llegó la orden de vadear las marismas de Crimea o de cruzar las heladas aguas del Dniéper.

También en la edad de los soldados había una enorme variedad. La mayoría de los reclutas habían nacido entre 1919 y 1925, pero asimismo se llamó a filas a hombres de mayor edad, incluidas varias decenas de miles de entre cuarenta y cincuenta años. Eran los veteranos que recordaban la Primera Guerra Mundial, hombres que sabían cómo era la vida bajo el régimen zarista. Su mentalidad y sus expectativas eran completamente distintas de las de los muchachos que venían directamente de las escuelas soviéticas. Algunos de ellos incluso recordaban otras clases bien distintas de ejército. El de los zares había sido jerárquico y de disciplina severa; pero en la década de 1920 había habido un breve experimento de abolición de las clases, un intento de crear un ejército popular libre de boato, formalidad y galones[30]. Los hombres que recordaban aquella época experimental recelaban de la instrucción, a la par que vigilaban y no vacilaban en condenar (o incluso disparar) a sus jóvenes e inexpertos oficiales. Nunca hubo, pues, un solo tipo de ejército. Tras unos meses de andar por los caminos con antiguos campesinos, cacos de poca monta, soldados de carrera, adolescentes y aspirantes a poetas como él mismo, el recluta David Samóilov concluía que «un pueblo no es como el relleno preparado para la fábrica de salchichas de la historia … Una misma lengua, cultura y destino dan origen a unas características que muchos parecen compartir, lo que llamamos carácter nacional. Pero en realidad un pueblo es una multiplicidad de caracteres»[31].

Si la cultura soviética no era capaz de presentar a un solo tipo de hombre, puede que haya razones para sospechar que la propia guerra quizás sí pudo hacerlo. Resulta difícil concebir la individualidad sobre el telón de fondo de una carnicería industrializada, o siquiera imaginar la sensibilidad allí donde esta habría quedado borrada por el humo, el hedor y el ruido ensordecedor. Solo acuden a la mente conceptos como el de «brutalización», o, como dijera Omer Bartov, «barbarización»[32]. Y sin embargo, aquellos soldados, como cualesquiera otros, tenían sus propios sueños y aspiraciones; ambiciones que podían ir desde el ascenso o la afiliación al Partido Comunista hasta un pequeño permiso, unas botas nuevas o un reloj de pulsera alemán. Seguían mandando sus cartas a casa, observando los cambios de tiempo, los paisajes, la salud o la cría de cerdos local. También hacían amigos, e intercambiaban historias de sus lugares de origen, liaban cigarrillos, robaban vodka y aprendían nuevas mañas. El frente no era meramente un teatro de muertos vivientes. Paradójicamente, para quienes sobrevivieron a la guerra representaba un nuevo mundo, unos paisajes que jamás habrían visto si hubieran permanecido en sus granjas. El ejército alemán pasó por el proceso inverso, marchando a una tierra que impresionaría a los antiguos trabajadores de Baviera o Sajonia por lo primitiva, bárbara, oscura, fría y tosca. Mientras que algunos destacamentos de la Wehrmatch llegaban al frente motorizados, directamente desde París, los mejores soldados del Ejército Rojo solían provenir de aldeas donde viajar significaba ir andando durante cinco días hasta la ciudad más próxima. Algunos de los fusileros que saquearon Berlín, bebiendo coñac añejo en copas de porcelana de Meissen, jamás habían puesto el pie en un tren antes de aquel ejército y aquella guerra.

Las comparaciones con otros ejércitos hacen algo más que sugerir lo que resultaba específico de la cultura del Ejército Rojo; apuntan también a temas que las fuentes soviéticas posiblemente no ponen de manifiesto por sí mismas. Una cuestión que ningún escritor nacido en el mundo estalinista podía pensar siquiera en plantear es la de qué era lo que hacía luchar a cualquier soldado soviético. La motivación para el combate, como el carácter nacional, era una de las cuestiones que preocupaban a los expertos militares estadounidenses en la década de 1950. El resultado fue una teoría sobre la lealtad a los pequeños grupos, la noción de que los hombres dan lo mejor de sí mismos en la batalla cuando tienen «colegas», «grupos primarios», que, a diferencia de la ideología o la religión, focalizan su capacidad de amar[33]. Con el tiempo, esta noción inspiró nuevas políticas de entrenamiento y de uso de los reservistas, y se ha convertido en un estándar tanto para los psicólogos sociales como para los políticos. Pero el Ejército Rojo no encaja fácilmente en ese molde. Lo cierto es que los batallones solían entrenarse juntos tras las líneas siempre que se les unían nuevos reservistas; o al menos ese era el plan. Pero cuando la proporción de bajas resultaba elevada, cuando el turno de servicio medio en el frente para un soldado de infantería, antes de ser retirado por fallecimiento o discapacidad grave, era de tres semanas, los pequeños grupos apenas perduraban.

La elevada proporción de víctimas era algo que también afligía a la Wehrmacht, y se ha sugerido que en las líneas alemanas el lugar de los grupos primarios lo ocupaba la ideología por una parte y el temor por la otra[34]. También en el Ejército Rojo el temor desempeñó su papel, aunque al principio a los soldados les aterraban más los cañones alemanes que sus propios oficiales, paralizando su capacidad de lucha[35]. Y la ideología ocupaba asimismo un lugar central en la vida de los soldados soviéticos. Se les había modelado para verse a sí mismos no como meros ciudadanos de uniforme, sino como la vanguardia consciente de una revolución, la punta de lanza de una guerra justa. Pero hasta qué punto la ideología podía resultar efectiva para motivarles, o en qué medida chocaba o rozaba con las viejas creencias, incluidas la religión y las tradiciones nacionalistas, sigue siendo una cuestión abierta. Puede que la retórica comunista contribuyera a desarrollar cierto fervor, pero no era algo aceptado universalmente. Y tampoco lo era el carácter divino de Stalin. En la década de 1930, el nombre del líder, en mayúsculas, se veía en panfletos, periódicos y pósters dondequiera que mirara el pueblo soviético. Su rostro asomaba también en los diarios y panfletos del período bélico, y su nombre aparecía en los estandartes que se colgaban de los abedules para santificar los lugares de reunión de los soldados al aire libre. Pero otra cosa distinta es interpretar lealtad en la ubicua presencia de Stalin, y menos aún entre las tropas de primera línea. «Para ser honestos —escribiría posteriormente el poeta Yuri Belash—, en lo último que pensábamos en las trincheras era en Stalin»[36].

En cierta medida, el entrenamiento reforzaba la confianza de los hombres allí donde la ideología había sido incapaz de convencerlos y consolarlos. En 1941 los reclutas soviéticos se enfrentaron a la fuerza de combate más profesional que jamás había visto el continente. Y en 1945 la habían derrotado. Entre estas dos fechas hubo una revolución en el Ejército Rojo en cuanto a la preparación de los soldados, el pensamiento militar, el uso y despliegue de la tecnología, y la relación del ejército con la política. Esos cambios —una de las claves del triunfo soviético— afectaron a la vida de todos y cada uno de los soldados, y muchos hablaron y escribieron de ellos. Para algunos el asunto entero resultó fastidioso, especialmente cuando, haciendo honor a la fascinación soviética por los estilos de gestión estadounidenses, los métodos utilizados se asemejaron a la preparación de cadenas de montaje. Pero lo cierto es que cambiaron las tornas, se conservó Stalingrado, y los progresos realizados durante los dos años siguientes sugieren que los métodos de entrenamiento del Ejército Rojo resultaron cada vez más eficaces. Una cuestión aquí es hasta qué punto se asemejaban a los métodos alemanes, o en qué medida los dos bandos aprendieron el uno del otro. Otra es el lugar que ocupó la retórica del partido, o las creencias comunistas, en este que constituye el más técnico de los ámbitos.

Por último, hay un problema sobre el que casi todas las fuentes soviéticas guardan silencio. La experiencia traumática, en el Ejército Rojo, resultaba prácticamente invisible. Incluso el peaje que la guerra se cobró en la vida de las familias de los soldados constituía un tema del que apenas se hablaba[37]; la conmoción y la angustia provocados por todo lo que los hombres presenciaron en el frente era prácticamente tabú. Posiblemente ha habido pocos campos de batalla más terribles que Stalingrado, Kerch o Projorovka, y pocas visiones más perturbadoras que contemplar por primera vez el exterminio masivo de Babi Yar, Majdanek o Auschwitz. Pero en los relatos oficiales no se habla para nada de la experiencia traumática, el estrés de la batalla, ni siquiera la depresión. La enfermedad mental, incluso entre las tropas, apenas se menciona en los informes médicos de la época. Bajo el disfraz de la enfermedad coronaria, la hipertensión o los trastornos gástricos, esta ronda los informes hospitalarios posbélicos sin merecer una atención específica. La cuestión no es si los soldados del Ejército Rojo sufrían estrés o no, sino más bien cómo lo enfocaban y lo abordaban.

Vinculado a ello está el problema a largo plazo de su adaptación a la paz. En cuatro breves años, los reclutas del Ejército Rojo se habían convertido en profesionales, combatientes cualificados, conquistadores. En vida de Stalin probablemente habría poca demanda de cualidades como esas. El regreso a casa podía resultar tan complicado para un soldado como las ya completamente olvidadas primeras semanas de uniforme. Y para muchos, esa confusión se prolongaría durante las décadas siguientes. El proceso de adaptación podía implicar problemas familiares, pobreza, depresión, alcoholismo, o delitos violentos. Quizás la victoria final de los supervivientes habría de medirse, en la vejez, por el grado en que habían logrado llevar una vida normal y corriente, compartiendo té con pastas, disfrutando de los dibujos de sus nietos o cultivando tomates en sus dachas. Este triunfo, menos espectacular pero más duradero, forma parte de la peculiaridad de esa generación, un aspecto de aquella especial cualidad que los alumnos que ayudaron a inspirar este libro eran capaces de sentir, aunque no de nombrar.

Es un viernes por la tarde de mediados de julio, y a mi ayudante, Masha Belova, y a mí nos han invitado a tomar el té. Hemos estado trabajando en el archivo local de Kursk, leyendo sobre el caos que se apoderó de la provincia al aproximarse el frente en 1943. Los documentos narran una historia confusa. El avance del ejército dejaba una estela de liberación, pero no todo el mundo se alegraba de la llegada de los soldados, que saqueaban los hogares en busca de comida y pedían caballos para transportar sus cañones. Y luego estaba el peligro en las calles: no solo las bombas; también los saqueos, los atracos y las minas sin explotar. Después de nueve horas leyendo esa clase de documentos, la guerra parece real, mientras que la tranquila tarde se nos antoja un sueño; siempre hace falta un rato para readaptarse. Pero resulta difícil mantener la gravedad durante mucho tiempo cuando se abandona la plaza. El edificio al que hemos acudido se alza en un patio al que dan sombra unos plátanos. Las ventanas están abiertas en todos los pisos. Algunas de ellas están adornadas con ropa tendida; otras, atestadas de tomateras o de caléndulas en macetas de plástico. Un hombre vestido con un chándal está arreglando su coche. Otro observa mientras escupe cascaras de pipas de girasol que forman un arco en torno a sus pies. La señora a la que hemos venido a ver está esperándonos en las escaleras. Tras dejar los zapatos en el zaguán, caminamos con paso suave hasta la sala de estar.

Valeria Mijáilovna nació cerca de Kursk en 1932. Es una mujer aldeana, hija de campesinos, y cuando habla se expresa con un acento gutural, articulando mal las consonantes, una especie de híbrido entre ruso y ucraniano.

—¡Fue terrible! —nos repite—, ¡espantoso! ¡Dios nos libre! ¡Niñas queridas, mis buenas niñas!, ¿qué podría deciros sobre la horrible guerra?

Está sentada en un taburete bajo delante de nosotras, y al empezar a contarnos su historia su cuerpo empieza también a mecerse.

—Vinieron, no recuerdo cuándo. Había tanques, venían tanques, y había aviones, aviones alemanes, aviones nuestros. Todo el cielo era negro. ¡Dios nos libre! Los tanques estaban en llamas, se quemaban. Y volaban las bombas. Había batallas, batallas atroces. Yo tenía nueve años. La gente gritaba, todo el mundo gritaba, mi madre gritaba. ¡Mis queridas niñas!

Se mece, sonríe, y luego su rostro recupera una expresión grave.

—Había cuerpos tirados por todas partes. Nuestra situación era mala, muy mala. Hubo prisioneros de guerra. Nosotros los vimos. A nuestro padre se lo llevaron, era prisionero de guerra. Mi madre era todavía joven y guapa. ¡Fue terrible! No podéis imaginároslo. Hacía frío. Recuerdo que había hielo. Llevaron a los soldados heridos a nuestro granero. Y todos los soldados heridos gritaban: «¡Dejadnos morir!, ¡dejadnos morir!». Los pusieron en nuestro granero. Y luego, queridas niñas, vinieron a llevarse la ropa de los muertos. Las camisas y los abrigos. Los cogían y se los ponían. Sin lavarlos siquiera ni nada. ¡Dios nos libre!

Valeria Mijáilovna no es rica, pero en su piso hay gas y electricidad, y tiene un televisor en blanco y negro que probablemente funciona la mayor parte del día. También tiene un trabajo; no vive precisamente, pues, en una cabaña aislada en medio del bosque. Pero cuando empieza a hablar, sus palabras afloran con una auténtica cadencia rural, la propia de la aldea campesina de hace cien años. «Las catástrofes vienen cuando menos te lo esperas, la gente sufre, Dios no quiere…» La narración fluye en una especie de verso blanco, salpicada de muletillas: «¡mis buenas niñas!», «¡queridas niñas!», «¡Dios nos libre!»… Sin duda, las madres de los muchachos que lucharon contra Napoleón hablaban con la misma cadencia, tejiendo sus historias con ritmo repetitivo. Como las suyas, esta fábula reconoce el destino, designa lo bueno y lo malo, y ofrece detalles que fundamentan sus verdades. «Los soldados austríacos eran buena gente, gente amable. Los finlandeses eran los peores. Incluso los alemanes les temían. Los alemanes odiaban el frío, queridas niñas. Odiaban el invierno, le tenían miedo. Cuando hacía calor les gustaba ir a buscar huevos, les gustaban sus huevos y montones de leche. Pero los alemanes nos bombardearon, quemaron nuestras casas, los tuvimos con nosotros durante dos años. ¡Fue terrible!»

El rostro de Valeria Mijáilovna expresa un gran interés por nosotras. Ella desea comprendernos, quiere darnos lo que sea que hayamos venido a buscar. Ya ha contado antes su historia muchas, muchas veces, pero se esfuerza mucho para hacerla vivida. Resulta imposible saber cuánto de lo que explica se basa en sus propios recuerdos, y cuánto procede del folclore local. Pero hay un momento en el que se rompe el ritmo, cuando todos sus años y su posterior historia se desvanecen y ella se encuentra en la cabaña de su madre, detrás de la puerta. Yo le pedí que nos hablara del momento en el que el Ejército Rojo reconquistó su aldea.

—Nosotras vivíamos cerca de un puente —empezó—. Los alemanes lo volaron porque se retiraban. Los veíamos pasar y pasar. Se retiraban de Vorónezh. Se lo llevaban todo. Se nos llevaban la comida, las ollas. —Hizo una pausa—. Nosotras estábamos esperando a los nuestros. Pero entonces llamaron a la puerta. Mi madre dijo que sería algún alemán. ¡Pero era uno de los nuestros!…

Valeria Mijáilovna empezó a llorar, pero al mismo tiempo sonreía, y se abrazaba y sacudía la cabeza, pidiéndonos disculpas por la interrupción.

—Él me cogió en brazos. Era uno de los nuestros. Vinieron y llamaron a nuestra puerta. Me cogieron en brazos. Llamaban y decían: «Hemos llegado»…

Más tarde, mientras tomábamos el té, me dijo:

—Siempre lloro cuando me acuerdo de ellos. ¡Eran los nuestros! Yo no podía creerlo.

Bien pudiera ser que en 1943 aquella niña pequeña también hubiera llorado. Sin embargo, y como ella misma explicaba, «evidentemente no podían quedarse». Los libertadores estaban de paso, y lo único que quedó de ellos fue una instantánea en su memoria, un soldado de su propio bando en el umbral de la puerta. Sesenta años de propaganda han alterado las mejores historias de la guerra, pero la alegría de la pequeña Valia, aquella niña de once años, no puede falsearse. Cuando escucho la cinta de su historia, casi puedo oír el arrastrarse de las pesadas botas, las voces profundas, hablando en ruso sin temor. Los hombres que ella conjuró tan hábilmente para mí ya no son campesinos normales y corrientes; en su relato se asemejan más bien a los héroes de cualquier relato épico ruso.

—No hemos podido sacar demasiado en claro —me dijo Masha cuando volvíamos a casa—. Ha sido muy amable, pero lo cierto es que ella no vio nada, ¿no?

En comparación con algunas de las otras entrevistas que habíamos grabado, era verdad. Aquella misma mañana habíamos pasado una hora organizando nuestra agenda para escuchar los recuerdos de los veteranos locales, incluidos a uno o dos que podían haber conocido al soldado que llamara a la puerta de Valeria en 1943. Habíamos oído a otros hablar del día en que les llamaron a filas, de sus experiencias en el entrenamiento, de sus primeras batallas, de los soldados alemanes que habían matado… Unos días antes, en Projorovka, donde había tenido lugar el más feroz enfrentamiento de tanques de toda la guerra, un veterano había descrito su terror al ver incendiarse los campos de maíz en sazón a su alrededor mientras el horizonte parecía estallar en llamas. Valeria Mijáilovna era más joven que la mayoría de los veteranos de guerra; no había sido soldado, y, además, era mujer.

Solo aquella noche, al pensar en la entrevista, me di cuenta de lo crucial que en realidad había sido. De hecho, sin ella todo lo que habían dicho los veteranos carecía de un contexto real, puesto que la mayoría de los soldados que conocía la joven Valeria provenían precisamente de su mundo. Casi las tres cuartas partes de los combatientes que integraron la infantería soviética en la Segunda Guerra Mundial habían iniciado su vida como campesinos. Sus horizontes no eran más amplios que el de Valeria Mijáilovna, a la par que su universo mental se hallaba igualmente vinculado a Dios y a la tierra. Las historias de sus vidas podrían haber resultado fácilmente igual de repetitivas: ciclos de cosechas, inviernos, muerte y privaciones; los acontecimientos más importantes les afectaban, no estaban en sus manos. Pero el ejército se los llevó, y su mundo cambiaría para siempre.

Lo que aguardaba a muchos de ellos era una herida que les dejaría mutilados, o la muerte. Pero eso solo no revela el panorama completo de aquella guerra. Aunque la paradoja resulta escalofriante, lo cierto es que los soldados de a pie del bando soviético, si sobrevivían, podían hablar genuinamente de progreso. Los que vivían conocían a extranjeros: alemanes, italianos, polacos, rumanos, húngaros, finlandeses, e incluso, posiblemente, estadounidenses. Luchaban junto a ciudadanos soviéticos que no hablaban su lengua rusa, algunos de los cuales —los de religión musulmana— invocaban a Alá, no a Stalin, antes de entrar en combate. Veían y manejaban nuevas máquinas; aprendían a disparar, a conducir, a desmontar piezas de pesados cañones y tanques. También solían hacerse adeptos al mercado negro y la supervivencia personal. Como conquistadores del mundo burgués, utilizaban su fina porcelana para comer, bebían su dulce vino tokai hasta desmayarse, imponían sus masculinos cuerpos a sus mujeres. Al acabar la guerra, habían adquirido una mayor conciencia de su propia valía. Incluso al entrar en aldeas como la de Valeria, tan parecidas a sus propios hogares perdidos de los tiempos de paz, sin duda habrían percibido el grado de su transformación, la distancia que había recorrido cada uno de ellos desde que les llamaran a filas.

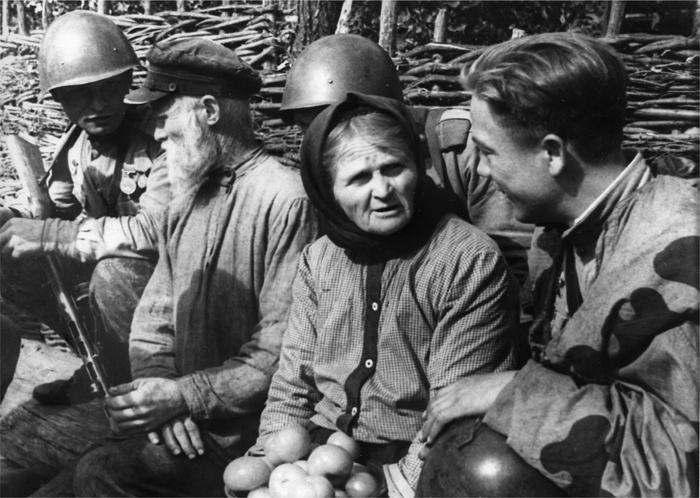

Lugareños hablando con soldados del Ejército Rojo, septiembre de 1943.

La gente que salía a recibirles había podido percibir también su hartazgo de violencia. La ocupación alemana fue mucho peor de lo que traslucen los recuerdos de Valeria. Incluso en las aldeas, se colgaba a comunistas y judíos, se violaba a las mujeres, y a los hombres —en el caso de que los hubiere— se les enviaba a trabajar como mano de obra esclava al Reich de Hitler. El Ejército Rojo les liberaría de todo eso; pero también plantearía sus exigencias, evacuando a la fuerza a algunas poblaciones de las zonas próximas al frente, requisando alimentos y productos preciosos, destruyendo cosechas y edificios. Los supervivientes sabían también de todo eso, y en los archivos hay documentos que hablan de disturbios civiles, de crimen y de ira. Sin embargo, la emoción de Valeria al ver a un alto soldado ruso en el umbral de su puerta no era un producto de la propaganda, ni siquiera retrospectivamente. Reflejaba una esperanza, un acto de fe, la lealtad que los rusos sentían hacia los suyos, una gratitud que aún hoy alimenta el corazón de muchos veteranos.

Valeria Mijáilovna no viajó nunca. Su escolarización se vio interrumpida por la guerra, y jamás logró completarla, permaneciendo toda su vida en la provincia donde nació. El sistema soviético bajo el que pasó su vida adulta no obsequiaba precisamente a sus ciudadanos con excesiva información. Hoy ya anciana, no tiene la oportunidad de comprar y leer las revistas de moda que atiborran los escaparates de las librerías de la nueva Rusia. Siente la misma curiosidad por los extraños, la misma sensación ante lo exótico, que podría haber albergado cualquier nuevo soldado en 1943.

—Hábleme de Inglaterra —me pidió. Yo me preguntaba si es que deseaba saber cosas sobre Tony Blair, o hablar, como muchos veteranos, de la guerra de Iraq—. ¿Tienen algún mar? —empezó a preguntarme. Yo le expliqué que Inglaterra formaba parte de un grupo de islas, y que teníamos varios mares—. Pero dígame —prosiguió, dirigiéndome una afectuosa sonrisa por encima de su taza y su plato—, ¿en Inglaterra tienen problemas con la comida? ¿Pueden conseguir todo lo que necesitan?

Quería prepararme un paquete con algo de pan y pepinos; es la costumbre siempre que se inicia un viaje.