Al final había un grano de verdadera esperanza entre la aburrida masa de promesas. Un año antes, cuando el ejército alemán se había retirado de Moscú, había habido alivio, e incluso una modesta celebración. Pero la crisis había sido demasiado profunda, y la conmoción de la invasión demasiado reciente, como para que nadie sintiera que realmente se había dado un punto de inflexión. Ahora, como el primer falso atisbo de primavera que suele darse en febrero, el avance hacia el oeste del ejército soviético parecía una señal de que la paz estaba próxima. El 26 de enero de 1943 Vorónezh cayó ante al avance de las tropas del general Gólikov. El 8 de febrero el Ejército Rojo marchaba hacia Kursk. Justo seis días después había recuperado Rostov, y el 16 de febrero liberaba Jarkov, la mayor y más importante ciudad de la región. Los lugares que reconquistaba eran solo despoblados esqueletos de ciudades; nidos de hambre y miedo, delincuencia y recelo mutuo. Los bloques de pisos habían sido minados o bombardeados, los cristales de las ventanas habían estallado, los sistemas de suministro de agua y electricidad habían sido destrozados. Las irregularidades del suelo bajo la nieve que se derretía delataban la presencia de inmensas fosas comunes. Quienes lo habían visto todo no tenían palabras para describir su angustia. Pero los propagandistas de Stalin no proporcionaban sino imágenes de triunfo. El enemigo estaba en fuga, y cuando se le hubiera empujado hasta su propia guarida, cuando se le hubiera derrotado y se hubiera vengado a los muertos, el pueblo soviético reconstruiría un mundo aún mejor.

Los políticos se apresuraron a atribuirse la victoria. El Ejército Rojo, el «ejército que defiende la paz y la amistad entre los pueblos de todos los territorios» —como lo calificaría Stalin el día de su XXV aniversario, aquel mes de febrero—, era objeto de sonoros elogios. Había «llevado a cabo una lucha histórica sin precedentes», y sus «valerosos soldados, comandantes y trabajadores políticos» habían «cubierto sus enseñas militares de una gloria imperecedera»[1]. Pero los soldados no lo habían logrado solos. El propio gobierno de Stalin pasó a asumir una mayor preeminencia ahora que había hechos gloriosos por atribuirse. Se empezó a invocar a sus prudentes líderes, a sus «genios militares», a la hora de explicar los éxitos por los que decenas de miles de personas habían dado su vida. También el partido aparecía ahora como guía y maestro de las masas. Puede que el pueblo considerara que aquella era su guerra, su lucha épica por la libertad y la dignidad; pero sus líderes se habían puesto manos a la obra. Así, en marzo de 1943 se creó el primer Museo de la Gran Guerra Patriótica[2]. La versión de la guerra que este empezó a generar no tardaría en convertirse en la pauta de la verdad oficial.

Paralelamente se gestionó el nacimiento del glorioso mito bélico. Los censores se aseguraron de que términos como retirada y rendición no aparecieran jamás en los anales de las operaciones del Ejército Rojo; pero, de manera más cruel, suprimieron asimismo las evidencias del verdadero coste humano de la guerra. La victoria de Stalingrado se había obtenido a expensas de las vidas de algo menos de medio millón de soldados y aviadores soviéticos; pero esta verdad se mantendría oculta. A lo largo de todo el conflicto, e incluso en Berlín, morirían más hombres y mujeres en el Ejército Rojo que en el bando al que supuestamente estaban derrotando. Como media, las bajas soviéticas superaron a las del enemigo en una proporción de al menos tres a uno[3], pero se presionó todo lo posible para ocultar las estadísticas. Las muertes del Ejército Rojo podían pasar completamente desapercibidas en unos momentos en los que no había tiempo de señalizar de un modo u otro las fosas comunes, y aún menos de contar los cadáveres que se había arrojado en ellas[4]. La presión se aliviaría un poco a partir de 1943, pero aun así constituía una práctica común del ejército el hecho de declarar menos bajas —y, por ende, menos cuerpos a los que enterrar— de las que realmente sufría. Así, por ejemplo, tumbas que contenían cientos de cuerpos se marcaban con los nombres de treinta personas[5]. Paralelamente, los informes oficiales subestimaban el número de víctimas —así como las pérdidas de material soviético—, al tiempo que contabilizaban minuciosamente los muertos alemanes. También se censuraban las emociones. Se permitía la aflicción por los muertos —en tanto que instigaba a los soldados a vengarse—, pero no se hablaba para nada de otras reacciones frente al peligro y el dolor. El Sovinformburó se aseguraba de que nada de lo que se publicara hiciera alusión al posible temor o duda de los hombres. En 1943, incluso el primer año de la guerra se había reescrito para la opinión pública como un relato de grandes gestas heroicas[6].

La censura funcionó muy bien: sesenta años después, muchos de aquellos silencios forzados todavía permanecen. En este caso la política gubernamental resultó eficaz debido a que se ajustaba a instintos y deseos mucho más profundos, ya que la gente raramente disfruta reviviendo el recuerdo del dolor. La versión insulsa, la gloriosa, se adaptaba a la vez a los soldados y al Estado. Al fin y al cabo, simplificaba las cosas y permitía a los veteranos cierta ración de dignidad —según los propios términos de Stalin—. Las anécdotas personales, las reales, empezaron a parecer tan extrañas como fragmentos de una imagen en color pegados sobre otra en blanco y negro; y algunas de ellas todavía lo parecen. En 2002, Iliá Némanov luchaba por recordar su propia reacción a las graves heridas que había sufrido en 1943. Una bomba alemana le había destrozado parte del costado derecho, y su primer pensamiento había sido: «¡Se acabó!». Pero luego otras ideas se arremolinaron en su mente: «Recordé que antes incluso de que empezara la guerra mi madre había dicho que no me matarían, pero perdería la mano —rememoraría—. Y luego un compañero en uno de los refugios del camino había explicado que, si te herían en la mano, tenías que intentar que te cosieran de nuevo los dedos, ya que, si funcionaba, y todavía quedaban nervios, podías salvar la propia mano»[7]. Aquellos pensamientos le sostuvieron mientras sangraba dolorido en medio del polvo, aguardando el rescate o la muerte. Pero la superstición no formaba parte de la historia oficial de la guerra soviética, y los recuerdos como este, de índole personal, se harían cada vez más difíciles de recuperar a medida que progresaba la larga campaña, y no digamos una vez terminada la guerra.

Las ambiciones de los censores del período bélico resultaban asombrosas. Némanov me recordaría personalmente otro caso, aún más ilustrativo que su propia historia. En enero de 1943 se levantó el asedio a Leningrado. La ciudad seguía estando expuesta al bombardeo alemán, seguía estando rodeada; pero ahora podían entrar y salir por ferrocarril convoyes cargados con medicinas, combustible y harina, mientras que hasta entonces la ciudad había dependido de una frágil y ocasional ruta a través del hielo del lago Ladoga. Habría de pasar todavía otro año antes de que Leningrado se viera completamente libre, pero finalmente había llegado ayuda para el desesperado resto de su población. Era aquel un momento que invitaba a la reflexión, a llorar a los muertos e incluso a una moderada celebración; pero para los hombres de Stalin aquel era un terreno peligroso desde el punto de vista propagandístico. No les gustaba llamar la atención sobre el hecho de que al pueblo soviético se le hubiera dejado morir de hambre, y la prohibición de tocar aquel tema se hizo extensiva al ejército. En la primavera de 1943, cuando un soldado destinado a la unidad de Némanov y procedente del frente de Voljov, cerca de Leningrado, trató de describir el asedio de sus nuevos camaradas, fue arrestado y desapareció. «Había mencionado el hambre —recordaría Némanov— y se supone que eso era algo de lo que no teníamos que saber nada».

Olga Berggolts, la poetisa del bloqueo de Leningrado, descubrió lo mismo cuando visitó Moscú a finales de 1942 para difundir por radio sus reflexiones sobre el asedio. «Estoy convencida de que aquí no sabían nada de Leningrado —escribiría a su familia—. Nadie parecía tener la más remota idea de lo que ha pasado la ciudad. Decían que los habitantes de Leningrado eran héroes, pero no sabían en qué consistía ese heroísmo. Ignoraban que hemos pasado hambre, ignoraban que la gente se moría de inanición … En la radio no podía ni abrir la boca, porque me decían: “Puede hablar de lo que sea, pero ni una sola mención del hambre. Ni una. Sobre el coraje, sobre el heroísmo de los habitantes de Leningrado, eso es lo que necesitamos … Pero ni una palabra sobre el hambre”»[8].

Como siempre en el surrealista mundo soviético, a la gente se le pedía que dijera una cosa, que suscribiera una versión en público, aunque realmente supiera otra ni que fuera en un rincón de su mente. El Ejército Rojo, el salvador del pueblo, era terreno abonado para los mitos. En alguna parte dentro del Sovinformburó se acuñaron una serie de estereotipadas imágenes propagandísticas: el noble guerrero, el valeroso hijo de Rusia, el desafiante partisano… Luego se eligió a personas reales para que representaran a cada uno de esos arquetipos, puesto que no faltaban los ejemplos de heroísmo personal entre los que elegir; pero Zoia Kosmodemiánskaia, la partisana martirizada, o Vasili Záitsev, el francotirador de Stalingrado, eran tipos ideales, tan inspiradores y populares —y también tan representativos de las masas— como las figuras del deporte o los santos. Entre los hombres del Ejército Rojo, los tipos heroicos eran casi siempre francotiradores, artilleros o sacrificados tanquistas. Eran personas relativamente cultas —en otras palabras, eran como los simpatizantes del Partido Comunista—, y si no estaban ya muertos cuando les sobrevino el estrellato, si se podía dar por seguro que sabrían comportarse en público. Aunque la prensa eligió a varias docenas de soldados rasos para convertirlos en estrellas, el estilo y los valores que aquellos hombres exhibían se asemejaban más bien a los de los oficiales, y, sin duda, a los de los comunistas. La cultura de la tropa, el oscuro mundo de los hombres reales, quedaba apartado fuera de la vista.

Los propios soldados se adaptaron a este doble rasero. Parecían tener al menos dos culturas: la oficial, que incluía todo lo que se les permitía hacer frente a los oficiales y los periodistas; y otra oculta, casi tribal, la cultura del vodka, de la majorka, de los cadenciosos dichos —versos espontáneos— que ellos llamaban chastushki, y de los toscos chistes campesinos. David Samóilov, que observaba a los hombres con mirada de poeta en busca de lo inesperado, resumía esta flexibilidad. En presencia de un oficial —escribía—, un soldado ruso se mostraba «sumiso y cohibido». Quizás no existía un lenguaje común que uniera al comandante y al soldado salvando la brecha de la ideología y el rango; o tal vez no había mucho que decir. Y sin duda no había demasiado tiempo para las palabras en plena batalla, cuando —según explicaba Samóilov— el cohibido soldado raso se convertía en un «héroe». También era remarcable su manera de morir. «No abandonará a un camarada con problemas —escribiría Samóilov—. Muere de forma viril y profesional, como si fuera ese su oficio habitual». Pero el precio de la subordinación y la tensión tenía que aflorar de algún modo. Cuando los oficiales desaparecían de escena —seguía escribiendo Samóilov—, ese mismo soldado se volvía «quejumbroso y grosero. Alardea y amenaza. Está dispuesto a dar un tortazo por cualquier cosa y a liarse a puñetazos por nada». No se trataba de mera zafiedad: «Esa susceptibilidad —añadía Samóilov— revela que para el soldado su existencia es una carga»[9].

En 1943 el ejército llevaba cuatro años en guerra, y en casi todos los rangos por debajo del alto mando las filas estaban dominadas por reclutas cuya carrera militar se había iniciado a partir de la invasión. La brecha entre oficiales y tropa se cerraba. Nadie podía dudar de la causa básica por la que todos trabajaban, y la percepción de un interés común resultaba vital para la moral. Los mejores oficiales jóvenes, como el propio Samóilov, trabajaban codo a codo con los hombres, tratando de acortar las distancias en lugar de ampararse en sus privilegios. Aunque tenía derecho a su propia clase de comida, así como a su barracón privado, Lev Lvóvich insistía en comer con los soldados de su regimiento, compartiendo la espesa sopa y las gachas de trigo sarraceno que todos denominaban «metralla».

Para un joven oficial como él resultaba cada vez más fácil hacer amistad con los hombres, puesto que en esa fase de la guerra las diferencias de experiencia entre las filas se habían reducido sobremanera. El Ejército Rojo de 1941 casi había desaparecido. Aquel teniente de veintiséis años, con la cabeza llena de los consejos de un tío que había servido en el ejército en tiempos de Nicolás II, debía alentar y engatusar ahora a hombres jóvenes y reservistas de mediana edad, ya no a veteranos desafectos. También resultaba un poco más fácil recordar los nombres, puesto que en ningún momento llegaba a tener bajo su mando una dotación completa. En su calidad de teniente, Lvóvich tenía que haber mandado a unos ciento veinte soldados de infantería; pero raras veces tenía que vérselas con más de sesenta. En ningún momento llegó a haber el suficiente número de reclutas y reservistas para mantener al cien por cien el potencial de las unidades del Ejército Rojo. En la práctica, eso significaba que el joven oficial podía hablar personalmente con un novato aterrorizado, aunque «a menudo para el resto de ellos lo mejor eran unos cuantos juramentos». Merecía la pena mantener buenas relaciones. Como recordaría Lvóvich, para los hombres era fácil aprovechar las operaciones para deshacerse de un oficial al que odiaban, tal como habían planeado hacer los camaradas de Samóilov. «Eso sucedía —me aseguraría—. Por supuesto que sucedía, y mucho»[10].

No obstante, ni siquiera los mejores oficiales podían salvar del todo el abismo existente entre los hombres semianalfabetos y los que sabían leer, o entre los habitantes de las ciudades y el resto. «Esta fue la última guerra rusa —escribiría Samóilov— en la que la mayoría de los soldados eran campesinos»[11]. Ciertamente, aquellos eran campesinos adscritos a granjas colectivas, soviéticos, y no los arquetípicos hijos de la tierra de Tolstói. Pero en cualquier caso, no eran demasiado aficionados a tomar notas, y mientras el partido se erigía en la voz de la guerra, las voces de la gran masa de las tropas se rectificaban o se perdían. Los comisarios políticos informaban ocasionalmente de sus conversaciones, pero solo cuando los comentarios de los soldados se relacionaban de alguna forma con sus propias preocupaciones: el comunismo, las órdenes de Stalin o el resumen de las noticias más recientes. La cultura de los hombres, los fundamentos del espíritu de lucha y de la moral de los soldados, de su supervivencia y, quizás, de la de la propia Rusia, se desvanecerían sepultados por el polvo de la guerra. Quedan todavía algunos supervivientes, pero incluso ellos miran atrás a través de la bruma del tiempo, y también han sido influenciados por los periódicos y las películas de la posguerra. Retroceder al mundo de los soldados de infantería es explorar más allá del ámbito de la memoria, más allá del alcance de las montañas de expedientes encuadernados en cuero de los archivos. Incluso sus propios contemporáneos, los oficiales y burócratas de Moscú, tenían problemas para comprender la auténtica vida de los soldados. La aldea campesina resultaba algo exótico, casi ajeno a los oficiales estalinistas, un lugar propio para etnógrafos y expediciones de folcloristas. En 1943, el ejército, con sus cerradas filas, sus varoniles intimidades y su violencia, era como un universo distinto.

Este universo estaba regido por el destino, del mismo modo que la calidad de la vida cotidiana de los hombres dependía del clima. Si se atenían a los reglamentos, en tanto soldados, los hombres no tenían ni voz ni voto en su propia existencia, ni derecho alguno a huir del peligro, ni modo alguno de decidir a dónde se les enviaba a morir ni siquiera qué cenarían cada noche. Su respuesta frente a eso fue desarrollar su propia cosmología, un sistema para predecir —y en consecuencia, dominar— la locura que amenazaba con engullirles. Una parte de dicha cosmología era muy antigua, heredada a través de sus padres y tíos de los ejércitos que habían derrotado a Napoleón. Esta incluía tabúes sobre el sexo —un hombre herido, aunque estuviera inconsciente, moriría si tocaba sus propios genitales—, sobre los juramentos y sobre la conveniencia de llevar ropa interior limpia antes de la batalla. Había numerosas predicciones basadas en los caprichos del clima. Algunos hombres creían que era de mal agüero jurar mientras se estaba cargando un arma; otros, que un hombre nunca debía jurar antes de una batalla. También era un mal presagio darle algo a un camarada antes de entrar en combate, y todos los soldados sabían relatos que hablaban de sobretodos prestados que habían conllevado la muerte[12]. También eran populares los talismanes. Muchos llevaban alguna fotografía en los bolsillos de su guerrera; otros llevaban una copia del poema de amor de Konstantín Símonov «Espérame» doblado a la altura del corazón. Los veteranos explicaban que eso les traía buena suerte. Y también era seguro. Los oficiales de la Sección Especial registraban los bolsillos de los hombres la víspera de cada operación, y si descubrían información personal —y no digamos incriminatoria—, su dueño podía acabar teniendo problemas con la policía militar. Un trozo de papel que no se diferenciara del resto podía resultar tranquilizador, y, al mismo tiempo, quedar exento de cualquier reproche.

La religión era un asunto controvertido para los soldados. La oración siempre había sido cosa de mujeres. Desde 1917, el partido había enseñado a todo el mundo que la fe en Dios era una anticuada reliquia. Entre las tropas, los politrukí y muchos komsomoles pensaban lo mismo. Como me explicaría uno de ellos: «Cuando ves las atrocidades que suceden minuto a minuto, solo puedes pensar: ¡Dios! Si eres tan omnipotente y justo, ¿cómo puedes permitir que tantas almas inocentes sufran este tormento y mueran? Yo soy comunista, ateo y materialista; hasta los tuétanos». El Ejército Rojo desmentiría el viejo dicho de que «en la trinchera no hay ateos»[13]. Pero aunque esta era una generación que raras veces había pisado una iglesia, todo el mundo observaba a los compañeros que llevaban pequeñas cruces de plata al cuello ocultas bajo la camiseta, y que explicaban, cuando les preguntaban, que aquellos dijes eran un regalo de su abuela. Algunos se fabricaban sus propias cruces recortando viejos trozos de hojalata[14]. «Cuando iban a morir quemaban el carné del partido —recordaría un veterano—. Pero no se deshacían de las cruces». Un gran número de ellos —probablemente una mayoría de la tropa— se persignaban a la vieja manera rusa antes de enfrentarse a las armas. Los gestos y las palabras tenían un simbolismo totémico; eran ecos, antes que demostraciones formales, de fe. «Decían cosas como “¡Dios me libre!”, pero no sabría decir en qué creían —explicaba un veterano—. Yo mismo soy ateo, pero no de modo muy firme. Yo regresé con vida. Supongo que vivo gracias a mi buena estrella». «Yo tenía un ángel guardián —afirmaba Iván Gorin—. Podía sentirle constantemente a mi lado». Aquel ángel, según me explicaría, era en realidad el espíritu de su madre.

Puede que la fe hubiera mutado, pero una pasión que no flaqueaba era el amor de los hombres por sus canciones. Cantaban mientras marchaban, en las festividades y en los desfiles. También cantaban, aunque de manera más callada, en los hospitales, que eran los lugares en que intercambiaban letras y desarrollaban nuevas rimas[15]. Las canciones que han llegado hasta nosotros son líricas y conmovedoras, más sensibleras que trágicas. Muchas eran adaptaciones de las baladas patrióticas de 1812[16]. Otras fueron compuestas en aquella época por los escritores favoritos de Stalin, como Lebedev-Kumach y Demián Bedny. Lógicamente, se multiplicaron las canciones sobre mujeres, muchas de las cuales se basaban en un clásico de la preguerra, «El pañuelo azul», cuya letra prometía una de las cosas que los hombres más deseaban: un final feliz, el tierno reencuentro del soldado con su chica. En la misma línea, «Espérame», de Símonov, con su recurrente promesa «Espérame, que volveré», ofrecía un tótem protector, una especie de conjuro individual. El soldado que cantaba aquellas palabras —de inmediato se les puso música— pensaba en su propia supervivencia, puesto que, como concluye el poema, «Solo tú y yo sabremos / por qué habré sobrevivido. / Es porque tú habrás sabido esperar / como nadie más»[17].

Un coro de soldados en el frente de Kalinin, mayo de 1942.

También había nuevas baladas, de diferente estilo, que trataban del propio soldado; del recluta sencillo, valiente y campechano que luchaba por la madre patria. Algunos poetas de poca monta como Lebedev-Kumach incluyeron a Stalin en las letras de algunas de ellas, pero los veteranos afirmaban que preferían el material más tradicional, y cuando hoy cantan sus canciones favoritas de la guerra, el líder no aparece para nada en ninguna de ellas. La más popular de todas, una canción tradicional cuyo origen se remontaba a la época zarista, hablaba de una muchacha rusa, Katiusha. En el curso de la guerra surgieron cientos de variaciones de este clásico, en muchas de las cuales se hablaba del nuevo papel de «Katiusha» como lanzacohetes. Las versiones tecnológicas de aquella «Katiusha» acabarían matando a Hitler y sus secuaces, y su intempestiva música ensordecería y derrotaría a los Fritz. Pero lo que no haría, al menos en las letras de las que hay constancia escrita, sería caer en la obscenidad. Ni siquiera la ironía subversiva figura en su repertorio. Fuera lo que fuese lo que los hombres cantaban en privado —y los informes políticos describen su «crudo erotismo»—, lo cierto es que nadie permitió que ningún folclorista recogiera versiones irrespetuosas de las canciones del ejército[18]. Cantar, como charlar descuidadamente, era un acto público. Y estaba prohibido salvo en los momentos designados para ello[19].

Todo el mundo sabía que las canciones eran vitales para la moral. «No puede haber guerra sin canciones —recordaría un antiguo partisano—. Es más fácil morir o pasar hambre si tienes una canción»[20]. Svetlana Alexéievich descubrió eso mismo cuando habló con varias mujeres que habían luchado en la guerra. «Cuando les pregunté qué era lo que mejor recordaban de su partida hacia el frente —escribiría—, la respuesta fue unánime. ¡Todas habían cantado sus canciones favoritas!»[21] Las canciones se utilizaban incluso para enseñar las órdenes a los hombres. En 1941, dos sargentos escribieron una balada, que cantaban con su desafinada voz varonil a los nuevos reclutas. Era una historia de amor, y cada línea incluía una de las órdenes que los hombres tenían que aprender: ¡izquierda!, ¡derecha!, ¡al suelo!, ¡atención!, ¡fuego![22] La canción cuajó también en otras compañías, y con el tiempo los soldados llegaron a cantarla como una especie de broma, imitando las voces de sus sargentos y otorgando a los oficiales los papeles de una muchacha y su ingenuo amante.

La cuestión era que aquella música funcionaba mejor que los ceremoniosos ejercicios de memorización de los politrukí. Las melodías bélicas eran cadenciosas, fáciles de aprender y de tararear. De hecho, resultaban tan atractivas que incluso los propios alemanes podían sucumbir a su hechizo. Posteriormente, más avanzada la guerra, los miembros de un regimiento de artillería soviético se sorprendieron al escuchar a un acordeonista alemán al otro lado de una zona de tierra de nadie tocando la misma canción que ellos habían estado cantando desde que llegaran al campamento. Unos días después se encontró un trozo de papel en la cubierta de una granada, cerca de las líneas, en la que se pedía, en ruso chapurreado, cuál era la letra apropiada para aquella melodía[23].

La poesía era tan vital para la moral como las canciones, y a menudo ambas cosas iban de la mano. Los versos llegaban de forma natural a los rusohablantes, incluso a los campesinos, a quienes recordaba la cultura oral del pasado reciente, y estos escuchaban con entusiasmo las recitaciones de sus baladas favoritas. El poema más famoso, «Vasili Tiorkin», de Alexandr Tvardovski, describía a un soldado común y corriente —un alma valiente, por más que falible— que aguantaba el bombardeo, realizaba marchas forzadas e incluso cruzaba un río helado manteniendo siempre el mismo buen humor estoico y un impasible sentido del deber. De manera crucial, Tiorkin siempre sobrevivía, aunque sus camaradas solían desesperar de volver a verle con vida. «¡Chicos! ¡Es él!», gritan al verle reaparecer después de haber escapado de nuevo por los pelos. Esta vez acaba de cruzar un río helado en el que «hasta los peces debían de pasar frío». Los hombres están mirando desde la orilla, cuando «Vasili Tiorkin, en persona, / apareció vivo y nadando. / Tranquilo y desnudo, como si saliera del baño, / llegó tambaleándose a la orilla». La rima del poema recuerda ligeramente a algunos poetas anglosajones como Tennyson o Longfellow, así como su estructura narrativa, tipo historieta. Pero Tiorkin es ruso de cabo a rabo. Mientras el médico le masajea con alcohol en la cabaña donde se recupera, él se incorpora y, con voz cansada, le pide que le deje bebérselo: «¡Es una lástima desperdiciarlo en mi piel! / ¡Si tuviera un vaso reviviría!»[24].

Los versos resultaban fáciles de aprender, entretenidos y valiosos porque condensaban emociones que en la guerra parecían normales. Además de memorizar la obra de otras personas, los hombres escribían sus propias rimas y aforismos. Las cartas que escribían a su familia estaban llenas de poemas; rimas chirriantes de amor y nostalgia, o apasionadas odas patrióticas. Cautivados por el espíritu de la época, algunos escribían sobre la bandera roja o sobre el Partido Comunista. Los más románticos hallaban su inspiración en obras famosas ya publicadas. «Espérame» de Símonov engendró cientos de poemas de amor durante el período bélico, mientras que muchos otros se inspiraron en el paisaje ruso o en gestas heroicas. Los que no sabían escribir memorizaban y ampliaban las breves poesías tradicionales, o chastushki, que los campesinos componían desde hacía generaciones. También los politrukí escribieron algunas de ellas, adaptando los temas tradicionales del destino y la madre patria al mundo entonces vigente de Stalin y el partido. Pero las chastushki resultaban muy pegadizas, y los propios soldados compusieron miles de ellas, con temas que iban desde la aflicción y el amor frustrado hasta la irregularidad del correo de campaña. «Dime / en nombre de Dios / si mi amor está vivo / en Stalingrado», decía una de ellas. Pero las noticias solían ser malas: «Desde muy lejos escribe un hermano: / querida hermanita, / mataron ante mis ojos / a tu amado». «He recibido una breve carta —rezaba otro— revisada por el censor. / “Murió heroicamente.” / Pero no dice nada más»[25].

Las chastushki representarían para los folcloristas la vía que más les permitiría acercarse al tosco humor al que eran aficionados los soldados. Siendo ya anciana, Krupiánskaia, la famosa etnógrafa de la guerra, le dijo a uno de sus colegas que los censores le habían prohibido dejar constancia de las letras eróticas, satíricas, subversivas o delictivas. No se le permitía escribir términos que denigraran a las minorías nacionales, como los judíos, y las canciones que recopilara no se publicarían si no tenían un tema patriótico[26]. Aquella estricta corrección política garantizaba que se ignorara una gran parte de la realidad. Las canciones y aforismos que han llegado a los libros de texto soviéticos en relación con los temas populares de los soldados son ceremoniosos, refinados y estalinistas. Sus sentimientos realmente formaron parte del idioma del período bélico —la gente ciertamente creía, en algún rincón de su cerebro, en el triunfo definitivo de las virtudes comunistas—; pero ofrecen pocas pistas sobre el modo en que los hombres afrontaban su vida dura y peligrosa. El humor, en su mayoría obsceno y casi siempre muy sombrío, tenía un papel fundamental en el estilo de vida del frente.

Un problema con el que se han encontrado las personas ajenas a este ámbito que han querido investigar —ya sean los etnógrafos del período bélico o los historiadores que escriben actualmente— ha sido el hecho de que el lenguaje de los hombres trataba de excluir a quienes no pertenecían a sus propios grupos cerrados. Entre ellos, los hombres adornaban sus frases con expresiones que resultaban tan ofensivas que hoy día pocos se muestran dispuestos a repetirlas. En su forma más desarrollada, la obscenidad se traducía en un lenguaje paralelo equivalente a una auténtica jerga, conocido con el término de mat. Nadie ajeno a ella podía interpretar sus giros asombrosos. Un verdadero hombre no se limitaba meramente a jurar, sino que usaba una «mat de tres pisos», apilando las obscenidades unas sobre otras. Era una jerga cruda, creativa, gráfica y exclusiva; solo para colegas. Muy poco de ella —por no decir nada— ha llegado a reflejarse en las historias sobre la guerra de Stalin.

Lo mismo ocurre con el humor propio de los soldados. Lev Pushkariov estaba realizando estudios de posgrado en etnografía cuando estalló la guerra. Entonces decidió aprovechar el tiempo que debía pasar en el ejército para recopilar material de cara a una futura disertación sobre la cultura de los soldados. Pero la NKVD no tardó en descubrir sus notas. Al principio querían eliminarlas completamente, pero cuando hubieron comprobado —tras escribir a su departamento universitario en Moscú— que era un auténtico estudioso, estuvieron de acuerdo en permitirle llevar un registro de algunos de los términos, los más decentes, de las canciones de los hombres. Volvió a casa con un maletín lleno de refinadas baladas y rimas. Pero otra cosa muy distinta era lo que provocaba la risa de los hombres. Pushkariov también había estado recopilando chistes. La NKVD le confiscó las notas relativas a ellos desde el primer momento y le prohibió que recopilara más. El humor, que sostenía a tantas personas y que reflejaba su voz más auténtica y espontánea, se consideraba demasiado peligroso para dejar constancia escrita de él. En algún sitio, en las entrañas del Ministerio de Defensa ruso, debe de haber un expediente que contenga ejemplos de conversaciones no censuradas entre los hombres. Mientras dicho expediente no se abra al público, no nos quedan sino los recuerdos o, en su defecto, los farragosos textos cargados de venenoso antisemitismo que los oficiales de inteligencia alemanes elaboraron a partir de los testimonios de soldados cautivos y archivaron para su futuro uso propagandístico.

Hoy, a los veteranos les resulta difícil recordar qué era lo que solía hacerles reír, dado que una gran parte de ello era algo instantáneo, basado en las manías de algún oficial de origen no ruso o de algún recién llegado a la unidad. Pero a veces hay también un punto de vergüenza. Algunos soldados dudan a la hora de rememorar el modo en que solían burlarse de determinados grupos étnicos concretos. Puede que, asimismo, los chistes sobre funciones corporales resultaran entonces divertidos. Pero hoy esos hombres son ancianos. «No estoy seguro de poder contárselos», solían decirme. Sí era fácil, en cambio, reírse del enemigo. En 1943 se suponía que los alemanes estaban tan desesperadamente necesitados de reclutas que cogían a hombres con casi cualquier discapacidad.

—¡Pero es imposible que yo sea apto! —protesta un soldado ante el consejo médico en Berlín—. En Rusia me dispararon en las dos piernas, en los dos brazos, en los dos pulmones, e incluso me destrozaron la espalda.

—En ese caso —replican los doctores—, ¡no puede ocurrirle nada que ya no le haya ocurrido antes![27]

Esta clase de chistes resultaban muy adecuados para los periódicos satíricos, pero el retorcido paisaje del Estado soviético era terreno fértil para un humor de talante más subversivo. Como los hombres sabían demasiado bien, si la policía militar te detenía, los cargos podían ser tan absurdos como bizantinos los trámites derivados de ellos. «Tienes que probar —explicaban los más guasones— que no eres un camello»[28]. Otra historia procede directamente del mundo de los politrukí y de los espías. Una tarde, un oficial explica un chiste a sus hombres. Todos se ríen excepto uno, cuya taciturna expresión no cambia en ningún momento. El oficial manda llamar al politruk para que averigüe si aquel hombre tiene algún problema.

—¿Has recibido malas noticias de casa? —le pregunta el politruk.

El hombre le dice que no. Tampoco ha muerto recientemente nadie en su unidad, y él no está asustado ni enfermo.

—Entonces, ¿por qué no te ríes? —inquiere el politruk.

—Es que yo soy de otro regimiento —responde el hombre taciturno—. Ese no es mi coronel[29].

La risa podía aliviar la pesada atmósfera de la propaganda. Y en ocasiones, también ayudaba a disipar la nube de temor. Pero tenía también el efecto de unir a los grupos de soldados, cimentando las amistades en el frente que sostenían a cada hombre en aquel mundo de situaciones extremas. El régimen estalinista recelaba de los grupos. A lo largo de toda la guerra se destacó a espías de la Sección Especial para que fisgonearan cada vez que se constituían nuevas amistades no sancionadas oficialmente; pero, por otra parte, la confianza mutua resultaba crucial para el trabajo en equipo. La realización de tácticas efectivas exigía que los hombres conocieran y confiaran en sus compañeros. A regañadientes, puesto que despreciaban la mayoría de los sentimientos, los líderes del país empezaron a imitar al enemigo[30]. A partir de marzo de 1942, a las unidades necesitadas de savia nueva se las retiraba del servicio en el frente antes de que se les permitiera recibir reservas y reemplazos. Idealmente, se suponía que las nuevas formaciones se entrenarían juntas durante varias semanas antes de enfrentarse al verdadero peligro como grupo[31]. En la práctica esto no siempre resultaba posible, pero se sabía que daba buenos resultados. En cambio, la consolidación de los equipos sería una táctica que el ejército estadounidense no aprendería hasta después de 1945, al examinar retrospectivamente los errores y las lecciones de las campañas de aquella guerra[32].

Puede que las amistades formadas en el Ejército Rojo no duraran mucho, pero sin duda eran intensas. En esta fase de la guerra era poco probable que un soldado de infantería sirviera junto con sus amigos durante más de tres meses sin que una herida, la muerte o incluso un ascenso le apartaran del grupo. «Basta con que una persona esté contigo de dos a siete días —solían explicar los soldados— para que conozcas sus cualidades, todos sus sentimientos, las cosas que se tarda un año en saber en la vida civil»[33]. Un testimonio del poder de la lealtad de los soldados lo constituye el hecho de que muchos de ellos solicitaran una y otra vez, incluso cuando acababan de ser dados de alta en el hospital, que se les permitiera regresar junto a sus compañeros[34]. «Éramos como un chico y una chica —recordaría un veterano—. Se diría que como amantes. No podíamos soportar estar separados». No estaba hablando para nada de homosexualidad. Esta constituía un tabú que nadie rompía, y, en cualquier caso, el sexo era lo último que pasaba por la mente de un soldado cuando estaba hambriento, sediento y atemorizado. Aquí había una diferencia entre el frente y la retaguardia, entre las trincheras y los barracones de los oficiales. Las amistades eran íntimas, pero los placeres que los hombres compartían y de los que hablaban en el frente se centraban en comer, beber, calentarse y fumar. Cuando la unidad de David Samóilov estuvo en el frente, los hombres permanecían de pie durante horas, «atormentados por la falta de tabaco». Hablaban sin parar, y uno de los temas favoritos era la boda de cada uno de ellos; lo que les interesaba, sin embargo, no era la noche de bodas y el sexo, ni siquiera la idea de estar en casa haciendo el amor, sino la envergadura y los detalles de la fiesta que se había organizado para cada una de aquellas celebraciones[35].

Subversivo y apasionado, brutal o sombrío, era este un mundo que el Sovinformburó haría todo lo posible por mantener bien oculto. La imagen de «nuestros soldados» retratada en la prensa soviética no era más realista que la de los bravos protagonistas de los cómics de aventuras. Los supervivientes tenían mucho que ganar, después de la guerra, sustentando el mito; pero había un grupo que sencillamente no tenía nada que perder. Eran los shtrafnikí, los miembros de las unidades de castigo. No quedaron vivos muchos de ellos para poder contar sus historias. Iván Gorin, por ejemplo, fue el único superviviente de un grupo de 330 personas. Todos los demás murieron en una sola mañana cuando fueron enviados, armados con fusiles y corriendo a campo abierto, a tomar por asalto una batería de artillería alemana atrincherada. Cuando este hombre recuerda la guerra, su punto de partida es una cárcel.

El padre de Gorin había desaparecido cuando la policía expulsó a los kulaks en 1930; es decir, había abandonado a su esposa y a sus hijos, y había partido hacia el sur. Gorin fue acogido en una familia que le despreciaba por sus supuestas raíces burguesas. Era un comienzo poco prometedor. El chico vivió en los márgenes de la ilegalidad, y al estallar la guerra se dedicó a falsificar cartillas de racionamiento. Cuando le cogieron, el juez le dio a elegir: el Gulag o el frente. Él ya había decidido luchar, puesto que, mientras estaba en la cárcel pendiente de juicio, se había embebido de talante patriótico. «Montones de personas pedían ir —explicaba—. Había entusiasmo por ir al frente aun entre los presos». Al menos así parecía que tenían la oportunidad de vivir. Pronto descubrirían todos ellos que se trataba simplemente de una ejecución por otros medios.

Los shtrafnikí comprobaron que su vida valía menos que la de los apreciados caballos de Budionny. El único alimento que vieron jamás fue una espesa sopa grisácea. «Los veteranos nos decían que nos estaban dando la décima parte de la ración normal del ejército —recordaría otro superviviente—. Fuera cierto o no, nuestro menú consistía en cuatro cucharadas de comida al día… y cantidades ilimitadas de obscenidades de la mejor calidad». A los reclusos se les agrupaba en campamentos a la espera de recibir las órdenes militares. Aquellos barracones resultaban tan mortíferos como el Gulag, y una gran parte de su atmósfera se derivaba de este. Un hombre podía ser desollado vivo por perder en una partida de cartas; podía ser asesinado en su lecho por unas botas o por guardar un mendrugo de pan de reserva[36]. Todo el mundo vivía con miedo a los starshiny, los presos veteranos que lo controlaban todo. Llegar al frente, aun careciendo del más mínimo entrenamiento profesional, sería un alivio para el inexperto Gorin. «Queríamos ir al frente lo antes posible —explicaría— con tal de escapar del tormento de aquella base de reserva»[37].

Una vez allí, y con un arma en la mano, Gorin se dio cuenta de que era alguien a quien los oficiales respetaban: al fin y al cabo, no podían saber cómo pensaba utilizarla. «Entrábamos en batalla —recordaría otro de ellos— y nunca disparábamos por la patria y por Stalin. Éramos ciegos y feroces. Así era el “¡Urá!” de los shtrafnikí». Gorin coincidía en ello, pero añadía que los hombres veían a su líder con una especie de respeto fatalista. «Si Stalin muere —murmuraban—, se pondrá otro igual en su lugar». Pero tampoco es que fueran nihilistas alienados. Los rusos luchaban porque creían en una verdadera causa, e incluso los shtrafnikí supervivientes recuerdan el amor que sentían por la madre patria. «Todos queríamos defenderla —diría Gorin—. Creo que los criminales sentían más devoción, más amor por su tierra natal, que los de arriba, que los jefes». Y había orgullo incluso en la muerte. «El shtrafnik no huye —declaraba a los periodistas otro superviviente—. Es más probable que lo hagan los soldados ordinarios»[38].

La expectativa de vida de los presos era corta; pero su cultura, real y vivida, distinta de la de las células del partido y de los oficiales, imbuía a la de todo el frente en su conjunto. Lo mismo ocurriría con los delincuentes a los que se envió al frente desde el Gulag a partir de abril de 1943[39]. Arrojados a aquella mortífera guerra, su supervivencia dependería de una serie de habilidades tal vez aprendidas anteriormente en las hambrientas aldeas de la década de 1930 y, más tarde, en la dura escuela de Kolima. Tenían la habilidad del campesino a la hora de hacer tratos, y la del recluso en lo relativo al instinto de conservación. Las brutales condiciones les convirtieron a todos en supervivientes. Y sin embargo, a la mayoría de ellos les preocupaba el resultado de aquella guerra. «Esta era una guerra de exterminio —recordaría más tarde un soldado raso—. Alentaba el odio, la sed de venganza, y maduraba finalmente en una causa que inspiraría al Ejército Rojo a emprender furiosas batallas durante un período de cuatro años». Serían los jefes, sin embargo, siempre a punto con sus eslóganes, quienes darían a dicha causa su nombre oficial: «Esa causa se llamó “patriotismo”»[40].

Las celebraciones habían sido prematuras. La victoria en Stalingrado había herido gravemente al enemigo, pero no le había vencido de manera permanente. Ni siquiera las ganancias de febrero de 1943 habrían de perdurar. Los soviéticos conservaron Jarkov apenas un mes: en marzo fueron expulsados, lo que dejó nuevamente la ciudad en manos de los fascistas. Fue aquel un momento amargo para el ejército y una catástrofe para los ciudadanos de Jarkov, que ahora se enfrentaban a la redoblada ira de sus conquistadores y a las privaciones de otra primavera presidida por el hambre. Muy lejos de allí, bajo la inimaginable luz del desierto tunecino, las tropas de Montgomery empujaban a Rommel y sus hombres hacia el mar. Pero el resultado de la guerra en la Unión Soviética todavía no estaba claro.

Aquella primavera, los líderes soviéticos se reunieron para estudiar la campaña del año siguiente. El 8 de abril, Gueorgui Zhúkov, recién nombrado mariscal de la Unión Soviética y condecorado con la Orden de Suvórov de primera clase[41], presentó su valoración acerca de los posibles planes del enemigo. Grave y con frialdad empresarial, declaró al Estado Mayor que Alemania carecía de los recursos necesarios para lanzar un nuevo ataque en el Cáucaso o a lo largo del Volga. Sin embargo, los fascistas estaban lejos de ser derrotados. El invierno nunca había sido su mejor época del año, como tampoco las semanas más húmedas de la primavera, cuando la nieve fundida se disolvía en una gruesa capa de barro. Pero ya durante dos veranos sus tanques y caballos se habían dirigido hacia el este sobre el terreno quemado por el sol, había obligado a retroceder al ejército soviético, rodeado a divisiones enteras de una sola vez y provocado el pánico en muchas de las restantes. En cuanto se alargara el día y las mañanas se hicieran más calurosas, atacarían de nuevo. Zhúkov creía que elegirían un frente estrecho y que concentrarían sus fuerzas para un ataque directo. Su objetivo último sería Moscú. El golpe vendría desde aquellos lugares en los que las fuerzas alemanas eran más poderosas, a saber, los extensos trigales situados entre Orel y Belgorod. Su probable foco sería la región de los alrededores de Kursk, una ciudad situada en la zona de tierra negra que linda con la frontera de Ucrania. En ese punto el frente soviético se combaba hacia el oeste, lo que dejaba expuestos los flancos del Ejército Rojo desde el noroeste hasta el suroeste. En opinión de Zhúkov, el ataque, cuando se produjera, trataría de resultar devastador. La Wehrmacht andaba escasa de hombres; aquella sería una batalla que decidirían la aviación, la artillería y los tanques[42].

La evaluación de Zhúkov, que se basaba en detallados informes procedentes de la inteligencia británica, era correcta, si bien el momento exacto del ataque resultaba difícil de calcular. Y por una vez, también Stalin aceptó el análisis militar, incluido el consejo de prepararse, ante todo, para una decidida defensa. No era lo que la propaganda de preguerra había prescrito, con sus imágenes de audaces asaltos a las barricadas fascistas; pero aquel verano la estrategia consistiría en parar el golpe alemán, absorbiendo su impacto línea tras línea defensiva. Solo entonces, cuando se hubiera estancado el desmesurado avance, los soviéticos pasarían al ataque. Los preparativos se iniciarían de inmediato. Se intensificarían los programas de entrenamiento en toda clase de especialidades, y se daría preferencia a los hombres con una educación secundaria[43]. Incluso a las tropas destacadas en el frente se les daría nueva instrucción y nuevas clases, y los tanquistas recibirían una atención especial. Una vez preparados, cientos de miles de hombres marcharían hacia el sur y el oeste, viajando de noche. Previendo un gran número de víctimas —una previsión que resultaría totalmente acertada—, se reformarían, reconstruirían o equiparían 450 hospitales y puestos de tratamiento de campaña; solo para el frente de Vorónezh se planearon 200 de ellos[44]. Paralelamente, en torno a la propia Kursk, y a lo largo de más de 150 kilómetros por detrás del frente, se enviaría a grupos de milicianos y soldados a cavar trincheras. En julio, cuando finalmente se inició el bombardeo, se habían preparado detrás del frente un total de más de 4800 kilómetros de trincheras, que se entrecruzaban formando una geometría angular[45]. La rica tierra negra de la región se sembró asimismo de innumerables toneladas de metal: en julio había una media de algo más de 3000 minas antitanque o antipersona por cada kilómetro de fortificación[46].

El plan militar era brillante, pero seguía habiendo obstáculos: los campos de batalla no son como el suave tapete verde de las maquetas. La futura zona del frente era el hogar de miles de civiles. Los cuatro meses siguientes presenciarían una interacción demasiado estrecha del ejército con la población local. En el mejor de los casos, tales relaciones solían ser cálidas y atentas. Algunos hombres encontraban amigos dispuestos a compartir su último mendrugo de pan con un soldado de su propio bando. Los lugareños habían sufrido —algunos de ellos habían sobrevivido a la ocupación alemana— y casi todos tenían a un hijo, un padre o un marido en el frente. Los soldados podían contar con el apoyo de los patriotas. «Los directores de la granja colectiva y sus granjeros me trataron realmente bien —le escribía a su esposa un ingeniero llamado Vitali Taránichev a finales de 1942—. Me despidieron como si fuera un miembro de la familia, hicieron pasteles y galletas para que me los llevara, me prepararon algo de carne de carnero, me hicieron un poco de majorka y todo eso; quedé en mantenerme en contacto con el presidente del koljós, un anciano de setenta años que tiene cuatro hijos en el frente»[47]. Todo eso estaba muy bien, pero en ese punto Taránichev se hallaba a cierta distancia tras las líneas, todavía en la reserva. Sus anfitriones no habían visto la guerra como habían llegado a conocerla los campesinos de la región de Kursk. En la primavera y el verano de 1943 había zonas de aquella región de tierra negra que estaban muy lejos de acoger favorablemente a nadie.

«Nuestra situación es muy buena —le escribía Alexandr Slésarev a su padre, que también estaba en el Ejército Rojo; el joven había permanecido varias semanas en la carretera, pero ahora él y sus camaradas se habían atrincherado—. No vivimos muy lejos de un bosque, en zemlianki, por supuesto. Nuestra comida es de primera; y aparte de eso recibimos una ración extra porque estamos en el frente. Mi trabajo es interesante y me obliga a viajar». Su única queja, que otros suscribirían totalmente aquella primavera, era que «no hay demasiado tiempo libre»[48]. Slésarev, que procedía de Smolensk, formaba parte del recién formado I Ejército blindado de guardias. Se suponía que debía pasar la primavera haciendo ejercicios, mejorando la coordinación y las tácticas de campaña, algo de lo que las unidades de tanques habían carecido desesperantemente en los años anteriores. De hecho hubo muchas clases, especialmente en su propia formación de élite, aunque en ocasiones se descuidaba de nuevo el trabajo militar en favor de otras tareas. Aquella primavera, hasta los deberes de los propios tanquistas incluirían ayudar en las granjas colectivas y colaborar con los ingenieros cuyo trabajo consistía en reconstruir las comunicaciones, almacenes y hospitales de la región.

Nikolái Belov seguía todavía con su división de fusileros. Establecido justo en las afueras de Maloarjanguelsk, en la región de Orel, también él estaba trabajando duro. «Tenemos que hacer un entrenamiento intenso —escribía en su diario—. Ahora debemos trabajar otra vez en serio, y no hay nada que te proteja de esa intensidad». Estaba exhausto, pero la actividad era algo que iba con su carácter.

El 22 de mayo, después de una quincena en su campamento del frente, se había «acostumbrado un poco al trabajo». Serían los problemas prácticos, y no la depresión, lo que más le perturbaría aquella primavera. «En realidad el regimiento no se ha unido», observaba. El entrenamiento pondría remedio a eso; pero nada que él pudiera hacer remediaría la escasez de armas y otros suministros[49].

Los hombres del regimiento de Belov no disfrutaban de la espera ni de la instrucción, y él mismo anotaría el constante goteo de deserciones. El 27 de mayo, cinco soldados de infantería se escabulleron de su unidad para unirse al bando alemán. «Es difícil entender sus motivos —escribía—. Evidentemente, el hastío generalizado». Por otra parte, los alemanes estaban lanzando octavillas, alentando a los hombres a creer que cambiar de bando les salvaría la vida. El 30 de mayo desaparecieron otros dos hombres; «es una auténtica pesadilla», comentaba Belov. Uno de ellos —observaba— era un candidato a miembro del Partido Comunista[50]. Parece ser que el número total de soldados del Ejército Rojo que se pasaban al bando alemán aumentaba cada mes. En febrero la inteligencia alemana registraba poco más de 1000. En abril, esa cifra aumentaría a 1964; en mayo, a 2424, y en junio, a 2555[51]. Pero esas cifras no reflejan la realidad. Por una parte, los fugitivos no siempre se dirigían hacia las líneas alemanas. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste, la NKVD iba registrando las ciudades bombardeadas en busca de soldados huidos disfrazados de civiles. Kursk y su provincia resultaron estar llenas de ellos. Muchos tenían detrás toda una vida de delincuentes, mientras que otros iniciaban entonces su carrera como tales. En marzo de 1943, por ejemplo, la NKVD de Kursk informaba sobre un desertor llamado Ozerov que había escapado a la zona ocupada en 1942. Ex presidiario ya antes de la guerra, su violencia afloró de nuevo cuando golpeó y mató a la mujer que lo ocultaba, así como a su anciana madre. Más tarde sería capturado y fusilado[52]. La propia Kursk estaba prácticamente en ruinas. En catorce meses las fuerzas de ocupación habían saqueado las fábricas y almacenes, destruido los edificios oficiales y asesinado a centenares de ciudadanos. A los residentes que no habían podido matar ni deportar les habían dejado que murieran de hambre, o, cuando menos, que enfermaran de las afecciones inherentes a la pobreza y la suciedad: el tifus, la disentería, la tuberculosis y la sífilis. Los que seguían vivos para recibir al Ejército Rojo aquella primavera habían presenciado escenas que jamás olvidarían, pero también habían aprendido que la supervivencia dependía de ciertas habilidades poco habituales. Al vaciarse la ciudad a finales de 1944, los residentes abandonados habían saqueado todo lo que habían podido llevarse; meses después se habían hecho incluso con las provisiones que los alemanes habían dejado atrás en su precipitada huida. Ahora, con la ciudad nuevamente llena de tropas, los lugareños tratarían de alimentarse vendiendo su extravagante acervo. En marzo, una mujer fue detenida por la policía cuando trataba de vender sábanas por la calle. Tras registrarle el piso, se le impuso también una multa por la posesión de unas existencias formadas por dos colchones, tres mantas, 40 bombillas y 18 kilos de jabón. Este último se había convertido en una especie de moneda de cambio. Un hombre fue sorprendido con 67 pastillas, todas ellas robadas de los almacenes del ejército alemán, junto con ocho pares de pantalones, cuatro pares de botas militares alemanas, tres mantas de lana y una máquina de coser. Otro tenía diez barras de jabón doméstico, 87 latas de carne y 500 cigarrillos alemanes. Entre otros trofeos había también bicicletas de los alemanes y varias carretadas de su fina harina blanca[53].

La pena por acaparar comestibles apenas solía pasar de una fuerte multa. Otra cosa muy distinta eran las armas. Los delitos violentos, incluidos el robo y la violación, constituían ahora un problema cotidiano. Las armas de fuego eran fáciles de adquirir, y no era infrecuente que los adolescentes que quedaban huérfanos y los fugitivos del ejército formaran bandas. Los desertores vivían de robar carteras en las calles de la ciudad o cerdos y ganado vacuno en las aldeas. Paralelamente, a diario había niños que resultaban heridos cuando jugaban con —o cerca de— minas y bombas sin explotar. Pero quienes más desesperadas estaban eran las mujeres que daban a luz como consecuencia de una violación o de haber mantenido relaciones clandestinas con soldados alemanes. Ahora aquellos bebés no tenían padre, ni las mujeres medios para mantenerlos. Todo el mundo pasaba hambre, de modo que resultaba absurdo añadir bocas de bastardos que alimentar. Así, a lo largo de toda la primavera tanto la policía como los transeúntes encontraban los tristes fardos en zanjas, tumbas poco profundas e incluso entre los montones de escombros. Los restituidos oficiales de la ciudad se intercambiaban angustiadas notas al respecto, pero sabían que había que dar prioridad al esfuerzo militar. No había recursos para vigilar a los civiles de la región, y aún menos para sustentarles[54]. Lejos de ello, se ordenó a la propia y exhausta población local, por poco capacitada que estuviera para la labor, que colaborara en una serie de tareas físicamente exigentes que iban desde reconstruir carreteras hasta quitar el barro y limpiar el terreno de minas. Asimismo, aquel mes de mayo sus líderes hicieron un llamamiento para que empezaran a donar sangre[55].

En el campo, las privaciones eran indescriptibles. En la primavera de 1943 había 200 000 personas en la región a las que se consideraba inválidas, huérfanas o dependientes en otros aspectos que requirieran subsidios estatales para comida o combustible[56]. Las áreas ocupadas por el enemigo habían sido saqueadas; el ganado de la población local, sacrificado o ahuyentado; las cosechas, destruidas o robadas. Los sospechosos de partisanos habían sido colgados, y por añadidura se había castigado a sus vecinos, a veces a comunidades enteras. Se habían quemado un total de 40 000 viviendas, más de la mitad de todas las de la región[57]. A muchos de los adultos que se hallaban en buenas condiciones físicas se les había llevado a realizar trabajos forzosos para el Reich. No quedaba nadie para reconstruir las casas, arar los campos ni recoger lo que quedaba de la última cosecha. En 1942, al fundirse la nieve y calentarse la tierra, los aterrorizados campesinos, muchos de ellos viudas o mujeres solas con hijos, no habían podido sembrar la tierra. Las granjas colectivas eran como paisajes lunares de maleza y espinos chamuscados, ortigas y hierbas silvestres. Pero también el Ejército Rojo había desempeñado su papel en esta devastación. La región de Kursk había sido la zona del frente desde septiembre de 1942. Para preparar la campaña de 1942-1943, el ejército decidió evacuar a los civiles que vivían en un radio de 12 (o a veces 15 o 20) kilómetros del frente. Lo que se desencadenó a continuación llegaría a parecer en algunos momentos una auténtica guerra civil. Aquello no era Ucrania occidental ni el Báltico, donde el Ejército Rojo encontraría resistencia al año siguiente al tratar de imponer el poder soviético; tampoco era una región de bandolerismo nacionalista. Pero Kursk demostraría que los soldados no siempre eran bienvenidos, ni siquiera entre los rusos étnicos.

Los problemas empezaron en el otoño de 1942. Cuando los soldados del XIII y el XXXVIII Ejércitos llegaron a la zona del frente aquel mes de septiembre para evacuar las aldeas, se encontraron con una resistencia masiva por parte de la población. Posteriores informes sugerirían que la operación había sido una chapuza, lo que había dado a los campesinos la posibilidad de unirse y desencadenar una reacción airada. Sin embargo, el verdadero problema —como incluso las autoridades entendieron— era que los lugareños temían un engaño. Al fin y al cabo, aquel era el ejército que estaba perdiendo batallas cada día, el ejército que aún tenía que probar su valía en Stalingrado; y ahora pretendía llevarse las vacas y los cerdos de la gente y echar a las familias de sus casas. La campaña parecía una réplica del odiado proceso de colectivización. También entonces se había utilizado a las tropas en algunos lugares, y se había desalojado a personas y animales de las casas de la misma forma violenta. Ahora los soldados habían vuelto para llevárselo todo de nuevo. A los lugareños se les decía que se les daría un vale por cada animal que perdieran, y se les aseguraba que había alojamientos aguardándoles lejos de las líneas; pero ellos —prudentemente— no creían ni una sola palabra.

El hambre y el temor avivaban la ira de los campesinos. Las multitudes que se formaban para resistir a los soldados eran numerosas y organizadas: doscientas personas en un distrito; trescientas, «armadas con horcas, palas y hachas», en otro, mientras que en un tercero «tomaron parte ciento cincuenta mujeres y jóvenes, la mayoría de ellos armados con bastones y ladrillos y cosas así». Aquella turba desesperada lanzaba proyectiles a los soldados, al tiempo que las mujeres se mofaban de ellos llamándoles «desertores» y «presos». «Si intentáis evacuarme —le advirtió un anciano a un funcionario local— os mataré. He afilado mi hacha y puedo matar al menos a seis personas con ella. Y mi esposa y mi hija pueden matar a otras dos cada una, con lo que sin duda caerán diez de los vuestros. Y si cada familia mata a diez personas, sencillamente no habrá evacuación, ¿no es verdad?»[58]

Aquellas amenazas eran reales. El XIII Ejército no logró evacuar las zonas que se le habían asignado, y cuando las tropas del XXXVIII Ejército llegaron a las aldeas donde se habían congregado las primeras multitudes se encontraron con una muchedumbre furiosa y armada. El 13 de octubre fueron rechazadas por la población íntegra de una aldea, especialmente mujeres que blandían horcas y palas. Al día siguiente, las aldeas vecinas atacaron de nuevo a los soldados y le rompieron los dientes a uno de ellos y el cráneo a otro. Sin embargo, para entonces los soldados tenían nuevas órdenes. Con la ayuda de las tropas de la NKVD, arrestaron a los miembros más activos de la resistencia. También dispararon a algunos otros en las piernas, una medida que no tardaría en aterrorizar a la población. Pero aquello no favorecía precisamente las relaciones públicas del ejército. Los líderes de la región, en colaboración con los propios generales, afrontaban ahora la tarea de restablecer la fe de la población local en sus defensores. En el futuro se utilizaría a la NKVD para evacuar a los ciudadanos, y ya no se volvería a enviar al Ejército Rojo a enfrentarse a los campesinos rusos[59]; en las siguientes semanas habría que alimentar cuidadosamente su reputación de ser la vanguardia del pueblo.

Por fortuna, una serie de victorias reales, empezando por Stalingrado, vendrían pronto a reforzar la imagen del ejército como libertador. La primera aparición de las tropas soviéticas en un pueblo o ciudad que los alemanes habían abandonado solía recibirse con lágrimas de alivio exhausto y desesperado, independientemente de lo que viniera después, cuando la NKVD se ponía a trabajar. Pero tendría que pasar mucho tiempo antes de que algunos de los aldeanos de los alrededores de Kursk volvieran a confiar de nuevo en la autoridad, si es que llegaban a hacerlo. Sus temores se basaban en datos objetivos. En mayo y junio de 1943, justo unas semanas antes de la confrontación épica de la guerra, el propio general Rokossovski dejó a un lado sus planes de batalla para estudiar un informe sobre la misteriosa desaparición de dos vacas. No era la primera vez que tal cosa sucedía. Menos de una semana antes se habían desvanecido otras tres. Habían desaparecido de unas granjas situadas cerca de unos alojamientos militares. Y luego estaban todas las irregularidades oficiales. «En los últimos días —leyó—, se han cogido 80 vacas a la población [en los 25 kilómetros de la zona del frente], pero solo se han emitido recibos de 30 de ellas. Las granjas colectivas también han perdido 150 caballos y casi todo su equipamiento de transporte. Todo esto —seguiría leyendo el general— perturba el trabajo agrícola de nuestros colectivos»[60].

El combate era evidentemente solo un aspecto del esfuerzo bélico en su conjunto. La comida representaba un verdadero problema en todas partes. El ejército se quedaba la mayor parte, y con frecuencia los soldados comían mejor que en casa; pero los civiles se enfrentaban a graves carencias. En 1943, el gobierno imprimió diez mil ejemplares de un folleto en el que se explicaba a la población cómo cocer ortigas. En otro, dos científicos analizaban las propiedades calóricas de la carne de animales silvestres. «Cuando matan animales por su piel —empezaba—, los cazadores suelen olvidar que en esos cadáveres hay carne aprovechable». Los científicos señalaban que la carne de ardilla tenía más calorías que cualquier otra salvo la de turón, y ciertamente muchas más que la de cerdo. Era cierto que una ardilla de tamaño medio solo daba unos 200 gramos de carne (o al menos eso decían), pero dicha carne era sabrosa, a diferencia, por ejemplo, de la de los lobos, cuyo acre sabor únicamente resultaba apropiado para los cerdos. Para probar aquella última afirmación, aquella primavera se había creado una comisión en la Academia de Ciencias dedicada a dejar constancia del sabor y el valor nutritivo de toda una serie de criaturas que iban desde los zorros hasta las ardillas de tierra, pasando por los ratones[61]. Pero mientras los académicos comían, la población civil pasaba hambre. «Tenemos que vender muchas de nuestras cosas —le escribía a su marido Natasha, la esposa de Vasili Taránichev, aquel mes de marzo— porque todo se ha puesto muy caro. Baste decir que gastamos cada día veinte rublos en medio litro de leche para Kolia». Su hijo pequeño necesitaba ese alimento. «Si le quitáramos esa leche, se quedaría escuálido»[62].

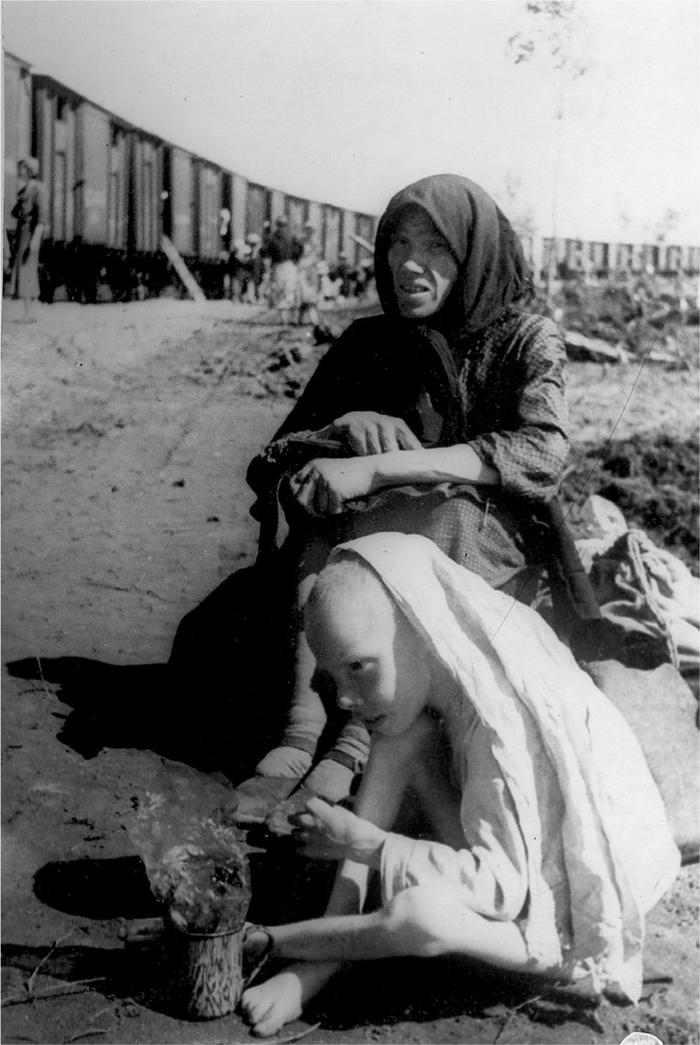

Una madre y su hijo, refugiados soviéticos, hacen un alto en el camino, abril de 1942 (cortesía del Archivo Estatal de la Federación Rusa)

En las regiones del frente, el hambre era aún mayor. No quedaban hombres para reconstruir las casas y graneros en ruinas, restaurar las carreteras ni sembrar la nueva cosecha del año. En los comienzos de la estación agrícola de 1943 parecía que la siembra media en cada uno de los distritos de la zona de Kursk había descendido a menos del 10 por ciento de las cifras de 1941. Pero la región necesitaba grano para alimentar a la población, y el ejército requería alimento para sustentar a sus hombres. Las mujeres trabajaban como animales, y en ocasiones se uncían ellas mismas al arado. La propia tierra estaba devastada, y no era fácil que se recuperara con rapidez en los años siguientes.

Una vez más, los soldados tuvieron que arremangarse las guerreras de color verde oliva y ponerse a cavar. El 12 de abril, una orden enviada a las tropas del frente central requería que los soldados ayudaran a los granjeros a sembrar los cultivos de primavera, arar los campos, asistir al nacimiento de los corderos y transportar la semilla a las granjas. Y tenían que hacerlo —añadía la orden— «sin perjuicio de sus deberes militares»[63]. Paralelamente —es de presumir que también sin perjuicio de la producción de alimentos— se reclutó a civiles para formar escuadrones de milicianos y se les envió a cavar trincheras y a limpiar el terreno de minas alemanas abandonadas. «Es una vergüenza, cuando uno recorre las aldeas liberadas —escribía un soldado del Ejército Rojo a su familia aquel mes de junio—, ver la fría actitud de la población»[64]. Toda la región había sido saqueada en la lucha por la supervivencia. Los ejércitos que debían luchar cerca de Kursk se entrenaron y se prepararon en medio de escenas de una brutalidad medieval.

Las batallas que estaban a punto de librarse harían estallar el aire en llamas. Si los tanques representaban una especie de sueño modernista, Kursk significaría su revelación en la forma más apocalíptica. La lucha por aquel saliente que se adentraba en las líneas alemanas iba a requerir más blindaje y más máquinas que ninguna otra de toda la guerra. Aquel verano, la estepa de tierra negra de la provincia de Kursk se erizaría con un total de 70 000 cañones y morteros, 12 000 aviones de combate y 13 000 tanques y piezas de artillería móviles[65]. Un inmenso número de soldados, incluidos decenas de miles de fusileros, se concentraron asimismo en los alrededores de la zona. Para garantizar el éxito de aquel golpe vital, los alemanes trasladaron a cincuenta divisiones a la región, entre las que se incluían tropas escogidas de las SS de linaje ario certificado y —lo que era más importante— probadas dotes militares. En conjunto, a mediados de verano había en torno al saliente 900 000 oficiales y soldados alemanes. Pero los soviéticos estaban listos para recibirles: a finales de mayo, estos tenían a 1,3 millones de soldados preparados tras el laberinto de líneas entrecruzadas.

Para cuando unos y otros se encontraron, en el mes de julio, llevaban ya dos años enteros en guerra. Ni que decir tiene que la relación entre ellos había sido siniestra y violenta; pero, como cualquier otra, había forzado a ambos bandos a aprender el uno del otro e, incluso, a imitarse mutuamente. Para los alemanes, ello se había traducido en prestar una mayor atención a la tecnología del blindaje. En 1941 no contaban con ningún tanque que pudiera equipararse a la maniobrabilidad del T-34 soviético, ni disponían tampoco de ninguno que pudiera competir con el poderoso carro pesado KV, cuyo blindaje resultaba casi impenetrable para los cañones antitanque de la época. Su éxito frente a aquellas máquinas debía más al escaso entrenamiento de los tanquistas soviéticos y a la falta de preparación generalizada del Ejército Rojo, que a la sofisticación tecnológica alemana. La respuesta de Berlín ante aquella situación fue desarrollar dos máquinas, el Panther y el Tiger I, respectivamente el tanque medio más avanzado en el campo de batalla y el más invencible de los carros pesados de su época. El Panther era menos propenso a incendiarse que el T-34, ofrecía mucha mayor visibilidad a los tanquistas y la radio diseñada para él tenía posibilidades reales de funcionar. El Tiger I, por su parte, estaba equipado con el temible cañón antiaéreo alemán de 88 milímetros, y amenazaba con resultar no solo difícil de destruir, sino mortífero. Además de estos gigantes de metal, las fábricas alemanas producían ahora un cañón autopropulsado, el Ferdinand, además de un montón de clases de morteros, cohetes y lanzallamas ampliamente probados en campaña[66].

La Wehrmacht podía pedir nuevos y creativos diseños, lo mejor de la ingeniería alemana; pero lo que no podía obtener de su líder era más tiempo. En toda la guerra, la industria fabril alemana no produciría más que 1354 Tiger I y 5976 Panther[67]. En cambio, en 1943 los soviéticos fabricaban T-34 a un ritmo de más de 1200 unidades al mes[68]. Una de las ventajas del Ejército Rojo aquel verano sería la de contar con un mayor número de tanques modernos y bien adaptados al campo de batalla. Puede que los alemanes tuvieran una limitada reserva de máquinas auténticamente temibles, pero en su mayor parte la Wehrmacht seguiría dependiendo de modelos obsoletos mucho más antiguos. Por parte soviética, el cálculo era deliberado. En 1941 el Ejército Rojo había perdido las nueve décimas partes de sus tanques en cuestión de semanas, y también se había quedado sin sus centros de producción de Jarkov y Leningrado. Al reconstruirse las fábricas de tanques en el este, se tomó la decisión de concentrarse en los modelos existentes y producirlos en grandes cantidades, una decisión prudente en vista de las desastrosas cifras de bajas que continuaban sufriendo los tanquistas soviéticos. Con unas pocas modificaciones, el T-34 seguiría siendo el pilar de los blindados soviéticos durante toda la guerra.

Los posibles perfeccionamientos, por no hablar de diseños íntegramente nuevos, se habrían traducido en retrasos en las fábricas y nuevas dificultades de entrenamiento para los hombres. Solo se permitió una cantidad limitada de innovación, aun después de las derrotas de 1942. El T-34 se adaptó para mejorar la visibilidad, aunque sus tripulantes solo recordarían ver polvo y humo. Un pequeño número de armas nuevas vinieron a mejorar el arsenal soviético de vehículos blindados y de artillería. La más importante de ellas fue el cañón de asalto móvil SU-152, diseñado para disparar un obús de 152 milímetros. Apodado el zverboi, o «machacabestias», era el único vehículo blindado soviético capaz de vencer al Panther y al Tiger I en el campo de batalla[69]. Eso tenía una gran importancia, ya que los tanques alemanes más recientes resultaban mortíferos hasta para los pesados KV. El equilibrio tecnológico entre los adversarios se había desplazado y los soviéticos ya no llevaban la delantera. Pero al menos ya no volverían a andar escasos de vehículos blindados. En este, como en casi todos los demás casos, el enfoque tecnológico que adoptaría el Ejército Rojo consistiría en producir en grandes cantidades manteniendo diseños sencillos.

No obstante, la preparación soviética tuvo que ver con algo más que con meras cantidades. De hecho, en cada una de las confrontaciones individuales desarrolladas en torno a Kursk, como la decisiva batalla librada en las proximidades de Projorovka, ambos bandos contaron aproximadamente con el mismo número de máquinas en disposición de combatir[70]. Fue el factor humano, y no el tecnológico, el que tendría mayor peso aquel mes de julio. Un coraje dispuesto al sacrificio, casi suicida, resultaría fundamental para la victoria en Kursk, como testimoniaría el número de víctimas soviéticas: 70 000 muertos solo en la zona defensiva. Igualmente importante, sin embargo, sería el creciente dominio del arte de la guerra por parte de las tropas del Ejército Rojo. La coordinación entre los distintos grupos de tanquistas se había mejorado gracias a un intenso entrenamiento, mientras que el pensamiento militar respecto al despliegue de blindados también había evolucionado: el tanque era ahora un arma por derecho propio y no un sustituto del caballo que encima tragaba combustible. En los primeros meses de 1943 se crearon cinco nuevos ejércitos blindados, uno de los cuales era el de Slésarev[71], y también se mejoró la formación de los tanquistas en esas unidades. Slésarev había iniciado su carrera militar como artillero. Elegido para ser promocionado en 1942, estuvo entrenándose durante casi un año antes de hacerse cargo del mando de su primer tanque como teniente. Otro teniente tanquista, Iván Gúsev, de veintidós años de edad, describiría la presión que implicaba su trabajo durante aquel verano: «Se nos van las horas cuidando de las máquinas —escribiría a su familia en jumo de 1943—. A veces te olvidas del día y la hora que es, te olvidas de todo»[72].

Los grupos de tanquistas sobre los que mandaban los hombres como Gúsev y Slésarev se habían estado entrenando a una velocidad récord, pero también ellos se habían visto obligados a concentrarse más en sus objetivos que ninguno de sus predecesores. Desde la evacuación y la reestructuración de la producción, las principales escuelas de tanquistas se hallaban ahora junto a las fábricas donde se producían los tanques. El proceso, como todas las cadenas de montaje, era económico y especializado. A cada grupo de hombres se les entrenaba solo para trabajar en el modelo concreto —el T-34, por ejemplo— al que luego serían asignados. Y asimismo se entrenaba a cada hombre, fuera artillero o mecánico, para una función específica dentro del equipo de tanquistas[73]. En aquella fase de la guerra, esta clase de entrenamiento duraba en total menos de tres meses (aunque más tarde se prolongaría). En otras palabras, producía los nuevos tanquistas con la misma velocidad con la que los alemanes podían matarlos.

La posibilidad de ser tanquista atraía a algunos de los mejores reclutas, especialmente a jóvenes procedentes de las ciudades. Ello se debía en parte al atractivo que ejercían las enormes máquinas. Si los muchachos campesinos se habían criado imaginándose que algún día llegarían a conducir tractores, bien podía ser que los de las ciudades hubieran soñado con arremeter a campo abierto en un gigante blindado, controlando sus movimientos con engranajes y palancas, y vigilando el mundo exterior a través de un panel de mando. Incluso los alemanes llegarían a respetar a los soldados con tales inquietudes: «El habitante de la ciudad rusa —escribía el general de las SS Max Simón—, enormemente interesado en cuestiones técnicas, está tan bien preparado para la moderna unidad blindada como el campesino ruso para la infantería … Era sorprendente ver los primitivos medios técnicos con los que los tanquistas rusos mantenían sus tanques preparados para la acción y cómo superaban todas las dificultades»[74].

Pero las habilidades del tanquista no se reducían a saber dónde había que meter la llave inglesa. Otra cualidad que observaba Simón entre aquellos hijos de la fábrica era su determinación. «Un factor añadido —escribía— es que el trabajador ruso normalmente es un comunista convencido, el cual, tras haber disfrutado de las bendiciones de “su” revolución durante décadas, luchará fanáticamente como un proletario con conciencia de clase. Así como el soldado de infantería rojo está dispuesto a morir en su trinchera, el tanquista soviético morirá en su tanque, disparando al enemigo hasta el final, incluso si está solo en las líneas enemigas o detrás de ellas»[75]. Gúsev, que sin duda era comunista, lo diría de manera más personal. Al final de una larga jornada —explicaba a su familia—, «te vas a dormir tarde por la noche, sientes un terrible agotamiento en todo el cuerpo, sabes que has realizado una tarea pesada y difícil, pero tu corazón está lleno de alegría, una clase especial de sensación, una especie de orgullo o satisfacción interna. Esos son los mejores momentos de todos»[76].

Un hombre así luchaba por la familia y la tierra que amaba, luchaba por los principios comunistas en general; pero también luchaba porque estaba junto a sus mejores amigos. La amistad entre los tanquistas solía ser muy fuerte. Estos pasaban juntos muchas horas en un espacio reducido; compartían la responsabilidad de su máquina, y a menudo hacían suyo el tanque pintándolo con eslóganes, mensajes animosos e inequívocos como: «¡Donde hay valor, hay victoria!»[77]. En un ámbito más serio, los tanquistas también debían mantener al monstruo en buen estado de funcionamiento. El mejor amigo de Gúsev era otro teniente tanquista con el que había compartido una dura quincena aquella primavera, cuando él y otros tres hombres habían sido asignados, junto con Gúsev, a un tanque alemán capturado. «No sabíamos nada de aquella máquina», escribiría Gúsev. Vieja y destartalada, lo cierto es que resultaba bastante «caprichosa», y en su primer día los tanquistas soviéticos solo lograron avanzar 25 kilómetros en doce horas. «Estuvimos todo el día peleándonos con ella, sucios, hambrientos y malhumorados». No llevaban consigo raciones de alimento, «ni siquiera un mendrugo de pan». Fuera, el clima era horrible, las carreteras resultaban casi impracticables a pie, y Gúsev esperaba que el teniente, que estaba al mando, ordenaría a todos que abandonaran la máquina moribunda y se marcharan. Pero en lugar de eso estuvo trabajando con ellos durante doce días para reparar el tanque. «En aquellos doce días —escribía Gúsev—, de haber sido posible nos habrían salido canas. No se puede explicar lo que pasamos». Cuando escribía esas palabras los que habían sido amigos se habían convertido casi en hermanos[78].

Otro factor que mantenía unidos a los equipos de tanquistas era el temor a una muerte colectiva. Después de la infantería, cuyo servicio casi estaba garantizado que terminara en invalidez o en muerte —o, como ellos solían decir en broma, en «el departamento de salud [zdravotdel] o el departamento de tierra [zemotdel]»—, las tropas blindadas y mecanizadas eran las que se enfrentaban a un peligro más cierto[79]. De los 403 272 tanquistas (incluido un pequeño número de mujeres) que entrenó el Ejército Rojo durante la guerra, 310 000 morirían[80]. Hasta los soldados más optimistas sabían lo que sucedía cuando un tanque era alcanzado por un proyectil. Era casi seguro que el candente destello de la explosión inflamara el combustible y la munición del tanque. En el mejor de los casos, los tripulantes —o al menos los que no habían sido decapitados ni desmembrados por el mismo proyectil— no dispondrían más que de unos noventa segundos para salir de su cabina. Una gran parte de ese tiempo se consumía en tratar de abrir la pesada escotilla, que a veces estaba al rojo vivo, y que también podía haber quedado atascada por el impacto. El campo de batalla no ofrecía refugio alguno, pero siempre era más seguro que aquel ataúd blindado que ahora empezaría a arder al tiempo que sus componentes metálicos se fundían. No era solo que el tanque «hirviera»; también inflamaba la atmósfera de su alrededor. En ese momento ya no había esperanza para los hombres que quedaran en su interior. No era infrecuente que sus cuerpos se quemaran hasta el punto de que luego resultaba imposible separar sus restos[81]. «¿Aún no te has quemado?», era una pregunta frecuente que se hacían unos a otros los tanquistas cuando se conocían. Un sombrío chiste que circulaba en aquella fase de la guerra habla de un politruk que informa a un joven de que casi todos los demás integrantes de su grupo de tanquistas han muerto ese día.

—Lo siento —replica el joven con aire avergonzado—. Yo procuraré quemarme mañana.