El segundo verano de la guerra sopló un viento árido que no ofreció ni la victoria ni la esperanza. La campaña destinada a acabar con el triunfo sobre Berlín amenazaba con quedar en tablas, si no con una impensable derrota. «En ningún momento dudábamos de que ganaríamos», han afirmado los veteranos. Pero el espejismo de la invencibilidad, sostenido durante la conmoción de los primeros meses, no pudo resistir frente a la realidad del constante fracaso. La policía realizó debidamente su tarea, exigiendo una rígida animación a todo el mundo. Así, un soldado fue arrestado simplemente por observar que «nos retiramos, y no vamos a volver»[1]. Pero en agosto de 1942 los propios hombres empezaban a cansarse de tanta vergüenza y desesperación, de las miradas acusadoras que les perseguían al abandonar, uno a uno, los desolados y semidesérticos pueblos de la estepa. Habían estado retrocediendo durante meses a través de los trigales de Ucrania, el Don y el Kuban. Tras ellos, en algún lugar del horizonte oriental, fluía el Volga, el río que separa la parte europea de Rusia de las puertas de Asia. Más hacia el este se extendían miles de kilómetros de polvo, un paisaje que apenas había cambiado desde los tiempos de Tamerlán y que a los hijos del amable y tranquilo corazón de Rusia se les antojaría inhóspito. Simbólicamente, al menos, se acercaba el momento en que el ejército ya no tendría a donde ir.

El estado de ánimo que el régimen estalinista había fomentado entre su pueblo —en público, optimista e ingenuo; en privado, irónico y escéptico— había fallado a los soldados en aquellos amargos momentos. Durante años, se les había incitado a culpar de sus infortunios a otros, los chivos expiatorios que el Estado elegía para calificarlos de enemigos y de espías. El estalinismo había configurado una cultura que favorecía que nadie destacara. La habilidad de pasar desapercibido, algo para lo que los mandarines acuñarían un término especial, obezlichka, se convertiría, durante las purgas posteriores a 1937, literalmente en una cuestión de vida o muerte. Más de un año después de iniciada la guerra, aquellas pautas de comportamiento habían llevado al Ejército Rojo al borde de la derrota. Ahora era ya evidente que se exigiría el mayor esfuerzo de cada soldado, y quizás incluso su propia vida. Pero meses y meses de humillación habían dejado a los hombres en un estado de tensión nerviosa, propensos a caer presas del pánico ante el menor indicio de tanques alemanes[2]. La moral estaba en su punto más bajo. «Cuando nos retirábamos llorábamos —recordaría un veterano. Eran lágrimas de agotamiento, pero también de vergüenza—. Corríamos hacia cualquier parte para alejarnos de Jarkov; algunos hacia Stalingrado, otros hacia Vladikavkaz. ¿Y a dónde íbamos a ir si no? ¿A Turquía?»[3]

Años y años de hábito empujaban a cada hombre a echar la culpa a otros. Las tropas del corazón de Rusia señalaban a los ucranianos, especialmente a los «occidentales» de los antiguos territorios polacos. «Compañías enteras abandonaban el frente, los ucranianos se evaporaban —recordaría Lev Lvóvich, por entonces un oficial—. No se dirigían hacia el bando alemán, sino que volvían a casa». «Solo los rusos combaten a esos alemanes —refunfuñaba en aquel momento un joven soldado de infantería—. La mayoría de los ucranianos se han limitado a quedarse en casa». Mirando a lo lejos a través de la estepa de Kalmyk, añadía: «También mi propio hogar está muy lejos de aquí. ¿Por qué tengo que dejar mis huesos en suelo extranjero?»[4]. Lógicamente, las decenas de miles de ucranianos que estaban en el frente encontraban otros chivos expiatorios. «Hubo muchos, muchos casos de personas que se dispararon deliberadamente en la mano, o en el hombro, solo superficialmente —recordaría un soldado de infantería de Kiev—. Entonces tenían que quedarse en el hospital y ya no tenían que ir al frente». Y siempre había una nueva minoría étnica a la que culpar. «Estaban todos aquellos hombres de Asia central —proseguía—. Cuando era la hora de comer, o después de haber picado algo, se postraban en el suelo y empezaban con su “¡Oh, Alá!”. Estaban rezando, y no iban a salir corriendo hacia el enemigo, ni siquiera a intervenir en el combate en absoluto»[5]. El racismo era tan predominante que incluso Moscú empezó a alarmarse[6]. Las fuerzas armadas, al igual que la sociedad de la que procedían, se quebrantaban como el cristal bajo las bombas.

Los relatos de ciudades perdidas y de cosechas que se incendiaban o se dejaban pudrir llegaban casi cada día a la capital. Al norte, la asediada Leningrado resistía, aunque los líderes del país sabían que su supervivencia era tan frágil como un cabello. Pero las noticias del sur resultaban desoladoras. A finales de julio, el propio Stalin ya no pudo resistir más. Interrumpiendo un informe que estaba exponiendo el jefe de su Estado Mayor, Alexandr Vasilevski, ordenó al general que diera una nueva orden a las tropas, un trozo de papel que llegaría a simbolizar el crucial punto de inflexión de aquel verano[7]. El objetivo era cambiar los hábitos mentales de toda una generación. De hecho, la propia derrota estaba empezando a quebrantar los viejos patrones, y en los meses siguientes se producirían más cambios. La Orden n.° 227 llegó cuando el ejército se hallaba en su punto más bajo, pero la propia guerra sería el crisol en el que se forjaría una nueva mentalidad.

La Orden n.° 227 se promulgó el 28 de julio. Por insistencia de Stalin, no se envió a la imprenta para su difusión generalizada. En lugar de ello, su contenido se transmitió de boca en boca a todos los hombres y mujeres del ejército. «Sus informes deben ser expresivos, breves, claros y concretos —se les dijo a los politrukí—. No debe haber una sola persona en las fuerzas armadas que no esté familiarizada con la orden del camarada Stalin»[8]. Formando desiguales filas, apiñados para protegerse del sol y del viento, los soldados escucharon una letanía de desgracias. «El enemigo —pudieron oír— ha tomado ya Voroshilovgrad, Starobelsk, Rossosh, Kupyansk, Valuiki, Novocherkassk, Rostov del Don y la mitad de Vorónezh. Una sección de las tropas del frente sur, presa del pánico, abandonó Rostov y Novocherkassk sin ofrecer una defensa seria y sin esperar órdenes de Moscú. Cubrieron su bandera de vergüenza». Luego las tropas escucharon a sus líderes decir en voz alta lo que ya sabían todos los soldados; y era que la población civil, su propio pueblo, casi había perdido la fe en ellos. Había llegado el momento de mantenerse firmes a cualquier precio. Como decía la propia orden de Stalin, «todo oficial, todo soldado y trabajador político debe entender que nuestros recursos no son ilimitados. El territorio del Estado soviético no está desierto; lo forma su pueblo: trabajadores, campesinos, intelectuales, nuestros padres, madres, esposas, hermanos e hijos». Incluso el propio Stalin reconocía que al menos 70 millones de ellos estaban ahora tras las líneas alemanas[9].

El remedio del líder estaba implícito en su nuevo eslogan: «¡Ni un paso atrás!» se convertiría en la contraseña del ejército. Se dijo a cada hombre que luchara hasta su última gota de sangre. «¿Hay causas atenuantes para retirarse de una posición de fuego?», solían preguntar los soldados a sus politrukí. En el futuro, la respuesta prescrita por los manuales sería: «La única causa atenuante es la muerte»[10]. «Los que siembren el pánico y los cobardes —decretaba Stalin— deben ser destruidos en el acto». El oficial que permitiera retirarse a sus hombres sin órdenes explícitas sería arrestado y se enfrentaría a la pena capital. Además, todo el personal se arriesgaba a una nueva sanción. Los calabozos resultaban demasiado cómodos para alojar a criminales. En el futuro, los rezagados, cobardes, derrotistas y otros truhanes se destinarían a batallones penales. Allí tendrían la oportunidad «de expiar sus crímenes contra la madre patria con su propia sangre». En otras palabras, se les asignarían las tareas más peligrosas, incluidos ataques suicidas y misiones tras las líneas alemanas. Se suponía que debían estar agradecidos por aquella última oportunidad. La muerte (o según establecían los reglamentos, cierta clase de heridas que hacían peligrar la vida) era un medio para que aquellos parias lavaran su nombre, salvando a sus familias y restaurando su honor ante el pueblo soviético. Paralelamente, para ayudar a concentrarse a los demás, las nuevas normas establecían que se estacionaran unidades de tropas regulares detrás del frente. Aquellas «unidades de bloqueo» debían complementar a los zagradotriadi ya existentes, las tropas de la NKVD cuya misión había sido siempre vigilar la retaguardia. Sus órdenes eran matar a cualquiera que se quedara atrás o que intentara huir[11].

La Orden n.° 227 no se haría pública hasta 1988, cuando se imprimió en el contexto de la política de glasnost, o apertura. Más de cuarenta años después del final de la guerra, la medida sería juzgada cruel por una población educada en la épica romántica de la victoria soviética; la generación que había crecido durante varias décadas de paz se sentiría incómoda ante la falta de piedad del antiguo Estado. Pero en 1942 la mayoría de los soldados lo interpretaron como una reafirmación de las normas vigentes. Los desertores y cobardes siempre habían sido candidatos a recibir una bala, con o sin el beneficio de un tribunal. Desde 1941, también sus familias se habían visto afectadas por su deshonroso historial. Como una bofetada en el rostro, la nueva orden pretendía ser un recordatorio para los hombres, una llamada de atención. Y su respuesta fue con frecuencia de alivio.

«Era un paso necesario e importante —me diría Lev Lvóvich—. Después de oírlo todos sabíamos dónde estábamos. Y ciertamente, todos nos sentimos mejor; sí, nos sentimos mejor».

«Todos hemos leído la Orden n.° 227 de Stalin —escribió Moskvin en su diario el 22 de agosto—. El reconoce abiertamente la catastrófica situación en el sur. Tengo una sola idea en la cabeza: ¿quién es el culpable de ello? Ayer nos hablaban de la caída de Maikop; hoy, de la de Krasnodar. Los chicos de la información política no dejan de preguntarse si no hay alguna traición implicada en ello. Yo también lo creo. ¡Pero al menos Stalin está de nuestro lado! … Así pues, ¡ni un paso atrás! Es justo y oportuno»[12].

En el sur, donde tenía lugar la retirada que Moskvin aborrecía, la noticia de la orden vino a helar la sangre de unos hombres exhaustos y deprimidos. «Cuando el comandante de división la leyó —escribiría un corresponsal militar—, la gente se quedó rígida. Nos puso la carne de gallina»[13]. Una cosa era insistir en el sacrificio, y otra muy distinta tener que realizarlo. Pero aun entonces, lo único que los hombres escuchaban era una repetición de unas normas ya familiares. En aquella fase de la guerra había pocos soldados que no hubieran visto u oído hablar de al menos una ejecución sumaria, en la que se llevaba a un lado al rezagado o al desertor y se le pegaba un tiro sin dar lugar a reflexión ni remordimiento algunos. Resulta difícil dar una cifra, dado que raramente intervenían los tribunales, pero se calcula que durante la guerra alrededor de 158 000 hombres fueron condenados oficialmente a ser ejecutados[14]. No obstante, esta cifra no tiene en cuenta a las miles de personas cuya vida acabó en las polvorientas cunetas, estresados y trastornados reclutas fusilados por «traidores a la patria», ni a los otros miles a quienes se disparó por retirarse —o por parecer que se retiraban— apenas iniciada la batalla. Se cree que en Stalingrado hubo nada menos que 13 500 hombres que murieron así en el plazo de unas semanas[15].

«Disparábamos a los hombres que intentaban mutilarse —diría un abogado militar—. No vahan nada, y si les mandábamos a la cárcel lo único que hacíamos era darles lo que querían»[16]. Pero resultaba más útil hacer un mejor uso de unos hombres que estaban sanos y fuertes, y aquí se vería un resultado tangible de la orden de Stalin. Los primeros batallones penales, copiados de las unidades alemanas que los soviéticos habían visto en 1941, llegaron a tiempo para Stalingrado. Aunque la mayoría de los destinos de aquella guerra eran peligrosos, los de las unidades de shtraf resultaban malditos y apenas distintos de la ignominiosa muerte que aguardaba a los desertores y a los ladrones comunes. «Creíamos que sería mejor que un campo de prisioneros —explicaba Iván Gorin, que sobrevivió a un batallón penal—. En ese momento no nos dábamos cuenta de que aquello era exactamente una condena a muerte»[17]. Los batallones penales, en los que a la larga servirían al menos 422 700 hombres, eran desoladores, mortíferos y desmoralizantes[18]. Pero no podía haber en ninguna parte un solo soldado que dudara de que, en aquel ejército, y en cualquier destino, su vida era bien barata.

Aunque la orden de Stalin venía a formalizar unos reglamentos ya existentes, su proceso de materialización reveló un auténtico problema de mentalidades. De hecho, su acogida en muchos cuarteles fue sintomática del mismo problema que se suponía que venía a remediar. Las personas educadas en una cultura de denuncias y simulacros de juicios estaban acostumbradas a culpar a otras cuando golpeaba el desastre. Para las tropas soviéticas resultaba natural interpretar las palabras de Stalin como una medida más en contra —entre otras— de unas minorías cobardes y antisoviéticas perfectamente identificables. Así, al menos inicialmente, se trató el nuevo eslogan como otro siniestro ataque a los enemigos internos. Los comisarios políticos leían la orden a sus hombres; pero actuaban —según observaron algunos inspectores— como si «afectara únicamente a los soldados del frente … El descuido y la complacencia son la norma … y los oficiales y trabajadores políticos … adoptan una actitud generosa frente a las violaciones de la disciplina como la ebriedad, la deserción y la automutilación». Las calurosas noches del verano parecían fomentar la laxitud. En agosto, el mes siguiente al de la orden de Stalin, el número de violaciones de la disciplina siguió aumentando[19].

La obligada repetición acabó convirtiendo las palabras del líder en un cliché. Las nuevas instrucciones, una vez ignoradas, podían sonar tan rancias, cuando no benignas, como las de comer más zanahorias o vigilar los piojos. El mensaje se metió machaconamente en la cabeza de los soldados durante semanas. En Moscú, algún aficionado a las letras compuso varias páginas de coplas para hacerlo más asequible. La poca gracia de los versos se trasluce fielmente al traducirlos: «¡Ni un paso atrás! —farfullan—. Cumplir la orden militar es una cuestión de honor. Para todo el que Saquee, muerte en el acto; no hay lugar entre nosotros para los cobardes»[20]. Los grupos de soldados, cansados de las mentiras del gobierno y prestos a detectar la hipocresía, pudieron ver aquel otoño como sus comandantes eludían las nuevas normas. Pocos oficiales estaban dispuestos a reservar a sus mejores hombres para el servicio en las unidades de bloqueo. Llevaban demasiado tiempo en el campo de batalla y conocían muy bien el valor de un hombre capaz de manejar bien un arma. En consecuencia, las nuevas formaciones se llenaron de individuos que no sabían luchar, incluidos discapacitados, cortos de entendederas y —por supuesto— amigos especiales de los oficiales. En lugar de dedicarse a apuntar con sus fusiles a la espalda de los combatientes, las tareas de aquellos soldados no tardarían en incluir el cuidado de los uniformes o la limpieza de las letrinas[21]. En octubre de 1942, la idea de las unidades de bloqueo regulares en el frente (como alternativa a las fuerzas autónomas de la NKVD) fue discretamente abandonada[22].

Paralelamente, la retirada que en junio había provocado aquella orden continuaba en el sur. Las tropas alemanas tomaron otros 800 kilómetros de suelo soviético en su camino hacia el Cáucaso. Aquel otoño, la defensa de su petróleo en el Caspio le costó al Ejército Rojo otras doscientas mil vidas[23]. Incluso en Stalingrado, e incluso en el fatal mes de septiembre, los inspectores del ejército observarían que «la disciplina militar es baja, y la Orden n.° 227 no se cumple por parte de todos los soldados y oficiales»[24]. Pero no fue la mera coerción la que cambió la suerte del Ejército Rojo aquel mes de otoño; lejos de ello, e incluso en lo más profundo de su crisis, los soldados parecieron hallar una renovada determinación. Fue como si su propia desesperación —o mejor dicho, el esfuerzo de una última resistencia— despertara a los hombres del sopor de la derrota. Su nuevo espíritu estaba vinculado a un nuevo sentimiento de profesionalidad, a una conciencia de su habilidad y competencia, que los líderes habían empezado a fomentar. Durante años, el régimen estalinista había tratado a las personas como a rebaños de ovejas, despreciando la individualidad y castigando la iniciativa. Ahora, poco a poco, e incluso con renuencia, dicho régimen presidía el nacimiento de un cuerpo de combatientes expertos e independientes. El proceso duraría meses, y cobró impulso en 1943. Pero la rabia y el odio se acabarían traduciendo en una serie de planes fríos y claros.

La primera medida fue la de liberar al cuerpo de oficiales de su lastre de incompetentes. Voroshílov, el paladín del sueño de preguerra de la victoria fácil, fue degradado a un puesto administrativo tras su fracaso en el frente de Voljov, en las proximidades de Leningrado, en abril de 1942[25]. En mayo del mismo año, Mejlis fue relevado del mando en Crimea, y a la larga se le acabaría destituyendo también de sus cargos de subcomisario de Defensa y jefe de la Administración Política Principal del Ejército Rojo[26]. A Budionny, un héroe de la guerra civil ya entrado en años, se le relevó del mando de la Caballería Roja. «Era un hombre con pasado —señalaría el mariscal Iván Kónev—, pero sin futuro»[27]. Todos ellos fueron sustituidos por oficiales más jóvenes y más profesionales, con experiencia reciente en el campo de batalla; líderes como Zhúkov y el propio Kónev, y generales como Vasili Chuikov, un hombre ambicioso de cuarenta y dos años de edad que dirigiría el LXII Ejército en Stalingrado.

La caída de Mejlis vendría a cambiar la suerte de la multitud de comisarios políticos del ejército. El primer indicio de reforma fue una campaña de rumores. «No es infrecuente —decía un informe— que a los trabajadores políticos de las unidades les pase desapercibido el hecho de que no haya habido sal en la comida de los hombres durante tres días seguidos aunque sí la haya en las tiendas; o que los hombres tengan que esperar durante treinta o cuarenta minutos en la cantina sin que les lleven la comida por la única razón de que el furriel se ha olvidado de proporcionar un cucharón. Y después de todo esto —proseguía—, afirman que se han estado dedicando al trabajo político»[28]. Con bastante acierto, se decía también que los politrukí se mostraban demasiado «complacientes» con respecto a la actitud de los hombres ante la Orden n.° 227[29]. Desaparecido Mejlis, ya no había nadie en Moscú que les protegiera. Un grupo de reclutas del ala política del ejército, hombres que confiaban en ejercer de sumos sacerdotes de la línea del partido, descubrieron al llegar a su campo de entrenamiento que ahora les tocaba a ellos comer sopa espesa, andar sin botas y tiritar de frío en chamizos abarrotados y a medio construir[30]. Su dinero parecía evaporarse de un día para otro. El 9 de octubre de 1942 se puso fin a sus privilegios en la estructura de mando[31]. Pero los politrukí seguían teniendo un papel. Su tarea sería ahora cuidar de la conciencia política y la moral, y asimismo mantener a todo el mundo informado de las noticias oficiales. Pero ya no se necesitaría su aprobación para mucho más: a partir de entonces las decisiones militares las tomarían únicamente los generales.

Los comandantes profesionales descubrirían que diversas medidas habían incrementado ahora su autonomía. «Lo más importante de lo que aprendí a orillas del Volga —escribiría posteriormente Chuikov— fue a ser exigente con los planes de acción»[32]. Él y sus colegas valoraban especialmente el derecho a tomar decisiones, y no solo del tipo a corto plazo que cualquier oficial toma sobre la marcha. En todas partes se hizo evidente un nuevo pragmatismo, y ahora sería la habilidad y competencia de un líder, antes que su historial político, lo que daría la medida de su calidad como tal. Los informes que recibía Stalin de sus asesores preferidos trataban ahora de las exigencias y presiones de la guerra contemporánea. Se hacían eco del débil vínculo existente entre la infantería, la artillería y los tanques soviéticos. Señalaban el pobre rendimiento de la inteligencia militar. Y observaban, sobre todo, la falta de disciplina que llevaba a disparar al azar, a desperdiciar proyectiles y a sucumbir al pánico en el campo de batalla[33]. La conclusión a la que llegaban era que a partir de entonces debía hacerse más hincapié en la instrucción y menos en las heroicidades de historieta.

Se abandonaron hábitos que databan de la guerra civil. Se acabaron los asaltos suicidas a las barricadas, las competiciones ociosas para ver qué unidad marchaba más rápido o formaba la fila más recta[34]. Poco a poco iba tomando forma una nueva cultura cuyos valores clave eran el mérito y la profesionalidad. Mientras que antaño había sido la clase o el origen social de un hombre lo que le había definido, el ejército empezaba ahora a dar más importancia a sus propias dotes. Del Estado Mayor empezaron a emanar órdenes de mejorar el entrenamiento, y especialmente la preparación táctica de la infantería[35]. Aquel otoño, los soldados concentrados cerca de Stalingrado supieron de la publicación de una nueva obra teatral de Alexandr Korneichuk, cuyo texto se publicaría también por entregas en Pravda a finales de agosto. ¡Frente!, representada por la propia compañía del prestigioso Teatro de las Artes de Moscú, pretendía «responder a las preguntas de todo patriota soviético sobre los éxitos y fracasos del Ejército Rojo». Como escribiría en su reseña el corresponsal del periódico local de los soldados, Ejército Rojo, la obra mostraba que «nada en la tierra soviética sostendrá a un líder ignorante o inexperto, ni el coraje personal ni los honores del pasado». Había terminado la época del «conservadurismo». La guerra, añadía, «les pondría a prueba a todos»[36].

Un sólido dato económico vendría a reforzar el cambio de talante. Aquel verano, la capacidad de producción de armas, proyectiles y tanques soviéticos se recuperó después de varios meses de trastornos. El reavivamiento de la fabricación parecía una especie de milagro. Pronto los tanques y aeroplanos pasarían a simbolizar la recuperación soviética, con Chelíbinsk, del nuevo centro fabril de los Urales, que se había ganado el apodo de «Tankograd». La producción masiva se aceleró en todas partes. La fabricación del invencible tanque de gama media T-34, por ejemplo, se adaptó de modo que las torretas se troquelaran en lugar de fundirse. Los soldados siguieron llamando a este tanque «la caja de cerillas», debido en parte a que esperaban que se incendiara con tanta facilidad como sus predecesores, a los que denominaban zazhigalki («encendedores»), pero también por la velocidad con la que los T-34 salían de las cadenas de montaje a partir de 1942[37]. Paralelamente, la ayuda militar en concepto de préstamo y arriendo, principalmente por parte de Estados Unidos, empezó a marcar una diferencia fundamental en el suministro de armas, aviones y alimentos[38]. El traqueteo de los camiones norteamericanos Studebaker, doscientos mil de los cuales serían enviados al Ejército Rojo en 1945, empezó a hacerse familiar en los campamentos del frente, al tiempo que los soldados no tardarían en reconocer el peculiar gusto de la carne enlatada Spam, también de fabricación estadounidense[39]. Era solo un pequeño paso —y, de manera crucial, el paquete de ayuda aliada no incluía la promesa de un segundo frente—; pero para unos hombres que habían visto la desesperación y la muerte, la más ligera mejora representaba un auténtico punto de inflexión.

El cambio fue sutil, puesto que los hombres se enfrentaban todavía a carencias que les dejaban sin parte de su indumentaria básica, pero aquel otoño los líderes empezaron también a preocuparse de la jerarquía e, incluso, del «estilo». La derrota estaba escrita ya de entrada en los raídos uniformes y el paso depresivo de tantos y tantos hombres del Ejército Rojo. La complacencia con respecto a la apariencia de los soldados tenía que terminar. El 30 de agosto se inició una campaña para que se arreglaran y abrillantaran las botas de los soldados, se inspeccionaran los uniformes de los oficiales, se limpiara la suciedad y se instruyera a los soldados en la propia estima[40]. Se puso a los propios hombres a pegar suelas de goma y a coser costuras, al tiempo que un ejército de mujeres restregaban y aclaraban en lavaderos improvisados montados cerca del frente. «Utilizábamos jabón “K” para deshacernos de los piojos», recordaría una de aquellas lavanderas. Era un jabón que apestaba, y «de color negro como la tierra. Muchas chicas padecían hernias de levantar los pesados fardos, o desarrollaban eccemas en las manos por el jabón “K”. Se les rompían las uñas y creían que nunca más les volverían a crecer»[41]. Puede que las mujeres trabajadoras sufrieran, pero a cambio contribuían a levantar la moral entre la élite de los soldados. «Nina, no te preocupes por nuestros uniformes —escribía un oficial a su esposa justo antes de Stalingrado—. Ahora vestimos mejor que cualquier comandante de los países capitalistas»[42].

Soldados del Ejército Rojo reparando sus botas, 1943.

La nueva importancia concedida a la apariencia comportó también nuevos rasgos distintivos para diferenciar el rango de cada hombre. El 11 de noviembre se promulgaron diversas órdenes que establecían nuevas y claras normas en relación con la concesión de condecoraciones militares. Dichas normas tendrían una extraordinaria acogida. En un ejército en el que no había la menor posibilidad de permisos, las medallas —algunas de las cuales tenían nombres bastante románticos que rememoraban el pasado militar de Rusia— se convertirían en una vía de recompensa fundamental. Entre 1941 y 1945 se otorgarían once millones de condecoraciones a los miembros del ejército soviético, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos se concedieron únicamente 1 400 409 en el mismo período[43]. En el ejército estadounidense hacían falta normalmente unos seis meses para tramitar una condecoración personal; en el de Stalin, el período equivalente solía ser de tres días[44]. El mensaje que se transmitía era que la profesionalidad militar no dejaría de ser recompensada. Mientras los individuos lucían galones y estrellas, el número de unidades enteras, e incluso de ejércitos, galardonados con el título de «guardias», y con los privilegios materiales que ello comportaba, también se incrementó a partir de 1942. Individualmente o en grupo, como «guardias» o como portadores de un galón dorado o escarlata, los soldados que alcanzaban alguna distinción podían esperar algo más que la mera gratitud. Cada honor llevaba aparejados unos derechos concretos, como un aumento de la paga para sus familias y beneficios especiales como la posibilidad de viajar gratis o de disponer de raciones extra de carne. A los oficiales se les distinguió aún más. A mediados de noviembre recibieron la noticia de que se iban a restablecer las charreteras[45]. El rango y la autoridad militares no habían sido objeto de tal ostentación desde la caída de los Romanov.

«Al final harán que vuelva el zar», se quejaban los más ancianos. Durante mucho tiempo, las charreteras habían simbolizado la arbitraria crueldad del ejército imperial ruso. En casi todas las películas sobre la revolución de Lenin aparecían soldados airados apiñados frente a la pantalla arrancando los entorchados de la chaqueta de algún encopetado alto mando militar. Unos cuantos sargentos veteranos, recordando su propia rabia de entonces, se negaron a llevar las nuevas insignias pese al riesgo de verse frente a un tribunal militar acusados de insubordinación[46]. Pero aunque los descontentos sospechaban que su revolución acababa de verse traicionada, algunos de los hombres más jóvenes percibían en ello el amanecer de una nueva esperanza. Según un oficial al que más tarde capturarían los alemanes, algunos soldados consideraban que la reintroducción de las charreteras —junto con la reapertura de numerosas iglesias— representaba un primer indicio de que el gobierno tenía intenciones de disolver las odiadas granjas colectivas[47]. La nueva insignia empezó a aparecer en los uniformes de los oficiales en enero de 1943, y en primavera ya se había convertido en la norma[48]. Por entonces los invasores alemanes habían sido ya cercados y derrotados en la ciudad de Stalingrado, y el Ejército Rojo había lavado su largo historial de deshonras. Por primera vez, los soldados podían pensar realmente que el orden de la preguerra —los cabecillas, los campos de prisioneros y todo eso— estaba tocando a su fin. Podían creer que luchaban para crear el prometido y anhelado mundo mejor.

Mujeres lavando la ropa de los soldados en el primer frente ucraniano, 1943.

En otras palabras, pues, se hizo evidente un cambio de talante antes de la batalla de Stalingrado. En aquella fase apenas fue poco más que un punto de inflexión, un frágil cambio de énfasis en las cartas y en las conversaciones de los hombres. Las nuevas políticas necesitaban meses, no días, para llegar a influir en una cultura que se remontaba a los años de preguerra, mientras que los catorce meses de privaciones sufridos se habían cobrado un fuerte peaje. La moral seguía siendo baja. Una derrota en Stalingrado habría extinguido cualquier esperanza casi con toda seguridad, hundiendo a los hombres en el terror y la desesperación; pero ya en agosto y septiembre empezó a surgir un sentimiento de responsabilidad individual, la percepción de que había una última oportunidad. En todas partes existía una atmósfera de expectación. Como escribiría Alexandr Werth en su diario a mediados de julio, «por negras que estén las cosas, tengo la sensación de que Stalingrado va a traer algo muy grande»[49].

Mientras los generales de Stalin se preparaban para la batalla que alteraría por completo el equilibrio de la moral, en el seno del ejército se estaba produciendo otro cambio. Era un relevo generacional. Los soviéticos entraron en la guerra con algo menos de cinco millones de hombres en el servicio activo. En octubre de 1941 se enviaron montones de reservas y reemplazos hacia el oeste en preparación de las batallas de los alrededores de Moscú, pero la carnicería que representaron los primeros catorce meses de guerra apenas puede describirse. A finales del verano de 1942, un hombre que hubiera estado seis meses en el campo de batalla era ya un experto, un auténtico veterano. Un gran número de ellos volvían al frente después de haberse recuperado de sus heridas. Durante la guerra, como media, a casi las tres cuartas partes de los heridos se les remendaba de cualquier manera y se les enviaba de nuevo a luchar[50]. Pero esa era todavía una época de defensa frente a la muerte. El viejo ejército, el ejército que había visto rendiciones, motines y derrotas, estaba literalmente moribundo.

Bien pudiera ser que los viejos fantasmas de la infantería de preguerra se hubieran estremecido al presenciar lo que pasaría después. La innovación más destacada, que se inició en serio en el verano de 1942, fue el reclutamiento de mujeres jóvenes[51]. En las primeras semanas de la guerra se había desincentivado la posibilidad de que las mujeres solicitaran su incorporación al servicio activo; pero la escasez de mano de obra en todas partes, tanto en el frente como en las fábricas, vendría a cambiarlo todo. Aquel verano, los propios militares manifestaron su entusiasmo ante la idea de reclutar a «muchachas jóvenes y sanas»[52]. En cierta medida, la idea era espolear a los hombres para que se esforzaran más. El otro objetivo era hacer a las mujeres civiles más efectivas, espoleándolas también para la realización de trabajos forzados en las fábricas de armamento o de largas jornadas en las granjas. Fuera como fuere, el caso es que durante toda la guerra llegarían a servir en el frente unas ochocientas mil mujeres. Estas habrían de soportar risas socarronas y la condescendencia de los oficiales; a diferencia de los hombres, les resultaba difícil adaptarse al modelo del héroe, verse a sí mismas como aguerridas guerreras. En otras guerras ya había habido mujeres en el frente ruso, pero nunca a tan gran escala[53].

Los viejos soldados no sabían si tratarlas como mujeres o como camaradas. Las nuevas reclutas femeninas sufrían una embarazosa angustia cuando tenían que vérselas con las letrinas de campaña (y a veces con la ausencia de ellas). Sus uniformes, diseñados para hombres, nunca les iban bien. No sabían si alegrarse o no de los músculos y la suciedad que transformaban su cuerpo en el de un soldado. Llevaban el pelo corto, se lavaban con diminutos y mohosos pedazos de jabón que había que compartir. Las autoridades, no menos confundidas, introdujeron a título experimental cafeterías móviles en todo el frente, 43 de las cuales, equipadas con peluquería, pequeños aparadores de cosméticos, juegos de dominó y cerveza de barril, funcionaban ya en agosto de 1942[54]. Aquel mismo mes se firmó un decreto que autorizaba la entrega de raciones de chocolate, en lugar del tabaco normal, a las soldados que no fumaran[55]. Una veterana recordaría posteriormente que al ir al frente se había llevado una maleta llena de chocolate. Otra sería sancionada por recoger violetas después de las prácticas de tiro y anudarlas a su bayoneta[56].

Pero la feminidad resultaría no ser un obstáculo en determinadas actividades de los soldados. Entre las especialidades militares que a la larga se acabarían asignando a las mujeres —y en las que podían descollar en el campo de batalla— estaba la de ser entrenadas como francotiradoras[57]. Los relatos sobre esta experiencia dejan entrever el grado de pericia que cabía esperar que adquirieran los nuevos reclutas de ambos sexos. «Aprendíamos a montar y desmontar el fusil con los ojos cerrados —recordaría una veterana—, a determinar la velocidad del viento, a evaluar el movimiento del objetivo y su distancia, a cavar y gatear … Recuerdo que lo más difícil era levantarse cuando sonaba la alarma y estar listos en cinco minutos. Llevábamos botas uno o dos números más grandes, de modo que no teníamos que perder demasiado tiempo para ponérnoslas»[58]. Mujeres como esta, o como las aviadoras del 588.° Escuadrón de bombarderos nocturnos de Marina Raskova —integrado exclusivamente por personal femenino, y que realizó sus primeras misiones en el verano de 1942—, empezaron a frecuentar las portadas de los periódicos, convirtiéndose en modelo de sacrificio, de orgullo profesional y de patriotismo[59]. Sin embargo, las que no se hicieron famosas tuvieron que afrontar un papel confuso y físicamente agotador, sobreviviendo —según explicarían— solo gracias a su juventud y a que sus camaradas permanecieron siempre a su lado.

Aquella temporada el Ejército Rojo también se reaprovisionó de nueva sangre masculina. Pese a las bajas de los primeros años de la guerra, a finales de 1942 había más de seis millones de soldados en el campo de batalla. Entre los otros grupos de población a los que ahora recurría el ejército se encontraban los antiguos kulaks y sus familias, puesto que la ley que les prohibía servir en el frente fue derogada en abril de 1942, si bien la mayoría de los reclutados pertenecían ya a una nueva generación. Los reclutas más recientes eran todavía adolescentes —en realidad niños— cuando empezó la guerra. Su llamada a filas se había anticipado unos meses, de hecho más de un año, pero sus expectativas y su mentalidad eran muy distintas de las de la vieja guardia. Para ellos, el servicio militar no era una tarea impuesta por las circunstancias; era un deber sagrado, una sentencia moral, un destino. Su cultura, el idioma en el que se habían criado, había sido configurada por la propia guerra. Fue un proceso brutal y terrible. Pero no todos se mostraban entusiasmados; algunos eludían el servicio, y tuvieron que aprobarse nuevas leyes para obligar a los jóvenes a jurar bandera[60]. Pocos, si es que había alguno, llegaban al frente procedentes de una vida segura y estable, pero tampoco habían tenido tiempo de meditar sobre las decepciones que preocuparon a sus predecesores en los años de preguerra.

—Solo tres meses —me explicaría un veterano, hablando del campo de entrenamiento—. Nos enseñaban deprisa. ¿Y de qué nos iba a servir quejarnos? Nos enseñaban, nos enviaban y nos mataban[61].

El entrenamiento que recibían estos reclutas era brutal, rápido y muy especializado. «La vida militar es cruel, especialmente aquí y ahora —le escribía a su padre Anatoli Víktorov, de diecinueve años—. En poco tiempo tienes que aprender a adquirir coraje, audacia, inventiva y, aparte de eso, la capacidad de disparar al enemigo con precisión con un arma de fuego. Ninguna de esas cualidades te la regala nadie»[62]. «Trabajamos nueve horas diarias —le explicaba otro joven a su padre—, y si añades la preparación que hacemos por nuestra cuenta son doce»[63]. A miles de kilómetros al oeste, a los soldados de la infantería alemana recién reclutados se les entrenaba al mismo ritmo acelerado[64]. El frente oriental se cobró más vidas que todos los demás teatros de operaciones de la guerra europea juntos, e incluso el propio ejército de Hitler tuvo que cambiar sus normas para producir nuevos soldados con mayor rapidez. Sin embargo, para los nuevos reclutas del Ejército Rojo no resultaba de ningún consuelo saber que los «Fritz» estaban sufriendo similares tensiones. Para la mayoría de los jóvenes soviéticos, su lucha por salir vivos y sanos de aquellos primeros meses era lo único que les preocupaba.

David Samóilov se encontró en un campamento para oficiales de infantería. El hombre encargado de su entrenamiento era «un canalla bestial e innato» llamado Serdiuk. Aquel veterano utilizaba la instrucción para atormentar a los nuevos reclutas, obligándoles a ponerse las máscaras de gas y a correr por la estepa apenas despuntaba el alba. Samóilov debía cargar con una ametralladora en aquellas incursiones, y posteriormente recordaría su peso hasta el último gramo: «Base: 32 kilogramos; cuerpo: 10 kilogramos; blindaje: 14 kilogramos». También recordaría la insensata tortura de la instrucción de diana. Se les ordenaba hacer cuerpo a tierra, levantarse, vestirse, desvestirse, y repetir todo el proceso una y otra vez. La idea era reducir el tiempo que necesitaba cada recluta hasta que todo se hiciera en cuestión de segundos; pero como toda la instrucción, el ejercicio estaba destinado también a bajar los humos a los diletantes, a convertir a los hombres en soldados. «Serdiuk —recordaría Samóilov— fue la primera personificación del odio de mi vida»[65]. Nadie describía su campo de entrenamiento con cariño. «Formamos para las clases, formamos para comer —le escribiría a su esposa otro aspirante a oficial en abril de 1942—. No tienes ni un momento para ti»[66].

El soldado raso Alexandr Karp fue asignado a la artillería, partiendo hacia el campo de entrenamiento en cuanto hubo terminado la escuela, en el verano de 1942. «Se toca diana a las cinco —le escribía a su abuela—. Nos lavamos y todo eso. Por último el desayuno, que normalmente consiste en una especie de kasha con un trozo de embutido, mantequilla, té dulce y pan, lo que nunca resulta suficiente. Inmediatamente después de desayunar, clases, sin pasar por los barracones. Trabajamos ocho horas hasta la comida». Al cabo de unas semanas había pasado de los ejercicios de instrucción más básicos al estudio más sofisticado del montaje y desmontaje de armas, prácticas de tiro, geometría y matemáticas. Siempre se reservaba un tiempo a la educación política, que en aquella fase incluía informes sobre la guerra. Las clases se realizaban sin interrupción. A primera hora de la tarde los hombres estaban famélicos. «La comida suele ser una especie de sopa de sémola —continuaba Karp—, supuestamente con tocino, y luego de segundo, o bien otra vez aquella kasha con el mismo embutido, o bien albóndigas de miga de pan con salsa». Luego se llevaba a los hombres a pasar la tarde preparando las clases del día siguiente, tras lo cual venía la cena: «Pan con mantequilla (25 gramos) y té dulce (medio litro)». «Todas las clases —escribía Karp— las hacemos al aire libre. Nos sentamos durante ocho horas bajo un sol abrasador, lo que a veces significa que no se nos queda nada en la cabeza … Nos vamos acostumbrando un poco a todo esto, pero estoy terriblemente cansado»[67].

Karp acababa de dejar su hogar. No le interesaba el vodka ni el tabaco. En lugar de ello, y como muchos otros de su edad, lo que le gustaba era la leche, los dulces y el pan. Siempre tenía hambre. Intercambiaba algunas de sus raciones de azúcar y se escabullía de los ejercicios de campaña para comprar leche y pescado seco a los campesinos locales[68]. Aquel otoño le pidió a su abuela que le enviara más dinero. Los hombres que disponían de dinero podían saciar el hambre con las bayas y frutos secos que los chicos de los alrededores se acercaban a vender a los cuarteles. Los robos eran un problema; los nuevos reclutas pronto aprendían a esconder el dinero e incluso la comida. También tenían que esquivar a los matones que amenazaban con arrebatarles sus pertenencias[69]. Resultaba tentador saquear las provisiones de los granjeros locales, y en la unidad de Karp los hombres salían furtivamente de noche para robar patatas de los campos circundantes. Luego hacían pequeñas hogueras y las hervían allí mismo, utilizando sus cascos como cazos. Los jóvenes más atrevidos robaban gallinas o disparaban a las liebres silvestres. La dieta del propio Karp era tan pobre que al cabo de unas semanas estaba lleno de furúnculos sépticos[70].

Al igual que en tiempos de paz, no todo el trabajo agrícola que los hombres realizaban era extraoficial. «Nos han enviado a la granja colectiva —informaba Karp en octubre—. De hecho nos han pedido que recojamos patatas. Ha sido un trabajo muy duro. Y esta vez aún lo ha empeorado más el hecho de que ha estado haciendo mucho frío y de vez en cuando ha caído lluvia con granizo. La tierra estaba fría y húmeda, y resultaba terriblemente duro cavar buscando las patatas … Todos estábamos negros de suciedad y hechos polvo. Trabajábamos sin descanso. Nos daban media hora para comer. Comíamos con las mismas manos sucias con las que habíamos cavado. El barro se deslizaba de las manos y la cara, y nos caía en la escudilla … pero de todos modos tampoco había mucho que comer». En una ocasión en que a Karp se le dio cierto tiempo para recuperarse de otro brote de furúnculos, este anotó que se le excusaba «de los trabajos de construcción, de las clases, y de limpiar el estiércol de los caballos».

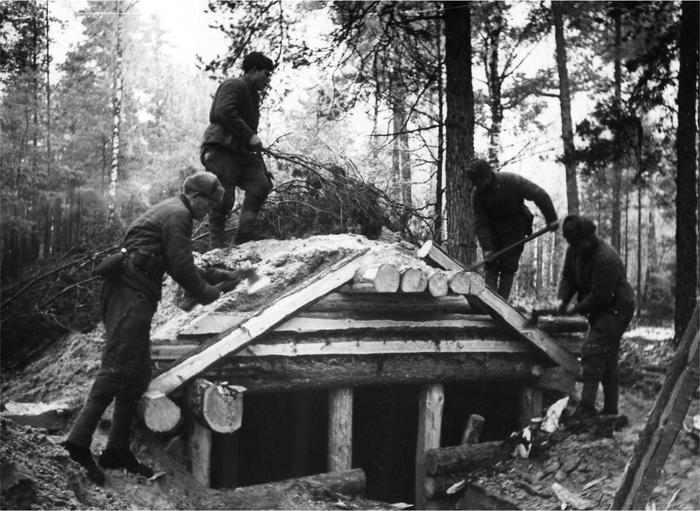

Zapadores de la 193.a División de fusileros del Dniéper construyendo un refugio, 10 de diciembre de 1943.

No es que fuera precisamente lo que habían ido a hacer allí, pero al menos el trabajo de cavar representaba una buena práctica para su auténtica tarea. En noviembre, Karp experimentó «el día más duro de todo mi entrenamiento». Él y sus compañeros fueron conducidos a la fría estepa para que construyeran un refugio subterráneo en el que habían de pasar la noche. Aquellos refugios, o zemlianki, constituían una parte fundamental del plan de supervivencia del Ejército Rojo. Podían llegar a ser bastante elaborados, con habitaciones separadas por cortinas, una estufa de hierro e incluso una ventana. Pero todos ellos estaban excavados en tierra, disimulados con turba o ramas y mal ventilados, eran exiguos y estaban cargados del humo de la majorka que casi todo el mundo fumaba. La descripción que un soldado de infantería le hizo a su esposa aquella primavera resulta característica: «Vivimos como topos, bajo tierra —escribía—. Las paredes están hechas de tablones, así como el tejado, aunque no hay suelo ni techo. Dormimos también en tablones, en literas de dos pisos … Resulta un poco incómodo cuando hay demasiado ruido, ya que tienen que vivir ahí dentro hasta cuatrocientas personas»[71].

Cavar, pues, no era una tarea trivial, y el equipo de Karp todavía tenía que aprender a hacerlo en serio. «Nos salvó el hecho de que nos dieran cosas calientes —escribía—. Ropa acolchada y valenki. Pero se nos helaron los huesos de todos modos». Para todos los hombres resultaba especialmente duro tener que salir a hacer guardias. Al volver dentro «te dabas cuenta de lo importante que es una fogata. Aquella noche a todos nos tocaba congelarnos por turnos»[72]. Los aprendices se quejaban, aunque, por desgracia, también lo hacían los inspectores que debían revisar su trabajo. Aquel otoño, un informe redactado pensando en la posibilidad de aplicar nuevas pautas de entrenamiento constató que había reclutas de infantería y artillería faltos de preparación en casi todas las áreas. Asimismo, señalaba que su disciplina era débil, que eran demasiado aficionados a escabullirse sin permiso y a dormirse en su puesto, y que sus maneras para con sus superiores eran toscas[73]. «Hemos estudiado durante diez años en la escuela —escribía Karp con mal humor—. Y ahora tenemos que empezar otra vez, trabajando sin descanso. ¡Estoy harto! Por otra parte, tampoco podemos esperar que lo que nos aguarda vaya a ser mejor»[74].

La ironía es que, de hecho, la mayoría de ellos esperaban precisamente eso. Los reclutas subían pacientemente a los trenes que les llevaban al Volga o al norte porque eran incapaces de ver ningún futuro que no pasara por la guerra. La humillación del campo de entrenamiento acabaría, terminaría la espera, y entonces podrían empezar a hacer un verdadero trabajo. También podrían cumplir su venganza, y no solo con el invasor. La perspectiva del combate y la muerte aliviaba la opresión del deber, del partido y de todo el Estado comunista. Samóilov recordaría más tarde su propio viaje al frente. Él y sus camaradas viajaron con su odiado superior, Serdiuk. A medida que aumentaban los kilómetros de vía férrea que separaban a su compañía del antiguo campo de entrenamiento, su torturador parecía estar cada vez más ensimismado. «La tragedia del tirano —anotó Samóilov— estriba en el hecho de que su poder no es nunca ilimitado». En aquel tren se restablecería el equilibrio. Era una historia que se repetiría en otras partes, cuando aquellos hombres a los que se había insultado empezaban a ser conscientes de su propia valía. La esperanza —o el temor, según el rango que uno tuviera— era que el campo de batalla igualaría las antiguas diferencias. Una noche, un grupo de uzbekos rodearon a Serdiuk. Sus dientes brillaban en la penumbra; sus cuerpos, fornidos por los años transcurridos en la estepa, encerraban a su víctima como las paredes de una celda.

—¿Vamos al frente, no? —preguntó uno de ellos.

Al alzar la vista, Serdiuk se encontró con una rígida y confiada sonrisa, con los «entornados ojos de Tamerlán». En cuanto llegó a la base de reserva de la unidad, pidió el traslado a otro grupo[75].

«A todos, sin excepción, nos preocupa Stalingrado —le escribía a su esposa un joven oficial llamado Aguéiev en octubre de 1942—. Si el enemigo logra tomarla todos vamos a sufrir, incluida la gente de nuestra unidad»[76]. La ciudad que llevaba el nombre de Stalin adquiriría una mítica trascendencia aquel otoño. «Os escribo desde este histórico lugar en un momento histórico», les decía a sus padres Víktor Barsov en agosto[77]. Su madre supuso correctamente dónde se encontraba. La prensa de Moscú estaba llena de relatos de la asediada ciudad; todo el país esperaba noticias. Como diría Barsov en otra carta en octubre: «Estoy defendiendo la histórica ciudad llamada antiguamente Tsaritsin y hoy Stalingrado». Llevaba las botas empapadas, y mientras escribía tenía los dedos de las manos rígidos bajo sus finos guantes. Tenía tan poco de superhombre como el joven Karp, y le preocupaba el hambre, el frío y la falta de sueño tanto como a aquel. En lugar de la estepa, la ciudad que le rodeaba en una extensión de varios kilómetros no era más que un erial de escombros, barro y acero retorcido. Pero su carta parece sugerir que sentía cierto orgullo por su situación: todo el mundo sabía ya que los combates que se libraban allí probablemente iban a decidir la guerra.

Stalingrado se alza en la orilla occidental del Volga, el río más largo de Europa. La ciudad, que originariamente tomó su nombre del Tsaritsa, un afluente del Volga que divide su cauce por la mitad, pasaría a llevar el nombre de Stalin en homenaje a una campaña de la guerra civil en la que el futuro líder había desempeñado un destacado papel. Debido en parte a este hecho, Stalingrado se había desarrollado como una ciudad modélica para toda la región, con espacios abiertos, parques y bloques de pisos de inmejorable aspecto en los que se reflejaba el río y la luz estival. Pero aunque no hubiera ostentado un nombre famoso, la ciudad habría sido importante de todos modos: constituía un importante centro de ingeniería e industria fabril, contaba con una universidad y varias escuelas técnicas, y albergaba un amplia red de instalaciones de producción y almacenamiento para las tropas que luchaban cerca de allí, a orillas del Don. En 1942, Hitler la veía como una importante cabeza de puente sobre el Volga y como una escala intermedia para los ejércitos que se dirigían al sur, hacia los campos petrolíferos del Caspio; por otra parte, saboreaba la perspectiva de tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin.

La batalla para conquistarla se inició en lo más caluroso del verano del sur de Rusia, mientras las unidades del Ejército Rojo estacionadas en el Don luchaban para frenar el avance enemigo tanto por el sur como por el oeste. El 4 de agosto, el VI Ejército alemán llegó a la orilla meridional del Don, que en ese punto se comba hacia el este formando un gran arco en dirección al Volga. A mediados de mes habían ocupado casi toda la franja de territorio que se extiende desde dicho arco hacia el oeste y el noroeste de Stalingrado. La defensa soviética era ahora más decidida de lo que había sido en los últimos tiempos, pero la situación no contribuía precisamente a levantar la moral. En más de una ocasión, ejércitos enteros sucumbían al pánico, precipitándose hacia los yermos barrancos de los confines del Don. «Estoy tomando parte en una operación de gran envergadura —escribía Volkov a su esposa en agosto de 1942—. Durante los últimos días, y todavía ahora, he estado en el frente. No tengo tiempo de describirte todo lo que ocurre, pero puedo decirte que todo lo que me rodea es un auténtico infierno. Por todas partes se oye el fragor y los lamentos, el cielo tiembla con el estruendo, pero mis tímpanos ya se han acostumbrado a ello. Una bomba estalló a solo tres metros de mí y me llenó de barro, pero sigo estando de una pieza. Sin embargo, en cuanto a lo que va a ocurrir no puedo darte garantías»[78].

De hecho, la lucha en la cuenca del Don contribuyó a retrasar el avance alemán, lo que adquiriría una gran importancia en la campaña cuando finalmente se afianzaran el hielo y la oscuridad. En aquel momento, no obstante, el tiempo ganado parecía trabajar en favor de la defensa de la gran ciudad. Como en Moscú un año antes, se presionó a los ciudadanos para que formaran grupos de milicias, y se les dio palas, carros y trozos de madera. Se prepararon trincheras y trampas antitanque, se ensayaron tácticas defensivas. Pero ninguno de tales preparativos iba a evitar el cataclismo que se preveía, y la población local parecía percibir ese hecho. Mientras una parte de los habitantes de Stalingrado cavaban hasta el agotamiento, sus vecinos, no menos atemorizados, se dirigían en tropel hacia el este, en dirección al Volga, arrastrando carros, cargando fardos y arreando ganado[79]. Corrían para escapar de una trampa. Muchos de los puentes que cruzaban el río habían sido minados, mientras que las carreteras estaban ya expuestas al fuego esporádico de las ametralladoras aéreas. Miles de refugiados jamás lograrían llegar a las amarillentas colinas de Asia.

El ataque se produjo el sábado 23 de agosto. Aquel día, seiscientos aviones alemanes volaron sobre Stalingrado trazando círculos; volaban bajo, realizando un bombardeo de saturación por turnos. Por la noche apenas quedaba otra cosa que escombros, un fuego abrasador y nubes de humo. «Las calles de la ciudad están muertas —escribiría Chuikov al visitar su nuevo campo de batalla unos días después de la catástrofe—. No hay ni una sola rama verde en ningún árbol: todo ha perecido entre las llamas. Lo único que queda de las casas de madera es un montón de cenizas de las que sobresalen las chimeneas de las cocinas. También las numerosas casas de piedra se han quemado, sus puertas y ventanas han desaparecido, y sus techos se han hundido. De vez en cuando se derrumba un edificio. La gente hurga entre las ruinas, recogiendo fardos de ropa, samovares y vajilla, y se lo lleva todo hasta el embarcadero»[80]. Decenas de miles de civiles jamás lograrían escapar: se calcula que durante aquel primer día y aquella primera noche murieron unas cuarenta mil personas[81].

La fase más amarga y terrible de la defensa de Stalingrado se inició también aquel mes de agosto. Durante unas semanas, el LXII y el LXIV Ejércitos soviéticos se retiraron de los distritos occidentales de la ciudad hasta unos pocos reductos situados en el centro y el norte de esta. A mediados de septiembre solo el LXII Ejército defendía la urbe. Sus órdenes eran destruir al enemigo —el VI Ejército del general Paulus— en la propia ciudad. A los soldados que ocupaban la estrecha franja de territorio en ruinas situado a lo largo de la orilla occidental del Volga se les dijo que lucharan como si al otro lado del cauce, en la orilla oriental, no hubiera tierra alguna. Pronto se haría evidente qué significaba aquello. Los hombres de Chuikov, reforzados por todos los soldados que pudieron transportarse hasta allí, se aferrarían a su cabeza de puente para defender casa por casa. Entre las ruinas, y a veces en la oscuridad, los hombres lucharían con las bayonetas, y a veces con sus manos desnudas, para defender cada escalera y cada habitación.

Desde octubre, los soldados de Chuikov estacionados en la ciudad contarían con el apoyo de una artillería bien organizada, esta vez prudentemente situada en la orilla oriental del Volga. Pero el enemigo mantenía una completa superioridad aérea. Todos los soldados de la ciudad, alemanes y soviéticos —así como los pocos civiles que no habrían logrado escapar tras los fatales días iniciales—, se veían sometidos a bombardeos constantes. Y lo mismo les ocurría a los barcos que transportaban provisiones y hombres a través del río desde el lado soviético. Se acabó la comida, se agotaron las balas, el agua refrigerante de las ametralladoras hervía. Los hombres vivían y morían en medio de un lecho de cadáveres y escombros, donde los cuerpos se mezclaban con el polvo. Como recordaría el propio Chuikov, «el gran número de víctimas, la constante retirada, la escasez de comida y de municiones, la dificultad de obtener refuerzos… todo esto tenía un efecto pésimo en la moral. Muchos ansiaban cruzar el Volga, escapar del infierno de Stalingrado»[82]. Sus hombres estaban próximos a la más absoluta desesperación. «Es todo tan duro que no veo ninguna salida —escribía un soldado a su familia aquel mes de octubre—. Podemos considerar Stalingrado prácticamente rendida»[83].

Para decenas de miles de hombres, efectivamente no habría escapatoria. Es cierto que algunos de los altos mandos, así como algunos policías, lograron embarcar hacia territorio más seguro y dejaron que los hombres se enfrentaran solos a las llamas y a la destrucción[84]. Se dice que el propio Chuikov solicitó repetidas veces que su cuartel general se trasladara a la seguridad de la otra orilla[85], pero el general no tenía elección. Sus órdenes eran dar ejemplo a los soldados. Disponía de una relativa libertad a la hora de elegir las tácticas y de la promesa de contar con reemplazos diarios de hombres; pero no había vuelta atrás. Las tropas que desembarcaron en Stalingrado no tenían otra opción que combatir. Una sanción que Chuikov jamás se avergonzó de utilizar era la amenaza de recibir un tiro en la espalda. La disciplina que mantenía el general era salvaje incluso para los estándares del Ejército Rojo de Zhúkov. Pero el Volga, que ahora humeaba por el calor de las bombas alemanas, resultaba una trampa más mortal que cualquier policía secreta. En julio de 1942 se concentraron poco más de medio millón de soldados para la defensa de Stalingrado; de ellos, morirían más de trescientos mil[86].

Los costes físicos de la batalla desafían la imaginación. Las condiciones cotidianas por sí solas bastaban para agotar a los hombres; no eran solo los bombardeos, el ruido incesante, el polvo, las llamas, el frío y la oscuridad. Los defensores de la ciudad dependían completamente de las embarcaciones fluviales para el transporte de provisiones. Cuando estas empezaron a escasear, los soldados se convirtieron en carroñeros, llevándose las botas, las armas e incluso el papel de cartas de los cadáveres. El hedor de la carne en descomposición se mezclaba con el metal caliente y el sudor. En los refugios donde los hombres se apretujaban durante la noche había muy poca agua corriente, por lo que lavarse resultaba impensable. Los piojos, que en el frente siempre representaban un problema, infestaban la ropa, los guantes, la ropa de cama y el propio cabello enmarañado de los hombres. A diferencia de las ratas y los pájaros que también solían frecuentar las ruinas, aquellos bichos ni siquiera se podían comer. Los hombres tenían su propia manera de describir la calidad de las raciones de comida de aquel asedio: «Vivirás —solían murmurar—, pero ya no podrás follar»[87]. Aquellas ásperas palabras, sin embargo, ignoraban el hecho de que todavía tenían que librar un combate. Solo los heridos, que ya habían demostrado su capacidad de lucha, tenían la posibilidad de ocupar una plaza en los barcos que cada noche se deslizaban hasta la orilla oriental. Los hospitales estaban llenos, y su personal trabajaba hasta el agotamiento.

La propia visión de los hombres era que diez días era lo máximo que podía aguantar nadie. Incluso los más curtidos solían decir que después del octavo o el noveno día tenían la certeza de que iban a caer heridos, si no muertos[88]. La mayoría de ellos se habían acostumbrado a los sonidos y olores de la guerra, y los veteranos se sentían capaces de juzgar, e incluso de predecir, su universo. Aquello era lo más cerca que podían estar de controlar el caos del frente. «Por el silbido de un proyectil sabías si te iba a alcanzar o no —recordaría un superviviente—. También podíamos saber dónde iba a caer una mina por el ruido que producía»[89]. Pero la interminable lucha por permanecer alerta acababa finalmente por destruir la concentración de una persona. Los archivos no hablan demasiado del estrés —el ejército soviético operaba con medidas poco sensibles a la salud y la forma física de los soldados—, pero, como señalaría un superviviente, los hombres se hacían «algo menos humanos» cuando se veían forzados a escudriñar las sombras en medio de la oscuridad[90]. «Al menos puedo decir que he visto un montón de cosas heroicas —escribiría posteriormente un oficial a su esposa—, pero también he visto un montón de cosas de las que el Ejército Rojo debería avergonzarse. Jamás creí que yo fuera capaz de tal falta de compasión, que sin duda roza la crueldad. Yo creía que era una persona de buen corazón, pero parece que un ser humano puede ocultar en su interior durante mucho tiempo ciertas cualidades que solo afloran en momentos como este»[91].

Los hombres aprendían también que había destinos peores que la muerte. «Nos guste o no —escribía el mismo oficial—, todos acabamos pensando: ¿y si me quedo inválido? ¿Cómo reaccionará mi esposa? Uno no quiere pensar en absoluto en la posibilidad de quedarse inválido. Obviamente es una posibilidad real, pero uno prefiere pensar en otra cosa, en una vida plena y saludable»[92]. Una vida saludable, quizás, o, si no, la catarsis de la muerte. Los soldados empezaban a hallar una especie de éxtasis en la acción, incluso en el suicidio. Frente a la negrura de su vida cotidiana, las cosas más extrañas adquirían una luz inesperada. Algunos relatos parecen escenas sacadas de un ballet macabro; es decir: los testigos —todos los soldados— habían llegado a concebir la acción en términos cinematográficos, mientras que los muertos, los protagonistas de aquellos dramas, no podían ya corregir el guión. Chuikov, que no tenía nada de sentimental, describe la muerte de un infante de marina llamado Pankaiko exactamente de esa manera. Cuando aquel hombre condenado se disponía a lanzar una botella llena de petróleo a una hilera de tanques alemanes, una bala prendió fuego al combustible, convirtiéndolo en una columna de llamas. Pero el infante seguía vivo, y de algún modo, con su última reserva de ira, o quizás por algún lúgubre reflejo, logró lanzar un segundo proyectil. «Todo el mundo vio a aquel hombre en llamas saltar fuera de la trinchera —escribiría posteriormente Chuikov—, correr hacia el tanque alemán, y estrellar la botella contra la rejilla que protegía la ventanilla del motor. Entonces una segunda y enorme lengua de fuego y humo se tragó al tanque y al héroe que lo había destruido»[93].

Historias como esta no tardarían en convertirse en fábulas. En medio de la violencia y la muerte, el culpable deleite de la supervivencia tejía fuertes lazos de fraternidad. La tosca simplicidad de la vida reducida a su esqueleto producía una sensación de libertad, mientras que a menudo la propia batalla parecía una liberación[94]. El partido se apresuraba en estos casos a atribuirse el mérito. Reclamaba como suyo el valor de los soldados, a los que calificaba de leales komsomoles y fieles patriotas. Pero aunque eran sus burócratas quienes se encargaban de la retórica, la emoción que espoleaba a los hombres no se podía describir con palabras; era pura rabia combinada con algo muy parecido al amor. Aquella emoción se ve reflejada, a distancia, en las evidencias de todos aquellos que conservan Stalingrado en el recuerdo y consideran dicha ciudad el escenario de la parte más vivida de su existencia. Vasili Grossman, el novelista y corresponsal de guerra, fue uno de los que quisieron quedarse. Como escribió a su padre, «aun así quiero permanecer en un lugar donde he presenciado los peores momentos»[95]. Una vez asegurada la victoria, otros afirmarían compartir su punto de vista. «Resultó bastante aterrador —le explicaría un superviviente a Alexandr Werth— llegar a Stalingrado, pero una vez allí nos sentimos mejor. Sabíamos que al otro lado del Volga no había nada, y si queríamos permanecer vivos había que destruir a los invasores»[96].

«No logro entender cómo los hombres pueden sobrevivir a ese infierno —escribía a su familia un piloto de la Luftwaffe—. Pero los rusos se mantienen firmes entre las ruinas, en agujeros y sótanos, y en el caos de esqueletos de acero que antes eran fábricas»[97]. «Los rusos no son hombres, sino una especie de criaturas de hierro fundido», concluía otro alemán[98]. Era aquella una expresión de indignación, la voz de la conmoción al ver que la derrota no era ni rápida ni barata. Hasta el mes de noviembre, sin embargo, los hombres de Paulus todavía creían que acabarían derrotando a los diablos eslavos, aplastándoles como habían estado haciendo durante diecisiete meses. Su retaguardia alemana les apoyaba; sus aviones les llevaban provisiones vitales y rescataban a los heridos. Pero cuando el termómetro bajó y las noches se hicieron más largas, fue el Ejército Rojo, y no el invasor, el que pasó a tomar la iniciativa.

Las ruinas de Stalingrado se convertirían en el símbolo del estoicismo del Ejército Rojo, pero no sería dentro de la propia ciudad donde se decidiría el resultado de aquella larga campaña de invierno. Sin duda el LXII Ejército de Chuikov se haría acreedor del título de «guardias», pero sería la planificación, y no la mera resistencia, la que salvaría la causa soviética. En noviembre de 1942 se puso en marcha una masiva operación que llevaba el nombre clave de «Urano», y que tenía por objetivo rodear al VI Ejército de Paulus para cortar su retirada de la ciudad. Mientras las tropas soviéticas y alemanas se batían sobre el óxido y los cascotes, fuera del alcance de su vista se agrupaba a más de un millón de hombres. Se pusieron ejércitos en posición en tres frentes distintos, formando una gigantesca trampa en torno a Stalingrado. Solo aguardaban una señal para avanzar a través de la estepa[99].

Aunque eso no habría servido de consuelo a los defensores de Stalingrado, la vida tampoco resultaba nada fácil para las divisiones que convergían en la ciudad desde las bases situadas al norte y al este. También a ellos les acosaban los problemas de abastecimiento, incluida la escasez de indumentaria de invierno. Había hombres que morían por congelación e hipotermia antes incluso de haber llegado al frente[100]. Pero la operación, que se inició el 19 de noviembre, fue un éxito rápido y absoluto. Tres días después, el VI Ejército había sido rodeado, atrapado en la ciudad que su Führer no podía permitir que abandonaran. El ánimo de los soldados del Ejército Rojo en Stalingrado mejoraría, aunque tenían por delante varios meses de sufrimiento. El general Paulus resistió hasta finales de enero, y la batalla para tomar la región entera se prolongaría aún durante varias semanas; pero la acción y la posibilidad de la victoria subirían la moral de los soviéticos pese a la confusión de noviembre. Posteriormente, los supervivientes de la gran campaña de cerco recordarían el día en que llegó la orden de atacar al enemigo como el más feliz de toda la guerra[101]. Mientras la trampa de Konstantín Rokossovski se cerraba alrededor de la ciudad, llegaría a darse el caso de que algunos veteranos heridos se quejaran, como escribiría uno de ellos a su esposa, de que por culpa de estar postrados en el hospital se iban «a perder aquello»[102].

Durante meses, los hombres del Ejército Rojo habían sentido envidia del invasor, de «Fritz», con su cuerpo bien alimentado y sus modernas armas; entre los soldados más cultos incluso existía una especie de respeto cultural, ya que aquel era el pueblo cuya inspiración había producido a Bach, a Goethe y a Heine (pude descubrir, con sorpresa, que nadie pensaba en Marx). Sin embargo, en octubre había habido signos de que la moral alemana se estaba quebrantando en otros lugares del frente oriental. Se decía que los soldados estacionados cerca de Smolensk estaban deprimidos al caer de nuevo el invierno, mientras que los que regresaban del Don para descansar en la Ucrania ocupada se sentían ya inquietos ante la posibilidad de una recuperación soviética[103]. Desde noviembre, atrapados en Stalingrado y en la helada estepa que la rodeaba, los soldados de la Wehrmacht probaron por primera vez el sabor de la desesperación. «Nieve, viento, frío, y por todas partes aguanieve y lluvia … Desde mi permiso todavía no me he desvestido. Piojos. Por la noche ratones —le escribía a su familia Kurt Reuber, un alemán de treinta y seis años oriundo de Kassel—. Solo hay la comida justa para que no nos muramos de hambre»[104].

Mientras Paulus se esforzaba en aguantar y no rendirse, ambos bandos pasaban hambre bajo una constante luz crepuscular. «Fango y lodo», explicaba Reuber. Como los rusos, los alemanes vivían en refugios subterráneos. Pero ni siquiera quedaba bastante madera como para reforzar las paredes o el techo tras los bombardeos y los incendios. De hecho, entre los escombros casi no quedaba absolutamente nada de vegetación. A finales de diciembre, Reuber divisó a un esmirriado poni ruso que había llegado hasta las inmediaciones de su refugio y estaba mordisqueando un trozo de madera rota. Aquella criatura, que temblaba de frío, tenía tanta hambre que incluso aquello le servía de alimento. «Hoy será nuestra comida», observó Reuber[105]. Cuando fueron capturados los últimos alemanes, un mes después, incluso sus miserables refugios causaron la admiración de los soldados rusos[106], ya que los refugios soviéticos eran aún más primitivos y exiguos. Sus propios comandantes, que escribían bastante detrás de las líneas, mostraban su preocupación por la oscuridad, la falta de aire y el poco espacio[107]. Una mujer veterana lo describiría más vívidamente:

—Digamos —me explicaría— que con aquella gente durmiendo allí, y todas sus ropas, y el fuego… ¡bueno!, ¡no era un lugar a donde uno entraría para tomar aire!

Aquellas últimas semanas serían un calvario para los soldados de los dos bandos, donde prevalecería una miseria casi igualitaria. Los adversarios se disputaban cualquier espacio que hubiera entre ellos, ora cediendo, ora recuperando, y ello cada vez representaba un coste de docenas o de centenares de vidas. Tras la caída de Stalingrado, Alexandr Werth recorrió las ruinas y se sintió impresionado por las reliquias bélicas que había dejado el combate. «Las trincheras atravesaban los patios de las fábricas y los propios talleres —escribiría—. Y ahora, en el fondo de las trincheras, todavía yacen verdes alemanes congelados, y grises rusos congelados, y fragmentos con forma humana congelados; y había cascos, rusos y alemanes, tirados entre los cascotes, que ahora están medio llenos de nieve»[108]. Cuando llegó el deshielo, aquella primavera, otro testigo pudo ver un trozo de hielo flotando en el Volga con dos cuerpos congelados, el de un ruso y el de un alemán, que permanecían inmóviles tal como habían muerto, estrechados en un mutuo ataque.

Así descrita, podría parecer que la ciudad representó la misma pesadilla para todo el mundo. Sin embargo, a partir de noviembre habría una diferencia crucial entre la experiencia de los soldados soviéticos y la de los alemanes. Para los invasores, ahora repentinamente sitiados, Stalingrado representó una terrible conmoción, una catástrofe, tras las victorias de 1941. «No hemos recibido todavía ningún paquete de Navidad —escribía a su familia un soldado del VI Ejército de Paulus el 10 de enero—. Nos han prometido que nos los guardan tras las líneas, y que cuando volvamos nos los darán … No tenemos absolutamente nada que comer, nuestras fuerzas disminuyen ante nuestros propios ojos, nos hemos convertido en una ruina … He llegado a un punto en el que ya no doy gracias al Señor por haber salvado mi vida hasta ahora. Veo la muerte a todas horas»[109]. Las expectativas de los soldados soviéticos siempre habían sido menos elevadas. No soñaban con árboles de Navidad, ni con unos dulces y pasteles que jamás habían conocido. Si pensaban en su hogar, era para recordar la vida que su enemigo había destruido. Pero ahora, respaldados por sus espectaculares Katiusha y por la primera aviación amiga que veían desde 1941, aprovecharon la oportunidad de vengarse. En otras palabras, los alemanes experimentaban una especie de progreso inverso, perdiendo una a una todas las cosas que les hacían sentirse humanos. Por el contrario, los hombres del Ejército Rojo empezaban a oler por primera vez el aroma del éxito. Y aquellos soldados exhaustos, sucios y curtidos en la batalla se preparaban para celebrar la victoria. «El prestigio de haber luchado en Stalingrado —escribiría Werth— era enorme»[110].

El partido se atribuyó el mérito del espíritu surgido en Stalingrado. La hermandad y el desinterés que nacieron en aquel campo de batalla se adoptaron con rapidez como hijas de su ideología y de su sabia dirección. «Miles de patriotas están demostrando ser modelos de intrepidez, de coraje y de dedicación desinteresada a la madre patria —se jactaba el periódico del frente—. Tras la guerra, nuestra gente no olvidará a quienes sirvieron a su patria tan honorablemente. Los hijos del héroe estarán orgullosos de su padre. Pero los nombres del cobarde, del que se dedica a sembrar el pánico y del traidor se pronunciarán con odio»[111]. En el aniversario de la revolución, aquel mes de noviembre, apareció en la prensa un juramento procedente de Stalingrado, debido supuestamente a los defensores de la ciudad: «Al enviarte esta carta desde las trincheras —declaraban los hombres—, te juramos, querido Iósiv Visariónovich, que defenderemos Stalingrado hasta la última gota de sangre, hasta nuestro último aliento, hasta el último latido de nuestro corazón»[112].

El mensaje se difundió una y otra vez en mítines masivos; se repitió en las órdenes del día impresas. A los hombres recién llegados, que aguardaban ansiosos por saber si su suerte les iba a llevar al otro lado del Volga con el resto, se les hacía sentar a escuchar las gestas de los héroes épicos del pasado. El del coraje era un tema que se obligaba a discutir a los soldados en pequeños grupos dirigidos por politrukí, aunque ni uno solo de ellos había visto nunca a un alemán, y aún menos un cadáver[113]. También los filmes trabajaban la conciencia de los hombres. Aquel otoño, los soldados de los campamentos de la orilla del Volga podían ver La defensa de Tsaritsin, El gran ciudadano y —especialmente para los ucranianos— una recreación de la vida del cosaco Bohdan Jmelnitski[114]. Epopeyas como estas podían rodarse cada pocas semanas ahora que la industria cinematográfica había sido movilizada completamente al servicio del frente[115]. A los soldados se les proyectaban asimismo noticiarios sobre los éxitos soviéticos, mientras que diversos documentales, como la famosa Derrota de los ejércitos alemanes cerca de Moscú, les recordaban el aspecto sucio y apaleado que presentaba el invasor solo unos meses antes[116]. «Miras a nuestras bestias fascistas capturadas —señalaba un hombre— y te das cuenta de que no hay bastantes formas de castigarles por todas las atrocidades, traiciones y crímenes que han cometido»[117].

También ayudaba el hecho de que algunos de los reservistas eran personas bien entrenadas, preparadas y capaces. El ejército había empezado a tomarse en serio a sí mismo. Los siberianos eran los soldados más valorados. Eran los que parecían más profesionales, sobre todo porque muchos de ellos habían aprendido a disparar. También sabían cómo ponerse a cubierto, y cómo cavar las profundas y estrechas trincheras que se utilizaban para protegerse a la vez del avance de los tanques y de los bombardeos aéreos. «Lo más importante —escribía Aguéiev a su familia en aquella época— es que ya no queda nada del “pánico al tanque” que veíamos tantas veces al comienzo de la guerra. Cada soldado … excava la tierra adrede cada vez a más profundidad»[118]. A quienes todavía sentían pánico ante la visión de aquellas máquinas ciegas y siniestras se les enseñaba a librarse de él mediante un ejercicio (llamado «planchado») en el que se les obligaba a permanecer tumbados en una trinchera mientras los tanques soviéticos pasaban sobre sus cabezas. «Después de eso —señalaba un informe de la inteligencia alemana relativo a los soldados del Ejército Rojo—, todos luchan con excepcional coraje»[119]. Al mismo tiempo, los hombres aliviaban el terror mediante el humor negro. «Cuanto más profundo caves —solían murmurar—, más vivirás»[120]. Banalidades aparte, no se podía ocultar a los hombres la verdadera cultura del frente. Hiciera lo que hiciera el partido, lo cierto es que proliferaban las historias de crueldades, engaños y vidas malgastadas. Los hospitales militares no estaban aislados del mundo civil. La población local podía oler la sangre y la gangrena: a menudo colaboraba a la hora de cavar fosas comunes cerca de los escenarios de las batallas. Y como siempre, también participaba en la economía paralela que florecía allí donde el control de la NKVD era débil. Los soldados heridos comerciaban con armas, relojes, plumas e incluso cámaras Zeiss[121]; las trincheras alemanas estaban llenas de atractivos botines. Paralelamente, una nueva clase de forajidos, los desertores, comerciaban con toda clase de artículos, desde dinero en metálico hasta armas, pasando por el tráfico de personas. Entre octubre y diciembre de 1942, la NKVD llegó a detener a más de once mil militares en las proximidades del frente de Stalingrado, de los que más de mil resultaron ser desertores o antiguos hombres del Ejército Rojo que ahora trabajaban para el enemigo[122]. Uno de los ardides favoritos consistía en disfrazarse de mujer, e incluso se dio el caso de un hombre que permaneció oculto durante once meses y al que se encontró finalmente sepultado en el fondo de un silo[123].

La policía no daba abasto para detener aquella oleada de delincuencia; en lugar de ello, trataban de dar un castigo ejemplar a cualquiera que detuvieran. La deserción era la infracción que consideraban más grave. «Camarada comisario —le decía a su jefe un hombre de la NKVD mientras escoltaba a diez nuevos truhanes—, deberíamos cumplir la Orden n.° 227 del camarada Stalin con estos desertores y fusilarlos en el acto. En lugar de salvar a la patria, se dedican a salvar su propia piel»[124]. Era una respuesta lógica a una situación de desorden; sin embargo, en conjunto el número de desertores, a diferencia del de delincuentes, estaba disminuyendo. Puede que el clima tuviera algo que ver en ello. Con los termómetros a treinta grados bajo cero, en Stalingrado no había demasiadas oportunidades para nadie que decidiera trabajar por cuenta propia. Hubo, no obstante, otras razones que favorecieron la obediencia en las filas.