El verano se prolongó hasta la primera semana de octubre. Fue aquella una estación extraña, asombrosa y traicionera. El clima perfecto maduró unas cosechas cuyo destino sería entrar en sazón y adquirir color para luego agostarse y pudrirse. A lo largo de las tierras esteparias de Ucrania, en los campos que antaño rebosaban de ganado proliferaban ahora las malas hierbas. Las bayas maduraban en los bosques sin que nadie las probara, ya que quedaba muy poca gente que cuidara de ellas. Quienes pasaban por allí en dirección al este no viajaban por placer. Siguiendo órdenes de Moscú, industrias enteras se estaban desmontando y trasladando hacia el interior; parecía que el mundo entero hubiera de pasar por aquellos raíles. Las familias que no tenían derechos especiales, ni contactos, se echaban a pie a la carretera. Se alzaban columnas de polvo tras las personas y los carros, los rebaños de ganado, los niños, y las largas y estrechas hileras de soldados. Cuando se fueron los refugiados, y detrás de las últimas tropas soviéticas, llegaron los tanques, y los camiones y los caballos, y la plaga de aquellos hombres vestidos de verde.

A finales de agosto de 1941, el Báltico, Bielorrusia y la mayor parte de Ucrania estaban en manos alemanas. La propia Kiev caería a mediados de septiembre. Para entonces, Leningrado habría sido aislada de sus principales fuentes de avituallamiento. El ferrocarril de Mga, la última ruta de transporte a la ciudad, cayó ante los invasores a finales de agosto. Ahora la artillería pesada y los cazas alemanes se acercaban a la segunda capital de Rusia con la mira puesta en su industria y en su riqueza. Ahora la Wehrmacht estaba tan segura de la victoria en este frente que incluso desvió parte de las tropas hacia el sur para capturar una presa aún mayor. Las órdenes de Hitler eran tomar Moscú y borrarla de la faz de la tierra, transformando la ciudad en un enorme lago. Aquel otoño parecía que las tropas alemanas se disponían a cumplir su cometido. El 2 de octubre tomaron Orel, y a mediados de mes habían tomado ya Kaluga —a orillas del Oka, al suroeste de Moscú— y Kalinin —la actual Tver, más hacia el norte—. Estaban solo a unos 150 kilómetros del Kremlin.

Los soldados del Ejército Rojo se enfrentaban a la perspectiva de una completa derrota. Su enemigo, por el contrario, parecía vigoroso y optimista. «Las SS y las divisiones acorazadas se lanzaron al ataque con tal entusiasmo que uno habría creído que acababan de salir no de cuatro meses de duros combates, sino de un largo descanso», escribía Erich Hoepner, comandante del 4.° Grupo Panzer, en un arrogante informe[1]. Sus hombres acababan de dirigirse hacia el sur desde el frente de Leningrado para unirse a Guderian en la campaña de Moscú. La muerte parecía alimentar su hambre de guerra. «El número de militares soviéticos muertos fue aún mayor que el número de prisioneros que hicimos —proseguía Hoepner—. Noche tras noche ardían las aldeas, que coloreaban las nubes bajas de una luz de color rojo sangre»[2].

Los alemanes echarían la culpa al clima de lo que ocurrió a continuación. Hoepner aseguraría que las trincheras defensivas y las minas que protegían la capital no representaron una barrera para sus decididos hombres. Sus bajas —escribiría— fueron numerosas, pero las de los defensores de Moscú resultaron aún más catastróficas. Al principio la nieve no parecía constituir tampoco un elemento disuasorio. Hoepner estaba en Borodino, a apenas unos 100 kilómetros del Kremlin, cuando tuvo que sacudirse los primeros copos de su sobretodo. Pero luego vino la lluvia, la característica lluvia de otoño rusa que cae ininterrumpidamente día y noche durante semanas enteras. Fue aquella lluvia, tan inesperada y prosaica, la que «arrebató de manos alemanas una victoria que ya casi era nuestra». Los vehículos, los hombres y las caballerías de la Wehrmacht empezaron a hundirse respectivamente hasta los ejes, las rodillas y los menudillos en medio de una espesa capa de fango de color pardo grisáceo. «Hacían falta dos días con sus noches —recordaría Hoepner— para cubrir diez kilómetros, y eso en el caso de que se pudiera viajar». Las ruedas de los carros y camiones giraban inútilmente, lo que hacía que los vehículos se hundieran aún más; los hombres lanzaban juramentos mientras tiritaban de frío en medio de una humedad que lo impregnaba todo. «Nuestros suministros se agotaron completamente —proseguía Hoepner—. La munición, el combustible para los vehículos y el pan no tardaron en valer su peso en oro. Ni siquiera podíamos transportar a los heridos a un lugar seguro». Con cierto malhumor, como si se tratara de un combate de esgrima en el que los soviéticos hubieran hecho trampa, añadiría que el enemigo había aprovechado el tiempo para hacer avanzar a sus reservistas más entrenados y experimentados. El barro no era un impedimento para los ferrocarriles que se dirigían hacia el este a través de la estepa.

Hay que atribuir al Ejército Rojo mayor mérito a la hora de frenar el avance alemán del que le concedía Hoepner. Sin contar más que con su orgullo y su desesperación, algunos soldados lucharon con un coraje suicida. Ello no desmiente, sin embargo, la gravedad de la crisis soviética. En menos de cuatro meses el Ejército Rojo había perdido más de tres millones de hombres, varios cientos de miles de los cuales habían sido capturados en los grandes cercos de Kiev y Viazma aquel otoño. Así, un ejército que en junio había contado con casi cinco millones de efectivos apenas podía reunir ahora a poco más de 2,3 millones[3]. Se alistó a reservistas y nuevos reclutas con destino al frente, pero era imposible que su número fuera suficientes, incluso en un país del tamaño de Rusia, para compensar una pérdida tan abrumadora. Por otra parte, en octubre casi 90 millones de personas —el 45 por ciento de la población de preguerra— se encontraron atrapadas en un territorio controlado por el enemigo[4]. Tanto en ese momento como después, a lo largo de toda la guerra, el Ejército Rojo tenía preferencia sobre la mano de obra; pero las industrias que suministraban y mantenían a sus tropas también necesitaban recursos. La mano de obra sería un problema constante, dado que la población activa tenía ahora poco más de la mitad del tamaño de preguerra[5]. Pero la crisis económica más inmediata era la representada por la pérdida de instalaciones industriales. Alrededor de dos terceras partes de la producción de preguerra se había realizado en territorios que en 1941 habían caído en manos alemanas. Todo lo que había podido trasladarse a tiempo había sido evacuado más allá del Volga, a los Urales; pero no pudieron evitarse graves pérdidas. En agosto y septiembre de 1941 apenas pudieron fabricarse armas, ya que las cuatro quintas partes de la capacidad de producción bélica soviética aún estaban «en tránsito»[6]. Aquel otoño, los defensores de Moscú no tardaron en quedarse sin proyectiles; se agotaron los cartuchos, e incluso las armas con que dispararlos. El equipamiento necesario para fabricar más seguía todavía empaquetado en cajas. Se montaron apresuradamente nuevas fábricas en cabañas de madera, con personal que trabajaba las veinticuatro horas del día; pero ni aun así se logró aumentar la producción hasta al cabo de unos meses. En diciembre de 1941 hubo un ejército entero de reservistas, el X Ejército, que llegó al frente sin disponer de artillería pesada ni contar con un solo tanque[7].

La presunción alemana era que los soviéticos estaban acabados. Era un error, pero un error fácil de cometer. Esa misma idea había pasado por la mente de muchos civiles soviéticos aquel otoño. En Moscú, el escenario del ingenuo patriotismo de junio, muchos ciudadanos hastiados se disponían a huir. Hoepner se sentía gratificado por el pánico que provocaban sus tanques. «Una gran parte de la población huyó —escribiría—. Y se destruyeron valiosos equipamientos en las fábricas. La aproximación de los tanques y las unidades de infantería del 4.° Grupo blindado llevó el terror a la capital roja. Empezaron los saqueos. Los líderes soviéticos se largaron a Kuibishev, a orillas del Volga»[8]. En realidad Stalin se quedó en la capital, una decisión que reavivó las esperanzas de mucha gente. Pero ni siquiera su presencia pudo disipar el pánico de aquel octubre. Con las tropas enemigas en las mismas afueras de la ciudad, Moscú casi se colapsó desde dentro. «Fueron aquellos, días terribles», recordaría una trabajadora del sector textil. Aunque todo empezó el 12 de octubre, la verdadera crisis llegaría cuatro días después. «Se me heló el corazón —recordaría la mujer— cuando vi que la fábrica había cerrado. Muchos de los directivos habían huido»[9]. Lo mismo habían hecho los gerentes de otras plantas, algunos jefes de las delegaciones de distrito del partido en la ciudad, y casi todo el que podía meterse en un coche y partir hacia el este.

La respuesta del Estado consistió en preparar una guerra contra su propio pueblo. Si no se comportaban como héroes épicos por voluntad propia, los pistoleros de la NKVD les obligarían a hacerlo. Se desplegaron tropas especiales alrededor de la capital, con instrucciones de defenderla tanto de los invasores externos como de los derrotistas internos. El más importante de todos aquellos cuerpos secretos, y precursor de la Spetsnaz soviética de la posguerra, fue la Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Especiales de la NKVD, la denominada OSMBON. Entre sus miembros se hallaba Mijaíl Ivánovich, hijo de campesinos, pero uno de los beneficiarios del gobierno de Stalin. Al igual que Kirill, este hombre había encontrado en el ejército tanto la aventura como la posibilidad de hacer carrera. En su caso, la atracción inicial fue la oportunidad de practicar un deporte como el boxeo. De hecho, en 1941 más de ochocientos atletas se incorporarían a la OSMBON[10]. Afiliarse a ese cuerpo equivalía a formar parte de una sofisticada y selecta élite. Y ahora se pedía a dicha élite que salvara la capital, y ellos se sentían honrados por el encargo.

La tarea específica de Mijaíl Ivánovich consistía en defender las Puertas Spassky, manteniendo una vigilancia constante desde el segundo piso del edificio del GUM (o Gran Almacén Estatal). Su fusil de francotirador estaba listo para disparar a cualquiera —civil o militar— que amenazara el sector que estaba bajo su custodia. Pero los saqueos representaban un problema mayor que las tropas enemigas. Mijaíl Ivánovich se mostraba impasible. «Era necesario, absolutamente necesario, establecer el orden», recordaría. Y ciertamente disparaba a quienes se negaban a abandonar las tiendas y oficinas donde se almacenaba comida y otros productos. Paralelamente, los colegas de Mijaíl Ivánovich se aseguraban de que la propia Moscú no se rindiera. Si la ciudad caía, su población podía morir con ella. Los edificios estratégicos —incluido el Teatro Bolshói— fueron minados. El propio cuartel general de comunicaciones por radio de las Fuerzas Especiales —situado en el Teatro de Marionetas de Moscú— estaba destinado a volar con el resto[11].

La batalla de Moscú, que se reanudó a mediados de noviembre, una vez que el barro de color grisáceo se hubo helado, pasaría a contarse entre las victorias decisivas del Ejército Rojo. Los tanques de Hoepner tomaron la población fluvial de Istra —con su catedral de la Nueva Jerusalén, de cúpulas doradas— el 26 de noviembre. Pero los hombres estaban exhaustos, y los veteranos que había entre ellos murmuraban entre dientes que ni siquiera en sus peores días la Primera Guerra Mundial había conocido tan encarnizada lucha. Su ordenada guerra relámpago había degenerado en un infierno de combates cuerpo a cuerpo; sus ricas y nuevas tierras habían quedado completamente desprovistas de placer alguno en el frío invierno. Incluso su oscuridad —observaba Hoepner— se disipaba en medio de la luz caótica producida por las balas trazadoras que destellaban y relucían sobre la nieve[12]. Por entonces los soldados del Ejército Rojo iban ataviados con los trajes de camuflaje que habían adoptado para las campañas de invierno desde la guerra de Finlandia. Y a diferencia de sus adversarios, también estaban preparados para el frío. Surgiendo de la oscuridad como fantasmas, desconcertaban a sus conquistadores alemanes; y luego luchaban, al parecer, con renovada determinación y gran sigilo. A finales de noviembre era ya evidente que los tanques alemanes no iban a avanzar más antes de las Navidades. Más tarde, el 5 de diciembre, fue el Ejército Rojo el que atacó, lo que obligó al enemigo a alejarse de la capital y rompió, eslabón por eslabón, la cadena que amenazaba con rodearle.

Normalmente se atribuye el mérito de la defensa de Moscú a Gueorgui Zhúkov. El círculo político de Stalin había fracasado, y ahora los generales contraatacaban. Los otros héroes eran las tropas de reserva —doce ejércitos enteros— que se destinaron al frente aquel mes de octubre[13]. Pero la capital también fue defendida por reclutas de toda el área circundante, e incluso por intelectuales, ancianos y estudiantes. Este segundo grupo entró en batalla con una mentalidad y una preparación propias de civiles. En julio, Stalin había hecho un llamamiento para que la gente se alistara en masa, y los planes para la defensa ciudadana de Moscú, la denominada opolchenie, se pusieron en marcha de inmediato. Cada distrito de la capital se encargó del reclutamiento de sus propias compañías de voluntarios, a las que podía incorporarse casi cualquiera que lo deseara. La edad de los voluntarios iba de los diecisiete a los cincuenta y cinco años. Como señalaría un superviviente, la mayoría de ellos creían que aquel mes de noviembre iban a celebrar el aniversario de la revolución en Berlín. «Los periódicos, el cine y la radio habían estado diciendo a nuestra gente durante décadas que el Ejército Rojo era invencible», recordaría Abraham Yevséievich Gordon. Como todo el mundo, también él creía que «bajo la dirección del Partido Comunista y de nuestro Gran Líder, cualquier enemigo sería derrotado en su propio suelo».

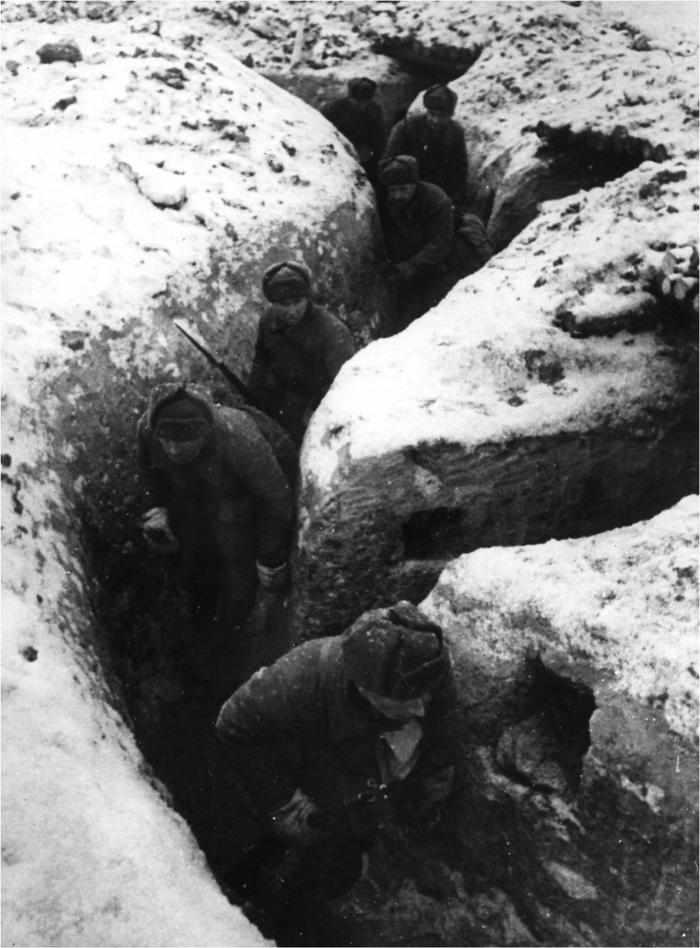

Infantería soviética en sus trincheras, invierno de 1941.

Los voluntarios varones de la edad de Gordon no tardarían en convertirse en expertos en cavar trincheras. En agosto, los opolchentsi se habían unido a la defensa de las carreteras estratégicas que partían de Moscú. Al propio Gordon se le destinó a la vieja carretera de Kaluga. Más tarde recordaría el sombrío rostro de sus camaradas, «mayormente no militares», cuando se preparaban para defender la capital, algunos en bicicleta, otros a pie. En su nueva base recibieron uniformes, unos tristes atuendos negros que les hacían asemejarse —pensaban— a los fascistas de Mussolini, aunque en realidad las prendas que llevaban probablemente habían sido aprehendidas en Polonia en 1939. También vieron algunos fusiles polacos, aunque no todos los voluntarios disponían de armas. Y luego comenzó su entrenamiento, el cual, para horror de Gordon —en su calidad de urbanita e intelectual—, incluía aprender a montar a caballo. Su instructor, un antiguo soldado de caballería llamado Kovalchenko, utilizaba métodos de entrenamiento que recordaban a los días de Napoleón y Kutúzov. Los reclutas tenían que montar a pelo durante varias horas sin interrupción, sufriendo un dolor insólito hasta que las manchas de sangre de las ampollas les dejaban los calzoncillos empapados. «La única escapatoria de aquella tortura —escribiría Gordon— era el hospital de campaña». Mientras tanto, las noticias que llegaban del frente eran cada vez más desoladoras, «aunque no queríamos pensar lo peor»[14].

Otras ciudades pasaron por los mismos procedimientos cuando se hizo el llamamiento a las anuas. En muchos lugares las milicias mostraron un gran coraje, si no éxitos notables. Alexandr Werth consideraba la respuesta de su Leningrado natal un modelo de patriotismo local, pero allí el uso de los opolchentsi comportaría una angustiosa pérdida de vidas humanas: cada vez que combatían, estos, que ni eran militares ni contaban con la suficiente preparación, morían a millares. Otros, en cambio, no esperaban entrar en combate. En Fatezh, una pequeña aldea de la provincia de Kursk, los tres mil voluntarios que se presentaron en julio de 1941 todavía no habían recibido entrenamiento alguno en septiembre de aquel año. No sabían cómo sujetar y apuntar con un arma de fuego, y muchos de ellos jamás habían disparado ninguna en toda su vida. Ni siquiera se había decidido dónde situar las principales posiciones defensivas alrededor de la ciudad. Entre los campesinos de las granjas colectivas de la región, la campaña pidiendo voluntarios chocó con una población resentida y poco dispuesta, mientras que en la propia Kursk la asistencia a las sesiones de entrenamiento descendió notablemente tras la excitación de la primera semana. Incluso los propios comunistas se saltaban las normas que prescribían que se taparan las ventanas para que no se viera la luz y que no se fumara.

Algunas personas seguían creyendo que el enorme tamaño de su país bastaría para protegerles. Todavía en la última semana de septiembre el peligro que corría la provincia de Kursk se percibía lo suficientemente distante como para que los lugareños se concentraran en otras cosas, como sus propios planes para marcharse[15]. Pagarían un alto precio por ello seis semanas después, cuando la región quedara aplastada bajo los tanques alemanes. Algunos, sin embargo, habían calculado que de todos modos las obsoletas anuas y las bombas caseras resultaban inútiles frente a aquel invasor. En las aldeas había un montón de desertores con fatalistas relatos que contar, pero también cerca de Moscú Gordon pudo oír terribles historias de labios de refugiados. De día los voluntarios se sostenían gracias a su espíritu colectivo; de noche daban rienda suelta a sus temores privados.

Como muchos otros grupos parecidos de la opolchenie, en agosto la división de Gordon fue incorporada al Ejército Rojo. En presencia de varios miembros de la delegación local del Partido Comunista, él y sus amigos hicieron el juramento de lealtad al Ejército Rojo y cambiaron sus uniformes negros por el uniforme verde oliva de la infantería. Por entonces —calculaba—, la mayor parte de ellos apenas habían tenido ocasión de manejar una verdadera arma de fuego. Gordon había disparado un fusil de entrenamiento solo dos veces. En septiembre, aquellos hombres formarían la CXIII división de fusileros reconstituida; «reconstituida» porque la anterior división que ostentaba aquel mismo número había sido barrida cerca de la frontera soviética varios meses antes. También esta nueva versión desaparecería y renacería de nuevo en las semanas siguientes, primero en octubre de 1941 y después en los primeros meses de 1942. La encarnación de la división a la que se incorporó Gordon sería destruida en un solo día.

El desastre tuvo lugar en los escuálidos bosques de pino y abedul que flanquean la carretera de Varsovia en dirección a la capital. A la división de Gordon se le había encomendado la tarea de bloquear la ruta prevista para el avance alemán, pero los hombres fueron presa del pánico en cuanto vieron asomarse al enemigo. Como suele ocurrirles a los soldados novatos en todas partes, no supieron medir sus disparos, y para cuando el enemigo estuvo a su alcance ya no les quedaban balas. A continuación se agotaron los cócteles molotov. Gordon pudo ver a los jóvenes investigadores a los que había conocido en las facultades de Geología y Física de la Universidad de Moscú lanzando botellas de queroseno en llamas a las amenazadoras máquinas alemanas. Los más afortunados murieron al instante. Otros sufrieron terribles heridas y padecieron largas agonías en los bosques después de que sus compañeros se hubieran retirado, o se vieron expuestos a la clemencia del destacamento alemán de las SS que apareció por allí al día siguiente para recoger los escombros del campo de batalla.

Solo trescientos miembros de la división de Gordon sobrevivieron hasta el anochecer, y la mayoría de ellos perecerían en los días siguientes al tratar de romper el cerco alemán en el que habían quedado atrapados. El propio Gordon fue capturado. Sin duda habría muerto en los campos de prisioneros de no haberle salvado el vasto tamaño de su columna de presos. A los perplejos guardias alemanes les resultaba imposible vigilarlos a todos, y Gordon pudo deslizarse en un almiar, donde permaneció oculto durante toda la noche y la mayor parte del segundo día. Luego encontraría su futuro en el propio ejército regular, pero jamás olvidaría a sus primeros camaradas de armas. En una última ironía, pudo observar que en el caso de muchos de ellos, patriotas como el que más, sus nombres no se habían introducido correctamente en los registros del Ejército Rojo al realizar la transición de opolchentsi a tropas regulares. Sus documentos no constaban en el orden correcto, y, debido a ello, figuraban como desaparecidos en combate. Las normas al respecto eran inequívocas: el Estado les consideraba desertores. Así, en lugar de recibir elogios y una ayuda financiera de la que estaban desesperadamente necesitadas, sus familias habrían de acarrear aquel estigma durante cincuenta años[16].

La matanza de la 113.ª División de fusileros de Gordon sirvió para retrasar más o menos un día el avance de una unidad Panzer alemana. Resulta sobrecogedora tal pérdida de vidas y de talentos por tan poca ganancia. Pero aquellos eran meses en los que los hombres morían por decenas de millares. Cualesquiera que fuesen las otras carencias que pudiera tener el régimen de Stalin, está claro que no escatimaba vidas humanas. Los alemanes minimizaron aquella carnicería reduciéndola a una especie de exótica argucia y declarando que el Ejército Rojo era «el enemigo más astuto y tenaz al que jamás nos hemos enfrentado». Si se pretende resistir a un ataque al estilo ruso —aconsejaba aquel invierno un informe interceptado al enemigo—, «hay que tener nervios de acero»[17]. Pero los observadores alemanes también habían percibido las filas de tropas especiales situadas tras los fusileros, hombres armados con ametralladoras preparados para abatir a los desertores. «Por regla general —declaraba otro informe de la época—, no luchan por una u otra ideología, ni tampoco por su patria, sino por temor a sus oficiales, especialmente a sus comisarios»[18]. «El temor y el odio —coincidía otro observador— no dejan a los soldados más arma para combatir que el coraje de la desesperación»[19].

Sin duda los soldados tenían miedo. Entre los defensores de Moscú había algunos, como los famosos 28 «hombres de Pávlov», que lucharon hasta la última bala, al menos en parte, porque la retirada equivalía a afrontar los tribunales y la pena de muerte[20]. Pero las amenazas no bastaban por sí solas. Por una parte, algunos seguían soñando simplemente en rendirse. La ilusión de que el fascismo no resultaría peor para los eslavos que el estalinismo representaba una fuerte tentación para aquellos hombres hambrientos y exhaustos. «Tendríamos que dejar de luchar —comentaría en voz baja un soldado del XVI Ejército a sus amigos aquel mes de octubre—. Da lo mismo que ganemos a los alemanes o no». «La mitad de nuestros granjeros colectivos están contra el poder soviético —diría otro—. Nuestros generales vociferaban acerca de cómo íbamos a derrotar al enemigo en su propio suelo, pero ha resultado todo lo contrario. Nosotros, el pueblo ruso, hemos sido traicionados por nuestros generales». Sus compañeros parecían estar de acuerdo. «Están tratando de matarnos de hambre. Nos matarán a todos —se quejaría otro fusilero—. Tratan al Ejército Rojo como perros»[21]. La policía secreta tomaba nota de todo aquello, especialmente porque aquella acritud se traducía de inmediato en acciones. Aquel mes de octubre fueron detenidas en Moscú casi 130 000 personas por «quebrantar los reglamentos militares». De ellas, cerca de 5000 eran desertores del Ejército Rojo, mientras que a otras 12 000 se las acusó de eludir el servicio militar[22].

Esta proporción de deserciones demuestra que la tiranía por sí sola no podía convertir a unos hombres atemorizados en héroes, sino que únicamente se limitaba a desperdiciar una mayor cantidad de vidas. El número de penas de muerte que pronunciaron los tribunales militares aumentó de manera constante entre noviembre de 1941 y febrero de 1942. Las acusaciones eran casi siempre de deserción y abandono del campo de batalla[23]. Aunque todos los ejércitos toman esta clase de medidas en mayor o menor grado, en este caso incluso los propios mandos se sentían horrorizados por algunas de las descripciones de su propia brutalidad. Los investigadores destacaron un caso en el que un teniente había fusilado a un soldado sin razón alguna (o al menos sin ninguna que resultara evidente). En otro caso, un comisario fusiló a su sargento por fumar y a un comandante por hablar sin rodeos. Era un régimen cruel; pero a pesar de ello, las deserciones continuaban. Los hombres temían más a la muerte y la mutilación en el campo de batalla que a sus comisarios por muy aficionados que fueran a las pistolas. «No hace falta estar mucho tiempo en el ejército —escribía un soldado a su familia—, quizás un mes o así, antes de que, sin ninguna duda, uno acabe en la trituradora alemana»[24].

Stalin, que era un experto en la materia, observaba cómo el terror resultaba cada vez más ineficaz. En octubre de 1941, y previendo el completo desmoronamiento del ejército, ordenó que se utilizara «la persuasión y no la violencia» para motivar a los hombres[25]. Obedientemente, la administración política y el Sovinformburó tomaron todas las medidas necesarias para «persuadir», manteniendo un flujo constante de distorsiones y mentiras sobre el coraje del ejército y los apuros del enemigo. Pero no funcionó. «No creas lo que dicen los periódicos —escribía un soldado—. No creas a los periódicos ni a la radio; lo único que dicen son mentiras. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos visto todo: el modo en que los alemanes nos acosan; nuestra propia gente no sabe a dónde ir; no tenemos con qué luchar; y cuando los alemanes nos alcanzan, nuestros hombres no tienen en qué escapar. Como no tenemos combustible, abandonan los coches y los tanques y echan a correr …» Otro soldado añadía con desolación que «nos obligan a tener la boca cerrada»[26].

La tarea de inspirar a aquellos hombres desconsolados debería de haber recaído en sus oficiales. Algunos de ellos resultarían ser hombres extraordinarios, pero muchos otros, incluidos algunos de los más eficientes, eran tiranos cuyo lenguaje vulgar y dura disciplina provenían directamente del primitivo mundo rural. El resto solían ser tan inexpertos que los soldados más experimentados les despreciaban, tildándoles de simples muchachitos o, en el peor de los casos, de burócratas. Entre los peores oficiales se incluían los hombres que habían ascendido en la atmósfera que siguió a las purgas de Stalin, aquellos cuyo talento había atraído a los políticos. Era absurdo pensar que aquella gente pudiera inspirar a nadie. Konstantín Símonov describió muy bien el tipo. En Kerch, en 1942, conoció a un oficial al que llamaba Sorokin —«no recuerdo su nombre en absoluto»—, que le sorprendió por lo «poco marcial, ya que no sabía nada de la guerra. Su única buena cualidad —añadía Símonov— era el hecho de que sabía que no sabía nada, y, en consecuencia, hacía todo lo posible por no interferir, o, en caso de que se viera obligado, simplemente aparentaba que se implicaba, aunque en realidad no hacía nada en absoluto»[27].

«No hemos visto un solo oficial —murmurarían los opolchentsi supervivientes al volver renqueando a casa desde el frente—. Los generales huían, se cambiaban de pantalones, y nos dejaban escapar»[28]. Su historia se repetía en las divisiones de los soldados más experimentados. En octubre de 1941, el comandante de la L División de fusileros del V Ejército, Dorodny, informaba de que sus hombres no habían recibido el apoyo de la artillería que se les había prometido para la defensa de la carretera de Mozhaisk, en Moscú. «Tuvimos que mantener a raya a los tanques con fusiles y ametralladoras», se quejaba. El oficial al mando, general Kamera, le escuchó durante unos momentos antes de gritar que había que fusilar de inmediato al comandante de la artillería, Vasiukov. Pero la medida estaba fuera de lugar, ya que todavía se necesitaba a Vasiukov y sus grandes cañones para la campaña de la mañana siguiente. «Lo investigaré», replicó finalmente Kamera, y subió a su coche. «Jamás volví a verle —escribiría Dorodny—. Parece reforzar su autoridad no haciendo nada, dejando que los demás derramen su sangre»[29].

Los oficiales que permanecían en el campo de batalla, hombres como Dorodny, actuaban según su sentido del deber y probablemente a partir de una experiencia militar que se remontaba a la guerra civil. Algunos eran profesionales, y otros reforzaban su bien entrenada resolución con una auténtica fe comunista. Los soldados, en cambio, tenían menos iniciativa. Si aquel invierno permanecieron en el campo de batalla, fue por inercia, por lealtad a sus amigos, o por el espíritu de equipo que inspiraban las experiencias compartidas de terror, privaciones y aislamiento de su antigua vida[30]. Su mundo se había venido abajo, sus deseos se habían visto sofocados. En lugar de elegir un futuro, se habían convertido en criaturas de su propio destino. El mundo que había más allá de las líneas de trincheras y las rutinas controladas por el ejército resultaban aterradores por sí mismos, y los relatos de los refugiados y desertores lo hacían parecer aún más terrible y misterioso. Pero una emoción podía destacarse de entre los confusos impulsos de casi todos los militares aquel invierno, y era el deseo de venganza.

«Finalmente, después de medio año, he encontrado tu rastro —le escribiría Misha Volkov a su esposa en febrero de 1942—. Hoy mi alegría no tiene límites, aunque solo será completa cuando reciba una carta de tu mano». La consumación llegaría poco después. «Hoy es el día más feliz de mi vida —escribiría el artillero—. Al fin, después de toda mi búsqueda, te he encontrado». Volkov se había sentido torturado por la angustia. La última vez que había visto a su esposa y a su hija había sido cuando vivían tranquilamente en su casa de Kiev. Después ya no había habido tiempo para cartas, ya que el propio Volkov había estado en el frente, y luego, en septiembre, Kiev había caído. Corría el rumor de que todos los judíos de la ciudad habían muerto. Desesperado por tener noticias de su familia, Volkov escribió a todos sus conocidos. Finalmente, en el nuevo año, hizo un llamamiento público por la radio. Luego recibió tres cartas de personas a las que apenas conocía. Su mujer estaba a salvo. Le decían cómo podía conseguir su nueva dirección.

«En los últimos ocho meses he pasado por muchas cosas —escribía Volkov—. Pero mis problemas no pueden compararse en modo alguno con todo lo que tú, sin duda, has pasado. Primero lo de Kiev, y luego la evacuación y la incertidumbre sobre mí. Puedo imaginar lo difícil que debe de haber sido para ti, pero al menos no te quedaste en Kiev para caer en manos de los monstruos fascistas». Por una vez, seguía escribiendo, los periódicos aún se habían quedado cortos a la hora de denostar al enemigo. Y él empezaba a comprender por qué luchaba. «Por mucho que se escriba en los periódicos sobre sus atrocidades —proseguía—, la realidad es mucho peor. He estado en algunos de los lugares en los que habían estado esas bestias. He visto los pueblos y ciudades quemados, los cuerpos de mujeres y niños, a los desgraciados habitantes despojados; pero también he visto las lágrimas de alegría cuando esas personas nos encontraban … El espíritu de esos lugares me ha afectado y ha crecido en todos nuestros soldados …»[31]

Los hombres como Volkov no tenían la posibilidad de volver a casa. Tenían que confiar en que el ejército en su conjunto, e incluso el Estado, protegerían a las familias en peligro. Por mucho que antes hubieran dudado de Moscú y su ideología, e incluso si aún seguían haciéndolo en un rincón de su mente, el único modo de dormir por las noches era tratar de creer que Stalin, el gobierno y sus propios compañeros militares cuidarían de sus seres queridos. Y en aquella guerra estaban aprendiendo muy deprisa. Puede que no hubieran creído los rumores de las primeras semanas —la maquinaria propagandística siempre había generado mentiras—, pero al cabo de poco tiempo habían podido ver y tocar las pruebas por sí mismos: aquel invierno, las tropas destacadas en el frente para reconquistar las aldeas más próximas a Moscú encontraron y fotografiaron los primeros cuerpos mutilados, quemados, destrozados, magullados y congelados sobre la fina capa de nieve.

Matanza de judíos de Kaunas (fotografía encontrada en el bolsillo de un suboficial alemán capturado más tarde durante la guerra, cortesía del Archivo Estatal de la Federación Rusa)

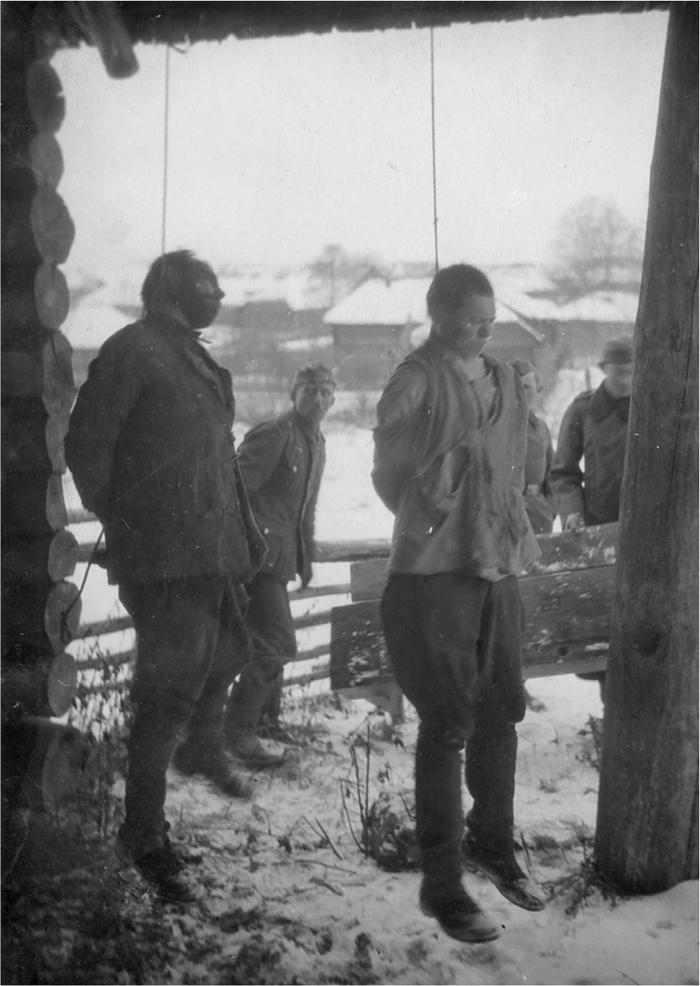

Parecía que el enemigo disfrutaba con la violencia. Los refugiados que escapaban contaban historias de fusilamientos masivos, de torturas de partisanos. Los fascistas bebían y se reían mientras los cuerpos de sus víctimas ardían en piras empapados de petróleo. «Según la población local —escribía un hombre de Smolensk—, el 13 de diciembre de 1941 el enemigo encerró a los prisioneros del Ejército Rojo en un edificio de cuatro plantas rodeado de alambre de espino. A medianoche, los alemanes le prendieron fuego. Cuando los soldados del Ejército Rojo empezaron a saltar por las ventanas, los alemanes les dispararon. Unas setenta personas murieron por los disparos, y muchas murieron quemadas»[32]. Algunos soldados de la Wehrmacht se quedaban recuerdos de aquella violencia. Una fotografía hallada en el bolsillo interior de un soldado de infantería alemán capturado aquel invierno mostraba la matanza de judíos de Kaunas. En otra se veía a un soldado alemán contemplando a dos rusos colgados de una soga. Ni siquiera los hombres más curtidos del Ejército Rojo podían ignorar la espantosa verdad que mostraban aquellas imágenes. Ya no era prudente, pues, argumentar que daba igual un dictador que otro mientras Rusia pudiera tener un poco de paz.

No todos los soldados llegaron a aquella conclusión al mismo tiempo —algunos jamás lo hicieron—, y pocos de ellos llegaron a ella con facilidad o a la ligera. Era como si el mundo personal de cada uno —su mundo de preguerra— hubiera de desmoronarse, de fallarles, para que pudieran entender el sentido de su vida. Volkov tenía pesadillas sobre su esposa y su hija; Moskvin, en su oscura choza, tuvo que repensar su comunismo. Los hombres de más edad parecían pensar en su pasado, en los años de ensueño de los cambios dirigidos por el Estado, con algo parecido a la perplejidad. Ahora el pasado brillaba como un paraíso infantil. El contraste por sí solo hacía aparecer más claras las imágenes. Aquellos años de paz, que tan duros habían parecido, habían sido en realidad años de aceptación, de vida fácil y segura; una época de oportunidades que cada hombre valoraba solo ahora, retrospectivamente. De manera extraña, sin embargo, cuando ya no podía haber escapatoria, la precipitación de la acción bélica proporcionaba un sentimiento de renovada valía. «Es algo parecido al modo en que una persona sana no es consciente de su cuerpo —escribía un soldado tratando de describir sus sentimientos—. Solo cuando algo empieza a dolerte entiendes lo que realmente es la salud»[33].

Soldados alemanes junto a los cadáveres de sus víctimas rusas (otra fotografía celosamente guardada por su dueño alemán, cortesía del Archivo Estatal de la Federación Rusa)

De modo parecido, también el miedo a la muerte venía a dar por primera vez a algunas personas —incluidos hombres que rondaban los cuarenta años o aún mayores— un auténtico gusto por la vida. En aquel momento, el efecto solía ser desolador. Los veteranos caían víctimas del fatalismo, del sentimiento —basado en los hechos y no en la premonición— de que, ahora que habían aprendido a valorar la vida, estaban prácticamente muertos. Sus esperanzas, si las tenían, se centraban entonces en sus esposas e hijos. «Es difícil saber cuánto tiempo seguiré vivo», escribía un hombre a su esposa en enero de 1942. Ella estaba esperando su primer hijo, pero él sabía que no llegaría a verlo. Le decía que no podía describir lo que había presenciado en el frente. En lugar de ello, prefería pensar en el futuro de ella y de su hijo. «Haz con mis cosas lo que consideres oportuno —escribía—. Son tuyas, como yo soy tuyo y tú, mía. Simochka, sea niño o niña, te pido que lo eduques de acuerdo con tus propias creencias. Háblale de mí, de tu esposo y su padre»[34]. «No se puede decir que esté vivo —escribía otro soldado a su mujer y su hija—. No. Una persona muerta está ciega, y por esa razón lo único que me interesa es vuestra vida, mi única preocupación es recordaros»[35].

El sentimiento de apego a la madre patria de la preguerra se disolvía tan rápidamente como el sueño de una victoria fácil. En la escuela, Gordon había sido un ingenuo internacionalista. Los primeros alemanes que conoció eran prisioneros, un oficial y dos soldados de infantería. Uno de los soldados era un obrero. «Al principio no entendía —recordaría Gordon— qué quería decir el intérprete cuando le preguntaba cómo era que un proletario podía alzar las armas contra la tierra de los soviets, la primera patria del proletariado de todo el mundo. Respondió que la mayoría de los hombres de su unidad eran campesinos o trabajadores, y que para ellos la “patria” no era Rusia, sino Alemania. Aquella respuesta nos hizo reflexionar a todos sobre el significado de la frase: “la Unión Soviética, patria del proletariado mundial”»[36]. Y lo mismo hizo el primer contacto directo con las frías realidades de aquella patria: marchas forzadas, ventiscas, niebla, pasar hambre y excavar, excavar de manera interminable en aquella tierra fría y húmeda. «El partido nos dijo que no había nada más querido que la madre patria», declararía un veterano bielorruso. Pero el modo de concebir aquella madre patria estaba cambiando para todo el mundo. Para algunos, como Moskvin, el concepto se ampliaba para abarcar un nuevo paisaje de aldeas, campesinos iletrados y adustos combatientes locales cuya dureza igualaba a la suya propia. Para otros, en cambio, la noción se estrechaba, reduciéndose desde la fraternidad universal hasta limitarse a una oleada xenófoba de sagrado chovinismo ruso.

Fue por entonces, en el otoño de 1941, cuando Stalin empezó a revisar su propia retórica en relación con la madre patria. El discurso que pronunció aquel mes de noviembre, con ocasión del desfile nacional del Ejército Rojo que conmemoraba el XXIV aniversario de la revolución de Lenin, hablaba del heroico pasado de Rusia. Se recordaban con detalle las duras pruebas de la guerra civil, cuando el gobierno de Lenin estuvo a punto de caer —nada más era posible en aquella clase de ocasiones—, pero al catálogo de luchas vinieron entonces a unirse otras épicas más antiguas. Se llamaba a los soldados rusos a emular a sus ancestros: Alexandr Nevski, Dmitri Donskói, Minin y Pozharski, Alexandr Suvórov, Mijaíl Kutúzov[37]. «¡Que el victorioso estandarte de Lenin os bendiga!», continuaba el líder[38]. Las tropas defensoras de Rusia también podían contar con la bendición de la Iglesia ortodoxa. Desde el primer día de aquella guerra, Sergio, metropolitano de Moscú y Kostromá, había insistido en que la Iglesia debía apoyar al pueblo en su lucha[39]. Las restricciones que el Estado había impuesto al culto en la preguerra se vieron poco a poco suavizadas. Pero aunque apreciaban los tótems —cruces de hojalata o copias de poemas—, la religión formal, que tanto consolaba a algunos civiles, resultaba de poca ayuda para los soldados del frente. Era más probable que fueran la rabia y el odio —que el Estado también alimentaba— lo que inspiraba a los hombres que estaban a punto de entrar en combate. En 1941, Pravda eliminó el que había sido su eslogan de cabecera en época de paz, «¡Proletarios del mundo, uníos!», sustituyéndolo por «¡Muerte a los invasores alemanes!».

«Jamás dejé de tener el sentimiento de que esa era una auténtica guerra del pueblo —escribiría Alexandr Werth—. La idea de que aquella era su guerra era, en general, tan fuerte entre los civiles como entre los soldados»[40]. Habría resultado difícil permanecer neutral tras haber presenciado los efectos de la conquista alemana aquel año. Cuando cayó Kursk, en noviembre, se capturó a todos los hombres sanos y se les recluyó en cualquier lugar en donde se pudo extender alambre de espino. A los más afortunados se les encerró en el cine central, pero la mayoría quedaron al aire libre, tiritando de frío. No se les dio ninguna clase de alimento. Luego se les puso a trabajar, y quienes no satisfacían a sus captores eran golpeados con porras de goma y amenazados con la muerte. El segundo día de la ocupación, a quince activistas comunistas, incluidas cuatro mujeres jóvenes, se les obligó a cavar tumbas en la negra tierra cerca de la plaza central, y luego se fusiló a cada uno de ellos. Corría el rumor de que alrededor de otras setecientas mujeres jóvenes habían sido capturadas y obligadas a ejercer de prostitutas en improvisados burdeles para los soldados alemanes. «Las calles están vacías —informaba la inteligencia soviética—. Las tiendas han sido saqueadas. No hay suministro de agua ni de electricidad. Kursk se ha derrumbado. Allí la vida ya no avanza»[41].

Kursk no era una ciudad que tuviera una comunidad importante de judíos. De haberlo sido, habría presenciado aún más fosas comunes, más asesinatos y más temor cuando aquellos encarnizados ejecutores disfrutaron del privilegio del poder. En todas las poblaciones, los fusilamientos masivos empezaron tan pronto como llegó la Wehrmacht. Algunos, como la matanza de Babi Yar en Kiev, fueron realizadas por Einsatzgruppen («grupos de acción») especiales; pero muchos de ellos, como el fusilamiento de 650 judíos en Klintsi, 540 en Mglin, 350 en Kletnia y varios miles más en la antigua Palé judía, se trataron como operaciones militares rutinarias. Los primeros asesinatos aterrorizaron a la población local; pero como observaría un agente soviético cerca de Smolensk, a la larga su efecto sería el de endurecer su corazón. «Ahora se ríen de los alemanes —afirmaba un informe de 1942—. La gente se ha vuelto más valiente frente a la muerte, saben que deben combatir al enemigo con cada gramo de sus fuerzas». En las primeras semanas había habido numerosos colaboradores bien dispuestos, pero luego, aquel primer otoño, el «odio al enemigo» de la gente seguía «creciendo y creciendo»[42].

Moskvin observó el mismo cambio en el talante de los campesinos. A finales de agosto de 1941 el politruk estaba cerca de la absoluta desesperación. Era consciente de que el fusilamiento de judíos no preocuparía a sus anfitriones, puesto que les culpaban de la mayoría de los problemas que había traído el comunismo. Su antisemitismo iba de la mano de una «fanática creencia en Dios», una fe que los invasores alemanes toleraban prudentemente en todas partes. Algunos incluso se presentaban voluntarios para convertirse en agentes locales del fascismo —politzei—, pero lo que les impulsaba en el fondo no era la política, sino la supervivencia. «Tras cada combate —señalaba Moskvin—, se precipitan sobre el campo de batalla para despojar a los cadáveres de todo lo que puedan encontrar». La esperanza más querida de aquellos campesinos era el fin del poder soviético; pero en septiembre de 1941 se enteraron de que los alemanes habían ordenado que las granjas colectivas debían permanecer. Al igual que a las autoridades soviéticas de la preguerra, a los conquistadores únicamente les preocupaba la facilidad con la que se podía recolectar y transportar hacia otros lugares el cereal de los campesinos. Pero aquel resultaría ser un error irreversible. «El ánimo de la población local ha cambiado bruscamente», escribía Moskvin el 30 de septiembre. Su corazón seguía hastiado de las noticias que llegaban del frente. Como todos los que le rodeaban, estaba desesperadamente necesitado de consejo[43]; pero al menos ya no corría el peligro de ser víctima de una traición barata.

Moskvin también estaba solo. El ejército que él recordaba resplandecía al calor de la camaradería, pero ahora las tropas regulares podrían haberle corregido con respecto a aquello. En aquella fase de la guerra, pocos hablaban de sus compañeros en las cartas que escribían a sus familias. Los grupos primarios, los «colegas», que tan importantes serían para los soldados estadounidenses en Vietnam, apenas parecen haber tenido papel alguno a la sombra de la derrota. Las unidades quedaban destrozadas y divisiones enteras eran aplastadas. Luego, a los supervivientes, conmocionados y exhaustos, se les iban asignando nuevos destinos gradualmente cada vez que se necesitaban hombres. Las tripulaciones de los tanques y de aviones, en ambos casos un tipo de soldados que suelen formar fuertes vínculos a través de la dependencia mutua y el riesgo compartido, no tendrían una función tan evidente en esta fase de la guerra como a partir de 1943. Y además el ejército estaba en retirada, desordenado, desperdigado a través de un territorio gigantesco. Los hombres seguían estableciendo lazos de amistad en aquel mundo extremo, seguramente más fuertes y verdaderos que en tiempos de paz; pero la mayoría de aquellas relaciones estaban destinadas a no perdurar. La lealtad entre compañeros, de hecho, podía muy bien ser retrospectiva y motivada por la aflicción de la pérdida. En 1941 los vínculos sentimentales más fuertes solían ser con los muertos, y la fuerza de la determinación de todo soldado se convertía en algo sagrado a través del sacrificio de su sangre.

La otra figura que había desaparecido del mundo imaginario de los soldados en esta fase de la guerra era la de Stalin. Moskvin, por ejemplo, apenas lo menciona. En aquella remota aldea el líder carecía completamente de relevancia. Solo el recuerdo de la paz parecía conjurar todavía al gran hombre. Las personas de mayor edad jamás olvidarían las traiciones de 1929, el dolor de la pobreza y la pérdida; y ahora Stalin les fallaba de nuevo. Pero los jóvenes, y los millones de personas que se replanteaban su universo mientras veían morir a sus camaradas, buscaban algún consuelo al tiempo que se acercaba el invierno. Ese fue el proceso por el que el líder se transformó en un tótem, en la única constante que prometía salvación y que se mantenía fuerte. El Stalin que desempeñaba ese papel ya no era el mismo hombre, en la imaginación, que el líder de la década de 1930; o mejor dicho, representaba el paraíso perdido rememorado por un mundo que se desvanecía. Era un talismán, un nombre, una imagen vacía que algunos aborrecían en privado. Pero en aquella oscuridad era mejor encontrar algo en lo que creer que morir en la más absoluta desolación.

Según el mito patriótico, ejércitos enteros usaron el mismo eslogan para levantar su espíritu en el umbral de la batalla. Aunque los veteranos alemanes recuerdan sobre todo el espeluznante «¡Urá!» soviético, el grito de guerra oficial que rememorarían más tarde millones de supervivientes del Ejército Rojo era «¡Por la patria! ¡Por Stalin!». En los últimos años, algunos viejos soldados, especialmente los que jamás llegaron a oficiales, han expresado sus dudas sobre el empleo de esa frase. «¿Gritábamos eso? —preguntaba riendo Iván Gorin, soldado e hijo de campesinos—. Estoy seguro de que gritábamos algo cuando nos lanzábamos a las armas, pero no creo que fuera algo tan refinado». Los oficiales y policías estaban demasiado lejos tras las líneas para poder oírlo. Quienes utilizaban los eslóganes, sin embargo, tenían buenas razones para corear las conocidas palabras. Independientemente de lo que afirmara más tarde Gorin, o escritores como el veterano Vasili Bikov, lo cierto es que la superstición impedía proferir juramentos en el momento de entrar en batalla[44]. Y habría resultado difícil acordar entre todos una expresión alternativa sin alertar a la policía secreta. Aunque los hombres murmuraban montones de cosas, y todos usaban el prolongado y terrible «¡Urá!», es posible que las famosas palabras fueran tan comunes como luego han afirmado los supervivientes. Pero la cuestión es que apenas importaba qué frase empleaban los hombres. Necesitaban un grito de guerra, un sonido fuerte que unificara cada par de pulmones y pusiera sus músculos en tensión. Lo importante aquí era el sonido, no su contenido. El eslogan se hizo sagrado por derecho propio. Y luego el hombre de carne y hueso asumió poco a poco el carisma que lo envolvía[45].

En esta fase inicial, sin embargo, las personas a las que más preocupaba Stalin y su imagen eran los propagandistas. Pese a la presión de una probable derrota, algunos oficiales consideraban que había que dedicar tiempo, como se había hecho siempre, a fomentar mitos y a cultivar falsos enemigos internos. En febrero de 1942, un recluta de Siberia fue destinado al norte, al frente de Voljov, cerca de Leningrado. El batallón de esquiadores al que se había incorporado fue desintegrado por el fuego alemán en el plazo de una semana, y él fue trasladado a la 281.ª División de infantería regular. Era esta una guerra de posiciones, y él y sus camaradas se pasaban el día cavando nuevas trincheras, esquivando los bombardeos y preguntándose por qué luchaban. «Lo único que sabíamos —explicaría posteriormente el anciano a sus hijos— era que luchábamos por la madre patria». Su apellido, Jabibulin, sugiere que para él la madre patria había estado antaño al este de la propia Rusia, lo que probablemente explica por qué le escogieron a él cuando la Sección Especial necesitaba un chivo expiatorio. El pretexto fue la observación casual que hizo a un soldado ucraniano que había fracasado en su intento de arrancarse el pulgar de un tiro.

—Podías haberlo hecho mejor —observó Jabibulin—. Te habrían desmovilizado.

El joven le preguntó bruscamente si es que no quería luchar.

—¿Qué puedo decir? —le respondió Jabibulin—. El caso es que estamos luchando.

Y luego, con algo menos de cautela, o quizás movido de compasión hacia el muchacho, añadió algo sobre la triste vida desperdiciada.

Jabibulin fue arrestado al cabo de tres días y acusado de fomentar la oposición a la lucha popular en nombre de la madre patria y de Stalin. Aquellos cargos comportaban la pena de muerte, pero Jabibulin escapó con una condena a diez años de cárcel, parte de la cual, irónicamente, cumplió en una prisión en la que el propio Stalin había languidecido cuarenta años antes. Sobrevivió, pues, y mucho más tarde, tras la caída del comunismo, tuvo ocasión de ver su propio expediente en la KGB. Fue entonces cuando supo que otros hombres, sus camaradas, habían aceptado declarar en su contra, y en qué medida los investigadores se habían obsesionado, entre otras cosas, por su actitud con respecto a Stalin. Las declaraciones, que seguramente fueron dictadas por la policía, nos dicen más sobre las necesidades propagandísticas del propio Estado que sobre el verdadero pensamiento de los soldados en aquella época. Resulta interesante, pues, que en el caso de un hombre que hasta su detención parece que apenas dedicó un solo pensamiento al líder aparecieran testigos que afirmaran haberle oído decir: «Yo no lucharé por Stalin. Si ha de ser por Stalin, yo no lucho»[46].

Cuando luchaban, los hombres apenas pensaban en la comida; pero todos los demás momentos de vigilia estaban presididos por un hambre incesante. Su dieta habitual, según un politruk que combatió en la defensa de Moscú, comprendía un desayuno a las seis de la mañana, que incluía una sopa «tan espesa que podías dejar la cuchara dentro en la posición que quisieras», una comida a base de kasha de trigo sarraceno, té y pan, y luego más sopa y té al anochecer. Un enfermero supervisaba la preparación de todos los alimentos, probando cada plato antes de que se sirviera a los hombres[47]. En 1941 la ración diaria para los soldados del frente incluía teóricamente cerca de un kilogramo de pan, 150 gramos de carne, trigo sarraceno, pescado seco y un buen pedazo de tocino o de manteca[48]. Pero incluso los propios politrukí admitían que «en combate lo de la comida resultaba mucho más complicado»[49].

Lo que eso significaba era que la mayoría de los soldados combatientes recibían solo raciones secas, y a veces nada en absoluto, durante días y días. «Vivimos en refugios subterráneos en los bosques —escribía un soldado a su familia en aquella época—. Dormimos sobre paja, como el ganado. Nos alimentan muy mal, solo dos veces al día, y entonces ni siquiera nos dan lo que necesitamos. Por la mañana recibimos cinco cucharadas de sopa … pasamos hambre durante todo el día»[50]. La incomodidad, en tales condiciones, representaba solo la menos grave de las consecuencias. Aquel invierno las temperaturas descendieron por debajo de los treinta grados bajo cero. «Siete de nuestros chicos tienen congelación en las piernas —escribiría un soldado a su madre en febrero de 1942—. Ahora están en el hospital. Tuvimos que ir siete días sin un mendrugo; estábamos exhaustos y muertos de hambre. Desde que he vuelto no hago otra cosa que comer. Se me han empezado a hinchar un poco las piernas por la noche; como mucho, y me duele constantemente el estómago»[51]. Incluso los burócratas empezaron a preocuparse. Aquel invierno conoció un constante flujo de órdenes relativas a comida caliente y suministros vitales para el frente[52].

Artilleros comiendo junto a sus armas, 1941.

Los hombres carecían asimismo de prendas de vestir básicas. Los rusos sienten el frío como todos los demás europeos: no tienen ninguna mágica fuente de calor interna, por mucho que sus destemplados enemigos pensaran lo contrario cuando la lluvia de octubre empezó a convertirse en aguanieve. Después de la guerra de Finlandia, el Estado Mayor había estado revisando la cuestión de la indumentaria de invierno para los soldados soviéticos, y no cabe duda de que las valenki, las chaquetas y los pantalones acolchados, los guantes de piel y los gorros cálidos salvaron miles de vidas en el Ejército Rojo a lo largo de la guerra. Por el contrario, uno de los personajes característicos de las farsas bélicas soviéticas era el denominado «Fritz de invierno», el desafortunado soldado alemán forzado a vestir con mitones robados, ropa acolchada con papel de periódico y unas estrafalarias enaguas[53]. Pero también el Ejército Rojo tenía problemas. Con la producción casi paralizada, no podía garantizarse la renovación de suministros. En 1942, por ejemplo, la industria soviética del calzado produciría un número de botas suficiente solo para proporcionar 0,3 pares a cada habitante del territorio[54]. El almacenamiento, las reparaciones y el reciclaje resultaban vitales para la mera supervivencia. Pero los hábitos aprendidos tras varios años de coexistencia con los burócratas y planificadores estatales podían resultar difíciles de romper. En septiembre de 1941, los inspectores descubrieron un cargamento olvidado de 266 000 pares de pantalones militares apilados sin protección alguna y completamente cubiertos de moho[55]. Decenas de miles de botas de invierno aguardaban la oportuna reparación mientras centenares de reclutas afrontaban el invierno sin ninguna clase de calzado[56]. En la primavera siguiente la situación era tan crítica que se prohibió que los oficiales y soldados que servían tras las líneas recibieran sobretodos con su equipo de verano; en lugar de ello, habían de contentarse con unas chaquetas acolchadas de segunda mano procedentes del frente[57].

El mercado negro experimentó un gran florecimiento. Se «desviaban», o se robaban directamente, toda clase de pertenencias militares: botas y otras prendas de vestir, combustible, alimentos e incluso cazuelas[58]. En 1942 el tabaco se había hecho tan escaso que los moscovitas que encendían un cigarrillo solían ofrecer a los transeúntes, por dos rublos, la posibilidad de dar una calada[59]. Los suministros militares —al por mayor, anónimos, y, en consecuencia, muy fáciles de robar— representaban un tesoro al que ni siquiera los más honestos patriotas podían resistirse. Otro floreciente comercio fue el que surgió como resultado de la introducción, el 25 de agosto de 1941, de la ración de vodka destinada al frente. La idea era proporcionar a cada soldado que estuviera en activo 100 gramos diarios. Se encargó a determinados oficiales la labor de medir las porciones, y se suponía que cada diez días se haría un recuento del excedente no utilizado[60]. Pero el vodka resultaba demasiado precioso para tratarlo con tal pedantería: los oficiales y soldados que no estaban autorizados a recibir una ración se servían por su propia cuenta de los almacenes, y los furrieles más apurados de dinero lo vendían[61]. En enero de 1942, en Moscú —observaba Símonov—, la gente bebía más vodka que té. La ebriedad fue un problema constante entre los soldados del frente[62], y todo el mundo sabía que después de una batalla los suministros aumentaban. «Siempre era bueno servir en la infantería —recordaría un superviviente—. En la infantería o en la artillería. Los índices de muerte entre ellos eran los más elevados. Y nadie controlaba cuánto vodka se les enviaba».

Retrato humorístico del «Fritz de invierno», de una revista teatral del Ejército Rojo titulada El ejército ladrón, febrero de 1942.

Tampoco controlaba nadie a los muertos. «No es raro —decía una de las enrevesadas notas de Mejlis— que los cuerpos de los soldados … no se recojan del campo de batalla durante varios días, y a nadie le preocupa, aunque sería del todo posible enterrar a nuestros camaradas con todos los honores militares». Mejlis mencionaba un caso en el que catorce cuerpos habían permanecido sin enterrar durante cinco días, algo no demasiado sorprendente en el mes de diciembre, con el suelo helado, y con cada uno de los soldados en la desesperada necesidad de conservar al máximo sus fuerzas. «Los cadáveres en el campo de batalla —observaba Mejlis— tienen una resonancia política que afecta a la condición políticomoral de los soldados y a la autoridad de los comisarios y comandantes»[63]. De manera más apremiante, los muertos tenían pertenencias que hacían más falta a los soldados vivos. Cuando se formaba, a cada nuevo ejército se le reservaban nuevos uniformes; luego los soldados del frente necesitaban renovar su material, lo que se hacía reciclando ropa y equipamiento. «Después de unos combates muy duros —recordaría un politruk—, teníamos que enviar de nuevo a nuestros soldados al campo de batalla para recoger a los muertos con sus armas a fin de que pudiéramos utilizarlas a la mañana siguiente»[64]. Aquel mes de diciembre, Mejlis ordenaría que todos los cuerpos se enterraran sin demora y con el debido respeto (y una cuidadosa documentación)[65]. Diez meses después, las autoridades se quejaban de que los cuerpos seguían amontonados en las trincheras y los agujeros de las bombas, o, aún peor, que se dejaba que se los comieran las ratas. En cuanto a sus pertenencias, una nueva orden, fechada el 29 de noviembre de 1942, enumeraba los artículos que los equipos de enterradores debían recuperar, entre ellos «sobretodos, guerreras, gorros, pantalones y chaquetas acolchados, jerséis, guantes, botas y valenki»[66]. No se consideraba que los equipos de enterradores habían recuperado un cadáver a menos que también trajeran un fusil.

Para los soldados del Ejército Rojo, probablemente era mejor morir —si la muerte era rápida— que ser capturados. «Nuestro trato a los prisioneros de guerra —observaba un oficial de inteligencia alemán en febrero de 1942— no puede continuar sin que haya consecuencias. Ya no es por las arengas de los politrukí, sino por sus propias convicciones personales por lo que el soldado soviético ha llegado a esperar una vida de agonía, o la muerte, si es capturado»[67]. Aquel pensamiento hacía luchar más ardientemente a las tropas soviéticas y alimentaba un odio más profundo. «Si los alemanes trataran bien a nuestros prisioneros —le diría a Werth un coronel en 1942—, no tardaría en saberse. Es horrible decirlo, pero al maltratar y dejar morir de hambre a nuestros prisioneros, los alemanes nos están “ayudando”»[68].

Las decenas de miles de soldados del Ejército Rojo que se rindieron en junio y julio de 1941 nunca imaginaron el destino que les aguardaba en manos alemanas. Pero a finales de verano habían empezado a circular historias terribles. En agosto, Moskvin conoció al primero de los muchos soldados huidos a los que daría refugio en los meses siguientes. El relato de aquel hombre le heló la sangre. «Dicen que no hay cobijo —escribiría Moskvin— ni agua, que la gente muere de hambre y de enfermedad, que muchos carecen de la ropa o el calzado adecuado. Los tratan como esclavos, los fusilan por el más ligero delito, o simplemente por pequeñas infracciones, solo para divertirse». A los cautivos ucranianos —que, si así lo decidían, podían disfrutar ya de por sí de ciertos privilegios en los campos— se les alentaba a señalar a los comunistas y judíos. Las víctimas sufrían palizas, cavaban sus propias tumbas y morían tiroteadas por la espalda.

Moskvin sintió una de sus frecuentes punzadas de dolor espiritual. «Me doy cuenta de lo ingenuo que resultaba el entrenamiento de nuestro ejército —escribía en su diario—. Excluíamos totalmente la idea de convertirnos en prisioneros de nuestra visión de lo que era aceptable en la guerra; pero lo que les decíamos a los soldados y a nosotros mismos era que el enemigo utilizaba a los prisioneros para extraerles secretos, que les torturaban para persuadirles de convertirse en traidores. Todos nuestros ejemplos procedían de la pasada guerra, la guerra imperialista, y de los conceptos de la lucha de clases. Pero ahora estamos tratando con la Gestapo y las SS, y por lo que a ellos se refiere nosotros no somos más que rojos»[69]. Era una lección que también otros tuvieron que aprender poco a poco. Aquel enemigo no libraba una batalla de caricatura con los bolcheviques; su único objetivo era borrarlos del mapa.

«En la población de Rzhev hay un campo de concentración con quince mil soldados capturados del Ejército Rojo y cinco mil civiles —afirmaba un informe clandestino en diciembre de 1941—. Se les aloja en cabañas sin ninguna calefacción, y se les da de comer una o dos patatas heladas al día. Los alemanes arrojan a los prisioneros carne podrida y algunos huesos a través del alambre de espino. Eso les ha hecho enfermar. Cada día mueren entre veinte y treinta personas. A los que están demasiado enfermos para trabajar se les mata de un tiro»[70]. Fue un holocausto que devoró a millones de personas. Hasta la derrota alemana en Stalingrado, a la mayoría de los prisioneros soviéticos se les mantenía cerca del frente. «Muchos de ellos morían en el suelo —admitiría en Nuremberg un testigo alemán—. Hubo epidemias y se dieron casos de canibalismo». «Hasta bien entrado el año 1942 —comentaba Werth— los prisioneros de guerra rusos supervivientes no empezaron a considerarse una fuente de mano de obra esclava»[71].

Entre la minoría de soldados capturados que lograron sobrevivir, un número desproporcionado de ellos pertenecía a grupos étnicos no eslavos. Le debían la vida a las fantasías racistas alemanas y al puñado de quijotescos nacionalistas, establecidos en Berlín, que habían escapado de sus mismos países durante los problemáticos años de fundación del poder soviético. Ahora aquellos hombres recorrían los campos en busca de compatriotas. El rescate que les ofrecían, no obstante, era condicional. A los elegidos se les consideraba voluntarios de las denominadas «legiones» —georgiana, cosaca, del Turquestán— cuyo sagrado deber consistía en liberar a su patria del bolchevismo. Pero las decisiones de aquellos hombres difícilmente podían calificarse de libres, y decían más de los tormentos que sufrían que de sus verdaderas lealtades.

Ibrai Tulebáiev escapó exactamente de esa forma. En 1942 fue reclutado para la legión del Turquestán, pero en 1943 desertó y se pasó de nuevo al bando soviético. El policía que le interrogó registró hasta el menor detalle de su descripción de los campos a los que sobrevivió entre agosto de 1941 y la primavera de 1942. El primero de ellos se hallaba en suelo polaco. Estaba integrado por doce bloques, cada uno de los cuales albergaba entre 1500 y 2000 prisioneros. A los hombres se les encerraba allí dentro cada atardecer, y se disparaba sobre cualquiera que saliera. Cada noche, diez o quince de ellos morían de ese modo. De día, los guardias alemanes utilizaban a los presos para hacer tiro al blanco, y a algunos les hostigaban con perros. A veces hacían apuestas con los animales —no con los hombres— para ver cuál de ellos luchaba con más ahínco. Había tan poca comida que los prisioneros hambrientos arrancaban la carne a los cadáveres. La enfermedad mataba a los que lograban sobrevivir a las aficiones de sus captores. Pero Tulebáiev fue desalojado de allí: los alemanes habían percibido sus rasgos étnicos, y, por otra parte, habían empezado ya a segregar a los posibles combatientes por la libertad nacional. Tenían un modo muy cruel de quebrantar el ánimo de los hombres. En diciembre de 1941, según calculaba Tulebáiev, había unos ochenta mil prisioneros en su nuevo campo. La mayoría de ellos vestían los mismos uniformes ligeros que llevaban en junio. En febrero, casi todos ellos, menos unos tres mil aproximadamente, habían muerto de frío, desnutrición, tifus y disentería. En diciembre doce habían sido fusilados por canibalismo; cuando empezaron a fundirse las nieves, en abril, habían sobrevivido demasiado pocos como para preocuparse de ellos[72].

Las mismas historias se repitieron en diversos campos de Polonia, Bielorrusia y Ucrania. En Dubno golpeaban a los hombres hasta matarlos. En Minsk torturaban a las víctimas desnudas alternando jarras de agua helada y de agua hirviendo. Allí donde había prisioneros, se fusilaba a los politrukí y a los judíos apenas se les identificaba, y luego los alemanes empezaban a separar a quienes no eran de origen ruso. Habrían de transcurrir varios meses antes de que las nuevas legiones estuvieran preparadas para esgrimir las armas del bando alemán. Muchos de sus integrantes tuvieron que pasar primero varias semanas en hospitales especiales recuperándose del purgatorio de su encarcelamiento. No siempre eran plenamente conscientes del giro que estaban a punto de dar los acontecimientos.

«Lo hacían por un mendrugo de pan extra —me explicaría Shalva Maglakelidze, hija de un líder nacionalista de Georgia durante la guerra—. Sabían que mi padre les había salvado la vida».

Maglakelidze, que no había vuelto a poner los pies en suelo soviético desde 1921, creía que su padre estaba levantando un ejército destinado a liberar a su pueblo. Los georgianos a los que él rescató, por el contrario, se limitaban a aferrarse a la más mínima posibilidad de seguir con vida.

La amenaza de la muerte era a veces así de real para quienes se encontraban en el lado equivocado de las líneas alemanas. Pronto descubrirían que aquella era una guerra de aniquilación; una guerra de tierra quemada, de deportaciones masivas y de fáciles matanzas públicas. Con apenas información, y sin ninguna fe ni en el Estado soviético ni en el alemán, cada persona había de sopesar las opciones de su propia supervivencia. En julio de 1941, miles de lugareños se unieron al bando alemán como politzei, agentes del poder nazi en la zona ocupada. Algunos estaban bastante bien dispuestos; eran los que celebraran la inminente derrota de todos los odiados rasgos distintivos de un imperio al que consideraban un monstruo soviético, bolchevique o incluso judío. Otros tomaban la decisión de manera impulsiva, para evitar acabar en la cárcel o con una bala en el cuerpo. «Durante la retirada del Ejército Rojo nuestra agitación era muy débil», admitía un informe de la inteligencia soviética en septiembre de 1942. Insistía en que muchos se habían unido a los politzei y al millar de hombres de la paramilitar «legión ucraniana» que había aterrorizado a los partisanos de la región de Smolensk aquel verano para escapar a la muerte o a la tortura en un campo de prisioneros alemán; pero la consecuencia era que, para otros, el sueño soviético (si alguna vez les había resultado apetecible) ahora se había agriado.

A los ojos soviéticos, el problema era que en las regiones ocupadas había demasiada gente que, al verse sin líderes y sin Estado, había «escuchado a los hitlerianos y les había seguido»[73]. La respuesta de Moscú fue llegar a esas personas a través de un nuevo grupo de combatientes: los partisanos. En los meses que desembocaron en la «Operación Barbarroja» apenas se había hecho planificación alguna en relación con una posible guerra de guerrillas, pero Moscú no tardaría en comprender el potencial de los destacamentos de partisanos. «Debe haber grupos de resistencia para combatir a las unidades enemigas —había ordenado Stalin en julio de 1941—. En las zonas ocupadas deben crearse unas condiciones intolerables para el enemigo y sus cómplices»[74]. Los mitos bélicos todavía celebran las hazañas de aquellos osados guerrilleros, los hombres y mujeres que cortaron las líneas de suministro alemanas volando puentes y vías férreas, los héroes que prepararon el camino a las tropas del Ejército Rojo. Esa fue ciertamente una parte de su trabajo —una parte costosa—, pero resulta dudoso que su auténtica valía residiera en el sabotaje. Como señala un informe de 1942, «la naturaleza aborrece el vacío»[75]: la principal tarea de los partisanos era, en realidad, mantener el dominio del poder soviético[76].

La unidad de la OSMBON de Mijaíl Ivánovich fue una de las primeras en marcar el camino para recuperar el territorio que ocupaban los alemanes. Su tarea consistía en perseguir a los desertores del Ejército Rojo, fusilar a los provocadores y establecer alguna clase de disciplina tras las líneas. Los grupos de partisanos que él ayudó a formar se convirtieron en el rostro del poder soviético en los remotos bosques de la provincia de Smolensk. Sus hombres aportaban algo más que disciplina: sus pistolas venían respaldadas por la promesa (no siempre cumplida) del reabastecimiento. Más tarde ayudarían también a establecer las rutas por las que podría intercambiarse correspondencia (cuidadosamente censurada) a través de las líneas. Las noticias de la «gran tierra» que llegaban del este generaban nuevas esperanzas y una renovada lealtad en algunas aldeas sitiadas[77]. Los soldados de la OSMBON incluso trataban de ganarse a los campesinos ayudándoles en los campos. Realizaban su labor de agitación recogiendo y difundiendo informes del Sovinformburó para contrarrestar la propaganda alemana. Organizaban mítines del partido para celebrar determinados aniversarios, para enseñar higiene y tácticas básicas de supervivencia, y, en general, para recordar a la gente las delicias de la vida soviética. Sus esfuerzos contribuyeron a formar un nuevo ejército paralelo en los bosques. En noviembre de 1942, según informes soviéticos, había alrededor de 94 000 partisanos tras las líneas alemanas desde el Báltico hasta Crimea. Algo menos del 10 por ciento estaban en la región de Smolensk[78]. Fue a ellos a quien acabó acudiendo Nikolái Moskvin.

Al principio, el politruk había sido incapaz de decidir si debía unirse a los partisanos o tratar de llegar a la base del Ejército Rojo más cercana. En octubre le llegaron rumores de que este combatía cerca de Viazma, pero luego perdió la pista, y empezó a temer que el ejército hubiera huido hasta quedar ya fuera de su alcance. Lo que le sostuvo durante las primeras nieves fue la noticia, que trajeron los prisioneros huidos, del discurso de Stalin del 7 de noviembre, cuando el líder se dirigió a los soldados en la Plaza Roja. «Todo el mundo sigue en su puesto —escribió Moskvin—. Pronto habrá celebraciones en todas partes». Pero aquel alivio resultaría prematuro. Habrían de pasar aún varios meses antes de que el fugitivo pudiera tener la oportunidad de pasar a la zona soviética. En marzo, cuando el invierno empezó a suavizarse, se dirigió hacia el este con el propósito de alcanzar al Ejército Rojo más allá de Kaluga. Moskvin fue capturado cuando se acercaba a las líneas alemanas. Los soldados alemanes le llevaron al campo de Granki, una estación de retención del frente que era poco más que un gran patio. Allí conoció a los supervivientes del cerco del otoño anterior en Viazma. Llevaban seis largos meses en el campo. «Quien no lo haya visto —escribiría Moskvin— no puede imaginar el absoluto horror de esta tragedia humana. Yo lo vi con mis propios ojos. La gente moría de agotamiento, de frío y de las palizas».

Pero Moskvin no estaba destinado a morir con ellos. Sano y decidido, aún tuvo la fuerza de voluntad suficiente para escapar a unos guardias que, por su parte, estaban helados y deprimidos por el invierno. Seis días después de su captura estaba de nuevo en fuga. Pero había perdido su documentación. Por leal que fuera, sabía que los rojos podían fusilarle con facilidad por desertor. Fue aquella certeza la que le impulsó a dirigirse hacia el oeste en lugar de hacia el este. Aquel mes de junio, se unió a un grupo de partisanos integrado por antiguos soldados como él mismo. «Resulta ciertamente satisfactorio combatir así a los fascistas —escribiría con desenfado aquel mes—. Podemos cogerles en las carreteras, en sus escondites, casi sin ningún coste para nuestros propios hombres». El 29 de julio, su batallón mató a un grupo de guardias alemanes, se llevó a un montón de politzei como prisioneros y se apoderó de dos nuevas ametralladoras. «Estoy haciendo un buen negocio», escribía. Y luego, en agosto, llegaría la mejor noticia del año. «Hoy me he llevado una gran alegría —escribiría entonces—. He recibido tres cartas, una de ellas de la gran tierra[79]. Mis padres viven. María vive. ¡Hurra!»

Si podían llegar cartas y los hombres podían escapar, es posible que muchos partisanos, incluidos los mejores combatientes, regresaran para reforzar las filas del Ejército Rojo. Pero al Estado le resultaban más útiles donde estaban. Como siempre, la política oficial era insensible, ya que, aunque los hombres tenían órdenes de permanecer en su puesto, no recibían ni alimentos ni armas. «Tenemos instrucciones de quedarnos en el triángulo de Smolensk y seguir combatiendo —anotaría Moskvin en septiembre de 1942. Su optimismo había empezado a disminuir—. El invierno será duro. La mitad de nuestros hombres no tienen ni la ropa ni el calzado adecuado». Como los forajidos en los que se habían convertido, sus soldados empezaron a desertar. El propio Moskvin no tardaría en maldecir la insensibilidad de Moscú. «Se supone que vivimos de robar al enemigo y de ganarnos a los lugareños», escribía, pero cuando todo el mundo pasaba hambre no había más remedio que extorsionar para conseguir comida. «En muchos lugares, grupos de enemigos disfrazados de partisanos están dedicándose al bandidaje», alegaba un informe del partido procedente de Smolensk. Lo más probable, sin embargo, era que los saqueadores fueran soviéticos. «No resulta sorprendente que la población local huya y se queje a los alemanes —confirmaría Moskvin—. Casi constantemente les roban como bandidos»[80].

Una vez más, fueron las propias atrocidades de los alemanes las que devolvieron a los soviéticos a su lugar. «Actualmente —declaraba un líder partisano— la situación es esta: aquí en el bosque creemos que el comunismo (que el 70 u 80 por ciento de nosotros odia) al menos nos dejará vivir, pero los alemanes, con su nacionalsocialismo, o nos fusilarán o nos matarán de hambre»[81]. «¿Estáis vivos? No lo sé», escribía a su esposa, sus tres hijos y su hija un soldado llamado Vasili Slésarev en diciembre de 1941. Habrían de pasar siete meses antes de que tuviera noticias de ellos, que también habían quedado atrapados tras las líneas alemanas. Fue una carta de su hija Mariya, de doce años, que le trajeron los partisanos, la que llevó la noticia a aquel hombre ya entrado en años. «Habíamos empezado a pensar que no había nadie vivo —escribía la muchacha—, pero parece que tú y Shura sí lo estáis, aunque no hemos sabido nada de Serguéi». Cerca de Smolensk, en su aldea, había habido muertos. «Papá —proseguía Mariya—, nuestro Valik murió y está en el cementerio de Sumarokovo. Papá, los monstruos alemanes nos disparan». El 30 de enero de 1942 la vivienda familiar había sido arrasada hasta no dejar piedra sobre piedra. Los supervivientes y sus animales habían sido expulsados. Su hermano Valeri había muerto de neumonía en el húmedo refugio en el que se ocultaba su familia. «En los pueblos de alrededor han matado a mucha gente —le decía Mariya a su padre—. Y aquí nadie olvida a los sangrientos monstruos, no se les puede llamar humanos, no son más que ladrones sedientos de sangre. ¡Papá, mata al enemigo!»[82]

Uno de los numerosos secretos de esta guerra fue su verdadero coste. El 23 de febrero de 1942, día del Ejército Rojo, Stalin anunció que los alemanes habían perdido su ventaja. El Ejército Rojo —dijo— les empujaba hacia el oeste, y les había expulsado completamente de las provincias de Moscú y Tula[83]. Aquella clase de palabrería bélica era uno de los pocos recursos que el líder todavía dominaba[84]. En realidad, aquellas semanas de febrero se contaron entre las más sombrías del conflicto. Moscú no había caído, pero Leningrado estaba sitiada, y sus ciudadanos se enfrentaban a una «muerte blanca» por inanición. Al sur, Crimea, con su dominio estratégico de la costa del mar Negro y las puertas del Cáucaso, se hallaba casi completamente en manos alemanas. Solo el puerto se Sebastopol, asediado y bajo un fuego constante, siguió resistiendo durante todo el invierno. Tula, como dijo Stalin, había sido liberada; pero casi todos los demás pueblos y ciudades situados al oeste habían sido destruidos. Sin duda los alemanes habían perdido a un gran número de hombres, y Stalin también tenía razón al decir que sus reservas se incrementaban. Pero las pérdidas soviéticas habían sido mucho mayores. Además de los casi tres millones de prisioneros, en febrero de 1942 el Ejército Rojo había perdido a otros 2 663 000 que habían muerto en combate. Habían muerto veinte soldados soviéticos por cada soldado alemán[85].